Territorial sediments in the landscape of Marfil, Guanajuato (México) of the 21st century

Fecha de recibido: 11 de abril de 2018

Fecha de aceptación: 26 de febrero de 2019

Fecha de publicación: 01 de agosto de 2019

CC BY-NC-ND

Miriam Roldán González

Maestría en Restauración de Sitios y Monumentos, Universidad de Guanajuato (2008). Doctor en Arquitectura, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (2017). Área de investigación: Patrimonio, territorio y paisaje; restauración de bienes inmuebles; Documentación histórica de inmuebles y zonas patrimoniales. Supervisora del Programa donativos para la zona norte de México, Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, CONACULTA (2011). Arquitecta contratada, Sección de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Delegación Sonora (2005, 2009). Correo electrónico: mirix21@gmail.com; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0048-2743

Carlos Alberto Hiriart Pardo

Profesor investigador titular “C”, Facultad de Arquitectura de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH). Maestría en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional, Universidad Laval Quebec, Canadá (1986). Doctor en Arquitectura UMSNH (2008). Área de investigación: Ordenamiento Territorial; Gestión y conservación del patrimonio urbano arquitectónico; Turismo cultural y religioso; Dinámicas funcionales de las ciudades patrimonio mundial; Resiliencia turística en ciudades históricas. Nivel II en el SNI del CONACYT. Vicepresidente Nacional del Comité Directivo de ICOMOS Mexicano (2015-mayo de 2017). Presidente del Colegio de Arquitectos de Michoacán (2011-2013). Adscripción: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Correo electrónico: charlyhiart@hotmail.com; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7190-3942

Resumen

Este trabajo busca caracterizar los sedimentos territoriales (cognitivos y materiales) en el paisaje, a través de la lectura del territorio de la localidad urbana de Marfil; ubicada dentro de la poligonal de la declaratoria de la Ciudad Histórica de Guanajuato y Minas Adyacentes. Una de las problemáticas actuales es el crecimiento desmedido al sur-oeste del centro de la población; por lo que este estudio aportará datos sobre el estado actual del patrimonio para la posterior gestión de su conservación. El objetivo de este artículo es identificar las transformaciones y las persistencias que influyen en la conservación de los sedimentos territoriales en el paisaje actual de Marfil. En este sentido, el análisis del territorio nos apoyará en la caracterización de los sedimentos territoriales como elementos estructurales para el paisaje, mismos que otorgan su carácter y los valores que los reconocen como patrimonio. Por lo anterior, se han considerado, como herramientas del método de análisis del territorio y el paisaje, la lectura de cartografía e información documental, el trabajo de campo, el análisis de documentos en archivo y las entrevistas. Los resultados señalan que, en la unidad analizada, los sedimentos territoriales se relacionan con la arquitectura industrial y religiosa. La primera tipología debe su persistencia a la intervención de capital privado y la definición de límites a partir de la segunda mitad del siglo XX; mientras que la segunda, como patrimonio material e inmaterial, se asocia a las tradiciones, prácticas religiosas y familiares. Palabras clave: paisaje, patrimonio, Guanajuato.

Abstract

This work seeks to characterize the territorial sediments in landscape (material and cognitive) across the reading of the territory of the urban locality of Marfil, located inside the polygonal one of the declaration of Guanajuato’s Historical City and Adjacent Mines. One of the problematic current ones is the excessive growth in the southern part west of the center of population, for what this study will contribute information on the current condition of the heritage for the later management of his conservation. The aim of this study is to identify the transformations and the persistences that influence the conservation of the territorial sediments the current landscape of Marfil. In this respect, the analysis of the territory will rest on the characterization of the territorial sediments as structural elements for the landscape, which grant his character and values that recognize them as heritage. Therefore, it has been considered as tools of the method of territorial and landscape analysis, the reading of cartography and documentary information, field work, analysis of documents on file and interviews. The results indicate that, in the analyzed unit, the territorial sediments relate to industrial and religious architecture. The first typology owes his persistence to the intervention of the private capital and the definition of limits from the second half of the 20th century; whereas, the second one, as material and immaterial heritage, associates to the traditions, religious and familiar practices. Keywords: landscape, heritage, Guanajuato.

Introducción

La presente investigación muestra el análisis del territorio y el paisaje con la finalidad de conocer los sedimentos territoriales como herramienta para la gestión y conservación del patrimonio edificado. Para esto último se debe considerar el concepto de “patrimonio vivido”, que se erige como una construcción cultural en constante transformación, y se relaciona con un grupo social específico (Guerrero, 2005).

Los sedimentos territoriales se definen como “las estructuras invariantes, o bien transformadas pero con permanencias tipológicas significativas que representan las huellas de la construcción histórica […] y del tipo territorial” (Magnaghi, 2001, p.18). Con base en esto, las distintas etapas de ocupación resultan significativas en la lectura cultural del territorio, como base para el conocimiento del paisaje actual y la definición de estrategias para su ordenamiento.

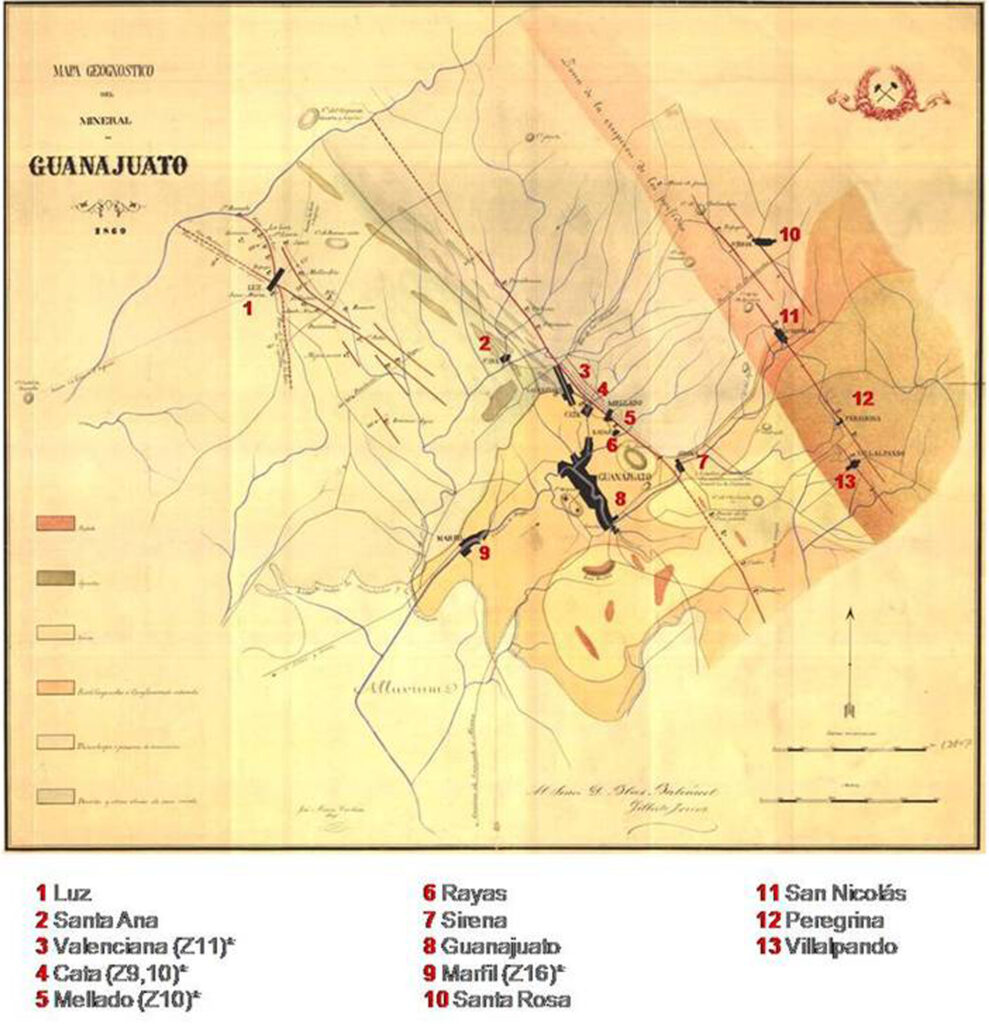

De acuerdo a Troitiño (1998), interpretar el patrimonio arquitectónico en su dimensión territorial es “historiar el territorio desde una perspectiva espacial” (p.99), además de considerar los procesos que determinan las relaciones entre éste y la sociedad; así como la identidad que se atribuye al mismo. La actividad minera y su influencia en la transformación del actual territorio municipal de Guanajuato tienen sus antecedentes en el siglo XVI, con el descubrimiento de la veta de San Bernabé (1548) y del yacimiento minero de Rayas (1552); determinantes en la organización de los principales asentamientos y su funcionalidad.

El problema que ha conducido a realizar la presente investigación es la falta de caracterización de los sedimentos territoriales, a través de una lectura apropiada del territorio que evidencie las transformaciones y persistencias del patrimonio en el paisaje actual de Marfil; para considerar, de este modo, los límites del asentamiento del siglo XIX como referentes de la arquitectura hacendaria, civil y religiosa.

Es por lo anterior que el objeto de estudio, los sedimentos territoriales de Marfil, se abordan con base en la geografía y la arquitectura. Por ello, se considera como hipótesis de trabajo que estos sedimentos en la configuración actual del paisaje de Marfil se relacionan con la funcionalidad primigenia del territorio municipal, la minería, en correspondencia con el factor físico y con los factores socio-espaciales y normativos que, a partir del siglo XX, condicionan el crecimiento de dicho territorio.

A partir de la relación entre la geografía y la arquitectura se logran identificar, en el sistema patrimonial territorial, los recursos (naturales y culturales) para su gestión (Troitiño y Troitiño, 2016, p.8). Además, el territorio asume diversas formas, como la material y simbólica que, por su naturaleza, refieren a la aproximación espacial de los elementos geográficos o construidos (Salazar, 2011, p.25); a éstos la sociedad les otorga su valor a través de los atributos en el paisaje.

Desde principios del siglo XX, Sauer (1925) señala el paisaje como la integración del geosistema (medio ambiente y la ecología), el socio-sistema (sistemas de producción y poder imperantes al interior de una sociedad) y el sistema cultural (la identidad). Esta asociación a un sistema es conceptualizada por algunos autores del siglo XXI como sistema territorial1, mismo que adquiere una forma llamada paisaje, ya que en éste se realiza la “expresión material de las sociedades y su contenido simbólico” (Argenta, 2013, p.27). Es por ello que, en el territorio, “la condición patrimonial reside en la relación entre el elemento patrimonial y su entorno, puesto que en este conjunto emergen nuevos significados, inexistentes en las partes separadas, significados que son aquellos que en adelante se percibirán como valores históricos o elementos de identidad urbana” (Waisman, 2011, p.12).

Magnaghi (2001) define dos tipos de sedimentos: primero, los sedimentos cognitivos (conocimiento ambiental), que “son aquellos que guardan los saberes relativos a los procesos coevolutivos de la comunidad con el medio ambiente […]”; mientras que los de identidad, “[…] guardan los saberes relativos a la presencia de modelos socioculturales de larga duración” (p.18). Segundo, los sedimentos materiales como “todos los elementos de memoria en el paisaje urbano y rural que vienen suscritos y reinterpretados en la cultura y en la vida cotidiana del ciclo de territorialización siguiente como permanencias o persistencias” (p.19) que, en las múltiples etapas de ocupación del territorio en el tiempo, serán los que consoliden la identidad del lugar (por lo que, además de su valor constructivo estético-formal, son elementos que otorgan identidad al paisaje, donde su conocimiento y valoración auxilian a la conservación del patrimonio).

Metodología

Para lograr la comprobación de la hipótesis planteada, el presente trabajo tuvo dos momentos de investigación: la búsqueda en documentos históricos, y la observación de campo. Para la obtención y análisis de datos sobre el paisaje se realizó la consulta en archivos y en la cartografía sobre las distintas etapas de ocupación del territorio, así que el método de recopilación de datos históricos fue el elemento primordial para obtener la información de primera mano. Lo recabado fue vinculado con lo obtenido en entrevistas, el levantamiento gráfico del patrimonio y la observación directa. Finalmente, se confrontó la cartografía histórica con el plano catastral actual en el que se destacaron los sedimentos territoriales como persistencias del patrimonio en el paisaje.

Además, la información de los documentos históricos para el análisis se obtuvo de archivo; en documentos oficiales y cartografía múltiple, útiles para identificar, caracterizar y establecer las etapas de desarrollo, así como los patrones de uso del suelo. Por otro lado, se realizó el trabajo de campo y entrevistas semiestructuradas de las que se obtuvo la historia contada por sus habitantes, lo que resultó en explicar los fenómenos de transformación del territorio. Lo anterior permitió visualizar la unidad de análisis en su soporte natural, en su contenido histórico y cultural, con lo que se establecieron las relaciones existentes de los habitantes con el paisaje.

Resultados

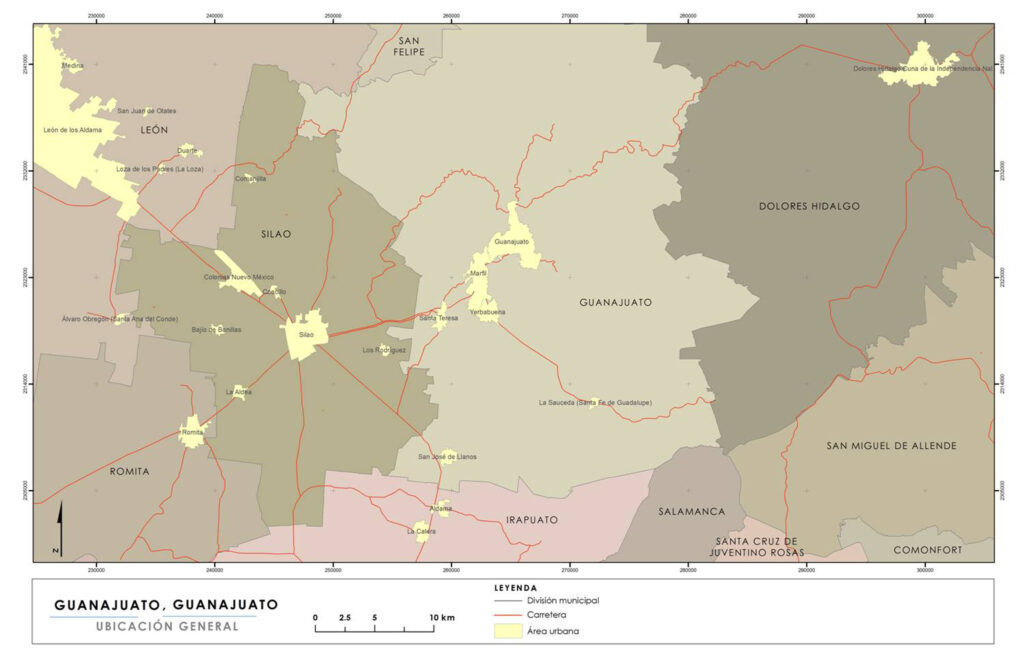

El municipio de Guanajuato se localiza dentro de la Región II Norte (ver Figura 1), con una superficie de 101,467.430 has. (POT, 2011:p.35). Está ubicado en la región geográfica de la Sierra Central, de la que forman parte la Sierra de Comanja, Sierra de Santa Rosa, Sierra de Codornices y Sierra de Guanajuato.

Alrededor del centro de la población de Guanajuato, se ubican los antiguos asentamientos de función minera que, junto con las edificaciones contemporáneas, otorgan la identidad del paisaje actual. Lo anterior se traduce en sedimentos que se sitúan dentro de unidades de paisaje2, como:

- Los pueblos mineros (siglos XVI-XIX) en el entorno inmediato de la urbanización actual, con una funcionalidad productiva.

- Los paisajes históricos urbanos (siglos XVII-XIX): la ciudad formada, en parte, por el desmembramiento de las antiguas haciendas que se consolidan en barrios tradicionales.

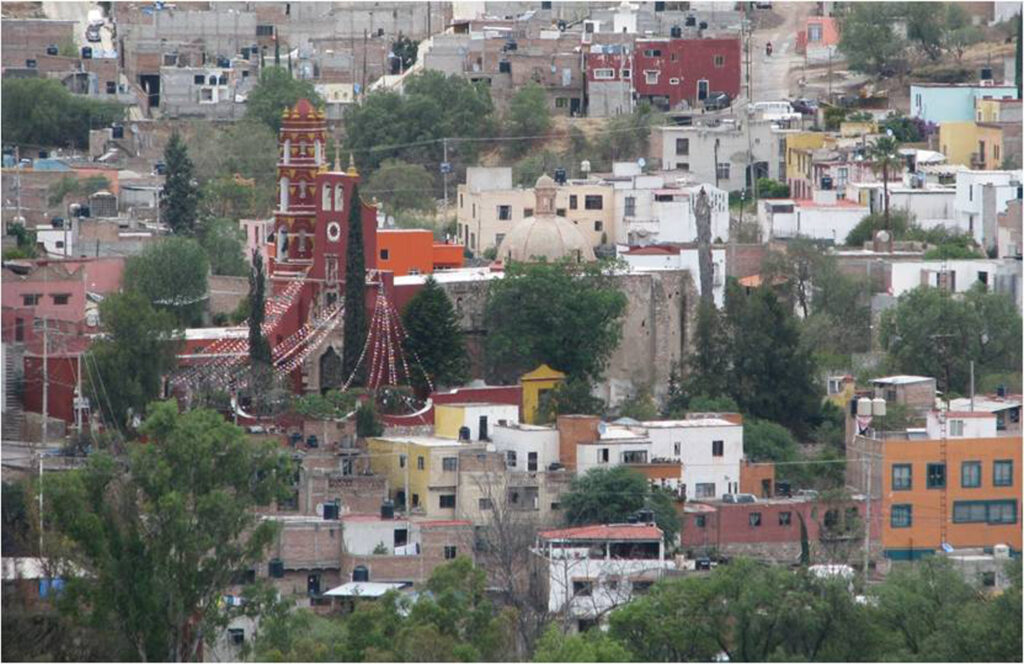

- Las urbanizaciones contemporáneas (siglos XX-XXI): crecimiento que se desarrolla principalmente hacia el suroeste.

- Las cañadas con: a) elementos naturales de carácter estructural (lomeríos, río), y b) las vías de comunicación, infraestructura y equipamiento (articuladores).

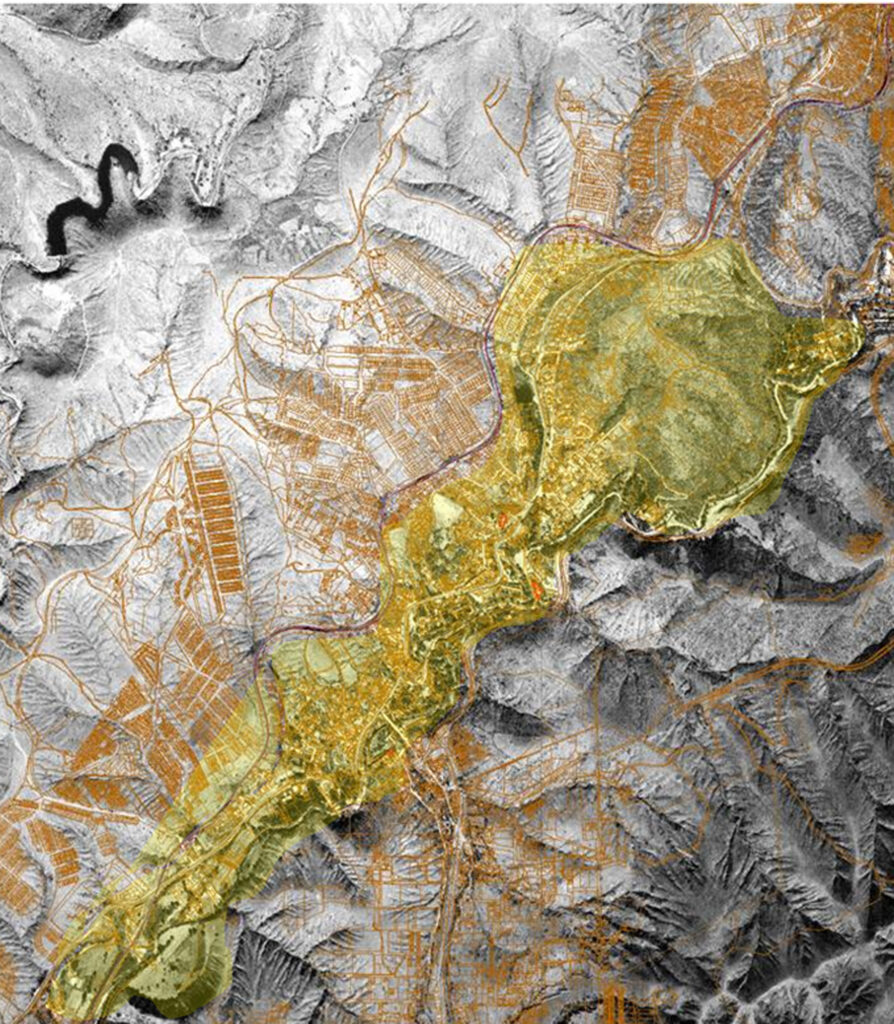

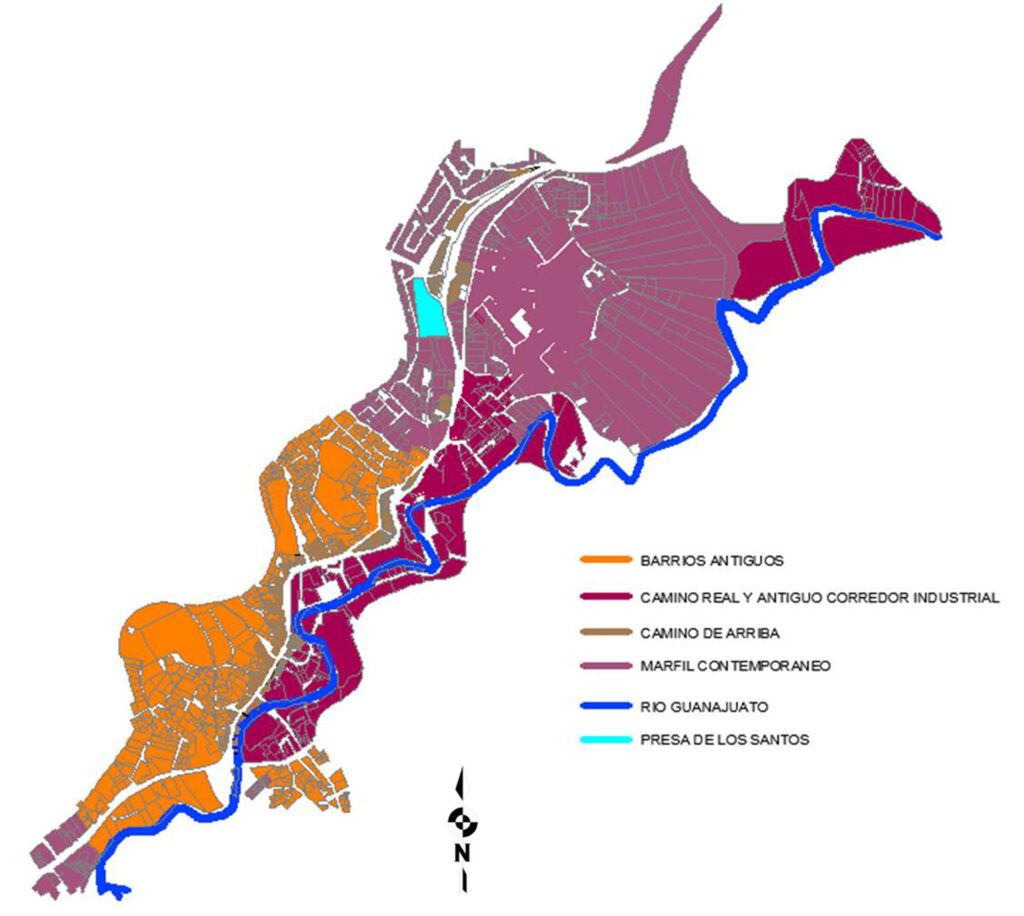

Ante las actuales afectaciones al territorio municipal por parte del desarrollo desmedido hacia el sur-oeste del centro de población (ver Figura 2), se consideró como unidad de análisis la localidad urbana de Marfil. Ésta, para el año de 2010, ocupaba un área de 339.02 hectáreas, que representaba el 0.3353% de la superficie municipal.

Como delimitación espacial de la unidad de análisis se retoma el área ocupada hasta finales del siglo XIX, con un total de 158 hectáreas. En ésta se buscará evidenciar los modelos históricos de conformación y articulación territorial de dichos sedimentos en el paisaje actual (ver Figura 3).

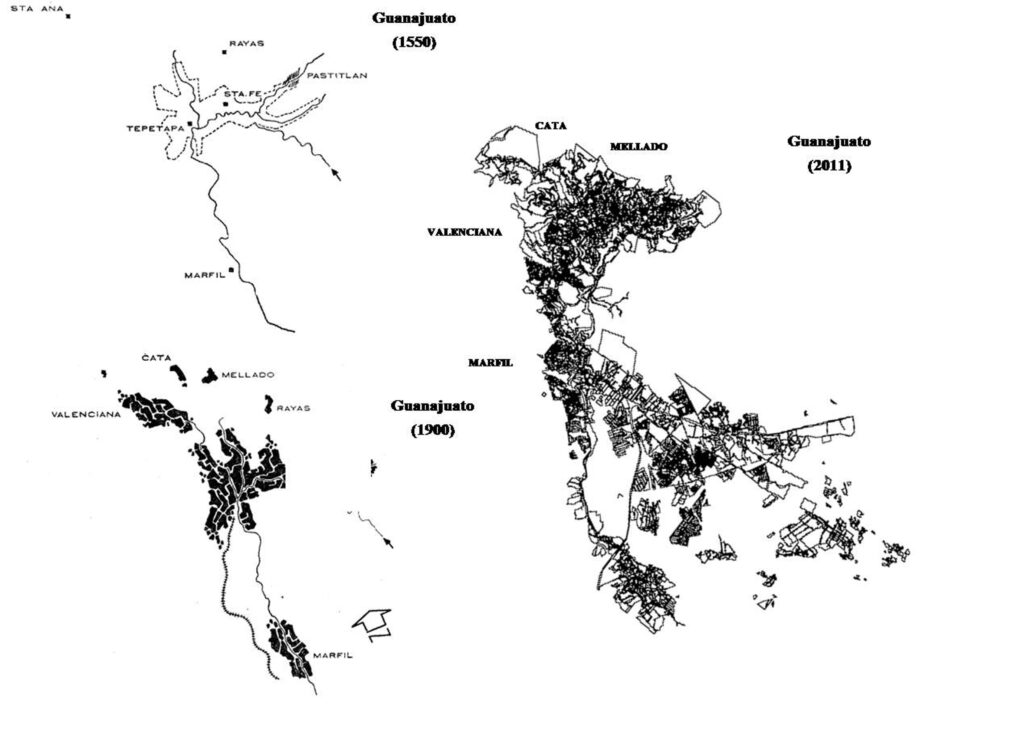

Se definen seis periodos clave en las transformaciones (ver Figura 4) del paisaje de Marfil:

- La fundación del Real de Santiago de Marfil (siglo XVI); en los márgenes del Río Guanajuato, al suroeste del centro de la población.

- La erección de la Parroquia (siglo XVII) y la administración de las estancias y labores.

- La instalación de las haciendas de beneficio (siglo XVIII); en las que se incluye la construcción de estructuras para uso habitacional.

- El declive del mineral (1810-1905).

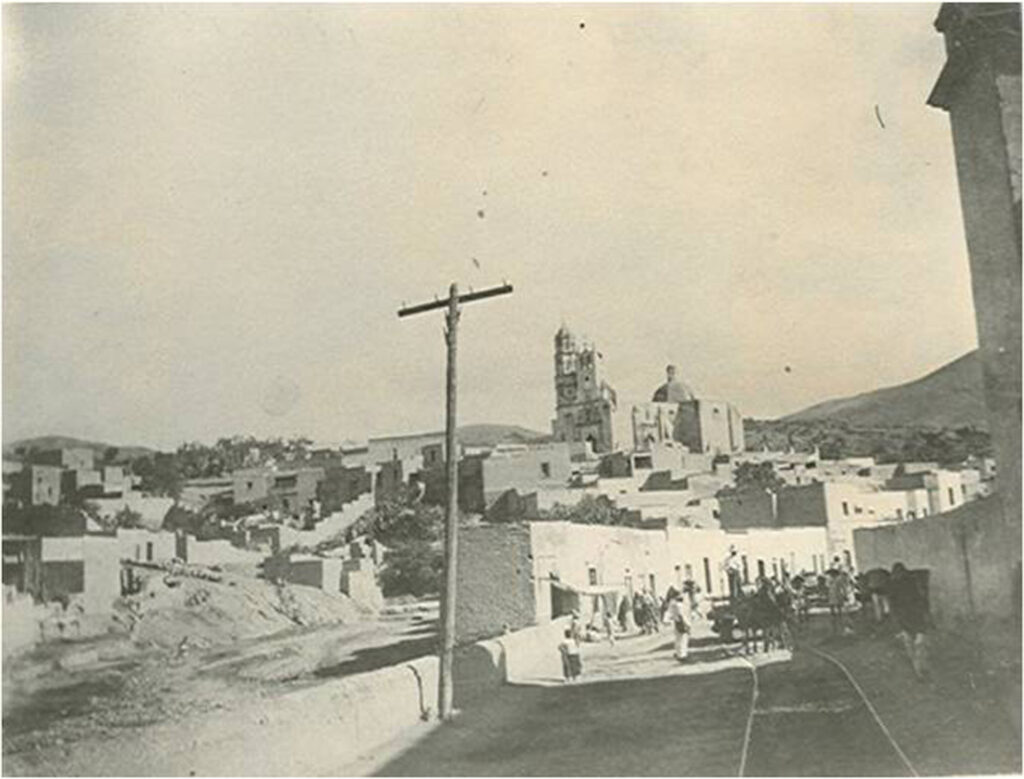

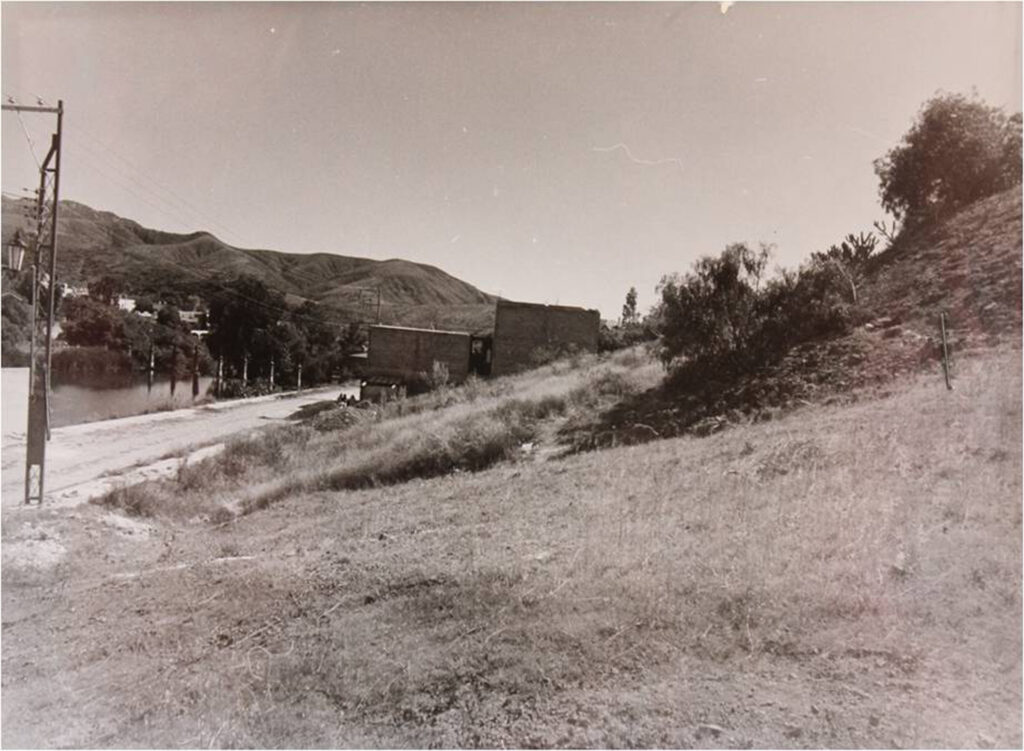

- La inundación a principios del siglo XX y el abandono de la zona baja de Marfil; frente a la Parroquia.

- La re-funcionalización de las antiguas haciendas de beneficio, en la segunda mitad del siglo XX, y la intervención con proyectos de reestructuración, mantenimiento y conservación de inmuebles de uso religioso.

Con el fin de identificar los sedimentos territoriales dentro de la unidad de análisis, nos centramos en dos sub-unidades de paisaje3: los barrios antiguos, y el camino Real y Antiguo Corredor Industrial (ver Figura 5). Dichas sub-unidades refieren a las áreas ocupadas por el primer asentamiento del siglo XVI en las zonas bajas que son cercanas al Río Guanajuato y, después, a partir del siglo XVIII, al conjunto de haciendas de beneficio.

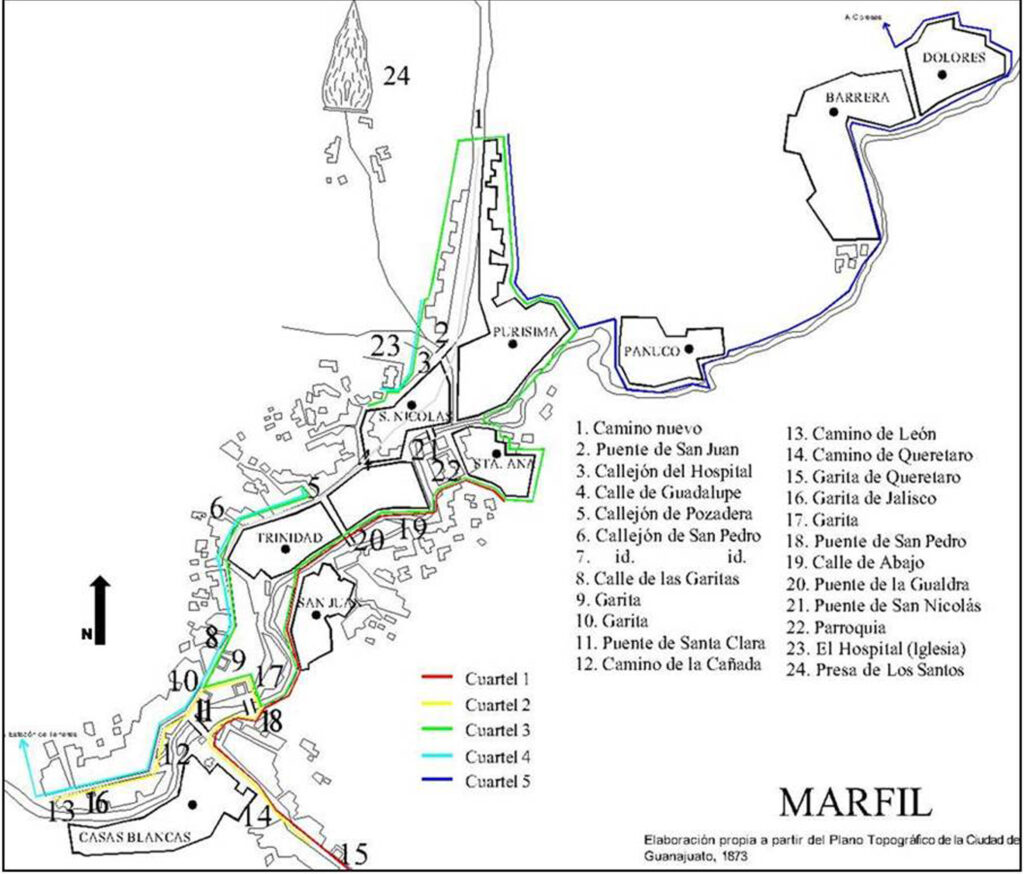

La organización de los barrios antiguos se remonta a la circunscripción civil de esta localidad —desde el siglo XIX—, a través de cuarteles y manzanas. Para 1875, Marfil ya contaba con 5 cuarteles (ver Figura 6), 25 manzanas y 782 casas, con una Parroquia (Marmolejo, 1967, p.10 y 80).

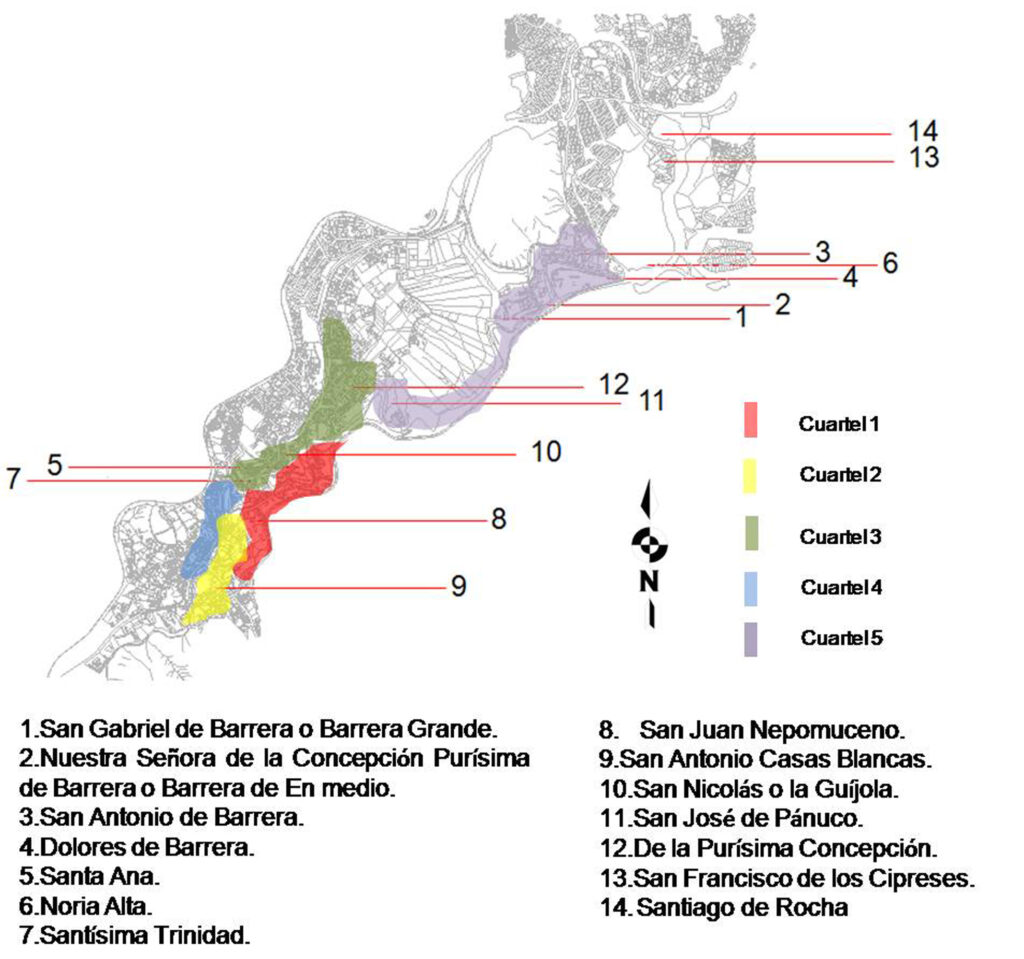

Dentro del Camino Real se desarrolló el Antiguo Corredor Industrial, en el que se ubicaban alrededor de 14 haciendas de beneficio4: Hacienda de San Antonio de Casas Blancas, Hacienda del Carmen, Hacienda de Tenería, Hacienda de San Ignacio, Hacienda de San Juan Nepomuceno, Hacienda de la Trinidad, Hacienda de San Pedro, Hacienda de Santa Ana, Hacienda de San Nicolás, Hacienda de la Purísima Concepción, Hacienda de San José de Pánuco, Hacienda de San Gabriel de Barrera (Barrera Grande), Barrera de En Medio, Hacienda de Dolores de Barrera y Hacienda de San Antonio de Barrera (en donde el cambio de método en el beneficio de la plata5 propició su abandono) (ver Figura 7).

Los antiguos conjuntos de las haciendas se fraccionan y modifican su partido arquitectónico. El arquitecto Giorgio Belloli —a partir de la década de los cuarenta— trabaja en la rehabilitación de los inmuebles como casas de descanso para ser ocupadas por extranjeros; propone materiales y diseños atractivos para ese sector, valiéndose de la colocación de elementos de cantera, madera y herrería traídos de otras localidades, o fabricados en el sitio por la misma población de Marfil (Roldán, 2017, p.151).

Los barrios que destacan son los de Marfil, Tenerías y Jalapa; entre los que se observan algunos ejemplos de vivienda tradicional, con estructuras de muros anchos de adobe y techos de tejamanil. Los más representativos se encontraron sobre la calle de los Hospitales, en donde se distinguen dos tipos básicos: a) fachada con aplanados y pintura, sin ornamentación, sin marco en vanos; predomina el macizo sobre el vano (cuadrado o rectangular), los paramentos alineados a la banqueta con un nivel de construcción. Y b) fachada con aplanados y pintura, con marcos de cantera (lisos o con alguna ornamentación) que incluyen herrería en su vanos; sobre éstos predomina el macizo (rectangular), con cornisa de cantera, los paramentos alineados a la banqueta, con uno o más de un nivel de construcción (ver Figuras 8 y 9).

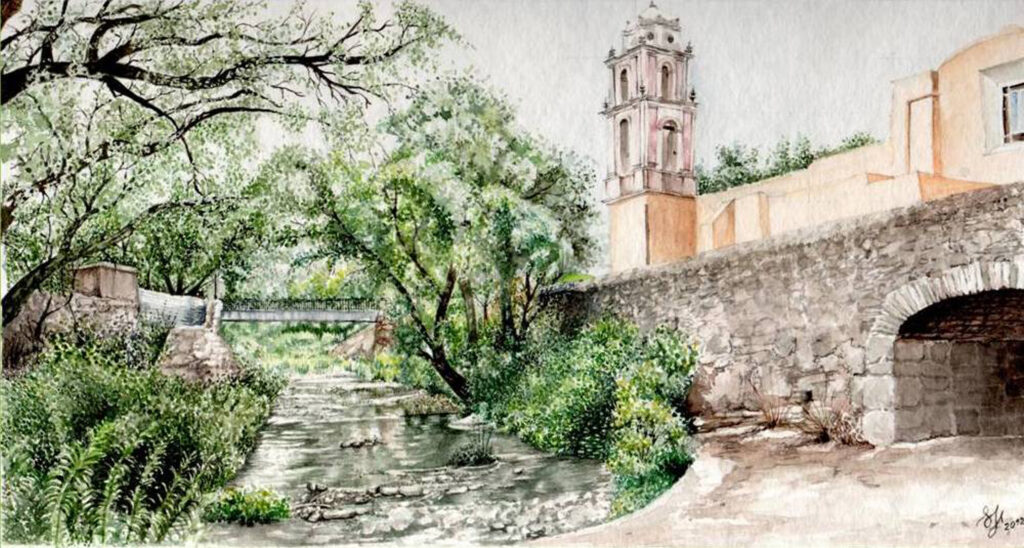

Por otra parte, se conservan algunos sedimentos determinados por las tradiciones de la evangelización católica. Existen tres conjuntos religiosos (ver Figuras 10,11 y 12) que, a la fecha, conservan su estructura y función:

- El Templo de San José y La Purísima Concepción, del siglo XVIII, mismo que se ubica sobre la calle de los Hospitales. Recibe este nombre por ser el lugar donde se encontraba la capilla del antiguo hospital. En colindancia al oriente se encuentra el cementerio que, en la actualidad, sigue cumpliendo su función.

- Sobre el Antiguo Camino Real, se ubica el Templo de San José y Señor Santiago, antigua parroquia cuya primera construcción data del siglo XVII. En el siglo XX, fue retirado del culto a raíz de las inundaciones de 1902 y 1905. Las fachadas de este templo se encuentran desde 1947 en el Antiguo Ex Convento Jesuita, que hoy forma parte de la Universidad de Guanajuato.

- Templo del Señor del Agua, construido en el siglo XVII. Formó parte de la antigua Hacienda de Casas Blancas.

La funcionalidad de los inmuebles ha contribuido al mantenimiento de los cascos originales (ver Figuras 13 y 14). Sin embargo, al interior, las transformaciones de los espacios y su adecuación dejan elementos sueltos de la actividad original en las haciendas, lo que ha repercutido en una lectura clara de los conjuntos hacendarios. Las grandes dimensiones de estos conjuntos dificultan la conservación, por parte de particulares, que los ha llevado a ofrecer distintos servicios; como el de jardines para banquetes y hospedaje, al ser éste un mercado importante en Guanajuato. En algunos casos se han perdido estructuras completas de las haciendas seccionadas, donde tras su demolición se construyeron edificios de multiniveles para habitación o comercio.

Con lo anteriormente expuesto, identificamos tres factores básicos que impactan en el paisaje de Marfil en el siglo XXI:

El primero es el factor físico (variantes en usos de suelo y transformaciones en edificios patrimoniales) en la rehabilitación de una serie de inmuebles, incluido el “rescate” de las antiguas haciendas de beneficio, principalmente con capital extranjero, desde la primera mitad del siglo XX hasta la actualidad.

A partir de la segunda mitad del siglo XX se manifiesta el interés por el desarrollo de una zona residencial habitacional (ver Figura 15) y la inclusión del sector terciario.

En segundo lugar se encuentra el factor socio-espacial (funciones en la estructura espacial y su relación con la ciudad): es decir, la actividad turística y de servicios, a partir de la segunda mitad del siglo XX, que junto con la propia declaratoria de la ciudad de Guanajuato y Minas Adyacentes como Patrimonio de la Humanidad (1988), influyen en la re-funcionalización del territorio municipal; incluida la localidad urbana de Marfil.

Finalmente, existe un tercer factor normativo (procesos normativos y políticas de conservación), producto de las políticas de ordenación urbana. Se puede mencionar aquí el desarrollo de zonas habitacionales y de servicios, la construcción de nuevas vialidades entre 1950-706, con un mayor tránsito desde Guanajuato hacia las localidades periféricas. Además, se incluye la construcción de una nueva carretera (en la parte alta de Marfil, circundando las zonas bajas del río Guanajuato) y nuevos caminos (Cerro trozado, Guanajuato, La Luz y Calzada de Marfil) que conectan con poblados rurales que sirven como zonas de servicios, trabajo y dormitorio.

Conclusiones

La localidad de Marfil es un territorio expuesto a múltiples impactos relacionados con las transformaciones socio-espaciales del territorio municipal de Guanajuato. Es la funcionalidad minera que se cumple en el contexto municipal, la que incide en la evolución histórica de la unidad de análisis. Con la explotación de las vetas se marca la orientación y posición en la consolidación de los asentamientos, cuya evolución se vincula a los sistemas de movilidad y redes de caminos que influyen en los procesos económicos.

A través de cartografía múltiple, fotografías, observación directa, entrevistas y otros documentos consultados, se pudo referenciar a los cuarteles ocupados por la población en Marfil del siglo XIX, que fueron útiles en la definición de algunos de los sedimentos territoriales como:

Los sedimentos cognitivos; respecto del conocimiento ambiental, que se identifican a través de la noción y aprovechamiento de sus recursos ambientales, en especial el hídrico. El Río Guanajuato es fundamental en la historia del asentamiento como elemento básico para la funcionalidad de las haciendas de beneficio. Por otro lado, desde el ámbito identitario, se evidencia la relación de la funcionalidad actual de los templos con la tradición de fiestas religiosas, como permanencia cultural que guardan los pobladores en los barrios de Jalapa, Tenerías y Marfil.

En lo que se refiere a los sedimentos materiales, estos se constituyen gracias a la infraestructura vial, arquitectura civil, religiosa y de producción (haciendas), como espacios de persistencias que conservan algunas características tipológicas.

Al tratarse de un paisaje vivo, el cambio constante es su condición en la que, por más de cuatro siglos, los sedimentos observados coexisten como persistencias en el paisaje actual. El crecimiento pautado por los planes de desarrollo municipal, a partir de la segunda mitad del siglo XX7, influye en la funcionalidad actual (comercial, habitacional y de servicios), aunado a la descentralización de actividades en la zona Centro-Cañada hacia las zonas de consolidación y pueblos mineros, en la que se incluye el desarrollo turístico.

Los datos obtenidos sirven como evidencia histórica de la construcción del paisaje y patrimonio territorial, que debe conservarse y protegerse al margen de las políticas urbanas. Consideramos pertinente esta lectura del territorio ante las amenazas y retos en la conservación de sus valores; para establecer la relación del patrimonio con su contexto histórico y el medio en el cual se crea. Lo anterior reforzará el conocimiento de la población que lo habita, conserva y mantiene, al mismo tiempo que permitirá trabajar en la recuperación del paisaje con el fin de elaborar propuestas congruentes para su gestión.

Bibliografía

Argenta, M. (2013). Movimentos sócio-territoriais e a construção de territorialidades contra-hegemônicas na Bolívia: uma contribuição desde a geografia para o estudo dos movimentos sociais, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CLACSO.

Díaz, B. (1972). “Apuntes para la historia física de la ciudad de Guanajuato” en Historia mexicana, 2, vol. XXII, pp.221-233. El Colegio de México.

Gómez, D. y Gómez M.T. (2014). “Marco conceptual para la ordenación territorial y reflexiones sobre el proceso ecuatoriano en la materia” en IX Simposio Nacional de Desarrollo Urbano y Planificación Territorial. Cuenca, España.

Guerrero, R.M. (2005). “Identidades territoriales y patrimonio cultural: la apropiación del patrimonio mundial en los espacios urbanos locales” en Revista Faro, 2, Universidad de Playa Ancha. Disponible en:http://web.upla.cl/revistafaro/n2/02_guerrero.htm

Magnaghi, A. (2001). “Una metodologia analitica per la progettazione identitaria del territorio”, en Rappresentare i luoghi. Metodi e tecniche, pp. 1-40. Firenze: Alinea Editrice. Disponible en: http://www.atelier-artu.it/wp-content/uploads/2012/09/ATI_Modulo7_Rappresentare_i-luoghi_1_Magnaghi_patrimonio.pdf

Marmolejo, L. (1967). Efemérides guanajuatenses, Tomo I. Guanajuato: Universidad de Guanajuato.

Parra, A. (2004). “Experiencia, destreza e innovaciones en la minería de Guanajuato en el siglo XIX” en Historias, 58.

Roldán, M. (2017). El paisaje de Marfil como patrimonio territorial de Guanajuato en el siglo XXI, tesis para la obtención del doctorado en Arquitectura, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Facultad de Arquitectura, Morelia, Michoacán, México.

Salazar, G. et. al. (2011). “Hábitat, territorio y territorialidad” en Salazar González, et. al. (eds.) Lecturas del Espacio Habitable, pp.19-55, San Luis Potosí. Universidad Autónoma de San Luis Potosí, CONACYT.

Sauer, C.(1925).“The Morphology of landscape”, en Geography, 2, vol.2, pp. 19-53. University of California Publications. Disponible en: www.colorado.edu/geography/giw/sauer-co/LaMorforlogiaDelPaisaje.doc

Troitiño, M. A. (1998) “Patrimonio Arquitectónico, Cultura y Territorio” en Revista Ciudades, vol. 4, pp. 95-104. Disponible en: http://www3.uva.es/iuu/REVISTA/Ciudades%2004/Ciudades%2004%20095-104%20TROITI%C3%91O%20VINUESA.pdf

Troitiño, M.A.y Troitiño, L. (2016). “Patrimonio y turismo: reflexión teórico conceptual y una propuesta metodológica integradora aplicada al municipio de Carmona (Sevilla, España)”, en Scripta Nova, 543, vol. XX, pp.1-45. España, Universidad de Barcelona. Disponible en:http://revistes.ub.edu/index.php/ScriptaNova/article/view/543/19719

Waisman, M.(1994) “El Patrimonio en el tiempo”, en Revista PH 6, pp.10-14,España, Instituto Andaluz del Patrimonio. Disponible en: http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/78#.WIfZmVPhCM-

Zoido, F. et. al. (2013) Diccionario de Urbanismo, Geografía Urbana y Ordenación del Territorio, Madrid: Ed. Cátedra.

Plan de desarrollo urbano de la ciudad de Guanajuato (1980).

Plan de ordenamiento territorial del centro de población de Guanajuato, Guanajuato (2011).

Plano Topográfico de la ciudad de Guanajuato (1873), Mapoteca Manuel Orozco y Berra.

Mapa Geognóstico del Mineral de Guanajuato (1869), Mapoteca Manuel Orozco y Berra

Notas

[1] Los autores lo definen como “una construcción social inevitable que representa el estilo de desarrollo de una sociedad”. Señala que se conforma por la estructura, el funcionamiento, la imagen que transmite y su evolución. (Cfr. Gómez y Gómez, 2014).

[2] Porción del territorio caracterizada por una combinación específica de componentes paisajísticos de naturaleza ambiental, cultural, perceptiva y simbólica, así como dinámica claramente reconocible, que le confieran una idiosincrasia diferenciada del resto del territorio. (Cfr. Zoido et. al. 2013).

[3] Entre las unidades de paisaje identificadas por la autora, se señala la Unidad de paisaje de Guanajuato, en la que se incluye como sub-unidad de paisaje urbano asociado a la explotación minera a Marfil. De ahí que, para su análisis, se definan tres sub-unidades: los barrios antiguos y el Camino Real y Antiguo Corredor Industrial. (Cfr. Roldán, 2017)

[4] Tomado del Plano Topográfico de la ciudad de Guanajuato (1873), Mapoteca Manuel Orozco y Berra.

[5] “El proceso de beneficio por patio […] hacia la década de los ochenta siguió representando la alternativa económica más importante […]”; la adopción de otros métodos se presenta hacia finales del siglo XIX. (Cfr. Parra, 2004).

[6] Entrevistas múltiples con habitantes de la localidad (2013).

[7] Plan de desarrollo urbano de la ciudad de Guanajuato (1980), Plan de desarrollo urbano del centro de población de Guanajuato, Guanajuato (2011).