Historical approach to the origins of rammed earth building in Mexico during the sixteenth century

Revisión literaria/Literature review

Blas Antonio Tepale Gamboa. Doctorando en Arquitectura por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México. E-mail: blasblasarq@gmail.com , https://orcid.org/0000-0002-2315-8973 https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=35XM2BAAAAAJ

Luis Alberto Torres Garibay. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México. E-mail: latg47@yahoo.com.mx , https://orcid.org/0000-0002-3685-9023

José Antonio Ochoa Acosta. Doctorando en Arquitectura por la Universidad Veracruzana, México. E-mail: urbanoxalapa@gmail.com , https://orcid.org/0000-0001-7863-8360, https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=ZqEuC7YAAAAJ

Recibido: 24 de marzo de 2020 | Aceptado: 15 de agosto de 2020 | Disponible en línea: 30 de octubre de 2020.

©Blas Antonio Tepale Gamboa, Luis Alberto Torres Garibay and José Antonio Ochoa Acosta, 2020. Este artículo es una publicación de acceso abierto.

CC BY-NC-ND

Resumen

La edificación con muros de tapia, uno de los sistemas constructivos menos conocidos y estudiados en México, tiene gran valor por su adaptación al paso del tiempo en diversas condiciones climatológicas y socio-culturales. Sin embargo, son cada vez menos los ejemplos de arquitectura histórica de tapia, los cuales lamentablemente han sido destruidos por sus propios herederos, quienes no reconocen sus valores patrimoniales. Por ello, resulta de gran importancia la investigación de sus orígenes y desarrollo, para así coadyuvar en los procesos de conservación tanto de su materialidad como de los conocimientos constructivos que lo sustentan. El objetivo de esta investigación se centra en la documentación del desarrollo de la técnica constructiva en el territorio mexicano a partir de la época de la conquista española. Mediante análisis de acervos históricos y observación directa, se han realizado aproximaciones al posible surgimiento y adaptación de esta técnica constructiva que se desarrolló principalmente en los estados de Puebla, Tlaxcala y Veracruz. De acuerdo a testimonios escritos y evidencias arqueológicas, se puede afirmar que el empleo y difusión de esta técnica en el área de estudio se originó a partir del siglo XVI con la llegada de nuevos conocimientos edilicios.

Palabras clave: Tapia, historia, colonización, conservación.

Abstract

The building with rammed earth walls, one of the least known and studied construction systems in Mexico, has great value for its adaptation to the passage of time in various climatic and socio-cultural conditions. However, there are fewer and fewer examples of this historical architecture which unfortunately have been destroyed by their own heirs who do not recognize their heritage values. Therefore, the research of its origins and development becomes of great importance in order to contribute to the conservation processes of both its materiality and the constructive knowledge that sustains it. The objective of this research focuses on the documentation of the development of the construction technique in the Mexican territory from the time of the Spanish conquest. Through analysis of historical collections and direct observation, it has been possible to approach to the conceivable emergence and adaptation of this construction technique that was developed mainly in the states of Puebla, Tlaxcala and Veracruz. According to written testimonies and archaeological evidence, it can be said that the use and dissemination of this technique in the area of study originated from the sixteenth century with the arrival of new building knowledge.

Keywords: Rammed earth, history, colonization, conservation.

Introducción

Dentro de la línea de investigación de arquitectura en tierra, área de conocimiento que ha cobrado fuerza a partir de la última mitad del siglo XX, se han gestado trabajos que se relacionan con su tecnología constructiva, poniendo de manifiesto su importancia cultural y trascendencia histórica.

Es así como diversos conjuntos arquitectónicos han sido estudiados en sus primeros acercamientos bajo una mirada arquitectónica, aunque, con el correr de los años, se ha vuelto necesario el apoyo de diversas disciplinas que ayuden a entender no sólo a las obras sino también su relación con el contexto social, económico y ambiental.

La arquitectura de tierra ha dejado un gran legado histórico-constructivo, y ha contribuido en el desarrollo de las sociedades. Como testimonio de estos procesos es posible apreciar la utilización y transformación de tierra cruda en objetos arquitectónicos aislados, o en conjuntos arquitectónicos con un nivel complejo de construcción que se extienden en gran parte del mundo.

Tras los hallazgos y documentación realizada a múltiples objetos térreos, se han logrado distinguir y clasificar técnicas constructivas, de acuerdo a las características de los materiales y los procesos empleados para su ejecución.

Bajo estos criterios de clasificación se encuentra la edificación de muros de tapia[1], que es una de las técnicas más conocidas a nivel mundial, y que posiblemente ha sido tan documentada como las estructuras de adobe. Sin embargo, en México ha sido poco investigada, la mayoría de los trabajos realizados a la fecha giran en torno a cuestiones técnico-constructivas y materiales aplicados, habiéndose dejado de lado las bases históricas relacionadas con los motivos y medios por los que surge y se difunde en regiones claramente acotadas del territorio nacional (Guerrero, 2009).

Desde hace pocos años se ha buscado su revalorización, sin embargo, los casos de estudio son escasos pero relevantes, ya que marcan las pautas para profundizar en su conocimiento. Sobre el sistema constructivo de tapia existen diversas dudas respecto a los orígenes, nivel de desarrollo de tecnológico, expansión territorial y las adaptaciones locales. Es ahí donde se centra el problema de investigación, ya que no se tiene un conocimiento pleno de esta arquitectura que se reconoce como inexistente en la época prehispánica, no sólo en México sino en toda Iberoamérica (Guerrero, 2014).

Para aproximarse a esta técnica constructiva y tratar de entender cómo surge en el territorio novohispano, en donde se han levantado robustos muros para variadas edificaciones, es necesario tener presente que desde la época prehispánica los materiales más utilizados en la región central de México han sido la piedra, la madera, la tierra y las fibras vegetales. Esto se observa en las múltiples zonas arqueológicas que además de dar cuenta de los modos de vida, dejan ver el notable conocimiento que se tenía sobre los materiales y su transformación, logrando edificaciones altamente eficaces.

La tapia, técnica constructiva realizada in situ, se basa en el principio de compactación de capas de tierra humedecida dentro de un molde de madera. Resulta importante aclarar que coloquialmente las palabras “tapia” y “tapial” han sido utilizados indistintamente, lo que resulta un error dentro del conocimiento de la tapiería. Se sabe que “tapial” es un conjunto de tableros que, sujetos con los costales y las agujas, se colocan verticales y paralelos para formar el molde dentro del que se compacta la tierra. Mientras que se le llama “tapia” a cada uno de los bloques de pared que de una sola vez se hacen con tierra apisonada dentro de la cimbra u “horma” (Algorri & Vázquez, 1996).

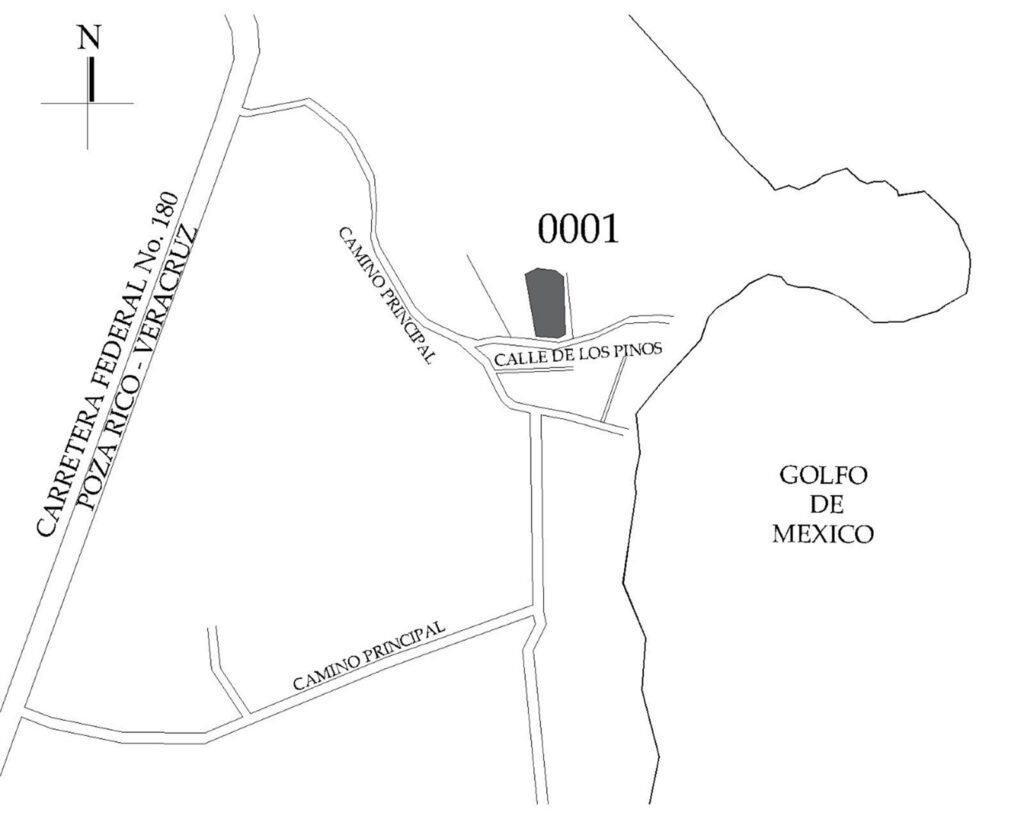

Este sistema constructivo, se ha documentado primordialmente en los estados de Veracruz, Puebla y Tlaxcala (Figura 1), lo que denota un uso focalizado en poblados de dichas demarcaciones y una expansión limitada a una franja del país. En este territorio existen templos, conventos, haciendas, cementerios y gran cantidad de viviendas con muros de tapia, que perviven a pesar de las condiciones sísmicas y climatológicas locales (Guerrero, 2014).

El rasgo distintivo de este método constructivo es la utilización del tapial (cimbra/encofrado), que resulta clave para la ejecución de esta técnica histórica ya que, además de significar un desarrollo tecnológico, permite utilizar una menor cantidad de agua; lo que, junto con otras técnicas constructivas de tierra, determina las características de los muros y la complejidad de una edificación que depende por completo de la compactación.

Se sabe que muchas culturas del orbe utilizaron la tierra compactada para conformar su arquitectura, pero el empleo de los moldes optimizó radicalmente el procedimiento constructivo porque, gracias al confinamiento del material en áreas pequeñas, es posible hacer muros sumamente resistentes. En la época prehispánica, en toda América Latina se edificó apisonando tierra manualmente, con los pies o con ayuda de herramientas. Sin embargo, a la fecha no se han encontrado evidencias del uso de encofrados y pisones, que son el único medio por el que es posible densificar tierra prácticamente seca para conformar paredes, característica singular de la edificación de tapia.

En este sentido, se ha vuelto relevante conocer las características del sistema constructivo implementado en la franja central del territorio mexicano, bajo una observación directa y contrastando con la información de documentos escritos y acervos históricos. Esto ha permitido aproximarse a los posibles orígenes y adaptación de la técnica constructiva característica de diversas poblaciones del altiplano central de México.

La razón de este emplazamiento se puede explicar si se analiza el primer siglo de colonización española y la llegada de nuevos conocimientos constructivos en regiones donde, por siglos, imperó el uso de la tierra compactada y el adobe como procedimientos para aprovechar la riqueza de los suelos locales. No es una casualidad que, en las regiones con mayor contacto con españoles, y en la mayoría de las fundaciones pertenecientes al antiguo Camino-Real que iba de Veracruz a la Ciudad de México, existiera una gran cantidad de edificios antiquísimos de tapia (Figura 2). Mientras que, en el resto del territorio nacional, no se han localizado evidencias históricas a la fecha.

Sin embargo, los restos existentes en la zona de estudio son muy difíciles de fechar, porque se sabe que la técnica subsistió con pocas alteraciones todavía hasta mediados del siglo XX. Entonces, cuando se encuentran muros de capillas, haciendas o parcelas agrícolas, es muy complicado saber si datan de la época virreinal, del siglo XIX o si fueron edificadas o reconstruidas más recientemente. La única forma de poderse aproximar a datos confiables en ese sentido es contrastando las fuentes escritas con el patrimonio edificado.

El método principal de estudio ha sido el análisis de documentos, acervos históricos y observación directa, que han permitido aproximarse a los posibles orígenes y adaptación de esta técnica constructiva que se desarrolló principalmente en los estados de Puebla, Tlaxcala y Veracruz, dejándose ver el uso de muros de tapia en edificios de muy variadas funciones.

Estos vestigios han permitido analizar, desde una perspectiva tipológica, la distribución de espacios y la tecnología constructiva, así como las características de la materia prima. No obstante, estos estudios abren diversas interrogantes sobre el origen y desarrollo constructivo, por lo que se busca dar respuesta mediante un enfoque mixto, donde el cruce de información documental con los vestigios arquitectónicos busca sustentar las interpretaciones objetivas de los hechos.

El análisis formal y técnico-constructivo, principalmente de muros que constituyen la estructura de los edificios, ha dejado ver que se trata de un sistema no nativo, que disrumpió con los sistemas vernáculos del territorio —basados fundamentalmente en la construcción con bajareque y adobe—, lo cual dificultó su expansión. Sin embargo, se adaptó a las condiciones regionales a partir de la colonización española y la llegada de nuevos conocimientos edilicios europeos.

Es posible suponer que durante el siglo XVI su uso fue creciente, como se busca demostrar a partir de la interpretación de testimonios de cronistas, evangelizadores e historiadores. Asimismo, se cuenta con mandatos y ordenanzas donde se planteó el uso de “tapiales, herramientas e instrumentos para edificar con brevedad y poca costa”, lo cual constataría el uso en el territorio mexicano desde el primer siglo de conquista.

Paulatinamente, el sistema fue adquiriendo características propias al mezclarse con los saberes autóctonos, así como las posibles influencias de otras culturas constructivas —como parece haber sucedido en la región— con respecto al uso de postes anclados al suelo para sujetar los moldes. Esta técnica es sorprendentemente parecida a las técnicas empleadas tanto en el extremo Oriente (India y China), como en un método francés conocido como “de Bugey”, que fue descrito por el constructor y teórico François Cointeraux, en 1793.

Entender los orígenes y analizar la arquitectura desde un contexto histórico ayuda a plantear procesos de conservación de una tipología de patrimonio edificado en tierra, que a la fecha no ha sido adecuadamente valorada y que, en la medida de lo posible, permite mantener vivos los saberes constructivos ancestrales.

Sobre el origen y expansión de la tapia

Los españoles, al llegar a los territorios que habían de constituir el México actual, se encontraron con gran diversidad social y cultural. El Altiplano Central, hasta la llegada de los conquistadores, fue el centro cultural más importante e influyente de lo que actualmente constituye el territorio mexicano, y lugar donde se asentaba el poderoso Imperio Mexica, siendo su cabecera y capital la gran ciudad de Tenochtitlan (Chanfón, 1997).

Para mediados del siglo XV, se puede hablar del mundo mexica por el predominio de este grupo en gran parte de Mesoamérica, en donde se impusieron sus ideales religiosos, militares y políticos. En este inmenso imperio dominado por los mexicas y sus aliados, por cuestiones de carácter ritual, esencialmente, quedaron como señoríos independientes Meztitlán, Tlaxcala, la región Yupitzinca y Teotitlán del Camino (Solís, 2009).

Los fines originales de la expedición de Hernán Cortés eran el reconocimiento de las nuevas tierras y el comercio con los naturales. Sin embargo, quizá forzado por las circunstancias, el conquistador debió buscar un nuevo camino para resolver su insubordinación ante el gobernador de Cuba, Diego Velázquez. Así, procuró establecer lo más pronto posible una ciudad en la zona continental. Al fundarla, Cortés instauró una nueva autoridad ya que, según la tradición municipal española, cuando una ciudad se establecía debía elegirse un representante y constituir un ayuntamiento. Con ello, los primeros invasores se instituyeron a sí mismos como autoridades que reconocían sólo a la Corona como superior. Con esa nueva autoridad, Cortés se adjudicó los derechos para conquistar nuevas tierras (Moreno, 1976).

La primera ciudad fundada tenía, además, un sentido estratégico por ser lugar de comunicación con la metrópoli (Chanfón, 1997). En este sentido la Primera Carta de Relación sobre la fundación de dicha ciudad menciona lo siguiente:

Habiendo, pues, el capitán Hernando Cortés calado algo de la tierra. Acordó de fundar una nueva población en la cual, echado el principio y tomado su sitio, le puso por nombre y le llamó la Rica Villa de la Vera Cruz. Y puesto en ella alcaldes y regidores y otros oficios, el dicho capitán general don Hernando Cortés, el concejo, justicia, regidores y tenientes de la dicha villa, acordaron de enviar a España dos procuradores a la reina doña Juana y al rey don Carlos, su hijo, nuestros señores, con las primicias y muestras de las riquezas de aquella tierra que comenzaba en nombre de Sus Altezas a conquistar (…) (Cortés, 2018, p. 5).

Aquella histórica fundación significó un paso importante en el proceso de colonización. Dicha acción político-militar no sólo benefició los planes españoles, sino que vino a impactar la vida social de las poblaciones nativas y, sobre todo, se daba el primer paso a la introducción de una nueva arquitectura que vendría a trasformar la configuración espacial tradicional de los pueblos mesoamericanos.

La localidad de Villa Rica era un asentamiento costero del municipio de Actopan, con una población no mayor a 170 habitantes. Por su ubicación, a 77 kilómetros de la ciudad de Veracruz, por tener frente de mar y por su cercanía a la zona arqueológica de Quiahuiztlan, es ocupada para establecer casas de fin de semana. De suelo regosol y vegetación de pastizal, fue el sitio donde, en 1519, se edificaría el primer emplazamiento ibérico en tierras mesoamericanas. Aquí, españoles y totonacas levantarían una iglesia y un recinto fortificado de los cuales todavía existen algunas ruinas (Figura 3). Es el sitio donde Hernán Cortés decide hundir sus naves para incursionar en la conquista de lo que sería la Nueva España.

Indudablemente las “ideas urbanísticas” influenciadas por ciudades europeas, y las recientes poblaciones de La Española y la Isla de Cuba, formaban parte del bagaje cultural de los primeros colonizadores. Esas ideas habrían sido plasmadas en esa primera villa que tuvo un carácter militar, pero que dejó ver una manera diferente de trazar y edificar respecto a lo que hacían localmente los indígenas.

El contraste esencial entre la expedición emprendida por Cortés con el objetivo concreto de conquistar las tierras ignotas, bautizadas luego como la Nueva España, y las expediciones que precedieron a la suya, la de Hernández de Córdova y la de Grijalva, puede sintetizarse en esta disyuntiva: rescatar o poblar.

Rescatar es el simple acto de comerciar, intercambiar baratijas por oro y cabotear con precaución por la costa del Golfo de México, tal y como lo habían hecho sus antecesores, por mandato expreso de Diego Velázquez. El propósito de Hernán Cortés era mucho más ambicioso; según sus propias palabras, su intención es “calar hondo en la tierra y saber su secreto” (Glantz, 1990). Desobedecer las instrucciones de rescatar —definidas expresamente en las capitulaciones firmadas con Velázquez—, trocar el objetivo de la expedición y, como afirman sus enemigos, “alzarse con el Armada” para empezar a poblar (Glantz, 1990).

Entonces, el acto de poblar implicaba otras acciones, era necesario fundar una ciudad. No es exagerado afirmar que la conquista de México se hace explícita en el instante mismo en que Cortés funda, el 22 de abril de 1519, la Villa Rica de la Vera Cruz en un lugar cercano al actual puerto, llamado originariamente Chalchicuecan. Los regidores y alcaldes que firman la llamada primera Carta de Relación o “Carta de Cabildo” explican que, por convenir al servicio de “vuestras majestades”, Cortés se ha dejado “convencer” y ha aceptado el requerimiento de sus hombres que le exigen trocar el signo de la expedición, desconocer el nombramiento otorgado por Velázquez y pretender que está directamente al servicio del rey (Glantz, 1990).

Sin entrar en detalles sobre temas políticos y discrepancias que se suscitaban entre Hernán Cortés y Diego Velázquez de Cuellar, conviene centrar la atención en la decisión que Cortés tomó de instaurarse en el territorio de Veracruz como villa militar para proseguir con su expedición hacia el valle de México, particularmente hasta la Gran Tenochtitlan. Al respecto, Bernal Díaz nos deja una importante crónica, ya que nos presenta el primer testimonio arquitectónico de los colonizadores europeos, así como el conocimiento en el arte de la construcción y un acercamiento a la organización del trabajo sobre la manera en que se levantó la ciudad.

Después de que hubimos hecho liga y amistad con más de treinta pueblos de las sierras, que se decían los totonaque, que entonces se revelaron al gran Montezuma, y dieron la obediencia a Su Majestad, y se profirieron de nos servir, con aquella ayuda tan presta acordamos de fundar la Villa Rica de la Vera Cruz, en unos llanos, media legua del pueblo, que estaba como en fortaleza que se dice Quiauiztlan, y trazada iglesia y plaza y atarazanas, y todas las cosas que convienen para ser villa, e hicimos una fortaleza y desde en los cimientos, y en acabarla para tener alta para enmaderar y hechas troneras y cubos y barbacanas, dimos tanta prisa, que desde Cortés, que comenzó el primero a sacar tierra a cuestas y piedras y ahondar los cimientos, como todos los capitanes y soldados, a la continua, entendíamos en ello, y trabajamos por acabarla de presto, los unos en los cimientos, y los otros en hacer las tapias, y otros en acarrear agua, en las caleras, en hacer ladrillos y tejas, y en buscar comida; otros en la madera, los herreros en la clavazón, porque teníamos dos herreros, y de esta manera trabajamos a la continua el mayor hasta el menor, y los indios que nos ayudaban, de manera que ya estaba hecha la iglesia y las casas y casi la fortaleza (Díaz del Castillo, 1974, p. 81).

Es lógico suponer que entre el grupo de hombres que llegaron con Cortés se practicaban diversos oficios, ya que el texto de Bernal Díaz menciona el concepto o palabra de herreros, pero se necesitaba no sólo de ellos. Las múltiples tareas que implicaba la expedición, requirieron de marineros, soldados, constructores de barcos, y posiblemente albañiles. Hay que tomar en cuenta que, dentro de su formación militar, los soldados tendrían que aprender la manera de realizar fortificaciones, pues se consideraba una prioridad para poder establecer edificios y defenderlos. Es claro que se tenía dominio de las técnicas de construcción, y además se contó con recursos naturales para transformarlos en materiales para edificar.

Pero para los fines del presente texto, es fundamental resaltar el empleo del término “tapias”. Es el testimonio sobre lo que parece ser el empleo de un método constructivo que los hispanos dominaban a la perfección, ya que desde la Edad Media se solía utilizar.

Las murallas de tapia se emplearon en España desde principios de nuestra era, como lo testifica Plinio quien, en su Historia Natural escrita entre el siglo I y II, donde escribió que “[…] no hay en África e Hispania paredes de barro, a las que llaman “de molde”, porque se levantan, más que construyéndolas, vaciándolas entre dos tablas, las cuales paredes duran siglos por ser inmunes a la lluvia, al viento, al fuego, siendo más fuertes que cualquier cemento” (Olcese, Mariano, 1993, p. 18). Estas obras se expandieron en la península con carácter monumental durante el Periodo Almohade, por lo que se consolidó como tradición constructiva española (Figura 4).

Se puede argumentar que la fortaleza que se menciona en el texto de Bernal Díaz haya tenido cimientos de piedra y paredes hechas de tapia a la usanza española, e inclusive en la Villa se presumiría el uso más antiguo de paredes de tapia en una edificación en el territorio mexicano desde la época virreinal, basándonos en fuentes escritas y evidencias arqueológicas (Figura 5).

El uso de la tierra para la fabricación de ladrillos y tejas fue evidente, lo comprueban los hallazgos arqueológicos de Alfonso Medellín. Durante las excavaciones sólo se encontraron fragmentos de ladrillo y ninguno de teja (Medellin, 1951).

De igual manera, se utilizó la tierra para los morteros que unirían la mampostería de piedra. La multifuncionalidad de la tierra permitió ser transformada y en casos necesarios pasó por procesos de cocción que generaron materiales más resistentes y perdurables, como el ladrillo. Para el caso de los muros, la tierra debió ser empleada en su estado natural, sólo extrayendo la adecuada del terreno para poder compactarla y levantar así los muros.

El material de construcción más abundante es la piedra arenisca mal consolidada que tomaron de la playa cercana, y una pequeña cantidad de cantera sacada de los cerros cercanos del Noreste. El amarre de la piedra está hecho con mezcla bastante suave y de poca consistencia en la que hay tierra, arena y escasa cantidad de cal (Medellin, 1951, p. 629).

La aseveración sobre el empleo de la técnica constructiva de tapia, se fortalece cuando se contrastan los textos históricos con los arqueológicos. Resulta lógico que los muros hayan sido hechos de tapia, pero lamentablemente no se encuentran vestigios de ellos, probablemente por las características de los materiales empleados, esto aunado a la cercanía con la costa del Golfo. Aunque, es de destacar que en regiones como República Dominicana se han conservado tapias del siglo XVI en buen estado a pesar de las condiciones climatológicas (Figura 6).

Sin embargo, en la primera fundación de la Villa Rica de la Vera Cruz sólo se ha podido documentar la presencia de los cimientos de piedra de los componentes constructivos del siglo XVI. Es posible que la falta de mantenimiento y la humedad proveniente de la costa, pero sobre todo los daños causados por el hombre, hayan incidido en esta pérdida y destrucción de los muros (Figura 7).

Cuando se analizan con cuidado las ruinas del sitio sobre el cual los habitantes dicen que fue construido con piedra, es posible observar que las superficies (cabezales) son totalmente planas. Si en realidad se trataran de ruinas de muros de piedra, lógicamente las caras expuestas resultarían irregulares, pero en cambio los vestigios son similares a los que corresponden con zócalos o sobrecimientos de muros de tierra (Figura 8). Sobre las caras planas se asentaban muros realizados con un material que se ha perdido con el tiempo, que debió ser, justamente, el de los bloques de tapia.

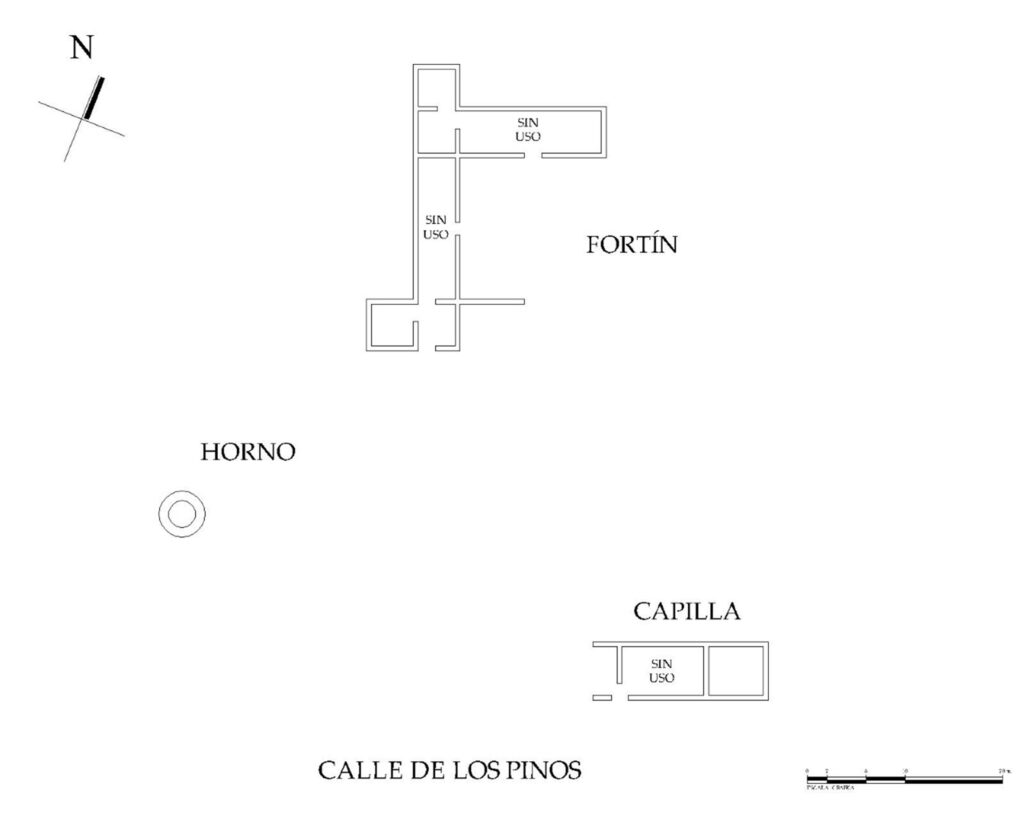

En un predio de la actual calle De los pinos, se localizan tres basamentos que datan del siglo XVI, que fueron elaborados de mampostería de piedra. A decir de los lugareños, la primera estructura corresponde a la cimentación de una capilla (Figura 9). El grosor de la subestructura es de 50 a 60 centímetros, y se puede observar que la planta arquitectónica era rectangular, dispuesta en dos espacios.

Sobre el costado izquierdo del predio se encuentra un horno de planta circular, de cinco metros de diámetro. La cimentación tiene un ancho de más de 50 centímetros. En la parte posterior del terreno está el conjunto de ruinas más extenso. Era la base del fortín. Los vestigios son de alrededor de 70 centímetros de ancho, con un partido arquitectónico en forma de “L”.

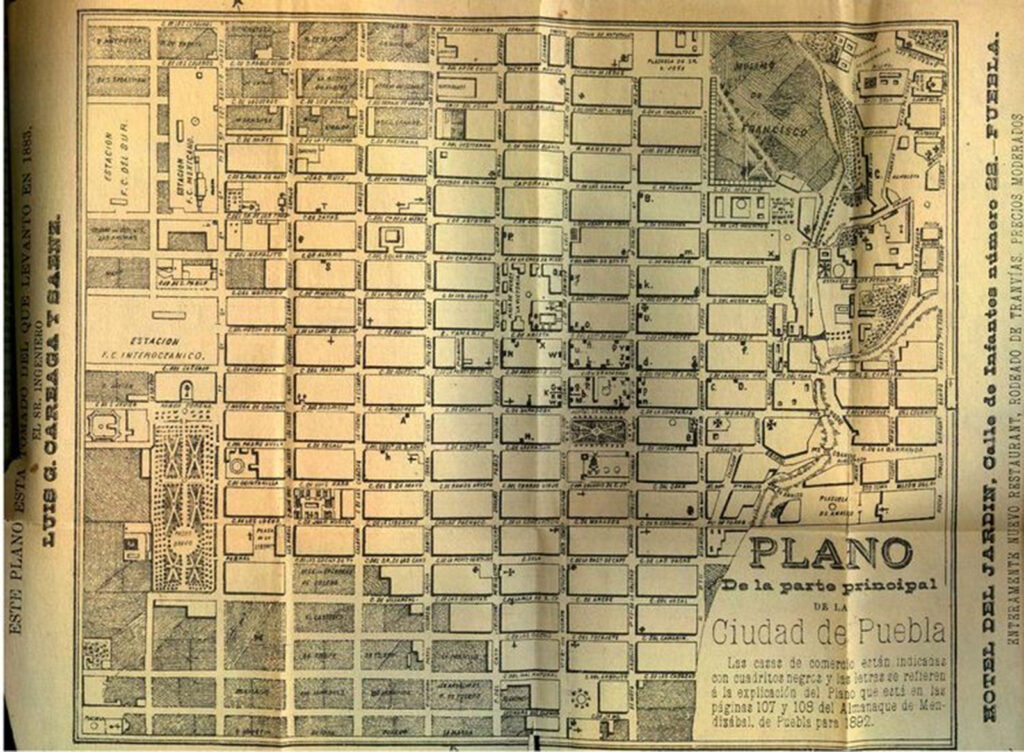

Una vez consumada la caída del imperio mexica a manos de los conquistadores, es entre los años de 1520 y 1530 que los españoles deciden establecerse de manera definitiva en el altiplano; en el año de 1531 fundan la ciudad de Puebla (Figura 10), lo que dio paso a una gran explotación agrícola en la región, desde muy temprano en el silgo XVI. La Ciudad fue edificada por parecer y mandamiento de los señores presidente y oidores de la Audiencia Real que en ella residían, siendo presidente el señor obispo don Sebastián Ramírez de Fuenleal.

Edificóse este pueblo a instancia de los frailes menores, los cuales suplicaron a estos señores, que hiciesen un pueblo de españoles y que fuese gente que se diesen a labrar los campos y a cultivar la tierra a el modo y manera de España, porque la tierra había muy grande disposición y aparejo; y que se comenzarían pueblos en los cuales se recogerían muchos cristianos que al presente andaban ociosos y vagabundos; y que también los indios tomarían ejemplo y aprenderían a labrar y cultivar al modo de España; y que teniendo los españoles heredades y en qué se ocupar, perderían la voluntad y gana que tenían de volver a sus tierras, y cobrarían amor con las tierra en que se viesen con haciendas y granjerías (De Benavente, 2014, pág. 271).

La crónica que data de la primera mitad del siglo XVI permite entender, sobre la organización del trabajo, el uso de materiales y algunas técnicas de construcción que se usaron en la fundación de Puebla. Fray Toribio Motolonía, en este sentido, describe lo acontecido, y nuevamente da testimonio sobre la buena tierra que hay en el lugar y que sirve para hacer tapias. A su vez, expone sobre otros materiales que se extraían de la región, y de cómo fue trazada y repartida dicha Ciudad.

Después de llegados los nuevos habitadores, la Real Audiencia mandó traer indios de las provincias cercanas para ayudar a construir, los cuales iban cargados de materiales para luego hacer sus casas. Vinieron los de Tlaxcala sobre siete u ocho mil indios, y pocos menos de Huexuzinco[2] y Calpa[3] y Tepeaca y Cholola.[4] Traían algunas latas y ataduras y cordeles, y mucha paja de casas; y el monte que no estaba muy lejos para cortar madera (De Benavente, 2014).

Después de dicha la primera misa que allí se dijo […], aquel día comenzaron los indios a levantar casas para todos los moradores con quien se habían señalado los suelos, y diéronse tanta prisa que las acabaron en aquella misma semana; y no eran tan pobres casas que no tenían bastantes aposentos. Era esto en principio de las aguas, y llovió mucho aquel año; y como el pueblo no estaba sentado ni pisado, ni dadas las corrientes que convenía, andaba el agua por todas las casas, de manera que había muchos que burlaban del sitio y de la población, la cual estaba asentada encima de un arenal seco, y a poco más de un palmo tiene un barro fuerte y luego está la tosca (De Benavente, 2014, p. 272).

Después de fundada la ciudad de Puebla, las calles y casas fueron mejoradas, sin embargo, se dio un despoblamiento que duró poco tiempo. Para el año de 1533 se le concede el título de Ciudad por una cedula que entregó el oidor Salmerón al corregidor de Tlaxcala y Cholula el 25 de febrero (Leicht, 1986). Como menciona Motolonía; “es la mejor ciudad que hay en toda la Nueva España después de México; porque informado su majestad de sus calidades, le ha dado privilegios” (De Benavente, 2014).

La ubicación de la ciudad fue privilegiada por tener a grandes pueblos cerca; Huejotzingo, Tepeaca, Cholula, Yzuca, Huaquechula, y la ciudad de Tlaxcala. Su asiento también se vio favorecido por ser paso entre el puerto de Veracruz y la Ciudad de México, ruta por la que circulaban los productos en animales de carga que tenían como destino la capital, y viceversa.

Los recursos naturales eran abundantes por lo que los materiales de construcción se podían conseguir con cierta facilidad, la madera era extraída principalmente del volcán Malinche, que tenía grandes pinares y encinares, la ciudad contaba con ricas pedreras y canteras que igual servían para labrar como para hacer cal. Señalado anteriormente, la tierra que era de buena calidad se usó para fabricar tapias, Motolonía menciona:

Hay en esta ciudad muy buena tierra para hacer adobes, ladrillo y teja; aunque teja se ha hecho poca, porque todas las casas que se hacen las hacen con terrados. Tiene muy buena tierra para hacer tapias y así hay heredades tapiadas y cercadas de tapia; y aunque en esta ciudad ha habido muchos repartimientos de indios por el gran aparejo que en ella hay, están repartidos más de doscientos suelos bien cumplidos y grandes, y ya están muchas casas hechas, y calles muy largas y derechas, y muy hermosas delanteras de casas; y hay disposición y suelo para hacer una muy buena y gran ciudad, y según sus calidades y trato y contratación, yo creo que tiene de ser antes de mucho tiempo muy populosa y estimada (De Benavente, 2014, p. 273).

Para la tercera década del siglo XVI se considera que la técnica constructiva de tapia estaba identificada y diferenciada del resto, particularmente del adobe, que es hasta entonces la más difundida y utilizada en el altiplano, esta última manejada desde la época Mesoamericana pero también durante la colonia para la erección de muros. Es indudable que la tradición constructiva con tapia por parte de los españoles fue practicada en el territorio mexicano en menor escala, y no de manera monumental como en el territorio europeo.

En México la tierra apisonada se utilizaba en caminos, rellenos piramidales y para crear grandes plataformas, más no para generar grandes muros estructurales al estilo europeo; aunque en ambos casos la tierra se apisonaba, los procedimientos y tecnología eran diferentes. Se ha de entender que se trata de técnicas constructivas distintas.

Después de la conquista armada, se da otra conquista en la que el poblador podía obtener, mediante su perseverancia en la colonización, una sustantiva promoción social llegando hasta el nivel privilegiado de las clases envidiadas. En 1573, las Ordenanzas de descubrimiento, nueva población y pacificación de las indias dadas por Felipe II, regularizan las empresas de colonización. El promotor alcanzaba por sus gestiones o títulos (adelantado, mayorazgo, gobernación) la cuarta parte de la tierra. A los otros pobladores les correspondieron repartos equitativos de las tierras restantes.

Todas estas recomendaciones pretendían evitar errores cometidos por los primeros colonizadores, ya que muchas ciudades tuvieron que ser abandonadas porque no reunían las condiciones necesarias para vivir en ellas. Sin embargo, aunque no se dan instrucciones explicitas sobre la morfología de las ciudades y su trazado urbano hasta que no se publican dichas Ordenanzas, la mayor parte de ellas son geométricas, con gran perfección en el trazado de sus calles y plazas (Sánchez, 2007).

Las primeras ciudades americanas que se fundaron no contaban con ningunas normas generales para su construcción, pero generalmente seguían los modelos de las nuevas ciudades renacentistas, con predominio de las formas cuadriculares de calles, rectas, bien trazadas paralelas y perpendiculares. Contaban, además, con otros elementos de tradición medieval, como soportales la plaza-mercado y otras plazas además de la mayor, las defensas entre otros (Sánchez, 2007, p. 7).

El documento que ayudó a regular las trazas, de igual manera sugiere las proporciones de las tierras que le correspondían a cada poblador. Esas normativas se complementan con orientaciones urbanísticas y arquitectónicas que recogen la experiencia española en las Indias desde casi cien años que se han fundado varias ciudades (De Solano, 1991).

El testimonio que sugiere la utilización de tapia, se presenta en el segundo apartado; nuevas poblaciones, art.132, y refiere el empleo de la técnica constructiva española, aunque ya había sido utilizada desde varias décadas atrás en el territorio mexicano. Es hasta aquel momento cuando se promulga por el rey.

Sembradas las tierras y acomodado que fuere el ganado, para así garantizar el abasto de la población, comenzarán los pobladores a trabajar en la edificación de sus casas, empleando para ello buenos cimientos y paredes, para lo cual habrán de ir proveídos de tapias, tablas y las herramientas necesarias para gastar poco y acabar pronto (De Icaza, 1987, p. 306).

Se ha argumentado el uso de la tapia a partir de la colonización española. La citada ordenanza confirma la importancia de la técnica constructiva en la cultura española, tan es así que fue recomendada para crear casas, que a su vez servirían de defensa de la ciudad y las cuales tratarían de unificar el estilo y el ornato de la población. Del mismo modo, se presentaron ventajas claves que permitieron que se implantara y adaptara al contexto mexicano; fue una arquitectura que se construía rápido y gastando pocos recursos económicos.

Una última referencia histórica, aunque ya entrado el siglo XVII, se da para el año de 1600, siendo Virrey de la Nueva España Gaspar de Zúñiga, quien manda la instrucción de congregar a los indígenas de la Intendencia de Valladolid (hoy Michoacán) para formar nuevos pueblos y satisfacer sus necesidades; adoctrinarlos y proveerlos de justicia, así como, procurarles casa, tierras, aguas y montes.

El sitio que a cada indio de los que nuevamente fueren a poblar se le podrán señalar -para labrar su casa y tener dentro de ella árboles y tierra dónde sembrar algún maíz, chile y otras legumbres, cuanto baste para su regalo y recreación- será un solar de los de México: veinticinco varas en cuadra, habiendo disposición. Y no la habiendo, cuanto sea posible, en que no se puede dar regla cierta por ser tan diferentes los asientos de los pueblos. Y advertiréis que con esto no dejan de labrar las tierras que se les señalaren; y también advertiréis que en las partes donde lo sufriere la disposición de la tierra se hagan las paredes de las casas de tapias al modo de Castilla, que les serán a los naturales tan útiles como las de adobes, y a menos costa y trabajo (Lemoine, 1960, p. 20).

Al referirse a las paredes de tapias al modo de la comunidad española, se vislumbra el uso de la tapia ordinaria (solo de tierra) y no a la tapia mixta, ya que solo así se justificarían las dos razones que señala; menos costosas y menos trabajo, inclusive indicando que pueden ser igual de convenientes que el adobe que usan los indígenas de manera tradicional.

El valioso documento alude a la arquitectura Castellana que convendría practicarse en México, las tapias se deberían construir al modo español. Aunque nuevamente un documento sugiere el uso de la tapia, recordemos que este tipo de arquitectura ya se practicaba desde la primera mitad del siglo XVI en la franja que corresponde el altiplano central de México.

A través de los testimonios de cronistas, evangelizadores e historiadores, la documentación histórica permite entender y dilucidar a la arquitectura de tapia desde sus posibles orígenes en el territorio mexicano, y la manera que fue introducida desde la época de la colonia, muy temprano en el siglo XVI. Con base en ello, no es arriesgado aseverar que la técnica y la tecnología constructiva de tapia se implantaron al modo español desde su estadía en Veracruz.

Dicha arquitectura se practicó en los actuales estados de Veracruz, Puebla y Tlaxcala fundamentalmente; estos territorios formaron parte de la ruta de conquista, y posteriormente de la ruta más importante entre el puerto de Veracruz y la Ciudad de México. En estos Estados se hallan algunos de los pueblos y ciudades más antiguos fundados por españoles, muchos de ellos albergaron en su mayoría a dichas familias extranjeras, como fue el caso de la Ciudad de México o Puebla, ambas consideradas las más sobresalientes de la primera mitad del siglo XVI por su tamaño y traza.

En aquellas primeras décadas del siglo XVI surgieron algunas otras poblaciones igual de importantes en esa franja del territorio mexicano por su ubicación estratégica, como San Juan de Ulúa, La Antigua y Perote en Veracruz; Tlaxcala Capital, Huamantla en Tlaxcala; Huejotzingo, Calpan e Ixtacamaxtitlán, en Puebla, solo por mencionar algunas. Su papel fue fundamental en la consolidación de la conquista armada y espiritual, así como en el desarrollo urbano y en la práctica constructiva con tapia.

Conclusiones

En las poblaciones de creación española habrían de manifestarse ideas urbanísticas y arquitectónicas diferentes a las prehispánicas, algunas trasladadas desde el territorio europeo (desde los primeros años de la conquista), y muchas otras surgidas en México combinándose con lo indígena. El caso de la tapia fue un sistema constructivo importado que logró adaptarse a las condicionales locales e intereses españoles; posteriormente se enraizó y adquirió características locales.

Entre algunas de las grandes regiones que aún conservan el mayor número de edificios con tapia, y donde se consolidó la tradición constructiva, destacan: Calpan, Puebla, así como, Huamantla y Calpulalpan en Tlaxcala; esta última ciudad fundada en la segunda mitad del siglo XVI, ubicada en el antiguo Camino Real a la ciudad de México. Es evidente la influencia arquitectónica de un pueblo sobre otro. Caso importante es el de Huamantla, que permeó sobre toda la región oriente de Tlaxcala, o los mismos Huejotzingo y Calpan, ubicados sobre la región de las faldas del Iztaccíhuatl y poniente de Tlaxcala.

Empero la ciudad que más llama la atención, y sobre la cual hay testimonio del empleo del sistema constructivo de la tapia, es Puebla. Citando anteriormente a Motolinía, se expuso el papel de los indígenas y de la gran cantidad que arribaron de pueblos vecinos como Tlaxcala, Huejotzingo o Calpan para participar durante su construcción. Lógicamente debieron aprender la técnica tradicional que los españoles emplearon; por lo tanto, la mano de obra indígena y los procesos de colonización fueron factores fundamentales en su difusión.

La mayoría de los nativos regresó a sus lugares de residencia, donde debieron utilizar la técnica para edificar sus paredes; cada pueblo logró adaptarla a las condiciones regionales desarrollando rasgos particulares y trasmitiéndola de generación en generación. La consolidación del sistema constructivo se dio a largo del Siglo XVI, pero siguió siendo utilizado tradicionalmente durante los siglos posteriores, al menos hasta la primera mitad del Siglo XX.

A través de un recorrido por el análisis de fuentes escritas y objetos arquitectónicos, es como se logra entender el proceso histórico que sufrió esta arquitectura de tapia desde su introducción al territorio mexicano, y el cómo se adaptó hasta consolidarse como una de las técnicas constructivas tradicionales del altiplano central de México, y de la cual hay testimonios de su uso desde muy temprano en el siglo XVI.

Bibliografía

Algorri, E., & Vázquez, M. (1996). Enmienda a dos errores más comunes sobre el tapial. (C. Insitituto Juan de Herrera, Ed.) Actas del primer congreso Nacional de la construcción., 19-23.

Chanfón, C. (1997). Historia de la Arquitectura y el Urbanismo Mexicanos, v.II, t. I. México: UNAM. FCE.

Cortés, H. (2018). Cartas de Relación (25 ed.). México: Colección Sepan Cuantos, Editorial Porrúa.

De Benavente, F. T. (2014). Historia de los Inidios de la Nueva España, Relación de los ritos antiguos, idolatrías y sacrificios de los indios de la Nueva España, y de la maravillosa conversión que dios en ellos ha obrado (9 ed.). México: Editorial Porrua.

De Icaza, F. (1987). Recopilación de leyes de los reynos de Las Indias. México: Miguel Ángel Porrúa.

De Solano, F. (1991). Cedulario de tierras, compilación de lesgilacion agraria colonial (1497-1820). México: Universidad Nacional .

Díaz del Castillo, B. (1974). Historia verdadera de la conquista de la Nueva España (10 ed.). México: Editorial Porrúa S. A.

Glantz, M. (1990). Ciudad y escritura: La ciudad de México en las “cartas de relación”. Hispamérica, 19(56/57), 165-174.

Guerrero, L.F. (2009). El Tapial un sistema constructivo patrimonial, Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía “Manuel del Castillo Negrete, “Memorias 2o Foro Académico 2009, México.

Guerrero, L. F. (2014). Tradición constructiva con tapial en las faldas orientales del Iztaccíhuatl. Revista Palapa, 68-81.

Leicht, H. (1986). Las Calles de Puebla (4 ed.). México: Junta de mejoramiento moral, cívico y material del Municipio de Puebla.

Lemoine, E. (1960). Instrucción del Virrey Conde de Monterrey para verificar la concentración de la población indígena dispersa por pequeñas aldeas a los pueblos cabecera de la alcaldía mayor de Valladolid. Boletín del Archivo General de la Nación, t. 1, núm. 2. (págs. 9-55). México: AGN.

Medellin, A. (1951). Exploración de la Villa Rica de la Veracruz. Informe del proyecto de investigación de Quiahuiztlan. Archivos técnicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Moreno, A. (1976). Historia general de México, t. II. México. México: El colegio de México.

Olcese, M. (1993). Arquitecturas de tierra: tapia y adobe. España: Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid.

Sánchez, M. (2007). La Ciudad en el Nuevo Mundo según las Ordenanzas de 1573. España: Asociación Cultural Coloquios Internos de Extremadura.

Solís, F. (2009). México, cédulas de sala. México: Museo Nacional de Antropología, CONACULTA, INAH.

Notas

[1] La técnica constructiva de tapia ha sido empleada prácticamente en todo el mundo; en este sentido, existen investigaciones extranjeras relevantes que abordan desde una perspectiva histórico-constructiva el tema, haciendo un acercamiento a los orígenes en el viejo continente, así como a los procedimientos constructivos. Destacan las de Juan De Villanueva y Mariano Olcese, sólo por citar algunas.

Para el caso de México, las investigaciones son reducidas, pero marcan un avance en el conocimiento y han abierto la brecha en la investigación del tema; sin embargo, dichos trabajos dejan diversas interrogantes en la parte histórica, se centran en aspectos técnico-constructivos enfocados principalmente en procesos que conjuntan la mano de obra y los materiales para levantar grandes muros, por otro lado se analiza la tipología resaltando la relación que existe entre ésta y las condiciones geográficas y climatológicas. Destaca en esta labor de investigación Luis Fernando Guerrero.

[2] Se alude al actual Huejotzingo.

[3] Se alude al actual San Andrés Calpan.

[4] Se alude al actual Cholula de Rivadavia.