Notes on Rifian household (taddart tarifit). An ethnoarchaeological analysis in the Moroccan Rif, North Africa

Azul U. Ramírez Rodrígueza

aUniversidad Autónoma Metropolitana-X: e-mail, ORCID, web

Recibido: 13 de agosto del 2022 | Aceptado: 23 de febrero del 2022 | Publicado: 31 de marzo de 2023

Resumen

El interés de este ensayo es enfatizar, a través de un análisis etnoarqueológico (basado principalmente en información obtenida durante el trabajo de campo de la autora), el vínculo existente entre la arquitectura vernácula del Rif Marroquí (África del Norte) y algunas prácticas culturales de este pueblo amazige/amaziɣ[1] (bereber). Si bien los rifeños fueron islamizados en el siglo VII, conservaron características culturales autóctonas que han quedado impresas en la vivienda tradicional. Por otra parte, los cambios sociales, culturales y económicos han provocado la transformación de algunos elementos de la vivienda vernácula, como es, por ejemplo, la habitación de visitas, cuyo diseño y funcionalidad está estrechamente ligado a los roles de género. De este modo, se presentan aquí algunos elementos de la vivienda rifeña en estrecha relación con las particularidades culturales de la región de estudio.

Palabras Clave: Vivienda Vernácula, Imazighen, África del Norte, Marruecos

Abstract

This essay emphasizes, through an ethnoarchaeological analysis (based mainly on fieldwork information), the link between the vernacular architecture of the Moroccan Rif (North Africa) and certain cultural practices of Amazigh (Berber) people. Although the Rifians were Islamized in the 7th century, they retained indigenous cultural characteristics that remained imprinted in their traditional housing. On the other hand, social, cultural, and economic changes have led to the transformation of some elements of the vernacular dwelling, such as: the guest room, whose design and functionality is closely linked to gender roles. Thus, some elements of the Rifian dwelling are presented here in close relation to the cultural particularities of the studied region.

keywords: Vernacular Housing, Imazighen, North Africa, Morocco

-

El Rif Marroquí (Norte de Marruecos). Breve introducción

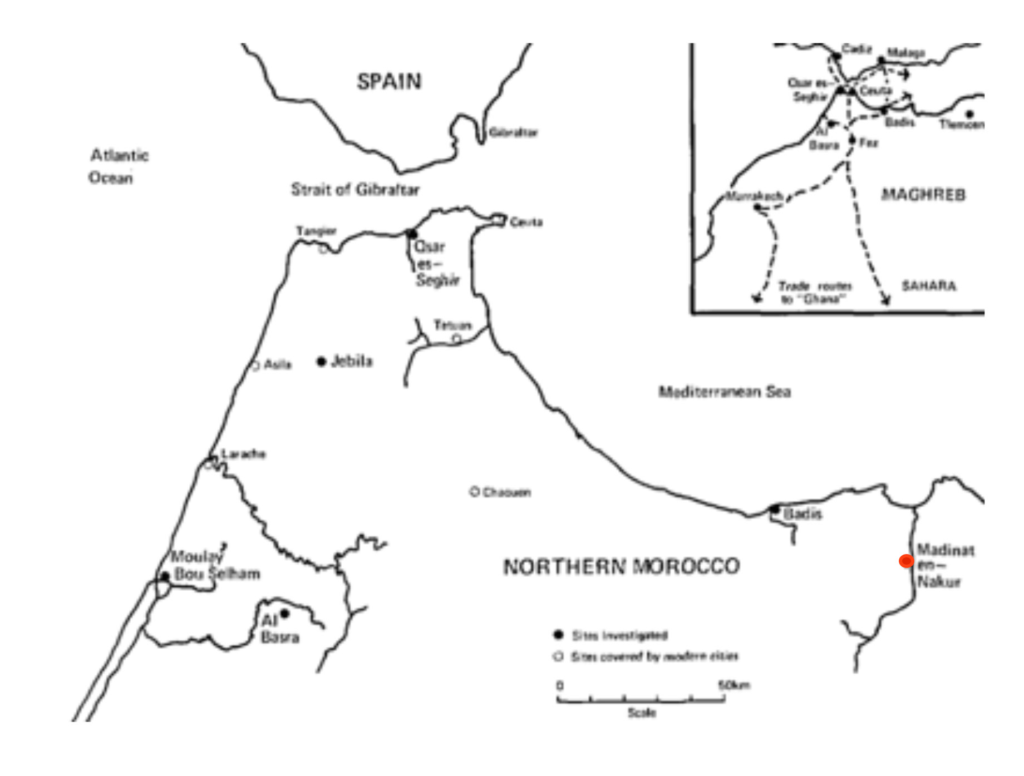

La cadena montañosa ubicada al Norte del actual Reino de Marruecos es conocida históricamente como Rif o Arif (ver figura 1). Los habitantes de lo que se conoce como el Rif Central se autodenominan imazighen[2] rifeños, son hablantes de rifeño o tarifit (tamazight) y junto con los imazighen de otras regiones, constituyen las poblaciones originarias de África del Norte.

Este territorio ha sido testigo de la ocupación fenicia, cartaginesa y romana –existiendo numerosos sitios arqueológicos en las zonas costeras que dan cuenta de estos periodos–. Los árabes llegaron a la cadena rifeña en el siglo VII y con ellos se produjo, de manera paulatina, la islamización de los rifeños, que se atribuye a Ṣāliḥ al-Ḥimyarī, de origen yemenita. A principios del siglo VIII, este personaje fundó en el Rif el primer Reino Musulmán Independiente de Marruecos –conocido como “Reino del Nakūr”–, cuya ciudad capital; Madīnah al-Nakūr, estaba en las márgenes del río que lleva su nombre, a 25 o 26 km de la actual ciudad de Alhoceima (ver figura 2). Hoy, los vestigios de este centro urbano se encuentran bajo las aguas de una presa (ver Boone, et al., 1990).

El Reino del Nakūr duró alrededor de trescientos años y, tras varias invasiones, la ciudad fue destruida definitivamente por los Almorávides (1080-81). En este periodo aparecieron las primeras doctrinas sufíes en la región (Hart, 1976, pp.344-345). Poco se sabe de la historia del Rif y de la relación que las tribus rifeñas mantuvieron con las dinastías que en su turno gobernaron Marruecos. Pese a ello, puede decirse que estas sociedades se mantuvieron políticamente autónomas y a conveniencia se aliaban temporalmente con el poder central, según sus propios intereses (cfr. Madariaga, 2010).

A finales del siglo XIX y principios del XX, el territorio fue parte del Protectorado franco-español (1912-1956) y en 1957, cuando Marruecos obtuvo su independencia, se consideró al Rif como parte del nuevo Reino de Marruecos. No obstante, entre 1921 y 1926 –durante la llamada “Guerra del Rif”–, los rifeños, bajo el mando de Adb al-Krim (originario de la tribu de los Ait Waryaghar), detuvieron el avance de los colonizadores europeos creando la República Rifeña. El año de 1926 marcó el fin de esta República cuando una coalición franco-española lanzó bombas químicas contra la población, provocando la rendición del Rif.

Desde el tiempo de la ocupación fenicia, cartaginesa y romana, así como desde la existencia del Reino del Nakūr hasta el periodo del dominio colonial y la independencia del actual Reino de Marruecos, sin lugar a dudas, ha habido cambios significativos en la organización sociopolítica y religiosa de los imazighen rifeños. Se trata de un tema poco estudiado al cual es posible acercarse desde muchas perspectivas. La intención de este texto es adentrarnos en la cultura e historia de los rifeños imazighen ya islamizados, a través de la arquitectura en vínculo con la arqueología y la antropología, para lo cual se presentan algunos resultados de un análisis arquitectónico, antropológico y arqueológico (arqueología del pasado reciente) realizado en distintas temporadas de campo, entre los años 2007 y 2018, en las zonas rurales del Rif Central (Ramírez, 2013). En el análisis se utilizan analogías etnográficas para entender el vinculo del diseño de la vivienda vernácula con la cultura e historia rifeñas, dando cuenta de los cambios ocurridos principalmente a lo largo del siglo XX y principios del XXI. En este trabajo se incluyen algunos datos tomados de las tesis de maestría y doctorado en Estudios Arqueológicos de la autora.

-

Etnoarqueología: precisiones teórico-metodológicas

Hodder, uno de los representantes más destacados de la arqueología postprocesual y la teoría arqueológica moderna, indica que la “cultura debe verse de forma significativa”; por tanto la interpretación de la cultura material debe hacerse a partir del desciframiento de “significados culturales particulares” y no sólo de adaptación al medio físico y/o social y/o cuestiones de supervivencia material, como se planteaba previamente en los postulados de la Nueva Arqueología (cfr. Hodder, 1994). “La relación entre cultura material y organización humana es, en parte, social, […]. Pero también depende de una serie de actitudes culturales que no pueden predecirse a partir del medio ni ser reducidas a éste” (Hodder Op.Cit., p.18).

Siguiendo a Hodder, la posición que se adopta en este trabajo se basa en el reconocimiento de que la vivienda, además de haber sido diseñada con elementos que muestran una adaptación a las condiciones climáticas y geográficas en general, está constituida de forma significativa, por lo que una metodología idónea para abordar el estudio de la unidad habitacional desde esta perspectiva es, según mi opinión, la etnoarqueología; una estrategia de investigación que abarca técnicas de investigación arqueológica y antropológica.

Es así que el análisis que se presenta aquí, constituye una interpretación de algunas prácticas culturales del pueblo rifeño que, en una dimensión material, pueden observarse a través de algunos elementos del diseño de la vivienda rifeña. Dicha interpretación ha sido elaborada principalmente a partir de información que la autora obtuvo a lo largo de distintos periodos de trabajo de campo de investigación etnográfica y etnoarqueológica en la región (al elaborar su tesis de maestría y doctorado en estudios arqueológicos, entre 2007 y 2018), además de algunos textos históricos y etnográficos del área de interés.

Durante el trabajo de campo se elaboraron registros de diversos elementos comunes de la vivienda vernácula del noroeste marroquí; no obstante, por falta de espacio, se presenta solo un reducido número de los mismos en este texto. La mayoría de los ejemplos citados corrresponden a las zonas rurales del territorio tradicional de los Ayt Ali u Aissa (ubicados en las partes más altas del Rif), vecinos de los Ayt Waryaghar[3] (cuyo territorio llega hasta la costa mediterránea), sobre quienes existe un amplio estudio etnográfico elaborado por David M. Hart entre 1950 y 1970. Durante la investigación se hizo una descripción detallada del uso de los espacios arquitectónicos en vínculo con los roles de género y otros aspectos ligados a la religiosidad del pueblo rifeño, tomando en cuenta diversos cambios en la dimensión social que, a su vez, se veían reflejados en los diseños y usos de los espacios internos y externos de la vivienda. En esta parte del análisis se tomaron como punto de partida algunos conceptos elaborados por Richard Blanton (ver Blanton, 1994), así como el análisis del ciclo del desarrollo doméstico (ver Goody, 1958/1971), que permite entender las distintas etapas constructivas de una vivienda, conforme se añaden miembros al linaje patrilineal y patrilocal rifeño.

Por otra parte, desde una perspectiva teórica es posible hacer generalizaciones de la vida social en vinculo con la cultura material –en este caso la vivienda vernácula–, si se considera a la cultura –siguiendo a Clifford Geertz– como “un documento activo [que], aunque contiene ideas, no existe en la cabeza de alguien” (Geertz, 1997, p. 24); sin embargo es palpable ya que es pública, además de transformar la realidad material.

No obstante, “la cultura material no es un reflejo simple y directo de la conducta humana”, más bien; “la cultura material es un reflejo indirecto de la sociedad humana” (Hodder, 1994, pp.16-17). Por ello, para entender una cultura a través de la manifestación material de la misma, es necesario contar con una exegesis apropiada, preferentemente de sus creadores (con la que generalmente no se cuenta en un contexto arqueológico, en tales circunstancias se recurre a un análisis del contexto en general). Para el caso que nos ocupa, fue posible acceder a una exegesis de sus creadores, porque la construcción de viviendas en el Rif y el diseño y uso de los espacios de las mismas, está inserta en una tradición de larga duración (ver Hammouti, 1992 y Ramírez, 2008). Las casas analizadas corresponden a contextos sistémicos (aún en uso) y a contextos arqueológicos recientes (ver Schiffer en Binford, 1998, p. 27) que son semejantes a la vivienda vernácula habitada.

La “exegesis de los creadores”, en el caso de este trabajo, proviene de los datos obtenidos a través de técnicas etnográficas como la observación y la observación participante, así como la elaboración de entrevistas. El registro gráfico de la vivienda se hizo a partir tanto de técnicas de registro arquitectónico y arqueológico.

-

La vivienda tradicional rifeña (taddart tarifit). Materiales y diseño

En las piedras queda escrito el mejor historial humano, con sus progresos, luchas y errores y así, desde la primitiva gruta hasta los modernos rascacielos, pasando por la presuntuosa pirámide, puede seguirse paso a paso la psicología de los pueblos que en ellos vivieron y dieron forma, como en la vivienda particular se revela el carácter y profesión del propietario (Blanco de Izaga, 1930/2010, p. 112).

Existen menciones en fuentes históricas, respecto a la vivienda vernácula en el Rif, y algunos trabajos más recientes desde una perspectiva arquitectónica (ver por ejemplo Hillal & Vignet, 2017), no obstante, por falta de espacio, sólo será citado el material pertinente al análisis aquí presentado.

Hablar de vivienda tradicional, o vernácula, implica, en primer lugar, referirse a materiales locales y a un diseño adecuado a la cultura de quienes la habitan. Durante las distintas temporadas de campo en la región y, en especial, en las zonas rurales montañosas del Rif, pude atestiguar que las viviendas tradicionales –algunas de ellas aún habitadas y otras en completo abandono–, fueron construidas utilizando piedra[4], tierra y maderas locales (ver figura 3 y 4).

Sin embargo, el Coronel Emilio Blanco Izaga[5] (1930/2010), menciona la existencia de casas de adobe en las zonas costeras a principios del siglo XX (hoy casi inexistentes): “Los muros o paredes maestras son de piedra y barro en el Rif montañoso y de adobes grandes, en general sin paja, en el Rif costero” (Blanco Izaga, 1930/2010, p. 135).

De igual modo, para la década de 1950, el antropólogo David Montgomery Hart, indica la existencia de dos tipos de vivienda en el Rif Central; las de las planicies eran construcciones de adobe (algunas con techos de dos aguas, aunque desafortunadamente el autor no indica de qué material eran) y en las zonas montañosas, de piedra y tierra con techos planos (Hart, 1976, p. 33).

Y aunque los techos planos descritos por Hart y Blanco Izaga eran elaborados con lajas de piedra y tierra –como los registrados durante el trabajo de campo por la autora–, León el Africano, a su paso por el Rif en el siglo XVI, hace mención de techos de paja: “Hay pocas ciudades, todos los asentamientos importantes son castillos o aldeas cuyas viviendas son míseras mansiones con sólo una planta baja y construidas como los establos que se ven en el campo europeo, con techos de paja o de corteza” (León el Africano en Martínez & Vignet-Zunz, 2019, p. 205).[6]

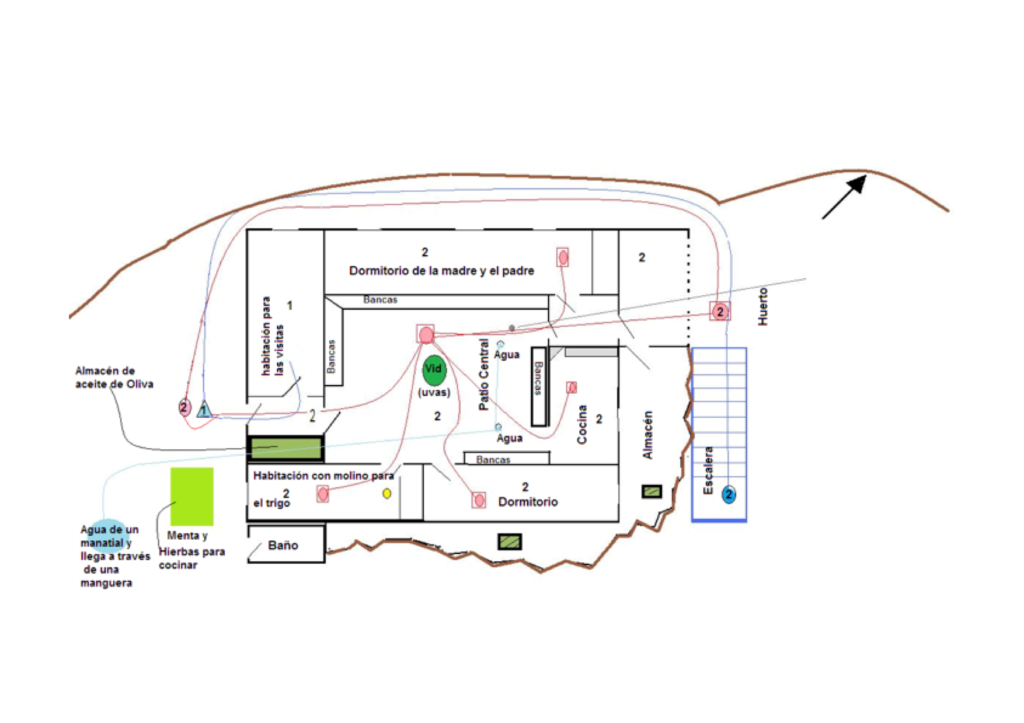

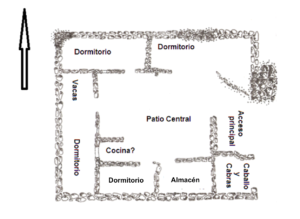

Por lo general, la casa rifeña actual, de construcción tradicional, está conformada por un patio central y cuatro o más habitaciones alrededor de éste –algunas viviendas tienen dos pisos[7]–, aunque también hay viviendas de una sola habitación. Los diseños no parecen haber variado demasiado desde la década de 1950 en que Hart elaboró su trabajo etnográfico (cfr. Hart, Op. Cit., pp. 33-38), aunque no podemos decir lo mismo del periodo del Protectorado Español.

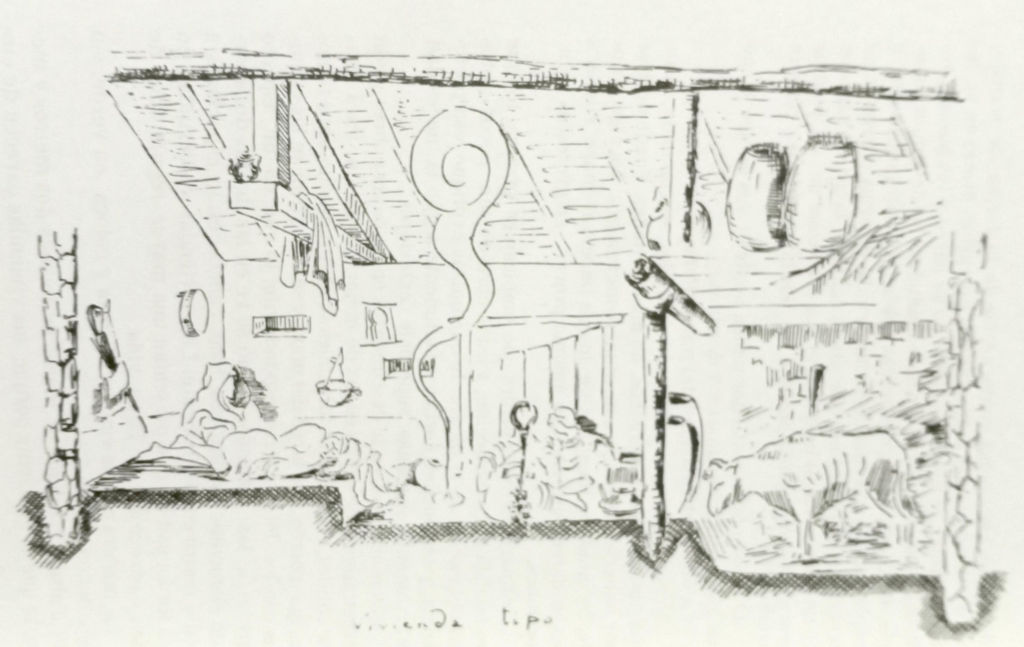

En ese tiempo, Blanco Izaga elaboró una descripción detallada de casas de una planta y una habitación, indicando que se trataba de viviendas de “las clases humildes”, en las que convivía la familia con el ganado y, además, se guardaba la cosecha, para ello: “[…] el rifeño […] excava en tres escalones, el superior forma el dormitorio, el inferior el establo y el medio el vestíbulo, donde se cocina, se recibe y se efectúan las labores de la casa (molienda-pienso etc.) quedando en el límite con el establo la pila lavabo” (Blanco Izaga, Op. Cit., p.139) (ver figura 5).[8]

Para la década de 1950, Hart no menciona casas de una sola habitación, sino casas “más o menos rectangulares” con habitaciones alrededor de un patio central –como las que pude registrar en mi propio trabajo de campo–, aunque para la época, aún describe el dormitorio de las cabras junto con el de la familia en una clase de tapanco:

Aparte de la habitación de invitados, cualquier casa normal contiene generalmente los siguientes elementos: un establo cerrado a nivel del suelo, en el que se guardan las cabras por la noche; encima, una plataforma para dormir para los miembros de la familia, que también se utiliza para guardar los utensilios […] (Hart, Op. Cit., p. 34).

Hoy día hay muy pocas viviendas de una sola pieza rectangular que pertenecen a familias nucleares, aunque ya no hay quien conviva con el ganado en la misma habitación. Los animales suelen resguardarse en construcciones aledañas a la vivienda, utilizadas también como almacenes, o en habitaciones para ese fin, que dan al patio principal.

En los patios centrales (o aledaños a las viviendas de una sola habitación), hasta hace pocos años, se construía un horno de pan de tierra en forma de cúpula (ver Blanco Izaga, Op. Cit., p. 156 y Hart, Op. Cit., pp.38-40). Si bien, aún es posible encontrar algunos de estos hornos, poco a poco son substituidos por aparatos de gas en donde las mujeres preparan el pan.

El tamaño de las viviendas en el Rif es muy parecido, las habitaciones son largas y angostas y llegan a medir un máximo de 10 m. de largo X 2.80 m. de ancho y, de acuerdo con mis registros, nunca alcanzan los 3 m. Aunque Blanco Izaga menciona que las habitaciones medían unos 8 m. de largo X 3 m. de ancho (Blanco Izaga, Op. Cit., p. 139), es probable que las medidas hayan sido sólo un estimado a “ojo de buen cubero”. Al respecto, Hart sólo menciona las medidas externas de las casas rectangulares, 15 m. X 15 m., con techos de 3.50 y hasta 5 m. del piso al techo (Hart, Op. Cit., p. 33).

Las particularidades de las medidas se deben tanto a los materiales constructivos –la medida de la viga central que sostiene los techos esta en relación al tamaño de los árboles y a la dificultad de transportarlos desde las zonas boscosas en las partes más altas–, como a una resistencia probada en caso de sismos (ver figura 6 y 7). Actualmente, dada la disponibilidad de otros materiales constructivos, las habitaciones son más anchas y a veces más largas; sin embargo, los diseños siguen la traza de las casas rifeñas más antiguas.

-

Transmisión de saberes y construcción de viviendas

En el Rif hay constructores tradicionales a los que se nombraba como “Bañiles” (Blanco Izaga, Op. Cit., pp. 118-124) y actualmente, uno de los términos más comunes, es abennay (pl. ibennayen) para el maestro constructor y para los peones manubri, mientras que a los expertos en construir muros o casas de piedra específicamente, se les nombra como massu imassuten (O. Karkar en comunicación personal, 2022). Estos constructores aprenden el oficio de su padre, así que se trata de un oficio familiar cuyos saberes se heredan de generación en generación, es decir, en el Rif aún existe un gremio de expertos constructores que incluía maestros albañiles, peones, carpinteros y herreros (cfr. Blanco Izaga, Op. Cit.).

Ahora bien, el revestimiento interior de los muros (cal) de la casa y la mezquita, así como el interior de los hornos (aplanado de tierra) y pintar los pisos, era un trabajo femenino. Los muros internos de las casas solían recubrirse con una capa de cal una vez al año, o cada dos años (en Julio o Agosto, después de la recolección de cosecha y antes de la temporada de bodas); este trabajo era hecho por las mujeres y la manera de preparar la cal y aplicarla en los muros era un saber que se transmitía de madre a hija (ver Blanco Izaga Op. Cit., p. 157).

Hart también indica que el trabajo masculino era la construcción de la vivienda y el trabajo femenino consistía en pintar los pisos con un tinte extraído de arbustos de lentisco (afaḍis) y hacer los aplanados de cal al interior de las viviendas (cfr. Hart, Op. Cit., p. 34). Ursula Kingsmill Hart[9] observó que las mujeres elaboraban una pintura para el piso a base de cáscaras de nuez y hojas de papa (cfr. Kingsmill Hart, 1994, p. 21).

Esta autora relata una anécdota ocurrida durante su estancia en el Rif relativa al trabajo femenino:

La habitación estaba ahora completamente vacía y preparada para el revestimiento de las paredes. Arhimu había preparado una pasta espesa (de piedras de cal) para ser extendida con las manos, ya que las mujeres rifeñas no utilizan cepillos para hacer este trabajo. Khadduj me enseñó cómo debía aplicarlo con movimientos circulares, pero la cal me quemaba tanto las manos que dejé de hacerlo al cabo de un rato. Yamna se rió sarcásticamente, se encogió de hombros hacia mí por ser tan inútil, luego se dio la vuelta y continuó con su trabajo (Ibidem).[10]

Previo al periodo de la intervención europea en la región (antes de 1912), la construcción de las casas se realizaba mediante el tawiza (una palabra que se refiere a distintos sistemas de ayuda mutua en el Rif y entre los imazighen de África del Norte en general). No obstante, aunque en 1930 este trabajo ya se había convertido en mano de obra asalariada (cfr. Blanco Izaga, Op. Cit. P. 119), en la década de 1950 Hart menciona que ambos sistemas coexistían – a saber, la mano de obra asalariada y el trabajo colectivo (tawiza)– (Hart, Op.Cit. p. 38). Actualmente el tawiza sigue siendo muy importante para la subsistencia del grupo doméstico, especialmente en las zonas rurales.

El siguiente verso de un pregonero (aberraḥ), conservado en la tradición oral, resalta la importancia del trabajo colectivo (tawiza): A jjmaɛet, ixessa tiwecca, timɣarin ad raḥent ad ḥencent tamezgida; irgazen ad rḥan ad ksen axeccab. Luxa d lweqt n twizawin.

Traducción: Oh! a la comunidad, mañana deben, las mujeres ir a revestir la mezquita; los hombres deben ir a deshierbar. Ahora es el tiempo de los trabajos colectivos (sing. tawiza, pl. tiwizawin) (O. Karkar en comunicación personal, 2022).

Con respecto a ritos de construcción, sin hacer una descripción exhaustiva, Hart inicia que se hacía el sacrificio de una cabra o un gallo al inicio y final de la construcción (Hart Op.Cit. p. 38).

-

El grupo doméstico en vínculo con el diseño y la funcionalidad de la vivienda tradicional

En las zonas rurales del Rif aún predomina la familia extensa patrilineal, al contraer matrimonio las mujeres pasan a formar parte del grupo doméstico de sus maridos yendo a vivir en la misma unidad habitacional que la familia de sus suegros. La tierra no se reparte hasta que muere el hombre más viejo del linaje y, aunque hoy muchos varones migran al extranjero o a las zonas urbanas, en el pasado los linajes se mantenían como unidad hasta la muerte del fundador del linaje. Por lo general, los grupos domésticos de familias extensas patrilocales estaban conformados por un máximo de tres generaciones y a la cuarta generación, si aún vivía el fundador del linaje, esa última generación de varones con sus mujeres, construía una nueva casa en alguna tierra que le donaba el cabeza de linaje (bisabuelo) y fundaba así su propio linaje (Trabajo de campo, 2010, 2012, 2013 y 2014).

En la información etnográfica disponible (cfr. Hart, 1976 y trabajo de campo 2007-2018), se indica que un matrimonio solía tener en promedio quince hijos de los cuales sobrevivían en promedio dos terceras partes de ellos, actualmente este número ha disminuido a cinco. De acuerdo con los testimonios de algunos informantes, conforme los hijos se iban casando, se anexaba una nueva habitación del mismo tamaño y así sucesivamente, hasta que la casa se constituía como una casa rectangular de patio central.

Debido a que las habitaciones en el Rif sirven para múltiples actividades a distintas horas del día, se les usa como almacenes, espacios para tomar el té y/o los alimentos, molienda, etc. y por las noches se transforman en dormitorios de las nuevas familias nucleares. Descansar por la noche en cualquier habitación es sencillo cuando no se tienen camas modernas ni se usa ropa especial para dormir, como en las sociedades occidentales.

La distribución de los hijos casados y el cabeza del linaje en las habitaciones de la vivienda[11], responde a una organización jerárquica en la que el abuelo (amɣar)[12] –jefe del linaje–, ocupa la habitación mejor ubicada, la más vistosa y la que, en algunos casos, tiene acceso a un almacén cuya llave cuelga siempre del cinturón de su mujer (tamɣart) . El hermano mayor ɛzizi[13] ocupa una habitación de calidad semejante a la del padre, mientras que los hermanos menores uma (sing. trad. lit. “mi hermano” y pl. aytma, trad. lit. “los de la madre”) dormirán en las habitaciones consideradas de menor rango. Aunque los rifeños son musulmanes, no era, ni es común, el tener más de una esposa salvo para los linajes santos (ver Hart, 1976 y Gellner, 1969).

-

Los roles de género, la distribución interna de la casa y la habitación de visitas (axxam n inewjiwen)

La organización interna de la casa rifeña refleja la organización social y las creencias religiosas, así, los roles de género modelan el uso y distribución de los espacios domésticos. En el Rif las mujeres del grupo doméstico suelen desarrollar la mayor parte de sus actividades en las habitaciones que dan al patio central, como apunta Ursula Kingsmill Hart (1994), cuyas descripciones aún corresponden, en gran medida, a la vida actual de estas mujeres en las zonas rurales –como pude atestiguar a lo largo de mi trabajo de investigación en el Rif–.

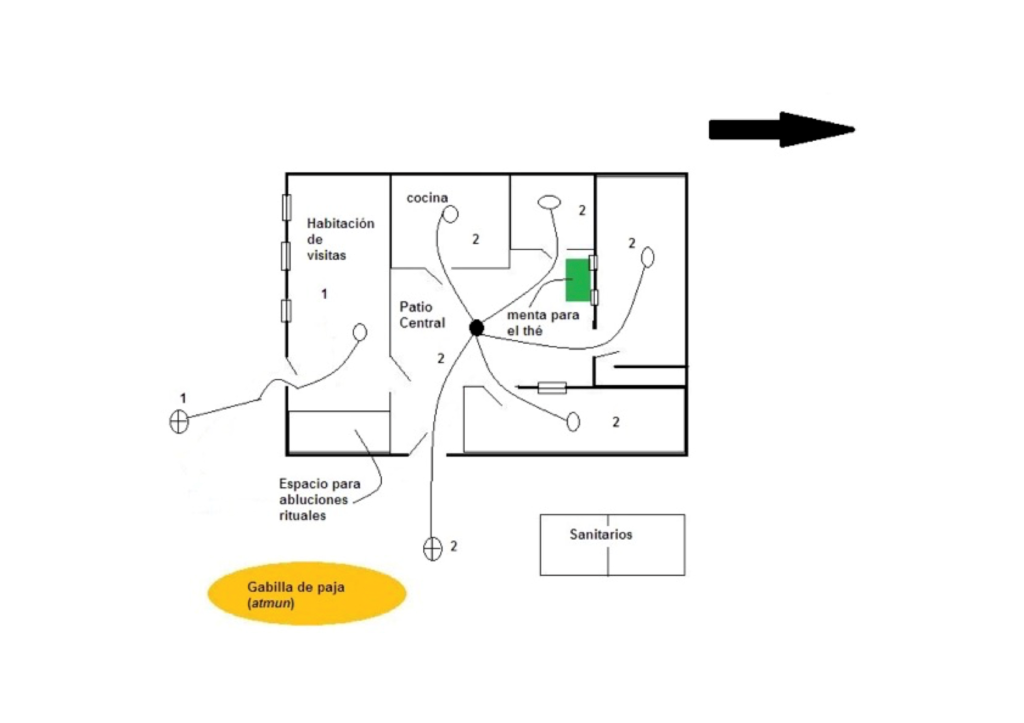

La casa rifeña posee áreas destinadas a actividades realizadas en mayor medida por las mujeres y otras por los hombres; generalmente las viviendas tienen una sola habitación destinada a la preparación de alimentos, 2 o 3 dormitorios y una habitación de visitas (axxam n inewjiwen), con una puerta independiente de aquella que permite el acceso al patio central (área destinada a la convivencia de las mujeres). Para el caso de las casas que sólo tienen un acceso, el cuarto de visitas tiene una puerta que permite aislar la habitación de manera que es imposible echar un ojo hacia el patio central; la finalidad de este diseño es mantener a las mujeres fuera de la vista de los varones que no pertenecen al linaje, no sólo por cuestiones religiosas, sino porque la mujer representa el honor del linaje que debe cuidar de ella.

Kingsmill Hart menciona que durante la elaboración del trabajo etnográfico de su esposo –el antropólogo David Montgomery Hart, cuya investigación duró alrededor de 17 años–, él nunca pudo ver a las mujeres de su informante principal. Esto ocurrió no porque las mujeres se encuentren encerradas, ya que ellas realizan un sinnúmero de actividades afuera de la vivienda, sino porque mantenerse alejado de ellas y no mirarlas, representa una actitud de respeto, de este modo, el antropólogo nunca tuvo acceso a las habitaciones interiores de la vivienda y al patio central; durante su estancia durmió y comió siempre en el cuarto de visitas, lo cual limitó su observación a la vida masculina; sería su esposa quién se encargaría de elaborar un registro detallado de la vida femenina.

Cuando Ursula K. H. llegó al Rif, vio unas mujeres afuera de la casa y preguntó a David M. H. si ellas formaban parte de la familia de Muhand, a lo que él respondió: “Me imagino que sí, aunque sólo las he visto de refilón porque nunca puedo mirar bien, serás tú quien los conozca”[14] (Kingsmill Hart, Op. Cit., pp. 11,12).

Este aspecto de la cultura rifeña ha quedado impreso en el diseño de la vivienda; en los casos en los cuales hay una sola entrada principal; la entrada a la habitación de visitas (casi exclusiva de los varones), o al patio central (que lleva a las demás habitaciones de la casa), se hace por turnos. Los hombres cruzan el pasillo cuando las mujeres no son visibles, y viceversa. De igual modo, la habitación de visitas no tiene ventanas que permitan mirar hacia el patio central y para evitar que los visitantes salgan a buscar agua para realizar el lavado ritual antes de la oración musulmana, al fondo hay un espacio de no más de 1 m. sin puerta, dividido con un muro, que tiene una coladera y agua disponible para estos lavados rituales (no es una letrina ni un sanitario, estos regularmente se ubican en la parte externa de las viviendas y antes simplemente se usaban las nopales que rodean la casa) (ver figura 8 y 9).

Sin embargo, es posible que no siempre se haya tenido la misma actitud respecto a la privacidad femenina, ya que en la descripción de Blanco Izaga, el espacio para las visitas en la vivienda de una sola habitación, era improvisado:

La habitación rifeña es un escenario que sufre variadas transformaciones, y luce espléndidos decorados […] durante todo el día, como en cuarteles y principalmente en barcos, todos los utensilios de uso corriente, mesas, lechos etc., están recogidos, empotrados o suspendidos y, al igual que en los escenarios, hay un decorado para cada acto, permaneciendo vacía en los intermedios. Si alguien llega de visita, rápidamente se cuelgan los vistosos haitis, mientras pesadas alfombras o mantas de vivas tonalidades, como los almohadones y servicios de té, o velas, transforman en un rinconcito íntimo, acogedor y vistoso el lugar frío y vacío de antes, cosa que sólo aquí y en los cuentos de hadas ocurre (Blanco Izaga, Op.Cit., pp. 140-141).

En este orden de ideas, considero altamente probable que la existencia de una habitación exclusiva para las visitas sea una innovación de mediados del siglo XX, no sólo por esta mención de Blanco Izaga, sino porque algunas unidades habitaciones en contexto arqueológico no muestran esta necesidad de separar alguna de las habitaciones del resto de la casa (ver figura 10).

-

Conclusiones

La casa Rifeña, al igual, por ejemplo, que la vivienda Kabila (Argelia) (ver Bourdieu, 2007, pp. 419-437), son expresiones materiales de la visión del mundo de los imazighen de África del Norte; variantes estructurales de un mismo sistema de prácticas y creencias en el que, aunque el diseño arquitectónico puede no ser idéntico (ver Bourdieu, Op. Cit., p. 421), es posible interpretar el interior de la casa como un espacio de expresión del habitus[15], es decir, la manifestación arquitectónica de las relaciones sociales y los roles de género.

El diseño de las viviendas forma parte de un sistema simbólico de oposiciones en donde el interior de la casa representa al mundo femenino en oposición con el mundo masculino, vinculado con el exterior y, para el caso rifeño, la habitación de visitas puede ser vista como una extensión del mundo masculino y la manera en que el prestigio social y la hospitalidad se materializan.

Aunque la distinción de los roles de género, la cohesión y la jerarquía por edades al interior del grupo doméstico son elementos culturales que han sufrido transformaciones a lo largo del tiempo, son prácticas recurrentes que tienen un impacto profundo en el diseño y funcionalidad del habitáculo. Las actividades que se realizan al interior de las viviendas, generalmente, son actividades femeninas, mientras que las actividades productivas que tradicionalmente corresponde realizar al hombre, se realizan afuera de la casa. Lo mismo ocurre con la vida social, los hombres se relacionan entre ellos en el campo, afuera de las mezquitas, a lo largo de los canales para irrigar las tierras, en los caminos, etc. Mientras que las mujeres socializan al interior de sus casas; se sirve el té a las visitas femeninas en el patio central mientras que los varones son relegados a la habitación de visitas o a algún espacio propicio en la parte de afuera, pero jamás al interior de las viviendas.

De igual modo, las actividades femeninas vinculadas al mantenimiento de la vivienda son aquellas que tienen relación con los interiores, ellas son las encargadas de rehabilitar los aplanados y los colores, mientras que los hombres reemplazan las vigas, dan mantenimiento a elementos relativos a la estructura y al exterior. Así, actividades masculinas y femeninas se complementan dando paso a la pervivencia del sistema social y sus aspectos simbólicos en una escala temporal que identificamos como de larga duración. De este modo, en las casas modernas de los centros urbanos, podemos identificar los mismos elementos distintivos de la casa rifeña; la habitación de visitas y los espacios más privados destinados a la vida social femenina.

Para finalizar, cabe mencionar que la habitación de visitas tiene otros elementos de tipo religioso que no han sido parte del análisis aquí presentado por ser un tema muy amplio, lo mismo que otros detalles de la casa rifeña que son de gran interés. Algunos de ellos dan cuenta de la arquitectura defensiva que hacía de la vivienda vernácula una fortificación ubicada en lugares estratégicos; una muestra clara de hostilidad entre vecinos.

Hasta finales y principios del siglo XX, la vivienda rifeña tenía anchos muros y ventanas diseñadas para el tamaño del fusil –entre otros aspectos que han sido analizados parcialmente en otra parte– (ver Ramírez, 2011 y Ramírez & Blancas, 2019). De igual modo, con el fin de no extender demasiado este texto, no se mencionan otros trabajos etnográficos que proporcionan detalles de los roles de género y el uso del espacio en la vivienda a través de las descripciones de los rituales de bodas en el Rif, como es el caso de los textos escritos por Roger Joseph & Terri Brint Joseph (1987) y Raymond Jamous (1981).

-

Agradecimientos

Este trabajo no hubiera sido posible sin el apoyo institucional brindado en distintos momentos por las autoridades del Reino de Marruecos, la Universidad Mohammed Primero (Université Mohammed Premier) de la ciudad de Oujda, Marruecos, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto de Investigaciones Antropológicas (IIA) de la UNAM, el Laboratorio de Paleoetnobotánica y Paleoambiente (LPP) del IIA, UNAM, el Laboratorio Universitario de Radiocarbono (LUR) del Instituto de Geología de la UNAM, la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) de la Ciudad de México y sin el apoyo de los rifeños que me permitieron entrar a sus casas y a sus vidas brindándome su amistad; en especial agradezco a la familia Karkar por su cálida hospitalidad. De igual modo, extiendo mis agradecimientos a la M. en C. Galia González Hernández y a la Dra. Laura E. Beramendi Orosco por sus valiosos comentarios y por elaborar el análisis por C14 de la muestra de olotes del sitio de “Taddart n Sidi Ari”, de igual modo a los Dres. Hassan Aouraghe, a la Walburga Wiesheu, Annick Daneels, Linda Manzanilla, Emily Seitz McClung Heumman, a la Mtra. Diana Martínez Yrizar, a la Dra. Laura Rodríguez Cano, al Dr. Luis Fernando Guerrero Baca y a Ouajd Karkar por la asesoría brindada en diferentes periodos. Es importante mencionar que esta investigación fue posible gracias al financiamiento recibido en diferentes momentos por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) a través del Programa de Becas Nacionales y el Programa de Becas Posdoctorales al Extranjero, así como de la Universidad Nacional Autónoma de México a través de su Programa de Becas Posdoctorales.

-

Referencias

Blanco Izaga, E. (2010). La vivienda rifeña. Consejería de Cultura (Trabajo original publicado en 1930).

Binford, R. L. (1998). En busca del pasado. Crítica.

Blanton, R. E. (1994). Houses and Household: A comparative Study. Plenum Press.

Boone, J., Myers, L. E. J. & Redman, Ch. (1990). Archaeological and Historical Approaches to Complex Societies: The Islamic State of Medieval Morocco. American Anthropologist, New Series, 92(3), Septiembre, pp. 630-646.

Bourdieu, P. (2007). El Sentido Práctico (Traducción de: Le sens Pratique). Siglo XXI.

Gellner, E. (1969). Saints of the Atlas. Weidenfeld & Nicolson.

Geertz, C. (1997). La interpretación de las culturas. Gedisa.

Goody, J. (Ed.). (1958/1971). The Developmental Cycle in Domestic Groups. Cambridge Univeristy Press.

Hammouti, A. (1992). La familia Rifeña y el espacio [traducción española de un extracto de la tesis presentada en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad de Fez, en el Departamento de Sociología Urbana, intitulada: Las transformaciones urbanas en el Rif Orienial: Nador como modelo, redactada en árabe]. El autor.

Hart, M. D. (1976). The Aith Waryaghar of the Moroccan Rif, an Ethnography and History. Viking Fund Publications in Anthropology.

Hilal, S. & Vignet, Z., J. (2017) L’Architecture vernaculaire rifaine. Un inventaire et des propositions, en Hespéris-Tamuda (52) 3, 277-300.

Hodder, I. (1994). Interpretación en Arqueología. Crítica.

Jamous, R. (1981). Honneur et Baraka, les Structures sociales Traditionelles dand le Rif. Editions de la maison des Sciences de l´Homme. Publicación electrónica disponible en: https://books.openedition.org/editionsmsh/15250?lang=es

Joseph, R. & Joseph, T. B. (1987). The Rose and The Thorn, Semiotic Structures in Morocco. The University of Arizona Press.

Kingsmill Hart, U. (1994). Behind the Courtyard Door, the daily life of tribeswomen in Northern Morocco. The Ipswich Press.

De Madariaga, M. R. (2010). El Rif y el poder central: Una perspectiva histórica. Revista De Estudios Internacionales Mediterráneos, (9). Recuperado a partir de https://revistas.uam.es/reim/article/view/829

Martínez Enamorado, V., & Vignet-Zunz, J./J. (2019). Sur les significations historiques du vocable Rîf et sa relation avec les toponymes Jabâla et Ghumâra : une proposition d’interprétation. Bulletin d´Archéologie Marocaine 24. pp.197-214.

Ramírez Rodríguez, F. T. A. U. (2008). Estudio Etnoarqueológico sobre “Conjuntos Domésticos” En El Rif Central Marroquí [Tesis para optar por el grado de Maestra en Estudios Arqueológicos]. Escuela Nacional de Antropología e Historia.

____________________________ (2013). Los “Santos” (Imrabḍen) y el paisaje cultural entre los Ayt Ali u Aissa (Ayt Ʃli u Ʃissa) del Rif Central Marroquí. Una perspectiva etnoarqueológica [Tesis para optar por el grado de Doctora en Estudios Arqueológicos]. Escuela Nacional de Antropología e Historia.

____________________________ (2011). Utilidad de datos etnográficos para la interpretación de patrones de asentamiento en grupos montañeses de Marruecos. En W. Wiesheu y P. Fournier (Eds.) Perspectivas de la Investigación Arqueológica, Volume IV (pp. 33-64). Instituto de Antropología e Historia-Escuela Nacional de Antropología e Historia.

Ramírez Rodríguez F. T. A. U. y Blancas, Jorge (2019). “Dcar acemerar”(pueblo blanco), noreste marroquí (Rif). Organización sociopolítica en arqueología: una revisión histórica y etnoarqueológica e interpretación a partir de la percepción remota”. Claroscuro, Revista del Centro de Estudios sobre Diversidad Cultural, 1(18). Facultad de Humanidades y Artes Universidad Nacional de Rosario.

Redman, C. (1983). Comparative Urbanism in the Islamic Far West (pp. 355, 377). World Archaeology.

-

Notas

[1] La letra “ɣ” es equivalente a un sonido muy parecido a la “r” francesa que también se representa con “gh”.

[2] Amaziges, en español, también conocidos como bereberes en fuentes históricas y etnográficas.

[3] Estos grupos sociales fueron denominados como kábilas o tribus en textos entográficos e históricos.

[4] De acuerdo con Blanco Izaga, la piedra que se utilizaba en la construcción era pizarra por ser un material fácil de cortar, conforme a la necesidad del momento (cfr. Blanco Izaga, 1930/2010, p. 137).

[5] Interventor militar del Protectorado Español con una extraordinaria sensibilidad artística y antropológica, que elaboró una descripción de la vivienda rifeña de principios del siglo XX, una obra de gran valor para los estudios de la vivienda vernácula en la región del norte de África en general.

[6] La traducción es mía.

[7] En tal sentido, no ha habido muchas innovaciones, como lo muestran los registros del Coronel Blanco Izaga, quien registra casas de dos niveles (cfr. Blanco Izaga, 1930/2010, p. 148).

[8] Según mi opinión, si bien el tamaño de la casa responde a una condición económica, también se van aumentando habitaciones a lo largo del tiempo, siguiendo el ritmo de crecimiento de la familia (ciclo de desarrollo doméstico), como se describe en la sección correspondiente.

[9] Al acompañar en su trabajo de campo a David M. Hart en la década de 1960 y principios de 1970, se convirtió ella misma en etnógrafa, elaborando una extraordinaria descripción de la vida de las mujeres rifeñas, que plasmó en la obra intitulada Behind the Courtyard Door. The Daily Life of Tribeswomen in Northern Morocco (1994).

[10] La traducción del inglés es mía.

[11] Además, cada grupo doméstico en el Rif podía tener varias viviendas localizadas en diferentes lugares, por ejemplo, las familias con mayores recursos tenían una vivienda en un pueblo nucleado, y otras casas en las zonas rurales que utilizaban en diferentes momentos del año, en que el grupo doméstico tenía que trasladarse para la recolección de la cosecha de cebada (en zonas altas), de aceitunas o frutales en las terrazas irrigadas.

[12] Esta palabra en tarifit proviene del verbo mɣar que significa crecer, por tanto, amɣar significa el mayor, y es un término que también se usaba para designar a los jefes tribales.

[13] Este término se utiliza para designar tanto al tío paterno como al hermano mayor. La letra “ɛ” corresponde al sonido fricativo faríngeo“ain” (ɛyn) en árabe.

[14] La traducción es mía.

[15] El habitus puede ser entendido como: “los principios generadores y organizadores de prácticas y de representaciones que pueden ser objetivamente adaptadas a su meta sin suponer el propósito consciente de ciertos fines […] sin ser para nada el producto de la obediencia a determinadas reglas, y, por todo ello, colectivamente orquestadas sin ser el producto de la acción organizadora de un director de orquesta” (Bourdieu, Op. Cit. p. 86).