Earth prehispanic architecture: conservation of the Huacas de Moche, Peru.

Ricardo Morales Gamarra

Director, Proyecto Huacas de Moche. Asociado: ICOMOS y Pro Terra. Profesor: pregrado y posgrado Universidad Nacional de Trujillo y posgrado Universidad Pablo de Olavide, Sevilla. Orcid.org/0000-0002-2209-0866. Renacytec (Concytec), Perú: Grupo Carlos Monge, Nivel IV. Becario UNESCO: Cusco, Madrid, Bruselas (IRPA) y Roma (ICCROM). Restaurador: Universidad Alcalá de Henares, España); maestría y doctorado: Ciencias Ambientales (Universidad Nacional de Trujillo). Consultor Unesco, World Monuments Fund y otros: Chan Chan, Garagay, Chavín, Kuélap, Pinchudos, Pañamarca (Perú); Tierra Adentro (Colombia), Potosí y Carabuco (Bolivia), Pumapungo (Ecuador), Guayabo (Costa Rica), Angualasto y Graneros del Inca (Argentina). Premio Internacional Reina Sofía: Conservación del Patrimonio (2005). Email: rimoga07@yahoo.com.es

Recibido: 07 de noviembre de 2019 | Aceptado: 30 de junio de 2020 | Disponible en línea: 01 de agosto de 2020.

© Ricardo Morales Gamarra 2020. Este artículo es una publicación de acceso abierto.

CC BY-NC-ND

Resumen

El documento expone los resultados de una evaluación físico-química del patio ceremonial “Serpientes Entrelazadas”, ubicado en la plataforma Uhle de Huaca de la Luna, valle Moche, en la costa norte de Perú. Este templo es un edificio de adobes, conformado por plataformas superpuestas, que aún conserva unos diez mil metros cuadrados de murales polícromos, asociados a su función litúrgica. El principal objetivo de este trabajo, es determinar en el laboratorio la composicion física y química del material arcilloso, usado como argamasa para la fábrica de adobes, construcción de muros, modelar relieves y enlucir paramentos, pisos y cubiertas. Para ello, se propone caracterizar la patología en función al problema y a la naturaleza de los materiales, en base a exámenes transversales y estandarizados que demuestren la mecánica de la pérdida de masa, por un fuerte impacto ambiental sobre estructuras frágiles, fatigadas y vulnerables. Con estos resultados se pretende reorientar el enfoque de la metodología y las técnicas de análisis, reorganizar la base de datos e indicadores de anteriores temporadas de trabajo, mejorando los protocolos de registro y documentación, refuerzo estructural, consolidación de las superficies arquitectónicas, monitoreo y diagnóstico de las superficies intervenidas, procesos que serán replicables en todo el monumento y en otros sitios similares de la costa norperuana.

Palabras clave: caracterizar, comportamiento físico, pérdida de masa.

Abstract

The document presents the results of a physical-chemical evaluation of the ceremonial courtyard “Serpientes Entrelazadas”, located on the Uhle platform in Huaca de la Luna, Moche Valley, at the north coast of Peru. This temple is an adobe building made up of overlapping platforms, which still preserves at least ten thousand square meters of polychrome murals, associated to its liturgical function. The main objective of this work is to determine in the laboratory the physical and chemical composition of the clay material, used as mortar for the adobe factory, wall construction, modeling reliefs and plastering walls, floors and roofs. Therefore, it is proposed to characterize the pathology based on the problem and material`s nature, based on cross-sectional and standardized examinations that demonstrate the mechanics of mass loss due to a strong environmental impact on fragile, fatigued and vulnerable structures. With these results, the aim is to reorient the focus of the analysis methodology and techniques, reorganize the database and indicators of previous work since 1991, due to improve the registration and documentation protocols, structural reinforcement, consolidation of architectural surfaces, monitoring and diagnosis of the intervened surfaces, processes that will be replicable throughout the monument and other similar sites on the north-Peruvian coast.

Keywords: characterize materials, physical-mechanical action, loss of mass.

Introducción

La sociedad Moche (s. I-VIII d. C.), se extendió a lo largo de la semi desértica costa norte de Perú. El complejo urbano ceremonial Huacas de Moche, capital de este Estado pre Inca, se emplaza entre el río Moche y cerro Blanco, con una extensión de 112 has, a 36 msnm y 6,4 km del litoral (Morales, 2008). Por su condición geomorfológica, fondo de valle es una zona de vida desierto desecado sub Tropical (dd-sT), según la clasificación de Holdridge (1967). Este complejo está conformado por las huacas o templos del Sol, de la Luna, de las Estrellas y Cerro Blanco, este último ubicado en la cima de esta montaña sagrada de 380 m de altura. Entre las dos primeras se desarrolla una traza urbana ortogonal abierta, sin murallas de cierre (Figura. 01). El material de construcción predominante es el adobe paralelepípedo, fabricado con gaveras de cañas en un inicio y luego de tablas (Tufinio, 2003).

Huaca de la Luna se ubica sobre el flanco oeste de cerro Blanco, con un eje longitudinal sur-norte, y cubriendo un área de 28,000 m2. Aún conserva unos 10,000 m2 de superficies arquitectónicas con pinturas murales, altorrelieves y enlucidos monócromos (Uceda, 2015). Su estratégica ubicación como punto de control del valle, la expone a los impactos directos de los vientos Alisios, intensos y abrasivos, cuya potencia le permite remover, levantar y acarrear la arena salina procedente del cercano litoral, generando una permanente y acelerada corrasión de las deleznables supeficies de tierra (Morales, 2011). Desde su abandono, el complejo estuvo expuesto a un permanente deterioro ambiental y antrópico desde la época virreinal, republicana y aún contemporánea (Figura. 02 y 03).

Con el inicio del proyecto arqueo-conservador se generó una interrogante, ¿Cómo estabilizar las estructuras y murales de tierra policromada, más aún cuando estas iconografías descoloridas se encontraban fracturadas y separadas de su inestable muro-soporte? Las experiencias de campo realizadas en Chan Chan (Trujillo), y Garagay (Lima), entre otros sitios intervenidos en las decadas de los 70 y 80, fueron la base de una propuesta teórica preliminar a nivel de conservación preventiva en su mínima intervención.

En este proceso, un detalle gravitante y pionero fue el trabajo paralelo del arqueólogo y conservador en la excavación, pues el registro y la documentación del contexto, siendo de común interés para ambos profesionales, fue el punto clave para las posteriores actividades de interpretación, evaluación, diagnóstico, monitoreo y mantenimiento.

Por otro lado, paralela a esta conservación de emergencia, se desarrolló el análisis parcial de los materiales constructivos y pictóricos y de salinidad, de acuerdo a cómo avanzaba el programa de arqueología y a la disponibilidad presupuestal para adquirir instrumentos o equipos, contratar los servicios de especialistas y capacitar al conservador de planta. Progresivamente, se integraron consultorías en ingeniería estructural, mecánica de suelos y materiales, medio ambiente, física, química, biólogía, geólogía y meteorología, entre otras, conformándose un conjunto de resultados de anteriores temporadas.

Es así como el registro inicial de los murales se realizaba en base a fotografías, diapositivas y los tradicionales dibujos con cuadrículas y papel milimitrado; actualmente se ha realizado un levantamiento general del templo y se documentan los murales con un escáner láser Leica RTC360. El código Munsell usado para identificar y establecer la tonalidad de adobes y colores de los murales, se ha reemplazado por el Colorímetro Minolta CR 400, entre otras sustanciales innovaciones, como la instalación de una estación meteorológica digital e inalámbrica.

A pesar de estos avances, la data que se ha obtenido no tiene una base homogénea y los resultados están dispersos por especialidades, no responden a una línea programática de estudio integral e integrado, entonces, ¿Cómo generar nuevas condiciones y alternativas de estudio, que definan una línea de investigación científica abierta para reordenar y sistematizar los resultados de anteriores temporadas y las actuales con base a un nuevo orden metodológico, en la conservación de Huaca de la Luna, valle Moche, Perú?

En esta línea de revisión y reflexión epistemológica, se reconoce que la determinación de las características y el comportamiento físico-mecánico y químico de los materiales de construcción de tierra, es el inicio correcto de un proceso metodológico riguroso y ordenado, a fin de establecer un diagnóstico preliminar y esencial en función a la naturaleza de los materiales y su patología, sobre lo cual se debe ampliar progresivamente un estudio interdisciplinario y transversal de la arquitectura y su entorno.

Un objetivo clave, busca determinar en el laboratorio la composicion física y química del material arcilloso usado como argamasa en la fábrica de adobes y en su asiento para construir un muro, elaborar los relieves y cubrir los paramentos, pisos y cubiertas.

Un segundo objetivo trata de identificar las diversas características de los adobes por su color, improntas de fábrica, tipos y porcentajes de materiales (limo, arcilla, arena y otros), que permitan reconocer las etapas constructivas del edificio en el tiempo y el espacio.

Método y técnicas

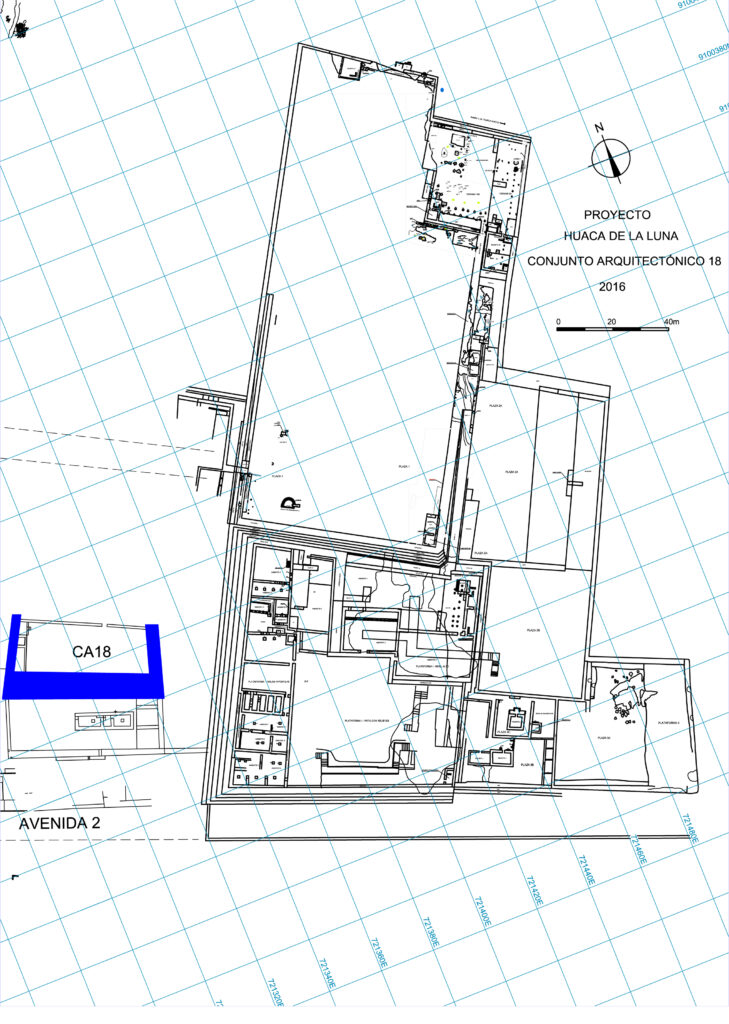

El sector de estudio, en adelante constituido como un laboratorio de campo, se denomina conjunto arquitectónico 18 (CA 18) y se ubica en la plataforma Uhle, entre Huaca de la Luna y el núcleo urbano (Figura 04). Se trata de aprovechar este patio ceremonial en proceso de excavación y conservación preventiva con productos naturales, en el cual se han tomado como muestras doce adobes de los muros, fragmentos de relieves hallados entre los escombros y seis muestras de morteros de diferentes sectores del patio. Todas ellas registradas y codificadas de acuerdo a la nomenclatura de las unidades de excavación, con sus respectivas coordenadas, tal como se observa en los planos de planta y elevaciones (Tabla 01). Las muestras fueron extraídas y manipuladas en campo y laboratorio de acuerdo a las normas de la Sociedad América de Pruebas de Materiales: ASTM D420, ASTM C 702 y ASTM D 4220. Se conserva parte de este material como testigo para alguna probable revisión y contraste de resultados.

Las actividades se iniciaron en 2017 con la excavación y liberación de las estructuras, lo que permitió el registro de la arquitectura, identificándose la técnica constructiva y los factores del deterioro que ponen en riesgo la estabilidad del muro, relieves y policromía (Figuras 05 y 06). Por ello, se ejecutaron actividades preventivas inmediatas para estabilizar los elementos o fragmentos, como cubiertas, cortavientos y calzaduras provisionales e inyecciones de agua-alcohol (Vergara, 2018).

Tal como se ha explicado, la relevancia de esta investigación se define como un corte en el proceso metodológico para, a partir de esta pauta, definir el nuevo enfoque y secuencia de los estudios, que comience por la caracterización físico-mecánica y química de los materiales de construcción, por ser el soporte material de las frágiles iconografías policromadas. Ello indica que la segunda etapa del estudio se orientará a a la evaluación de la estabilidad de los muros y la identificación de los materiales pictóricos, el aglutinante y los pigmentos. Paralelamente, el monitoreo de las condiciones meteorológicas a nivel macro, micro y mini clima. Es decir, se trata de desarrollar un arquetipo experimental que resuma o integre las conclusiones obtenidas en otros sectores, desde el inicio del Proyecto hasta el presente, concertando la participación de otros especialistas en lo que será a corto plazo el Centro de Investigación de Arquitectura Prehispánica de Tierra.

En esta determinación de componentes se trata de identificar la concentración de cloruros en una muestra, por ser uno de los materiales de mayor impacto por su carácter higroscópico. Puede determinarse usando cualquiera de los métodos: Mohr, Volhard o Fajans. El método de Mohr se basa en la reacción de precipitación entre el cloro del NaCl y la plata de la solución valorada de AgNO3, para formar un precipitado de AgCl muy poco soluble. En el caso de sulfatos (método de espectrofotometría), el ion sulfato es precipitado en un medio ácido (HCl), con cloruro de bario (BaCl2), en forma de cristales de BaSO4.

La determinación de pH (método potenciométrico) es la forma de medición del grado de alcalinidad o acidez del suelo. Factor muy importante para los posteriores trabajos de consolidación.

La determinación de la humedad (método por sequedad), es de suma importancia debido a que en el suelo el contenido de humedad puede variar ampliamente en función al tiempo y tipo de arcilla, pues el peso seco es constante a través del tiempo. Por asociación se identificó la salinidad de suelos (por evaporación de un extracto de suelo). Se llama suelo salino a un suelo con exceso de sales solubles, la sal dominante en general es el cloruro de sodio (NaCl).

La determinación de la conductividad eléctrica (CE) mide la capacidad del suelo para conducir corriente eléctrica, al aprovechar la propiedad de las sales en la conducción de ésta; por lo tanto, la CE mide la concentración de sales solubles presentes en la solución del suelo.

En el aspecto físico, el análisis granulométrico de suelos por tamizado se realizó bajo la consideración de la norma ASTM D 422, a fin de determinar las propiedades que caracterizan las proporciones y la distribución del tamaño de las partículas, que constituyen un lote de sólidos dispersos. Se utilizó un tamiz de serie ASTM E–11, de 203 mm (8 pulgadas) de diámetro, balanza digital, cronómetro, brocha, tamizador portátil de capacidad para 7 tamices, bolsas de cierre hermético y muestra de suelos.

En el aspecto físico, el análisis granulométrico de suelos por tamizado se realizó bajo la consideración de la norma ASTM D 422, a fin de determinar las propiedades que caracterizan las proporciones y la distribución del tamaño de las partículas, que constituyen un lote de sólidos dispersos. Se utilizó un tamiz de serie ASTM E–11, de 203 mm (8 pulgadas) de diámetro, balanza digital, cronómetro, brocha, tamizador portátil de capacidad para 7 tamices, bolsas de cierre hermético y muestra de suelos.

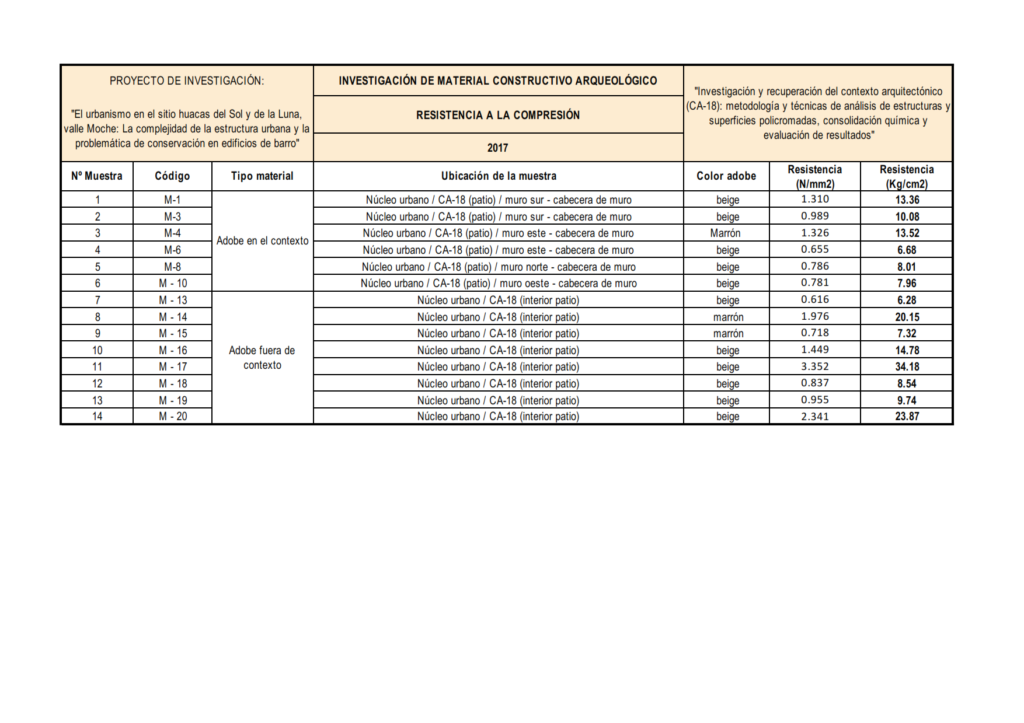

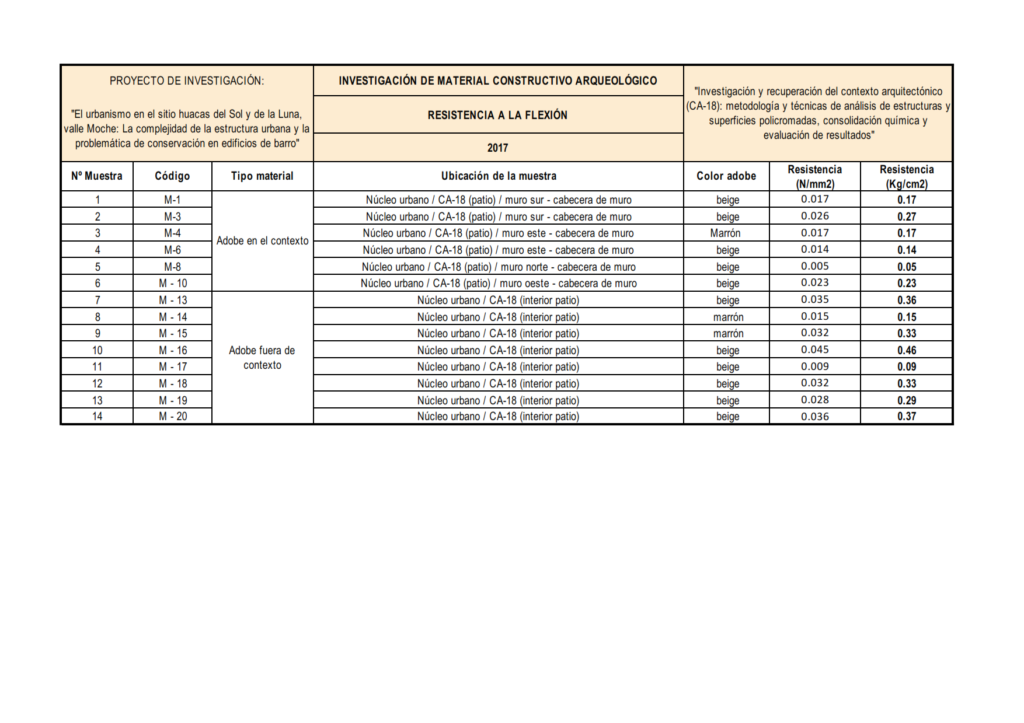

Por otro lado, la resistencia mecánica a la compresión se definió con la norma NTP E0.80 para determinar el módulo de compresión en kg/cm2 de los adobes; mientras que la resistencia mecánica a la flexión se adecuó a la norma ASTM C293 y se precisó la ruptura del bloque en kg/cm2.

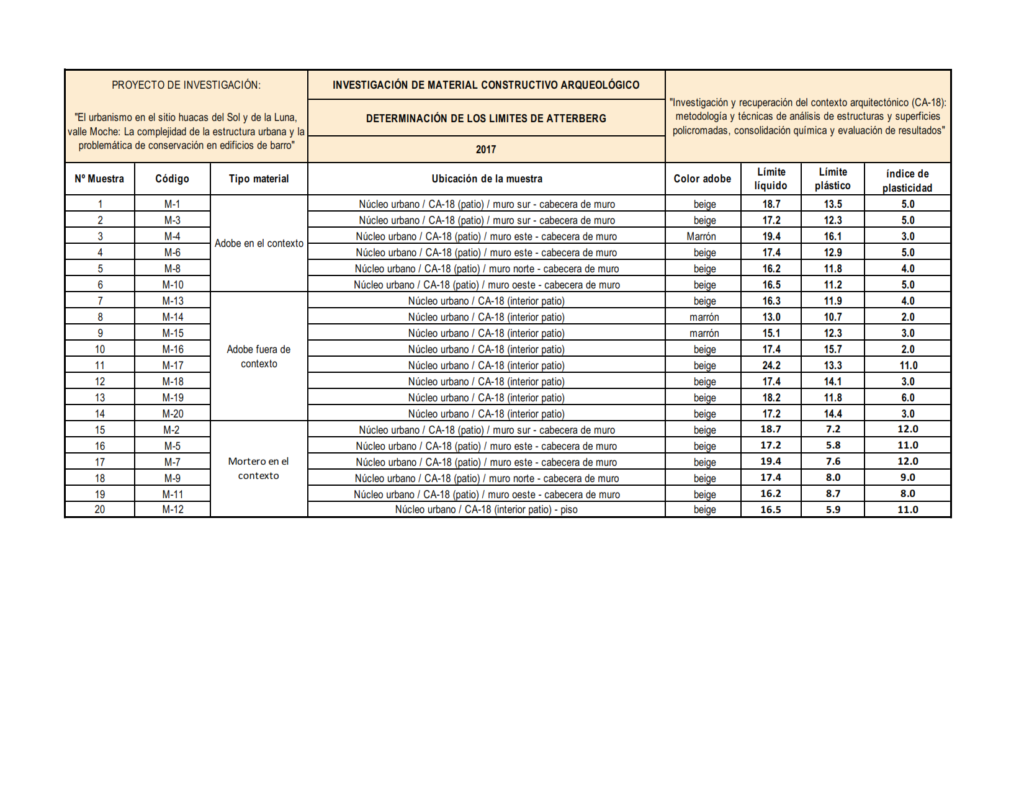

Finalmente, la prueba de los límites de Atterberg se realizó teniendo en consideración las normas ASTM D 4318, AASHTO T 89 y AASHTO T 90. Este examen se basa en el concepto de que los suelos finos, pueden encontrarse en diferentes estados, dependiendo de su propia naturaleza y la cantidad de agua que contengan.

Resultados: Estudios Químicos Estudios Físico-mecánicos

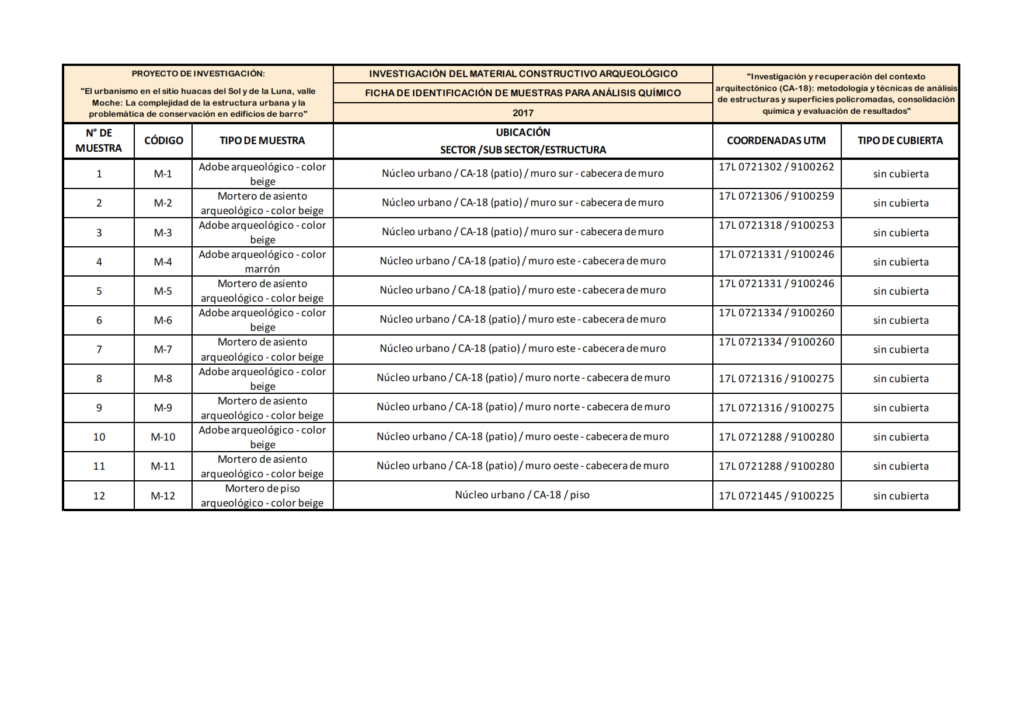

Tabla 01. Clasificación de muestras y su ubicación en el contexto arquitectónico.

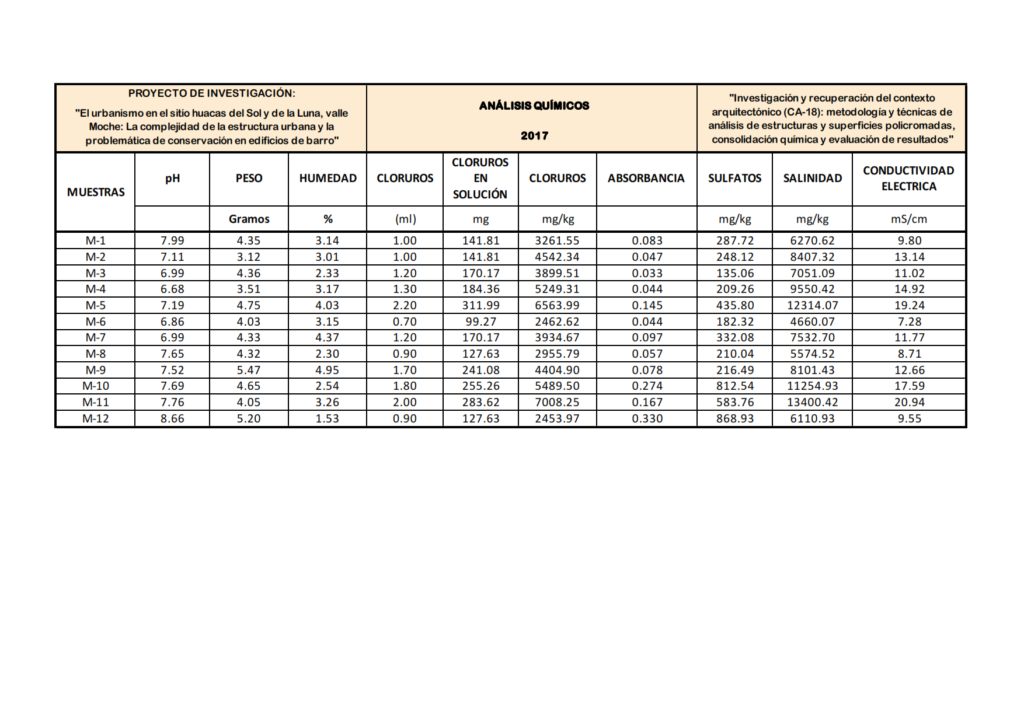

Tabla 02. Estudio Químico de las muestras.

Físico-mecánicos

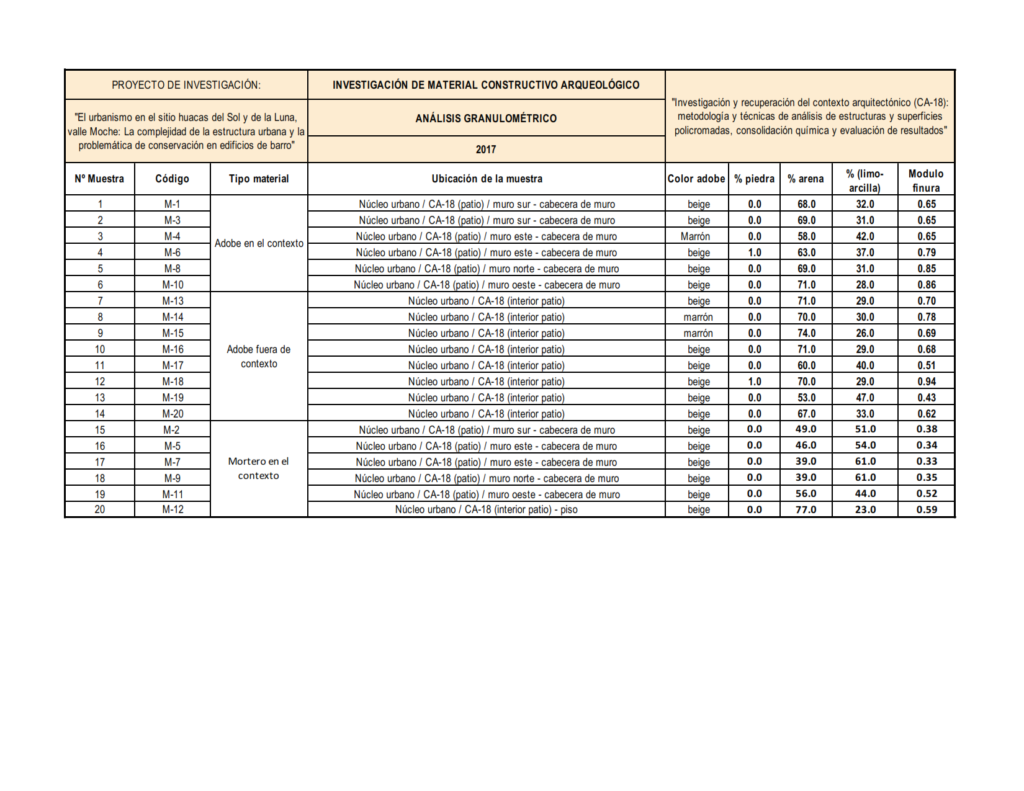

Tabla 03. Análisis granulométrico

Tabla 04. Examen de resistencia a la compresión.

Tabla 05. Examen de resistencia a la flexión.

Tabla 06. Determinación de límites de Atterberg.

Discusión

La caracterización química de los materiales define, en primer término, cómo los cloruros pueden afectar los bloques y enlucidos por la elevada concentración de sales solubles y/o sodio intercambiable; las sales que mayormente encontramos en suelos salinos son el cloruro sódico (NaCl) y el cloruro magnésico (MgCl2). Observándose que, en las muestras analizadas, están en promedio de 4353.20 mg/Kg; y comparando con la tabla de la parte inferior su grado de alteración es muy severo, generando una rápida migración y eflorescencias de sales. En este comportamiento la humedad relativa es otro factor determinante (Tabla 02).

Por otro lado, los sulfatos como compuestos químicos están presentes en una gran variedad de concentraciones en el suelo. Las formaciones más comunes son sulfatos de sodio, potasio, magnesio y calcio. Las consecuencias del impacto de sulfatos no solo producen degradación por expansión y fisuración, también se aprecia una sensible reducción en la resistencia mecánica, observándose que las muestras están en un rango de leve y moderado. Los sulfatos se presentan en menores cantidades entre 135 y 868 mg/kg.

La salinidad, que es una causa directa de las eflorescencias salinas a través del sistema capilar de los matriales porosos y donde se produce una evaporación relativamente rápida. El proceso de cristalización de sales en el interior de un material poroso, debido a la evaporación de disoluciones acuosas, supone el crecimiento de cristales en el interior de los poros, lo cual genera presiones sobre las paredes de los mismos, que dan lugar a la fracturación y pérdida de cohesión.

En la Conductividad Eléctrica, el valor será más alto cuanto más fácil se mueve la corriente a través del material. Esto significa que, a mayor CE, mayor será la concentración de sales. Se observa que las muestras están en el rango de fuertemente salinos (M01, MO2, M03, M04, M07, M08, M09 y M12) y extremadamente salinos (M05, M010 y M011) según la clasificacion de suelos salinos.

De las muestras analizadas, se encontró que el pH de las doce muestras tiene un promedio de 7,42, considerándose un rango de pH neutro; mientras la muestra M4 registra el menor pH (6,68), siendo de mayor concentración la M12 (8,86), valor moderadamente básico. Con respecto a la humedad, se aprecia que sus valores son normales (entre 1,53% y 4,95%), con respecto a los adobes y morteros.

Respecto a los estudios físico-mecánicos, las dimensiones de los adobes en contexto o en muro, muestran una distribución uniforme entre sus lados, con medidas en forma descendente entre el largo, ancho y altura, con dimensiones promedio de 19.8, 12 y 8.2 cm, respectivamente. Así mismo la mayor parte de las muestras de adobe ubicadas entre los escombros en el interior del patio ceremonial (fuera de contexto), presentan similares características con pequeñas variaciones en sus medidas. El análisis granulométrico indica una composición uniforme entre arenas y limo-arcillas.

La mayoría de los adobes extraídos de los muros, y otros encontrados en los escombros por colapso pos abandono del sitio, presentan un promedio de 2:1 entre arenas y limo-arcillas; únicamente el adobe de la muestra M19, tiene una proporción de 1:1 entre arena y limo-arcillas (es una versión atípica y probablemente de otro sector). Mientras que los morteros arqueológicos de asiento muestran una proporción promedio entre 1:1 de arena y limo-arcilla, y solamente la muestra de mortero de piso presenta un 77% de arena en su composición granulométrica. Estos resultados serán tabulados y contrastados con los obtenidos en otros sectores y niveles de anteriores temporadas. (Tabla 03).

La resistencia mecánica a la compresión (Tabla 04), presenta resultados entre 6,68 y 13,52 kg/cm2 para los adobes en muro y 6,28 y 34,18 kg/cm2 para los adobes entre los escombros. Los adobes del muro sur y este tienen una mayor resistencia (sobre los 10 kg/cm2), mientras que los adobes de los muros norte y oeste, ofrecen una menor resistencia (por debajo de los 10 kg/cm2). Los adobes fuera de contexto, es decir, aquellos removidos por abandono, y que se ubican como parte de los montículos dentro del patio, tienen una resistencia sobre los 20 kg/cm2 (muestras M14, M17 y M20). Ello evidenciaría dos grupos de operarios en la construcción de este sector ceremonial.

Por otro lado, en el examen sobre la resistencia mecánica a la flexión (Tabla 05), se definen datos entre los 0,05 y 0,27 para los adobes en contexto, siendo el adobe de la muestra M8 el que presenta el resultado menos favorable, mientras que entre las muestras fuera de contexto, los resultados van entre 0.09 y 0.46 kg/cm2.

Respecto al límite líquido de las muestras, se aprecia una variación entre 13 y 24 %, siendo la muestra M17, correspondiente a un adobe fuera de contexto, la que presenta un LL de 24,2%. El índice plástico también es regular para los adobes arqueológicos entre 10,7 y 15,7; mientras que para los morteros de asiento el límite plástico disminuye entre un 5,8 y 8,7 %. El índice de plasticidad (IP) arroja un resultado entre 3% y 5% para los adobes en contexto, lo que define un material ligeramente plástico, a diferencia de la muestra M4, que presenta el menor IP de 3% que corresponde a un material no plástico (Tabla 06).

Para los adobes fuera de contexto los resultados arrojan un IP entre 2 y 11%, correspondiendo solo las muestras M10 y M17 con 5 y 11% de IP a un material ligeramente plástico, el resto de las muestras corresponden a adobes no plásticos. Los morteros presentan un resultado mayor de índice de plasticidad determinado por su mayor contenido de arcillas; éstos oscilan entre 8% y 12% de IP, correspondiente a morteros ligeramente plásticos.

Conclusiones

Los morteros analizados tienen altas concentraciones de sales y son perjudiciales para las estructuras y superficies, por cuanto éstas se emplazan en el nivel más bajo del templo e implican la rápida eflorescencia salina, como el cloruro de sodio, cuando la napa freática asciende en los meses de verano por las lluvias estacionales. Esta destructiva migración de sales hacia el exterior, por la evaporación de la humedad contenida, está igualmente condicionada o relacionada con la humedad relativa y la temperatura.

Los adobes de color marrón son los más resistentes a la compresión respecto a los de color beige, mientras que en resistencia a la flexión mantienen un resultado similar. Esto debido a la diferencia en la composición granulométrica del material, que arroja un 58%-42% de arenas y limo-arcillas respectivamente para la muestra de adobe marrón, y un promedio de 68%-32% de arenas y limo-arcillas para los de color beige, es decir, los adobes de color marrón contienen un 10% más de material fino, que los de color beige.

En los ensayos de adobes del patio de las Serpientes Enroscadas (CA 18), los bloques de coloración más clara evidencian una mayor cantidad de arena en su composición, presentando menor resistencia mecánica, por ello son más propensos a fallar ante la presión generada por fuerzas verticales u horizontales que se ejerzan sobre las estructuras.

Todas las muestras, a excepción de la M-6, contienen cantidades de sales entre 5574.52 y 13400.4, es decir, están pasando el máximo permisible que es de 5000.0 miligramos por litro, según la Norma CE.010 Pavimentos Urbanos del Reglamento Nacional de Edificaciones. En este punto, hay varios factores a los que se le puede atribuir este problema, como es la exposición de las estructuras que absorben fácilmente la humedad, el acarreo eólico del sur y la ubicación en un nivel más bajo respecto al frontis norte.

A partir de esta experiencia, se desarrollará un nuevo orden metodológico en los estudios y una revisión total de lo ejecutado a la fecha, definiendo una plataforma de ciencia abierta orientada a la sostenibilidad del complejo arqueológico y su entorno.

Bibliografía

-Holdridge, L. (1967/1982). Life Zone Ecology. Tropical Science Center. (H. Jiménez Saa, trad.). San José, Costa Rica: IICA.

-Morales, R. (2008). Impacto de la Gestión Ambiental y Turístico Cultural en la Conservación de las Huacas de Moche, Valle de Moche [Tesis de Maestría]. Trujillo: Escuela de Postgrado, Departamento de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional de Trujillo.

-Morales, R. (2011). Factores meteorológicos, geofísicos y químicos que influyen en el proceso de erosión de la arquitectura prehispánica de tierra: caso huaca de la Luna, Trujillo, Perú. En Perspectivas Latinoamericanas, (8), pp. 51-83. Nagoya, Japón: Centro de Estudios Latinoamericanos, Universidad Nanzan.

-Morales, R. (2018). Conservación de arquitectura prehispánica de tierra policromada: deslindes teórico y metodológico y resultados, caso de estudio huacas de Moche, Perú. Avances recientes de datación y arqueometría en los Andes. La cooperación científica francesa en Latinoamérica, pp. 143-162. Lima: Instituto Francés de Estudios Andinos.

-Tufinio, M. (2003). Excavaciones en la Unidad 14 de la Plataforma I: nuevos datos sobre la dinámica de crecimiento de Huaca de la Luna. En S. Uceda, E. Mujica, R. Morales (eds.), Investigaciones en la Huaca de la Luna, 2003. pp 23-37. Trujillo: Patronato Huacas del Valle de Moche y Universidad Nacional de Trujillo.

-Uceda, S. (2015). El urbanismo: el origen de la ciudad y el Estado, una mirada desde las investigaciones en el Complejo Arqueológico Huacas del Sol y de la Luna. A manera de introducción. En S. Uceda, R. Morales, C. Rengifo, (eds.), Investigaciones en la Huaca de la Luna, pp 23-37. Trujillo: Universidad Nacional de Trujillo.

-Vergara, A. (2018). Recuperación del Conjunto Arquitectónico 18: metodología y técnicas de análisis de estructuras y superficies polícromas, consolidación química y evaluación de resultados. En S. Uceda, R. Morales, C. Rengifo, (eds.), Investigaciones en la Huaca de la Luna, 2016-2017, pp 357-372. Trujillo: Universidad Nacional de Trujillo.