DOI:

Vernacular earthen architecture adapted to the topography in the southern highlands of Ecuador

Karina Monteros Cuevaa

aUniversidad Técnica Particular de Loja: E-mail, ORCID.

Recibido: 31 de enero del 2024 | Aceptado: 26 de agosto del 2024 | Publicado: 31 de agosto de 2024

Resumen

Al Ecuador lo atraviesa la cordillera de los Andes que divide al país en tres regiones: Costa, Sierra y Amazonía lo que le permite contar con diferentes pisos climáticos que varían desde los 0 a 2.850 m.s.n.m. en donde desde la antigüedad la arquitectura se integró a las condiciones climáticas y en el caso de la sierra a una topografía irregular. El sistema constructivo en tierra sigue presente en la arquitectura vernácula sobre todo de la ruralidad en donde la tipología arquitectónica va a presentar variantes de forma y función que lo determina su topografía, que constituye un recurso natural por el cual la arquitectura se ve obligada a adaptase. Con base en lo expuesto, el objetivo de este estudio es identificar y documentar las variantes mediante un análisis in situ, para determinar las adaptaciones formales, funcionales y constructivas que presentan, y así realizar una clasificación basada en las variables mencionadas anteriormente. Para ello, el método analítico y descriptivo servirán de apoyo para determinar cada una de las variantes para obtener finalmente una sistematización de la información.

Palabras clave: adaptación topográfica, rural, vivienda vernácula

Abstract

Ecuador is crossed by the Andes mountain range that divides the country into three regions: Coast, Highlands and Amazon which allows it to have different climatic floors that vary from 0 to 2,850 m.a.s.l. where since ancient times the architecture integrated to the climatic conditions and in the case of the highlands to an irregular topography. The earthen construction system is still present in vernacular architecture, especially in rural areas, where the architectural typology will present variations in form and function determined by the topography, which is a natural resource that architecture is forced to adapt to. Based on the above, the objective of this study is to identify and document the variants through an in situ analysis, to determine the formal, functional and constructive adaptations they present, and thus make a classification based on the variables mentioned above. For this purpose, the analytical and descriptive method will serve as a support to determine each of the variants to finally obtain a systematization of the information.

Key words: topographic adaptation, rural, vernacular housing

Introducción

La provincia de Loja ubicada al sur del Ecuador, presenta variedad de climas ya que la cordillera de los Andes no posee la misma estructura que el centro y norte del país. La cordillera occidental se estrecha y diverge bajando hacia el suroeste mientras que la cordillera Oriental mantiene su aspecto y dirección norte-sur, esta situación provoca a decir de (Gondard, 1983b) que se tengan estaciones de lluvias torrenciales con alternancia de sequías en estaciones no definidas. Presenta condiciones frías en las zonas más altas, pero climas cálidos en las planicies próximas a los desiertos de la costa del pacífico y las partes húmedas de la Amazonía (Valarezo, 2021). Esta situación ha permitido que desde la antigüedad los sistemas constructivos utilizados vayan en concordancia con el clima, de manera de permitir condiciones de habitabilidad confortables al interior de las viviendas.

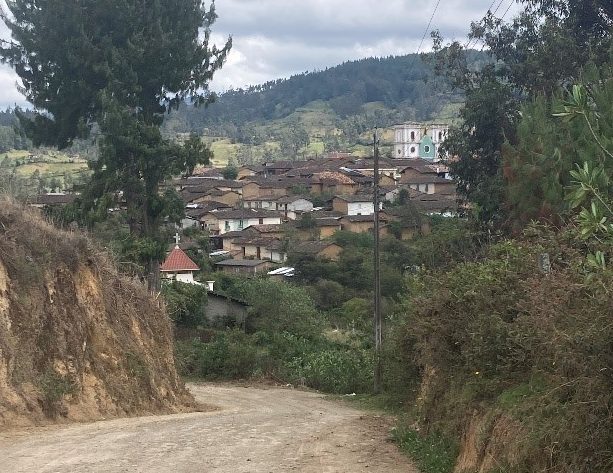

Antes de la colonización, la provincia de Loja fue habitada por la cultura Palta (Jaramillo, 1982), asentada en las zonas frías por considerarlas más sanas lo que les permitió “la capacidad de conducir diversos pisos y ecosistemas” (Guayasamin & Jiménez Gaona, 2021, p.116) por ello sus construcciones tenían la capacidad de albergar a una o más familias, y se desarrollaron en plantas rectangulares y semicirculares, construidas con tapias pequeñas, muros de piedra unidas con tierra, asentadas en terrazas, el techo era de paja o de entramado de ramas (Brito, 2015) (figura 1).

El proceso de colonización significó un cambio drástico en la población, la imposición de otra cultura, religión y forma de vida se vio reflejada en la exigencia de modelos urbanos y arquitectónicos dando como resultado una arquitectura rural híbrida que por un lado recoge lineamientos que son visibles en la ciudad, y otros con aspectos propios de su entorno. Entonces, se puede hablar de dos corrientes que influyeron en la vivienda rural, por un lado, el modelo de tipología de vivienda andaluz- patio, traspatio, cabelleriza y portalería alrededor de un patio central- que va a ser adaptada fielmente en las zonas urbanas y otra segunda corriente que fue la casa de hacienda, de grandes dimensiones, y con un sistema de portalería perimetral que servía para control del territorio (Noriega, 2008), (Orto, 2023).

Resultado de estas combinaciones surge esta arquitectura popular y vernácula cuya característica principal es el uso de tierra en sus construcciones y el desarrollo de tipologías adaptadas y modificadas de los modelos descritos. De acuerdo a ICOMOS (1999) se determina como vernáculo al modo natural y tradicional en que las comunidades han producido su propio hábitat. Forma parte de un proceso continuo, que incluye cambios necesarios y una continua adaptación como respuesta a los requerimientos sociales y ambientales.

El tema de vivienda vernacular ha sido incluido de manera general por historiadores ecuatorianos como Galo Ramón (2022) y Pío Jaramillo Alvarado (1982), pero específicamente sobre la arquitectura vernácula es relevante el estudio desarrollado por Susana Moscoso y Jorge Navas (1977) quienes determinan las principales tipologías arquitectónicas y sistemas constructivos que se desarrollan en las proximidades de la ciudad de Loja. Por otro lado, el estudio que abarca la ruralidad, expuesto por Vargas y Brito (2002) grafica las diferentes tipologías en los principales cantones de la provincia de Loja.

Sin duda, la forma de preservar este tipo de arquitectura, es la documentación, así como la identificación de los bienes de interés patrimonial, siendo una de las herramientas idóneas el inventario (Espino Hidalgo et al., 2023). Bajo este contexto, resulta interesante la información recogida en el territorio nacional a partir del decreto de emergencia (Patrimonio, 2009) que permitió dar visibilidad a los principales bienes que conforman el patrimonio cultural del Estado ecuatoriano, recuperando la memoria colectiva sobre lo que representa esta herencia cultural. Este decreto permitió hacer un inventario de los bienes muebles e inmuebles a escala de país, pero haciendo énfasis en las zonas urbanas consolidadas, en donde se pueden encontrar ejemplos de viviendas representativas, pero en muchos casos se dejó de lado viviendas rurales que muestran una adaptación natural a la topografía por su situación de aislamiento.

Factores como la migración del campo a la ciudad, la pérdida de conocimientos ancestrales, la falta de mano de obra calificada, así como la introducción de nuevos materiales han vuelto vulnerables a las edificaciones vernáculas (Monteros Cueva, 2023), a ello se suma el escaso valor que se da a este tipo de edificaciones, enfocando el esfuerzo gubernamental en las edificaciones de los cascos consolidados, dejando fuera de estudio este tipo de construcción que puede guardar aspectos históricos y constructivos relevantes. Debido a ello, uno de los retos a los que se ve abocado este tipo de arquitectura, es la falta de registro y por ende su protección, por lo que es imperativo estudiar y documentar las formas constructivas utilizadas para que la vivienda se adapte a la topografía. Es así que surgen interrogantes como, ¿qué materiales usaron para reforzar los muros de adobe o tapia para contrarrestar el esfuerzo natural de tierra? ¿Cómo se han mantenido a través del tiempo? El objetivo de este estudio es identificar estas tipologías vernáculas emplazadas en pendiente para reconocer su sistema constructivo y la forma natural de adaptación.

Marco teórico Referencial

Tipologías en la ruralidad andina

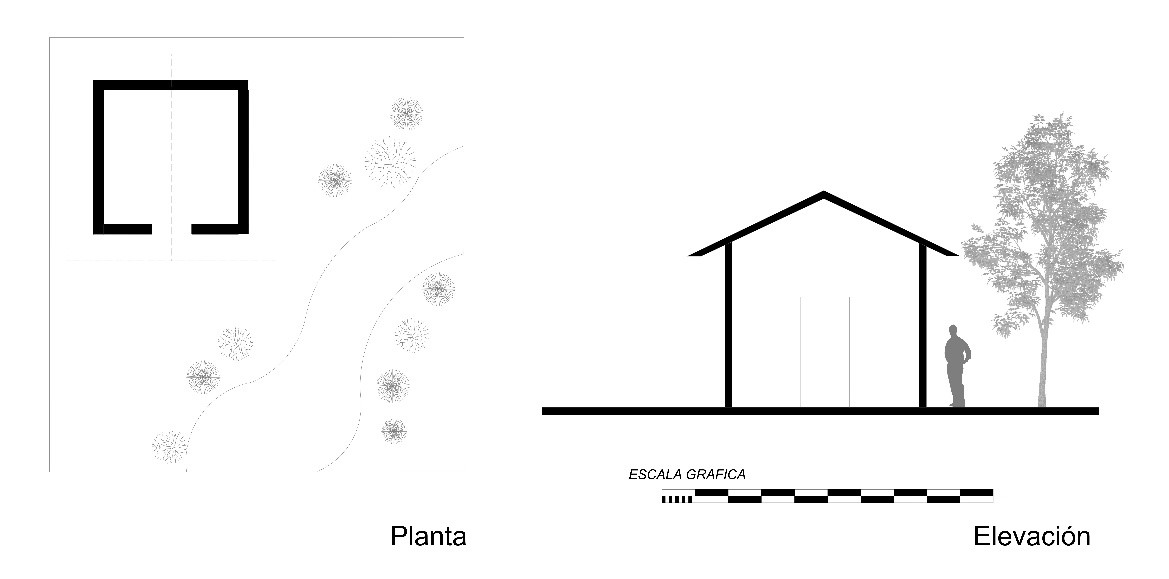

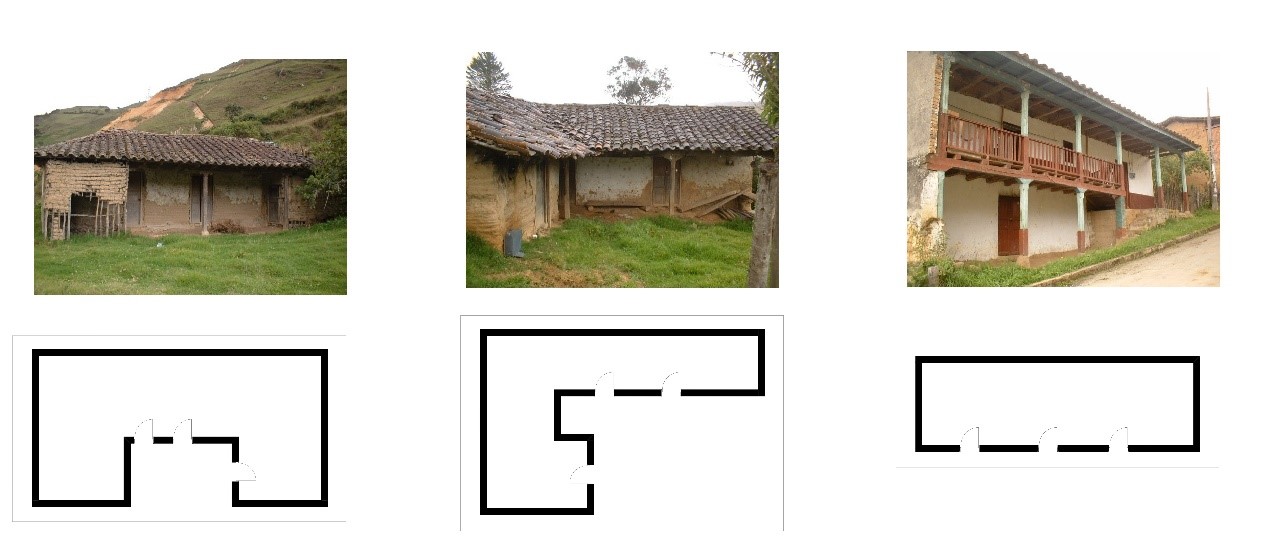

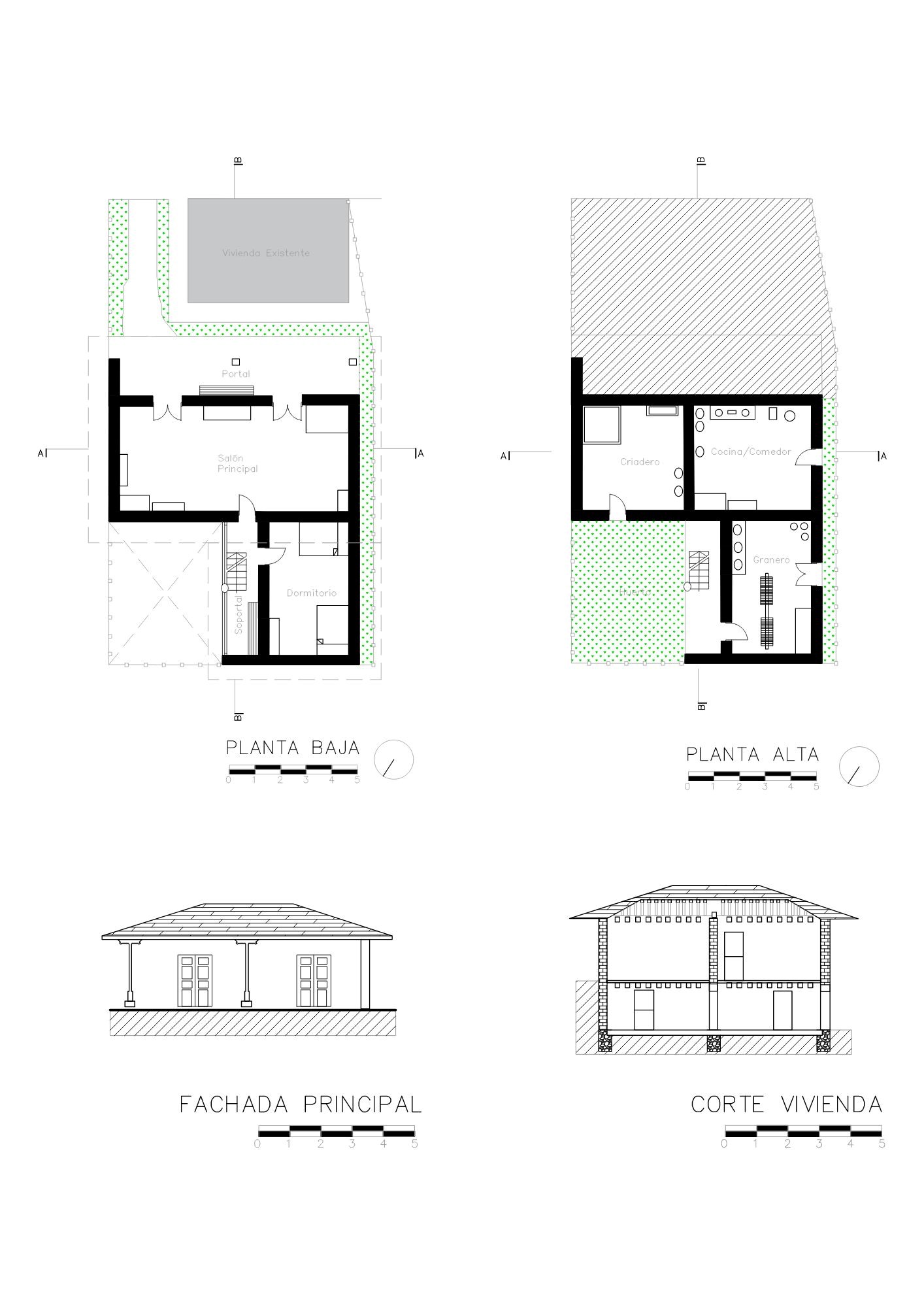

La tierra es el material más utilizado en zonas rurales de clima frío templado presente en la provincia de Loja. Siendo las características de la construcción rural, la presencia de un cuerpo sólido y compacto de planta rectangular con sus variantes definidos por el uso de portal o su ausencia (Orto, 2023), como se muestra en la figura 2. Trabajos investigativos sobre la colonia dan cuenta de sus materiales: cimientos de piedra, muros de adobe y tapia, cubierta de teja, con dos o tres cuartos altos y unos bajos (Jaramillo, 1982), que son características que se han transferido de generación en generación. Conforme están emplazadas, próximas o lejanas de las zonas consolidadas van a ser más prolijas en sus acabados y van a presentar mayores dimensiones (figura 3).

Adaptación a la topografía y paisaje natural

A través de ensayo- error, las viviendas en ladera se han ido adaptando a la topografía a nivel formal, funcional y constructivo (Jara Espinoza, 2018), por un lado, el uso de materiales como la tierra, trabajadas como adobe, tapial o bahareque, la madera colocada en pisos, estructura y carpintería y la teja cocida en techumbres determinan similitud en todas las construcciones. Por otro lado, el respeto a la naturaleza a la cual se integra sobrellevando las dificultades que un terreno en pendiente puede presentar, ha dado como resultado que en la ruralidad la arquitectura en tierra se asienta orgánicamente a su geografía. De acuerdo a la carta del Paisaje del Ecuador, se determina paisaje rural al espacio en donde priman áreas con vocación agrícola, ganadera, pero a la vez conviven con zonas residenciales rurales. Por lo general son paisajes que conservan características culturales e identitarias propias del lugar con presencia importante de vegetación y paisajes seminaturales (Moncayo et al., 2022). Para Períes (2022, p. 71) “el paisaje trasciende a la arquitectura y no depende de ella”, pero sí se puede conseguir una convivencia armónica, en donde la una es respetuosa de la otra (figura 4).

La arquitectura resultante del uso de tierra en sus muros, muestra una conexión con su entorno natural, como se observa en la figura 4, en donde gran parte de las edificaciones muestran similar color y textura, cuyo resultado en la homogeneidad en materialidad, alturas y adaptación a una geografía irregular.

La forma de asentamiento de la vivienda rural, se da por las condicionantes de un paisaje que se vincula profundamente a procesos de producción de espacio, se incluye aquí en entorno natural de perfil montañoso o planicies modificadas a través de la agricultura. El paisaje y el espacio arquitectónico son conceptos complementarios. El paisaje es la imagen del espacio, percibida a través de los sentidos en esta configuración geográfica de los territorios (Toro Mayorga, 2020).

Forma de vida en la ruralidad

Hasta entrado el siglo XX los cantones rurales de la provincia de Loja mantuvieron las mismas características de subsistencia basadas en la producción agropecuaria y el comercio (Ramón, 2022). Un cambio significativo tuvo que ver con la aplicación de la Reforma Agraria decretada en el país en el año 1964, en donde se hizo una redistribución de territorio a pequeños propietarios, acabando con los latifundios que estuvieron vigentes hasta esa fecha. Este cambio produjo una modificación en la práctica agrícola diversificando sus productos (Gondard, 1983a), dándoles la posibilidad de disponer de una propia economía en libertad. Entonces, también este hecho permitió el fortalecimiento de organizaciones indígenas que debieron hacer prevalecer su derecho a la tierra (Vaca et al., 2007).

El uso y forma de las tipologías arquitectónicas están ligadas a sus prácticas de trabajo y de convivencia, su cultura, tradición y creencias. La finalidad de la vivienda fue siempre la de satisfacer las necesidades básicas de protección y cobijo ante climas cambiantes de la zona, en donde se requerían espacios para cada una de sus actividades. Para Malo (2020):

Las prácticas sociales estrechamente vinculadas a este uso tienen que ver con lo cotidiano, con los actos individuales y grupales que se desarrollan en espacios interiores y exteriores de la vivienda: espacios para guardar, preparar e ingerir alimentos, un espacio para descansar y un espacio para socializar. A partir de estas consideraciones, la vivienda se estructura en zona de servicio, zona de descanso y zona social (p.89).

Las formas de vida se dan por la influencia de su entorno, así como su arraigo cultural, al ser su principal actividad la práctica de actividades primarias como son la agricultura y ganadería, generalmente para autoconsumo, la vivienda va a contener espacios para almacenaje. Por otro lado, la vida en comunidad y sentido de solidaridad se refleja en espacios para compartir, en este sentido, la presencia del portal y patio se convierten en espacios sociales de convivencia.

Metodología

Para la selección de los casos de estudio se consideró las edificaciones construidas en tierra, ya sea tapial o adobe emplazadas en zonas rurales y periurbanas dentro de los rangos de altitud que van desde los 1.500 a los 2.500 m.s.n.m que corresponden al piso tropical y subtropical andino; el cual presenta una temperatura que varía entre los 20 y 25°C (Yepez, 2012).

Se establecieron dos fuentes de información, por un lado, las fichas de inventario del INPC (Cultural, 2024) y por otro, los archivos académicos de los cinco últimos años trabajados por los estudiantes en la asignatura de Patrimonio y Conservación de la carrera de Arquitectura de la Universidad Técnica Particular de Loja. Se determinaron solamente aquellas tipologías que presentaron adaptaciones a la topografía con presencia de espacios habitables a nivel de subsuelo.

Una vez definida la muestra se desarrolló un análisis descriptivo para determinar formas arquitectónicas y sistemas constructivos lo que implicó el análisis morfológico de adaptación al terreno y la forma de articularse a la vivienda. Finalmente, el análisis de materiales y técnicas usadas para la construcción de espacios en desnivel, que implican acoplamientos en el subsuelo para garantizar la estabilidad de la estructura, que llevó a la determinación de las técnicas constructivas empleadas para el efecto.

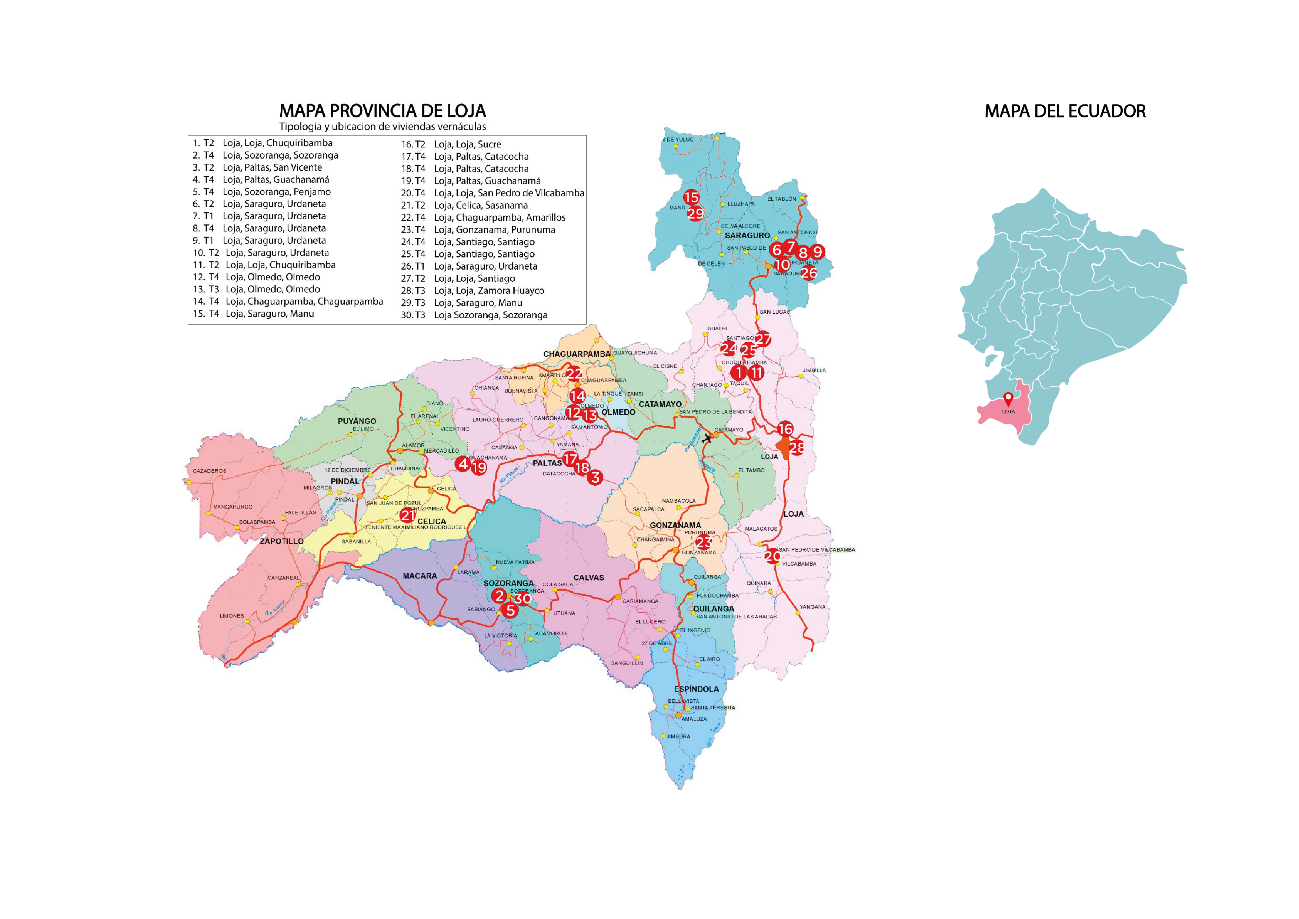

Caso de estudio y delimitación de casos

La provincia de Loja está ubicada al sur de la cordillera oriental de los Andes, en la latitud 04° Sur; limita al Norte con las provincias de Azuay y El Oro, al Sur y al Oeste con la República del Perú, al Este con Zamora Chinchipe. Es la provincia más extensa de la Sierra ecuatoriana, con una superficie de 11.065,59 km², tiene 16 cantones y 78 parroquias rurales, siendo estas últimas unidades administrativas más pequeñas que forman parte de la estructura territorial del país. Su emplazamiento corresponde a un territorio que posee tres rangos de altitud mostrando el mayor porcentaje dentro del rango de 1.000 a 2.200 m.s.n.m. con el 47,4%; en segundo lugar, por área de territorio dentro de la altitud < 1.000 m.s.n.m. y en rango de altitud > 2.200 m.s.n.m. el 23,9% del área a de la provincia. Mientras que sus pendientes están en mayor superficie en un rango de pendientes medias (25% – 50%) y bajas (12% – 25%) (Prefectura de Loja, 2019). Se consideraron 30 casos de estudio según los parámetros de selección descritos en metodología (figura 5).

Tipologías desarrolladas en desnivel

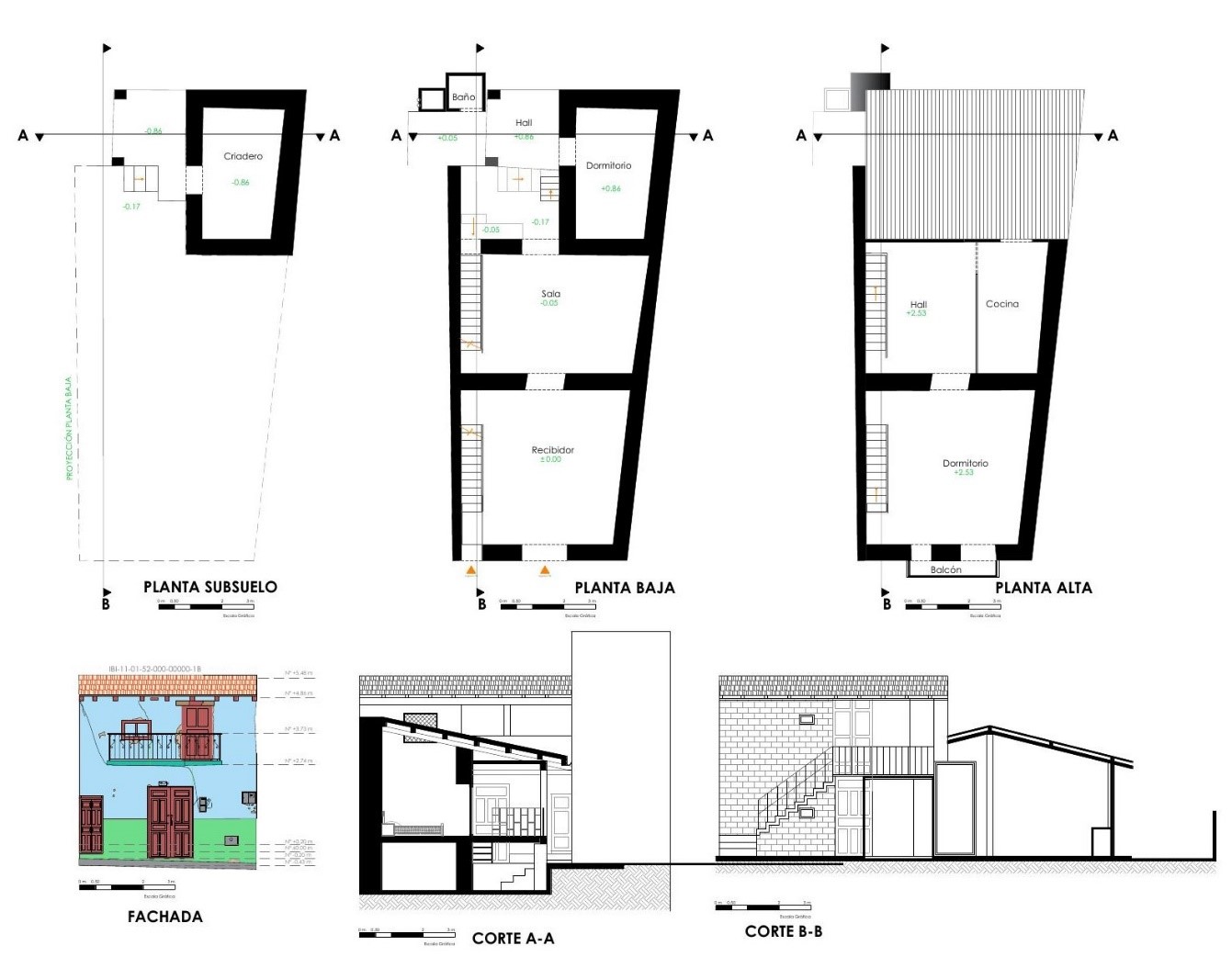

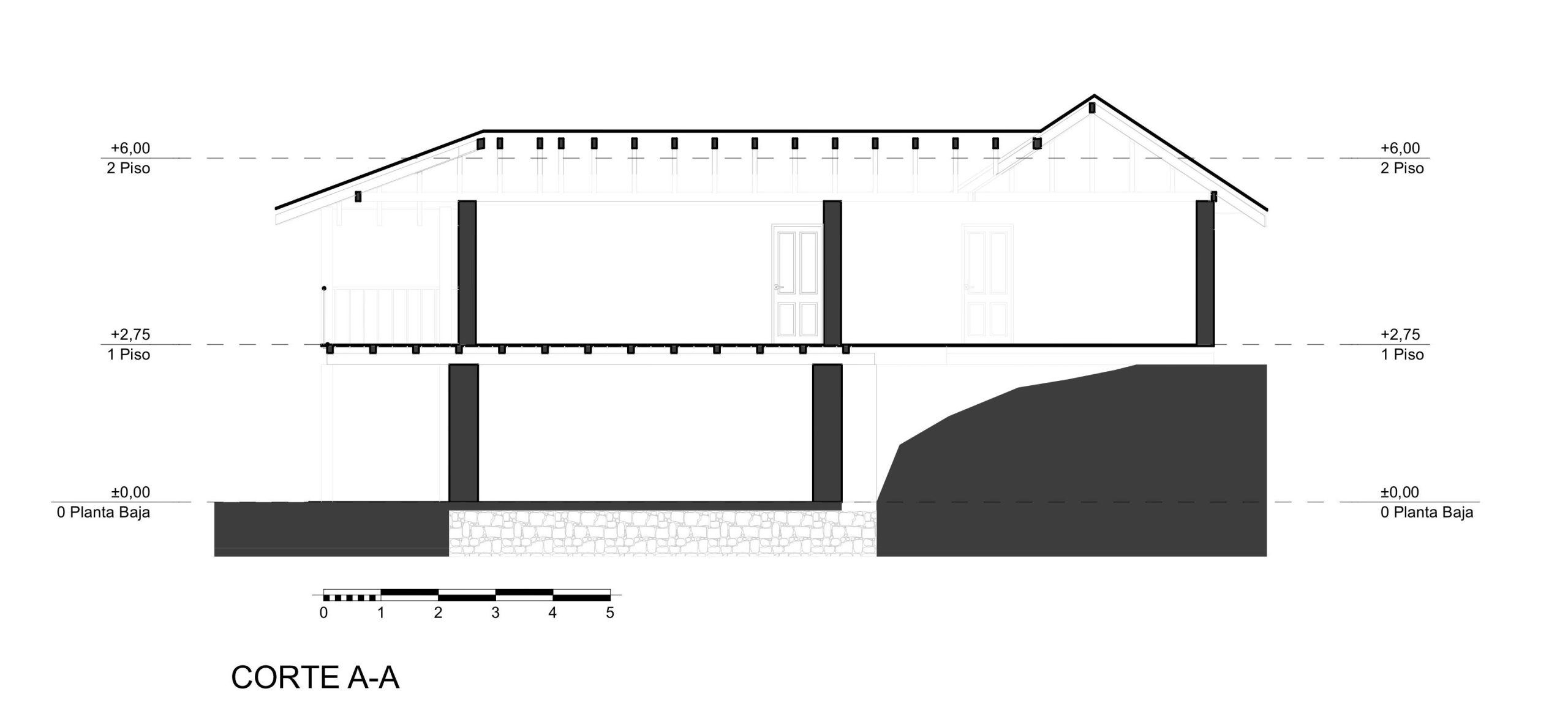

Se determinaron las siguientes tipologías en función de dos variantes: número de plantas, y presencia o ausencia de portal. De esta manera la tipología 1 es una vivienda con uno o dos pisos exteriores sin portal y uno a tres pisos interiores (figura 6).

Mientras la tipología 2 corresponde a viviendas de uno o dos pisos exteriores con portal y dos a tres pisos interiores (figura 7).

Las condiciones del terreno obligan a que la arquitectura se adapte según las posibilidades de crecimiento, es así que la forma de las plantas va a tener muchas variantes, por lo que esta condición no fue considerada para la clasificación, sin embargo, la geometría va a ser mayormente ortogonal lo que facilita se reduzca el riesgo a la torsión que caracteriza los efectos telúricos sobre las estructuras (Guerrero Baca, 2006).

Sistema Constructivo

El uso de adobe y tapial en este tipo de construcciones tiene un funcionamiento portante, mientras que la inclusión de bahareque o madera cumplen una función de muro divisorio.

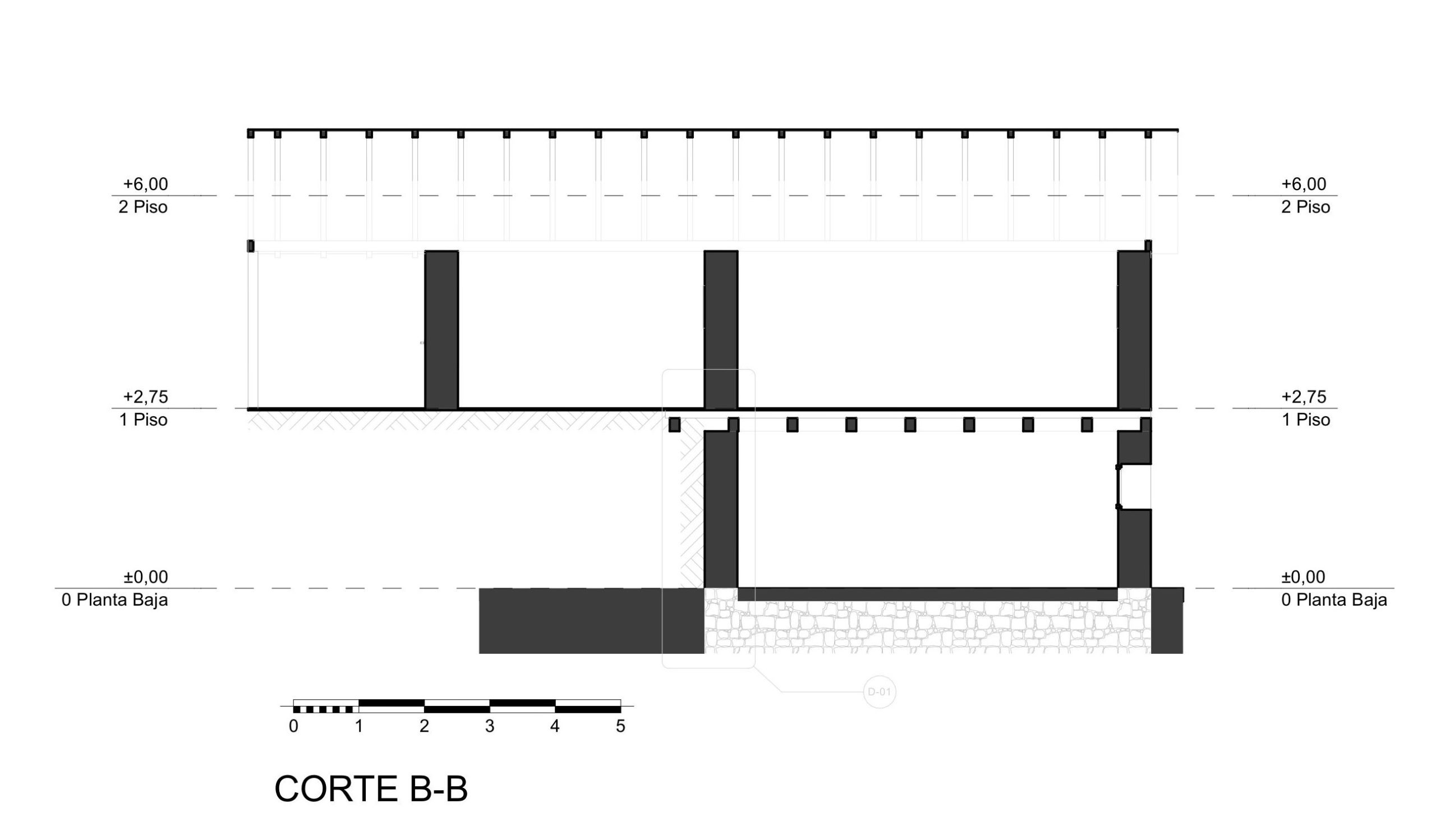

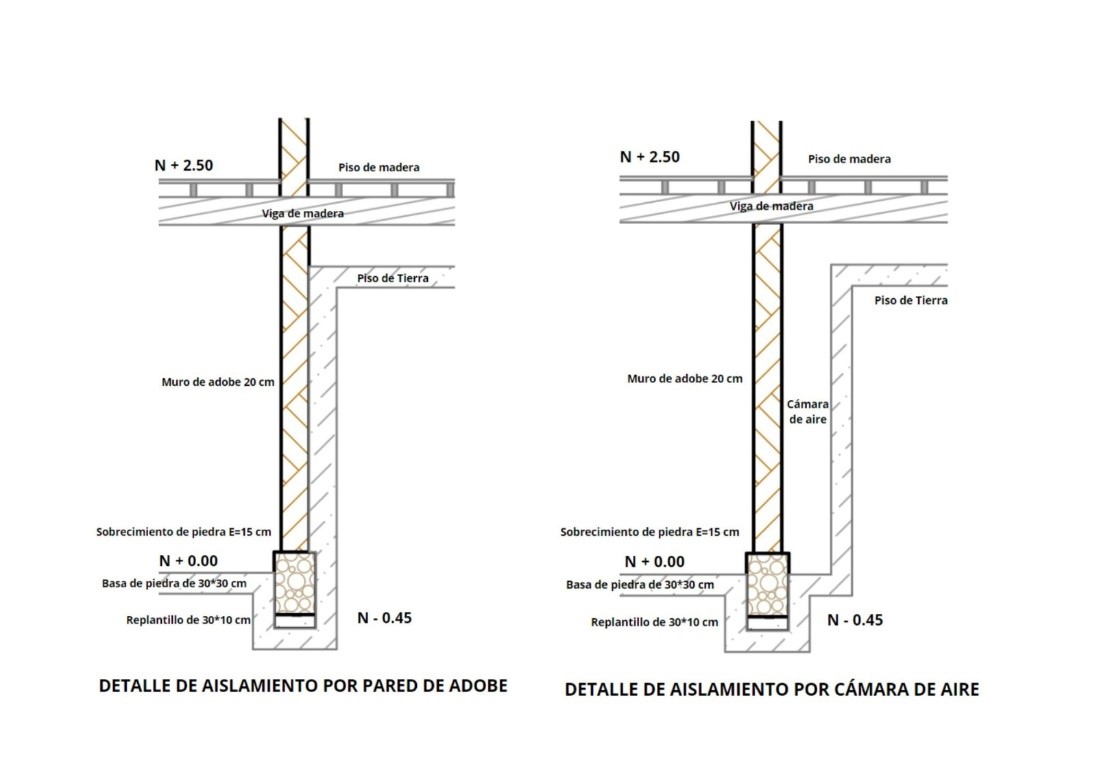

En el caso de viviendas en pendiente se suma el muro que actúa como contención. Para Jara Espinoza (2018), cuando el suelo natural es inclinado, se identifican dos posibilidades contacto del muro con el terreno:

- a) Nivelación del terreno para obtener una superficie horizontal en la que los muros de cimentación no son necesarios, el apoyo puntual de las columnas de los pórticos de madera es la estrategia.

- b) Sin alterar la pendiente, en este caso el peso propio de la piedra del cimiento tiene un rol fundamental de contrapeso respecto al empuje (p.38).

Los muros de contención van a variar en altura según el desnivel a salvar, siendo el espesor de 60 cm como medida media.

Resultados de las tipologías rurales en pendiente

Se consideró para este análisis las variables que permitan determinar condiciones constantes que puedan representar características de estas viviendas, dentro del ámbito formal, funcional y constructivo.

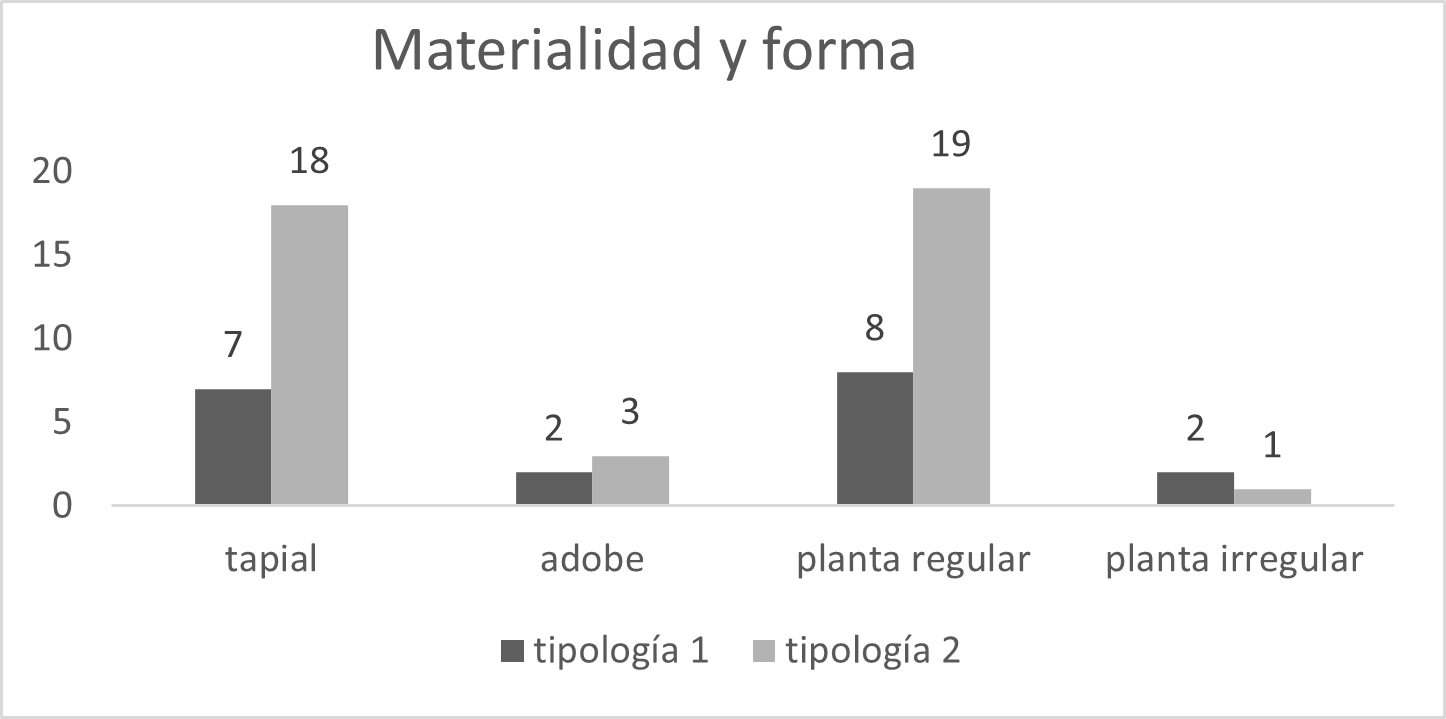

A nivel de tipologías (figura 8), se tiene como predominante la tipología T2 aquella que presenta portal, y esto va de la mano con la situación de alejamiento de las viviendas, mientras más próximas están a las zonas consolidadas van a prescindir de este espacio, encontrando el 70% de viviendas analizadas con la presencia del portal.

Se corrobora un mayor uso de formas de implantación ortogonal, solamente se encontraron tres excepciones, debido a la condición de morfología irregular del terreno, la respuesta a ello es una construcción que se adapta a esta particularidad. Así mismo, que la técnica constructiva predominante es la tapia, que tiene que ver con el uso que se le da a nivel de subsuelo.

En cuanto a usos de los espacios en desnivel, en su mayoría corresponde a uno a tres espacios en función de las necesidades de cada propietario, siendo su utilidad diferente en el sector consolidado, así: cuando existe un solo espacio en desnivel posterior a fachada está destinado a bodega o granero en un 100% de los casos, pero cuando tiene más espacio a más de este sitio de almacenaje se puede encontrar dormitorios, cocinas y baños. No así cuando las viviendas están aisladas, en donde no hay ningún patrón de uso en sus espacios (figura 9).

En cuanto a la articulación a este espacio a desnivel con el resto de la vivienda, lo hacen a través de escaleras y portales en un 40%, mientras que el porcentaje restante lo hace a través de improvisados caminos de tierra (figura 10), sobre todo cuando estas viviendas se encuentras en áreas más alejadas.

Las pendientes medias que presentan los casos de estudio, obligan a que los constructores por tradición hayan aprendido a manejarlas y obtener el máximo provecho posible, implementando estrategias que les permitan tener viviendas seguras. En cuanto a la forma de construir los muros de tierra que están junto a la pendiente natural del terreno, se encontraron las siguientes formas de construcción: muros de contención que presentan cámara de aire o su ausencia, tiene nuevamente que ver con la proximidad a zonas consolidadas, a más lejanía se omite este sistema (figuras 11 y 12).

La presencia de la cámara de aire ofrece múltiples beneficios, sobre todo para proteger al muro de la humedad. Funciona como un espacio vacío entre el muro y el terreno que actúa como ventilación y espacio para drenar el agua que puede estar presente por existencia de aguas subterráneas o por absorción de lluvia, por lo que su incorporación representa una condición muy útil para proteger al muro de tierra de la humedad.

Por otro lado, el muro sin cámara construido tiene un sistema diferente para actuar contra la humedad y el empuje natural del terreno, por lo que es fundamental mejorar el material del muro- agregando arena o cal- que ayuda a estabilizar el suelo y facilitar el drenaje. La incorporación de elementos de madera en el muro le brinda un soporte adicional con lo que ayuda a resistir el peso y presión del terreno.

En cuanto a la materialidad de los muros analizados, se cuenta con muros de tapial o adobe reforzados con elementos de madera, muros de piedra unidos con un mortero de tierra y cal y en menor número muros de hormigón ciclópeo, incorporados en nuevas construcciones.

Conclusiones

En el análisis de los casos de estudio se mantiene vigente el uso y respeto a los materiales históricos y a la tradición constructiva, por lo que este patrimonio tangible e intangible debe documentarse y protegerse. Ya que en función de la experiencia constructiva y de la consistencia del terreno se toman dos decisiones: a mayor presencia de humedad se incorpora una cámara de aire que aleja al muro de tapial de la condición natural del terreno y a menor presencia de humedad, sobre todo en construcciones contiguas en las partes consolidadas se lo omite, buscando otras opciones de soporte y protección.

De los resultado obtenidos, son pocas las viviendas que presentan esta condición, por lo que comúnmente se construye el muro junto a la ladera en la ruralidad, y esto también tiene que ver con la composición geológica del terreno, si bien es necesario hacer un estudio detallado de cada vivienda, el tipo de suelo en las regiones altas de la provincia es muy variable, por lo que la incorporación de material aglutinante natural como la cal ayuda a mejorar la durabilidad de las estructuras de tierra. Lejos de pensar que el uso de piedra para muros de contención es frecuentemente usado, su empleo está destinado a la cimentación general de la vivienda, o utilizado en nuevas construcciones, sin embargo, para los espacios de subsuelo el uso común sigue siendo el tapial o adobe, que tiene que ver con la facilidad de acceso al material, así como la capacidad para adaptarse a las condiciones geográficas y climáticas.

A más de estas consideraciones técnicas, no se puede dejar de lado los aspectos culturales de la ruralidad, en donde este tipo de espacios mayoritariamente tiene el uso de bodega o granero, lo que no necesariamente requiere de mayores condiciones de iluminación para la apertura de vanos que podrían dar mayor fragilidad a la construcción. Esta práctica constructiva de adaptarse al suelo natural a través de la separación con la edificación (cámara de aire), está basado en la experiencia y necesidad de vivienda que se acople a una topografía irregular dominante en la región interandina.

Dentro de las recomendaciones para el funcionamiento de muros de tierra en laderas es garantizar un sistema de drenaje, así como mantenimiento de cubierta favorece la conservación de la resistencia de los muros de tierra que funcionan como monolitos. Por lo que las adaptaciones que se puedan realizar en cuanto a mejoramiento de la técnica de construcción pueden favorecer los desafíos de cambios en la intensidad de lluvias o presencia de sequías que pueden alterar su funcionamiento.

Finalmente, estas prácticas constructivas no solo ayudan a preservar la identidad cultural de los pueblos, sino que su estudio y difusión va a permitir que se promuevan métodos constructivos más sostenibles y respetuosos con la naturaleza.

Bibliografía

Brito, J. C. (2015). El pueblo Palta en la historia, transformación, rupturas y continuidades. Abya – Yala.

Cultural, I. N. de P. (2024). Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. https://www.patrimoniocultural.gob.ec/publicaciones-online/abaco/

Espino Hidalgo, B. del, Carrera Díaz, G., Delgado Méndez, A., & Moya-Muñoz, J. (2023). Caracterización de técnicas de construcción en tierra para la arquitectura tradicional en los sistemas de información sobre patrimonio cultural. Santander. Estudios de Patrimonio, 6, 151–184. https://doi.org/10.22429/euc2023.sep.06.04

Gondard, P. (1983a). La utilización del suelo y los paisajes vegetales en la provincia de Loja. Aproximación a los sistemas de producción agrícola. Cultura. Revista Del Banco Central Del Ecuador. Edición Monográfica Dedicada a La Provincia de Loja, V, 285–322.

Gondard, P. (1983b). Ritmos pluviométricos y contrastes climáticos en la provincia de Loja. In Cultura. Revista del Banco Central del Ecuador. Edición Monográfica dedicada a la Provincia de Loja: Vol. V (pp. 39–58). Banco Central del Ecuador.

Guaricela, N. (2008). Estudio, valoración e inventario tipológico de la vivienda vernácula en la cabecera parroquial de Guachanamá, cantón Paltas (Loja- Ecuador). In Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952. Universidad Técnica Particular de Loja.

Guayasamín, M., & Jiménez Gaona, Á. D. (2021). Información sobre la tierra de los Paltas o hacia una reconstrucción historiográfica de la provincia de Loja. Antropología Cuadernos de Investigación, 25, 112–118. https://doi.org/10.26807/ant.vi25.270

Guerrero Baca, L. F. (2006). Una Cultura Constructiva. Apuntes: Revista de Estudios Sobre Patrimonio Cultural – Journal of Cultural Heritage Studies, 20(2), 182–201.

ICOMOS. (1999 C.E.). CARTA DEL PATRIMONIO VERNÁCULO CONSTRUIDO (Vol. 3, Issue 6).

Jara Espinoza, P. (2018). Influencia del suelo inclinado en la forma de la vivienda vernácula del Azuay. ASRI: Arte y Sociedad. Revista de Investigación, 14.

Jaramillo, P. (1982). Historia de Loja y su provincia. Honorable Consejo Provincial de Loja.

Malo, G. (2020). Entre la forma de habitar y las formas para habitar. Vivienda campesina y arquitectura vernácula: nociones morfológicas. Cuadernos Del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación, 86, 83–101. https://doi.org/10.18682/cdc.vi86.3780

Moncayo, A., Luzuriaga, E., Castro, L., Moncayo, Y., & López, Fausto. (2022). Carta Del Paisaje Del Ecuador. In Carta del Paisaje del Ecuador (Vol. 1, Issue 69).

Monteros Cueva, K. (2023). confort térmico en la arquitectura vernácula de la Parroquia Chuquiribamba – Ecuador. Anales de Investigación En Arquitectura, 13(2). https://doi.org/10.18861/ania.2023.13.2.3455

Moscoso, S., & Navas, J. (1977). Vivienda Vernácula Lojana. Universidad de Cuenca.

Noriega, V. (2008). Conservación de la Casa de Hacienda y la estancia agrícola- ganadera del siglo XIX de la hoya de Loja. Universidad Nacional Autónoma de México.

Orto, V. D. (2023). El espacio intermedio como determinante en la tipología de la vivienda rural Andina del sur del Ecuador The intermediate space as a determinant in the typology of rural Andean housing in southern Ecuador. Módulo Cuc, 31, 167–187. https://doi.org/10.17981/mod.arq.cuc.31.1.2023.07

Patrimonio, M. C. de. (2009). Decreto de Emergencia del Patrimonio Cultural. In Ministerio Coordinador de Patrimonio.

Períes, L. (2022). Fundamentos de la relación arquitectura y paisaje. Sobre el concepto de atmósfera arquitectónica y su equivalencia con el de paisaje. Centro de Estudios En Diseño y Comunicación, 175, 69–76.

Prefectura de Loja. (2019). Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la provincia de Loja 2015-2025.

Ramón, G. (2022). La Nueva Historia de Loja. De la Independencia al período liberal (1808- 1924). Casa de la Cultura Ecuatoriana.

Toro Mayorga, L. I. (2020). Tras las cenizas y el sismo. Vivienda en la Sierra rural de Ecuador y Perú. In Tras las cenizas y el sismo. Vivienda en la Sierra rural de Ecuador y Perú (Issue July 2020). https://doi.org/10.46546/20204atrio

Vaca, T., Javier, F., & Rebeca, H. F. (2007). Efecto de la territorialidad en la identidad andina: caso Ecuador. Revista Electrónica Estudios Del Desarrollo Social: Cuba y América Latina, 3, 68–86.

Valarezo, R. (2021). Loja de Ayer (1950-2000). Visión retrospectiva de su convivir y desarrollo ,t.I (Vol. 1).

Vargas, J., & Brito, E. (2002). Estudio Y Valorización De La Vivienda Vernácula Rural De La Provincia De Loja.

Yépez, D. (2012). Análisis de la arquitectura vernácula del Ecuador: Propuestas de una arquitectura contemporánea sustentable. In Herramientas de diseño y técnicas de control medio ambiental. Universidad Politécnica de Catalunya.