Ditch associated with a snake sculpture

Joel Jiménez Pérez

Maestro en Restauración Arquitectónica por la Escuela Nacional de Conservación y Restauración (ENCRYM) 2002. Licenciado en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), 2000. Diplomado en arqueología subacuática por la ENAH en 1994. He laborado más de 30 años para el INAH, realizando trabajos de arqueología y de restauración en diferentes estados de la República Mexicana. Correo:joej222000@yahoo.com.mx

Alicia Bracamontes Cruz

Maestra en Arqueología (2010) y Licenciada en Arqueología (2000) por la Escuela Nacional Antropología e Historia (ENAH). Participación de proyectos arqueológicos en el INAH, en diferentes estados de la república mexicana. Correo: alicia.bracamontes2006@hotmail.com.

Recibido:17 de Mayo de 2016.

Aceptado: 08 de febrero de 2017.

Disponible en línea: 01 de agoso de 2017.

CC BY-NC-ND

Resumen

En este artículo se presentan los límites de un sistema de canales en el barrio de Moyotlan de la Ciudad de México Tenochtitlan a partir de los hallazgos registrados en el predio de Luis Moya 101 en el actual Centro Histórico de la Ciudad de México. El objetivo de este trabajo es dar a conocer el simbolismo que tiene cada uno de los elementos relacionados al canal. Para analizar estos materiales se compararon características de objeto de estudio con otros lugares y se cotejaron con documentos arqueológicos e históricos. La importancia de esta investigación es dar a conocer que este es el único lugar donde se tiene la presencia de una escultura de serpiente asociada a un canal a partir de otras investigaciones en el Barrio de Moyotlan. Palabras claves: Canales, bentonita, escultura de la serpiente.

Abstract

In this paper, the limits of ditshes systems in the Moyotlan Neightborhood on the Mexico Tenochtitlán city is presented, it based from the finding recorder in the Luis Moya 101 yard on the Historic Center of Mexico City. The aim of this work is present the simbolism that has each element regarding with ditsh. For analysis these materials, the characteristic of this study object was compared with other place and it was reviewed woth historical archiological documents. The importance of this research is to make known that this is the only place where there is the presence of a snake sculpture associated with a ditsh from other research in the Moyotlan neighborhood. Keywords: ditches, bentonite, snake sculture.

Introducción

La recolección y almacenamiento de las aguas pluviales fueron prácticas comunes en Mesoamérica. Desde tiempos muy antiguos, el agua se captaba mediante canales y zanjas; aprovechando la que bajaba de las montañas para el riego del cultivo; ya sea en recipientes, en depósitos subterráneos, o a cielo abierto.

En las residencias y viviendas el agua se acumulaba en los recipientes de barro (enterrados o no), así como en pilas o piletas de barro, cal y canto, piedra; excavados en el suelo, recubiertos o no con piedra o argamasa y estuco. Entre los almacenes subterráneos y domésticos de mayor antigüedad que se han encontrado, están los de San José Mogote (1000 a.C.) y Tierras Largas (1000-900 a.C.), en Oaxaca (Marcus, 2006, p. 233).

Las antiguas ciudades mesoamericanas, generalmente se encontraban provistas de desagües subterráneos, los que, en muchas ocasiones, estaban conectados en las orillas hacia acequias para irrigar parcelas agrícolas. Algunos ejemplos son:

«En San Lorenzo Tenochtitlan, que floreció entre 1500 a 500 a.C., se emplearon alcantarillas, tuberías de barro hechas de piezas ensambladas, así como acueductos subterráneos de piedra basáltica labrada; cuyos tramos se unieron con chapopote o mezcla» (Coe, 1968, pp.41-67).

En este artículo se presentan los límites de un sistema de canales en el barrio de Moyotlan de la Ciudad de México-Tenochtitlan; uno de los cuatro barrios existentes en 1325, que, junto con Cuepopan, Atzacoalco y Zoquipan conformaban la Ciudad de México-Tenochtitlan.

La urbanización de la Ciudad de México se inició cuando los mexicas construyeron una pequeña capilla o ermita para su dios, la cual marcó el centro de la ciudad. Según señala la Crónica del Padre Valero (Valero, 1991, p. 47), en los trabajos hechos por Calnek, dentro de la ciudad de Tenochtitlan, menciona que ésta estaba dividida en tres áreas: (a) La primera es el centro ceremonial; en donde se concentraban los poderes públicos, religiosos, y los palacios de la alta nobleza. (b) La segunda es “residencial”, formada por casas con pequeñas chinampas de forma rectangular, y (c) La tercera es la suburbana, en donde la densidad poblacional iba decreciendo y las zonas de chinampas aumentaban a medida que se alejaba del centro. En el espacio rural se tiene un planeamiento menos regular (Valero, 1991, p. 55). De acuerdo a esta división, el barrio de Moyotlán se ubicaría en la segunda área, donde podemos observar la reconstrucción parcial de los distritos de chinampas.

Superpuesto a un mapa moderno, donde Calnek integra la Plaza de San Juan y las calles de Pugibet, Sterling, Revillagigedo, Luis Moya, Delicias, Buen Tono, Aranda y Árcos de Belén (Calnek, 1974, p. 28), vemos claramente que los terrenos que se encontraban entre las calles de Luis Moya y Revillagigedo fueron chinampas de forma rectangular y alargadas en donde se intercalaban grandes canales. Durante las excavaciones realizadas en este lugar observamos que la roca natural fue tallada para formar un complejo sistema de canales que representan el tema que presentamos a continuación.

El objetivo es explicar el simbolismo ritual contenido en este sistema de canales hidráulicos que favorecieron el trabajo agrícola de este barrio de la ciudad mexicana, apoyándonos con datos históricos, arqueológicos y geológicos. Estos canales cruzaban el amplio valle inferior; sede de la agricultura de riego y chinampas.

Al realizar los trabajos de excavación arqueológica en el barrio de Moyotlán; particularmente en la Calle de Luis Moya No. 101, se encontraron una serie de canales que también han sido reportados en otras excavaciones cercanas. Sin embargo, debido a las características topográficas reportadas por el perfil estratigráfico de Zeevaert (Mooser, 1956, Fig.7), podemos considerar que estos canales se presentaron asociados a chinampas que se debieron mostrar en un terreno bastante extenso, probablemente ubicado desde el poniente de la ciudad; en las faldas del cerro de Chapultepec. De ahí, los canales se desplazan hacia el oriente; hasta el actual Eje Central, especificamente en Árcos de Belén, continúan hacia el norte pasando por Bellas Artes y prolongándose hasta Tlatelolco.

La hipótesis es que el agua se captaba mediante canales tallados en roca natural; para aprovechar el agua pluvial, de los manantiales y la que escurría de las montañas para el uso de riego de cultivo en el barrio de Moyotlan, que abarcaba desde lo que es actualmente Bellas Artes, hasta la calle de Niño Perdido y pasaba por Luis Moya (posiblemente, iniciaba desde Tlatelolco y llegaba hasta Chapultepec). La importancia de este artículo es dar a conocer el simbolismo de los elementos asociados a un sistema de canales hidráulicos relacionados a la actividad agrícola del Barrio de Moyotlan, correspondiente al periodo Posclásico Temprano de la cultura mexica.

Método

Se realizó un estudio a través de un análisis de los tipos de suelo y los datos estratigráficos para conocer los límites del sistema de canales que cruzaban por la ciudad. Se inició la exploración con pozos de sondeo y calas. Posteriormente, con las evidencias de canales, se realizaron excavaciones extensivas en todo el predio, en las que se recolectó el material desde la superficie hasta la roca natural. Se continuó con el análisis y, finalmente, comparamos los hallazgos con otros lugares y cotejamos con documentos arqueológicos, históricos y códices.

Resultados

El sistema de canales que se presenta en este estudio ha sido observado en otras excavaciones, principalmente en la esquina de Niño Perdido (Eje Central) y Árcos de Belén; se reportaron canales, una chinampa, un estacado y material cerámico de la época prehispánica (López, 1978). En el estacionamiento frente a Bellas Artes se manifiestan hallazgos de construcciones en desnivel; talud para romper el oleaje o embarcadero, chinampas, canales y cerámica prehispánica a una profundidad de entre 3 y 6 m (Escobedo, 1995, Vol. 1, p.28). En la calle de Aldama No. 75 de la colonia Guerrero; en el centro histórico, hay canales tallados en la roca de bentonita (Jiménez Pérez, 1997). Otros puntos son la Plaza Abasolo No. 143, en la colonia Guerrero de la delegación Cuauhtémoc (Sosa, 2001) y en la Plaza Juárez de la Alameda, en el Centro Histórico de la Ciudad de México (Corona, 2004).

Durante las excavaciones de la línea 8 del metro, en el paso a desnivel entre el tramo de Cuitláhuac a Garibaldi, se observó un canal en la capa de bentonita que está a 4.20 m de profundidad (Jiménez, 1993).

Después de muestrear en los canales, se encontró evidencia paleobotánica en el fondo primitivo de la Ciudad de México, lo que nos habla de la diversidad de probables alimentos cultivados en el México prehispánico: tomate de cáscara (Phsalis philadelphica), maíz (zea mays), patata, tomate y berenjena (Solanum), chile guajillo (rostratum capsicm), pimiento, ají dulce o chile morrón (annuum), cultivos para producir algodón (Gossypiuu), algodón (nirsutum), quintonil (Amaranthus hybridus), verdolaga (Portulaca); una especie de planta acuática perteneciente a la familia Zosteraceae (Zostera), calabacita (Chenopodium nuttalliae), epazote (Chenopodium ambrosiodes), amapola de campo (Argemone mexicana), espiga de agua, pasto de agua, lila de agua; un género de plantas acuáticas (Patamogeton) y una especie de planta acuática perteneciente a la familia Ruppiaceae (Ruppiamarina), González en (Corona, 2006).

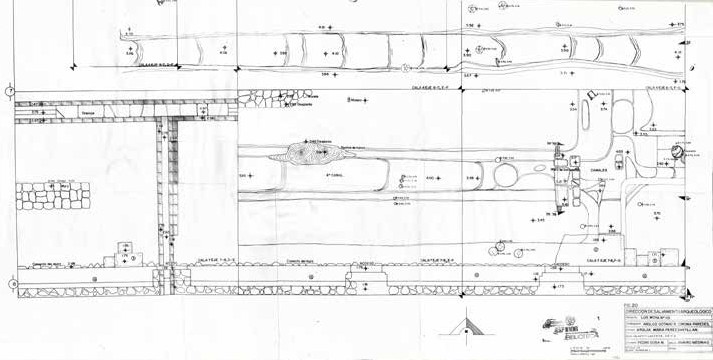

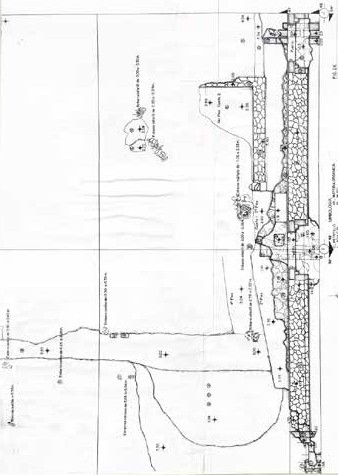

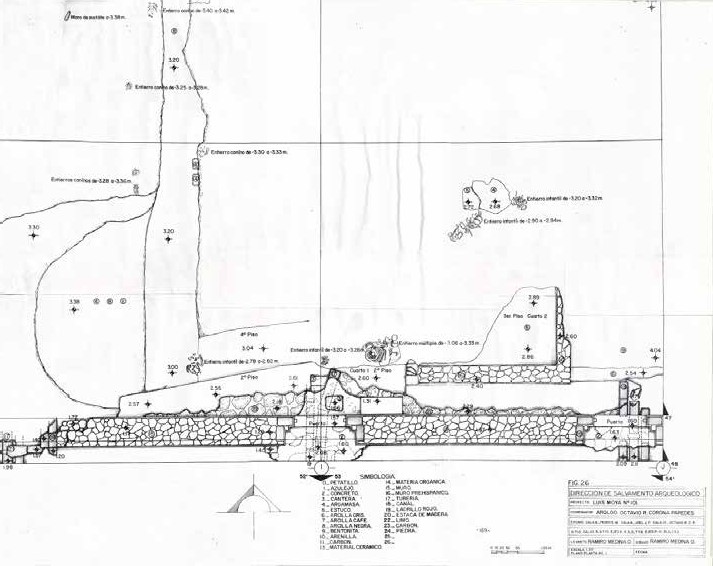

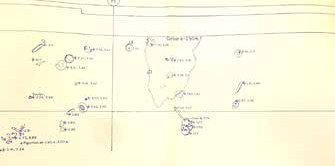

Predio de Luis Moya 101

El predio de Luis Moya presentaba un terreno en forma de “L”; la parte más corta se orientaba en dirección de norte a sur y la larga iba de este a oeste. Tenía una superficie aproximada de 3,309 m2. En este espacio se llevaron a cabo excavaciones arqueológicas en las que, al llegar a la profundidad de 3.50 m, se encontró la roca natural bentonita[1]. Esta roca presentó un trabajo de talla para la creación de canales hidráulicos; por las proporciones del hallazgo, se hizo una excavación extensa en todo el predio para poder conocer las dimensiones de cada uno. En el sistema de canales, la irrigación permanente tuvo como base el agua de manantiales; este sistema lo encontramos en las calas 4, 5 y 6, en los ejes 5, 6, 7, 8. A, B, C, D, E, F y G (Figura 1).

Estos canales presentan niveles distintos que decrecen de Oriente a Poniente. En los ejes 5, 6, 7, de B, G se observaron cuatro canales que corren de oriente a poniente; hacia los ejes 5, 6, 7, B, D. Dichos canales cruzaron con otros dos que corren de sur a norte, ampliándose éstos hacia el lado norte, y se hicieron más angostos hacia el lado sur.

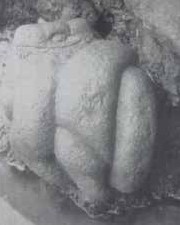

El cuarto canal se localizó en los ejes 7, 8, A, G, sus dimensiones fueron las siguientes: ancho 1.55 m al oriente y 1.05 m al poniente, su longitud mide 23.15 m y muestra menos ondulaciones en su superficie, sin embargo, en su centro se observan desniveles de 3.50 a 4.12 m. Del lado oriente terminó en 3.96 m y hacia el poniente en 4.10 m. En este último nivel, se presentó la escultura de una serpiente de basalto enrollada asociada a dos esferas de tezontle (a los lados). Al concluir esta excavación tuvimos la oportunidad de apreciar y distinguir que emanaba agua de un manantial que escurría hacia los cuatro canales y en el terreno más alto de la escultura de manera cercana. Nos impresionó particularmente que, donde se presentó la serpiente, el agua corría y parecía que era el cuerpo de la misma en movimiento.

En la parte posterior a la serpiente hay una plataforma de tierra que presenta en la superficie una lentícula de carbón y ceniza que se distribuye de norte a sur; y a sus lados se asocia con cinco entierros de perros. Del lado norte se presentaron dos cráneos adultos de ambos sexos, y hacia el lado sureste de la lentícula hay fragmentos de muros de piedra de dos cuartos con cuatro pisos de estuco; entre cada uno de ellos se observaron diez entierros primarios, secundarios y múltiples de individuos completos y en buen estado de conservación, cuyos rangos de edades varían: tres son recién nacidos de alrededor de cinco meses, cuatro de ellos de entre cinco meses a 1.5 años, tres son de 1.5 a 2.5 años (Información oral de la Antropóloga Física Margarita Huerta Bahena) (Figura 1 y 2).

Al observar el hallazgo y tratar de explicar qué significa este conjunto de elementos, decidimos buscar evidencia histórica y antropológica asociada a la actividad agrícola en sitios pertenecientes a los pueblos aledaños de la Ciudad de México, encontrando que éstos se relacionan con los rituales agrícolas que aún se practican y conservan en la memoria histórica transmitida de generación en generación, por tradición oral y en la práctica: al sembrar en zonas de cultivo dentro de la Ciudad de México y Mesoamerica.

Consideramos que esos elementos son símbolos que pertenecen al ritual y Geertz los define diciendo:

“los símbolos no son solamente expresiones que encapsulan la realidad social y psicológica del hombre, sino que le ayudan a conceptualizar esa realidad. Adicionalmente, los símbolos son elementos importantes para unir […]. Analizar los símbolos dentro de su propio contexto cultural es importante porque estos son medios culturales usados para caracterizar acciones o representar hechos entre el individuo o individuos y su medio circundante […]. En los rituales, por ejemplo, los símbolos son conectores sagrados que fusionan el tiempo mundano con el tiempo religioso; una transposición que adquiere valor real y sintetiza la visión del mundo” (Geertz, 1973. p. 141).

Los elementos hallados son los siguientes siete:

- – En este hallazgo el agua se encontró al liberar los canales e hizo surgir un manantial que corría de este a oeste y; al encontrar otros dos canales en direcciones contrarias, éstos continúan de sur a norte. El agua es un elemento fundamental para la vida cotidiana de todo ser humano y particularmente para un agricultor que trabajó en esta zona chinampera del barrio de Moyotlán (Figura 1).

Sobre este elemento, Seler también menciona lo siguiente: “[…] El oeste es la región del Tamoanchan, de la casa del nacimiento, del Atl Ayahuican; el país del agua y de la niebla. En el oeste se encuentra también el gran mar en que se hunde el Sol de la tarde y el río que tienen que cruzar las almas de los muertos para llegar a su lugar de descanso” (Seler, 1963b, p. 52).

- – Se halló en el cuarto canal una escultura de basalto con la representación de una serpiente de cascabel enroscada. Su cabeza se presenta orientada hacia el este y mira hacia el oeste. Fue colocada en el nivel más alto del canal, se encuentra asociada a dos esferas de tezontle rojo y ubicada en el perímetro de una plataforma de tierra (probable espacio habitacional incorporado a terrenos de chinampa) (Figura 2).

Según los datos históricos, las serpientes estaban relacionadas con la fertilidad de la tierra, mientras que, en el calendario náhuatl, era el quinto signo de los días, llamado coatl, que en náhuatl significa serpiente (Siméon, 2004). Los que habían nacido bajo este signo vivían felices y prósperos. “El día serpiente es uno de los pocos en los que se representaba al animal de cuerpo completo” (Aguilera Carmen, 1985, p.73).

La serpiente se ha utilizado para simbolizar parte del cuerpo humano, la tierra, el cielo, el mundo, enfermedades, fecundidad, esperanza, muerte, agua, germinación, maíz y fuego. (Gamboa & Pérez-Castro, 1996, pp. 3-4).

- – Se encontraron cuatro entierros de perros de la especie de “Itzcuintlis” colocados en diferentes posiciones (Figura 3) y asociados a una lentícula orientada de norte a sur que contiene carbón y ceniza. De acuerdo a las creencias que se tenía acerca de los perros, ellos eran quienes tenían que acompañar al individuo hasta el inframundo para librarlo de los peligros. Por esta razón se les daba muerte de un flechazo en el cuello y se les enterraba con el difunto; el perro debía ser de color leonado y alrededor del cuello se le colocaba una cuerda de algodón sin hilar; la cuerda adecuada a la región de la Tierra. Y, en este caso, sólo el sol puede ser el dios muerto que, al anochecer, se hunde en la Tierra. Xólotl, el perro, el fuego que cae de las nubes, el dios nacido del agua, es el compañero de Tláloc, numen de las montañas, nubes, la lluvia y el relámpago (Seler, 1963a, pp. 48, 98, 99, 147; 1963b, p. 34).

- -En la parte sur, debajo de la lentícula de carbón y ceniza, había diez entierros de neonatos o infantes. Se tiene una similitud con los trabajos de excavaciones arqueológicas realizadas en el Templo Mayor. Luján menciona que los hallazgos de la Ofrenda 48 del Templo Mayor se relacionan con las fuentes documentales del siglo XVI que indican que la mayoría de los sacrificios de niños perseguían las dádivas de las deidades acuáticas y de la fertilidad. Las ceremonias estaban sujetas al calendario o a momentos de crisis; los niños eran, simbólicamente, los asistentes enanos y deformes del dios de la lluvia. Las lágrimas que derramaban al ser inmolados servían como un augurio esperanzador de precipitaciones excesivas (Broda, 1971, pp. 245,327en López, 2006, pp. 368,370).

Graulich (2005) escribió sobre el sacrificio humano entre los mexicas. Menciona que, por lo regular, los distinguidos eran infantes entregados o vendidos por sus padres (en ocasiones por testarudos), niños esclavos ofrecidos por señores y gente poderosa, infantes comprados fuera de la ciudad o hijos de prisioneros de guerra. Se señala que los reyes y señores responsables, en cierta medida, del buen funcionamiento de los meteoros, proponían a sus propios hijuelos para el techcatl durante sequías, inundaciones o para lograr ricas cosechas (Graulich, 2005, pp. 208, 209).

- -En el extremo norte de esa lentícula de carbón y ceniza, también fueron encontrados dos cráneos de individuos adultos; uno femenino de entre 50 y 55 años de edad, que presentó dos perforaciones en el área parietal y temporal, y el segundo, masculino, de edad promedio entre 55 y 60 años, que presentó una sola perforación del lado izquierdo con aproximadamente 10.5 cm de diámetro. Por las perforaciones en ambos cráneos hemos considerado que fueron retirados de un tzompantli y colocados como ofrenda en su lugar de origen (Figura 4 y 5).La raíz de la palabra tzompantli deriva de las palabras nahuas “tzontli”, que expresa cabeza o cráneo, y de “pantli”, que es hilera o fila. Por lo que tzompantli significa “hilera de cráneos”.“Ahora bien, las ceremonias de la fiesta Tlacaxipehualiztl se dividían en tres fases principales. La primera era el sacrificio de cuanto cautivo había. Este sacrificio se consumaba en lo alto de la pirámide de Huitzilopochtli. Los corazones se ofrecían al sol, con la sangre se rociaba la boca de los ídolos, las cabezas se clavaban en el tzompantli, la carne de cada prisionero se la comían los deudos y amigos de su antiguo Señor, mientras que él mismo no la tocaba, ya que se le consideraba ligada con la víctima por ciertos vínculos de parentesco.” (Seler, 1963b, pp. 129).

Sahagún nos informa que en los sacrificios humanos realizados durante las festividades del Templo Mayor, a los muertos se les desollaba y desmembraba, las cabezas se llevaban al tzompantli y posteriormente regresaban los cuerpos de los sacrificados a los barrios de donde habían salido. (Sahagún, 1999, p. 139).

- – Se encontró un olote que habla de una probable ofrenda por su uso ritual; con él se elaboraban bebidas fermentadas que se consumían en ciertas ceremonias religiosas durante el Preclásico Temprano (2500-1200 a.C.). En la fiesta del hueytozoztli se hacían ofrendas de comida hecha de maíz para Chicomecoatl (diosa del maíz; carne y vida de los hombres), se encontraba Xilonen, “muñeca de jilote” o jilote pequeño; diosa de los elotes tiernos de maíz; a la que se festejaba en los ritos previos a la primera cosecha que incluían la decapitación de una doncella (Vela, 2011, pp. 24,32,36).

7. – En un caso de entierros múltiples se presentó el caparazón de una Tortuga asociado con los entierros de infantes, ésta nos remitió al mito de la creación del maíz y a su deidad en Mesoamérica, en donde se menciona que la viuda de un músico malparió a su niño, quiso tener siempre cerca el cuerpo de su hijo, y lo enterró donde lavaba la ropa. De la sepultura creció una mata y la mujer hizo tamales con sus frutos, pero los tamales resultaron amargos y los arrojó al pozo. De la cueva del pozo salió una tortuga que cargó sobre su caparacho uno de los tamales. El tamal se convirtió en un niño que viajaba sobre la tortuga. Este niño en realidad era el maíz; como aún era muy pequeño, a diario se ensuciaba en la tortuga. La caca del niño escurría sobre el animal y el caparazón quedó pintado para siempre con bellos colores (López, 1988, pp. 77-78).

Conclusiones

A la llegada de los españoles, muchos sistemas hidráulicos se siguieron usando y otros se sustituyeron por otros artefactos y materiales (de madera y piedra o de hierro), se introdujeron molinos, presas y norias. Se terminó el régimen de organización social existente y se implantó la organización en ciudades y haciendas, por lo que la compleja red de canales fue inutilizada. En cambio, se continuó el aprovechamiento del agua pluvial mediante presas y se implementaron nuevos sistemas de desviación de corrientes de agua como las galerías filtrantes o qanats de origen persa (Hernández, 2003, pp. 135-140).

Tenemos evidencia del sistema hidráulico de canales desde Luis Moya hasta la Plaza Abasolo; muy cercana al sitio arqueológico del centro de Tlatelolco. Sin embargo, es importante llevar a cabo otras excavaciones desde Luis Moya hacia el cerro de Chapultepec, se tiene un perfil estratigráfico de Zeevaert (Mooser, 1956, p. 7), en el cual, el nivel de la roca natural está a la profundidad de entre 3 y 6 m, nombrada costra superficial, y tiene una extensión que va desde Tlatelolco hasta el Auditorio Nacional; esto es una limitante para confirmar que en toda esa área se hayan distribuido canales con chinampas como una zona agrícola importante para proveer de alimentos a la ciudad mexica.

Analizando los hallazgos en Luis Moya, se consideró que en este lugar se practicó un ritual agrícola. Actualmente se lleva a cabo éste tipo de ritual en la Ciudad de México dentro de varios pueblos con esta actividad; sus trabajos inician desde el 2 de febrero con la bendición de las semillas (festividad católica) y finaliza el día 1 y 2 de noviembre con la cosecha de temporal. Estos días están relacionados con los difuntos de niños y adultos y se vincula con el fin de la fertilidad de la tierra.

Los documentos históricos refieren que en Mesoamérica se tenía un calendario del año solar que se dividía en dieciocho meses de veinte días y cinco días considerados nefastos. En este calendario tenemos varias ceremonias relacionadas también con el ciclo agrícola y, al compararlos con los rituales actuales y el hallazgo en Luis Moya, observamos lo siguiente:

El trabajo agrícola era pensado como un ceremonial anual asociado al calendario solar mexica; en donde había una serie de elementos indispensables para el logro de una cosecha abundante que beneficiaba a la población. Esos elementos eran la semilla del maíz, el agua, la tierra, la coa, y la presencia del hombre que haría la petición de lo sagrado a sus dioses para que esta siembra llegara a buen fin, por lo que debería llevar a cabo el ritual para que esos dioses acompañaran al hombre en el quehacer agrícola.

Al revisar las festividades que se llevaban a cabo durante cada mes del calendario solar mesoamericano, hemos distinguido que, en el estudio de Vaillant de 1973, para una mayor comprensión, éste coloca las fechas del calendario juliano, las deidades mesoamericanas y la actividad agrícola a la que era dedicado cada mes. Al revisar los hallazgos en Luis Moya, podemos relacionar estos datos para entender el ritual agrícola contenido en esta excavación: Se encontró maíz, que es una planta sagrada de Mesoamérica, acompañada del caparazón de una tortuga que nos hace recordar el mito de la creación del maíz descrito antes. Las principales deidades del maíz tienen que ver con dioses que son llamados de acuerdo a su ciclo de vida: maíz tierno, floración, hasta un maíz maduro y listo para cosechar como Xilonen, Chicomecoatl, y Centeotl. Sus festividades se llevaban a cabo en los meses de Huey Tozoztli, Hueitécuhuílhuitl, y Ozpaniztli; en los que el maíz crece hasta el fin de su recolección.

La festividad del mes de Tlacaxipehualixtli tenía que ver con la época de las siembras; era Xipe Tótec (también llamado Tezcatlipoca Rojo del Occidente), dios de las siembras, conocido como Nuestro Señor Desollado.

Por ser un pueblo agrícola, requería realizar ceremonias para solicitar agua a sus dioses; en el conjunto de símbolos antes descritos encontramos diez niños ofrendados asociados a deidades de lluvia como los Tlaloques, o la diosa Chalchiuhtlicue; dicha actividad era realizada en las fiestas llamadas Atlacohualco y Etzaqualiztli. Según estas notas, los niños sacrificados traerían abundancia de agua y dádivas de las deidades acuáticas, permitiendo buenas cosechas durante el año.

Sin embargo, las serpientes que los Tlaloques utilizaban como parte de su atavío representan otro elemento asociado a estas deidades de lluvia, por lo que consideramos que la presencia de la serpiente en los canales no era más que una petición indispensable para tener abundante agua.

Estas deidades están relacionadas con el ciclo agrícola y corresponden también a los elementos asociados al canal en el Barrio de Moyotlan. Lo que nos hace ver en esta comparación actual, histórica y arqueológica una tradición que sigue perdurando hasta nuestros días, con cambios en sus rituales, con grandes fiestas y música, que es lo que hacen en los pueblos aledaños a la ciudad, pese a la urbe que se está expandiendo. En estos lugares hay mayordomías que toman el cargo que les da la iglesia para realizar las fiestas dedicadas a los días relacionados con sus santos y con el ciclo agrícola. Aunque no están en el campo realizando esta actividad, sus ofrendas que llevan a bendecir a la iglesia tienen el fin de generar buena cosecha o que en sus casas no les falte alimento. Estas creencias y las grandes fiestas realizadas por los cargos de mayordomía en cada pueblo dan una identidad a cada uno ellos, preservando así sus tradiciones.

Referencias

Aguilera Carmen. (1985). Flora y Fauna Mexicana: Mitologías y tradiciones. México: Everest.

Arana, R. M. (1967). Rescate Arqueológico en la Ciudad de México. Boletín No.30 Fototeca del autor, p. 3-9.

Broda, J. (1971). Las fiestas aztecas de los dioses de la lluvia: una reconstrucción según las fuentes del siglo XVI. en: Revista Española de Antropología Americana, (6). España

Calnek, E. (1974). Conjunto Urbano y Modelos Residencial en Tenochtitlan. México.

Códice, F. (1905). Ilustraciones para la Historia de las cosas de Nueva España de Sahagún, publicado por Francisco del Paso y Troncoso. Libro II.

Coe, M. D. (1968). San Lorenzo and the Olmec Civilization. en: E. Benson, Dumbarton 76 Oaks Conference on The Olme. Washington: Dumbarton Oaks Research Library and Collection.

Corona Paredes Octavio Rogelio, M. P. (2004). Proyecto Plaza Juárez sitio: Relaciones exteriores: informe final de excavaciones. México: Dirección de Salvamento Arqueológico.

Corona, P. O. (2006). Rescate arqueológico del predio de Luis Moya 101. México: Archivo técnico INAH Exp. 8-460.

Enrique, V. (2011). El Maíz Catálogo visual historia. Simbolismo. Botánica. Gastronomía. México: Arqueología Mexicana edición Especial 38 marzo 2011.

Escobedo, R. D. (1995). Proyecto arqueológico Santa Isabel estacionamiento Bellas Artes (Reporte General). Volumen 1. México: Dirección de Salvamento arqueológico.

Gamboa, L, et al. (1996). La serpiente en el mundo prehispánico.

Geertz, C. (1973). The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books.

González Quintero, L. (1986). Contribuciones al conocimiento arqueobotánico de la cuenca del valle de México. Departamento de Salvamento arqueológico. México: INAH.

Graulich, M. (2005). Le sacrifice humain chez les Aztéques. Recuperado el 16 de diciembre de 2015, de Fayard HAIRLESS Dog, artículo sobre razas sin pelo en la enciclopedia Nation Master.

Heizer, R. (1968). New Observations en la Venta. en: e. E. (ed.), Dumbarton Oaks Conference 77 on The Olmec. Washington: umbarton aks esearch ibrary and ollection.

Hernández, P. Á. (2003, pp. 135-140). Agua, medio ambiente y desarrollo en el siglo XXI: México desde una perspectiva global y regional. México: El Colegio de Michoacán.

http://www.jornada.unam.mx/2013/07/20/cam- hidalgo.html20 Jul 2013 … (20 de julio de 2012). Recuperado el 8 de marzo de 2016, de Hidalgo. Ayot Icacahuayo. María Eugenia Jurado Barranco Etnóloga / IPN. En los pueblos indígenas de México, las expresiones estéticas son:

La Jornada de Campo Jiménez Pérez, J. (1986). Informe Técnico presentado al coordinador del Proyecto Arqueológico “Metro Línea 7 Norte-Norte”, en la fase de excavación en la Ciudad de México. 16 de septiembre al 31 de diciembre. México: Archivo de la Coordinación INAH de Salvamento Arqueológico.

Jiménez Pérez, J. (1993). Informe de actividades realizadas en el proyecto de la Línea 8 del metro, en el tramo Cuitláhuac- Garibaldi, durante el periodo del 16 de marzo al 30 de diciembre. México: Entregado a la Dirección de Salvamento Arqueológico.

Jiménez Pérez, J. (1997). Informe de actividades de la Denuncia 96-67, Calle de Aldama 75, Colonia Guerrero en la Delegación Cuauhtémoc. México: Dirección de Salvamento Arqueológico.

Jiménez Pérez, J. (2001). Informe final de actividades del Proyecto Luis Moya No.101, Colonia Centro México, D.F. México: Dirección de Salvamento arqueológico, Biblioteca “Arqueólogo Ángel García Cook “.

Jiménez Pérez, J. (2003). Informe Técnico presentado al coordinador del Proyecto Arqueológico Cañada de la Virgen en San Miguel de Allende Guanajuato, México. México: Archivo de la Coordinación INAH de Guanajuato.

Jiménez Pérez, J. (2003b). Informe Técnico presentado al coordinador del Proyecto Arqueológico Cañada de la Virgen en San Miguel de Allende Guanajuato, México. México: Archivo de la Coordinación INAH de Guanajuato.

Jiménez Pérez, J. (2007). Informe Técnico presentado al coordinador del Proyecto Tehuacalco en Chilpancingo Guerrero. México: Archivo de la Coordinación INAH Chilpancingo, Estado de Guerrero.

López Austin, A. (1988, pp.77-78). Cuerpo humano e ideología. México: UNAM.

López Palacios, J. A. (1978). Informe de excavaciones en Niño Perdido. México: Direcció de Salvamento Arqueológico.

López, L. L. (2006). Huitzilopochtli. 28 de septiembre. Recuperado de: http://www.mesoweb.com/about/ articles/Huitzilopochtli.pdf

López, L. L. (s.f.). Huitzilopochtli y el sacrificio de niños en el Templo Mayor de Tenochtitlan. Recuperado el 18 de enero de: pdf: http://www.mesoweb.com/about/articles/ Huitzilopochtli.pdf

Marcus, J. y. (2006). Agricultural Strategies. Los Angeles: Institute of Archaeology-University. Cotsen Advanced Seminar.

Merino Carrión, B. L. (2005). La producción alfarera en el México Antiguo (Vols. I, II, III, IV, V). (I.N. Historia, Ed.) México D.F. México: Instituto Nacional De Antropología E Historia.

Mooser, F. (1956). Consideraciones Geológicas Acerca de la Formación del Lago de Texcoco. en: S.E. Mooser Federico, La Cuenca de México Consideraciones Geológicas y Arqueológicas (pp. 9-18). México: Dirección de Prehistoria INAH.

Pijoán, J. (1996). Summa Artis Historia general del arte. Vol. X. Madrid: Arte precolombino, mexicano y maya. México: Undécima edición ESPASA CALPE, S.A.

Robles, G. P. (1999). Fauna imágenes de ayer y hoy. Especial Arqueología Mexicana.

Rojas, R. T. (2009). Cultura hidráulica y simbolismo mesoamericano del agua en el México prehispánico. México: IMTA/CIESAS, inédito.

Sahagún, F. B. (1956). Historia General de las cosas de Nueva España. Libro 3, apéndice al Cap. I. México: Porrúa.

Sahagún, F. B. (1999). Historia general de las cosas de Nueva España. México: Porrúa.

Séjourné, L. (2002). Arquitectura y pintura en Teotihuacán (Segunda Edición ed.). México, México: Siglo XXI.

Seler, E. (1963a). Comentarios al Códice Borgia. Tomo I. México: Fondo de Cultura.

Seler, E. (1963b). Comentarios al Códice Borgia. Tomo II. México: Fondo de Cultura.

Siméon, R. (2004). Diccionario de la lengua náhuatl o mexicano. México: Siglo Veintiuno América Nuestra.

Solís, O. F. (2003). Gloria y Esplendor de los Aztecas. Edición Especial Arqueología Mexicana, Aztecas.

Sosa, M. P. (2001). Informe de estudio de factibilidad arqueológica Plaza Abasolo No. 14, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. México: Salvamento Arqueológico.

Vaillant, G. C. (1973). La Civilización Azteca Origen, grandeza y decadencia. México: Fondo de Cultura económica.

Valero, d. G. (1991). Origen de la propiedad en la ciudad de México. México: Colección Divulgación.

Valero, d. G. (1991). Solares y conquistadores, orígenes de la propiedad en la ciudad de México. México: Colección Divulgación.

Vela, E. (2011). El Maíz Catálogo visual historia. Simbolismo. Botánica. Gastronomía. México: Arqueología Mexicana Edición Especial.

White, S. E. (1956). Geología Glacial del Iztaccíhuatl. En S. E. Mooser Federico, La Cuenca de México Consideraciones Geológicas y Arqueológicas (págs. pp. 23,27). México: Dirección de Prehistoria INAH.

NOTAS

[1] La bentonita es un tipo de arcilla muy plástica con origen en la ceniza-volcánica o tobas, es una roca compuesta por más de un tipo de mineral ígneo vítreo; tiene hábito micáceo y, usualmente, es de fácil exfoliación, aunque son del grupo esmectitas. Definición de bentonita: Bentonita-Ecu Red www. ecured.cu/index.php/Bentonita.