How is made the xa’anil naj (the house of straw) in Tesoco, Yucatán, México

Luis A. Petul Cuxim

Licenciado en lingüística y cultura maya. Asesor Pedagógico Itinerante (CONAFE) 2016-2017. Docente en Telebachillerato Comunitario (SEP) 2018-Actualidad.

Margarita Hau Hau

Licenciada en Lingüística y Cultura Maya en la Universidad de Oriente, Valladolid, Yucatán.

Jorge Victoria Ojeda

Universidad Autónoma de Yucatán. ORCID: 0000-0003-4468-0901. Email: jorge.victoria@correo.uady.mx

Recibido: 27 de abril de 2017.

Aceptado: 10 de julio de 2017.

Disponible en línea: 01 de enero de 2018.

CC BY-NC-ND

Las palabras en maya que aparecen en este trabajo están escritas según las normas para la escritura de la lengua maya en el Acuerdo tomado en 2014 por parte de la Secretaria de Educación Pública, la Comisión Nacional de las Lenguas Indígenas y las Instituciones Peninsulares. Los autores expresamos nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas de la comunidad de Tesoco, Valladolid, Yucatán, que colaboraron de forma desinteresada en esta investigación. La definición de las palabras escritas provienen de la tradición oral, xa’anil haciendo referencia a huano como materia de construcción de la casa maya y naj a casa.

Resumen

La casa maya tradicional, catalogada entre los especialistas como arquitectura vernácula, resume en su “amarre” milenios de tradición cultural y de saberes. Ese conocimiento, cargado incluso de un sentido mágico y religioso, según los estudios (Sánchez, 2006, p. 84), forma parte de la identidad de los mayas. Su sentir hacia esos espacios crea, entre la vivienda y el ser humano, una relación tan cercana que inclusive sus “almas” se compaginan. Sin embargo, diversos factores atentan contra la existencia de ese tipo de casa-habitación, sobre todo desde el lado de la política pública que la considera como un signo de “pobreza”. En la comunidad de Tesoco, ese tipo de campañas ha tenido éxito, en conjunción con otros factores, y ahora son pocas las casas de huano en el poblado. En este artículo nos enfocamos a señalar las concepciónes, ideas y perspectivas de los moradores hacia aquello que la mayoría llama “su patrimonio”. Sin embargo, al ser casi todas personas mayores, nos queda la duda ¿qué pasará con ese conjunto de saberes materializados en una casa cuando ellos ya no estén?

Palabras clave: arquitectura vernácula, saberes constructivos, patrimonio cultural, destrucción del patrimonio.

Abstract

The traditional Mayan house, cataloged as vernacular architecture, summarizes in its “mooring” millennia of cultural tradition and knowledge. This knowledge, even loaded with a magical and religious sense, according to the studies (Sánchez, 2006, p.84), is part of the identity of the Maya. His feeling towards these spaces creates between the housing and the human being a relationship so close that even his “souls” are combined. However, various factors threaten the existence of this type of home-room, especially from the side of public policy that considers it as a sign of “poverty”. In the community of Tesoco that type of campaign has been successful, in conjunction with other factors, and now there are few huano houses in the town. We focus then on gathering the conception, ideas and perspectives of the inhabitants towards what the majority calls “their heritage”. However, since almost all older people, we have doubts, what will happen to that set of knowledge materialized in a house when they are no longer there?

Key words: vernacular architecture, constructive knowledge, cultural heritage, heritage destruction.

Introducción

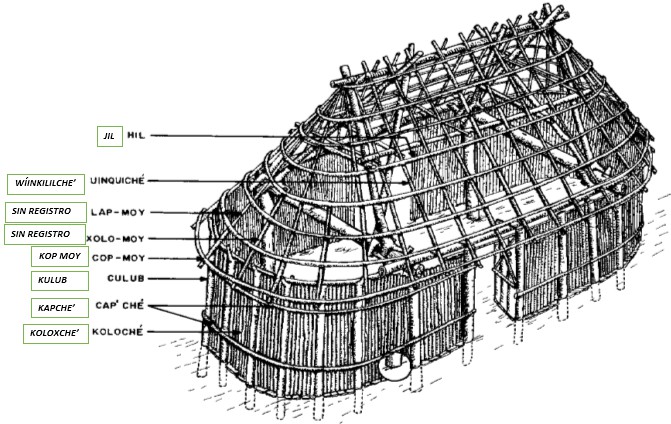

La casa tradicional, la xa’anil naj, conformada con materiales vegetales (huano o palma, troncos y bejucos) ha jugado un papel importante en la vida de los pueblos mayas, ya que en ella se desglosa un conjunto de conocimientos con los que se identifican. Su valor cultural, como la arquitectura, conlleva un cúmulo de saberes que se ha heredado de generación en generación mediante la oralidad y la práctica en la construcción de la misma.

Su principal función ha sido (y es aún) la de unidad habitacional; en la actualidad ha sufrido modificaciones por la presencia de nuevos materiales no naturales en su estructura, por causas que se mencionarán líneas abajo. Pero, sin duda, la afectación más grave consiste en su reemplazamiento por la casa occidental de bloques o de pared, como señalan los entrevistados, a causa de cambios socio-económico, políticos y culturales.

El objetivo del presente artículo consiste en ofrecer la voz de los informantes mayas acerca de la concepción, ideas y perspectivas de los moradores hacia aquello que la mayoría llama “su patrimonio”: la casa maya. Asimismo, se apuntan los factores detectados que inciden en la pérdida de ese elemento cultural ancestral.

El estudio se realizó en el año 2016, en la comisaría de Tesoco,[1] Yucatán, al sureste de México. La población se ubica a 7 kilómetros de la pequeña ciudad de Valladolid, sobre la carretera que conduce al polo turístico de Cancún, al oriente del estado de Yucatán. Es una zona considerada “tradicionalista” o “maya” en términos lingüísticos, sociales y culturales.

En Tesoco se reportan 1,362 habitantes (en el 2016), de los cuales 675 son hombres y 687 mujeres. El 99,78% de esa población es registrada en los censos como “indígena”, el 85,17% habla la lengua maya y el 71,41% habla maya y español.[2]

Un asunto toral del trabajo consistió en el registro de cómo conciben la casa maya los habitantes de la comunidad, su respeto, importancia, el uso del espacio y las perspectivas a futuro. Para ello, nuestro universo de trabajo se conformó por 10 mujeres y 10 hombres, de entre 40 y 80 años de edad, ya que en la colectividad se les considera como las personas que cuentan con los conocimientos para hablar de ese tipo de casa; debido a su familiaridad con el tema. En cuanto a nuestro objetivo, en el caso de los varones, las características fueron: que se hayan dedicado o dediquen aún a la construcción de la xa’anil naj y que fuesen reconocidos en el pueblo por esos conocimientos, que tuviesen conocimientos sobre la diversidad de maderas que utilizan para este fin y que fueran milperos. En el caso de las mujeres, el rasgo distintivo es que fuesen esposas de los “amarradores”[3] de casas, y que, en algún momento, hayan participado en la construcción de la vivienda.[4]

El trabajo tiene el valor agregado de que las entrevistas con los informantes las realizaron dos de los integrantes del equipo en lengua maya; en ese entonces eran estudiantes de la Licenciatura en Lingüística y Cultura Maya en la Universidad de Oriente, en Valladolid, estos compañeros son bilingües (maya-español) y conocen la región, ya que viven cerca.[5]

En Tesoco ya no existen muchas casas de huano, la mayoría son de bloques o mampostería y, al parecer, su reemplazo se ha dado de manera acelerada (Figuras 1,2 y 3). Esto motivó a que eligiésemos a esa comunidad con la intención de recoger las vivencias sobre el tema. Así, logramos visualizar el presente de las casas mayas, según sus moradores, aunque el futuro de las mismas, a decir de algunos informantes, no parece ser halagüeño, no obstante siempre hubo los de opinión esperanzadora.

La memoria del saber en la construcción de la xa’anil naj

La xa’anil naj, o casa maya tradicional, también apuntada en ocasiones como maya: naj, (Sánchez, 2017, p. 11), es un espacio dinámico donde se transmiten e inculcan valores morales; asimismo, es testigo de los aconteceres de la vida humana en el desarrollo de diversas actividades cotidianas –en su interior y en la peculiaridad de los saberes que posee para su edificación–, lo que lo define como un espacio social y funcional. Pierreboung (2003, p. 235) resume lo anterior al decir que esa casa ancestral es “parte esencial de la cultura y el reflejo de la vida cotidiana que ahí se desarrolla”.

De acuerdo a lo antes dicho, apuntando la relación del espacio con la vida de las personas, a través de las actividades que se llevan a cabo en el interior del lugar y de acuerdo a su vivencia, doña Hortensia Canul Tun señaló: “en la casa de huano nací, ahí me crecieron, ahí me educaron, me enseñaron a trabajar, me enseñaron lo bueno y lo malo, y seguro ahí moriré, mi querida casa me protege, ahí vivo”.[6]

Aunque escasa hoy en día, la xa’anil naj es considerada, en la comunidad de Tesoco, como una herencia de los nojoch máakes, o sea, de los abuelos o ancestros mayas. La expresión obliga a pensar que en la memoria de los habitantes no existe fecha exacta en la que se comenzó a erigir; lo que conlleva a una significación cuyo origen es, particularmente, de carácter ancestral, al que ellos mismos expresan con la palabra úuchilak.[7] Esa misma idea se refleja en el comentario recogido a don Silverio Xulux, quien dijo: “Quién sabe cuándo se comenzó a edificar la casa de huano así, sólo sabemos que viene de los abuelos y es un conocimiento antiguo que nos han enseñado”.[8]

Tomando en cuenta lo anterior, el origen de los saberes constructivos, que se expresan a través de la oralidad, pasan a ser parte de una tradición en la que las personas que se dedican a la elaboración de la xa’anil naj son capaces de manipular y preservar los recursos naturales que tienen en su medio. Esta acción Sánchez (2006, p. 82) la matiza al apuntar que “la habitación maya tradicional, se apega a la vivienda vernácula caracterizada en la capacidad del ser humano para aprovechar los recursos naturales en su beneficio, creando de esta forma sistemas constructivos eficaces”. (Figuras 4 y 5)

La xa’anil naj como espacio ritual

Dentro de la simbología cosmogónica de la cultura maya, el mundo está sostenido por cuatro deidades llamadas Bacabes; ubicándose una de ellas en cada una de sus esquinas; a su vez, el cielo también es sostenido en sus cuatro esquinas por señores denominados Balames (Balamo’ob), cuidadores de la milpa y de los pueblos (Hirose, 2008). En ese sentido, la xa’anil naj también debe tener cuatro esquinas (y por ende Señores), evidenciados por los horcones.

La tendencia de los cuatro rumbos conexos a la xa’anil naj, se encuentra vigente entre los habitantes de la comunidad de Tesoco a través de un ritual que forma parte de su manifestación cultural. Los pobladores tienen la siguiente práctica: antes de ocupar una casa de huano se tiene que hacer el ofrecimiento de la bebida llamada saka’.[9] La justificación para ello nos la contó don Marcelino Xuluc, de 89 años:

Al ofrecer saka’ en xa’anil naj, y al hacer payalchi’,[10] se le da vida al espacio (ka kuxkíintik u lu’umil).Otra razón es que, como los horcones y las maderas del cuerpo de la casa provienen del monte, estos tienen vida, ya que están bajo el dominio de los yumbalames / yumk’áaxo’ob considerados que, en su presencia sobrenatural, poseen mal viento (k’ak’as ik’) por lo que es necesario, con este acto, pedirles la protección espiritual (ma’ u kuchiko’ob k’ak’as ik’) y física (ma’ u k’oja’antalo’ob) de los que habitarán la xa’anil naj. Es así como dentro de la casa prevalece la vida, también en el espacio, como en los horcones mismos.[11] La cantidad de saka’ que se ofrece es de cuatro jícaras, una por cada horcón, y es colocada en los ch’uyubes.[12]

Para el ofrecimiento del “santo gracia” (saka’) no necesariamente se requiere de un jmen,[13] y tampoco de una fecha exacta para volver a realizarlo. Asimismo, si antes se hizo referencia a la casa, ese acto de protección también es una petición que ampara al solar. De tal forma, don Felipe Dzib, de 76 años, indicó lo siguiente:

Desde niño me acuerdo que, cuando se hace un loj solar, el único que lo realizaba es un jmen, pero hoy en día es distinto […]; para proteger tu solar no es necesario hablar a un jmen, hasta tú mismo lo puedes hacer; un domingo ofreces trece jícaras de saka’, se lo entregas a Dios para que te ayude y te vaya bien; pero no es necesario fecharlo para renovarlo, porque si se pasa del tiempo y no se cumple con ello, sólo cuando te des cuenta están sucediendo cosas raras en tu solar y en tu casa, el volver a hacerlo es hasta cuando se piense bien, se tengan los recursos o se le agradezca a Dios de todo lo que nos da “santo gracia”.[14]

Ofrecer trece jícaras de saka’ pudiera estar vinculado a lo que menciona Tuz (2013, p.183) respecto a que los habitantes de Tiholop, durante la ceremonia del ch’a’ cháak, ofrecen trece jícaras de saka’, que representan a los doce apóstoles y a Jesucristo como centro del todo.

Las cosas “raras” a las que se refería don Felipe son, por ejemplo, la muerte de gallinas o animales dentro del solar; que alguna persona “cargue mal aire” o k’ak’as ik’; que se escuchen ruidos extraños, e incluso que la persona que ofreció el saka’. tenga malos sueños.

En contraste a lo anterior, doña Valeriana Kantún, de 78 años, nos dijo que “Antes de pasar a vivir en una casa –incluyendo el solar–, tienes que hacer una novena para que sea protegida”.[15]

De lo planteado anteriormente, parece que el loj (bendición o consagración) del solar (o de la casa) ha sufrido una transformación, ya que, en el pasado, era realizado únicamente por un jmen, pero hoy en día, si es voluntad del dueño de la casa, hasta él mismo lo pude hacer; o si lo desea, puede reemplazarlo por novenas.

En contraposición a lo anterior, don Wilberth Canul, de 38 años, señaló:

“En la tierra todo es sagrado, eso de ofrecer saka’ son sólo caprichos, sólo estás jugando con Dios (ki’ichkelem yuum) y te puede castigar, para qué consagrar un espacio, si cuando se creó el mundo todo fue bendecido por él (tu lojaj láakal yóok’ol kaab)”.[16]

El ki’ichkelem yuum al que se refería don Wilberth ha sustituido a los yumtsilo’ob, pero no precisamente se refiere al Dios Cristiano; en su pensamiento se denota la existencia de un Ser superior como el dueño del mundo y el espacio donde se mueve.

Por otra parte, en la percepción de los habitantes de Tesoco, al ser ocupada una vivienda, el hombre le da a ese espacio construido su óol,[17] o sea su alma, y junto con ella le da la vida. De esta manera, aunque muera el dueño, la casa no se destruye, permanece como una manera de rendir respeto en memoria de quien la habitó; sin embargo, la casa pierde su fuerza al no tener óol, se deteriora y se viene para abajo como una revelación de que, cuando muera el propietario, aquella morirá con él aunque poco a poco.[18]

Del mismo modo, la xa’anil naj es considerada una morada que prevalece por ser testigo de los aconteceres de la vida. Esto se expresa en el comentario de don Eligio Cuxim, quien entre alegría y nostalgia, dijo: Mi querida casa, cómo la voy a destruir, si en ella crecí, crecí a mis hijos y tuve felicidad[19]

Si bien en su definición la palabra óotsil significa “pobreza” –lo que haría pensar que se tiene un sentimiento de lástima por quien habita una xa’anil naj–, en este contexto se refiere a “querida”, pues se hace notar la tristeza que sentiría el dueño de la casa ante su ausencia, por lo que aun teniendo una casa de mampostería o bloques, prefiere conservarla; así, la xa’anil naj adquiere un gran peso de afecto y de respeto por ser testigo del crecimiento espiritual, sentimental y físico de quienes la habitaron.

Al conjuntar la palabra “afecto” en otra dimensión, tomando en cuenta el sentido de relaciones de pareja, la xa’anil naj es un espacio que forma parte del universo vinculado directamente al sentido dual (masculino y femenino), con el que se inicia y se forja la familia; en el caso de Tesoco esta dualidad se ha visto en la unidad del hombre y la mujer en todo momento. En relación a ello, doña Zoila Poot mencionó:

Mi marido se va a trabajar en Cancún, pero no me deja sin comer, porque paga milpa; yo me quedo en la casa, me despierto temprano a cocinar para dejarles la comida a mis hijos, porque me voy a vender frutas en Valladolid; al regresar, por las tardes, voy a leñar, a veces voy a la milpa a cosechar el elote y también, como sé tejer, me pongo a hacerlo, así es mi vida; hay unidad entre mi marido y yo, él no se molesta en que voy a vender, ni en que voy a la milpa, de hecho los fines de semana que se encuentra hace la comida de los niños y va en la milpa; no hay diferencias, si él es hombre y yo mujer ambos nos ayudamos, para eso somos esposos, los dos trabajamos por nuestros hijos y convivimos en armonía dentro de la casa.[20]

En otro orden de ideas, adentrándonos en el pensamiento que define el modo de vida de la comunidad de Tesoco, y acorde a la manera de pensar de los habitantes, al hombre se le tiene que dar su solar para que amarre su casa, en cambio, la mujer cuando se casa se une a su marido y se va con él, cumpliendo así la tarea que le toca al cónyuge: aportar el solar. Doña Basilia Chablé explicó: “El hijo, al ser hombre, hay que darle su terreno para que ahí haga su propia vida, y la mujer, pues ella se casa y se va con su marido, sus destinos son así”.[21]

De esta forma, cuando los hijos –tanto el hombre como la mujer– forman su propia familia, ya no comparten el solar con los padres, hacen sus viviendas en solares distintos; lo que permite que el poblamiento de la comunidad, cada vez, ocupe su espacio ejidal, o los suelos de uso común que, al repartirlos o divididos entre los hijos, pasan a denominarse solares o terrenos en donde habitarán con sus propias viviendas; al tumbarse el monte para fomentar dichos solares se modifica el hábitat, y puede considerarse un elemento más que coadyuva a la escases de los materiales para la construcción de la xa’anil naj.

Preferencia del xa’aninaj ante la casa “de pared”

La xa’anil naj es preferida entre los habitantes del poblado de Tesoco por el confort que ofrece. Al caso, don Eligio Cuxim, comentó: “es mejor estar y dormir en una casa de huano, es más fresco en tiempos de calor, su esencia (óol) me refresca”.[22] La palabra óol en el discurso se interpreta como que la xa’anil naj lo posee a través de la frescura que otorga al ser humano que descansa en ella, por lo tanto, se da la existencia de una dicotomía. El óol de la casa se une al óol humano a través de la frescura que éste recibe, es decir el óol manifestado en la xa’anil naj hace una referencia a la frescura dada por el viento o aire que causa un sentimiento de felicidad de quien la habita, además de que, a través de él, se tiene la vida.

Habitar en una xa’anil naj ¿pobreza o riqueza? Respuesta del pueblo ante la influencia del gobierno

Hoy en día, como parte del proceso de urbanización inducido por el colonialismo y cristalizado por la ausencia de políticas públicas que favorezcan la prevalencia de la xa’anil naj; en Tesoco la mayoría de las casas son de material (bloques) y casi todas de color rojo con blanco, esto se debe a que, hace unos años, los habitantes recibieron la ayuda de un programa social por parte del gobierno estatal y quedaron pocas casas de huano en la comunidad. El reflejo de esto se relaciona con las primeras casas de los hijos construidas en los solares que se modificaron a raíz de la llegada de esos programas de gobierno, ya que cuando llegaron funcionarios para otorgar los apoyos miraron a las casa de huano como sinónimo de pobreza –idea heredada desde tiempos coloniales–, y esa postura está presente en el discurso político que considera a los habitantes de ese tipo de casas en una posición inferior.[23] La idea que les venden a los pobladores es salir de la pobreza, en parte, dejando de construir el tipo de casas tradicionales. Sin duda esas acciones nos remiten a tiempos de la invasión y conquista. Al caso, Sánchez (2017, p. 9) enfatiza ese lastimoso pasado al decir: “De ser representada como casa de dioses y ornamentación de templos y palacios durante el pasado mesoamericano, con la llegada de los españoles, la casa de los mayas se vio sumergida en la colonialidad al ser considerada choza y a sus habitantes indios”.

Pero en su trasfondo, la xa’anil naj es parte de una cultura milenaria que ha sido heredada. Sánchez y García (2014), la definen como: “la cuna de la arquitectura monumental maya”. No obstante, ante los ojos de los otros, esa sabiduría es subordinada ante la cultura occidental, catalogada por el elitismo. Gramsci (1995, p. 215) apunta que la cultura es, en ese sentido, parte de un modo de vida, sin embargo –ahonda–, existen denominaciones como la de “cultura no oficial”, o sea la propia de las clases subordinadas que no pertenecen a la élite, tal como es el caso en estudio.

Las ideas negativas hacia la casa maya provienen, sobre todo, de la gente que vierte esos comentarios porque la ve desde afuera, pero para “sentirla”, tal como señaló Luis A. Petul, “es necesario [conocerla] desde la voz directa de nosotros herederos de la cultura y de sangre maya; qué se piensa sobre tener la dicha de habitar en una xa’anil naj ¿es ser pobre o no?”.[24]

Al respecto, don Eligio Cuxim nos relató:

“Habitar en una casa de huano es felicidad, vives bien, además, mientras haya maíz, no nos hace falta de comer, es seguro que comemos, lo demás no importa, hay quienes dicen que soy pobre, pero más pobres son ellos porque yo no me enfermo ni me preocupo por nada, porque [de] la naturaleza vivo”.[25]

En el discurso se puede interpretar que, en el pensamiento de las personas de la comunidad, tener de comer y un lugar seguro para vivir constituyen la felicidad, por lo que la pobreza no tiene cabida.[26]

Discordante con lo anterior, don Lázaro Canul opina que:

Ser pobre es algo natural, es como cuando nace un pajarito, al principio anda caminando, empieza por debajo; pero cuando le salgan sus alas volará; así somos nosotros, somos pobres, pero si tenemos suerte de crecer, podemos tener un poco más, hasta hacer nuestras casas de pared, es lo que está pasando aquí en Tesoco, la mayoría de las personas somos pobres, pero hay muchos que se van a trabajar en Cancún y aprenden a trabajar la albañilería, ganan más y prosperan.[27]

En este caso se trasluce que lo que se denomina “prosperidad” divide a las personas entre quienes tienen recursos económicos y quienes no los tienen, sin reflexionar si su pensamiento es producto de un colonialismo, incluso en cuanto a demostrar en lo material quién posee más que el otro y, por ende, quién tiene un mejor nivel de vida.

En cuanto a la respuesta del gobierno, a través de programas sociales, éste sostiene estar mejorando la situación de las comunidades otorgando casas con paredes de bloques, las cuales se ubican a un costado de las casas de huano, pero, a diferencia de la xa’anil naj, en verdad no satisfacen a los pobladores. El gobierno sostiene –y muchos entrevistados así lo señalaron–, que es una estrategia para que los pobladores dejen de construír la xa’anil naj, además de ser una forma de canalizar la “necesidad” a otros rubros comerciales.

En relación a ello, don Anastasio Ac comentó:

Las casas de pared que el gobierno regala no tienen la misma comodidad, como las casas de huano, ya que hace mucho calor; por eso yo aún teniendo casa de pared prefiero dormir en una casa de huano; el gobierno sólo nos quiere fregar más, si te das cuenta, en una casa de huano no necesitamos ventilador, todo es fresco, ni corriente eléctrica, eso no hace falta, en cambio, con la casa de pared, por obligación tienes que bajar corriente, ya que hace mucho calor y por el día no se ve nada, porque está cerrado todo; una vez teniendo luz, así se van agregando más cosas en los gastos de uno: la tele, el refri, la plancha, ¿qué piensas?, ¿no nos están chingando así? Aparte de nuestra casita de huano, tenemos que pasar todas las cosas a la casa de pared, pero todo acabará como dice el dicho: una piedra no puede estar sobre otra.[28]

Utilidad de la xa’anil naj ante la casa de material

La maya naj está compuesta por un solo espacio multifuncional (Ramírez, 2002, p.169), al cual se le añade la cocina y el baño. En Tesoco, la presencia de casas de material ha obligado a que la casa maya sea utilizada como cocina de la que ahora es la casa principal, desapareciendo ese antiguo espacio original ubicado a la salida trasera de la casa. La palabra cocina se define en lengua maya como “k’oben” y cabe señalar que, en la parte cultural, la cocina funciona a la vez como comedor, en donde el hombre, la mujer y los hijos conviven. Lo que cabe destacar –aunque no se nos señaló en las entrevistas–, es que se le sigue dando esa utilidad a la casa maya: el papel integrador de la familia, ya que es donde se realiza el importante acto de comer y de reunión.

Difiriendo con esa postura, algunas entrevistadas señalaron una situación de pobreza (económica) como sinónimo de utilizar la xa’anil naj como lugar donde se preparan los alimentos y sitio de reunión para comer, en contraste con las mujeres y familias que hacen esas tareas en las casas de material. Doña Victoriana Xuluc apuntó: “La casa de huano ahora sólo nos sirve a nosotras, las mujeres, para hacer nuestra comida”,[29] mientras que doña Antonia Chan nos dijo: “A nosotros, como gente pobre, la xa’anil naj nos sirve para cocinar”.[30]

Haciendo una comparación con la casa de bloques, la xa’anil naj –en función a cocina, área de trabajo e incluso bodega– es preferida por la gente adulta, mientras que la casa de pared lo es para los adolecentes. Mariana Dzib, de 46 años, aunque tiene una casa “de pared”, dice: “Mi esposo y yo dormimos en la casa de huano porque hace fresco, además de que estamos acostumbrados desde pequeños, es una alegría vivir así; por las tardes desgranamos ahí, a veces guardamos nuestras cosas”.[31]

Con respecto al costo de amarrar la xa’anil naj, don Luis Vidal indicó que:

“Hacer una casa de huano cuesta aproximadamente $10,000 pesos, pues tan sólo en huano se estaría gastando $6,000.00 pesos, más la hechura, más los troncos; hay personas que compran la madera aparte, pero también hay quienes pagan a alguna persona para hacer su casa y éste se encarga de todo, hasta de buscar los troncos y demás”.[32]

En contraposición con la casa de materiales, doña Antonia Hau indicó que “La casa de huano cuesta como $20,000 pesos, es caro, esto contempla hasta a las personas que te ayudan, por eso muchos prefieren hacer una casa de pared”.[33]

Actores sociales en la construcción de la xa’anil naj

La transmisión del conocimiento sobre la construcción de la xa’anil naj se da de manera patrilineal (padre e hijo); aunque también de manera colectiva entre los que realizan la actividad. Muchas veces, los ayudantes de los constructores, a los que se integran los hijos, terminan por aprender la actividad a través de la observación, la explicación de las técnicas de construcción y el manejo de la propia naturaleza que va desde la selección del lugar en el que se van a cortar las maderas hasta el amarre de la misma.

Algunos de nuestros informantes nos contaron que, tiempo atrás, la casa se hacía con la ayuda de todos los miembros de la familia, y a veces con la ayuda de otras personas de la comunidad. En la construcción de manera colectiva, el dueño de la casa otorgaba a los ayudantes una cantidad económica voluntaria y los alimentos, por ello no salía caro, además de que se tenían los recursos materiales de manera libre y cercana; en el monte. Actualmente, la escasez de materiales vinculado directamente a lo económico, tiende a ser un factor que frena a los habitantes de Tesoco para seguir los saberes constructivos a través de la práctica en la arquitectura de la xa’anil naj. Mariana Dzib mencionó al respecto:

“todo ya cuesta mucho; nadie te ayuda gratis, no hay un trabajo grupal, como antes; ahora, si quieres que alguien te apoye a construir una casa, por ley hay que darle su sueldo, porque aquí no hay trabajo, entonces hay que pagar”.[34]

De igual manera, en relación con los materiales para la casa, Zoila Poot comentó, que “cuando teníamos los recursos (maderas y huano) aquí en el pueblo era más barato, y no se gastaba mucho, ahora ya no hay, todo es más caro y el sueldo sube”.[35]

Los actores sociales en la construcción de la xa’anil naj son los adultos, pero son pocos, no todos –nuestros entrevistados–, esto responde a un factor de cambio de oficio y, a la vez, de residencia, por causa de la cuestión económica, Margarita Chablé indicó al respecto:

La mayoría de los de aquí, en Tesoco, ya no hacen sus casas de huano, prefieren las de pared porque casi cuesta igual; por el contrario lo hacen porque al no haber trabajo aquí en el pueblo, se van en Cancún y ahí aprenden a ser albañiles, se dedican a ese oficio y de eso viven, es poca la gente que aún hace las casas de huano, mayormente son los abuelos y sus hijos que se dedican al campo, estoy diciendo los que se quedan, porque unos no aguantan la situación y se van a trabajar fuera.[36]

En cuestión de que si los jóvenes –como hijos o nietos de los constructores de la xa’anil naj– poseen los conocimientos o el saber para amarrar una casa, la gran mayoría desconoce o no se interesa por dicho conocimiento, y tienen sus razones. Así, Basilia Chablé comentó:

los jóvenes de hoy en día prefieren el estudio, y el tiempo que ocupan es sólo para la escuela, cuando terminan se van a trabajar; pero no todos estudian, los que no lo hacen ya no se acercan a platicar con los abuelos, quieren trabajar y salen de la comunidad para ayudar a la familia, se van como chalanes de albañil, después aprenden esa labor, y cuando juntan su dinero, tienen la mentalidad de querer vivir modernizados, haciendo su casa de pared.[37]

Devenir y prevalencia de la xa’anil naj (tradición) y la casa de pared (modernismo)

Tradición y modernidad caminan juntas, pero con un nuevo sentido. La palabra “moderno”, por lo general, denota algo nuevo, positivo, y la palabra tradicional refiere a algo antiguo, del pasado, incluso, para algunos implica algo ya caduco. La oposición de moderno versus tradicional es un tanto falsa, porque lo que es moderno en algún momento se volverá costumbre y luego será algo tradicional, con el paso del tiempo; de lo contrario no habría historia (Ramírez, 2002, p. 163). La cultura, el modo de vida, los símbolos, el conocimiento, etc., se dinamizan y todo lo presente será parte de un pasado, similar o diferente, pero la esencia se conservará. Así, la cultura denota un esquema de significaciones, históricamente transmitidas y representadas en símbolos; un sistema de concepciones heredadas y expresadas en forma emblemática, a través de medios con los que los hombres comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento y sus actitudes frente a la vida (Gertz, 1997). He ahí un valor intrínseco de la casa maya que no se pierde con la modernidad.

En la comunidad de Tesoco, vivir en una casa de pared ya es costumbre de las personas de la nueva generación (hijos) y de aquellos que cambian su estilo de vida al salir a trabajar, sin embargo aún existen casas de huano, a las que se les otorga y se les reconoce un valor cultural entre los mayas que las habitan.

De acuerdo al modo de vida y lo que se observó, éstas son las perspectivas de los habitantes en torno a la prevalencia o desaparición de la xa’anil naj en la comunidad. Al respecto, Victoria Xuluc considera que:

“según las distintas formas de ver las cosas, con lo moderno, pienso que sí, se dejarán de hacer las casas de huano aquí, en la comunidad –ya casi no hay–, en la actualidad se prefieren las casas de pared, pero si les preguntas qué significa para ellos, solo dirán: es lo mejor para vivir y lo hice porque tengo dinero”.[38]

En contraparte, doña Mariana Dzib indicó:

“No se dejarán de hacer las casas de huano, mientras existan adultos y gente que se dedique a este conocimiento, el estilo de vida se mantendrá, si los padres lo enseñan no se olvidará, yo lo hago con mi hijo para que reflexione”.[39]

Al respecto de la importancia que tiene para ellos la casa maya, doña Antonia Hau comentó que:

“La vida cuesta porque cuesta todo, sin embargo la casa de huano es lo que tenemos como patrimonio, es la herencia de nuestros abuelos, ahí crecimos, tal vez no vivamos bien, pero lo importante es que tengamos qué comer y dónde vivir”.[40]

La gran diferencia que encontramos a través de las diversas opiniones de los entrevistados, es que la xa’anil naj es concebida como un patrimonio, en contaposición, la casa de pared se percibe simplemente como un lugar, “jump’éel kúuchil”, sin alma, y manifiesta tener un sentido económico, aunque no es un criterio determinante para construir una casa de pared, puesto que, aún teniendo dinero, se da el caso de gente que prefiere habitar en una xa’anil naj.

Para las personas que poseen los conocimientos constructivos para dedicarse a la actividad del amarre de las casas, aún existe la esperanza de que la xa’anil naj no desaparecerá jamás, porque ellos la mantendrán con la fuerza de su trabajo. Pero cuando ellos no estén ¿qué es lo que proseguirá? Sin duda, la política pública tendrá fuerza en ese porvenir, por lo que, aunado al respeto de los derechos de los pueblos originarios, es momento de consumar la declaratoria de la xa’anil naj como parte del patrimonio cultural, en miras de la protección de un legado milenario.

Factores que coadyuvan a la pérdida de la casa maya

El cúmulo de saberes heredados en la construcción de la xa’anil naj como elemento arquitectónico siguen presentes en las personas que practican la actividad en la comunidad de Tesoco, y recae en la gente adulta (los abuelos e hijos de éstos). A pesar de estar vigente, hoy en día el conocimiento constructivo va transformándose, adquiriendo nuevos matices en la utilización variada de materiales modernos, como la lámina de cartón, la lámina de zinc, los alambres, etc., que sustituyen los materiales que provienen directamente de la naturaleza, pero que, dada la situación, ocupan un lugar en las estructuras de la xa’anil naj y su uso pasa a ser parte de la costumbre.

En la observación llevada a cabo –y en las entrevistas realizadas–, se pudo percibir que las técnicas constructivas son, en su mayoría, las mismas, lo que cambia únicamente es el material; por ejemplo en los amarres y en el techo.

Otra situación, de acuerdo a las adaptaciones actuales, sería que en vez de bejucos optan por los clavos, alambrón y tornillos, lo que sustituye unos materiales por otros y, por ende, también modifica esa parte de la técnica constructiva. De acuerdo a las características habitacionales típicas de una población rural (o como la imaginábamos antaño), la comunidad de estudio se ha transformado y ha adoptado un carácter semiurbano en donde la mayoría de las casas son de material (concreto y cemento) y sólo cuentan con pocos xa’anil naj.[41]

Los factores que se detectaron y que influyen en la situación anterior son:

–Ambientales y demográficos. Falta de ejidos en los que se puedan conseguir los materiales constructivos, puesto que los pocos ejidos existentes, han sido trabajados anteriormente para la actividad milpera o ahora se utilizan como terrenos o solares que luego pasan a ser habitados.

–Económicos. El mayor tiempo de duración de los bloques y mampostería, la facilidad de conseguir los materiales modernos, el precio menor, o al menos semejante al costo de los que vienen directamente del monte.

–Laborales, de migración y de “estatus”. Al no haber oferta de trabajo en la comunidad, y tampoco ejidos para hacer milpa, la gente (varones) y los jóvenes (los que no estudian y tampoco se interesan por aprender los saberes constructivos) salen en busca de mejores condiciones de vida; como albañiles o ayudantes de albañil; aprenden el oficio, viven de ello, tienen un mejoramiento económico y optan por una casa de pared, más acorde –según ellos– a su poder adquisitivo, en busca de elevar su nivel de vida.

–Políticos. Los programas de instituciones gubernamentales, y no gubernamentales, han llegado a Tesoco con la mentalidad de que el poseedor de una casa de huano es pobre, y buscan ayudar a la población a salir de la carencia, entre otras cosas, ofreciendo pie de casa de bloques y no apoyando la continuidad constructiva de la xa’anil naj (esta idea también permea entre los pobladores). En ese ofrecimiento tampoco se toma en cuenta las necesidades de las familias ni el número de personas que conforman a cada una. Esto es un ejemplo de la ausencia de políticas públicas que reconozcan la interculturalidad, el modo de vida, las tradiciones y costumbres de los pueblos originarios.

–Jurídicos. Al hacer casas de bloques se evita tener problemas judiciales u obligación en el pago de multas y solicitudes de permisos para poder transportar maderas y huano de otros partes, ya que en el entorno de la comunidad escasean. A esto hay que agregar las leyes de protección al medio ambiente.[42]

–Educación. A la mayoría de los jóvenes que estudian, acudir a la escuela les toma casi todo el tiempo, por lo que dicen perder el interés por aprender los saberes constructivos del pueblo. Al concluir la escolaridad ejercen lo estudiado en otros lugares, por lo que se abandona la oportunidad del contacto con los mayores del poblado y, por ende, de apropiarse de los conocimientos.

–Modernidad. Los jóvenes van adquiriendo una forma de vida diferente a la de los adultos; dicen vivir en la “modernidad” y no les interesa lo “antiguo”. Esa es una de las razones primordiales por las que la obtención del conocimiento constructivo ha disminuido en el pueblo. En pláticas informales, y no comprendidas durante el trabajo, algunos jóvenes señalaron que, inclusive, la lengua maya no les sirve en el trabajo turístico.

A guisa de consideraciones

Para los habitantes adultos de Tesoco, la xa’anil naj –como herencia ancestral– es de gran valor debido a que su edificación se vincula con los saberes constructivos a través de la práctica. De tal forma –para nuestros informantes– la connotación xa’anil naj va más allá de ser un elemento que se amarra o edifica con recursos naturales, tomando como referencia los materiales constructivos xa’an (huano) y naj (casa), en oposición al término “casa maya” que es una concepción proveniente de la otredad en la que se le otorga a la casa un significado como algo que viene de la cultura maya del pasado, con matices de folclorización.[43] Dentro del discurso de algunos de los habitantes del pueblo, ese concepto no tiene lugar, ellos saben que, como sociedad, tienen manifestaciones culturales en las que lo moderno simplemente se adapta; pasando a ser una cultura dinámica, puesto que para ellos la identidad la poseen inconscientemente a partir del reconocimiento ancestral de los saberes.

Otro componente que marca la importancia de la casa es que su arquitectura ofrece un confort al habitarla, es un espacio ritual y de convivencia en donde converge la historia oral (tsikbal); es una forma de vida ligada a lo cultural.

En cuanto a las nuevas formas de vivienda, al conjuntarse una xa’anil naj y una casa de pared, la primera no cambia su concepción, función e importancia, pues los habitantes no la destruyen, sino que prefieren dormir en ella; incluso es utilizada como bodega y cocina. Retomando la funcionalidad de la xa’anil naj como cocina y comedor, hay que notar que se le sigue dando importancia dentro de la vida cotidiana, pero ahora como unidad, como el espacio en donde se prepara algo tan vital como la comida y se propicia la reunión para ese acto. En el caso de las mujeres y los hombres adultos, la casa naj es utilizada para descansar, dormir y desgranar –por la comodidad que ofrece–, por lo que no deja de ser un espacio de usos múltiples, cuando así lo requiera; respecto a los hijos adolescentes o jóvenes, éstos prefieren dormir en las casas de pared.

Aunque parece que las mujeres se apropian más de las actividades que se desarrollan en la casa, mientras que los hombres se adueñan de los conocimientos respecto a su amarre o reparación, las condiciones han variado, puesto que hoy en día ambos géneros han roto la coyuntura entre los espacios en los que se mueven, debido principalmente a la situación económica. De tal forma, encontramos mujeres que van a la milpa, a leñar y salen de la comunidad para dedicarse al comercio; así como hombres que se dedican al trabajo de albañil y tienen que salir de su lugar de origen en busca de mejores condiciones de vida.

Como parte de las consideraciones, también encontramos que muchos habitantes de Tesoco relacionan el concepto de casa tradicional o xa’anil naj con la humildad o pobreza, debido a las ideas del discurso político que así les han hecho ver. Esto ha sido ocasión para que, dentro de la misma comunidad, se comiencen a dar divisiones entre el que tiene recursos económicos y el que no los tiene; sin embargo, para algunos pobladores ese no es un factor determinante en la construcción de una casa de pared, puesto que hay algunas personas que aún teniendo dinero prefieren habitar en una xa’anil naj.

Por otro lado, la denotación y la razón de cada saber constructivo, en las técnicas y en la estructura, está ligada a la cosmovisión del pensamiento, es decir, a la esencia del ser humano, en la que se tiene presente el manejo, el cuidado y la preservación de la madre naturaleza para el devenir de las futuras generaciones, a través de la preservación de la xa’anil naj. En ese sentido, lo cosmogónico en torno a la xa’anil naj se ve reflejado en lo físico (naturaleza)[44] y también en lo metafísico (seres cuidadores).

En el caso de lo sobrenatural, se concibe la existencia de seres superiores; dueños de la naturaleza a quienes se les tiene respeto y se les ofrece “el santo gracia” como un medio para pedirles permiso para cortar maderas, también se les pide protección espiritual y física; además del agradecimiento, que forma parte de la reciprocidad del ser humano, dentro de universo, hacia los señores creadores; a través de ceremonias o rituales como el k’ubul saka’ ichil naj (ofrecimiento del saka’ dentro de la casa) y el loj solar (consagración del solar).

Además de cuestiones propias de los elementos que constituyen la casa maya, también ha habido modificación en los rituales, por ejemplo, la sustitución de la persona que lleva a cabo la ceremonia; el jmen ya no es el actor principal, el acto ya puede realizarlo un hombre común. También se ha visto, dentro del comportamiento social de los habitantes de Tesoco, la modificación del ritual de actividades cristianas, como las novenas ofrecidas a los santos católicos, pero que van con el mismo fin: consagrar el lugar; en este caso la xa’anil naj.

Existiendo otras corrientes diferentes de pensamiento[45] en el discurso de algunas personas de la comunidad, se cree en la existencia de un Ser sagrado, que es el creador y dueño de todo, con el cual no se debe jugar, y no es necesario consagrar un lugar porque cuando se creó el mundo todo fue ungido con su poder divino. A partir de ello, este Ser ha ocupado el lugar de los señores creadores y dueños de la naturaleza.

Por último, cabe apuntar que si bien algunos datos señalados pueden resultar familiares a determinados investigadores, este estudio a nivel micro permite conocer de mejor manera la situación de una comunidad, así como cotejar generalidades de otros estudios. Como se apuntó, los entrevistadores fueron dos jóvenes de origen maya que dominan la lengua y conocen la región; sentimos por ello que no hubo obstáculo alguno para que las personas a quienes se les solicitó información ofrecieran una visión más personal e íntima, y no acorde a la que un desconocido no maya –y probablemente en una lengua no materna– quisiera escuchar o interpretar en castellano, o inclusive en lengua maya.

En síntesis, el panorama de la persistencia de la xa’anil naj en Tesoco no resulta halagüeño, las casas son pocas y quienes las valoran son gente adulta. Aunado a ello, los factores mencionados coadyuvan a ese panorama. ¿Será el precio de lo que llamamos modernidad?

Entrevistas realizadas por Alfonso Petul y Margarita Hau

–Doña Hortensia Canul, Tesoco. Entrevista 12/07/2016.

–Don Silverio Xuluc, Tesoco, Entrevista 12/07/2016.

–Don Marcelino Xuluc, Tesoco. Entrevista 13/07/2016.

–Doña Valeriana Kantún, Tesoco. Entrevista 13/08/2016.

–Don Wilberth Canul, Tesoco. Entrevista 14/08/2016.

–Doña Zoila Poot, Tesoco. Entrevista 14/08/2016; 27/08/2016.

–Don Eligio Cuxim, Tesoco. Entrevista 14/08/2016.

–Don Lázaro Canul, Tesoco. Entrevista 09/07/2016.

–Don Anastacio Ac, Tesoco. Entrevista 22/08/2016.

–Doña Victoriana Xulub, Tesoco. Entrevista 12/07/2016; 30/08/2016.

–Doña Antonia Chan, Tesoco. Entrevista 22/07/2016.

–Don Luis Vidal, Tesoco. Entrevista 27/08/2016.

–Doña Antonia Hau, Tesoco. Entrevista 27/08/2016; 30/08/2016.

–Doña Mariana Dzib, Tesoco. Entrevista 12/07/2016; 15/07/2016; 22/07/2016.

–Doña Margarita Chablé, Tesoco. Entrevista 27/08/2016.

–Doña Basilia Chablé, Tesoco. Entrevista 18/06/2016; 28/08/2016.

Bibliografía

–Benítez, Fernando (1985). Kí, el drama de un pueblo y una planta, México: Lecturas Mexicanas.

–García, Alejandra, Eastmond, Amarella y Aurelio Sánchez. (2017). “La casa de los mayas en la estética maya: De la fascinación de la antigüedad al desdén de la colonialidad”. En Xa’anil naj. La Gran casa de los Mayas, Aurelio Sánchez, coordinador. Mérida: Universidad Autónoma de Yucatán, pp.17-53.

–Gertz, Clifford (1997). La interpretación de las culturas, Barcelona: Editorial Gedisa.

–Gramsci, A. (1950). “Osservazazioni sul folklore”, en Opere, No. 6, Turín.

–Hirose, Javier (2008). El ser humano como eje cósmico: Las concepciones sobre el cuerpo y la persona entre los mayas de la región de los Chenes, Campeche. Tesis para optar al grado: Doctor en Estudios Mesoamericanos. México: Universidad Autónoma de México.

–Palma, Germán (1988). La casa maya y su solar Oriente de Yucatán. Mérida: Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos y Subsecretaría de Infraestructura Hidráulica.

–Pierrebourg Fabienne de (2003). “La vivienda maya, entorno natural y mundo natural: en enfoque etnoarqueológico”. En Espacios Mayas, usos, representaciones y creencias. México: Universidad Autónoma de México, pp. 235- 260.

–Ramírez, Othón (2002). “El hábitat maya rural de Yucatán: entre la tradición y la modernidad”. En Relaciones, vol. XXIII, Mérida: Universidad Autónoma de Yucatán, pp. 161-194.

–Restrepo, Jairo (2005). “La luna el sol nocturno en los trópicos y su influencia en la agricultura”. Fundación Juquira Candirú. Ecoagro y Agronet. Colombia, Brasil y México. En: http://www.biodinamica.es/documentos/InfluenciaFasesLunares.pdf Recuperado el 08 de septiembre de 2016.

–Román Kalish, Manuel Arturo y Aniela Piñon Jiménez (2017). “Permanencia y sustitución tecnológica en la arquitectura vernácula de Yucatán. En Xaánil naj”. La Gran Casa de los Mayas. Mérida: Universidad Autónoma de Yucatán, pp. 193-218.

–Sánchez, Aurelio (2006). “La casa maya contemporánea. Usos, costumbres y Tradiciones”, Península vol.2, Mérida: CEPHCIS-UNAM, pp. 81-105.

———- (2017). “Introducción a la historia de la maya naj”. En Xaánil haj. La Gran Casa de los Mayas. Mérida: Universidad Autónoma de Yucatán, pp. 9-14.

———- y Alejandra García (2014). La casa de los mayas de la península de Yucatán: historias de la maya na. Mérida: CIR-Universidad Autónoma de Yucatán.

–Tuz, Lázaro (2013). Aj Yuumtsilo’ob: Cosmovisión e identidad en los rituales agrícolas de los mayas peninsulares. Mérida: Casa de la Historia de Yucatán, Gobierno del Estado y Secretaria de Educación Yucatán.

Archivos electrónicos

– http://mexico.pueblosamerica.com/i/tesoco/. Fecha de recuperación 16 de noviembre de 2016.

– http://www.seduma.yucatan.gob.mx/archivos/legislacion-fija/LPAEY.pdf. Fecha de recuperación 22 de febrero de 2018.

NOTAS

[1] Toponimia de la comunidad pronunciada en lengua maya como: Te’ Ts’o’oko’, el locativo es te’: aquí y el ts’o’oko’ se refiere a terminó; por lo tanto, el significado del nombre es aquí terminó, Luis Petul, Comunicación personal 12/02/2016.

[2] Dato recopilado de http://mexico.pueblosamerica.com/i/tesoco/. Fecha de recuperación 16 de noviembre del 2016.

[3] Una casa maya no se construye, se utiliza la palabra “amarrar” debido a que con los bejucos se afianzan las piezas de su estructura. Esta acción es más compleja y conlleva una carga más simbólica que el simple concepto de ”construir” (Sánchez, 2017, p.10).

[4] La información ofrecida en este artículo es parte de los resultados de nuestro trabajo en Tesoco. El universo señalado no se eligió ex profeso para este fin.

[5] El estudio comprendió el análisis de audios de las entrevistas y de las fotografías recabadas. Los datos de las entrevistas se transcribieron al español por los estudiantes; posteriormente se revisaron las ideas extraídas con el propósito de ordenarlas y analizarlas. Este artículo es resultado de una selección de entrevistas cuya información fue examinada en 2017.

[6] Doña Hortensia Canul, Tesoco. Entrevista 12/07/2016.

[7] Vocablo en lengua maya que significa “desde hace tiempo” o “tiempo atrás”.

[8] Don Silverio Xuluc, Tesoco. Entrevista 12/07/2016. Texto original: Ken saj ba’ax k’iin ka’ kaj u meyajtiko’ob le xa’anil naj beyo’, chen in woojelo’on ku taal ti’ le nojoch áabueloso’obo’ jump’éel úuchben kaambal tu ka’anso’ob ti’ to’on.

[9] Bebida maya a base de maíz y miel; se ofrece como el cuerpo del hombre hacia los yuumes (señores creadores). Varía según el lugar; en algunos casos se le ponen cacao y azúcar.

[10] La oración que se hace en el ofrecimiento del saka’.

[11] Aquí se menciona que prevalece la vida en los horcones y por tanto la presencia de Balames. Por su parte, Palma (1988), postula que, los Balames son expulsados.

[12] Don Marcelino Xuluc, Tesoco. Entrevista 13/07/2016.

[13] Sacerdote tradicional maya.

[14] Esta última expresión hace referencia al maíz.

[15] Doña Valeriana Kantún, Tesoco. Entrevista 13/08/2016.

[16] Don Wilberth Canul, Tesoco. Entrevista 14/08/2016.

[17] Vocablo que se refiere al concepto de alma.

[18] Quintanilla, Eastmod y Sánchez (2017, p.18), apuntan que en el pensamiento maya la casa es un “sujeto”, no un objeto. Quizá en esa idea se conciba la existencia del alma del sujeto llamada casa.

[19] Traducido de: Óostsil in xa’anil najo’, bix ken in pa’e’, si leti’ iilmij in ch’íijil, in ts’éentik in paalalo’ob u yaantal ki’imak óol ichil.

[20] Doña Zoila Poot, Tesoco. Entrevista 14/08/2016.

[21] Doña Basilia Chablé, Tesoco. Entrevista 18/08/2016.

[22] Traducción: “u yóol le najo’ ku síiskuntik xan in wóol”.

[23] Al caso ver: Sánchez (2017, p. 12).

[24] Luis Petul, Comunicación personal. 12/02/2016.

[25] Don Eligio Cuxim, Tesoco. Entrevista 14/08/2016.

[26] Esto recuera las palabras de Rosa Elena Can Can (2016), que Sánchez (2017, p. 9) utiliza de epígrafe en tu texto. La reflexión dice: “Antes pensaba que había muchos pobres, pero ahora digo que no, sólo es otro modo de vida”.

[27] Don Lázaro Canul, Tesoco. Entrevista 09/07/2016.

[28] Don Anastacio Ac, Tesoco. Entrevista 22/08/2016.

[29] Doña Victoriana Xulub, Tesoco. Entrevista 30/08/2016.

[30] Doña Antonia Chan, Tesoco. Entrevista 22/07/2016.

[31] Doña Mariana Dzib, Tesoco. Entrevista 22/07/2016.

[32] Don Luis Vidal, Tesoco. Entrevista 27/08/2016.

[33] Doña Antonia Hau, Tesoco. Entrevista 27/08/2016

[34] Doña Mariana Dzib, Tesoco. Entrevista 15/07/2016

[35] Doña Zoila Poot, Tesoco. Entrevista 27/08/2016.

[36] Doña Margarita Chablé, Tesoco. Entrevista 27/08/2016.

[37] Doña Basilia Chablé, Tesoco. Entrevista 28/08/2016.

[38] Doña Victoriana Xulub, Tesoco. Entrevista 12/07/2016.

[39] Doña Mariana Dzib, Tesoco. Entrevista 12/07/2016.

[40] Doña Antonia Hau, Tesoco. Entrevista 38/08/2016.

[41] En torno al tema véase en trabajo de Román y Piñon (2017, pp.123-124).

[42] Al caso, ver: http://www.seduma.yucatan.gob.mx/archivos/legislacion-fija/LPAEY.pdf Fecha de recuperación 22 de febrero de 2018.

[43] En este trabajo utilizamos la expresión señalada con la intención de que se entienda como un sinónimo.

[44] En lo físico se encuentra la luna –por su fuerte influencia, según sus ciclos – como pauta a seguir en el corte de las maderas y el huano. La luna también es considerada como el astro que guía la vida del hombre en el espacio por el que se mueve (sembrado de plantas, procreación de los hijos, la milpa); las técnicas de amarres con bejucos persistentes; el tipo de maderas y la estructura misma de la casa, ver al caso: Restrepo, 2005.

[45] En las entrevistas se omitió preguntar si el entrevistado profesaba alguna religión.