Conditioning factors for the safeguarding of pre-Hispanic earthen structures in Mexico

Luis Fernando Guerrero Bacaa, Esteban Ávalos Beltránb

aUniversidad Autonoma Metropolitana, Xochimilco: ORCID, e-mail, google schoolar

bUniversidad Autonoma Metropolitana, Xochimilco: ORCID, e-mail

Recibido: 29 de Abril de 2022 | Aceptado: 26 de junio de 2022 | Publicado: 31 de agosto de 2022

Resumen

La conservación del legado de origen prehispánico construido con tierra enfrenta diferentes tipos de problemas, entre los que destaca la ausencia de información sobre los procedimientos que se emplearon tanto para su edificación, como en labores de mantenimiento periódico. Ante esa falta de datos, en fechas recientes se han tomado diferentes medidas para proteger los vestigios arqueológicos, aunque con muy dispares niveles de éxito. El presente texto tiene como objetivo analizar de manera diacrónica la problemática existente en estas actividades en nuestro país, a partir del estudio comparativo de casos emblemáticos. Con base en referentes conceptuales plasmados en la normativa internacional y en los criterios sobre la sostenibilidad vigentes, se evalúan algunos de los resultados alcanzados en sitios arqueológicos, en los que se han tomado diversas medidas que incluyen acciones de conservación preventiva, restauración, reconstrucción y reenterramiento. Se concluye que el manejo del patrimonio construido con tierra, y en especial el de origen prehispánico, requiere lineamientos particulares que tomen en cuenta la información disponible localmente, los saberes constructivos tradicionales y el rescate integral del patrimonio desde la perspectiva biocultural.

Palabras clave: Arcillas, tradiciones constructivas, sostenibilidad, revestimientos.

Abstract

The conservation of the legacy of pre-Hispanic origin built with earth faces different types of problems, among which the absence of information on the procedures that were used both for its construction and in periodic maintenance work stands out. Given this lack of data, different measures have recently been taken to protect the archaeological remains, but with very different levels of success. This text aims to analyze in a diachronic way the existing problems in these activities in our country, based on the comparative study of emblematic cases. Based on conceptual references embodied in international regulations and current sustainability criteria, some of the results achieved in archaeological sites where various measures have been taken are evaluated, including preventive conservation actions, restoration, reconstruction, and reburying. It is concluded that the management of heritage built with earth and especially that of pre-Hispanic origin requires guidelines that consider locally available information, traditional constructive knowledge, and the integral rescue of heritage from the biocultural perspective.

Key words: Clay, constructive traditions, sustainability, plasters.

Introducción

Entre las obras edificadas en la época prehispánica en México, destaca el empleo de la tierra como material constructivo, por su antigüedad y extensa difusión. Aunque existen numerosos sitios edificados sólo con piedra y cal en el territorio ocupado por la cultura maya en el sureste del país, los asentamientos del resto de Mesoamérica, en su mayoría estaban compuestos principalmente por edificios de bajareque, tierra apilada, tierra compactada y adobe, muchas veces revestidos con capas de material pétreo, unidos y revocados con morteros de tierra y, en ocasiones, con argamasas de cal.

Sin embargo, como consecuencia de la falta de visibilidad de las estructuras térreas, no fue sino hasta fechas relativamente recientes que se inicia su estudio sistemático como componente constructivo, y la implementación de acciones para su preservación. Por estos motivos, la salvaguardia del patrimonio arqueológico construido con tierra presenta diversas lagunas epistémicas y técnicas, que se derivan en gran medida de la ausencia de fuentes de información sobre la manera en que las civilizaciones antiguas llevaban a cabo acciones de mantenimiento que les permitían preservar estables los edificios, a pesar de las condiciones climatológicas.

El manejo de la tierra como materia prima en la época prehispánica implicó largos periodos de experimentación en los que, a través de continuos procesos de ensayo y error, las comunidades locales aprendieron a aprovechar los recursos de su entorno y a desarrollar sofisticadas estrategias. Este valor asociado a la singularidad de las diversas culturas constructivas y procedimientos de edificación, control de calidad y conservación preventiva, se convierte en una desventaja para su conservación actual, debido a que han desaparecido las civilizaciones que los generaron, y los escasos conocimientos heredados a través de la tradición vernácula suelen ser parciales o estar desvirtuados (Guerrero, 2007b).

Por ello, resulta indispensable el análisis y puesta en valor de los datos referentes a la edificación antes de iniciar acciones de conservación y restauración, puesto que de su comprensión integral depende su éxito o fracaso. Sin embargo, estos estudios y la aplicación de medidas correctivas no deberían recaer solamente en los arqueólogos que se encuentran a cargo de las investigaciones, puesto que su formación y experiencia normalmente no incluyen conocimientos sobre procedimientos constructivos en general (Molina, 1975), y menos aún sobre los de tierra, acerca de los cuales se cuenta con escasa información, de manera que las labores transdisciplinares tendrían que ser una norma de actuación para estos casos.

La colaboración entre los arqueólogos, antropólogos, arquitectos, conservadores, restauradores, ingenieros y constructores locales puede permitir un diseño ajustado a la realidad de cada caso de estudio y así evitar, en la medida de lo posible, la nociva práctica de la reconstrucción de los inmuebles y el uso de materiales y sistemas constructivos incompatibles con los preexistentes.

La reconstrucción de monumentos arqueológicos

La preservación del patrimonio arqueológico enfrenta una serie de problemas técnicos, económicos, socioculturales y normativos, siendo estos últimos cruciales por las implicaciones que conllevan. La Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos que se redactó en 1972 con el objetivo de proteger y conservar las obras del pasado, adoleció desde su origen de una falla ontológica heredada del siglo XIX, que parte de la ponderación diferenciada de los inmuebles históricos con base en su antigüedad (Medina-González & Becerril, 2012).

Esta idea, presente desde que se firmó la Carta de Atenas de 1932, que considera que las llamadas “ruinas” deben recibir un tratamiento especial con respecto al resto del patrimonio edificado, tiene sentido hasta cierto punto, porque se parte del supuesto de que tienen mayor tiempo de estar expuestas al medio natural y, por lo tanto, ser potencialmente vulnerables cuando se excavan y abren a la visita pública. Empero, en diversos países esta premisa ha sido malinterpretada, y se piensa que lo más importante de un bien cultural es su antigüedad, y que el resto de sus valores está determinado por el tratamiento de esta cualidad.

En el caso mexicano, esa visión trajo consigo un problema estructural que se deriva de la categorización del patrimonio con base en su época de construcción (Medina-González, 2017). Dentro de la citada Ley Federal se consideran “Monumentos Arqueológicos” aquellos construidos antes de la época de la conquista, “Monumentos Históricos”, los realizados entre tal período y el siglo XIX, y, finalmente, “Monumentos Artísticos”, los correspondientes al siglo XX. Además de esta desatinada separación, que ha generado múltiples conflictos por la imprecisión de sus criterios de aplicación, en el artículo 46, al referirse a las atribuciones y responsabilidades de las instancias gubernamentales encargadas de la protección, intervención y gestión de los bienes culturales, se dice que:

En caso de duda sobre la competencia de los Institutos para conocer un asunto determinado, el Secretario de Cultura resolverá a cuál corresponde el despacho del mismo. Para los efectos de competencia, el carácter arqueológico de un bien tiene prioridad sobre el carácter histórico, y éste a su vez sobre el carácter artístico (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2018).

Esta anomalía legal ha conducido, por una parte, a la afectación de obras “artísticas” para recuperar la arquitectura “histórica”, y en el peor de los casos, a la destrucción de ambos tipos de inmuebles para sacar a la luz estructuras arqueológicas, porque “tienen prioridad”.

Por otra parte, existe una forma de gestión del patrimonio que complica aún más la situación por una cuestión de competencias laborales. Se considera que solamente los arqueólogos tienen facultades legales para actuar en los sitios de origen prehispánico, sin necesidad de allegarse el apoyo de arquitectos, ingenieros, conservadores o restauradores (Schávelzon, 1984).

Es evidente que la formación en arqueología brinda una serie de conocimientos sobre manejo de sitios, pero en modo alguno convierte a dichos profesionales en especialistas en conservación, y menos aún en cuestiones administrativas y ejecutivas de proyectos de intervención. La mayoría de los arqueólogos hablan de los vestigios existentes como “sus sitios”, y no se trata sólo de una cuestión afectiva, sino que realmente ellos disponen de toda la información que sale a la luz en las exploraciones, presentan proyectos ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), y les son asignados recursos económicos y humanos destinados no sólo a la realización de estudios sino, sobre todo, para obras de conservación y restauración.

Este hecho, que en principio sonaría razonable porque podría suponerse que se tiene prevista la preservación de las zonas excavadas, lamentablemente ha sido tergiversado durante décadas, y un alto porcentaje de los profesionales de la arqueología han realizado intervenciones de reintegración, integración y reconstrucción que, la mayor parte de las veces, resultan escandalosas por la pérdida de los vestigios que acarrean, la alteración de las evidencias y, sobre todo, la afectación estructural de las ruinas como consecuencia de su desconocimiento sobre compatibilidad de materiales y sistemas constructivos históricos y tradicionales.

Es de suponerse que esta forma de actuar no ha sido de “mala fe”. Las acciones de complemento de faltantes, relleno de oquedades y aplicación de superficies de sacrificio en muchos casos eran “indispensables por razones estéticas o técnicas”, como reza la Carta de Venecia, pero, por desgracia, “ha sido una práctica común en la arqueología mexicana” la recomposición integral de volúmenes que, a juicio del personal a cargo del sitio, se requieren a fin de “habilitar la zona para ser visitada por el público” (Vela & Solanes, 2001, p. 41).

La tendencia imperante desde las primeras décadas del siglo XX, de buscar que las ruinas sean completadas para poderse interpretar adecuadamente, pasó por un periodo sumamente complejo a partir de la década de 1940, momento en el que confluyeron diversas condicionantes sociopolíticas. El país que lentamente iba saliendo del rezago derivado de continuos movimientos sociales, encuentra en el turismo una supuesta veta que tendría capacidad de dar empleo a las comunidades rurales, y de equilibrar las terribles diferencias económicas vinculadas con la compleja geografía nacional. Es así que los gobiernos de corte nacionalista consideran una buena idea invertir en la creación de escenarios propicios para atraer visitantes de todo el mundo, con las divisas necesarias para sacar al país de la pobreza.

Entre esos “escenarios” destacaban desde luego las zonas arqueológicas, para cuya apertura al público se empiezan a destinar cantidades millonarias, institucionalizando una actividad que debería tener un perfil académico. Los arqueólogos a cargo de los sitios tenían la encomienda de enaltecer la identidad nacional “a través de la reconstrucción de la arquitectura prehispánica, (…) por encima de los programas de investigación básica” (Juárez, 2008, p. 188).

Es así que la infraestructura turística aprovechó las obras que se venían haciendo, y a partir de la década del 60 −en que la inversión del capital extranjero se tornó más agresiva−, llegó a determinar las grandes políticas de la restauración. Por otro lado, los arqueólogos mantenían su tradición reconstructora, que al turismo le venía de maravilla. No era factible vender una ruina cubierta de pasto, pero sí una pirámide con luz y sonido, nueva y limpia. No era un turismo social o cultural, era una industria que trabajaba con masas que necesitaban que les fuera predeglutido el mensaje. Ver un sitio arqueológico debía ser como ver la televisión: todo debería estar preestablecido, controlado y dirigido; nunca se debería hacer pensar al visitante. No era factible mostrarle 10 cm de columna y decirle que ahí había existido un palacio teotihuacano. Era más fácil y menos conflictivo rehacer el palacio hasta el techo y no poner un cartel que dijera que era nuevo; así, quizás, el turista creería que en México los palacios prehispánicos se habían conservado intactos (Schávelzon 1990, p. 231).

De este modo, el quehacer arqueológico tristemente se convirtió en un servicio público semejante a la construcción de equipamiento urbano, distribución de agua potable e higienización, que servían como apoyo a la infraestructura para que las empresas −predominantemente de origen extranjero− establecieran emporios hoteleros, y detonaran la supuesta derrama económica.

Aunque estas actividades se desarrollaron en diferentes polos, y la reconstrucción se convirtió en una práctica común, favorecida desde el gobierno, no criticada por los investigadores y ampliamente aceptada por los turistas, existieron algunos ejemplos que sobresalen por su nivel de afectación (Juárez, 2009b). Este es el caso del llamado palacio de Quetzalpapálotl en la zona arqueológica de Teotihuacán, al que hacía referencia Schávelzon en la cita presentada líneas arriba (Figura 1).

Se trata de un proceso digno de análisis no solamente por las medidas que se tomaron sino, sobre todo, por la convicción con la que durante décadas los arqueólogos defendieron una intervención en la que se inventó una estructura completa de la que sólo se habían encontrado huellas en el terreno, a partir de supuestas correlaciones con otras estructuras de la zona arqueológica. En el siguiente extracto de una ponencia que presentó el arqueólogo a cargo de la obra, éste argumenta su actuación en comparación con las ruinas que permanecen en la zona maya al sureste del país. Declara que:

“…en el Centro de México la situación es muy distinta, debido a la mala calidad de las construcciones, que por lo general se hallan muy destruidas, quedando los muros de escasa altura y, a veces, solamente se ven las huellas sobre el piso. Por esta razón los arqueólogos del centro han trabajado con mucha cautela en sus reconstrucciones debido, justamente, a la falta de datos arquitectónicos. Esta es la razón por la cual las paredes se levantan hasta una altura aproximada de dos metros, con el fin de dar una idea de la estructura. (…) En el palacio del Quetzalpapálotl nuestro proyecto era mucho más ambicioso, ya que se trataba de hacer una restauración total del edificio, colocando un techo de madera y mampostería lo más apegado posible a los antiguos. Nuestra intención no era un capricho, sino una obligación, en vista de que existían todos los datos necesarios para hacerla. Las exploraciones llevadas a cabo con mucho cuidado nos dieron un sinfín de datos arquitectónicos que no conocíamos antes y que justificaban una reconstrucción total” (Acosta, 1964, p. 38).

Ese edificio, que lógicamente es muy visitado por los cientos de miles de turistas que van a Teotihuacán, se destaca del resto de la reconstrucción masiva que caracteriza a toda la zona arqueológica, porque sobre los restos de un patio aparentemente rodeado por un deambulatorio, se levantaron columnas y trabes (vigas) de hormigón armado que soportaban una cubierta contemporánea supuestamente semejante a las originales (de las que no existe vestigio alguno). Sobre las columnas y fachadas se asentaron, con morteros de cemento, algunas piedras talladas originales, y se elaboraron cientos más para poder completar los volúmenes sin que a la fecha exista forma de distinguir las antiguas de las recientes (Figura 2).

Pero lo más preocupante de este proceso radica en que no se trata de un caso aislado que ocurrió antes de la redacción de la Ley de 1972, sino que la reconstrucción de las ruinas ha seguido siendo una práctica cotidiana de la arqueología. Y, como si esto no fuera suficientemente grave, las obras se realizan mediante la aplicación de morteros e integraciones estructurales de hormigón simple e incluso con refuerzos de acero (Schávelzon, 1984, p. 847).

Como se sabe, el cemento tipo portland y el concreto son materiales totalmente inapropiados para la realización de intervenciones en el patrimonio edificado debido a que, por una parte, compiten de manera desequilibrada con los componentes preexistentes, al aplicarse como morteros de pega o revoques, a consecuencia de su elevada impermeabilidad y resistencia a la compresión. Pero, además, su coeficiente de dilatación y rigidez hacen que se fracturen con mucha facilidad ante los movimientos cotidianos que sufren los sustratos históricos debido a los cambios de temperatura y humedad (Warren, 1999). Luego, el agua penetra por las diminutas fisuras y se distribuye en los núcleos arqueológicos, arrastrando sales solubles que posteriormente se manifiestan como eflorescencias en las superficies. Como el material no permite la adecuada salida del exceso de humedad por su baja porosidad, el agua acumulada provoca la segregación de los rellenos de tierra, generando grandes oquedades que no son visibles porque las capas de cemento las ocultan, hasta que finalmente las estructuras colapsan.

Esta cadena de alteraciones se presenta en la mayor parte de los edificios arqueológicos de México y, paradójicamente, cuando se realizan reparaciones se vuelven a colocar juntas y recubrimientos de morteros de cemento, con un alto costo de materiales y mano de obra (Figura 3). En algunas ocasiones se preparan mezclas en las que se reduce la dosificación de cemento requerida y se substituye por hidróxido de calcio, con lo cual se consigue ralentizar los deterioros. Empero, en algún momento éstos acaban por presentarse, porque la elaboración del cemento invariablemente involucra la incorporación de sulfato de calcio, que progresivamente se intemperiza y genera sales sulfatadas que son solubles en el agua, y, por lo tanto, susceptibles de migrar por arrastre y absorción capilar.

Dado que los fondos para la investigación de los sitios antiguos predominantemente provienen del gobierno, se tiende a pensar que la generación de conocimientos no es suficientemente rentable si no se “materializa” en beneficios para la comunidad y para los turistas. En la mayor parte de los casos, además de la intención de “mostrar el edificio como originalmente fue concebido y de este modo, (…) ayudar a su comprensión integral por parte de los visitantes”, se trata de la forma más eficaz de conseguir recursos económicos (Juárez, 2008, p. 193). Durante las últimas décadas, “entre las prioridades trazadas por la arqueología oficial mexicana se ha privilegiado la reconstrucción monumental, como si ésta fuese el objeto mismo de la arqueología” (Juárez, 2009a, p. 165).

El patrimonio térreo

Si estos problemas son graves para los yacimientos edificados con materiales pétreos, resultan críticos para los edificios realizados con tierra, sobre los cuales existe relativamente poca experiencia de restauración y, consecuentemente, las referencias bibliográficas son prácticamente nulas. En México destaca el escaso conocimiento que se suele tener acerca del comportamiento de los materiales arcillosos y de la importancia que para su funcionamiento representa la comprensión integral de sus sistemas constructivos. Cuando se perciben las obras del pasado como “objetos”, se pierde de vista su relación con la sociedad, tanto en los momentos en que las obras eran habitadas, como en la época actual. La materialidad de las estructuras de tierra efectivamente tiene una clara dependencia del comportamiento fisicoquímico de los suelos y su relación con el agua. Sin embargo, los principios que explican su configuración original y permanencia secular, sólo se pueden comprender a cabalidad si se analizan como procesos.

La serie de pasos que se siguen para extraer y disgregar un suelo, para luego mezclarlo con agua y otros materiales estabilizantes y, finalmente, transformarlo en componentes constructivos, está condicionada por múltiples conocimientos y manejo de herramientas y tiempos, que marcan la diferencia en la calidad de las obras. Aunque se utilizara la misma materia prima con la adición de similares cantidades de agua, la manera en que se amasan, reposan, compactan y “curan” las mezclas, dará como resultado componentes constructivos de tierra radicalmente diferentes. Por eso, para intervenir el patrimonio construido con tierra, además de intentar conocer a detalle su composición, es indispensable identificar los procesos que se siguieron para su adecuación estructural.

Por otra parte, las diversas tradiciones en las que se ha utilizado tierra compactada, amasada (cob), adobe o bajareque, siempre han requerido de la introducción de otros materiales como paja, madera, carrizos, piedra y, en algunos casos, la cal, para conformar los sistemas constructivos, es decir, conjuntos que trabajan de forma simbiótica para apoyarse mutuamente y enfrentar de mejor manera los embates del entorno natural y antrópico. Por ello, antes de pretender intervenir un componente constructivo, habrá que partir de su comprensión como pieza de un organismo, en el que cada elemento está plenamente articulado a todos los que lo rodean.

Hasta fechas relativamente recientes se consideraba que las estructuras de tierra correspondían a zonas geográficamente muy limitadas del país, y gran cantidad de sitios fueron excavados sin documentar componentes que muchas veces eran confundidos con acumulaciones derivadas de arrastres naturales, sin haberse percatado de que se trataba precisamente de las estructuras de muros de adobe o techos de terrado que habían colapsado.

Si de por sí existe un escaso conocimiento entre los arquitectos y restauradores acerca de la construcción histórica y tradicional de tierra, para un profesional formado en arqueología el tema se vuelve crítico como resultado de la ausencia de asignaturas referidas a procedimientos constructivos, durante su formación universitaria (Molina, 1989). Incluso, las excavaciones de vestigios térreos requieren de una lectura estratigráfica que sólo se adquiere con años de experiencia. En una construcción hecha totalmente de tierra, la materia prima y la forma de trabajarla dan como resultado texturas y colores singulares que cuesta trabajo identificar.

Por estos motivos, ante la pérdida de los datos acerca de los procedimientos constructivos ancestrales, y de los recursos materiales que se requirieron para su elaboración, transformación y mantenimiento periódico, es necesario actuar con mucha cautela desde el inicio de la excavación y, sobre todo, al momento de tomar decisiones sobre las estrategias de consolidación requeridas, las cuales debieran ser discutidas de manera transdisciplinar entre los arqueólogos, arquitectos, conservadores y albañiles locales. Se trata de sistemas de alta complejidad en los que cada componente tiene características formales, funcionales y dimensionales que no son el simple resultado de caprichos, sino que obedecen a una visión integral como parte del conjunto constructivo. Aunque afortunadamente en el presente siglo han ido disminuyendo las intervenciones que se realizan sobre estructuras de tierra mediante el uso de resinas poliméricas artificiales, o bien, con agregados de cemento, en muchas ocasiones los expertos del INAH aconsejan la incorporación de lechadas o incluso revoques de morteros de cal y arena que, aunque por décadas han probado ser altamente eficaces para unir o proteger las superficies de estructuras líticas o de ladrillo, en el caso de sustratos de tierra no siempre funcionan de manera adecuada.

El uso de hidróxido de calcio resulta mucho menos agresivo que el cemento o los consolidantes químicos artificiales, al ser más dúctil y permitir cierto nivel de intercambio de vapor de agua con el medio ambiente (Guerrero, Correia y Guillaud, 2012). No obstante, con el correr del tiempo se ha podido observar que no en todos los casos se obtuvieron los resultados esperados por dos motivos principales. En primer lugar, algunos tipos de arcillas tienen reacciones imprevistas con la cal, por lo que los morteros de liga y recubrimientos pierden cohesividad. Pero el problema más grave se presenta cuando se colocan juntas o revoques con un grosor excesivo, como se acostumbra a hacer en monumentos de piedra o ladrillo. Estos agregados desarrollan efectos similares a los del cemento, pues resultan comparativamente más rígidos que los núcleos de tierra, y pueden llegar a retrasar por demasiado tiempo la salida de vapor de agua de las estructuras, con lo que igualmente acaban por detonar su disgregación interna (Guerrero, 2018).

Un caso muy evidente de este proceso es el sitio arqueológico de Buena Vista, (Chalchihuites), Zacatecas, el que a finales del siglo XX fue intervenido para consolidar los muros de piedra que originalmente habían sido asentados con morteros de lodo. Al igual que sucede en muchos sitios con características similares, sobre estas mamposterías de piedra se aplicaban revestimientos de tierra que finalmente eran protegidos con enjalbegados de cal, generalmente mezclada con pigmentos minerales. Sin embargo, durante las intervenciones de restauración, la escasa presencia de acabados originales y la creencia de que los revestimientos de cal y arena resultaban más duraderos, se realizó una campaña masiva de revoques. Este proceso, además de modificar la imagen que tenía el sitio, y las evidencias del uso de la tierra como material constructivo, con el correr del tiempo han empezado a presentar múltiples fallas derivadas de la diferente ductilidad de los sustratos y los revestimientos (Figura 4). Aunque los revoques de cal y arena tienen cierto nivel de plasticidad, ésta es mucho menor que la de los núcleos de piedra y tierra, de manera que con los cambios cotidianos y estacionales de humedad y temperatura, se han presentado innumerables fisuras y grietas en las superficies, por las que penetra la humedad ambiental o la causada por precipitaciones pluviales que, al entrar en contacto con las arcillas del sustrato, incrementa su volumen y, de este modo, las fisuras se tornan en grietas y luego en desprendimientos.

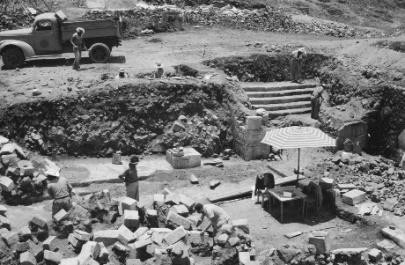

Otro ejemplo muy cuestionado de esta forma de intervenir el patrimonio prehispánico construido con tierra se encuentra en la zona arqueológica de Cacaxtla, en el estado de Tlaxcala, a setenta kilómetros al oriente de la Ciudad de México. La exploración y consolidación original del sitio tuvo lugar entre 1977 y 1979, bajo la dirección de los arqueólogos Daniel y Diana Molina (Figura 5).

Sin embargo, debido al rápido deterioro que empezaron a sufrir las pinturas murales y las estructuras de adobe, en 1987 se tomó la polémica decisión de colocar una cubierta de mayor tamaño que la que existía sobre las pinturas. Pero, por motivos económicos y políticos, el proyecto propuso una estructura metálica de cerca de 11,000 m2. Lógicamente una obra de tal magnitud tuvo un altísimo impacto en la percepción del sitio, el paisaje del entorno y las subestructuras patrimoniales sobre las que se colocaron las cimentaciones de las descomunales columnas que un techo de esa dimensión requería (Figura 6). Pero la cuestión más grave fue la serie de efectos colaterales que trajo consigo la modificación del comportamiento natural de las ruinas, entre las que destacan los desgastes provocados por la erosión eólica derivada del efecto de “túnel de viento” que se generó debajo del techo, el desecamiento de los vestigios de tierra, la condensación de humedad que derivó en un goteo permanente, la caída de detritos de cientos de aves que anidan en el interior, y la acumulación de impresionantes volúmenes de agua de lluvia, entre muchas otras consecuencias.

Luego, en mayo de 2007 una tormenta de granizo provocó una sobrecarga que condujo al desplome de 800 m² del techo. Aunque afortunadamente las afectaciones al monumento fueron mínimas, ese momento que podría considerarse el ideal para tomar la medida radical de su eliminación, y el proceso de reenterramiento parcial de las estructuras de tierra que resultaban imposibles de conservar a largo plazo, desafortunadamente no fue aprovechado. Como se contaba con los recursos económicos de un seguro que el INAH tenía contratado, simplemente se procedió a reparar los daños del techo y se mantuvo en su lugar, a pesar de que evidentemente no está cumpliendo con su función original, y que se destinan mayores recursos para darle mantenimiento que los que se dirigen a los vestigios arqueológicos. Y, lo que es peor, prácticamente ha desaparecido la cromática de las pinturas murales, pues su deterioro no era consecuencia de su exposición directa a los rayos del sol, sino de la confluencia de diversos factores fisicoquímicos de su entorno.

Entonces, con la intención de eventualmente eliminar el techo, en 2014 inició una serie de labores que han conducido a una afectación sin precedentes en el sitio. Cuando se pensaba que la existencia de normas internacionales y los cuestionamientos a las reconstrucciones de finales del siglo XX habían hecho cambiar en algo la forma de actuar de los arqueólogos y del propio INAH, se autorizó una forma de restauración que, además de integrar cientos de metros cuadrados del basamento con trazos realizados por albañiles, como si se tratara de una obra nueva, se incorporaron incalculables volúmenes de cal para mezclar con tierra y restituir los perfiles, así como para revestir alfardas, taludes, muros y hasta pisos. Si bien es cierto que, en el monumento, al igual que en otros vestigios arqueológicos encontrados en el centro del país, se han identificado notables recubrimientos de argamasas de cal y arena como base para pinturas murales, la mayor parte de las veces los revoques se hacían con tierra, y la cal era aplicada solamente como un enlucido final.

En este caso, la pirámide posee un núcleo construido con base en mampostería de bloques de un suelo consolidado conocido en México con el nombre de “tepetate”, asentados y recubiertos con tierra en estado plástico. Por esta razón, el comportamiento del sistema es sensiblemente dúctil y las estructuras se deforman de manera natural, a causa de los cambios cotidianos de temperatura y humedad, además de los movimientos telúricos por encontrarse en una zona volcánica y de alta sismicidad. Pero tras la reconstrucción que se concluyó recientemente, además de haberse perdido para siempre información invaluable sobre las dimensiones reales del conjunto y los sistemas constructivos originales, se ha alterado profundamente su respuesta estructural como consecuencia del confinamiento con piedra asentada con argamasas de cal y arena, que es mucho más rígido que los sustratos de tierra (Guerrero, 2018) (Figura 7).

Es evidente que los morteros de liga y los recubrimientos de cal y arena son más aconsejables que los de cemento por su mayor porosidad y plasticidad. Pero su uso masivo sobre componentes de tierra no siempre es aconsejable, porque éstos suelen presentar desprendimientos derivados de la actividad de las arcillas presentes en la tierra y de la diferencia en los coeficientes de dilatación térmica de ambos sistemas.

Por otra parte, un tema que cada día adquiere una importancia mayor es el impacto económico y ambiental que conlleva la intervención masiva con materiales que generan tan profundas huellas ecológicas (Guerrero, 2015). Para elaborar una tonelada de cemento se requieren 10004 MJ de combustible, y se emiten a la atmósfera 994 kg de CO2. Pero la cal no es más ecológica pues, aunque para fabricar una tonelada se emiten 750 kg de CO2, se necesitan 11966 MJ de combustible (Alcorn, 2010). En cambio, la tierra no requiere ser transformada industrialmente y sus procesos de elaboración son plenamente amigables con el medio ambiente.

Por estas razones, resulta fundamental la recuperación de los procedimientos constructivos y de mantenimiento preventivo que se basan en el empleo de materiales térreos que, además de ser plenamente compatibles con diferentes tipos de sustratos, requieren medios de transformación y aplicación como componentes constructivos cien por ciento ecológicos.

Intervención sostenible

Ante este panorama, cada día se hace más evidente la necesidad de recuperar las prácticas derivadas de las técnicas tradicionales de construcción con tierra, que en una parte importante del territorio nacional siguen vigentes como resultado de la permanencia del patrimonio biocultural (Toledo & Barrera, 2008).

Las temáticas que mayores dudas generan, y que todavía siguen siendo motivo de discusión con respecto a la conservación del patrimonio construido con tierra, tienen que ver, paradójicamente, con el uso de ésta como material de conservación y restauración. A pesar de que los profesionales a cargo de los sitios tienen perfectamente claro el hecho de que se trata de obras en las que se emplearon adobes, morteros de pega y revoques de tierra en estado plástico, no aceptan que el material sea viable para aplicarse actualmente. La incertidumbre sobre el tema tiene diferentes orígenes, pero una de las preguntas constantes cuando se realizan las prácticas es: “¿qué se le puede poner a la tierra para mejorarla?”.

No resulta lógico suponer que se trata de un material suficientemente “respetable”. Pareciera inconcebible que un componente tan simple como la tierra explique la existencia de estructuras milenarias, y que además se pueda incorporar en procesos actuales de restauración. Es interesante observar la cantidad de tiempo, dinero y recursos tecnológicos que se han empleado recientemente para intentar caracterizar la composición de las tierras presentes en los sitios antiguos, siempre con la mira puesta en los “posibles ingredientes” que “mágicamente” hicieron que los materiales térreos permanezcan.

Sólo a partir de la práctica de la construcción con tierra es posible reconocer que, como se mencionó líneas arriba, las preguntas centrales no deberían girar en torno al “¿qué?”, sino al “¿cómo?”. Las principales lagunas existentes en el estudio del patrimonio arqueológico, y que requieren de la colaboración conjunta de diferentes disciplinas académicas, se vinculan con el conocimiento de las maneras de trasformar los materiales térreos, el manejo del agua, la compactación, la conformación de capas y, sobre todo, el control de los tiempos de humectación y secado.

Los medios de gestión de estas variables lamentablemente no dejan huellas visibles en los vestigios y, ante la ausencia de referentes escritos sobre los métodos constructivos ancestrales, se presenta el importante reto de replicar procesos para tratar de reconocer patrones en los materiales arqueológicos identificados. La información está presente en los propios yacimientos, pero se requiere utilizar protocolos apropiados para su detección, pues cambios menores en el registro de datos pueden hacer perder claves de singular valor (Ávalos, 2019).

Dentro de los ejemplos de intervenciones que resultan dignos de documentar desde la preocupación por el uso de materiales compatibles de restauración, se encuentra el caso de Paquimé, Chihuahua, que se caracteriza por ser uno de los pocos sitios arqueológicos de México inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, realizados enteramente con tierra.

A través del Proyecto Arqueológico Paquimé, de manera permanente se llevan a cabo los trabajos de mantenimiento del sitio. Para conocer los requerimientos de conservación se emplea el método de restauración objetiva, en donde se busca crear diagnósticos, determinar los estados de conservación y los factores de deterioro (Figura 8). Las estrategias empleadas para la protección de los vestigios que han resultado más efectivas son los recubrimientos de sacrificio sobre los muros de tierra y el uso de cubiertas parciales (INAH, 2022).

En segundo lugar, se tiene el caso del proyecto de restauración del Basamento “A” de Las Flores, en la Ciudad de Tampico, llevado a cabo durante el 2021, en donde fue necesario, como parte del proceso de intervención, el retiro de diversas “capas de protección” aplicadas en proyectos anteriores con diferentes tipos de materiales, y la colocación en su lugar de revestimientos de sacrificio con condiciones similares a las del núcleo.

Para tomar esta decisión se partió del análisis del efecto nocivo derivado del uso de revestimientos poco porosos, demasiado duros y de baja ductilidad, incapaces de absorber los continuos cambios volumétricos del basamento derivados de la humedad freática. Entre los materiales incompatibles previamente utilizados, resaltaba una mezcla de cemento gris, cal, arena, y una estructura metálica que había sido fijada al núcleo de tierra con clavos y alambres.

Este tipo de materiales, en conjunto con errores de la infraestructura y las características del ambiente tropical de Tampico, estaban ocasionando daños graves a la integridad del edificio; se acumulaba una gran cantidad de humedad dentro del núcleo de tierra, lo que generaba que perdiera cohesión y se fuera disgregando paulatinamente, filtrándose los materiales más finos a través de fisuras y desprendimientos provocados en gran medida por la dilatación y contracción de la rígida superficie cementada.

Los materiales empleados para las capas de sacrificio fueron los mismos que se identificaron en los elementos constructivos del basamento: tierra, arena, cal y concha triturada. Los revestimientos resultantes se diseñaron de manera que tuvieran una granulometría variada que resultara porosa, para que esto permita “transpirar” al núcleo, pero con la capacidad de resistir los embates del clima. La apariencia de este revoque es distinta a la de los materiales arqueológicos, lo que permite una lectura clara de lo agregado, pero también de la forma original de los taludes y escalinatas (Figura 9).

Finalmente, es ilustrativo analizar el caso del asentamiento arqueológico de La Joya, en el Centro de Veracruz, en donde se han realizado diversos estudios para conocer a fondo el proceso para la elaboración de sus sistemas constructivos de tierra, así como las estrategias requeridas para enfrentar las condiciones rigurosas del trópico húmedo (Daneels & Guerrero, 2012; Daneels et al., 2016).

Después de varios intentos por realizar protecciones superficiales del basamento principal, se tomó la decisión de efectuar su reenterramiento total y la siembra de material vegetal para evitar la demanda de labores de mantenimiento constante, como consecuencia de las complejas condiciones climáticas de la región. Esta disposición es poco común, pues en la mayoría de los casos los arqueólogos buscan dejar expuestos los vestigios que excavaron, y que se conviertan en zonas arqueológicas abiertas al público; no obstante, los edificios quedan a su suerte, ya que cada vez es más complicada su apertura por los recursos económicos y humanos requeridos para ello. Es por esto que la decisión de enterrar nuevamente el basamento resulta un precedente importante en la práctica de la conservación arqueológica, puesto que garantiza la permanencia de los yacimientos para su estudio y disfrute por parte de las generaciones futuras, premisa básica de la perspectiva de la sostenibilidad.

Conclusiones

La salvaguardia del patrimonio construido con tierra presenta notables dificultades. Como resultado de su abundancia en diferentes contextos, históricamente no ha recibido la atención que merece. Este hecho se relaciona con la sencillez de su construcción. Se piensa que no tiene sentido preservar, para la posteridad, elementos que fácilmente pueden ser sustituidos. De cierta manera, se considera una “arquitectura desechable”. Este pensamiento ha provocado la destrucción de innumerables ejemplos de arquitectura, cuyo valor como testimonio del pasado y potencial fuente de aprendizaje, se ha perdido para siempre.

Para avanzar en la subsistencia de este patrimonio, es necesaria la preservación de los restos materiales, pero también la búsqueda de los conocimientos tradicionales que explican su origen y permanencia. Ambas vías requieren ser recorridas de manera simultánea porque, de lo contrario, una puede anular a la otra. Es por ello que la toma de decisiones y la aplicación de medidas deben realizarse de manera colaborativa. Si las actividades de conservación dan comienzo hasta que termina la exploración de los sitios, una parte importante de los datos se habrá perdido. Esta información, además de tener valor explicativo desde la perspectiva arqueológica, puede ser determinante para la definición de la propia preservación.

Paralelamente, es conveniente que en la colaboración transdisciplinar de ambas etapas se cuente con la asistencia de miembros de comunidades cercanas a los sitios. La arquitectura histórica de tierra siempre requirió la participación de sus habitantes en su concepción, ejecución y mantenimiento periódico. La conservación de los materiales de estas estructuras es imposible de conseguir si no se preserva simultáneamente el patrimonio inmaterial que constituye la sabiduría y el conocimiento de las antiguas formas de construcción y cuidado. Como resultado de un cambio gradual en los patrones culturales, este conocimiento se ha alterado y perdido en muchas comunidades.

Por ello, su rescate y puesta en valor puede constituir un beneficio adicional en el mejoramiento de la calidad de vida de los herederos de estos saberes atávicos. La aplicación de los conocimientos que permitieron que las civilizaciones del pasado vivieran de manera armónica con su entorno a partir del uso de la tierra, puede ser incorporada al diseño y construcción presente con miras al desarrollo de obras sostenibles desde el punto de vista económico, ecológico y sociocultural. De esta manera, la perspectiva de la conservación amplía radicalmente su alcance dentro de estos tres perímetros: la protección de los edificios históricos, la salvaguarda y aprendizaje del patrimonio inmaterial (que constituye la sabiduría tradicional de la construcción), y la generación de espacios confortables que impacten los recursos naturales de la menor manera posible.

La arquitectura del futuro debe abrazar la búsqueda de soluciones basadas en criterios de sostenibilidad, que tome como punto de partida la preservación de estructuras históricas y tradicionales (Duarte et al. 2016). La conservación de edificios históricos permite que una tradición milenaria sirva como testimonio de desarrollo tecnológico ancestral, y como fuente de conocimiento para las generaciones futuras, aumentando así la posibilidad de aprovechar al máximo los recursos existentes como parte de la búsqueda de alternativas viables que permitan el desarrollo continuo de las comunidades herederas de este patrimonio biocultural.

Referencias

Acosta, J. (1964). El Palacio del Quetzalpapálotl. Ponencia presentada en la Decimoprimera Mesa Redonda de Teotihuacan, Memorias del INAH. INAH México.

Ávalos, E. (2019). Los sistemas constructivos de la arquitectura monumental hecha con tierra cruda, de los periodos Formativo y Clásico en Mesoamérica (1,700 a.C. al 1,000 d.C.) [Tesis de licenciatura en arqueología]. ENAH-INAH.

Alcorn, A. (2010). Global Sustainability and the New Zealand House [Dissertation of PhD in Architecture, Victoria University of Wellington]. https://figshare.com/articles/thesis/Global_Sustainability_and_the_New_Zealand_House_AA_PhD_2018_docx/12730955/1 (consultado el 10 de junio de 2021).

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2018). Ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/131_160218.pdf (consultado el 10 de junio de 2021).

Daneels, A.; Romo de Vivar, A.; Morales, P.; Linares, A. (2016). Identificación de estabilizantes en la arquitectura de tierra prehispánica en el Golfo de México. Memorias del 16° Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra. Tierra y agua, selva y ciudad, 1-12. PROTERRA, FADA-UNA, CEDES.

Daneels, A.; Guerrero, L. (2012). La Joya, Veracruz, un sitio prehispánico construido con tierra: sistemas constructivos y pruebas de preservación en trópico húmedo. Intervención, revista internacional de conservación, restauración y museología. 3 (6), 34-43.

Duarte, I; Fragoso, I; Guerrero, L.; Sámano, M. (2016). Acciones sostenibles para la conservación de la tecnología tradicional y cultura constructiva con tierra. Una mirada al futuro. CR, Conservación y Restauración. Boletín de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, (10), 37-44. INAH

Guerrero, L. (2007). Arquitectura en tierra. Hacia la recuperación de una cultura constructiva. Revista Apuntes, 20 (2), 182-201.

Guerrero, L. (2015). Sostenibilidad y conservación del patrimonio edificado. Revista Palapa, III, 1(17), 73-84.

Guerrero, L. (2018). Revoques para la conservación de obras arqueológicas en México. Actas de terra Lyon 2016, 94-98. CRAterre, Grenoble,

Guerrero, L.; Correia, M. y Guillaud, H. (2012). Conservación del patrimonio arqueológico construido con tierra en Iberoamérica. Apuntes. 25 (2), 210-225.

INAH (2022). Paquimé, ejemplo mundial de conservación de arquitectura de tierra. Boletín del Instituto Nacional de Antropología e Historia. 6.

Juárez, D. (2008). El reglamento para las exploraciones arqueológicas de 1957. Arqueología, Revista de la Coordinación Nacional de Arqueología, 37, 180-197. INAH.

Juárez, D. (2009a). Augusto Molina Montes: un recuento personal (1924-2008)*. Arqueología, (41), 162–169. https://revistas.inah.gob.mx/index.php/arqueologia/article/view/3552 (consultado el 12 de junio de 2021)

Juárez, D. (2009b). Carlos R. Margáin: breve crónica de la razón utilitaria de trascendencia inmediata que da cuerda al mundo. Arqueología, (42), 272–284. https://revistas.inah.gob.mx/index.php/arqueologia/article/view/3539 (consultado el 18 de junio de 2021).

Medina-González, I. (2017). Restauración arqueológica: un análisis sobre la hibridación teórica. La influencia de Camillo Boito y Gustavo Giovannoni en el trabajo de Augusto Molina Montes. Conversaciones… con Camillo Boito y Gustavo Giovannoni, (4), 274-287. INAH. https://mediateca.inah.gob.mx/repositorio/islandora/object/issue%3A1372 (consultado el 15 de junio de 2021).

Medina-González, I. y Becerril, E. (2012). La protección jurídica del patrimonio arqueológico. Una visión comparativa entre México y el contexto trasnacional. En XII Coloquio del Seminario de Estudio y Conservación de Patrimonio Cultural, Diagnóstico en defensa del Patrimonio, 235-260. Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM, México.

Medina-González, J. y Ortega-Cabrera, V. (2020). Exploraciones y reconstrucciones en Teotihuacan 1960-1962: intervenciones previas al “Proyecto Teotihuacán”. https://revistafiguras.acatlan.unam.mx/index.php/figuras/article/view/128/242#figures (consultado el 15 de junio de 2021).

Molina, A. (1975). La restauración arquitectónica de edificios arqueológicos. Colección Científica, (21). INAH.

Molina, A. (1989). “La pérdida del patrimonio arqueológico”, Revista de la Universidad de México (XLIV): 462. https://www.revistadelauniversidad.mx/download/4802d6c1-670f-4ece-b878-5b4e15cb5309?filename=464 (consultado el 10 de junio de 2021).

Schávelzon, D. (1984). Teoría e historia de la restauración en México. Los monumentos prehispánicos de Mesoamérica entre 1880 y 1980 [Tesis Doctoral]. UNAM México.

Schávelzon, D. (1990). La conservación del patrimonio cultural en América Latina. Restauración de edificios prehispánicos en Mesoamérica: 1750-1980. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo-Universidad de Buenos Aires.

Toledo, V. y Barrera, N. (2008), La memoria biocultural. Icaria.

Vela, E. y Solanes, M. (2001). Imágenes históricas de la arqueología mexicana. Especial Arqueología Mexicana, (7). Editorial Raíces.

Warren, J. (1999). Conservation of Earth Structures. Elsevier Butterworth-Heinemann.