Construction and restoration of the medieval monastery of Santes Creus (Aiguamúrcia) from the 19th to the 20th century

Estefanía Martín Garcíaa

aUniversidad Politécnica de Cataluña, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona: E-mail, ORCID, Google Scholar

Recibido: 16 de abril del 2022 | Aceptado: 26 de agosto del 2022 | Publicado: 30 de noviembre del 2022

Resumen

Con la desamortización de Mendizábal (1836-1837) se forzó la apertura de los herméticos recintos monacales, y tras el consiguiente expolio y abandono, se inició un apremiante proceso de investigación y catalogación. En el territorio catalán, las primeras expediciones técnicas al monasterio medieval de Santes Creus dieron como resultado la redacción y publicación de monografías y planimetrías que permitieron iniciar la labor de protección y recuperación del redescubierto patrimonio. Esta nueva página de la longeva historia del edificio plantea la reconsideración del ciclo vital del mismo, ya que se constata la evolución y transformación permanente de la arquitectura, siempre viva y en obras. El presente artículo reúne el conjunto de restauraciones que se dieron en el Real Monasterio de Santes Creus durante las dos centurias anteriores, ampliando el marco cronológico, y poniendo en crisis el concepto del modelo prístino u ideal.

Palabras clave: Intervención, restauración arquitectónica, historia constructiva, arquitectura cisterciense, cenobio.

Abstract

The confiscation of Mendizábal (1836-1837) forced open the hermetic monastic enclosures, and after the consequent looting and abandonment, an urgent process of investigation and cataloging began. In Catalonia, the first technical expeditions to the medieval monastery of Santes Creus resulted in the writing and publication of monographs and planimetries that allowed the protection and recovery of this rediscovered heritage. This new page in the long history of the building raises the reconsideration of its life cycle, since it confirms the evolution and permanent transformation of architecture, which is alive and under construction. This paper gathers the restorations that took place in the Royal Monastery of Santes Creus during the previous two centuries, expanding the chronological framework, and putting into question the concept of the pristine or ideal model.

Keywords: Intervention, architectural restoration, history of construction, Cistercian architecture, monastery

1. Introducción

1.1. Protección y restauración de monumentos en España

1.1.1. Breve contexto de las figuras de protección monumental

Con la voluntad de tutela y protección, en Cataluña nacería el Servei de Catalogació i Conservació de Monuments (SCCM) (1914) de la Diputación de Barcelona (Martorell, 1937). Este servicio surgió de la Sección Histórico-Arqueológica, que dirigía Josep Puig i Cadafalch (1867-1956) en el Institut d’Estudis Catalans (IEC), fundado en 1911, y que acopiaba documentación de la entidad de “Amics de l’Art Vell”. El primer director del SCCM fue Jeroni Martorell (1876-1851), vinculado a la Comisión Central de Monumentos Histórico-Artísticos (1844), dependiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Lacuesta, 2000). Desde la escuela provincial de Barcelona también se fomentó el estudio y puesta en valor del redescubierto patrimonio, y en ese sentido el mismo Puig i Cadafalch, en el prólogo de su obra L’Arquitectura romànica a Catalunya (Puig i Cadafalch, 1934), opinaba que Elías Rogent (1821-1897)[i], también académico de la Real Academia, era heredero de la visión poética de la arqueología y del romanticismo de Piferrer y Quadrado, y a su vez lo equiparaba a Viollet-le-Duc (1814-1879) en su práctica arquitectónica y docente. La influencia del francés queda patente en las constantes alusiones a su obra en publicaciones (Puig i Cadafalch, 1923;1934) y memorias técnicas (Granell, Ramon, 2012) que orientaron la práctica hacia la restauración stylistique en el territorio.

En España (Rivera, 2008; Macarrón, 1995), en 1926 aparece la Ley relativa al Tesoro Artístico Nacional, que promoverá el Servicio de Monumentos Históricos del Estado (1929) y la división territorial en seis zonas para poder cubrir las necesidades del mayor número de monumentos. Gracias a los seminarios nacionales (Ateneo de Madrid) e internacionales, se favoreció el intercambio de conocimientos, y en 1931, con la Conferenza Internazionale degli Architetti, la delegación española se desplazó a Atenas para formar parte del encuentro pionero[ii] en materia de restauro. La delegación la componían ilustres de la Real Academia y de la Escuela de arquitectura de Madrid, como Leopoldo Torres Balbás (1888-1960), y el director Modesto López Otero (1885-1963), respectivamente. En la conferencia (Esteban, 2005) titulada “Evolución del criterio respecto a la restauración de monumentos en la España actual” de Torres Balbás, se expondrían los principios del restauro en aquella época, contrarios al ripristino, poniendo como ejemplo las actuaciones de Alejandro Ferrant Vázquez (1897-1976), que intervendría posteriormente el monasterio de Santes Creus, y las de Jeroni Martorell, presente en la sala (Calderón, 2016). En este escenario se propició el intercambio y el vínculo con la praxis italiana, representada en aquel momento por Camillo Boito y Gustavo Giovannoni (González Varas, 1999).

Durante la I República se consolidó la Ley del Patrimonio Histórico Español (1933), y tras la Guerra Civil apareció el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional (SDPAN), que se ocupó de las restauraciones necesarias, así como de las emprendidas durante la II República. En 1985 se decreta la Ley Española de Patrimonio, y es restaurada la Generalitat de Catalunya, que creará la Secció del Patrimoni Arquitectònic dentro del Departament de Cultura.

1.1.2. La restauración arquitectónica como disciplina en construcción

Y mientras se constituían las figuras de protección, empezaban a estudiarse las formas de intervenir en el patrimonio cercenado, siendo adoptado el modus operandi gestado por Viollet-le-Duc. Su definición de Restauration (“Diccionario Razonado de Arquitectura”) indicaba que toda intervención se debía a un fin de corte funcional y debía cumplir con un programa. Para poder actuar como “el arquitecto primitivo, y suponer lo que haría si, volviendo a la vida, se le plantearan los programas que nosotros mismos tenemos”, insistía en la necesaria formación de los arquitectos en construcción y estructuras históricas. Asimismo, defendía el palimpsesto frente a la sustitución de elementos funcionales añadidos en otras épocas, y recomendaba el empleo de nuevos materiales y técnicas (adelantándose a la Carta de Atenas 1931) que presentasen mejores prestaciones: «Qu’ayant à refaire à neuf le comble d’un édifice, l’architecte repousse la construction en fer, parce que les maîtres du moyen âge n’ont pas fait de charpentes de fer, c’est un tort, à notre avis, puisqu’il éviterait ainsi les terribles chances d’incendie qui ont tant de fois été fatales à nos monuments anciens». El objetivo final era dotar de uso y garantizar su durabilidad sin renunciar a una unidad estética clara, siendo la restauración una operación de restablecimiento del edificio a un estado óptimo que pudo no haber existido: «Le mot et la chose sont modernes. Restaurer un édifice, ce n’est pas l’entretenir, le réparer ou le refaire, c’est le rétablir dans un état complet qui peut n’avoir jamais existé à un moment donné» (Viollet-le-Duc, 1854).

Teniendo en cuenta la praxis de la época, cuya obra nueva producía revivals, y para evitar incongruencias cronológicas (estética clásica sobre lo medieval) debido a la carestía de una arquitectura contemporánea propia, la forma más racional de actuar fue el Restauro en estilo. Al no existir un código deontológico y aumentar el fervor medievalista con la búsqueda de la unidad prístina, los puristas del estilo no dudaron en eliminar partes originales y sustituirlas con reconstrucciones de las que también hallamos ejemplos en la península. Sin embargo, aunque Torres Balbás (Torres, 1920;1933) y Jeroni Martorell compartían opinión en cuanto a la necesidad de un uso (similar al original) para evitar la transformación de la arquitectura funcional en un objeto muerto de museo, se postulaban en contra de las restauraciones radicales, donde se completaba parte del edificio, o se sustituían elementos deteriorados, borrando la acción del tiempo.

2. El Real Monasterio de Santa María de Santes Creus

2.1. Breve cronología de la evolución arquitectónica-constructiva del cenobio

En la provincia de Tarragona, sobre una colina del municipio de Aiguamúrcia, se halla el Real Monasterio de Santes Creus (Figura 1), fundado en 1150-60 bajo la orden del Cister. Dicha orden surgió en respuesta a la flexibilidad y suntuosidad que estaba adquiriendo la orden benedictina, y promulgaba la austeridad y sobriedad en el desarrollo de la disciplina y vida religiosa. Estos factores determinaron la modificación del tipo arquitectónico hacia el modelo cisterciense, basado en la estricta y ordenada vida comunitaria donde predominaba la racionalidad espacial y la contención ornamental (Pladevall y Català, 1968).

El concepto románico de la planta de la iglesia en cruz latina, y con orientación del ábside a levante, marca la organización del modelo ideal cisterciense (Braunfels, 1975) al que obedece Santes Creus. Adosado al sur se dispone el claustro, encargado de distribuir los usos de forma jerárquica, donde las piezas de carácter espiritual, como la sacristía, la sala capitular y el scriptorium, se sitúan en la galería este del claustro y a continuación del transepto. Las piezas del caldarium, refectorio y cocina, destinadas a la vida comunitaria, se colocan en la galería sur. Finalmente, las piezas destinadas a la cilla y refectorio de los conversos se situaban en la galería de poniente, más próximas al exterior y relacionadas con lo prosaico.

A diferencia de los otros dos monasterios cistercienses de Cataluña en Vallbona y Poblet (Navascués, 1984), Santes Creus fue el primero en acoger la orden y adquirir función funeraria, albergando el panteón de la realeza. Los mecenas principales serían los reyes Pedro el Grande (1240-1285), y Jaime II el Justo (1267-1327), junto a su mujer Blanca de Anjou. Este factor determinaría la inevitable exuberancia artística de algunas piezas del cenobio a partir del siglo XIV.

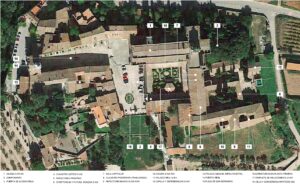

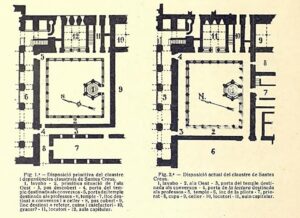

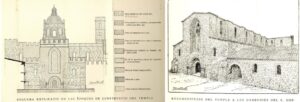

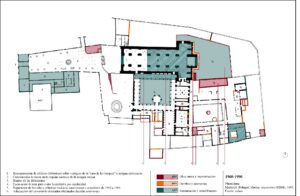

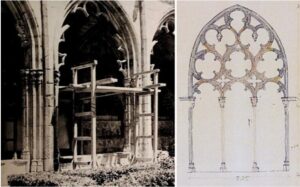

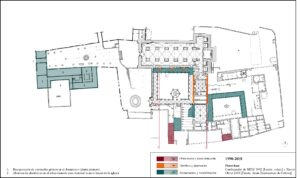

El monasterio se erigía por fases (Figura 2) según la sacralidad del espacio, por ello en 1174 se empieza la construcción de la iglesia de tres naves, la sacristía, la sala capitular y el primitivo claustro románico, hoy reemplazado por el gótico de 1308-1335, del cual se conserva el templete hexagonal de abluciones (Figura 3). Estas primeras piezas marcan el paso del románico al gótico inicial, como se observa en la fachada de la basílica que conserva dos ventanales románicos laterales y el ventanal gótico central sobre la portada (Figura 4), que primitivamente dispondría de nártex. La iglesia se erige sobre robustos muros y pilares de sillería de los que parten arcos perpiaños a través de ménsulas. Las bóvedas de todas las piezas construidas durante los s.XII-XIII son de crucería. La sala capitular dispone de una arquería románica con columnas geminadas en el muro que comparte con la galería, como el templete-lavabo. El claustro gótico es obra de Reinard de Fonoll y de Guillem de Seguer, así como la construcción del cimborrio sobre el crucero (1347), y se caracteriza por la ostentación de sus galerías de arquerías con tracería gótica florida, y el refinamiento iconográfico de sus capiteles. Más adelante se erigió la sala de los monjes, el refectorio y el dormitorio, este último situado en planta primera y cubierto por arcos diafragmáticos, concluyendo el complejo principal en 1225. En 1340, Pedro el Ceremonioso instala el panteón de la monarquía y amuralla todo el complejo (1346). Fruto de esta época son la gran variedad de almenas del recinto monacal (Fort, 1976).

Su ubicación, alejada del núcleo urbano y de la vida civil, así como su desempeño agrario, hospitalario y apotecario, le confirieron cierta relevancia territorial que se tradujo en el crecimiento de las dependencias monacales para poder acoger la llegada de novicios, legos conversos, así como atender las demandas seculares.

El claustro posterior pertenecía al monasterio de Santa Maria del Bonrepòs, fundado por el monasterio de Vallbona de les Monges en 1210 (Sans, 2010). Tras la peste negra y las crisis del s.XIV, la comunidad de religiosas se mudó a Vallbona, y sus bienes y el claustro se concedieron a Santas Creus por disposición del papa Nicolás V, en el año 1452. Así pues, el claustro del Bonrepòs (s.XIII) fue trasladado y reconstruido en Santes Creus durante el s.XV. El palacio del abad se edificó entre 1560 y 1593 sobre las ruinas del antiguo hospital de los pobres; y en 1625 se transformaron en cocina y nuevo refectorio las salas del palacio real más próximas. El monasterio seguirá ampliándose durante los siglos XVII y XVIII, resistiendo la sucesión de guerras de inicios del siglo XIX hasta la exclaustración en 1835 (Carreras, 1905-1920).

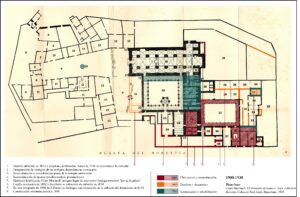

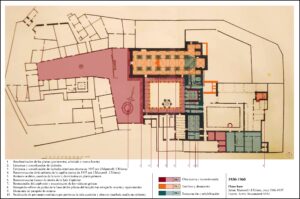

La cronología del extenso programa constructivo (Figura 2) pone de manifiesto, por un lado, la voluntad de proseguir el modelo cisterciense, y por el otro, la inevitable transformación del modelo prístino según la pujanza económica de cada época.

«Hoy el monasterio yace en miserable abandono. El viajero cruza sus salones desiertos, sus corredores abandonados, en medio del silencio sepulcral que le rodea, y en vano se pregunta cómo es que allí dejan perderse los hombres aquella verdadera maravilla de piedra que tantos recuerdos guarda, que tantas memorias conserva.» (Balaguer, 1853).

2.2. Primeras restauraciones de finales del siglo XIX

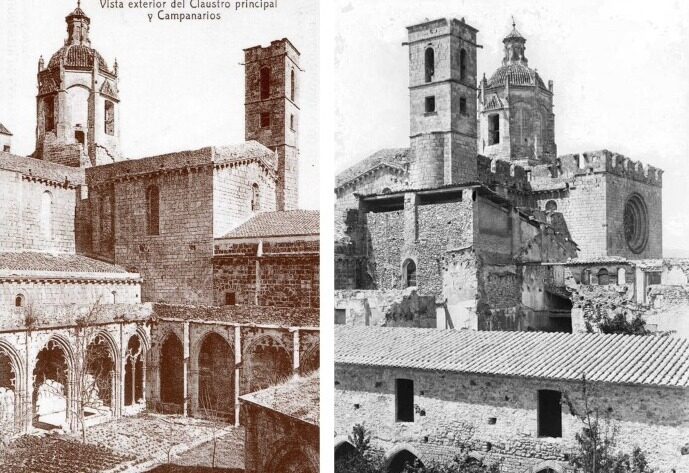

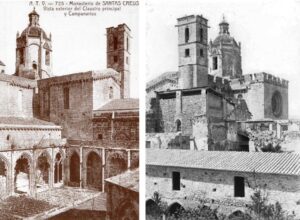

Tras una década de rapiña y pillaje, se inicia la puesta en valor con la realización de estudios históricos y planimétricos (Barraquer, 1906), así como los de evolución arquitectónica (Figuras 3 y 4). En 1848 se recuperó la iglesia conventual como parroquial, y en 1857 el Palacio del Abacial se habilitó para albergar los departamentos del ayuntamiento, un hostal y una escuela. El resto de los espacios permanecían en estado de abandono y a merced de las inclemencias del tiempo (Figura 5).

Durante esta época se llevaron a cabo grandes labores (Miquel; Ruiz, 2008)[iii] de inspección y restauración (1854-1862) de la mano de Bonaventura Hernández Sanahuja (Hernández, 1886), miembro de la Comissió de Monuments de Tarragona (1844), que fue tutelada por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando a partir de 1857. La obra que publica Sanahuja recoge todos los pormenores de la gestión y restauración del monasterio (presupuestos remitidos a la Academia), destacando las actuaciones de 1858 respecto al “reseguido” de las grietas del terrado que cubre el claustro gótico para impedir las filtraciones pluviales que amenazaban las bóvedas ojivales que lo componen, el retejado de las cubiertas con tejas de recuperación recogidas entre las ruinas de los edificios del Monasterio, en los Dormitorios y la Biblioteca, así como del Palacio Real, al que también se le repararon las grietas en 1861.

Y pese a que el re-uso frenó el expolio[iv] desmesurado, tras las guerras carlistas fue inevitable que el monasterio se viese seriamente afectado; en 1870 albergó una prisión (con 700 reos) durante dos meses nefastos para la edilicia; en 1874 el ejército liberal derribó parte del claustro posterior para robar las vigas que sostenían las galerías, y también sustrajo las de la capilla (restaurada en 1862); y en 1883 se desplomó la esquina noroeste del Palacio Real, que no se consolidó hasta 1886-1892, bajo la instrucción de la “Junta de obras de reparación del exmonasterio de Santas Creus”. Con cada ocupación se dieron destrucciones y periodos de abandono que aceleraron el deterioro. La magnitud de las obras de restauración de esta primera etapa tuvo un alcance considerable, ya que se reconstruyó un 19% de las estructuras, y se restauró un 13% de las cubiertas existentes a finales del siglo XIX (Figura 6).

2.3. Segunda etapa de restauraciones en el segundo cuarto del siglo XX

Tras su declaración como monumento nacional en 1921, se dio impulso a la restauración de la edilicia y se inició la búsqueda de un uso adecuado. En una carta del presidente de la Diputación provincial de Tarragona, fechada en 1929, se apelaba a la creación de un Museo etnográfico tarraconense, así como la de un archivo y una biblioteca del monasterio y provincial. Parafraseando la misiva, el monasterio había concluido satisfactoriamente las obras de consolidación y limpieza[v] y era urgente para su salvación el dotarlo de uso, puesto que si permanecía desierto era inevitable una nueva degradación y ruina a corto plazo (Figura 7). En cuanto a la adaptación de los locales en ruinas sin “mérito artístico y arqueológico”, se cedía al arquitecto provincial su porvenir y presupuesto.

«Desde luego no cabe utilizar bajo concepto alguno el hermoso claustro gótico de entrada, con sus severas galerías y los sepulcros que las adornan. La grandeza de aquella construcción exige que no se ponga en ella objeto extraño alguno.

Del segundo claustro se deberán reedificar los edificios ruinosos existentes a su alrededor, en los cuales podrán instalarse las colecciones industriales, formando para ello las galerías necesarias.

El grupo de ruinas del fondo del claustro podría ser tratado de otra manera. Quedará la vieja capilla de San Bernardo o de la Santísima Trinidad para exponer en su interior los objetos litúrgicos. A su lado se podrían reconstruir los edificios cuyos pisos bajos y parte de los superiores aún existen, para convertirlos en una casa escuela, un hogar de labradores con su típica cocina y sus dormitorios; una Farmacia; una cuadra de tejedores de velas, y alguna otra adaptación semejante, con todos los útiles y enseres propios de cada uno de los edificios a que se destinaran.

A ciertas salas y habitaciones recientemente consolidadas en el Monasterio se podría también dar un destino adecuado, que no alterase su carácter, pero sin incluir la Sala Capitular, que no debe tocarse en absoluto. En el vasto refectorio del convento se podrían exhibir vajillas en sus paredes y tender bancos y mesas a lo largo de sus muros, con tal de dejar la sala libre para lecturas, cursillos o empleos semejantes, reconstruyendo el púlpito a fin de utilizarlo como tribuna. Las cocinas del Monasterio se deberían cubrir y restablecer en lo posible, para reunir en ellas los ajuares del oficio, teniendo en cuenta que existen ya allí las vasijas, mesas de piedra, morteros, etc. de la casa. En la bodega se pondrían las prensas para vino, tonelería y artefactos de la vieja destilación del aguardiente. La cárcel vecina quedaría sin utilización.

En las hermosas salas del Palacio Real se deberían exhibir los muebles más ricos que reunieran, distribuyéndolos en las alcobas, salas, comedores y demás de los dos pisos.

Las colecciones de trajes, tan numerosas y pintorescas, en nuestra provincia, se podrían alinear en maniquíes dentro de armarios de vidrio a lo largo de la gran sala del dormitorio de novicios.

Finalmente, la sala contigua de la Biblioteca monacal, hoy acabada de restaurar, recibiría la nueva librería y los retratos de nuestros hijos más ilustres, mientras que el archivo volvería al lugar que ocupó durante siglos en la planta baja de la torre-campanario.»[vi]

Por otro lado, entre 1929 y 1931, César Martinell y Eduard Toda (miembros “Amics de l’Art Vell”), vocal y presidente respectivamente de la Comissió Executiva de Santes Creus, participaron del sufragio de las obras de restauración de la cruz y la fuente del acceso al monasterio[vii].

Antes de estallar la Guerra Civil española se estaba empezando a esbozar un plan director de restauración, cuyos puntos más destacados eran la reconstrucción total de las edificaciones que constituían la clausura exterior e interior, la reutilización como museo del Palacio Abacial, la reurbanización desde el Pont de Pedra al monasterio, la recolocación de la cruz barroca en la plaza de la iglesia según un grabado del dibujante Parcerisses, el derribo de los altares de los intercolumnios y el vallado del coro para acceder mediante una grada, el repicado de columnas y paredes para dejarlos limpios de cal y pintura, la restauración y reconstrucción de vidrieras, el estudio para la conveniencia del desmonte o reducción del altar mayor para que luciese el ábside y el rosetón, la reubicación de los restos de los altares y las imágenes que formarían parte del museo, la restauración del presbiterio y del reloj, el estudio de la reforma de los altares de las cuatro capillas absidiales, la reconstrucción del órgano y la cátedra, el estudio de la posible restauración del cimborrio para devolverle sus trazos góticos; y la restauración de las almenas de la fachada, la torre del homenaje y del ábside.

Buena parte de las operaciones enumeradas fueron ejecutadas (Figura 8) en un riguroso restauro estilístico, como la reconstrucción de las tallas de la arquería del claustro gótico, así como la restauración de las conservadas, la supresión del parapeto del terrado del mismo claustro, la restauración de los dormitorios, la escalera del campanario y el archivo, la reconstrucción del respaldo y asiento de la Sala Capitular, la reconstrucción del lavabo del claustro posterior, la restauración de la capilla románica, la restauración de la cerrajería y del amueblado del Palacio de Jaime II, así como la restauración de las cocinas, la despensa, la biblioteca, el refectorio, las bodegas, las prisiones y, finalmente, la conversión del cementerio en jardín. En definitiva, se trataba de un plan a gran escala que pretendía devolverle el esplendor de siglos anteriores mediante la restauración y reconstrucción estilística.

Entre los años 1934 y 1937 se inicia dicha restauración, dirigida por Pere Lloret y supervisada por la Comissió de Monuments de Tarragona (1844) y el Patronat de Santes Creus (1931-1936), así como por Jeroni Martorell, director del SCCM (actual SPAL). De la correspondencia entre Lloret y Martorell se extractan algunas actas de las visitas de obras:

-En una “Nota entregada al senyor Ignasi Mallol el 17 d’agost del 1936”, se especifica que se están desmontando la estatua de la Fuente y los altares de los intercolumnios, la capilla románica está en restauración, y que posiblemente la Iglesia podrá convertirse en museo.

-Visita el 4 de septiembre de 1936: El arquitecto aprueba las pavimentaciones del Claustro Viejo, el patio del Palacio, y la plaza de la iglesia. Da instrucciones para los peldaños de la capilla románica. Decide desmontar la entrada del coro y trasladar el panteón de los Moncada, y plantea la reforma del pavimento de las naves de la iglesia y la modificación de las rasantes actuales.

-Carta de Pere Lloret del 4 de noviembre de 1936, informando al arquitecto de la construcción de la escalera de la capilla, la finalización de la bóveda del refectorio y la restauración de los ventanales góticos de la misma dependencia.

-Visita el 22 de noviembre de 1936: El arquitecto aprueba la escalera ejecutada y dispone cómo deben colocarse la puerta, cartelas, cornisa, cubierta y vidrieras de la capilla. Aprueba la bóveda del refectorio y el proyecto de cambio de portaladas de la dependencia y de la entrada de las cocinas. Apunta que estudiará la habitabilidad de las salas expositivas y el cambio de la escalera de acceso al edificio de la antigua enfermería. Se han restaurado los artesonados del palacio e impulsado el traslado del cementerio. Da instrucciones para evitar las goteras de las bóvedas del claustro gótico, e iniciar la supresión del parapeto del terrado. Se consultará con el arquitecto Mirambell convertir los huertos que circundan el monasterio en jardines. Se estudia la reparación del Palacio Abacial y el Palacio del Prior.

-Carta de Pere Lloret del 27 de noviembre de 1936, informando al arquitecto de las vicisitudes de la reconstrucción de vidrieras del refectorio y capilla, así como de las gestiones que aborda para poder realizar los trabajos del cementerio y la habilitación de salas para el museo monográfico y la biblioteca.

-Carta de Pere Lloret del 2 de diciembre de 1936, informando al arquitecto del inicio del desmonte del parapeto del terrado del claustro gótico, que según el conserje del monasterio era una construcción falsa y problemática.

-Carta de Pere Lloret de enero de 1937 al Conseller de Cultura, informando del inicio de las obras de restauración del Palacio Abacial, cuya cubierta será sustituida, y que se reconstruirán pilastras y bóvedas.

-Carta de Pere Lloret del 10 de marzo de 1937 al alcalde del ayuntamiento de Aiguamúrcia, informándole del estado de ruina avanzada (cubiertas) de las dependencias que históricamente albergaban el priorato, e instando a ejecutar el proyecto de reparación tras el desalojo de las familias que allí se hallan.

-Carta sin firmar, del 7 de abril de 1937 para el Conseller de Cultura, donde se informa de la imposibilidad de iniciar la restauración del Palacio Abacial, para instalar la biblioteca y el archivo, a causa de la presencia de estudiantes de dos pequeñas escuelas que se ubican en el mismo edificio pese a las condiciones insalubres.

Lo más parecido a una memoria de proyecto se encuentra en unas notas[viii] redactadas por Jeroni Martorell (SCCM) en 1937, donde tras introducir históricamente el monasterio, pasa a describir el lamentable estado en el que se encuentra debido a la acción del tiempo y las “obras parasitarias abusivas, hechas por la misma comunidad en los siglos XVII y XVIII que lo mutilaron y desfiguraron”, además de los incendios y saqueos con ocasión de guerras y revoluciones. Resume las actuaciones de la Comissió de Monuments de Tarragona en 1844 a reconstrucciones de cubiertas, y las del Patronat de Santes Creus en 1931 a pavimentaciones. En la Tabla 1 se recogen todas las restauraciones de las que existe testimonio documental y/o gráfico entre el s.XIX y XX.

En cuanto al alcance de las intervenciones realizadas durante la segunda etapa, se puede discernir un aumento de las restauraciones basadas en el embellecimiento estilístico, afectando a un 30% de las piezas del cenobio. Siguiendo esta corriente cabe destacar la reurbanización completa de la plaza de acceso (Figura 8 y Tabla 1).

Tabla 1. Cuadro resumen de las restauraciones arquitectónicas entre 1844 y 1974.

| Año | Título del proyecto/ Actuación | Técnico Redactor |

| 1844 | Reconstrucción de cubiertas. | Comissió de Monuments de Tarragona. |

| 1922 y 1937 | Rehabilitación Palacio Abacial. | SCCM (Jeroni Martorell i Terrats). |

| 1923-1928 | Consolidación y limpieza. | Joan Rubió i Bellver. |

| 1930-1936 | Reconstrucción claustro viejo. | SCCM (Jeroni Martorell i Terrats). |

| 1929 | Propuesta de Museo etnográfico tarraconense. | Presidente de la Diputación de Tarragona. |

| 1929-1931 | Restauración de la cruz y de la fuente de acceso al monasterio. | Amics de l’Art Vell y Comissió Executiva de Santes Creus (Martinell y Toda). |

| 1931 | Reconstrucción de pavimentos. | Patronat de Santes Creus (Pere Lloret). |

| 1932 | Traslado cementerio y ajardinamiento de la zona. | SCCM (Jeroni Martorell i Terrats). |

| 1933 | Restauración iglesia, enfermería y palacio. | SCCM (Jeroni Martorell i Terrats). |

| 1934-1937 | Plan director de Restauración del monasterio (restauración sala capitular y capilla). | SCCM y Patronat de Santes Creus (Pere Lloret). |

| 1937 | Proyecto “Santes Creus Priorat. Projecte de reparació i habilitació”. Rehabilitación para residencia de la Generalitat de Catalunya. | SCCM (Jeroni Martorell i Terrats). |

| 1941 | Capilla de la Trinidad. | SDPAN (Alejandro Ferrant). |

| 1960 | Restauraciones de la iglesia, de los dormitorios, el claustro, las plazas y otros recintos. | Generalitat de Catalunya. |

| 1974 | Adaptación museística del monasterio | Generalitat de Catalunya. |

2.4. Tercera etapa de restauraciones de mediados del siglo XX

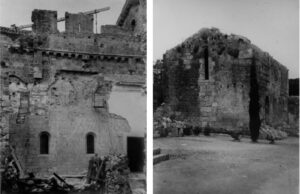

Pese a las tensiones políticas, la preocupación por su restauración era general, y prosiguieron las obras otros organismos como el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional SDPAN (1938-1943), que siguió el plan de restauración esbozado por el SCCM. En una carta firmada por el arquitecto Alejandro Ferrant Vázquez (Lorés, 2002)[ix] director del SDPAN, de 1941, se destaca el estado de la capilla de la Trinidad (Figura 9): «Con el transcurso del tiempo, terminada la iglesia conventual, innecesaria la primitiva capilla, motivos utilitarios fueron causa de que en los siglos XVII y XVIII se construyeran grandes cuerpos de edificio donde estaba la capilla del siglo XII, empleando sus muros como parte de estos; las cartelas labradas de su cornisa fueron mutiladas, rotas, por completo arrancadas. Ruinosos estos nuevos cuerpos de edificio, derribados, apareció al efectuar el descombro la obra románica de la capilla de la Trinidad, entonces ignorada, primer lugar de culto, la parte más antigua del Monasterio cisterciense de Santes Creus. Los muros revocados fueron limpiados: los huecos abiertos inconsideradamente rellenados, con su paramento de piedra. Bien estaría, completar la reparación años atrás comenzada, reponer la cornisa y construir una nueva cubierta de tejas, para proteger la bóveda de sillería, castigada por la acción de las lluvias, en peligrosa situación.»[x]

Bajo el patrocinio de la Generalitat, a partir de 1960 (Tabla 1) se intensificarán las actuaciones en la basílica, como consecuencia de la aparición de humedades en el pavimento, así como en el basamento de muros y pilares (Figura 10). La hipótesis inicial que se barajaba era que derivaban del rebaje de la rasante del pavimento ejecutado la década anterior, lo que llevó a efectuar rasas en el perímetro exterior del presbiterio (por la diferencia de cotas con el cementerio-jardín). Sin embargo, el desprendimiento puntual de mampostería de las bóvedas próximas al crucero, y dentro del ámbito que ocupaba el coro, puso la voz de alarma en las cubiertas y oberturas, por donde se filtraba el agua a raudales (Fort, 1972). Así pues, de 1962 a 1966 una cuadrilla de canteros se dedicó a reponer lagunas y sustituir mampuestos deteriorados, tanto de las bóvedas como de las pilastras afectadas. Finalizadas las onerosas obras se prosiguió, en 1970, con las restauraciones de los dormitorios, el claustro (Figura 11), la iglesia, las plazas y otros recintos[xi]. Y es a partir de 1974 que el monasterio es finalmente adaptado como museo.

La tercera etapa de restauración, coincidente con los albores de la Transición Española, abarcó un 65% de la superficie total del monasterio, incluyendo el patio del claustro gótico, la adecuación del cementerio y el palacio del abad, situado al suroeste de la plaza de acceso.

2.5. Cuarta etapa de restauraciones en el último cuarto del siglo XX

En la década de los años ochenta, desde la Generalitat de Catalunya se empezaron a impulsar estudios históricos y levantamientos más precisos, a la vez que se iniciaban proyectos de restauración. Uno de estos proyectos, que fue ejecutado siguiendo un diseño más contemporáneo, que ya no buscaba la restauración estilística, es el “Projecte d’instal·lació de sanitaris a l’antiga cuina del Monestir de Santes Creus” de Jordi Casadevall i Dalmau en 1986. Las innovaciones tecnológicas y la concreción de los criterios sobre restauración arquitectónica (Cartas ICOMOS; Brandi, 1988), que explicitaban el consenso, entraron en crisis con las teorías italianas de la pura y anti-pura conservación (Carbonara, 2011; Marconi, 1993). En el monasterio empezaron a aparecer intervenciones que se hallaban entre estas dos facciones. En España, Antón Capitel (Capitel, 1988) identificó la “restauración analógica” como síntesis del complejo momento que vivía la restauración arquitectónica, entre el contraste y la mímesis. Y es así como en 1982 el despacho MBM redacta el proyecto de “Central de préstecs de la Xarxa de Biblioteques de Catalunya” o “Projecte de restauración Casa de les Barques (Xarxa de Biblioteques)”. Este proyecto contemplaba la rehabilitación de las ruinas del ala norte del claustro posterior, en las antiguas dependencias de la enfermería, para instalar la Central de Prèstecs. A tal efecto propusieron el refuerzo del forjado de vigas de madera y bovedillas cerámicas mediante dos parteluces metálicos IPN320, la desecación de las humedades de la planta baja mediante la construcción de un forjado sanitario, y paredes con cámara (y aislamiento) de aire ventilada. También se derribó la escalera, y se realizó una nueva de hierro, con baranda de tela metálica, revestimientos con cerámica vidriada, destapiado de ventanas y colocación de carpinterías similares a las de la fachada sur. En planta segunda se dispusieron correderas metálicas y se ejecutaron claraboyas; finalmente se colocó un montacargas, y se realizó la instalación eléctrica y la de climatización vistas [xii].

En 1983 se retoman las obras de restauración del Palacio Real para su reutilización como museo local, de la mano del mismo despacho de arquitectos Martorell, Bohigas y Mackay (MBM)[xiii]. Según recoge la memoria de 1983, el estado del Palacio Real era bueno, exceptuando unas fisuras en el muro sur del patio de Jaime II y un desplome general del muro norte, que diagnostican como debido al empuje de la cubierta cuya estructura no sufría problemas generales. La propuesta de consolidación estructural se basó en la ejecución de un zuncho perimetral en el coronamiento, y la disposición de los tirantes necesarios para ligar los muros de carga.

Para la recuperación de los espacios, propusieron el derribo de un forjado del s. XVIII que ocultaba un arco diafragmático del s. XIV y, a su vez, reconstruir “en estilo” otros dos arcos desaparecidos, así como el desmonte de la escalera del patio de armas para recuperar la calidad espacial, así como el derribo de la tabiquería añadida. Operaciones a medida entre lo estilístico y lo científico.

Antes de finalizar el siglo se dieron cita dos proyectos de restauración de oberturas, la del ventanal principal de la fachada, en 1988; y la del rosetón en 1992. El “Projecte de restauración del finestral gòtic del Monestir de Santes Creus. Aiguamurcia-Alt Camp” de 1988, por Jordi Casadevall i Dalmau, se basó en desmontar el vitral y sustituir los maineles debido a una importante pérdida de su sección portante. Estos nuevos elementos deberían ser exactos a los originales y de la misma cantera, y para mejorar su fijación se les colocó un conector de acero inoxidable fijado con resina epoxi. En el “Projecte de restauración dels elements petris de la rosassa de l’església del Monestir de Santes Creus” de 1992, del Servei de Patrimoni del Departament de Cultura, se propuso una actuación similar.

Transcurridos más de un siglo desde las primeras actuaciones registradas en el claustro viejo o posterior, se promueve una nueva actuación (Figura 12) “Projecte de la restauració de la teulada del claustre posterior del Monestir de Santes Creus”, en 2005, por BALCELLS arquitectes. En dicho proyecto se plantea la redistribución de la recogida de aguas, y su evacuación controlada, para evitar desperfectos en el zócalo del claustro. De hecho, las lesiones detectadas no son sólo superficiales (hongos, vegetación, suciedad, humedades, crostonamiento y filtración), sino que también afectan a la estructura, deteriorando las soleras, los rastreles de madera, flechando vigas, y deteriorando las cabezas de las vigas debido a las filtraciones. Para resolver el estado patológico enunciado, proponen la colocación de una canal continua de hormigón polimérico, con acabado de reja de acero inoxidable que encinte el patio, y la pavimentación de la zona de caída de aguas con piedra caliza de 50x50x5cm. Para completar la restauración del patio, se incluyó la recolocación de tierras, la plantación de vegetación y la restructuración de la tronera y el pozo, con la premisa de respetar todas las épocas. Después de dicho proyecto se han desarrollado más restauraciones, algunas de las cuales se recogen en la Tabla 2 adjunta.

Tabla 2. Cuadro resumen de las restauraciones arquitectónicas.

| Año | Título del proyecto/ Actuación | Técnico Redactor |

| 1982 | Projecte rest. Casa de les Barques ( Xarxa de Biblioteques). | Generalitat de Catalunya (David J Mackaky, Josep M Martorell). |

| 1983 | Projecte rest del Palau Reial i endegament del museu. | Generalitat de Catalunya (MBM). |

| 1984 | PE de la restauració al Palau Reial. | Generalitat de Catalunya (MBM). |

| 1988 | Projecte rest. del finestral gòtic. | Generalitat de Catalunya (J. Casadevall). |

| 1991 | PB i E de la consolidació edifici del Priorat. | Generalitat de Catalunya (R. Aloguin). |

| 1992 | Memòria valorada per a la restauració dels element petris de la rosassa de l’església del Monestir de Santes Creus. | Generalitat de Catalunya (A. Pastor – E. Colls). |

| 1997 | Projecte de la restauració teulada claustre vell. | Generalitat de Catalunya (R. Aloguin). |

| 2005 | Projecte de la restauració de la teulada del claustre posterior. | Generalitat de Catalunya (Balcells arquitectes, SL). |

| 2005 | PB i PE, ESS de la restauració de la planta noble del portal de l’Assumpta. | Generalitat de Catalunya (P. Jansà). |

| 2007 | PB i E de les obres de restauració i consolidació de les façanes, cobertes i torre. Casa portal de l’Assumpta. Places de santa Llúcia i de Sant Bernat. | Generalitat de Catalunya (P. Jansà). |

| 2012 | Memòria valorada de reparació d’un merlet de la façana principal | Generalitat de Catalunya (E. Colls). |

| 2012 | PBiE per al tancament de la porta alta de l’angle SW de l’església monástica. | Generalitat de Catalunya (E. Colls. Colab.: C. Esteban). |

| 2013 | Projecte bàsic i d’execució obres d’emergència per a resoldre les patologies de la coberta del claustre major. | Generalitat de Catalunya (XF Rodríguez /J Mª Burgués). |

| 2015 | Memòria valorada per a al consolidació del mur tranversal de l’espai conegut com la pressó, dins del conjunt monumental. | Generalitat de Catalunya (E. Colls. Colab.: E. Rosàs). |

| 2016 | Projecte per a les obres de restauració del claustre gòtic. | Generalitat de Catalunya (B més R 29 Arquitectes, SLP – X F Rodríguez /J Mª Burgués). |

La envergadura de las obras de la postrera etapa restauradora devino más comedida, puesto que la reutilización del monasterio favoreció su tutela y conservación, logrando reducir las intervenciones a actuaciones de mantenimiento. En total se restauró un 17% de la superficie en planta, y las reconstrucciones funcionales fueron de corte minimalista y totalmente discernibles (Figura 12).

3. Conclusiones

Con el estudio de la evolución constructiva y las sucesivas restauraciones, se ha podido constatar que la forma arquitectónica prístina no era una unidad estricta en el tiempo, sino aparente, y que el complejo monacal cisterciense era flexible y tenía la capacidad de adaptarse a las necesidades y usos requeridos, principalmente en las piezas situadas a poniente y mediodía. La superposición de piezas y estilos arquitectónicos apenas transcurrida una centuria de su construcción, pone en crisis la perdurabilidad y rigidez del modelo prístino; sin embargo, el prototipo arquitectónico existía y su severa estructura era de aplicación en todos los monasterios de la orden. De esta máxima queda patente la voluntad de no alterar el programa jerárquico de la primera fase constructiva, relativa a la iglesia y a las piezas de carácter espiritual.

Como se ha visto, el modelo sufría constantes cambios con periplos de mayor o menor actividad constructiva según el momento bélico, pandémico o de patronazgo monárquico y atención institucional. El impacto paisajístico y social de las empresas constructivas y restauradoras se traducían y se traducen en la mayor afluencia de trabajadores afincados en los alrededores del complejo monacal vinculados a las obras, a los servicios o a los negocios derivados (agricultura). Dando como resultado la transformación del pequeño asentamiento rural, que gozaba de los servicios de hospedería, hospital y botica, a un modelo turístico y comercial donde se prioriza el uso museístico de sí mismo ofreciendo servicios de hospedaje y hostelería. Sin embargo, cuando no se disfrutaba o disfruta de una época de bonanza económica, el paisaje arquitectónico y el paisaje social sufren de forma inexorable un deceso en cuanto al mantenimiento y preservación edilicia, así como la despoblación y el cese de cualquier actividad.

En cuanto a la restauración, las magnas dimensiones del monasterio y la envergadura de las obras hacían que se adoptasen criterios que, aunque vigentes en el momento de gestación de las líneas de restauración, quedaban obsoletos en el discurrir de los prolongados y necesarios cronogramas de las obras. Cuando las teorías eran objeto de una actualización semántica o metodológica por parte de la comunidad científica internacional, difícilmente una obra de restauración adjudicada y en construcción podía asimilarla sin afectar sustancialmente el desarrollo del proyecto anacrónico, tanto a nivel económico como estético. Por este motivo, las obras de restauración del monasterio desarrolladas entre 1854 y 1960 siguieron la estela del ripristino, buscando, en primera instancia. recuperar el esplendor pasado, y en segunda, integrarse con la realidad reconstruida. Hallamos restituciones en estilo de las dependencias y elementos en ruinas, así como reconstrucciones historicistas de edificios desaparecidos. Sin embargo, a partir de 1960 y hasta 1990 se identifican intervenciones de corte crítico-objetivo, así como actuaciones posteriores donde prima la discernibilidad contrastada.

Basta comparar las plantas de Juan B. Pons en 1892, Cèsar Martinell en 1929, y de Jeroni Martorell en 1936, con las planimetrías del despacho MBM en 1992, para atestiguar el volumen, la frecuencia y la variedad de las actuaciones acometidas en un siglo. Aquellos complejos robustos, que tan sólidos e inamovibles se nos antojan y que, impertérritos parecen contemplar el paso del tiempo, resultan ser una obra viva, un palimpsesto de construcciones y restauraciones en ciernes. La restauración integrada podría entonces entenderse como un eufemismo terminológico del s.XIX para denominar la última etapa constructiva del edificio que se halla en continua transformación y metamorfosis desde la colocación de su primera piedra. Y pese a que hoy las reconstrucciones historicistas y las restauraciones estilísticas resultan desdeñables, la aplicación de criterios analógicos basados en la sincronía armónica de sus formas y materiales, pueden aportar el carácter científico en la intervención, manteniendo a su vez la unidad estética y didáctica del vasto complejo monacal. La valorización y el respeto por la arquitectura precedente, y sobre todo por las de factura medieval, hace que las obras de restauración actuales, y entendidas como una fase constructiva más, no sean tan destructivas como en los siglos pretéritos. En líneas generales, las restauraciones de Santes Creus evitan los drásticos contrastes constructivos y matéricos, que inevitablemente expondrían a la autoría de la obra contemporánea frente a la preexistente. De esta forma, la restauración evita rivalizar y descontextualizar la obra anterior, con la que mantiene una distancia histórico-artística, rehuyendo a la erección de un conjunto de piezas de diversas épocas que posiblemente harían ininteligible el ambiente y el conjunto arquitectónico medieval.

Bibliografía

Balaguer, V. (1853). Párrafo final con el que concluye la obra Cuatro perlas de un collar, p. 121.

Barraquer, C. (1906). Las casas de religiosos en Cataluña durante el primer tercio del siglo XIX. Imprenta de Francisco J. Altés y Alabart.

Brandi, C. (1988). Teoría de la restauración. Alianza Editorial S.A.

Braunfels, W. (1975). Arquitectura monacal en occidente. Barral Editores, S.A.

Calderón, B. (2016). Gustavo Giovannoni y la didáctica de la arquitectura. Recepción en España a través de Leopoldo Torres Balbás, revista e-rph, nº19, pp.100-122.

Capitel, A. (1988). Metamorfosis de monumentos y teorías de la restauración. Alianza Editorial S.A.

Carbonara, G. (2011). Architettura d’oggi e restauro. Un confronto antico-nuovo. UTET Scienze Tecniche, Torino.

Carreras, F. (1905-1920). Geografia General de Catalunya. Establiment Editorial de Albert Martín, Barcelona. Província de Tarragona, capítulo sobre Santes Creus, pp.895-919.

Esteban, J. (2005). La Carta de Atenas (1931). El primer logro de cooperación internacional en la conservación del patrimonio, “Seminario: La doctrina de la restauración a través de las cartas Internacionales”. Master COPA- UPV, Valencia, pp.1-35.

Fort, E. (1972). Santes Creus, de l’exclaustració ençà, la gestió dels organismes que n’han tingut la tutela. Santes Creus, pp.263-345.

Fort, E. (1976). El monasterio de Santes Creus. Síntesis histórico-descriptiva. Santes Creus, pp.81-190.

Hernández Sanahuja, Bonaventur. (1886). Historia del Real Monasterio de SS. Creus: su fundación, progresos, ruina y restauraciones verificadas hasta el presente por Buenaventura Hernández Sanahuja, Est. Tip. De la Viuda e hijos de Tort, Tarragona, pp.I-XIV.

González-Varas, I. (1999). Conservación de Bienes Culturales. Teoría, historia, principios y normas. Ediciones Cátedra, S.A.

Granell, E., & Ramon, A. (2012). Col•legi d’Arquitectes de Catalunya 1874-1962. COAC Barcelona, pp.23-33.

Lacuesta, R. (2000) Restauració monumental a Catalunya (segles XIX i XX). Les aportacions de la Diputació de Barcelona. Edició Diputació de Barcelona.

Lorés, I. (2002). El Monestir de Sant Pere de Rodes. Edicions UAB, UB, U. Girona, U.Lleida y MNAC, pp.265-292.

Macarrón Miguel, A. (1995). Historia de la conservación y la restauración. Desde la Antigüedad hasta el siglo XX. Editorial Tecnos (Grupo Anaya, S.A.).

Marconi, P. (1993). Il restauro e l’architetto. Teoria e pratica in due secoli di dibattito. Saggi Marsilio Editori s.p.a.

Martinell, C. (1929). Els Primitius claustres de Santes Creus i de Poblet, “Arts i Bells Oficis”, Ramon Tabella Editor, pp.21-28.

Martinell, C. (1929). El Monestir de Santes Creus, “Col·lecció Sant Jordi”, Editorial Barcino, volumen XX-XXI, pp.74-84.

Martorell, J. (1937). La protecció del patrimoni artístic nacional, “Nova Ibèria”, nº37, pp. 39-41.

Miquel, M., & Ruiz, I. coord. Catálogo. (2008). Santes Creus, de Monestir a monument 1821-1921. Edita Centre d’Estudis del Gaià MHCat y Diputació de Tarragona, pp. 30-55.

Navascués Palacio, P. (1984). Monasterios de España. Espasa-Clape, S.A.

Puig i Cadafalch, J. (1923). El problema de la transformació de la catedral del nord importada a Catalunya, “Miscel·lània Prat de la Riba”, vol. I. IEC, Estampat als tallers Arts Gràfiques, S.A., pp.65-87.

Puig i Cadafalch, J. (1934). L’Arquitectura romànica a Catalunya, segunda edición facsímil (1983), vol. I. IEC y Departament de Cultura, Reproducido por Cromex S.A. y encuadernado por Freixas S.A., pp. I-XVIII.

Pladevall, A., & Català, F. (1968). Els Monestirs Catalans. Edicions Destino.

Rivera Blanco, J. (2008). De varia restauratione. Teoría e historia de la restauración arquitectónica. Abada Editores.

Sans i Travé, JM. (2010). El Monestir de Santa Maria de Vallbona. Història, Monaquisme i Art. Pagès Editors.

Torres, L. (1920). La utilización de los monumentos antiguos, “Arquitectura”. Madrid, v.III nº27, pp. 51-54.

Torres, L. (1933). La reparación de los monumentos antiguos en España, “Arquitectura”. Madrid, nº163., pp. 1-10.

Viollet-le-Duc, E. (1854). Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle, 1854-1868, tome 1, Definición de Restauración.

Notas

[i] Director de la Escuela de Arquitectura de Barcelona, formado en parte en la Lonja y en parte en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Sus viajes por Europa le proporcionaron un conocimiento general de la práctica restauradora y de planes docentes de las facultades que visitaba.

[ii] Cabe destacar que la primera carta aparece en 1883 tras el IV Congresso degli Ingegneri e Architetti italiani, en Roma.

[iii] El libro citado recoge las primeras actuaciones de preservación del monumento, y para ello se recupera un extracto de una carta de 1844 de la Societat Arqueològica Tarraconense a la Comissió Central de Monuments, donde se indica que el monasterio está en mejor estado que el de Poblet, ya que “sólo falta componer los tejados […] el principal destrozo se ha producido desde que ha concluido la guerra civil [1835-1839 primera guerra carlina], cuando un subalterno de la amortización vivía en el mismo monasterio […] Por lo general no ha tenido restauraciones” Sin embargo tras la Segunda guerra carlista (1846-1849) y el alzamiento de 1855, el monasterio perdería gran parte de las estructuras claustrales situadas a levante. Pg.30-55.

[iv] Respecto los hurtos, en la página X explicita: “[…] volvieron a repetirse los anteriores excesos, pero no causados ya por los que soñando tesoros escondidos derribaban tabiques y practicaban excavaciones clandestinas, sino que eran personas muy cultas, movidas por el deseo de adquirir tesoros arqueológicos. En efecto, aprovechando las tenebrosas sombras de la noche del 13 de julio de 1879, fueron robados de claustro gótico de D.Jaime y de Dª.Blanca dos magníficos capiteles llenos de follajes y adornos de filigrana de un mérito extraordinario, dignos de figurar en una exposición artística, y además otros restos escultóricos, a la vez artísticos y arqueológicos”.

[v] Gracias a las propuestas de intervención de la citada carta se van perfilando las actuaciones ejecutadas entre 1923 y 1928 por el arquitecto Joan Rubió i Bellver.

[vi] Extracto de la carta mecanografiada (diez páginas) del presidente de la Diputación provincial de Tarragona fechada el 24 de noviembre de 1929. Arxiu Documental SPAL.

[vii] Monastir de Santes Creus, AAV Caixa 5/39 del Fons “Amics de l’Art Vell” del Arxiu del Institut d’Estudis Catalans (IEC).

[viii] Arxiu Documental SPAL.

[ix] El arquitecto Alejandro Ferrant Vázquez (1897-1976) se encargará, a través del SDPAN, durante al menos un cuarto de siglo de las obras de restauración del territorio, y especialmente de los monasterios de Santa Maria de Ripoll, Santes Creus, Poblet y Sant Pere de Rodes.

[x] Carta mecanografiada con correcciones en bolígrafo azul, datada del 20 de noviembre de 1941 por el arquitecto del SDPAN (sin firma/nombre). La carta concluye con la cantidad económica (8.000 Ptas.) prevista para dichas obras. Arxiu Documental SPAL.

[xi] Cronología extraída de la “Memòria Històrica” del “Projecte de restauración del finestral gòtic del Monestir de Santes Creus. Aiguamurcia-Alt Camp” de 1988, del Servei de Patrimoni del Departament de Cultura. Fuente: Arxiu de la Secció de Restauració del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat.

[xii] Datos extraídos de la memoria, planos y presupuestos del “Projecte de restauración Casa de les Barqies (Xarxa de Biblioteques)” de 1982 de MBM. Fuente: Arxiu de la Secció de Restauració del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya.

[xiii] Memoria del “Projecte executiu de restauración al Palau Reial del Monestir de Santes Creus” o “Restauració del Palau Reial i endegament del museu” de MBM, Departament de Cultura, Servei de Patrimoni Arquitectònic, 1982-1983. Fuente: Arxiu de la Secció de Restauració del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya.