Build to build A call for a local reversion of the idea of urban heritage

Elías Barczuk Pasamána, Florencia Könckeb

a Universidad Catolica de Santa Fe, Argentina: e-mail ,ORCID, Google Scholar

b Investigadora independiente: e-mail, ORCID, Google Scholar

Recibido: 30 de enero de 2021 | Aceptado: 08 de junio de 2021 | Publicado: 01 de agosto de 2021

CC BY-NC-ND

Resumen

El presente artículo elabora un razonamiento crítico y alternativo en base al concepto de patrimonio urbano contemporáneo. Ahondar en el origen del término, expone su construcción desde algunos contextos geográficos, históricos y políticos específicos y, a partir de allí, despierta el apetito de reformular el discurso incorporando aspectos inherentes a nuestras propias ciudades. La noción de patrimonio urbano comprende aspectos visuales, estéticos y artísticos, pero al mismo tiempo abarca cuestiones simbólicas e identitarias que se vinculan a la memoria colectiva y la vida cotidiana de la ciudadanía. Desde la localización y la identificación de ciertas ciudades en pleno proceso de desarrollo —donde la frecuencia de algunas construcciones proyectuales, desde el vacío, es sumamente mayor a la de aquellas que actúan sobre objetos existentes o proponen su desaparición para edificar a posteriori—, se torna conveniente resaltar que nuestro desafío crucial no refiere aún a las maneras en las que entendemos a la intervención, sino que radica en la forma en que procedemos a la hora de concebir ideas ex novo. A través de la construcción de una identidad característica, y el compromiso colectivo de forjar nuestro propio patrimonio, se pregona la búsqueda de una ciudad que sea fiel representante y capaz reflejo de los intereses, necesidades y preocupaciones de quienes la habitan. Desde la perspectiva optimista de que es posible hacer buena arquitectura es imperativo reconocerla bajo el abrigo del patrimonio urbano. Aquel que describe una sensibilidad y un modo de pensar, proyectar y actuar sobre lo existente, pero también, y principalmente, desde lo que está por existir.

Palabras clave: Patrimonio urbano, identidad, memoria colectiva.

Abstract

This article elaborates a critical and alternative reasoning based on the concept of contemporary urban heritage. Delving into the origin of the term exposes its construction from specific geographical, historical and political contexts and, from there, awakens the appetite to reformulate the discourse by incorporating aspects inherent to our own cities. The notion of urban heritage includes visual, aesthetic and artistic aspects, but at the same time, it encompasses symbolic and identity issues that are linked to the collective memory and the daily life of citizens. From the location of and identification with cities in the process of development —where the frequency of project constructions from the void is much higher than those that act on existing objects or propose their disappearance to build a posteriori— it becomes convenient to highlight that our crucial challenge does not yet refer to the ways in which we understand the intervention, but lies in the way we proceed when conceiving ideas ex novo. Through the construction of a distinctive identity and the collective commitment to forge our own heritage, we proclaim the search for a city that is a faithful representative and capable reflection of the interests, needs and concerns of those who inhabit it. From the optimistic perspective that it is possible to make good architecture, it is imperative to recognize it under the shelter of urban heritage. That which describes a sensibility and a way of thinking, designing and acting on what already exists, but also, and mainly, on what is yet to exist.

Key words: Urban heritage, identity, collective memory.

Introducción

Con el fin de aproximarse críticamente al tema del patrimonio urbano, se abordan algunos cuestionamientos que hacen mella, en realidad, en las disciplinas mismas de la arquitectura y el urbanismo. Se vuelve pertinente entender, para ello, el modo en el que quienes escriben conciben a la crítica y al ensayo; en clave más honda, inclusive la sinergia generada por la coalición de ambos conceptos.

Resulta apropiado, entonces, traer a colación El ensayo como técnica de la crítica. Una pequeña aclaración de Josep María Montaner (1999), que nos sirve para clarificar, sintética y precisamente, el modo de abordaje esgrimido a la hora de encarar esta reflexión:

“El ensayo entendido como indagación libre y creativa, no exhaustiva ni especializada, sin un carácter rigurosamente sistemático, es la más genuina herramienta de la crítica. (…) Consiste en una reflexión abierta e inacabada que parte del desarrollo de la duda. (…) Debe ser abierto en su estructura, provisional, revocable, perfeccionable. Es una prueba, una tentativa, un acercamiento. Sugiere, apunta, esboza, enmarca, propone. (…) Debe estar dispuesto a la transformación, a la continuidad, al replanteamiento, al carácter discursivo y dialéctico” (Montaner, 1999). Estas últimas sentencias, concebidas por el arquitecto catalán y admitidas como propias, alientan e incentivan la discusión y despiertan un razonamiento tentativo que desarrolla una concepción lateral del concepto de patrimonio urbano, sin pretender construir una revisión precisa del mismo.”

Fomentando la obediencia casi al pie de la letra de esta última premisa, resulta conveniente concretar un escueto, pero agudo, intento de responder algunas interrogantes precisamente establecidas. Desde qué contexto nace y crece el concepto de patrimonio urbano, cuáles son las teorías intervencionistas que surgen desde el mismo y por qué debemos repensar seriamente la noción de éste. Para comenzar, con el fin de examinar coyunturalmente aquella concepción popular y habitual desde la que se construye y fortalece, a cada momento, la noción de patrimonio urbano existente en nuestro acervo, es menester reconocer con anterioridad la relevancia de un saber contextual muchas veces pasado por alto. Casi seis décadas atrás, Bernard Rudofsky (1964) aseguraba que:

“la historia de la arquitectura, tal como ha sido escrita y enseñada en el mundo occidental, no se ha referido más que a unas pocas y selectas culturas. En términos de espacio, abarca una pequeña parte del globo terráqueo: Europa, algunas zonas de Egipto y de Anatolia, es decir, apenas un poco más de lo conocido en el siglo II. Además, se ha ocupado solamente de las últimas fases de su evolución. (…) Y, aunque se intente explicar la omisión de las primeras etapas por la escasez de monumentos arquitectónicos, el enfoque discriminatorio del historiador puede ser atribuido a su regionalismo. Al margen de lo mencionado, la historia de la arquitectura tal como la conocemos ha sido igualmente tergiversada en el plano social. Equivale a poco más que un “quién es quién” de los arquitectos que celebraron el poder y la riqueza, a una antología de edificios de, por y para los privilegiados, (…) sin alusión alguna a las casas del pueblo” (Rudofsky, 1964).

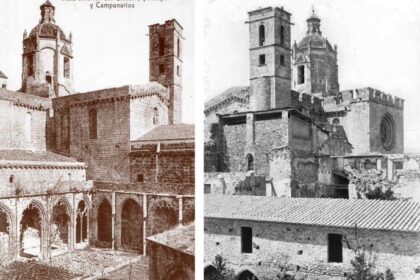

De la misma manera en que la historia fue construida desde un lugar, un tiempo y un estrato social bien determinados, dicha discriminación también ha contaminado cada concepto y término utilizado en la disciplina de la arquitectura. La noción del patrimonio, y las múltiples formas de abordaje e intervención que suscitan las mismas, tampoco han logrado escapar a esta singularidad histórica. Así, merecen hoy una indagación reflexiva y alternativa que permita avanzar hacia la construcción de un razonamiento contemporáneo y colectivo mediante la sinérgica fundición de cada pensamiento de autor y de lector. Desde ciudades consolidadas temporal, espacial y económicamente, se han establecido los conceptos de patrimonio y de patrimonio urbano. Desde estas mismas urbes se han constituido las normas que rigen las lógicas clásicas de intervención sobre los mismos. De esta forma, se entiende como acertado el apartado final de este primer acercamiento tradicional, que pretende revisitar una de aquellas posturas que ha estudiado la cuestión desde unas vías ciertamente alternativas, pero que al asumir su tiempo y espacio como contexto central y esencial a la hora de desarrollar un discurso complementario, continúa siendo parte de un pensamiento marcadamente convencional. Ignasi de Solà-Morales (1982) logra describir, desde la construcción de una revisión incisiva de las teorías de la actuación arquitectónica -inicialmente-, y desde la concepción de una nueva y propia aproximación al tema -después-, las lógicas clásicas de intervención sobre el patrimonio arquitectónico y urbano. En el número 155 de la revista Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme, elabora y profundiza la idea de que:

“la formulación de la teoría de la conservación es en realidad un proceso que arranca de la confluencia entre las enseñanzas violletianas y las ruskinianas, (…) de las teorías de la restauración y la preservación, con el fin de llegar a la formulación de los criterios con los cuales la cultura oficial de nuestro siglo ha entendido que era necesario afrontarse a los edificios históricos existentes”.1

Y, en el mismo sentido, desarrolla, él mismo, un enfoque que, sin pretender oponerse a los previos, intenta despegarse de los mismos mediante una reelaboración conceptual enmarcada en su época.

“El problema en el que nos encontramos en la actualidad es el de repensar nuestra relación con los edificios históricos. Es preciso pasar de una actitud en el fondo evasiva y cada vez más distante, propia de la protección-conservación, a una actitud de intervención proyectual. Lo que debe hacerse es reconsiderar si no hay una manera específicamente arquitectónica de enfrentarse con la arquitectura histórica, y de responder ante ésta a partir de su incorporación a un proyecto de futuro con una mínima congruencia” (Solà-Morales, 1982).

Resulta conveniente evidenciar, una vez más, el hecho de que la concepción clásica del patrimonio se inscribe, desde las diversas teorías que rodean al término y desde las diferentes épocas en las que fue abordado, en un contexto geográfico y cultural bien específico. A tal efecto, las traemos a colación, sin la pretensión de desmerecer o invalidar sus postulados, sino con el fin de enmarcar la confección de un punto de vista procedente de un entorno diferente, en muchos aspectos.

A estas alturas, reconociendo el avance teórico y crítico que ha adquirido la disciplina en su generalidad, es insoslayable la connotación negativa que conlleva a la hora de reflexionar sobre el quehacer patrimonial, la destrucción de edificios históricos que salpican comúnmente al tejido urbano. La perversa especulación inmobiliaria, junto a un sinnúmero de actitudes y omisiones de carácter plenamente político, ponen constantemente en evidencia la banalización cultural y la devastación identitaria que suscita la idea de destruir para construir. Consecuencia directa de estos acontecimientos indeseados es la requerida necesidad de promover, desde las instituciones correspondientes, lógicas de protección patrimonial que recaigan sobre aquellas edificaciones que representan la memoria individual y la identidad colectiva de una ciudad. Ahora bien, la interpretación generalizada y globalizada de estos acontecimientos, que tienen lugar en las ciudades contemporáneas, no supone el procedimiento más oportuno. Menos pertinente aún resulta querer analizar al patrimonio urbano desde un juicio homogéneo que, en su condición uniforme y consistente deja de lado, necesariamente, aspectos relevantes de cada ciudad, y cada sociedad en particular. Por este motivo, se torna relevante, en consideración cabal de las palabras de Rudofsky, resaltar la condición espacial, temporal, económica y social desde la cual pretendemos elaborar este discurso, dejando de lado, al menos momentáneamente, los planteos oficiales.

Una reconstrucción conceptual

En la voluntad de volver a construir una concepción de patrimonio que aporte y complete su definición desde una perspectiva alternativa, es preciso señalar primero algunas premisas. La noción de transculturación surge inicialmente en el terreno de la antropología y, acogida posteriormente por otras disciplinas, está formada etimológicamente por unas raíces latinas que refieren directamente a la idea de pasar de una cultura a otra. Marina Waisman, en El interior de la historia (1990), expone la necesidad de gestionar los instrumentos adecuados para la crítica de la realidad latinoamericana. Según ella, lo local se ha de interpretar con ojos propios. “Para ello, la autora desmonta los mecanismos historiográficos eurocéntricos con el fin de reflexionar sobre la historia singular de la arquitectura en los países latinoamericanos” (Montaner, 2011). Waisman hace uso del concepto de transculturación para referirse a la

“transposición de los criterios urbanos pertenecientes a un contexto determinado —como Europa o Norteamérica— a otro muy distinto —como los países latinoamericanos— y, por lo tanto, el despliegue de todas las cautelas y críticas posibles que comporta importar conceptos que pueden ser inadecuados” (Montaner, 2011)”.

En este sentido, es importante resaltar la elocuencia de algunos personajes relevantes que han aportado elementos -con algunas limitaciones y características bien específicas- a la configuración de una crítica latinoamericana singular y local. Enrico Tedeschi, nacido en Roma, no solo transculturiza las teorías de Benedetto Croce y Bruno Zevi en Latinoamérica, sino que asume la renovación de los estudios teóricos y críticos, desde algunas ciudades argentinas, poniendo énfasis en una arquitectura funcional, contextual y social (Tedeschi, 1976). Por su parte, el venezolano Fruto Vivas (1983) teoriza y legitima una corriente ecológica e inventiva en la arquitectura contemporánea, defensora de las culturas aborígenes. Entretanto, el italoargentino Roberto Segre revaloriza aquellas obras en las que imperan los criterios sociológicos e ideológicos por encima de los arquitectónicos, tecnológicos, formales o espaciales (Segre, 1985). En un sentido similar, cabe hacer una pausa para destacar la Declaración de México sobre las políticas culturales de 1982, donde se propicia un concepto de identidad cultural, con valores únicos e irremplazables, entendiendo la singularidad de tradiciones y formas de expresión de cada pueblo y promoviendo políticas culturales que protejan, estimulen y enriquezcan la identidad local2 (Figura 01).

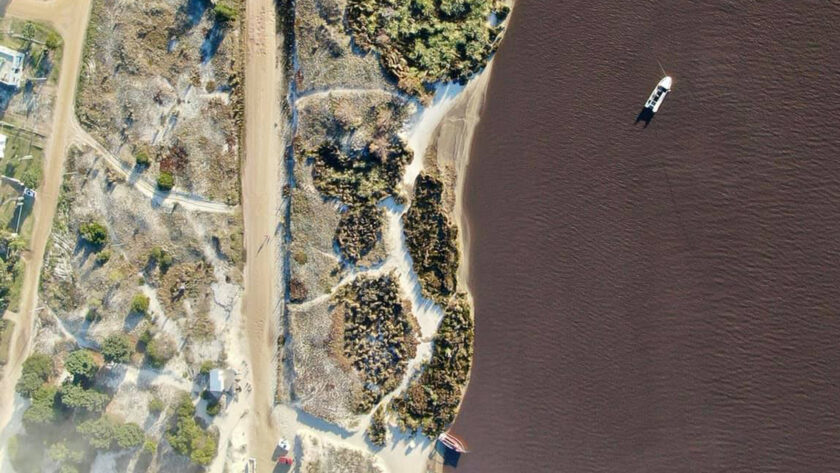

Así, es imperativo asumir nuestras diferencias históricas, políticas y urbanas, con ánimo de construir un discurso atinado, sensato y consciente, propio de nuestras ciudades y de nuestros tiempos. América Latina recoge una vasta cantidad de ciudades consolidadas desde escalas diversas. Sin embargo, existe un porcentaje generoso también de otras, suficientemente relevantes, que aún se encuentran en pleno proceso de desarrollo. Referimos a aquellas ciudades que, por lo breve de su existencia, carecen de un tejido urbano sólido, y se erigen desde intervenciones algo dispersas y con cierta tendencia a un modelo genérico3 (Koolhaas, 1997). Si bien quienes escriben lo hacen desde latitudes latinoamericanas, y dentro de dicho continente existe un sinfín de ciudades que cumplen con cada una de las características enumeradas por Rudofsky (1964), describir esta posición desde el mero gentilicio utilizado recientemente sería volver a pecar de genéricos y, por ende, regresar al mismo error del cual se desprende y ante el que reacciona este texto. En este mismo orden, se vuelve conveniente distanciarse de la generalización y puntualizar ciertos aspectos suficientemente precisos desde donde se escribe. Ciudades intermedias, geográfica y naturalmente extensas y abrumadoras, de nacimiento reciente, espontáneo y abierto desarrollo, y barrios incompletos, afianzados en una identidad latente.

Desde esta posición, hacemos frente a la necesidad de ahondar en ciertas definiciones preconcebidas, utilizadas frecuentemente en el marco de cada temática relacionada con el patrimonio urbano. Por un lado, la definición de patrimonio, del latín patrimonĭum, refiere al conjunto de bienes y derechos, cargas y obligaciones, pertenecientes a una persona natural o jurídica. Al mismo tiempo, el dominio —entendido como derecho sobre la esencia de la cosa, es decir, el derecho absoluto sobre ella, sobre esa propiedad— no solía ser —en la antigüedad— de ningún individuo en particular, sino de la familia como tal a través de las generaciones. Por otra parte, urbano procede del latín urbānus, adjetivo que hace referencia a aquello perteneciente a la ciudad, y significa aquel que habita en la ciudad. De la coalición de sendos conceptos y definiciones originarias, extraemos algunos postulados que nos permiten seguir construyendo este pensamiento: Que el patrimonio urbano, como tal, no solo debe ser observado desde una mirada positiva —bienes y derechos—, sino también desde las responsabilidades que acarrea la idea. Que no solo pertenece y es identificado con una persona, sino con un colectivo de mayor envergadura. Y que no solo engloba los bienes construidos, sino todo aquello que pertenece a la ciudad. Siguiendo conscientemente este razonamiento, se debe resaltar que el valor urbano patrimonial no solo debería encontrarse, entonces, en aquella realidad tangible —edificios, plazas, aceras, calles y avenidas—, sino que comprende también otros escenarios ligados al campo de lo intangible —la tradición, la identidad, la memoria individual y colectiva y los anhelos de las personas—, y que estos segundos escenarios debieran adquirir el mismo grado de importancia que los primeros. Recogiendo estas sentencias —originales— en relación con dicho concepto inicial, pero pretendiendo esbozar una nueva lógica de actuación que refleje las particularidades de un tiempo y un espacio, nos interesa distinguir una idea particular. La noción de destruir para construir (en su íntegro y reconocido equívoco, y aunque en algún tiempo sí conformó el problema principal) no es aún hoy, para muchas ciudades, el dilema básico. Si la falta de espacio es la cuestión principal en algunas urbes, su vastedad lo es en las nuestras. Y, si el modo de intervención sobre lo existente es el asunto por resolver en las primeras; en las segundas el asunto a discutir es cómo proyectar y construir desde cero, forjando una identidad inherente y coherente (Figura 02).

Aflora, entonces, la necesidad de construir un discurso propio de nuestra cultura y nuestro contexto que se despoje, al menos por un momento, de los excesivos esfuerzos realizados por vestir, desde siempre, un traje que no le pertenece. Una declaración que se involucre sincera y profundamente con la realidad que le compete. Lo usual en las regiones que solemos caracterizar como aquellas que escribieron la historia, es describir la construcción de sus ciudades a través de una superposición de capas que han formado un escenario saturado y complejo. Desde su posición, la voluntad de analizar y cuestionar los criterios de intervención sobre el medio construido es un camino consecuente. Sin embargo, nuestras urbes se rigen desde criterios distintos. Nuestra historia urbana y arquitectónica —al menos aquella conocida y estudiada corrientemente— es bastante más corta, aunque no por ello menos valiosa. El asunto primordial radica en la existencia de un tejido urbano incompleto donde subsisten espacios vacíos a la espera de una reflexión y proyección que incite su integración. Una realidad orquestada, mayoritariamente, por construcciones edilicias precipitadas que no atienden a la trama urbana en la que se insertan, y desestiman, inconscientemente, su capacidad individual de inducir urbanidad. Su configuración es resultado, en parte, de la horizontalidad característica de un medio al que le asiste un paisaje que se describe desde su inmensidad natural. Un territorio virgen, geográficamente vasto y abrumador, donde la presencia del terreno baldío es, todavía, moneda corriente. Si la romantización del término, tantas veces discutido, terrain vague4 (Solà-Morales, 1996) se enmarca en su carácter eventual y fortuito, desde nuestra geografía su connotación es considerablemente menos positiva. Nuevamente, es menester de esta reflexión resaltar la importancia que radica en la contextualización de cada concepto y cada razonamiento. Sería conveniente colocar nuestras energías en la elaboración de un proceso evolutivo consciente, receptivo, sensible con el medio y propio de nuestro tiempo. Es indispensable interpretar y asumir al paisaje urbano desde aquellas cualidades naturales que nos describen. En consecuencia, es imperativo comprender, al menos desde estas latitudes, al patrimonio urbano en sus facultades tangibles, pero sobre todo en las intangibles. Aquellas que recogen aspectos personales, naturales, culturales, simbólicos e identitarios. Haciendo eco del pensamiento humanista de Marina Waisman, quien consideraba que el patrimonio de un país es su gente (Waisman, 1990), es apropiado resaltar, una vez más, la aptitud inmaterial del patrimonio en la cohesión armónica entre aspectos naturales, urbanos y sociales. Saberse como ciudad precoz y en proceso de desarrollo, nos obliga a apreciar la evolución, pero también a intervenir deliberadamente en la construcción de nuestra propia identidad local. Cada preservación o demolición, restauración o reutilización, intervención o nueva construcción, conforma las partes de un todo incompleto que se transforma con el paso del tiempo. Es preciso ser conscientes de que cada decisión moldea morfológicamente la trama urbana, pero especialmente modela la delicada y esencial relación emocional de una sociedad con su ciudad.

Conclusión

Reflexionar y formular determinadas sentencias lógicas acerca de las problemáticas que circundan al patrimonio urbano, comprende una multiplicidad de asuntos y debates que se entienden prudentes en el corriente instante de la historia. Desde estos enunciados, donde priman el contexto urbano y social, y se prioriza la indagación profunda específica de cada lugar, se apuesta por la conformación de un desarrollo teórico tentativo, abierto y mejorable. En él se presenta al asunto como un catalizador que anhela la construcción de un pensamiento auténtico y contemporáneo a través de la recolección y fundición de un argumento colectivo y de cercanía. Acentuar toda visión de patrimonio urbano que surja desde el respaldo y apuntalamiento ineludible que la realidad invisible ofrece a la realidad construida visible es, probablemente, el principal desafío que tienen nuestras ciudades. Es decir, la intención es que resalte una realidad material retratada por una agrupación de concepciones afianzada en tipos edilicios, técnicas artísticas y ornamentos estéticos que describen a una sociedad y su historia, pero que esbozan y reflejan, al mismo tiempo, elementos naturales y culturales de aquel escenario que la sustenta. Si lo que impera en nuestro territorio es la vacuidad del espacio, y el mayor porcentaje de nuestras intervenciones radica en la construcción desde este mismo vacío, suena insensato posar, desde aquí, la atención en otro sitio. Desde nuestro medio, y en contraposición abierta a la necesidad de destruir o intervenir que prevalece en otros lares, nos vemos obligados a construir para construir. Un llamado y una idea. Un manifiesto y una arquitectura. Una identidad y un patrimonio urbano. Así, un nuevo modo de comprender el quehacer patrimonial desde la proactividad futura, y no desde la estanqueidad del pasado.

Como arquitectos y urbanistas, disponemos de la oportunidad de generar un discurso que recoja la memoria colectiva de aquellos que habitan nuestras ciudades, que forje la construcción de una identidad que los represente y sea elaborada en comunidad. Somos los encargados de construir un soporte íntegro que impulse el desarrollo de una sociedad con intereses, inquietudes y actividades diversas. “El urbanismo no es el fruto talentoso del buen salvaje enfrentado con su pluma ante una hoja en blanco, ni se hace con la aplicación abstracta de ideas genéricas (…) La ciudad es fruto de equilibrios precisos. (…) La ciudad es una hoja, ciertamente una oportunidad siempre renovada de proyecto, pero una hoja cargada de rasgos adquiridos” (Parcerisa & Rubert, 2000). Elaborar una ideología proyectual que incorpore las premisas de sensibilidad con el lugar, herencia cultural e identidad social es, tras este razonamiento, otra forma de hablar de patrimonio. Y, si el patrimonio es tangible pero también es intangible, y concebimos a la arquitectura a partir de este último, construir desde cero también puede —y debe— suponer una actitud patrimonial. Desde la perspectiva optimista de que siempre es posible hacer buena arquitectura, se vuelve imperativo reconocerla bajo el abrigo del patrimonio urbano. Uno que no habla meramente de reproducir o intervenir sobre modelos tipológicos, morfológicos, constructivos u ornamentales del pasado, ni aspirar a congelar una ciudad en una época determinada, sino que atiende de manera receptiva a las indicaciones y señales que el medio le brinda. Como es de esperar, al final de toda buena arquitectura; aquella que describe una manera de pensar, proyectar y actuar sobre lo existente, pero también y, principalmente en las ciudades desde las que se escribe, desde lo que está por existir. La actitud patrimonial a la que hacemos referencia celebra la responsabilidad de actuar coyunturalmente sobre la realidad material e inmaterial que compete todos los aspectos pertenecientes a la ciudad, y subraya la potencia del vacío. Así, la intención es que estas líneas se conviertan en un llamado, sintético pero incisivo, a hacerse cargo de la construcción de un discurso propio que, enraizado en nuestra cultura y nuestro contexto, sea capaz de reinterpretar asertivamente cada concepto del pasado. Para entender que todavía estamos a tiempo de repensar nuestro patrimonio urbano, la manera en que haremos frente a su construcción y su futura intervención. Pero también para integrar, de una vez por todas, cada arquitectura dejada de lado por cada concepción forastera -admitida gratuitamente como propia-.

Bibliografía

CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE POLÍTICAS CULTURALES (1982). La Declaración de México sobre las Políticas Culturales.

KOOLHAAS, R. (2014). Ciudad genérica en Acerca de la ciudad (pp. 37-68). Barcelona: Gustavo Gili (Edición original publicada en 1997).

MONTANER, J. M. (2011). Arquitectura y crítica en Latinoamérica. Buenos Aires: Nobuko.

MONTANER, J. M. (2013). Arquitectura y crítica. Barcelona: Gustavo Gili (Edición original publicada en 1999).

PARCERISA, J; RUBERT, M. (2000). La ciudad no es una hoja en blanco. Santiago: Universidad Católica de Chile.

RUDOFSKY, B. (2020). Arquitectura sin arquitectos: una breve introducción a la arquitectura sin pedigrí. Logroño: Pepitas de Calabaza. (Edición original publicada en 1964).

SEGRE, R. (1985). Historia de la arquitectura y del urbanismo. Países desarrollados, siglos XIX y XX. Madrid: Instituto de Estudios de Administración Local.

SOLÀ-MORALES, I. (1982). Teories de la intervenció arquitectònica. Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme vol nº 155, (pp. 30-37).

SOLÀ-MORALES, I. (1996). Terrain vague. Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme vol nº 212, (pp. 34-43).

TEDESCHI, E. (1976). Teoría de la Arquitectura. Buenos Aires: Nueva Visión.

VIVAS, F. (1983). Reflexiones para un mundo mejor. Caracas: Gráficas Armitano.

WAISMAN, M. (1990). El interior de la historia. Historiografía arquitectónica para uso de latinoamericanos. Buenos Aires: Escala.

NOTAS

1.- Nos referimos a Viollet-Le-Duc, una de las figuras más representativas de la escuela francesa; y John Ruskin, que desarrolla su pensamiento en el ámbito inglés. Ambos construyen y alimentan su argumento a través del estudio y la experiencia de viajes y reconocimiento de otras culturas que, enmarcadas en las posibilidades de la época, también fueron europeas. Mientras que para el primero restaurar un edificio significaba restablecerlo en un grado de integridad que pudo no haber tenido jamás; el segundo se posiciona en una actitud opuesta, sosteniendo que a la obra de arte hay que respetarla, instaurando la teoría de la no intervención.

2.- En julio de 1982 se firmó, en Ciudad de México, un texto llamado “La Declaración de México sobre las Políticas Culturales”, a partir de la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales. La declaración hace especial hincapié en los principios que deben regir las políticas culturales en relación a la identidad cultural, la dimensión cultural del desarrollo, cultura y democracia, patrimonio cultural, creación artística e intelectual y educación artística, relaciones entre cultura, educación, ciencia y comunicación, planificación, administración y financiación de la actividades culturales y cooperación cultural internacional.

3.- Rem Koolhaas define a la ciudad genérica como la ciudad liberada del cautiverio del centro, sin una identidad. Una ciudad sin historia que puede prescindir de su memoria, lo suficientemente grande y fácil para todos. Ironiza diciendo que si esta se torna pequeña simplemente se expande y, si se vuelve vieja, se autodestruye y renueva.

4.- La expresión francesa terrain vague (en español “terreno baldío”, en inglés “vaste land”) ha sido el término bajo el cual la crítica arquitectónica ha convenido en denominar ciertas condiciones que, bajo formas muy distintas, se presentan en la ciudad contemporánea.