DOI:

From the holy place to the civil place. Spaces for the dead in the urban configuration of the city of Zacatecas

Alejandra Nayeli Alvarado Hernándeza, Alma Pineda Almanzab

aUniversidad de Guanajuato: E-mail, ORCID.

bUniversidad de Guanajuato: E-mail, ORCID.

Recibido: 4 de octubre del 2024 | Aceptado: 29 de marzo del 2025 | Publicado: 31 de marzo del 2025

Resumen

Los espacios destinados a la sepultura de los muertos muestran la vida de la civilización que les crea, por ello es de suma relevancia observarlos no sólo en su concepción morfológica y arquitectónica, sino en su relación con el espacio geográfico donde están contenidos. Esta perspectiva permite relacionar al espacio para los muertos con los diferentes factores que lo ligan a la ciudad, tal como los poderes sociales manifiestos en su ubicación geográfica y el sistema de creencias en el espacio-tiempo. Globalmente los espacios para los muertos han ido de extramuros a intramuros y viceversa, en concordancia con el pensamiento de sociedades que al igual que las ciudades no permanecen estáticas, sino que evolucionan en la búsqueda de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. El objetivo de la investigación es identificar los rasgos morfotipológicos de los espacios para los muertos con el apoyo de cartografía histórica, para caracterizar la influencia que las relaciones de poder social históricamente han tenido en su emplazamiento; planteando el problema de explicar la manera en que las relaciones sociales de poder determinaron el origen, evolución y caracterización morfotipológica de los espacios para los muertos, teniendo como escenario la ciudad de Zacatecas, México del siglo XIX a la primera mitad del XX; ciudad de reconocido poder económico por sus ricas minas argentíferas y determinante en la expansión al norte de la Nueva España durante el virreinato. En función del eje básico de investigación, el tipo de investigación que se desarrolla es cualitativa.

Palabras clave: ciudad, emplazamiento, elemento regulador de crecimiento, polo, espacios para los muertos.

Abstract

The spaces designated for the burial of the dead reflect the life of the civilization that created them. Therefore, it’s of utmost importance to observe them not only in their morphological and architectural conception, but also in their relationship to the geographic space where they are located. This perspective allows us to relate the space for the dead to the different factors that link it to the city, such as the social powers manifest in its geographic location and the belief system in space-time. Globally, spaces for the dead have evolved from extramural to intramural and on the contrary, in line with the thinking of societies that, like cities, don’t remain static, but evolve in the quest to improve the quality of life of their inhabitants. The objective of this research is to identify the morphotypological features of spaces for the dead, supported by historical cartography, in order to characterize the influence that social power relations have historically had on their location; posing the problem of explaining how social power relations determined the origin, evolution, and morphotypological characterization of spaces for the dead, using the city of Zacatecas, Mexico, from the 19th century to the first half of the 20th century as a setting; a city of recognized economic power due to its rich silver mines and decisive in the northern expansion of New Spain during the viceroyalty. Based on the basic axis of research, the type developed is qualitative.

Keywords: city, location, growth regulating element, pole, spaces for the dead.

1. Introducción

Los detonantes del crecimiento de las ciudades evolucionan con el tiempo, lo que se hace visible en sus centros históricos y en otras manifestaciones arquitectónicas que no precisamente se han establecido en estos centros por cuestiones de funcionalidad o de salubridad. En el caso de los espacios para los muertos, su ubicación en las ciudades da muestra clara del cambio de corriente de pensamiento en el tránsito de las ciudades novohispanas de los siglos XVI al XVIII, a las ciudades ilustradas y liberales del siglo XIX e inicios del XX.

En este orden de ideas, se puede entender que esta caracterización espacio-temporal obedece al pensamiento colectivo, en la idea de una percepción generalizada tomando como principio teórico el habitus de Pierre Bourdieu, teoría que desde la sociología engloba dicho pensamiento con el devenir histórico de los pueblos, en el afán de entender que el sentido común, más allá de ser un impulso natural, ha sido un sentido inducido por una brújula de pensamiento preestablecida.

El habitus origina prácticas, individuales y colectivas, y por ende historia, de acuerdo con los esquemas engendrados por la historia; es el habitus el que asegura la presencia activa de las experiencias pasadas que, registradas en cada organismo bajo la forma de esquemas de percepción, de pensamientos y de acción, tienden, con más seguridad que todas las reglas formales y todas las normas explícitas, a garantizar la conformidad de las prácticas y su constancia a través del tiempo (Bourdieu, 2007, pp. 88-89).

La vida cotidiana trae implícito el habitus de una comunidad, en base al cual esta construye su entorno basándose en sus creencias, en lo que se considera correcto e incorrecto, en sí, en un sistema de reglas implícito que caracteriza a las sociedades dentro de un entorno determinado. Estas reglas abarcan a la sociedad en sus diferentes escenarios de interacción, para los que hay también espacios, como la casa para el habitar, los templos para el culto religioso, las plazas para actividades comunitarias y los cementerios para que los vivos tengan un lugar donde depositar los restos de sus ancestros.

Para el caso, el habitus es la ciudad de Zacatecas, ciudad novohispana como el resto de las que hubo en América, con un sistema de creencias basado en la religión católica, que era la pauta para la interacción social en todos los enfoques, religioso, político, económico y de salubridad; ciudad que, a diferencia de muchas de ellas, fue uno de los centros mineros más prominentes del virreintato de la Nueva España (incluso en la actualidad es una potencia en extracción de plata), que tuvo que establecerse en un espacio geográfico que distaba de acatar lo establecido en las Leyes de Indias, pero que sin embargo, económicamente era el sitio ideal, ya que la ciudad se ubicó en un sitio estratégico para favorecer la habitación y movilidad de la población hacia las minas, principal actividad económica durante la fundación.

El artículo tiene dos grandes apartados, el primero y a modo de introducción explica la sepultura de los muertos al interior de templos y en sus atrios, que hacían las veces de camposantos en el periodo virreinal (siglos XVI al XVIII), en el corazón de la ciudad, así como el paradigma bajo el cual este uso del espacio fue aceptado, e incluso reglamentado, transitando a una nueva corriente de pensamiento hacia el siglo XIX, que da pauta a un cambio de poder social del religioso al político, que trae consigo un nuevo entendimiento de la salubridad y el surgimiento de enfermedades; teniendo como una de sus consecuencias, el traslado de los espacios para los muertos a extramuros. El segundo explica cómo los campos mortuorios se convirtieron en polos de crecimiento urbano hacia el siglo XX, analizando los probables motivos por los que se perdió el miedo a las emanaciones pútridas que se señalaron como causantes de enfermedades a lo largo del siglo XIX, al grado de que la ciudad los alcanzó y los introdujo nuevamente en la ciudad.

La investigación apunta a entender a los espacios para los muertos dentro de estas ciudades como elementos condicionantes de su configuración morfotipológica, dependientes del poder social, y el presente artículo se desprende de uno de los capítulos de esta investigación, que aborda la caracterización morfológica de la ciudad de Zacatecas y sus campos mortuorios del siglo XIX al XX. Al concebir a la muerte como fenómeno social, se analiza su comprensión desde la religión y la salubridad, aspectos regulados a través de las relaciones sociales de poder, determinantes en su establecimiento, configuración, evolución, e incluso, de su desaparición.

1.1. Descripción del método

En función del eje básico de la investigación, se propone una metodología de investigación de tipo cualitativo, con un alcance descriptivo, correlacional y explicativo. Descriptivo porque se busca especificar las características morfotipológicas de los espacios para los muertos; correlacional porque se busca conocer la relación entre los conceptos muerte, poder, y espacios para los muertos, mediante la operacionalización de las variables que surjan y se relacionen con estos conceptos; y explicativo porque la investigación pretende establecer causales de las mencionadas características morfotipológicas mediante la relación entre conceptos.

2. Esperar la resurrección en un lugar sagrado. La sepultura dentro de los templos en la ciudad de Zacatecas

Dar “cristiana sepultura” a los cuerpos de los difuntos fue un hecho social necesario, y a la vez, parte de los ritos principales que formaron parte de la vida cotidiana de los poblados en la Nueva España, territorios que se regían por las mismas leyes y reglamentos que el resto de las colonias españolas. Al ser la religión católica el culto principal en España, el arraigo a esta creencia importada fue uno de los ejes principales alrededor de los cuales acaeció la conquista, la pacificación, y posteriormente, la vida cotidiana de los pueblos novohispanos.

El llevar a cabo el culto de las exequias al interior de los templos fue una práctica recurrente durante los primeros años de la ciudad de Zacatecas, como lo fue en toda la Nueva España, y lo era entonces también en el viejo mundo, pues el deseo de todo cristiano era permanecer cerca de la casa de Dios al momento de partir del mundo terreno en espera del juicio final y la resurrección de la carne. Esta práctica fue heredada por los conquistadores españoles, quienes la llevaban a cabo siglos atrás. Al ser la conversión al catolicismo una de las herramientas de conquista más eficaces, se fomentó la importancia de la sepultura en la tierra santa de los templos y atrios, incluso para los naturales, siempre y cuando estos hubieran aceptado la nueva religión y estuviesen bautizados a la hora de su muerte.

La importancia de la fe católica se sustenta en sus sacramentos, los cuales son parte de los ritos que más estrictamente debe cumplir el pueblo cristiano durante su vida, ya que en el dogma católico “los sacramentos están ordenados a la santificación de los hombres, a la edificación del Cuerpo de Cristo y a dar culto a Dios” (LSS, 2022, párrafo 1123). En el entendido de la importancia del rito a los muertos, y, por lo tanto, del rito del entierro en la religión católica, se explica la cercanía que los espacios para los muertos tuvieron con los sitios de culto, como templos, parroquias y capillas, donde los atrios y el interior mismo de estos inmuebles albergaron los restos mortuorios de sus creyentes, llegando a ser espacios equiparables en cuanto a su sacralidad, como lo menciona Ariès (1983).

Las ciudades cristianas galo-romanas presentaban, a principios de la Edad Media, dos centros de vida cristiana: la catedral y el santuario cementerial; aquí, la sede de la administración episcopal y de un numeroso clero; allá, las tumbas de los santos y la muchedumbre de peregrinos. Llegó un momento en que la distinción entre el suburbio, donde se enterraba desde tiempos inmemoriales, y la ciudad, siempre prohibida a las sepulturas, desapareció. La penetración de los muertos en el interior de las murallas, en el corazón de las ciudades, significa el abandono completo de la antigua prohibición y su sustitución por una actitud nueva de indiferencia o de familiaridad. Desde ese momento, y por mucho tiempo, los muertos han dejado de dar miedo (Ariès, p. 38).

Al respecto, las Partidas del Rey Alfonso X “el sabio” mencionan a la iglesia y al cementerio como espacios igualmente sagrados, es decir, por lo menos en lenguaje escrito se equipara la sacralidad del espacio de culto y el cementerio, como se lee en el título XI, ley II de dichas partidas acerca de “cuáles hombres puede amparar la iglesia y en qué manera”:

Franqueamiento a la eglesia et su cementerio en otras cosas demas de las que dice en la ley ante destaca todo home que fuyere a ella por mal que hobiese fecho, o por debda que debiese, o por otra cosa cualquier debe ser hi amparado, et nol deben ende sacar por fuerza, nin matarle, nin darle pena ninguna en el cuerpo, nin cercarle a derredor de la iglesia nin del cementerio, nin vedar quel non den de comer nin de beber [sic.] (Real Academia, 1972, p. 373).

Aunque el rey terminó las Partidas el año 1263, entraron en vigor hasta 1348, cuando Alfonso XI, el biznieto del autor, en las Cortes celebradas en la ciudad de Alcalá de Henares, las incluyó en el Ordenamiento de Alcalá (De Icaza, 1987, p. 213), por lo que fue un documento que estaba en vigor al momento de la conquista de la Nueva España, al igual que otros ordenamientos que más tarde se cotejarían para emitir uno solo, que dio como resultado la Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias, mismas que incluso fomentaban estas prácticas a principios del siglo XVI, donde en la Ley I del Libro I, título XVIII se lee:

Que los vecinos y nativos de las indias se pueden enterrar en los monasterios o iglesias que quisieren. Dada por el emperador D. Carlos en Madrid a 18 de julio de 1539. En esta Ley se ordena a los arzobispos y obispos que dentro de sus Diócesis provean y den orden para que los vecinos y naturales de ellas puedan enterrar y se entierren libremente en las iglesias o monasterios que quisieren, y que no se les pongan impedimentos (UNAM, 1980, p. 42).

Para esta época de establecimiento de la ciudad, la práctica de sepultar en los sitios de culto fue beneficiada por los edictos del Concilio de Trento, el cual establecía tanto al Limbo como al Purgatorio como sitios de transición antes de que las almas de los difuntos alcanzaran la Gloria, lo que hacía que la vida de los creyentes católicos (que era la única religión permitida por la corona española), estuviera en gran parte dedicada a recabar los bienes suficientes que les permitiesen acceder a la resurrección. Uno de los instrumentos utilizados para esta instrucción fue el Catecismo del Santo Concilio de Trento para los Párrocos (1785), el cual en su primera parte explica el Credo; en el capítulo VI explica el quinto artículo del dicho Credo una parte fundamental de la vida de Jesús, base del catolicismo: “Descendió a los Infernos: al tercero día resucitó de entre los muertos” (Pío V, 1785, p. 36).

La esperanza de los católicos en la resurrección de la carne volvió los sitios de culto espacios ideales para esperarla, es decir, sitios para sepultura de cadáveres. Para entender el proceso creador de los espacios para los muertos en la ciudad novohispana, en este caso, en la ciudad minera de Zacatecas, se explica la configuración morfológica de la ciudad en torno a los espacios que se destinaron a contener cadáveres, ya fuese templos, camposantos o cementerios, caminando del pensamiento escolástico, en donde Dios era el principio y fin de todo, hasta alcanzar el pensamiento ilustrado en el siglo XIX.

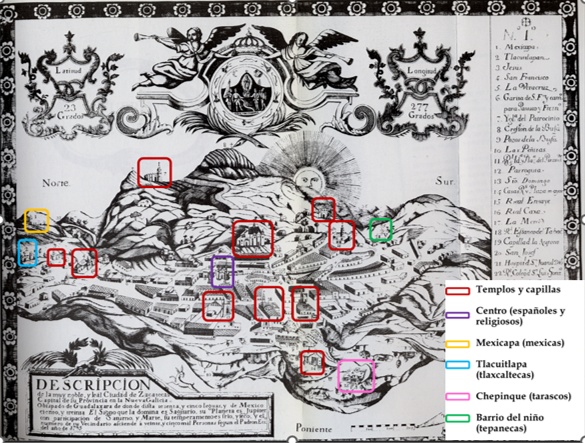

Abordando el caso de la ciudad de Zacatecas, además de la sepultura en atrios y templos (figura 1), se sabe de la existencia de un camposanto a extramuros en el siglo XVIII, al norte hacia el barrio del Bracho, ya que el cronista del siglo XIX, Elías Amador (1892), lo menciona en su tomo I del Bosquejo Histórico de Zacatecas, al narrar el azote en la ciudad de “la temible y destructora epidemia conocida entre los indígenas de México con el nombre de matlazahuatl, en el año de 1735, la cual provocó gran mortandad entre los naturales de toda la Nueva España” (Amador, 1892, p. 518).

Al respecto cita lo siguiente: “en un manuscrito antiguo que me proporcionó D Manuel Tovar, conserje que ha sido del Palacio de Gobierno por más de 30 años, se coloca ese suceso el año de 1735 y dice que fue tanta la mortalidad, que en carretas se traían a esta población los muchos muertos causados por el matlazahuatl en los puntos circunvecinos que carecían de campo mortuorio, y que entonces se construyó el Panteón de la Merced porque el de Bracho no era ya suficiente para contener los cadáveres que diariamente se sepultaban” (Amador, 1892, p. 518).

Mientras los espacios para los muertos se concentraron dentro de la ciudad, esta se mantuvo compacta. En el caso del camposanto de Nuestra Señora de La Merced, a pesar de ser un campo colindante a un convento, se puede decir que cumplía con ciertas características de un campo mortuorio a extramuros al encontrarse en la cima de una loma, bien ventilado y relativamente alejado del corazón de la ciudad; lo que se puede entender al haber sido un espacio producto de la necesidad ante el azote del matlazahuatl.

2.2. Un sitio de descanso lejos de los vivos. La sepultura en camposantos de intra a extramuros

El pensamiento ilustrado trajo consigo una reconfiguración en la concepción de las ideas, que en el escolástico tienden a adjudicar a lo divino los eventos comunes de la vida cotidiana, dentro de los que están las enfermedades y la muerte. En México, la evolución del pensamiento se puede apreciar en el emplazamiento de los espacios para los muertos en las ciudades, ya que, entrado el siglo XIX, las políticas públicas tuvieron como objetivo mejorar la higiene, por lo que la corona española por medio del Rey de España Carlos III emite la Real Cédula en 1787 (Viñes, 2006, en Cardona, 2008, p. 62), donde por primera vez se mandata establecer los sitios de entierro fuera de las ciudades, dado que el contagio de enfermedades se empezó a atribuir a las emanaciones pútridas que se desprendían de ciertos sitios, tales como fangales, corrientes de agua contaminada, mataderos, hospitales y por supuesto, espacios donde eran sepultados los muertos; se inicia así la propagación de una teoría que atribuía directamente estos hedores al contagio de enfermedades, a los cuales se les denominaría miasmas[1]. Ya la sociedad médica no sólo tiene la conciencia de la importancia de la higiene para conservar la salud, sino que sus recomendaciones son acatadas por los gobiernos, e incluso, por la iglesia, al punto de que sus aportes fueron el fundamento para la reconfiguración de las ciudades en su tránsito de cambio de corriente de pensamiento, de la escolástica a una nueva concepción de la salubridad a la que se le va a conocer como higienismo[2].

La coordinación entre el poder religioso y el del estado para mejorar la salud pública se constató en documentos de archivo tanto de la iglesia como del Estado de Zacatecas, donde se da cuenta de la comunicación y el acato de sus reglamentaciones. Tal es el caso del Reglamento de Policía en el municipio de Zacatecas, emitido el 23 de noviembre de 1839, el cual en sus artículos 9º al 14º que corresponden al Capítulo 3ro. titulado “Salubridad Beneficencia”, hace observaciones puntuales acerca de la costumbre de sepultar cadáveres al interior de los templos, que consisten en su prohibición para los ciudadanos, pero dando aval a que esta acción se pueda seguir realizando sólo en el caso de que los difuntos sean eclesiásticos, bajo la premisa de que para llevar a cabo esta acción se realice bajo la autorización y observancia de la autoridad política (AHEZ, 1839).

Dado que el Reglamento de Policía establecía lineamientos a cumplimentarse en los campos mortuorios, aún bajo la administración de la iglesia, esta debía enterarse formalmente del contenido de este documento, por lo que el estado enteró a la iglesia de las nuevas reglas mediante una circular, como se constató en la sección Circulares y Reglamentos del Archivo Parroquial de Zacatecas, en donde el entonces Sr. Cura de Zacatecas insta a sus colegas de otras parroquias a acatar el Reglamento de Policía, especificando los artículos 9º al 14º arriba mencionados (APZ, 1841, fojas 26 y 27).

La arquitectura y el urbanismo son disciplinas que se ven directamente involucradas a la aplicación de la teoría miasmática en la salud pública, ya que las emanaciones malignas se van a combatir de donde puedan acumularse con equipamiento e infraestructura urbana, como abovedado de arroyos, adecuación de hospitales, reubicación de mataderos y el establecimiento de campos mortuorios a extramuros.

A lo largo del siglo XIX se sucedieron cambios políticos de relevancia, como lo fue la instalación del Congreso Constituyente Mexicano en 1822 y la implementación de las Leyes de Reforma emanadas de la Constitución de 1857, dentro de las cuales se encontró la Ley de Secularización de Cementerios (1859), por medio de la cual los campos mortuorios pasan de ser administrados por la iglesia a la administración civil, por lo que, al convertirse en campos civiles, se aceptaban desde ahora personas practicantes de cualquier religión y se abría la pauta para establecer campos mortuorios privados.

La nueva reglamentación reconfiguró morfológicamente la ciudad, manifestando un cambio de poder social, del religioso al político, que en su más amplia aplicación va a modificar no sólo el emplazamiento de los campos mortuorios en la ciudad, sino que, en su interior, estos van a manifestar tanto la libertad de culto como el poder social o económico de los ahí yacentes, por medio de la forma y material de sus tumbas, o su ubicación dentro del complejo. Los artículos de la Ley de Secularización de Cementerios que van a impactar directamente en la configuración urbana y arquitectónica de los mismos se leen como sigue.

Artículo 1°. Cesa en toda la República la intervención que en la economía de los cementerios, camposantos, panteones y bóvedas o criptas mortuorias ha tenido hasta hoy el clero, así secular como regular. Todos los lugares que sirven actualmente para dar sepultura, aún las bóvedas de las iglesias catedrales y de los monasterios de señoras, quedan bajo la inmediata inspección de la autoridad civil, sin el conocimiento de cuyos funcionarios respectivos no se podrá hacer ninguna inhumación. Se renueva la prohibición de enterrar cadáveres en los templos.

[…] Artículo 3°. A petición de los interesados y con aprobación de la autoridad local, podrán formarse campos mortuorios, necrópolis o panteones para entierros especiales. La administración de estos establecimientos estará a cargo de quienes los erijan; pero su inspección de policía, lo mismo que sus partidas o registro, estarán a cargo del juez del estado civil, sin cuyo conocimiento no podrá hacerse en ellos ninguna inhumación.

[…] Artículo 7°. Los gobernadores de los Estados y del Distrito y el jefe del Territorio cuidarán mandar establecer, en las poblaciones que no los tengan o que los necesiten nuevos, campos mortuorios y, donde sea posible, panteones. Cuidarán igualmente de que estén fuera de las poblaciones, pero a una distancia corta: que se hallen situados, en tanto cuanto sea posible, a sotavento del viento reinante: que estén circuidos de un muro, vallado o seto y cerrados con puerta que haga difícil la entrada a ellos (UNAM, 2009, pp. 39-40).

Ya hacia 1869, y como último golpe a la soberanía de la que contaba la iglesia católica hasta antes de la promulgación de las Leyes de Reforma; la administración misma de los sacramentos y actividades de la iglesia se otorga a los registros civiles, quienes de ahora en delante llevarían el registro de nacimientos, matrimonios y defunciones (APZ, 1869, foja 39).

De esta manera se da comienzo a una nueva etapa en la instalación de campos mortuorios, que va del camposanto instalado y administrado por la iglesia, al cementerio instalado y administrado por el estado, o bien, por particulares, siempre y cuando estos últimos acataran las reglamentaciones para campos mortuorios impuestas por el estado.

Aun así, la iglesia continúa llevando sus propios registros de defunciones y realizando cobros por misas de cuerpo presente, lo que se constató en los libros de registros de entierros que yacen en el Archivo Parroquial de Zacatecas, que llegan hasta el siglo XX, comprobando que el proceso espiritual de la muerte sigue estrechamente ligado a la iglesia católica, aunque sea también un proceso civil regulado. En este sentido, los reglamentos en materia se actualizan según las condiciones de conocimiento científico alrededor de la microbiología y la medicina, que avanzó de manera determinada a lo largo del siglo XIX. Una de estas reglamentaciones fueron las disposiciones relativas a los panteones, emitidas en 1888 (AMZ, 1888, 1 foja). Durante la administración del Gobernador Eduardo G. Pankhurst, se emitieron reglamentos de campos mortuorios de 1919 y 1922 (AMZ, 1919, fojas 1 a 8), ambos con el mismo texto, por lo que es posible que existiesen anteriores o posteriores de similar contenido.

Las reglamentaciones en cuanto al tema de campos mortuorios se actualizan periódicamente, en acato a las condiciones de entierro que enfrentan los campos existentes en la ciudad de Zacatecas. En el caso de los campos de Herrera y Purísima ya no hay lotes a la venta, dado que sus espacios están saturados, lo que ha provocado una sobre explotación del suelo, manifestada en la existencia de lotes con gavetas superpuestas, a las que se denomina panteones en el reglamento actual.

3. Los campos mortuorios como protagonistas de la reconfiguración urbana del Zacatecas ilustrado y liberal

Los campos mortuorios y su influencia en el crecimiento de la ciudad de Zacatecas son analizados desde la geografía histórica con el apoyo de la cartografía, ya que son parte del paisaje cultural por ser creación de sus habitantes, quienes les han transformado a través de sus diferentes épocas. “La geografía histórica podría ser considerada como la serie de cambios por los que han atravesado los paisajes culturales, e involucra por tanto la reconstrucción de paisajes culturales anteriores” (Sauer, 2006, p. 16). Por tanto, para la reconstrucción de los paisajes culturales zacatecanos, se realizó una colecta de datos documental y de campo, donde se analiza el espacio geográfico de la época virreinal y hasta la primera mitad del siglo XX.

El plano elaborado por el Cuerpo Nacional de Ingenieros (figura 2) de año desconocido que se localizó en la Mapoteca digital Manuel Orozco y Berra, señala la ubicación de cada uno de los recintos religiosos de la ciudad de Zacatecas, marcando además dos campos mortuorios, el de Bracho y el de Nuestra Señora de la Merced; es probable que dicho documento corresponda al elaborado por D. Antonio Rebolledo y haya sido elaborado en 1834, dado que se corresponde en trazo con otro plano encontrado en los archivos digitales de la misma mapoteca, al que se le titula “Plano Topográfico de la ciudad y mineral de Zacatecas”, el cual posee una leyenda en donde a la letra se lee Copiado del que levantó en 1834 D. Antonio Rebolledo, por el Lic. J. Viviano Beltrán, y reducido en razón de ochocientas a treinta y cinco por el teniente coronel retirado Rafael María Calvo.

Lo anterior constata la información documental descrita en el apartado anterior otorgada por Amador (1892) acerca de la existencia de dos campos mortuorios hacia el siglo XVIII, siendo los que aparecen en el plano de 1834, año en el cual se inicia la instalación formal del camposanto del Refugio, en el mes de julio, con el bardeado de lo que por aquel año fue un campo mortuorio provisional para los cadáveres de quienes perecieron por la epidemia de cólera morbus que azotó la ciudad de Zacatecas en 1833; este puede ser el motivo por el cual aún no aparezca el camposanto del Refugio en dicho plano, ya que cabe destacar que se trata de un documento de calidad caligráfica que detalla claramente las manzanas y construcciones aledañas hasta entonces existentes en la ciudad, por lo que no pudo haberse omitido un espacio existente de la relevancia que tuvo el camposanto del Refugio.

Al respecto del proceso para la instalación del camposanto del Refugio, Medina (2011) menciona que:

“un individuo de nombre Germán Rocha tuvo la iniciativa de sugerir una colecta para, primero, cercar el terreno, y luego para construir tres capillas: 2 para inhumar cadáveres -en gavetas o en sepulcros ʽespecialesʼ-y una para celebrar misa. El resto del camposanto, en el terreno a cielo abierto, se empleaba para los “entierros de limosna”. Las licencias para la colecta de recursos y su construcción fueron dadas en 4 de julio de 1834” (Medina, p.15).

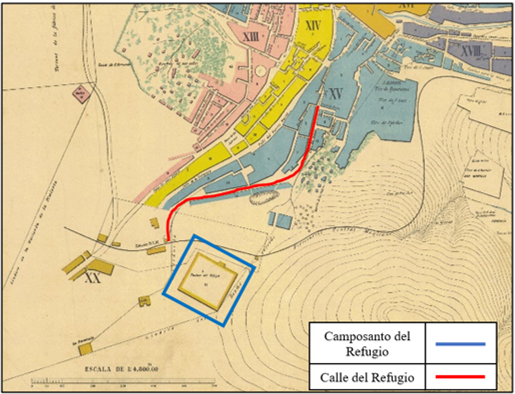

El camposanto del Refugio se ubicó hacia el sur de la ciudad en el cuartel XV, manzana 16, pasando el Barrio de Caleros, y durante varias décadas fue un espacio relativamente aislado, sin embargo, hacia este extremo de la ciudad también se encontraba la ex Hacienda de Cinco Señores, lo que pudo facilitar el adaptar algún trayecto para un traslado cómodo de y hacia la ciudad de Zacatecas. Este trayecto existió, lo cual se constata en el Croquis de la Ciudad de Zacatecas por el ingeniero Luis Correa (figura 3), realizado en el año de 1894, año en el que tanto el camposanto del Refugio como el del Bracho ya se encontraban clausurados y así se señalan en la simbología de dicho croquis; el último tramo del trayecto que iba del centro de la ciudad al camposanto del Refugio, se llamó precisamente calle del Refugio, probablemente en alusión al camposanto del mismo nombre al que se dirigía, que es la actual calle Insurgentes.

En este siglo XIX hubo otro campo mortuorio al sur de la ciudad, pero mucho más cercano a ella, el panteón del Chepinque, (figura 4) el cual, si bien no se encontró a las afueras de la ciudad, sí estaba en el extremo de ella, al sur de la Alameda. En el Archivo Histórico del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas se encontró que el panteón del Chepinque estaba “en construcción”, en dictamen de fecha 1º de diciembre de 1868. Sin embargo, en el libro de partidas del año 1864 ya había registros de inhumaciones en este espacio, y hacia 1842 se había sepultado en él el cadáver del exgobernador Fco. García Salinas (Del Hoyo, 2018, sin página), lo que puede indicar que haya sido un espacio para una élite social que se vio obligada a salir de los templos y sus atrios.

Fuente: colección fotográfica digital del Ing. Bernardo del Hoyo Calzada.

En el transcurso de la segunda mitad del siglo XIX el crecimiento de la ciudad se incentivó hacia su extremo sur, sobre todo con la instalación de la estación del Ferrocarril Central Mexicano al frente del campo mortuorio del Refugio, como lo señala De la Torre (1888), quien describe la construcción de la línea del ferrocarril a través de México, señalando el término de la línea de Zacatecas a la estación del Fresnillo en febrero de 1884 (De la Torre, 1888, p. 8). Hacia este año, pasando la línea del ferrocarril, sólo se observa el camposanto del Refugio, el cubo o pila que dotó de agua al Acueducto de la ciudad y el tiro La Encantada; más hacia el suroeste se encontraba la Hacienda de Cinco Señores, y al oeste, también pasando la línea se encontraba el rastro de la ciudad.

El camposanto del Refugio, al igual que el del Bracho, fueron cancelados hacia 1884, como se constató en un acta fechada el 18 de agosto de ese año localizada en el Archivo Histórico del Estado de Zacatecas, mediante la cual se autoriza al ingeniero del Ayuntamiento para realizar los planos del terreno donde el nuevo campo mortuorio habría de ubicarse, urgiendo al Consejo de Sanidad a realizar la labor lo más pronto posible, por haber sido clausurado un día antes de la emisión del dicho documento el campo santo del Refugio, el 17 de agosto de 1884, por lo que el del Bracho se mantendría en funciones, pero se apercibía que por lo pequeño de este campo, sólo tendría capacidad para diez o doce días más (AHEZ, 1884, fojas 1-3). El campo mortuorio aperturado en ese mismo año, y, el primer campo civil desde su inicio fue el actual panteón[3] de Herrera, al oriente de la mancha urbana de la ciudad.

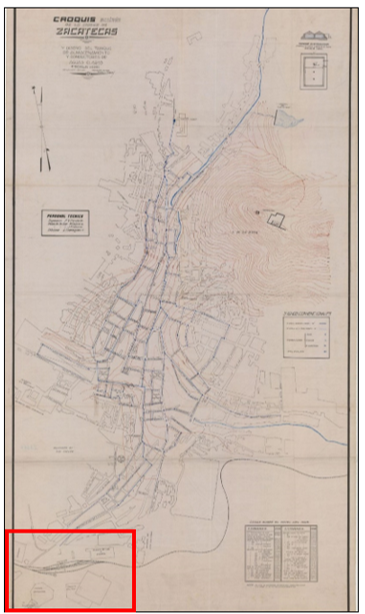

Hacia la primera mitad del siglo XX, en el transcurrir de la época del porfiriato a los años 20’s, al sur de la ciudad de Zacatecas se encontraban además del cementerio clausurado y la Estación del Ferrocarril Central Mexicano, otros importantes equipamientos, consistentes en un cuartel militar y el Sanatorio del Estado, el primero, anexo muro suroeste del clausurado cementerio del Refugio, y el segundo espacio, al oeste del cuartel, el Sanatorio del Estado frente al cual se construyó también un campo deportivo; hacia el norte de la vía, al noreste del cementerio y al oeste del Barrio de Los Caleros también se construyó la Planta de Luz y Fuerza de la ciudad. Los anteriores espacios se pueden observar en el Croquis Acotado de la ciudad de Zacatecas, y diseño del tanque de almacenamiento y conductores de aguas claras (figura 5), elaborado por el ingeniero F. V. Escobedo, los pasantes de ingeniería P. Cabrera y J. M. Álvarez, y por el dibujante A. Domínguez M. en el año de 1933, así como en una fotografía panorámica probablemente tomada desde la Bufa del año de 1923.

La instalación de equipamiento urbano que la ciudad de Zacatecas en crecimiento requería, como caminos, transporte, sitios de recreación, servicios como almacenamiento de agua, e incluso luz (ya en el siglo XX), hizo necesaria la generación de un nuevo polo de crecimiento, mismo que se inició con la instalación del campo mortuorio del Refugio en 1834, y se consolidó hasta principios del siglo XX con la instalación de infraestructura que alimentara los equipamientos mencionados, y, sobre todo, con la instalación de colonias de uso habitacional hacia la segunda mitad del siglo XX.

“La forma urbana es un proceso continuo…y, si bien es posible describirla o caracterizarla en un periodo concreto, no se puede, sin embargo, dejar de tener en cuenta, para poder comprenderla, el estudio de los periodos anteriores que han condicionado su desarrollo y que literalmente le han conformado” (Aymonino, 1966; en Panerai, 1983, p. 29).

Este proceso de crecimiento, tal como lo describió en su tiempo Aymonino y lo reafirma Panerai, caracterizó el emplazamiento de la ciudad de Zacatecas en las primeras décadas del siglo XX, tiempo en el cual el crecimiento de la ciudad continuó hacia este costado sur, convirtiéndolo precisamente en un polo de crecimiento continuo, ya que la ciudad de Zacatecas, de traza urbana mixta (lineal y en plato roto), continuó su crecimiento hacia este costado, probablemente por condiciones de aprovechamiento de infraestructura existente, que inició con el campo mortuorio del Refugio a principios del siglo XIX, y continuó con la Estación Central de Ferrocarriles Mexicanos hacia finales del mismo siglo (figura 6).

Acerca de este tipo de crecimiento lineal o continuo, Panerai menciona que “se caracteriza por el hecho de que, en cada etapa del desarrollo, las expresiones se hacen en prolongación directa de las partes ya construidas. La forma de la aglomeración sigue siendo única (Panerai, 1983, p. 31), como en el caso de la ciudad de Zacatecas, que a este punto del tiempo, a las primeras décadas del siglo XX, conservó su forma lineal, misma que se derivó de la línea natural que marca el arroyo de La Plata que atraviesa la ciudad de norte a sur. “Existen muchas líneas que pueden tener la misma función: ríos, canales, vías férreas, autopistas, cuencas, ejes monumentales, etc.” (Panerai, 1983, p. 40).

Si bien el crecimiento continuó hacia este polo sur, hacia la segunda mitad del siglo XX este se centró hacia el oriente, hacia los nuevos panteones, el panteón de La Purísima (1879) y el de Herrera (1884). Para Panerai los elementos reguladores del crecimiento urbano son las líneas, los polos, los límites y las barreras de crecimiento, de los cuales, para el caso de la ciudad de Zacatecas se detectaron dos de ellos, la línea y el polo. “Según que la extensión se realice en una dirección principal o en múltiples direcciones, podemos hablar de crecimiento lineal o de crecimiento polar” (Panerai, 1983, p. 31), por lo que, se puede decir que el crecimiento de la ciudad hacia el camposanto del Refugio consistió en un crecimiento lineal, mientras que el que se suscitó posteriormente hacia los nuevos campos mortuorios al oriente, consistió en un crecimiento polar.

En mapa de la ciudad de Zacatecas titulado Ciudad de Zacatecas, elaborado por la Secretaría de la Defensa Nacional del año 1956 (figura 7), si bien se aprecia crecimiento hacia el sur de la ciudad, pasando las vías del tren, aún se encuentra en la traza el clausurado camposanto del Refugio, así como el trazo del cuartel militar que se le adhirió posteriormente. Mientras tanto, hacia 1975, el crecimiento incrementó, sobre todo en uso de suelo habitacional, con la colonia Benito Juárez, Bellavista y 5 señores al poniente de donde se encontró el camposanto del Refugio; mientras que al oriente se instaló la colonia Pánfilo Natera y Buenavista. Cabe señalar que en este mapa ya no aparecen los muros del camposanto del Refugio, mientras que en el sitio donde este se encontraba, se ubican las oficinas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y la colonia El Mirador, ubicaciones que se señalan en el mapa que se muestra a continuación (figura 8).

3.1. Nuevo polo de crecimiento bidireccional, los panteones post secularización de La Purísima y de Herrera

El siglo XX se caracterizó por el avance en el conocimiento científico en general, siendo de gran relevancia los avances en medicina, que dieron un giro importante con la llamada teoría de los microbios o microbiología moderna que inició Luis Pasteur, con la que se descarta la teoría miasmática predominante en buena parte del siglo XIX, la cual motivó una revolución en el emplazamiento de las ciudades, reconfigurándolas mediante la instalación de nuevos equipamientos que evitaran los miasmas malignos, como sistemas de desagüe, abovedado de ríos y arroyos, y la clausura de campos mortuorios en las ciudades para trasladarlos a sitios alejados a extramuros de ellas, donde los hedores del proceso de descomposición de los cuerpos no alcanzaran a la población.

Mientras que en la mayor parte del siglo XIX la salubridad pública y privada están “en función del pensamiento aerista se bosquejan las definiciones de lo sano y lo malsano, y se ordenan las normas de lo salubre y lo insalubre” (Corbin, 2005, p. 22), durante las primeras décadas del siglo XX “la desaparición del papel patógeno de la hediondez reconforta el retroceso de la olfacción dentro de la semiología clínica; el médico ha cesado de ser el analista privilegiado de los olores” (Corbin, 2005, p. 242), por lo tanto, al entender que los aires pestilentes conocidos como miasmas no eran del todo los culpables de las enfermedades, sino que se trataba de diminutos microorganismos que podían persuadirse con la limpieza de alimentos y desinfección de las aguas, cambia la percepción que hasta entonces se tenía de los espacios para los muertos.

Puesto que la tierra retiene los gérmenes infecciosos, los efluvios y exhalaciones telúricas se hacen responsables y garantizan la pureza del aire; las emanaciones de las mismas atarjeas, demostró P. Miquel, “pueden contener vapores de sustancias infectas, pero no contienen microbios” (Marie-Daby, 1880, p. 65; en Corbin, 1987, p. 242).

Esta época de estudios y descubrimientos científicos relacionados a los microbios y su relación con las enfermedades coincide con la implementación en México de las Leyes de Reforma, que como ya se comentó, representaron la fractura total entre la iglesia y el gobierno civil. Acerca los recientes lineamientos dictados por la Ley de Desamortización de Cementerios, donde se autorizaba a particulares a establecer campos mortuorios, el 24 de abril de 1879 se autoriza el establecimiento de un campo mortuorio particular, el denominado Panteón de La Purísima por concesión que hace el Gobierno del Estado al C. Dr. Luis G. González y socios para abrir al servicio público el dicho panteón, del que se dice sería construido en terrenos de la Hacienda de La Florida (AHEZ, 1879, foja 2). A pesar de que la concesión para establecer el panteón Purísima se otorga en 1879, es hasta 1906 que se autoriza la instalación como sociedad de derecho a La Compañía del Panteón de La Purísima, quien construyó y administró este nuevo espacio, para el que adquirió el terreno por cesión que le hizo la Compañía Minera “El Refugio”, entonces propietaria de la Hacienda de Bernardez (AHEZ, 1906, fojas 123-126), por lo que este espacio se ubicó dentro de sus terrenos.

Acerca del Panteón Municipal de Herrera[4], en el Archivo Histórico del Estado de Zacatecas se localizó un acta fechada el 18 de agosto de 1884, mediante la cual se autoriza al ingeniero del Ayuntamiento para realizar los planos del terreno donde el nuevo campo mortuorio habría de ubicarse, urgiendo al Consejo de Sanidad realizar la labor lo más pronto posible, por haber sido clausurado un día antes de la emisión del dicho documento el campo santo del Refugio, por lo que el del Bracho se mantendría en funciones, pero se apercibía que por lo pequeño de este campo, sólo tendría capacidad para diez o doce días más (AHEZ, 1884, foja 2).

El terreno elegido fue uno contiguo al Panteón de La Purísima, a su costado sur poniente también en los terrenos que fueron de la Hacienda de Bernardez (figura 9). Ambos campos mortuorios cumplían con lo señalado en el artículo 7° de la Ley de Desamortización de Cementerios, en cuanto a procurar que estos espacios “estén fuera de las poblaciones, pero a una distancia corta” (UNAM, 2009, p. 40), ya que ambos espacios están a aproximadamente 3 km de lo que entonces fue la salida al camino a Guadalupe, además de que hacia esta época “funcionaban en la ciudad de Zacatecas dos rutas de tranvía jalado por mulas, una que iba del centro de Guadalupe hasta el centro de Zacatecas. Y la otra de la estación de ferrocarriles al convento de San Francisco” (Morales, 2014).

Al mismo tiempo de que la teoría miasmática pierde sustento científico, la ciudad se acerca paulatinamente a ellos, primero con equipamiento esencial, como ya se mostró, y luego con vivienda, lo que se puede considerar como el uso último que demuestra que un espacio fue aceptado por la sociedad, al significar una convivencia diaria y cercana, al igual que pasaba con los camposantos durante el pensamiento escolástico, pero esta vez, no buscando la cercanía a un lugar sagrado, sino simplemente buscando una expansión territorial hacia sitios adecuadamente equipados o comunicados, en un nuevo entendimiento del cuerpo muerto.

En esta evolución científica e ideológica transcurren las primeras décadas del siglo XX, con una notable urbanización al sur de la ciudad; pero también al oriente, con las instalaciones de la Universidad Autónoma de Zacatecas hacia 1962, y ya hacia la década de los 70’s con la instalación de una de las primeras colonias de interés social del estado al oriente de la UAZ. De manera similar a como ocurrió con el camposanto del Refugio, paulatinamente las zonas aledañas a los panteones de La Purísima y de Herrera se fueron poblando, iniciando hacia esta década de los 70’s, según lo observado en el Mapa Urbano de Zacatecas, elaborado por la Comisión de Estudios del Territorio Nacional (CETENAL) hacia 1975, consultado en la Mapoteca digital Manuel Orozco y Berra, donde se observa que hacia este año ya se encontraban al poniente del Panteón de Herrera los campos de fútbol y el sencillo estadio que se adecuaría hacia la década siguiente.

Mientras tanto, hacia Guadalupe, ya se observa el trazado de lo que sería el Fraccionamiento Residencial Bernardez, al sur del cerro de La Cantera. Así en las tres finales décadas del siglo XX se consolida la vivienda de interés social entre la zona de los panteones y el mencionado Fraccionamiento Bernardez, con la construcción de las colonias Tres Cruces (cercana a las huertas del mismo nombre), FOVISSSTE, Gavilanes, Villas del Sol, Ex Hacienda de Bernardez, Francisco Herrera, Pirules y La Florida (esta última residencial), con sus consecuentes necesidades de equipamiento urbano, como centros educativos, recreativos y comerciales; así como de infraestructura con la adecuación del boulevard metropolitano que conecta a Zacatecas y Guadalupe (figura 10).

Ocurre hacia esta segunda mitad del siglo XX otro hecho histórico que tiene que ver directamente con el rito de sepultar a los muertos desde la religión católica, hecho que va a reconfigurar espacial y arquitectónicamente los campos mortuorios, pero que también va a provocar que, sobre todo a finales del siglo XX y hacia lo que va del XXI, los restos mortales de los católicos puedan regresar a los templos, al corazón de las ciudades y nuevamente administrados por la iglesia; este hecho es el Concilio Vaticano II (1963), donde:

el entonces Santo Oficio, estableció que “la Iglesia aconseja vivamente la piadosa costumbre de sepultar el cadáver de los difuntos”, pero agregó que la cremación no es “contraria a ninguna verdad natural o sobrenatural” y que no se les negaran los sacramentos y los funerales a los que habían solicitado ser cremados, siempre que esta opción no obedezca a la “negación de los dogmas cristianos o por odio contra la religión católica y la Iglesia”. Este cambio de la disciplina eclesiástica ha sido incorporado en el Código de Derecho Canónico (1983) y en el Código de Cánones de las Iglesias Orientales (1990). (LSS, 2022, párrafo 1).

De esta manera los espacios para los muertos se reconfiguran, tanto dentro como en el emplazamiento urbano. Con la zona de los panteones de La Purísima y de Herrera como polo bidireccional (denominado así al ser polo de crecimiento tanto de la ciudad de Zacatecas como de Guadalupe), ambas ciudades se unen en una zona conurbada que tiene a los campos mortuorios post secularización y post Concilio Vaticano II, como protagonistas mudos de un crecimiento urbano que les llevó de extramuros a intramuros, ya no para consagrarlos, sino para hacer notar que los espacios para los muertos han perdido su importancia en el emplazamiento de la ciudad, ya que su ubicación en ella es consecuencia, no planeación; siendo probable que este sea el motivo por el que paulatinamente se está regresando a la sepultura en los templos, ahora en cenizas.

4. Conclusiones

La caracterización morfotipológica de los espacios para los muertos se mostró abarcando solamente su impacto en el ámbito morfológico, ya que el análisis y explicación de la tipología arquitectónica funeraria es otro apartado de la investigación de amplitud considerable que merece una publicación aparte; por este motivo, en esta ocasión se decidió mostrar solamente los resultados de la investigación que tienen que ver con el emplazamiento urbano consecuente a la instalación de los espacios para los muertos en la ciudad de Zacatecas, el cual si bien se analizó brevemente desde el siglo XVIII, arrojó una lectura clara de cómo la ciudad pasó de ser compacta, durante el pensamiento escolástico del virreinato, a erigir equipamientos convertidos a polos, como lo fueron los primeros camposantos a extramuros y otros de la misma manera relegados, como rastros y fábricas.

Alrededor de la hipótesis planteada en un inicio, es innegable la relación entre los grupos de poder económico y religioso, y la configuración de la ciudad, aunque este aspecto no resultó ser el único que condicionó la instalación de espacios para los muertos en la ciudad. Las enfermedades fueron determinantes para la instalación de los primeros campos mortuorios a extramuros, y, si bien fueron instalados en un principio por la iglesia, al ser esta la institución que se encargaba del suceso de la muerte en la ciudad, estos debieron obedecer ciertos lineamientos civiles que tenían que ver con la elección de los sitios más adecuados para el fin, así como con la manera en que se debían de realizar las sepulturas.

Acerca de la caracterización de los componentes de la morfología urbana expresados en el emplazamiento de los espacios para los muertos, si bien tuvieron relación directa con los grupos de poder o agentes, como la iglesia y la administración gubernamental, hacia el siglo XX el emplazamiento hacia el oriente, hacia la zona de los panteones post secularización, fue consecuente, probablemente por la necesidad de espacio ante el considerable aumento de la población tanto en la ciudad de Zacatecas como en la de Guadalupe, que se solucionó dirigiendo el crecimiento nuevamente hacia la vertiente del Arroyo de la Plata, en la búsqueda de espacios de pendientes nobles, originando un polo bidireccional de crecimiento que dio origen a una conurbación no planeada, dado que sus necesidades de infraestructura y equipamiento se solventaron una vez que el crecimiento, sobre todo habitacional, desbordó la zona a lo largo de las últimas tres décadas del siglo XX.

Se entiende que la percepción de los espacios para los muertos no es la misma que en el México virreinal, decimonónico, e incluso del México liberal de principios del siglo XX que aún mantenía un fuerte arraigo a la religión católica, y, por consiguiente, a los sitios de culto, como lo eran los camposantos, campos mortuorios, cementerios, panteones, criptas, o cualquiera que fuese la denominación del espacio destinado a contenerles. Resulta interesante que actualmente estos espacios se perciben más como sitios inseguros, probablemente por estar poco habitados por vivos, lo cual se esboza como un probable motivo del curioso regreso de los muertos a los templos, ahora en cenizas a depositarse en urnas dentro de columbarios nuevamente administrados por la iglesia, fenómeno que sin duda nos indica una nueva concepción del espacio de descanso “eterno”.

5. Referencias

Amador, E. (1892). Bosquejo Histórico de Zacatecas, Tomo I: Desde los Tiempos Remotos Hasta los Años de 1810. Editado por Tip. De la Escuela de Artes y Oficios de Guadalupe. Zacatecas, Zac. https://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/13480

Archivo Histórico del Estado de Zacatecas (AHEZ), (1839, 4 de julio al 25 de noviembre). Fondo: Poder Legislativo. Serie: Leyes, decretos y reglamentos. 47 fojas.

Archivo Histórico del Estado de Zacatecas (AHEZ), (1879, 24 de abril). Fondo: Jefatura Política. Serie: Correspondencia General. Subserie: Obras Públicas. Dos fojas.

Archivo Histórico del Estado de Zacatecas (AHEZ), (1884, 18 de agosto). Fondo: Jefatura Política. Serie: Correspondencia General. Subserie: Obras Públicas. Tres fojas.

Archivo Histórico del Estado de Zacatecas (AHEZ), (1906). Acta constitutiva de la sociedad de derecho denominada Compañía del Panteón de La Purísima. Libro de notarías, notario público Luis Hernández, pp. 123-126.

Archivo Histórico del Estado de Zacatecas (AHEZ), (mapa sin fecha). Fondo: Mapas e ilustraciones. Serie: Planos. Una foja.

Archivo Municipal de Zacatecas (AMZ), (1888, 27 de noviembre). Fondo: Ayuntamiento de Zacatecas. Serie: Reglamentos y Bandos. Una foja.

Archivo Municipal de Zacatecas (AMZ), (1919-1922). Fondo: Reglamentos y Leyes. Siete fojas.

Archivo Parroquial de Zacatecas (1869, 30 de octubre). Área: Disciplinar. Sección: Gobierno. Serie: Mandatos. Subserie: Circulares. Caja: 186. Carpeta: 31-34. Foja 39.

Archivo Parroquial de Zacatecas (APZ), (1841, 23 de junio). Área: Sacramental. Sección: Defunciones. Serie: Partidas y Certificaciones. Subserie: General. Caja: 121. Carpeta: 10. Tres fojas.

Ariès, P. (1983). El hombre ante la muerte. Taurus Ediciones, S.A. Traducción por Mauro Armiño. Madrid, España.

Aymonino, C., & Rossi, A. (1966). La Citta di Padova, saggio di analisi urbana. Editorial Officina. Roma.

Beltrán, J. V., & Calero, R. (1834). Plano topográfico de la ciudad y mineral de Zacatecas [Mapa]. Sin escala. https://mapoteca.siap.gob.mx/coyb-zac-m48-v1-0004/

Bourdieu, P. (2007). El sentido práctico. Editores siglo XXI. Argentina.

Cardona, Á., & Sierra, R. (2008). Salud pública y prohibición de enterramientos en las iglesias en la Nueva Granada a finales del siglo XVIII. Revista Gerencia y Políticas de Salud, Pontificia Universidad Javeriana, vol. 7 núm. 14, pp. 54-72, enero-junio de 2008. Bogotá, Colombia. http://www.scielo.org.co/pdf/rgps/v7n14/v7n14a04.pdf

Comisión de Estudios del Territorio Nacional (CETENAL), (1975). Mapa urbano de Zacatecas. Hoja 2. [Mapa]. Secretaría de la Presidencia. Escala: 1: 5 000; 500 m. https://mapoteca.siap.gob.mx/cinegi-mapurb-m90-v2-0035-2-4/

Corbin, A. (2005). El perfume o el miasma. El olfato y lo imaginario social. Siglos XVIII y XIX. Fondo de Cultura Económica. México. (Trabajo original en francés publicado en el año 1982).

Correa, L. (1894). Croquis de la ciudad de Zacatecas [Mapa]. Escala: 1: 4800 m. https://mapoteca.siap.gob.mx/cgf-zac-m25-v3-0199/

De la Torre, J. (1888). Historia y descripción del Ferrocarril Central Mexicano. Imp. De I. Cumplido, calle del Hospital Real No. 8. México.

De Portugal, B., & De la Rea, J. (1799). Descripción de la muy noble y leal ciudad de Zacatecas [Mapa]. Escala: 300 varas. Por la Real Aduana de Zacatecas. https://mapoteca.siap.gob.mx/chis-exp-m12-v4-0070/

Del Hoyo, B. (2018). La Alameda de Zacatecas. Página web: Blogger.com. En dirección URL: https://bernardodelhoyoc.blogspot.com/2018/05/la-alameda-de-zacatecas.html

Domínguez A., & Escobedo, F.V. (1933). Croquis de almacenamiento y conducción de aguas claras en Zacatecas [Mapa]. Escala: 1: 2000. https://mapoteca.siap.gob.mx/cgf-zac-m26-v10-0748/

La Santa Sede (LSS), (2022). Congregación para la doctrina de la fe. Instrucción Ad resurgendum cum Christo. Acerca de la sepultura de los difuntos y la conservación de las cenizas en caso de cremación; párrafo 1. https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20160815_ad-resurgendum-cum-christo_sp.html#_ftn1

La Santa Sede (LSS), (2022). Primera sección: La economía sacramental; capítulo primero: el misterio pascual en el tiempo de la iglesia; artículo 2: el misterio pascual en los sacramentos de la iglesia; párrafo 1123. https://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p2s1c1a2_sp.html

Londe, C. (1829). Nuevos elementos de higiene. Imprenta de Repulles. Traducidos libremente del francés al castellano por el Dr. Don J.T., tomo II, Madrid. En dirección URL: https://books.google.com.mx/books?id=ow-

Marié-Davy, E. (1880). De l’évacuation des vidanges dans la ville. Sociedad de Medicina Pública y de Higiene Profesional, extractos de la revista d’Hygiène, Paris.

Medina, A., & Contreras, B. (2011). El Camposanto del Refugio y el Cólera Morbus en la Ciudad de Zacatecas (1834-1840). H. Ayuntamiento de Zacatecas.

Morales, A. (2014). Tranvías. Fototeca Beta De Guadalupe, Zacatecas. Blog de WordPress. https://fototecavillaguadalupe.wordpress.com/tranvias/#:~:text=En%201880%20fueron%20tendidas%20las,hasta%20el%20centro%20de%20Zacatecas

Panerai, P., & Depaule, J. C. (1983). Elementos de análisis urbano (edición española). (Juan Lozano, Trad.). Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid. (Trabajo original en francés publicado en el año 1980).

PÍO V (1785). Catecismo del Santo Concilio de Trento para los párrocos. Traducido al castellano por el P. Fr. Agustín Zorita, religioso dominico. Segunda Impresión por orden del Papa Clemente XIII. Madrid, España. En dirección URL: http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080043258/1080043258_MA.PDF (07 de junio del 2022).

Real Academia de la Historia (1972). Las Siete Partidas del Rey Don Alfonso el Sabio, cotejadas con varios códices antiguos. Ediciones Atlas. Tomo primero. Madrid, España. En dirección URL: https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/las-siete-partidas-del-rey-don-alfonso-el-sabio-cotejadas-con-varios-codices-antiguos-por-la-real-academia-de-la-historia-tomo-1-partida-primera–0/html/01f29d9e-82b2-11df-acc7-002185ce6064_450.htm (05 de octubre del 2021).

Sauer, C. (2006). La morfología del paisaje. Polis, Revista de la Universidad Bolivariana, vol. 5, núm. 15, Universidad de Los Lagos Santiago, Chile.

Secretaría de la Defensa Nacional (Siglo XX). Mapa de la ciudad de Zacatecas [Mapa]. Escala: 1: 8000; 1000 metros. https://mapoteca.siap.gob.mx/cmod-sedena-m92-v15-0728/

Secretaría del Patrimonio Nacional (SPN), (1975). Vocabulario Arquitectónico Ilustrado. p. 334. México.

UNAM (1980). Revista de derecho Notarial Mexicano, Asociación Nacional del Notariado Mexicano A.C. Núm. 79. México. http:biblio.juridicas.unam.mx

UNAM (2009). Ley de Secularización de Cementerios de 1859. Acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4193/7.pdf

Urteaga, L. (1980). Miseria, miasmas y microbios. Las topografías médicas y el estudio del medio ambiente en el siglo XIX. Geo Crítica, Cuadernos Críticos de Geografía Humana, nº 29, noviembre de 1980. Universidad de Barcelona. En dirección URL: http://www.ub.edu/geocrit/geo29.htm (03 de febrero de 2021).

Viñes, J. J. (2006). La sanidad española en el siglo XIX a través de la Junta Provincial de Sanidad de Navarra (1870-1902). Pamplona: Gobierno de Navarra; 2006. pp. 694-696.

6. Notas

[1] Acerca de los miasmas a los que se les atribuía la enfermedad, según Londe (1829) su toxicidad se debe a que “tienen por base el gas hidrógeno carbonado, sulfurado y fosforado unidos al agua, al amoniaco, al ácido carbónico y algunas materias animales” (Londe, p. 250); sin embargo, no se hace mención acerca de que contenga algún tipo de microorganismo o patógeno.

[2] El higienismo es una corriente de pensamiento desarrollada desde finales del siglo XVIII, animada principalmente por médicos. Partiendo de la consideración de la gran influencia del entorno ambiental y del medio social en el desarrollo de las enfermedades, los higienistas critican la falta de salubridad en las ciudades industriales, así como las condiciones de vida y trabajo de los empleados fabriles, proponiendo diversas medidas de tipo higiénico-social, que pueden contribuir a la mejora de la salud y las condiciones de existencia de la población (Urteaga, 1980).

[3] “Monumento funerario o construcción destinada al enterramiento de difuntos” (SPN, 1976, p.334). En la actualidad, en ciudad de Zacatecas se les suele llamar panteones a los campos mortuorios, por lo que, para una mejor distinción, se utiliza esta denominación popular para referirse a ellos.

[4] Es probable que este nombre obedezca a una toponimia relacionada a un cerro ubicado al norte de lo que después sería la Hacienda de Herrera (posteriormente Rancho) que se ubicaron en terrenos de la Hacienda de Bernardez, como se aprecia en el mapa de Joseph Burkart (1886) y en la carta geológica de C. Burckhardt (1905), ambos documentos obtenidos de la Mapoteca Digital Manuel Orozco y Berra.