From the lost landscape to the rediscovered heritage

Salvador Esteban Urrieta Garcíaa, Verónica Zalapa Castañedab

aInstituto Politécnico Nacional: e-mail, ORCID

bInstituto Politécnico Nacional: e-mail, ORCID

Recibido: 29 de abril de 2020 | Aceptado: 22 de septiembre de 2021 | Publicado: 31 de octubre de 2021

CC BY-NC-ND

Resumen

En el panorama de las ciudades históricas, la Ciudad de México ocupa un lugar especial respecto a la conservación urbana, debido al patrimonio urbano heredado a lo largo de su historia. Mucho de este patrimonio se ha perdido, pero además se perdió su entorno natural original, desapareció su paisaje primigenio, lo que significó una ruptura de la ciudad con la naturaleza. Este artículo reflexiona sobre la conservación urbana actual, y sus principales paradigmas que nos conducen al de los “paisajes históricos urbanos”. En el caso de esta ciudad, y con la mirada puesta en sus diversos tipos de poblamientos, se llega a los diferentes paisajes urbanos que se han constituido desde fines del siglo XIX, lo cual representa un importante patrimonio valorado, y a revalorar. Sin embargo, en esta valoración queda pendiente todo ese patrimonio contextual que tiene menor atención, pero con mayor vulnerabilidad en el riesgo de degradación y extinción. Es sobre este patrimonio “menor” que orientamos esta reflexión.

Palabras clave: Patrimonio urbano, paisajes históricos urbanos, patrimonio contextual.

Abstract

Referred to historical cities’ panorama, Mexico City holds a special place regarding to urban conservation because of the whole urban heritage inherited through its history. A lot of its heritage has been lost, as well as its natural environment, its original landscape disappeared, that meant a breakup between city and nature. The present article reflects on contemporary urban conservation and its main paradigms that conduct us to “historic urban landscapes”. In the case of this city and with the gaze on its diverse types of settlements it gets to different urban landscapes that have been constituted since late 19th century, which represents an important valued heritage to revalue. Nevertheless, in this valuation remains pending for all that contextual heritage that has less attention, but more vulnerable in the risk of degradation and extinction. So, we point this reflection on that “minor” heritage.

Key words: Urban heritage, historic urban landscapes, contextual heritage.

Introducción

Las ciudades entre más crecen parecen acrecentar sus problemas, lo cual complejiza su comprensión y su gestión, ya sea por parte de su administración, ya sea por parte de los grupos sociales que de manera parcial buscan resolver los problemas a los que se enfrentan; de ahí la necesidad de unir fuerzas con base en las convicciones colectivas. Pero al mismo tiempo esas convicciones menguan, por no tener claro puntos en común, es decir, elementos que nos identifiquen colectivamente; esta identificación se ha dado de manera eventual por medio de algunos sucesos traumáticos, como un siniestro, ya sea sismo, incendio, inundación u otros, fenómenos que nos hacen ver que la ciudad la gozamos y la padecemos juntos.

La intención de este trabajo es mostrar alguna otra vía donde no sean los fenómenos catastróficos los que tengan que mostrar el camino de la acción colectiva en beneficio de todos los habitantes, aunque esos piensen diferente o no se conozcan.

Un elemento fundamental del pensamiento colectivo lo constituyen la historia y la memoria que identifican a los individuos y los reúnen. Esta misión la realiza el patrimonio cultural y urbano; de ahí su importancia para el futuro de la ciudad. Pero más allá de señalar esta importancia, la idea es cómo identificar y revalorar, es decir, cómo ir al reencuentro de un patrimonio modesto, no muy visible, y todo esto en beneficio de la ciudad entera que, como proceso, seguirá heredando sus valores a futuras generaciones1. En este sentido va el propósito de esta reflexión.

Para ello, vamos a abordar el tema de la conservación urbana, ésta nos llevará a elementos teóricos como la noción de paisaje histórico, y éste a su vez nos remitirá a los pedazos sustantivos de la ciudad, como son los poblamientos o barrios diversos (que nos permiten comprender de manera puntual los valores de la ciudad, por modestos que estos sean, como pueden ser los ámbitos arquitectónicos que se han generado como contexto de la ciudad en el tiempo y el espacio). Para tal caso, convendrá mencionar algunos conceptos que involucren la ciudad con la arquitectura.

Para ilustrar estas explicaciones, vamos a citar el caso de la Ciudad de México, una ciudad histórica que ofrece los elementos teóricos metodológicos para el desarrollo de la preservación del patrimonio urbano, así como la escala del barrio. Algunos de sus casos nos permitirán exponer más claramente las ideas de este trabajo. Antes, y en primer lugar, tendremos que mencionar aquel contexto natural y cultural, del cual parte la historia del patrimonio de la ciudad, y sin el cual no se entendería el peso de lo que consideramos patrimonio.

Nos parece importante, en un segundo momento, abordar el patrimonio urbano representado en los barrios de la Ciudad de México en tanto que paisajes urbanos e históricos, es decir, lugares de memoria colectiva que constituyen un patrimonio que se pierde irremediablemente, y con esto la posibilidad de comprender la idea de unidad de la ciudad a través de los espacios históricos, tradicionales o antiguos que la componen.

En la medida en que las ciudades crecen o se desarrollan, sus áreas tradicionales o históricas toman importancia en los planes de desarrollo urbano. Los motivos por los cuales se deben considerar estas áreas, seguramente difieren entre país y país, y entre ciudad y ciudad -estos pueden ir de lo cultural a lo económico, pasando por lo estético o lo social-. El valor del patrimonio urbano está en función de cada ciudad o cada parte de la ciudad, es decir, en relación directa con su historia y con su memoria, y con el uso que se le dé a esta historia y a esta memoria.

Se trata de una herencia social, espacial y cultural que se va dando en el tiempo y en espacios físicos específicos, que a partir de una localización natural van adquiriendo la condición identitaria de un lugar, un “locus”2, con una personalidad socio espacial en muchos casos susceptible de valorarse y preservarse; de ahí nace la conservación urbana.

Aun cuando en nuestro planeta tenemos como herencia ciudades centenarias e incluso milenarias, el culto a estos espacios nace, en el caso de Occidente, en el siglo XIX, y se desarrolla fundamentalmente en el siglo XX. Para el siglo XXI, hay intentos de depurar los conceptos y los instrumentos de la conservación urbana, como son los Paisajes Urbanos Históricos. Esta última idea está consignada en la obra de Francesco Bandarin y Ron Van Oers (2014), que recoge a través de su experiencia un panorama extenso y a su vez puntual de la conservación urbana a nivel internacional, en donde, durante décadas, personas especializadas en el tema e instituciones, se han sumado con el fin de valorar y preservar el patrimonio urbano.

Para ir directo a esta noción de Paisaje Histórico Urbano, hay que referirnos al “Memorándum de Viena” de 2005, que trata de la gestión del Patrimonio Urbano Histórico. Este documento parece rebasar la idea de actuar en los centros históricos para ligar al fenómeno “de la forma urbana de naturaleza histórica a la calidad de vida en el ambiente urbano”, esto como parte de los planes de desarrollo urbano en el marco de la sustentabilidad. Son varios elementos teórico-metodológicos que vienen al encuentro de la conservación urbana, integrando el territorio, los procesos culturales y el entorno natural y construido, además de integrar la participación de la sociedad civil. Todo esto le da otro sentido a la ciudad histórica, y se deja ver en las propuestas de conservación no europeas, como la carta de Zacatecas, promulgada en 2009.

En el siglo XX, la conservación urbana se institucionalizó a nivel internacional, creando organismos locales, nacionales e internacionales -estos últimos auspiciados por las Naciones Unidas y sus entidades especializadas, como el Consejo Internacional de Sitios y Monumentos (ICOMOS por sus siglas en inglés)-. Se realizaron, a su vez, convenciones (como la de Patrimonio Mundial en 1972), e innumerables encuentros y programas de asistencia y cooperación. Todo esto ha permitido la preservación del patrimonio urbano, particularmente los denominados Cascos Antiguos y/o Centros Históricos, en donde se concentra una riqueza edilicia, que es marco de la riqueza social y cultural, esto como herencia de la ciudad antigua.

Pero la riqueza social y cultural de una ciudad no sólo está en los centros históricos: en la medida que las ciudades se expandieron se fueron agregando poblaciones tradicionales, y otras que se fueron dando en el tiempo. Así, otros espacios con sus propias historias se sumaron a la historia de toda la ciudad. De este modo, existen otros espacios urbanos susceptibles de revalorarse, para hacer lo mismo con la ciudad en la que se encuentran (esta revalorización no debe realizarse solamente a nivel del costo del suelo, como suele suceder con los espacios pericentrales de las grandes ciudades).

En efecto, en la medida que la disponibilidad del suelo va menguando en la ciudad, los desarrolladores inmobiliarios ven en estos espacios urbanos tradicionales la oportunidad de hacer negocio, ya sea por la renta de localización, ya sea por otras prestaciones locales, como puede ser un ambiente creado a través de los años (lo cual genera, al nuevo constructor, una plusvalía).

De alguna manera estamos hablando de valores socioespaciales creados en el tiempo, no siempre apreciados y menos protegidos, aunque estos espacios sean parte de la historia de la ciudad entera que se muestra por pedazos, con imágenes y significados diferentes. Cuando las imágenes se combinan en un lugar determinado de la ciudad, se crean paisajes urbanos.

Si apelamos a esta idea de los paisajes urbanos, producto de diferentes poblamientos, que incluso en un tiempo fueron entidades rurales; se puede suponer que existen diferentes espacios tradicionales de la ciudad cargados de historia. Lo que se encuentra entonces es la variada narrativa de la ciudad, distintos espacios con temporalidades diferentes. Entonces se está pensando no solamente en las importantes tipologías arquitectónicas, dignas de ser catalogadas, sino también en poblamientos modestos que muestran paisajes urbanos dignos, y tienen algo para alimentar la historia y la memoria de la ciudad.

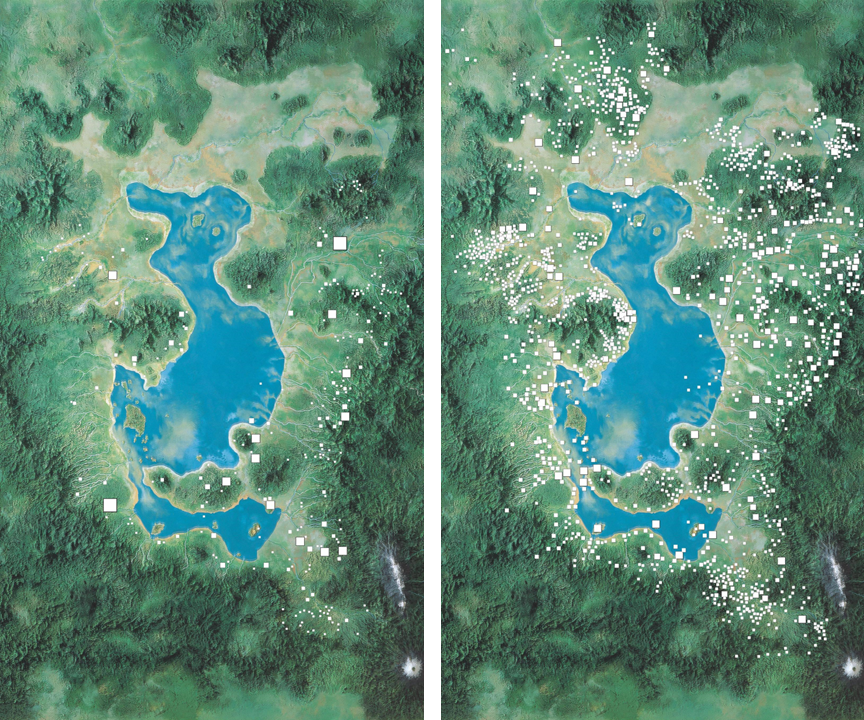

El paisaje natural perdido

El marco de naturaleza de aquello en lo que devendría la Ciudad de México, y de otros antiguos asentamientos humanos que le precedieron, haría suponer la geografía ideal para emprender un poblamiento. Esta suposición está basada en primera instancia por la gran cantidad de asentamientos que se fueron estableciendo durante varios periodos consignados por la arqueología en los bordes de la Cuenca Hidrológica, lo que constituyó el asiento geográfico de aquellos habitantes que se instalaron en periodos que van del “Preclásico temprano y medio” (2500- 400 a.c), tiempo en el cual se ubica la ciudad de Teotihuacán, ya como centro regional; al periodo Posclásico Tardío (1350-1519). Estos pobladores fundaron reinos y señoríos que se multiplicaron (Figura 1 y 2) considerablemente, con distintas jerarquías de poblamientos, hasta culminar con la conquista de México-Tenochtitlan en 1521.

No parece casualidad la decisión de asentarse en esta cuenca, ahí estaba como elemento vital el agua de los lagos, y aquella que escurría de las montañas. Tampoco es de sorprender la conjunción de la naturaleza con las culturas locales para crear, en el caso del pueblo Mexica en Tenochtitlan, una ciudad en el agua (no obstante que este medio natural le fue adverso en un principio, al asentarse en un islote, parte pantanosa del lago). La adaptación al lugar dio como resultado un magnífico sistema alimentario, base de una economía que permitió a los habitantes ser auto suficientes y tener excedentes, crecer y progresar hasta convertirse en un imperio, que no sólo basó su poderío en lo económico, sino en otros elementos como lo social, militar y cultural, que se mostrarían en su composición arquitectónica y urbana, composición que hacía simbiosis con su paisaje natural.

A la llegada de los españoles a México–Tenochtitlan, esta ciudad mostraba una significativa cohabitacióncon la naturaleza (Figura 3 y 4) por lo que puede deducirse desde la imagen interpretada por los artistas, con base en la descripción de los conquistadores y/o nuevos habitantes de este lugar. Así aparece en las crónicas sobre la ciudad hechas en diferentes épocas:

La cual dicha provincia es redonda y está toda cercada de muy altas y ásperas sierras y lo llano de ella tendrá en torno hasta setenta leguas y en el dicho llano hay dos lagunas que casi lo ocupan todo, porque tienen canoas en torno a más de cincuenta leguas. Y una de estas dos lagunas es agua dulce, y la otra, que es mayor, agua salada. Divídanlas por una parte una cuadrillera pequeña de cerros muy altos que están en medio de esta llanura y al cabo se van a juntar las dichas lagunas en un estrecho del llano que entre estos cerros y las sierras altas se hace (Carballo, E & Martínez, J. L., 1988: 35).

Además de las imágenes y crónicas de este paisaje natural desaparecido, debemos tomar en cuenta el clima benigno que aun prexiste en esta ciudad, amén de los cambios de clima estacional. La domesticación del elemento agua (dulce y salada) y la adopción y adaptación a esta fuente de vida, marcaron la creación de una ciudad que entraría en crisis siglos más tarde, al negar el lugar del agua con otras lógicas de vida venidas de otras partes del mundo.

Paradójicamente, mientras que actualmente en muchas ciudades antiguas del planeta éstas buscan conservar su entorno natural, principalmente sus ríos, de manera incomprensible en la Ciudad de México se menospreció la liga entre la vida urbana con la naturaleza. Este entorno geográfico (que de haberse conservado podría haber sido considerado por la UNESCO un importante Paisaje Cultural) simplemente desapareció: los lagos se extinguieron, los ríos se entubaron, los cerros se poblaron, el asfalto y el concreto abrazaron y asfixiaron el suelo, y se produjo una gran contaminación atmosférica que oculta las sierras.

Ya en 1940, cuando la ciudad comenzaba a crecer desmesuradamente, Alfonso Reyes se preguntaba:

¿Esta es la región más transparente del aire? ¿Que habéis hecho, entonces, de mi alto valle metafísico? ¿Por qué se empaña, porqué se amarillece? Y continúa diciendo: ¡Oh desecadores de lagos, taladores de bosques! ¡Cercenadores de pulmones rompedores de espejos mágicos! ¡Y cuando las montañas de andesita se vengan abajo en el derrumbe paulatino del cireo que nos guarece y nos ampara, veréis cómo, sorbido en el negro embudo giratorio, tromba de basura, nuestro valle mismo desaparece! (Reyes en Carballo & Martínez, 1988: 296).

Barrios y colonias y paisajes

La ciudad de México, en su periodo virreinal e independentista, no cambió sustancialmente su perímetro construido3, de tal manera que en esta superficie geográfica surgió una arquitectura con diferentes estilos y tipologías que se superpusieron durante más de tres siglos sobre la misma traza. No es sino hasta mediados del siglo XIX que comienza la expansión de la ciudad, y con esto el nacimiento de nuevos paisajes que se incorporarían a la ciudad antigua.

En efecto, desde la segunda mitad del siglo XIX la capital mexicana iría incorporando nuevos barrios, colonias, pero también absorbería otros poblados antiguos que antes fueron pueblos y villas. Es por ello que la Ciudad de México deviene con el tiempo un territorio heteróclito, con paisajes diversos.

A llegada de la casa Borbón al reino español, ésta ejerce un cambio administrativo que va a tener efectos en la capital del virreinato de la Nueva España. Es en esta época que se produce el primer cambio importante en el paisaje de la Ciudad de México. Esto sucede con la administración del Virrey Antonio María Bucareli hacia fines del siglo XVIII, particularmente con la creación del Paseo Nuevo o de Bucareli (1778), el cual delimita claramente la circulación de coches, caballos y peatones.

La Ciudad de México del siglo XIX fue ilustrada por artistas nacionales y extranjeros; uno de los más destacados fue Casimiro Castro, quien a “vista a ojo de pájaro” dejó impreso el paisaje de la ciudad y sus alrededores en 1869. La descripción que haremos a continuación está tomada de la litografía intitulada “Portal del Coliseo Viejo”, que pertenece al museo Franz Mayer.

Esta hermosa litografía nos muestra diferentes planos: en el primero hay algunos terrenos baldíos y frente de estos Castro dibujó con detalle la plaza de toros o “Coliseo Viejo”, este edificio taurino de mucha presencia arquitectónica muestra su portal y una barda y reja perimetral. Frente a esta plaza se dejan ver los tranvías de mulitas, como el primer transporte público de la época, y sus vías.

En segundo plano se aprecia la célebre Plaza del Caballito, con la estatua de Carlos IV, obra de Manuel Tolsá. A esta plaza confluían la Calzada de Chapultepec, que antes fue el “Paseo de la Emperatriz” con un incipiente arbolado, que desembocaba en el castillo de Chapultepec, confluía también la calzada del Calvario, hoy Avenida Juárez. Esta plaza muestra una banca curva frente a la estatua, en dónde algunas personas parecen contemplar el lugar.

El tercer eje que desembocaba a esta plaza era el “Paseo de Bucareli o Paseo Nuevo” compuesto por dos anchas aceras con dos filas de árboles que abrigaban del sol a los paseantes. En este paseo se dejan ver algunos coches y carruajes tirados por caballos, igual que algunos jinetes. Del lado oriente de este paseo se ven algunas casas con huertos y del lado poniente espacios abiertos, algunos llanos o potreros aún no urbanizados.

Otro plano que parece delimitar la ciudad está compuesto por el antiguo acueducto de Chapultepec, que, hacía un vértice con el Paseo de la Emperatriz; en el fondo de este plano se descubre una superficie rural con algunos poblados, y en el fondo la cadena montañosa que rodeaba la ciudad, a la cual pertenece el volcán del Ajusco.

Después, con la instauración de la República, el cambio en el panorama de la capital será más radical. Con la enajenación de los bienes de la Iglesia en 1856, contenidos en la “Ley Lerdo”, un buen número de edificios religiosos cambiaron su uso o fueron demolidos, como fue el caso del convento de San Francisco, el más grande de la ciudad. Así, ese panorama con torres y campanarios símbolo de la estructura social y espacial que regía la ciudad bajo el signo religioso, empezó a cambiar. La ciudad se secularizó.

La primera expansión hacia el sur-poniente significó el cambio de paisaje, del campo a la ciudad; los ranchos y potreros devinieron colonias, mismas que representarían otra época de la ciudad ligada a lo moderno. La propia modernidad en la ciudad traería un cambio con la estructura vial que había empezado ya desde 1770, con los planes de Ignacio Castera (Morales, 1994)4.

La ciudad de México adquiriría otra dinámica de comunicación con los tipos de transporte de la ciudad, por un lado, la implantación de las estaciones de ferrocarriles; y en segundo lugar, con el sistema de tranvías que definitivamente cambió la percepción del paisaje en la ciudad.

Otro rasgo de la llegada de la modernidad al paisaje urbano fue la demolición y sustitución de los acueductos por tubos de plomo para su alimentación, y de drenajes para su evacuación (se buscó, en nombre de la higiene, eliminar los lodazales que las fugas del acueducto provocaban).

José Luis Lee y Celso Valdés nos señalan que, bajo el signo de la desigualdad, el clasismo y la segregación, la ciudad empezó a crecer en el último cuarto del siglo XIX (Lee & Valdés, 1994), multiplicando sus paisajes entre las colonias y barrios, según el sector social al que pertenecían estos. Al respecto, es pertinente señalar que, en esa época, en lo que respecta a los espacios lúdicos, del lado de la exclusiva colonia de los arquitectos se crearon dos “Tívoli”: el de San Cosme y el del Eliseo, una suerte de parques con pequeños cuerpos de agua, kioscos y otros mobiliarios para reuniones sociales de clases acomodadas, como lo fueron en su momento: El Paseo de las Cadenas, la Alameda, y el Paseo de Bucareli. Estos “tivolis” fueron paisajes efímeros de la ciudad de México del siglo XIX que, de haberse conservado, serían hoy espacios públicos necesarios para la vida cotidiana de las colonias San Rafael y Tabacalera, lugares en donde se ubicaron.

En lo que respecta ya a la creación de barrios y colonias, éstas se reprodujeron al poniente, a ambos lados del antiguo acueducto que venía de Santa Fe, llegaba por la Calzada de la Verónica y doblaba hacia la Ribera de San Cosme; la razón de ello es que ésta era la parte más fértil de los alrededores de la ciudad (Reyna & Krammer, 2009), sobre lo que fue la parte de agua dulce del lago; además, ahí empezó la especulación inmobiliaria (Jiménez, 1993).

Regresando a lo que nos refieren Lee y Valdez, a fines del siglo XIX se crearon las colonias, unas para clases medias o altas, y otras para trabajadores de la actividad comercial, la muy incipiente industria, y cercanas a la infraestructura ferrocarrilera (Lee & Valdés, 1994). Además, muchos pueblos o comunidades rurales se irían incorporando a la ciudad para convertirse en barrios.

Es entonces, durante el siglo XIX, que la Ciudad de México se expande, y que empiezan a proliferar los barrios y las colonias. Según Lee y Valdez (1994), durante 1877 y 1901 surgieron más de 31 (Lee & Valdez, 1994) con un muy diverso tipo de poblamientos: barrios originarios, centros antiguos, barrios o colonias populares, fraccionamientos, unidades habitacionales y, en fin, asentamientos irregulares. Así, conforme se fueron multiplicando los poblamientos, también se multiplicaron los paisajes de la Ciudad de México, hasta dar la impresión de una ciudad de ciudades. Al emerger una ciudad heterogénea, surge una pregunta: ¿cómo podemos valorar nuestra ciudad sin que tengamos que seguir la lógica de destruir para construir?

Una vez que la Ciudad de México comenzó la expansión que ya hemos comentado, y que lo hizo de manera exponencial en el siglo XX, no lo ha dejado de hacer hasta este siglo XXI, sobre todo en su aglomeración metropolitana, que no ha dejado de crecer y de mutar morfológicamente en lo que es el límite administrativo de lo que fue el Distrito Federal, hoy Ciudad de México (CDMX).

Con todo este crecimiento, los paisajes de la Ciudad de México se han multiplicado no siempre de manera favorable, son visibles la diferencias sociales, económicas y culturales; además, podemos decir que la ciudad ha perdido también calidades estéticas5; la terciarización, en un momento, y el boom inmobiliario en otro, han contribuido a la pérdida de calidades urbanas, particularmente en el espacio público. De alguna manera la historia y la memoria de la capital van quedando en entredicho, y con esto el apego a su identidad.

Cuando nos referimos al patrimonio urbano, normalmente lo hacemos principalmente con respecto a los llamados centros históricos o antiguos, como son, en la Ciudad de México, San Ángel, Coyoacán, Tlalpan, Xochimilco o Azcapotzalco. Pero es evidente que el patrimonio urbano es más amplio. Las autoridades administrativas de la ciudad han contabilizado 175 Áreas de Conservación Patrimonial (ACP), en sus límites administrativos (antes D. F.), que incluyen a los ya mencionados centros históricos.

Estas ACP no han tenido en todos los casos la fortuna o la voluntad de ser protegidos, por lo que su tejido urbano ha ido menguando en perjuicio de la historia y la memoria de la ciudad. En muchos casos, estas ACP cuentan lo mismo con catálogos del patrimonio construido, sin que sea esto un factor determinante para su desaparición, y con esto se presenta la pérdida de los paisajes tradicionales de la ciudad.

Pero aún fuera de las ACP, en la ciudad existe un parque de edificios susceptibles de ser protegidos por otros valores morfológicos que hoy pasan desapercibidos por su carácter popular o discreto, pero que podrían ayudar a establecer ciertos parámetros para construir paisajes urbanos que contribuyan a articular espacialmente la ciudad. Esto requiere repensar la protección del patrimonio urbano.

En el curso de las últimas seis décadas, particularmente después de la promulgación de la carta de Venecia en 1964, la conservación urbana ha pasado del tratamiento individual de los monumentos a las ciudades históricas -cruzando por los conjuntos de dichos monumentos-. Pero ya desde el primer caso se deja ver la necesidad de tener una visión amplia de la protección del patrimonio edificado. Por otro lado, y de acuerdo con Alfredo Conti: “la noción del “monumento” está referida no sólo a las grandes creaciones sino también a las obras modestas que han adquirido, con el tiempo, un significado cultural, al poner el acento en la condición de “testimonio” (Conti, 2014: 103).

Así, históricamente otro aspecto importante a subrayar es aquel del contexto del monumento; a este respecto, ya en la “Conferencia de Atenas sobre la conservación artística e histórica de los monumentos” (Choay, 2012)6 de 193, se dieron dos contribuciones, una de Víctor Horta y otra de Giorgio Nicomedi; el primero se pronuncia por “Los principios generales del entorno de los monumentos” (Choay, 2012), y define tres elementos, a saber:

- El espacio libre entre el monumento y el entorno propiamente dicho;

- El entorno que se compone de construcciones utilitarias o decorativas;

- Las inmediaciones del entorno, es decir, las vías públicas que le dan acceso.

Por su parte, Giorgio Nicomedi (en Choay 2012), se refiere al “ambiente de los monumentos, y se expresa a favor de la protección del contexto de los monumentos, dado que comenta que: la belleza de una ciudad resulta del ritmo que se ha sabido crear entre los monumentos, las casas y lo puesto por la naturaleza, las generaciones seculares de arquitectos y de constructores, en una colaboración casi inconsciente…cada ciudad tiene su expresión, su sentido (Nicomedi en Choay, 2012: 75-83). Así, Nicomedi se inclina por la defensa del carácter de la ciudad o del barrio, es decir de los “alrededores de monumento que lo vio nacer”.

Si bien ambos personajes se refieren a la belleza de la ciudad, se puede interpretar que van más allá de la composición geométrica de los edificios o de las tipologías arquitectónicas, estimando también el valor del tiempo y, ligado a éste, la cultura local, representada por el contexto urbano creado por sus habitantes. Si bien el concepto de entorno es retomado en la carta de Venecia y otros documentos internacionales posteriores, esto no quiere decir que no podamos seguir reflexionando sobre este tema, ya que las ciudades, aún las históricas, están en movimiento permanente haciéndose complejas, incluyendo la protección de su patrimonio y lo que emana de él. Por ejemplo, hablando del entorno, las escalas cambian, incluidas la escala espacial y la escala social.

El 50 aniversario de la promulgación de la carta de Venecia7, sirvió como ocasión no solamente para revisar su vigencia, sino que también se manifestaron posturas como la de Ángela Rojas del ICOMOS de Cuba, para plantear algunas ideas que comulgan con los elementos sobre la conservación del patrimonio urbano que expresamos en este trabajo.

En este evento, Rojas (2014) suscribió su participación con el título sugerente de “La modestia como paradigma”8. Si bien esta contribución se orienta a revisar los términos de “autenticidad” e “integridad”, con miras a revalorar otras ópticas sobre el patrimonio, por su base cultural y por su ubicación en la geografía mundial, específicamente el patrimonio Iberoamericano sirve de referencia para subrayar la importancia de la producción urbano-arquitectónica modesta, para concebir los paisajes barriales como integradores de una cierta unidad urbana en la Ciudad de México.

Varias ideas son merecedoras de consignarse para apoyar nuestros argumentos. Así, tenemos el reconocimiento de la producción arquitectónica en la periferia como aporte complementario al patrimonio central, pero también las obras modestas que han adquirido con el tiempo un valor cultural… articulando la cultura tradicional con el patrimonio inmaterial (Rojas, 2014: 207). Esto se puede reflejar en los barrios tradicionales de la ciudad. Como quiera que sea, los barrios tradicionales también son generadores de una memoria que pertenece a la ciudad, reconstruyendo una narrativa que enriquece a la historia local y a la urbe misma.

No podemos omitir el hecho de que la vida urbana contemporánea es como una realidad en la que es posible articular al núcleo histórico central con otras centralidades y las periferias. No podemos imaginar al centro histórico sin su relación con el resto de la ciudad, que no tiene la misma carga histórica y estética del centro, pero que sirve de contexto con sus propios valores socioespaciales, y complementa la explicación de los paisajes históricos de la ciudad.

En esta reflexión que hacemos sobre el patrimonio urbano, es oportuno evocar el discurso de Rojas, con la frase con la que termina su participación (en el coloquio aludido), diciendo: “el conocimiento y la experiencia son atributos, pero lo fundamental son los valores éticos como la modestia. Que no es humildad sino respeto y ¿por qué no? un poco de curiosidad por lo diferente” (Rojas, 2014: 225).

La Ciudad de México ha sido entendida y expresada como una ciudad de ciudades, es decir que, es manifiesta su heterogeneidad tanto espacial como social. El problema es que esa heterogeneidad también puede ser interpretada como una desigualdad, porque no se pueden omitir los contrastes socioeconómicos y culturales. Notablemente, eso se refleja en la morfología urbana; se podría decir que son espacios de pobreza espacial, sin posibilidades de orden.

Cabe preguntar: ¿por qué esos poblados rurales con escaseces económicas tienen una riqueza espacial? ¿Esto podría aplicar en el ámbito urbano? Si lo deseable como sociedad es borrar esta desigualdad, tendríamos que ver la ciudad de otra manera, como un todo, es decir, una ciudad diversa pero equitativa. Para tal tarea nos preguntamos, ¿qué papel puede jugar el patrimonio urbano para equilibrar social y espacialmente esta urbe?

¿Es que los centros históricos, los espacios públicos de alta significación, los barrios tradicionales que se identifican como áreas de conservación patrimonial, pueden ser solidarios con otros barrios y espacios urbanos menos favorecidos, desde el punto de vista estético, histórico, cultural y económico?

Nuestro punto de vista es que, sin que tenga que verse como una visión idílica de la ciudad, simplemente se trata de resolver algunas patologías que ahogan las grandes ciudades, y ponen en tela de juicio su habitabilidad.

La progresión que se ha dado en la conservación urbana internacional ha demostrado que el patrimonio va más allá de la óptica estética o artística, como lo valoraba Camilo Sitte en el siglo XIX. Lo que nos muestra entonces, en esta progresión conservacionista y universalista, son nociones y conceptos que se han hecho presentes en el propio debate, voluntad y acción de preservar el patrimonio construido.

Los poblamientos modestos a los que aludíamos antes son congruentes con la noción de “Arquitectura Menor”, expresada por Gustavo Giovannoni a principios del siglo XX, y que retoma un significativo sentido en la conservación urbana contemporánea. Esta arquitectura resulta imprescindible en las estrategias para desarrollar las ciudades de una forma integrada, tomando en cuenta y valorando los diferentes espacios y temporalidades de la ciudad.

Reconciliar la ciudad: el contexto y la arquitectura menor

En las ciudades del mundo, se puede encontrar la diversidad de la forma urbana, producto de la transformación constante de los poblamientos y de sus habitantes. Con ello, se acentúan algunas diferencias culturales y sociales que se plasman en la ciudad y sus espacios, los cuales por sus cualidades devienen patrimonio. Espacios que eventualmente constituirán un paisaje urbano histórico y, a su vez, darán soporte a las características que matizan a la ciudad contemporánea que reposa sobre la ciudad tradicional, generando un cúmulo de valores, formas y significados. La ciudad contemporánea necesita reconciliar sus espacios y temporalidades; otra vez se trata de conjugar el ayer y el hoy, para un mañana más armonioso.

La conservación urbana desde principios del siglo XX ha postulado el objetivo de integrar la arquitectura antigua a la ciudad y la vida contemporánea que se ha concretizado en diversos documentos como la carta de Ámsterdam de 1975. Desde esa época se distinguen dos espacios urbano-arquitectónicos sujetos a temporalidades que tienden a imbricarse y que miran al futuro, como lo presenta el Consejo de Europa en su lema “un futuro para nuestro pasado”.

En esta visión diacrónica de las ciudades se revelan ideas o modelos de ciudades que tienen que ver con lo tradicional o lo contemporáneo, que se pueden conceptualizar de diferente manera; es así que ya hace más de cincuenta años, Françoise Choay propuso (de manera general) dos modelos urbanos: el culturalista y el progresista, de manera tal que éstos nos hablan por un lado de esa ciudad secular o histórica, y por otro lado de la que viene gestándose, sobre todo como efecto de la revolución industrial (y que apuntó a la modernidad). De esta visión se han derivado otras muchas maneras de ver esta dualidad urbana que se ha diversificado con el tiempo.

Una de estas visiones es la que propone Josep Oliva (2005) respecto a lo que denomina la “Ciudad Pública”, que contrapone a la “Ciudad Doméstica”, una que privilegia al espacio público por su vida urbana cotidiana, de suyo colectiva, y otra que pone “la ciudad de la ciudad”, la arquitectura por encima de los intereses urbanos y que “responde a una sociedad interiorizada en el santuario-vivienda”. Oliva califica a ésta sólo como “un asentamiento humano”. En su caracterización evoca a Fernando Chueca Goitia para describir la ciudad doméstica como una ciudad de puertas adentro, ligada a la vida doméstica de la civilización anglosajona que se revela en las ciudades de los EE. UU. Por el contrario, la ciudad pública de puertas afuera se abre a la calle, a las plazas y a los intercambios “de toda índole”.

En su discurso, Oliva (2005) tiende a separar estos modelos de ciudades en un contexto europeo, español y más particularmente catalán. Lo anterior nos hace reflexionar sobre otros contextos urbanos, en donde estas dos ciudades que expresa pudieran mezclarse o yuxtaponerse en el contexto de una enorme aglomeración urbana, como lo es la Ciudad de México, que revela entonces otro contexto y otra escala urbana. Debemos tomar en cuenta que, en el universo urbano, los contextos se multiplican de manera diversa, generando particularidades que significan a las ciudades.

En suma, dichos atributos que permean al espacio urbano son objeto de reflexión ante un evidente efecto de cambios acelerados en el que la identidad, la memoria y el sentido de pertenencia están puestos en juego frente a la latente sustitución masiva de los espacios tradicionales, entre los que existe una discriminación entre lo monumental y lo modesto, la arquitectura menor. En este sentido, es menester explorar diferentes escalas, como la que se refiere precisamente a esta “arquitectura menor”, para establecer una relación más cercana e íntima con ella, y así descubrir los valores que guarda. Redescubrirla como parte importante de la narrativa urbana, a partir de la ciudad tradicional, es generar un vínculo con la ciudad contemporánea en términos de contextualidad urbana.

Ciudad tradicional y ciudad contemporánea, contextualizar el patrimonio urbano

Entre la diversidad urbana se encuentran los asentamientos que guardan su carácter de acuerdo con la temporalidad y características sociales impregnadas en ellas; de manera que podemos referirnos a las ciudades tradicionales, aquéllas en las que se encuentra privilegiada la experimentación del espacio público, el cual es enfatizado por la continuidad de las construcciones; sin embargo, en ellas la volumetría no es el punto focal (Schumascher, 1971) del paisaje, lo que denota la concepción privilegiada de los espacios exteriores, es decir, el espacio público. Por otro lado, según Schumascher (1971), la ciudad contemporánea del siglo XX es una combinación inapropiada de la ciudad tradicional y de lo que representaría lo contrario de la ciudad tradicional en términos de composición espacial. Una combinación que es producto del inminente dinamismo propio de las temporalidades, sociedades y fenómenos que contribuyen a la variación en la interpretación de la ciudad.

Derivado de lo anterior, la articulación de los espacios reivindica la existencia de una amalgama socioespacial que contribuya como auxiliar en el entendimiento de la ciudad actual; esto porque la temporalidad introduce transformaciones en las formas de vida, la cultura, la forma de experimentar y vivir las ciudades, y los espacios urbanos. En este sentido, el contextualismo urbano aparece en el intento de conectar la ciudad tradicional y la ciudad contemporánea en una misma, la ciudad de la cotidianeidad dinámica, en constante transformación que aparentemente muestra una y otra de sus caras, según lo requiera el momento, o lo demanden sus habitantes. La armonización urbana, entre el pasado y el futuro condensados en el ahora, parece ser una tarea que el contextualismo urbano ha tomado bajo el ímpetu de encontrar una forma de vida viable que promete la expansión urbana (Schumascher, 1971)9.

Hablar de ciudad es referirse a ésta en un sentido ambivalente; por un lado, retomando la prevalencia de la ciudad tradicional, histórica, que dentro de la ciudad contemporánea es entendida como Centros Históricos, en los cuales se encuentran y concentran testimonios y mensajes “atemporales” que son interiorizados partiendo de los símbolos correspondientes, a cierto momento de la historia en que fueron producidos; sin embargo, con el paso del tiempo, cambios de paradigmas, y el dinamismo social que se da en los asentamientos urbanos naturalmente, aquel magma de información y simbolismos son leídos desde una percepción diferenciada que los va modificando, no obstante, el reconocimiento de sus orígenes; es lo que lo postula como aquella fuente de memoria y testimonio (Carrión, 2008), apoyado por la contextualidad, presente ahí, reencaminando al espacio y su sentido.

Es decir que la relación indisociable entre el espacio y los humanos se encuentra impresa en este, como testimonio de las ya aludidas inminentes transformaciones a las que se ve expuesta la composición urbana de las ciudades contemporáneas, las cuales son un collage de temporalidades, características, culturas, prácticas de quienes las habitan. Esto remite a las ciudades tradicionales y a su paulatina mutilación asociada a la tendencia que responde a las teorías urbanas modernas bajo las que se han devaluado y destruido dichas ciudades tradicionales en nombre del progreso (Schumascher, 1971).

La reivindicación desde esta postura no es mantener intacta la ciudad tradicional, ni con ella retornar al modo de vida de la temporalidad en que fue producida; es por mucho encontrar el equilibro entre ésta y entre la ciudad contemporánea, y con ello mantener vigente el diálogo entre la ciudad y los habitantes, apoyado en una continuidad histórica que proporcionan los elementos urbanos históricos, es decir, contextualizando tanto al espacio mismo como a la vida urbana de los habitantes.

En este sentido, se resalta el protagonismo que el contextualismo, noción que también es abordada como contextualidad, otorga a ciertos inmuebles, espacios y elementos urbanos; de manera que se puede hablar de una sinergia entre éstos, porque lo contextual apoya muchas de las razones para no desvincular al edificio del conjunto al que pertenece; al propio conjunto, del barrio o asentamiento en que se inscribe; y a éste último, del medio natural que le rodea (González, 2013: 245), además, cabe señalar que dicha sinergia también puede ser observada en la dimensión simbólica de la ciudad, en los ambientes, por ejemplo, los cuales evocan emociones, recuerdos o paisajes que repercuten en el desenvolvimiento de la vida urbana que permea en la concepción y significación espacial.

Lo contextual, indiscutible e intuitivamente, resulta un auxiliar en la lectura urbana susceptible de ser distorsionada por las tensiones presentes en las ciudades y sus transiciones que muchas veces son más bien superposiciones de valores y tiempos que inciden en los imaginarios, lo cual remite a la noción de palimpsesto (Carrión, 2008), sustentando este señalamiento en la existencia de periodos históricos que vienen y van entre la superposición y los actores sociales que los reviven ante las amenazas del olvido, o el arrebato intolerante proveniente de la modernidad. Dichos periodos históricos indudablemente conllevan prácticas, significados, sentidos y valores que eventualmente devienen contexto.

La idea de la contextualidad urbana, recae en el redescubrimiento y revaloración de aquellos elementos a los que se ha invisibilizado debido a la implantación conceptual del patrimonio hacia lo monumental; sin embargo, cabe señalar que, desde esta perspectiva, lo monumental es al final un conjunto de cierta forma equilibrada de valores y significados entre lo majestuoso, visible, grande, imponente, y entre lo modesto pero digno, es decir, son partes complementarias, tal como lo señala Venturi (1966 y 2004) al plantear que la importancia del contexto radicaba en su capacidad para expresar el significado de un lugar, reconociendo sus cualidades más allá de la edificación concreta (Venturi, 1966 y 2004 en Bandarin, F. & Van Oers, R., 2014: 75). Lo mismo sucede con el centro y la periferia de las ciudades.

Corredor Tacuba-Nextitla: redescubrir y contextualizar un lugar en la periferia del siglo XX

Buscando ilustrar brevemente nuestra reflexión sobre un patrimonio urbano no suficientemente valorado y por ende vulnerable, exponemos un caso particular que pudiera ser considerado patrimonio urbano menor. El caso que referimos está localizado en la periferia de la ciudad, y fue construido en los albores del siglo XX. Actualmente este espacio es contiguo al área pericentral, acentúa el valor patrimonial de la Ciudad de México desde distintos ángulos, y reivindica un reconocimiento colectivo de sus valores y características: se trata del eje Tacuba-Nextitla. Cabe señalar que éste es considerado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) como Área de Conservación Patrimonial (ACP), es decir, que cuenta con un reconocimiento institucional que aparentemente le brinda protección, lo cual puede ser interpretado como contradictorio por el futuro que se vislumbra, en función de las pretensiones inmobiliarias en la zona de la ciudad.

El eje está ubicado en la demarcación de la Alcaldía Miguel Hidalgo, y se extiende sobre las colonias Tacuba y Nextitla. Está conformado por un conjunto de inmuebles catalogados por considerar que cuentan con un valor histórico, artístico y/o patrimonial según SEDUVI, y los cuales también evalúan organismos como el INAH o el INBA (Figuras 5 y 6).

En el polígono en cuestión, además de encontrar inmuebles con ciertas características arquitectónicas que le fueron impregnadas como parte del “sello” de la temporalidad e intención con que fueron construidos, también se puede observar un elemento que recuerda un periodo que marcó el trayecto de transformación nacional de México: el Porfiriato, dicho elemento son las vías del antiguo tranvía (Figura 7) que matiza las calles de la ciudad con un ambiente diferente, que evoca la conjugación de distintos momentos históricos por los que ha pasado.

Cabe señalar la presencia del tupido arbolado que se impone con presencia en las aceras de las calles, resalta sus cualidades y se conjuga con el conjunto (Figura 8). Dichos elementos, presentes en el eje patrimonial Tacuba-Nextitla, hacen una simbiosis evidente, en la que dan soporte los unos a los otros, contextualizando el paisaje y el momento que nos otorga la narrativa urbana, y sustentando una cierta y necesaria continuidad que exige la vida urbana contemporánea (Figura 9 y 10).

Fuente: Propia.

Fuente: Propia.

Dicho lo anterior, se puede observar el paisaje producido por la conjugación de los elementos presentes; por ejemplo, las vías del antiguo tranvía narran de algún modo la “jerarquía” de la calle en las que se encuentran como conexión de la ciudad, contextualizando la tipología arquitectónica de principios del siglo XX, influenciada por los estilos importados de Europa. Al mismo tiempo, el arbolado mencionado encuentra sentido, recordándonos que en aquel entonces se podía privilegiar el espacio exterior, así como el interior, potencializando las bondades campiranas de esa área de la entonces periferia.

Conclusión

Resulta traumático saber del paisaje perdido en el que se asentó la antigua Tenochtitlan, e imaginar el marco natural en dónde los antiguos mexicanos crearon su hábitat. La desaparición del sistema de lagos constituyó la fractura de la ciudad con la naturaleza: hoy día, un error histórico que de alguna manera hay que enmendar, y en donde la conservación urbana puede contribuir por el bienestar de sus habitantes.

Como quiera que sea, las ciudades que se sobrepusieron unas sobre otras en el espacio y el tiempo han heredado la ciudad de hoy, una ciudad histórica cargada de narrativas en un marco urbano arquitectónico espacial, social y culturalmente diverso, representado por sus paisajes urbanos, muchos de los cuales se deben cuidar y preservar con fines identitarios, en los que se finque el valor o la necesidad de cuidar de manera colectiva lo que consideramos nuestro patrimonio. Para tales fines se requiere de una voluntad colectiva. De ahí lo expresado en este artículo.

Tenemos que seguir valorando y revalorando lo que compone el patrimonio urbano, especialmente aquel al cual nos referimos como “menor”, el más modesto pero indiscutiblemente digno, así como reconocer a la periferia como patrimonio, porque, en este sentido, tanto el centro como la periferia nos recuerdan que la ciudad es un mosaico resultante de la superposición de significaciones, prácticas socioculturales y temporalidades que muestran la naturaleza del espacio y sus orígenes, lo que nos orienta a entenderla. Como ya se mencionó antes, no se busca mantener los espacios en las condiciones en las que se encuentran, sino impulsarlos a un futuro en el que convergerán con los espacios más recientes, procurando una constante relación con la sociedad (Giglia, 2018), pero también con el mismo espacio “preexistente”.

En este sentido, la periferia como patrimonio, así como el patrimonio urbano menor localizado en la periferia, acentúan el valor patrimonial de las ciudades buscando el valor de unidad de la ciudad10, y reclaman un protagonismo bien merecido que, a lo largo del tiempo, ha acaparado la ciudad central apoyado en la concepción institucionalizada de patrimonio, la cual alude a lo monumental en sus dimensiones tanto físicas como simbólicas, es decir, que el reconocimiento es obtenido no solamente por ser un edificio imponente, sino que también tienen que ver los hechos que ocurrieron en él, o en los que fungió como escenario, así como también los personajes que se le relacionan o enaltecen su valor social en cuanto su narrativa, que se puede convertir en Historia.

En este artículo hemos querido ver la ciudad heredada como una unidad, es decir, un paisaje no sólamente físico sino también humano. Tal aspiración requerirá un espíritu solidario de todos sus habitantes con su ciudad.

Bibliografía

– Bandarin, F. & Van Oers, R. (2014). El Paisaje Urbano histórico, la gestión del patrimonio en un siglo urbano. Abada Editores.

-Carballo, E & Martínez, J. L. (Coord.) (1988). Hernán Cortes, La ciudad de Temixtitan. Páginas sobre la ciudad de México, 1468-1987. Consejo de la Crónica de la Ciudad de México.

– Carrión, F. (2008). Centro histórico: la polisemia del espacio público. Centro-h, (2),89-96. ISSN: 1390-4361. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=115112535008

– Choay, F. (préface) (2012), La Conférence d’Athènes sur la conservation artistique et historique des monuments. Ed. Du Linteau.

– Choay, F. (introduction) (1998). L´urbanisme pace aux villes anciennes. Ed. Du Seuil.

– Conti, A. (2014). La Continuidad en un mundo en cambio permanente en: 50 años de la carta de Venecia. Los nuevos paradigmas de la conservación del patrimonio cultural. Edit. Francisco J. López y Francisco Vidargas, CONACULTA- INAH.

– Giglia, A. (2018). Los barrios periféricos de la Ciudad de México: razones para considerarlos como parte del Patrimonio Cultural Urbano en La periferia como Patrimonio Cultural Urbano. UNESCO. Pp. 145-156.

– González P., A. (2013). Entorno y cultura: Reflexiones sobre arquitectura, urbanismo y patrimonio. UAM.

– Jiménez, J. (1993). La traza del poder. Editorial Dédalo.

– Jodelet, D. (2010). La memoria de los lugares urbanos. Alteridades, 20(39), 81-89. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-70172010000100007&lng=es&tlng=es.

– Lee, J. L. & Valdez, C. (coord.) (1994). La ciudad y sus barrios. UAM.

– López, F. & Vidargas F. (2014). Los nuevos paradigmas de la conservación del patrimonio cultural en 50 años de la carta de Venecia, Edit. Francisco J., CONACULTA- INAH, México, p. 103.

– Morales, M. D. (1994). La ciudad de México en la primera mitad del siglo XIX. Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. p. 161-224.

– Nicomedi, G. (2012). La Conférence d´Athènes, L’environnement des monuments. Editorial Du Linteau. Pp. 75-83.

– Oliva, J. (2005). La confusión de urbanismo. Ciudad pública versus ciudad doméstica. CIE-DOSSAT.

– Revista Arqueología Mexicana (2007). La Cuenca de México, Vol. XV, Núm. 86, Edit. Raíces, Conaculta/INAH.

– Reyna, M. C. & Krammer, P. (2009). Las Casas y huertas de La Ribera de San Cosme. INAH.

– Rojas, A. (2014). La modestia como paradigma en: 50 años de la carta de Venecia. Pp. 205-225.

– Rossi, A. (1982). La arquitectura de la ciudad. Gustavo Gili.

– Schumacher, T. (1971). Contextualism: Urban Ideals and Deformations. Casabella N. pp. 78-86.

Notas

- La postura social resulta fundamental en la valoración y preservación del patrimonio local. Consultar: Zalapa Castañeda, V. (2021). La sociedad frente a su patrimonio urbano. El caso de las colonias Clavería y San Álvaro en la Ciudad de México. [Tesis de maestría, Escuela Superior de Ingenieria y Arquitectura Unidad Tecamachalco, Instituto Politécnico Nacional]. IPN, México.

- Para Aldo Rossi, el locus es la relación que existe entre cierta situación local y las construcciones que están en aquel “lugar”.

- Según Arturo Sotomayor, entre 1600 y 1800, la ciudad creció de 5 475 000 a 10762500 mts2. Citado por José Luis Lee y Celso Valdez en: La ciudad y sus barrios p. 97

- Ver: Cambios en la traza de la estructura vial de la ciudad de México, 1770-1855, Ma Dolores Morales, en: La ciudad de México en la primera mitad del siglo XIX, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, México 1994, p. 161-224.

- La progresión que se ha dado en la conservación urbana internacional ha demostrado que el patrimonio va más allá de la óptica estética o artística, como lo valoraba Camilo Sitte en el siglo XIX.

- Para la versión francesa de 2012, Françoise Choay hace un prefacio y una selección de contribuciones de los participantes a este evento.

- Coloquio organizado por el INAH el 26-al 28 de mayo de 2014, Castillo de Chapultepec, Cd. de México.

- Ángela Rojas, La modestia como paradigma, en:50 años de la carta de Venecia. Op. Cit.pp.205-225.

- Françoise Choay (1998) se refiere al contextualismo o ambientalismo como la relación entre los elementos autónomos que constituyen lo construido.

- Reforzar el planteamiento sobre la idea de revalorizar el patrimonio como un elemento integrado a la ciudad en su totalidad, es un trabajo que aún requiere de una exploración física que sustente y complemente los postulados teóricos aquí aportados, entre los que se encuentra la relación periferia-patrimonio a partir de Angela Giglia (2018). Así, al observar y reflexionar sobre Xochimilco, San Ángel y Tlalpan, por mencionar algunas áreas de la Ciudad de México, y su condición de periferia de la ciudad, y que a la vez la contextualizan de manera diferenciada, aportando cualidades y características particulares que a su vez han absorbido otros poblamientos, entre ellos pueblos originarios.