The Mining Landscape of Pachuca Hidalgo, Industrial Heritage in the Mining Region

Dra. María Elena Sánchez Roldán

Originaria de Pachuca de Soto, Hidalgo (18/agosto/1967). Estudios: Arquitectura; ITESM Campus Querétaro (1985-1990) (Mención Honorifica); Maestría en Tecnología Educativa; Sistema de Universidad Virtual UAEH (2010-2012) Actualmente Doctorante en Diseño, Planificación y Conservación de Paisajes y Jardines en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Docencia e Investigación en Arquitectura en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (desde 2004). Coordinadora Fundadora del programa educativo Licenciatura en Arquitectura (2004-2012). Coordinadora de Extensión en el Área Académica de Ingeniería y Arquitectura del ICBI-UAEH (2012- Actualmente). Profesora titular de las asignaturas: Acabados en los sistemas constructivos; Diseño Arquitectónico Elemental; Análisis de la Arquitectura Universal y Diseño aplicado al Paisaje y medio ecológico. Email: mariaesr@uaeh.edu.mx. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1802-8370.

Dra. Elizabeth Lozada Amador

Doctora en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo por la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del IPN. Maestra en Arquitectura de la UNAM, Campo del conocimiento: Restauración de Monumentos. Ejerció profesionalmente en proyectos particulares y de infraestructura hospitalaria durante 10 años. Posteriormente ha sido docente cumpliendo a la fecha 10 años en la Licenciatura en Arquitectura, 6 de los cuales ha ejercido como profesora investigadora perteneciente al Grupo de Investigación Arquitectura y Ciudad de la UAEH con perfil PRODEP. Su investigación se enfoca principalmente al estudio y conservación del patrimonio arquitectónico donde también ha tenido participación como residente de obra. Email: elozada@uaeh.edu.mx. ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8441-7078.

Recibido: 01 de enero de 2019.

Aceptado: 29 de octubre de 2019.

Disponible en línea: 01 de enero de 2020.

CC BY-NC-ND

Resumen

Pachuca es la ciudad primigenia de la denominada Comarca Minera. Está ubicada en la Sierra Madre Oriental, sobre el Eje Neovolcánico. Su desarrollo de actividades mineras ha tenido etapas de gran bonanza, por las que ha sido ampliamente reconocida; sin embargo, también ha enfrentado problemáticas que han degenerado en un abandono de áreas históricas con un paisaje industrial que debe ser valorado, para lograr la preservación de sus vestigios ubicados en diferentes puntos de la zona noroeste de la ciudad, instalaciones en torno a las minas que fueron administradas y trabajadas por diferentes grupos de industriales, que ahora conforman la historia de la Minería Mexicana. El objeto de estudio contempla una unidad de paisaje minero en la que se ubican las instalaciones de las minas: Camelia, El Paraíso, Hacienda Loreto, Mina San Juan y la Hacienda Purísima Concepción; así como los barrios habitacionales ocupados por trabajadores de las minas, amalgamando así el tejido urbano de la zona presentada. Esta investigación se fundamenta en el análisis de documentos internacionales coordinados por el Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial, y en la consulta de autores como Simmel, Riegl, Bandarin&Oers, González-Varas, González-Pozo, Tamayo&Wildner, Maderuelo y Arribas; así como en historiadores de la ciudad de Pachuca. La metodología aplicada es histórica y biográfica, utilizando el análisis teórico de la documentación referida y los resultados de dos instrumentos de investigación: uno dirigido a la población abierta, y otro a los moradores del Barrio Fundacional de Camelia. Las instalaciones de las minas presentadas son herencia histórica y paisajística de la Ciudad de Pachuca y de la Comarca Minera. Como resultado, se presentan las expectativas de la comunidad que se lograron conocer; con ello se pretende, a través de la divulgación científica, fortalecer la inclusión en proyectos culturales que permitan mantener viva esta región.

Palabras clave: Paisaje Minero, Patrimonio Industrial, Revalorización.

Abstract

Pachuca is the original city of the denominated Comarca Minera. It is in the eastern Sierra Madre, on the Neo-volcanic axis. The development of mining activities has had stages of great bonanza, for which it has been widely recognized, however, it has also faced problems that have degenerated into an abandonment of historical areas with industrial landscape that must be valued to achieve preservation of its vestiges located in different points of the northwest area of the city, facilities around the mines that were managed and worked by different industrial groups, which now make up the history of Mexican Mining. The object of study includes a mining landscape unit in which the mine facilities are located: Camelia, El Paraíso, Loreto, San Juan Mine and the Purísima Concepción Hacienda; as well as residential neighborhoods occupied by mine workers, thus amalgamating the urban fabric of the area presented. This research is based on the analysis of international documents coordinated by the International Committee for the Conservation of Industrial Heritage and the consultation of authors such as Simmel, Riegl, Bandarin & Oers, González-Varas, González-Pozo, Tamayo & Wildner, Maderuelo and Arribas, as well as historians from the city of Pachuca. The methodology applied is historical and biographical, using the theorical analysis of the referred documentation and the results of two research instruments: one aimed at the open population, and the other at the inhabitants of the Founding District of Camelia. The facilities of the mines presented are historical and landscape heritage of the City of Pachuca and the Mining Region, as a result the expectations of the community that were known and are presented, and with this, it is intended, through scientific dissemination, to strengthen its Inclusion in cultural projects that keep this region alive.

Keywords: Mining Landscape, Industrial Heritage, Revaluation.

Introducción

Se muestra aquí el paisaje de las montañas en la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo; producto de la actividad de minería, que se pretende revalorar para ser considerado Patrimonio Industrial en la Comarca Minera. De acuerdo con la Carta del Paisaje de las Américas[1], el paisaje puede ser descrito como cualquier extensión de territorio tal como es percibido por el ser humano que lo habita o lo observa. Gloria Aponte comenta que el paisaje forma un carácter en el individuo, producto de su relación cotidiana con el territorio que habita, refiere también al ser humano como generador de cultura que impacta en el paisaje donde vive, y también pone una alerta en cuanto a que ese paisaje no se mantiene por sí mismo armónico y saludable, sino que es necesario preservar su condición o afrontar su deterioro (Aponte, 2003, pp. 154-155).

La actividad minera es muestra de cómo el hombre ha impactado el paisaje al construir haciendas de beneficio de patio, para posteriormente instalar chimeneas en la época del uso de la tecnología del vapor en las minas y los malacates, testimonio de la actividad minera de principios del siglo XX; estos sitios emblemáticos, que aún se conservan inmersos en el contexto natural y edificado, enmarcan los valores históricos, arquitectónicos y culturales de la ciudad. Esta actividad también ha heredado crónicas y leyendas relacionadas con el viento, los mineros y sus amores, mismas que transmiten sentimientos, emociones y vivencias que van conformando también el patrimonio inmaterial cultural del paisaje en la zona de estudio (Menes, 2017, pp. 11-285).

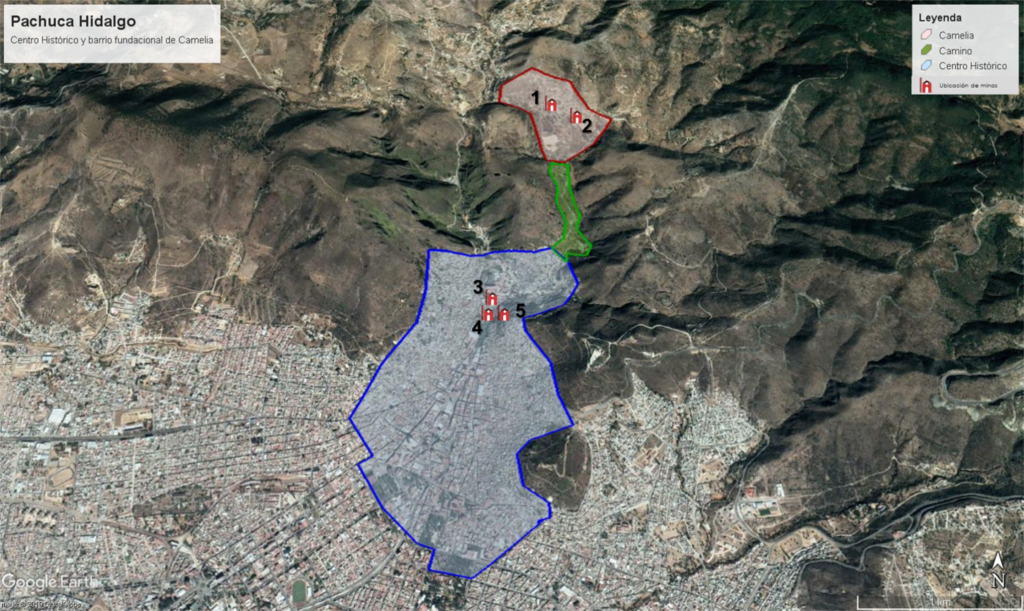

Cabe destacar que, debido a la topografía del lugar, no existe visibilidad entre algunas de las zonas mineras, como la que ocupa el barrio de Camelia, y la zona centro de Pachuca; y, aun cuando son parte de la misma ciudad, la percepción no es la misma de un lado al otro de las montañas, como puede apreciarse en la figura 2.

La relevancia de esta investigación radica en el valor paisajístico de Pachuca, que debe ser mostrado y reconocido por la población como un paisaje minero, para poder apropiarse de él a través de una percepción integral del lugar (Simmel, 2013, p. 42). La conservación del patrimonio minero, dado que su paisaje natural fue modificado por esta actividad desde el siglo XVII, es posible mostrando sus atributos, para ser puestos en valor, encaminados a su consolidación como patrimonio industrial.

Reflexionando acerca de las condiciones del objeto de estudio, se ha formulado la siguiente hipótesis: Dado que el paisaje minero es el resultado del origen de la ciudad de Pachuca y de la Comarca Minera; éste debe ser identificado y mostrado a través de la divulgación científica, para contribuir a que sea reconocido y valorado como Patrimonio Industrial, hacia su preservación.

El objetivo es mostrar los sitios de interés minero que fueron identificados y su ubicación, en la Sierra de Pachuca, tomando en cuenta las recomendaciones que son referidas a través de organismos internacionales regulados por la UNESCO (González-Varas, 2008, p. 46), para la realización de propuestas de acciones viables encaminadas a la revaloración del Paisaje Minero que, en consecuencia, pueda ser conservado y protegido como Patrimonio Industrial en la Comarca Minera.

En la actualidad, la Hacienda de Loreto emplea una tecnología que ya no requiere de los mismos insumos naturales ni de la misma cantidad de trabajadores que utilizaba antaño, así, la población ha ido perdiendo la referencia de ser trabajadora de las minas, sin embargo, la ciudad tiene sus raíces en la minería y esta actividad ha dejado evidencia contundente de su vida activa, que aún es visible en el paisaje contemporáneo, como se aprecia en la figura 4.

Metodología

A partir de la fundamentación teórica sobre aspectos históricos, factibles de ser considerados como patrimoniales; aplicables al territorio de estudio en relación con su vocación minera, se describe su configuración paisajística, industrial y sociocultural. Así mismo, se refieren los antecedentes de la situación política y económica de la industria minera que derivó en su estado actual. Se utilizaron dos instrumentos de encuesta, por lo que el enfoque de esta investigación es mixto, cuantitativo y cualitativo. De acuerdo con Hernández Sampieri, éste se mueve entre los hechos y su interpretación. (Hernández, Fernández & Baptista, 2010, pp. 7-9). La investigación busca acercarse a la realidad sobre la percepción del valor del paisaje de sus observadores y habitantes, buscando tanto la medición del hecho como la opinión (Acosta, 2013, p. 16).

El primero de estos instrumentos fue implementado mediante la herramienta digital de Google Drive, con el propósito de acercarnos al conocimiento de la percepción general de los habitantes de la zona metropolitana de Pachuca, en torno al paisaje minero.

El segundo se basa en la teoría que refiere (Mallimaci, 2006, p. 184) historias de vida y métodos biográficos, y que (Bertaux, 1997, p. 74) sugiere un diseño polifónico que le permite cruzar referencias e historias de personas diferentes; esta técnica permitió el acercamiento con los residentes que habitan en el barrio fundacional de Camelia, con el objetivo de recuperar su testimonio como moradores del territorio donde se ha desarrollado la actividad minera, y que actualmente cuenta con elementos arquitectónicos factibles de ser considerados Patrimonio Industrial en la Comarca Minera.

Paisaje Natural y su transición a Paisaje Minero

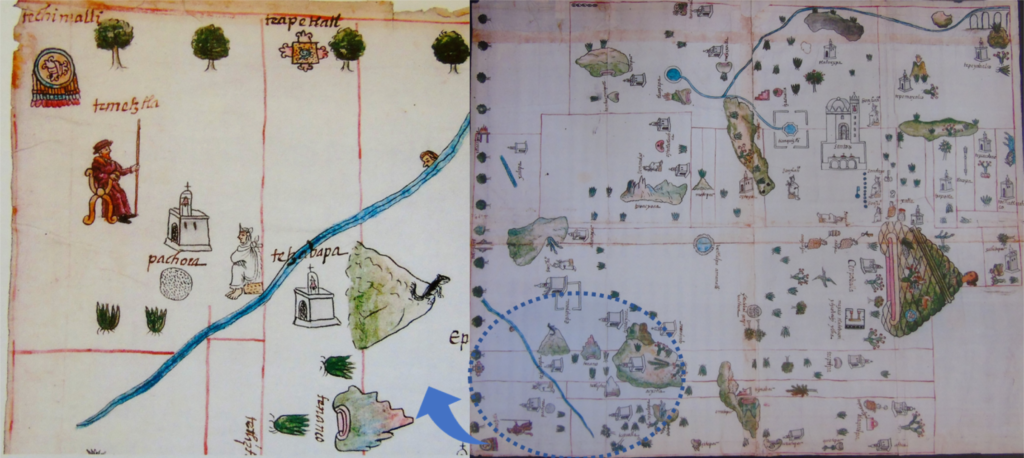

La ciudad de Pachuca se encuentra asentada en montañas que conforman la sierra que lleva su nombre: Sierra de Pachuca; la singularidad de su configuración topográfica hace que sus cerros formen lugares estrechos por donde corre el viento con una velocidad promedio de 20 km/h, de ahí que se le conozca como “La Bella Airosa”. Esta configuración de cerros brinda al observador una gama de profundidades y alturas que ofrecen una serie de visuales escénicas con valor estético. Cada cerro y montaña de la Sierra de Pachuca ofrece su propio perfil y vegetación. Según De la Cruz-Jiménez (2019), el paisaje en la zona norte de montañas contiene una biodiversidad que ostenta un bosque de coníferas (oyameles, encinos, cedros y pinos) hacia el Parque Nacional el Cerezo, y va en transición, combinando la vegetación con la presencia de especies de matorral xerófilo compuesto por nopales (Opuntia spp), magueyes (Agave spp), así como árboles de gran talla tales como huizache (Mimosa biuncifera), yuca (Yucca filifera) pirul (Schinus molle), entre otras especies. La utilización de minerales como la obsidiana, el oro y la plata, en la sierra de Pachuca, tiene su origen desde el periodo prehispánico, sin haber sido una actividad relevante para los indígenas que valoraban más las plumas de quetzal, las flores y las semillas de cacao que ocupaban como moneda de cambio y trueque; testimonios de estas afirmaciones son el códice Xólotl y posteriormente la pintura de Cempoala (1580), elaborados para referirse a la zona que ocupa actualmente Zempoala (Lorenzo, 2012, pp. 18-42), en la que se observan las actividades de la población y también la ubicación de su gobernador indígena, y el señor español, en la esquina inferior izquierda, como evidencia de la colonización y registro del primer hallazgo de minas que se muestra en la figura 5 (Ruiz, et. al. 2012, pp. 32-33).

Los inicios de la explotación argentífera al norte de Pachuca se remontan a mediados del siglo XVI, cuando de acuerdo con las crónicas de tradición histórica, se denuncia por primera vez una veta de plata por parte de un mayoral de ganado. Según Ruiz, et. al. (2012, pp. 34-35), hacia el año 1555 Bartolomé de Medina, trabajando la minería en la hacienda de la Purísima Concepción, descubre un método para extraer y procesar el preciado mineral, utilizando mercurio en el proceso, que fue conocido por el nombre de beneficio de patio. Este hecho hizo que la plata obtenida en Pachuca fuera de mayor calidad y pureza que la de cualquier otra región, siendo este el primer lugar en el mundo en utilizar ese procedimiento.

En la pronunciada barranca situada entre los cerros de San Cristóbal y la Magdalena, se pueden observar varios segmentos de los muros de contención y un tramo de acueducto construidos para lo que fue la Hacienda de Beneficio de San Buenaventura, como testimonio de la infraestructura industrial de la época virreinal.

Según Viornery (2006), hacia 1823 José María Romero de Terreros envió a Londres una propuesta de inversión; con la respuesta llegaron empresarios de la comunidad de Cornwall con una nueva tecnología a base de vapor; este tipo de maquinaria era necesaria para sacar el agua producto de las lluvias que anegó por cinco años los túneles mineros, y fue marcada principalmente por los llamados chacuacos, llamados así por su alto consumo de materia prima porque, según refiere Rodríguez-Sánchez (2019, p. 32), se utilizaba una tonelada diaria de leña para alimentar la maquinaria de vapor; estas chimeneas, propiamente dichas, se construían como parte de la infraestructura de las casas de máquinas de desagüe o malacates, que son elementos arquitectónicos distintivos de la actividad minera.

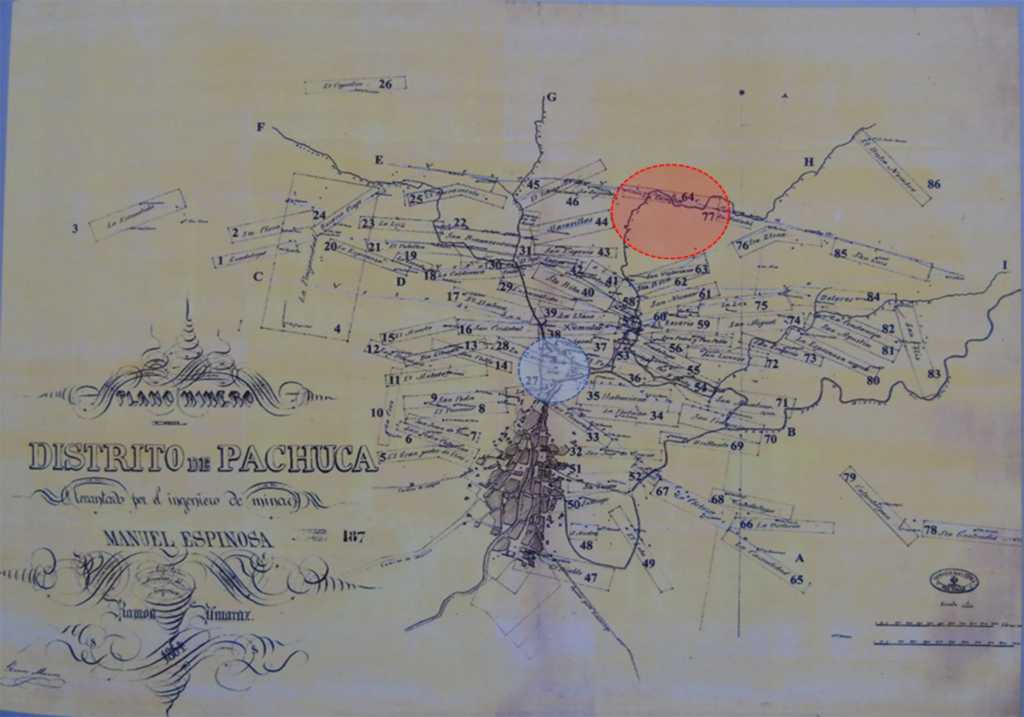

El siglo XIX también es una etapa relevante en cuanto a la infraestructura vial para el traslado de insumos, como la provisión de madera para diferentes procesos, la red ferroviaria, de tranvía y teleférico para lograr transportar el mineral y al personal que laboraba en las diferentes minas, que pueden observarse en la figura 6, en un plano realizado en el año 1864, y que eran alrededor de 86, así como las conexiones con las haciendas de beneficio en los municipios aledaños de Real del Monte y Omitlán, que también eran parte del Distrito Minero Real del Monte y Pachuca (Saavedra-Silva & Sánchez-Salazar, 2007).

Con el nuevo siglo se da la última etapa del vapor, pues la evolución tecnológica utiliza la electricidad, el consumo de combustibles fósiles y las estructuras metálicas usadas tanto en sus edificaciones como en las “horcas” para los elevadores, mismas que se volvieron un símbolo de la minería del siglo XX en los conjuntos industriales que llegaron para dominar el paisaje, y que aún continúan en el actual. Camelia, Paraíso, La ex-hacienda de Purísima Concepción, Mina San Juan y la Hacienda de Loreto, son sitios que dan por resultado el paisaje industrial en esta zona de Pachuca.

La presencia de las minas trajo consigo la llegada de personas de diferentes regiones para trabajar en ellas; esto desembocó en que se fueran construyendo viviendas irregulares, con los materiales del lugar, en la topografía agreste de los alrededores, generando así los asentamientos que hoy son conocidos como barrios fundacionales, llamados también barrios altos, por su ubicación, entre los cuales se encuentra el de Camelia. El caserío se caracteriza por la sencillez constructiva que refleja el nivel socioeconómico que se podía alcanzar como trabajador minero, aunque cabe decir que, con el paso del tiempo, algunas casas han tenido una evolución que ha sido notoria por el empleo del concreto, material utilizado en el siglo XX como símbolo de progreso, que fue modificando la forma de reparar y construir nuevas casas. Este singular conjunto de instalaciones industriales y viviendas, se fusionó con los cerros como su marco natural, conformando así el paisaje minero.

Este conjunto de paisaje natural, industrial y social da por resultado un territorio que debe ser considerado un Paisaje Cultural, (Maderuelo, 2010, p. 23), dado que a lo largo de su trayectoria han ocurrido eventos primigenios que en su momento ejercieron gran influencia debido al beneficio que fue producido por ellos, que aún cuentan con fragmentos de esa infraestructura (y que ahora deben ser preservados para que las nuevas generaciones puedan conocerlos y apreciarlos).

Decadencia socioeconómica en la minería

Pachuca, a nivel nacional e internacional, figuró sin duda como una ciudad minera relevante. No obstante, durante los casi cinco siglos de explotación, ha enfrentado varias crisis. De entre las más recientes y difíciles, están las problemáticas del fluctuante valor que tuvo la plata durante los años 40’s y 50’s del siglo XX, que dieron lugar al abandono de las instalaciones mineras antiguas (Ruiz, et. al. 2012, p.140-148). Para la década de los 80ˈs de ese mismo siglo se dio otra crisis representativa, donde debido a la deuda externa, México acepta las medidas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), lo que genera la privatización de empresas públicas, además de seguir la estrategia de firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (TLCAN). La globalización implicó la pérdida de control del Estado, incidiendo en la reducción de las plantillas laborales. Posteriormente, la Ley Minera de 1992 modifica la participación en la actividad extractiva, y el Estado cede el control de las reservas mineras. La Ley de inversión extranjera de 1993 permite la participación del capital extranjero hasta en un 100%, aumentando las exploraciones mineras de compañías explotadoras norteamericanas y canadienses. Finalmente, acontece el descenso de los precios y la reducción de los mercados a nivel internacional (Coll-Hurtado & Sánchez- Salazar, 2002). De lo anterior resulta la actual situación de una explotación muy incipiente en comparación con la que llegó a ser. Además, cabe mencionar las amenazas por siniestros que enfrentan los sitios debido a la disminución de personal laboral, imponderables que deterioran de manera importante los inmuebles, como el caso de un incendio ocurrido el 27 de mayo del 2015 en la Mina de San Juan, el cual dañó parte del edificio y derivó en un riesgo a las casas colindantes a sus instalaciones, donde 30 familias fueron evacuadas como medida preventiva, mismas que regresaron a su hogar al ser apagado el incendio. El siniestro comenzó en el área de tolvas de almacenamiento de mineral de la Mina, que tenía una estructura de madera, la cual databa del siglo xviii (Mota-López & Cantera, 2015). Por sucesos como éste, la sociedad se queda con una idea colectiva equivocada en la que se puede pensar que la industria minera está en decadencia o en difícil recuperación. Sin embargo, las instalaciones en la Hacienda Loreto, desde 2010 han sido modernizadas, y la mina continúa laborando con normalidad, como puede apreciarse en la Figura 4.

Iniciativas de Política pública para revalorar los paisajes mineros

Dada la actividad minera, y para frenar la tala inmoderada de árboles, se decretó que el territorio denominado El Chico quedara protegido como “Reserva Forestal Nacional”, hecho registrado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de septiembre de 1922. Esta gestión continuó en defensa del Patrimonio natural y, el 6 de julio de 1982, fue decretado como “Parque Nacional El Chico” y se publicó en el Diario Oficial de la Federación con su Programa de Manejo (Palacios-Prieto, 2018, p. 280). Otro acierto en este campo es el reciente nombramiento que obtuvo la región por parte de la UNESCO, el 6 de mayo del 2017, como Geoparque[2] en la Comarca Minera en Hidalgo, que abarca nueve municipios del estado, nombramiento que destaca principalmente la riqueza y diversidad natural de la región (Trejo, 2017).

Cabe subrayar que el Comité Internacional para la conservación de la propiedad industrial, El TICCIH (2006), que tiene miembros tanto del Consejo Europeo como en México, específicamente en la ciudad de Pachuca, tienen su sede en el Museo de Minería, en la calle Javier Mina 110, en el centro de la ciudad, siendo Presidenta Honoraria la Lic. Belem Oviedo Gámez (2010), quien también funge como Directora del Archivo Histórico de la Compañía Real del Monte y Pachuca, y que tiene como objetivos principales los siguientes puntos derivados de la arqueología industrial que da fundamento para concebir el Patrimonio Industrial:

Promover y realizar toda clase de actividades que propicien el estudio, rescate, conservación, restauración, inventario y catalogación, protección y difusión del patrimonio industrial mexicano, entendiéndose por dicho patrimonio todos los vestigios materiales, muebles e inmuebles, incluyendo la infraestructura, el paisaje, los archivos gráficos y documentales producto de la actividad industrial. Así como las manifestaciones inmateriales, humanas, como son las tradiciones, costumbres, relaciones culturales y laborales que se dieron en torno a ella. Fomentar el intercambio de información científica, técnica, práctica y organizativa entre profesores, estudiantes, empleados y obreros industriales, propietarios de empresas, organizaciones civiles e instituciones culturales y gubernamentales e investigadores, responsables de la conservación, restauración y reutilización de este patrimonio (TICCIH, 2006).

La siguiente iniciativa destacada fue presentada, el pasado 6 de noviembre de 2017, por la alcaldesa del Municipio de Pachuca de Soto, la Lic. Yolanda Tellería Beltrán, junto con el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), quienes realizaron la presentación de un proyecto denominado “Ruta Arqueológica Minera” (RAM), Distrito Pachuca. (Capital Digital, 2017). En entrevista con los responsables del proyecto, se obtuvó que la titular de la actual administración (2017-2020) está interesada en que se investiguen los antecedentes históricos de la región con relación a su pasado minero. Así mismo, en ubicar los sitios y su grado de conservación, sitios que pudieran ser parte de una ruta en la cual se logre apreciar todos los sitios asentados principalmente en la zona norte de Pachuca, y poder planear un recorrido. Esta ruta se concentra principalmente entre los cerros de San Cristóbal y la Magdalena, donde destacan los vestigios de minas y haciendas, como son: Xótol, Camelia, Paraíso y la ex-hacienda de San Buenaventura, cuyos imponentes muros de contención y acueducto se han fusionado con el paisaje natural. En la Mina de Camelia, (figura 7) se tiene contemplado habilitar un Centro de Desarrollo Comunitario que pueda contar con áreas ajardinadas, ludoteca, mirador y museo de sitio. Aunque el proyecto está en proceso de diseño y de gestión para lograr los recursos necesarios, cabe destacar que el periodo de gobierno municipal es de tres años (2017-2020), y es necesario que la población y la academia se involucren para apoyar y dar continuidad a las gestiones para lograr concretar este proyecto en un futuro cercano.

Aplicación de los instrumentos de investigación

- Encuesta virtual a población abierta, lo que permitió conocer el panorama general de percepción de Pachuca en cuanto a sus aspectos identitarios, en especial en lo que respecta a la valoración de su paisaje minero.

- Encuesta basada en historias de vida, aplicada a vecinos de Camelia para tener un acercamiento a uno de los barrios fundacionales de la zona de estudio.

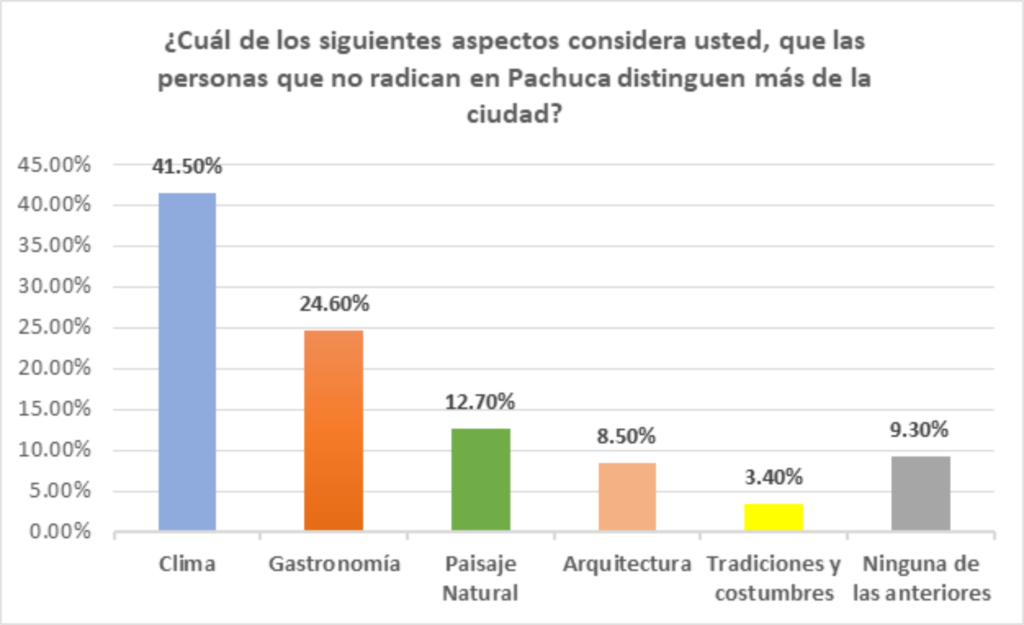

Encuesta virtual abierta acerca de Pachuca y sus aspectos culturales representativos

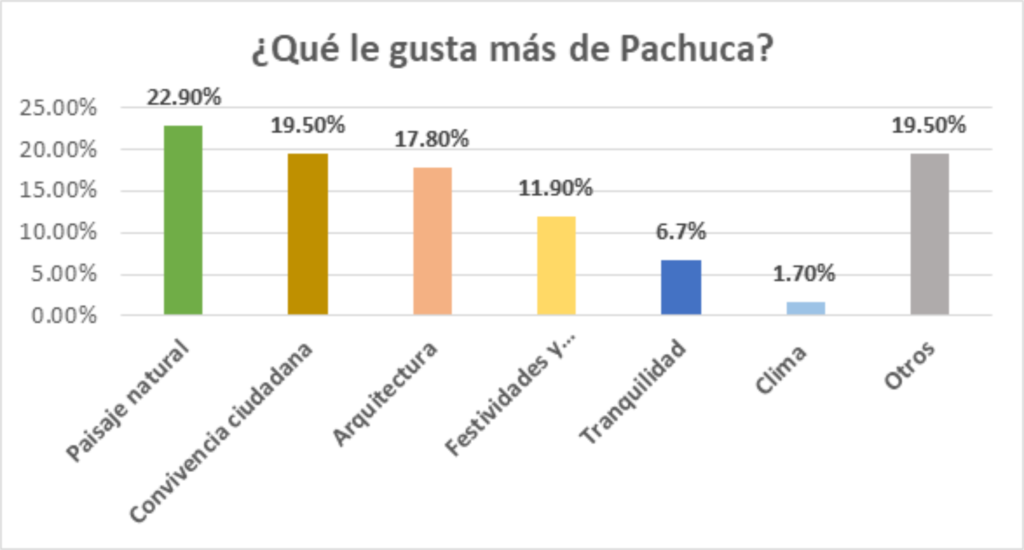

Estuvo abierta de septiembre a octubre de 2017. Accedieron 118 personas a la plataforma. El 52 % de los encuestados no fue originario de Pachuca, aunque el 80% radica en la ciudad. En la identidad colectiva con el lugar donde se vive, es un factor fundamental el reconocimiento del mismo, no sólo del grupo social que lo habita, sino también como es visto por otros (Mercado & Hernández-Oliva, 2010, p. 247; Olivé, 1999, p. 186). Por lo anterior, la relevancia de los datos de las siguientes respuestas dejaron ver la relativa preferencia que tuvo el contexto natural de Pachuca, tanto externamente como entre los habitantes de la ciudad. A la pregunta: ¿Cuál de los siguientes aspectos considera usted, que las personas que no radican en Pachuca distinguen más de la ciudad?,la mayoría eligió el clima como el aspecto más distintivo. El paisaje natural y la arquitectura ocuparon las posiciones 3ª y 4ª, respectivamente (Figura 8). Con respecto a la pregunta personal: ¿Qué le gusta más de Pachuca?, ésta reflejó, igualmente, que existe un reconocimiento hacia el paisaje natural, con el porcentaje más alto, aunque no significativamente, del 22.9% (Figura 9).

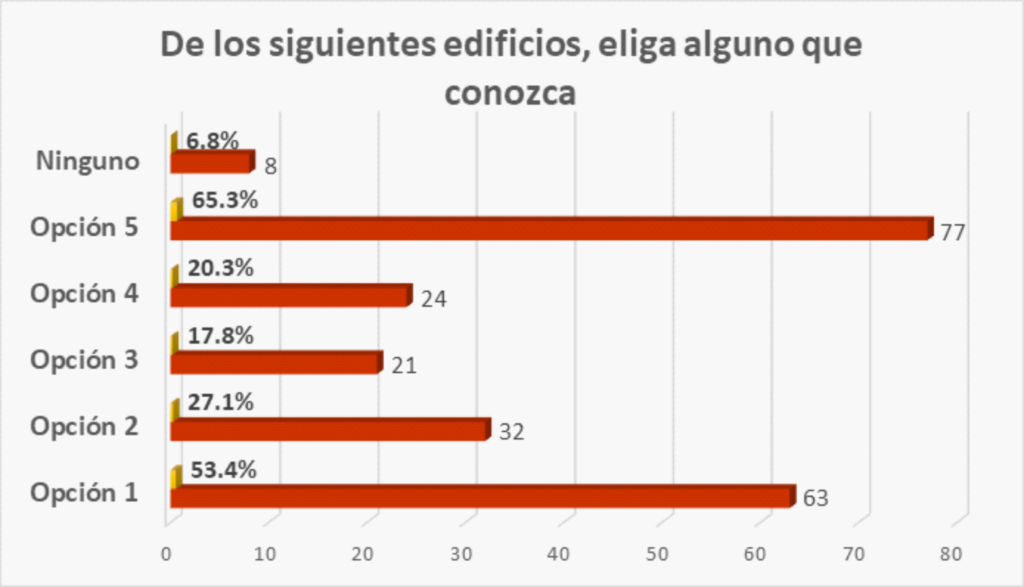

Estas respuestas dan la pauta para considerar al medio natural como un rasgo fuerte de la identidad de Pachuca, la cual no está asentada sobre ningún aspecto en particular. Al estar ligeramente mejor estimado que otros aspectos, el paisaje natural puede fortalecer el sentido de pertenencia de los habitantes al territorio que habitan, más aún cuando seguido de ello está bien vista la convivencia ciudadana existente. El paisaje toda vez que sea reconocido como propio, como espacio público, pero dentro del territorio de la ciudad, es digno de aprecio y por lo tanto de protección de los ajenos (Tamayo & Winder, 2005, p. 127). En el paisaje del norte de Pachuca, la presencia del Patrimonio Industrial minero es parte de su peculiaridad. Por lo anterior, se indagó sobre la identificación de estos sitios y para ello se dieron a elegir cinco opciones (Tabla 1).

Tabla 1. Sitios del Patrimonio Industrial de Pachuca como opciones de reconocimiento en la encuesta.

|

|

|

|

|---|---|

|

|

La opción 5 fue el sitio más reconocido, con un 65.3%. La imagen correspondiente contiene la Mina de San Juan (con la horca como elemento distintivo de la minería), parte de la Hacienda de Loreto, la vista de uno de los barrios fundacionales de Pachuca y, en el último plano, del cerro de San Cristóbal. Los originarios de Pachuca reconocieron el lugar en un 73%, y los no originarios en un 30%. El contexto urbano es una noción que se destaca en el resultado de esta pregunta. El concepto apoya la importancia del entorno de los sitios emblemáticos, que incluye el urbanismo y la ecología, que deben contar con objetivos comunes en el ámbito de la intervención (González, 2013, p. 245). Es por ello que, como lo define Bandarín, el Paisaje Urbano Histórico se debe intervenir con una visión “territorial” más amplia del patrimonio (Bandarín & Oers, 2012, p. 122). El espacio, en este caso construido, no puede separarse de su entorno, es la extensión de un individuo producto de experiencias y emociones vividas (Tamayo & Wilder, 2005, p. 30). De ahí la relevancia de la siguiente pregunta: ¿cuál ha sido la razón por la que ha visitado alguno de los sitios del Patrimonio Industrial? La mayoría, con un 33.9%, respondió haber ido por casualidad. El resultado deja ver que es necesario impulsar la relación de actividades cotidianas con el sitio, hacerlo un espacio donde se reside, que pueda ser apropiado de manera subjetiva, como representación, apego afectivo o símbolo (Tamayo & Wilder, 2005, p. 32). Para entender mejor lo anterior -la realidad de apego de la zona con la gente más cercana-, se dio el siguiente paso hacia una aproximación al Barrio de Camelia, lo que se describe a continuación.

Encuesta basada en historias de vida aplicada a vecinos del Barrio de Camelia

El instrumento que se aplicó a los habitantes del Barrio Fundacional de Camelia para obtener la información que se presenta fue trabajado con la estrategia de investigación cualitativa basada en la historia de vida de siete personas (Mallimaci, 2006, p.175), mismas que han sido seleccionadas para ser entrevistadas bajo el criterio de antigüedad de habitar la zona, no sólo por ellos mismos sino por las generaciones de los antepasados que trabajaron en las minas que se encuentran en la zona de estudio. Para dar certeza de esta información se recurrió a la representante del Barrio de Camelia ante la junta de la Comarca Minera, la Sra. Jovita Lazcano Hernández, y al representante de la comunidad ante el Municipio de Pachuca, el Sr. Edmundo Lazcano, quienes también contestaron el cuestionario. Se aplicó un instrumento de 30 preguntas, que abarcan aspectos sociales como: nombre, edad, lugar de nacimiento, sexo, grado de escolaridad; información de sus generaciones y actividades productivas, así como testimonios que permiten conocer su identidad con el lugar y su arraigo.

Tabla 2. Listado de personas que contestaron el segundo instrumento aplicado en el Barrio Fundacional de Camelia, Pachuca, Hidalgo, 30 enero 2019.

La aplicación de la encuesta fue realizada en el marco de una actividad de apoyo comunitario tripartito donde la academia, el gobierno y la sociedad de la comunidad beneficiada participamos para el bienestar de los habitantes de esta zona de la ciudad de Pachuca. La jornada incluyó: limpieza, sembrado de 30 especies de pino, y rehabilitación de accesos en los alrededores de la mina El Paraíso. El grupo de participantes quedo registrado en la figura 12.

Resultados de la Encuesta a vecinos del Barrio de Camelia

Como resultado de este instrumento, se obtuvo que los habitantes del Barrio fundacional de Camelia tienen gran aprecio por su barrio, al que insistieron en que no sea llamado “La Camelia”, que les suena peyorativo, sino “Barrio Fundacional de Camelia”, que implica su presencia a través del tiempo en la ciudad de Pachuca; a la que se refieren como su centro de abastecimiento y que consideran su ciudad, aunque saben que del otro lado no los ven. Su único punto de visual hacia Pachuca es la espalda del Cristo Rey, en el cerro de la Apolonia.

También refirieron como lo mejor de vivir en su barrio: la tranquilidad, un lugar sin malicia, donde todos se conocen y en la medida de sus posibilidades se ayudan, sus eventos sociales se acotan a las fiestas patronales dedicadas a Cristo Rey, el carnaval y el Vía Crucis viviente en Semana Santa.

A la pregunta de actividad laboral, contestaron que sin la principal fuente de trabajo minero, los obreros tuvieron que diversificar sus habilidades; actualmente trabajan en oficios tales como la albañilería, la carpintería, la música y los servicios domésticos, sin que el recurso que obtienen pueda permitirles detonar en otras actividades que puedan levantar su nivel socioeconómico; es importante mencionar que las instalaciones mineras aún son consideradas privadas, los inmuebles se encuentran ahí, pero no son propiedad de los colonos, tal es el caso de la mina Paraíso. Sin embargo, comenta la Sra. Jovita Lazcano Hernández que como resultado de las gestiones hechas a lo largo del tiempo, ha logrado que las instalaciones de la mina Camelia sean abiertas a la comunidad y se está impulsando el proyecto con la presidencia municipal, para rescatar este espacio para actividades de apoyo a la misma. Arribas (2010, pp. 296-297) en su texto, comparte la importancia de los sentimientos de arraigo de trabajadores de minas y cómo estas vivencias transmitidas generan también la satisfacción de haber realizado algo valioso, hecho que también es posible escuchar de los testimonios de los moradores del barrio de Camelia que transmiten la experiencia vivida, el trabajo duro, la poca paga, pero pueden llegar a ser la pieza clave del proyecto de revaloración de su territorio. Un camino es a través de manifestaciones de arte en la arquitectura que ha quedado como testimonio, orientado hacia un objetivo cultural (Arribas, 2010, p. 289).

La información que se obtuvo permite comprender la visión del paisaje de los habitantes del Barrio de Camelia, visión que habla de identidad y arraigo al territorio, donde los vecinos disfrutan las noches llenas de estrellas (ya que la luz de la capital no compite con ellas), de una tranquilidad inmaculada (dado que en ese lado de la ciudad en verdad no ocurre nada que distraiga la paz de las montañas), de un cariño por la tierra que los vio nacer, así como un sentimiento de olvido, pues la otra Pachuca no los ve, pero ellos siguen ahí, tan pachuqueños como los habitantes del otro lado de la sierra.

Actualmente, con la propuesta de proyectos como la “Ruta Arqueológica Minera”, ellos vislumbran la posibilidad de comunicar sus historias de vida, anécdotas, valores y tradiciones para su preservación y revaloración como parte importante del Patrimonio Industrial en la Comarca Minera.

Análisis de las respuestas de los dos instrumentos aplicados

El resultado del primer instrumento aplicado en Google Drive nos refleja que la población reconoce elementos naturales, como son el clima de la ciudad y su paisaje natural; sociales, como la convivencia ciudadana, las festividades y las tradiciones; la arquitectura, y de manera especial las instalaciones de la Mina San Juan con el emblemático elemento de la Horca, símbolo de la minería en la región. Se vislumbra un interés por conocer un poco más de la herencia minera si se le asocia con eventos culturales.

Para los moradores que resolvieron el segundo instrumento, historias de vida, al exponer sus testimonios todos ellos se refirieron a la antigüedad del barrio como un valor fundacional, mismo que es posible apreciar al observar la mina que lleva el mismo nombre, y que data de 1901 según la Figura 1; este valor, según Riegl (1999, p. 55), es percibido por todas las conciencias aunque no cuenten con una experiencia científica, pues se tiene una percepción sensorial que es posible experimentar al estar frente a los vestigios de la Mina de Camelia.

Dada la historia ya mostrada, la identidad minera en la zona urbana se ha ido diluyendo entre los habitantes de los barrios del centro y sur. Las nuevas generaciones tienen referencia del pasado minero básicamente por los relatos de padres o abuelos sobre sus experiencias, cuando formaron parte de la planta laboral minera. El aprecio por el lugar se ha demeritado entre los más jóvenes, que son también un sector mayoritariamente desatendido en cuanto a ofertas laborales, recreativas y culturales. (Ramírez & Fernández, 2013).

Cabe señalar que la región en sí es capaz de seducir, y permite que quien la observe la pueda aceptar como un valor dominante, o como dijera el exégeta de los valores, Aloïs Riegl (González-Varas 2008, p. 39), como valor de masas, como fue el caso de los estudiantes de CONEA que por primera vez estuvieron ahí y ayudaron en la faena comunitaria, convencidos de que la academia debe apoyar el proceso de gestión para la conservación de este sitio.

Conclusiones

Se han expuesto los atributos del paisaje minero que es posible valorar en la ciudad de Pachuca. Específicamente en el Barrio Fundacional de Camelia los moradores tienen el interés manifiesto de valorar los vestigios mineros, así como las instalaciones de la minas Paraíso, San Juan, Hacienda Loreto y hacienda Purísima Concepción; que forman una Unidad de Paisaje Industrial Minero. También tienen oportunidad de valorar su trayectoria a través de la historia, con la finalidad de divulgar, mediante la comunidad científica, su existencia.

Cabe señalar que, si bien existen las iniciativas gubernamentales de la puesta en valor de la zona en general (que recibe un nombramiento de orden mundial), después de esta aproximación la atención a la comunidad se hace apremiante. Bandarín refiere que, en el mundo, la responsabilidad de acción sobre el pasado ha transitado del ámbito nacional al local, potenciando que las ciudades y regiones elaboren sus propias estrategias de desarrollo, situación a la que hay que hacer frente, pues significa un traspaso de responsabilidades que requiere recursos. Dentro de los 4 pilares existentes en el Centro Internacional para el Estudio de la Preservación y Restauración del Patrimonio Cultural (ICCROM), se encuentran los procesos participativos para involucrar a la población, como un complemento para corresponder a la complejidad del proceso. (Bandarin, 2014, pp. 169-170). En este trabajo fue relevante identificar a una parte de esos actores, que se indican como de gran utilidad en esta tarea. (Bandarin, 2014, p. 222). Aunque primero, a nivel general fue posible visualizar el posicionamiento del paisaje en la identidad de Pachuca, mismo que constituye un valor en gestación y luego a nivel local, donde los habitantes del Barrio Fundacional de Camelia han manifestado arraigo por su territorio, y la necesidad de mejorarlo.

Se pretende coadyudar, a través de una relación multidisciplinaria, incluyente y participativa, a la sociedad, a la academia, a los organismos internacionales de apoyo al Patrimonio Industrial TICCIH (2006), y al Gobierno Municipal y Estatal, a gestionar más y mejores apoyos para poder conservar los valores históricos y de antigüedad detectados en esta unidad de paisaje minero que, según Riegl (1999, p. 55), constituye el logro final de la ciencia para todos, para hacerlo aprovechable para los sentimientos, lo que paulatinamente ha transcurrido, en el entendimiento, como evidencia del Patrimonio Industrial que existe en Pachuca, ciudad primigenia de la Comarca Minera.

Las actividades realizadas ya han permitido el acercamiento con el Barrio Fundacional de Camelia, dado que se encuentra en mayor grado de deterioro, iniciando un proceso de comprensión de las problemáticas que enfrenta su población. En etapas posteriores se continuará la investigación en los siguientes barrios fundacionales para el reconocimiento de los paisajes culturales existentes, pues todos ellos deben ser recuperados en la memoria de propios y visitantes, por lo que es necesario continuar sumando esfuerzos, invitando a participar a investigadores, artistas, habitantes y a la sociedad en su conjunto. Arribas (2010, p. 297) advierte que los primeros impulsos son difíciles, pero contando con el entusiasmo detectado en moradores como los del Barrio Fundacional de Camelia, y la participación multidisciplinaria, se puede lograr que los paisajes culturales presentados sean disfrutados hoy, y conservados como Patrimonio Industrial Minero para las siguientes generaciones.

Agradecimientos

Agradezco a la Dra. Lucia María de Siqueira Cavalcanti Veras, profesora investigadora de la Universidad Federal de Pernambuco, Brasil, por su valioso apoyo en la revisión y comentarios al presente artículo.

Referencias

Acosta Esparza, D. (2013). Metodología de la investigación social I. México: Restauro Compás y Canto.

Aponte García, G. (2003). Paisaje e Identidad Cultural. Tabula Rasa, (1), pp. 153-164. Bogotá, Colombia.

Arribas, D. (2010). Paisajes alterados, la acción entrópica del arte, en Paisaje y Patrimonio (pp. 275-302). Madrid: Abada.

Bandarin, F. & Van Oers, R. (2014). El paisaje urbano histórico. La gestión del patrimonio en un siglo urbano. Madrid: Abada.

Bertaux, D (1997). Les récits de vie. París, Nathan Université. Citado en Vasilachis de Gialdino I. (2006). Estrategias de Investigación Cualitativa (pp. 175-212). Editorial Gedisa España.

Capital Digital. (7 de noviembre de 2017). Presentan la Ruta Arqueológica Minera de Pachuca. Disponible en línea en: https://www.capitalmexico.com.mx/estados/pachuca-yoli-telleria-ruta-arqueologica-minera-ram/.

Coll Hurtado, A. & Sánchez Salazar, M. T. (2002). La Minería en México: geografía, historia, economía y medio ambiente. México: UNAM.

De la Cruz, J. (2019). Flora y fauna de la Ruta Arqueológica Minera (RAM) en el Municipio de Pachuca de Soto Hidalgo. México: UAEH.

González-Varas, I. (2008). Conservación de Bienes Culturales. Teoría, historia, principios y normas. España: Ediciones Cátedra.

González Pozo, A. (2013). La relación entra las edificaciones del patrimonio cultural y su medio urbano, rural o natural. En Entorno y cultura. Reflexiones sobre arquitectura, urbanismo y patrimonio (pp. 245-250). México: Universidad Autónoma Metropolitana.

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2010). Metodología de la investigación. México: McGraw Hill.

Lorenzo Monterrubio, C.; Lorenzo Monterrubio, A. (2012). Zempoala, veinte días. Gobierno del Estado de Hidalgo (pp. 18-42).

Maderuelo, J. (2010). Paisaje y Patrimonio. Madrid: Abada Editores.

Mallimaci, F.; Giménez, B.V. (2006). Historia de Vida y Métodos Biográficos. En Estrategias de Investigación Cualitativa (p.175). Editorial Gedisa España.

Menes Ll. J. M. (2017). Tradiciones y Leyendas de Pachuca (285 p). México: Ed. Porrúa. UIH

Mercado, M., & Hernández Oliva, A. V. (mayo-agosto de 2010). El proceso de construcción de la identidad colectiva. Convergencia, (53), pp. 229-251.

Mota-López & Cantera, (2015) El Universal, México, Controlan incendio en mina en Pachuca Hidalgo, consultado en: https://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2015/05/27/controlan-incendio-en-mina-en-pachuca-hidalgo

Olivé, L. (1999). Multiculturalismo y pluralismo. México: Paidós.

Oviedo-Gámez, B; Iwadare-Iijima, M; Hernández-Badillo, MA. (coord.) (2010). Patrimonio Industrial Minero, Nuevas alternativas para una gran historia. TICCIH y Archivo Histórico y Museo de Minería, AC. México.

Palacios Prieto J.L. (2017). Geoparques de México. Situación actual y perspectivas. En M. M. Checa-Artasu y P. Sunyer Martín (coord.). El Paisaje: Reflexiones y Métodos de Análisis. México: UAM Iztapalapa

Ramírez Hernández, J. A., & Fernández Christlieb, F. (2013). Paisaje e identidad en El Arbolito, Pachuca, Hidalgo. Jóvenes y adultos en apego a un barrio ex minero. Investigaciones Geográficas, Boletín del Instituto de Geografía, pp. 71-85. México: UNAM.

Riegl, A. (1999). El culto moderno a los monumentos, Caracteres y origen. Gráficas Rógar España.

Rodríguez-Sánchez J. U. (2019). Un poco de la Historia de la Mina de Dificultad. Boletín Científico de Artes del IA Publicación semestral, (13), pp. 30-33. Consultado el 26/05/2019. Recuperado de https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/ia/issue/archiveMAGOTZI.

Ruíz de la Barrera R.; Yta, M.; Díaz Orozco, A.; Lorenzo-Monterrubio, A.; Vergara-Vergara, J.; Menes-Llaguno J. M. (2012). Pachuca, Plata, Viento y Voluntad, Vetas de su Historia, Tomo I, Vetas del pasado. México: Grupo Milenio.

Saavedra Silva, E. E., & Sánchez Salazar, M. T. (2007). Minería y espacio en el distrito minero Pachuca-Real del Monte en el siglo XIX. Investigaciones Geográficas, Boletín del Instituto de Geografía, pp. 82-101. UNAM.

Simmel, G. (2013) Filosofía del paisaje. En A. Veríssimo S. (coord.). Filosofía del Paisaje una Antología (pp. 42-58). Portugal.

Sociedad de Arquitectos Paisajistas. (2018). Carta del Paisaje de las Américas, IFLA AMERICAS.

Tamayo, S., & Wildner, K. (2005). Espacios e identidades. En S. Tamayo, & K. Wildner, Identidades Urbanas (pp. 11-36). Ciudad de México: Universidad Autónoma Metropolitana.

TICCIH. (2006). El Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial (TICCIH). Objetivos. Recuperado de http://www.ticcihmexico.org/.

Trejo, L. E. (6 de mayo de 2017). Aprueba UNESCO Geoparque Mundial de la Comarca Minera en Hidalgo. El Independiente. Recuperado de https://www.elindependientedehidalgo.com.mx/aprueba-unesco-geoparque-mundial-la-comarca-minera-en-hidalgo/

Viornery, M. Mario. (2006). Pachuca-Real del Monte, Esperanza de Inmigrantes (p. 355). Pachuca, México: Lito Impresos Bernal.

NOTAS

[1] Signada el 28 de septiembre del 2018, por la Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México, A. C. durante el evento IFLA AMERICAS 2018, en el Seminario de Cultura CDMX y reconocida también por UNESCO y Convenio Europeo del Paisaje.

[2] “El martes 17 de noviembre de 2015, la UNESCO ratificó los estatutos del nuevo Programa Internacional de Geociencias y Geoparques, aprobando legalmente la nueva etiqueta “Geoparque Global de la UNESCO”. Esta decisión fue tomada por los Estados miembros en la Conferencia General de la UNESCO, el órgano rector de la organización, que se celebró en París del 3 al 18 de noviembre. Contó con el respaldo de los 120 Geoparques Globales existentes, lo que expresa el reconocimiento gubernamental de la importancia de la gestión holística de los sitios y paisajes geológicos sobresalientes”. Disponible en: http://www.unesco.org/new/es/media-services/single-view/news/unesco_gives_global_geoparks_a_new_label-1/