DOI:

Definition of heritage areas. Rethinking residential protection in Mar del Plata

Blanca Esther Paredes-Guerreroa, Raúl Enrique Rivero-Cantob

aUniversidad Autónoma de Yucatán, Facultad de Arquitectura: E-mail, ORCID.

bUniversidad Autónoma de Yucatán, Facultad de Arquitectura: E-mail, ORCID.

Recibido: 21 de diciembre del 2024 | Aceptado: 29 de marzo del 2025 | Publicado: 31 de marzo del 2025

Resumen

Ante el debate actual sobre el patrimonio histórico, cultural y natural, es importante plantearse si los conceptos del marco teórico sobre conservación del patrimonio son comprendidos por la sociedad actual, especialmente para los pueblos originarios que día a día tienen que subsistir entre los procesos urbanizadores y globalizadores que les rodean. Al respecto, este artículo tiene como objetivo analizar cómo entienden los habitantes de cuatro pueblos históricos los conceptos de “monumento histórico”, “sitio histórico”, “patrimonio cultural”, “patrimonio natural” y “patrimonio inmaterial” a partir de su propia cosmovisión y de la problemática actual de sus asentamientos. El método utilizado tiene un enfoque cualitativo y parte de una serie de entrevistas estructuradas a profundidad realizadas con habitantes de cuatro pueblos originarios del municipio de Mérida, Yucatán, así como trabajo con grupos focales en esas localidades. De esos pueblos, dos están bajo los embates de una conurbación voraz y de la especulación inmobiliaria. Los otros dos están aislados de la modernidad en medio de la selva baja. Los resultados del trabajo de campo arrojan que para unos su patrimonio cultural es entendido como su último referente identitario ante los complejos inmobiliarios que asfixian sus pueblos, y para los otros es visto como la única oportunidad de llevar turismo y progreso a sus comunidades.

Palabras clave: Patrimonio cultural, patrimonio cultural inmaterial, patrimonio natural.

Abstract: In the current debate on historical, cultural and natural heritage, it is important to consider whether the concepts of the theoretical framework for heritage conservation are understood by today’s society, especially for indigenous peoples who have to survive day after day among the urbanizing and globalizing processes that surround them. In this sense, this article aims to analyze how the inhabitants of four historic towns understand the concepts of “historical monument”, “historical site”, “cultural heritage”, “natural heritage” and “intangible heritage” based on their own worldview and the current problems of their settlements. The method used has a qualitative approach and is based on a series of in-depth structured interviews conducted with inhabitants of six indigenous towns in the municipality of Mérida, Yucatán, as well as work with focus groups in these localities. Of these towns, two are under the onslaught of a voracious conurbation and real estate speculation. The other two are isolated from modernity in the middle of the low jungle. The results of the fieldwork show that while for some their cultural heritage is understood as their last identity reference in the face of the real estate complexes that suffocate their towns, for others it is seen as the only opportunity to bring tourism and progress to their communities.

Keywords: Cultural heritage, intangible cultural heritage, natural heritage.

1. Introducción

Han pasado 60 años desde la firma de la Carta Internacional sobre la Conservación y la Restauración de Monumentos y Sitios (1964), coloquialmente conocida como Carta de Venecia, que popularizó el uso de los términos “monumentos” y “sitios”. Si bien, ambos conceptos ya habían sido ampliamente utilizados, fue tras la firma de la Carta de Venecia que diversas legislaciones nacionales se homologaron a ella creando leyes que definieron o redefinieron sus conceptos.

En 1972, el texto de la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural puntualizó sobre qué se podía considerar patrimonio cultural (artículo 1) y patrimonio natural (artículo 2). También delineó lo que podría ser considerado monumento, conjunto (equiparado en México a sitio) y lugar (equiparado en México a zona). Cuatro décadas más tarde, se consolidó la idea de patrimonio inmaterial. Sin embargo, como se explica en el aparatado sobre el debate actual, todos estos conceptos fueron acuñados por académicos, políticos y legisladores sin que necesariamente hicieran eco del sentir de los habitantes de las ciudades y pueblos históricos, verdaderos herederos y poseedores del patrimonio cultural y natural.

En ese sentido, la pregunta que guía la investigación fue: ¿qué entienden en los pueblos históricos cuando se les habla de monumentos, sitios y patrimonio? Esta se complementa preguntando: A partir de su propia cosmovisión y de la problemática actual de sus asentamientos, ¿cómo reciben el discurso en torno al patrimonio generalmente proveniente de las instituciones?

Se parte de la hipótesis de que los conceptos teóricos y/o legales no corresponden con la idea que tienen los habitantes de los pueblos y que la propia noción sobre el patrimonio cultural varía según la proximidad que tienen los pueblos históricos con las dinámicas urbanas de la metrópoli cercana. El objetivo fue realizar el análisis a partir de cómo entienden los conceptos los habitantes de cuatro pueblos históricos de Mérida. Esto es relevante en primer lugar por justicia social ya que permite darle voz a sectores que normalmente pasan desapercibidos y cuyo pensamiento puede ser subestimado. También tiene relevancia académica porque abona a la discusión sobre cómo se construyen los conceptos y cómo estos pueden ir evolucionando a lo largo del tiempo para irse aproximando a la realidad del contexto social.

1.1. Antecedentes

Antes de la Carta de Venecia, en Hispanoamérica ya se habían dado ejemplos notables de interés por los sitios y monumentos, incluso desde el siglo XIX. Cottom (2008) ofrece numerosos ejemplos de cómo en México durante el Porfiriato, los hallazgos de bienes precolombinos y lo que se hizo con ellos, ayudó a avivar el debate sobre “los tesoros” y “las preciosidades” del pasado.

El centro de la discusión era la propiedad de los monumentos puesto que los propietarios argumentaban que corrían el riesgo de despojo de sus tierras si en estas hubiere bienes arqueológicos relevantes. El 28 de noviembre de 1896 se discutió sobre qué es un monumento arqueológico. La propuesta de Alfredo Chavero enlistaba qué podía incluirse en tal categoría: “los palacios, templos, pirámides, las ruinas de ciudades, las casas grandes, las habitaciones trogloditas, las fortificaciones, las rocas esculpidas o con inscripciones […] sean interesantes para el estudio de la civilización e historia de los antiguos pobladores de México” (Cottom, 2008, p. 170). Esto quedó como el artículo segundo de la Ley Federal sobre Monumentos Arqueológicos de 1897.

Fue durante la presidencia de Abelardo L. Rodríguez (1932-1934) que se aprobó la Ley sobre Protección y Conservación de Monumentos Arqueológicos e Históricos, Poblaciones Típicas y Lugares de Belleza Natural, la cual fue publicada en el Diario Oficial el 19 de enero de 1934. Esto agrega nuevos conceptos como los monumentos históricos (que en realidad eran los monumentos coloniales), los pueblos típicos (hoy entendidos como pueblos históricos) y el patrimonio natural.

En esas épocas, la conservación de los monumentos históricos también era vista como una inversión económica. Tómese por muestra la creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia en 1939. Esta iniciativa “ratificó igualmente la posibilidad del aprovechamiento turístico de los monumentos arqueológicos e históricos como una estrategia económica, inserto en un programa de gobierno que buscaba lograr la reivindicación y el desarrollo de las clases campesinas e indígenas” (Mercado, 2016, p. 1033).

El reto estaba en mantener la fisonomía de tales “poblaciones típicas” a la par de generar el aprovechamiento turístico. “Al tratar de incorporar al progreso a poblaciones y ciudades a la vez se intentaba mantener sus rasgos urbanos y arquitectónicos, así como sus formas de vida ancestrales” (Mercado, 2021, p. 379). Tal vez no se comprendía cabalmente sus valores arquitectónicos y artísticos, pero sí se entendía que ellos eran un factor importante para atraer turistas.

Mientras tanto, en el hemisferio sur ya se hablaba de monumentos en las categorías artísticos, arqueológicos e históricos. El 8 de marzo de 1927, el presidente Hernando Siles publicó en Bolivia la Ley del Monumento Nacional. De manera genérica, esa ley (Siles, 1927, art. 3°) incluye como monumentos nacionales de carácter artístico, histórico o arqueológico a:

“Las piezas arqueológicas, documentos, condecoraciones, muebles, pinturas esculturales y demás objetos de interés artístico e histórico, que pudieran existir en poder de congregaciones religiosas, corporaciones o personas particulares, quienes estarán obligadas a presentarlas y exhibirlas ante la comisión o sus agentes en el lugar en que se encuentren, conservando la posesión de los objetos, debiendo en caso de venta o enajenación dar aviso a dicha comisión”.

Como puede observarse, esto aplica mucho más a los bienes muebles que a los immuebles, o lo construido, pero es notable que se incluya la producción artística del periodo colonial. Nótese también que no es muy precisa la diferencia entre lo artístico y lo histórico. En Argentina, por su parte, se daba todo lo opuesto a Bolivia, su vecino país. Mientras que en Bolivia se procuraba evitar que los monumentos salieran de su territorio, en Argentina “predominó el intercambio de objetos arqueológicos y etnográficos como parte de una política de alianzas y redes, donde fue esencial que en foros internacionales se discutieran los avances en las investigaciones llevadas a cabo por las propias instituciones” (López Jáuregui, 2020, p. 212).

En la segunda mitad del siglo XX, la transformación urbano arquitectónica impulsada por el Movimiento Moderno Internacional puso en situación de especial vulnerabilidad al patrimonio cultural edificado por lo que hubo que diseñar nuevos instrumentos legales para su conservación ya no sólo como bienes individuales sino como conjuntos. En Colombia, la Ley 163 de 1959 considera como parte del patrimonio histórico y artístico nacional a los monumentos entiendo como ellos a todos los elementos que forman parte de la traza urbana de catorce ciudades históricas: “calles, plazas, plazoletas, murallas, inmuebles, incluidos casas y construcciones históricas, en los ejidos, inmuebles, etc., incluidos en el perímetro que tenían estas poblaciones durante los siglos XVI, XVII y XVIII” (Lleras, 1959, art. 4°).

Por su parte, en Estados Unidos se promulgó la Ley Nacional de Preservación Histórica (National Historic Preservation Act) el 15 de octubre de 1966. Entre sus aportes estuvo la creación del Registro Nacional de Lugares Históricos (NRHP) y la Lista de Hitos Históricos Nacionales (HNL). También se veía el lugar histórico no sólo como un inmueble aislado sino como un conjunto. No es casualidad pues para ese momento ya estaba en vigor y en boga la Carta de Venecia (1964, art. 1) que a la letra define al monumento histórico como:

“la creación arquitectónica aislada, así como el conjunto urbano o rural que da testimonio de una civilización particular, de una evolución significativa, o de un acontecimiento histórico. Se refiere no sólo a las grandes creaciones sino también a las obras modestas que han adquirido con el tiempo una significación cultural”.

Esto resultaba algo ambiguo pues incluía como monumento tanto a la creación arquitectónica aislada como al conjunto urbano o rural. Lo anterior fue resuelto ocho años después cuando la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural aclaró que monumentos son: “obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia” (UNESCO, 1972, art. 1). Dicho de una manera sencilla, monumento es un bien aislado o individual.

Por otra parte, cuando varios monumentos se encuentran juntos y agrupados ya se habla de un conjunto o sitio, los cuales para dicha Convención son: “grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia” (UNESCO, 1972, art. 1). Los lugares o zonas serían el resultado de la reunión o adición de varios conjuntos o sitios.

A su vez, dicha Convención agrupó dentro del patrimonio natural a los monumentos naturales, formación fisiológicas o geográficas, lugares naturales o zonas naturales “que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza natural” (UNESCO, 1972, art. 2). Aunque la consideración de las zonas naturales tenía una intención positiva, su creación favoreció al desplazamiento o marginación de los pueblos originarios que habitaban en ellas trayendo consigo la vejación de derechos humanos y conflictos comunitarios. De ahí que “los conflictos sociales derivados de dichas políticas fomentaron cambios en los esquemas de conservación a nivel mundial, principalmente durante las décadas de los setentas y ochentas” (Torrescano Valle et al., 2018, p. 62).

La legislación mexicana fue una de las primeras en caminar en el mismo sentido que la Convención puesto que apenas unos meses antes se había promulgado la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos (1972). Ahí se distingue con precisión cuando se habla de monumentos o de zonas y se caracteriza cada uno de sus tipos. Define como monumentos arqueológicos a aquellos que sean “producto de culturas anteriores al establecimiento de la hispánica en el territorio nacional” (DOF, 1972, art. 28), como monumentos históricos a “los inmuebles construidos en los siglos XVI al XIX” (DOF, 1972, art. 36) y como monumentos artísticos a “los bienes muebles e inmuebles que revistan valor estético relevante” (DOF, 1972, art. 33).

La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (2003) incluyó oficialmente el concepto del patrimonio inmaterial, también llamado intangible, que incluye a “los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural” (UNESCO, 2003, art. 2). Cabe señalar que la idea de que este patrimonio sea transmitido voluntariamente de generación en generación es clave para poder conceptualizarlo.

Ya en el siglo XXI, otros países hispanoamericanos han reformado su legislación en la materia para incluir conceptos como el patrimonio inmaterial. Perú considera como parte del Patrimonio Inmaterial de la Nación a “las creaciones de una comunidad cultural fundadas en las tradiciones, expresadas por individuos de manera unitaria o grupal, y que reconocidamente responden a las expectativas de la comunidad, como expresión de la identidad cultural y social” (Pease, 2004, art. 1). En 2008, en Colombia se agregó a la Ley 397 de 1997 el patrimonio inmaterial al definirlo como “las manifestaciones, prácticas, usos, representaciones, expresiones, conocimientos, técnicas y espacios culturales, que las comunidades y los grupos reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural” (Uribe, 2008, art. 8). Ese mismo año ICOMOS reconoció a través de la Carta de Québec que “los derechos tradicionales, las responsabilidades y los intereses de los propietarios y comunidades asociadas deberán ser tomados en cuenta y respetados en el proceso de la elaboración de los programas de interpretación y presentación de los sitios del patrimonio cultural” (ICOMOS, 2008, p. 5).

1.2. El debate actual

Aunque pareciera que ya se ha zanjado la discusión en torno a los conceptos vinculados con el patrimonio cultural y natural, no son pocas las voces que claman por una revisión que permita incluir el sentir de los poseedores y herederos de tal patrimonio, así como otras interpretaciones del mismo. De acuerdo con Huo y Serraño (2022), la propia Lista de Patrimonio Mundial ha ido mudando sus intereses en ese sentido. “Si en origen los elementos sobresalientes eran arqueológicos, monumentos religiosos y civiles o conjuntos monumentales culturales, hoy día han cambiado hacia concepciones naturales o paisajísticas (como Parques Nacionales y Reservas Naturales), a lugares, sitios y patrimonio inmaterial” (Huo & Serraño, 2022, p. 174).

Ciertamente, el patrimonio cultural material cobra otro significado cuando se suman a él el patrimonio natural y/o biocultural y el patrimonio cultural inmaterial. Pasa de ser la suma de monumentos a un elemento constituyente de la cultura de una sociedad viva en medio de un ecosistema. “Reconocimiento y conservación del patrimonio biocultural, en particular, de los conocimientos y prácticas relacionadas con el uso y conservación de los recursos naturales, pueden aportar una mayor resiliencia a las comunidades biológicas y humanas ante las perturbaciones presentes y futuras” (Villanueva, Aguilar & Santos, 2024, p. 193).

Esta situación es palpable con claridad en el área mesoamericana donde lo natural e inmaterial se entretejen. “Mantener estos aspectos culturales permite la conservación de los recursos naturales asociados a ellos, ya que los modos de vida de cada comunidad están íntimamente relacionados con la milpa, la convivencia comunitaria y la religiosidad” (Morales, Villegas & De los Santos, 2022, p. 11).

Aunque suele ser a la inversa, también hay casos donde el exceso de cuidado del patrimonio natural actúa en detrimento del patrimonio cultural edificado como ocurre en la Reserva de la Biósfera Maya donde “es claro el predominio del aspecto natural. Lo concerniente a la cultura es insertado dentro del esquema metodológico, sin mayor protagonismo y coherencia” (Quintana & Siller, 2020, p. 170). Ahí el vasto patrimonio arqueológico ha pasado a un segundo plano en comparación con el cuidado de la selva.

Para alcanzar un equilibrio, resulta importante salirse de la discusiones meramente académicas o legislativas y aproximarse al parecer de los habitantes. Ámbitos relevantes como la arquitectura vernácula no ha encontrado lugar en la legislación como presenta Sánchez (2020a, p. 87):

“Los saberes para amarrar la casa y los tablados mayas son los que le dan la historicidad de milenios a un patrimonio que no encontró protección en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, al no ser considerada patrimonio arqueológico, ni histórico y mucho menos artístico por ser denominada arquitectura de pobres”

“Los especialistas en cuestiones patrimoniales suelen mantener una visión desde la conservación monumental, fundamentada en teorías cuyos supuestos se explicitan en documentos de aceptación internacional” (Velasco-Ávalos, 2024, p. 93). Lo anterior puede verse las dos cartas más recientes del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS). La primera es la Carta Internacional de ICOMOS sobre el Turismo Cultural Patrimonial (2022): Reforzar la protección del patrimonio cultural y la resiliencia de las comunidades mediante una gestión responsable y sostenible del turismo fue aprobada en Bangkok en 2022 en ella “el turismo cultural patrimonial hace referencia a todas las actividades turísticas en los lugares y destinos patrimoniales, incluyendo la diversidad e interdependencia de sus dimensiones material e inmaterial, cultural y natural, pasada y presente” (ICOMOS, 2022, p. 1). En esta Carta, “sus principios reiteran, como prioridad, la protección y uso ético del patrimonio cultural, la adecuada gestión del turismo, concienciar y sensibilizar al público, reforzar los derechos de las comunidades, y el incluir medidas de sostenibilidad climática y ecológica” (Hiriart, 2024, p. 36).

La segunda carta reciente es la Carta internacional y directrices de sitios con patrimonio cultural inmaterial recientemente aprobada y adoptada por el ICOMOS en Ouro Preto en noviembre de 2024. Tiene como primer principio a la custodia comunitaria: “Las comunidades son las custodias de su patrimonio y tienen derecho a controlar los conocimientos relacionados con el uso y el acceso a ese patrimonio, así como a sus representantes” (ICOMOS, 2024, p. 7).

En síntesis, puede entenderse que, en la actualidad, la discusión sobre los nuevos conceptos ya está permeando en los documentos doctrinales recientes sobre el patrimonio cultural. Un peligro latente es que se dé una sobreprotección de todos los elementos del paisaje cultural que lleve al hartazgo a los habitantes de los lugares históricos y que éstos se rebelen desdeñando o menospreciando a sus sitios y monumentos. También se corre el riesgo de una relativización de los conceptos donde todo sea válido y difuso, lo que llevaría a carecer de un marco común de análisis. De ahí la importancia de un constante caminar desde la teoría hacia la vida cotidiana y de regreso.

2. Método

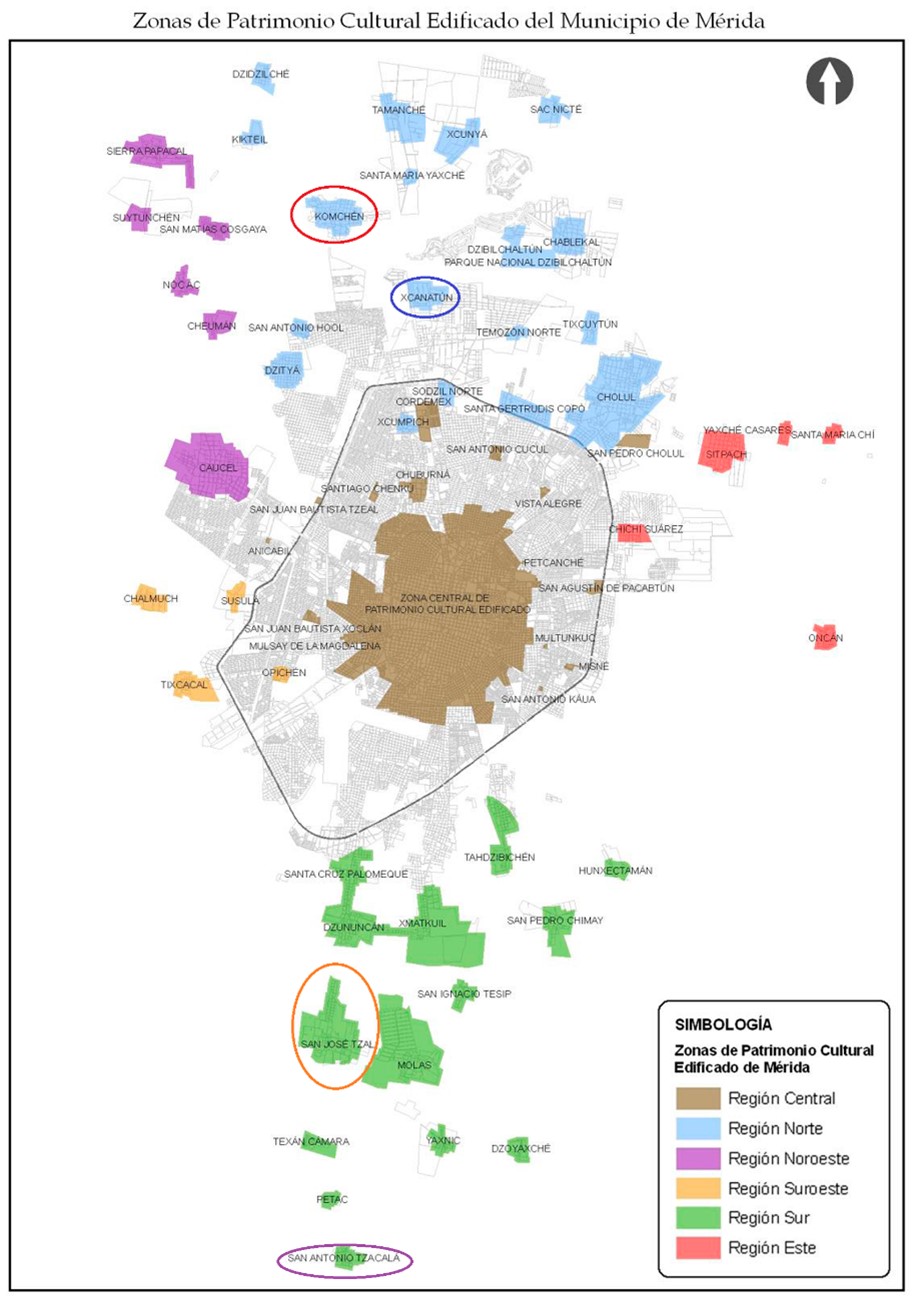

Para la realización de esta investigación se utilizó un enfoque empírico y cualitativo con énfasis etnográfico y parte de una serie de entrevistas estructuradas a profundidad realizadas con habitantes de cuatro pueblos originarios del municipio de Mérida, Yucatán, así como trabajo con grupos focales en esas localidades. Estos pueblos políticamente pertenecen al municipio de Mérida y territorialmente están siendo afectados por el crecimiento de la zona metropolitana de la ciudad homónima, capital política del estado de Yucatán y ciudad con mayor desarrollo económico en la región. ¿Por qué trabajar en Mérida? Porque estos pueblos pasan desapercibidos ante la gran urbe ya que carecen de un gobierno local propio que se enfoque en su puesta en valor (ver figura 1).

De los cuatro pueblos, se seleccionaron dos al norte de la ciudad, Xcanatún y Komchén (ver figura 2), y dos al sur, San Antonio Tzacalá y San José Tzal. Los contextos entre ambos pares, son muy diferentes. Si bien las formas urbanas y arquitectónicas pueden ser similares, la realidad social es contrastante.

Los pueblos del norte están justo a la vera de la autopista federal que comunica a la ciudad de Mérida con el puerto de Progreso, es decir, están entre la capital y la playa. Esto les da una enorme plusvalía y les concede cercanía con todos los servicios urbanos y con espacios de alto lujo. Es una zona con las vías saturadas y en la que se siguen vendiendo townhouses, departamentos y terrenos. También destaca por ser el hogar de numerosos inmigrantes que han llegado en los últimos cinco años.

Por el contrario, el sur de Mérida es la zona de mayor marginación y pobreza económica. En Mérida hablar del sur es sinónimo de carencia de servicios públicos urbanos, calles repletas de baches y vecindarios con poca seguridad. Por si fuera poco, la presencia de la invaluable Reserva Ecológica Cuxtal, hogar de ochocientas especies que contiene en su subsuelo el acuífero que provee de agua a la ciudad de Mérida, limita el surgimiento de nuevas construcciones y el avance urbano en la zona. Dicho de otra manera, en el sur del Mérida no hay ni habrá desarrollo urbano.

Para cada contexto, norte y sur, se eligió un pueblo de tipo colonial y un pueblo que ha heredado la estructura urbana de una hacienda henequenera. Si bien existen varias diferencias entre los dos tipos de pueblo, baste con mencionar una de tipo social, otra urbana y una demográfica.

En cuanto a lo social, hay que enfatizar que, en los pueblos de tipo colonial, sus habitantes siempre fueron ciudadanos “libres”, mientras que en las haciendas estaban bajo el tutelaje, en mayor o menor grado, de los hacendados. No se debe generalizar pues se ha visto que “en las haciendas henequeneras de la época, la vida no era ni todo horror, como dicen los detractores, ni toda gloria, como sostienen los reivindicadores de los hacendados” (Rivero, 2016, p. 124).

En cuanto a lo urbano, los pueblos de tipo colonial trataron de mantener la traza en damero emulando a las ciudades y villas novohispanas, mientras que las haciendas tuvieron otras maneras de organizarse. En ellas, “las viviendas de los luneros se agruparon de dos maneras: una, alineamiento en los bordes de lotes-manzanas […]. Otra, alineamiento en hilera, en terrenos lineales a lo largo de calles y caminos” (Paredes, 2017, p. 94).

Finalmente, en cuanto a lo demográfico, los de tipo colonial, suelen superar los dos mil habitantes, mientras que los heredados de las haciendas, usualmente tienen menos de dos mil pobladores, incluso algunos menos de un centenar. Para este estudio se eligió como pueblos de tipo colonial a Komchén y San José Tzal y como pueblo con origen en hacienda henequenera a Xcanatún y San Antonio Tzacalá.

El trabajo de campo se realizó durante 2024. Para las entrevistas se trató que estuvieran representados todos los rangos de edad pues se tuvo participación de pobladores de 8 a 73 años. En todos los casos que participaron menores lo hicieron con el consentimiento de sus padres quienes también habían participado del ejercicio. Se tomó como ejemplo la metodología usada para conocer la situación del patrimonio vernáculo donde “se identificaron actores que son reconocidos por la comunidad de estudio, y con la técnica de bola de nieve se fue encontrando a otros actores para entrevistar, hasta llegar a la saturación de la información” (Sánchez, 2020b, p. 75).[1]

En el caso de San Antonio Tzacalá, en el marco de las actividades comunitarias por el Hanal Pixán (Día de Muertos en Yucatán, se traduce del idioma maya como “comida de ánimas”), se realizó una reunión con gran parte de la población en la que se pudo escuchar a manera de foro público sus respuestas lo cual enriqueció el debate incluso dentro de la propia población.

Se retomó la metodología de Wojtarowski Leal (2020) en cuanto a tomar los datos generales de la persona entrevistada (edad, ocupación y tiempo de residencia en el pueblo), así como preguntarle sobre su percepción sobre el patrimonio. En el caso mencionado, “Se indagó con los habitantes sobre la importancia que atribuyen a su patrimonio natural y cultural, la postura sobre las energías renovables y la actitud hacia la transformación del territorio” (Wojtarowski Leal, 2020, p. 204).

3. Resultados

A las personas entrevistadas se les hizo únicamente dos preguntas. La primera fue: Para ti, ¿qué es: monumento histórico, sitio histórico, patrimonio cultural, patrimonio natural y patrimonio inmaterial? Ahí la idea era saber qué significan para ellos esos conceptos y en todos los casos se permitió que la respuesta fuera espontánea y que pudiera dirigirse hacia donde la persona entrevistada quisiera conducir su opinión ya que no se planeó cuantificar los resultados sino interpretar sus comentarios de manera cualitativa.

El concepto de monumento histórico sigue estando vinculado con el de la estatua conmemorativa. Fue común encontrar respuestas como la que ofreció la dueña de la tienda de San Antonio Tzacalá: “los monumentos se mandan a poner cuando muere una persona importante”.[2] Similar fue la opinión del comisario del pueblo: “Es una estructura que se pone para recordar o conmemorar un acontecimiento o a una persona”. Fue común encontrar expresiones que aludían a que los monumentos son instalados por el gobierno o que fueron puestos por “los antiguos para que no los olviden”.

Por su parte, sitio histórico es un concepto que resulto irrelevante para la mayoría de los entrevistados. Una inmensa mayoría piensa que un sitio histórico es un lugar que ha sido designado como tal por parte de las autoridades, pero que no tienen idea de cuáles son. Una menor parte dijo que es donde ocurren acontecimientos que deben ser recordados. La encargada del expendio de cerveza de Xcanatún ofreció una de las visiones más amplias de este concepto: “un sitio histórico es algo conocido por todo el mundo que sale en los libros” y considera que su pueblo sí puede serlo no sólo los edificios sino también la gente y sus tradiciones.

El concepto de patrimonio cultural – sin precisar si es material o inmaterial – casi siempre fue ubicado con lo inmaterial. Casi en todos los casos la definición ofrecida incluyó la palabra “herencia”, mientras que el segundo término más repetido fue “identidad o identificación”. Esto último se hizo mucho más evidente en los pueblos del norte. En Komchén fue visto como “lo que nos identifica de los nuevos vecinos” en alusión a los habitantes de los desarrollos habitacionales que han sido construidos en la última década alrededor del pueblo. Por otra parte, en los pueblos del sur, San José Tzal y San Antonio Tzacalá, las respuestas también incluían la mención a los potenciales turistas haciendo alusión a “lo que la gente puede venir a ver”.

También en este concepto hubo una diferencia entre los pueblos de tipo colonial con los de la hacienda. En los primeros se pensó con frecuencia que el patrimonio cultural “es aquello que rodea a la plaza del pueblo como la iglesia o la comisaría”,[3] mientras que, en los segundos, la noción de patrimonio cultural está vinculada con la desfibradora. Expresiones como “la hacienda Xcanatún ha sido una herramienta de trabajo que ha favorecido al pueblo” fueron frecuentes en los pueblos de hacienda. Contrario a lo que sugiere la versión oficial, tanto en San Antonio Tzacalá como en Xcanatún la gente guarda cariño y nostalgia por el periodo henequenero.

Algo similar pasó con el patrimonio natural donde le fue difícil a la gente dar una definición concreta. Quienes lo intentaron fueron algunos de los interlocutores recién egresados de la licenciatura cuya formación académica les ha permitido tener una mejor idea de la cuestión ambiental. Ejemplo de lo anterior es la respuesta de un contador público de 24 años que considera que patrimonio natural “se entiende como el conjunto de bienes y riquezas naturales que tienen un gran valor científico o medioambiental”.

Sin embargo, las generaciones de mayor edad, así como los más jóvenes ubicaron al patrimonio natural con dos grandes rubros: las hortalizas y el monte. Consideran a su producción agrícola de uso local como su mayor patrimonio natural y la entienden como el ejemplo claro de algo que desean conservar para las siguientes generaciones. En Xcanatún, la siembra de rábanos se ha convertido en algo fundamental y presente en el imaginario de sus habitantes (ver figura 3).

El segundo rubro más mencionado sobre el patrimonio natural es el monte, es decir, aquellos terrenos donde crece de manera silvestre la selva baja subcaducifolia y en donde el ecosistema puede desarrollarse libremente. Los pozos, animales y los cenotes, cuerpos de agua subterráneos, fueron mencionados por muy pocos participantes al caracterizar al patrimonio natural. Un sexto elemento, muy minoritario, pero digno de mención, es la vivienda vernácula, la cual fue entendida como algo natural por quienes la incluyeron en sus respuestas.

Tampoco el patrimonio inmaterial resulta muy claro. Aquí la respuesta predominante fue “no sé”. Quienes se animaron a ofrecer otra respuesta lo hicieron desde lo descriptivo empezando su respuesta por las palabras “es algo que se transmite como…”. Lo anterior puede ser completado por las tradiciones, la veneración a los santos, el idioma maya, la jarana, los juegos tradicionales y la gastronomía.

La segunda pregunta era: ¿Cuáles son los cinco lugares o elementos que consideras parte del patrimonio del pueblo? Dado que no se les ofreció opciones, las respuestas fueron muy diversas y sería complejo e impreciso presentarlas en gráficas. A pesar de eso, es importante señalar que dos terceras partes de las respuestas se refieren a bienes culturales materiales y lo restante se puede dividir entre bienes naturales y bienes culturales inmateriales (ver tabla 1). No hubo una sola respuesta que no incluyera al menos o un bien natural o un bien cultural inmaterial.

En cuanto al patrimonio edificado, hay que puntualizar que en tres de los cuatro pueblos el elemento que siempre estuvo presente fue el templo católico. En segundo lugar, apareció el espacio público central identificado indistintamente como la plaza, el parque, el campo (deportivo) o las canchas (ver figura 4). El tercer lugar lo ocupó la sede de la comisaría (ver figura 5) y los edificios anexos o vinculados a ella (teatro, biblioteca, etc.). En los dos pueblos de hacienda, el núcleo formado por la casa grande y la casa de máquinas solía aparecer en las respuestas. Otros elementos urbanos presentes en las respuestas fueron el cementerio y las ruinas de instalaciones henequeneras (destacando la casa anexa de Chemax en Xcanatún). Nótese que sólo hubo un caso por cada pueblo en el que se mencionó a las viviendas históricas como parte del patrimonio del pueblo.

Tabla 1. Principales elementos del patrimonio edificado de cada pueblo según la mirada de sus habitantes.

| Komchén | Xcanatún | San José Tzal | San Antonio Tzacalá |

| Iglesia | Iglesia | Iglesia | Hacienda |

| Plaza/parque | Plaza/parque | Plaza/parque | Comisaría |

| Escuela | Hacienda | Comisaría | Cementerio |

| Fuente | Anexa Chemax | Escuela | Iglesia |

Nota: elaboración propia.

Casi todas las personas entrevistadas respondieron al menos un elemento del patrimonio natural al enlistar los 5 más destacados de su pueblo. El primer lugar lo tuvieron las plantaciones agrícolas y todo aquello que tuviera que ver con los sembradíos familiares. Los árboles de porte monumental (pich, ceiba, laurel, cedro, etc.) estuvieron en segundo lugar y los cenotes quedaron en tercer lugar. Finalmente, los pozos comunitarios quedaron en cuarto lugar (ver figura 6).

El patrimonio inmaterial se hizo presente a través de celebraciones propias del calendario litúrgico católico. Destacaron las fiestas de los santos patronos y la de San Antonio de Padua, puesto que, aunque sólo es patrono de San Antonio Tzacalá, goza de especial estima en toda la Península de Yucatán, de manera especial en Xcanatún por haber sido el titular de la capilla del desaparecido pueblo vecino de Chemax. Mención especial para las celebraciones del Hanal Pixán y de Nuestra Señora de Guadalupe. La única festividad parcialmente profana que fue mencionada fue el carnaval (aunque está ligado con la cuaresma católica).

4. Discusión

Después de haber revisado las respuestas de las personas entrevistadas se puede observar que los conceptos oficiales y académicos no son del todo comprendidos o aceptados por los habitantes de los pueblos históricos, aunque en ocasiones tales habitantes pudieron decir algo cercano a las definiciones institucionales al percibirlas de manera intuitiva. Los vocablos “monumento” y “sitio” carecen de significado para los habitantes y se observa, con base en las entrevistas, que todavía se mantiene la noción romántica decimonónica de que un monumento es un elemento para rendir homenaje o recordar a algún personaje del pasado.

Es interesante notar la asociación que hay entre los habitantes del concepto de patrimonio cultural con el de herencia. Sirva recordar que en inglés el vocablo heritage se utiliza de manera indistinta para los dos términos. Sin embargo, esto es visto con diferentes enfoques según el contexto social. En los pueblos del sur esa herencia podría verse como las fortunas familiares cuyos herederos pueden hacer inversiones y negocios con ellas. Claro, aun no les reditúa ganancias, pero, según los datos recabados, los pobladores creen que en el turismo hay una oportunidad de crecimiento económico.

En los pueblos del sur se cumple que “el valor patrimonial tiene un valor intrínseco, que contribuye en la generación de recursos económicos para la ciudad y mejora de calidad de vida de los actores directamente o indirectamente vinculados al entorno del patrimonio” (Cervantes et al., 2023, p. 109). No es de extrañarse esa situación si se considera que dos de las principales ex haciendas de la zona, Santa Cruz Palomeque y San Antonio Petac, ahora son hoteles boutique que son fuente de empleo y motores de la economía de sus respectivos pueblos.

En cambio, en el norte esa herencia se ha convertido en algo que hay que cuidar ante los embates de una sociedad voraz que busca devorar todo a su paso. El norte de Mérida se ha convertido en un botín inmobiliario. Ya se había advertido de los peligros de la rururbanización en los pueblos históricos de Mérida: “ese conjunto de asentamientos había conservado, al menos durante el siglo pasado, una relativa cohesión sociocultural, arquitectónica y ambiental que se encuentran amenazadas” (Paredes & Pat, 2018, p. 201).

“La expansión sin control de decenas de desarrollos inmobiliarios, edificios, departamentos y viviendas de lujo en la periferia amenaza a varias comisarías, subcomisarías y poblaciones mayas del norte de la ciudad, como Copó, Chablekal, Temozón, Cholul, Caucel, entre otros” (Bote, 2023). Durante el trabajo de campo se pudo constatar cómo estos problemas se están acercando velozmente a Xcanatún y Komchén. Es prioritario que las autoridades pertinentes tomen cartas en el asunto para que no terminen como Santa Gertrudis Copó que “presenta una invasión de inmobiliarias que pretenden construir edificios en el pueblo maya, provocando falta de servicios básicos” (Pérez, 2024).

En cuando al patrimonio natural, fue una verdadera sorpresa que siendo pueblos que están a unos cuantos minutos de la ciudad capital, tengan como su principal herencia natural a su producción agrícola teniendo los rábanos en un lugar preponderante. Incluso hoy habría que repensar en Xcanatún y dejar de verlo como un ex asentamiento henequenero para verlo como un asentamiento rabanero. Es decir, dejar de ver lo que hubo y se perdió para centrar la mirada en lo que está ocurriendo en los pueblos históricos.

El patrimonio inmaterial es un término prácticamente desconocido para todos los interlocutores. Requiere difusión puesto que la gente no sabe lo que es, pero sí intuye qué abarca. Los elementos mencionados durante el trabajo corresponden con acierto a los rubros que incluye la Convención de 2003 en tal materia. Es representativo que el recuerdo de los juegos tradicionales haya aparecido entre lo valorado como patrimonio cultural. “Convertir los deportes tradicionales en patrimonio cultural es un paso a mantener y promover viva la cultura de una nación” (Guapi Guamán, 2021, p. 951). Si se parte de que “la gastronomía se constituye en una manifestación del patrimonio cultural inmaterial, al estar determinada por un conjunto de técnicas, saberes y conocimientos de origen ancestral asociados a su preparación” (Montes & Nieto, 2024, p. 188), es preocupante que no haya sido tan presente la idea de la gastronomía local como patrimonio inmaterial a pesar de contar con platillos típicos como las tortas de lechón negro en San José Tzal (ver figura 7).

A pesar de los procesos secularizadores de la sociedad contemporánea, la presencia de lo religioso, especialmente lo católico, tiene un lugar preponderante en los pueblos históricos (ver figura 8). No se puede dejar pasar que las principales fiestas consideradas dentro del patrimonio cultural tienen un origen religioso e incluso el bien más apreciado por la mayoría de los entrevistados es el templo católico. Eso es irónico en casos como el de Xcanatún puesto que el templo apenas tiene un par de décadas y sustituye a la capilla que quedó inhabilitada dentro de la parte de la hacienda que ahora es un hotel y desarrollo inmobiliario. Es decir, sin considerar la antigüedad del inmueble, es su uso lo que le da la importancia y la relevancia.

En ese mismo tenor es relevante el caso de la fuente de Komchén cuyos habitantes añoran por su rescate y restitución. El elemento en cuestión es un prefabricado de concreto de la segunda mitad del siglo XX que carece de cualquier cualidad para entrar en el rubro de monumentos artísticos. A pesar de eso es parte clave del patrimonio cultural del pueblo que la valora y la extraña.

Finalmente, el que un bien permanezca con el mismo uso por mucho tiempo genera cariño por parte de la población. En el caso de Xcanatún, se incluía la biblioteca “porque siempre ha estado en el mismo lugar”. Esta respuesta frecuente, hace que no sólo el uso que tiene un inmueble, sino el tiempo que tiene con el mismo uso es determinante para que una sociedad lo incluya dentro de su patrimonio cultural.

5. Conclusiones

Con base en los resultados obtenidos, se ha podido convalidar la hipótesis inicial ya que los conceptos teóricos y/o legales que se enseñan en el día a día en las universidades o que se utilizan en los procedimientos jurídico-administrativos no corresponden con la idea que tienen los habitantes de los pueblos históricos. ¿Qué se puede hacer al respecto? Una opción sería implementar una inmensa campaña para que todos pudieran conocer y aprender las definiciones oficiales y llamar a cada concepto por su nombre legal. Sin embargo, esa sería una imposición para los pobladores originarios.

Otra opción sería reformar la Ley Federal de 1972 e incluir en ella el sentir de nuestros pueblos indígenas, afromexicanos y de la diversidad de sectores. Esta sería una labor que llevaría a un laberinto sin salida dada la multiculturalidad de México. Si cada cultura ofrece sus conceptos, sería muy difícil tener un común denominador que pueda ser aplicable y útil para todos los casos.

Posiblemente un camino intermedio entre las dos opciones anteriores pudiera dar mejores resultados. Es importante escuchar a la población sobre lo que entienden sobre el patrimonio cultural e ir reformulando el marco teórico vinculado al tema, pero también lo es darle difusión a lo que ya se ha preparado. Clarificando y ordenando ideas se podría tener un mejor conocimiento sobre el patrimonio cultural y natural y conociéndolo podría ser más valorado y mejor cuidado.

También se pudo observar que la propia noción sobre el patrimonio cultural varía según la proximidad que tienen los pueblos históricos con las dinámicas urbanas de la metrópoli cercana, pero no tanto por su distancia geográfica sino por su posición dentro de las zonas socioeconómicas. El debate sobre el patrimonio cultural se activa ante la presión de procesos urbanos como la gentrificación, la metropolización y la especulación inmobiliaria. Es en tales circunstancias cuando la gente se plantea sobre qué se tiene que conservar y por qué. Incluso es cuando el factor identitario cobra relevancia.

Habiendo revisado lo que pasa con los pueblos históricos, sería conveniente continuar las investigaciones con un análisis similar aplicado dentro de las ciudades para contrastar con los resultados en ámbitos urbanos. Así seguiremos viendo al patrimonio cultural-natural desde la mirada de sus habitantes.

6. Referencias

Baltar, F., Gorjup, M. T. (2012). Muestreo mixto online: Una aplicaciòn en poblaciones ocultas. Intangible Capital, 8(1), 123-149. http://dx.doi.org/10.3926/ic.294

Bote, A. (2023, 14 de junio). Desarrollo inmobiliario: un nuevo colonialismo avasallador en comisarías de Mérida. Disidentemx. https://disidentemx.com/2023/06/14/desarrollo-inmobiliario-un-nuevo-colonialismo-avasallador-en-comisarias-de-merida/

Cervantes Veliz, O. F., Vila Zorogastua, G. F., & Sachún Azabache, C. M. (2023). Relación entre la gestión del patrimonio y el valor patrimonial edificado, para promover el desarrollo económico y social. Revista Investigación y Negocios, 16(28), 108-114. https://doi.org/10.38147/invneg.v16i28.235

Cottom, B. (2008). Nación, patrimonio cultural y legislación: los debates parlamentarios y la construcción del marco jurídico federal sobre monumentos en México, siglo XX. Cámara de Diputados / Miguel Ángel Porrúa.

Diario Oficial de la Federación (DOF). (1972). Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo de 1972. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/131_160218.pdf

Guapi Guamán, F. I. (2021). Los juegos y deportes tradicionales declarados como Patrimonio Cultural Inmaterial: alternativa legítima en el caso de los pueblos amazónicos del Ecuador. Rev Podium, 16(3), 947-958. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1996-24522021000300947

Hiriart Pardo, C. (2024). Patrimonio y turismo en el siglo XXI: reflexiones a partir de las Cartas Doctrinales de ICOMOS. Gremium, 11(22), 23-40. https://doi.org/10.56039/rgn22a04

Huo, S., & Serrano Cañadas, E. (2022). El paisaje en las rutas patrimoniales de la “Ruta de la Seda: El corredor Chang’an-Tianshan” (China) y el “Camino de Santiago” en Castilla y León (España). Revista de geografía Norte Grande, (82), 173-192. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-34022022000200173.

ICOMOS. (2008). Carta ICOMOS para Interpretación y Presentación de Sitios de Patrimonio Cultural preparado bajo los auspicios del Comité Científico Internacional del ICOM MOS sobre la Interpretación y Presentación de Sitios de Patrimonio Cultural. Ratificada por la 16ªAsamblea General del ICOMOS. https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Charters/interpretation_sp.pdf

ICOMOS. (2022). Carta Internacional de ICOMOS sobre el Turismo Cultural Patrimonial (2022): Reforzar la protección del patrimonio cultural y la resiliencia de las comunidades mediante una gestión responsable y sostenible del turismo. https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Secretariat/2023/CSI/eng-spa_ICHT_Charter.pdf

ICOMOS. (2024). Carta internacional y directrices de sitios con patrimonio cultural inmaterial. Manuscrito presentado para su presentación.

II Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos. (1964). Carta Internacional sobre la conservación y la restauración de monumentos y sitios (Carta de Venecia 1964). https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Charters/venice_sp.pdf.

Lleras, A. (1959). Ley 163 de 1959 Por la cual se dictan medidas sobre defensa y conservación del patrimonio histórico, artístico y monumentos públicos de la Nación. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=326.

López Jáuregui, L. (2020). El objeto antiguo y su negociación moderna. Una historia del patrimonio arqueológico latinoamericano en redes de competencia y colaboración internacional entre museos (1894-1914). Intervención, 11(22), 190-244. https://doi.org/10.30763/intervencion.237.v2n22.16.2020

Mercado. E. (2016). Patrimonio cultural y turismo en el México posrevolucionario. Pasos, 14 (4), 1027-1040. https://doi.org/10.25145/j.pasos.2016.14.066

Mercado. E. (2021). El turismo en la provincia mexicana. Notas de prensa 1886-1945. Pasos, 19 (2), 369-381. https://doi.org/10.25145/j.pasos.2021.19.024

Montes, J., & Nieto, A. (2024). Tradiciones gastronómicas de origen ancestral en el Altiplano Cundiboyacense, Colombia. Revista Chakiñan de Ciencias Sociales y Humanidades, (22), 186-197. https://doi.org/10.37135/chk.002.22.12

Morales Valenzuela, G., Villegas Ramírez, M. I., & De los Santos Ruiz, C. P. (2022). Cultura-naturaleza en la sierra de Tabasco: patrimonio biocultural de los ch’oles de Tacotalpa. LiminaR, 20(2), e935. https://doi.org/10.29043/liminar.v20i2.935

Paredes Guerrero, B. (2017). Haciendas de Yucatán. Historia de la Arquitectura Rural. Universidad Autónoma de Yucatán.

Paredes Guerrero, B., & Pat Canul, J. C. (2018). Conjuntos históricos rurales del área metropolitana de Mérida, Yucatán. Rururbanización entre siglos XX-XXI. Revista Jangwa Pana, 17(2), 200-216. https://doi.org/10.21676/16574923.2387

Pease García, H. (2004). Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con2_uibd.nsf/562A9CCF932F0F62052577E300711E65/$FILE/2Ley_28296.pdf

Pérez, A. (2024, 8 de septiembre). Inmobiliarias rompen la tranquilidad de un pueblo maya en Mérida; advierten por la escasez de agua y luz en la zona. Por Esto! https://www.poresto.net/yucatan/merida/2024/9/8/inmobiliarias-rompen-la-tranquilidad-de-un-pueblo-maya-en-merida-advierten-por-escasez-de-agua-y-luz-en-la-zona.html

Quintana Samayoa, O. A., & Siller Camacho, J. A. (2020). Condición actual en la Reserva de la Biósfera Maya, tradición y reelaboración para una visión integrada de patrimonio mixto. Estudios de Cultura Maya, LVI, 153-176. https://doi.org/10.19130/iifl.ecm.2020.56.2.0006

Rivero Canto, R. E. (2016). Los trabajadores de la hacienda Xcumpich, Yucatán, a comienzos del siglo XX. Luces, claroscuros y tinieblas en su vida diaria. Trashumante. Revista Americana de Historia Social, (7), 106-127. http://dx.doi.org/10.17533/udea.trahs.n7a06

Sánchez Suárez, A. (2020a). Paisaje cultural efímero. El patrimonio vernáculo maya en su relación con el territorio. Arquitecturas del sur, 38(57), 74-89. https://dx.doi.org/10.22320/07196466.2020.38.057.04

Sánchez Suárez, A. (2020b). Saberes del pak’lu’um. La tierra y la casa en el área maya. Gremium, 7(14), 69-88. https://doi.org/10.56039/rgn14a07

Siles, H. (1927). Ley de 8 de marzo de 1927. https://www.lexivox.org/norms/BO-L-19270308.xhtml.

Torrescano Valle, N., Prado Cedeño, Á., Mendoza Palma, N., Trueba Macías, S., Cedeño Meza, R., & Mendoza Espinar, A. (2018). Percepción comunitaria de las áreas protegidas, a más de 30 años de su creación en Ecuador. Trace (México, DF), (74), 60-91. https://doi.org/10.22134/trace.74.2018.166

UNESCO (2003). Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. https://ich.unesco.org/es/convenci%C3%B3n

UNESCO. (1972). Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural. https://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf.

Uribe Vélez, A. (2008). Ley 1185 de 2008 por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 –Ley General de Cultura– y se dictan otras disposiciones. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=29324#26

Velasco-Avalos, M. (2024). Patrimonio intercultural: nuevas modalidades de apropiación cultural. Gremium, 11(22), 93-104. https://doi.org/10.56039/rgn22a08

Villanueva Escarela, S. N., Aguilar Cordero, W. de J., & Chablé Santos, J. (2024). Cacería tradicional y valoración cultural de la fauna en la comunidad maya de Xul, Oxkutzcab, Yucatán. Estudios de cultura maya, 63, 191-220. https://doi.org/10.19130/iifl.ecm.63.2024/00171s0xw37

Wojtarowski Leal, A. (2020). Valoración del patrimonio biocultural en un área natural protegida, el caso de El Cuyo, Yucatán, México. Trace (México, DF), (78), 204-234. https://doi.org/10.22134/trace.78.2020.711

7. Notas

[1] Esta técnica de muestreo no probabilístico que “suele asociarse a investigaciones exploratorias, cualitativas y descriptivas, sobre todo en los estudios en los que los encuestados son pocos en número o se necesita un elevado nivel de confianza para desarrollarlas” (Baltar y Gorjup, 2012, p. 131).

[2] Como parte de la confidencialidad de la información ofrecida a las personas entrevistadas, no se cita su nombre propio sino únicamente datos para contextualizarles.

[3] Estos pueblos dependen políticamente del H. Ayuntamiento de Mérida por lo que carecen de palacio municipal. El máximo edificio de gobierno local en los pueblos es la sede de la comisaría municipal donde despachan los comisarios o las comisarias que han sido electos por sufragio popular para un periodo de tres años con posibilidad de reelegirse una vez.