Restoration Project of La Casa General León 51, from a plastic artistic approach

Luis Palacios Kaim

Realizó estudios de Filosofía y Sociología, en la Universidad Iberoamericana (1965-1969). Artista plastico desde el año 1985. Ha sido profesor de diversas materias en la Univesidad Iberoamericana, Universidad Anáhuac, Claustro de Sor Juana, La Esmeralda, Casa Refugio Citlatépectl, Universidad de Querétaro y Universidad Veracruzana. Temas de investigación: Arte conceptual y arte urbano. Correo electrónico: luispalacioskaim@gmail.com

Juan Carlos Mansur Garda

Realizó estudios de licenciatura, maestría y doctorado en Filosofía. Su campo de estudio es la Estética y la Filosofía práctica. Trabaja como profesor de tiempo completo en el Departamento Académico de Estudios Generales del ITAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (Nivel 1). Correo electrónico juancarlosmansur@gmail.com

Recibido: 03 de junio de 2016

Aceptado: 24 de octubre de 2016

Disponible en línea: 01 de enero de 2017

CC BY-NC-ND

Resumen

Este artículo presenta una opción de preservación del patrimonio tangible e intangible de la ciudad por medio de la preservación e intervención de la casa General León 51, ubicada en la Colonia San Miguel Chapultepec en la Ciudad de México, y busca mostrar una opción de hacer ciudad, frente al problema de la creciente densificación urbana actual que construye de manera indiscriminada edificios y condenan a la demolición a un sin número de casas que tienen un valor estético, así como a la transformación del entorno urbano y de las tradiciones de las antiguas colonias de la ciudad de México.

Palabras clave: General León 51, Colonia San Miguel Chapultepec, Preservación de casas habitación, Preservación del patrimonio intangible.

Abstract

This article wants to show an option of preservation of tangible and intangible heritage in cities through the preservation and intervention of the General León 51 House, located in Colonia San Miguel Chapultepec in Mexico City, and seeks to show an option to build and live in cities, against the increasing problem of the current urban densification that builds in an indiscriminate way buildings and condemn to the demolition a considerable number of houses (although they can have aesthetic value), as well as the transformation of the urban environment and the traditions of the old colonies Mexico City.

Keywords: General León 51, San Miguel Chapultepec, Preservation of hauses, Preservation of the intangible heritage.

1. El patrimonio como rehén de la vorágine urbana

La situación del urbanismo en la Ciudad de México es común a todas las grandes urbes del siglo XX y XXI, la densificación debido a la indiscriminada construcción de edificaciones genera una pérdida de la calidad estética y de vida de sus habitantes, así como una transformación en los modos de vida tradicionales. El interés por densificar cuando va de la mano del deseo de ganancia y lucro por la vivienda, transforma los hábitos y vida de los moradores y, con ello, la idea de hogar, el sentido de belleza y de habitar sufren una merma, pues la habitación, la casa, involucran una estética, no únicamente la estética de las fachadas y de los acabados y amueblados, se trata también de una estética de la vida misma. Existen distintas formas de habitar los espacios de acuerdo con la casa en que moran sus habitantes, o mejor dicho, de distintos tipos de casa de acuerdo con las distintas formas de vida que sus habitantes quiera vivir, lo preocupante no es pues, la forma de “estética” de habitar que uno decida tener y la casa que uno quiera construir, sino que al edificar se deje de lado el sentido del habitar en pro únicamente de los intereses económicos y pragmáticos de la vida, se tiende a hacer desaparecer la habitabilidad y la belleza de las ciudades.

La problemática a la que se enfrentan las ciudades del siglo XXI no es menor. Por un lado, existe el fenómeno de la creciente migración a las ciudades como lugares de trabajo que conlleva en aumento en la densificación y por otro, el abandono en muchas de las colonias más antiguas de la ciudad que experimentan una creciente baja en la densidad poblacional, generada por el deceso por vejez de los antiguos dueños de las casas y la migración y abandono de esos espacios por los hijos de los antiguos pobladores, que no ven como opción permanecer y vivir en esas casas. Ante esta doble situación, la demanda de vivienda y el abandono de los predios, se ha encontrado como una de las soluciones más rentables el conceder la intervención de empresas privadas que toman por iniciativa en la mayoría de los casos, el demoler las casas y construir edificios para que un mayor número de habitantes puedan densificar la zona, sin que el estado se preocupe necesariamente por generar un plan de desarrollo urbano acorde con dicha densificación, como pueden ser: regular el número de niveles de las edificaciones, propiciar una diversidad en el uso de suelo, resolver la demanda de parques y áreas verdes mediante la compra de lotes o casas abandonadas, proporcionar más y mejor sistema de transporte público para evitar el uso desmedido del automóvil, generar una mejor calidad de vida y seguridad en los espacios públicos que propicien más la vida en las calles y plazas, etcétera.

La decisión que han tomado las ciudades actuales de densificar mediante la construcción de edificios, como ocurre en las grandes ciudades ha llegado a tal punto de fascinación que las autoridades no se han detenido a tomar en cuenta en qué medida la calidad de vida se mejora con la generación de mayor vida en los edificios. Es conocida la tesis de Jan Gehl, quien habla en su libro La humanización del espacio urbano que la vida entre los edificios genera convivencia, principio fundamental del habitar (Gehl, 2009), afirmación que en buena medida es cierta, pero que no puede ser una verdad de receta si no se toma en cuenta la cultura e idiosincrasia de los habitantes. La vida en departamentos y edificios per se no constituye una garantía para una buena vida comunitaria, lo que la película Guten Tag Ramón, muestra de forma irónica sobre la forma como la sociedad alemana está desvinculada socialmente entre sí, a pesar de que habitan en edificios, cobra tintes preocupantes cuando se observan noticias, como la que no hace mucho tiempo apareció en el periódico Die Welt, que decía “Seniorin liegt eineinhalb Jahre tot im Bett” (Die Welt, 22.12.2015), (Mujer mayor yace muerta un año y medio en su cama), en su departamento, pues nadie en el edificio se había percatado de su muerte, lo cual deja abierta la discusión de si la vida en los edificios y departamentos es garantía de una mejor calidad de vida más comunitaria, y que la “densificación” mediante la proliferación de edificaciones en las ciudades es garantía del mundo feliz que todos estamos buscando, crítica que hacía el propio Bachelard quien se lamentaba de la vivienda Moderna “En París no hay casas. Los habitantes de la gran ciudad viven en cajas superpuestas” (Bachelard, 1965, pp. 61).

Ante una situación en la que se incrementa la vivienda vertical y también se expande la forma de vida Moderna que tiende a la vida atomizada, al abandono de tradiciones y la demolición de casas con valores patrimonial, parece necesario proponer también otro tipo de arquitectura y urbanismo que aunque coexista de forma armónica con algunos edificios, tenga la función de preservar el valor arquitectónico y tradicional de las comunidades y que permita reinterpretar el habitar por medio del uso de sus casas.

Después de todo, la morfología resultante de nuestra ciudad se debe, en gran parte, a acciones y decisiones fuera de la ley, tanto de ricos desarrolladores inmobiliarios como de miles de “paracaidistas” pobres, que apoyados por políticos de todas las denominaciones, se han ido apropiando del territorio citadino, devastando los recursos naturales y creando una trama urbana irregular y descontrolada, donde los servicios públicos, van del despilfarro a la escases elemental, pasando de los estándares internacionales más sofisticados a los más precarios del tercer mundo.

Dentro de toda esta situación variadísima, también están los usos y costumbres y los criterios de importancia estética, histórica o simbólica. Lo que para unos es bello, para otros es detestable. Lo que para unos representa un hecho histórico ejemplar, para otros, ese mismo hecho, debe desaparecer de la memoria colectiva. Lo que para unos, es un símbolo digno de respeto y veneración, para otros, es la prueba fehaciente de fanatismo e ignorancia.

¿Se pueden buscar puntos generales de acuerdo? ¿Existen posibilidades de consensos realmente democráticos? ¿Existe un patrimonio en estado puro y permanente? ¿Se debe replantear la idea misma de “patrimonio”, dada la complejidad imperante? ¿La mayoría decidirá lo mejor, tomando en cuenta su bajo nivel educativo? ¿En su caso, los ilustrados, los técnicos y los políticos darían las mejores soluciones o atenderán intereses particulares? ¿Existen áreas de libertad y creatividad dentro de una sociedad “totalmente administrada” y mediatizada como dijera Teodoro Adorno? ¿Un sistema de “acupuntura”, de acciones localizadas y precisas sería una estrategia adecuada? ¿Poseemos herramientas eficaces para defender los valores ciudadanos? ¿Cómo se construirían estas herramientas? ¿Será el caos parte fundamental de nuestro patrimonio y condición necesaria para lograr un orden siempre precario? ¿Estamos preparados intelectual y anímicamente para entender y actuar ante una realidad que nos rebasa? ¿Al ser nuestro patrimonio algo vivo, podemos aceptar también su transformación y obsolescencia?

2. Una breve reflexión sobre la restauración

Toda restauración o intervención no subsiste de forma aislada de su entorno, antes bien implica conocer el potencial del sitio que no es únicamente la espacialidad física, sino la vivencia que hacemos del espacio. En este sentido, el acto del restaurador, arquitecto o usuario que va a intervenir un espacio necesita antes de un momento para compenetrarse con el lugar, vivir la experiencia estética del entorno.

Un elemento esencial para el oficio de la restauración y la intervención de espacios es el aprender a leer el lugar y saber tener tiempo, pausas y sosiego para poder leer la obra a restaurar y su valor, pues en la medida en que uno va de forma más frecuente ante la obra y comprende su uso, sus espacios y el diseño, revive la pervivencia en el tiempo, se deja a las cosas hablar.

La tesis que se quiere defender en este artículo se centra en la esencia y sentido del hogar y el papel que juega la estética en él, el conflicto se halla en la “estetización” del hogar que despoja de la belleza profunda y de sentido de hogar a la Arquitectura, algo que el mismo Pallasmaa expresa al hablar del conflicto que se vive entre Arquitectura y Hogar, pues “En general, la sobrefuncionalización y la estetización del hogar lo han despojado [al hogar] de sus más profundas dimensiones bioculturales. El hogar ha perdido su esencia metafísica y se ha convertido en un producto funcionalizado y mercantilizado” (Pallasmaa, Habitar, 2016, p. 33), y la estética, lo mismo que el habitar y el hogar, debe pensarse y planearse en vistas de un ideal estético y de persona, no de las demandas del mercado, como asegura el propio Pallasmaa.

Como se expresó anteriormente, del patrimonio interesa lo común y cotidiano, lo que atañe al ciudadano que vive y usa su ciudad. Cuando se piensa en patrimonio hay que referirse a los domicilios comunes, a las calles, a su nomenclatura, a la iluminación pública, al agua, al aire, a la flora y fauna, a los espectaculares, a los jardines, al transporte público y privado, incluyendo el caminar, a las escuelas y universidades, a los estadios deportivos, a los templos, a los cementerios, a los comercios, a los restaurantes, a las cárceles, a los laboratorios, a los medios de comunicación, al lenguaje, a la comida, a la fiesta, a los rituales. A lo compartido por todos.

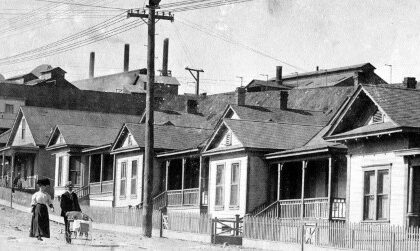

3. Proyecto General León 51: restaurando la poesis de un espacio

En la esquina que forman las calles de General Antonio León y General Juan Cano, en la colonia San Miguel Chapultepec, de la ciudad de México, se levanta una casa, construida durante los años 1934-35, por el ingeniero civil Fernando del Río, quien siempre estuvo atento a las atinadas sugerencias arquitectónicas del propietario, el Sr. Manuel Rivera Cuellar, artista plástico, involucrado en las tendencias vanguardistas de aquella época. Como se puede apreciar en todas las fotografías que me proporcionó su hijo, el Sr, Francisco Rivera Salas, don Manuel aparece siempre elegantemente vestido, revisando los avances de obra; a veces a pie, a veces en bicicleta. Siempre presente (Ver figura 1).

Lo que se puede apreciar cuando uno observa las fotos de este artista, es que al capturar con su cámara la historia de su casa, también registró la historia de su vida y con él de la vida familiar mexicana de mediados del siglo XX, y que quedan en la documentación gráfica que ayudó a recuperar el sentido y vocación que se debería dar al lugar. Quedó plasmada la familia en diferentes edades y situaciones. Quedaron plasmados los cambios estructurales del inmueble: un tercer nivel, una reestructuración de la entrada principal, un aumento en el nivel del muro perimetral.

También el comedor, las escaleras que conducen a las habitaciones y el estudio, orientado de tal manera que era posible tener una vista del Bosque de Chapultepec mientras trabajaba. Algo más, las nuevas edificaciones cercanas que surgían poco a poco y los pequeños árboles que ahora, ya maduros, dan su sombra a la acera. De todas ellas, llaman la atención de manera especial, las que registran acuciosamente, con fecha y hora, los frecuentes accidentes viales, sucedidos en la esquina de León y Cano. Aún, hoy en día, sobrevive un grueso tubo de acero, plantado por el Sr. Rivera, como única defensa ante estos feroces embates motorizados. Las fotografías, fueron la huella histórica de la forma de vida de un México que se transformó en Ciudad y Arquitectura.

En este artículo se quiere presentar el uso que se dio a la casa de la colonia San Miguel Chapultepec ubicada en la calle general León 51, evitando una “restauración” de la misma, tan sólo manteniendo la casa en su estado actual, y mediante las actividades que ahí se realizan, se ha intentado preservar un patrimonio intangible y revitalizar la vida comunitaria de la zona y de manera indirecta, de la ciudad.

El espacio, motivo de estudio, es una casa, ubicada en la calle de General Antonio León 51, en la colonia San Miguel Chapultepec, delegación Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México. La casa data del año 1934-35. A partir del momento en que se compró a sus antiguos dueños y comenzó a ocuparse, resaltaron ciertas características como su status, historia y la relación con su presente urbano lo que fueron problematizando su existencia y su definición, lo cual obligó a pensar en el uso y vocación que debería tener dicha casa (ver figura 2).

Cuando se compró la casa de General León en el año 2009, hubo un primer proyecto que fue el restaurarla con el fin de habitarla o en su defecto rentarla. Otra opción más viable era derruirla y levantar un edificio de departamentos, dada la alta demanda en la zona. Sin embargo, tomando en cuenta que la casa había sido edificada desde un sentido artístico y por lo mismo encerraba un valor estético e histórico parecía más conveniente abordar la problemática dese la importancia de la creación y acción artística. Así, nace el proyecto General León 51, basados en una “acción artística” que consiste en la selección de un objeto, lugar o concepto, para desde ahí, actuar en términos de arte contemporáneo, de una manera creativa, propositiva y crítica (ver figura 3).

En este sentido, el acceso a esta casa, el hecho de visitarla regularmente, permitió descubrir o dejar aparecer marcas, huellas, colores, accidentes, luces, texturas, materiales y espacios que marcan una pauta estética y seducción por el espacio y el deseo de preservarlo. Algo que quedó documentado en la edición que se publicó de General León 51:

Ahí está la casa abandonada, la casa sin habitantes ni mobiliario, la casa en estado puro. Nadie va, nadie viene, nadie determina si esta habitación sirve para dormir o para alimentarse. Se le recorre como se recorre una caverna, lentamente; atisbando su altura, adivinando su profundidad, acariciando sus paredes. La casa se ha convertido en un continente sin nomenclatura, extensión ambigua entre dos mares […] (Palacios Luis. (2013). General León 51. México: CONACULTA) (Ver figura 4).

De aquí surgió el interés por experimentar y reflexionar sobre los posibles usos alternos de la casa a partir de algo concreto, ajeno a la presión que generan las pretensiones economicistas de la vida Moderna, “Subsistía algo fundamental que quería expresarse a través de ese mutismo, algo que el poder político, los intereses económicos y la costumbre habían decidido clausurar. Sólo faltaba el sosiego para que las cosas volvieran” (Palacios, 2013). Esta pausa y comprensión del sitio, permitió “ampliar” el sentido semiótico del espacio, comprender que había una polisemia que había que manifestar, pues se trataba de una Casa que además de ser un objeto ubicado en el ámbito catastral e inmobiliario, se inscribió en el mundo del arte, haciendo que su presencia se tornara crítica y creativa. Por esto se tomó la decisión de abrir la casa al público, pero no se trataba de abrir solamente un recinto que albergara obras de arte, se trataba de declarar a la casa como una obra de arte en sí misma. Siguiendo una tradición ya centenaria, se tomaron como puntos de referencia el “ready made” duchampiano y el “object trouvé” surrealista. Propuestas, ambas, beligerantes e innovadoras que pusieron en tela de juicio los postulados estéticos decimonónicos, tratando de responder a la realidad social y cultural que exigía la nueva era. Así, General León 51, adquiría rango estético por ser “común” y no “excepcional”, su valor residía entonces, en su “espacialidad anónima” y no, en su “espacialidad privilegiada”. Su significación, se trasladaba de la “belleza impoluta” a la “habitabilidad cotidiana”. Tampoco esperaría el “veredicto académico” teniendo ya, la “decisión del artista” y por último, sería una obra “encontrada” y no “realizada”, intentando asemejar a lo que el artista conceptual Hans Haacke, postula:

[…] hacer algo que reaccione ante el medio ambiente, ante las variaciones de luz y temperatura, ante las corrientes de aire y ante la fuerza de gravedad. Algo que pueda manipular el espectador, jugar con él y animarlo. Algo que esté inscrito en el tiempo. (Bird, 2004).

Esta postura de romper los “esteticismos” y las visiones “arquetípicas” e idealistas de la Arquitectura y obras de arte como piezas de museo, está en sintonía con las corrientes románticas, como las que planteaba a mediados del siglo XIX el caminante, filósofo, amante de la naturaleza y fabricante de lápices, Henry David Thoreau, en su famoso libro, Walden:

Una cosa es pintar un cuadro o esculpir una estatua y realizar así unos cuantos objetos hermosos: pero resulta mucho más glorioso esculpir y pintar la propia atmósfera y el medio a través del cual miramos, lo que nos está permitido hacer moralmente. Transformar la cualidad de los días: esa es la más elevada de las artes. (Morgan Robert. (2003).

Actitudes que se mantienen en la línea de discusión sobre el debate de lo moderno frente a lo no-moderno, que es la que defienden hoy día arquitectos como Pallasmaa, quien en su reciente libro Habitar, menciona:

Una de las razones por las que las casas y las ciudades contemporáneas son tan alienantes es porque no contienen secretos; su estructura y su contenido se perciben de un solo vistazo. Comparemos los secretos laberínticos de una antigua ciudad medieval o de una casa vieja, que estimulan la imaginación y la llenan de expectación y estímulos, con la vacuidad transparente del paisaje y de los bloques de apartamentos contemporáneos. (Pallasmaa, Habitar, 2016 p. 31).

Desde este punto de debate se centró el interés por darle un tratamiento diferente a General León 51, en que se permita penetrar más en la esencia del hogar, manteniendo los rituales, ritmos personales, rutinas, memoria, deseos y miedos, recuerdos, o ver el simple objeto o edificio como un producto comercializable y mercantil. General León ha recuperado un sentido de preservación, en que se ha buscado acentuar la idea del hogar desde la hospitalidad, que se ha traducido en un “abrir las puertas de la casa”, y permitir que propios y extraños se acerquen y se encuentren con los usos ya casi en desuso del conversar sin celular, de convivir en torno a una mesa, de contemplar y permanecer para pertenecer como comunidad, en el sentido de comunión que la Modernidad tiende a desterrar con el ideal estético que privilegia la individualidad y la atomización.

El resultado de esta propuesta de restauración sin restauración ha sido notable, la afluencia de visitantes que terminan siendo parte de una comunidad ha ido en aumento, pues ha permitido rehacer el sentido originario de la arquitectura y de vivir nuevamente los espacios a partir de retomar el sentido de la vida que convoca el hogar y la mirada a la persona.

El proyecto de preservación del patrimonio tangible e intangible que encierra la casa General León ha tenido alcances interesantes, al revitalizar una parte de la ciudad y del sentido del habitar en la zona, pues ahí se realizan periódicamente exposiciones, presentaciones de libros, cursos relacionados con arte y con urbanismo, con el sentido de preservar un patrimonio tangible, pero también el intangible, a saber, recuperar el sentido de la conversación, del permanecer en un lugar, de comprender los espacios por su valor estético.

4. Esbozando el futuro de un patrimonio

Dentro del debate interior que se plantea sobre el posible uso que pueda tener General León en un futuro, se han alcanzado a vislumbrar cinco posibles coordenadas de acción a partir de un tema genérico que es a lo que he llamado “La voluntad del tiempo”, y que tocan los aspectos medulares que se han expresado en líneas más arriba y que buscan revitalizar al hogar, la persona y con ellos, la belleza y la arquitectura. Los cinco temas tratan de dar una estética vital al proyecto en la perspectiva de una problemática contemporánea. En ellos, considero como posibles y juego:

1º “Lo improbable” de vender la casa- obra de arte, a un coleccionista chino que pague por ella lo que las obras de arte mejor cotizadas en el mercado internacional lo están haciendo. Trato a partir de un caso extremo, de poner en evidencia el “mercado del arte”, como representante fiel de los mercados especulativos del último capitalismo; sus consecuencias y alcances.

2º “Lo fortuito”, crear un jardín adventicio, (hortus natura), en el cual se deja su desarrollo a las condiciones medio ambientales ( no siembra, no riego, no fumigación, no fertilización, etc.), creando un “tercer espacio” entre lo agreste y lo cultivado. Propone una reflexión sobre los recursos sustentables y la intervención de lo “natural”.

3º Lo hospitalario”, abrir las puertas de la casa y provocar la conversación, la convivencia, el intercambio de ideas y de propuestas. Teniendo como principio el concepto de “intersubjetividad” o creación colectiva de sentido.

Si observamos las prácticas artísticas contemporáneas, mas que de “formas”, deberíamos hablar de “formaciones”, lo opuesto a un objeto cerrado sobre sí mismo por un estilo o una forma. El arte actual muestra que sólo hay forma en el encuentro, en la relación dinámica que mantiene una propuesta artística con otras formaciones, artísticas o no. (Bourriaud, 2006).

O en términos acuñados por Deleuze y Guattari, crear una obra de arte como “un bloque de afectos y percepciones”. (Bourriaud, 2006).

Yo diría, propiciar una “caja de resonancia” que provoque, armonice y conjunte sonidos dispersos, diversos y a veces, inaudibles.

4º “La deriva”: Extensión Norte. Por medio de recorridos, anexiones y ocupaciones, romper los límites catastrales de la casa para poner sobre la mesa los conceptos de espacio público y espacio privado, propiedad comunitaria y propiedad individual. Explorar las formas en que los espacios y tiempos ciudadanos, son realmente utilizados y aprovechados, dependiendo de su localización en la distribución de poder efectivo y en las restricciones, ventajas y decisiones que esto conlleva. Así, la casa crece o se recoge, se aventura o se retira, se apropia o se diluye, volviéndose elástica y ubicua.

Cada noche la casa emprende su cotidiano vuelo. Con habilidad sorprendente se desplaza entre aviones, palomas, globos, estrellas, rascacielos, cohetes, tormentas, lunas, neones, reflectores, prostitutas. Cerca del alba, regresa a su emplazamiento catastral como si nada hubiera ocurrido y adopta el papel de cosa razonable, sólida, estructurada, sedente, solemne, solariega, confiable, honesta, adusta, inconmovible, hierática, patriarcal.” (Palacios, 2015)

5º “Lo reciclable. Las luminarias exhaustas”: Se trata de actuar con los objetos y sistemas técnicos, burocráticos y administrativos, que hacen posible la exhibición y difusión de obras de arte, en este caso, luminarias (focos) que alguna vez contribuyeron a la contemplación de obras de arte en galerías y museos, y que al terminar su vida útil, son desechadas y convertidas en basura. Al rescatarse y ser fotografiadas, catalogadas y exhibidas, junto con la ficha técnica de la obra que iluminaron en “vida”, adquieren la posibilidad de convertirse en obras de arte ellas mismas, y así desarrollar un nuevo valor y una nueva significación. En una cultura basada en el desperdicio, pensar en posibilidades de reutilización y racionalización productiva, es una tarea apremiante (ver figura 5).

5. Una reflexión final

En este escrito se ha buscado responder a la pregunta sobre la pertinencia del cuidado y rescate del patrimonio, con un proyecto que inició hace seis años y que ejemplifica algunas cuestiones fundamentales al respecto. En este sentido, no se cree en soluciones drásticas o simplistas que abogan por la conservación a ultranza de todo lo pasado, aludiendo a la trillada frase de “todo tiempo pasado fue mejor” o los que, al contario, tienen puesta su fe en una idea de progreso ingenua y radical, en donde costumbres, edificaciones y valores tradicionales deben ser erradicados por obsoletos y por representar una carga en el avance imparable de la sociedad. Cualquier postura que se tome en esta materia, debe ser matizada.

Uno de los puntos fundamentales para abordar la problemática que aquí se ha planteado es el de determinar quién toma las decisiones y por qué. Quién, en un caso específico, tiene el poder para hacer que su decisión prevalezca. En una sociedad de enorme complejidad como la nuestra, cada caso, involucra actores, recursos, actitudes, intereses y valores diversos, en muchos casos, divergentes o en franca confrontación. Pocas veces se llega a un acuerdo realmente consensuado. Resulta indiscutible que en este tipo de conglomerados, hay quien detenta la posibilidad de imponer ciertos valores y ciertas conductas ante una población con una capacidad de decisión muy acotada. Sin embargo, estos grupos mayoritarios y desposeídos construyen sus propios mecanismos de sobrevivencia y expresión que en no pocas ocasiones se imponen y prevalecen. La marginalidad como factor constitutivo del patrimonio es fundamental. Hay que entender, además, que estos grupos no son homogéneos y que en su interior, el ingreso económico, el acceso a la educación y cultura, su filiación política, su origen territorial y étnico, su edad y sexo, los hacen manifestarse de manera diferente.

En conclusión, la investigación que aquí se presenta sobre el proyecto de la casa General León busca abonar a la reflexión sobre la restauración, la preservación y la intervención de espacios históricos, en este sentido vale la pena reconsiderar el sentido de hacer ciudad, lo mismo que el sentido de habitar. No se habla de un no ganar económicamente, cuanto de un no lucrar a costa de perder el sentido último de la construcción que es la morada y el habitar.

6. Bibliografía

Bachelard, G. (1965). La poética del Espacio. México: FCE.

BIird, J. (2004). HANS HAACKE. London: PHAIDON.

Bourriaud, N. (2006). Estética Relacional. Buenos Aires: AH editora.

De los Reyes, A. (2006). Historia de la vida cotidiana en México, (tomo V, volumen 1 y 2). México: Fondo de Cultura Económica y Colegio de México.

Gehl, J. (2009). La humanización del espacio urbano. Madrid: Editorial Barcelona.

Morgan, R. (2003). Del arte a la idea. Madrid: Akal.

Palacios Kaim, L. (2013). General León 51. México: CONACULTA.

Palacios Kaim, L. (2015). Las gallinas no tienen remedio. México: Impronta casa editora.

Pallasmaa, J. (2016). Habitar. Barcelona: Gustavo Gilli.