DOI:

Structural System of Maya Vaulted Buildings

Laura Gilabert-Sansalvadora

aUniversitat Politècnica de València: E-mail, ORCID, Google Scholar.

Recibido: 29 de enero del 2024 | Aceptado: 3 de julio del 2024 | Publicado: 31 de agosto de 2024

Resumen

Los antiguos mayas construían bóvedas basadas en el principio constructivo de aproximación de hiladas, sin embargo, la gran mayoría de las bóvedas mayas no funcionan estructuralmente como bóvedas de juntas horizontales, por lo que resulta impreciso denominarlas “falsas bóvedas”. Durante un período de más de diez siglos, los mayas desarrollaron la técnica de cantería, diseñaron dovelas especializadas, mejoraron los morteros de cal y lograron soluciones avanzadas de bóvedas que les permitían ampliar la luz de los espacios interiores y perfeccionar su forma. A partir de la toma de datos en campo de 200 edificios abovedados de las Tierras Bajas Mayas, en este trabajo se analizan las variables geométricas y formales que determinan el diseño estructural de esta arquitectura.

Palabras clave: bóveda, construcción, cantería.

Abstract

Ancient Maya vaulted structures are based on the construction principle of corbeling. However, most Maya vaults do not work structurally as horizontal joint vaults. Over more than ten centuries, the Maya developed the stonemasonry technique, designed specialized stone vaults, improved lime mortars, and achieved advanced vaulting solutions that allowed them to roof wider spaces and improve the shape and flatness of the inside surfaces. Using field data from 200 vaulted buildings from the Maya Lowlands, this paper analyzes the geometric and formal variables that determine the structural design of this architecture.

Keywords: vault, construction, stonework.

1. Introducción

La antigua civilización maya se desarrolló en Centroamérica, en el territorio que hoy ocupan los países de Guatemala, Belice, parte de Honduras y El Salvador y los estados mexicanos de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas. Esta zona de grandes contrastes geográficos se divide en las Tierras Altas, con climas de moderados a fríos y zonas volcánicas de gran altitud, y las Tierras Bajas, de altitud limitada y clima tropical húmedo. Las Tierras Bajas se dividen a su vez en las del Sur, con una espesa y alta vegetación selvática y caudalosos ríos como el Usumacinta o el Pasión, y las Tierras Bajas del Norte (Sharer, 1998), una zona kárstica donde la vegetación es más baja y el agua discurre por cavidades subterráneas, originando los conocidos cenotes.

En este complejo y variado territorio los antiguos mayas construyeron numerosas ciudades que alcanzaron su máximo apogeo durante el período Clásico, entre el 250 y el 1000 d.C. (Muñoz-Cosme, 2006). En los centros de estas urbes construyeron una imponente arquitectura de piedra, sofisticados palacios para las actividades de la élite y grandes templos piramidales que, con un marcado carácter simbólico, rivalizan con la altura de la vegetación circundante.

Para cubrir los espacios interiores de esta arquitectura monumental utilizaron bóvedas de fábrica de piedra basadas en el principio constructivo de aproximación de hiladas horizontales, un sistema sencillo e intuitivo formado por dos muros simétricos en los que cada pieza vuela ligeramente sobre la anterior hasta cubrir el espacio con una última hilada de piezas denominadas tapas (Villalobos, 2001) (Figura 1).

La técnica y el proceso constructivo de los edificios abovedados mayas varían considerablemente según el área geográfica y la cronología del edificio. A continuación se analizan las principales particularidades del proceso constructivo de estos edificios, para obtener una visión general de su técnica y poder aproximarnos a las implicaciones que ésta tiene en la estabilidad de los edificios.

1.1. Técnica y proceso constructivo de los edificios abovedados mayas

El material constructivo por excelencia en la arquitectura maya es la piedra caliza, que se extraía de canteras situadas en las mismas zonas urbanas (Wagner, 2001). De los grandes bloques de las canteras obtenían abundante material pétreo para labrar piezas constructivas y escultóricas (Ruiz-Aguilar, 2013). El material sobrante en el proceso de extracción se utilizaba para elaborar los rellenos constructivos y producir la cal que utilizaban para fabricar argamasas, morteros y estucos.

La mayoría de los edificios abovedados cuentan con una o varias crujías paralelas de cuartos de planta rectangular, en los que la luz en muy pocos casos supera los 3 metros (Gilabert-Sansalvador, 2021b). Las bóvedas que cubren estas estancias están formadas por dos lados largos o semibóvedas, dos lados más cortos denominados testeros, y una hilada superior de tapas. Existen diferentes tipologías formales de sección trasversal: bóvedas escalonadas, cóncavas, con forma “de botella”, etc. La más común es la bóveda de sección recta, aunque no por ello es la más primitiva ni sencilla de obtener, pues requiere de una planificación previa de la inclinación y, a veces, de dovelas especializadas con la pendiente del intradós previamente labrada (Gilabert-Sansalvador, 2020) (Figura 2).

Los vanos de acceso a estas estancias se abren con dinteles formados por varias vigas de madera o por una pieza monolítica de piedra, y muchas veces están labrados con escenas de la realeza e inscripciones jeroglíficas que han permitido datar los edificios o conocer la historia dinástica del lugar. El deterioro de estos cargaderos, especialmente los de madera, ha sido en muchos casos el desencadenante del colapso y el derrumbe de estas estructuras (Gilabert-Sansalvador, 2021a).

La construcción maya se caracteriza por tener un carácter masivo y buscar la transmisión vertical de las cargas a través de planos de apoyo horizontales entre los diferentes elementos constructivos. Como sistema de cimentación los mayas utilizaban sólidas y extensas plataformas horizontales sobre las que distribuían conjuntos de edificios y espacios urbanos. De esta manera obtenían superficies planas, que normalmente estucaban y sobre las que construían los basamentos de los edificios, formados por grandes volúmenes de piedra rellenados mediante el sistema celular conocido como encajuelado (Muñoz-Cosme, 2006).

Sobre los basamentos construían un zócalo de entre 20 y 50 cm de altura que recoge toda la planta del edificio y sirve para elevar ligeramente la construcción. Generalmente este zócalo está formado por un relleno de piedras grandes sin labrar mezcladas con argamasa y una capa superior de piedras pequeñas redondeadas y tomadas con mortero, lo que resultaba una superficie regular y plana que se revestía de estuco y formaba el piso (Prem, 1995). Sobre esta superficie estucada se levantaban los muros de carga del edificio.

Generalmente los muros están formados por dos hojas exteriores de sillares, cuya forma, tamaño y calidad de labra depende de la zona geográfica y la cronología del edificio, y un relleno interior formado por mampuestos mezclados con argamasa de cal. Se levantaban hasta el nivel de apoyo de la cornisa media de la fachada del edificio, con zonas de menor altura a los lados de las entradas para el apoyo de los dinteles. En la coronación de los muros y sobre las camas de los dinteles tendían otra capa de estuco que remataba esta fase de la obra y servía como regularización e impermeabilización de las superficies (Pollock, 1980).

Una vez finalizada esta fase constructiva se iniciaba la construcción de las bóvedas. En la parte interna del muro se sitúa, por lo general, una hilada de sillares previa a la primera do-vela. Al igual que los muros que las sustentan, en la gran mayoría de los casos las bóvedas están construidas con una hoja de dovelas de piedra y un relleno posterior. Las dovelas presentan diferentes tamaños, formas, y grados de labra y especialización en función de la zona geográfica y el período cronológico del edificio (Gilabert-Sansalvador, 2020).

Las características constructivas y el proceso de ejecución de los lados cortos de las bóvedas, los testeros, también varían en función de la zona y la cronología. Por lo general, se construyen como muros mixtos con dos hojas de sillares y un relleno interior, bien verticales o con una ligera inclinación hacia el interior de la estancia. En algunos casos, las bóvedas se construían corridas y posteriormente se dividían en varias estancias contiguas con muros hastiales verticales que se adosan al intradós de la bóveda. Otras veces los testeros se construyen a la vez que las semibóvedas, por lo que los rellenos constructivos de los cuatro lados de las estancias se encuentran trabados.

Para cerrar el espacio interior finalmente se colocaba la hilada de losas que forman la tapa. Las piezas de tapa de las bóvedas mayas tienen, además de un significado simbólico (Staines-Cícero, 2008), una función constructiva: mientras que finalizar la bóveda en ángulo conllevaría una ejecución más compleja, las tapas permiten cerrar el espacio absorbiendo las irregularidades del final de ambas semibóvedas. Normalmente estas losas de piedra estaban previamente estucadas (Loten, 1991) y a veces la pieza central, vinculada con el ritual de dedicación del edificio al finalizar su construcción, se encuentra pintada con la representación de una deidad (Carrasco y Hull, 2002; Esparza-Olguín y Benavides-Castillo, 2020). Todas las superficies pétreas de los edificios mayas se estucaban, lo que ofrecía una capa de regularización, protección e impermeabilización, a veces de vivos colores y decorada con pintura mural.

Independientemente de las variaciones en la tecnología constructiva, en numerosos edificios abovedados se conservan las huellas de los morillos, unas vigas de madera que atravesaban las bóvedas a distintas alturas. Formaban parte de los medios auxiliares utilizados durante el proceso constructivo y, una vez acabado el edificio, se podían utilizar como elementos funcionales de mobiliario y equipamiento interior de las estancias (Gilabert-Sansalvador y Peiró-Vitoria, 2019).

Normalmente el trasdós de las bóvedas se construía como una fachada provisional de piedras sin labra ligeramente inclinada hacia el interior y con un revestimiento burdo de estuco (Loten, 1991; Prem, 1995). Una vez terminadas las bóvedas se procedía a la construcción de la parte superior de la fachada exterior del edificio o “friso”, que según el estilo arquitectónico tenía una mayor o menor inclinación y decoraciones de mosaico de piedra o modelados de estuco (Rosado Torres et al., 2021). En los edificios construidos de este modo, entre las bóvedas y el friso se produce una junta seca (Kowalski, 1987) que ha provocado que, en numerosas ocasiones, la totalidad o parte del friso no se conserve y hoy en día sea visible el trasdós de las bóvedas. Sin embargo, no en todos los edificios existe esta junta constructiva: en algunos casos se construía de forma unitaria todo el volumen de la bóveda hasta la fachada exterior.

Una vez terminadas las bóvedas y la fachada superior, se construía la cubierta del edificio, un volumen de mampostería y argamasa de cal de espesor variable (de entre 0.30 y 1.00 metros) que se remataba con una superficie plana muy resistente hecha de mortero de cal y piedras pequeñas, con una forma ligeramente convexa para la evacuación del agua de lluvia y con una capa pulida de estuco de cal para garantizar la impermeabilidad (Pollock, 1980).

Sobre la cubierta del edificio se construía en algunos casos la crestería, un elemento ornamental que tenía funciones simbólicas y también estructurales, pues ejerce una acción centradora de las cargas verticales (Muñoz-Cosme, 2006). Las cresterías se dan en todo el territorio de las Tierras Bajas y tienen diferentes formas y tipos de decoraciones: modelados de estuco, perforaciones, molduras y diferentes motivos geométricos labrados en piedra. La posición de la crestería varía entre la fachada delantera, la posterior y el muro intermedio en función del estilo arquitectónico del edificio (Gendrop, 1997).

2. Método

El objetivo de este trabajo es el análisis de los factores geométricos, formales y constructivos que influyeron en el diseño estructural y que afectan a la estabilidad de estos edificios.

Los resultados que se presentan se basan en el análisis de los datos tomados en campo sobre 200 edificios abovedados de 48 sitios arqueológicos de las Tierras Bajas Mayas. Durante varias campañas entre 2015 y 2018 se realizaron levantamientos arquitectónicos y se recogieron datos geométricos, formales, constructivos y sobre el estado de conservación actual de casos de diferentes cronologías y regiones geográficas. Esta información se introdujo en una base de datos digital de acceso abierto diseñada ex profeso para su registro, análisis y comparación: https://arachne.dainst.org/project/faak18 (Gilabert-Sansalvador, 2023).

2.1. Hipótesis y consideraciones metodológicas

La estabilidad del sistema de bóveda por avance o aproximación de hiladas, utilizado por diferentes culturas antiguas y tradicionalmente denominado “falsa bóveda” (Camino Olea et al., 2001), se basa en el correcto contrapesado de cada hilada, que impide el vuelco de la estructura. En general, en este sistema de juntas horizontales el equilibrio es posible mientras la resultante de los pesos de las hiladas superiores pase por dentro de la hilada inferior (Escrig, 1997).

Sin embargo, en la gran mayoría de los edificios mayas las bóvedas no están construidas con dovelas de piedra con juntas horizontales que atraviesan todo el espesor de la fábrica y se contrapesan por sí mismas, sino por una hoja de dovelas que conforma el intradós y un relleno posterior. La proporción entre ambas partes es variable, pues con el tiempo y especialmente en determinadas regiones, la dovela adoptó formas especializadas y espesores reducidos.

En las bóvedas mayas las dovelas y el relleno forman un volumen unitario, aunque constructivamente heterogéneo. Que en la práctica esta unidad funcione solidariamente depende fundamentalmente de: la calidad del relleno, en cuanto a la proporción de conglomerante que contenga y su capacidad de trabajo a tracción; y la correcta traba entre las dovelas y el relleno. En las Tierras Bajas Mayas del Norte se utilizaron conglomerados de rellenos muy resistentes que una vez endurecidos formaban un verdadero conjunto monolítico (Roys, 1934; Hohmann, 2017) con unas dovelas, cada vez más reducidas, que funcionan como un “encofrado” pétreo permanente del relleno (Andrews, 1995). A veces son cuñas que sólo se tocan en los bordes o placas de poco espesor con espigas para anclarse al relleno (Figura 3).

Para estudiar el sistema estructural de los edificios abovedados mayas vamos a analizar, en primer lugar, qué factores geométricos y formales influyen en el diseño estructural de las bóvedas, tomando un modelo hipotético ideal simplificado en el que consideramos que cada una de las semibóvedas es un volumen homogéneo independiente que funciona solidariamente. Posteriormente, se discutirán algunas de las principales implicaciones que tiene el proceso constructivo sobre la estabilidad de este sistema.

En este modelo teórico ideal, el equilibrio de la estructura será posible mientras la resultante de la carga de cada semibóveda, aplicada en su centro de gravedad, pase por el interior de la sección del muro que la soporta (Heyman, 1995). Por tanto, la forma geométrica de cada una de las semibóvedas, en tanto en cuanto determina la posición del centro de gravedad del volumen, así como su relación con el muro soporte, resulta determinante para la estabilidad del sistema (Huerta-Fernández, 2004). Vamos a analizar cómo influyen en la estabilidad de una sección de bóveda con forma recta las distintas variables geométricas y formales del edificio.

3. Resultados

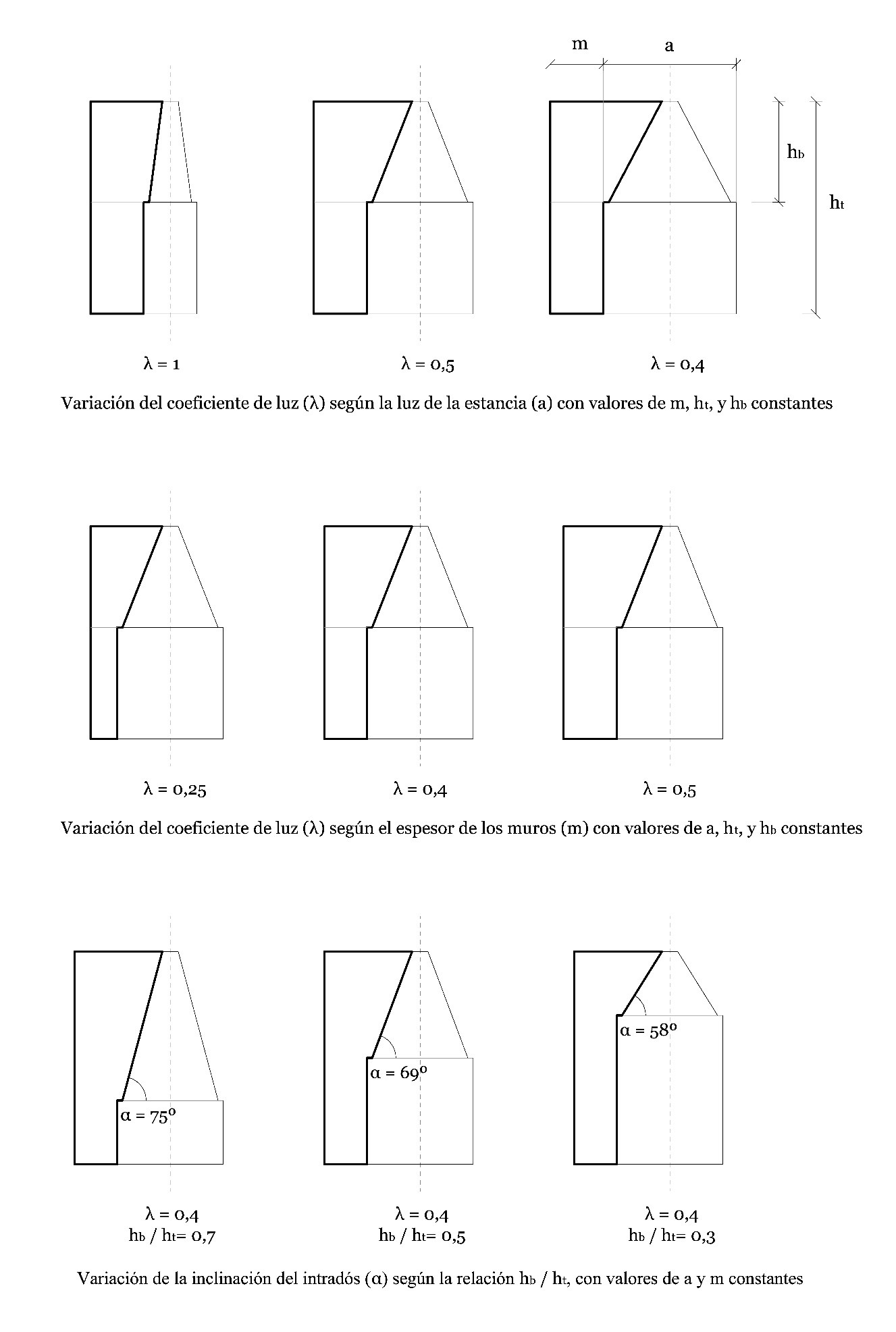

Uno de los factores geométricos a considerar es el ancho de los muros verticales (m) que sustentan las bóvedas (Figura 4). En la toma de datos en campo se han registrado valores de entre 0,50 y 2,35 m de espesor, aunque en un 80% de los casos el espesor de los muros oscila entre 0,60 y 1,5 m. Desde el punto de vista del equilibrio, lo que resulta más interesante que el espesor de los muros en sí es la relación entre éste y la luz de la estancia (a), a la que hemos denominado coeficiente de luz λ (λ = m / a).

Para el cálculo de λ de las bóvedas registradas en la base de datos se han considerado las siguientes simplificaciones: que la variación de la dimensión interior de la tapa entre las diferentes bóvedas es despreciable; y que los dos muros que soportan las semibóvedas son simétricos. Cuando los espesores de los muros exterior e interior son distintos, se ha tomado el valor del menor para considerar la situación más desfavorable.

El cálculo de λ nos ha permitido comparar, a grandes rasgos, la proporción entre los muros soporte y la luz de las estancias, obteniendo un valor de magnitud aproximado sobre el grado de masividad o ligereza de la estructura. Así, cuanto mayor es λ, más masiva es la estructura, y a menor λ, es más ligera (Figura 4).

En un total de 151 bóvedas, los valores λ oscilan entre 0,16 y 2,07. Sólo un 6,6% de las bóvedas tiene un coeficiente de luz λ mayor que 1, en las que el espesor construido de cada uno de los muros es mayor que la propia luz del espacio. El 68,2% oscilan entre 0,25 y 0,75, es decir, que el espesor del muro está entre un cuarto y tres cuartas partes del ancho de la estancia. Las bóvedas con los coeficientes más bajos (λ ≤ 0,25), es decir, las estructuras más ligeras, son por lo general edificios de las áreas Puuc o Chenes, en las Tierras Bajas del Norte, mientras que los valores más elevados (1,40 ≤ λ ≤ 2) los encontramos en bóvedas de templos del área de Petén, como por ejemplo en los grandes templos de Tikal (Guatemala), en los que el volumen construido tiene una gran predominancia sobre el claro. La comparación de los valores λ obtenidos con los datos cronológicos de los edificios nos ha permitido analizar asimismo la variación temporal de este factor en las diferentes áreas geográficas, y aplicar los resultados al análisis regional de la evolución de la tecnología constructiva (Gilabert-Sansalvador, 2021b).

En el caso de las bóvedas de sección transversal recta, para un mismo coeficiente de luz λ, la relación entre la altura de la bóveda (hb) y la altura total interior de la estancia (ht) determina la inclinación del intradós de la bóveda: a mayor altura de la bóveda, mayor inclinación (α) sobre la horizontal (Figura 4).

Las variables hb (altura de la bóveda), α (inclinación del intradós) y m (espesor del muro) determinan la forma geométrica del trapecio de la semibóveda de sección recta y su relación con el muro soporte y, por tanto, determinan la condición de equilibrio teórico del modelo. La forma de la sección transversal de la bóveda influye, lógicamente, en este sistema de equilibrio, en tanto en cuanto determina la posición del centro de gravedad de la semibóveda respecto del muro soporte.

4. Discusión

El análisis del equilibrio de este modelo hipotético ideal sirve para comprender el sistema estructural de estos edificios, pero hay que tomarlo con precaución porque, en la realidad, la técnica y el proceso constructivo introducen otras variables que provocan que la estructura tenga un comportamiento distinto al teórico. Por ello, es de suma importancia para el análisis estructural, además del estudio geométrico de la estructura, el conocimiento profundo de las características constructivas del edificio y del proceso de ejecución.

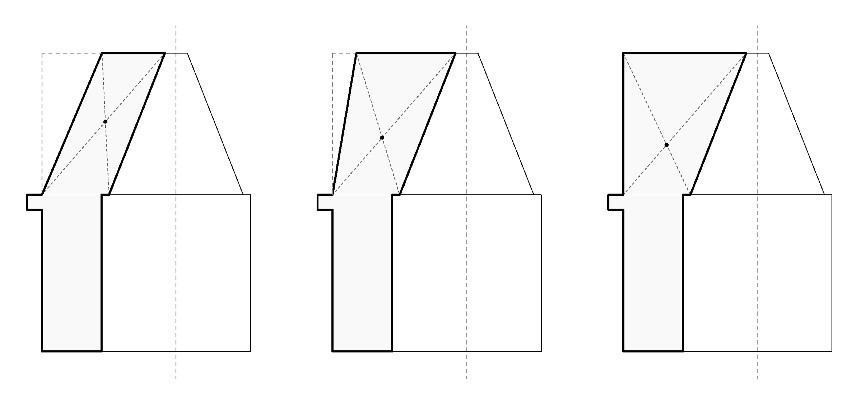

Hasta ahora hemos considerado que el trasdós de la bóveda es un muro vertical, pero esto no siempre es así en los edificios mayas. Como veíamos anteriormente, la inclinación de la fachada superior, denominada friso, es una característica que varía en las diferentes zonas geográficas y según el estilo arquitectónico del edificio. Los edificios de Palenque (Chiapas, México), por ejemplo, presentan unos frisos muy inclinados hacia el interior que los primeros exploradores europeos llegaron a comparar con la forma de las mansardas parisinas (Holmes, 1895). En Petén esta inclinación suele ser mucho más moderada, y en el Puuc es más común el friso vertical y hasta incluso, en los edificios más avanzados como los del sitio de Uxmal (Yucatán, México), la fachada superior presenta una ligera inclinación hacia el exterior (Blom, 1932). El caso más desfavorable para el equilibrio teórico de la estructura se da cuanto mayor es la inclinación del friso hacia el interior, pues la carga resulta menos centrada en el apoyo (Figura 5).

Como hemos visto, los mayas remataban cada fase de la obra con capas de estuco, lo que genera juntas secas intermedias que pueden tener implicaciones en la estabilidad y en la conservación de los edificios. La junta seca que se da en muchos casos en el trasdós de las bóvedas hace que la bóveda y la fachada exterior o friso no puedan funcionar como un volumen unitario. Hay muchos ejemplos hoy en día de edificios en los que se ha desprendido el friso y la bóveda sigue en pie, como en una fase intermedia de la construcción del edificio. Otra consecuencia de este proceso constructivo en el que se intercalan juntas secas es que la transmisión de las cargas de la bóveda al muro vertical se realiza a través de una superficie horizontal de contacto. No existe unión entre las dos partes y la correcta transmisión de las cargas depende en gran medida de la buena ejecución de este plano horizontal. En algunos casos esta junta en la coronación del muro puede provocar que, cuando la estructura entra en situación de desequilibrio, se produzca el vuelco como sólido rígido de las semibóvedas hacia el interior de la estancia (Prem, 1995).

Es importante considerar también la carga que genera el relleno de cubierta del edificio, construido una vez finalizadas las bóvedas. En algunos casos el relleno superior de cubierta forma una unión solidaria con las dos semibóvedas, y el conjunto completo de la bóveda funciona como un arco monolítico (Figura 6). En los casos en que cada una de las semibóvedas no es estable por sí misma, sería imprescindible la utilización de medios auxiliares o cimbras para la construcción de las bóvedas hasta que la estructura se completara y los morteros adquirieran resistencia suficiente. Es muy probable que los morillos formaran parte de este sistema de cimbras (Kelmar et al., 2019).

Un factor muy importante en el sistema estructural de estos edificios es el número de crujías paralelas. En edificios de dos o más crujías, las resultantes de las cargas de las semibóvedas exteriores son excéntricas respecto a los apoyos, lo que genera un momento que compromete su estabilidad. Sin embargo, las semibóvedas centrales, si están construidas de forma solidaria, al ser simétricas respecto al eje del muro soporte, se equilibran entre sí (Figura 7).

5. Conclusiones

La bóveda de fábrica de piedra es el sistema de cubierta más representativo de la arquitectura Maya antigua. Tuvo una larga tradición constructiva en la que la técnica evolucionó considerablemente y se desarrollaron variantes regionales diferenciadas.

El sistema de la bóveda maya se basa en el principio constructivo de aproximación de hiladas. Sin embargo, generalmente no tiene juntas horizontales que atraviesan todo el espesor de la fábrica, sino que se construye con una hoja de dovelas con diferentes grados de labra y especialización, y un relleno posterior de mampostería y argamasa de cal. Su comportamiento estructural no se corresponde con el de las bóvedas de juntas horizontales y, por ello, resulta impreciso denominarla “falsa bóveda”.

El diseño estructural de los edificios abovedados mayas está basado en la geometría y las proporciones de los diferentes elementos, que los antiguos constructores dimensionarían basándose en reglas empíricas. Para estudiar la estabilidad de estos edificios debemos analizar la forma geométrica de la estructura, que determina su condición de equilibrio. Es necesario conocer asimismo la técnica y el proceso constructivo específicos del edificio en cada caso, pues la existencia de juntas secas en los rellenos constructivos tiene importantes implicaciones en el comportamiento estático del conjunto y sobre todo en el deterioro y la forma de colapso de estas estructuras. En este sistema en el que los diferentes elementos no están trabados entre sí, pequeñas imperfecciones geométricas o constructivas pueden provocar el fallo del conjunto.

La observación in situ y el análisis minucioso de los edificios en su estado actual de ruina parcial resulta clave para, por un lado, estudiar los diferentes elementos que componen las fábricas y analizar su proceso constructivo y, por otro lado, identificar las causas de su deterioro y comprender el proceso de derrumbe que se ha producido hasta la situación actual.

6. Agradecimientos

Este trabajo ha sido financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España a través del proyecto de investigación Arquitectura maya. Sistemas constructivos, estética formal y nuevas tecnologías (BIA2014-53887-C2-1-P) y del programa de Ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores (BES-2015-071296); y por la Generalitat Valenciana y el Fondo Social Europeo a través de las Subvenciones para la contratación de personal investigador de carácter postdoctoral (APOSTD/2020/004).

7. Referencias

Andrews, G. F. (1995). Architecture of the Puuc Region and the Northern Plains Area. Vol. I. Labyrinthos.

Blom, F. (1932). The «Negative Batter» at Uxmal. En M. Ries (Ed.), Middle American Papers (pp. 559-565). Tulane University.

Camino Olea, M. S., León Vallejo, J., Llorente Álvarez, A., Monjo Carrió, J., & Vega Amado, S. (2001). Diccionario de arquitectura y construcción. Munilla-Lería.

Carrasco, M. D., & Hull, K. (2002). The cosmogonic symbolism of the corbeled vault in Maya architecture. Mexicon, XXIV (2), 26-32.https://www.jstor.org/stable/23760018

Escrig, F. (1997). Las grandes estructuras de los edificios históricos: desde la antigüedad hasta el gótico. Universidad de Sevilla. Instituto Universitario de Ciencias de la Construcción.

Esparza Olguín, O. Q., & Benavides Castillo, A. (2020). La Tapa de Bóveda 23 de Santa Rosa Xtampak. Mexicon, XLII (1), 1-5. https://www.jstor.org/stable/45409875

Gendrop, P. (1997). Diccionario de arquitectura mesoamericana. Trillas.

Gilabert Sansalvador, L. (2023). Diseño de un catálogo digital de bóvedas mayas. En G. Martínez Aguilar & P. Zacarías Capistrán (Eds.), Historia de la construcción. Edificaciones mesoamericanas y obras de arquitectura del siglo XVI al XIX: Vol. I (pp. 69-91). Universidad Veracruzana. https://doi.org/10.25009/uv.2903.1729

Gilabert-Sansalvador, L. (2021a). Conocer para conservar: la arquitectura maya abovedada. Gremium. Revista de restauración arquitectónica, 8 (15), 131-144.

Gilabert-Sansalvador, L. (2021b). La bóveda en la arquitectura maya. Harrassowitz Verlag. https://doi.org/10.34780/2z2o-f062

Gilabert Sansalvador, L. (2020). La evolución de la bóveda maya a través de la forma de las dovelas. Estudios de Cultura Maya, 55, 65-87. https://doi.org/10.19130/iifl.ecm.55.2020.0003

Gilabert Sansalvador, L., & Peiró Vitoria, A. (2019). Los morillos como estructura auxiliar en el proceso constructivo de las bóvedas mayas. En I. del Cueto, V. M. Méndez, & S. Huerta (Eds.), Actas del Tercer Congreso Internacional Hispanoamericano de Historia de la Construcción: Vol. I (pp. 421-430). Instituto Juan de Herrera. https://www.sedhc.es/biblioteca/paper.php?id_p=1588

Heyman, J. (1995). Teoría, historia y restauración de estructuras de fábrica. Instituto Juan de Herrera.

Hohmann, H. (2017). The Maya Temple-Palace of Santa Rosa Xtampak, Mexico. Documentation and Reconstruction of Form, Construction and Function. Verlag der Technischen Universität Graz. http://library.oapen.org/handle/20.500.12657/31104

Holmes, W. H. (1895). Archeological studies among the ancient cities of Mexico. Part I: Monuments of Yucatan. Field Columbian Museum.

Huerta Fernández, S. (2004). Arcos, bóvedas y cúpulas. Geometría y equilibrio en el cálculo tradicional de estructuras de fábrica. Instituto Juan de Herrera. https://oa.upm.es/1136/

Kelmar, T., Sun, J., & Perucchio, R. (2019). The Structural Function of Cross Beams During Vault Construction in the Maya Palace of the Governor at Uxmal, Yucatan. En R. Aguilar, D. Torrealva, S. Moreira, M. A. Pando, & L. F. Ramos (Eds.), Structural Analysis of Historical Constructions: An Interdisciplinary Approach (pp. 69-77). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-99441-3_6

Kowalski, J. K. (1987). The House of the Governor. A Maya Palace at Uxmal, Yucatan, Mexico. University of Oklahoma Press.

Loten, H. S. (1991). Tikal Vaulting. Cuadernos de Arquitectura Mesoamericana, 14, 27-33.

Muñoz Cosme, G. (2006). Introducción a la arquitectura maya. General de Ediciones de Arquitectura.

Pollock, H. E. D. (1980). The Puuc. An architectural survey of the hill country of Yucatan and Northern Campeche, Mexico. Peabody Museum of Archaeology and Ethnology, Harvard University.

Prem, H. J. (1995). Consideraciones sobre la técnica constructiva de la arquitectura Puuc. Cuadernos de Arquitectura Mesoamericana, 29, 29-38.

Rosado Torres, A. L., Gilabert Sansalvador, L., & Montuori, R. (2021). Stonecutting in Maya Architecture: The Palace of the Governor at Uxmal (Yucatan, Mexico). En J. Campbell, N. Baker, M. Driver, M. Heaton, N. Ruamsanitwong, M. Tutton, C. Wall, & D. Yeomans (Eds.), The History of Building Trades and Professionalism: The Proceedings of the Eighth Conference of the Construction History Society. The Construction History Society. https://www.arct.cam.ac.uk/files/p_47_rosado.pdf

Roys, L. (1934). The Engineering Knowledge of the Maya. Contributions to American Archaeology, Carnegie Institution of Washington, II (6), 27-105.

Ruiz Aguilar, M. E. (2013). Observaciones sobre canteras en el Petén, Guatemala. Estudios de Cultura Maya, XVI, 19-53. https://doi.org/10.19130/iifl.ecm.1986.16.580

Sharer, R. J. (1998). La civilización maya. Fondo de Cultura Económica.

Staines Cicero, L. (2008). Las tapas de bóveda pintadas en el área maya. Arqueología Mexicana, XVI (93), 41-45.

Villalobos, A. (2001). La falsedad del falso arco maya. Bitácora, 5, 4-13. https://doi.org/10.22201/fa.14058901p.2001.5.33757

Wagner, E. (2001). …Y luego fue esculpida la preciosa piedra. Canteros y escultores mayas. En N. Grube (Ed.), Los mayas. Una civilización milenaria (pp. 338-339). Könemann.