The value of the difference. Strategies for the reconstruction of the small village Borgata Chiesa di Pontechianale, Cuneo (Italy)

Fecha de recibido: 03 de octubre de 2018

Fecha de aceptación: 12 de noviembre de 2018

Fecha de disponibilidad en linea: 01 de enero de 2019

CC BY-NC-ND

Irene Ruiz Bazán

Politécnico de Turín (Italia), investigador posdoctoral en Restauración Arquitectónica. Doctora en Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza (España). El núcleo de su investigación doctoral ha sido el análisis de la historia de la restauración monumental en España durante el siglo XX, la recepción de las teorías europeas y las implicaciones y relaciones con otras disciplinas como el turismo, la política o la construcción de la imagen del territorio. Actualmente centra su investigación en el estudio de todos los procesos arquitectónicos -restauración, reconstrucción y traslación- que implicó la construcción de presas en los Alpes italianos irene.ruizbazan@polito.it +39 0110906514

Chiara Lucia Maria Occelli

Politécnico de Turín (Italia), profesora Titular de Restauración Arquitectónica y Consejera en el Consiglio Universitario Nazionale italiano. Doctor Arquitecto por el Politécnico de Turín. Su investigación se centra en tres núcleos temáticos: la relación entre la restauración y la historia, entendida como la historia estructural y de las fases constructivas del patrimonio arquitectónico; la relación entre restauración y proyecto; la relación entre restauración, territorio y ciudad. Estos tres núcleos temáticos se caracterizan por una reflexión subyacente común, que tiene como implicación final la didáctica del proyecto de restauración, es decir, la transmisibilidad de la disciplina. chiara.occelli@polito.it +39 0110906514

Riccardo Palma

Politécnico de Turín (Italia), profesor Titular de Composición Arquitectónica y Urbana, Doctor Arquitecto por el IUAV de Venecia (Italia). Su investigación y docencia se centran en la teoría del proyecto de arquitectura con particular atención a las relaciones entre arquitectura, lugar y cartografía. En los últimos años ha iniciado una investigación sobre el papel de la arquitectura de las formas geográficas en el diseño de asentamientos y en la producción de identidades relacionadas con el habitar, estudiando detalladamente el ámbito de las infraestructuras para la mobilità dolce. Riccardo.palma@polito.it +39 0110906514 http://www.dad.polito.it

Resumen

En este artículo presentamos un caso de reconstrucción, entendida ésta bajo un concepto amplio que abarca no sólo al edificio aislado, sino a un conjunto urbano, que se integra en una investigación general cuyo principal objetivo es analizar todos los fenómenos arquitectónicos que desencadenó la construcción de embalses en España e Italia durante el siglo XX. Para ello, se ha partido de las fuentes documentales conservadas en diversos archivos locales, mismas que se han completado con la bibliografía existente sobre el argumento y con la propia visita al núcleo de estudio, la reconstruida población de Borgata Chiesa de Pontechianale. Se trata de un modelo de reconstrucción, después de un fenómeno que podríamos asimilar como un ‘desastre programado’: la sumersión de una población entera para la construcción de un pantano. Nos enfrentamos a un caso que sugiere que en la reconstrucción post-desastre, no se debe buscar solamente la mímesis material, sino también la restitución de los valores y las relaciones espaciales entre los diferentes elementos que componen un conjunto habitado. En una de sus partes, la reconstrucción de la iglesia muestra un moderno caso de reimpiego,donde la reutilización de un portal románico en la construcción del nuevo templo de factura moderna tiene tanto un sentido simbólico, que podríamos considerar casi fundacional, como un sentido pragmático, donde a partir de una parte se intenta evocar el todo. Por otro lado, en este caso se reconstruye además el tejido urbano, adaptado a la singular topografía alpina, replicando la disposición del caserío respecto a la iglesia, reconstruyendo el esquema arquitectónico previo. Este parece un ejemplo adecuado de planificación de la fundación de un nuevo asentamiento, que reconstruye su identidad sin caer en la mimesis ni en el falso histórico, y que puede ser tenido en cuenta en la reconstrucción de otras poblaciones afectadas por desastres.

Palabras clave: reconstrucción, restauración, Giuseppe Sacchi, planificación urbana.

Abstract

In this article we present a case of reconstruction, understood as a large concept that delays not only with the isolated building but with the intire urban planning. This research case is integrated into a general investigation whose main objective is to analyze all the architectural phenomena that triggered the construction of reservoirs in Spain and Italy during the 20th century. We have consulted documentary sources preserved in various local archives, which have been completed with the existing bibliography on the argument and with the visit to the place of the study, the reconstructed population of Borgata Chiesa de Pontechianale in the Italian Alps. It is a model of reconstruction after a phenomenon that we could assimilate to a ‘programmed disaster’, the submersion of an entire population by the construction of an artificial lake. This case suggests that in post-disaster reconstruction, we don’t have to seek just for material mimesis, but for the restitution of values and spatial relationships between different elements that make up an inhabited settlement. On the one hand, the reconstruction of the church shows a modern case of reimpego where the reuse of a Romanesque portal in the construction of the new temple of modern invoice has a symbolic meaning, that we could consider it almost foundational and on the other a pragmatic sense, one part could evoke the whole. On the other hand, in this case the urban space is also reconstructed, adapted to the unique alpine topography, and replicating the layout of the houses with respect to the church, reconstructing the previous architectural scheme. This case seems an adequate example of planning the foundation of a new settlement that reconstructs its identity without falling into mimesis or ‘historical falses’ that could be taken into account in the reconstruction of other populations affected by disasters.

Keywords: reconstruction, building restoration, Giuseppe Sacchi, urban planning.

Introducción

Durante el pasado siglo XX, España e Italia vivieron una situación común que afectó mayoritariamente a las regiones de montaña, a la construcción de presas para aumentar la superficie de regadío, y especialmente a la respuesta a la creciente demanda de energía eléctrica. Este trabajo se inserta en las investigación que se lleva a cabo en el ámbito del proyecto de Investigación+Desarrollo+Innovación Los Arquitectos Restauradores en la España del Franquismo. De la continuidad de la Ley de 1933 a la recepción de la teoría europea, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Comisión Europea y en la investigación iniciada en el Politécnico di Turín L’’osso’ dell’Italia. Il caso degli insediamenti sommersi: restauro, ricostruzione e traslazione delle memorie (Dipartimento di Architettura e Design, 12/18/F/AR-B).

Los lagos artificiales, creados como consecuencia de la construcción de presas, inundaron en muchas ocasiones poblaciones enteras. Esta situación desencadenó situaciones excepcionales que lógicamente activaron diferentes procesos sociológicos y económicos que, sin duda, se encuentran directamente relacionados con la orografía y, por ende, con la arquitectura del lugar. Hoy en día éstos parecen destinados a desaparecer. Se trata de un proceso traumático, equiparable a los desastres que todavía afectan a muchos asentamientos, tales como inundaciones naturales y terremotos, pero con la extrema particularidad de ser una suerte de “desastres programados”. En ellos las entidades responsables de su ejecución, las compañías eléctricas que después explotarán los recursos generados por la construcción de la presa, tuvieron la ocasión de reflexionar sobre el mejor modo en el que dichos procesos podían ser llevados a cabo, bajo la supervisión estatal. No podemos obviar que la intención última de estas empresas fue optimizar siempre el beneficio económico. Tales intenciones se refrendan mediante el material de archivo que hemos podido analizar hasta ahora, tarea harto compleja, pues se trata de una parte de la historia en muchas ocasiones silenciada por su impopularidad y por la crudeza con la que en algunos casos se acometieron estos procesos.

La construcción de la presa y la reconstrucción de Borgata Chiesa

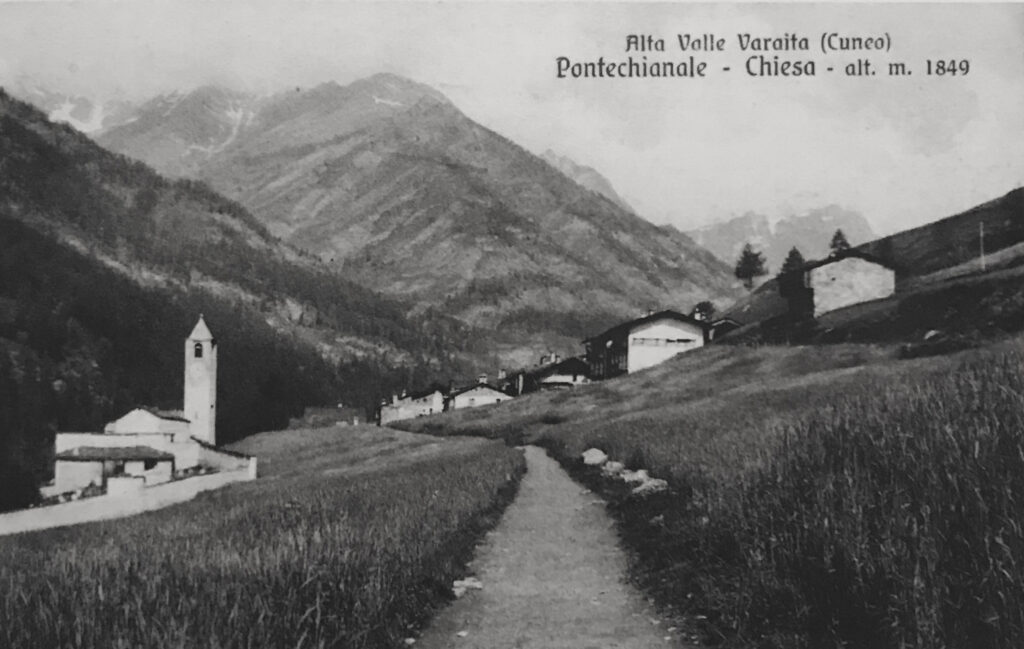

Podemos señalar a Borgata Chiesa de Pontechianale (una localidad alpina situada en la Val Varaita en la provincia de Cuneo, a 1600 metros de altitud) como un interesante ejemplo de reconstrucción. El historiador local Paolo Infossi (Infossi, 2010) indica que ya desde 1874 se pensaba en aprovechar las potencialidades morfológicas y altimétricas que ofrecía la situación geográfica de Pontechianale, a través de una instalación hidroeléctrica que se desarrollase en varios niveles. En 1935 se iniciaron los ensayos de viabilidad geológica en las localidades interesadas, bajo el auspicio de las empresas que después ejecutarían la presa. Entre ellas estaba la Uipee (Unione Interregionale Produttori Energia Elettrica), que agrupaba a las diferentes compañías eléctricas existentes con anterioridad. El proyecto preveía la sumersión de la Borgata Chiesa en Pontechianale, así como la de algunas casas de la contigua fracción de Castello. En total, unos cuarenta inmuebles debían ser sumergidos, lo que suponía que un centenar de personas debían ser realojadas, habiéndose adquirido, por parte de la empresa, el compromiso de reconstruir la iglesia parroquial y el cementerio.

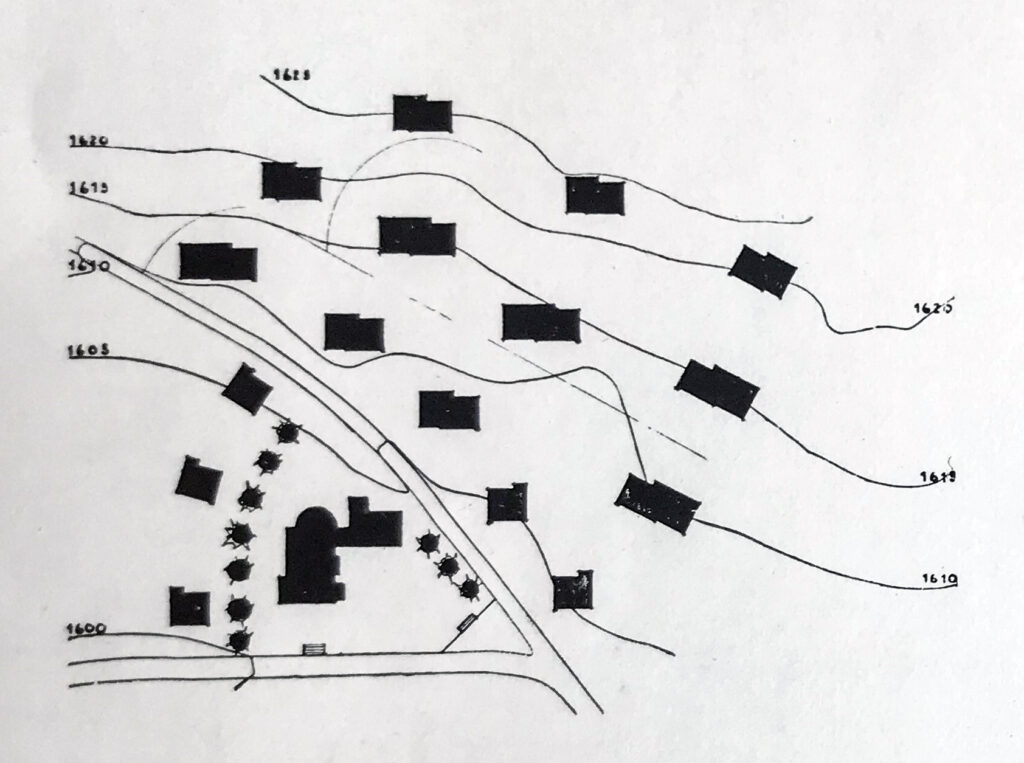

En 1937 comenzaron los trabajos de construcción de la presa y, paralelamente, se inició la reconstrucción de la fracción Chiesa; el lugar elegido fueron unos terrenos agrícolas que se encontraban entre la borgata Rueites y Maddalena, cerca del pueblo sumergido, debido a que presentaban una orografía similar a la existente.

El técnico designado para realizar el plan regulador del nuevo asentamiento, que también se ocupó de la reconstrucción de la iglesia, fue el ingeniero milanés Giuseppe Sacchi (1900-1942), hijo del también ingeniero Oscar Sacchi. Fue la amistad de este último con su compañero en el Politécnico de Milán, después presidente de la importante Sociedad Edison, Giacinto Motta, lo que propició notables encargos a Giuseppe Sacchi. En los años precedentes al caso que estamos analizando, este ingeniero civil, que como su propio hijo define (SACCHI LANDRIANI, 2016), tuvo siempre una especial inclinación por la arquitectura y el diseño, había ya realizado diferentes proyectos en el ámbito del importante comitente eléctrico, como la Colonia Ettore Motta (1927-1929), el edificio de distribución y contadores de la Sociedad Edison en Milán, y diversas estaciones de transformación y proyectos de Centrales hidroeléctricas en diferentes localidades alpinas, como la de Mese en Sondrio (1925-1927), Val Formazza (1931-1940) y Goglio di Baceno (1935) —las dos últimas situadas en Verbania—. Precisamente, en 1937 había comenzado el proyecto de la central eléctrica de Casteldelfino, situada diez kilómetros aguas abajo de Pontechianale.

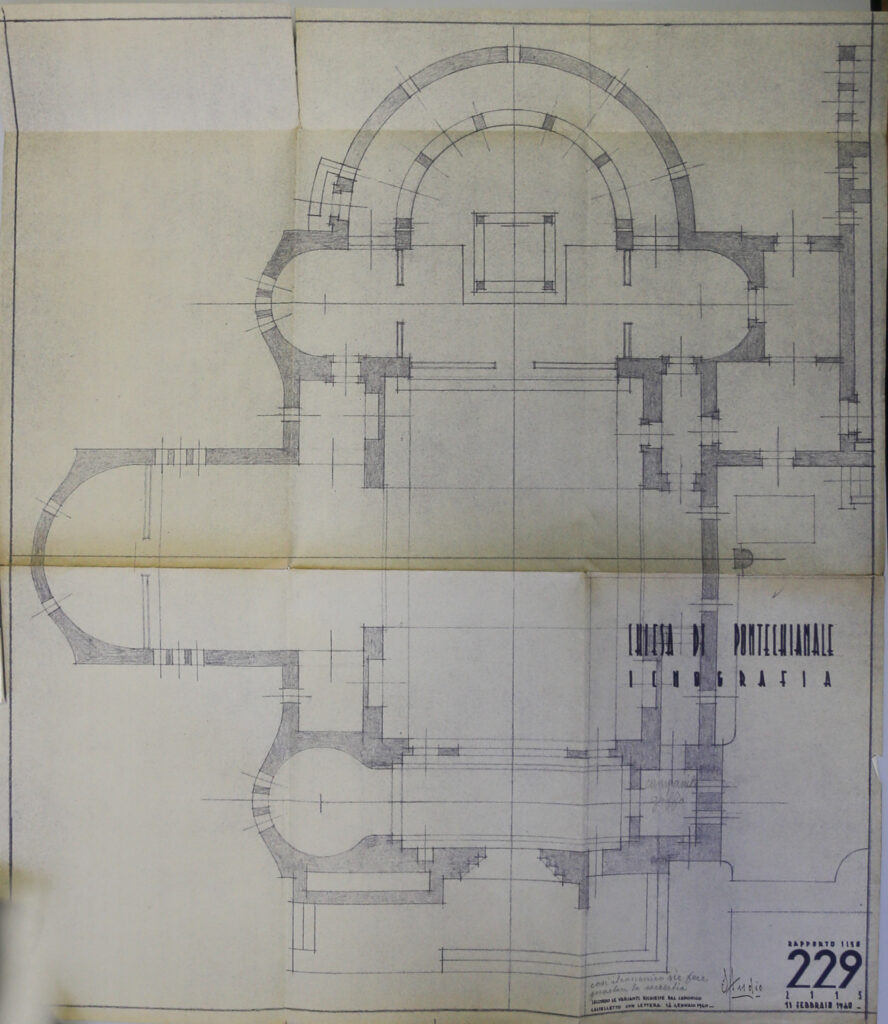

Giuseppe Sacchi compaginaba su actividad como proyectista con la docencia en el Politécnico de Milán, donde se ocupaba del curso de Arquitectura Técnica. Resulta destacable, en su actividad investigadora, la publicación en 1938 del libro Icnografia, un volumen de más de 180 páginas en el que se analizan desde, un punto de vista histórico, diferentes plantas arquitectónicas de reconocidos edificios de la historia mundial, con referencias a Vitrubio, Leon Battista Alberti o Frank Lloyd Wright. Resulta destacable en ese trabajo la amplitud de referencias extranjeras; la bibliografía recoge 63 publicaciones, de las cuales 30 son foráneas, lo que demuestra una gran apertura de este profesional. No debemos olvidar que nos encontramos en pleno periodo fascista. El libro se articulaba en cuatro partes: La ragione della pianta, L’evoluzione formale della pianta, L’evoluzione dei concetti fondamentali, y por último Le regole, donde el autor trata de realizar un compendio de las sucesivas reglas que deben aplicarse para el estudio de las plantas arquitectónicas, y que recoge en cinco apartados. En el primer apartado, titulado Regola Prima, Carta funzionale, indica las características de las uniones y de las relaciones cuantitativas entre las diversas partes de una planta. En el segundo, Dell’Unità, pone en primer plano, como factor de unidad, la definición numérica de los elementos de la planta. En la tercera parte, Degli Assi, presenta una especial referencia a las simetrías de la estructura estática del sistema, a la distribución funcional del edificio y al ambiente externo. El cuarto apartado es denominado Del reticolo, y en él el ingeniero ve un instrumento para estudiar el esquema geométrico ideal de la icnografía, el diseño de la planta, de la construcción. El quinto y último es Del confronto, consistente en estudiar diversas soluciones para un mismo problema, al que le reconoce utilidad en el caso de redistribución de construcciones existentes o con pocas limitaciones.

La publicación de este estudio, en 1938, coincide con el momento en el que el ingeniero realiza el plan regulador de Pontechianale y el proyecto de reconstrucción de la nueva iglesia de San Pietro in Vincoli (que habría de alojar el portal románico de la anterior, único elemento recuperado ante la sumersión programada). En su proyecto original, recogido en la autopublicación realizada en abril de 1938, Giovanni Sacchi. Costruzioni e Disegni[1], escribiría:

“questa chiesa sostituirà quella attuale più a valle che verrà sommersa dalle acque di un lago artificiale, e che ha, tra le parti di diversa epoca che la compongono, un portale romanico di un certo interesse artistico. Nel progetto questo portale è ricostruito entro una cornice che ne giustifica la sua preziosità. La pianta è inoltre caratterizzata dal gruppo di locali posti a sinistra della navata e che debbono essere riscaldati nel rigido periodo invernale”[2].

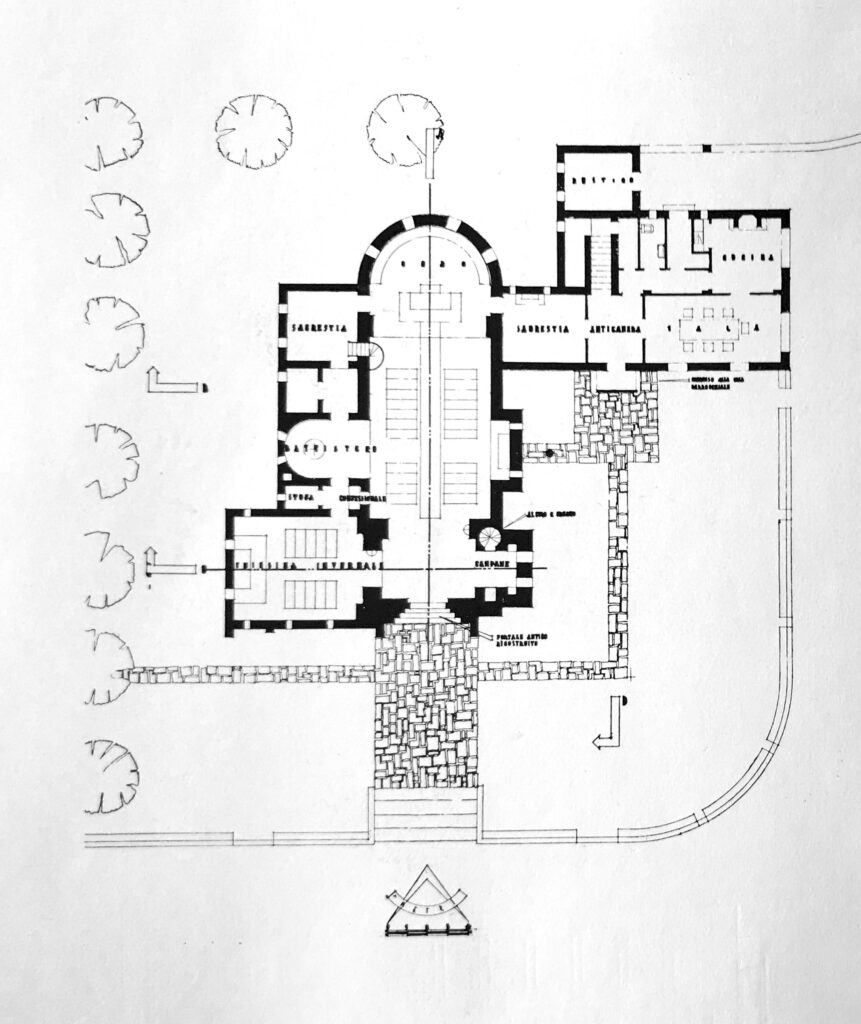

La iglesia primitiva, de la que se conservan referencias ya en 1386, era una construcción en piedra, típica del valle, con ábside semicircular orientado al este, en la que destacaba el mencionado portal románico, realizado en mármol blanco con inserciones de piedra verde en la fachada oeste, con un campanario situado a la izquierda de la entrada.

El proyecto original de reconstrucción de la iglesia, realizado por Sacchi, fue modificado desde su concepción original hasta el edificio que hoy podemos contemplar.

Lamentablemente, según la investigación realizada, el propio autor no pudo ver finalizadas las obras debido a su fallecimiento temprano en febrero de 1942, a causa de una cardiopatía que le afectó en sus últimos años de vida. Como refiere una noticia de prensa, publicada con motivo de la inauguración del templo en octubre ese mismo año[3], el proyecto fue completado por el ingeniero Balletti y el geómetra Soleri. Sin embargo, no resulta menos importante el hecho de que se tratase de una reconstrucción, que debió ser negociada y consensuada con el clero y especialmente con el párroco local, Don Chiaffredo Antonio Martino, quien se ocupaba desde 1919 de los aspectos religiosos de localidad. Especialmente interesantes resultan sus anotaciones a las copias del proyecto que se fueron poniendo a su disposición, además de su manifiesta oposición a ciertos elementos del nuevo templo, que podemos resumir en la afirmación escrita en 1953 sobre un plano del edificio conservado en el archivo parroquial de Sampeyre: “non fui ascoltato per la canonica. Disegno infelice ma la Chiesa è secondo il mio Desiderio e di tutti i visitatori”[4]. Hasta llegar a este punto podemos dar cuenta de las sucesivas modificaciones que se fueron proponiendo y a las que se refiere una misiva enviada el 26 de noviembre de 1938[5], es decir con el proyecto inicial ya realizado por Sacchi, por el canónigo G. Castelletto al “prevosto”. En la misma se menciona un informe sobre el proyecto de la iglesia que había sido entregado al Vicario General. Se manifiesta la necesidad de incluir un epígrafe en la fachada que recordase la construcción de la nueva iglesia y los datos históricos de la desaparecida. Se sugería la inclusión de un atrio, así como ampliar la anchura hasta los diez metros para facilitar la realización de procesiones internas. Aquí, aprovechando la confianza entre los dos interlocutores, el canónigo hace referencia a las posibilidades económicas de la empresa hidroeléctrica (encargada de sufragar los gastos de construcción de la misma) y apela al coraje del “prevosto” para que exigiese el máximo posible utilizando la locución latina petite e accipietis, de forma que la nueva fuese incluso más grande que la Capilla de Tapparelli de Saluzzo (que medía doce metros de longitud) y contaba con 220 feligreses, en lo que parece una clara relación entre la dimensión de la iglesia y la importancia percibida de la misma. Prosigue el canónigo insistiendo en que el ingeniero proyectista debía realizar una visita a Saluzzo, sede de la diócesis, para conocer los edificios de las hermandades de la Confraternita della Croce Rossa (o Santa Maria della Stella) y de la Confraternita della Croce Bianca (o del Gonfalone), para inspirarse en su diseño. Si esta visita se producía, el canónigo prometía a su interlocutor persuadirlo para que le construyese una bella iglesia con atrio externo como en la Croce Bianca, indicando que el estilo de la iglesia, que se había definido anteriormente como románico novecentesco, se debería adaptar “del románico al clásico con alguna línea barroca”, indicando además que no le parecía que el proyectista hubiese tenido “mucha preocupación estilística”. Señalaba además que había sugerido que el baptisterio se desplazase a la capilla invernal. Entre otras consideraciones, reflejaba además la importancia de dotar a la iglesia de la denominada “bussola” o doble puerta, necesaria en los lugares de montaña y concluía insistiendo en que se debía exigir todo lo posible en la construcción de la nueva iglesia.

Comparando las plantas del diseño original (publicado en abril de 1938) con las conservadas en el archivo parroquial y la situación actual del propio edificio, podemos constatar que muchas de las modificaciones propuestas que recogía esta misiva fueron asumidas durante el desarrollo del proyecto. Así, en abril de 1939 se propone una solución de la planta que prevé un atrio en la entrada, modificando sustancialmente la organización de esta zona y la parte izquierda del templo donde la capilla invernal, originalmente situada a la izquierda del ingreso, con planta rectangular en un volumen recto anexo, pasa a ocupar el espacio originalmente destinado al baptisterio, que tenía un pequeño ábside semicircular, retomando esta forma y aumentando considerablemente sus proporciones. Se modifica también la composición de la fachada principal, destinada a alojar el portal trasladado. De la primera solución que lo preveía enmarcado en un saliente ortogonal de piedra, se pasa a recogerlo en un arco saliente que replica el trazado del existente que se realiza con hormigón armado, imitando al interior el despiece del portal. También se modifican los vanos situados encima del portal, que pasan de uno estrecho y alargado, a cuatro abocinados en su parte inferior. Con respecto a la sección transversal publicada en abril de 1938, y al dibujo prospectico que acompañaba al proyecto, se redujo la altura de la torre campanario unos 3 metros, pasando a una altura sobre rasante de 21 metros. Parece también evidente el cambio de materiales utilizados en la fachada del templo, que en el primer diseño combinaba la piedra vista y el ladrillo, y que pasará después a ser en su mayor parte un enfoscado de cemento, reservándose la piedra para el cuerpo bajo de la fachada lateral derecha de la totalidad de la torre, en la que el proyecto original preveía sólo un recercado pétreo en los laterales. También presenta modificaciones el remate de la misma, que de cubierta plana pasó a una solución a dos aguas. El cambio de la distribución de la planta, cuya proporción se modifica desde el proyecto original tanto en programa como en dimensiones, parece acoger un nuevo eje perpendicular al principal, que pasaría por la capilla invernal, dejando a ambos lados el baptisterio y el coro masculino con sendos ábsides alabeados que configurarían una segunda cabecera de la iglesia orientada al sur, elección sensata si se tienen en cuenta las duras condiciones climatológicas del lugar.

El proyecto definitivo, al menos el último conservado en el archivo parroquial de Sampeyre, será pues el diseñado con fecha febrero de 1940, indicando expresamente “secondo le varianti richieste dal canonico Castelletto”[6] y que el proyectista, que no firma ninguno de los planos, titulará Icnografia. Resulta interesante la anotación a mano conservada en este plano, firmada por Don Martino que reza “visto questo diedi il mio consenso”[7].

En estas modificaciones e “interferencias” en el diseño podemos leer la diferencia entre una reconstrucción y un proyecto de nueva planta. Las habituales modificaciones que sufre todo proyecto de arquitectura durante su fase de diseño e incluso mientras están en curso las obras, en este caso se ven agudizadas por las exigencias de una comunidad que debía ser en cierto modo “resarcida” de la pérdida de la anterior iglesia. Pero no sólo en la influencia de la comunidad, en voz de su párroco, notamos este sentido de la reconstrucción como resarcimiento con creces en cuanto a tamaño, como reflejaba la prensa local al respecto de la inauguración, pues el nuevo templo era considerado “lleno de luz y de vida, amplio de respiro y de proporciones”[8], indicándose además que “sin duda había alcanzado a más de 1600 metros de altitud motivos de moderna y racional arquitectura alpestre, que no tiene nada que envidiar a tantas realizaciones en centros urbanos”[9]. Por otro lado, hay que tener en cuenta el significado que aporta al proyecto el hecho de alojar un elemento cargado de significado, el portal románico, en la configuración del mismo.

Según indica Infossi (INFOSSI, 2010), no resulta casual que este asentamiento recibiese el nombre de Chiesa, pues el asentamiento se situaba a “mezza costa” con las casas situadas alrededor de la iglesia, en puntos más elevados en torno a la misma. Esta disposición se replicó en el nuevo asentamiento, donde la iglesia quedaba en una posición más baja, replicando la configuración espacial anterior, en la que Sacchi tuvo muy en cuenta las curvas de nivel del terreno. Las nuevas casas se reconstruyeron en hormigón, con una factura más moderna y luminosa, con amplias ventanas y balcones. Los interiores tampoco replicaban a los preexistentes, si bien para la construcción de los tejados se reutilizaron en parte las viejas cubiertas de piedra que fueron recuperadas de las casas abandonadas, en lo que más bien parece una simple cuestión de economía de materiales.

Conclusiones

En el caso estudiado encontramos dos niveles de reconstrucción, una a nivel urbano y otra centrada en el edificio de la iglesia. Lo realmente importante en el espacio urbano es que se mantenga la relación entre las partes que constituyen el nuevo núcleo. No estamos por lo tanto abordando un típico caso de reconstrucción material, sino más bien, el intento de replicar la situación de las casas con respecto a la iglesia, buscando condiciones similares orográficas del terreno, teniendo en cuenta la importancia que en estos lugares de montaña adquiere la circulación en altura (bajar a la iglesia, subir a la casa).

Por otro lado, debemos señalar la utilización del valor simbólico del portal en la reconstrucción. Este portal, al fin y al cabo, se carga de significado al ser la única parte que permanece de la antigua iglesia, asumiendo un papel casi testimonial de la historia pasada del pueblo. Sin embargo, para preservar la memoria no se reconstruye piedra a piedra la anterior iglesia, sino que se aloja un elemento capaz de evocar el todo al que pertenecía, la desaparecida iglesia, aunque abriendo la posibilidad al proyecto de un nuevo edificio. Este nuevo edificio cumple a su vez una doble función, que podríamos calificar casi como un intento de resarcimiento a la comunidad (más espacioso, más luminoso, más moderno), y por otro lado, cumple una custodia simbólica de los restos conservados, una especie de musealización del portal “superviviente” (debemos notar que en el primer proyecto de Sacchi estaba evidentemente enmarcado en la fachada), con la adición de los epígrafes conmemorativos al exterior y al interior, que recuerdan la historia del lugar. Así, la reconstrucción de la iglesia, manteniendo su obvia función principal que es posibilitar el culto en la localidad, se convierte además en un lugar de resarcimiento y memoria.

Se trata, por lo tanto, de entender que una posible estrategia de reconstrucción es no caer en el intento de duplicar exactamente aquello que existía, com’era dov’era (y en este caso precisamente el dov’era es el origen del problema), sino de analizar sus valores, sus características. No podemos olvidar que se trata de un proyecto de arquitectura, de un sentido que va más allá de la mera conservación material de los elementos con valor patrimonial (absolutamente necesaria, por otro lado). La respuesta ya no puede ser idéntica, no tiene sentido replicarla, puesto que después del trauma la población tampoco va a ser la misma. Se hace necesario retomar y madurar el diálogo, asumiendo las pérdidas y delineando estrategias que, sin perder la memoria ni las relaciones existentes, permitan proyectar el futuro.

Bibliografía

Bernad, J.F., Bernardi, P., Esposito, D. (2009) (a cura di). Il reimpiego in architettura: recupero, trasformazione e uso, Roma: École française de Rome

Bevilacqua, P. (2002). L’”osso”. En Rivista Meridiana, 44, pp. 7-13.

García Cuetos, M.P. (2014). Desmontes, traslados y reconstrucciones de monumentos. Soluciones “excepcionales” y su aplicación metodológica en la restauración del siglo XX en España. En: De Viollet-le-Duc á Carta de Veneza. Teoría y práctica de la restauración en el espacio iberoamericano. Lisboa: Laboratório Nacional de Engenharia Civil, pp. 551-558.

Giordano, E., Delfino, L., (2009). Altrove. La montagna dell’identità e dell’alterità, Turín: Priuli & Verlucca Editori.

Hernandez Martínez, A. (2007). La clonación arquitectónica, Madrid: Siruela.

Infossi, P., (2010). La vallata sommersa. Testimonianze ed immagini della frazione Chiesa di Pontechianale, Castelponte: Museo del Mobile dell’Alta Valle Varaita e della tradizione culturale alpina di Castelponte.

Sacchi, G. (1938). Costruzioni e Disegni, Milán: autoedición del autor.

Sacchi, G. (1938). L’icnografia: i metodi di studio delle piante degli edifici nella teoria dell’ architettura dall’era classica al Rinascimento all’era moderna, Milán: Salto.

Sacchi Landriani, G. (2016). Giovanni Sacchi ingegnere e architetto. En Nava, L. Architettura e paesaggio del lago. La Colonia Ettore Motta a Suna, Verbania: Alberti Libraio Editore.

NOTAS

[1] Sacchi, G. (1938). Costruzioni e Disegni, Milán: autoedición del autor

[2] Ibidem, p. 9.

[3] “Realizzazioni del temo di guerra. La benedizione della nuova Chiesa nell’alpestre comune di Pontechianale”. Notiziario della Provinzia, Saluzzo, 9 octubre 1942, p.4

[4] Carta conservada en el archivo parroquial de Sampeyre, Cuneo, Faldone nº 10 -2.5 Pratica relativa alla costruzione della Nuova Parrochia in seguito alla costruzione della diga. UIPEE soc. costr.

[5] Ibidem.

[6] Ibidem.

[7] Ibidem.

[8] “Realizzazioni del temo di guerra. La benedizione della nuova … (op. cit.) p.4

[9] Ibidem.