Between adoberas and adoberos. Approaches to heritage from practice and knowlege

Virginia Saiquita

Arquitecta (Universidad Nacional de Tucumán), doctoranda en el Doctorado en Arquitectura (Universidad Nacional

de Tucumán) y becaria doctoral del CONICET con lugar de trabajo en el Laboratorio de Arquitecturas Andinas y

Construcción con Tierra (Universidad Nacional de Jujuy). Investiga sobre las dinámicas sociales vinculadas con

la producción de adobes en el tramo medio de la Quebrada de Humahuaca, provincia de Jujuy, Argentina. Email:

viky90_fau@hotmail.es ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4367-6863.

Recibido: 31 de enero de 2020 | Aceptado: 05 de junio de 2020 | Disponible en línea: 01 de agosto de 2020.

© Virginia Saiquita 2020. Este artículo es una publicación de acceso abierto.

CC BY-NC-ND

Resumen

El paisaje arquitectónico de la Quebrada de Humahuaca se conforma en su gran mayoría por muros levantados con adobe, siendo esta una técnica histórica con permanencia hasta la actualidad. La producción de adobes es una práctica que se desarrolla en los poblados locales como una actividad cotidiana, donde no sólo los integrantes de una familia son partícipes, sino que también otros pobladores pueden trabajar en conjunto. Es de interés en este trabajo observar cómo los adoberos y sus prácticas forman parte de una trama social que se visibiliza en la construcción del patrimonio en la tierra del área. Un análisis centrado en las prácticas, y más aún en los actores que las ejecutan, habilita una mirada sobre el patrimonio que trasciende la lectura de los objetos arquitectónicos. Veremos una forma de aproximarnos a partir de la perspectiva de adoberas y adoberos de los poblados de Huichaira, Juella y Huacalera, a las formas de trasmisión de los saberes, los vínculos sociales y las transformaciones de las prácticas. Se propone recorrer cómo en el mundo doméstico esta es una tarea que forma parte de la cotidianeidad en la que se definen diferentes roles, así también cómo los saberes parten del ámbito familiar para luego continuar en dinámicas más amplias, y cómo finalmente las posibles transformaciones e innovaciones son inherentes a los adobes y sus procesos.

Palabras clave: Prácticas constructivas, construcción con tierra, relaciones sociales.

Abstract

The architectural landscape of the Quebrada de Humahuaca is mostly made up of walls built with adobe, which is an historical technique with permanence until today. The production of adobes is a practice that develops in local towns as a daily activity, where not only the members of a family are participants but also other settlers can work together. It is of interest in this work to observe how the role of the “adoberos” and their practices are part of a social plot that is visible in the construction of earthen heritage in the area. An analysis focused on practices, and even more on the actors that execute them, enables an analysis of heritage that transcends the architectural objects. We will approach to this problematic from the perspective of “adoberas” and “adoberos” of the towns of Huichaira, Juella and Huacalera, to the forms of transmission of knowledge, social ties and transformations of practices. It is proposed to explore how in the domestic world this is a task that is part of the daily life in which different roles are defined, as well as how knowledge starts from the family environment and then it continues in broader dynamics and how finally the possible transformations and innovations are inherent at adobes and their processes.

Keywords: Constructive practices, earth construction, social relationships.

Introducción

La producción de adobes es una práctica que se desarrolla en los poblados de la Quebrada de Humahuaca como una actividad cotidiana, donde no sólo los integrantes de una familia son partícipes, sino que también otros pobladores pueden trabajar en conjunto. El paisaje local se conforma, en su gran mayoría por arquitecturas cuyos muros han sido levantados con adobe. Es una práctica histórica que continúa sosteniéndose hasta la actualidad, dando cuenta de su relevancia para los pobladores. Se ha registrado el uso de adobes en sitios prehispánicos (Nielsen, 2006), en buena parte de la arquitectura colonial (Viñuales, 1994), y en la producción contemporánea (Rotondaro y José, 2014). Si bien la incorporación de la Quebrada de Humahuaca como Patrimonio Mundial en el 2003 intensificó distintos procesos de trasformación, el adobe sigue siendo el material predominante de construcción, y el oficio de adobero continúa teniendo un lugar importante.

Dentro del mundo de la construcción con tierra, el adobe es una de las técnicas sobre las que más se ha investigado desde diferentes aspectos, con variables en la práctica en las distintas regiones del mundo donde se desarrolla esta técnica (Houben et al. 1994). Hay trabajos enfocados en las características técnicas (Neves y Borges Farias, 2001; Viñuales, 1994, 2009), las materias primas dentro de la producción (Fernandes y Tabares, 2016), el comportamiento mecánico de los adobes (Barrios et al., 1986; Rivera Torres, 2012; Varum et al., 2011), el proceso de elaboración (Ramírez et al., 2015; Rotondaro, 2011; Silveira et al., 2013), y el comportamiento frente a los sismos (Vargas et al., 1983). Estos trabajos, se han orientado, por ejemplo, al estudio de la técnica desde un abordaje patrimonial (Guerrero Baca, 2007; Viñuales, 2009), o desde los modos de construir locales (Barada et al., 2011; Tomasi, 2009) y, junto con otros, han ampliado el conocimiento sobre esta técnica en forma significativa. Sin embargo, el rol de los adoberos y sus prácticas dentro de una trama social que es constitutiva del patrimonio y de su sostenibilidad en el tiempo, no es un tema que haya sido particularmente considerado, y a ese aspecto se orienta el presente trabajo.

La producción de adobes es una práctica que puede reconocerse como un fenómeno social (Tomasi, 2009), y aproximarnos a las lógicas de esta técnica desde los ámbitos domésticos nos ayudará a comprender el rol de los adoberos. Esto implica considerar las formas de transmisión oral de los saberes y prácticas en el ámbito familiar y local, sus trayectorias y el universo que involucra a los adoberos como actores sociales (Thomas, 2005). Un análisis centrado en las prácticas, y más aún en los actores que las ejecutan, habilita una mirada sobre el patrimonio que trasciende la lectura de los objetos arquitectónicos para reconocer su integralidad, de la cual son constitutivas las materialidades, pero también los sujetos, prácticas, saberes y sentidos.

El objetivo de este artículo es reconocer el valor de lo patrimonial como un proceso de interconexión a través del tiempo asociado con la práctica de elaborar los adobes. A través del análisis de las trayectorias de vida de adoberos de la Quebrada de Humahuaca, nos aproximaremos a los modos de transmisión de los saberes y prácticas en el ámbito doméstico, donde existe el compartir y la incorporación de conocimientos a partir de la práctica y la participación de los miembros de las familias, considerando este proceso como parte constitutiva de los sentidos patrimoniales en el área, que se definen en torno a las arquitecturas con adobe. Por lo que este trabajo busca aportar al conocimiento global y regional sobre la construcción con adobes, y pretende hacerlo desde la profundización en una región específica donde esta práctica tiene una gran relevancia.

El cortar adobes, término que se refiere a la acción de elaborar adobes, con y para la familia como legado del pasado, no se refiere tan solo a lo heredado, donde la construcción del patrimonio resultaría relegada y sin vinculo sobre el presente, sino que, también se genera en este presente y se modifica en el trascurso del tiempo (Troncoso, 2005). A la vez, este conjunto de saberes forma parte de la identidad de las familias, puesto que cada una de ellas tendrá sus principios y elecciones particulares sobre los materiales, y tiempos de ejecución, entre otras cuestiones. Existe una reformulación constante del pasado, que se va construyendo en el hoy a través de la transmisión de los saberes (Carvalho et al., 2014). Desde el patrimonio, este proceso suele reconocerse como una evocación del pasado a través de bienes materiales, pero este tipo de prácticas en realidad se suceden en el presente, por lo que es un hecho dinámico, y es entonces que nos preguntamos: ¿Qué rol tienen dentro del patrimonio los saberes que de alguna forma se materializan a través de las técnicas y mampuestos? ¿Existe una concordancia entre el reconocimiento patrimonial de las arquitecturas con adobe y el reconocimiento de los saberes y memorias de quienes las producen, las familias y adoberos?

En el ámbito doméstico, para las familias adoberas, transmitir está vinculado al compartir, de estas relaciones surge también el vínculo entre las personas y los materiales. Los sentidos que atraviesan una determinada construcción en adobe también están definidos a través de ese compartir. El patrimonio adquiere sentido en la relación entre las arquitecturas y las comunidades que las producen, las familias y los constructores. En este marco, la construcción del patrimonio no es tan sólo una evocación del pasado, sino que se intenta preservar un proceso de transmisión, transformación y redefinición de los saberes (Gonzáles, 2014).

A continuación, se describirán las características principales de la práctica del cortar adobes en el ámbito doméstico de la Quebrada de Humahuaca. Luego, se observarán las trayectorias de dos adoberos y una adobera de la región como un camino para acercarnos a las formas de transmisión de los saberes, los vínculos sociales y las transformaciones de las prácticas. Finalmente, se verán los puntos en común y las particularidades entre las trayectorias y los modos de hacer.

Metodología

Este trabajo surge de una investigación doctoral más amplia en curso sobre la producción de adobes en la Quebrada de Humahuaca, orientada a los aspectos técnicos y a sus dinámicas sociales. A estos efectos, en términos metodológicos, se combina el trabajo de campo en territorio con los estudios materiales en laboratorio. De esta manera se busca desarrollar abordajes que permitan aproximaciones complementarias al objeto de estudio. En este artículo, la metodología es fundamentalmente etnográfica.

Los datos de este artículo han surgido puntualmente del trabajo de campo realizado en distintos poblados, y nos centraremos puntualmente en los casos de Huichaira, Juella y Huacalera. Para el trabajo se observó a los adoberos en el marco de sus experiencias y trayectorias, en prácticas que van más allá de la producción de los mampuestos, por lo cual es fundamental trabajar en el territorio y la observación participante, incorporando estrategias etnográficas para abordar la realidad local (Guber, 2011).

Se realizó un relevamiento y registro de casos de adoberos locales conocidos en la región por este tipo de actividades, a través de mapeos con referencias geográficas de cada uno, en zonas actuales de trabajo dentro de los poblados correspondientes a la zona media de la Quebrada, que se encuentran en activo. En los casos de estudio, se han realizado entrevistas semiestructuradas enfocadas en los modos de aprendizaje de la técnica, el desarrollo en la práctica junto con sus trayectorias y recorridos de vida. Las entrevistas se han completado con observación participante del proceso de elaboración de los adobes.

Esta práctica se desarrolla en el día a día, en el seno de la esfera doméstica reproduciendo e innovando esquemas aprendidos dentro de la tradición familiar, y se encuentran fuertemente vinculados con otros comportamientos sociales. Esto es indisociable de un abordaje conceptual donde el análisis del patrimonio contempla sus dimensiones sociales y las técnicas se constituyen como prácticas cargadas de sentido e imbuidas de relaciones.

El área de estudio

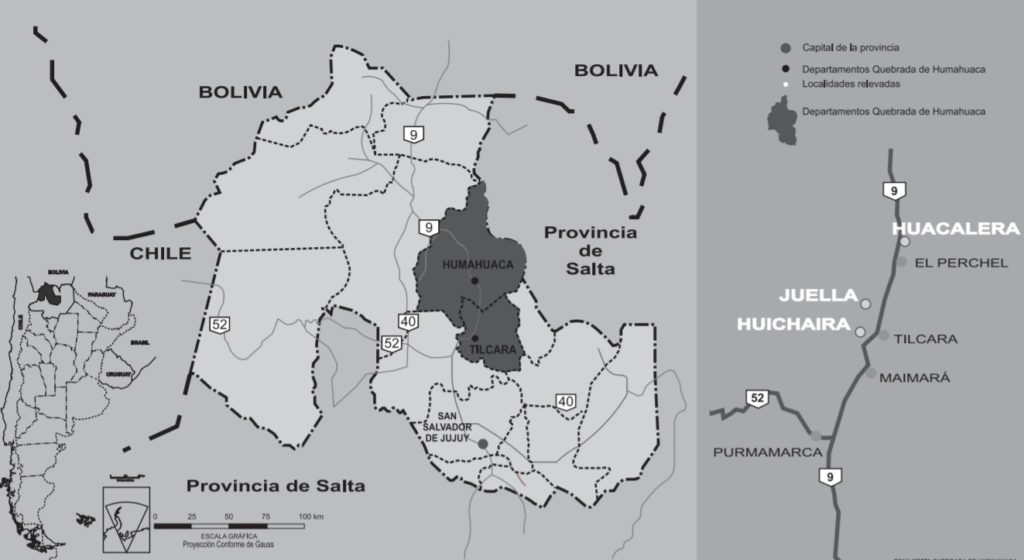

La Quebrada de Humahuaca se ubica en la Provincia de Jujuy, al norte de Argentina. Se constituye como una depresión en sentido nortesur con una extensión longitudinal aproximada de 150 km, con variación altitudinal de

entre 1,600 a 3,200 msnm (Ángeles Carlos, 2017; Reboratti et al., 2003). Históricamente ha sido un corredor que vinculaba las tierras bajas y altas permitiendo la articulación económica cultural y social.

En el paisaje que comprende el área de estudio es notable la presencia de la construcción con tierra, y un gran número de arquitecturas locales se levantan con estas técnicas. Especialmente en las últimas décadas, procesos asociados a transformaciones económico-productivas de la población, y en particular al crecimiento del turismo, han implicado cambios llamativos en estas arquitecturas, con la incorporación de materiales industrializados, que no se dieron de un modo homogéneo. Así, mientras las cubiertas de barro y las pircas de piedra y barro1 tendieron a ser reemplazadas por otros materiales como chapas de zinc y estructuras de hormigón armado, la mampostería de adobe se presenta como una de las técnicas con mayor vigencia alcanzando a más del 80% de las viviendas actuales (INDEC, 2010).

La Quebrada de Humahuaca, consiste en una serie de poblados, aglomerados urbanos como Maimará, Tilcara y Huacalera, y otros de carácter rural como Huichaira, Juella y El Perchel. Para este trabajo nos enfocaremos en la zona media de la Quebrada de Humahuaca, comprendida desde la localidad de Purmamarca (ubicada sobre la RN 52, a 3km de la RN9) hasta la localidad de Huacalera (sobre la RN 9), que contempla una superficie aproximada de 500 km2 (Figura 1).

Como se ha indicado, se considerarán adoberos y adoberas de tres poblados, Huichaira, Juella y Huacalera. En el departamento Tilcara, provincia de Jujuy donde se emplazan los tres poblados, las prácticas agropecuarias de escala familiar siguen teniendo un rol sustancial, en combinación con otras actividades comerciales, el turismo y el empleo público. Dentro del departamento se han registrado alrededor de 600 explotaciones agropecuarias, de las cuales alrededor del 70% tienen menos de 5 ha, orientadas fundamentalmente a la producción de hortalizas, forrajes y frutales, en especial durazno y manzana (CNA2 , 2008). El pueblo de Huichaira (Figura 2) se ubica longitudinalmente sobre la margen derecha del río de Huichaira a 1 km de RN 9, con viviendas rurales dispersas. Los habitantes de este poblado se dedican mayormente a la agricultura y la ganadería, destacándose la producción de durazno. En dirección norte sobre RN 9, a 7 km de la localidad Tilcara y 2 km hacia el oeste, se encuentra Juella (Figura 3). El pueblo se desarrolla a lo largo de la quebrada homónima, y comparte, al igual que Huichaira, el trabajo de la tierra en el ámbito agrícola y la producción de duraznos, con una población de 200 habitantes (DiPEC3, 2010). A 14 km de Juella se localiza Huacalera (Figura 4), ubicada en paralelo con la ruta nacional, tiene como máxima referencia el Trópico de Capricornio y es, de los tres casos citados, el pueblo más extenso con 2,064 habitantes (DiPEC, 2010).

Nos interesa destacar sobre estos lugares que se trata de sectores rurales donde la práctica de producir adobes en el ámbito doméstico se sostiene hasta la actualidad, y el oficio de adobero en las familias se mantiene inter generacionalmente. Estas familias conservan las formas tradicionales para elaborarlos, pero con variaciones entre sí, relacionadas con las características particulares de sus pueblos. Este oficio se desarrolla en momentos claves del día y durante ciertos períodos del año, entendiendo que no se cortan adobes todo el año y todo el tiempo. El adobero interactúa estrechamente y continuamente con otras prácticas cotidianas de la vida familiar, que no escapan de la misma lógica social.

La producción de adobes en el ámbito doméstico

El proceso de elaboración de adobes tiene operaciones técnicas que se ejecutan sobre los materiales. Sin embargo, no es posible limitar el proceso a la simple secuencia de acciones sin considerar la influencia del adobero, quien incorpora esquemas mentales ligados a las experiencias obtenidas a lo largo de su vida (Lemmonier, 1993). La elaboración de adobes en el ámbito familiar implica que la totalidad de las tareas del proceso descansan en el grupo doméstico. Los mampuestos son elaborados en el terreno para levantar sus propias casas o la de algún vecino con quien se tenga un vínculo muy estrecho en una red de colaboración. Esta actividad, se compagina también con otras tareas diarias de la familia, como la ganadería y la agricultura.

Normalmente, se considera la producción de adobes como una tarea masculina. Si bien habitualmente son los varones quienes se dedican mayoritariamente a esta tarea, las mujeres tienen y han tenido roles importantes dentro del proceso.

Para hacer los adobes, los miembros de la familia que participan, recolectan las materias primas del propio terreno o de zonas aledañas, o los obtienen por intercambio. El suelo que se utiliza debe ser gredoso4 y por lo general es extraído del mismo lote, mientras que la paja es traída previamente de lugares cercanos, los cerros o terrenos de algún conocido.

El proceso comienza con la preparación de la tierra, moliéndola y disgregándola de forma tal que no existan aglutinaciones luego en el preparado del pastón, y esto permite a la vez descartar piedras y algún otro tipo de elemento que no sea pertinente. La paja se la prepara cortándola una longitud de entre 12 y 15 cm. Luego, con la tierra se forma una especie de volcán y alrededor se esparce una parte de paja y en el interior se coloca el agua, que suelen obtenerla aprovechando el desvío de una acequia. Las proporciones de materia prima pueden variar, pero se tiene por ejemplo una proporción de 5m3 de suelo con un aproximado de un 20-25% en fibra (Barada et al., 2011).

Se mezcla de manera tal que la humedad llegue a todos los granos del suelo y, si es necesario se puede agregar paja, hasta el punto de lograr una mezcla que esté en un estado plástico (Rivera Vidal, 2012). A continuación, se deja dormir5 el pastón entre uno y dos días o más, mezclándolo cada 24 horas. Para cortarlos (los adobes) se utilizan moldes de madera o chapa con medidas interiores que pueden variar entre familias, de acuerdo con las necesidades específicas. Se coloca la mezcla en el interior, presionando para expulsar el aire que pudiera quedar (Fernandes y Tabares, 2016). Finalmente, los adobes de dejan secar al sol, y luego de 3 a 4 días se colocan de canto para finalizar el secado, por un período que puede ser de entre 7 y 15 días. Cortar adobes se realiza en ciertos períodos del año, cuando las lluvias y temperaturas bajas no impiden el trabajo ni deterioran los mampuestos, siendo de agosto a diciembre, y de marzo a mayo. Dentro de la elaboración cada adobero maneja proporciones diferentes de la materia prima, pero en términos generales con un aproximado de 5 m3 de suelo junto con la fibra, pueden alcanzar a elaborar entre 1000-1500 unidades de adobes por día, con adoberas dobles de 40 x 20 x 10 cm.

Esta es una descripción generalizada del proceso, y puede tener variantes entre familias. Cada una adopta criterios diferenciados de acuerdo a sus trayectorias, y la forma en la que aprendieron la técnica, en el marco de las necesidades presentadas. Este universo de sentidos, gestos y relaciones es el que nos interesa abordar para tener una comprensión más profunda del patrimonio construido en tierra.

Ser adobero

Los adoberos son actores sociales insertos en un universo complejo donde la práctica y la experiencia, al igual que sus trayectorias de vida, se vinculan. Por ello entonces nos preguntamos, ¿Quién es el adobero dentro del mundo doméstico? ¿Cuál es su rol? ¿Qué es lo que lo hace adobero? En un grupo doméstico, las tareas se reparten entre los integrantes, de manera tal que cada uno ocupa un rol específico. Así, para elaborar los adobes, los padres y madres traen la tierra y mezclan el pastón, mientras que los niños y niñas participan en la medida de sus posibilidades, desde una lógica lúdica, recolectando la paja (Tomasi, 2012).

El oficio de adobero involucra al entorno familiar, donde se participa desde la niñez. En la adultez las personas cortan adobes, de manera grupal o individual, en momentos puntuales de su vida, destinando los mampuestos para uso de la propia vivienda, su ampliación; también en colaboración con otros familiares o vecinos. Si bien existen personas cuya dedicación tiene que ver con el ámbito de la construcción, otras combinan estas tareas con otras actividades. Así, un porcentaje significativo son agricultores o pastores, que trabajan en las quintas de su propiedad en las zonas de residencia, mientras que otros sostienen puestos de trabajo durante medio día o se dedican a la albañilería. Adoptan el rol de adoberos cuando llega el momento de adicionar un cuarto a la vivienda, o levantar la casa.

Al hablar de los roles que se desempeñan en la producción de adobes, varones y mujeres se enmarcan en este estudio. El análisis desde la perspectiva de sus protagonistas ayuda a aproximarnos a un mundo complejo de relaciones y vínculos, gestos y saberes. Para este trabajo, se considerarán los casos de dos adoberos y una adobera quienes residen en los pueblos de Huichaira, Juella y Huacalera, respectivamente. Cada uno ha realizado adobes desde su infancia, aprendiendo con sus padres y, ya como adultos, han levantado sus propias casas. Los atraviesa la práctica de una técnica, y las particularidades de lo que han vivido no son ajenas a sus modos de hacer en la producción de adobes. Veremos los casos de pobladores y adoberos residentes en estos pueblos. Cada uno desde su lugar de origen y sus saberes, nos acercará a los sentidos de ser adobero y a los que este modo de vida imprime en el patrimonio arquitectónico de la región.

El rol de la mujer en las dinámicas de lo doméstico

En este primer caso se trata de una mujer adobera de Huichaira, nacida en el mismo poblado, aunque vivió en la capital de la provincia durante varios años, y actualmente reside en el hogar que construyó con su esposo, dedicándose a la cocina. Durante su niñez con sus padres, hermanos y hermanas, aprendió a preparar el barro y cortar adobes, en ocasiones para refaccionar áreas en la mampostería o los revoques, y otras para levantar una nueva habitación o tortear6 la cubierta cada cierto tiempo por el escurrimiento de las lluvias.

El trabajo era realizado por la familia en conjunto. Días previos al preparado de los adobes se buscaba la paja de trigo, del sembrado en la quinta. En ese entonces era habitual sembrar trigo en las quintas de Huichaira, destinado principalmente a la producción de harina, y el resto de la planta era aprovechado como fibra en las construcciones de barro. El día anterior al corte, sus padres removían el suelo del lugar en el lote, alejado de la parte lindante con el río, porque éste contenía arena. La tierra debía ser arcillosa casi en su totalidad, con muy poca arena y sin piedras. Se extraía el suelo con picos y palas, tratando de molerlo lo máximo posible. Mientras ella, junto con sus hermanos, picaban la paja a modo de juego con el largo que se les indicaba, y buscaban guano de chivo en los corrales. El agregado de guano7 era para darle a los adobes una protección extra frente al agua, para que no se lavaran8 con las lluvias.

Para el día del preparado del pastón se comenzaba muy temprano en la mañana, para concluir a la hora del almuerzo. Con botas y picos se revolvía todo junto con agua hasta formar una mezcla homogénea, para dejarla descansar varios días. Esto era muy importante porque:

[…] cuando se abre el adobe, así como todo rajado, es porque no está bien sobado, no tiene mucha paja ni guano y tampoco está demasiado descansado9.

Un entrevistado recuerda haber participado en la elaboración de adobes en varias ocasiones, y durante su infancia también haber trabajado en las quintas y tareas del hogar con su familia.

[…] desde los 8 años que hice adobes, ayudando al papá, tenía que aprender para que cuando me hiciera mayor pudiera hacer mis casas y vivir independiente, porque en esa época no te dejaban vivir con pareja si él no tenía una casa o un terreno10.

Al trabajar cortando adobes durante largas jornadas para levantar su casa fue cuando formó su propia familia, mudándose a un terreno cercano a la entrada del pueblo frente a la Ruta Nacional 9. Para cortar sus adobes, tuvieron que recolectar las materias primas recurriendo a quintas de amigos cercanos y de la familia. Trasladaron la tierra “buena” de esas quintas, dado que la del terreno era demasiado ripiosa. En cuanto a la paja, para ese entonces el cultivo de trigo era prácticamente inexistente, porque las familias dejaron de sembrarlo al requerir cuidado constante, y recurrieron entonces al uso de una paja tipo espuro (Pennisetum chilense). Ésta crece en los cerros de Huichaira y fue recomendada por su padre por la gran similitud con la de trigo. Usaron también para estos adobes el guano de chivos proveniente de los corrales de ambas familias (Figura 5).

Una vez dispuestos los materiales, preparaban el barro replicando la forma en la que aprendió de niña. Para el cortado, armaban el molde en madera con dimensiones de 40 x 38 x 11 cm, molde que ella aún conserva (Figura 6).

Hoy, con 66 años, recuerda claramente lo aprendido y aunque en la actualidad no se dedica a la producción continua de adobes, ante la necesidad de ampliar su casa, elige contratar a un tercero para la elaboración de los bloques, y ella dirige y certifica la calidad de los mampuestos.

La importancia de este caso radica en el rol de la mujer a la hora de hacer los adobes, y cómo su participación es activa a lo largo del proceso. La mujer sabe de construcción y sobre hacer adobes, ya que en lo cotidiano los integrantes de una comunidad trabajan juntos en familia, aprendiendo unos de otros, donde la transmisión de esos saberes proviene de la puesta en práctica. Se podría señalar cómo algunos hechos o sucesos puntuales en la vida de las familias involucran hacer adobes, desde levantar una habitación para algún hermano, hasta la construcción de las primeras paredes de la propia casa. Dentro de este mundo doméstico, hacer adobes forma parte de la cotidianeidad, al igual que otras actividades como trabajar la tierra de las quintas o cocinar y todas éstas de alguna forma están vinculadas. En este caso, la experiencia de la adobera en las cosechas y el conocimiento agrícola, le permiten conocer los suelos y diferenciar las fibras aptas para incorporarlas en los adobes.

Los intercambios más allá de las casas

El adobero de este caso reside actualmente en Huacalera. Es un hombre mayor de 65 años, que vivió aproximadamente 30 años fuera de la provincia, partió de muy joven hacia el sur del país para trabajar en ladrilleras y en la cosecha de frutas. Luego de unos años volvió a Jujuy para empezar a trabajar en Mina El Aguilar, al norte de la provincia, en el departamento de Humahuaca. Hoy se encuentra jubilado, pero continúa haciendo algunos trabajos como albañil, únicamente para personas conocidas o cercanas.

Aprendió a hacer adobes durante su infancia, colaborando con su madre, hermanos y tíos en las refacciones de casa y el armado de corrales. Luego, el corte de los adobes se limitó a momentos puntuales en su vida, elaborando siempre algunos extras para acopio, en caso de necesitarlos a futuro. Similar al caso anterior, las materias primas, el suelo y la paja, provenían del mismo terreno.

Su proyección en su juventud no era regresar a su pueblo, pero las continuas luchas por encontrar un lugar donde establecerse lo llevaron nuevamente a Huacalera, donde redescubrió un oficio que practicaba de niño.

[…] para cuando volví, lo primero fue hacerme de un terrenito para levantarme mi casita […] y la quiero hacer de adobes porque es calentito y es como me crié […]11.

Al empezar a cortar adobes para su casa, algunos conocidos y familiares cercanos acudieron a él para que realizara algunos trabajos de albañilería y les cortara adobes. Así empezó a elaborar estos mampuestos para terceros conocidos, y a entablar relaciones con otros adoberos de la zona. En este sentido, se aprende y afianzan los saberes observando a otros hacerlo. Se aprende haciendo, poniendo en práctica. Así, al intentar mejorar el modo en que elaboraba los adobes, se acercó a otros adoberos experimentados, observaba e intentaba reproducir algunos de los “trucos” que pudiera adoptar. Logró afianzar, durante este proceso, el recuerdo de niño sobre la práctica a través de estos adoberos.

[…] para esta changa es la primera vez que me toca trabajar con este suelo tan gredoso, con lo que pones demás agua se vuelve muy pastoso […] se pega […] y es difícil de mover con la pala […] Tuve que hacer unas pruebas primerito antes de largarme, como me enseñó un amigo […]”

El trabajo en otros terrenos implica desafíos constantes, porque cada suelo es diferente. En efecto, en una obra en particular, este adobero se encontró con un suelo mucho más gredoso, y al notar esta diferencia consultó con otros adoberos sobre la mejor forma de trabajarlo. Llegó a la solución de humedecer la tierra, ya limpia de piedras, dejándola reposar una o dos horas, para equilibrar la plasticidad del suelo y poder incorporar la fibra. En este caso también se encontró con la necesidad de colocar la paja extraída del terreno, aunque consideró, que esta era demasiado fina y no era de las óptimas (Figura 7).

[…] esta paja es finita, de acá nomás […] se va a podrir rápido12.

Reproduciendo los modos de hacer de otros adoberos, mandó a hacer un molde de chapa para dos adobes con medidas de 35 x 28 x 11 cm (Figura 8). Tanto el tamaño de la adobera como el peso influyen y repercuten físicamente en la zona baja de la espalda, por lo que una adobera de mayor tamaño afectaría el físico de quien trabaja. El conocimiento no sólo consiste en el saber técnico, sino que involucra otros saberes igual de importantes para la sostenibilidad de la tarea.

En este caso, el intercambio de saberes partió desde lo doméstico, para luego continuar con dinámicas más amplias en una misma comunidad, sumadas a otras experiencias de vida como el trabajo asalariado en otras zonas del país. Para este adobero cortar adobes terminó formando parte de la cotidianeidad, donde al elaborar continuamente reafirma aquel aprendizaje de la infancia.

Entre las tradiciones domésticas y las innovaciones

Este último caso se refiere a un adobero mayor, con 86 años de edad, jubilado y que se encuentra parcialmente alejado del oficio de adobero por cuestiones de salud. Al cumplir los 18 años prestó el servicio militar y tuvo que dejar el pueblo, pero al retornar decidió viajar al sur del país para trabajar en obras viales y de ingeniería. Sin embargo, volvía periódicamente a Juella para sus vacaciones laborales, y casualmente esas semanas coincidían con la época de corte de adobes en los meses de octubre y noviembre. Fue durante estas estadías breves que empezaron las primeras pruebas de “hacer para vender”, usando el suelo de la quinta familiar. Al igual que los casos anteriores, aprendió a cortar adobes con sus padres y hermanos, por lo que los primeros cortes le permitieron retomar viejas prácticas.

Más allá de la inclusión de algunas cuestiones aprendidas a lo largo de su vida, durante la práctica innovó en dos temáticas: dejar de usar paja y trabajar con un caballo para mezclar el barro. Para fines de la década de 1950, la paja de trigo para adobes escaseaba, debido a que en Huichaira los pobladores dejaban de producir trigo para empezar a cosechar maíz y duraznos. Frente a este nuevo panorama, al no contar con la paja suficiente y tener que comprarla a terceros, generando gastos extra, decidió suprimirla en sus adobes y depender únicamente del suelo. Para lograr una mezcla óptima sin el agregado de paja, acudió al uso de un caballo, destinando una zona exclusiva en el fondo del terreno (Figura 9). En algún momento, durante el tiempo que vivió en el sur, al acercarse a una ladrillera observó cómo incluir a los caballos para el batido puede acortar los tiempos de mezcla; batir el barro de esta forma no requiere más que la participación de una persona, para guiar el animal y regar el suelo con una manguera, humedeciéndolo de forma controlada:

[…] para poder mover esta tierra tengo que poner el arado en el caballo y ayudarme con el pico, para remover […] esta tierra, es bien dura y si se asienta se hace como piedra […]13.

De esta manera sistematiza alguna de las tareas para que la elaboración sea lo más eficiente posible. Cuando construyó su vivienda, cortar adobes era una actividad realizada junto con su esposa e hijos, y él era quien guiaba las tareas. Al tener la oportunidad de comercializar los mampuestos por la continua demanda, la familia cortaba, pero sólo en períodos de vacaciones de los niños. Durante ciertos momentos contrataba ayudantes para trabajar exclusivamente en el cortado de adobes pero, con el tiempo, la mayoría dejó de asistir, por lo que uno de sus sobrinos empezó a colaborar no sólo en el corte, sino en todo el proceso. Los saberes aprendidos por el sobrino surgieron del intercambio con su tío adobero.

…yo le enseñé a él, porque él no sabía cortar con caballos. Así que lo que sabe es porque pasó por mi […]14.

En este caso, el adobero incorporó el oficio de pequeño, en su hogar y con el paso del tiempo, su decisión de dedicarse a la comercialización de los adobes se encontró con situaciones que no le permitían replicar la práctica de la manera en que él la conocía, modificando la técnica, de modo que obtuvo adobes de buena calidad en este nuevo contexto. Este adobero se desplazó desde el ámbito doméstico al comercial, concibiendo esa ocupación como una actividad rentable. Es posible observar que durante su trayectoria se encontró en la búsqueda constante, para optimizar el proceso, de acortar tiempos y mejorar la calidad.

Consideraciones finales

En la práctica cotidiana de cortar adobes en el mundo de lo doméstico, las familias están presentes continuamente y los niños y niñas participan desde muy jóvenes en esta actividad. Esto es posible verlo en los tres casos de estudio, donde cada uno fue incorporando progresivamente esquemas y estrategias a través de la práctica diaria y la guía de sus familiares.

Dentro de este proceso de aprendizaje de la práctica familiar cuando se cortan los adobes, se presenta la articulación entre el pasado y el presente, revitalizando las memorias del hacer de los abuelos, replicando y prolongando no tan sólo acciones sino también saberes. A través de cada uno de los casos observados, es posible reconocer al patrimonio como un proceso que emerge de las relaciones y vínculos sociales que surgen en el grupo familiar, en el ámbito doméstico. El reconocimiento de las fibras con la adobera en el primer caso, los ajustes y trasformaciones en los materiales para el barro del segundo, y la reafirmación y adopción de nuevos aprendizajes con la práctica como en el último, muestran cómo el adobe es ensamblado dentro del patrimonio doméstico/familiar como un objeto de valor para levantar la casa, para el uso de las materias primas como tareas conjuntas, y para el espacio que se generará junto con el tiempo de cortado. Por otra parte, desde sus subjetividades y en sus trayectorias, cada una de las personas que intervienen en este proceso nos lleva a pensar en lo patrimonial desde una concepción dinámica, donde las tradiciones se actualizan constantemente.

Si bien al usar una práctica constructiva, esta pareciera no interactuar estrechamente con otras tecnologías, cuando se elaboran adobes existen otras esferas técnicas que están en la misma lógica social. Como en el caso de la mujer adobera, que participa en el corte y realiza también otras tareas; como trabajar la tierra para cosechar. Aprender a trabajar en las quintas, ha consolidado otros conocimientos sobre especies vegetales que se pueden utilizar en la construcción con barro, así como también sobre los tipos de suelos. Las trayectorias de las personas y sus conocimientos, resultan clave para comprender la variabilidad de procesos y técnicas en la construcción con tierra, y su rol como patrimonio en cierto territorio.

El último caso analizado muestra cómo frente a la imposibilidad de usar fibras vegetales, el mismo conocimiento, asociado con una tradición brinda las herramientas que orientan su cambio, logrando, en este caso, transformar las condiciones de un proceso para optimizarlo. Esto nos expone a la necesidad de discutir cierto carácter estático de algunas concepciones del patrimonio, donde en torno de la autenticidad se tiende a la inmovilidad y, por el contrario, un análisis desde las prácticas permite observar que la transformación es inherente al patrimonio y su materialidad.

Bibliografía

Barada, J.; Tommei, C.; Nani, E. (2011). Usos y formas del adobe: una aproximación desde las prácticas constructivas en Susques y Rinconada. En: Tomasi, J.; Rivet, C. (Comp.). Puna y arquitectura. Las formas locales de la construcción. (pp. 71-81). Buenos Aires: CEDODAL.

Barrios, G.; Álvarez, L.; Arcos, H.; Marchant, E.; Rossi, D. (1986). Comportamiento de los suelos para la confección de adobes. Informes de la construcción, vol. 37 (n° 377), pp. 43-49.

Delfino, D. (2001). Las pircas y los límites de una sociedad. Etnoarqueología en la Puna (Laguna Blanca, Catamarca, Argentina). En: Kuznaur, L. (editor). Ethnoarchaeology of Andean South America. (pp. 97-137). Michigan: International Monographs in Prehistory

De los Ángeles Carlos, G. (2017). Tierra, territorio y patrimonio en Quebrada de Humahuaca. Revista nuestra NOA, n° 11, pp.103-117. Fernandes, M.; Tavares, A. (2016). O adobe. Lisboa: Argementum.

González, P. (2014). Patrimonio y ontologías múltiples: hacia la coproducción del patrimonio cultural. En Gianotti García, C.; Barreiro Martínez, D. y Vienni Baptista, B. (Coord) Patrimonio y Multivocalidad. Teoría, práctica y experiencias en torno a la construcción del conocimiento en Patrimonio. Montevideo, Uruguay: Ediciones Universitarias, Unidad de Comunicación de la Universidad de la República.

Guerrero Baca, L.F. (2007). Patrimonio construido con tierra. México: Universidad Autónoma Metropolitana.

Guber, R. (2011). La etnografia. Método, campo y reflexividad. Norma Literatura y ensayo. Buenos Aires: Siglo XXI.

Houben, H., Guillaud, H. (1994). Earth Construction – A comprehensive Guide. Londres: ITDG Publishing.

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2010). Censo Nacional de Población Hogares y Viviendas.

Lemonnier, P. (1993). Technological choice. Transformations in material cultures since the Neolithic. Londres: Routledge

Neves, C.; Borges Faria O. (2011). Técnicas de construcción con tierra. Brasil: FEBUNESP/Proterra, Bauru.

Nielsen, A. (2006). Plazas para los antepasados: Descentralización y poder corporativo en las formaciones políticas preincaicas de los Andes circumpuneños. En: Estudios Atacameños, vol. 31, pp. 63-89.

Ramírez, E.; Montesinos, R., Marqués, R.; Morales, S.; Uceda, S.; Lourenço, P.; Aguilar, R. (2015). Análisis mecánico de albañilería arqueológica de adobe bajo cargas de compresión uniaxial: El caso de Huaca de la Luna. En: 3rd International Conference on Mechanical Models in Structural Engineering. Sevilla.

Reboratti, C.; Arzeno, M., J.; Castro, O. (2003). Desarrollo Sustentable y estructura agraria en la Quebrada de Humahuaca. Notas y Comunicaciones.

Rivera Torres, J. (2012). El adobe y otros materiales de sistemas constructivos en tierra cruda: caracterización con fines estructurales. Apuntes, vol.25. (n°2), pp. 164-181.

Rivera Vidal, A. (2012). El adobe. Manual audiovisual. Santiago de Chile: Ediciones Culturales de Tierra.

Rotondaro, R. (2011). “Culturas constructivas y Arquitectura”. En Novick, A.; Muñez, T.; Sabaté Bel, J. (Ed). Miradas desde la quebrada de Humahuaca territorios, proyectos y patrimonio. (pp. 170-178). Buenos Aires, Cuentahilos.

Rotondaro, R., José, N. (2014). Arquitectura y construcción con tierra en la Quebrada de Humahuaca. Bases y recomendaciones para sus habitantes. Buenos Aires: Programa Arconti.

Thomas, H. (2005). Estructuras cerradas vs. Procesos dinámicos: trayectorias y estilos de innovación y cambio tecnológico. En Thomas, H.; Buch, A., Fressoli, M.; Lalouf A. Actos, actores y artefactos. Sociología de la Tecnología. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes Editorial.

Tomasi, J. (2009). El lugar de la construcción: prácticas y saberes en la Puna Argentina. Cuadernos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales – Universidad Nacional de Jujuy. n° 36, pp. 141-157.

Tomasi, J. (2012). Lo cotidiano, lo social y lo ritual en la práctica de construir. Aproximaciones desde la arquitectura puneña (Susques, provincia de Jujuy, Argentina). Apuntes, vol. 25 (n° 1), pp. 8-12.

Troncoso, C.; Almirón A. (2005). “Turismo y patrimonio. Hacia una relectura de sus relaciones.” Aportes y transferencias. Vol. 9 (n°1). pp: 56-75.

Silveira, D.; Varum, H.; Costa, A. (2013). Influence of the testing procedures in the mechanical characterization of adobe bricks. Construction and Building Materials, vol. 40, pp. 719-728.

Varum, H.; Figueiredo, A.; Silveira, D; Martins, T.; Costa, A. (2011). Investigaciones realizadas en la Universidad de Aveiro sobre caracterización mecánica de las construcciones existentes en adobe en Portugal y propuestas de rehabilitación y refuerzo. Resultados alcanzados. Informes de la Construcción, vol.63, (n° 523), pp. 27-142.

Vieira de Carvalho, A.; De Souza, L.; Méndez, V; Coelho Ocar, T. (2014). Construyendo debates en torno al patrimonio, cultura material y memorias: las experiencias con jóvenes estudiantes de Campunas en el Laboratorio de Arqueología Pública Paulo Duarte (ALP/Nepam/Unicamp/ Brasil) entre los años 2012 y 2014. En

Gianotti García, C.; Barreiro Martínez, D. y Vienni Baptista, B. (Coord) Patrimonio y Multivocalidad. Teoría, práctica y experiencias en torno a la construcción del conocimiento en Patrimonio. Montevideo, Uruguay: Ediciones Universitarias, Unidad de Comunicación de la Universidad de la República

Vargas, J.; Bariola, J.; Blondet, M. (1983). Resistencia sísmica de la mampostería de adobe. Departamento de Ingeniería, Sección Ingeniería Civil, Publicación DI-8401 PUCP. Lima.

Viñuales, G. (1991). “La arquitectura en tierra en la región andina”. Anales del Instituto de Arte Americano, 27-28, pp. 43-55.

Viñuales, G. (1994). Arquitectura de Tierra en Iberoamérica. Buenos Aires: Impresiones Sudamericana.

Viñuales, G. (2007). Tecnología y construcción con tierra. Apuntes, vol. 20 (n°2), pp.220231.

Viñuales, G. (2009). Restauración de Arquitectura de Tierra. Buenos Aires.

Notas

1 Pirca de piedra y barro hace referencia a una técnica constructiva para la elevación de muros. Utilizada en corrales y otras construcciones bajas, basada en el uso de piedra con mortero de barro (Delfino, 2001).

2 Censo Nacional Agropecuario, INDEC.

3 Dirección Personal de Estadísticas y Censos de la Provincia de Jujuy, Argentina.

4 Expresión local que se refiere a un tipo de suelo con un alto porcentaje de arcilla. Es descrito por los adoberos locales como un suelo que al estar en estado húmedo es muy plástico, y al secarse toma una resistencia similar a la de una piedra.

5 Término que se refiere a dejar reposar el pastón.

6 Término que se refiere a la colocación de barro en los techos como cubierta.

7 El uso de excremento proveniente de animales se ha referido en otros textos (Barada et al., 2011; Viñuales, 2007).

8 Término referido al desgaste que produce el agua sobre los adobes.

9 Fragmento de entrevista (Huichaira, 9/11/2019).

10 Fragmento de entrevista (Huichaira, 9/11/2019).

11 Fragmento de entrevista (Huacalera, 2-3/09/2019).

12 Fragmento de entrevista (Huacalera, 2-3/09/2019).

13 Fragmento de entrevista (Juella, 10/10/2019).

14 Fragmento de entrevista (Juella, 10/10/2019).