Railways for Modernization. Railway Workshops and Diesel Railway Engine in San Luis Potosí, 1950-1960

Moisés Gámez

Doctor en Historia Económica por la Universidad Autónoma de Barcelona. Miembro del SNI del CONACYT. Miembro fundador del Centro de Investigaciones Históricas de San Luis Potosí y de El Colegio de San Luis. Es profesor-Investigador de El COLSAN, en la cual ha sido Coordinador del Programa de Investigación. Profesor visitante en: Centre d´Estudis Antoni de Capmany d´Economia i Història Econòmica de Barcelona; en L´École des Hautes Etudes en Sciences Sociales, en París; en la Unitat d´Història Econòmica de la Universitat Autònoma de Barcelona; en la Universidad Nacional de Costa Rica y en la Universidad Autónoma de Querétaro. Email: azogueros@yahoo.es.

Recibido: 17 de noviembre de 2017.

Aceptado: 18 de abril de 2018.

Disponible en línea: 01 de agosto de 2018.

CC BY-NC-ND

Resumen

En este texto se abordan algunos aspectos de la llamada modernización de los Ferrocarriles Nacionales de México, exaltada en la década de 1950, centrándose en el proceso de renovación de los talleres y otros espacios arquitectónicos industriales de San Luis Potosí. Para ello, se toma como eje central para el análisis la Revista Ferronales, medio de comunicación oficial de la empresa. En cuanto al fenómeno de la modernización a través de la revista, se pueden advertir diversos elementos como: 1) los saberes ferrocarrileros en entornos industriales; 2) la relación entre espacio y tecnología en ecosistemas industriales; y 3) rasgos del patrimonio industrial, por medio de una empresa paraestatal de comunicaciones y transportes mexicana.

Palabras clave: saberes, conocimientos, espacios industriales, tecnología, ferrocarriles.

Abstract

This text explores some aspects of the called modernization of Ferrocarriles Nacionales de Mexico, exalted in the 1950s, focussing on the process of renewal of the workshops and other industrial architectural spaces of San Luis Potosí. This is taken as a focal point for analysis: the Ferronales magazine, media official of the company. On the phenomenon of modernization through the magazine, you can warn various elements such as: 1) the railroad saberes in industrial environments; 2) the relationship between: space and technology in industrial ecosystems; and 3) traces of the industrial heritage through a Mexican State-owned company of communications and transport.

Keywords: expertise, knowledge, industrial spaces, technology, railways.

Introducción

Este trabajo se avoca a estudiar, a partir de la revista Ferronales, la llamada modernización de los Ferrocarriles Nacionales de México (FNM), exaltada en la década de 1950, centrándose en el proceso de renovación de áreas industriales (talleres) y otros espacios arquitectónicos ferroviarios y de servicios en San Luis Potosí.

Entre los planteamientos en torno a los espacios y saberes en contextos industriales, se encuentra el del patrimonio arquitectónico frente a la industria, es decir, puesto en relación a una nueva concepción de los oficios, los saberes y conocimientos. La idea tiene detrás la sustitución de las emblemáticas máquinas de vapor por máquinas diesel. El fenómeno se liga también a una reconversión tecnológica, en la cual los saberes de los ferrocarrileros juegan un papel relevante, especialmente en la práctica y en el discurso oficial.

Con la modernización llegaron también la reutilización de espacios arquitectónicos industriales ferroviarios (la casa redonda), así como el diseño y la edificación de nuevas áreas: talleres adicionales especializados, bodegas, escuelas de capacitación (convertidas en paradigma de la trasmisión de conocimientos), zonas recreativas, y la re-conceptualización y construcción de un hospital. La modernización también se circunscribe en el conocimiento del mercado de servicios, de comunicaciones y transporte.

El fenómeno estudiado en este artículo, se basa en el supuesto de que los testimonios sobre la modernización industrial de los FNM representados en Ferronales, brindan sugerentes elementos para reflexionar sobre ciertas convenciones historiográficas y formular nuevas nociones en los ámbitos de la industria, sus vestigios edificados y sus huellas intangibles.

La singularidad del artículo se cimenta en la identificación y reflexión de conceptos difundidos en una revista dedicada al mundo industrial ferrocarrilero. Pocas publicaciones periódicas han sido base fundamental para escudriñar en los espacios industriales, los saberes y conocimientos del mundo del trabajo. La revista se caracteriza por ser el órgano de difusión oficial de la empresa paraestatal; no obstante, se pueden encontrar las voces de los trabajadores en torno a la construcción de saberes en los hábitats industriales.

El trabajo se inscribe en el debate sobre los espacios industriales, especialmente el ferrocarrilero, con una propuesta analítica desde la historia, el patrimonio industrial y el análisis espacial. Uno de los puntos de partida en este sentido, es el diálogo interdisciplinario.

Para estudiar la trayectoria de FNM en el contexto del sector ferroviario, los espacios industriales, así como los saberes laborales en entornos industriales, se toma como eje central para el análisis la Revista Ferronales, el medio de comunicación oficial de la empresa. La reconstrucción del fenómeno se realiza por medio de la identificación de notas editoriales relevantes sobre las variables descritas, utilizando herramientas de la hermenéutica. Para ejemplificar el fenómeno, se toman datos “duros” sobre las obras de infraestructura implantadas en la capital potosina, y se contrasta con el discurso oficial que enaltece el gran beneficio esperado para la industrialización del país.

El sistema ferroviario previo al discurso modernizador e industrializador

La historiografía general ya ha señalado la relación del transporte de carga y la cadena de suministros (bienes finales e intermedios), como ejemplo de la forma en que el transporte impacta en el crecimiento del sector manufacturero o industrial.[1] Por otro lado, algunos autores han insistido en la relación entre el trasporte, el Producto Interno Bruto y el crecimiento económico, tanto desde la perspectiva actual, como desde la histórica.[2] En el ámbito nacional, también ha destacado la importancia del ferrocarril como “un elemento fundamental en el proceso de industrialización de México” (Guerra y Tovar, 2015). No obstante, hay trabajos que señalan que en México: “hasta la década de 1950 no se encuentran propuestas y decisiones significativas que apoyaran un proyecto para crear un sector industrial en torno a los ferrocarriles” (Guajardo, 1996: 225).

Las anteriores referencias sobre la industria y los ferrocarriles han soslayado la relación existente entre los procesos de industrialización, la modernización, los espacios y los saberes ferrocarrileros. Hay que subrayar que desde el punto de vista histórico, la “modernización” de FNM se conceptúa de una nueva forma desde la década de 1930, y tiene sus máximas expresiones entre 1950 y 1960. Dicho proceso conlleva la cristalización de nuevas inversiones destinadas a diversas áreas del FNM, especialmente a la dieselización de las locomotoras, la renovación de los talleres y la creación de infraestructura de tipo recreativo, de salud y de capacitación; y se asocia con las expectativas de industrialización en México.

En ese contexto y de acuerdo a los planteamientos de la historiografía general que señala el gran impacto de los ferrocarriles en las economías nacionales, es de notar que para la década de 1930 priva el discurso sobre la posición privilegiada del estado de San Luis Potosí y su capital en la estructura del sistema ferroviario mexicano. Es decir, se identifica una continuidad discursiva en torno a las grandes bondades del ferrocarril y la posición estratégica del estado potosino.[3] Por ejemplo, la División San Luis se consideraba un espacio comercial e industrial de primer orden. La información disponible indica que dicha División tenía un personal de 1,066 empleados, desde peones, llamadores, jefes de división, hasta ingenieros de División. Contaba con 42 locomotoras asignadas.

Los talleres de la División se habían caracterizado, según Ferronales, como una unidad de “mucha importancia para atender las necesidades del servicio, dado el lugar geográfico en que están colocados”. No obstante, se señalaba que no reunían “todos los requisitos necesarios, dado que fueron construidos para atender el servicio de vía angosta”.[4] Para la solución de ese “detalle”, el maestro mecánico J. R. Acosta, hizo adaptaciones con la finalidad de “obtener un mayor rendimiento en su operación”. Es decir, prevalecía la idea de la adaptación tecnológica de acuerdo a las necesidades de operación en el lugar. Acosta gozaba de un reconocimiento en el espacio laboral industrial por su antigüedad y experiencia adquirida, pues inició como aprendiz mecánico en el año de 1897, en los talleres del antiguo Ferrocarril Central, emplazado en la ciudad de Chihuahua; posteriormente ascendió por medio del sistema de escalafón a mayordomo, maestro mecánico y Superintendente de Talleres.

Tal parece que la adaptación, la invención y la reconversión tecnológica eran parte de los saberes, conocimientos y de las políticas del trabajo rielero y su aplicación en los hábitats industriales, tanto exteriores, como en los edificados. Existe una imbricación de saberes locales y situados, y que posibilitan la acción, aunque no tienen la evaluación de los saberes certificados (David y Foray, 2002). Dos saberes de diferente naturaleza, los saberes circulantes y los saberes recibidos, se confrontan, se relacionan y se modifican unos con otros (Dugal y Léziart, 2004.). Se presumía la invención de un gato hidráulico telescopio, diseñado por Acosta, puesto en servicio en mayo de 1929. Funcionaba automáticamente poniendo a trabajar una bomba hidroneumática, la que daba impulso al gato por medio de una válvula de tres vías. Acosta también ideó una máquina para retornear muñones de locomotora. Por su parte, H. Quiroga, jefe del cuarto de herramientas, inventó un chuck para manufacturar dados para tarraja. Juan Saint Martín, jefe de electricistas, inventó un aparato electromagnético que separaba las rebabas de bronce.

En cuanto a los aspectos técnicos de las locomotoras, éstas eran de tipo HR-3, con 230 toneladas de peso y una fuerza de tracción de 46,547 libras.; también indica la existencia de la locomotora tipo Mallet, clase HR-3, números NM-2004 al 2022, con una fuerza de tracción de 64,547 libras y un peso de máquina y de ténder de 230 toneladas (Figura 1)

Para la reparación contaban con una prensa para meter flechas de locomotoras, máquinas generadoras de fuerza eléctrica para mover los talleres; en el departamento de aire y bronce, con una planta de frenos de aire ET-6 y ET-5.[5]

También contaban con un servicio telefónico selectivo entre “Cárdenas y Doña Cecilia”, para el manejo y operación del servicio de trenes, inaugurado el 1° de enero de 1927.[6] La revista subrayaba que el servicio telefónico reducía “el esfuerzo mental con el tiempo empleado a una proporción que se ha estimado del 50% para el esfuerzo mental y del 300% en el tiempo empleado en el trámite de órdenes”.[7]

Ahora bien, junto al discurso de la revista Ferronales, medio de comunicación que según Ramos Rojas “reflejó la relación entre el Estado y un sector específico de la prensa en México: los medios oficiales” (Ramos, 2016), se encuentra una cierta posición meramente informativa, incluso en algunos momentos, una postura crítica. Ferronales, hace referencia a los problemas enfrentados por la empresa. De la Peña y Navarrete (Ortiz, 1985: 20) señalan que los ingresos eran inferiores a las necesidades de gasto, por lo que la empresa consumía el capital en la medida del déficit, y se limitaba a sostener un servicio en “ruinas” con altos costos de conservación que no permitían tener remanentes para reponer materiales ya obsoletos.

Hacia 1937 Ferronales daba a conocer el mal estado de los talleres de San Luis Potosí, situación padecida desde periodos anteriores a la administración de FNM. Se enfatizaba que habían “carecido hasta de las más indispensables facilidades para los trabajos de preparación que tienen encomendados”. Se percibía un estado de abandono en todos sus espacios industriales; los operarios tenían que desempeñar sus labores casi a la intemperie, con detrimentos de su salud y de la efectividad de su producción.[8]

La perspectiva del escenario ferroviario potosino cambió a finales de esa década con los proyectos de trasvase de la estación. Ante las necesidades del trasporte de pasajeros y de carga, las “exigencias del tránsito y la longitud de los trenes”, [9] se planificó la edificación de la nueva estación. De acuerdo a la continuidad discursiva, el panorama siempre esperanzador de San Luis Potosí como centro de operaciones, de gran movimiento de mercancías y personas, así como de los talleres establecidos, ofreció otro punto de inflexión.

El 22 de abril de 1937 llegó material para la estructura metálica del edificio diseñado por el arquitecto Manuel Ortiz Monasterio. Se concentró al personal de Puentes y Edificios de la propia empresa, por ser mano de obra especializada. Durante 1937 y 1938 se limpió el terreno que ocupaban los restos de la estación unificada, y se instaló la estructura de metal. Luego se interrumpieron los trabajos porque la administración de FNM fue tomada por los trabajadores. Los fondos se destinaron a la unificación de los talleres de los Ferrocarriles fusionados, ya que se encontraban situados en sitios diferentes, agregándose una nueva casa redonda y otros edificios.

En marzo de 1939 corrió el rumor de que los terrenos y estructura se venderían para la instalación de la estación de Apizaco, en Tlaxcala. Elías Terán Gómez, secretario general del Sindicato de los Trabajadores Ferrocarrileros, desmintió tal rumor y prometió usar su influencia para continuar el proyecto. Su intervención tuvo resultado, pues el 14 de julio de 1939, en la visita de Salvador J. Romero, gerente general de la empresa, declaraba que se continuarían los trabajos, agregando que “San Luis Potosí sería un centro ferrocarrilero de primera línea con la fusión de los talleres y la construcción de la nueva casa redonda, generando con eso nuevas fuentes de trabajo y mayor actividad para la ciudad.”[10]

Frente a los impactos derivados de la Segunda Guerra Mundial, en el año de 1942 se postergó en varias ocasiones la fecha de inauguración, que finalmente ocurrió el 7 de noviembre de ese año, fecha elegida por ser el día de los ferrocarrileros.[11] A partir de 1942, la estación Monasterio volvió a dar servicio a la carga (Carregha, 2003: 103). El edificio sufrió modificaciones en 1945, hechas para adecuar su interior a las necesidades de los ingenieros residentes y la contaduría de las divisiones de San Luis y Cárdenas.[12] Vale agregar que ese mes se celebró el V Campeonato Nacional Ferrocarrilero de Tenis, en las canchas del “club ferrocarrilero” de San Luis.[13]

En esa década también se identifican hechos que cimentarían la transformación espacial industrial iniciada. Ante las permanentes críticas y señalamientos de que el transporte ferroviario se caracterizaba por la ineficiencia y el dispensio en la administración, el gobierno de Miguel Alemán lanzó el Plan de Rehabilitación Ferroviaria, que según López-Portillo, tuvo buena recepción por parte de los empresarios mexicanos (López-Portillo, 1995: 197).

En ese contexto, en agosto de 1944 se inauguraron los nuevos almacenes en San Luis Potosí. [14] Ese mismo mes, el ingeniero Andrés Ortiz, gerente general de los FNM, acompañado de “altos funcionarios de la Administración, del Gobierno, la Banca, Industria, Comercio y representantes de la prensa”, llevó a cabo una visita a los talleres de Aguascalientes y San Luis Potosí.[15] El objetivo fue inspeccionar las instalaciones en el marco de una Convención de Cámaras Industriales. En los discursos impresos en Ferronales, se percibe esa relación simbiótica entre ferrocarriles e industrialización, en el que se involucran agentes políticos, instituciones, empresarios y espacios industriales.

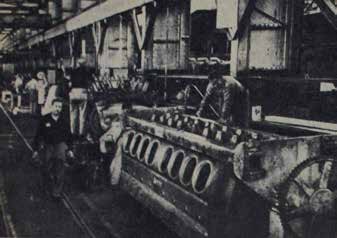

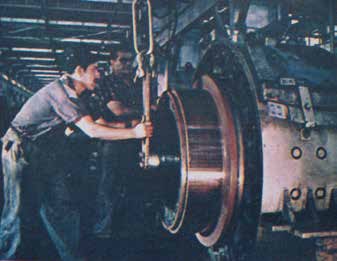

Se reiteran saberes y conocimientos de los trabajadores ferrocarrileros (Figura 2), concentrados en el aprovechamiento de los materiales “sin desperdicio en la manufactura de otros, que debido a su carácter de emergencia no se pueden obtener en el país del norte”.

La evidencia disponible permite ofrecer la hipótesis de una permanente reutilización de los materiales, del surgimiento de expresiones de procesos de reconversión tecnológica y de re-creación de los espacios industriales y saberes ferrocarrileros. Guajardo señala, por ejemplo, que la construcción de dos locomotoras en 1942 y 1943, en Acámbaro, Guanajuato, refleja una capacidad artesanal de los trabajadores estimulada por un imperativo gremial para demostrar que no era necesario desmantelar los talleres en ese lugar (Guajardo, 1996: 245.).

Tecnología y arquitectura industrial: la nueva perspectiva de los ferrocarriles

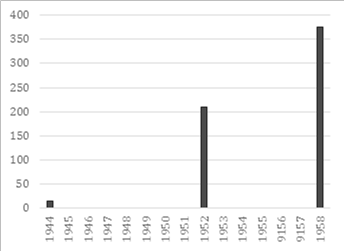

Según Ferronales, la modernización de los FNM se inició en 1944. La tecnológica tuvo como base la resolución de desequilibrios entre el número de locomotoras y la capacidad de reparación en los talleres. El histórico de adquisiciones de locomotoras define un incremento en ciclos que iniciaron en 1944 (Figura 3). La flota se incrementó más de 1,400 % de 1944 a 1952; al final del periodo el porcentaje fue menor que en el primer intervalo, aunque fue de un significativo 180 %.

La gráfica muestra las coyunturas del inicio del proyecto, del incremento de locomotoras gracias a la idea de sustitución de máquinas de vapor, es decir, la dieselización. El atraso del proceso de dieselización mexicano es evidente si se compara con Estados Unidos, que para el año de 1946 contaba con un 87 % de locomotoras de vapor, mientras que en México representaban un 95 %.[16] En ese contexto, en 1948 se construyó el Taller de Diesel Número Uno de San Luis Potosí, para atender las necesidades de reparación, con una capacidad de atención para una flota de 30 unidades (Imagen 3); se construyeron, además, cobertizos provisionales de mantenimiento en Nonoalco, Buenavista y Monterrey.[17]

El segundo intervalo refleja la puesta en marcha del Plan que en San Luis Potosí fue registrado como un evento notable, desde el ámbito laboral, tecnológico y político. En 1951 se presentó el “Plan Alemán de Rehabilitación Ferroviaria” (López-Portillo, 1995: 198), un proyecto sexenal del presidente Miguel Alemán. Es importante resaltar que Manuel R. Palacios, gerente general de los Ferrocarriles Nacionales de México, ensalzaba la armonía entre la empresa y los trabajadores, es decir, con el sindicato, presidido por David Vargas Bravo, lo que garantizaría la modernización ferrocarrilera. [18]

Entonces se hablaba de procesos de acondicionamiento del taller en San Luis Potosí, para máquinas de vapor. Incluía tres vías, con una capacidad de doce unidades y con posibilidad de extenderse, duplicando el cupo. En las naves laterales ya se instalaban las secciones de reparaciones pesadas de truques, de motores diesel, de generadores de vapor y de pailería. Por su parte, las instalaciones para atender las locomotoras de vapor permanecerían para reparar las locomotoras existentes de las Divisiones de Cárdenas y de San Luis Potosí. Suprimieron las reparaciones pesadas de la fuerza de vapor, que desde entonces fueron direccionadas a Monterrey y México.[19]

Para concluir los intervalos, la tercera etapa de dieselización fue acompañada de la renovación y edificación de talleres en la capital potosina, por lo que el año de 1957 representa el momento de mayor significado en la modernización ferroviaria. Ese programa no solamente incluyó los talleres de reparaciones generales de San Luis Potosí, sino los de reparaciones ligeras de Tlalnepantla, Monterrey y Torreón; la casa de máquinas de Guadalajara y Felipe Pescador, y la conversión de casas redondas de vapor a diesel en Jiménez, Chihuahua, Ciudad Juárez, Piedras Negras, Monclova y Paredón. [20]

Los cinco años anteriores a su inauguración, los trabajadores asignados a los talleres diesel aumentaron de 396 a 2,545. En el mismo periodo, el gasto anual por consumo de materiales y refacciones diesel se elevó de 3,813,000 a 29,028,000 pesos. Las escuelas diesel de San Luis Potosí y Tlanepantla capacitaron a los primeros 100 trabajadores. Se convirtieron 379 locomotoras de vapor en chatarra.

Las reparaciones generales en los talleres del sistema se incrementaron. Pasaron de un promedio de 1.6 reparaciones mensuales en diciembre de 1952, a 11.5 en octubre de 1957. En el mismo periodo, los talleres de San Luis Potosí elevaron su producción en un 1,400 %.

Las obras comprendieron la construcción de la estación de pasajeros; la adaptación de la antigua casa redonda de vapor a diesel; la modernización del antiguo Taller Diesel Número Uno y la construcción de los Talleres Diesel Números 2 y 3; talleres auxiliares; reparación de carros; Escuela Diesel; patio de almacenamiento de locomotoras y otras instalaciones auxiliares como pasos a desnivel para salvar vías de gran tráfico, vías de servicio, caminos de circulación interna, campo de chatarra, lavadora automática, abastecimientos (agua, arena y combustible), subestaciones eléctricas y líneas de transmisión, ficheros, oficinas, puestos de socorros, planta desminelarizadora, pileta de enfriamiento, bodegas, casa de fuerza para aire y vapor, jardines, bardas, cafetería, portones de acceso y sistema de vigilancia, además del alumbrado industrial ornamental.

Los talleres de San Luis Potosí (Figura 5,6,7) crecieron a una superficie cubierta de 11,900 m2 y, por su magnitud, dotación de maquinaria y características de construcción, podían responder a la reparación de una flota de 800 unidades. La revista subrayaba que: “hoy en día a lo menos, son los más modernos y mejor dotados de la América Latina.”[21]

La dieselización comprendía el 65 % del sistema, incluyendo las divisiones de: San Luis, Cárdenas, Golfo, Monterrey, Monclova, Torreón y Chihuahua; y parcialmente la Centro: Guadalajara, Pacífico, Querétaro, México, Jalapa y Oaxaca. Con una inversión de 350 millones entre 1952 y 1957, las unidades de la flota aumentaron un 80 %, mientras que las toneladas-kilómetro brutas transportadas con fuerza diesel aumentaron un 192 %, y los trenes-kilómetro de pasajeros dieselizados, un 293 %.

La casa redonda, necesaria para el mantenimiento mecánico de las locomotoras, que a principios del siglo XX contaba con un cobertizo para 18 máquinas, aumentó su capacidad a 62 fosas (Araujo, 1999: 87, 90).

El almacén construido en 1921, que hacia 1930 tenía un valor calculado de más de un millón de pesos,[22] también fue remodelado. Se construyeron nuevas áreas, como la recreativa con el Deportivo Ferrocarrilero, una Escuela Primaria para los hijos de los rieleros, y un hospital de zona.

El hospital se destacó desde sus inicios de todos los que componen la red de hospitales de Ferrocarriles. Contó con una planta de 29 médicos. Tuvo áreas para los servicios especializados en pediatría, oftalmología, cardiología, ginecología, urología, neumología, otorrinolaringología y traumatología. Su zona de influencia abarcó el puesto de Socorros de Talleres en San Luis Potosí, la Policlínica de Saltillo y los Puestos de Socorro en Venegas, Ciudad Madero, Matehuala, Río Verde, Tampico y Valles. [23]

Por otra parte, permanecían aún las viviendas construidas “de forma rústica” para los empleados y chalets para los directivos de la compañía, de estilo californiano, ubicadas cerca de la antigua estación de pasajeros del Ferrocarril Nacional (Araujo, 1999: 74).

A pesar de esas mejoras, Juan Manuel Ramírez Caraza, director del Instituto de Capacitación Ferrocarrilera de FNM, opinaba en 1957 que la dieselización requería adaptar talleres y casas redondas utilizadas para las locomotoras de vapor, con todos los requerimientos de las de diesel; consideraba que era necesario construir nuevos talleres para fuerza diesel en correspondencia con el incremento esperado de ese tipo de locomotoras.[24]

Los espacios para la formación

La empresa había iniciado la preparación de los trabajadores desde etapas tempranas. Hacia 1930, la División Cárdenas ya gozaba de una Escuela de Frenos de Aire y de una de Transportes. En el mes de agosto de ese año, la escuela registraba una asistencia de 600 alumnos.[25]

Al igual que para la construcción de espacios industriales, Juan Manuel Ramírez Caraza, director del Instituto de Capacitación Ferrocarrilera de FNM, mencionaba que había gran necesidad de capacitación “debidamente al personal de vapor, tanto de operación como de reparación y conservación, que ha de pasar a atender la nueva fuerza diesel”.[26]

Para la inauguración de los talleres de San Luis Potosí en 1957, la Escuela Diesel construida en el área de talleres (Figura 8), se dotó de un equipo de enseñanza que permitía “la capacitación teóricopráctica [sic] de los trabajadores en electricidad y mecánica, constituyendo su organización y sistemas didácticos, un precedente de importancia en la industria ferrocarrilera internacional.”[27]

La dieselización de los FNM implicó para los trabajadores: “la necesidad de [adaptarse] a métodos de trabajo totalmente nuevos, que requieren una calificación del obrero, del jefe y del oficial, muy por encima de los niveles usuales”.[28]

Había una preocupación por darle sentido a los espacios construidos para la modernización:

La capacidad de los supervisores, mayordomos, operarios y ayudantes, debe ser patentizada por una Escuela o Instituto de Capacitación que funcione bajo el control del propio ferrocarril interesado. Debe tenerse muy en cuenta que los viajes a los Estados Unidos, efectuados por un grupo de trabajadores, tienen poco resultado práctico para el buen desarrollo de sus tareas. La mejor y única capacitación es la que puede hacerse sobre el mismo trabajo y en las aulas auxiliares para preparación teórica-práctica. [29]

Se demandaba la consolidación de una Escuela Diesel muy cercana al taller diesel, en la cual se tendrían principalmente espacios para la enseñanza mecánica, taller mecánico, aulas eléctricas y un taller eléctrico (Figura 9). La perspectiva era fundamentalmente la capacitación y la formación en las nuevas tecnologías diesel, con el aprovechamiento de los saberes ferrocarrileros, adquiridos a través de las experiencias en los espacios productivos.

Las escuelas de capacitación, tanto de San Luis Potosí como de Aguascalientes, se convirtieron en centros de enseñanza paradigmáticos en el país. Se conjuntaron los saberes de los trabajadores adquiridos a lo largo de su experiencia en los hábitats industriales, con los conocimientos trasmitidos en las aulas de capacitación. Se aprecian en ello, a la distancia de los años, procesos de adaptación, de circulación y reproducción de saberes y conocimientos.

La necesidad de adaptación también requirió de procesos de negociación y reconocimiento de los saberes adquiridos empíricamente y a través del sistema de escalafón. A finales de la década de 1960, en la Sección 24 del STFRM en San Luis Potosí, la escuela para trabajadores estaba a cargo del profesor Francisco Delgado, trabajador jubilado de los Ferrocarriles Nacionales, cuyo plan de estudios contaba con la supervisión del Instituto de Capacitación Ferrocarrilera de la empresa. En ella se preparaba a trabajadores en Matemáticas y Dibujo Mecánico.[30]

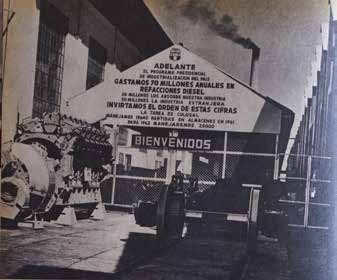

Atendiendo a los lineamientos de política industrial indicados por Adolfo López Mateos, los FNM iniciaron una promoción coordinada con diversas Secretarías de Estado para promover el establecimiento de fábricas para producir partes y refacciones de locomotoras diesel, que entonces debían importarse.

En ese contexto se celebraba la salida de cuatro locomotoras diesel eléctricas, totalmente armadas en los Talleres de San Luis Potosí por obreros y técnicos de los Ferrocarriles Nacionales de México. Para su armado se aprovecharon materiales de otras locomotoras recuperadas o existentes en los almacenes, de tal modo que para su construcción no fue necesario importar “ni un solo tornillo”. La primera de las cuatro locomotoras armadas, “surgió de los restos calcinados de una maquina diesel, la Baldwin de 1,600 H.P., destruida en el incendio del 8 de julio de 1955 en los talleres de Gómez Palacio,”[31] en Durango.

El discurso oficial de la Escuela de Capacitación, en palabras del Lic. Jorge Carriedo Vasseur, jefe del departamento de relaciones, era que el obrero podía convertirse en ingeniero, pues las únicas diferencias entre ambos eran los “estudios técnicos”, pero lo obreros tenían un capital simbólico con respecto a sus saberes y gracias al “Amor a la Empresa, habilidad perfectamente comprobada, dedicación a su labor y gratitud […]”. En la práctica se ha comprobado esta teoría con resultados altamente satisfactorios”.[32]

Conclusiones

El concepto de “modernización”, como código de manifestación de un pensamiento colectivo, adquiere diferentes matices a partir de la década de 1930. La modernización de los ferrocarriles en las décadas de 1940 y 1950 se relaciona estrechamente a la dieselización de las locomotoras; es evidente el trasvase gradual de la locomotora de vapor, elemento simbólico asociado a la Revolución Industrial acontecida en el siglo XIX. El siglo XX vislumbra entonces a la locomotora diésel, y enseguida a la máquina diesel eléctrica, como elementos de identidad ferrocarrilera en ese proceso de modernización.

La nueva tecnología demandó entonces la reformulación de los espacios industriales con la renovación de talleres, el diseño de nuevas áreas de trabajo, y especialmente con la capacitación en las nuevas técnicas para la reparación de las locomotoras diesel. En este sentido, se conjuntaron elementos históricos del patrimonio industrial y arquitectónico.

El caso de San Luis Potosí se muestra como ejemplo representativo de las principales líneas que atraviesan el país, con empalmes, estaciones ferroviarias, y especialmente con nuevas edificaciones de corte industrial, en el contexto de nuevos espacios para la industrialización. Se trasluce una capacidad industrial a partir de los talleres ferroviarios, que guarda congruencia en términos históricos con la continuidad discursiva y con los saberes ferrocarrileros.

La idea de los saberes (Chevallard, 1985), permite reflexionar sobre los saberes producidos desde una perspectiva dinámica. Chevallard menciona que en cuanto éstos entran en la esfera pública, circulan, se utilizan por individuos o grupos de personas, son transformados. Cuando se habla del nuevo trabajador ferrocarrilero cuyas experiencias laborales se despliegan en las nuevas edificaciones industriales, se hace resaltando los saberes adquiridos de manera informal, por medio de la experiencia y de su ascenso gracias al sistema de escalafón. Hay un reconocimiento de los saberes de diversa naturaleza, que circulan, son recibidos y se modifican en los hábitats industriales. Se conceptualizan con sentidos que otorgan identidad y valor: “aquí también, el delicioso romanticismo y gracia mexicanos se hacen evidentes junto con su orgullo por las cosas de valer.”[33]

Con la institucionalización de la enseñanza en pleno periodo de dieselización, se subraya la importancia de las escuelas de capacitación instaladas. No obstante, existe el reconocimiento de los capacitadores que en su pasado tuvieron posiciones bajas en la estructura ocupacional interna, que por medio de criterios en la enseñanza de nuevas técnicas devenidas de la dieselización, pasan a ocupar nuevas posiciones como profesores. En ese caso, la relación generada entre el “medio académico” y la práctica que supone la noción de transferencia, se encuentra inversa, por lo que entonces se habla de circulación de saberes (Derouet, 2002). Estos saberes aparecen como cualidades del trabajador mexicano, demostrando “el orgullo del operario mexicano, que ahora se hace más notable para nosotros, dado que esta peculiaridad está desapareciendo en Estados Unidos.”[34] Se constituyen estas nociones, saberes y conocimientos, todos cimentados en un renovado ecosistema industrial ferrocarrilero.

Bibliografía

Araujo Meléndez, Rocío del Carmen, [1999], “El espacio urbano arquitectónico del ferrocarril en la ciudad de San Luis Potosí”, Tesis de Maestría en Arquitectura, Facultad del Hábitat, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Carregha Lamadrid, Luz, Begoña Garay López y Jesús Narváez Berrones, [2003], Camino de hierro al puerto. Estaciones del Ferrocarril Central Mexicano en el estado de San Luis Potosí, San Luis Potosí, el Colegio de San Luis.

Chevallard, Yves, [1985], La transposition didactique, Grenoble, La Pensée Sauvage.

Coordinación General de Manifestaciones de Impacto regulatorio, [2015], Revisión del marco regulatorio del sector ferroviario, Comisión Federal de Mejora Regulatoria, México.

David, Paul A. y Dominique Foray, [2002 ], “An introduction to the Economy of the Knowledge Society”, International Social Science Journal, 54, (171), feb-mar, pp. 9-23.

Derouet, Jean-Louis, [2002], “Du transfert à la circulation des savoirs et à la reproblematisation. De la circulation des davoirs à la constitution d’un fórum hybride et de pôles de compétences. Un itinérarire de recherche”, en Recherche et Formation, núm. 40, pp. 13-25.

Dugal, Jean-Paul e Yvon Léziart, [2004] “La circulation des savoirs entre recherche et formation: l’exemple des concepts didactiques lors d’une action de formation de conseillers pédagogiques” en Revue Française de Pédagogie, no. 149, octobre-novembre-décembre, pp. 37-47.

García, C. et al. [2008]. Correlation between Transport Intensity and GDP in European Regions: a new Approach. 8th Swiss Transport Research Conference, Monte Verità/Ascona.

Guajardo, Guillermo, [1996], “Hecho en México: el eslabonamiento industrial hacia adentro de los ferrocarriles, 1890-1950”, en Kuntz, Sandra y Paolo Riguzzi (eds.), Ferrocarriles y vida económica en México 1850-1950. Del surgimiento tardío al decaimiento precoz, El Colegio Mexiquense, AUM-Xochimilco, Ferrocarriles Nacionales de México, pp. 223-287.

Guerra Garza, Abel y Ramiro Tovar Landa, [2015], “Reformando el servicio ferroviario para la competencia”, El Cotidiano, núm. 189, enero-febrero, Universidad Autónoma Metropolitana, pp. 109-114.

Kuntz Ficker, Sandra, [1995], Empresa extranjera y mercado interno en México. El Ferrocarril Central Mexicano, 1880-1907, México, El Colegio de México.

—- [2015], Historia mínima de los ferrocarriles en América Latina, El Colegio de México, México.

Kuntz Ficker, Sandra y Paolo Riguzzi, [1996], Ferrocarriles y vida económica en México (1850-1950) del surgimiento tardío al decaimiento precoz, El Colegio Mexiquense.

López-Portillo Tostado, Felicitas, [1995], Estado e ideología empresarial en el gobierno alemanista, UNAM, Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos, México.

Rostow, W. W., [1967], La economía del despegue hacia el crecimiento autosostenido, Alianza, Madrid.

Ortiz Hernán, Sergio. [1995], La locomotora Cardenista, Ferrocarriles Nacionales de México, México.

Ramos Rojas, Diego Noel, [2016], “Prensa oficialista en México: La revista Ferronales (1930-1991)”, en Mirada. Revista digital ferroviaria, año 2, número 3, diciembre.

NOTAS

[1] North ya señalaba el papel de los ferrocarriles en la expansión y concentración de la industria (North, “la industrialización en los Estados Unidos (1815-1860)” (citado en Rostow, 1967: 84; Coordinación, 2015).

[2] García et al., 2008 citado en Coordinación, 2015 (Véase Kuntz, 1995, Historia, 2015).

[3] Ferronales, abril de 1931, 14.

[4] Ferronales, abril de 1931, pp. 26 y 28.

[5] Ferronales, t. I, octubre de 1930, núm. 5, 16.

[6] Ferronales, t. I, octubre de 1930, núm. 5, 18.

[7] Ferronales, t. I, octubre de 1930, núm. 5, 19.

[8] Ferronales, t. VIII, abril de 1937, núm. 4.

[9] Ferronales, t. XII, noviembre de 1942, núm. 11, 13.

[10] El Sol de San Luis, 7 de noviembre de 1992, 4a.

[11] El Sol de San Luis, 7 de noviembre de 1992, 3a.

[12] El Sol de San Luis, 7 de noviembre de 1992, 4a.

[13] Ferronales, T. XII, noviembre de 1942, núm. 11. p. 13.

[14] Ferronales, t. XV, agosto de 1944, núm. 8.

[15] Ferronales, t. XV, septiembre de 1944, núm. 9, 6.

[16] Barger, 1951 (Véase, Kuntz y Riguzzi, 1996: 307).

[17] Ferronales, t. XXXI, enero de 1958, núm. 1, 5.

[18] Ferronales, t. XXI, noviembre de 1951, núm. 23, 7.

[19] Ferronales, t. XXI, noviembre de 1951, núm. 23, 5.

[20] Ferronales, t. XXXI, enero de 1958, núm. 1, 5.

[21] Ferronales, t. XXXI, Enero de 1958, núm. 1. p. 6.

[22] Ferronales, abril de 1931, 24.

[23] Ferronales, núm. 9, XLIV, mayo de 1967

[24] Ferronales, t. XXXII, mayo de 1958, núm. 5.

[25] Ferronales, t. I, octubre de 1930, núm. 5. P. 22

[26] Ferronales, t. XXXII, mayo de 1958, núm. 5.

[27] Ferronales, t. XXXI, enero de 1958, núm. 1. Pp. 6.

[28] El Nacional, 20 de octubre de 1963; Ferronales, núm. 11, XLIII, noviembre de 1963.

[29] Ferronales, t. XXXII, mayo de 1958, núm. 5.

[30] Ferronales, t. IL, enero 1969, núm. 1, pp. 10.

[31] Ferronales, t. XLIII, noviembre de 1963, núm. 11.

[32] Ferronales, t. XXXII, junio de 1958, núm. 6.

[33] Ferronales, sin t., octubre de 1947, sin número. p. 7.

[34] Ferronales, sin t., Octubre de 1947, sin número, p. 7.