Formation and risks about the industrial heritage in Atemajac river in Guadalajara, Mexico

aJorge Alberto Navarro Serrano

aUniversidad Autónoma de Guadalajara: ORCID, e-mail.

Recibido: 22/01/2021 | Aceptado: 23/11/2021 | En línea: 01/01/2022

Resumen

El presente artículo surge a partir del estudio de patrimonio cultural localizado en el río Atemajac en Guadalajara, Jalisco, y dentro de este, del llamado patrimonio industrial edilicio, para con ello demostrar su importancia social, cultural e histórica a partir de su formación y relación con su entorno. Con esto se pretende dejar en claro el valor patrimonial de estos vestigios, y demostrar la situación que actualmente guarda por causa tanto de los cambios económicos como espaciales. Los criterios empleados se basaron en la observación realizada a partir del trabajo de campo, el análisis documental y las entrevistas con actores de sus comunidades, que permitieron tanto mapear como vaciar datos de estos elementos patrimoniales para su conocimiento, y con esto dar a conocer la riqueza patrimonial de la industrialización del siglo XIX y sus peligros y virtudes, que pretenden formar un criterio en que despierte la conciencia de todos los sectores y generar una conservación desde varios frentes que garantice que estos vestigios podrán ser vistos por futuras generaciones.

Palabras clave: Patrimonio industrial, Río Atemajac, Barrio, Riesgo, Conservación

Abstract

The present article emerges from a study about the cultural heritage in Atemajac River in Guadalajara, Jalisco, and inside those the industrial heritage buildings and with that, showing the social importance, cultural and historical according to the formation and the relation with the place. With this, the intention is let clear the value and show the situation that in this time keep because of the economic and spatial changes. The criterial used was according of the observation making from the work field, the documental analysis and the interview with the community actors that make the mapping and the obtention of dates about this patrimonial elements for the knowledge and with that, have the patrimonial wealth of the industrialization in the XIX century, and with that, the danger and virtues that pretend make a criterial that generate the conscience about all sectors and make a conservation from many fronts that guarantee this vestiges cut be seeing for future generations.

Key words: Industrial heritage, Atemajac River, Neighborhood, Risk, Conservation

Introducción

El patrimonio, visto desde una perspectiva general, se puede definir como aquellos bienes que se heredaron del pasado y que las generaciones del presente han tomado la iniciativa y decisión de preservar (Querol, DL 2010, p. 12); otros autores, como García Cuetos, coinciden al mencionar que son una herencia del ayer para la sociedad de hoy y, por lo tanto, hacen hincapié en la importancia de su preservación y transmisión (García Cuetos, 2012, p. 17).

El patrimonio cultural, por lo tanto, se define como aquellos vestigios concebidos por varios procesos que han llegado hasta el día de hoy, y cuya preservación para el día de mañana será fundamental en base al arraigo y conocimiento que tenga la población sobre estos.

Desde la perspectiva que incluye los procesos industriales, el patrimonio industrial acorde a la carta Nizhny Tagil, define que: “son los restos de la cultura industrial que poseen un valor histórico, tecnológico, social, arquitectónico o científico”, agrega que pueden incluir edificios como las fábricas mismas, las viviendas, los servicios religiosos y aquellos que tengan que ver con las actividades sociales (Comité Internacional de Conservación del Patrimonio Industrial, 2003, p. 1). A esto también se agrega la importancia de la existencia de una catalogación y conservación que todo territorio debe realizar; es decir, es un patrimonio que tiene relevancia en todos los aspectos, también en el tema edilicio y social (Comité Internacional de Conservación del Patrimonio Industrial, 2003, p. 2).

El estado mexicano protege su patrimonio desde los tres niveles de gobierno. En el nivel federal, la Ley federal de monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos, clasifica el patrimonio de la siguiente forma: Arqueológico, cuando se trata de vestigios prehispánicos anteriores de la conquista; Artístico, que guarda un valor estético relevante, es decir, representa una corriente estética definida y presenta un grado de innovación en los materiales, técnicas y otros, y ostenta un significado en el contexto urbano; e Histórico, aquellos vestigios que datan desde el siglo XVI al siglo XIX -estos incluyen los inmuebles religiosos, de educación, de asistencia social, servicio, ornato público y gobierno (Gobierno de México, 2018, pp. 7–9); no obstante, nada se menciona del patrimonio industrial.

A nivel estatal, Jalisco cuenta con la Ley de patrimonio cultural del estado de Jalisco y sus municipios, esta refiere al patrimonio artístico en los mismos términos que el marco legal federal y deja el cuidado y protección a este nivel de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos (Gobierno de Jalisco, 2014). En cuanto al patrimonio industrial, llama la atención que esta ley menciona de manera tímida al patrimonio industrial como sujeto de valor y protección en los artículos 2 y 7 de esta ley (Gobierno de Jalisco, 2014), lo cual representa un avance fundamental en la protección de este patrimonio, a diferencia del marco federal.

En cuanto a los municipios, el patrimonio, al localizarse en los municipios de Guadalajara y Zapopan, queda sujeto a ambos ayuntamientos, en cuyos reglamentos se retoma la clasificación hecha en la Ley federal de monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos, sobre el tipo de patrimonio; no obstante no se hace mención alguna del patrimonio industrial, salvo en Zapopan, donde El Batán y La Experiencia son tomados como polígonos en protección (Ayuntamiento de Guadalajara, 2018; Ayuntamiento de Zapopan, 2013).

Como todo patrimonio, tiene una importante relación con el territorio, de allí la importancia de conocer los entornos que dieron pie a sus establecimientos, entendiendo que el patrimonio “…es el resultado de la dialéctica entre el hombre y el medio, entre la comunidad y el territorio” (García Cuetos, 2012, p. 18), misma cuestión que menciona la UNESCO al citar al entorno físico del que no están aislados y que puede afectar al patrimonio (UNESCO, 2014, p. 13). Por ende, la necesidad del estudio del patrimonio también desde la perspectiva territorial y de sus recursos, no solo de la edilicia de manera exclusiva, será importante para poder comprender su origen, su desarrollo, y el peligro que hoy supone al estar insertado en el medio urbano.

El patrimonio industrial del río Atemajac comenzó bajo un proceso que buscaba la industrialización de México desde mediados del siglo XIX, y que pasaría por dos transformaciones más apegadas al mismo objetivo a finales del mismo siglo y del XX; todos entendidos desde la perspectiva política, social, territorial y edilicia. Se analizará la formación de estos elementos patrimoniales, se hará una contabilización, y con ello, se entenderá que la llegada de la mancha urbana fue un factor en los cambios y alteraciones que ha sufrido.

Con ello se busca la comprensión de que es imperante la necesidad de conocer tanto el patrimonio desde su inicio, como el desarrollo, características y problemáticas que tiene para poder entenderlo, y con ello emprender desde diferentes frentes su conservación para el día de mañana.

Metodología

Mediante un proceso de localización, estudio documental, fotográfico, levantamiento y posterior catalogación, así como un estudio de formación territorial, social y edilicio se lograron obtener los elementos patrimoniales que forman parte de las antiguas colonias industriales.

El método es mixto, inclinándose en el caso patrimonial a la parte cualitativo, analítico y explicativo, comprende el estudio geográfico del espacio y el inventario patrimonial. Mediante estos dos métodos se inició el estudio.

También, es cuantitativo, porque se limita de manera exclusiva al conteo de los edificios patrimoniales existentes en el territorio, así como su localización. No obstante, es cualitativo por el concepto de análisis de la situación general desde la perspectiva social y edilicia, es decir, la situación se encuentra el edificio a partir de las visitas y fotografías obtenidas y sus factores externos en su entorno, y con ello definir las afectaciones que ha tenido. Esta definición de su estado se basó en el levantamiento fotográfico tanto del autor como de actores principales de la comunidad, en este caso La Experiencia, así como en la primera catalogación hecha en trabajo de tesis por el autor mismo. Bajo estos parámetros, se consideró la siguiente clasificación: en buen estado significará que están bien conservados, en estado regular que presentan ya un grado de descuido superficial, caída de enjarre, grafiti, etc., y malo, sin techo y solo muros, con paredes derruidas, problemas estructurales, con algunos vestigios, o incompletos, o definitivamente desaparecidos.

Se considera analítica y explicativa, por usar elementos como la observación, y el análisis tanto de los documentos históricos, entrevistas, estudios y cartografía, con esto se obtuvo el análisis territorial, económico y político como factores de formación del patrimonio. En cuanto a la explicación, basado en el proceso anterior se obtuvo el resultado, se explica su actualidad, y probables riesgos a los que está expuesto.

El análisis geográfico, histórico y social, se obtuvo, como se explicó en párrafos anteriores, a partir de la observación, entrevistas, cartografía y documentos; estos sirvieron como base fundamental para la construcción cartográfica con la que se analizó la evolución espacial, cotejándose con factores políticos, económicos y sociales que explicaron la formación del patrimonio cultural, en este caso, el industrial, y su origen y adaptación en las prácticas sociales.

Fuente: Elaboración propia. 2021

Obtenido el patrimonio industrial, se le contabilizó; con ello se pretende dar a conocer su existencia y valor, así como los riesgos a los que está sujeto. A partir de estas prácticas, se obtienen los resultados que se busca, sean base para estrategias futuras.

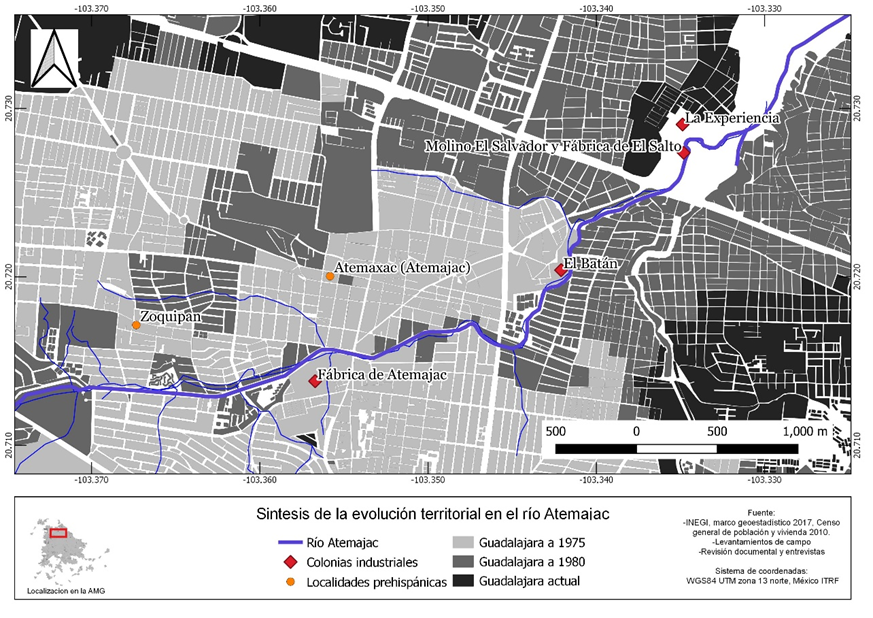

Proceso de formación industrial

El río Atemajac se localiza en el noroeste del Área Metropolitana de Guadalajara, en Jalisco, tal y como se aprecia en la figura 2; su cuenca pertenece al sistema del río Grande de Santiago, y funge como parte del límite territorial entre los municipios de Guadalajara y Zapopan. Es en este sitio donde se dan los asentamientos de tres fábricas que significarán un avance en la industrialización de Guadalajara, Jalisco y México, y que generarán sus barrios industriales.

Antes de la llegada de los españoles a las tierras de la actual Área Metropolitana de Guadalajara, en la zona se encontraban ya asentamientos bajo el dominio del reino prehispánico de Tonalá; sitios como Zapopan, Zoquipan y Atemajac del Valle estaban ya establecidos. La presencia hispana alterará, de cierta forma, el sistema allí presente, y continuará en su proceso hasta sus asentamientos definitivos, siendo la guerra del Mixtón fundamental para que los encomenderos procediesen a la repoblación de estos pueblos.

Durante el periodo virreinal, en la zona de desembocadura donde el río Atemajac se une con el San Juan de Dios, se establece un molino de granos al que se le denomina El Salvador, cuyo edificio aprovecha las aguas del afluente para poder moler los granos con base en una turbina hidráulica; su edificio data del año de 1750 (Morales, Velarde, F, 1992). Esto es parte de la proto industria establecida a partir de una sociedad sincretizada en la Nueva España y del aprovechamiento de los recursos hidrológicos, en su caso, los ríos.

Los establecimientos que seguirían dentro de las inmediaciones del río Atemajac se darán más adelante, después de la independencia de México y durante un momento de inestabilidad social y política generalizada en el país. Aun cuando el Banco de Avío entregaba apoyos a aquellos que quisieran establecer industrias en el marco de la política nacional de industrialización diseñada por Lucas Alamán en el siglo XIX (Dela Torre, 2007, p. 19), lo cierto es que en Jalisco fueron más carentes este tipo de incentivos, por lo que los empresarios locales recurrieron al concepto de juntas industriales, es decir, a la conjunción de recursos a partir de acciones, para con ello, posibilitar la apertura de fábricas (Dela Torre, 2007, p. 27).

En este caso, dos empresarios, José Palomar y Rueda y Manuel Olasagarre aprovechan tales circunstancias para la fundación de tres colonias industriales. De manera respectiva, se funda Fábrica de Atemajac (1843), dedicada a los hilados y tejidos, y El Batán (1844), de papel, ambos en la Compañía Industrial de Atemajac, de la cual Palomar era socio y principal inversor; y La Experiencia (1853), cerca de la barranca de Huentitán, y colindante a Molino El Salvador; también dedicado a los hilados y tejidos. Estas tres fundaciones aprovechan en primera instancia el recurso agua del río Atemajac para la generación de energía para sus fábricas, con lo cual se hacen de las infraestructuras necesarias para conseguir tal objetivo; en este caso, presas, canales y ruedas hidráulicas.

Estos sitios se establecieron como colonias industriales, modelo surgido en Inglaterra en el siglo XVIII, cuyo objetivo era buscar la mejora de la calidad de vida del obrero (Durand, 1986, p. 23), estas consistían en dos elementos, la fábrica y el entorno urbano con los servicios necesarios, cuya característica arquitectónica es el aislamiento a partir de muros (Durand, 1986, p. 25). Dentro del complejo se incluyen edificios, que además de la fábrica, comenzaron a tomar identificación y arraigo, generando la identidad y sentido de pertenencia.

A partir del sistema de la colonia industrial, Fábrica de Atemajac, El Batán y La Experiencia comenzaron su desarrollo tanto en cuestiones de producción como en su espacio interior; a nivel general, escuelas, viviendas, templos, oficinas, entre otros, se realizaron para la vida diaria de la población. Tanto los primeros dueños como la Compañía Industrial de Guadalajara (CIJARA)[i], que antes del siglo XX tendría en sus posesiones a las tres fábricas (Chapa García, 2017, p. 80), establecerían mejoras, entre ellas la construcción de nuevas viviendas, edificios para servicios, o la reconstrucción de la fábrica en el caso de Atemajac.

Fuente: Elaboración propia a partir de Sistemas de Información Geográfica, 2021.

La también llamada CIJARA tendría las fábricas hasta la década de 1970 del siglo XX, tiempo en el cual la mancha urbana de Guadalajara alcanzaría prácticamente a Fábrica de Atemajac y El Batán (esta última ya sin su fábrica), como se ve en la figura 3, generando por ejemplo, en el primer caso, que su valor como industria se perdiera y como un predio urbano ganara valor (Gabayet, 1988, p. 116). Con ello, se agregan los procesos económicos que se vivían en ese momento, como el fin del estado de bienestar, cuya influencia en el principio del fin de las colonias industriales fue latente. La venta, por parte de la CIJARA, de sus fábricas en la década de 1970, se deberá a la ya existencia de otros negocios redituables, además de problemas laborales que ya sucedían, como huelgas o reclamos (Gabayet, 1988, p. 114); posteriormente son adquiridas en primer lugar por un consorcio español y después por la familia Saba (Gabayet, 1988, pp. 115–116). Esto no evitaría el cierre definitivo de la Fábrica de Atemajac y La Experiencia en 1992 (Quintero Bello, 2011, pp. 67–77; Gabayet, 1988, p. 114).

Desarrollo del patrimonio industrial

Desde la fundación y construcción de las colonias industriales en las márgenes del río Atemajac, se buscó la energía del agua para poder echar a andar las máquinas y con ello su proceso de producción (Dela Torre, 2007, p. 30). De manera posterior, se procede a la construcción y adaptación de sus respectivas fábricas, y de otros edificios como viviendas, escuelas u oficinas. Todos bien planificados en el espacio correspondiente.

La Compañía Industrial de Atemajac construye las fábricas de Atemajac en 1843, y El Batán en 1844; la primera supervisada por Carlos Hallbroock (o Hollbroock) (Dela Torre, 2007, p. 67), de la segunda fábrica no existen datos de su constructor, no obstante, la compañía que las aglutinaba comenzó con un capital de 150,000 pesos reunidos a partir de la venta de 30 acciones a 5,000 pesos cada uno (Dela Torre, p. 150).

Fábrica de Atemajac inicia con el doble del capital inicial, 300,000 pesos en 1843, y aumentó en 1860 a 820,000 pesos (Dela Torre, pp. 159–160); su producción inicial fue de 2,976 husos y 48 telares en potencia, con una planta de 201 trabajadores; en 1877 eran 5,600 husos y 130 telares, con una planta de 195 obreros y, para 1887, 4000 husos telares sin reportar y 218 obreros (Dela Torre, pp. 164–165). En cuanto a El Batán, su producción inicial en 1845 fue de 5,500 resmas de papel con dos molinetes; para 1882 esta producción había aumentado a 80,000 resmas, y para 1888 ya empleaba a 700 personas aproximadamente (Dela Torre, pp. 167–168).

Para la alimentación de agua, necesaria para la producción de papel, consumo y vida básica de la población, se construyó un acueducto en 1850, mismo que también sirvió para abastecer del vital líquido a la población (Aurelia Contreras, 19 de marzo de 2018). También, se construyeron viviendas, templos y escuelas, todas costeadas por la misma compañía. En cuanto a los templos, el de Atemajac, que se muestra en la figura 4 al centro, comienza poco después de construida la fábrica, en 1845, en tanto el Batán se inicia en 1873 (véase figura 5, derecha) (Morales, Velarde, F, 1992, p. 129).

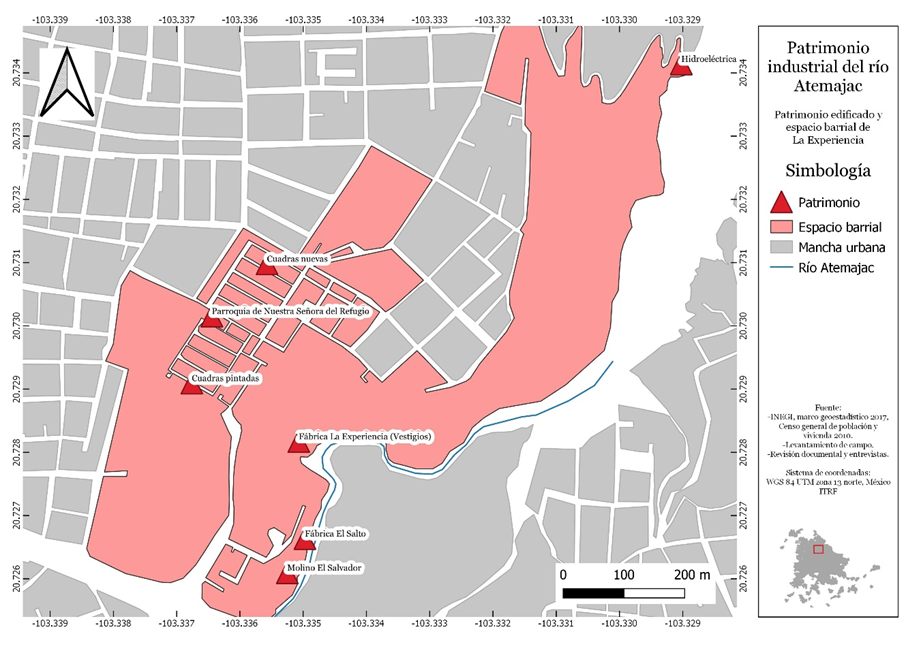

La Experiencia, cuyo patrimonio puede verse en la figura 6, se abre en 1853 después de ser escriturada en 1852 (Dela Torre, 2007, pp. 85–87); su capital inicial fue de 15,000 pesos, reunido por los socios Manuel Olasagarre, Soter Prieto y Daniel Loweree, mientras que Vicente Ortigosa aportaría 5,000 pesos en especie; su producción inicia con 792 husos, 90,000 libras de hilaza, y empleaba a 50 personas; para 1879 producía los mismos husos, 2,392 kilos de hilaza y 400 kilos de pabilo, empleando a 50 personas (Dela Torre, pp. 178–180).

Alrededor de la fábrica, se construye la colonia industrial, cuya primera sección de viviendas se conoce como las “cuadras pintadas”, y es la zona más antigua de La Experiencia (Morales, Velarde, F, 1992, p. 60); conservando la traza urbana, a estas se agregarían las “cuadras nuevas” construidas en 1915 (Morales, Velarde, F, 1992, p. 61), durante el tiempo en que la Compañía Industrial de Guadalajara ya era la dueña.

Aledaño al Molino El Salvador, Vicente Ortigosa construye en 1866 una pequeña fábrica de hilados denominada El Salto, tal como se ve en la figura 7,derecha, cuyas máquinas eran propiedad de los hermanos Loweree, quienes trasladan la fábrica en 1873 a la zona de Agua Blanca en Zapopan, pasándose a llamar Río Blanco ( Dela Torre, 2007, pp. 122–123; Morales, Velarde, F, 1992, p. 58).

La llegada de la Compañía Industrial de Guadalajara significó mejoras en las colonias industriales, sobre todo en Atemajac y La Experiencia. En el primer caso, también se agregarían secciones de viviendas nuevas en el sector sur, entre la fábrica y la zona de Colomitos, construidas en 1905 (Hugo Arroyo Godínez, 2 de octubre del 2017). No obstante, la fábrica como tal se incendia en 1909, teniendo que ser reconstruida en su forma actual en 1911 (véase figura 4, izquierda) (Gabayet, 1988, pp. 106–107); también se construye el templo nuevo del Señor de la Ascensión (véase figura 4, derecha), sustituyendo a la capilla ubicada dentro de la colonia industrial, así también, se agregan otros edificios como el teatro Jesús Macias, que data de 1946 (Hugo Arroyo Godínez, 2 de octubre del 2017).

La CIJARA construye una hidroeléctrica en el fondo de la barranca (véase figura 7, izquierda), que comenzaría a operar en 1902 (Gabayet, 1988, p. 105; Quintero Bello, 2011, p. 38); el objetivo era alimentar de energía eléctrica a las fábricas y construir y operar una línea de tranvía para comunicarse con la ciudad de Guadalajara (Morales, Velarde, F, 1992, p. 57).

El resto del siglo XX, se produce el cierre de El Batán en 1935, y con ello su alteración a un balneario, clausura y abandono del predio a partir de la década de 1990 (Aurelia Contreras, 19 de marzo de 2018), así como el cambio de dueños y cierre de las fábricas en la misma década.

Estado actual del patrimonio industrial

Posterior al proceso de formación y consolidación tanto de las colonias industriales que se transformaron en barrios, como su patrimonio cultural industrial y su referencia de identidad, se puede comprender el valor de estos edificios, el entorno entorno y sus prácticas, en general.

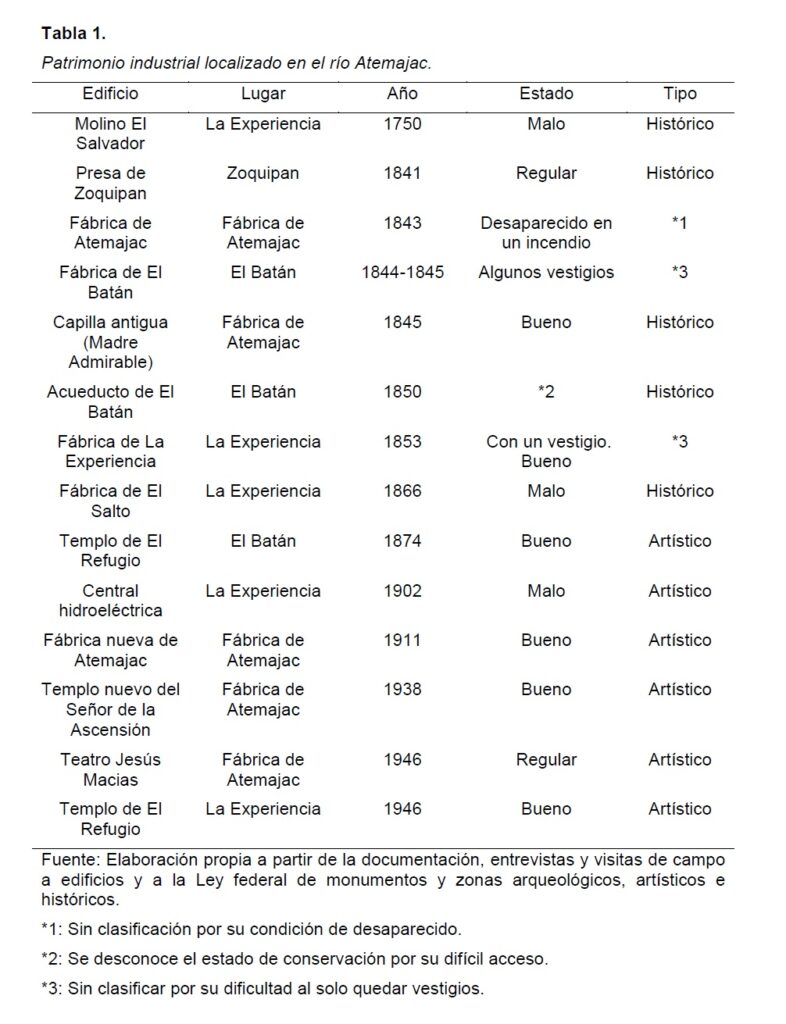

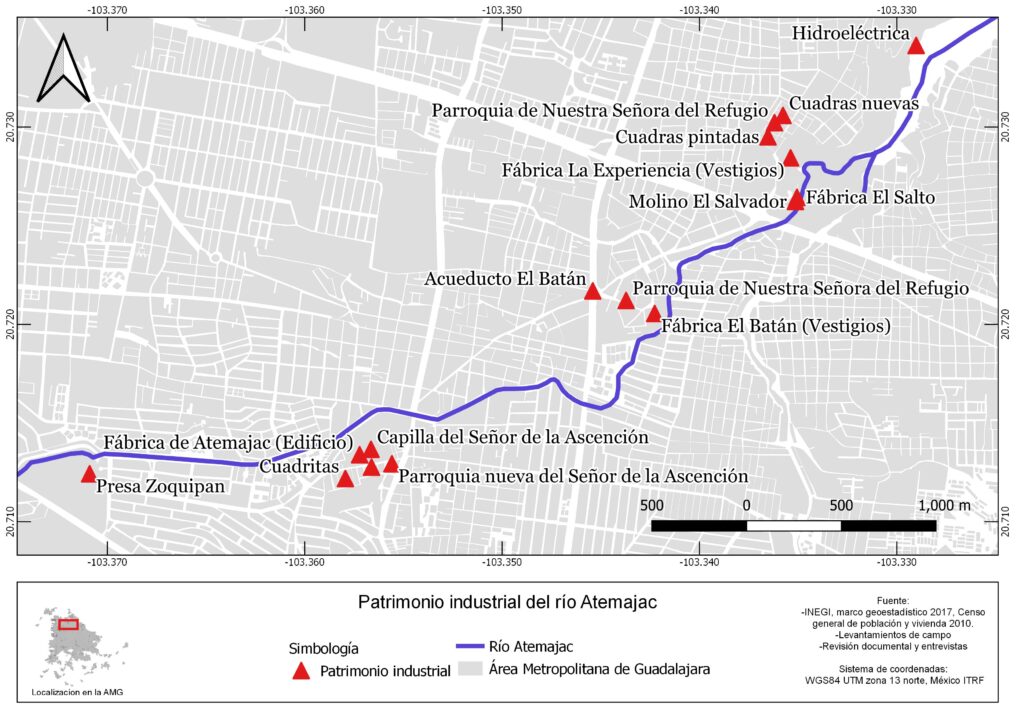

A continuación, se muestra la tabla 1, donde se hace conteo del patrimonio industrial edificado, localizado en las colonias industriales del río Atemajac; se informa sobre el edificio, lugar de localización, año, estado de conservación a partir de la fotografía o visita de campo, y el tipo de patrimonio a partir de la Ley Federal de Monumentos del INAH.

De manera total, se contabilizaron 14 vestigios patrimoniales en las colonias industriales del río Atemajac, a excepción de la fábrica antigua de Atemajac. La Experiencia contabiliza cinco patrimonios edificados industriales, mientras que Fábrica de Atemajac cuatro, y El Batán tres elementos patrimoniales; en el caso de la presa de Zoquipan, que movió la rueda hidráulica de Fábrica de Atemajac, se localiza cerca del barrio del mismo nombre.

Acorde a este conteo del patrimonio edificado industrial del río Atemajac, se deduce que edificios como la fábrica de El Salto, dejada de usar a partir del cambio a Río Blanco, el Molino El Salvador, de cuyo abandono no se tienen datos, y la Hidroeléctrica de La Experiencia, que comenzó a caer en desuso debido a la necesidad de más energía de la fábrica y con ello la construcción de otra hidroeléctrica más moderna (Quintero Bello, 2011, p. 39), son los que más corren el riesgo de perderse, como puede verse en la figura 7, debido, en primer término al enorme descuido que impera en sus estructuras, desde el grafiti, la falta de techo, así como el saqueo; y segundo, a su difícil intervención por su colindancia con otras viviendas gracias al crecimiento urbano de Guadalajara y el accidentado terreno de la barranca de Huentitán, lo cual vuelve difícil el acceso. En cuanto a las fábricas que alguna vez fueron los centros económicos y sociales de sus respectivos barrios, Fábrica de Atemajac es la que mejor se conserva como se ve en la figura 4, parte derecha, esto gracias al uso comercial que se le da a todo el núcleo industrial; no obstante, no se puede decir lo mismo de El Batán y La Experiencia, donde de sus fábricas solo quedan pocos vestigios visibles, como entradas o muros colindantes, como se ve en las figuras 5 y 6.

En cuanto al patrimonio edificado en un estado regular, es decir, aún de pie, pero con un grado de descuido, destacan el teatro Jesús Macias y la presa de Zoquipan, como se puede apreciar en la figura 9, ambas pertenecientes a lo que fue el sistema de Fábrica de Atemajac; el teatro se encuentra ya sin uso alguno, debido al fin de la fábrica y a su cambio de dueños en 2017 (Hugo Arroyo Godínez, 2 de octubre del 2017), mostrando problemas en su pintura y enjarre, así como el riesgo de desaparición junto con el club Occidente debido a la incertidumbre a causa de las probables decisiones que el nuevo propietario pueda tomar sobre estos predios; en tanto la presa de Zoquipan, catalogada ante el INAH como inmueble de ingeniería hidráulica bajo el número I-14-00069 (Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2021), queda sin uso a partir de 1902, cuando las fábricas comienzan a alimentarse de la electricidad de la hidroeléctrica La Experiencia y la inauguración del parque Ávila Camacho en la década de 1960; la cortina de la presa, construida en cantera, presenta sobre todo grafiti, así como vegetación en su alrededor, y un complicado acceso a su estructura, misma de la que no se cuentan con datos reales sobre su estado.

Debido al apego y arraigo a las costumbres y tradiciones de los tres barrios, sus templos se mantienen en un buen estado de conservación, como se ve en las figuras 4, 5 y 6, y aún forman parte sus tradicionales fiestas patronales. En cuanto al acueducto de El Batán, este continúa funcionando, y permite a los vecinos de El Batán gestionar de manera autónoma su recurso agua, separados del resto del área metropolitana (Aurelia Contreras, 19 de marzo de 2018), sin embargo, se desconoce si el túnel tiene un buen o mal estado de conservación.

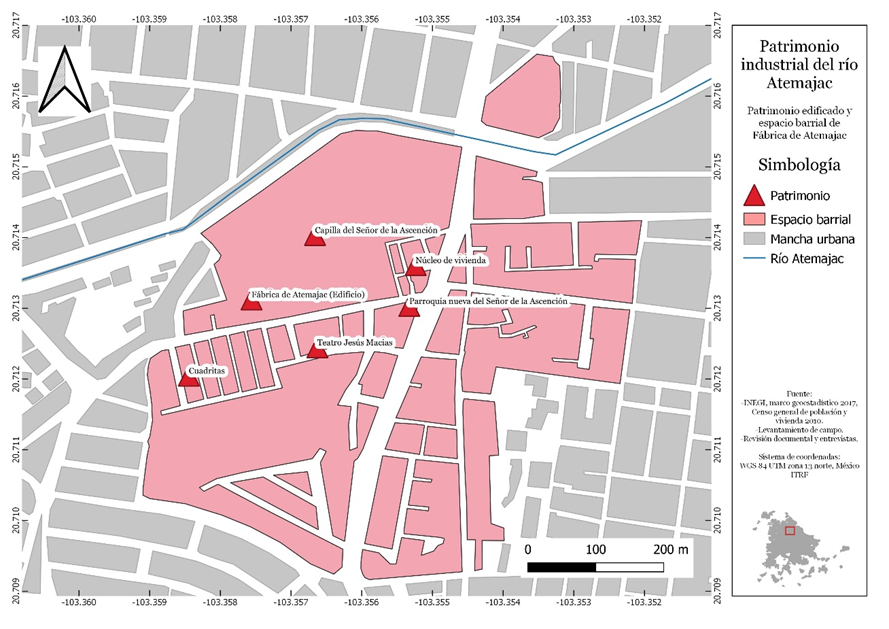

En lo que refiere a las colonias industriales, Fábrica de Atemajac, localizado en el municipio de Guadalajara, se encuentra dentro de una encrucijada legal, debido a que el plan parcial del distrito urbano 2 Minerva, subdistrito 5 Vallarta Country, que data del 2003, se encuentra vigente debido a la suspensión de los que datan del 2018, clasificado en el subdistrito 4, Jardines del Country-Atemajac, por un litigio entre el ayuntamiento y la población por cuestión de la vivienda vertical. En tanto, el primer plan menciona que todas las áreas de protección al patrimonio histórico serán aquellos que tengan vestigios arqueológicos, históricos o artísticos (Ayuntamiento de Guadalajara, 2003, p. 14). Fábrica de Atemajac alberga edificaciones y entornos que datan del siglo XIX y XX, por lo que a nivel legal es sujeto de protección, al localizarse vestigios catalogados como históricos y en su gran mayoría artísticos. En la figura 9 se muestra su espacio barrial y su patrimonio.

En lo que trata de El Batán y La Experiencia, estos pertenecen al municipio de Zapopan, de manera respectiva a los planes parciales distrito 1 Zapopan centro histórico y distrito 2 Arroyo hondo, ambos del 2010, sin actualizarse. Ambos planes mencionan, entre sus objetivos, la importancia de conservar el patrimonio cultural, tanto el edificado arquitectónico como su entorno urbano; el municipio agrega tres formas de protección: patrimonio histórico, cultural y protección a la fisonomía, se menciona tanto a El Batán como La Experiencia en ambos casos como parte de la protección del patrimonio cultural, y por contar entre sus espacios barriales con patrimonio histórico. El Batán y La Experiencia aparecen como área de protección patrimonial del patrimonio cultural, definido en ambos planes como los sitios donde se puede encontrar patrimonio arqueológico, histórico o cultural, ambos barrios poseen este tipo de elementos patrimoniales (véase figuras 10, 11 y 12) ( Ayuntamiento de Zapopan, 2010b; Ayuntamiento de Zapopan, 2010a).

Fuente: Elaboración propia a partir de Sistemas de Información Geográfica, 2021.

Fuente: Elaboración propia a partir de Sistemas de Información Geográfica, 2021.

Fuente: Elaboración propia a partir de Sistemas de Información Geográfica, 2021.

Conclusión

Se comprende al patrimonio cultural como los vestigios heredados del pasado, en el presente, para ser preservados en el futuro, entre estos, el patrimonio industrial, resultado del proceso de industrialización. Esto comprende elementos tangibles como intangibles que buscaron la generación de empleo y riqueza. Edificios y otros aspectos culturales y espaciales son evidencias de aquella época en la actualidad.

Varios autores señalan al patrimonio como un elemento de identificación de varios pueblos. García Cuetos menciona que hace referencia a un concepto sociológico de cultura, agregando que: “La cultura es el conjunto de modelos o patrones, explícitos o implícitos, mediante los cuales una sociedad regula el comportamiento de las personas que la integran.” (García Cuetos, 2012, pp. 14–15). Por ende, agrega que el patrimonio es una herencia o legado de la cultura. En cambio Querol señala que el patrimonio está ligado a la identidad, al sentido del orgullo, así como a la cultura y sus raíces (Querol, DL 2010, p. 18); así también, la UNESCO menciona que el patrimonio cultural puede generar ese sentido de pertenencia, así como puede ser un factor de identidad (UNESCO, 2014, p. 13).

El patrimonio cultural, en este caso el edificado, resultado del proceso industrial mexicano del siglo XIX, y con importantes aportaciones posteriores de ese mismo siglo y el XX, ha generado dentro de sus colonias industriales un sentido de identidad y pertenencia a sus núcleos barriales, una cultura cívica apegada a la industrialización y el deporte, así como a la religión.

La actualidad del patrimonio industrial ubicado en el norte de la metrópoli, aledaño al río Atemajac, se resume desde el establecimiento de las fábricas en el río mismo para su energía, pasando por una serie de mejoras y obras que terminarían por construir las comunidades. No obstante, la urbanización que ha sucedido a su alrededor por el crecimiento de Guadalajara y su área metropolitana, así como el cambio económico acontecido desde la década de 1970 generaron el cambio, la alteración, abandono o la desaparición de varios de los vestigios industriales. Por ejemplo, se ha podido constatar en Fábrica de Atemajac, el mismo núcleo fabril cambió de un uso industrial a comercial; en La Experiencia, su elemento patrimonial principal, la fábrica, ha desparecido; y El Batán conserva algunos vestigios.

A nivel legal, se han podido identificar elementos que pueden ser sujetos a protección, y a un proceso de recuperación o restauración dependiendo su estado; sin embargo, será fundamental, en primer término, que el marco legal en los tres niveles de gobierno incluya el patrimonio industrial como una forma de vestigio cuyo valor es relevante, así se tendrá una base fuerte para su conservación.

El patrimonio industrial localizado en el río Atemajac tiene un importante valor por su formación y su población; actualmente aun persiste el riesgo de que puede aún perderse por no poner la suficiente atención a la riqueza cultural de este sitio y sus vestigios, mismos que, al significar pertenencia o identidad, es necesario para el sector social, público y privado, conservarlos para que se continúen mostrando a las siguientes generaciones. Se busca dar a conocer el ayer, entender con ello el hoy, y poder actual de una forma moral y éticamente adecuada para la conservación de estas edificaciones el día mañana.

Aurelia Contreras (19 de marzo de 2018). Entrevista por J. Navarro Serrano. Zapopan, Jalisco.

Ayuntamiento de Guadalajara (2003). Plan parcial de desarrollo urbano Distrito 2 Minerva, subdistrito 5 Vallarta Country, (Plan parcial,). Guadalajara Jalisco México: Ayuntamiento de Zapopan.

Ayuntamiento de Guadalajara. (2018). Reglamento para la Zona Denominada como Centro Histórico, Barrios y Zonas Tradicionales de Guadalajara. Guadalajara, Jalisco: Ayuntamiento de Zapopan.

Ayuntamiento de Zapopan (2010a). Plan parcial de desarrollo urbano Distrito urbano ZPN-1 “Zapopan centro histórico”, (). Zapopan, Jalisco: Ayuntamiento de Zapopan.

Ayuntamiento de Zapopan (2010b). Plan parcial de desarrollo urbano Distrito urbano ZPN-2 “Arroyo Hondo”, (). Zapopan, Jalisco: Ayuntamiento de Zapopan.

Ayuntamiento de Zapopan. (2013). Reglamento para la protección del patrimonio edificado y mejoramiento de la imagen urbana del municipio de Zapopan. Zapopan, Jalisco: Ayuntamiento de Zapopan.

Chapa García, J. B. (2017). Las colonias industriales y el inicio de la relación salarial en Jalisco. Guadalajara, Jalisco: Universidad de Guadalajara.

Comité Internacional de Conservación del Patrimonio Industrial (Ed.) 2003. Carta de Nizhny Tagil sobre el patrimonio industrial. Moscú, Rusia.

De la Torre, F. Entre la quimera y la realidad. Industrialización y utopía social en Jalisco (Siglo XIX).

De la Torre, F. (2007). Patrimonio industrial jalisciense del siglo XIX: Entre fábricas de textiles, de papel, y de fierro (Nueva ed. modificada). Colección Terredades. Guadalajara Jalisco: Gobierno de Jalisco, Secretaría de Cultura.

Durand, J. (1986). Los obreros de Río Grande. Morelia, Michoacán: El Colegio de Michoacán.

Gabayet, L. (1988). Obreros somos: Diferenciación social y formación de la clase obrera en Jalisco (1a ed.). Colección Estudios sociales: Vol. 5. Guadalajara Jalisco México: Colegio de Jalisco; Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.

García Cuetos, P. (2012). El patrimonio cultural: Conceptos básicos. Textos docentes. Zaragoza, España: Universidad de Zaragoza.

Gobierno de Jalisco. (2014). Ley de patrimonio cultural del estado de Jalisco y sus municipios. Guadalajara, Jalisco: Gobierno de Jalisco.

Gobierno de México. (2018). Ley federal de monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos. Ciudad de México: Gobierno de México.

Instituto Nacional de Antropología e Historia. (2021). Ficha del Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles número I-14-00069. Recuperado de http://catalogonacionalmhi.inah.gob.mx/consulta_publica/detalle/86948

Morales, Velarde, F. (1992). Historia de las fábricas textiles de Jalisco. Guadalajara, Jalisco: Ayuntamiento de Zapopan.

Querol, M. Á. (DL 2010). Manual de gestión del patrimonio cultural. Akal textos. Madrid, España: Akal.

Quintero Bello, J. (2011). La grandeza de un pueblo, de chile, mole y pozole. Guadalajara, Jalisco: Cuellar Ayala.

UNESCO. (2014). Gestión del patrimonio mundial cultural. París, Francia: Organización de las Naciones Unidas, ONU; UNESCO.

NOTAS

[i] La Compañía Industrial de Guadalajara, CIJARA por sus siglas, fue formada en 1899, acorde a autores como Federico De La Torre, Sergio Valerio Ulloa, entre otros. Esta compañía llegó a aglutinar a empresarios de origen francés, los llamados Barcelonetes, oriundos de Barcelonette, Francia. Entre ellos estaban las familias Fortoul, Gas, Chapuy, entre otros, quienes también fueron dueños de almacenes como la recién extinta Fábricas de Francia, o La Ciudad de México, en Guadalajara.