Artículo en PDF

DOI:

Inhabiting the central city Alleys of the city of Guanajuato

Marina Inés de la Torrea

aUniversidad de Guanajuato: E-mail, ORCID, Google Scholar.

Recibido: 03 de agosto del 2023 | Aceptado: 22 de febrero del 2024 | Publicado: 31 de marzo de 2024

Resumen

Existe una abundante literatura en torno a los callejones de la ciudad de Guanajuato, cuyas leyendas de corte romántico y pintoresco nos remontan a un pasado nostálgico, donde el mito, por su propia naturaleza, supera a la realidad. Sin embargo, poco se conoce sobre la complejidad de la vida cotidiana de los actuales residentes de tan singulares espacios, enfrentados a los desafíos de la vida diaria en la ciudad. Un análisis crítico del histórico barrio de Púquero, permite reflexionar en torno a la importancia de las relaciones sociales que han hecho posible un determinado tipo de hábitat urbano, en el que la experiencia de lo público y de las diversas modalidades de sociabilidad, recrean un micro-orden alternativo para una vida cotidiana esencialmente diferente al de la ciudad central, la cual fuera declarada, en 1989, Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Palabras clave: callejones, ciudad central, vida cotidiana

Abstract

There is a wealth of literature surrounding the alleys of Guanajuato, a city whose romantic and picturesque legends transport us to a nostalgic past where myth often surpasses reality. However, little is known about the complex daily lives of the current residents of these unique spaces, who face the challenges of urban living. By critically analyzing the historic neighborhood of Púquero, we can gain insight into the importance of social relationships that have shaped a distinct type of urban habitat. In this microcosm, the public experience and various forms of sociability create an alternative order for daily life, vastly different from that of the central city. In recognition of its cultural significance, the city was declared a World Heritage Site by UNESCO in 1989.

Keywords: alleys, central city, everyday life

Introducción

El Programa Univerciudad de la Universidad de Guanajuato es una iniciativa orientada a la promoción de proyectos de vinculación entre la institución y su entorno social, tendiente a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. En tal sentido, la presente investigación forma parte de un proyecto más amplio a desarrollar en el barrio de Púquero, un núcleo poblacional emblemático, cercano al edificio central de la institución.

A través de la implementación de talleres, educación continua gratuita, y demás actividades artísticas y culturales en general, se busca promover la inclusión social de sus residentes.

Investigación y vinculación unen sus esfuerzos como portavoces de la responsabilidad social universitaria, al proporcionar nuevo conocimiento sobre las problemáticas sociales de su entorno para desarrollar estrategias de gestión y autogestión de espacios públicos habitables y seguros, principal demanda de esta comunidad (De la Torre, 2020).

El presente documento forma parte de una investigación en el contexto de la voluntad de la Universidad de Guanajuato de emprender una intervención social en un núcleo poblacional simbólico, en virtud de su proximidad al edificio central de esta casa de estudios. Con ello se pretende hacer una contribución al desarrollo del proyecto de vinculación en el ámbito de Univerciudad, proyecto universitario de inclusión social, orientado a la implementación de talleres, educación continua gratuita, y demás actividades artísticas y culturales en general.

Ambos esfuerzos, de investigación y de vinculación se constituyen en portavoces de la responsabilidad social universitaria, aportando nuevo conocimiento en relación a las problemáticas sociales de su entorno inmediato, a fin de establecer estrategias para la gestión y autogestión de espacios públicos habitables y seguros para la comunidad, principal exigencia de la sociedad civil.

Los callejones, entendidos como fenómeno espacial y social, constituyen una parte esencial aunque poco visible de la cadena de desplazamientos en la ciudad. Este fenómeno, poco explorado, es muy importante para entender las problemáticas de accesibilidad, los modos de vida, las relaciones sociales y las múltiples vulnerabilidades que se manifiestan en su entorno.

¿Cuáles son las condiciones materiales y su relación con las prácticas sociales que caracterizan a esta localidad central?

A partir de un enfoque cuali-cuantitativo, la presente investigación se propuso el análisis de un conjunto de indicadores socio-espaciales del barrio de Púquero. A través de la exploración de datos sensales, documentos estatales y municipales, entrevistas a informantes claves y la observación directa en campo, se obtuvieron datos de población, vivienda, densidad, superficie, uso del suelo, entre otros indicadores; los cuales fueron oportunamente relacionados con la condición socioeconómica de sus residentes y los aspectos ambientales de sus respectivos entornos. Finalmente, las prácticas sociales observadas en calles y callejones del barrio permitieron explicar la cotidianeidad de una comunidad de fuerte arraigo con su sitio.

Se comienza con un abordaje teórico conceptual del espacio urbano en general, para luego avanzar sobre consideraciones teóricas más específicas relacionadas con el caso de estudio. Después de una breve relación histórica, y una vez contextualizado el conjunto de la ciudad central, se procede al análisis particular del caso propuesto.

Espacio temporalidad

David Harvey acomete un examen riguroso y sistemático de las condiciones de posibilidad geográficas y antropológicas para entender el mundo que nos rodea. Analiza las recíprocas implicaciones entre ambas disciplinas, y define un conjunto de categorías analíticas para la comprensión de la realidad. Así pues, destaca la indisolubilidad del concepto “espacio temporalidad” y propone dos dimensiones para su abordaje: a) la concepción del espacio en relación con el tiempo, y b) la concepción del espacio en términos de actividad humana. Una y otra dimensión son deudoras de Emmanuel Kant y Henry Lefebvre, respectivamente (Harvey, 2017).

La concepción del espacio en relación con el tiempo, puede ser absoluta, relativa o relacional. El espacio absoluto es fijo e inamovible, y permite identificar la singularidad de personas y objetos (bien delimitados). Aquel de los procesos y movimientos es el espacio relativo (flujos de personas, objetos e información), donde el tiempo es una variable fundamental. Desde la perspectiva relacional, el espacio y el tiempo, en permanente relación dialéctica se convierten en un concepto abierto, fluido e indeterminado. En tal sentido, diferentes actividades humanas crean y hacen uso de diferentes conceptualizaciones del espacio (Harvey, 2017).

Esta tríada conceptual tiene jerarquías, ya que el espacio relacional puede comprender el relativo y el absoluto, mientras que el espacio relativo sólo puede abarcar el absoluto. Por último, el espacio absoluto sólo puede comprenderse a sí mismo.

Ahora bien, la concepción tripartita del espacio en términos de actividad humana supone la consideración del espacio material (espacio percibido a través de los sentidos), la representación del espacio (el espacio concebido) y, por último, el espacio de representación (el espacio vivido). Retomando las dimensiones que el presente estudio se propone abordar, se adopta la primera categoría para el análisis de los atributos espaciales y materiales de la unidad de observación, y las segunda y tercera categorías para el análisis del comportamiento humano.

Ciudades en laderas: el espacio percibido

Muchas de las configuraciones urbanas emergentes en laderas, reúnen todas las características propias de un asentamiento informal autoproducido, a las que se suma el hecho de un emplazamiento en taludes de fuerte pendiente, situación que contribuye a aumentar su vulnerabilidad ambiental, por mencionar una de las múltiples vulnerabilidades a que están expuestas. La génesis morfológica de esta tipología urbana comienza con la aparición espontánea de grupos de viviendas, los cuales van consolidando un asentamiento humano cuyo proceso de urbanización se concreta una vez regularizada la propiedad o tenencia de la tierra, y obtenidos los derechos de infraestructura y servicios públicos por parte del estado.

Este proceso constructivo se caracteriza por la carencia de espacios públicos de calidad, los cuales han surgido de la estricta necesidad de acceso a cada una de las viviendas que integran su trazado. Su configuración rizomática se extiende como la hiedra, sin una estructura de orden aparente que parece no tener principio ni fin (Montaner, 2013). En nuestro caso, las cambiantes direcciones de territorialización y de fuga coinciden con los cauces de escurrimiento del agua de lluvia estacional (cañada), apropiados para el tránsito de los mineros, en su mayoría indígenas, que se trasladaban desde las minas hacia los hospitales y haciendas de beneficio. Con el tiempo, estas cañadas fueron cristalizando en configuraciones espaciales, en principio, carentes de jerarquías.

Entorno: el espacio concebido

“Cada entorno geográfico plantea desafíos distintos, pero las respuestas dependen de las diferencias en las capacidades y poderes humanos” (Arnold Toynbee, citado por Harvey, 2017:249).

En contra del pensamiento generalizado que argumenta que el desarrollo de la humanidad ha producido una progresiva separación del hombre de la naturaleza, Christopher Caudwell sostiene que ha producido una constante interpenetración con ella. Este proceso evolutivo ha implicado, explica el autor, una humanización a través de los cambios materiales en ella producidos y el entendimiento progresivo de la realidad; y a la inversa, el hombre organizado en sociedad, se ha naturalizado a través del lenguaje, la ciencia, el arte, la religión, etcétera (Caudwell citado por Harvey, 2017).

En este contexto argumental y luego de analizar el caso de estudio, los callejones de Guanajuato deben entenderse ya no como una “construcción social del espacio” (Lefevbre, 2013) sino, como una construcción social de la naturaleza, que tiene su origen en las cañadas y su posterior proceso de humanización. A su vez, el continuo peregrinaje de los mineros determinó, con el tiempo, un conglomerado humano que en su proceso de naturalización se constituyó en un nuevo “micro-orden urbano” de características muy propias y singulares. De tal suerte que, entre entorno y cultura existe una relación dinámica con suficiente potencial para producir tanto continuidades y rupturas, como permanencias y acontecimientos. “El entorno constituye la condición de posibilidad de la que dispone un grupo humano en un momento determinado, pero es la cultura la que configura el entorno a partir de esas posibilidades, produciendo una sinergia para la reproducción cultural y nuevos entornos reconfigurados en mutua determinación” (De la Torre, 2020:7).

Instrumentalización del espacio urbano: el espacio vivido

Duhau y Giglia (2016) enuncian el concepto de “micro-órdenes” urbanos, para referirse a diversas formas de producción y organización del espacio, a partir de relaciones público/privado, regidas por un conjunto de normas formales e informales. Algunos tipos de “microórdenes” surgen de la producción informal del espacio de la ciudad autoconstruida, propia de procesos de urbanización no planeada. El deterioro, descuido y uso abusivo en estos espacios urbanos comprende la generalidad de los espacios públicos banales (no emblemáticos), los cuales se configuran en relación con las condiciones prácticas de uso y tránsito cotidiano, amparados por una aplicación deficiente y ambigua de las normas, cuyo control y mantenimiento por parte de la administración local permanece ausente. En dicho contexto, se toleran y justifican ciertas prácticas de privatización ejercidas en oposición al interés público del espacio, las cuales se convierten en opción viable para el logro de una relativa certidumbre.

El análisis de patrones morfológicos relacionados con los usos de suelo disponibles (asentamientos informales), da prueba evidente de que, a pesar de las condiciones precarias de origen (déficit de infraestructura, servicios y equipamientos), estos contextos presentan una estructura urbana de tipo instrumental, ya que las prácticas cotidianas garantizan la supervivencia de sus sistemas al posibilitar niveles de interacción social, permeabilidad y accesibilidad que propician un mejor funcionamiento que en algunos desarrollos de tipo formal (Ortiz y Llamas, 2013).

Aproximación contextual

Determinaciones históricas del trazado de la Ciudad

La estructura actual del Centro Histórico de la ciudad de Guanajuato resulta incomprensible sin considerar la vocación minera que la precede. La razón de ser de esta singular urbanidad, tiene su origen estimado en 1550 (Romero, 2017), año en que se establecieron provisionalmente grupos dispersos de buscadores de minas en el territorio. El tiempo y la necesidad de asegurarse frente a los eventuales ataques de los indios chichimecas, consolidó los “reales de minas”, suerte de campamentos o fortines de tropas, en torno a los cuales se asentaron los primeros pobladores.

La traza de la ciudad de Guanajuato es informal, aunque no aleatoria. Surgió de la necesidad de sus pobladores de acometer la explotación de su rico subsuelo. El espacio público de naturaleza ambulatoria coincide con las cañadas de sus serranías, a través de las cuales los trabajadores mineros, en su mayoría indígenas de distinta procedencia, se trasladaban desde las minas a los hospitales de indios[1] (con sus respectivos templos), y luego a las cuadrillas de las haciendas de beneficio, construyendo con el tiempo sus propias casas en el recorrido.

El descubrimiento de la “veta madre” tiene su origen en los trabajos exploratorios iniciados en 1558 en Mellado y en Rayas, los cuales se convirtieron en polos de desarrollo económico, cuyo centro más cercano fue Santa Fe (actual Centro Histórico).

A fines del siglo XIX la población de Guanajuato estaba espacialmente distribuida en 33 cuarteles, 22 de los cuales pertenecían al “casco de la ciudad”. Un cuartel correspondía a Cata, otro a Rayas, dos a Mellado, dos a Valenciana y, por último, cinco a Marfil (Marmolejo, 1908). Esta distribución sugiere una “estructura bipolar” de la ciudad, conformada por los 11 cuarteles de la “ciudad de extracción” (en la parte alta) convenientemente articulada a través de las múltiples cañadas que desembocan en el río Guanajuato, el cual proveía el agua necesaria para la obtención de la plata en las haciendas de beneficio, conformadas por los 22 cuarteles de la “ciudad de transformación” (en la parte baja) (Cabrejos, 2015).

Los 33 cuarteles, a su vez, estaban integrados por un total de 283 manzanas, de las cuales 220 se concentraban en el “casco de la Capital” y el resto se distribuía en los centros mineros de las periferias antes mencionadas. En ese entonces, el actual barrio de Púquero estaba comprendido por las séptima (7ª), octava (8ª), novena (9ª) y décima (10ª) manzanas del quinto cuartel, y constaba de un total aproximado de 140 fincas o parcelas (Marmolejo, 1908).

La continua expansión y densificación de la ciudad ha dado lugar a innumerables cambios fuertemente modelados por la matriz de su traza original, confirmando las memorables palabras de Ítalo Calvino: “Cada ciudad recibe su forma del desierto al que se opone […]”, en su célebre obra “Las ciudades invisibles” (Calvino, 1998/2018:13). El conjunto de edificios notables y modestos que se apiñan sin reparos, sin aparente orden y sin concierto, unos sobre otros en el texto de la ciudad, produce en el espectador una “disonancia cognitiva”[2] de tal magnitud, que impide una descripción del sitio basada en cualquier otro modelo urbano anterior conocido.

El Barrio de Púquero, con sus callejones, fue uno de los primeros asentamientos humanos de Guanajuato que conectó las regiones de Mellado y Rayas con el centro histórico. Su condición de lugar de paso obligado permitió la consolidación del populoso barrio del Cerro del Cuarto.

Púquero debe su nombre a la cañada conocida inicialmente como “Púquio”, para luego convertirse en Púcaro, término que en la lengua otomí significa “salto de tigre”. Data del siglo XVI y se remonta al origen de Guanajuato, cuando se construyeron los primeros cuatro fortines de españoles arribados una vez descubierta la famosa “veta madre” de oro y plata, a saber: Marfil, Tepetapa, Cerro del Cuarto y, por último, Santa Ana.

Del fortín del Cerro del Cuarto, y a través de “las cañadas convertidas en camino” bajaban cientos de mineros al centro de la villa: la Plaza Mayor (actual Plaza de la Paz) (Romero, 2017).

Las viviendas autoconstruidas a ambos lados de la cañada de Púquero conformaron un asentamiento irregular que, con el tiempo, fue consolidando y formalizando su tenencia y propiedad a través de generaciones descendientes de sus primeros moradores, de allí su gran valor de antigüedad (Romero, 2017).

Metodología

Sobre el diseño de la investigación

El tipo de investigación propuesto corresponde a una investigación transversal, que analiza el nivel o modalidad de las diversas variables en un momento dado, que evalúa el contexto de las mismas, e indaga en sus relaciones.

El enfoque de la investigación corresponde a un estudio mixto o multimodal, consistente en una combinación de enfoques cualitativos y cuantitativos. En él, están implicadas tanto la lógica inductiva como la deductiva.

El alcance de esta investigación corresponde a un estudio:

a. Exploratorio, ya que no existen abundantes referencias de estudios precedentes en relación a la realidad socio-territorial de los callejones, y de existir, no se orientan a la especificidad que esta investigación propone, ni tampoco consideran al ámbito en que se aplicará (Centro Histórico de la ciudad Guanajuato).

b. Descriptivo, ya que la selección de indicadores está orientada a la descripción y cualificación de los callejones en su relación con un conjunto de variables socio-espaciales de la ciudad central. En tal sentido, se proponen, para el abordaje del problema planteado, dos vertientes de entrada:

- Desde el espacio material se tratan de identificar:

*Atributos (espaciales y materiales).

*Atribuciones (uso del suelo).

*Densidad habitacional.

*Accesibilidad y movilidad.

*Contaminación ambiental.

*Patrimonio

- Desde el espacio social concebido y de representación:

*Relación público/privado.

*Sentido de territorialidad.

*Condiciones de los residentes (socio-económica, etárea, de arraigo)

*Representaciones sociales

Dada la extensión territorial de la unidad de estudio, dichas vertientes se delimitaron dentro del área.

Sobre las fuentes de datos

Las bases de Datos se obtendrán de diversas fuentes:

- Aplicación de cuestionario para obtener la unidad de estudio: El Púquero.

- Entrevistas a informantes claves.

- INEGI – Instituto Nacional de Estadística y Geografía: datos estadísticos de variables socio-económicas y demográficas.

- IPLANEG – Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato: archivos shape sobre el conjunto de indicadores urbanos.

- CONAPO – Consejo Nacional de Población.

- Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de Guanajuato, Gto.

A fin de organizar el trabajo de campo, el barrio se dividió en 9 fracciones, cada una de las cuales quedó comprendida por uno o varios tramos de calles, buscando que sus respectivas longitudes resultaran más o menos equivalentes. En el trabajo de campo participaron los estudiantes de la asignatura Espacio público y Comportamiento Social de la Licenciatura en Arquitectura, quienes aplicaron un cuestionario en grupos de cuatro estudiantes cada uno, lo cual aportó información general e indagó en relación a las prácticas sociales en el espacio concebido y el espacio vivido. Una vez elaborada la base de datos, se contrastó la información obtenida con las particulares condiciones socioespaciales de cada uno de los tramos considerados.

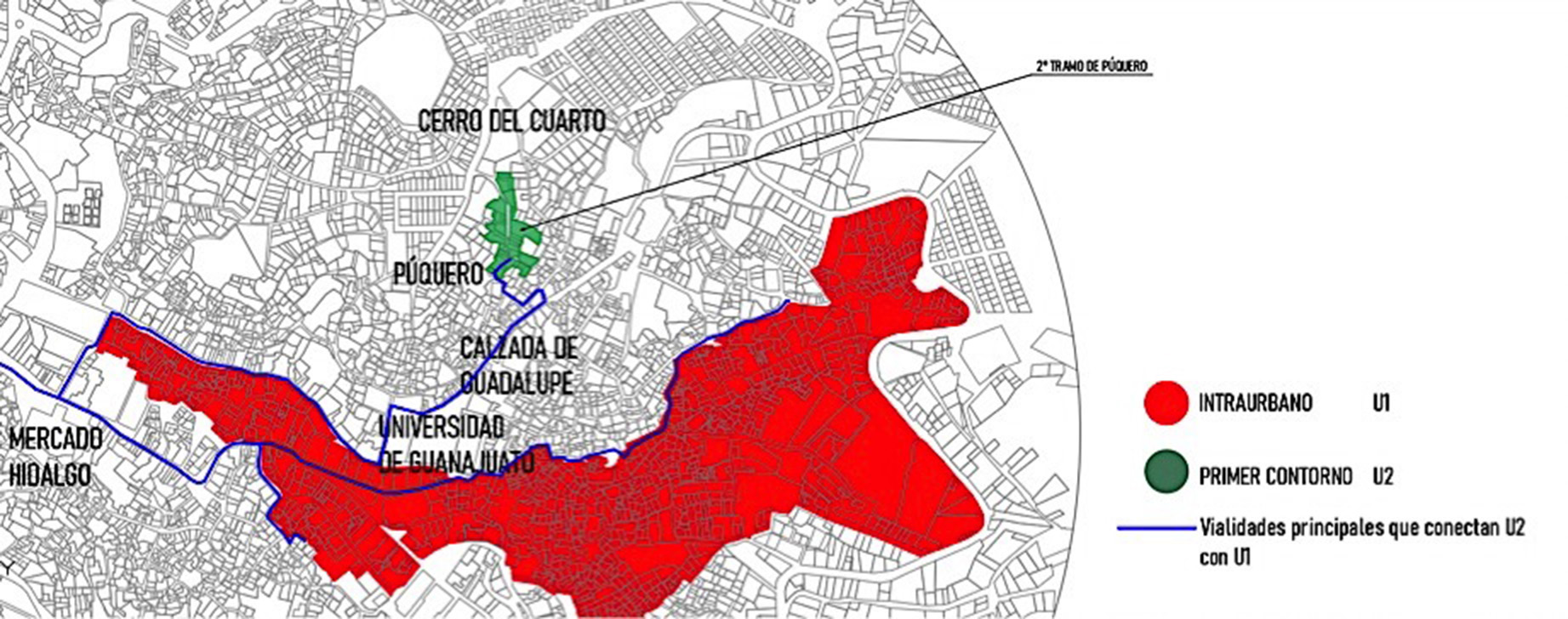

Delimitación del estudio de caso

El Púquero como área barrial más o menos homogénea no se encuentra delimitado, o al menos no lo está en las numerosas fuentes consultadas. De acuerdo a los criterios establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial 2011 vigente, este barrio ha sido comprendido en la Unidad de Gestión Territorial (UGT) VII correspondiente al Cerro del Cuarto, denominación bajo la cual se identifican un conjunto de colonias (Modelo, San Clemente, Hermosa Vista), las cuales cuentan con su propia delimitación. La misma fuente considera la Calzada de Guadalupe uno de los ejes estructuradores de la UGT de referencia, siendo ésta la razón por la cual se asume al Púquero como un barrio integrado en su polígono. Fuentes gráficas como Google Maps omiten a su vez la demarcación del Púquero, y lo integran parcialmente al polígono denominado Calzada de Guadalupe.

No obstante lo anterior, la dinámica social del Púquero parece estar mucho más ligada funcionalmente a la Zona Centro, si tenemos en cuenta que es la más densamente equipada y que cuenta con todos los servicios. En este contexto argumental podemos señalar que, dadas sus singulares características, el Púquero constituye una zona de transición entre el Cerro del Cuarto y la Zona Centro, no sólo por sus diferencias morfológicas (de traza), sino también por su función de nexo entre ambas zonas.

Ahora bien, para los fines de este estudio se adopta un polígono tentativo considerando los variados recorridos de sus callejones homónimos, los relatos de vida de los residentes de antiguo arraigo, así como también el origen del asentamiento. El área resultante del polígono es de 6,63 has.

Ante la falta de datos censales precisos para el barrio de estudio, se presentan en la tabla 1 los valores de las UGTs. VI (Centro) y VII (Cerro del Cuarto), respectivamente, con el propósito de inferir un valor intermedio entre ambas unidades.

Tabla 1: Indicadores generales UGTs. VI y VII

| INDICADORES 2010 | UGT | ||

| VI: Zona Centro | VII: Cerro del Cuarto | ||

| Superficie en Hectáreas | 35 | 78 | |

| Habitantes | 3,076.00 | 10,307.00 | |

| Habitantes por Hectárea | 89 | 132 | |

| Tasa Crecimiento Poblacional (2005-2010) | – 2.23 | – 0.03 | |

| Proyección a 2035 Crecimiento Poblacional | Decreciente | Decreciente | |

| Uso de suelo en % | Habitacional | 52.69 | 60.73 |

| Equipamiento | 19.62 | 12.33 | |

| Valor Catastral promedio $ por m2 | 3,293 | 1,830 | |

| Viviendas por Hectárea | 34 | 38 | |

| Viviendas con servicios de agua, drenaje y electricidad en % | 99.2 | 99 | |

Fuente: Elaboración de autor en base al Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 2011 (2019).

Estos valores serán referenciados conforme se avance en el análisis de los distintos aspectos considerados.

Resultados

Por razones de extensión, se presentan sólo dos resultados en correspondencia con cada una de las categorías espaciales de análisis adoptadas, las cuales serán discutidas en sus respectivos marcos conceptuales, obteniendo conclusiones parciales y desagregadas.

Densidad y segregación residencial

Retomando las UGTs. consideradas por el POT 2011, se observa que la densidad de habitantes en la ciudad aumenta desde el Centro Histórico (89 hab./ha.) hacia el Cerro del Cuarto (132 hab./ha).

Contrastando estos valores con la superficie correspondiente al polígono de estudio adoptado (6,63 has.), la densidad de habitantes resultante es de 138 hab./ha. (sobre un total de 919 residentes del barrio en 2019). Las mismas consideraciones para el cálculo de la densidad habitacional, en base a las 274 viviendas del barrio en 2019, indican un resultado de 41.32 viv./ha.

Es importante señalar que los valores correspondientes al número de residentes y de viviendas en el área de estudio, es resultado de un diagnóstico documental obtenido a partir de gestiones ante INEGI y los gobiernos municipal y estatal[3]. Estos datos permiten afirmar que, desde el año 2011 a la fecha, ha habido un notable incremento de los valores de densidad (tanto de residentes como de viviendas) en el área de estudio, confirmando una tendencia creciente. Llama la atención que se incremente el número de viviendas si consideramos los escasos lotes baldíos (si bien amplios) del área.

Ahora bien, la condición socioeconómica de los residentes de Púquero es claramente heterogénea. Reduciendo la escala de observación al interior del barrio, se hace evidente una segregación residencial en algunos de sus tramos, si los comparamos con otros. En tal sentido, hacia el oriente del barrio destacan las mejores viviendas en términos materiales, amplitud espacial y conservación, en contraste con la parte sur-poniente, donde predominan las viviendas más modestas, y en algunos casos en franco estado de precariedad. Asimismo, en correspondencia con las vialidades limítrofes (Calzada de Guadalupe y Antiguo Camino de Rayas) predominan viviendas de clase media y mayor diversidad en el uso del suelo.

La observación directa en campo, ha permitido establecer una relación directa entre la condición socioeconómica del residente y la disponibilidad de acceso vehicular a la vivienda. Casas modestas se erigen en callejones inaccesibles al tránsito vehicular, en contraste con casas comparativamente más pretensiosas, cada una de las cuales cuenta con una o dos cocheras y su correspondiente acceso vehicular a pie de calle. En este caso, la limpieza de las calles armoniza con el buen estado de conservación de sus paramentos (sucesión de fachadas colindantes), situación que contrasta con el estado de sordidez que presentan no pocos callejones del barrio. De tal modo que la segregación residencial, en el caso de estudio, no sólo está vinculada a la condición socioeconómica de los diferentes grupos que integran la comunidad, sino también a la posibilidad de llegar en automóvil hasta la vivienda que habitan, ventaja poco extendida dadas las características espaciales del sitio. En consecuencia, las casas con acceso vehicular se han revalorizado a través del tiempo, consolidando un proceso de agregación de familias mejor posicionadas. En tal sentido, es posible hablar de una incipiente gentrificación.

Condiciones ambientales

En el Púquero detectamos distintos tipos de contaminación, que van desde problemas de recolección de basura, limpieza de calles y callejones, y ruidos excesivos, hasta contaminación del espacio aéreo (suministro de energía, internet, televisión por cable o antena satelital), o tuberías de servicios expuestas (agua, drenajes y gas), dando como resultado una deficiente imagen barrial. Sin embargo, la situación dista mucho de ser homogénea si consideramos cada una de los tramos de calles y callejones que la integran (figuras 1a, 1b y 1c). Estas diferencias están asociadas al nivel socioeconómico de los habitantes y al grado de organización comunitaria de los distintos grupos de vecinos.

Es importante mencionar que, en el análisis de este indicador, aplican las mismas consideraciones que se expresarán para el análisis de la segregación residencial.

Relación con el Centro Histórico

En relación a la zona centro, la estructura de vialidades del área central está igualmente determinada por la configuración topográfica. Sus reducidos carriles generan un intenso tránsito vehicular, a la vez que provocan problemas de seguridad para los peatones. Todo ello acentuado por la saturación de redes de infraestructura y del sistema de transporte y la presión de cambio hacia usos del suelo más rentables. Esta realidad se combina con una normatividad muy rígida en términos del patrimonio construido, en la cual convergen una política de conservación del patrimonio cultural y arquitectónico a ultranza, con la necesidad del desarrollo de las actividades locales de carácter social y económico, que requieren espacios adecuados a las necesidades contemporáneas.

Asimismo, esta zona concentra el mayor número de habitantes, a pesar de que en las últimas décadas registra una tendencia creciente a la pérdida de la población originaria, afectada por los cambios en el uso de suelo, debido a que la principal actividad económica (aparte de las acciones de gobierno) son los servicios para atender las necesidades de los usuarios y los turistas. No obstante, a pesar de la aparente disminución en el total de la población original, nueva población se ha visto atraída, ocupando vivienda en renta.

Este proceso de gentrificación en el área central contrasta con la carencia de comercios, servicios y equipamientos de la periferia, donde la concentración de una demanda insatisfecha produce un acelerado proceso de deterioro.

Ahora bien, el Púquero se encuentra emplazado entre el populoso barrio del Cerro del Cuarto (en la parte alta) y la zona central de fomento turístico (parte baja). Sus calles y callejones fluyen tortuosos y descendentes hacia la Calzada de Guadalupe, importante vialidad que comunica con el área central, a la vez que la conecta con la Carretera Panorámica. En tal sentido, los habitantes de Púquero se perciben como parte de la zona Central, aunque no dentro de ella, ya que sus singulares condiciones de accesibilidad y movilidad los preserva de las dinámicas cotidianas propias de un Centro Histórico. La relación del Púquero con este último ha sido determinada por su condición de origen: recorrido obligado de los mineros, desde las minas en las partes altas hacia las haciendas de beneficio, río abajo. El lugar, emplazado en un área urbana consolidada, si bien forma parte del Centro Histórico de la ciudad, no se encuentra al interior de su perímetro de frecuentación turística (figura 2).

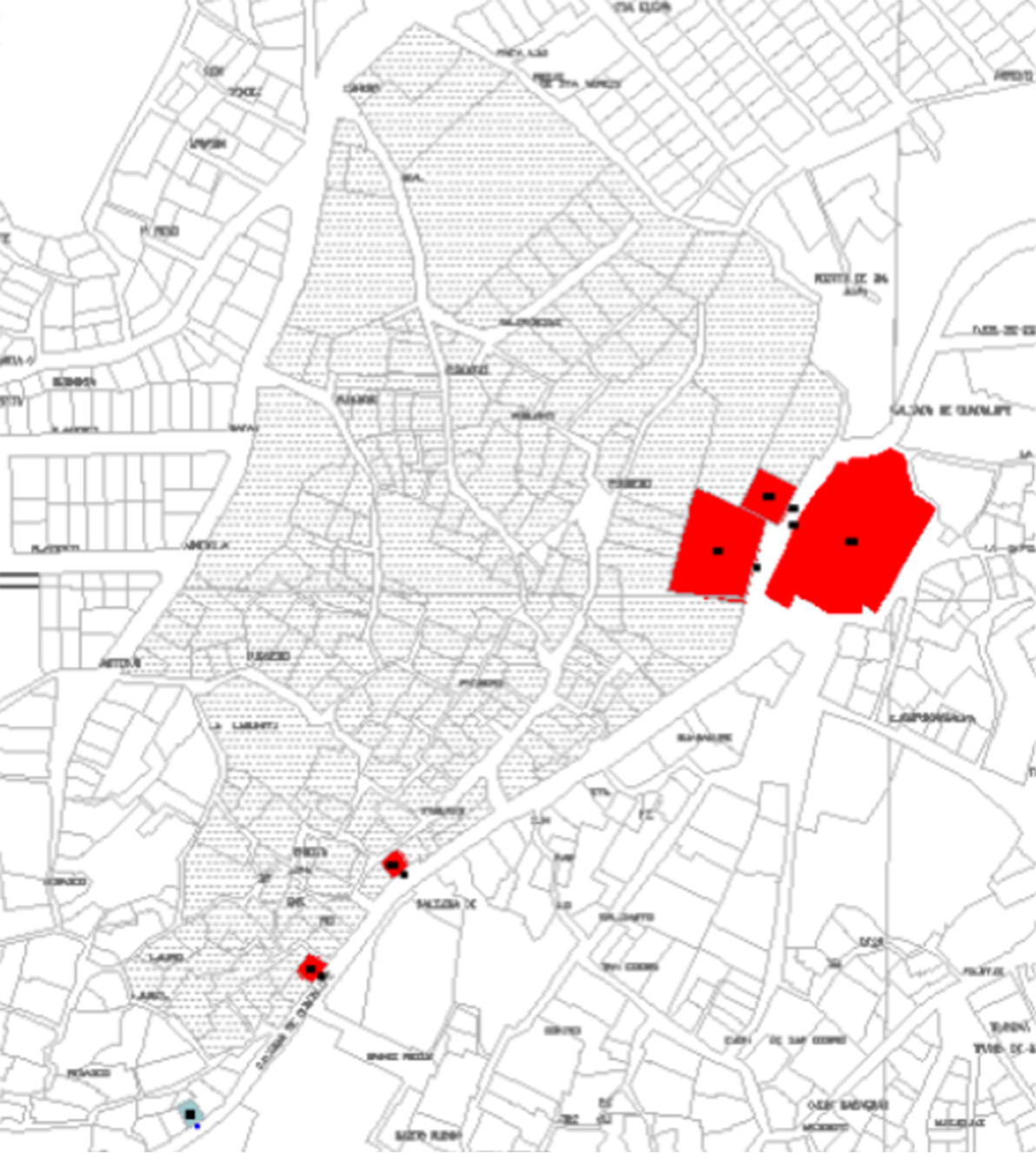

Valor patrimonial: traza, tipología edificatoria e inmuebles catalogados

El Púquero tiene una historia tan antigua como la ciudad de Guanajuato, la cual se ha comentado en apartados anteriores. Interesa ahora destacar que, en este polígono, existen cuatro inmuebles y vestigios de valor patrimonial catalogados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), cuya localización se indica en la figura 3 siguiente.

Entre los callejones del Laurel y Púquero se localiza el inmueble número 44; y entre éste último y la Bajada de Púquero, el inmueble número 50; ambos correspondientes a casa- habitación. Más adelante y en forma ascendente se distingue la Escuela de Artes y Oficios, con número 84, la cual colinda con una casa-habitación sin número, también catalogada. Ambos inmuebles se encuentran frente al Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe (figuras 4 a, b y c).

Asimismo, una parcela localizada en la esquina de la Bajada y Callejón de Púquero, se encuentra parcialmente edificada, con muros de piedra muy antiguos y una barda baja perimetral del mismo material (figuras 5a y 5b).

Un hidrante de antigua data (60 años), localizado en la intersección del Callejón de Púquero y la Calzada, deja constancia de una de las fuentes de agua colectiva (ya en desuso), anterior a la instalación de la red general (figura 6). Este modelo prefabricado se repite en muchos rincones de la ciudad.

Por último, una mención aparte merece la traza nada convencional de Púquero, cuyo origen y genealogía sólo es comprensible en el contexto de la historia de la ciudad que lo comprende: laberinto de manzanas irregulares, penetradas por callejones ciegos, cuyas cualidades espaciales sin precedentes constituyen un innegable ejemplo de sitio urbano de alto valor patrimonial.

La proxemia como condición de sociabilidad

El conocimiento de los sentidos es un requisito necesario para la comprensión de todas las formas de comunicación humana, en relación a la percepción humana y las condiciones y dimensiones espaciales que la favorecen. En tal sentido, el análisis de los diferentes tipos de comunicación debe tomar en consideración las distancias apropiadas necesarias para una correcta configuración de un espacio que promueva la interacción.

La distancia social o proxemia (Hall,1966), no alude a un valor universal, sino que varía en correspondencia con los hábitos de comunicación de cada cultura en sentido amplio y las particulares condiciones de un sitio en sentido más estricto. Sobre esta base argumental podría pensarse que, en algunos de los casos (no en todos), la estrechez de los callejones del Púquero podría tener un efecto inhibitorio para la interacción vecinal, como así también para promover la opacidad de las fachadas, enfrentadas a fin de conservar la necesaria privacidad. Sin embargo, las singulares características del sitio sugieren nuevas distancias de comunicación propias de una subcultura modelada a través del tiempo en la forma de un habitar colectivo muy diferente al de una traza convencional. Más allá de estas consideraciones, el resultado es muy diverso. Por un lado, una desapropiación del espacio público en favor del espacio privado se constata en el descuido y aparente abandono, o en la falta de iluminación en algunos de sus trayectos. Por otro, una clara territorialidad se hace evidente en un espacio público de permanente negociación, donde la comunidad conviene normas tácitas de convivencia.

Prácticas temporales en calles y callejones

De los resultados obtenidos, se concluye que la apropiación de calles y callejones del barrio por parte de sus residentes en tiempos de festividades colectivas es infrecuente (28 por ciento); fenómeno comparado a lo que sucede en el espacio público de la ciudad central. El carácter intimista de los callejones resulta una limitante ante la proximidad de los espacios centrales accesibles a la comunidad guanajuatense en su conjunto.

Un tercio de los habitantes llevan a cabo rosarios colectivos que recorren algunas de las casas de la pequeña comunidad. En la misma proporción, participan en ciclos de cine, conferencias y talleres, actividades que se celebran en espacios públicos tanto abiertos (calles y callejones), como cerrados (escuelas). Las actividades se planifican previamente, ya sea entre los vecinos involucrados o, en su defecto, por la vía institucional (a través de permisos), para evitar frecuentes conflictos entre prácticas incompatibles. Un ejemplo evidente de esta situación es la intersección entre la Calzada de Guadalupe y el callejón de Púquero. Este pequeño espacio comunitario en el que convergen tres callejones del barrio, se transforma en taquería o en sala cinematográfica, según sea el día de la semana del que se trate. El emplazamiento estratégico de este espacio en el barrio, le confiere una condición ambulatoria (ir y venir), particularmente atractivo para una función comercial (taquería). El sitio, por otra parte, se transforma ocasionalmente para celebrar una actividad estacionaria (proyección de película). En este caso, la idoneidad del espacio resulta cuestionable, dado que el paso permanente de transeúntes distrae al espectador, así como también lo incomoda la ausencia de bordes y apoyos materiales que impiden ubicar de manera conveniente el mobiliario improvisado (bancos plásticos) (figuras 6a y 6b). Todo ello, sin mencionar que el estacionamiento de vehículos de reparto de mercancías, de gas y también de particulares era frecuente, hasta que la instalación reciente de bolardos anuló esta última posibilidad por tratarse de una iniciativa no compartida por todos los vecinos.

La cañada de Púquero es un ejemplo interesante de canal espacial de ancho variable que se dilata significativamente en una parte de su trayectoria, creando un espacio más amplio. Dicho espacio público constituye una de las pocas posibilidades de que los habitantes puedan contar con una plaza barrial (de la cual carecen), en ausencia de un espacio alternativo con las condiciones de emplazamiento, tamaño, proporción y pendiente requeridos para una función de esta naturaleza. Sin embargo, actualmente este espacio ha sido destinado al estacionamiento de vehículos pertenecientes a un grupo de vecinos cuyas viviendas aledañas no tienen acceso vehicular a pie de callejón (figura 7). Sería oportuno considerar la conveniencia de renunciar al uso privado del automóvil al interior de un barrio histórico central de valor patrimonial, a cambio de obtener el privilegio de residencia en su interior. En suma, el espacio público se constituye por su uso y no por su estatuto y, en tal sentido, su disposición al cambio sólo se legitima en la posibilidad del consenso de la comunidad involucrada.

Ahora bien, estas actividades revelan el grado de iniciativa comunitaria en el que se encuentran empeñados algunos grupos de vecinos, cuyos intereses resultan más o menos extendidos, según sea el caso. De cualquier modo, se trata de una comunidad orgullosa de sí misma y ambiciosa con relación al cuidado y seguridad de sus entornos colectivos.

Discusión y conclusiones

Es importante señalar que, en los apartados precedentemente desarrollados, se ha presentado en forma desagregada el análisis de sólo algunos de los indicadores del total considerados en la investigación. Cada uno de ellos ha sido objeto de verificación empírica a través del trabajo de campo, así como ha sido interpretado en sus respectivos marcos conceptuales. En los casos en que fue posible, se establecieron las correlaciones entre dos o más indicadores, a fin de extraer conclusiones parciales, aunque provisorias, hasta tanto se complete la totalidad del análisis pretendido. En tal sentido, las conclusiones generales serán aportadas en la medida que sea agotado el potencial informativo de la base de datos que se haya obtenido.

Ahora bien, los resultados de este estudio merecen ser discutidos a la luz de las categorías analíticas adoptadas de inicio.

Se hace evidente el determinismo que el espacio material, considerado en sus atributos y atribuciones, tiene en la configuración tanto del espacio concebido (representado) como del espacio vivido, en el presente caso de estudio (Harvey, 2009).

La condición de posibilidad de la que dispone cada grupo humano, se advierte con claridad al considerar los esfuerzos por llegar a través de distintas modalidades de movilidad (en auto o a pie) a los diferentes puntos del barrio. Al interior, el grado de dificultad es ostensible, y las diferencias entre las diversas zonas del barrio también lo son. Se trata de una comunidad heterogénea que comparte un mismo espacio material, cuya traza laberíntica se abre paso a través de pronunciadas pendientes.

Este espacio concebido, distinto de la ciudad central, conforma un micro-orden urbano con sello propio, cuyas condiciones de materialidad le han permitido ralentizar los procesos gentrificatorios, a la vez que preservar sus rasgos identitarios.

Asimismo, la vida de relación representada en el espacio público está mediada por las condiciones del espacio material. La estrechéz espacial de los callejones, impone una frecuencia de encuentros ocasionales entre transeúntes propios y ajenos, cuyas interacciones son modeladas por una proxemia local (Hall, 1966).

Así, el espacio de representación se constituye en las variadas formas de apropiación de lo público. El residente abandona o disputa el espacio, según sean sus particulares atributos materiales (estrechos o relativamente amplios). La configuración material del sitio tiene un peso dominante en las condiciones de sociabilidad, generando dinámicas de apropiación o desapropiación.

Por último, el valor patrimonial del barrio del Púquero debe comprenderse desde dos categorías analíticas. Desde el espacio material, a partir de la singularidad de su traza urbana, entendida como naturaleza humanizada a través del tiempo (Caudwell citado por Harvey, 2016), consolidando un particular modo de habitar cotidiano. En este sentido, en el espacio de representación reside un valor intangible nada desdeñable, en el que la ejemplar convivencia da muestra de una sociabilidad informal mediada por la necesidad cotidiana. Los límites entre lo público y lo privado se difuminan según sea el caso, confirmando la constante indeterminación de un patrimonio consolidado en la dialéctica entre el espacio y el tiempo (Harvey, 2009).

Referencias

Libros

Calvino, I. (1998). Las ciudades invisibles. Madrid: Siruela. Trabajo original publicado en 1998.

Duhau, E. y A. Giglia, A. (2016). Metrópoli, espacio público y consumo. México: Fondo de Cultura Económica.

Hall, E. (1966, trad. Esp. 1973), La dimensión oculta. Madrid: Leal.

Harvey, David (2017). El cosmopolitismo y las geografías de la libertad, España: Akal.

Lefebvre, H. (2013). La producción del espacio. Madrid: Capitán Swing Libros.

Montaner, J. (2013). Sistemas Arquitectónicos Contemporáneos, Barcelona: G. Gili.

Marmolejo, L. (1908). Efemérides guanajuatenses o datos para formar la historia de la ciudad de Guanajuato, Volumen 1, Tomos I y II. México: Universidad de Guanajuato.

Artículos

De la Torre, M. I. (2020). Arquitecturas sin ciudad. Habitar la excepción en tiempos de pandemia, Regional Studies Assotiation, 1-22. https://www.regionalstudies.org/wp-content/uploads/2020/04/Arquitecturas-sin-Ciudad.-Habitar-la-excepci%C3%B3n-en-tiempos-de-pandemia.pdf

Capítulo de libros

De la Torre, M. I. (2020). Violencias urbanas: instrucciones para la paz. Callejones del centro histórico de la ciudad de Guanajuato. En A. Pineda, S. Pérez Medina, M. T. Peraza (Coords.), en Desafíos en los Centros Históricos. Terciarización, espacio público y gestión urbana (pp. 47-71). Universidad Nacional Autónoma de México-UNAM, Red Temática Centros Históricos de Ciudades Mexicanas.

Actas de congresos, foros o simposios

Ortiz, C. y M. Llamas. (2013). Unfolding the patterns of informality in the city of Querétaro. En Proceedings of the 9th International Space Syntax Symposium, [eBook] Seúl, Corea. Recuperado de: http://www.sss9.or.kr/paperpdf/ussecp/SSS9_2013_REF097_P.pdf.

Artículo de periódico

Romero, J. D. (2017). El barrio de Púquero en los orígenes de Guanajuato. En Semanario Chopper Guanajuato, 2 de enero. Recuperado de: http://www.semanario-chopper.com/leyendas/el-barrio-de-puquero-en-los-origenes-de-guanajuato/

Otros

Cabrejos, J. (2015). Entrevista Televisa Monterrey. Historia de Guanajuato. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=6O-ZbUk88FI

Notas

[1] Régimen de alojamiento instrumentado por las órdenes religiosas jesuitas y franciscanas, exclusivo para los indígenas, donde colateralmente se atendía su salud. En Guanajuato se construyeron cuatro hospitales, según procedencia o lengua de los indígenas: Santa Fe (mexicanos), Tepetapa (otomíes), Santa Ana (tarascos), y Santiago (mazahuas). De los dos primeros surgió el actualmente considerado centro histórico de la ciudad de Guanajuato.

[2] En psicología, el concepto “disonancia cognitiva” refiere a la tensión o desarmonía interna que produce la experiencia de enfrentarnos a una nueva realidad, la cual no podemos descifrar conforme a nuestro sistema cognitivo adquirido.

[3] Documentación aportada por la Maestra Paloma Robles Lacayo, investigadora participante (2019).