SHOW THE HISTORICAL CENTRALITY. Strategies for action during the pandemic in Cordoba, Argentina, 2020

Agustín Cazzollia, María Belén Espoz Dalmazzob, José Ignacio Stangc, Natalia Vaccarod

aUniversidad Nacional de Cordoba, Argentina: ORCID, Google Academic

bUniversidad Nacional de Cordoba, Argentina: ORCID, Google Academic

cUniversidad Nacional de Cordoba, Argentina: ORCID, Google Academic

dUniversidad Nacional de Cordoba, Argentina: ORCID, Google Academic

Recibido: 17 de diciembre de 2020 | Aceptado: 04 de junio de 2021 | Publicado: 01 de agosto de 2021

CC BY-NC-ND

Resumen

En Córdoba, Argentina, durante el período de cuarentena transitado en el 2020 (producto de la pandemia provocada por el COVID-19), se ejecutaron políticas y estrategias oficiales que accionaron sobre la Centralidad Histórica de la ciudad capital, y evidenciaron cambios en el valor de imagen y uso en relación a dicho espacio. El presente trabajo expone, a partir del análisis de tales intervenciones, la utilización de la pandemia como parte de las retóricas en una acción de transformación, para generar con ello ciertas condiciones que configuren un entramado de significaciones, imágenes y representaciones, que a su vez posicionan estrategias discursivas y materiales, en vinculación a procesos actuales de reconfiguración urbanística, y en relación también con el patrimonio y el turismo. El análisis se realiza sobre un corpus configurado por notas periodísticas en medios locales de comunicación digital, así como canales oficiales del gobierno municipal. La construcción de una nueva centralidad post-pandemia, junto a los discursos que la postulan como lo deseable/legítimo, (re)configuran un lugar que se propone para ser visto más que habitado. El empleo de estrategias visuales y comunicativas que deviene en imágenes persigue cumplimentar un modo ineludible en que la ciudad, en tanto marca global, debe ser presentada.

Palabras claves: centralidad histórica, pandemia, estrategias

Abstract

In Cordoba, Argentina, during the quarantine period in 2020 due to the COVID-19 pandemic, official policies and strategies were implemented that acted on the Historical Centre of the capital city and showed changes in the value of image and use in relation to that space. The present paper shows, based on the analysis of these interventions, the use of the pandemic as part of the rhetoric in the action of transformation to generate certain conditions that configure a network of meanings, images and representations that position discursive and material strategies in relation to current processes of urban reconfiguration in relation to heritage and tourism. The analysis is carried out on the basis of a corpus of journalistic notes in local digital media, as well as official channels of the municipal government. The construction of a new post-pandemic centrality, together with the discourses that postulate it as desirable/legitimate, configure a place that is proposed to be seen more than inhabited. Visual and communicative strategies are used that become images to fill in an inescapable way in which the city, as a global brand, must be presented.

Key words: historical centrality, pandemic, strategies

Introducción

En el campo de las Centralidades Históricas (en adelante CH), la condición de centro se define en un doble ámbito: lo urbano (espacio) y lo histórico (tiempo). Dado que la CH es una relación social inscripta en el ámbito de la producción social de la ciudad, es factible encontrar cambios en la articulación ciudad/CH a través del tiempo (Carrión, 2010). La CH, en cuanto concepto, se configura a partir de modelos desde los cuales se disponen ideas, imágenes y formas en torno a la vinculación con el pasado, a través de un sistema de valores que se deposita en las relaciones que se establecen con las preexistencias. En cuanto objeto, se conforma en la materialización y selección de elementos que dan forma y constituyen el todo a partir de sus tramas. Desde tal perspectiva, la CH se concibe como un instrumento privilegiado de la ciudad, donde operan continuamente procesos de configuración-conformación desde el pensamiento proyectual, las herramientas de acción política y normativas urbanísticas y, desde allí, la estructuración de lo permitido y lo prohibido sobre las prácticas cotidianas a través del tiempo (Stang, 2019).

Durante los últimos años, se reconoce en Córdoba, Argentina, un creciente proceso de patrimonialización en expansión que se orienta, fundamentalmente, por y para el desarrollo turístico. En tales lógicas se reconoce la implementación y el desarrollo de un embellecimiento urbanístico identificado como estratégico (Boito y Espoz, 2014).1 Esto implica una fuente de ingresos que impacta en el valor y la renta del suelo (la economía) y que, a su vez, coloca a la cultura en el centro del debate a partir de instalar una hegemonía discursiva (Angenot, 1989) respecto a las que se cristalizan como memorias colectivas que organizan el repertorio de objetos, prácticas, espacios y subjetividades, y que representan a lo cordobés en términos identitario. En tal contexto, la CH emerge como un lugar particular en la ciudad para el desarrollo de confluencias axiomáticas, vinculadas al ordenamiento y el embellecimiento urbano que postula a tal espacio como modelo productivo a seguir al momento de pensar e idear la ciudad futura, estableciendo ciertos patrones y circuitos posibles de ser imaginados (Stang, 2019).

La pandemia de la enfermedad COVID-19 postuló, durante el avance del 2020,2 un momento de pausa, pero contradictoriamente también un mandato intacto a seguir adelante. La ciudad, en el afuera, se presentó así desde las vivencias cotidianas e imágenes como una representación póstuma del detenimiento. Frente a ello, la CH (en cuanto objeto de deseos, fantasías, creencias, esperanzas y como principal espacio de intercambio, dinamismo y mutación en la ciudad) entró en tensión. En Córdoba, se accionaron políticas y estrategias oficiales sobre la CH mediadas por la pandemia durante el período de cuarentena, mismas que evidenciaron cambios en el valor de imagen y uso en relación con respecto a dicho espacio, y que se contextualizaron en la agudización creciente del proceso de patrimonialización mencionado al inicio.

El presente trabajo expone las operaciones materiales y simbólicas llevadas a cabo en la CH de la ciudad de Córdoba, a partir del inicio de la pandemia por la COVID-19. Se propone como objetivo analizar cómo tal contexto es utilizado en cuanto retórica de acción para la transformación y generación de ciertas configuraciones urbanas que producen y operan un entramado de significaciones, imágenes y representaciones particulares sobre la ciudad y su relación con el patrimonio y el turismo. Para ello, se abordará el estudio de las acciones ejecutadas en la CH durante la pandemia en el 2020 desde una lectura técnico-material de las intervenciones desarrolladas; y luego desde el análisis a partir de la construcción de un corpus, sobre los discursos empleados en notas periodísticas y comunicados oficiales del gobierno de la Municipalidad de Córdoba.

Dicho corpus fue configurado a partir de prácticas discursivas heterogéneas. Por un lado, notas periodísticas del diario de mayor tirada local “La Voz del Interior” 3(en su formato digital) y, por otra parte, los discursos oficiales de la Municipalidad de Córdoba, publicados tanto en el sitio oficial de la ciudad, como en su red social Twitter. Nos concentramos en las publicaciones realizadas en el período comprendido desde el mes de febrero 2020, cuando se anunció la creación de la primera intervención, hasta agosto de 2020 (mes en el que se concretó la acción más reciente). Si bien las intervenciones fueron ideadas semanas previas al inicio de la cuarentena producto de la pandemia, la contingencia del contexto conllevó la adaptación en la acción de sus lógicas, formas y resultados, lo que denotó también la agudización sobre ciertos discursos y prácticas que se vienen operando en la ciudad (como ejemplo, la transformación cada vez mayor de la CH en un lugar exclusivo para el ocio y el turismo, a contraposición de la exclusión creciente de quienes la habitan a diario).

El objetivo es poder identificar los principales sentidos a partir de los cuales se construyen estos discursos, con el fin de ponerlos en perspectiva en la cadena discursiva que los produce en el sistema de evaluación social (Bajtín y Medveded, 1993). Analizar el universo de sentido de algunas prácticas, particularmente las vinculadas a la construcción de la CH y sus modos aceptables/deseables de circulación y disfrute, permite comprender su valor social que, a la vez, condensa realidades materiales concretas.

Partimos de considerar que las imágenes, en tanto representación activa y productiva, construyen una visión del mundo desde los recortes y remisiones que producen de la mediación técnica/tecnológica, y de los dispositivos que ponen en juego junto a las familias discursivas, asociándose para constituir genealogías que atraviesan el contexto espacio-temporal. Por ello, nuestra hipótesis señala que, tanto las intervenciones públicas como su presentación mediatizada por canales oficiales o privados, componen un complejo modelo de comunicación en donde lo visual/escópico, en cuanto representación, adquiere la centralidad y ordena los modos de la experiencia en la ciudad. Con esto se hace referencia, no solo a las condiciones que genera la mediatización del habitar urbano, sino también a la configuración de espacios estetizados que reproducen estereotipos aceptables/deseables, vinculados a un tipo de visión particular. Cuando estos modelos imperan sobre los espacios urbanos públicos de la CH, postulan a dicho lugar en la ciudad como aquel relacionado al disfrute, el paseo, y a un modo deseable en que deben constituirse los demás entornos urbanos, ofreciendo a su vez un modelo (Greimas y Courtés 19904) acerca de quién es el destinatario propuesto de la acción.

La contemporaneidad postula la vivencia de una sociedad espectacular (Debord, 1995), en donde “El espectáculo es el capital a un grado de acumulación tal que este deviene en imagen” (aforismo 34). La imagen “hace ver”, posibilita percibir en un mundo que ya no alcanzamos directamente a través de los sentidos, se establece como espacio-tiempo cognitivo. La imagen, por lo tanto, adquiere un rol fundamental a la hora reflexionar sobre las políticas y estrategias de intervención en la ciudad en la medida en que su producción se da a partir de la organización de elementos visuales que generan una realidad posible/deseable y, sobre todo, instaura modos dominantes de percepción.

Las imágenes se componen de instrumentos fundamentales; medio y fin para un intercambio preestablecido, en donde los polos de la relación se producen bajo el lenguaje que encuentra sus posibilidades y límites técnicos en la máquina visual. A partir de esta perspectiva, será necesario detenerse en los canales que se utilizan, desde la comunicación municipal (redes sociales, videos institucionales, spots de campaña, informes periodísticos, etc.), hasta la publicidad de los espacios intervenidos para poder abordar el fenómeno. Las imágenes son el producto acabado de una comunicación que encuentra, en su emisión constante, la circulación de información sin ruidos que detengan la vertiginosidad de la comunicación maquinal de lo igual con lo igual (Han, 2014). Estas imágenes se someten a las restricciones que imponen las plataformas (Twitter, Instagram, Facerbook, etc), y se ajustan a modos deseables de “hacer ver” la “realidad” mediante la hiper-estetización estandarizada (Lipovetsky y Serroy, 2015) que le proveen las herramientas técnicas de la visión: cámaras, filtros, tomas, planos, etc. La CH se presenta así como un lugar fabricado (Lash y Urry, 1998), que se construye a partir de un fuerte anclaje en las imágenes (predeterminadas, mediatas, estructuradas, fetichizadas) y que desplazan, a su vez, al sujeto en su dimensión de poblador, de habitante de esos espacios por la del turista ocasional; y que ponen de manifiesto la separación entre la experiencia y los sentidos que la sustentan.

A partir de los enfoques de abordaje enunciados, y de las intervenciones a analizar, problematizamos: ¿Para quién se intervienen los espacios públicos en la ciudad de Córdoba en la actualidad? ¿Para qué ojo? ¿El de los pobladores que los habitan o el de la máquina fotográfica? ¿Qué valores se generan en este marco, y cómo estructuran la posible y deseable experiencia en la ciudad? ¿Qué procesos de inclusión y exclusión se producen? ¿Cómo se reorientaron las acciones ideadas previamente para la CH en Córdoba a partir de un nuevo contexto pandémico? ¿Qué lógicas se agudizaron, y qué están conllevando?

Intervenciones en pandemia

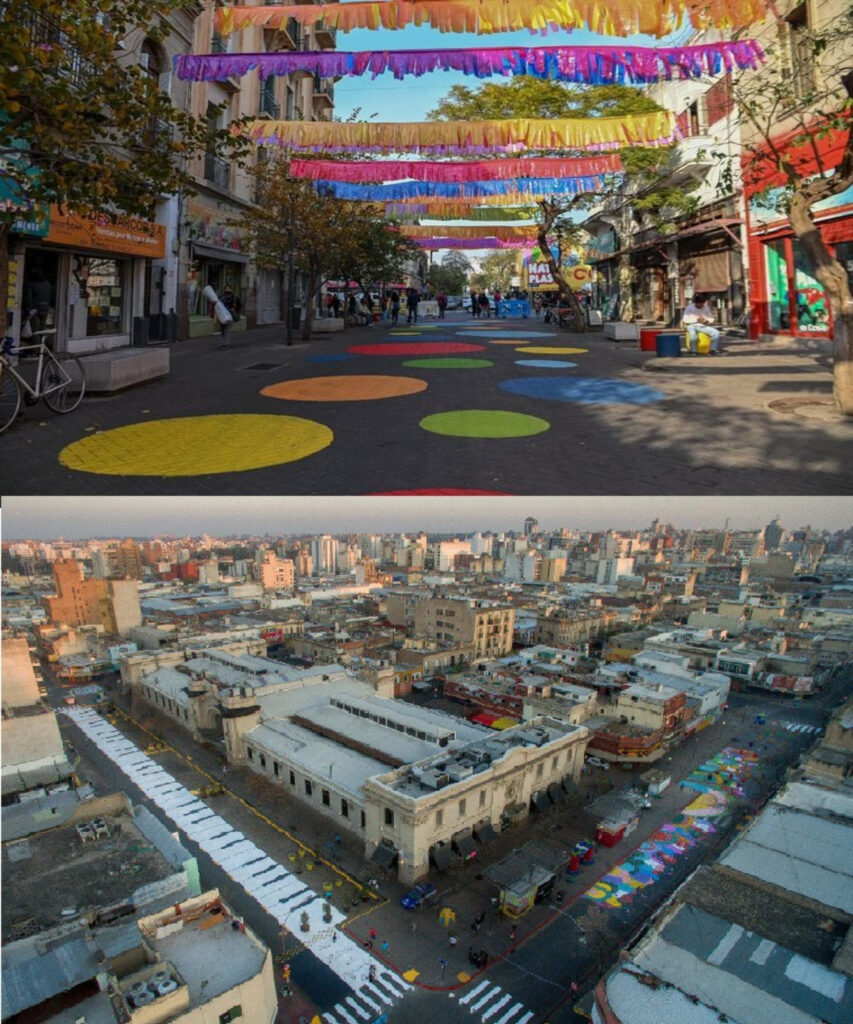

Luego del detenimiento de la mayoría de las actividades en la ciudad de Córdoba al inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio (en adelante ASPO), una vez que se habilitaron nuevamente los permisos de circulación por los espacios públicos, la Municipalidad accionó en la CH intervenciones urbanas5 en tres espacios que convocan una marcada centralidad: la plaza San Martín (plaza fundacional alrededor de la cual se encuentran edificios patrimoniales significativos, como son el edificio de la iglesia catedral y el cabildo, entre otros) (Figuras 2, 3 y 4), el paseo Sobremonte y la plaza de la Intendencia (sector donde se ubica el edificio del Palacio Municipal y de tribunales) (Figura 5), y el área del Mercado Norte (sector alrededor del edificio del Mercado Norte que nuclea la mayor actividad comercial en la ciudad con diversidad de rubros) (Figuras 1 y 6). Las intervenciones estuvieron dirigidas en sus lineamientos de acción a incidir sobre los espacios urbanos públicos, fundamentalmente en términos de movilidad (circulación de vehículos, desplazamiento de peatones y bicicletas, etc.), a partir de aplicar la importación de dos modelos presentes en las agendas urbanas actuales: la supermanzana y el urbanismo táctico.

La idea de supermanzana no es nueva y se abordó con diversos resultados en el devenir de la historia urbana contemporánea. Desde la década de 1980 a esta parte, y durante los últimos años con mayor ímpetu, los postulados de Salvador Rueda sobre el desarrollo de supermanzanas para la ciudad de Barcelona han sido foco de atención como posibilidad de implementación en cuanto solución factible a los problemas de la ciudad actual6. Por otra parte, y en contraposición a los postulados de aquella ciudad que se genera a partir de las estrategias oficiales, en estos últimos años también emergió la denominación y asignación de lo que se conoce actualmente como urbanismo táctico ((Lydon, 2011 y 20127). Este consiste en el desarrollo de una serie de acciones de bajo costo, en términos económicos, para hacer cambios físicos en la ciudad a partir de la escala calle. Este tipo de iniciativas, con un “…enfoque intencionado y progresivo para promover el cambio…” (Lydon, 2012, p.8), buscan ser acciones desarrolladas por la ciudadanía a corto plazo, con la intención de generar transformaciones a largo plazo. Esta perspectiva propone que “…los actores locales prueben nuevos conceptos antes de hacer grandes compromisos políticos o económicos” (Lydon, 2012, p.9). Se trata de iniciativas con un presupuesto reducido que, por lo general, y como parte de su naturaleza en cuanto acción urbana, impactan principalmente en aspectos estéticos (a nivel de pintura y colorimetría en el paisaje urbano -a partir de intervenciones en las calles-) y de mobiliario transitorio. A veces autorizadas oficialmente por el gobierno y otras no, son intervenciones ciudadanas que proponen generar impacto rápido para llamar la atención de quienes transitan habitualmente esos lugares, y de los gobiernos locales con la intención de generar, como promesa a futuro, intervenciones mayores sobre dichos espacios.

En la ciudad de Córdoba, la supermanzana se aplicó como denominación e imagen promocional para identificar las intervenciones desarrolladas durante el devenir de la pandemia, pero sin considerar en su accionar lo que el concepto como tal implica. Siguiendo la tendencia que se está dando hace ya un tiempo a nivel global, se dispuso la suspensión del tráfico vehicular en ciertas calles de los sectores enunciados con la intención de unificar manzanas sin proponer estrategias integrales sobre la movilidad del transporte público. En la intervención llevada a cabo en la plaza San Martín, por ejemplo, se suspendió el paso del transporte público por la única calle en la ciudad que nuclea casi la totalidad de las líneas de colectivos urbanos. Todo ello sin una contrapropuesta o una solución ante tal decisión y, mucho menos, una evaluación sobre las consecuencias y el impacto de esto a futuro.

En las intervenciones llevadas a cabo en las tres supermanzanas, se pintaron las calles bajo los principios del urbanismo táctico (pero sin la participación ni el involucramiento de la ciudadanía, quien se encontró con las propuestas ya desarrolladas); se dispusieron sendas peatonales delimitadas; se establecieron sectores de espacios públicos que fueron cedidos al espacio privado de comercios, restaurantes y sedes bancarias; se delimitaron espacios para bicicletas y se crearon canteros que tienen como intención la generación de una escena que contenga mayor presencia de vegetación en el paisaje urbano (Figura 1). Los edificios señalados como patrimonio terminan de componer la imagen buscada, al disponerlos como fondo en la escena. Así, el orden de las mesas en los espacios públicos cedidos a los locales privados se orienta a contemplar y observar los edificios señalados como emblemáticos o representativos de estas áreas y, por extensión, de la ciudad y la identidad cordobesa en su conjunto, mientras se consumen los servicios ofrecidos por los restaurantes y bares (Figuras 2 y 3). La CH se postula desde tales intervenciones como un lugar exclusivo para el ocio, el consumo turístico y el paseo, sin cuestionar, por ejemplo, la problemática de la vivienda, y de quienes habitan a diario tal espacio en la ciudad.

Las intervenciones desarrolladas consistieron en la implementación e importación acrítica de imágenes y acciones estéticas sobre ciertos espacios urbanos públicos de la CH, con el riesgo de quedar solo en acciones superficiales y no en propuestas integrales. Hasta el momento no hay ningún enunciado oficial que exponga lineamientos de intervención para estas acciones en un plan integral para toda el área y, mucho menos, para la ciudad en su conjunto; lo que confirma, por lo tanto, su desarrollo como propuestas aisladas.

Hacer ver la CH (sustentable)

El objetivo en este apartado es poder observar cómo opera el complejo entramado de valores, imágenes, disposiciones arquitectónicas, saberes técnicos y estrategias comunicacionales de las que se sirve la gestión municipal en la intervención de los espacios. Con ello no solo se hace referencia a la modificación de la materialidad territorial y los artefactos utilizados en ese afán, sino al proceso de lo que se reconoce como fabricación de lugar (Lash y Urry, 1998). Vemos en los casos estudiados cómo se configura una estrategia comunicacional que materializa la posibilidad de referir a algo que potencialmente no existe. Así, observamos que aparece una estrategia macro en la intervención y creación de espacios, que implica una relación indisociable entre el orden de las piedras (Sennett, 2007) y los procesos comunicacionales. Esta se orienta desde los valores dominantes inscriptos en el contexto evaluante que establece lo aceptable y deseable para las ciudades globales: sustentabilidad, movilidad urbana, patrimonio y turismo (vinculados al ocio y el disfrute) amigables con el medio ambiente, etc. Uno de los primeros sentidos que aparece con fuerza en la estrategia argumentativa del municipio a favor de las intervenciones en los espacios analizados, es la “recuperación” o “puesta en valor” de monumentos y edificios históricos:

“La acción se inscribe en el marco de la revalorización que el municipio quiere imprimirle al Mercado Norte y sus alrededores” (Calderon,13 de julio de 2020).

“En este proyecto pensado por etapas, la Municipalidad trabajará en la puesta en valor de los paseos internos, en mejorar la glorieta y en ganar espacios, ya que dejará de funcionar en el lugar la Dirección de Deportes. Su estructura será reconvertida en un punto para la práctica de deportes extremos, además de sumar sanitarios y una confitería. Algo similar a las adaptaciones del parque del Chateau” (Suppo, 12 de mayo del 2020).

Esta fraseología que aparece en el corpus no es nueva, y representa la construcción de cierto consenso sobre la existencia de espacios, objetos culturales y artísticos desde donde se diseñan políticas de conservación y puesta en escena de aquello que se propone reconocer como patrimonio histórico (Boito y Espoz, 2016; Peixoto, 2011). Al apelar a la narrativa dominante de la memoria histórica de la ciudad de Córdoba, el patrimonio se erige como un valor adquirido por los espacios públicos intervenidos. Este valor patrimonial esconde, a su vez, un claro proceso de exclusión: en el mismo movimiento en donde los espacios que estaban en estado de olvido y abandono son “recuperados”, se imprimen nuevas lógicas de circulación, permanencia y disfrute. Si bien, la contemplación y el consumo del patrimonio estarían disponibles para “todos”, es válido preguntarse quienes conforman este colectivo ya que, por ejemplo, en las fotografías publicadas sobre las supermanzanas no aparecen los vendedores ambulantes preexistentes a la pandemia, ni en el Mercado Norte o la Plaza San Martín; pero sí es posible observar las mesas y sillas de los bares en lo que antes eran las calles. En estos lugares fabricados se encuentran preestablecidos los modos en los que es posible explotar el valor patrimonial, así como también la regulación sobre los modos de paseo y disfrute.

Un aspecto novedoso, en el sentido de lo antes dicho, es el que se suma como valor al patrimonio, al cumplir con las disposiciones del distanciamiento social exigido por el avance de la COVID-19:

“Tal como ya se ha realizado en Caseros –entre Arturo M. Bas y Marcelo T. de Alvear–, las calles que fueron recientemente peatonalizadas en el Centro serán intervenidas con una mayor infraestructura para los peatones, además de la puesta en valor de la plaza mayor y el distanciamiento social. Pero, a diferencia de la primera “supermanzana”, tendrá como prioridad la revalorización histórica” (Suppo, 01 de julio de 2020)

Las obras se llevaron adelante en pleno ASPO, por lo que se puede observar también cómo fueron utilizadas por la municipalidad para justificar parte de las intervenciones; ya que estas disposiciones espaciales aportarían seguridad (sanitaria), en tanto valor agregado, a la belleza y la historia que ofrecen estas supermanzanas. Es relevante destacar que las notas periodísticas reproducen, casi de forma idéntica, las comunicaciones oficiales. No hay disputa de sentido en torno a las transformaciones implementadas, no aparecen voces disidentes.

Otro de los sentidos recurrentes en el discurso oficial se enfoca en la movilidad urbana. Refiere, no sólo al movimiento de los cuerpos en el espacio de la ciudad, sino que también contiene un acento valorativo relacionado al disfrute y al ocio de la centralidad como mandato. En gran medida, las intervenciones implicaron modificaciones en el sentido de las calles, reducción de los espacios para los automóviles, incorporación de ciclovías, e incluso la peatonalización total de arterias que antes eran de circulación automotriz. Vemos cómo, desde el discurso oficial, se exponen los fundamentos con los que se busca modificar el espacio central, y se define una tendencia que se presenta como “deber ser” desde la gestión que conduce:

“Debemos trabajar en esta gran tendencia y darle prioridad al peatón por sobre el automóvil, muy distinto a las décadas de los ‘70 y los 80, cuando se sacaban canteros para facilitar el paso de los vehículos. Hoy es un volver atrás y darle prioridad a la gente.” (Daniel Rey, en Suppo, 03/05/2020)

La materialidad intervenida ilustra un modo puntual de circulación en la CH de la ciudad, en la que prima la prioridad de las mesas de bares en la calle, las bicisendas, y las nuevas sendas peatonales en lugares donde antes existían carriles y paradas de transporte público urbano y circulación de vehículos particulares. Es aquí en donde no se cuestiona el desaliento a la utilización del vehículo y modos más amigables con el ambiente en la ciudad, sino que uno se pregunta a qué “gente” se le da prioridad en las intervenciones; si a los habitantes de la ciudad y a quienes usan la CH a diario, o a los turistas ocasionales (casi inexistentes durante el devenir de la pandemia). Así se sientan las bases para la conformación de un modelo de circulación en la centralidad, sostenido por el paseo y el disfrute del consumo patrimonial solo desde lo turístico, en detrimento del tránsito con fines laborales. Nos preguntamos nuevamente, en este punto, quiénes son los destinatarios de ese disfrute, cuál es la “prioridad” y para qué “gente”; así como cuáles son los cuerpos habilitados para ocupar ese nuevo espacio creado, dado que anteriormente por esas zonas circulaban pobladores que utilizaban la centralidad como modo accesible de conexión entre el trabajo y sus viviendas. Es posible observar la forma en que se invisibiliza por completo a quienes habitaban el lugar antes del ASPO, aunque paradójicamente otro de los sentidos que es utilizado, con reiteración en las estrategias discursivas, es el de “tomar la calle”:

“Es la primera supermanzana de Córdoba, que es un concepto de ciudad sostenible. ¿Cómo podemos ganar espacio público?: tomando la calle.” (Garbovetzky, 29 de febrero de 2020).

“De hecho, ya estamos conversando para ganar espacios que pueden ser de una cuadra y media, o un triángulo que queda desintegrado’, anticipó la fuente municipal” (Garbovetzky, 29 de febrero de 2020)”.

El acento valorativo que se le asigna a “tomar la calle”, está lejos de aquel vinculado a los procesos de acción colectiva para los que se implicó una herramienta de visibilización en el espacio público a través de diferentes demandas y reivindicaciones sociales de los habitantes de la ciudad. En el discurso de la Municipalidad, “ganar la calle” es no solo ganársela a los autos, sino ampliar el espacio de intervención y definición en el territorio: es establecer funciones para cada lugar y definir los tipos subjetivos que pueden habitarlas; en suma, es ordenar el modelo y la forma de habitar la CH. Un ejemplo de esto son las bicisendas que se incorporaron en las distintas intervenciones. Dado su extensión acotada (solo en unas pocas manzanas de la CH), y su inexistente conexión a un sistema integrado de bicisendas a lo largo de la ciudad, podemos decir que están ahí solo como imagen que opera para el paseo en rollers o bicicletas, pero no para brindar una solución de movilidad integral a los pobladores de la ciudad que habitan o circulan por el lugar. En las bicisendas de la CH se desplazan cuerpos que se conducen con la idea de una centralidad ordenada para el turismo (de pobladores y extranjeros). Así, runners, rollers y ciclistas aficionados protagonizan el espacio que antes era del sistema de transporte público. Ya no participan allí quienes viajaban al trabajo en bicicleta, porque las nuevas sendas simplemente comienzan y terminan en el nuevo espacio intervenido. Una vez más, la CH vuelve a ser postulada como espacio ideal en la ciudad, un modelo donde se construyen lugares para el ocio, la recreación y la circulación, promocionando una permanencia en ella solo desde el consumo turístico.

Si nos detenemos en la dimensión comunicacional de las políticas de intervención sobre la CH de Córdoba, en primera medida observamos que existe una campaña diseñada para presentar estas acciones en clave de “comunicación política”.8 Es decir, que cuenta con un relato organizado, imágenes profesionales y una línea narrativa que funciona como marca para publicitar la política que estamos analizando. Todas las obras cuentan con una campaña de difusión audiovisual, y con publicaciones periódicas que relatan los avances que acontecen en las tareas. Para su difusión se utilizan las redes sociales oficiales (facebook, instagram y twitter). El mensaje es claro y está orientado a generar ciertos efectos en la opinión pública: volver las intervenciones necesarias y, por tanto, legítimas.

En primera medida es llamativa la reiteración de fotos tomadas desde drones, desde lugares a los que solo accede el ojo de la cámara, para luego ser difundidas. No hay posibilidad humana de lograr esa visión sin mediación tecnológica. En este sentido, el caso de las intervenciones en el Mercado Norte es paradigmático, dado que sus calles laterales fueron intervenidas artísticamente (Figuras 7 y 8) con una recurrencia en el diseño que cumple con lo que antes describimos: sólo se puede comprender a las figuras dibujadas desde la óptica de un drone. Con ello se entiende que el fin de esas imágenes, colocada sobres calles, es el de la posterior mediatización en el esquema publicitario del gobierno municipal. El espacio se constituye así en una escenografía para ser fotografiada desde lo alto, mientras que los pobladores que por allí circulan no tienen posibilidad alguna de comprender sobre qué figura se encuentran caminando. La totalidad de esas pinturas que mencionamos están marcadas por un elemento que las aglutina como concepto: el cuarteto9. Allí se puede observar que en uno de los sectores reza la frase “El ritmo del Mercado”, y aparece también un piano (instrumento fundamental de esta música). Se busca establecer una relación próxima entre el cuarteto, y un sector de la ciudad históricamente caracterizado por su cariz popular. En esta operación, lo que se propone como estrategia es la fabricación de un lugar a través de cierta des-historización de la cultura cordobesa, generando así un espacio de circulación continua en donde los propios pobladores que transitan y habitan se encuentran desplazados por la modificación que se realizó del espacio. Se configuran, por lo tanto, estrategias políticas y comunicacionales como ideología, que cierran las actuales dinámicas de generación de plusvalía económica vía expropiación y territorialización de la cultura, y que actualizan procesos de acumulación por desposesión (Harvey, 2012). El cuarteto como ritmo popular, se vuelve producto en la estética del Mercado, y con ello se motoriza la valorización de un espacio que engendra los propios procesos de exclusión a partir de la utilización de la cultura identitaria del cuarteto como recurso (Yúdice, 2002), al que se le asigna un valor mercante para ser consumido e intercambiado.

Caso similar observamos en otras de estas intervenciones en las que diversos elementos estéticos se dispersan estratégicamente para completar, con el ojo de la cámara, una imagen de ciudad ajustada a los estereotipos dominantes de la experiencia turística y del disfrute urbano. En la supermanzana que modifica las adyacencias de la Plaza San Martín, podemos ver algunos de ellos. Existen en ese espacio dos artefactos estéticos que destacan por su presencia: una estructura con letras que dice “AMO CBA” (Figura 9), que corresponde al universo discursivo con el que muchas ciudades sintetizan una marca, y que tiene su origen en el “I LOVE NY” del diseñador Milton Glaser; y una escultura con forma de corazón (Figura 10), dispuesta en un sector donde antes circulaban autos y colectivos. En ambos casos, la disposición está orientada a las fotografías que sacan quienes allí circulan. A diferencia de lo que antes relatamos, esta intervención prioriza las imágenes que se tercerizan a través de las redes sociales virtuales de los visitantes en lugar del canal oficial del municipio. No obstante, se cumple con el modelo turístico global, que garantiza la posibilidad de contar con un fondo fabricado para cumplir con los cánones -turísticos- de circular en una ciudad intervenida para el disfrute y, poder dar cuenta de ello en las redes.

Conclusiones

En el análisis desarrollado, se destaca la manera en la que el discurso de ciudad sustentable se erige como principal argumento para legitimar las intervenciones que desde la Municipalidad se realizaron en la CH en el período de ASPO. Este discurso se configura a partir de sentidos como el de patrimonio, seguridad (sanitaria), y movilidad sostenible, amigable con el medioambiente; sentidos que, a su vez, operan valorizando los espacios intervenidos, y definiendo quiénes los pueden disfrutar/consumir/explotar.

Lo visual juega un papel fundamental en la estrategia comunicacional, ya que construye aquello que se establece como deseable, máxime si tenemos en cuenta las limitaciones a la circulación establecidas en el contexto de una pandemia, y los modos crecientes de circulación y consumo durante el aislamiento. La experiencia de estos “nuevos” espacios es fundamentalmente mediada por las imágenes que de ellos se difunden. Más aún, se pudo observar cómo estos espacios fabricados están orientados a ser mostrados/vistos, más que a ser vivenciados en el “aquí” y “ahora” de quienes por ellos circulan. Se trata, como afirma Chartier (1996), del empleo de las imágenes en tanto instrumento que posibilita y conlleva una doble función: exhibir su propia presencia como imagen y constituir con ello, a quien mira, en sujeto mirando.

La fabricación del carácter turístico en vinculación al patrimonio no es novedosa como argumento de intervención urbana (Delgadillo, 2012). No obstante, observamos que en este contexto se agrega como dimensión fundamental el cuidado de la salud, por su jerarquía y rol frente a la situación pandémica actual. La utilización de este tándem aparece recurrentemente en los discursos analizados, y es en ello que se encuentra una justificación constante para la intervención de la CH, omitiendo incluso los canales burocráticos del concurso público en tanto regulación de intervención sobre la ciudad.

El análisis de los procesos desarrollados cristaliza el devenir en relación a las formas sobre los procesos de patrimonialización que se vienen llevando a cabo en Córdoba, y evidencia la configuración de valores que condensan un claro proceso de segregación. Junto a la recuperación de los lugares que estaban olvidados y abandonados, el “tomar la calle”, “ocupar los espacios”, en fin, las políticas destinadas a volver a estos lugares “sustentables”, se asignan nuevas lógicas de circulación, permanencia y disfrute para la ciudad; lógicas que excluyen a quienes habitualmente vivencian y habitan dichos espacios por no responder al tipo subjetivo que impone este modelo de ciudad global ideada para el transeúnte turista. Vale decir que, en el horizonte de estas intervenciones, se encuentra el anhelo de la gestión municipal de cumplir las normas y estándares que los organismos internacionales definen para que las ciudades puedan formar parte del mercado turístico global, sin contemplar los modos de vivenciarlas de sus habitantes.

Lo que está en juego, en apariencia, es cuán cerca se está de concretar el difundido modelo de ciudad “sustentable” e “inteligente” que se postula en la promoción de las intervenciones. Vemos, en los casos analizados, cómo la red de elementos heterogéneos (valores, imágenes, disposiciones arquitectónicas, saberes técnicos y estrategias comunicacionales) operan para cumplir con la extendida expectativa (a veces explícita y otras no) de correspondencia con las ciudades globales y cosmopolitas de las que Córdoba pretende formar parte. Las intervenciones se disponen para ser vistas, más que habitadas; cada componente es un eslabón en la estrategia visual en que devienen en imágenes para cumplimentar con un “deber ser”, que pareciera el modo ineludible en que la ciudad, en tanto marca global, puede ser presentada. En este sentido, se observó cómo el discurso aglutina imágenes que, no solo son las que se difunden electrónicamente, sino las que se construyen en el espacio intervenido: a la movilidad, bicisendas; a la sustenbilidad, menor circulación; a la ecología, canteros; para la ciudad global, supermanzanas y mercados sin olor. La CH se dispone así, cada vez más, para el ojo muerto de la cámara, configurando nuevos imaginarios en torno a los usos y apropiaciones de los espacios públicos signados por el consumo.

Referencias

Angenot, M. (1989). Un état du discours social. Québec, Éd. Le Préambule.

Bajtin, M. y Medvédev, P. (1993). “La Evaluación Social, su papel, el enunciado concreto y la construcción poética”. Criterios, 9-18

Boito M. E. y Espoz, M. B (2016). Título: “Disputas sobre “lo común”: políticas de patrimonio, conflictos y haceres colectivos” en Lo común en la construcción de ciudad, C. Echavarria y N. Abatedaga (comps). CONICET y Universidad Nacional de Córdoba: Córdoba.

Boito, M. E. y Espoz M. B. (2014). Vaciar la calle, prometer la circulación. Desplazamiento y construcción de entornos protegidos en el marco de las sociedades del espectáculo. En María Eugenia Boito y María Belén Espoz (coomp.). Urbanismo estratégico y separación clasista. Instantáneas de la ciudad en conflicto. (pp. 51-88). Rosario: Puño y Letra Editorialismo de Base.

Calderon, 13 de julio de 2020. La tercera supermanzana jerarquiza al Mercado Norte. La Voz [diario digital]. Recuperado de: https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/tercera-supermanzana-jerarquiza-al-mercad o-norte

Carrión, F. (2010). El laberinto de las centralidades históricas en América Latina. El centro histórico como objeto de deseo. Quito: Ministerio de Cultura de Ecuador.

Chartier, R. (1996). El mundo como representación. Historia cultural, entre práctica y representación. Barcelona: Gedisa.

Debord, G. (1995). La sociedad del espectáculo. La Marca: Buenos Aires. De Certeau, M. (2010). La invención de lo cotidiano I. Artes de hacer. México: Universidad Iberoamericana.

Delgadillo, V. (2012). Hábitat, centralidad y patrimonio urbano. En R Coulomb, M Esquivel y G Ponce (Coord.). Hábitat y Centralidad en México. Un desafío sustentable (pp.179-220). México DF: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados.

Garbovetzky, 29 de febrero de 2020. Cierran tres cuadras para crear la primera supermanzana. La Voz [diario digital]. Recuperada de https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/cierran-tres-cuadras-para-crear-primera-sup ermanzana

Greimas, A. J. y Courtés J. (1990). Semiótica. Diccionario razonado de la teoría del lenguaje. Madrid: Editorial Gredos.

Gotham K. F. (2005). Tourism Gentrification: The Case of New Orleans’s Vieux Carre (French Quarter). Urban Studies, 7(42), 1099-1121.

Han, B. C. (2014). Psicopolitica. Barcelona: Herder.

Harvey, D. (2012). El enigma del capital y las crisis del capitalismo. Madrid: Akal.

Lash, S. &; Urry, J. (1998). Economía de signos y espacios. Sobre el capitalismo de la postorganización.Buenos Aires: Amorrotu.

Lipovetsky G. y Serroy J. (2015). La estetización del mundo. Vivir en la época del capitalismo artístico (1a ed.). Anagrama.

Lydon, M. (2011). Urbanismo táctico. Acción a corto plazo, cambio a largo plazo. Nueva York: Street Plans Collaborative and Nextgen.

Municipalidad de Córdoba, 4 de mayo de 2020. Comenzaron las obras de la primera “Gran Manzana” de la ciudad”. Sitio oficial de la Municipalidad de Córdoba. Recuperada de https://www.cordoba.gob.ar/2020/05/04/comenzaron-las-obras-de-la-primera-gran manzana-de-la-ciudad/

Municipalidad de Córdoba, 10 de agosto de 2020. El Mercado Norte recupera su esplendor. Sitio oficial de la Municipalidad de Córdoba. Recuperada de https://www.cordoba.gob.ar/2020/08/10/el-mercado-norte-recupera-su-esplendor/

Municipalidad de Córdoba [@MuniCba], 1 de julio de 2020. Caminamos hacia una Córdoba cada vez más linda, segura y ordenada. Ponemos en valor diferentes espacios de nuestra ciudad [Tweet]. Recuperado de: https://twitter.com/MuniCba/status/1278454827736092674

Municipalidad de Córdoba [@MuniCba] (8 de julio de 2020). A través del Plan Integral de Recuperación de Espacios Públicos hemos logrado restablecer el 50% de las fuentes de la ciudad [Tweet]. Recuperado de: https://twitter.com/MuniCba/status/1281003991875424257

Municipalidad de Córdoba [@MuniCba], 14 de julio de 2020. Avanzamos en el proyecto de la “Gran Manzana” en el sector del Mercado Norte. Esta acción se inscribe en el marco de la revalorización que queremos imprimirle a este polo comercial y sus alrededores. [Tweet]. Recuperado de: https://twitter.com/MuniCba/status/1283141605772398593

Municipalidad de Córdoba [@MuniCba], 17 de agosto de 2020. En la mañana de hoy los bares ubicados en San Jerónimo y 27 de Abril bajaron sus mesas y sillas a la calle en un nuevo concepto de movilidad y de ciudad. [Tweet]. Recuperado de https://twitter.com/MuniCba/status/1295385313951522816

La Voz, 20 de julio de 2020. En fotos: así está quedando la supermanzana del Mercado Norte”. La Voz [diario digital]. Recuperada de https://www.lavoz.com.ar/galerias/en-fotos-asi-esta-quedando-supermanzana-del mercado-norte

La Voz, 17 de agosto de 2020. En fotos, la apertura de bares en la supermanzana de la 27 de Abril y San Jerónimo. La Voz [diario digital]. Recuperada de https://www.lavoz.com.ar/galerias/en-fotos-apertura-de-bares-en-supermanzana-d e-27-de-abril-y-san-jeronimo

Peixoto, P. (2011). “O património revela o mundo como ele é”. CEAMA, 7, 228-232.

Sennett, R. (2007). Carne y piedra: el cuerpo y la ciudad en la civilización occidental. Madrid, Alianza Ed.

Stang, J. I. (2019). El patrimonio no existe. En, María Belén Espoz Dalmasso, Cecilia Quevedo, Luis Salcedo Okuma y Emilia Villagra (comps.), Memorias y patrimonios: relatos oficiales y disputas subalternas (81-98). Buenos Aires: Gráfica del Sur.

Suppo, 3 de mayo de 2020. Comienzan las obras para la primera ‘supermanzana’. La Voz [diario digital]. Recuperada de https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/comienzan-obras-para-primera-supermanza na

Suppo, 1 de julio de 2020. Cómo será la segunda “supermanzana” en el microcentro de la ciudad de Córdoba”. La Voz [diario digital]. Recuperada de https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/como-sera-segunda-supermanzana-en-micr ocentro-de-ciudad-de-c%C3%B3rdoba

Yúdice, G. (2002). El recurso de la cultura. Usos de la cultura en la era global. Barcelona: Editorial Gedisa.

NOTAS

1.-Dan cuenta de ello los resultados obtenidos en la investigación aprobada y subsidiada por SECyT-UNC, en la cual participamos: “Urbanizaciones turísticas en la Provincia de Córdoba en la última década: trama y conflictos socio-urbanos en contexto de patrimonialización y turistificación” (Proyecto CONSOLIDAR 2018-2022).

2.-La declaración del contexto pandémico por parte del Estado Nacional, el 19 de marzo del 2020, implicó un shock en cuanto a la rápida readecuación de las dinámicas sociales, económicas, educativas y culturales en el marco de la aplicación del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.

3.- Diario fundado en 1904 en la ciudad de Córdoba. El diario en formato papel llega a toda la provincia de Córdoba y a las provincias de Catamarca, Santiago del Estero, La Rioja, San Luis, Santa Fe y Buenos Aires. Es el diario más vendido por fuera de la ciudad de Buenos Aires. En 1996 lanzó su edición digital, inicialmente bautizada como Intervoz. Actualmente, se promueve desde su página web www.lavoz.com.ar

4.- Se entiende por modelo a una construcción/representación abstracta e hipotética, capaz de explicar un conjunto dado de hechos, susceptible de ser confirmada, invalidada o falseada.

5.- Las acciones, a llevar a cabo en la CH, fueron ideadas y proyectadas durante los meses de enero y febrero de 2020 como parte del nuevo plan de ejecución a corto plazo sobre la ciudad, producto del nuevo gobierno municipal que asumió sus funciones en diciembre de 2019. La contingencia de la pandemia conllevó a que se demoraran las obras, así como también, el rediseño y las decisiones proyectuales.

6.- El desarrollo teórico-conceptual y de praxis desarrollado por Salvador Rueda para la ciudad de Barcelona, apunta a intervenir desde la supermanzana como fórmula posible de ser aplicada, fundamentalmente en sectores de ciudades con una gran densidad poblacional. Sus ideas se inscriben en lo que denomina “urbanismo ecosistémico”. Son acciones que promueven generar una ciudad dentro de una ciudad, a partir de propuestas integrales que busquen reorganizar la movilidad urbana, la apropiación del espacio urbano público, la participación ciudadana, las actividades locales y la interacción entre los distintos actores implicados.

7.- El término “urbanismo táctico”, en su utilización actual y en su traducción para las acciones contemporáneas sobre el espacio urbano público, surge luego de la peatonalización de Times Square en la ciudad de Nueva York, a las que se les describe como “intervenciones tácticas” y “jaqueos”, y a partir de lo cual se elabora un documento denominado “Tactical urbanism”, que plantea una guía sobre cómo intervenir las ciudades bajo estos lineamientos.

8.- En la actualidad, las gestiones se sirven de nutridos equipos interdisciplinarios de profesionales que acompañan a los funcionarios como asesores o promotores de los contenidos que difunden oficialmente. La “Comunicación Política” o ComPol (tal como le dicen sus benefactores), se ha constituido en un campo que pregona la comunicación en su dimensión técnica, y que le atribuye condiciones para el mejoramiento de la gestión de gobierno.

9.- El Cuarteto es un género de la música popular de la provincia de Córdoba. Tuvo sus orígenes en los años 1940. En el año 2013, el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba lo declaró Patrimonio Cultural Inmaterial, a través de la Ordenanza N. 12205; y el mismo año lo haría la Legislatura de la provincia mediante la Ley N. 10174. Actualmente se encuentra en trámite un proyecto de ley en el Congreso de la Nación, para declararlo Patrimonio Inmaterial de la Nación Argentina.