The Mining Landscape of Pachuca Hidalgo, Industrial Heritage in the Mining Region

Ricardo Antonio León Hernández

Maestro en Ciencias en Arq. y Urbanismo e Ing. Arquitecto por el IPN – ESIA UT (México, 2012; 2015). Miembro del CNAV – ICOMOS México y Secretario Técnico del Comité estatal Oaxaca del ICOMOS – México. Ha publicado e impartido ponencias entorno a temas como la documentación historiográfica de los medios y procedimientos de producción tradicionales, la reconstrucción diacrónica de la economía regional Mixteca a partir de documentos virreinales, análisis arqueológicos y etnográficos sobre los medios de producción prehispánicos, análisis y caracterización del patrimonio vernáculo construido, y el análisis morfológico urbano de las UNESCO. Email: ricardo.ant@icloud.com. ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7879-9156. Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=iEC6Eg0AAAAJ&hl=es

Recibido: 22 de noviembre de 2019.

Aceptado: 22 de diciembre de 2019.

Disponible en línea: 01 de enero de 2020.

CC BY-NC-ND

Resumen

Las variabilidades tecnológicas espaciales para la extracción de sal por ignición, están en función de los recursos de los que el grupo productor dispone. Se documenta, en el presente artículo, la relación entre el procedimiento técnico de producción y el espacio arquitectónico de trabajo, desde un enfoque historiográfico y arqueológico, empleado para su extracción en la Mixteca Alta de Oaxaca, México; así como también se documenta su posible relación con la economía virreinal. Se establece hipotéticamente que las variabilidades tecnológicas y espaciales para la producción, independientemente de los recursos disponibles, están ligadas a los requerimientos de habitabilidad. Consecuentemente, a partir de exploraciones arqueológicas y de un análisis documental etnográfico e histórico del modo de vida de los pobladores, se determinaron las condicionantes de habitabilidad para el diseño del espacio arquitectónico. Se tomó como principal enfoque el estudio tipológico, visto como el resultado de un proceso de innovación tecnológica para el sistema productivo en conjunto con un cambio en el medio de producción tradicional preponderante. Los resultados establecen una relación directa entre las condiciones de habitabilidad y el modelo de trabajo. Adicionalmente, se concluye que los sistemas de producción tradicionales unidireccionales tendrán menores variabilidades tecnológicas respecto a los sistemas múltiples, incidiendo ello en el esquema de configuración arquitectónica. Consecuentemente, al no satisfacer las condiciones de habitabilidad, el habitante tiene la libertad de modificar el espacio arquitectónico, estableciendo con ello un modelo en el que reproducirá las condiciones óptimas para el desarrollo de las actividades del procedimiento de trabajo requerido.

Palabras clave. Producción de sal, tecnología tradicional, tipología arquitectónica, medios de producción, arquitectura para la producción

Abstract

The spatial technological variabilities for salt extraction by ignition, are a function of the available resources. This paper documents the relationship between the technical production process and the work space, from a historiographic and archaeological approach, used for its extraction in the Mixteca Alta of Oaxaca, Mexico, as well as its possible relationship to the viceregal economy. It is hypothetically established that technological and spatial variability for production, regardless of available resources, is linked to habitability requirements. Consequently, based on archaeological explorations and an ethnographic and historical documentary analysis of the way of life of the inhabitants, the habitability conditions for the design of the architectural space were determined. The main focus was the typological study, seen as the result of a process of technological innovation for the productive system in conjunction with a change in the predominant traditional means of production. The results establish a direct relationship between habitability conditions and the process. Additionally, it is concluded that traditional unidirectional production systems will have lower technological variability with respect to multiple systems, thus influencing the architectural configuration scheme. Consequently, by not satisfying the habitability conditions, habitant has the freedom to modify the architectural space, thereby establishing a model in which he will reproduce the optimal conditions for the development of the activities of the required work process.

Keywords. Salt production, traditional technology, architectural typology, means of production, architecture for production

Introducción

El descubrimiento de la ciudad de Pompeya, en el siglo XVIII, fue un suceso significativo para la arqueología. Tras ese hecho, se produjo una valoración del patrimonio histórico edificado, trascendiendo su importancia a la arquitectura, siendo el estudio de sus características el principal mecanismo de conocimiento y documentación. En el trascurso del siglo XIX y XX se desarrollaron diversos congresos y se escribieron algunos postulados sobre Arquitectura. Sin embargo, no fue posible concluir enfáticamente cómo describir los fenómenos implícitos y desarrollar el conocimiento que los diferentes grupos poblacionales requieren para solucionar sus necesidades arquitectónicas. Desde un aspecto general, se incluye dentro de dichos problemas el estudio y preservación del patrimonio edificado.

Desde una perspectiva cronológica, la ausencia de un enfoque científico en la arquitectura, ha contribuido al deterioro del patrimonio cultural material (Cervantes, 2001, p. 15). Es pertinente mencionar que el deterioro del patrimonio cultural material incluye el deterioro del patrimonio vernáculo construido. Tal clasificación patrimonial ha delimitado diferentes ámbitos de estudio. Para su estudio, se establece como factor preponderante el estudio del medio ambiente, el cual se subdivide en medio ambiente natural y medio ambiente social. El medio ambiente social, así mismo se subdivide en los ámbitos ideológico y económico, mientras que el medio ambiente natural se clasifica para su estudio en los aspectos climáticos atmosféricos y biológicos.

Integrando los aspectos sociológicos al estudio del patrimonio vernáculo construido, el grupo social de habitantes, en función a su medio ambiente, asume un comportamiento y diferentes actitudes. A tal conjunto se le conceptualiza como modo de vida[1]. Es importante mencionar que el medio ambiente natural es el entorno desde el cual se toman los insumos para, entre otros aspectos, poder desarrollar las actividades del medio ambiente social. Con ello se satisfacen, entre otros, los medios de trabajo requeridos por el grupo poblacional, incluido el espacio de trabajo, lográndose configurar el tipo arquitectónico apropiado para el desenvolvimiento del grupo tradicional.

Los recursos del medio ambiente natural poseen características que el ser humano, a través de la observación y del uso de la razón, apropia como medio de trabajo para su beneficio. Por ello, en la caracterización del espacio de trabajo de una actividad tradicional, tanto el medio ambiente natural como el social proporcionan los recursos materiales e inmateriales que se requieren para la edificación de los espacios arquitectónicos necesarios para la realización de las actividades, así como el conocimiento sobre cómo deben caracterizarse tales espacios.

El espacio de trabajo vernáculo es el escenario sobre el cual los productores desarrollan los procesos de extracción y/o transformación de los recursos que se obtienen del medio ambiente natural, para la obtención de un objeto de trabajo o producto. La estructura del espacio de trabajo se relaciona a las diferentes etapas de actividad productiva basadas en las necesidades arquitectónicas de habitabilidad[2] en el espacio.

La arquitectura del espacio de trabajo en la vivienda vernácula, para efectos del presente artículo, se conceptualiza como el espacio arquitectónico en el cual se desarrollan las actividades productivas de un medio de producción tradicional, ya sea de tipo agropecuario, así como incluye las actividades que requieran de la transformación de los insumos agrícolas para la manufactura de nuevos productos.

Para analizar la configuración arquitectónica del espacio de trabajo tradicional de un asentamiento humano particular, se requiere comprender su estructura social (López, 1993; Rapoport, 1972). Las relaciones de identidad productiva permiten entender las relaciones funcionales de trabajo, respecto de otras configuraciones o conformaciones arquitectónicas.

El análisis historiográfico y arqueológico del espacio de trabajo, como herramienta de investigación para el estudio de los procesos productivos tradicionales, coadyuva en la comprensión de las transformaciones que el hombre ha hecho a los procesos económicos rurales en diferentes periodos históricos, y en cómo esos cambios inciden en la estructura del espacio arquitectónico de trabajo.

Los medios de producción y sus procesos productivos son desarrollos tecnológicos[3] donde intervienen recursos de orden material e inmaterial. La tecnología a implementar en el proceso productivo se relaciona, adicionalmente, con la eficiencia productiva requerida en función de los factores de comercialización e intercambio.

El estudio de los procesos de trabajo para la extracción de la sal, guarda una relación significativa con los procesos de evolución tecnológica que el hombre ha desarrollado para el aprovechamiento de los recursos de su entorno natural, en sus diferentes etapas históricas. Las actividades económicas del sector primario ejemplifican cómo el ser humano se insertó cultural y económicamente en el medio natural (Malpica, 2008, p. 59).

La concentración de los medios de trabajo en un régimen político, en función de los intereses del mercado, ha condicionado las diversas etapas productivas de la humanidad en diferentes periodos históricos. Los medios de producción rurales tienen una relación significativa con el poder político y eclesiástico (Von Mentz, 1988; Mendoza, 2004). Consecuentemente los procesos productivos tienen variabilidades históricas, es decir, hay medios de trabajo que son esenciales para unas sociedades y para otras no lo son (Kula, 1977, p. 521).

En las poblaciones rurales de la República Mexicana existen modelos productivos donde se combinan elementos de origen prehispánico, ibérico, africano y morisco. Ello como producto del mestizaje e intercambio cultural durante el periodo virreinal. La principal característica del modelo económico en Mesoamérica radica en que los productos de intercambio o trueque eran los excedentes de la producción para el autoconsumo, con algunas excepciones.

Al transformarse el modelo económico prehispánico, se aceleró un proceso de intensificación de la producción. El modelo económico virreinal comercializó los bienes producidos para obtener utilidades económicas, existiendo diferencias significativas entre los tipos de productos puestos al intercambio, sus procesos productivos y de comercialización. Por tanto, la economía virreinal fue parte del modelo pre-capitalista (Von Mentz, 1988; Rodríguez, 1986).

La sal, en el periodo novohispano, se consideró un bien económico significativo, por su valor comercial (Williams, 2008). Ello por su uso en los procesos productivos para la elaboración o explotación de productos que sustentaban la economía de las sociedades preindustriales (Terán, 2011, p. 71).

Estado de la cuestión

De una revisión al estado de la cuestión del estudio de los sistemas productivos y a la documentación de los procesos de trabajo, y los espacios para la extracción de la sal por ignición, sólo fue posible establecer, en un trabajo previo (León, 2016, p. 20), que:

En 1887 se publicó en México el primer estudio histórico dedicado a la explotación de la sal, en el cual se excluyó a las zonas productoras novohispanas. Miguel de Othón y Mendizábal publicó Influencia de la sal en la distribución de los grupos indígenas de México (1929), estudio descriptivo de las regiones productoras y los grupos productores rurales. Los resultados de las investigaciones arqueológicas sobre los procesos de extracción (Ewald, 1985), fueron significativos, desde el punto de vista metódico. A partir de ello se incentivó el desarrollo de nuevas investigaciones, al correlacionar aspectos históricos, arqueológicos y etnográficos (Liot, 1998; Williams, 2008; Parsons, 2001). No obstante, el estudio de los espacios arquitectónicos para la producción de la sal en México, ha tenido sólo un interés exploratorio y descriptivo.

La producción de sal en la región de la Mixteca Alta, en el estado de Oaxaca, México, es un medio de producción de origen prehispánico, el cual, pese a las transformaciones económicas en el periodo virreinal, no tuvo una variación significativa en relación a los espacios arquitectónicos para su extracción y su proceso productivo.

Tal conocimiento formó parte del patrimonio cultural inmaterial[4] de la región, el cual es un legado que permite comprender los procesos socioeconómicos subsecuentes. Es pertinente mencionar que dicho medio de producción tradicional es una actividad en desuso. Por tanto, el desinterés científico pone en riesgo la pérdida del conocimiento relativo al sistema productivo y la memoria histórica de sus habitantes.

Justificación

La revisión y el análisis de las fuentes etnográficas, de restos arqueológicos, así como de documentos históricos, permiten reconstruir una relación entre la producción tradicional de los pobladores con la caracterización del espacio de trabajo, desde el periodo prehispánico hasta el virreinal, el post-independentista y el actual. La documentación y el estudio científico de los medios de producción tradicionales, contribuyen a la valoración de los objetos y los espacios arquitectónicos arqueológicos, de las técnicas tradicionales desarrolladas por los productores, así como a ampliar la visión sociológica respecto a las instituciones de comercialización tradicionales, y su función política y cultural en los diferentes periodos históricos.

El proceso de extracción y producción de sal por ignición

Las necesidades requeridas por el productor para el desarrollo de los procesos extractivos, intervienen en la caracterización del espacio de trabajo. Las etapas del trabajo se determinan con base en el conocimiento de las características de los recursos humanos, animales y materiales intervinientes. Para el proceso productivo para la extracción de la sal por ignición, los grupos poblacionales tradicionales, tras un proceso de observación e innovación tecnológica, desarrollaron mecanismos técnicos que imitan los procesos naturales para explotar el recurso mineral de los mantos acuíferos salinos. Por tanto, las características naturales del yacimiento inciden en la estrategia tecnológica desarrollada para extraer la sal.

El agua de mar y los mantos acuíferos en suelo continental, en estado natural, contienen un grado de salinidad aproximado a 40 gr/l. Para extraer la sal proveniente de una fuente en estado líquido por el sistema por ignición, ésta deberá concentrarse en una salmuera con un nivel de 330 g/l. Dicho proceso se realiza por medio del filtrado de cuerpos salados inorgánicos (lixiviación), como tierra o arena, así como el filtrado de cenizas de cuerpos orgánicos, resultado de la combustión de plantas halófilas (Terán, 2011, p. 74).

A partir de esos procesos iniciales para la extracción del mineral, existen variaciones apropiables del modelo productivo a las condiciones ecológicas, económicas y tecnológicas de la región. Los procesos de selección de tierras, almacenamiento, combinación, apilamiento de suelos, lixiviación, recolección y extracción, son parte de un sistema productivo tecnológico.

El briquetage es un procedimiento tecnológico para la extracción de sal por ignición, del que existen mayores registros arqueológicos. Para la extracción de sal por briquetage, se requiere introducir la salmuera en recipientes cerámicos, los cuales se exponen a una fuente de calor (Terán, 2011, p. 73). El proceso de evaporación del solvente de la salmuera se efectuaba regularmente en un área de la vivienda del productor, el cual consistía en obtener una solución semilíquida, pudiendo determinarse el procedimiento de extracción final a partir de tal característica. Las opciones consistían en: (1) prolongar la ignición del sustrato hasta la evaporación total del solvente, y (2) vaciar el sedimento en recipientes cerámicos de menor dimensión.

Tanto el proceso de ignición e insolación, acorde al modelo tradicional de extracción, pudiesen ser técnicas complementarias de un solo sistema. El proceso de extracción por insolación, en ciertos casos, es útil para concentrar la salinización de una salmuera, mientras que la ignición es una actividad que favorece tanto la precipitación como la cristalización del cloruro sódico, haciendo uso de fuentes de calor artificiales.

Para desarrollar eficientemente las actividades extractivas de la sal por ignición, es importante que el productor facilite el proceso organizando las funciones del espacio de trabajo. Así mismo, desde un aspecto programático espacial para el proceso de extracción de sal por ignición, se reitera la necesidad de que el productor considere la capacidad calórica del combustible, así como su almacenamiento y la forma de abastecimiento y almacenamiento de la salmuera (León, 2016).

Los registros etnohistóricos de las poblaciones productoras de sal por ignición, ocasionalmente tienen un registro descriptivo de la forma en cómo se realizaban las actividades tradicionales extractivas. Pese a la fragmentación de la información, se debe estimar un grado de descontextualización cultural y ambiental en el análisis del proceso. No obstante, existe una frecuencia significativa de actividades en el procedimiento: (1) el lavado del salitre por lixiviación, y (2) la ignición de la salmuera obtenida en recipientes de cerámica (De Ciudad Real, 1584/1976).

Los espacios de producción y su transformación arquitectónica

Los medios de producción rurales tradicionales son mecanismos con los que el ser humano realiza actividades de transformación, extracción y/o comercialización, entre otras, de los bienes materiales de su medio ambiente social y natural. En ellos intervienen recursos que posibilitan el desarrollo de las actividades de trabajo (transformación, extracción, crianza o cultivo). A ese grupo de recursos intervinientes en el proceso productivo (insumos, tecnología, fuerza de trabajo y espacio de trabajo) se les denomina medios de trabajo (Marx, 1872/2005). El medio de trabajo se integra en cinco categorías: espacio de trabajo, fuerza de trabajo, forma de organización del trabajo, tecnología e insumos.

El espacio arquitectónico productivo es el medio que el habitante de un asentamiento humano requiere para el desarrollo de sus actividades de trabajo. El espacio de trabajo se conforma con elementos de orden material (elementos delimitantes) e inmaterial (el conocimiento para la caracterización y edificación del espacio). Por tanto, el espacio productivo vernáculo es un área espacial para realizar actividades de trabajo de un grupo tradicional, delimitada con elementos materiales del medio ambiente natural, mientras que los recursos del medio ambiente social se emplean para conformar cada elemento y objeto arquitectónico.

Es importante señalar que el proceso de concepción y edificación del modelo arquitectónico tipológico tradicional es susceptible de cambios, y es posible encontrar en esos cambios una forma nueva de adaptación a las condiciones medioambientales naturales y sociales.

Para clasificar el espacio productivo para la extracción de sal por ignición, la catalogación se realiza acorde a los procesos o actividades que se desarrollan. Es importante mencionar que los procesos tradicionales para la producción por ignición, en la Mixteca Alta, se realizaban en espacios o zonas clasificadas como (1) minas o fuentes de recolección de soluciones salinas, las cuales se ubican preponderantemente en áreas abiertas: lagunas principales, piscinas al pie de mar y minas de sal líquidas o sólidas (es importante hacer mención que el procedimiento para la extracción de la salmuera o cosecha, se realizaba por medio de bombeo o recolección); así mismo, en (2) las áreas de trabajo para realizar el proceso de ignición, las cuales son significativamente espacios cerrados: cocinas, talleres o aposentos. Entre los procesos realizados en las fuentes de extracción (cosecha), y de transformación o implementación tecnológica y mercantil, como ignición, almacenamiento y distribución (Pinos & Fernández, 2009, pp. 3-4), el proceso de traslado tiene implicación en ambos espacios, por lo cual tiene una necesidad diferencial en su caracterización.

Los objetos arquitectónicos vernáculos, conforman parte del medio ambiente social. El tipo arquitectónico es el modelo tradicional para el asentamiento del grupo, el cual tiende a recrearse con algunas variaciones, acordes a las necesidades de habitabilidad de quien lo habita. El espacio de trabajo en la vivienda vernácula, en general, cumple una función significativa dentro del proceso productivo al cubrir con los requerimientos funcionales y las condiciones de habitabilidad[5] necesarias durante el proceso.

La transformación de la arquitectura vernácula ocurre en diversos ámbitos, sin embargo, la transformación espacial morfológica y funcional, así como la transformación constructiva son las más frecuentes y, en muchos casos, se observa una relación entre dos o más de ellas (León, 2015, p. 18).

El habitante, en relación al modo de vida, caracteriza el espacio arquitectónico vernáculo acorde a sus necesidades. El modo de vida de los pobladores tradicionales, como parte del ámbito cultural, incide en las características de habitabilidad del espacio arquitectónico. Es por ello que el sistema de producción de sal, como parte preponderante del medio ambiente social económico, fue un factor significativo para la configuración del espacio de trabajo en la vivienda tradicional de dichas poblaciones. La producción de la sal por ignición se realizaba generalmente en el espacio de trabajo de la vivienda tradicional.

Es pertinente mencionar que la vivienda tradicional indígena mesoamericana se compone al menos de un objeto arquitectónico y la caracterización de dos tipos de espacio, cubierto y exterior, en el predio de la vivienda. Este hecho está relacionado con las condiciones de habitabilidad requeridas para la realización de una actividad específica.

La función significativa de la vivienda es la reproducción social de la fuerza de trabajo (descanso, reproducción, alimentación, entre otros). Dichas actividades se realizan en los espacios cubiertos y exteriores, remarcando que en dichas áreas se desarrollan además las actividades productivas, lo que en ocasiones incide en la existencia de una mayor cantidad de espacios exteriores y cubiertos caracterizados. Por tanto, existe una correlación significativa entre la existencia de espacios adyacentes al aposento en la configuración de la vivienda tradicional y los requerimientos de habitabilidad necesarios para cada actividad que se desarrolla.

Método

El método para la comprobación de la hipótesis se basó en un modelo naturalista no experimental. Los objetos de estudio seleccionados para la investigación fueron escogidos arbitrariamente de un grupo de viviendas de una población, cuyo grupo poblacional tiene como principal medio de producción la extracción de la sal por ignición. Se recabó información antropológica a través de una documentación en los registros históricos de la población, etnográfica (por medio de entrevistas y relatos de los pobladores) y arquitectónica (con cédulas de registro para levantamiento arquitectónico), estableciéndose posteriormente valores de correlación y determinación estadística inferencial. Para ello se determinaron rangos nominales o clasificatorios acorde al medio de producción (orden cualitativo) y de razón para cantidad de espacios y características tipológicas en la vivienda (cuantitativo).

El diseño de la prueba correlacionó los datos para una interpretación descriptiva e inferencial. Esa decisión se tomó con base en la información cuantitativa y cualitativa del estudio, con el objeto de establecer frecuencias. Los datos de ambas variables se convirtieron en valores índice, estableciendo valores de connotación desde los elementos intervinientes en el medio de producción analizado.

Es necesario reiterar que, tras conocer los medios de trabajo correspondientes al modelo de producción tradicional para la sal por ignición, así como las necesidades espaciales (las cuales fueron determinadas por las características del proceso), el conocimiento del proceso brindó un enfoque objetivo sobre cómo, a partir de las necesidades espaciales, se logró concebir un esquema funcional que pudiera combinar los requerimientos productivos de los diferentes entornos sociales históricos en la población de estudio.

El análisis numérico de los datos se dividió en dos etapas de estudio. La primera etapa consistió en un análisis descriptivo entre las frecuencias y las medidas de valor para la variable dependiente, respecto a la existencia y disposición del espacio arquitectónico en el conjunto de la vivienda. La segunda etapa de estudio consistió en un análisis inferencial para obtener el valor de correlación entre la existencia y disposición del espacio arquitectónico en el conjunto de la vivienda, respecto al factor de transformación del medio de producción del habitante.

Los espacios para la producción de sal por ignición en San Felipe las Salinas. S. XVI-XX

La región Mixteca Alta del estado de Oaxaca, México, es una extensión geográfica de 37,800 Km2 en la que se desarrolló en el periodo Clásico y Posclásico Mesoamericano la civilización Mixteca, preponderantemente, y en la que en el periodo virreinal español se edificó una infraestructura conventual dominica para la evangelización de los grupos indígenas. Geográficamente, se ubica a una altitud de 2300 a 3100 msnm. El rango de temperatura en la región va de los 5 a los 20 ºC, dependiendo del periodo estacional, pudiendo ser aún más extrema a causa de los efectos extraordinarios en los periodos climáticos. En dicha extensión geográfica se pueden encontrar, para su explotación, recursos naturales minerales, animales y madereros, entre otros, lo que posiblemente fue un factor significativo para el asentamiento de los grupos poblacionales en los periodos históricos mencionados.

En los siglos XVI y XVII se realizaron registros de las diferentes actividades y las características de las poblaciones cercanas a la comunidad de San Pedro y San Pablo Teposcolula, Oaxaca, México (Hermann, 2009, p. 80). Ello con el fin de informar sobre los réditos impuestos por la Corona para la explotación de los recursos del medio ambiente natural en beneficio de las actividades productivas de los pobladores[6]. En la relación de comunidades descritas, se hace mención de la población de San Felipe las Salinas, remarcando su importancia por su actividad de trabajo preponderante, consistente en la extracción y producción de sal.

La sociedad rural agropecuaria mesoamericana, en el siglo XVI, se regía en función de las relaciones de administración, producción y su cosmovisión, entre otras. Para efectos de esta investigación, el entorno histórico medioambiental de la población fue analizado no sólo a través de las actividades económicas que se desarrollaban en la región geográfica de estudio, sino que se abarcaron también los aspectos materiales e intangibles culturales relacionados.

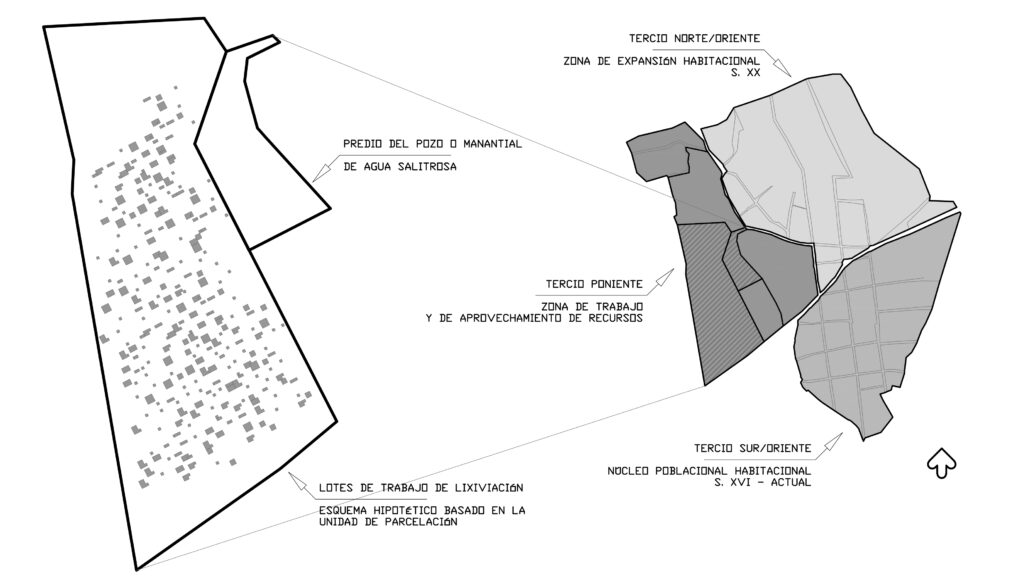

La comunidad de San Felipe, para su estudio, se dividió acorde a su morfología urbana en tres zonas principales, pudiendo delimitar las zonas norte/oriente, sur/oriente y poniente, las cuales tienen una relación con el proceso de crecimiento y de ocupación territorial en los periodos históricos referenciados. La parte preponderante, para efectos de esta investigación, fueron la zona poniente y sur/oriente. En la zona poniente de la población se ubica el área denominada la Salina, donde se obtenía y preparaba la salmuera, previo al proceso de ignición.

En dicho predio se realizó un registro fotográfico arqueológico para identificar los posibles vestigios de los elementos espaciales. También se documentó, en la periferia norte del predio la Salina, la existencia de plataformas consolidadas con argamasa y ceniza[7].

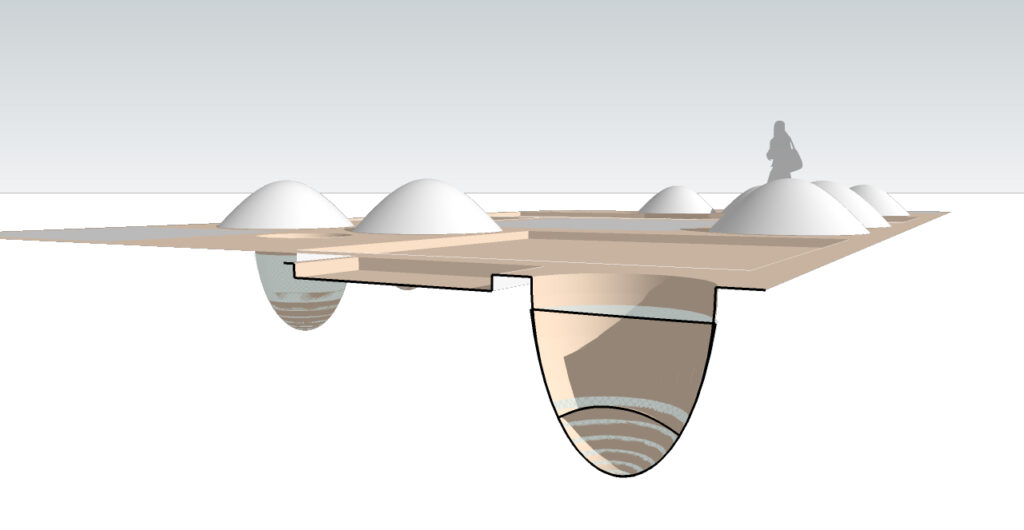

Espacio exterior de trabajo (lixiviación)

El proceso para la producción de sal requería de la preparación de la salmuera en el predio de la Salina. Dicha zona estaba subdividida en dimensiones de aproximadamente tres por tres varas[8] de longitud, siendo esta la unidad probable de medida de lote unitaria básica sobre la cual se imponía el tributo para su explotación a los pobladores indígenas en el periodo virreinal. Se estima que el número de unidades básicas de parcelación en el predio de la Salina es de 8,874 lotes en un área delimitada en 8.147 Ha. (Fig. 1). No obstante, se establece que hubo lotes que se podían componer con más de una unidad básica de parcelación.

Al apoyar dicho planteamiento con un análisis historiográfico, en el que se entrevistó a los pobladores de mayor edad de la población, se afirma que las zonas de lixiviación de la salmuera se encontraban delimitadas con piedras; sin embargo, existían áreas comunes para el acarreo del agua salada (León, 2016, p. 26).

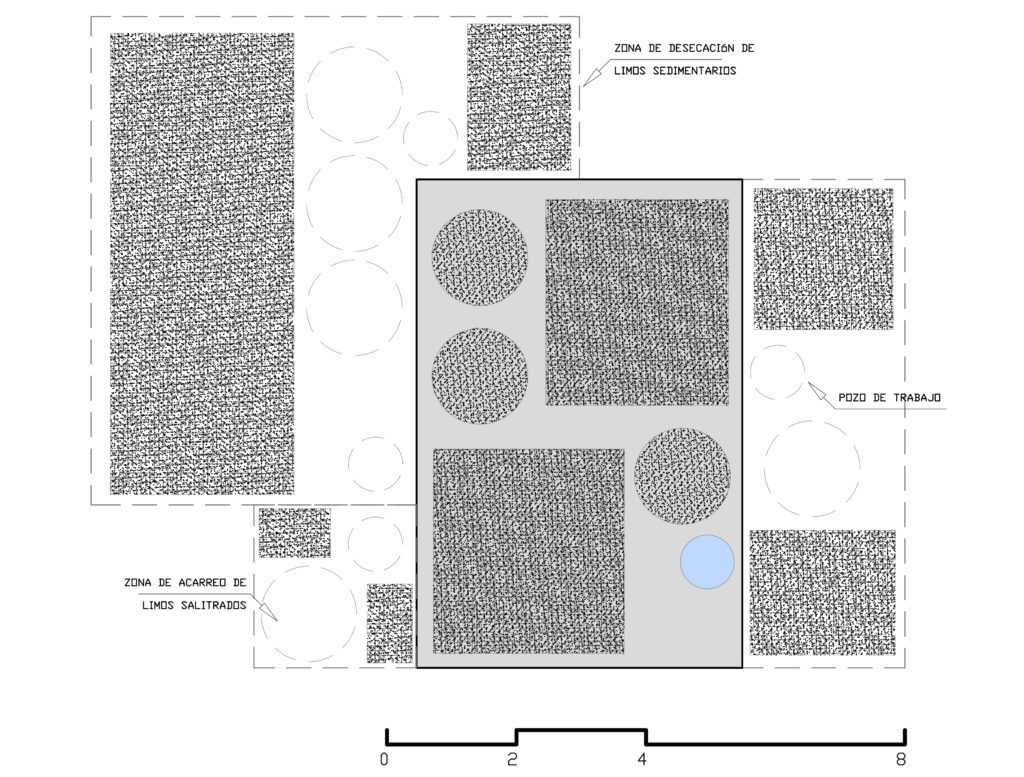

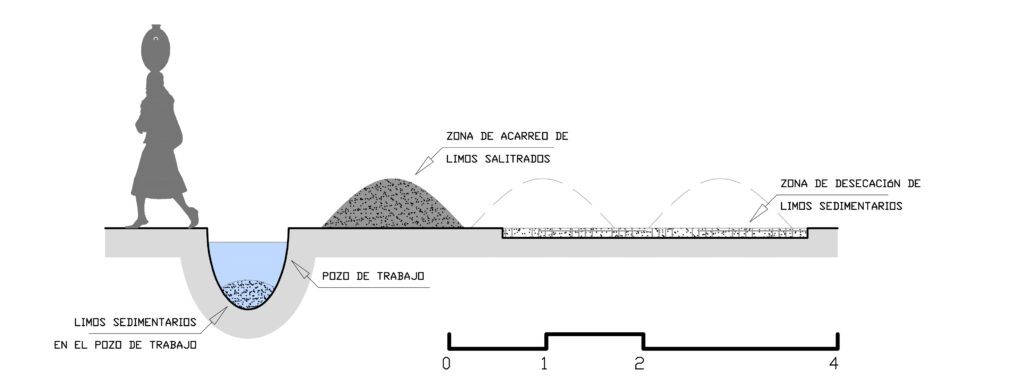

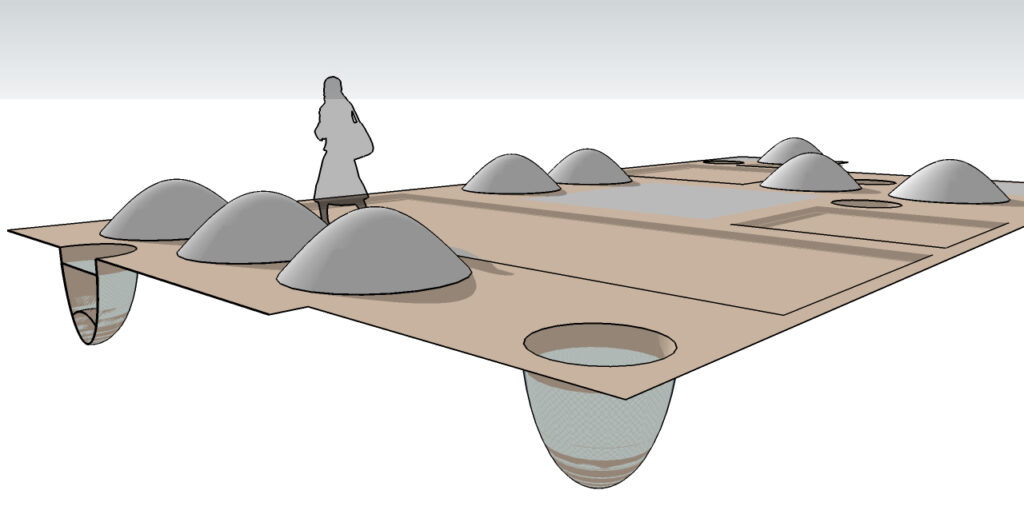

En cada lote se hacían concavidades de aproximadamente una vara de profundidad por una vara de diámetro, en los cuales se vertía el agua salada acarreada del manantial. La recolección del agua salada se hacía sumergiendo los cántaros de barro en el pozo de agua salitrosa cercano. La distancia entre el punto más lejano y el pozo es de 250 m. El traslado se hacía a pie, con el cántaro lleno cargado en la espalda o la cabeza, sobre la superficie de absorción de sal en cada lote. El cántaro de agua tenía una capacidad aproximada de 10 litros, por lo que el peso promedio por acarreo era de 16 kg.

El recorrido se hace a través de las diferentes parcelas de producción, evitando dañar el área de secado por lixiviación o la zona de almacenamiento de tierra salitrada. La ubicación del pozo se realizaba preferentemente en un extremo del lote de producción (Fig. 3), ya que el resto del espacio se empleaba para extender los limos sedimentados en el fondo del pozo de trabajo, resultantes de un proceso de lixiviación previo para acumular tierra con salitre (Fig. 4). La humedad del limo extendido propiciaba la filtración de salitre a la superficie. El limo se dejaba secar por insolación y se juntaba nuevamente para iniciar un nuevo proceso de lixiviación.

El pozo de la parcela servía como contenedor del agua acarreada, sobre el cual se vertía parte de la tierra salitrada acumulada (León, 2012, p. 39) (Fig. 5). El procedimiento facilitaba la disolución del mineral sólido y el retiro de la basura, la cual tendía a flotar sobre la superficie. El líquido y la tierra disuelta se dejaban reposar por unas horas, para decantar las partículas flotantes de tierra. Posteriormente, el agua, que después del proceso contenía una mayor concentración de salitre, era transportada nuevamente con cántaros a la vivienda para realizar el proceso de ignición. Es impreciso determinar arqueológicamente si en el espacio de trabajo existieron otros elementos arquitectónicos en las áreas de trabajo. Se infiere que existieron algunas estructuras verticales temporales de protección contra la lluvia, las cuales eran colocadas cuando se requerían a causa de las condiciones atmosféricas.

Espacio cubierto de trabajo (ignición)

El núcleo habitacional en los siglos XVII – XVIII se ubicaba principalmente en el tercio sur/oriente de la población. La distancia entre la zona de trabajo para la lixiviación en la Salina al asentamiento habitacional es de 462 m promedio. Cabe hacer mención que, con base en los vestigios arqueológicos[9] hallados en los montículos periféricos a la Salina, se puede afirmar que en dicha zona existió un asentamiento prehispánico, que dista en promedio 670 m de los lotes de trabajo para la lixiviación. Cabe resaltar que el núcleo poblacional actual también se ubica en las laderas de un promontorio natural, por lo que no existe claridad sobre las posibles causas de ambos emplazamientos[10].

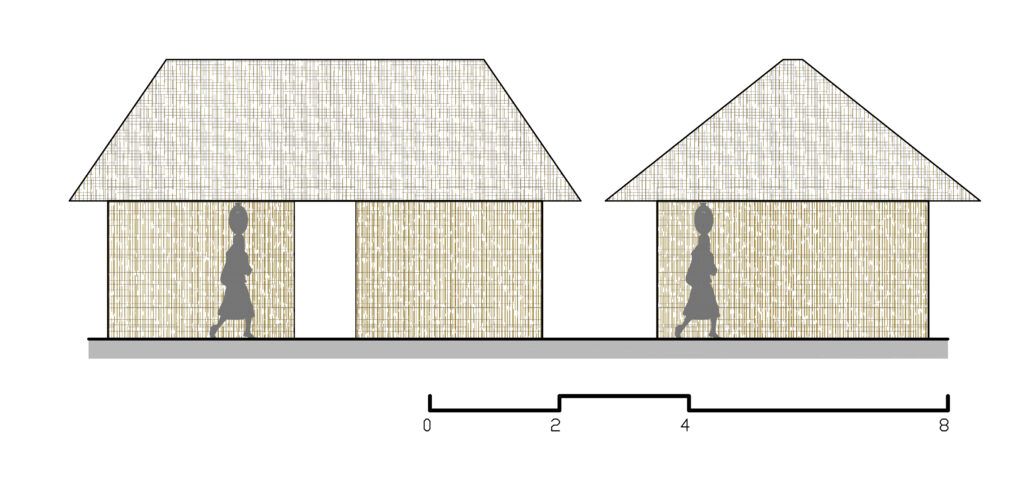

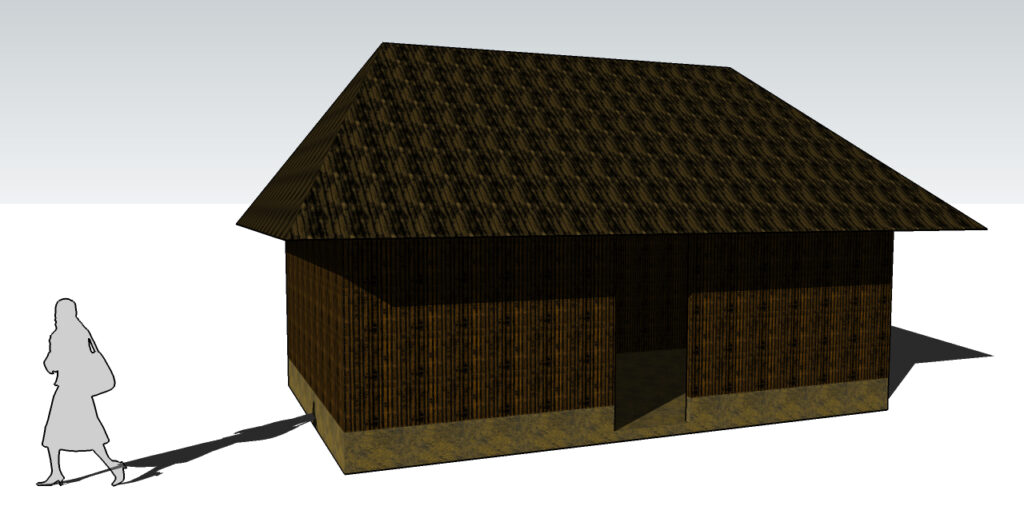

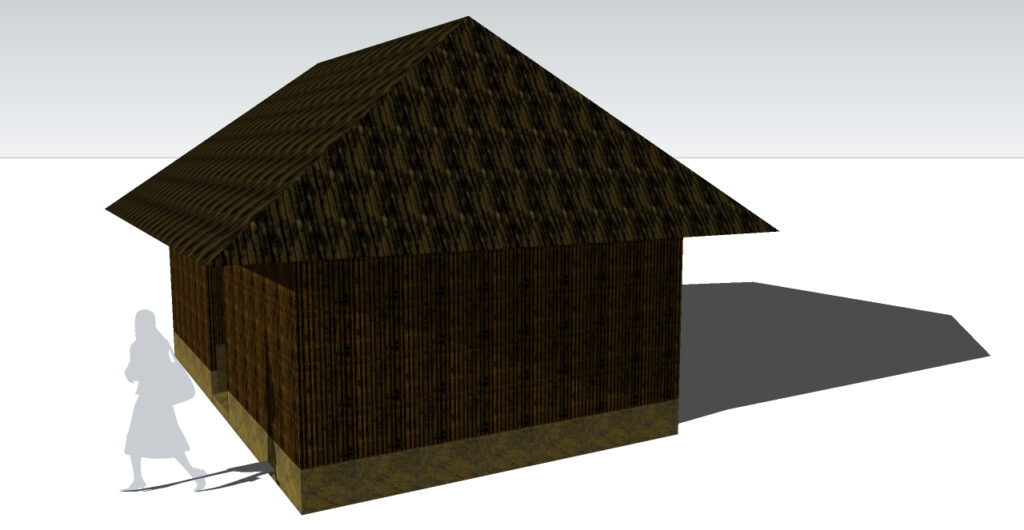

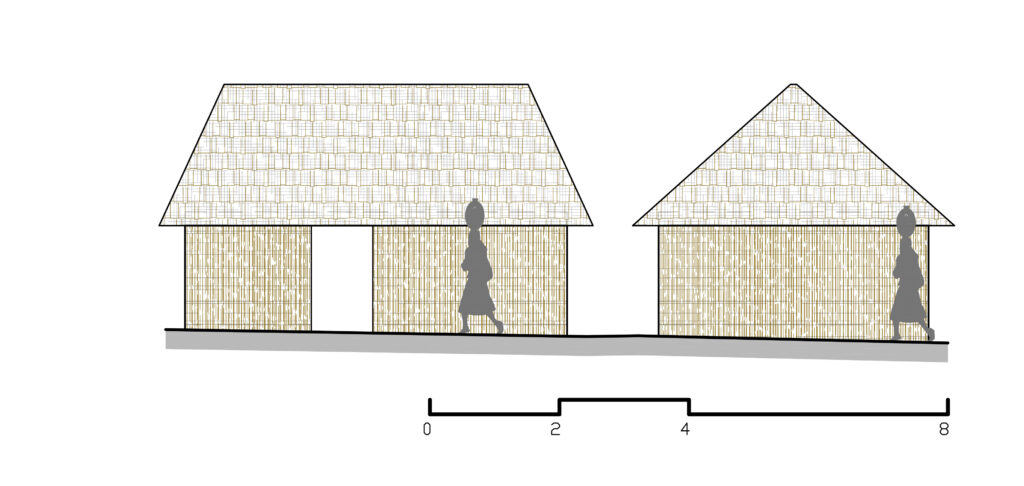

Con base en los relatos, se establece que la arquitectura de la vivienda estaba conformada en un sólo volumen arquitectónico, y su configuración delimitaba la zona cubierta y un área exterior. Tomando como referencia las dimensiones de las plataformas halladas en el tercio poniente de la población, se establece que los espacios arquitectónicos caracterizados en dicha zona tenían dimensiones aproximadas de cinco por ocho varas (4.19 x 6.704 m). Al analizar los registros fotográficos de la comunidad de la primera mitad del siglo XX, se pueden observar un conjunto de viviendas con características diferenciales a las que se observan hoy en día, las cuales comenzaron a edificarse en la segunda mitad del siglo XX. Es importante mencionar que, en su composición arquitectónica, existen variabilidades tipológicas significativas, como ocurre en el uso de sistemas constructivos, la proporción y la disposición de los elementos arquitectónicos que conforman los elementos que delimitan el espacio.

La tipología arquitectónica en la región Mixteca Alta de Oaxaca, observada en los registros fotográficos, y a la que refieren los habitantes de la población de mayor edad, estaba edificada principalmente con los recursos forestales de la comunidad, tales como varas, ramas y troncos. Los muros estaban estructurados sobre cuatro horcones colocados en cada una de las esquinas de la vivienda. Sobre estos se colocaban los elementos horizontales de entrelazamiento para un entramado de ramas y varas colocadas verticalmente, a modo de una estructura vegetal para bahareque.

Las oquedades entre cada una de las divisiones vegetales, en la base de contacto con el suelo natural hasta una altura de 40 cm, se rellenaba con una mezcla de arcilla y limo, por el lado exterior. Por el interior de la vivienda, el material quedaba de forma aparente. Los requerimientos funcionales, acorde con el proceso de trabajo preponderante, son una ventilación eficiente, sin que ello condicione los requerimientos de confort térmico necesarios.

Debido a que la actividad de ignición requiere al menos de 10 horas de exposición a una fuente de calor artificial para producir la ebullición y propiciar la precipitación del cloruro sódico, el humo generado por la combustión de los recursos vegetales disponibles al interior de la vivienda, en ese periodo, pudiera afectar el proceso para la recuperación de la fuerza de trabajo del habitante.

La cubierta estaba estructurada con morillos[11] de madera, sobre la que se colocaban largueros de menor dimensión para conformar una estructura secundaria sobre la que se montaría un entramado de ramilletes de acículas del árbol de yuja[12]. El uso de los recursos vegetales para la conformación de los elementos arquitectónicos verticales y horizontales de la vivienda, permite la salida del humo de forma paulatina por elevación entre las oquedades de los muros en su parte superior y la cubierta.

La cubierta de la vivienda se diseñó en 4 pendientes, con un punto concéntrico en su parte media. Ello creaba una mayor altura, pudiendo contener una mayor cantidad de humo, sin que se llegase a concentrar ese volumen en la parte baja y media de la vivienda. Al mismo tiempo, el contacto del humo con los materiales vegetales resinosos usados, producía una combinación de resina mineralizada, la cual, se infiere, protegía y alargaba la vida útil del material.

Al comparar las dimensiones de este modelo de vivienda con las dimensiones del modelo tipológico arquitectónico tradicional de cocina de humo (2.64 X 3.95 m) registrado, se obtienen las proporciones: 1:1.6 _ 1:1.496, respectivamente. Es importante establecer que al comparar los valores de proporción, no se establece directamente una relación tipológica causal entre una tipología y otra en la región Mixteca Alta, sin embargo, es pertinente mencionar que las variabilidades medioambientales y constructivas referidas siguen teniendo similitudes. Por tanto, es factible que, al adoptar un nuevo modelo arquitectónico para el aposento, las características tipológicas del espacio tradicional documentado haya tenido ciertas adaptaciones, por cubrir una necesidad similar a la función del modelo original.

No obstante, es pertinente aclarar que dado el número de testimonios recabados de los pobladores, así como el número de viviendas registradas, los valores estadísticos obtenidos son significativos al relacionar los cambios de medios de producción tradicionales con la tipología arquitectónica en la región Mixteca Alta. El esquema de validación fue resultado de un proceso multidisciplinario, debido a que el uso de registros históricos coadyuvó en la validación antropológica (pese a contar con un número mínimo de objetos arquitectónicos para obtener el valor de diferencia proporcional para una sola muestra, tanto para la actividad productiva de los habitantes como para las características de la vivienda transformada) al cruzar la información histórica y etnográfica.

Conclusiones

Con base en una comparación de imágenes fotográficas de la población en la primera y la segunda mitad del siglo XX, así como en una inspección visual en sitio, se observa una reducción en la cantidad de espacios con las características que los pobladores de la Mixteca Alta describieron como las apropiadas para la producción de sal por ignición. Ello puede obedecer a factores como la pérdida de vigencia del medio de producción preponderante, efecto de la apertura comercial basada en la Teoría de Von Thünen, o a que existió un proceso de intensificación productiva pre-capitalista de otro medio de producción en la población de estudio. Es factible que ambos procesos incidieran en que el espacio arquitectónico de trabajo para la producción de sal se subutilizara.

Al producirse un entorno de transformación económica, el medio de producción y los requerimientos espaciales consecuentemente fueron también vulnerables a usar otros mecanismos de innovación tecnológica, reflejándose en un nuevo sistema espacial de trabajo. Los resultados más significativos muestran la existencia de espacios adyacentes a la vivienda, espacios que cubren requerimientos arquitectónicos ajenos a las necesidades espaciales para el medio de producción destinado a la extracción de la sal.

Las necesidades espaciales, como hecho consecuente de las actividades humanas, requieren que el espacio sea caracterizado acorde al tipo de actividad. Es pertinente mencionar que cada tipo de actividad se relaciona directamente con las características y los recursos del medio ambiente natural y social. Las actividades humanas, al convertirse en necesidades arquitectónicas, demandan características específicas, las cuales se denominan requisitos arquitectónicos, siendo la habitabilidad un requisito arquitectónico preponderante.

Dentro del contexto histórico, las actividades humanas se encaminan a la solución de diversos objetivos. Cada uno de ellos posee características específicas para su solución e involucran al aspecto regional y económico del grupo. Dado que la vivienda vernácula de la Mixteca Alta ofrece el marco para el desarrollo de las actividades y la satisfacción de las necesidades de sus habitantes, las actitudes mayormente consolidadas entre el grupo poblacional tradicional respecto al medio ambiente natural y social, fungen como un aspecto significativo en la concepción del modelo tipológico tradicional.

Por tanto, se concluye que, al no existir la funcionalidad espacial requerida para el proceso productivo de sal por ignición, el habitante tiene la libertad de modificar la conformación o la configuración arquitectónica de la vivienda, estableciendo con ello un modelo espacial en el que reproducirá las condiciones de habitabilidad requeridas para el desarrollo de las actividades del medio de producción tradicional rural.

Bibliografía

Cervantes, H. A. (2001). Arquitectura sin Ciencia: Inconsistencia. México: Instituto Politécnico Nacional.

de Ciudad Real, A. (1584/1976). Tratado curioso y docto de las grandezas de la Nueva España. Relación breve y verdadera de algunas cosas de las muchas que sucedieron al padre fray Alonso Ponce en las provincias de la Nueva España siendo comisario general de aquellas partes (2a. ed.). (J. García Quintana, & V. M. Castillo Farreras, Edits.) México: UNAM.

Ewald, U. (1985). The Mexican salt industry, 1560-1980: A study in change. Stuttgart: Gustav Fisher Verlag.

Hermann, M. A. (2009). Códice de Yucunama. México: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social.

Kula, W. (1977). Problemas y método de la historia económica . Barcelona: Ediciones Península.

León, R. A. (2012). Sistemas constructivos de la mixteca oaxaqueña. Vivienda tradicional en San Felipe Ixtapa. Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura. México: Instituto Politécnico Nacional.

León, R. A. (2015). Efectos de la economía rural en la tipología arquitectónica vernácula. Instituto Politécnico Nacional, Sección de Estudios de Posgrado e Investigación. México: Instituto Politécnico nacional.

León, R. A. (enero-abril de 2015). La extracción de sal en la Mixteca Alta. Reconstrucción diacrónica a partir del estudio de documentos históricos. La gaceta del Instituto del Patrimonio Cultural(29), 24-32.

León, R. A. (enero-junio de 2016). La tecnología para la producción de sal en la Mixteca Alta. Gremium, 2(3), 18-32.

Liot, C. (1998). Evidencias arqueológicas de producción de sal en la cuenca de Sayula (Jalisco): relación con el medio físico, estudio de tecnología. En J. C. Reyes G. (Ed.), La sal en México (págs. 1-34). Colima: Universidad de Colima – Secretaría de Cultura – Gobierno del Estado de Colima.

López, F. J. (1993). Arquitectura vernácula en México (3ª ed.). México: Trillas.

Malpica, A. (noviembre-diciembre de 2008). La explotación de la sal en el marco de la economía del reino nazari de Granada. (B. R. Castellón Huerta, Ed.) Diario de campo(51), 59-67.

Marx, K. (1872/2005). El Capital. Libro primero: El proceso de producción del capital. Tomo 1 (25ª ed., Vol. 1). México: Siglo XXI editores S.A.

Mendoza, E. (2004). Las cofradías del curato de Coixtlahuaca durate el siglo XIX. En R. Ortiz Escamilla, & I. Ortiz Castro (Edits.), Personajes e instituciones del pueblo mixteco (págs. 31-56). Huajuapan de León: Universidad Tecnológica de la Mixteca.

Mercado, S. J. (1998). La vivienda: una perspectiva psicológica. En J. Guevara, A. M. Landázuri, & A. Terán (Edits.), Estudio de psicología ambiental en América Latina. México: BUAP-UNAM-CONACyT.

Parsons, J. R. (marzo de 2001). The last saltmakers of Nexquipayac, Mexico: an archaeological ethnography (Anthropological Papers No. 92 ed.). (A. Arbor, Ed.) Michigan: Museum of Antropology – Univ. of Michigan.

Pinos, N., & Fernández, J. (Febrero de 2010). Auditoria del proceso de producción de sal en la provincia de Guayas, con el objetivo de sugerir estándares de control. Recuperado el 14 de Abril de 2018, de DSpace en ESPOL: http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/bitstream/handle/123456789/1929/3812.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Rapoport, R. A. (1972). Vivienda y cultura. (C. Díez Espada, Trad.) Barcelona: Gustavo Gili.

Rodríguez, J. J. (Enero de 1986). Aspectos locacionales de las explotaciones agrarias. Cuadernos de ciencias económicas y empresariales(17), 71-87.

Terán, J. (Enero de 2011). La producción de sal en la prehistoria de la península ibérica: estado de la cuestión. @rqueología y territorio(8), 71-84.

UNESCO. (25 de Enero de 2018). ¿Qué es el patrimonio cultural inmaterial? Recuperado el 10 de Abril de 2018, de Patrimonio cultural inmaterial: https://ich.unesco.org/es/que-es-el-patrimonio-inmaterial-00003

Viario, M. A., & Ziegler, A. (1983). Habitat traditionnel dans le monde: éléments pour une approche. París: UNESCO.

von Mentz, B. (1988). Pueblos de indios, mulatos y mestizos: 1770-1870, los campesinos y las transformaciones protoindustriales en el poniente de Morelos. México: Ediciones de la Casa Chata – CIESAS.

Williams, E. (novimebre – diciembre de 2008). Producción y comercio de la sal en el Michoacán antiguo. (B. R. Castellón Huerta, Ed.) Diario de campo(51), 41-50.

NOTAS

[1] Así mismo, se trata de normas de acción que le permiten al grupo estratificar e identificar las acciones para lograr las metas comunes.

[2] Se conceptualiza como una de las cualidades del espacio arquitectónico y urbano, consistente en brindar las condiciones necesarias para que el habitante no condicione su permanencia en el espacio, durante el desarrollo de las actividades.

[3] La tecnología refiere al conocimiento aplicado para la solución de las necesidades humanas, derivadas del modo de vida de los grupos culturales que la desarrollan (León, 2015).

[4] La importancia del patrimonio cultural inmaterial no estriba en la manifestación cultural en sí, sino en el acervo de conocimientos y técnicas que se transmiten de generación en generación (UNESCO, 2018), el cual posee una atribución social y económica para los grupos sociales que hacen uso de ellos.

[5] La habitabilidad puede ser estudiada a partir de tres aspectos principales: físicos (factores lumínico, acústico, térmico, visual, asoleamiento, ventilación, entre otros), sociales (modo de vida) y psicológicos (funcionalidad, seguridad, salud, satisfacción) (Mercado, 1998).

[6] Fue a través del Capitán General de la Providencia de Teposcolula que se imponía un tributo a los pobladores para la explotación de los recursos (León, 2012, p. 14).

[7] Es pertinente mencionar que dicha zona se ubica sobre montículos naturales. En ellos, además, se pudo registrar la presencia de restos cerámicos decorados monocromáticamente y restos de obsidiana labrada cercanos a esta área de montículos.

[8] Cada vara tiene una longitud de 0.838 m. Actualmente es aún una unidad de medida tradicional aceptada en algunas poblaciones de la República Mexicana.

[9] La relación entre los restos arqueológicos y un probable asentamiento mixteco en los periodos mesoamericanos Clásico y Posclásico, se estableció al identificar la presencia de un glifo toponímico en la lámina 74 del Códice Zouche-Nuttall representando las salinas de la población de San Felipe (León, 2015, p. 26).

[10] Su ubicación en los montículos puede obedecer a factores de índole funcional e ideológico. Para comprender los diferentes factores de emplazamiento de un grupo poblacional, se recomienda Habitat traditionnel dans le monde: éléments pour une approche (Viario & Ziegler, 1983).

[11] Perfiles redondos de madera de 12 cm de diámetro en promedio.

[12] Ocote o Pinus Teocote, en idioma mixteco.