Intervention in churches damaged by earthquake in colonial guatemalan villages of Indians

Mario Alfredo Ubico Calderón

Arquitecto, Maestro en restauración de monumentos con especialidad en bienes inmuebles y centros históricos, y doctorante por la facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Arqueólogo, docente e investigador en la Escuela de Historia de esa casa de estudios. Cuenta con más de 20 años de experiencia en las áreas de arqueología, arquitectura y arte colonial. Correo electrónico: 1pop4imix@gmail.com.

Recibido: 28 de marzo de 2016

Aceptado: 23 de junio de 2016

Disponible en línea: 01 de agosto de 2016

CC BY-NC-ND

Resumen

Este trabajo destaca algunas propuestas que los alarifes de la provincia de Guatemala formularon para prolongar la vida útil de los templos de pueblos de indios, dañados por sismo en los siglos XVII y XVIII. La interrogante planteada de ¿cómo fueron intervenidos los templos dañados por sismo en la Colonia?, fue respondida utilizando el método histórico aplicado a la arquitectura. Ello posibilitó, por medio del estudio de documentación antigua, obtener información para explicar los modos propuestos de recuperar esos espacios. En esencia, las intervenciones giran en torno a dos grandes decisiones: demolición y posterior reconstrucción o reforzamiento; y a veces ambas, de tal manera que los edificios pudieran ser nuevamente utilizados.

Palabras clave: templos arruinados, templos indígenas, terremotos Guatemala.

Abstract

This paper highlights some proposals that at that time the builders of the province of Guatemala formulated to extend the life of the temples of Indians villages damaged by earthquake in the seventeenth and eighteenth centuries. The question raised of how they were operated temples damaged by earthquake in Cologne?, was answered using the historical method applied to architecture, it allowed through the study of ancient documents information that would explain the ways proposed to recover these spaces. Interventions essentially revolve around two major decisions, demolition and subsequent reconstruction or reinforcement, and sometimes both, so that the buildings could be used again.

Keywords: ruined temples, Indian temples, earthquakes Guatemala.

Introducción

Desde el siglo XVI hasta 1821, Guatemala conformó, con los actuales países de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y el estado mexicano de Chiapas, el Reino de Guatemala. En este amplio territorio, los llamados pueblos de indios[1], construyeron templos religiosos para llevar a cabo sus actividades devocionales.

El territorio que ocupaba la antigua provincia de Guatemala era aproximadamente el mismo de la actual república, y se encontraba, como hoy día, vulnerable ante terremotos y actividades volcánicas, principalmente en el caso de la costa sur y el altiplano. En este espacio geográfico interaccionan tres placas tectónicas: la de Norteamérica, la del Caribe y la de Cocos (Bolt, 2003), ocasionando grandes daños a las construcciones coloniales a lo largo de siglos.

A pesar que desde el siglo XVI los alarifes procuraban templos obrados de adobe, tapial y mampostería, muchas veces combinando esos materiales en una misma obra en la Capital Santiago y sus pueblos, los sismos les afectaban. Pero, ¿cómo eran las intervenciones en esos edificios para rehabilitarlos? Hipotéticamente es posible hablar de dos momentos de estas obras, uno antes de construir, en el cual los alarifes aleccionados por el efecto de los sismos habían adecuado las reglas clásicas de construcción, definiendo criterios locales a fin de reducir al máximo los daños; y otro después de ser afectados. Aquí las técnicas de intervención procuraban resanar e incrementar la fortaleza de esas obras. En Guatemala este segundo momento es poco estudiado, por lo que el presente trabajo es un aporte que trata las intervenciones post sismo en templos coloniales.

Posteriormente a un terremoto, los pueblos de indios lamentaban los daños a su templo, que era usualmente la construcción mayor y de mejores materiales del lugar, con la consiguiente pérdida de retablos, esculturas, pinturas, orfebrería, mobiliario, vestimentas y otros objetos sacros. Pasado un tiempo, las autoridades de los corregimientos o alcaldías mayores emprendían la visita a esos pueblos para comprobar los daños, e informar al gobierno central de la situación[2].

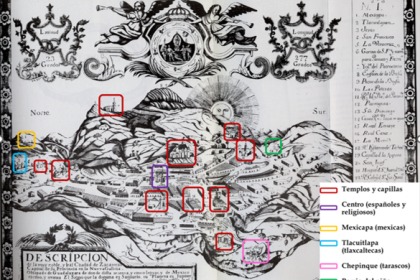

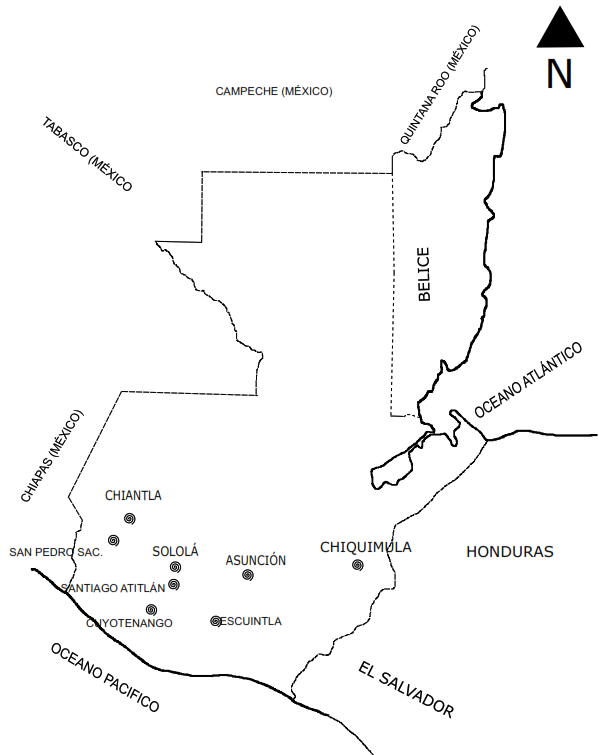

Los pueblos considerados en esta investigación fueron: Chiantla, San Pedro Sacatepéquez, Santiago Atitlán, Sololá, Chiquimula, N.S. de la Asunción del Valle, Escuintla y Cuyotenango. Los primeros seis localizados en el Altiplano, y los dos últimos en la costa sur de Guatemala (Ver Figura 1).

Método

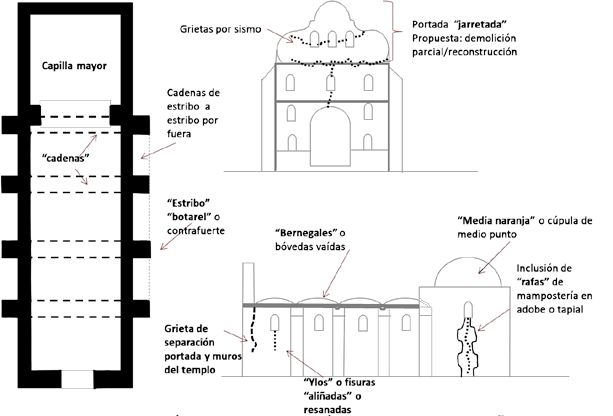

Para el desarrollo de esta investigación se utilizó el método histórico[3] aplicado a la arquitectura, el cual conllevó la localización en archivo de una muestra de solicitudes de ayuda hacia la Corona, por parte de algunos pueblos de indios, documentos oficiales que consignan los daños habidos en templos, y las propuestas de intervención de los alarifes, estableciendo una tipología preliminar de esas propuestas. Los archivos donde se encontró valiosa información fueron el General de Centro América –AGCA- y el Histórico Arquidiocesano “Francisco de Paula García Peláez” –AHA- de Guatemala. La transcripción de párrafos de documentos está parcialmente adaptada al castellano moderno. Resulta útil el siguiente esquema idealizado de un templo en la figura 2, “Algunos términos arquitectónicos coloniales, daños y propuestas”, para comprender parte de la arquitectura colonial incluida en este trabajo.

Resultados

La información de archivo analizada de la muestra de templos de pueblos indígenas evidenció una compleja realidad, en la cual destaca la importancia del templo cristiano para los nativos, por constituir la materialización más notoria de su piedad cristiana y prácticas sincréticas; así como también hace evidentes las intervenciones propuestas de los alarifes para su permanencia.

Los siguientes ejemplos de construcciones afectadas por sismo evidencian esa realidad.

- Chiantla

Pueblo situado en el altiplano occidental y conformante del corregimiento de Huehuetenango. En el año 1797, una petición de ayuda para efectuar importantes trabajos de reedificio del templo parroquial, aporta datos interesantes acerca del origen de esta necesidad. En efecto, los temblores del año 1795 habían afectado seriamente el templo, al grado de que se hallaba en un estado deplorable.

En diciembre de 1797, el alcalde mayor don Francisco Xavier de Aguirre, el albañil Máximo López y el carpintero Pablo Ordoñez, efectuaron el reconocimiento y avalúo pertinente para el reedificio de la obra. En lo concerniente a albañilería, López dijo:

[…]que para asegurar la capilla mayor son menester quatro estribos ochabados por dentro de la capilla, a causa de haberse abierto las esquinas, haciendoles sus cadenas[4] y que asi mismo necesitar echar algunas rafas[5] en el cuerpo de la yglesia y repellarla toda por dentro, como asimismo rebajar estado[6] y medio la portada hasta donde esta jarretada y componer algunas claves de los arcos q(ue) siguen y que igualmente necesita de un estribo donde hace juntura la pared con la portada al lado de la plaza, echando un simiento achaflanado de una vara más del que tiene, para asegurar el edificio por ser este de adobe y de doze varas de altura[…]

(AGCA signatura A1.11.25- expediente 24631- legajo 2804).

Los sismos agrietaron esquinas y se propuso construir estribos internos en cada esquina con sus cadenas. Al cuerpo del templo necesitaban añadirse rafas, mientras que la portada ameritaba demoler su remate y reconstruirlo, disponer estribos donde se une la portada con los muros del templo y algunos reparos menores. El esfuerzo pretendía consolidar la obra dañada, y evidentemente eliminar el material quebrantado para reconstruir las partes faltantes.

- San Pedro Sacatepéquez

Poblado situado en el corregimiento de Quetzaltenango. Hacia el año 1689 escribió el cronista Fuentes y Guzmán acerca del templo de este lugar lo siguiente:

Su parroquial Yglesia por lo exterior parece pobre, por ser sus paredes de varas y barro, (que) llaman bajareque, y la techumbre pajiza; mas esto no debemos atribuir á poca devoción de aquella feligresía, ni a negligencia y pereza del ministro; pues es á causa natural de no sufrir aquel terreno otro material más firme ni poderoso, siendo como es espongoso y lleno de cavernas continuadas, y que en este lugar de todos tiempos son casi continuos los temblores de tierra. Mas por lo interior de esta parroquia está muy adornada de retablo principal á la testera, de excelente y simétrica escultura, con colaterales del mismo arte y esmero […]

(Fuentes, 1933 t.III:186).

El 24 de octubre de 1765 un terremoto azotó la comarca, cayendo la mayor parte del templo que era de bajareque. El convento de adobe y teja también recibió gran daño (AGCA sig. A1.21-exp. 47176-leg. 5482-fol. 7v.).

El temblor del 16 de marzo de 1791 inutilizó el templo y el existente en el barrio de San Marcos (AGCA sig. A1- exp. 3982- leg. 197- fol. 1). El 24 de marzo del mismo año, Manuel Fuentes y León Fuentes, los dos naturales y vecinos del pueblo, que eran oficiales de carpintería y albañilería, hicieron reconocimiento y avalúo del templo, actividad que fue llevada a cabo conjuntamente con las autoridades. En aquella ocasión se dijo:

[…] la Yglecia principal de este dicho pueblo a la qual registramos prolijamente por dentro y por fuera haci en su arquite(c)tura como en todo lo que le adorna, de parte de dentro y haye estar desplomada desde la puerta principal hasta el lugar donde esta el pulpito, en disminucion, pues se be que en la puerta tiene serca de una quarta de desplomo y donde finaliza junto el pulpito tiene poco menos de una octava, desencajadas algunas piezas de su artezon de ambos lados desquisiado y descascarado el bajareque, los horcones que le aseguran casi todos podridos, el texado todo desquisiado y avierto y alguna parte de la texa quebrada, del mismo modo la sachristilla que esta contigua y unida á la misma Yglecia desplomada y el bajareque desquisiado y desmoronado por cuyas causas se concidera en ebidente peligro, por no tener ya los horcones resistencia por sufrir el pezo de arriba, mayormente con la falla de estar desplomada de suerte que aunque se alzaprime solo tendra esta diligencia, poca duracion, pues no puede fiarze a este arbitrio, retablos he ymagenes, pues es esponerlo todo a peligro de perderse[…]

(AGCA sig. A1- exp. 3982- leg. 197 fol. 2v. y 3).

Este caso es especial porque el tipo de suelo era muy blando y con oquedades, pero no cenagoso, esa situación impidió obras de mampostería como en el resto de pueblos comarcanos. El templo era una obra de bajareque de respetables dimensiones: 11 varas de ancho y 50 v. de largo. Este sistema constructivo a base de horcones portantes del techo se hallaba muy deteriorado y no soportó el terremoto de 1791, por lo que se propuso construir otro templo igual que sustituyera al antiguo. La respuesta arquitectónica ante lo endeble del suelo fue un templo de grandes dimensiones, aunque liviano, basado en una tradición prehispánica, como es el uso de horcones como portantes verticales para soportar el techo, y bajaraque para el cerramiento.

- Santiago Atitlán

Importante población situada al sur del lago de Atitlán, cabecera del partido de Atitlán, que formó parte de la Alcaldía Mayor de Tecpanatitlán. El 26 de agosto de 1682, la Real Audiencia ordenó la “Ordinaria de fábrica” acerca del estado del templo (AGCA sig. A1- exp. 47525- leg. 5505- fol.5v.). El capitán don Gerónimo Abarca Paniagua, corregidor del partido de Santiago Atitlán, contó con el concurso de los maestros de albañilería, Francisco Antonio, y de carpintería, Pasqual Marroquín, quienes el 15 de marzo de 1683 efectuaron “vista de ojos” del estado del templo, todo lo cual lo resumió el Corregidor así:

[…] dicha Yglecia tiene gran nesesidad de derribarse por no estar de calidad que pueda servir, y tener las maderas del todo podridas, y no poderse mantener ni cargar otras sin haserse de nuebo por estar las paredes maltratadas, y en parte rrompidas(sic) y rajadas de suerte que no es posible menos que sacarla de simientos, rafearla y estribarla para que la obra salga unida y que de no haserse quanto antes no es dudable que esta a pique de arruinarse por los continuos temblores que ocasiona el bolcan que tiene tan contiguo dicho pueblo[…]

(AGCA sig. A1- exp.47525- leg.5505- fol. 5v.).

El origen de estos daños fue básicamente por acción continuada de sismos de mediana intensidad, lo cual ocasionó desplomes y pérdida de cohesión de los mampuestos, por lo que se propone la demolición y consiguiente reconstrucción, con un levantado que desde el inicio integre rafas y estribos.

- Sololá

Cabecera de la Alcaldía mayor de Tecpanatitlán, situada al norte del lago de Atitlán. El 24 de octubre de 1765 un terremoto azotó con inusitada violencia esta provincia, en aquella ocasión el Alcalde Mayor don Joseph González Rivera y Rancaño hizo ver que templo y convento habían sufrido mucho (AGCA sig. A1.11.25- exp.4065- leg. 201- fol. 2).

Rivera y Rancaño, describió los daños:

[…] alle que la mitad del cuerpo alto del retablo maior se avia caido, por aberse aflojado los miquinales (sic)[7] y desquebrajado toda la pared del respaldo, aviendo caido un buen pedazo de lo alto, i muchas rajaduras en todas las paredes del cuerpo de la yglesia […]

(AGCA sig. A1.11.25- exp.4065- leg.201- fol.2).

Resumiendo lo actuado, para el 11 de noviembre de 1765, se encontraban en el pueblo los maestros de albañilería Dionicio Flores, y de carpintería Thomas Monzón, “mandados venidos” de la Capital del Reino. Poco después el maestro albañil dijo que había que botar el respaldo de la capilla mayor y obrarlo de nuevo con 3 rafas de cal y ladrillo y sus estribos, en el cuerpo había que derribar las paredes dañadas hasta el nivel de las ventanas y levantarlas como estaban, asegurándolas con 12 rafas de arriba abajo, de cuatro varas de ancho cada una, resane general de muros de las hendiduras que tenían, el arco toral debía derribarse y hacerse de nuevo. El carpintero hizo ver que debía descargarse el templo y enderezar pilares (AGCA sig. A1.11.25- exp. 4065- leg. 201- fol. 3v.).

El 16 de noviembre de 1781 un nuevo reconocimiento fue practicado por el Alcalde Mayor don Felipe Salgado, y por los alarifes Francisco Ruiz, oficial de carpintería, y don Cristóbal Morales, quién poseía conocimientos de arquitectura, pero que no tenía tal profesión. En esa ocasión los alarifes indicaron la inconveniencia de derribar el templo, pero hacen ver la mucha elevación de muros y la pérdida del techo. Proponían rebajar y reforzar los muros (AGCA sig. A1.11.25- exp. 4078-leg. 201- fol. 11).

Fue tan severo el terremoto de 1765, que no se pudo descargar de entrada el techo del templo, seguramente de artesón y teja, lo cual evidencia que el entramado de madera servía de amarre a muros quebrantados. La propuesta al daño severo del remate del muro testero era demolerlo y rehacerlo, con inclusión de rafas y estribos, mientras que los muros del templo dañados en su parte superior hasta las ventanas, debían ser demolidos y vueltos a levantar con inclusión de rafas, proponiendo derribar el arco toral y volverlo a construir, seguramente a partir de su tercio, o en el peor de los casos, a partir de la imposta. En este caso se intenta conservar lo más que se pueda del templo y derribar lo que quedó quebrantado, que amenaza con volverse ruina.

- N.S. de la Asunción Chiquimula

Cabecera del corregimiento de Chiquimula de la Sierra, en el altiplano oriental guatemalteco. Para el año 1733, un terremoto daña el templo y el corregidor don Josef Rivera y Rancaño realiza poco después las diligencias pertinentes para concretar ayuda para el reparo del templo. En el reconocimiento y avalúo, uno de los alarifes, Juan de los Santos, aparte de arcos y bóvedas rajadas, las cuales era posible resanar, así como el campanario, comenta:

[…] habiendo reconocido dicha Yglecia por dentro, y por de fuera dijo: que para su mayor seguridad despues de el aliño expresado, nesecita dicha Yglecia de echarle cadenas de estribo a estribo por de fuera […].

(AGCA sig.A1.11.25- exp. 46568- leg. 5438)

El otro, Nicolás Ramos, indicó lo mismo de arcos, bóvedas y campanario, y que se podían aliñar (AGCA sig. A1.11.25- exp.46568- leg. 5438).

En síntesis, era un templo construido de mampostería, poseía capilla mayor cubierta con cúpula y el cuerpo del templo lo estaba con bernegales[8], el terremoto de 1733 ocasionó daños en forma de fisuras y grietas; sin embargo, los alarifes se circunscriben a “aliñar”. Es interesante notar que los muros de la nave única poseían estribos que habían sido construidos conjuntamente con los muros, y uno de los alarifes propone construir cadenas entre estribos, posiblemente buscando mayor estabilidad. No se menciona que los estribos estuvieran quebrantados como hoy se puede observar, por lo que esos daños seguramente fueron ocasionados por sucesivos terremotos, pero principalmente el de 1765, que destruyó el templo y ocasionó el corrimiento del pueblo hacia el poniente. Este templo poseía campanario de espadaña, pero no se menciona daños en su portada.

- N. S. de la Asunción del Valle de las Vacas

Este templo se hallaba localizado en el amplio valle de la Ermita, en el altiplano central de Guatemala, lugar al cual sería trasladada la Capital del Reino situada en el valle de Panchoy, luego del terremoto del 29 de julio de 1773.

Este templo se hallaba en proceso de construcción desde la década de 1670 aproximadamente (AHA Caja T7-6 Vicarías Expediente 6- fol.201).

En el año 1773, durante las diligencias pertinentes a fin de conocer la factibilidad del valle de la Ermita para trasladar la Capital del Reino, declaró don Manuel Galisteo, Justicia Mayor y teniente de Capitán General de este partido, siendo interesante lo declarado en torno al templo parroquial:

[…] y en los costados de la bobeda de la Yglecia parroquial de este pueblo se notan dos hendiduras, que antes no tenia, aunque segun por ellas mismas se descubren, deve prinsipalmente atribuirse a los malos materiales de su fabrica pues como se ve casi toda la mescla consta de pura tierra sin la devida porcion de cal, lo que más acredita la fabrica de la Yglecia del Carmen que por estar hecha segun arte no se ha descubierto en toda ella pelo alguno, ni el más ligero descascaro y asi mismo expone el declarante haver oido a todos los viejos vecinos de este pueblo que una notable desquebrajadura que la dicha yglesia parroquial tiene en la portada la causaron los temblores de San Casimiro en el año de cincuenta y uno, lo que igualmente debe atribuirse como la hendidura que tambien tiene en su arco toral, a su mala construccion, puesto que los mismos temblores ha sufrido la expresada yglecia del Carmen, sin que se le reconosca el menor quebranto[…].

(AGCA sig. A1- exp. 29337- leg. 3064- fol. 10v.y 11).

El templo de la Asunción se hallaba al nororiente del cercano templo de N. S. del Carmen, éste último fue erigido en una colina en medio del valle, desde la primera mitad del siglo XVII. Este sacro lugar, no sin daños y consecuentes reparos, se conserva hoy día.

Otra declaración igualmente importante fue proporcionada por el maestro mayor de obras de la Capital, Bernardo Ramírez que reconoció los dos templos, el parroquial de la Ermita y el del Carmen, actividad llevada a cabo el 3 de diciembre de 1773. En aquella ocasión declaró:

[…] que la fabrica de la Yglesia Parroquial se halla defectuosa, por quanto sus paredes devian tener una vara más de espesura o grosor, con sus correspondientes botareles o estribos, y el desmembro que se advierte de los senos del cañon[9] p(orque) estos devan estar monteados(sic) en la fabrica hasta los dos tercios de dicho cañon; que lo tocante a las mezclas de esta fabrica parecen de mala calidad, pero que la piedra y ladrillo demuestran ser de buena calidad; que para el reparo de estos defectos se necesita construir tres botareles por cada costado exterior, que deveran tener de elevacion once varas hasta los dos tercios del cañon, dandoseles seis varas de frente a los quatro de los extremos, y tres y media a los de en medio y tres varas de grueso; que la pared sobre que oy se sobstiene el cañon deberá elevarse hasta los dos tercios de la altura de este por toda su longitud […].

(AGCA sig. A1- exp. 29337- leg. 3064 -fol. 88v.).

Este alarife, entendido en proporciones, menciona la falta de grosor adecuado de los muros del templo, asimismo detalla una deficiencia de anclaje de la bóveda de cañón en los muros; la propuesta de estribos ayudaría a mantener la estabilidad de los muros y al elevar éstos por encima del cañón buscando un sobrepeso, coadyuvaría a que la resultante vectorial de las fuerzas empuje, y el peso cayera en el tercio medio del ancho del muro.

- Cuyotenango

Pueblo situado en la costa sur de Guatemala, formó parte de la alcaldía mayor de Zapotitlán. El 23 de enero de 1744, el teniente general del Alcalde Mayor don Miguel de Cuellar, nombró al alarife terciario franciscano, Francisco Ginez, para efectuar reconocimiento del templo y dijo, en palabras de don Miguel Cuellar, lo siguiente:

[…] y halla que la capilla maior que la cubre la media naranja o simborrio por los muchos años que ha padecido necesita de echar abajo todas las cornijas(sic), y echarlas nuevas dándole corriente a las aguas y reparar el arco toral porque por el se resumen las aguas que recoje la capilla maior, y solo este reparo necesita de dos mill pesos; el cuerpo de la yglessia que se compone de tres vernegales y dos arcos, necessita de hacerse dos vernegales nuevos y dichos dos arcos, cornixas, sotabanca[10] y darle corrientes el campanario y caracol de la portada que es necesario demoler […].

(AGCA sig. A1.10.3- exp. 39748- leg. 4652- fol. 5v.y 6).

Los templos abovedados son raros de hallar en la muy sísmica costa sur de Guatemala; sin embargo, el uso de bernegales implícita una intención de obrar una cubierta que resistiera sismos, a pesar de lo cual el quebranto sufrido en dos de ellos obliga a su demolición y reconstrucción. La portada, sin duda con campanario de espadaña, resultó tan dañada que la propuesta fue demolerla hasta hallar material sólido y reconstruir, al igual que el caracol, arcos y cornisas. No se habla de daños en muros, los que debieron ser de mampostería, anchos, y de una altura adecuada.

- Escuintla

Importante pueblo situado en la costa sur de Guatemala, cabecera de la alcaldía mayor de Escuintepeque. El 28 de abril de 1737, el sargento mayor don Francisco Miguel de Andonaegui, teniente general de alcalde mayor, recibió la provisión de efectuar reconocimiento y avalúo del estado del templo, para lo cual contó con el concurso del alarife Diego de Porres[11], y del maestro carpintero Renzo Domínguez.

La descripción del especialista Porres hace ver que el campanario tenía seis varas, sin contar el grosor de muros, y se encontraba muy dañado, haciendo peligrar el templo, siendo necesario bajarle altura “con gran arte”. Agregaba Porres que la pared oriental del cuerpo del templo que él denomina “maestra”, estaba tan mal que amenazaba la ruina del templo; para intervenirla proponía ocho estribos de piso al arranque de los arcos por de fuera, (siendo de una longitud de 15 varas incluido el cimiento de cada uno, ancho tres, y dos varas de grosor. (AGCA sig. A1- exp. 46059- leg. 5405). Indica que para reparar arcos y bernegales primero debían obrarse los estribos.

Este templo es otro singular ejemplo de una obra cubierta de bernegales situada en la costa sur guatemalteca, los daños por terremoto se hallaban en el muro maestro oriente de la nave, allí se propuso colocar estribos, mientras que en la portada, por el tipo de daño severo que presentaba, procedía la supresión de los dos cuerpos superiores, y en el caso del campanario de cubo que se hallaba quebrantado, procedía bajarle la altura. Prevalece la dualidad supresión / reconstrucción y adición de elementos arquitectónicos, para proporcionar mayor sustentación.

En la Tabla 1, es posible observar un resumen de las intervenciones formuladas por los alarifes coloniales en procura de rehabilitar los templos o reforzarlos, siendo notoria la diversidad de propuestas que responden a las disimiles condiciones de las edificaciones. Se pueden detectar algunas tendencias en esas intervenciones; en efecto, muchas partes dañadas solo pueden ser demolidas, ello sucede con elementos arquitectónicos alejados del suelo, como bernegales, arcos, cornisas, remates de portadas, entre otros, mientras que muros desplomados o con grietas de consideración, máxime si el material compositivo era adobe o tapial, se intervenían aplicándole rafas y estribos. Se tenía el conocimiento de que mientras más peso se colocaba en los techos, más problema habría a la hora de grandes sismos, es por ello que las cúpulas de las capillas mayores no tienen tambores, éstos últimos tenían el inconveniente de que alejaban más la cúpula de su soporte fundamental, que eran los arcos portantes. Para el cubrimiento de naves de templo se preferían los artesones, pero hubo también bernegales por su menor flecha respecto de cañones de medio punto.

Tabla 1. Resumen de las intervenciones propuestas en templos dañados por terremoto en pueblos de indios de la provincia de Guatemala.

Nota: Obsérvese como las intervenciones predominantes son las supresiones y la obra nueva. Esta tabla fue elaborada en base a los relatos de los alarifes que inspeccionaron templos en los pueblos incluidos en este trabajo. Elaborado por M. A. Ubico C., Guatemala, 2015

Conclusiones

Desde el siglo XVI, los alarifes lidiaron con terremotos, y sus proyectos de construcciones contemplaron alteraciones al “arte”, es decir a los cánones de construcción[12], lo cual confirma en 1780 el mencionado alarife Bernardo Ramírez, al dictaminar acerca de un proyecto de templo para el pueblo de Sumpango, lugar cercano a la arruinada Antigua Guatemala:

“[…] respecto a los frequentes terremotos que se experimentan en estos lugares; pues para, en parte, precaver los perjuicios que orijinan en los edificios es necesario prescindir en lo mas de las proporciones que previene el arte en cuanto a los altos y anchos de ellos, pues se ha advertido que siendo estos reducidos y aumentando los gruesos de paredes con la constructura (sic) correspondiente, resisten con mayor solides estos contratiempos […]. (AGCA sig. A1- exp. 3291- leg. 163- fol. 22)

Ramírez, al hablar de cumplirse “el arte” en el pequeño templo de N. S. del Carmen, cercano a la parroquial de N.S. de la Asunción, alude a una obra de menor ancho y altura, con gruesos muros.

En intervenciones después de sismos, en general se prefirió, como es natural suponerlo, primero reparar que construir de nuevo; y cuando era necesario esto último, se demolía la parte dañada, sustituyéndola con obra nueva. En grietas de muros y otros elementos arquitectónicos se integraba material, pero en casos severos se propone la inclusión de rafas, contrafuertes y más raramente cadenas, a fin de reforzar aquellos puntos vulnerables. Destaca la recurrencia de terremotos y la respuesta de los indígenas para remediar los daños. Casos especiales son el templo de San Pedro Sacatepéquez, por la propuesta de nueva obra, y el templo de Chiquimula, que luego de su ruina en 1765 es abandonado (Ver figuras 3 y 4).

Hoy en día se pueden ver estas propuestas y argumentar su mayor o menor eficacia. Sin embargo, en tal análisis se deben tomar en cuenta la realidad natural e histórica de esos pueblos, para comprenderlas a cabalidad. Sin duda hace falta estudiar y comparar los ámbitos de pueblos donde hubo religiosos regulares y seculares, así como el nivel de instrucción de los alarifes y su relación con la Capital del Reino de Guatemala.

Bibliografía

Amerlinck, M. (1981). Las Catedrales de Santiago de los Caballeros de Guatemala. México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Archivo General de Centro América -AGCA-. Guatemala.

AGCA sig. A1- expediente 46568- legajo 5438

AGCA sig. A1.11.25 – exp. 24631 – leg. 2804

AGCA sig. A1.21 – exp. 47176 – leg. 5482

AGCA sig. A1- exp. 3982- leg. 197- fol. 1

AGCA sig. A1- exp. 47525- leg. 5505

AGCA sig. A1.11.25- exp.4065- leg. 201

AGCA sig. A1.11.25- exp. 4078-leg. 201

AGCA sig.A1.11.25- exp. 46568- leg. 5438

AGCA sig. A1- exp. 29337- leg. 3064

AGCA sig. A1.10.3- exp. 39748- leg. 4652

AGCA sig. A1- exp. 46059- leg.5405

AGCA sig. A1- exp. 3291- leg. 163

Archivo Histórico Arquidiocesano “Francisco de Paula García Peláez –AHA- Guatemala.

AHA Caja T7-6 Vicarías Expediente 6- fol.201

Bolt, B. (2003). Terremotos. España: Reverté S.A.

Fuentes y Guzmán, F. (1933). Recordación Florida Tomo III. Volumen VIII. Guatemala: Tipografía Nacional.

Instituto Geográfico Nacional -IGN- Atlas de Guatemala. (1972). Guatemala: IGN.

Kelemen, P. (1967). Baroque and Rococo in Latin America Vol. 1. U.S.A: Dover Publications.

León Pinelo, A. & Solórzano, J. (2014). Leyes de Indias. Congreso de la República del Perú. Recuperado 24 abril 2014 de http://www.leyes.congreso.gob.pe/leyes_indias.aspx

Luján, L. (1982). El Arquitecto Mayor Diego de Porres 1677-1741. Guatemala: Universidad de San Carlos.

Rodríguez Moguel, E. (2005). Metodología de la Investigación. Villahermosa: Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

Ubico Calderón, M. A. (1990). Interior del templo arruinado de Chiquimula de la Sierra [Fotografía]. Archivo en posesión de M. Ubico. Guatemala.

Ubico Calderón, M. A. (1990). Portada del templo arruinado de Chiquimula de la Sierra, en la década de 1980 [Fotografía]. Archivo en posesión de M. Ubico. Guatemala.

Notas

[1] La Corona española, casi inmediatamente a la dominación militar de estas tierras, concentró a los indígenas en lugares específicos, formando pueblos similares a los europeos, con el propósito de administrarlos más fácilmente. A estos pueblos se les llamó pueblos de indios. Ver Leyes de Indias Libro VI, Título V Leyes 36, 45, 48. (León Pinelo & Solórzano, 2014).

[2] La llamada “ordinaria de fábrica” era un conjunto de diligencias que aparecen consignadas en muchos procesos para obtener cuartas partes de tributos para obrar templos, y se resume así: petición a la Corona, aprobación e instrucción a las autoridades locales para el reconocimiento y avalúo, remisión de lo actuado, decisión final de la Real Audiencia del monto a otorgar basado en el dictamen del fiscal encargado de las finanzas. Entre otros muchos documentos, ver: Autos Chiquimula de la Sierra y el terremoto de 1733 (AGCA signatura. A1-expediente 46568- legajo 5438).

[3] Según Rodríguez (2005, p 23) el método histórico sigue los pasos de planteamiento del problema, recolección de la información, critica de datos y fuentes, hipótesis, interpretación e informe.

[4] “Cadena”, es un paralelepípedo rectángulo de mampostería a modo de solera en el subsuelo que estabiliza basas de columnas o pilastras y contrafuertes. Ver figura 3 Algunos términos arquitectónicos coloniales, daños y propuestas.

[5] “Rafa”, es un macizo de mampostería insertado en un muro, usualmente de tapial o adobe, a fin de proporcionarle mayor sustentación.

[6] “Estado”, es una medida que alude a la estatura normal de una persona.

[7] “Miquinales”, alteración de mechinales, que son los agujeros que quedan al extraer una viga de la mampostería donde esta fijada.

[8] “Bernegales”, o bóvedas vaídas.

[9] “Cañón”, bóveda de cañón corrido.

[10] “Sotabanca”, aquí se interpretaría como el basamento de arcos y bernegales.

[11] En ese entonces Maestro Mayor de Arquitectura de Santiago Capital del Reino de Guatemala. Ver Luján (1982 p. 75).

[12] Es lo que Kelemen (1967 p.125) define como “earthquake baroque” y Amerlinck (1981 p.15) como “modo arquitectónico antisísmico”, inferido a partir del estudio de algunas obras religiosas.