Garden “vicente guerrero” in the plaza de san fernando: Heritage management of a historic garden

Blanca Margarita Gallegos Navarrete

Arquitecta de profesión y Maestra en Artes Visuales por la UNAM, Especialidad en Diseño, Planificación y Conservación de Paisajes y Jardines por la UAM, Doctora en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo por el IPN, Diplomado en Formación Docente y Diplomado en Formación de Competencias Tutoriales por el Instituto Politécnico Nacional donde es profesora de tiempo completo en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, unidad Tecamachalco. Cuenta con ponencias nacionales e internacionales. Experiencia profesional en el campo del urbanismo, así como en el diseño y construcción como Director Responsable de Obra. Email: margaritagn@hotmail.com

José Antonio Garcia Ayala

Ingeniero Arquitecto y Maestro en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo por el IPN y Doctor en Urbanismo por la UNAM. Labora como profesor e investigador de la SEPI de la ESIA Tecamachalco, del Instituto Politécnico Nacional, donde ha participado en diferentes investigaciones en la línea de Ciudad y cultura, donde ha trabajado los efectos del proceso de urbanización en la urbanización sociocultural, el espacio público, los entornos patrimoniales y el tiempo libre en la Ciudad de México, por medio de metodologías basadas en el Pensamiento Complejo y la Hermenéutica Profunda. Email: joangara76@yahoo.com.mx.

Jaime González García

Arquitecto, Especialista y Maestro en Diseño por la UAM. Profesor investigador Titular C de la ESIA Tecamachalco del Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con ponencias nacionales e internacionales, actualmente es tesista para graduarse como licenciado en Historia en la UNAM. Email: jgonzalezga@ipn.mx.

Recibido: 15 de noviembre de 2017.

Aceptado: 01 de diciembre de 2017.

Disponible en línea: 01 de enero de 2018.

CC BY-NC-ND

Resumen

Los jardines públicos forman parte importante de la vida social dentro de una comunidad. Principalmente en las grandes ciudades son estimados por su importancia ambiental y recreativa. Pero también existen jardines que además de estos servicios, forman parte de sucesos importantes en la historia de una determinada población y/o son evocadores de acontecimientos memorables. Estos jardines, independientemente de su relación con los edificios circundantes, por sí solos pueden ser considerados monumentos y como tales, su conservación debiera estar ligada a su trayectoria histórica. Tal es el caso de los jardines decimonónicos que se originaron a partir de la secularización de plazas y atrios ganados a la Iglesia una vez restaurada la República. México fue pionero en proteger este tipo de monumentos mediante la Ley sobre Protección y Conservación de Monumentos y Bellezas Naturales de 1914 y posteriormente la de 1930, sin embargo, al ser derogada por la Ley Federal sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos de 1972, la categoría que fundamentaba su conservación desapareció quedando solo como espacios adyacentes a edificios históricos. Derivado de esta situación, los jardines decimonónicos han estado sujetos a diferentes intervenciones sin considerar su valor histórico e incluso algunos han desaparecido. De ahí que desde el método de análisis historiográfico, y tomando como ejemplo el Jardín Vicente Guerrero en la Plaza de San Fernando, se muestra la necesidad de generar criterios claros que permitan su adecuada conservación y su valoración como patrimonio. Palabras clave: jardín histórico, patrimonio.

Abstract

Public gardens are an important part of social life within a community. Mainly in large cities are estimated for their environmental and recreational importance. However, since the Florence Charter (1982), it has become evident that there are gardens that form part of important events in the history of any particular town or village and are proof of memorable events: Regardless their relation with the surrounding buildings, by themselves, gardens can be considered monuments. In Mexico City, within this category we can find the 19th Century Garden “Vicente Guerrero” in the Plaza de San Fernando, which processes of intervention, at different times since its constitution as a public square, have been done regardless its historic value. It’s mandatory to stablish clear and effective criteria in order to manage, maintain and preserve this type of historical urban sites. Keywords: historical garden, heritage and management.

Introducción

Los jardines han estado ligados a la vida del hombre como una forma de convivencia del hombre con la naturaleza, pero una naturaleza domesticada y cada sociedad les ha conferido usos diferentes según su cultura (Pérez Bertruy, 2003). En el transcurso de la historia, los jardines que inicialmente eran exclusivos de los estratos más altos de cada sociedad, adquieren una nueva dimensión significativa dentro del ambiente urbano, cuando surgen los jardines públicos (Id.).

En la actualidad, éstos forman parte importante en la vida social de una comunidad y son apreciados por los servicios ambientales y recreativos que prestan, pero hay algunos que además de lo mencionado, han sido mudos testigos de la historia de una población, como producto estético, atestiguan los gustos y costumbres de una época. Estos son considerados jardines históricos.

La llamada Carta de Florencia (1982), en su primer artículo, define los jardines históricos como una “composición arquitectónica y vegetal que, desde el punto de vista de la historia o del arte, tiene un interés público”. Como tal, está considerado como un monumento”. (ICOMOS, 1981). Pero también reconoce que aunque esta Carta sigue y complementa el espíritu de la Carta de Venecia, siendo el jardín histórico un monumento vivo, su protección debe atenerse a reglas específicas establecidas en dicha Carta.

México fue pionero en la protección de jardines históricos ya que en su momento, bajo la Ley de Conservación de Monumentos Históricos, Artísticos y Bellezas Naturales de 1914 y posteriormente la de 1930, se hicieron declaratorias de sitios con arquitecturas vegetales históricas como es el caso del Pensil Mexicano, el Vejo Bosque de Chapultepec o el Jardín Borda en Cuernavaca. Sin embargo, el problema surge a raíz de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1972, que al ya no tomar en cuenta la categoría que los protegía, los deja a la deriva, tal es el caso del pensil mexicano.

Por otra parte, existen otros jardines que aunque reponden a la premisa de la Carta de Florencia, nunca fueron declarados y ante la auscencia de instrumentos legales para su conservación, han sido sometidos a diversas intervenciones sin considerar su valor histórico, llegando en algunos casos, incluso a desaparecer.

En suma, el problema planteado parte de la falta de reconocimiento de estos espacios como monumentos con valor propio y por lo tanto como patrimonio histórico. De ahí que la hipótesis inicial de esta investigación es que los jardines decimonónicos en México, pueden considerarse jardines históricos, según lo establecido por la Carta de Florencia. De ser así, sería necesario integrar este concepto en la legislación patrimonial actual y establecer reglas claras que permitan declararlos monumentos, regular las intervenciones y evitar la pérdida de su valor patrimonial.

El objetivo de la investigación es mostrar, la pertinencia de sean valorados en su justa dimensión, -como monumentos-, y la necesidad de generar la legislación y normativa que regule las intervenciones. Identificar los valores que caracterizan este tipo de jardines tomando como ejemplo el Jardín Vicente Guerrero en la Plaza de San Fernando. Este jardín, que se distingue por ser uno de los primeros jardines decimonónicos de la Ciudad de México, ha sido poco estudiado, de ahí que las intervenciones que se han hecho, tengan poco que ver con su trayectoria histórica.

La intención de este artículo es, dar a conocer la importancia de este jardín así como poner énfasis en la falta de una adecuada gestión para proteger este tipo de patrimonio, lo que ha llevado a la pérdida de su traza original, así como de elementos urbanos y naturales que formaron parte de él.

La investigación se llevó a cabo, mediante el método histórico, partiendo de fuentes primarias (de archivo) y secundarias, con lo que se realizó un análisis historiográfico de la información documental encontrada, -la cual nos remite a su origen y a sus trazas anteriores, de las cuales sólo se tienen referencias a través de la cartografía existente-, posteriormente, se realizaron, con base en el método cualitativo de investigación de campo, diversos registros basados en la observación ordinaria para identificar sus condiciones y su importancia dentro de la vida social de la población, contrastando las dos últimas remodelaciones: la de 1967 llevada a cabo con motivo de la XIX Olimpíada en México y la última en 2013.

Cabe mencionar que la inquietud por la conservación de los jardines históricos, ha sido estudiada e impulsada por investigadores como Carmen Añón Feliu (2003), José Tito Rojo y Manuel Casares Porcel (1999) quienes han recalcado la especificidad y dificultad de la restauración de estos jardines en Europa, mediante criterios convencionales para patrimonio compuesto únicamente por materia inerte. En México, aunque no existen instituciones que prioritariamente se dediquen a la conservación de paisajes y jardines históricos, se han generado en el ámbito académico, redes como la de ARQPAIS que toma por objeto de investigación la Conservación de Paisajes y Jardines Históricos, (Onofre, 2013, p. 13). Esta red, considera el problema de la conservación de paisajes y jardines de interés histórico, artísitico y ecológico, así como la falta de tutela que los ha llevado a modificaciones radicales, con la consiguiente pérdida de identidad y deterioro del paisaje. También establece la necesidad de investigaciones, -como la presente-, que tengan por objeto la conservación y recalificación de dichos paisajes y jardines, y que permitan valorarlos como bienes irremplazables para la humanidad.

En el caso de la presente investigación, además de retomar la postura de los autores mencionados, se considera el papel que desempeñan estos jardines como espacios de interacción favorecedores de prácticas socioculturales específicas, con lo que su valor va más allá de lo histórico, artístico y ecológico, para abarcarlos también como elementos de apropiación sociocultural, con sentidos y valores que forman parte de la cultura y la identidad colectiva.

El artículo se estructura en cuatro partes; en la primera se presenta el origen del Colegio Apostólico de San Fernando cuyo atrio-panteón se transforma poteriormente en la Plaza (o plazuela por su magnitud) de San Fernando. En la segunda parte, se refiere la transformación de la Plazuela de San Fernando al Jardín Vicente Guerrero, con lo que se pretende mostrar su valor como monumento histórico. En la tercera parte, se da cuenta de las primeras intervenciones con objeto de mejora y mantenimiento, y posteriormente el cambio en su traza original, según lo atestigua el plano de 1920. En la cuarta parte, se explica la transformación que se dio con motivo de la XIX Olimpiada México 68. En la quinta parte se muestra las últimas transformaciones que se dan como parte de un programa de “rescate” de espacios públicos en el Centro Histórico. Las diferentes transformaciones referidas, dan cuenta de la pérdida de diferentes elementos y por ende, la necesidad de regular las intervenciones. En esta última parte se hace mención de la utilización de este espacio por diferentes grupos sociales y la importancia como geosímbolo de la colonia del mismo nombre. Finalmente se presentan las conclusiones y fuentes de información.

Origen del Colegio Apostólico de San Fernando

El origen de este jardín tiene su asiento en la formación del Colegio Apostólico de Propagación Fide (propagación de la fe), ya que se forma en lo que fue la plazuela de San Fernando, la cual a su vez fue originalmente el atrio – cementerio de este convento. La Orden Franciscana, establecida en México desde 1523 había fundado un gran número de misiones en cinco provincias o entidades religiosas franciscanas encargadas de la evangelización. En el último cuarto de siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII, no obstante, la intensa labor de cristianización tanto de franciscanos como de agustinos y dominicos, aún quedaban regiones sin evangelizar; lo que hizo formar nuevos cuerpos de misioneros a través de la recién fundada Congregación de Propaganda Fide (Propaganda de la Fe) en 1622.

Con objeto de hacer frente a estas apremiantes necesidades, ya desde principios del siglo XVII, la Orden de San Francisco determinó crear centros especiales de formación misionera, que tomaron el nombre de Colegios o Seminarios de misiones, y a partir de éstos Fray Antonio de Jesús Llinás, Mallorquín (1635-1693), morador del convento de Celaya, Guanajuato, emprendió una verdadera campaña pacífica, y sus institutos tomaron el nombre de Colegios o Seminarios Apostólicos de Misioneros de Propaganda Fide.

Con base en lo anterior, se fundaron tres colegios: en Querétaro (1682), Guatemala (1700) y Zacatecas (1707), pero faltaba uno en la capital de la Nueva España, lugar estratégico para un gran centro de misiones. Para este efecto, desde 1683 el arzobispo de México había ofrecido los aledaños de la Basílica de Guadalupe en el Tepeyac, sin embargo el Padre Llinás declinó el ofrecimiento.

Entre 1697 y 1700 Fray Antonio Marfil de Jesús (en cierto modo discípulo de Llinás), junto con otros misioneros predicó en la capital del Virreinato, labor a partir de la cual diversos habitantes de ésta, le pidieron que estableciera un colegio de misioneros. Incluso un bienhechor le ofreció una casa con extensa huerta, por el rumbo de la actual iglesia y parroquia de San Cosme. Pero, no fue sino hasta 1722 que Fray Fernando Alonso González, quien había sido nombrado Comisario General de Nueva España, que esta idea se pudo concretar.

Fray Fernando Alonso González desde sus primeros años de gobierno, concibió la idea de establecer un buen colegio apostólico en la Ciudad de México. Primero encomendó a Fray Isidro Félix de Espinosa, Guardián de la Santa Cruz de Querétaro, que escogiese un lugar acomodado en la capital, y al conocer esto la tercera orden de San Francisco le ofreció entonces la capilla del Calvario, por el rumbo del actual Hemiciclo a Juárez, pero no fue posible hacerlo.

Posteriormente el bachiller (sacerdote diocesano) D’Juan Francisco Domínguez, ofreció una capilla dedicada a nuestra Señora del Rosario, ubicada en la cerrada de Necatitlan (en las calles de 5 de Febrero esquina con Izazaga probablemente). El barrio en el que se encontraba, del mismo nombre, era poco agradable; se levantaban montones de basura, tanto que uno de ellos era conocido con el nombre de Cerro Gordo. Los misioneros aceptaron por el momento el generoso ofrecimiento, pero nunca se aposentaron en ella, y finalmente la devolvieron al donante por lo costoso que resultaba habilitarla.

Para morar provisionalmente prefirieron utilizar un solar a espaldas de la iglesia y terreno de San Hipólito, que posteriormente compraron, -con una casa medio destartalada que ahí se levantaba-, al contador Don Agustín de Oliva. Por esos tiempos, Fray Diego de Alcántara fue instituido presidente (superior) de ese grupo de misioneros, y es quien finalmente funda dicho hospicio, con base en el permiso del 15 de enero de 1731 concedido por el Virrey de la Nueva España Juan de Acuña y Vejarano, a partir del cual el Arzobispo Don Juan Vizarrón dio la respectiva licencia.

En aquel momento, los misioneros levantaron una modesta capilla que fue inaugurada y bendecida el día 29 de mayo de 1731, y un día después fue inaugurada con una celebración litúrgica como se da cuenta a continuación: “El día 30 de mayo, fiesta precisamente del titular, San Fernando Rey de España, el guardián de San Francisco de México con algunos de sus religiosos y con el coro franciscano de su iglesia, celebró solemne misa” (Chauvet de Jesús, 1980, p. 21).

Después de este evento renunció Fray Diego de Alcántara al cargo de presidente de la nueva comunidad, y nombraron a Fray Isidro Félix de Espinosa, quien se dio a la tarea de buscar un mejor lugar para el colegio apostólico, porque en ese entonces, el lugar donde se levantaba el hospicio era muy húmedo, pues hasta hacía poco tiempo había estado cubierto por las aguas de la Laguna Salada; pero finalmente optaron por mantenerse en ese sitio.

Entonces el ahora Presidente Isidro Félix de Espinosa trata con el Virrey Juan de la Cuña vejarano, la concesión de la licencia para transformar el pequeño hospicio, en un genuino y amplio colegio apostólico de Propaganda Fide.

Recabado el visto bueno del virrey, así como del arzobispo P. Nicolás de San José y Sandi, emprendió en el año de 1732, el viaje a Madrid, para alcanzar la cédula real que autorizara plenamente la susodicha fundación, la cual logró, el 15 octubre 1733. La consagración de la iglesia se da entonces en 1755 y se presupone que para esa fecha el convento había sido terminado. (Fig. 1).

El Colegio de San Fernando constaba antes de la exclaustración de 1860, según descripción de Fray Isidoro de la C. Camacho de: a) iglesia, con tres capillas, sacristía, antesacristía, pieza para el aguamanil, dos bodegas y pieza para guardar las ceras; b) panteón dividido en tres, c) dos claustros, alto y bajo, en éste una capilla De Profundis, la portería y dos bodegas; d) coro, antecoro y torre e) diez patios, siete bodegas bastante grandes y caballerizas; f) cocina con dos piezas y dos bodegas; g) refectorio, ante refectorio y despensa h) huerta dividida en jardín y hortaliza, tenia de sesenta a ochenta árboles frutales.

Para la recreación de los religiosos, tenía una o dos piezas conocidas como Juego de las Bochas, y una bodega donde se guardaban las semillas. Un potrero bastante grande en el cual estaba cortado un patio que se usaba para el baño de agua fría, y un corredor conocido por el Juego de la Pelota. Enfermería con veinte celdas para enfermos; capilla que guardaba el depósito del Santísimo Sacramento con su sacristía. Botica con todas las cosas necesarias para el laboratorio de las medicinas, y una bodega. Cárcel con tres piezas y calabozo. Cocina, despensa, refectorio y mirador para la recreación de los enfermos. Noviciado con su oratorio, sacristía, chocolatera, cocina y dieciocho celdas para novicios. Un claustro conocido por la Tribuna, que contenía tres celdas, un oratorio y la biblioteca. El total de celdas para los religiosos además de los mencionados eran aproximadamente sesenta, y una oficina conocida como El Chocolatero, con todo lo necesario.

De la Plazuela de San Fernando al Jardín Vicente Guerrero

Como todos los conventos de su época, este colegio contaba con un gran atrio con panteón, el cual se pierde con el edicto sobre la Formación de Panteones Civiles de 1836, y se forma la Plazuela de San Fernando. Esta descripción se puede constatar con la vista tomada en globo en el año 1858 por Decaem (México y sus alrededores) (Figura 2).

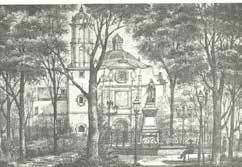

En esta perspectiva y en una acuarela de mediados del siglo XIX (Figura 3) se puede apreciar que frente a la iglesia, por la portada principal, se extendía un atrio largo pero de escasa profundidad, cerrado por un muro que remataba, muy al gusto barroco, en arcos invertidos, interrumpidos únicamente por las puertas que permitían el acceso. La plaza, o mejor dicho plazuela, era de planta casi cuadrada en cuyo centro se encontraba una sencilla fuente pública.

Esta plazuela quedó limitada al oriente por las construcciones del Hospital de San Hipólito, al norte por la Iglesia y el convento de San Fernando, al sur por la calzada Tlacopan, en el centro de la cual se encontraba el acueducto que conducía las aguas desde la Fuente de la Tlaxpana (próxima a Tacuba), hasta la Mariscala en la Alameda Central. Para 1868 la plazuela sólo estaba pavimentada con piedra, en la zona que no había sido panteón y se encontraba bastante deteriorada.

Como menciona Ramona Pérez Bertruy (2003), los políticos de la república restaurada se interesaron en la secularización de los espacios abiertos, y fueron los iniciadores de convertir en jardines los atrios de las iglesias y conventos expropiados. La Plazuela de San Fernando formó parte de este proceso transformación de espacios privados a espacios público, y como en 1868 la comisión encargada de la recaudación de fondos para la erección de la estatua del General Vicente Guerrero, consideró que este lugar tenía un gran deterioro, planteó la necesidad de renovarla pero en este caso haciéndola un jardín, cuyo propósito era servir de recreo a los habitantes de esta capital, y de ornato y salubridad en un sitio que está situado en uno de los puntos de más porvenir en esta ciudad (Cfr. AHDF, T. 1, v. 3586, exp. 47).

Surge entonces en 1869, el Jardín Vicente Guerrero sobre la plazuela de San Fernando, formada en 1836 sobre lo que fue atrio – panteón de la iglesia del mismo nombre, y para lograrlo tuvieron que sortear algunas dificultades que se explican a continuación:

- El Presidente del ayuntamiento, el 6 de noviembre de 1868, autoriza a gastar $14000.00 en la reparación de los paseos públicos Bucareli y la Viga, y en la formación del Jardín Vicente Guerrero en la plazuela de San Fernando.

- El 28 de noviembre del mismo año, Cipriano Robert, Secretario del Ayuntamiento, lanza una convocatoria para plantar 160 árboles en la Plazuela de San Fernando, indica que deben ser fresnos de 3.50 a 4.00 m de altura; 861 m cuadrados de embanquetado, 574 metros lineales de guarnición.

- De la convocatoria, gana el contrato Luis Cano quien plantea en su presupuesto $50.00 por cada docena de árboles, dando un total de $600.00 pesos, e indica que los árboles serán de 6 a 7 pulgadas de diámetro y 4 metros de altura, comprometiéndose, durante un año, a reponer los que no prendan. Sin embargo, al parecer el contrato se tuvo que rescindir, porque los árboles costaron en realidad $25.00.

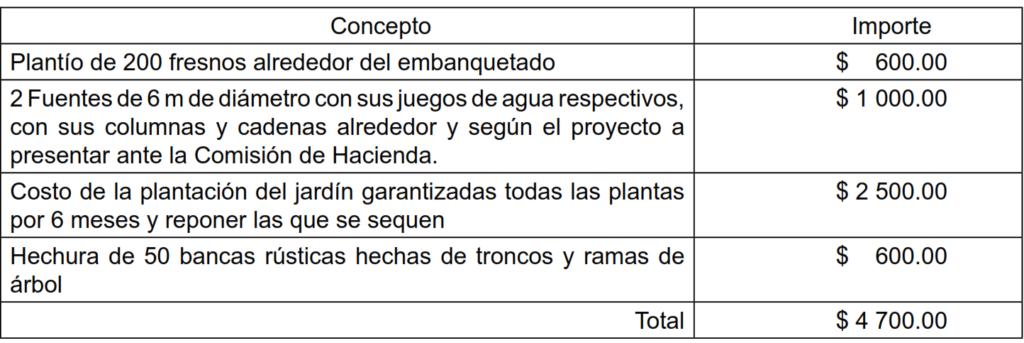

El presupuesto autorizado el 3 de Febrero de 1869 queda finalmente como se muestra en la Tabla 1:

En marzo 9 de 1869, el Regidor Sayago encargado de la construcción de dicho jardín, indica que está por concluirse, pero en el presupuesto no estaban contempladas las bancas de fierro que deben ponerse alrededor del pedestal, y tampoco el cercado de prados, y solicita $ 1 900.00 más del presupuesto original. Su intención era inaugurarlo el 5 de mayo del mismo año. Cabe mencionar que la elaboración del monumento a Vicente Guerrero, se encargó a la Academia de San Carlos.

En Abril de 1869 los empleados de la Administración y Garitas, contribuyeron con $113.00 para levantar el monumento destinado a perpetuar la memoria del General Vicente Guerrero, y desde diciembre del año anterior los empleados de Seguridad y Policía lo habían hecho con $200.97. Al final este jardín rebasó el presupuesto original e incluso los $1900.00 de más, con que se amplió dicho presupuesto, por lo que, demandaron al Regidor Sayago justificar el déficit que hubo en el gasto de la formación del jardín (id.).

La inexactitud del presupuesto obedeció, según respuesta del Regidor y del perito contratado para la revisión, a que no se incluyeron partidas de albañales de desagüe, atarjea y guarnición de toda la banqueta. Otro factor fue, que en la construcción se empleó la piedra existente en la plazuela para el macadam de las calles del jardín, y como la plazuela sólo tenía piedra en menos de la mitad de su superficie, tuvieron que utilizar piedra nueva para pavimentar una buena parte de las calles del jardín. En suma, el déficit queda explicado como se da cuenta en la tabla 2. Finalmente para colocar la estatua del General Vicente Guerrero se solicitaron $210.00 más, cantidad que fue autorizado, el 21 de enero de 1870.

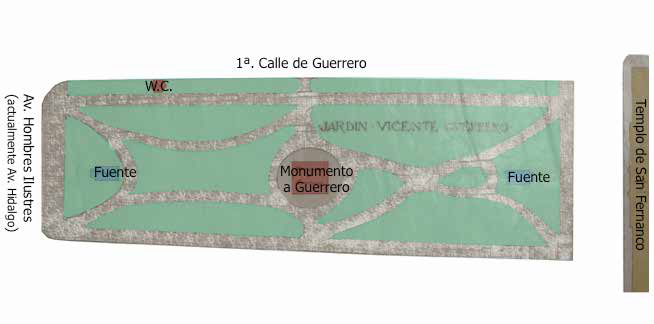

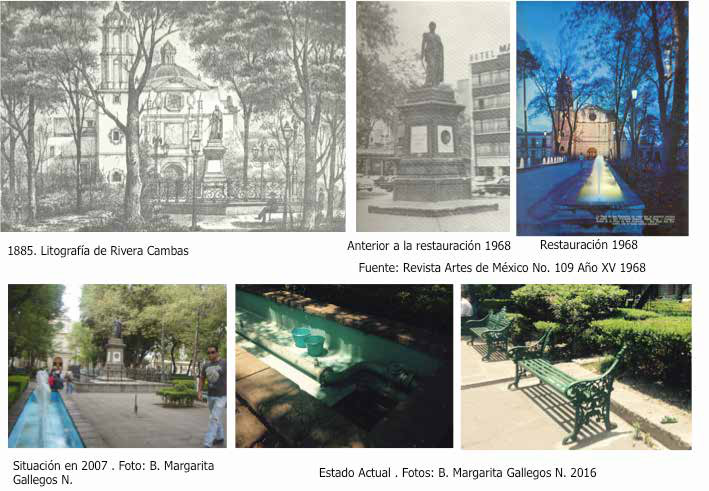

En cuanto a su diseño, éste se basó en el estilo utilizado para los jardines creados en las plazuelas en el último cuarto de siglo XIX, que fueron arreglados a la francesa con su trazo geométrico regular, y este jardín, responde a esa traza barroca según la litografía de Ramiro Castro actualizada (Figura 4), utilizando flores variadas, fuentes, macetones, estos últimos aún existían en 1968 (Cfr. Revista Artes de México, 1968), y una escultura cívica como es el caso de la escultura de Vicente Guerrero que ocupa el lugar central. Cabe señalar que, aunque la imagen original es de 1855, Casimiro Castro hizo una actualización posterior que probablemente coincidió con la construcción del nuevo jardín, se distingue una traza barroca con dos ejes ortogonales en cuyo centro debió estar la escultura de Guerrero, y ejes oblicuos en cuyo centro debieron estar las fuentes referidas.

Las primeras intervenciones en el Jardín Vicente Guerrero

Para 1877 ocho faroles de gas hidrógeno iluminaban la estatua y contaba con 24 bancas (Pérez Bertruy, 2003) (Figura 5). Este jardín fue objeto de atención del régimen porfirista, porque cerca de allí se ubica el Panteón de Los Hombres Ilustres o Panteón de San Fernando, donde se encuentran los restos de Benito Juárez, entre otros. Para esta intervención, las dos fuentes cuadriláteras de artística pilastra fueron ataviadas al estilo clásico, y en uno de los lados había cabezas de sátiro, sirviendo de sostén a un vaso griego adornado con bajo relieves, que representaban escenas mitológicas. Cabe aclarar que la forma cuadrangular de la plaza, se perdió desde antes de la construcción del Jardín Vicente Guerrero, con la apertura de la calle del mismo nombre, como se puede apreciar en el Plano General de la Ciudad de México de 1864. (Figura 6).

Para 1896 se habla de este jardín como un paseo de escaso de arbolado (Cfr. AHDF, Serie Paseos y Jardines, t. 1, exp. 434) y se hace necesaria una reparación absoluta (Cfr. Exp. 435), motivo por el cual se terminaron las fuentes de estilo pompeyano que lo adornaron, empleándose en ello 490 soleras de mármol, y colocándose en los remates jarrones de bronce y arcos de hierro para enredaderas. Se plantaron 36 fresnos de 3 m de altura; se reparó el pavimento de piedra artificial con una superficie de 469 m2.

En 1898, la Comisión de Paseos en su informe describe el buen aspecto de este jardín, y también habla de 12 ailes sembrados que se perdieron, y de 6 laureles que continuaban en buen estado (Cfr. Exp. 444). En este período se repusieron pisos, estanques y depósitos de agua. Se sembraron 150 dalias, 2500 santa maría y 100 claveles. También se sembraron 4 araucarias. El jardín era atendido por un jardinero y cuatro peones. En el informe de esta misma comisión de 1899, se indica que el jardín se conservaba en buen estado (Cfr. Exp. 458).

En 1902, en el Jardín Vicente Guerrero se construye un quiosco para mingitorio, y en 1904 se colocaron 63 columnas de fierro fundido para proteger las áreas ajardinadas. Para 1920, la traza del jardín había cambiado a un modelo inglés con caminos sinuosos y rústicos, calzadas irregulares o curvas, con un aspecto agreste y la utilización de figuras alegóricas y mitológicas en las dos fuentes (Figura 7).

La remodelación del Jardín Vicente Guerrero motivada por la XIX Olimpiada

De acuerdo a la Revista Artes de México (N. 109, 1968), en 1967 la Iglesia de San Fernando se encontraba hundida casi dos metros con respecto a los niveles de pavimentación, mientras el Panteón de los Hombres Ilustres se había convertido en monumento, tanto en su sentido histórico como por ser el único Panteón Civil del siglo XIX que conservaba la ciudad de México, asimismo por contar entre sus monumentos funerarios el construido para albergar los restos de Benito Juárez, y de otros próceres liberales, aunque se encontraba en un estado de acelerada ruina y abandono; las techumbres de los corredores de los columbarios construidos a base de viguería, ladrillo y terrado, estaban a punto de desplomarse, y los elementos de cantería en un estado de casi completa destrucción. Desafortunadamente se habían perdido gran parte de las lápidas mortuorias de los nichos murales, y tanto la humedad como el salitre, amenazaban con un desplome total de los muros perimetrales y monumentos aislados.

En lo que respecta al Jardín Vicente Guerrero, éste se encontraba nuevamente muy deteriorado, entonces con motivo de la XIX Olimpiada en México (México ‘68), se decidió la restauración del jardín y del panteón. Con este motivo fueron repuestos los elementos dañados de columnatas y arquerías en cantería, gualdras de madera, cornisamientos, aplanados, etc. En el panteón, los pavimentos fueron realizados a base de adoquín de San Luis Potosí, dejando, en las juntas de las áreas exteriores, césped; se suprimieron en esta forma los pequeños jardincillos, que anárquicamente se habían ido ubicando entre los monumentos funerarios.

Además fue restaurado en su totalidad el monumento funerario del presidente Juárez, y rehecho en recinto negro el basamento y escalinatas del mismo. El monumento del prócer Ignacio Zaragoza también se restauró, habiendo sido parte de esta labor, la colocación de un busto en bronce en lugar de la reproducción en plástico que lo remataba. Se demolió la construcción de oficinas y dependencias que cerraban la vista al primer patio del panteón, habiéndose logrado visibilidad y transparencia hacia éste por medio de arquerías de modelo idéntico a las originales, con lo cual se logró una integración espacial completa en todas las áreas del monumento.

Por su parte, el templo de San Fernando también fue restaurado en sus exteriores, principalmente en su portada, campanario y cúpula; se repusieron y limpiaron todos aquellos elementos destruidos o afectados por la suciedad y el abandono. La calle que corría frente al templo fue eliminada, para dar sitio a una plaza que daba visibilidad y perspectiva tanto a la fachada del templo como a las fachadas del panteón anexo.

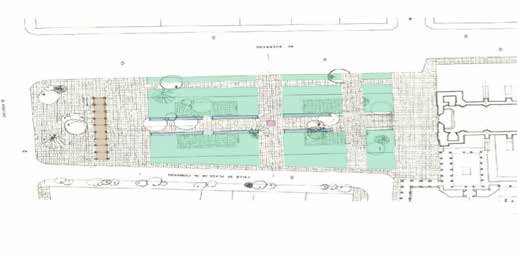

La nueva ordenación del jardín se proyectó a base de una avenida central pavimentada en piedra, bordeada por fuentes de surtidores verticales que acentúan la perspectiva del eje principal, que remata frente a la portada del templo; al centro, en su posición original, quedó ubicada la estatua y monumento de Vicente Guerrero. El monumento había sido alterado al suprimirse las rejas que lo limitaban, así como los escalones de su basamento, los cuales fueron repuestos siguiendo el proyecto original. Así, el jardín fue conformado mediante cuatro recuadros de pavimento en tepetate apisonado, bordeados por setos naturales de truenos recortados y bancas de fierro fundido, utilizables como áreas de reposo (Figura 8).

Con el propósito de crear una entrada al jardín y un límite al espacio frente a la avenida Hidalgo, se construyó un pórtico de idéntico diseño al de los del panteón, en geométrica armonía con las alineaciones de árboles, que se colocaron a los extremos oriente y poniente del jardín, y que darían a éste una conformación rectangular limitada a base de elementos naturales.

Las construcciones que delimitaban el jardín sobre las calles de Guerrero y de San Fernando, sin ningún mérito artístico, se trataron a base de tonos neutros, suprimiendo letreros comerciales, y creando frente a dichas construcciones una cortina de árboles que permitiría una mayor unidad al conjunto. La totalidad de las áreas, así como las aceras perimetrales, fueron cubiertas con el mismo adoquín. Los cables de conducto aparentes fueron ubicados bajo el nivel de los pavimentos rehechos. También se dotó de iluminación nocturna con arbotantes de modelo clásico, y escénica e indirecta sobre las fachadas del templo y del panteón.

El Jardín Vicente Guerrero y el rescate de espacios públicos

Para el 2008, cuarenta años después de la remodelación motivada por los Juegos Olímpicos de 1968, y casi 200 desde el inicio de su construcción en 1869, el Jardín Vicente Guerrero, llamado comúnmente Jardín de San Fernando conservaba la última traza desde 1968. El estado físico acusaba deterioro, pues si bien, la jardinería se veía cuidada, las zonas de bancas presentaban signos de desgaste, al ser usadas como dormitorio para indigentes y estar invadidas por drogadictos. Al decir de los habitantes, este espacio es importante dentro de la vida de la colonia Vicente Guerrero, pero faltaba vigilancia y esta situación daba sensación de inseguridad. En estas zonas se veían los contrastes entre la gente que utilizaba estas zonas para descanso y esparcimiento y los que lo utilizaban como vivienda.

El mobiliario urbano estaba compuesto de botes de basura, ubicados en cada esquina de jardinera, y en el acceso de las zonas de bancas por lo general estaban saturados. Los portales construidos en 1968 presentaban deterioro por la humedad acumulada en la azotea, así como por la presencia de comerciantes informales de artesanías que demeritaban la imagen del jardín, mientras que el hecho de que en parte era utilizado como vivienda por los indigentes, producía olores producto de los desechos orgánicos de estos usuarios.

Por otra parte, se encontraron todavía las luminarias del tipo de farola romántica; así como, las bancas metálicas como tradicionalmente se dieron durante el porfiriato, siendo 10 por cada zona de bancas, excepto donde se encontraba un ahuehuete de gran magnitud donde sólo eran nueve; para un total de 39 bancas.

En lo que respecta a la vegetación esta era principalmente arbustiva, compuesta por arrayanes, azaleas, y otras, mientras que los árboles eran principalmente fresnos, y algunas otras especies como truenos, laureles, ailes, álamos, almez, hule, una yuca, y dos ahuehuetes. Las fuentes seguían en funcionamiento, y el monumento a Vicente Guerrero se encontraba en la misma situación de cuando fue restaurado en 1967, lo cual no ocurrió con otros elementos urbano-arquitectónicos, como da cuenta el hecho de que frente a los portales, solo quedaban los basamentos de los que fueron los jarrones referidos en la restauración de 1968 como existentes, y una base donde probablemente estuvo la placa conmemorativa de este evento.

Del 2002 al 2007, el Gobierno de la Ciudad atendió diferentes plazas del centro histórico pero, a pesar del deterioro del Jardín Vicente Guerrero, fue hasta el 2013, bajo la administración de Alejandro Fernández Ramírez, que “rescatan” el Conjunto de San Fernando, lo cual incluyó un mantenimiento intensivo del templo, el panteón y el jardín como parte del Programa de Plazas y Monumentos (Cfr. El Universal, 21 de agosto de 2013; Al Momento noticias, 22 de agosto de 2013 y El Sol de México, 21 de agosto de 2013).

Este rescate se inscribe dentro del Plan Integral de Manejo del Centro Histórico expedido en el 2011, donde se establece la necesidad de rehabilitar las plazas y jardines públicos. De los espacios públicos, los jardines son los lugares de encuentro por excelencia, como se da cuenta en un fragmento de esta normatividad:

El espacio público de la ciudad es lugar de encuentro y de creación de ciudadanía por sus actividades de convivencia; es componente fundamental de cualquier ciudad en la medida en que posibilita relaciones, usos y actividades sociales y, por lo tanto, la vida urbana (Cfr. Gobierno del DF, 2011).

La intención del rescate del 2013, era sanear las áreas verdes, y liberar el espacio para su correcto uso, y como se da cuenta en el Plan Integral de Manejo del Centro Histórico, se implementaron para este tipo de espacios públicos sólo acciones de mantenimiento, como retirar a los cuarenta comerciantes informales, desalojar los habitantes en situación de calle, se hizo una poda general y dar mantenimiento de las jardineras. También se dio mantenimiento integral a la escultura de Vicente Guerrero, lo cual consistió en resanar fisuras y boquetes del pedestal de cantera, asimismo limpiaron y patinaron la escultura. Además, se hizo un barrido fino de la zona de atrio y portales, y se quitaron los grafitis. En cuanto al Panteón de los Hombres Ilustres de San Fernando, también se realizaron labores de limpieza y poda.

Los trabajos estuvieron a cargo de la Dirección General de Servicios Urbanos y el Área de Monumentos, encargada de la evaluación del deterioro de este lugar; de Claudia Guillén, responsable de la restauración de la escultura; y de José Pandal, quien dirigió la poda de árboles y el mantenimiento de las jardineras.

Sin embargo, además de estas acciones de mantenimiento hubo otros cambios, uno de ellos es la modificación de la traza establecida en 1968. Ejemplo de ello son las zonas de bancas, se daba en espacios semicerrados, -lo cual había favorecido su utilización como vivienda de indigentes-, estos espacios que eran cuatro fueron abiertos, convirtiendo las zonas de estar en amplias circulaciones que parten el jardín transversalmente (Figura 9). También se sustituyeron las luminarias de farola romántica por las de tipo Futura.

En la actualidad este espacio público forma parte activa de la vida de la colonia Vicente Guerrero, se pueden encontrar tanto vecinos (en su mayoría adultos mayores) como trabajadores y visitantes. Aún sigue siendo utilizado como vivienda de indigentes, pero de manera más discreta, ya que sólo utilizan el interior de las jardineras, principalmente a la sombra del gran ahuehuete que ahí se ubica.

Las acciones de mantenimiento de este espacio público son insuficientes, a pesar que desde el 2008 surgió la Intendencia del Centro Histórico, área avocada a coordinar y supervisar la calidad de mantenimiento y conservación de este tipo de lugares. Hoy se observan, daños en la vegetación y mobiliario urbano que no solo afean el espacio sino que pueden poner en riesgo a los usuarios por la caída de ramas dañadas. (Figura 10).

Conclusiones

De acuerdo a lo antes expuesto, el Jardín Vicente Guerrero se puede considerar como un jardín histórico, ya que en sí mismo constituye un paisaje “evocador de un acontecimiento memorable y emplazamiento de un suceso importante de la historia” (Carta de Florencia, artículo 8) ya que es testigo de una transformación urbana y una nueva concepción del espacio público que surge a partir del pensamiento pre modernista con el que se decide hacer de este lugar secularizado, un lugar de recreación, ornato y salubridad en la Ciudad de México. Este jardín es el primero de los ocho generados en las explanadas y atrios de los conventos expropiados por los gobiernos liberales de la República Restaurada, entre 1869 y 1875. Estos jardines de modelo afrancesado fueron complementados con esculturas o bustos de héroes patrios que además de darle nombre a los nuevos espacios pretendían formar una identidad nacional. Para la población en general, además de identidad, estos jardines son vistos como lugares públicos del tiempo libre, para la contemplación y la higiene.

Un aspecto que caracteriza al Jardín Vicente Guerrero, es que éste se construyó sobre lo que ya era una plazuela deteriorada: la Plaza de San Fernando, por lo que, aún a la fecha este jardín sigue siendo identificado por los habitantes de la Ciudad de México, e incluso por los medios de comunicación impresos o digitales, como Jardín o Plaza de San Fernando, lo que da cuenta del peso simbólico que tuvo el Colegio de San Fernando, y posteriormente el Panteón y plazuela del mismo nombre, como geosímbolos que han referenciado y dan sentido a esta parte de la colonia Guerrero (colonia asentada sobre lo que fueron los potreros del convento), esto a pesar de ubicarse ahí la escultura en honor a este prócer de la independencia es como si dos significados, concebidos en dos épocas distintas se sobrepusieran uno sobre el otro, dependiendo de la identidad urbana a la cual se apele.

Lo antes expuesto, muestra la relevancia del Jardín Vicente Guerrero como ejemplo de los jardines decimonónicos y la pertinencia de que sea considerado en su justa dimensión como jardín histórico.

Sin embargo se tiene un nuevo problema, ya que derivado de la falta de legislación así como de criterios normativos para el manejo de este tipo de jardines, se han perdido elementos importantes, que en el artículo cuarto de la Carta de Florencia, establece como determinantes de la composición arquitectónica de una jardín histórico, entre ellos la traza, las masas vegetales, sus elementos constructivos y decorativos, así como el manejo del agua (en movimiento o reposo). Tal es el caso del Jardín Vicente Guerrero cuya traza inicial y mobiliario, -como son las fuentes pompeyanas referidas-, se han perdido.

De lograr una declaratoria como jardín histórico, se abriría una nueva discusión en torno a la restauración, conservación y/o mantenimiento de este jardín ya que las intervenciones a las que ha sido sujeto difícilmente permitirían volverlo a su forma prístina, (Cfr. Tito Rojo y Casares Porcel, 1999), y tendría que hacerse una valoración de los diferentes estadios de su evolución para definir, desde lo establecido por la Carta de Florencia, la pertinencia de buscar un reprístino o reconocer y reforzar su carácter como palimpsesto, es decir, su valor testimonial de las transformaciones de diferentes épocas (Id.). Lo que es un hecho, es que de acuerdo a la Carta de Florencia, un jardín histórico no se debe intervenir sin realizar previamente una amplia investigación…. “, de ahí la necesidad de generar la legislación y normativa que regule las intervenciones sobre este jardín público de carácter patrimonial.

Es importante recalcar que como jardín público cuenta con otros valores como son los ambientales y socioculturales entre otros. Pero así como comparte estos valores, también comparte la falta de interés por mantener en óptimas condiciones estos espacios a pesar de estar legislados desde el punto de vista ambiental, lo que se manifiesta en el constante deterioro que sólo es interrumpido con las acciones mayores de mantenimiento, remodelación y recuperación de espacios públicos, emprendidas de acuerdo a los intereses de cada época.

En la actualidad, el Jardín Vicente Guerrero es muy concurrido y presenta grandes contrastes, por un lado es utilizado como lugar recreativo por la clase trabajadora, pero también por los pobladores de ese barrio, al mismo tiempo que sirve de vivienda y dormitorio de indigentes, -a pesar de que en la remodelación del 2013 se rompieron las zonas de estar y se ampliaron las circulaciones en aras de erradicar este problema-. Estos efectos totales y parciales respectivamente, dan cuenta de que no se tiene claro, cómo son las condiciones internas del ambiente que se entretejía en este lugar, y como cambiar más profundamente las que crean efectos nocivos, sin afectar aquellas que tienen un efecto positivo, no solo al modificar las propiedades espaciales y ecológicas, como comúnmente se hace, sino las administrativas, jurídicas, políticas, sociales, económicas, y culturales, entre otras, varias de las cuales tienen que cambiarse desde su interrelación con sus condiciones de contorno, o externas que inciden en este espacio público.

Aunque aparentemente presenta un buen aspecto, se puede notar el deterioro en fuentes, bancas e incluso en su arbolado; la ausencia de botes de basura propicia que fuentes, andadores y jardineras sean los receptáculos de ésta. Por último, la techumbre de los portales acusa un fuerte deterioro. Esto da pie, a reflexionar qué lineamientos y principios se deben de planificar para poder tener un adecuado manejo de este espacio público patrimonial, que conjuga lo natural con lo urbano-arquitectónico. De ahí la complejidad de su manejo que sólo puede ser hecho a través de la transdisciplina, en el sentido que se ha hecho en diversas investigaciones emprendidas en el Instituto Politécnico Nacional (García, 2012), para que a partir de un estudio profundo con un enfoque metodológico basado en el pensamiento complejo, permita su adecuado mantenimiento, preservación, y en su caso rehabilitación. En este enfoque, se debe considerar el tejido complexus, que incluye los ambientes así como los procesos que se interrelacionan provenientes de distintas dimensiones de la realidad de carácter multi-escalar tanto temporal como espacial, así como multinivel, ya que no puede tratarse como un lugar aislado de su entorno urbano, como tradicionalmente se hace lo cual ha sido un claro error; de ahí que los procesos de deterioro, no se detienen de forma profunda, sino solo superficialmente.

Por último, esto llevaría a considerar cuales son los valores patrimoniales caracterizan a este tipo de jardines, que deben de ser preservados, por quienes y para quienes, pues la experiencia internacional sobre la gestión de estos espacios públicos patrimoniales, ha demostrado que los mejores resultados al respecto, se logran cuando se involucra a los habitantes del entorno, en una interrelación de corresponsabilidad con el gobierno y en algunos casos con la iniciativa privada, cuidando que los intereses, principalmente de estos dos últimos actores, no prevalezcan sobre el bien común, pero que al mismo tiempo, se le otorgue a los ciudadanos interesados, de los medios, facultades y conocimientos adecuados, para poder cumplir con su parte de responsabilidad, basado en el derecho a disfrutar de estos lugares.

Bibliografía

AHDF, Serie Paseos y Jardines, Tomo 1, Vol. 3586, exp. 47, año 1869

AHDF, Serie Paseos y Jardines, Tomo 1, Vol. 3586, exp. 53, año 1869

AHDF, Serie Paseos y Jardines, Tomo 1, exp. 434

AHDF, Serie Paseos y Jardines, Tomo 1, exp. 435

AHDF, Serie Paseos y Jardines, Tomo 1, exp. 444

AHDF, Serie Paseos y Jardines, Tomo 1, exp. 458

Añón Feliu, Carmen, 2003, Jardines en España, Lundwerd, España, p.p. 318

Artes de México No. 109 Año XV 1968, La Ciudad de México No. VI: Sus plazas. Artes de México D.F.

Chauvet, Fidel de Jesús, 1980, La iglesia de San Fernando de México y su extinto colegio Apostólico, Centro de Estudios Bernardino de Sahagún.

García Ayala, José Antonio, 2012, Complejidad y urbanización sociocultural del tiempo libre. Metodología para un análisis de cerca y por dentro, Instituto Politécnico Nacional-Plaza y Valdés, México, p.p. 204

Pérez Bertruy, Ramona Isabel, 2003, Parques y jardines públicos de la Ciudad de México, 1881-1911, Tesis (Doctorado en Historia, Colegio de México, Centro de Estudios Históricos).

Tito Rojo, José y Manuel Casares Porcel, 1999, “Especificidad y dificultades de la restauración en jardinería”, PH 27, Especial Monográfico: Multiculturalidad. Jardines históricos, Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, pp. 138-145.

Referencias digitales

Al Momento Noticias y Vocero, 22 de agosto de 2013, Recupera Cuauhtémoc el conjunto de San Fernando que incluye panteón, templo y jardín, en http://www.vocero.com.mx/recupera-cuauhtemoc-el-conjunto-de-san-fernando-que-incluye-panteon-templo-y-jardin/

El Sol de México, 23 de agosto 2013, Realizan rescate en Panteones de la Cuauhtémoc, en http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3098679.htm

El Universal, 21 de agosto 2013, Rescatan la Plaza de San Fernando en la Cuauhtemoc, en http://archivo.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2013/rescate-plaza-cuauhtemoc-944271.html

La Gazzeta DF, 21 de agosto 2013, Rescatan y embellecen la Plaza de San Fernando, en la Colonia Guerrero, en http://lagazzettadf.com/noticia/2013/08/21/rescatan-y-embellecen-la-plaza-de-san-fernando-en-la-colonia-guerrero/

Gobierno del Distrito Federal, 2011, Plan Integral de Manejo del Centro Histórico, en http://www.autoridadcentrohistorico.df.gob.mx/noticias/articulos/plan_de_manejo.pdf