Maya architectural heritage conservation in urban contexts. A proposal for a network of archaeological parks in Merida, Yucatan

Josep Ligorred Perramon

Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán (México), E-mail, ORCID

Blanca Paredes Guerrero

Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán (México), E-mail, ORCID

Recibido: 15 de diciembre de 2019 | Aceptado: 08 de diciembre de 2020 | En línea: 01 de enero de 2020.

© Josep Ligorred Perramon and Blanca Paredes Guerrero, 2021. Este artículo es una publicación de acceso abierto.

CC BY-NC-ND

La permanencia de la arquitectura maya en los contextos urbanos de los pueblos de Yucatán está sujeta a los procesos urbanizadores y modernizadores de América Latina, y a la consecuente destrucción del patrimonio cultural arqueológico. El objetivo de este trabajo es presentar un análisis acerca de los procesos de transformación urbana frente a las permanencias prehispánicas urbano-arquitectónicas que han ocurrido en la ciudad de Mérida, Yucatán. Las intersecciones entre ciudad y patrimonio, específicamente durante las últimas casi cinco décadas (1972-2019), han conducido a un reconocimiento de zonas y monumentos patrimoniales, arqueológicos, históricos y naturales, cuya valoración para el desarrollo urbano los ha convertido en cualificadores del espacio e impulsores del fortalecimiento de la memoria social y cultural, a pesar de posiciones contrapuestas y confrontadas durante el proceso. En el caso de la ciudad y del municipio de Mérida, se cuenta con un amplio registro de patrimonio arquitectónico maya, que va desde edificios piramidales hasta viviendas que datan desde el primer milenio antes de Cristo hasta el momento de la conquista. Actualmente estos lugares han configurado áreas urbanas con vocación de espacios públicos, en los que se ha concretado el concepto de parque arqueológico, lo que ha llevado a una propuesta de articulación que aquí denominamos red de parques arqueológicos del municipio, de lo cual daremos cuenta en este trabajo, ofreciendo una lectura diacrónica de la historia regional, y que puede ser base para un paisaje urbano armónico con el tejido social y el contexto natural del territorio.

Palabras clave: arquitectura maya, gestión del patrimonio, red de parques arqueológicos.

Abstract

The permanence of Mayan architecture in the urban contexts of the towns of Yucatán is subject to the urbanizing and modernizing processes of Latin America. A weakness of this architecture is its state of preservation most of it is abandoned, in “ruins”, or buried under the current cities. However, archaeologists have recorded and intervened innumerable cases for decades, more and more frequently because of the pressures of urban development, although this has not been enough to achieve their valuation and social use. Currently technological advances for registration and documentation offer the possibility of applying in regulations the protection and integration of these architectural vestiges as axes for the sustainability and resilience of current towns and cities. In the case of the municipality of Mérida, there is an extensive registry of this architecture, from pyramidal buildings to remains of Mayan dwellings that date from the first millennium BC to the conquest. The interesting thing about these contexts is found in the superposition that is observed in these places, offering a diachronic reading of regional history, which can be the basis for a harmonious urban landscape with the social fabric and the natural context of the territory. The objective is to contribute to the problem raised through the proposal of an alternative model of public management of the built heritage with the network of archaeological parks of Mérida that has its base in the elaborated research and that we will present in this article.

Keywords: Maya architecture, heritage management, network of archaeological parks.

Introducción

Una debilidad de la arquitectura maya en los contextos urbanos de los pueblos de Yucatán es su estado de conservación actual; la mayor parte se encuentra en “ruinas” o soterrada bajo las ciudades actuales. Sin embargo, las investigaciones arqueológicas desde hace décadas la han registrado e intervenido en un buen número de casos, cada vez con mayor frecuencia contra el mismo desarrollo urbano acelerado, aunque esto no ha sido suficiente para conseguir su valoración y su uso social. Actualmente los avances tecnológicos para el registro y la documentación de estos vestigios (imágenes satelitales y LIDAR, prospecciones con georadares, uso de drones, etcétera), ofrecen la posibilidad de aplicar en las normativas y en la planeación urbana la protección e integración de estos vestigios arquitectónicos del pasado de pueblos y ciudades actuales.

Las intersecciones entre ciudad y patrimonio, en el marco de su evolución, han sido contrapuestas y confrontadas de manera continua, sin embargo, también han conducido a un reconocimiento de zonas y monumentos patrimoniales, arqueológicos, históricos y naturales, siendo valoradas para el desarrollo urbano como cualificadores del espacio e impulsores del fortalecimiento de la memoria social y cultural. Desde 1972, en México y en momentos puntuales después de esta fecha, han surgido iniciativas y medidas normativas que dan cuenta de esta revaloración. Así, la Zona de Monumentos Históricos de Mérida de reconocimiento federal en 1982, los Sitios Patrimoniales reconocidos municipalmente desde 2004 y los sitios arqueológicos que combinan el reconocimiento federal con el municipal desde los años noventa del siglo XX, han pasado de ser considerados obstáculos a ser valorados como hitos articuladores importantes para el crecimiento urbano, que ofrecen la oportunidad de un desarrollo sostenible y apoyo a la resiliencia de la propia metrópoli (Paredes y Ligorred, 2015).

Ofrecemos una lectura donde el patrimonio arquitectónico maya, a través de una red de parques arqueo-ecológicos urbanos, puede convertirse en eje estratégico para la planeación de las acciones para su integración urbana y protección, así como para la investigación y la difusión.

Se expone en la primera parte de este texto la evolución histórica de la ciudad, para después presentar, en la segunda parte, los contextos históricos en la urdimbre urbana que se ha gestado entre el primer decreto sobre Zonas de Monumentos en México ocurrido en 1972 hasta el presente, cuando prácticamente hemos llegado al 2021. Aquí destacamos su emplazamiento, los contextos en el que se encuentran y las oportunidades de escala urbana que significan estos lugares.

La conservación del patrimonio arquitectónico maya en la ciudad de Mérida

Esta investigación parte de la observación acerca de que la gestión del desarrollo urbano y del territorio en la historia no han integrado al patrimonio cultural y natural como elementos estratégicos de la sostenibilidad de las ciudades, y tanto el desarrollo urbano y territorial como el patrimonio se han conceptuado, planeado e intervenido de manera disociada, sin que exista una visión integrada de la acción pública en la materia. De esa forma la expansión territorial que se advierte en nuestras ciudades, así como los procesos de redensificación sustentados en criterios financieros y de rentabilidad económica, han impactado de diferentes maneras al patrimonio cultural y natural.

Este fenómeno, en los centros históricos y en los diferentes estratos históricos del territorio, ha alterado la vida de sus habitantes favoreciendo la inversión en las actividades turísticas y recreativas para insertarlas en los mercados nacionales y globales, propiciando generación de riqueza y desarrollo sin inclusión social. La gestión del patrimonio en las ciudades impacta en el territorio y en la vida de sus moradores, alterando el tejido socioespacial urbano.

Este artículo forma parte de una propuesta de evaluación entre la relación entre el desarrollo urbano y social y el patrimonio cultural-natural, en el devenir de la historia de la ciudad de Mérida y su área metropolitana. Valoramos las afectaciones que el desarrollo urbano y las políticas, en su dimensión legislativa y normativa, tiene sobre el patrimonio arqueológico de las ciudades.

El concepto de parque arqueológico, en proceso de construcción, lo discutimos en este trabajo considerando tanto las aportaciones de Amalia Pérez-Juez (2006) así como la definición de tipo normativo establecida en Mérida en el Programa de Desarrollo Urbano de 2003 y la del autor (Ligorred 2009). Además, en la propuesta de la red de parques arqueológicos, se consideran tácticas e indicadores que permiten un enfoque diferente de gestión colaborativa entre autoridades y ciudadanos, basado en una concepción integral y sostenible del desarrollo urbano y social, con el objeto de poner las necesidades de los habitantes en el centro de sus previsiones y propuestas para el aprovechamiento del entorno cultural edificado y sus recursos naturales, a fin de no vulnerar los valores inherentes de la cultura y su derecho a la ciudad.

Parques arqueológicos

Amalia Pérez-Juez (2006:193) considera a los parques arqueológicos como una de las categorías en las que se podrían clasificar los yacimientos arqueológicos acondicionados y abiertos al público. Para la autora, la figura de “Parque Arqueológico” es una de las más difíciles de definir para la gestión del patrimonio cultural, y considera que el empleo del concepto en España “se hace de forma indiscriminada, sin valorar qué tipo de vestigios, infraestructuras o condiciones tienen que darse para la efectiva existencia de un parque arqueológico” (Pérez-Juez 2006:212). Igualmente señala que “las leyes y normas ni siquiera lo definen” y que “se incluye en programas de generación de empleo, promoción turística o difusión cultural, y en sus respectivos presupuestos”. Para Pérez-Juez la confusión viene del hecho de que “no es una noción jurídica definida como tal”. En ese país, dice la autora que el término se conoce a partir de 1989, cuando se quiere definir la figura y dotarla de un contenido preciso, pero el resultado fue una serie de proyectos de parques arqueológicos.

Hay que señalar que las Convenciones de la UNESCO firmadas por México, en relación al patrimonio arqueológico, tuvieron desde la Aceptación de la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural (París, 1972) un efecto sobre las políticas patrimoniales; en ese mismo año se promulgó en México la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Históricos y Artísticos (1972), vigente hasta la fecha. En dicha Ley se considera al INAH como la institución responsable del patrimonio arqueológico e histórico, se promueve un modelo de gestión para los Monumentos y Zonas Arqueológicas, y se determinan los procedimientos y normativas para abrir los sitios arqueológicos al público. Pero no se establecen mecanismos para su integración al territorio y al desarrollo urbano en el caso de las ciudades, de manera que frecuentemente los vestigios en ruinas o abandonados son destruidos o, en el mejor de los casos, rescatados mediante trabajos de salvamento e intervenciones de urgencia. Los marcos normativos no contemplan aún la conservación e integración de los sitios arqueológicos en los pueblos vivos.

La problemática de los sitios arqueológicos en los pueblos vivos, como los de la ciudad de Mérida, inmersos en la ciudad en estado ruinoso, es exactamente opuesta a su conservación: el abandono y la falta de proyectos institucionales en estos sitios propicia frecuentemente la destrucción de los vestigios ante el desarrollo urbano. Su posible participación en los mercados del patrimonio y en la conformación de la imagen urbana, y su rentabilidad social potencial, son dejadas de lado al momento de planificar los proyectos arqueológicos y la ciudad, que como hemos dicho privilegian la inversión pública en los sitios aislados de los núcleos de población local, para consumo exclusivamente turístico. Esto perpetúa “el abandono y la falta de uso y apropiación comunitaria de los sitios sin restaurar inmersos en las manchas urbanas” (Ligorred, Liendo y González Iturbe 2017).

En México hemos observado una gran asimetría entre la restauración, difusión y apertura de los sitios arqueológicos destinados al uso turístico, aislados de los núcleos de población, que producen o se espera que produzcan alta rentabilidad económica, y los sitios arqueológicos en áreas urbanas, donde el “público” principal es, o sería, el ciudadano o vecino (aquí la rentabilidad correspondería únicamente al índole social).

En Mérida, Yucatán, se ha estado desarrollando un modelo alternativo mediante la coordinación intergubernamental y sobre todo la participación del municipio en la gestión de su patrimonio cultural y natural. Este modelo alternativo, poco promovido por la institución federal, responde a una propuesta de gestión municipal y de participación social, para integrar en espacios públicos vestigios mayas prehispánicos en estado ruinoso e inmersos en la dinámica propia del desarrollo urbano.

Jurídicamente, la gestión municipal se apoya también en el Convenio con el INAH firmado en 2002, ratificado en 2005 y en 2018. El Convenio establece una colaboración interinstitucional entre el órgano federal encargado de la protección del patrimonio, el INAH, y las autoridades locales, en este caso el Ayuntamiento de Mérida. El tiempo que toma cada ratificación en el INAH sobrepasa a veces el tiempo de la Administración Municipal, como sucedió entre 2007 y 2018.

En los Programas de Desarrollo Urbano desde el 2003 y hasta el del 2018, vigentes, publicados en el Diario Oficial, se presenta una zonificación arqueológica del municipio, y se señalan acciones que ponen en relieve la importancia de la conservación y protección del patrimonio municipal. En la zonificación se clasifican tres áreas: Zonas Núcleo Arqueológicas, Corredores Arqueo-Ecológicos y Parques Arqueológicos.

Estos últimos se definen como espacios públicos que contienen en su interior vestigios mayas prehispánicos, y que por ello ameritan un manejo diferenciado al de otros parques de la ciudad, ya que sus programas operativos deben comprender la vigilancia, impulso a la investigación y consolidación, mantenimiento y señalización de los monumentos arqueológicos. Actualmente estos espacios abarcan más de 160 hectáreas del municipio. Se consideran aquí tanto a los parques con vestigios consolidados por el INAH existentes antes de 1998, las áreas de donación propiedad del municipio para el desarrollo de proyectos de equipamiento en las nuevas urbanizaciones, y las áreas de reserva para la investigación arqueológica conservadas por el INAH.

Por la importancia que alberga cada uno de los sitios prehispánicos y elementos naturales, así como las características de su ubicación dentro de la ciudad, pueden ser integrados a través de una Red de Parques Arqueológicos o Arqueo-ecológicos, esto dependerá también del terreno circundante y del estado de sucesión en el que se encuentre la cubierta vegetal en dichos terrenos (Ligorred 2009:68-71).

En trabajos anteriores hemos manifestado la necesidad de reinventar los mecanismos de participación e intervención, de manera que se analice el modelo de zona arqueológica abierta al público por parte del INAH, y que se establezcan criterios para impulsar otros modelos más flexibles y viables de activación, como espacios públicos y parques arqueológicos, por ejemplo, o discutir la conveniencia de normar las actividades constructivas en zonas de protección arqueológica, para que las empresas desarrolladoras de nuevas urbanizaciones subvencionen la integración de los vestigios al paisaje cultural.

Transformaciones de Mérida

Esta ciudad contemporánea sólo podemos entenderla como resultado de los estratos históricos que le preceden, cuyo antecedente más remoto es la ciudad maya T’Hó, que en el siglo XVI se convierte en la Mérida Colonial, y en el siglo XIX, librada la batalla independentista y sus consecuencias de estancamiento en el país, la ciudad se transforma nuevamente durante el período productivo henequenero llegando al siglo XX en pleno momento de cambio; sin embargo, todo este siglo el cambio no se detuvo, pues se caracterizó por un crecimiento sustantivo de la urbe y los estratos históricos como palimpsesto con borraduras y reescrituras de difícil lectura, lo que continuó reelaborándose hasta el presente siglo XXI.

Los edificios de T’Hó o Ichcanzihó, según refiere fray Diego de Landa en el siglo XVI, alcanzaban una altura “que espanta” y eran de “extrañeza y grandeza” tal, que hicieron que los conquistadores españoles –castellanos, andaluces y extremeños– poblaran “aquí una ciudad y llamáranla Mérida”, en recuerdo de la ciudad de ese mismo nombre en Extremadura, caracterizada por sus antiguas construcciones romanas (de Landa, 1994; Ligorred, 1998).

A pesar de las fascinantes observaciones que a través de los tiempos han merecido los vestigios de su antigua identidad, Mérida, capital política del estado de Yucatán y centro cultural de la Península, tiene una imagen pública de ciudad colonial exclusivamente, desconociéndose en gran parte su imponente pasado maya.

La arqueología ha resultado sumamente útil, ya que ha dado cuenta de manera más amplia sobre ese sustrato maya presente aún en la ciudad, aunque no precisamente visible, en el área central que hoy corresponde con la Zona de Movimientos Históricos de Mérida (Ligorred,1999), así como con otras áreas periurbanas, es el caso de Dzibilchaltun y Xoclán.

Del período colonial, el esquema de trazo urbano español se sobrepuso a la estructura de la ciudad maya muy diferente, misma que no pudo ser borrada del todo, y el resultado fue una morfología híbrida que revela la sobreposición cultural ahí operada cuando los colonizadores ocuparon y levantaron sus primeras edificaciones. La ciudad maya se nucleaba y articulaba en torno a enormes edificaciones construidas sobre plataformas “i” orientadas según los astros.

[…] Las tres moles majestuosas que tenían a la vista podían proporcionar piedra para otras tantas ciudades, y a fin de facilitar el trabajo de los operarios, se acordó que los edificios fuesen levantados entre el cerro donde se hallaba el campamento y el que hoy sostiene los viejos muros de la ciudadela (Ancona, 1889, p. 9).

Registros en la historiografía acerca de las obras en la antigua ciudad maya de T’Hó, señalan que incluso los conquistadores…

…se habían alojado en un principio en los edificios sobre la plataforma Baklu’umchan y en algunas chozas de paja, construidas probablemente alrededor de la pirámide, a fin de estar listos para la defensa de cualquier ataque que pudiese intentarse contra el campamento (Ancona, 1889, p. 9).

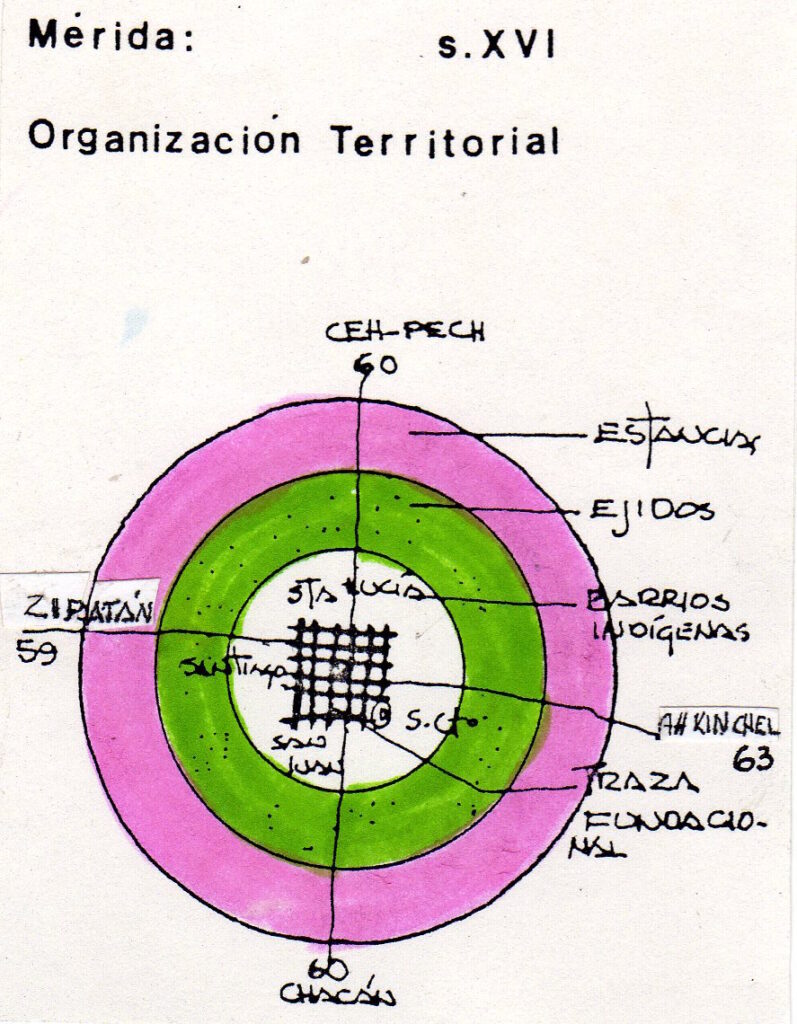

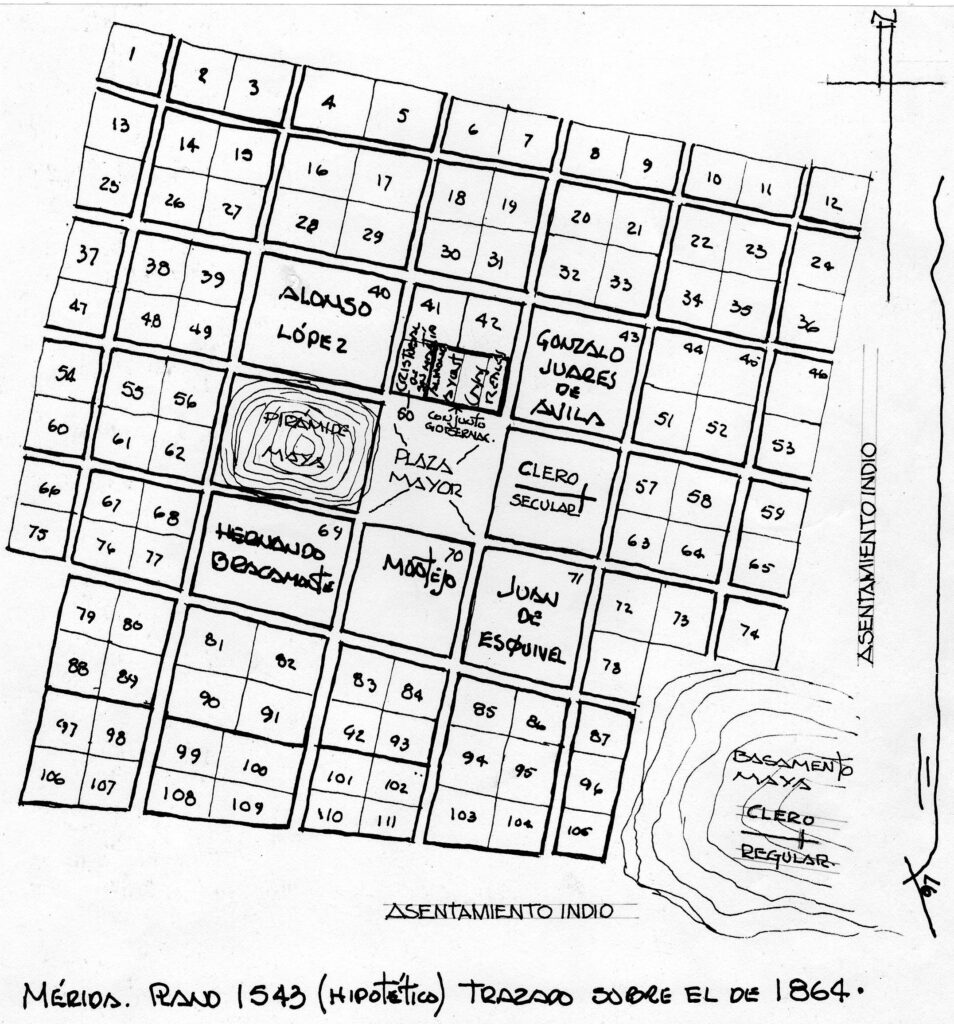

La morfología urbana de Mérida estuvo por lo tanto determinada por la presencia de edificaciones mayas y por los antiguos caminos de la ciudad (Figura 1). El Arquitecto Aercel Espadas Medina, estudioso de la ciudad, ha presentado algunos análisis que muestran cómo el trazo urbano colonial correspondió con dos antiguos caminos de T’Hó y por lo tanto su orientación como ocurrió en tantas ciudades latinoamericanas (Espadas, 1993, 1995).

Por otra parte, la información histórica sobre la fundación de Mérida es muy limitada, se cuenta con la carta fundacional de Mérida, en la cual se refiere un plano hasta ahora desconocido. Esta circunstancia ha propiciado hipotéticas aproximaciones a la primera configuración de la Mérida Colonial (Figuras 2 y 3).

En sesión del cabildo el 29 de diciembre de ese año:

…el Teniente de Gobernador había venido preparado a complacer esta solicitud, porque inmediatamente sacó de su pecho, un gran pergamino, que contenía el plano de la ciudad, y lo depositó sobre la mesa del cabildo. Cada poblador tenía señalado en él un solar, de lo cual podía convencerse leyendo su nombre escrito en el lugar en el que se le había designado. Mandose sacar una copia de esa distribución en el libro del cabildo, señalándose para egidos y arrabales quinientos pasos en contorno de la traza de la población y se dispuso que nadie levantase en este espacio ninguna construcción so pena de perderla (Ancona, 1889).

Desde el fin del período colonial hasta la primera mitad del siglo XIX, Mérida fue una ciudad con un crecimiento lento, sin embargo, con el auge de la producción agroindustrial del henequén, la ciudad creció y se colocó en el plano nacional con otras de las capitales prósperas en el país entresiglos XIX y XX. Esa industria rural, por otra parte, también contribuyó a mantener a la población de Yucatán mayoritariamente habitando en las haciendas henequeneras, hasta la década de 1960, cuando el monocultivo del agave conocido como henequén (y en el extranjero como sisal) llegó a su fin, e inició para la capital el fenómeno conocido como proceso de urbanización.

Procesos urbanos de Mérida, 1972-2019

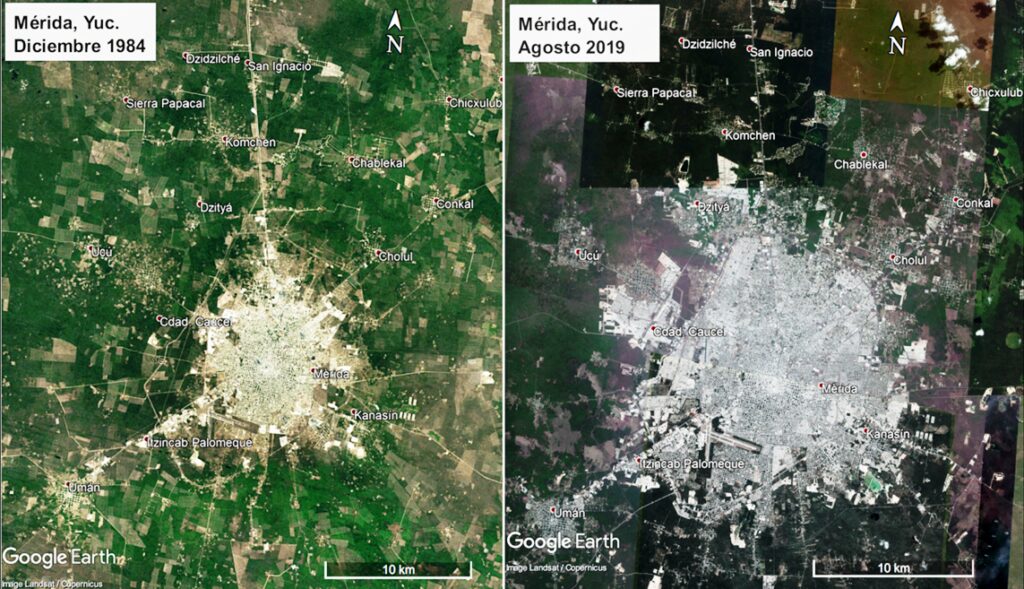

En la década de los años de 1970, inició el proceso de expansión que hasta el presente continúa, fundamentalmente debido a procesos migratorios provenientes tanto del medio rural -intensa entre 1970 y 1990- como, sobre todo en años recientes, del ámbito nacional e internacional, atraídos los primeros por las condiciones de seguridad y los segundos por la riqueza cultural histórica, ambiental, de vegetación y costa, así como de servicios y equipamiento en el Estado de Yucatán.

Todo ello ha derivado en un crecimiento exponencial con un modelo urbano con signos de alto riesgo en los años recientes, tanto ambientales como sociales y económicos: En primer término, la sustantiva interacción que sustenta la cohesión social yucateca muy reconocida y que ha sido determinante en las condiciones de seguridad tan codiciada en estos momentos en el país y en general en América Latina; en segundo término, la cobertura vegetal abundante que caracteriza la ciudad y el agua en el subsuelo, con la peculiaridad de tratarse de una zona kárstica; por último, el patrimonio cultural en general, y aquí hacemos énfasis en los sitios con estructuras mayas prehispánicas en el área urbana, algunos habilitados como lugares de encuentro de las relaciones sociales, y de apreciación de la naturaleza y la cultura en la ciudad.

Respecto a los procesos migratorios y sus impactos sociales, la ciudad de Mérida es un polo de atracción muy fuerte en la región debido a su condición de ser el centro más dinámico de la Península de Yucatán, según el Programa Integral de Desarrollo de la Zona Metropolitana (PIDEM 2011), pues ha generado altos ritmos de crecimiento poblacional y concentración económica. Esto a su vez, en las últimas décadas debido a su incremento acelerado, ha estructurado la actual tendencia al predominio de habitantes urbanos en territorio peninsular, desde 2010. El cincuenta por ciento de los habitantes yucatecos residen en la Zona Metropolitana de Mérida, alcanzando 1 millón 027 mil 004 habitantes.

En el otro extremo, la población extranjera que ha migrado para radicar en Yucatán hasta el año 2017 estaba constituida según CONAPO de más de 3200 estadounidenses. Los procesos gentrificadores que han comenzado a ocurrir desde los años 1990, intensificándose en el año 2000, explican los problemas socioespaciales que tienen que ver con afectaciones de diferente índole al patrimonio urbano arquitectónico y a las relaciones sociales de los habitantes originales muy disminuidos cuantitativa y cualitativamente en sus condiciones de habitabilidad

Lo que se conoce como desarrollo inmobiliario ha sido el estandarte de gobiernos para autorizar uso de suelo y obras con un único fin especulativo, con escasa perspectiva de las afectaciones al contexto ambiental urbano. En Mérida, entre 1985 y 2015, se autorizaron 7,828 hectáreas destinadas a desarrollos inmobiliarios habitacionales; es decir, tan sólo en 30 años se ha gestionado el 30% de la actual Área Urbanizada, con una creciente pérdida de capa vegetal (Figura 4).

Además, a partir de que se decreta una Zona Metropolitana, sin que sea una realidad, una gran cantidad de poblaciones pequeñas como ex haciendas y sitios arqueológicos del Municipio de Mérida fue insertada en el área de interés del “desarrollo” inmobiliario, y con ello ha propiciado una zona fragmentada en cuanto servicios, infraestructura y equipamiento, pero sobre todo ha impactado a las localidades cercanas, alterando su dinámica social y rural redefiniendo su crecimiento o desarrollo de manera exógena, y por tanto con un riesgo total de desplazar el espacio y la cultura a esas comunidades originarias.

La expansión urbana fomentada por el sector inmobiliario y los gobiernos de las últimas décadas, ha ocasionado continuos movimientos físicos entre la ciudad y otros asentamientos cercanos, propiciando áreas conurbadas y una expansión aún más acelerada de la ciudad. Con la urbanización de esas áreas antes rurales, los tres aspectos hasta ahora señalados se reafirman: a) modificación de las relaciones que cohesionan a los asentamientos originales con la instalación de nuevos residentes diferentes y en mayor cantidad; b) pérdida de masa vegetal frente a la densidad constructiva, impulsada sobre todo con fines habitacionales masivos, y c) desaparición de la cultura local, en particular la arquitectónica proveniente de estratos históricos milenarios en Yucatán.

Permanencias arquitectónicas para el desarrollo urbano

El desafío ante la expansión urbana desarticulada, desintegrada y desconectada de la mancha urbana, nos lleva a múltiples preguntas: ¿Cómo tender al crecimiento urbano más ordenado? No existe respuesta única a pregunta tan amplia, pero de manera específica para este trabajo nos cuestionamos: ¿La ocupación de suelo forestal puede aportar usos de suelo de amplia exigencia de servicios públicos, mitigar los efectos de la desforestación y cambios de uso de suelo incongruentes con las vocaciones y aptitudes naturales? Además, debido a que muchos sitios arqueológicos son áreas forestales ¿es posible su integración a la dinámica de vida urbana en el siglo XXI?

Sobre las permanencias urbanas y municipales de Mérida, y las estratificaciones históricas que pueden dar cuenta de la larga cultura edilicia histórica maya-yucateca, no siempre se ha sabido con precisión. Sin embargo, desde la última década del siglo XX, existe el antecedente de la fundación de un Departamento de Patrimonio Arqueológico y Natural incorporado a la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, promovida por Josep Ligorred, cuya función primordial se enfocó a ejercer, por primera vez en la historia del Ayuntamiento, un control para regular los cambios de uso del suelo en las áreas con vestigios prehispánicos, construcciones coloniales y espacios naturales (usos compatibles, condicionados o incompatibles), mediante una zonificación patrimonial del municipio. Antes de ello, el Ayuntamiento de Mérida otorgaba los permisos de uso del suelo sin considerar el factor de la presencia de tales elementos y, desde luego, sin llevar a cabo estudios de impacto sobre los mismos ni diseñar e impulsar actividades de rescate y/o salvamento.

Cuando inició el siglo XXI se realizaron recorridos del territorio municipal para identificar características específicas de las estructuras edificadas en los sitios arqueológicos y conjuntos históricos, enfocando también rasgos naturales (como tipos de suelo en sus contextos y fuentes de agua) con el fin de conocer sus dimensiones y límites geográficos probables. También se incluyeron lugares que fueron señalados por informantes locales, sitios no citados en los Atlas, y se añadieron otros que, aunque conocidos, no se encontraban referenciados, como por ejemplo, algunos parques de la ciudad.

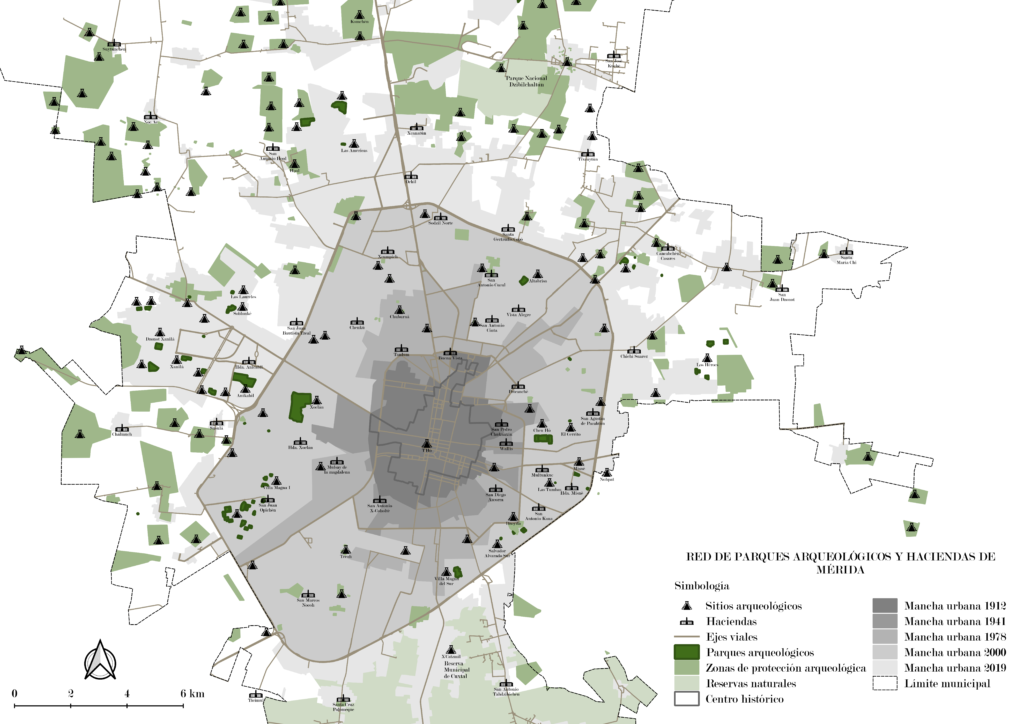

Así se elaboró una primera aproximación al ordenamiento territorial del patrimonio del municipio de Mérida, y se gestionó su protección, estudio e integración, a través de su incorporación en el Programa de Desarrollo Urbano de 2003. Con la información de los sitios arqueológicos, la zonificación arqueológica del Centro Histórico, las dos áreas naturales protegidas (Parque Nacional Dzibilchaltún y la Zona de Conservación Ecológica ―Reserva Cuxtal) y los cenotes, se desplegaron planos del patrimonio cultural y natural del municipio de Mérida (Ligorred, 2009).

A la fecha, el registro de sitios arqueológicos es de 223, aumento significativo de los 98 reconocidos en el Atlas de 1980 (Garza y Kurjack, 1980), sobre todo por las correcciones de los planos de límites municipales, los acuerdos intermunicipales sobre dichos límites, la revisión de informes y publicaciones de trabajos arqueológicos recientes y, de manera importante, los acuerdos de colaboración entre el municipio y el INAH.

Desde esa instancia municipal, se gestaron como espacios públicos lugares en torno a permanencias arquitectónicas mayas prehispánicas y coloniales, bajo la modalidad de parques urbanos en la mayoría de los casos. A la fecha, se cuenta con más de 20 parques, la mayoría repartidos en los extremos oriente y poniente de la ciudad, aunque recientemente se están agregando más parques en el norte del municipio (Figura 5).

Red de espacios públicos: parques arqueo ecológicos

Es urgente procurar la salvaguarda de los sitios arqueológicos a través de la elaboración de propuestas y proyectos de integración urbana en las zonas que se determinan como de protección arqueológica en el Programa de Desarrollo Urbano. Un riguroso control para la regulación adecuada del uso del suelo y la eficiencia en la gestión técnica del patrimonio arqueológico, permitirá todavía integrar al desarrollo urbano los vestigios del pasado como parte del equipamiento a través de una red de espacios públicos y/o parques temáticos. El control sobre las obras de mejoramiento de la infraestructura urbana y en la planeación de nuevos fraccionamientos, debe ser una prioridad en aquellos municipios como Mérida en los que el crecimiento acelerado amenaza su patrimonio cultural (Ligorred, 2009, p. 413).

A la fecha, se cuenta con 21 de estos parques, la mayoría repartidos en los extremos oriente y poniente de la ciudad, aunque recientemente se están agregando más parques en el norte del municipio. Varios de estos parques, sobre todo derivados de estrategias aplicadas por cerca de 15 años para mantener reservas arqueológicas de importantes dimensiones resguardan además muestras de vegetación autóctona y parte de su fauna asociada. Contextos como estos permiten visibilizar la dimensión maya del territorio, desde sus orígenes prehispánicos hasta el paisaje en el que aún se desarrollan muchas de las actividades de la población maya actual en otras regiones de la península de Yucatán.

Esta veintena de áreas públicas constituyen una red de parques urbanos como existen pocos en otras latitudes, pues se estructuran fundamentalmente en torno a una preexistencia histórica edificada y éstas precisamente son el leiv motiv del lugar, donde por tratarse de áreas que son propiedad municipal se han convertido en espacios lúdicos para las relaciones sociales y la memoria, incorporado infraestructura de tipo no invasiva como andadores, senderos, áreas de descanso, plazas, en principio destinados a ser visitados por vecinos y empleados como atractivos lugares de paseo, reuniones de grupos civiles y para realizar algún deporte, generalmente caminata, o escenarios para ceremonias y juegos tradicionales, presentaciones de libros, conciertos, o simplemente para ir a observar los astros y el cielo en algunas noches. Sin embargo, abiertos a la posibilidad de cualquier visitante (Figura 6).

Es en este sentido en el que el visibilizar la riqueza patrimonial de estos espacios cobra mayor trascendencia, pues añade a la lectura de la ciudad rasgos que de otra manera se pasan por alto dada la prevalencia de discursos más vinculados al carácter colonial que se aplica en la promoción turística y, lamentablemente, en el imaginario de la ciudad.

Contextos como estos permiten visibilizar las ocupaciones humanas del territorio, desde orígenes tan remotos como el prehispánico hasta el paisaje en el que aún se desarrollan muchas de las actividades ancestrales de la población actual en otras regiones de la península de Yucatán.

También estos lugares han sido parte de estrategias aplicadas por cerca de 15 años para mantener reservas arqueológicas y conjuntos históricos de importantes dimensiones, lo cual ha redundado en el resguardo y protección de importantes muestras de vegetación autóctona y parte de su fauna asociada.

Las permanencias del patrimonio cultural y natural ofrecen la oportunidad de confrontar, de manera sostenible, transformaciones causadas por el crecimiento urbano, caracterizado por un aumento de la densidad constructiva, frente a la disminución de la cobertura vegetal; el incremento poblacional y los desequilibrios sociales, así como por la desvaloración de los vestigios prehispánicos y del patrimonio arquitectónico urbanos en general.

Es en este sentido, generar áreas que permitan permanecer y visibilizar permanencias culturales edificadas y naturales endémicas, es de gran trascendencia ante los riesgos antes enunciados, así como también añade a la lectura de la ciudad rasgos que de otra manera pasan desapercibidos ante la prevalencia de discursos más vinculados al carácter intemporal y desordenado que se aplica en la promoción turística y en el imaginario fantasioso acerca de la ciudad.

La riqueza y envergadura del patrimonio arqueológico, arquitectónico y natural de Mérida y su Municipio y sus características regionales culturales poblacionales, ofrecen la oportunidad de generar un modelo de gestión pública innovador y sostenible (Figura 7), producto del diálogo entre las transformaciones urbanas y las permanencias del patrimonio (Ligorred, 2013).

Los mecanismos propuestos para ello consisten en trabajar, mediante proyectos de integración urbana, las zonas que se han determinado como de protección, en el Programa de Desarrollo Urbano. En donde es importante ejercer un riguroso control en la regulación del uso del suelo y lograr la eficiente gestión técnica del patrimonio arquitectónico y urbano. Asimismo, es esencial el control sobre las obras de mejoramiento de la infraestructura urbana en la planeación de nuevos fraccionamientos (Ligorred, 2009, p. 413).

De acuerdo con Ballart, hay que distinguir en cualquier ámbito territorial y más específicamente en cada municipio, cuatro tipos de activos patrimoniales fundamentales: la calidad paisajística del territorio, la calidad de los bienes del patrimonio material y de las manifestaciones del patrimonio inmaterial, así como la de la trama urbana construida (Ballart, 2018).

Por tanto, el desarrollo urbano debiera ocurrir de la mano de esos activos del patrimonio. Así, en una ciudad moderna como Mérida, construida sobre una ciudad antigua, el desarrollo amerita una perspectiva mayor y un esfuerzo adicional entre todos aquellos que trabajan en torno a una urbe: las administraciones públicas, las empresas privadas y las asociaciones civiles. Todos actores activos que al asumir que la rentabilidad de una inversión en el caso del patrimonio viene dada, sobre todo por un lado en beneficio de la cohesión social de la ciudadanía y, por otro, de gran interés en las demandas del turismo cultural, lo que busca valorar lo auténtico, lo original, lo diferente, lo que está escrito en el patrimonio del municipio.

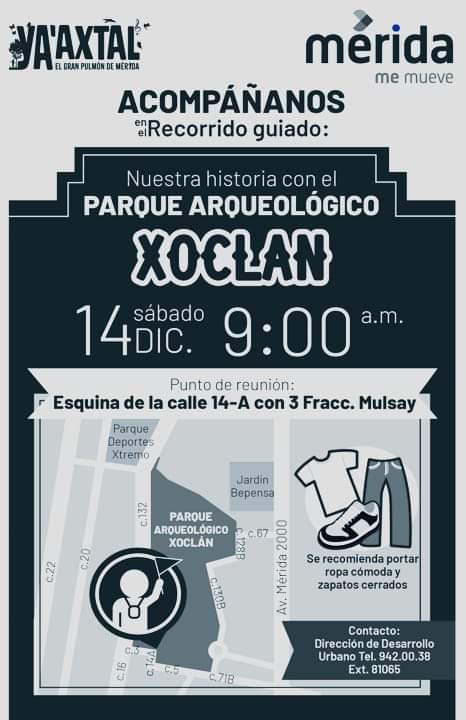

El caso del Parque Arqueoecológico Xoclán es uno de los proyectos detonantes para poner en práctica un modelo alternativo para la valoración y el uso social de estos espacios, y estructurar la red de parques con estas características en el municipio.

¿Qué se conserva y qué no? Desde hace algunas décadas se han creado equipamientos culturales en los parques de algunos fraccionamientos de Mérida, pero todavía el problema es el abandono, debido a la falta de una planeación integral y del reconocimiento por parte de las autoridades municipales y de la iniciativa privada –constructores y comerciantes, principalmente- de la rentabilidad del patrimonio.

En este sentido se ha avanzado en dos aspectos: por una parte, actualmente existen ciertos avances en el municipio de Mérida, a través del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), que elaboró el documento Estrategias Municipales para la Resiliencia Urbana (2018); por otro lado, dos proyectos importantes, uno debido al antecedente arriba descrito en la Subdirección de Patrimonio municipal, desde donde surgió el proyecto del Parque Arqueoecológico Xoclán desde los años noventa del siglo anterior, otro importante antecedente, Dzibilchaltún, a 16 kilómetros del centro de la ciudad T’Hó, cuyos estudios arqueológicos revolucionaron el concepto de las ciudades mayas (fue precisamente el plano de Dzibilchaltún el que se utilizaría como base para el decreto de 1987 como uno de los primeros Parques Nacionales en México).

Además, entre las propuestas más recientes, el IMPLAN ha anunciado como el Gran Pulmón de Mérida al Parque Arqueoecológico Xoclán (proyecto detonante para poner en práctica un modelo alternativo para la valoración y el uso social de estos espacios, y para estructurar la red de parques con estas características en el municipio).

Es en este sentido, sobre la base tanto del desarrollo del conocimiento y la experiencia con los casos señalados, que consideramos que la red de espacios y parques públicos con las características de los meridanos aquí descritos sin duda contribuye a ello, respondiendo a nuestra pregunta inicial:

Es posible que el desarrollo urbano vinculado a permanencias edilicias históricas, aporte usos de suelo de amplia exigencia de servicios públicos, para así contribuir a mitigar los efectos de la desforestación y cambios de uso de suelo incongruentes con las vocaciones y aptitudes naturales; y también es posible su integración a la dinámica de vida urbana en el siglo XXI.

Conclusión

Mérida debe a su pasado un reconocimiento basado en una renovada valoración local y exógena, así como en un uso social de su patrimonio; no obstante, aún es un reto incentivar, dentro de las políticas públicas, el que se promueva la valoración y el uso social del patrimonio, evitando yuxtaposiciones normativas y descoordinación sectorial.

No se ha implementado en esa ciudad, ni en la región todavía, alguna solución urbana basada en la naturaleza con la finalidad de vincular las transformaciones de las ciudades y la conservación del medio natural; sin embargo, el caso de Xoclán es la primera respuesta emergente que está dejando evidencia de su trascendencia, en materia de propiciar paisajes urbanos armónicos con los tejidos sociales y los contextos naturales del territorio.

Desde el concepto de parque arqueológico consideramos esta categoría como propuesta articuladora de tres elementos esenciales: la relación entre la gestión y las políticas de desarrollo urbano; la estrecha relación entre la conservación del patrimonio y el hacer ciudad (asumiendo la relevancia de la dimensión pública de los usos y significados de los lugares heredados); y la relevancia del hecho que, en Mérida, existe una considerable superficie de al menos 160 hectáreas de espacio urbano, suceptible de convertirse en parque arqueológico, y que contienen amplias cubiertas vegetales y vestigios mayas de larga data (donde naturaleza y cultura convergen y proveen una gran oportunidad para cualificar la ciudad actual).

A través de la implementación de parques arqueológicos se pretende hacer frente a la destrucción y el abandono de áreas con vestigios mayas prehispánicos, así como de áreas verdes que perviven, a través de una política pública transversal, que considera la conjunción de esfuerzos entre instituciones de carácter público y la colaboración sistemática y permanente con actores de la sociedad civil, que debe materializarse. Concretar esta transversalidad permitirá orientar, organizar y focalizar de mejor manera la aplicación de políticas públicas, planes, programas o proyectos, contribuyendo a una mayor generación de información, y es ahí donde la conservación del patrimonio arquitectónico representa un elemento transversal.

También los parques arqueológicos, como categoría para los yacimientos arqueológicos acondicionados y abiertos al público en áreas urbanas, definidos como figura para la gestión del patrimonio cultural, podrían considerarse en “programas de generación de empleo, promoción turística o difusión cultural, y en los respectivos presupuestos”, como una “noción jurídica” (Pérez-Juez 2006:212). Esta gran cantidad de espacio patrimonial es un aporte significativo para la memoria social y la sostenibilidad, que redunda en una mejor calidad de vida de los habitantes, tanto de los sectores urbanos como de la totalidad del municipio.

Desde la academia, la propuesta de estructurar una red de parques arqueológicos significa redirigir el desarrollo urbano hacia un modelo de ciudad propio y apropiable para sus habitantes desde la cultura y la naturaleza, a través una política integral. Esta propuesta de estrategia urbana comprensiva y articuladora de las antiguas áreas mayas dispersas y en peligro de desaparición total en Mérida, bien puede comenzar a construirse a través de una red de parques urbanos.

Por todo lo hasta aquí señalado, estamos ciertos de que, frente a los enfoques parciales que han probado su ineficacia en múltiples urbes, el planteamiento urbano debe ser gestado desde la totalidad y diversidad de ámbitos socioespaciales que vitalizan la ciudad actual.

Bibliografía

Ancona, E. (1889). Historia de Yucatán. Libro III. México: Editor Manuel Heredia Arguelles.

Ballart, J. (2018). Paisaje y patrimonio. Un mismo destino a compartir. Madrid: IAS Arqueología Editorial.

De Landa, D. (1994). Relación de las cosas de Yucatán. México: CONACULTA.

Espadas Medina, A. (2010) Mérida sin M ni R. Sin mitos ni romanticismos de su fundación hasta su segunda modernización. Primera parte. Cuadernos de arquitectura de Yucatán, 23. FAUADY, Mérida.

Espadas Medina, A. (31 de diciembre de 1995). Mérida génesis y estructura. Unicornio, suplemento cultural del diario Por Esto! Mérida, Yucatán.

Espadas Medina, A. (1993). Mérida: La Traza Borbónica Última Virreinal, Primera Modernización. En Mérida: El Azar y la Memoria. Mérida: APAUDADY.

Estrategias Municipales para la Resiliencia Urbana (2018). Instituto Municipal de Planeación de Mérida (IMPLAN). Ayuntamiento de Mérida 2015-2018. Con la colaboración de ARUP International Development e Ithaca Enviromental. Mérida, Yucatán. http://isla.merida.gob.mx/serviciosinternet/ordenamientoterritorial/docs/EMRU.pdf

Garza, S. y Kurjack, E. (1980) Atlas Arqueológico de Yucatán. México: INAH.

Ligorred Perramon, J. (1998). T´Hó, la Mérida ancestral. Mérida: H. Ayuntamiento de Mérida, Dirección de Desarrollo Urbano.

Ligorred Perramon, J. (1999). T’Hó en el Centro Histórico de Mérida. Ichcanzihó, 1, p. 7. Dirección de Desarrollo Urbano. Ayuntamiento de Mérida

Ligorred Perramon, J. (2009). La gestión municipal del patrimonio arqueológico en Mérida, Yucatán (México) (Tesis de Maestría en Ciencias Antropológicas con especialidad en Arqueología). Universidad Autónoma de Yucatán. Facultad de Ciencias Antropológicas, Mérida (Yucatán).

Ligorred Perramon, J. (2013). La gestión de los sitios arqueológicos en las áreas urbanas del estado de Yucatán (México) (Tesis de Doctorado en Gestión de la Cultura y el Patrimonio). Facultad de Geografía e Historia de la Universitat de Barcelona (Catalunya).

Ligorred, Josep, Rodrigo Liendo y José Antonio González Iturbe. 2017. Modelos de gestión del patrimonio arqueológico y arquitectónico: laboratorio y proyectos innovadores para su democratización. En Diversidad e identidad. Contextos del patrimonio cultural edificado. Coordinadora Blanca E. Paredes Guerrero. Universidad Autónoma de Yucatán. Mérida (Yucatán).

Paredes Guerrero, B. y Ligorred Perramon, J. (2015) Conservación, sostenibilidad y desarrollo social. Zonas arqueológicas y pueblos vivos de Yucatán. En M. Nel-lo Andreu, B. L. Campos Cámara y A. P. Sosa Ferreira (Eds.), Temas pendientes y nuevas oportunidades en Turismo y Cooperación al Desarrollo. Actas del II Congreso de la Red Internacional de Investigadores en Turismo, Cooperación y Desarrollo COODTUR (pp. 142-115). Universidad de Quintana Roo, Universitat Rovira i Virgili y Universidad del Caribe. http://www.coodtur.org/wp-content/uploads/2016/04/II-Congr%C3%A8s.pdf

Pérez-Juez Gil, Amalia (2006). Gestión del Patrimonio Arqueológico. Editorial Ariel, Ariel Patrimonio, Barcelona.

Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Mérida 2003. En Diario Oficial del Gobierno del estado de Yucatán 29969. 23 de septiembre. Mérida. 2003.

Programa Integral de Desarrollo Metropolitano de Mérida (PIDEM). Fundación Plan Estratégico de Yucatán, A.C. Grupo de Desarrollo Metropolitano. Jorge Bolio Osés (Responsable Técnico) Alfonso X. Iracheta (Asesor principal). 2011. Consulta en https://www.cideu.org/wp-content/uploads/2019/12/merida-pidem.pdf

Programa Municipal de Desarrollo Urbano. Instituto Municipal de Planeación (Coord.). Ayuntamiento de Mérida. 2018.

Salazar Ilarregui, J. (1864-65). Plano topográfico de la Ciudad de Mérida, de Agustín Díaz. Mérida: Comisión Científica de la Comisaria Imperial de la Península de Yucatán.