Artículo en PDF

DOI:

The daily construction of urban heritage from a gender perspective

Norma Mejía-Moralesa

aUniversidad de Guanajuato: E-mail, ORCID, Researchgate.

Recibido: 04 de agosto del 2023 | Aceptado: 22 de febrero del 2024 | Publicado: 31 de marzo de 2024

Resumen

Los antecedentes sobre el urbanismo de género reportan estudios retrospectivos del uso del espacio público y las dinámicas espaciales en diferentes momentos históricos, y reconocen que la perspectiva androcéntrica ha incidido en sus condiciones de inseguridad, violencia y desigualdades. Esta investigación, al tener como problema a resolver ¿cómo la mirada femenina expresada en el uso cotidiano del espacio constituye un factor endógeno en la construcción de la condición patrimonial de las centralidades históricas de las ciudades mexicanas?, se suma a quienes proponen desarrollar un constructo disciplinar con perspectiva femenina. Su objetivo es dimensionar la magnitud de la incidencia del uso cotidiano del espacio, por parte del género femenino, en la construcción de la condición del mismo, teniendo como caso de estudio la centralidad histórica de la Ciudad de Guanajuato, México, cuya condición patrimonial y singularidad socioespacial determinada por la forma urbana, ofrece un contexto de observación del fenómeno diferente a los estudios urbanos con visión de género desarrollados en ciudades metropolitanas latinoamericanas y españolas con gran concentración poblacional. El estudio fue descriptivo correlacional, no experimental, y está centrado en la observación empírica no participante de la vida cotidiana en tres de sus dimensiones: espacio, tiempo y actividades. Los datos plasmados en mapas temáticos, gráficos y tablas, ofrecieron como principal hallazgo el reconocimiento del papel que tiene la actividad comercial desarrollada por mujeres en la vía pública, cuyos atributos de apropiación espacial, resistencia y resiliencia constituyen el génesis de la condición patrimonial del caso de estudio.

Palabras clave: Espacio urbano patrimonial, urbanismo con perspectiva de género, vida cotidiana.

Abstract

The background work on gender urbanism reports retrospective studies of the use of public space and spatial dynamics in different historical moments and recognize that the androcentric perspective has affected their conditions of insecurity, violence, and inequalities. This investigation, having as a problem to solve how the feminine gaze expressed in the daily use of space constitutes an endogenous factor in the construction of the patrimonial condition of the historical centralities of Mexican cities, joins those who propose to develop a disciplinary theoretical construct with a feminine perspective. Its objective was to measure the magnitude of the incidence of the daily use of space by the female gender in the construction of its patrimonial condition, taking as a case study the historical centrality of the City of Guanajuato, Mexico, whose patrimonial condition and singularity determined by its urban form, offers a context of observation of the phenomenon that is different from urban studies with a gender vision developed in Latin American and Spanish metropolitan cities with high population concentration. The study was descriptive, correlational, non-experimental, focused on non-participant empirical observation of daily life in three of its dimensions: space, time, and activities. The data reflected in thematic maps, graphs and tables, offered as main findings the recognition of the role of the commercial activity carried out by women on public roads, whose attributes of spatial appropriation, resistance and resilience constitute the genesis of the patrimonial condition of the case study.

Keywords: Heritage urban space, everyday life, urban planning with a gender perspective.

Introducción

La temática de este estudio se aborda desde la diversidad y perspectiva de género, cuestionando su ausencia, generalización y estandarización en la conceptualización del comportamiento de los fenómenos socioespaciales presentes en la ciudad y en sus centralidades históricas, y sobre todo en la construcción de su condición patrimonial.

La discusión sobre el género inició en la década de los años sesenta, intensificándose a finales del siglo XX y principios del XXI, al incluir en el debate a los roles y la perspectiva de género (a lo que no es ajeno el constructo teórico urbano en el que la diversidad de voces femeninas[1] ha aportado igual diversidad de aristas y temáticas relacionadas con el estudio de las ciudades desde la óptica de la mujer).

En términos generales, la construcción teórica del urbanismo con perspectiva de género reciente, se caracteriza por lo vasto de su producción y cuestionamientos sobre: a) cómo se piensa la ciudad; b) quiénes hacen la arquitectura y la calidad de su formación profesional; c) dinámicas socioespaciales relacionadas con las desigualdades de género expresadas en el espacio, y por ofrecer propuestas de solución que diluyan el impacto de la producción teórica y metodológica androcéntrica y patriarcal, que han determinado las características de la arquitectura y la ciudad en su uso cotidiano.

De forma más particular, en Latinoamérica se ha documentado el involucramiento de las mujeres en la construcción de las ciudades (con la vivienda como eje fundamental), proceso en el que pese al rol género y mandatos culturales, las mujeres han asumido un papel activo y protagónico a través de su participación en el movimiento urbano popular en organismos institucionales u organizaciones sociales (Massolo, 1992a, 1992b y 2004). Así, se cuestionan, por ejemplo, el concepto de ciudad, los nuevos atributos espaciales de la arquitectura y la ciudad como ámbitos de igualdad, la aportación sobre la perspectiva de género en el urbanismo, y la utilidad de incluir esta perspectiva en la metodología de diseño urbano y planeación (Gutiérrez, coord. 2011).

En el ámbito de la arquitectura, la mirada de género debate sobre el sesgo en la formación profesional, la inserción laboral y lo limitado del campo profesional que viven las mujeres (Nova, 2014), así como sobre el uso y ocupación del espacio público femenino, centrándose en las dinámicas socioespaciales generadas por la desigualdad de género: la violencia, inseguridad e invisibilización de las necesidades femeninas, entre otras. (Muxi, et.al. 2011).

Este artículo se suma a los estudios que abordan la teoría urbana, su reinterpretación, y a los que ofrecen pautas para ello, ofreciendo elementos para la discusión sobre la concepción de la ciudad a partir del uso cotidiano que hacen las mujeres del espacio urbano, reconociendo que en la dinámica diaria se producen y reproducen sesgos de género que se plasman en las características espaciales, pero también, se replican aspectos de apropiación, identidad y apego, que suman al proceso de construcción de la condición patrimonial del espacio urbano, aspecto al que aquí nos enfocamos.

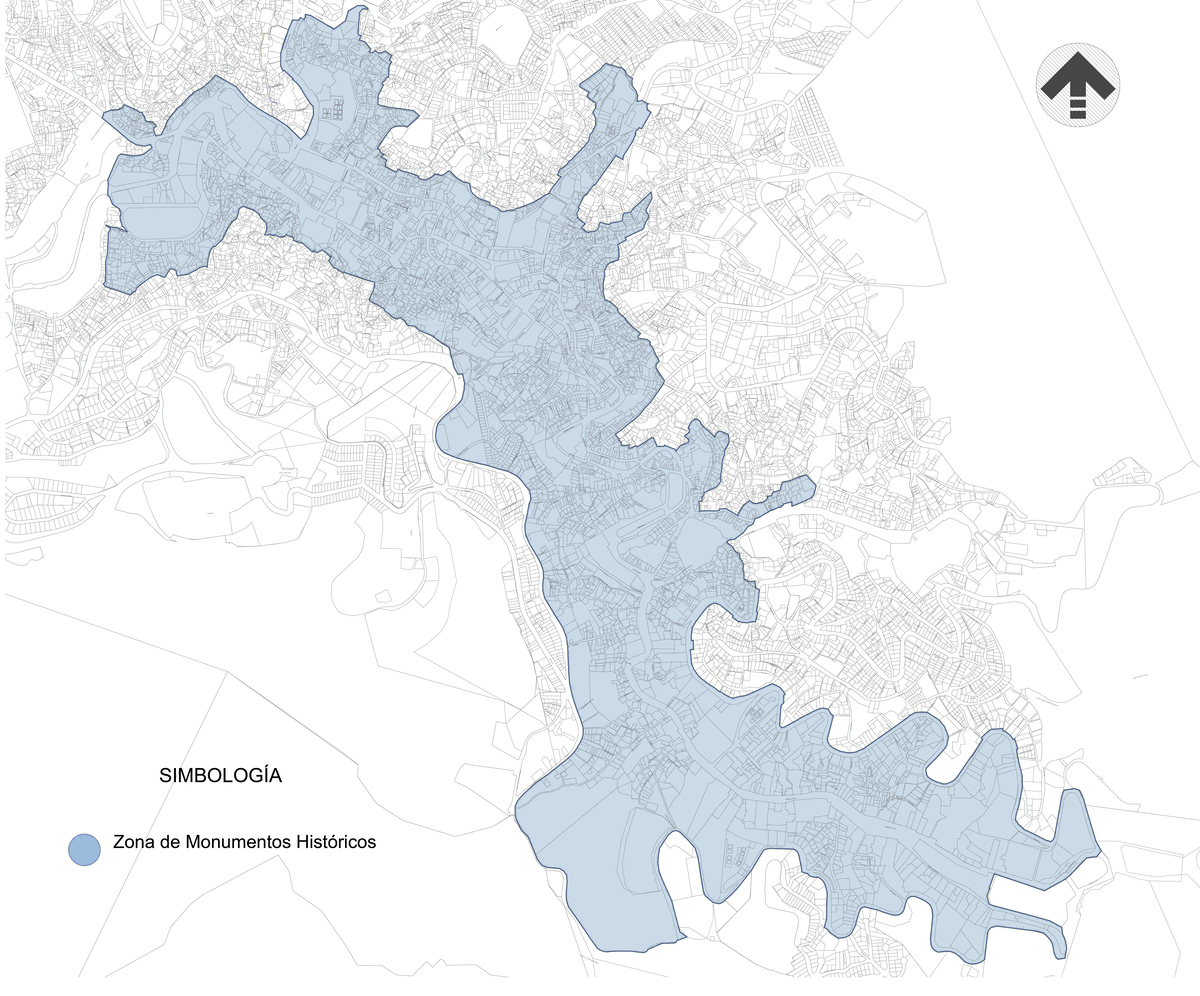

El estudio se realizó en la centralidad histórica de la ciudad de Guanajuato, México, sitio que engloba a la zona de monumentos y parte del área central de la capital del estado, zona caracterizada por su condición patrimonial[2] y por la dinámica comercial que se presenta en el espacio público (figura 1); aspectos que constituyen manifestaciones culturales en las que se observaron los matices que asume el urbanismo con perspectiva de género en este tipo de ciudades, reconociéndose entre sus atributos la presencia de desigualdades de género en el uso cotidiano del espacio, generadas a partir de los rasgos socioculturales de sus habitantes.

Con base en lo anterior, el contenido de este documento incluye en sus siguientes apartados el encuadre teórico metodológico y la descripción de los resultados relevantes del estudio para proceder a su discusión, y para cerrar con las conclusiones correspondientes a este estudio.

Género, roles de género y perspectiva de género

Reconociendo la cantidad y diversidad de producción teórica respecto al género y a la perspectiva de género en distintas disciplinas del conocimiento, sobre todo en las ciencias sociales y, dado que el objetivo de este artículo no es debatir sobre la teorización de estos conceptos, sólo se consignan aquí las posiciones en las que se basa la disertación del estudio.

El inicio del uso del término género data de finales de la década de los sesenta del siglo XX. La evolución del concepto, la construcción de roles de género y el origen de la perspectiva de género han sido consecuencia de los cambios históricos en el contexto sociocultural. Novas (2014) establece tres momentos importantes de este proceso evolutivo: el primero, caracterizado por la subordinación, el patriarcado, y por el empleo gramatical para distinguir palabras masculinas, femeninas o neutras; el segundo, enfocado en la relación varón-mujer, distinguiéndose por un modelo igualitario que diluye las diferencias biológicas entre los sexos y por la prevalencia de movimientos sociales en pro de los derechos de la mujer. En el tercero, se considera que los “rasgos propios de la feminidad y masculinidad obedecen a la asignación de funciones a cada uno de los sexos por parte de la sociedad” (Miranda-Novoa, 2013, p. 7).

Es el tercer momento el de mayor utilidad para esta disertación, porque es cuando el concepto de género se constituye como categoría de análisis de las ciencias sociales para el estudio de las diferencias entre el varón y la mujer, y para “entender las organización social, económica, política y jurídica que expresan las diferencias entre varón y mujer en términos de desigualdad entre sexos” (Miranda-Novoa, 2013, p10), y por ende en la forma en que se vive el espacio de manera cotidiana.

La magnitud de las distinciones entre sexos a través del concepto de género ha dado pauta a las asignaciones de roles de género y expectativas socioculturales que se construyen con respecto a las diferencias sexuales (Scott, 1996), y que se asignan y aplican en los distintos ámbitos de la vida cotidiana a actividades y forma de comportarse a partir de los roles culturales de género “con respecto a su propio sexo, al sexo contrario, ante los hijos, incluido en ello determinadas particularidades psicológicas atribuidas y aceptadas” (Fernández, 2000, p 65) en un contexto social y tiempo determinado, construyéndose un esquema cultural de género del que, al ser un constructo cultural aprendido, es posible su deconstrucción.

El reconocimiento de la existencia de diferencias entre los sexos da soporte a la ‘perspectiva de género’, y a la promoción del derecho a las diferencias entre hombres y mujeres, la corresponsabilidad en el trabajo, la familia y todo ámbito social de la vida cotidiana. La perspectiva de género, como categoría de análisis, enfatiza “las variaciones históricas y culturales de los arquetipos de lo femenino y lo masculino […], enriqueciendo la comprensión de la realidad social, y de los diversos modos en que lo femenino y lo masculino intervienen en su composición” (González 2009, citada en Miranda-Novoa, 2014, p.11).

Las características del uso cotidiano del espacio ofrecen elementos de utilidad para la comprensión de tres aspectos: uno, el comportamiento diferencial de los hombres y mujeres y la lógica socioespacial que tiene como escenarios los espacios arquitectónicos y urbanos (casa, el barrio, la colonia, el vecindario) que, en el caso de estudio, además, tienen atributos patrimoniales; dos, coadyuvan en la identificación de la posible reproducción de roles de género, de discriminación e invisibilización de las necesidades de las mujeres y; tres, ayudan a reconocer la singularidad con la que se vive el espacio desde la mirada femenina, y cómo esta particularidad imprime atributos de apego y apropiación, que son rasgo de los roles sociales y culturales reconocidos como femeninos.

La investigación se fundamenta en esta concepción de la perspectiva de género, por los planteamientos que subrayan las diferencias entre hombres y mujeres, y por los que se centran en estudiar la forma en que las mujeres conciben, producen y se apropian del espacio, algunas desde posiciones de privilegio; otras, en condiciones de desventaja; unas más desde la reivindicación y el empoderamiento, algunas otras desde ese rol de género construido e impuesto históricamente, en cuya esencia cultural la mirada femenina ha estado ausente en la construcción de la teoría urbana en general, y en particular en la construcción de la condición patrimonial del espacio urbano que, en el caso de estudio, se relaciona directamente con el rol clásico asignado al género femenino vinculado con la maternidad y el cuidado de la familia.

La perspectiva de género en el urbanismo

En el ámbito del urbanismo, la perspectiva de género se enfoca en la relación entre la espacialidad y el género, dando cuenta de diferencias importantes en las representaciones mentales, los usos del espacio; también en enfatizar y documentar las aportaciones femeninas en la producción del espacio urbano y sus características.

En la década de los noventa del siglo XX en México, Massolo (1992a) reconoció que las mujeres, sin dejar de atender mandatos culturales, por amor y coraje, abandonan posiciones y papeles pasivos asumiendo a través del involucramiento y participación social un papel protagónico en las transformaciones de su vivienda, colonia, barrio, entre otros, tornándose de agentes pasivos en activos y proactivos, en las constructoras y auto constructoras cotidianas de la ciudad, enfocadas a la consolidación de sus viviendas y unidades habitacionales. También ha estudiado (Massolo, 1992b y 2004) las formas y mecanismos de participación de las mujeres y el nivel de liderazgo que han adquirido en y ante organismos institucionales y organizaciones populares de la Ciudad de México. A partir de estos planteamientos, se identifica que, entre las características diferenciales de la producción del espacio desde la mirada de género están la apropiación, la significación y el empoderamiento.

En los primeros años del siglo XXI, mujeres arquitectas abordan de manera colectiva (Gutiérrez, 2011) diversas temáticas sobre la ciudad, proponiendo nuevos atributos de ésta, cuestionan la formación académica de las arquitectas y su desempeño profesional (Novas, 2014), documentando la ausencia de la mirada femenina en la producción teórica de la arquitectura y en la forma de hacer la ciudad. En estos antecedentes se identifican dos de los tres elementos de la triada participativa[3] presente en la producción social del espacio (Mejía, 2019a): el constituido por la sociedad organizada con participación preponderantemente femenina, y el segundo, por las técnicas o mujeres cuya formación y capacitación técnica y profesional también imprimen la óptica femenina al proceso de producción espacial a escala arquitectónica y urbana.

Con el reconocimiento reciente de la relevancia de la participación femenina en la construcción de ciudades en el ámbito institucional internacional, y con un enfoque más operativo que teórico, se están promoviendo una planificación y un diseño urbano con perspectiva de género basados en procesos participativos, enfocándose sobre todo en la vivienda, el transporte público, la infraestructura de movilidad urbana, otros servicios de infraestructura y los planes maestros de las ciudades (Banco Mundial, 2020a). Esta visión institucional (Banco Mundial, 2020b) establece seis áreas temáticas[4] del ámbito urbano prioritarias por atender a las desigualdades de género y las condiciones de riesgo de las mujeres, de todas las edades y capacidades.

El que la desigualdad de género, el uso y concepción del espacio urbano sean constructos culturales, significa que conceptualmente son susceptibles de ser alterados y resignificados (Novas, 2014) para repensar el espacio (público y privado) no a partir de roles en función de los sexos, sino a partir de opciones individuales, lo que implica reorganizar la vida cotidiana sobre nuevas bases colectivas (Cevedio en Novas, 2014) para, a partir de la calidad de vida[5] que las ciudades ofrecen al género femenino, más allá de atender las necesidades básicas (alimentación, vivienda, educación, salud, cultura, entre otros), se puedan considerar sus tres dimensiones: la calidad ambiental, el bienestar y la identidad cultural (Alguacil, 2020). Es en esta última, la apropiación espacial, donde las interrelaciones y participación social están presentes en las condiciones de uso del espacio-tiempo, generando o no, los atributos patrimoniales al espacio.

En ese sentido, el estudio retoma el enfoque antropológico del patrimonio cultural que está conformado por los bienes tangibles e intangibles que uno o varios grupos sociales asumen como cultura propia, que constituyen su identidad y que engloban todo lo que el hombre hace, conoce, cree o valora, y que hereda de grupos sociales del pasado (Lee y Quiroz, 2008); ello sumado a las tradiciones ancestrales de uso del espacio urbano, las que lo dotan de carácter patrimonial, en particular para el estudio de las tradiciones de uso comercial del espacio urbano como forma específica de apropiación de éste. Esto, más la construcción colectiva de identidades y la apropiación de la que es sujeto el patrimonio urbano cultural, es lo que fundamenta la tesis central del este estudio, considerando que el concepto de patrimonio cultural es una invención social que implica la legitimación de referentes simbólicos asociados a determinada identidad, valores e ideas de ciertos elementos culturales, presentes en la vida cotidiana de un territorio y en la incidencia de las mujeres.

La mirada de género en el uso cotidiano del espacio urbano patrimonial

Esta perspectiva de observar el uso cotidiano del espacio urbano patrimonial reconoce que tanto los lugares como los objetos patrimonializados son socialmente apropiados de diversas maneras por parte de los usuarios cotidianos que, al tratarse de un patrimonio cultural, yuxtaponen identidades, memorias, atributos y valores, por lo que la apropiación, el acceso y el disfrute de esos objetos culturales, considerados herencia colectiva (como el espacio urbano patrimonial de la centralidad histórica de la Ciudad de Guanajuato, México) es diferente para los diversos actores sociales, públicos y privados, ya sean hombres o mujeres.

La condición de colectividad de la construcción de identidades y de la apropiación de la que es sujeto el patrimonio urbano cultural, fundamenta el hecho de que el patrimonio cultural es una invención social que conlleva la legitimación de referentes simbólicos asociados a determinada identidad, valores e ideas de ciertos elementos culturales, presentes en la vida cotidiana de un territorio en la que el sello de género es determinante.

Uno de los supuestos de este estudio reconoce que la condición patrimonial del espacio se construye en la vida cotidiana, proceso en el que la mirada femenina ha estado desdibujada en la documentación del fenómeno, no así en la práctica diaria, pues son las mujeres la columna vertebral del proceso de apropiación del espacio y las personas sobre las que fundamentalmente recaen las responsabilidades familiares y domésticas, son las que más insisten en la importancia de sentirse a gusto en la comunidad donde viven, las que, a causa de la repartición de funciones que socialmente se les atribuye, desarrollan más actividades de la vida cotidiana en el barrio, generando más oportunidades para establecer relaciones personales con otros residentes y personas que trabajan en el barrio. (Ortiz et al., 2020).

En esa lógica del uso cotidiano del espacio urbano, las mujeres van generando dinámicas importantes de apropiación, significación e identidad, imprimiéndole atributos patrimoniales, a partir de ejercer públicamente, en el espacio urbano, los roles de género que tradicionalmente se les ha asignado, constituyendo y convirtiendo al espacio en un patrimonio vivo, construido, preservado y consolidado cotidianamente por ellas.

Método

Por la magnitud de interrelación que se da en la vida cotidiana entre las prácticas sociales y el espacio urbano, así como su mutua determinación (Lefebvre, 1991), resultó de interés para la investigación la observación de las dinámicas socioespaciales cotidianas en la centralidad histórica de la ciudad de Guanajuato, para documentar la forma en que el espacio urbano patrimonial expresa la singularidad del uso y apropiación de la ciudad por parte de las mujeres, y la manera en que ello incide en su condición patrimonial.

Por ello, la observación empírica del fenómeno se centró en la construcción de la condición patrimonial del espacio urbano a partir cuatro de las dimensiones de la vida cotidiana planteadas en la teoría de la vida cotidiana de Henry Lefebvre (1991): las características del espacio, el tiempo, las prácticas y la diversidad de sentido (Lindón, 2004) que éstas tienen para las mujeres, enfatizando la singularidad espacial del caso de estudio y su papel activo en la lógica de las actividades cíclicas y repetitivas en la ciudad de Guanajuato, así como en la construcción cotidiana del patrimonio urbano.

Aunque se ha establecido que la singularidad de la forma urbana de la ciudad de Guanajuato ha sido determinante en la concentración de las actividades comerciales realizadas en el espacio urbano y en su lógica cotidiana, constituyéndose el comercio en un elemento de permanencia de identidad sociocultural (Mejía, 2019b), no se ha abordado el papel de las mujeres y la perspectiva de género en esa dinámica socioespacial, por esa razón la observación de las prácticas cotidianas se centró en las actividades comerciales que se efectúan en el espacio público: calles, plazas y plazoletas localizadas en la centralidad histórica de Guanajuato, considerando al género como una de sus variables.

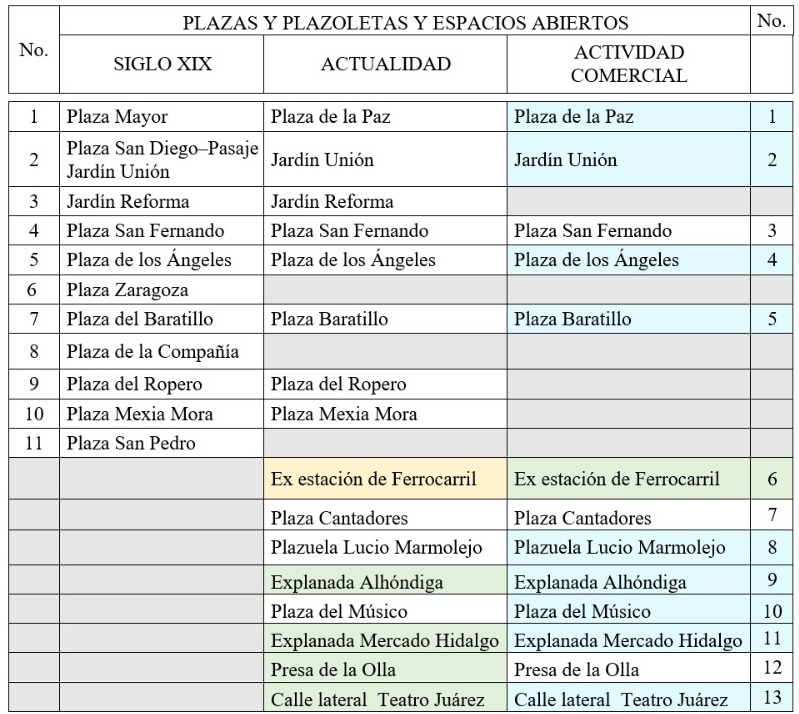

Para determinar las calles y plazas muestras para el estudio, se consideró que de las trecientas calles y callejones y de las veinte plazas y plazoletas del casco histórico registradas en el siglo XIX (Marmolejo, 2015), algunas de ellas han desaparecido, otras se han modificado y otras más se crearon a partir del crecimiento y las trasformaciones urbanas de la ciudad. En la actualidad, existen once plazas y plazoletas, y cinco espacios que han modificado su uso original: la explanada de la Alhóndiga, la explanada del Mercado Hidalgo, la ex estación de Ferrocarril, la calle lateral al Teatro Juárez, y la Presa de la Olla, los que junto con las plazas ya existentes constituyen el universo de este tipo de espacios. La muestra del estudio se integró con aquellos espacios en los que se realizan actividades comerciales de manera cotidiana (tabla 1).

Tabla 1. Universo y muestra de plazas y plazoletas emplazadas en la centralidad histórica de la Ciudad de Guanajuato.

Fuente: elaboración propia con base en Marmolejo (2015). Con color verde se marcan los espacios abiertos que modificaron su uso original. Con el color azul se distinguen las plazas y espacios abiertos que constituyen la muestra del estudio. Con gris se indican aquellos lugares que desaparecieron, y los que no existían en el siglo XIX.

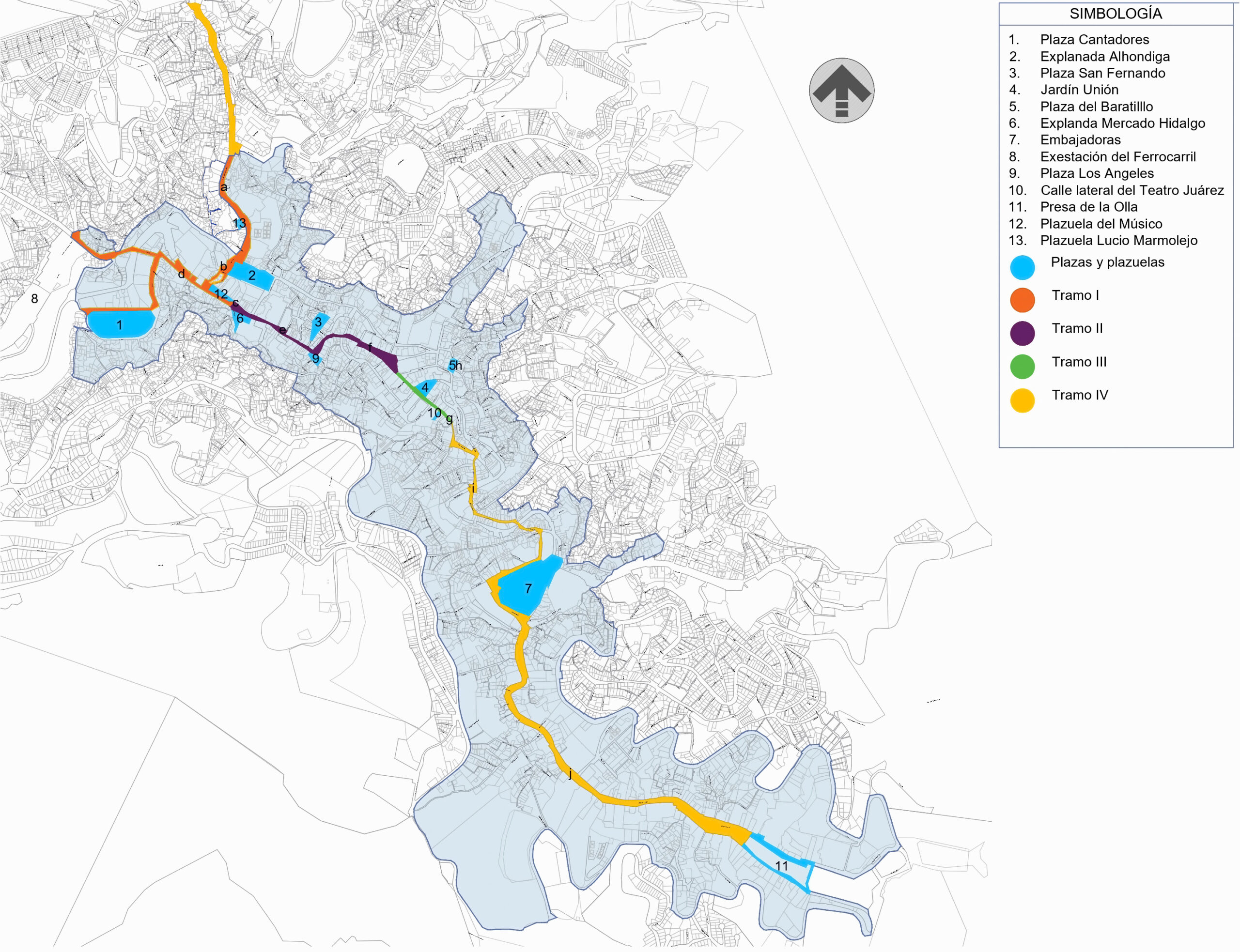

La muestra correspondiente a las calles consideró la presencia e intensidad de las actividades comerciales que se dan en toda su trayectoria, y que caracterizan el dinamismo comercial de doce calles que constituyen la vértebra funcional de la ciudad. Las características diferenciales de las dinámicas cotidianas de estas calles permitieron identificar tres tramos, cuyas singularidades se describen en el apartado de resultados.

La observación de las prácticas repetitivas se realizó a través de tres tipos de dinámicas socioespaciales: 1) las prácticas diarias, desarrolladas mayoritariamente por habitantes locales; 2) las actividades de fines de semana, cuando la gente descansa, no va a la escuela o bien se dedican a asuntos del hogar; y 3) las dinámicas de fechas de fiestas o celebraciones locales, en las que además de los habitantes cotidianos de la centralidad histórica de la ciudad de Guanajuato, se integran a ellas turistas nacionales y extranjeros.

En este artículo sólo se reportan las que se realizan de lunes a viernes por la mañana, tarde y noche, registrando: la ubicación del puesto, el género del comerciante, tipo de productos que se venden y los horarios, así como su ubicación para identificar, en los diferentes momentos de la cotidianidad, los matices que asumen la forma en que viven el espacio las mujeres a partir de la venta de productos en las calles y plazas del caso de estudio. La observación empírica fue directa no participante, empleando fichas de registro, levantamiento físico y fotográfico de los indicadores establecidos en el párrafo anterior.

El análisis de datos se dio en dos niveles; el primero se enfocó en las características de la actividad comercial: tipo de producto, horario en que se realiza, y la relación de ambos con aspectos de género y con aspectos patrimoniales tangibles e intangibles. En el segundo, se identificaron los sesgos de género y, a partir de éste, se determinó la incidencia de las mujeres comerciantes y su mercancía en la preservación de la identidad cultural y del patrimonio cultural tangible e intangible guanajuatense.

Resultados

El uso cotidiano de la centralidad histórica de Guanajuato

La ciudad de Guanajuato, capital, ha sido reconocida históricamente por la trascendencia de los procesos de la industria minera del período virreinal y la singularidad de la configuración morfológica del asentamiento humano que éstos generaron más recientemente, por su distinción como Patrimonio Cultural de la Humanidad y por los eventos culturales y recreativos que forman parte de la oferta turística de la ciudad.

Las particularidades morfológicas de la ciudad desde su constitución estuvieron determinadas por dos aspectos: el primero de ellos, conformado por la topografía y la construcción a la orilla del río o en la ladera de los cerros, “generando un profundo y estrecho valle”, rodeado de montañas argentíferas (Marmolejo, 2015, p 1); y el segundo, por los puentes que se construyeron sobre la cañada para acceder a los solares y para conectar calles estrechas, barrios y callejones (Guevara y Lara, 2015). Estas condiciones de origen restringieron y determinaron las transformaciones del tejido y crecimiento urbano, dificultando desde entonces la dotación de equipamiento, espacios públicos y vialidades, lo que explica la concentración de la actividad comercial en el espacio urbano, particularmente en plazas y calles principales cuyos atributos físicos favorecieron dicha centralización.

Entre las actividades diarias realizadas por los habitantes de Guanajuato en la centralidad histórica están principalmente: el trasladarse a pie o en camión para convivir; compraventa de productos y servicios; realizar actividades recreativas, culturales o educativas. Todas ellas sujetas a las características físicas del espacio, generando “patrones de comportamiento ancestrales que constituyen permanencias históricas en el uso del espacio, mismas que fundamentan la esencia patrimonial del espacio” (Mejía, 2019b, p 149).

Las prácticas comerciales cotidianas y su lógica de desarrollo en general y en particular sobre la calle principal y espacios abiertos próximos a ella, tienen un comportamiento diferencial que constituye una permanencia histórica en la forma en que se usa cotidianamente el espacio, al mantener la hegemonía rectora de la trayectoria del Río Guanajuato. Esta lógica genera, a su vez, una dinámica de distribución de usuarios (comerciantes), de usos cotidianos del espacio y su apropiación a partir de las características físico-espaciales del centro de la ciudad que han determinado la concentración de actividades comerciales en calles y avenidas específicas, y el tipo de usuarios que participan en ellas. En ese tenor, y dado que la investigación está en proceso, los resultados que aquí se presentan se centraron en la caracterización del espacio de las prácticas comerciales cotidianas y las singularidades de estas actividades, considerando los géneros que en ellas participan y los tipos de productos que se ofertan.

Espacios de las prácticas comerciales

La observación sobre las prácticas comerciales cotidianas en la centralidad histórica, realizada en el espacio urbano, da cuenta de que los espacios en los que la predominancia de género está determinando la dinámica espacial son: a) calles o vialidades, y b) plazas, explanadas y espacios abiertos.

Las doce calles que se observaron fueron: calle de la Alhóndiga, Manuel Leal, 5 de mayo, avenida Benito Juárez (mejor conocida como Juárez), De la Paz, Luis González Obregón, De Sopeña, Manuel Doblado, Sangre de Cristo, Paseo Madero, Embajadoras y Paseo de la Presa (figura 2). La trayectoria en su conjunto inicia en el norte, pasando por el centro de la ciudad, y termina en la zona sur oriente de la centralidad histórica de Guanajuato, presentando tres lógicas diferentes en sus dinámicas comerciales, por lo que los hallazgos se presentan por tramos, secciones y plazas que integran cada lógica comercial.

- Tramo I.

Conformado por las calles de la Alhóndiga, desde la glorieta de los dos ríos hasta Manuel Leal y el cruce con la avenida Juárez. Incluye la plazuela Lucio Marmolejo, la Explanada Alhóndiga, la Plazuela del Músico, la Ex estación de Ferrocarril, y la Plaza Cantadores (figura 2).

*Tramo I-a. Inicia al norte en la glorieta de dos Ríos, y termina hacia el sur hasta su incorporación con el túnel. En esta sección se ubica la plazuela Lucio Marmolejo.

*Tramo I-b. Comprende la calle de Manuel Leal, iniciando en la calle Positos hasta la intersección con la Avenida Juárez. En esta parte se encuentra la explanada de la Alhóndiga.

*Tramo I-c. Calle 5 de mayo hacia el sur, hasta avenida Juárez y hasta tienda del Sol. En esta parte se localiza la Plaza del Músico.

*Tramo I-d. avenida Benito Juárez hacia el norte, hasta su cruce con calle Pardo, donde se localiza el Centro de Atención Integral en Servicios Esenciales de Salud (CAISES).

- Tramo II.

Incluye a la Avenida Juárez, De la Paz y Luis González Obregón, la Explanada Mercado Hidalgo, la Plaza de los Ángeles y la Plaza de la Paz (figura 2).

*Tramo II-e. Avenida Juárez, desde su cruce con Calle Alhóndiga y 5 de mayo, pasando frente al mercado Hidalgo y su explanada, hasta la entrada a la Plaza de San Fernando.

*Tramo II-f. Avenida Juárez, las calles de la Paz y Luis González Obregón. Aquí se ubican la Plaza de los Ángeles y la Plaza de la Paz.

- Tramo III.

Aunque el estudio comprende en este tramo las calles de Sopeña, Manuel Doblado, Sangre de Cristo, Paseo Madero, Embajadoras y Paseo de la Presa y el Jardín Unión, calle lateral al Teatro Juárez, Plaza Baratillo (figura 2), Embajadoras y Presa de la Olla, en este artículo sólo se describen y analizan las secciones III-g y III-h. debido a que el tramo III-i está en proceso de análisis.

*Tramo III-g. Calle Sopeña y Cantarranas. En esta sección se encuentran el Jardín Unión y la calle lateral al teatro Juárez.

*Tramo III-h. Este sólo incluye la plaza de Baratillo.

*Tramo III-i. Calles Manuel Doblado, Sangre de Cristo, Paseo Madero, Embajadoras y Presa de la Olla. También incluye la Plaza Embajadoras y la Plaza Presa de la Olla.

Las actividades comerciales

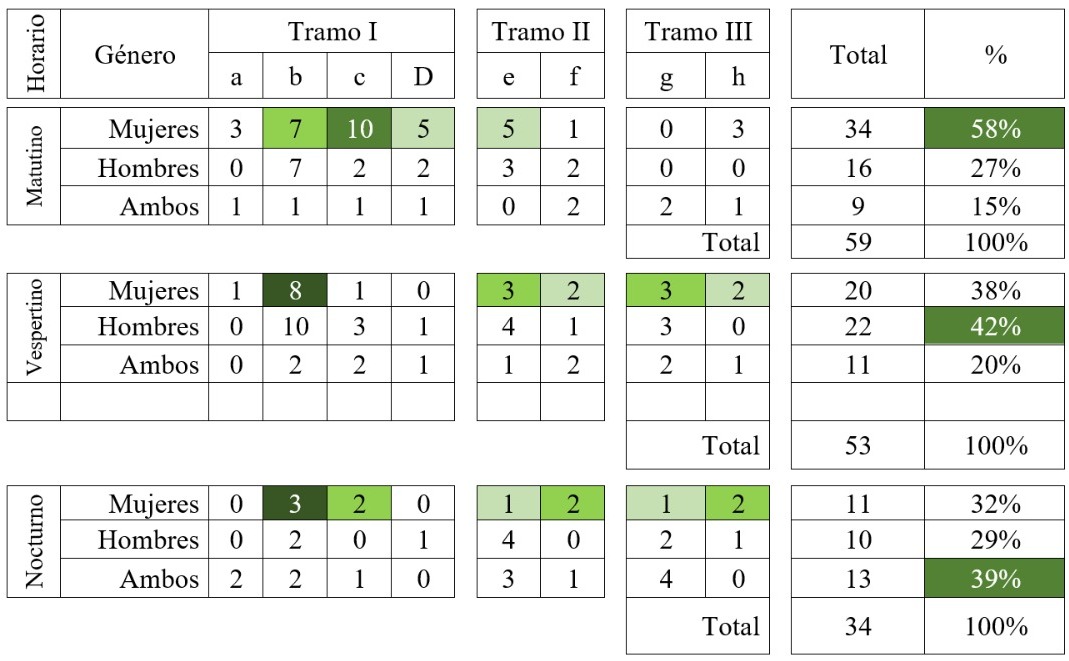

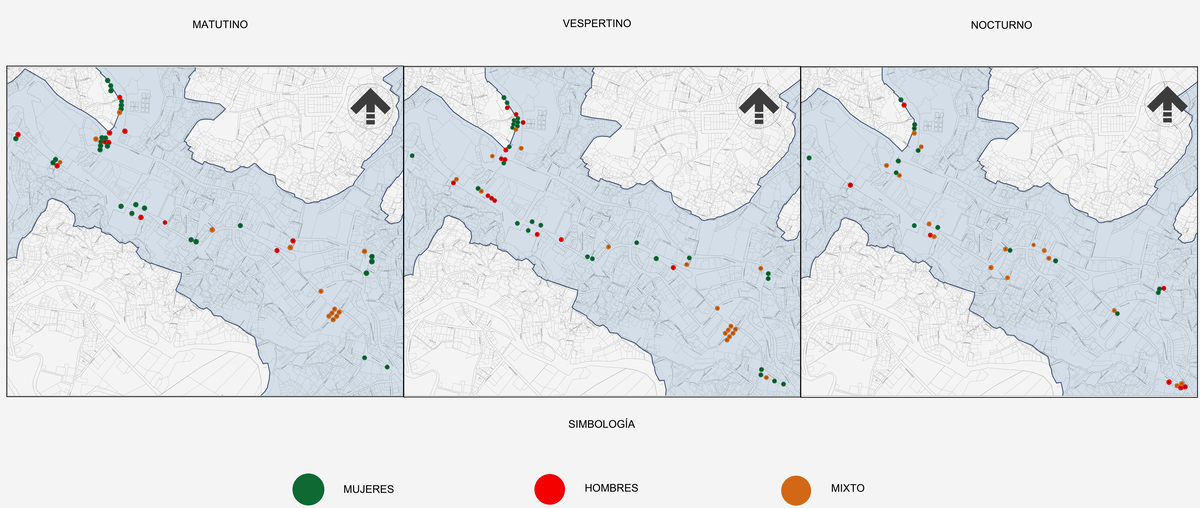

La observación de las prácticas comerciales se realizó de lunes a viernes, en un período de 24 horas, y aunque algunas de las actividades que se efectúan en el espacio urbano patrimonial de la centralidad histórica de la ciudad de Guanajuato se hacen de manera continua desde la mañana hasta la noche, los resultados se presentan a partir de tres horarios definidos: matutino, vespertino y nocturno. El primero abarca de las 8:00 hasta las 12:00 horas; el segundo de las 12:00 a las 18:00 horas, y el último hasta las 24:00 horas. En estos tres períodos se identificó la prevalencia de género en los vendedores que atendían los puestos en los distintos tramos y sección de la delimitación espacial descrita en el apartado anterior.

El género de los comerciantes

Se encontró que, por las mañanas, las mujeres comerciantes representan el 57.63%, focalizándose sus actividades en el tramo I, secciones b, c y d. (figura 3). La presencia de hombres comerciantes representa un 27.12% del total de los puestos que se encuentran en la vía pública. Un 15.25% de los puestos matutinos son atendidos por ambos géneros. (Tabla 2).

Tabla 2. Comerciantes en el espacio público por género y por tramo.

Fuente: Elaboración propia. Con la intensidad del color verde se identifica la prevalencia del género del comerciante en cada tramo analizado.

Aunque en el horario vespertino se mantiene la prevalencia de las mujeres comerciantes (47.48%), el porcentaje disminuye diez puntos porcentuales. Por las tardes (figura 4), los puestos que son atendidos por ambos géneros se incrementan, representado el 30.51%, y la presencia de los hombres disminuye cinco por ciento con respecto a la mañana, quedando en un 22.03% (Tabla 2).

El comportamiento observado en las actividades comerciales vespertinas se mantiene en el horario nocturno (tabla 2), donde sigue presente la disminución porcentual de mujeres y hombres, y el incremento de los comercios atendidos por ambos (figura 5), llegando en las noches al 44.74%. No obstante lo anterior, las comerciantes nocturnas representan el 35.64%, porcentaje mayor que el de los hombres, quienes sólo constituyen en 18.42%.

La ubicación de las actividades comerciales vespertinas y nocturnas se desplaza del tramo I para concentrarse en los tramos II y III. El mayor número de puestos atendidos por mujeres se localiza en el tramo Ib (tabla 2).

Se identifica un comportamiento diferencial por género y por la ubicación de los puestos comerciales. La presencia de las mujeres en el desarrollo de actividades comerciales en el espacio urbano es contundente, permanece durante los tres horarios, aunque con diferentes porcentajes, tanto en el matutino como en el vespertino con presencia mayoritaria, y por las noches el número de comercio atendido por hombres y mujeres se incrementa.

Estas diferencias se explican a partir de las características físico-espaciales y ambientales que tienen las vialidades y espacios abiertos, y que se relacionan con aspectos de inseguridad del espacio púbico, tales como: nivel de iluminación y presencia de alumbrado público, y la cantidad de transeúntes que circulan por las noches. La zona con menores condiciones de seguridad es el tramo I; la calidad de iluminación, cantidad de transeúntes y la cantidad de vegetación que generan espacios en penumbra provocan que la cantidad de comercios en vía pública disminuya, mientras que en los tramos II y III, por ser zonas da concentración de turistas, restaurantes, hoteles, teatros, etcétera, la cantidad de circulación peatonal y vehicular nocturna favorece la presencia de comercios atendidos por hombres y mujeres.

En los mapas de la figura 6 se aprecia la ubicación de los puestos y el género de los comerciantes que los atienden, También se observa cómo la concentración matutina de comercios en el tramo I se va diluyendo por las tardes, y en la noche ya están dispersos. En los tramos II y III, los puestos disminuyen considerablemente por la tarde y la noche. También se aprecia gráficamente el incremento de comercios atendidos por hombres y mujeres, y su ubicación.

Productos

Aunque los productos o mercancía no son dimensiones de la vida cotidiana, los hallazgos al respecto fueron fundamentales para resolver el problema de investigación, y ofrecen elementos para la discusión sobre el vínculo que se genera en la vida cotidiana entre el espacio y las prácticas para la generación, preservación y conservación del patrimonio cultural tangible e intangible; el primero, conformado por el espacio urbano patrimonial; y el segundo, por la comida típica de la zona de estudio. En ese sentido, la descripción de la mercancía que es vendida por mujeres y hombres en la centralidad histórica guanajuatense es relevante para determinar su incidencia en la construcción cotidiana de la condición patrimonial de espacio urbano.

Los resultados reportan una diversidad importante sobre los productos que se venden en los comercios localizados en las calles, plazas y espacios abiertos que constituyeron la muestra del estudio, misma que se tipificó a través de quince categorías que se describen a continuación:

- Comida típica local. En este rubro se consideraron los alimentos cuya recetas o preparación les imprimen un rasgo de identidad cultural especifica de la zona de estudio, entre ellos: tortas, tamales, atole, tacos, tacos sudados, guacamayas[6], gorditas, garbanza preparada, venta de guisados y salsas, nopales, o chiles rellenos.

- Frutas y verduras de la región[7]. Incluye la venta de fruta preparada, agua fresca de frutas, fruta y verdura de temporada, leguminosas, tortillas de maíz hechas a mano, y

- Pan tradicional. Pan de dulce, y los leños[8], elaborados en panaderías de la ciudad.

- Postres locales: Nieve de garrafa, gorditas de nata.

- Postres: Flanes, galletas, churros rellenos, crepas y wafles.

- Comida típica nacional: Chilaquiles, elotes preparados y asados, burritos.

- Comida típica regional: carnitas, tacos, mariscos.

- Dulces: dulces en general y dulces típicos de la región.

- Flores: flores naturales, como rosas.

- Artesanías mexicanas: artesanías de la etnia de huicholes elaborada con chaquira; diademas/coronas de flores.

- Artículos de limpieza: Bolsas de basura, piedra pómez.

- Accesorios personales: lentes, gorras, fundas de celulares, juguetes,

- Ropa de dama: blusas, pantalones, mallones.

- Frituras preparadas: dorilocos, chicharrones preparados.

- Comida extranjera: Hot dogs.

De las categorías anteriores, diez están relacionadas con comida (66% de productos ofertados en el comercio en vía pública). Esta prevalencia se relaciona directamente con los roles tradiciones asignados social y culturalmente a la mujer, quien es responsable de tareas domésticas, crianza y alimentación familiar. Por ello, resulta de interés este hallazgo, pues además de los horarios y de la predominancia de las mujeres en el comercio en vía pública, el que vendan mayoritariamente alimentos y comida consolida los roles tradicionales de género y reproduce la desigualdad y sobrexplotación femenina, pues además de atender las responsabilidades domésticas, la mujer produce la mercancía que vende en las calles guanajuatense y tiene un horario de trabajo extendido.

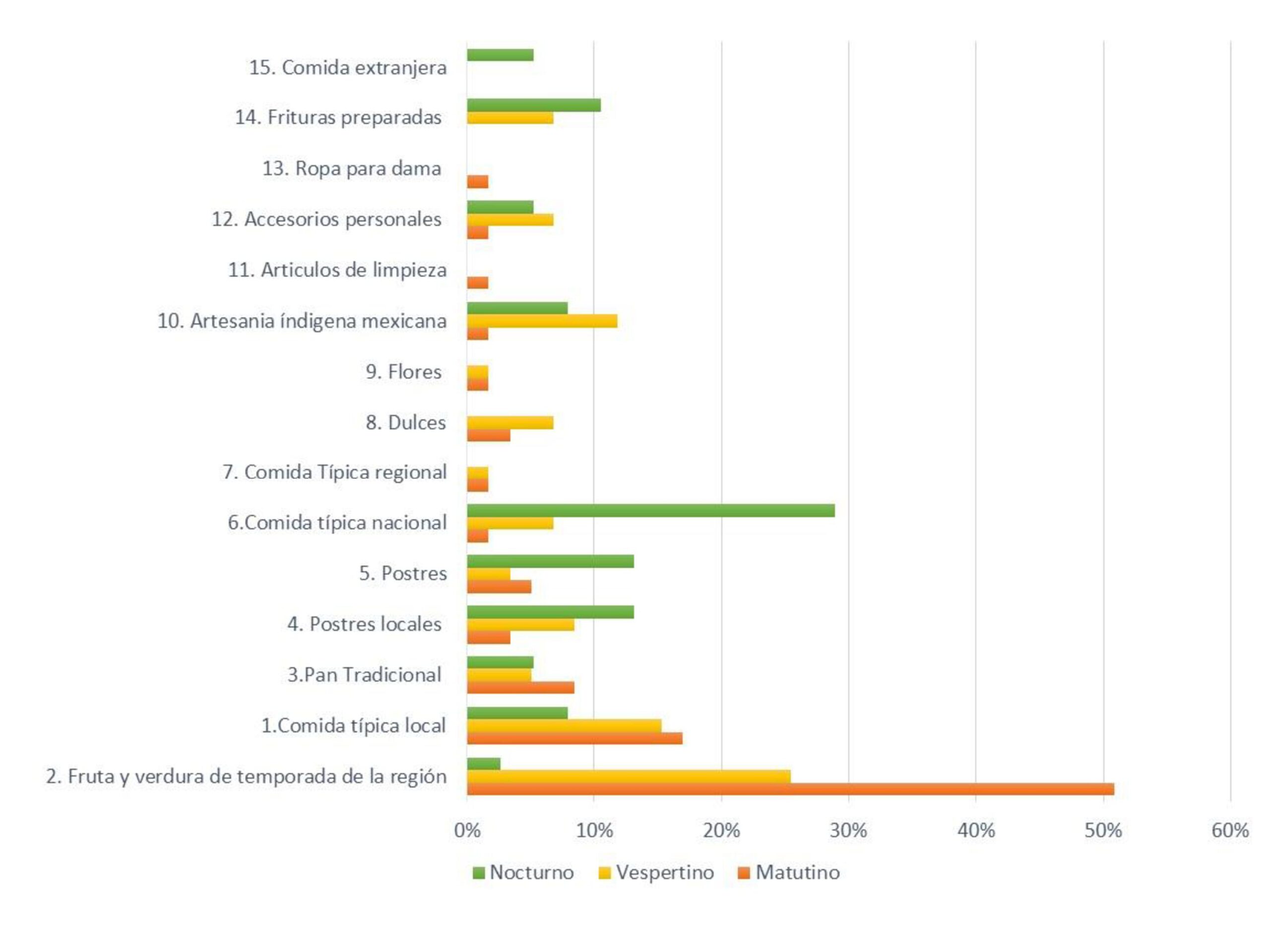

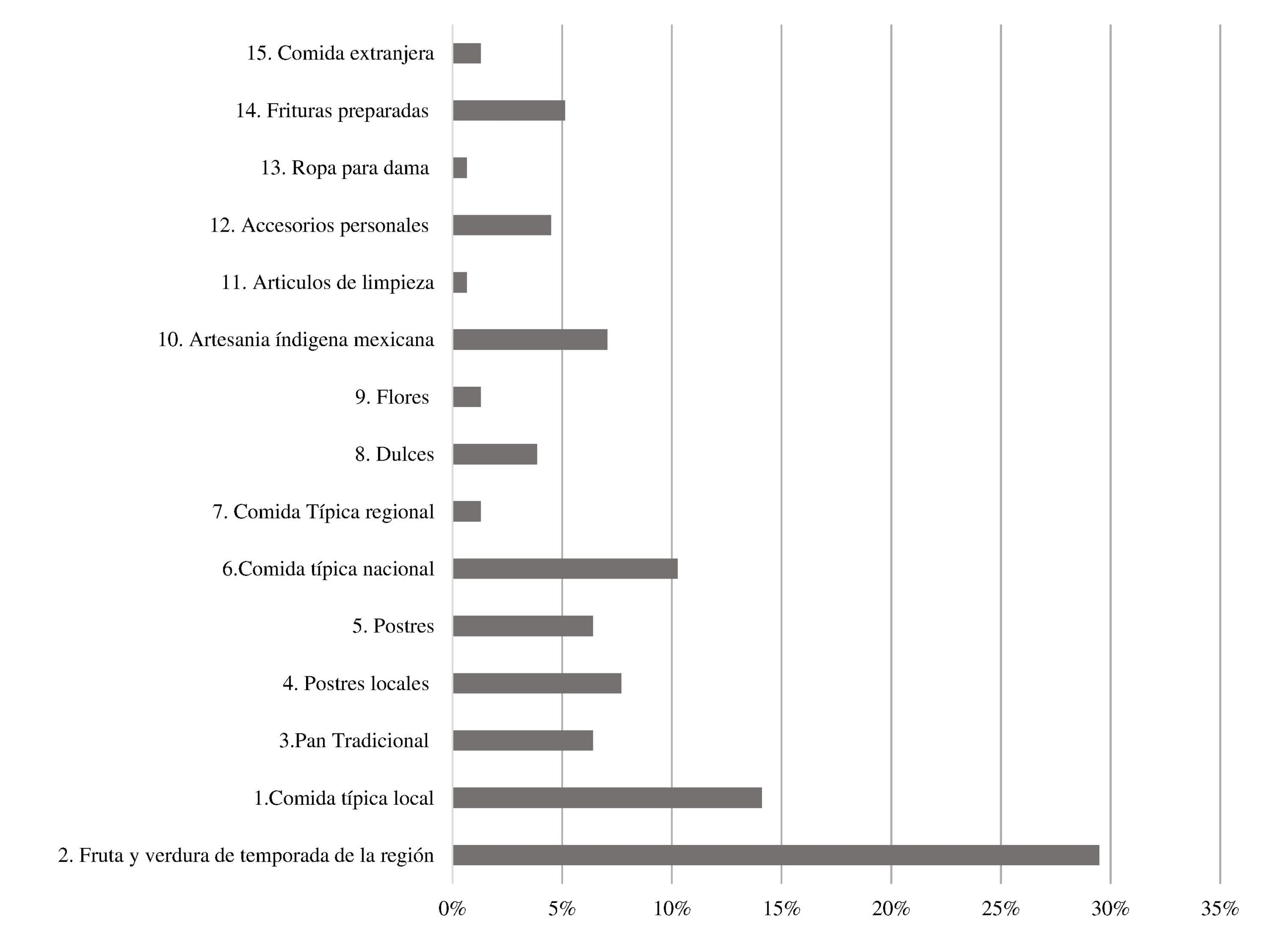

Otra revelación que ofrece el tipo de productos que venden las mujeres es que las dos primeras categorías: 1) Comida típica local y 2) frutas y verduras de la región, constituyen los productos más ofertados en el horario matutino, representando entre las dos el 68%, seguidos del pan tradicional (8%) y los postres locales (3%) (figura 4). La prevalencia de los dos primeros rubros se mantiene en el horario vespertino, aunque con porcentajes diferentes: 25% y 15% cada uno de ellos, sumando un 40%.

Por las tardes disminuye la presencia de mujeres en el comercio, y se incrementa la atención mixta de los puestos; además del aumento de otros productos como postres locales: postres en general, pan, y tacos (figura 4).

Por las noches se diluye la presencia de platillos típicos locales (se reduce a la mitad), de venta de fruta, verdura, guisados, entre otros (de un 51% de presencia en las mañanas, por las noches sólo está presente en un 3%, reduciéndose 5.8 veces), dando paso a la predominancia de la comida típica tradicional nacional como los tacos (29%) y los postres en general (13%). Este cambio de productos se relaciona directamente con la disminución de las mujeres comerciantes en el horario nocturno; con las condiciones de inseguridad, con el incremento de la atención de los puestos por parte de ambos géneros y por más de una persona, así como por el tipo o perfil de clientes que frecuentan los comercios en este horario.

Aunque los datos dan cuenta del comportamiento diferencial en los tres horarios observados, al comparar los resultados (tabla 3) se encontró que el comportamiento del tipo de productos que se ofertan en los puestos prevalece (figura 8). Los seis principales se relacionan con la venta de verdura y fruta de la temporada y con la elaboración de alimentos típicos tradicionales, pan, postres locales y venta de comida típica nacional (tacos, tamales (ver primeras seis filas de la tabla 3); seguidos por la venta de comida típica regional, dulces, flores (filas intermedias de la tabla 3).

Estos ocho tipos de productos (54%) están directamente relacionados con algunos de los roles tradicionales asignados a las mujeres, como el cocinar y alimentar a la familia, mientras que los productos con menor incidencia y que son atendidos de forma mixta por hombres y mujeres constituyen el 26% del total de productos, mismos que se relacionan también con alimentos o con los aspectos ´femeninos’ de los hogares, como la comida típica regional y las flores. El 20% restante son frituras, ropa y accesorios, los que mayoritariamente son tendidos por hombres (últimas tres filas de la tabla 3).

Tabla 3. Comparativa de la variación de tipo de producto que se comercia en el espacio urbano de la Centralidad histórica de la Ciudad de Guanajuato

| Tipo de producto | Matutino | Vespertino | Nocturno | Total | ||||

| Puestos | % | Puestos | % | Puestos | % | Puestos | % | |

| 2. Fruta y verdura de temporada de la región | 30 | 51% | 15 | 25% | 1 | 3% | 46 | 29% |

| 1.Comida típica local | 10 | 17% | 9 | 15% | 3 | 8% | 22 | 14% |

| 3.Pan Tradicional | 5 | 8% | 3 | 5% | 2 | 5% | 10 | 6% |

| 4. Postres locales | 2 | 3% | 5 | 8% | 5 | 13% | 12 | 8% |

| 5. Postres | 3 | 5% | 2 | 3% | 5 | 13% | 10 | 6% |

| 6.Comida típica nacional | 1 | 2% | 4 | 7% | 11 | 29% | 16 | 10% |

| 7. Comida Típica regional | 1 | 2% | 1 | 2% | 0 | 0% | 2 | 1% |

| 8. Dulces | 2 | 3% | 4 | 7% | 0 | 0% | 6 | 4% |

| 9. Flores | 1 | 2% | 1 | 2% | 0 | 0% | 2 | 1% |

| 10. Artesanía indígena | 1 | 2% | 7 | 12% | 3 | 8% | 11 | 7% |

| 11. Artículos de limpieza | 1 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% |

| 12. Accesorios personales | 1 | 2% | 4 | 7% | 2 | 5% | 7 | 4% |

| 13. Ropa para dama | 1 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% |

| 14. Frituras preparadas | 0 | 0% | 4 | 7% | 4 | 11% | 8 | 5% |

| 15. Comida extranjera | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 5% | 2 | 1% |

| Totales | 59 | 100% | 59 | 100% | 38 | 84% | 156 | 100% |

Fuente: Elaboración propia.

Discusión

En este apartado se presentan los elementos que el estudio proporciona a la discusión del fenómeno, iniciando por reconocer que la mirada de género, además de confirmar la relación determinante entre espacio y prácticas cotidianas establecidas por Lefebvre (1991), permite dimensionar la relevancia del género femenino en la construcción de la condición patrimonial del espacio urbano. Esta perspectiva de análisis ofrece pautas metodológicas para la comprensión de las dinámicas socio espaciales cuyo devenir histórico da cuenta de las permanencias y tensiones históricas con las que se ha venido consolidando el patrimonio urbano del caso de estudio.

Un ejemplo de lo anterior es el comercio en calles, plazas y plazoletas realizado por las mujeres que, al integrar en la vida cotidiana al patrimonio tangible (arquitectónico y urbano) y al patrimonio intangible (costumbres, tradiciones y comida típica local, regional y nacional) a través de sus prácticas comerciales diarias, se constituyen en factor endógeno determinante en el sentido de identidad cultural y fundamental en la construcción de la condición patrimonial de la centralidad histórica de la ciudad de Guanajuato.

Se propone continuar la reflexión sobre el papel protagónico de las mujeres en la construcción y preservación del patrimonio, para discernir si además de lo descrito en el párrafo anterior éste también constituye un medio para consolidar los roles de género que tradicionalmente se han asignado a las mujeres, para con esas bases dimensionar la mirada femenina en el estudio y las formulaciones teóricas, conceptuales y metodológicas para el análisis integral del patrimonio tangible (urbano y arquitectónico) e intangible, asumidos como una categoría de análisis indisoluble que brinde fundamento a la reconfiguración y reconformación de los parámetros empleados para definir, proteger y preservar el patrimonio cultural.

Conclusiones

A partir del análisis del espacio urbano en el que se desarrollan cotidianamente las prácticas comerciales se identificó que, desde las características formales y topográficas de las vialidades y las plazas, y del tipo de productos que se venden, así como del género de los comerciantes, se crean dos patrones de comportamiento del comercio realizado en el espacio urbano.

El primer patrón lo siguen las doce calles analizadas, al constituir un solo eje estructurante de la actividad comercial en el espacio urbano en la parte norte de la delimitación oficial de la zona de monumentos, siguiendo por toda la Avenida Juárez hasta llegar a la calle de Sopeña. No obstante, debido a la continuidad lineal que presentan las prácticas comerciales, se genera una zonificación a partir de los tipos de productos y el género de los comerciantes, misma que tiene las siguientes particularidades:

Zona A. Conformada por el tramo I en todas sus secciones y plazas. En esta área predominan por las mañanas los comerciantes del género femenino y los productos locales: verdura, fruta, granos y comida típica tradicional de la localidad y región.

La zona B. Integrada por el Tramo II (sección e, explanada del mercado Hidalgo y la entrada a la Plaza de San Fernando). El comercio se caracteriza por la mezcla de productos locales, regionales y mercancías como dulces, ropa y accesorios; prevalece cierto equilibrio en el porcentaje de comerciantes masculinos y femeninas. A diferencia de las otras dos zonas, aquí existen puestos que venden durante todo el día.

Zona C. conformada por el Tramo II, sección f y el Tramo III, en la que el comercio ejercido por las mujeres es de dos tipos: por las mañanas de artesanías y alimentos típicos de la localidad, y por la noche los comercios son atendidos en su mayoría tanto por hombres y mujeres, prevaleciendo la comida típica nacional (tacos).

La relevancia de la actividades comerciales y de productos locales presentes en la zona A, junto con sus plazas y plazoletas, tiene un carácter histórico y de permanencia, atributos morfológicos que datan del año 1809, pues desde entonces esa zona de la ciudad es importante por conducir al camino de minas, por conformar la entrada principal por el lado norte de la ciudad (Marmolejo, 2015), y por la importante actividad comercial generada por las fiestas de los religiosos Betlemitas de Guanajuato para celebrar la noche buena, ocupando las calles inmediatas al templo, y prolongándose hasta la plaza mayor. Esta lógica ya era perfectamente reconocible e identificada desde principios del siglo XIX.

El segundo patrón se presenta en las plazas y plazoletas. En estos espacios es donde prevalecen, por las mañanas y las tardes, las comerciantes femeninas que venden alimentos típicos de la localidad y comidas para estudiantes. Por las noches, los comercios son atendidos de manera conjunta por hombres y mujeres, predominando la venta de tacos, tamales y postres.

De estos espacios resaltan dos: la Plaza Principal, Plaza Mayor o Plaza de la Paz, que desde principios del siglo XX ha sido objeto de intervenciones de mejoramiento urbano (colocación de monumentos, fuentes, alumbrado público y acondicionamiento de jardineras, entre otros, desde entonces se ha caracterizado por los abundantes comercios que “la circundan y como principal punto de reunión y abasto de la sociedad guanajuatense” (Marmolejo 2015, p 68). Por otra parte, la Plaza del Baratillo, resultado de la demolición en 1893 del mercado que se localizaba en ese espacio, y que sufrió innumerables inundaciones durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX. Se caracteriza desde entonces por su importante actividad comercial.

Estos dos patrones de la actividad comercial en el espacio urbano dan cuenta de que, aunque el espacio físico de la zona histórica de Guanajuato se ha transformado con el paso del tiempo, su esencia permanece a través de esta actividad, que en la mayoría de los casos se ha consolidado, en otros se ha modificado, pero donde, en términos generales, el comercio permanece como elemento de cohesión social y como uno de los ejes fundamentales de la dinámica socioespacial de centralidad histórica guanajuatense, confirmando que la tríada espacio, tiempo y actividad, al ser observada desde la cotidianidad, permite identificar la esencia de la condición patrimonial del espacio en la que la participación del género femenino es determinante.

Agradecimientos

A la Universidad de Guanajuato y su programa institucional de servicio social, mediante el que se obtuvo el apoyo de estudiantes de la licenciatura de Arquitectura para la colecta y procesamiento de datos: Isabel Estrada, Giovanni Patraca y Pedro Negrete.

Referencias

Artículos

Alguacil, J. (2020), Calidad de Vida y Praxis Urbana, http://habitat.aq.upm.es/cvpu/acvpu_7.html

Fernández, L. (2000), Roles de Género y mujeres académicas. Revista de ciencias sociales, ISSN 0482-5276, Vol. 43, Nº. 88 (II), 2000, págs. 63-75. https://investigacion.cephcis.unam.mx/generoyrsociales/wp-ontent/uploads/2015/01/Roles de-genero-y-mujeres-academicas.compressed.compressed-1.pdf

Gutiérrez, M. (coord.) (2011), La arquitectura y el urbanismo con perspectiva de género, FEMINISMO/S, Revista del Centro de Estudios sobre la Mujer de la Universidad de Alicante, Número 17, junio de 2011. https://punt6.files.wordpress.com/2011/03/z-muxc3ad-martc3adnez-r-casanovas-a-ciocoletto-m-fonseca-y-b-gutic3a9rrez-valdivia.pdf

Lindón, A. (2004), Las huellas de Lefebvre, México, Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Revista Veredas, Vol.5 No. 8, ene-jun- pp 39-60 https://veredasojs.xoc.uam.mx/index.php/veredas/article/view/83

Miranda-Novoa M. (2013), Diferencia entre la perspectiva de género y la ideología de género. Revista de Fundamentación Jurídica Díkaion, Universidad de la Sabana – Año 26 – Vol.21 Núm. 2 337-356 diciembre. https://dikaion.unisabana.edu.co/index.php/dikaion/article/view/2749

Muxi, Z., Casanovas, R., Ciocoletto, A., Fonseca, M., & Gutiérrez, B. (2011). ¿Qué aporta la perspectiva de género al urbanismo? Revista Feminismo/s No. 17, junio 2011, pp 105-129 DOI: 10.14198/fem.2011.17.06

Ortiz, A., López, A., Sales J., & Solana, M. (2020), La gentrificación desde una mirada de género: un ejemplo en Barcelona. Ciudad y Territorio, 945- 962. https://recyt.fecyt.es/index.php/CyTET/article/view/91366/67255

Libros

Lefebvre, H. (1991), The production of space (trad. Donald Nicholson Smith), Gran Bretaña. Editorial Blakwell.

Massolo, A. (comp.) (2004), Una mirada de género a la Ciudad de México, México. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco.

Massolo, A. (1992a), Por amor y coraje: Mujeres en movimientos urbanos en la ciudad de México. Colegio de México.

Massolo, A. (comp.) (1992b), Mujeres y ciudades: Participación social, vivienda y vida cotidiana. Colegio de México.

Mejía, N. (2019a), Teoría y Método de la participación social y su expresión morfotipológica. Mandorla, Universidad de Guanajuato.

Capítulo de libro

Guevara M. & Lara, A. (2015), La función social de la calle subterránea como patrimonio cultural, Universidad de Guanajuato, en Ruiz, A. y Eloy Juárez (coord.), De Río a Calle, 50 Aniversario de calle subterránea, Guanajuato, Universidad de Guanajuato, pp 143-162.

Lee, G. y Quiroz, H. (2008), La invención del patrimonio, en Quiroz, H. (comp.) (2008), Rescate y aprovechamiento del patrimonio urbano: algunas experiencias en ciudades medianas y pequeñas, UNAM.

Mejía, N. (2019b), La vida cotidiana y el comercio en el espacio urbano patrimonial de Guanajuato, Gto. en Velasco, M. y Navarrete, D. (coords.) (2019). Comercio Tradicional y ciudades contemporáneas. Mandorla.

Scott, J. (1996). El género: una categoría útil para el análisis histórico, en Lamas, Marta (comp.) El Género, la construcción cultural de la diferencia sexual. México: PUEG-UNAM Grupo Editorial Miguel Ángel Porrúa. https://www.icmujeres.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/scott.pdf

Disertación doctoral o tesis de maestría

Novas, M. (2014). Arquitectura y Género: una reflexión teórica. Tesis para obtener el grado de Máster Universitario en Investigación aplicada en estudios feministas, de género y ciudadanía, Universidad de Sevilla, https://silo.tips/download/arquitectura-y-genero-una-reflexion-teorica.

Publicación de varios volúmenes

Marmolejo, L. (2015) Efemérides guanajuatenses o datos para formar la historia de la ciudad de Guanajuato. Primera edición facsímil. Volumen I, tomos I y II. Universidad de Guanajuato.

Otros medios

Banco Mundial (2020a), Manual para la planificación y el diseño urbano con perspectiva de género. Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento https://thedocs.worldbank.org/en/doc/156271614721551594-0200022021/original/Manualparalaplanificacinydiseourbanoconperspectivadegnero.pdf

Banco Mundial (2020b), Diseñar ciudades con perspectiva de género y que funcionen para todas las personas, Comunicado de Prensa. https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/02/12/designing-gender-inclusive-cities-that-work-for-all

Ayuntamiento del Municipio de Guanajuato (2018) PLAN de Manejo de la Zona declarada Patrimonio por la UNESCO del Municipio de Guanajuato (1a y 2a. Etapa), así como la implementación de la Unidad de Gestión del Centro Histórico. Periódico Oficial del Estado de Guanajuato No. 233. 21 de noviembre de 2018 https://www.implanguanajuato.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/PO%20233%203ra%20Parte_20181121_1531_9.pdf

Notas

[1] Pertenecientes a la comunidad académica, científica, colectivas, y organizaciones sociales principalmente españolas y latinoamericanas.

[2] En 1988, fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, y cuenta con una importante concentración de inmuebles con valor patrimonial.

[3] El tercer elemento del triángulo está integrado por el gobierno y autoridades operativas, quienes tienen un papel fundamental en el nivel de visibilización de las necesidades de género y de la incidencia de las mujeres en los atributos patrimoniales del espacio urbano.

[4] Áreas estratégicas: 1. el acceso: utilizar los servicios y espacios públicos; 2. la movilidad: moverse por la ciudad de forma segura, fácil y asequible; 3. la seguridad y la ausencia de violencia; 4. La salud y la higiene; 5. la resiliencia climática; y 6. la seguridad de la tenencia: tener acceso a la tierra y la vivienda. (Banco Mundial, 2020b, p. 1).

[5] “resultado de las relaciones entre las condiciones objetivas de vida y las percepciones individuales que de ellas se tienen, relación cuyo fruto es un mayor o menor grado de satisfacción” (Alguacil, 2020, p 8).

[6] Las guacamayas son una comida típica del municipio de León, Guanajuato, hechas con bolillo, chicharrón y salsa picante de chile de árbol. Se come como botana o entremés.

[7] Estos productos los traen mujeres que vienen de comunidades rurales al centro de Guanajuato para venderlos de forma directa al consumidor. Son parte de su cosecha familiar, o bien, como el caso de los guisados, las gorditas, las salsas y las tortillas, son elaborados por mujeres.

[8] Pan relleno de carnes frías o chorizo, considerado comida típica guanajuatense callejera.