The experience of the Mayan architectural heritage and its influence on Architecture

Juan Carlos Mansur Gardaa

a Instituto Tecnológico Autónomo de México: e-mail, ORCID, Google Scholar

Recibido: 27 de junio del 2020 | Aceptado: 15 de junio del 2021 | Publicado: 01 de agosto de 2021

CC BY-NC-ND

Resumen

El presente artículo busca despertar la sensibilización acerca del valor de preservar el patrimonio prehispánico maya para el desarrollo del arte. Para ello, reflexiona sobre cómo la experiencia y el lenguaje de la arquitectura prehispánica maya influyeron en arquitectos internacionales de la talla de Frank Lloyd Wright y Jorn Utzon. Palabras clave: Arquitectura, Mayas, Restauración, Patrimonio, Lenguaje Arquitectónico, Aprendizaje de la Arquitectura, Frank Lloyd Wright, Jorn Utzon.

Abstract

This article seeks to raise awareness about the value of preserving the pre-Hispanic Mayan heritage for the development of art, for which it accounts for the influence that pre-Hispanic art had in the nineteenth and twentieth centuries at a national and international level, and reflects on how the experience and the language of pre-Hispanic Mayan architecture influenced international architects such as Frank Lloyd Wright and Jorn Utzon. Word reference: Architecture, Mayas, Restoration, Prehispanic Heritage, Architectural language, learning of architecture, sacred space, Frank Lloyd Wright, Jorn Utzon.

Introducción

El presente artículo surge de la inquietud de dar a conocer otros valores provenientes de las obras arquitectónicas prehispánicas mayas, además de su conocido valor histórico, simbólico e identitario, y del valor económico que representa para el sector turístico ¿Qué valor tiene la preservación del patrimonio prehispánico para el arte y concretamente para un arquitecto? En este escrito se busca resaltar la riqueza del lenguaje arquitectónico de un patrimonio prehispánico que ha inspirado, incluso, la creación de obras arquitectónicas del siglo XX.

El procedimiento que se sigue aquí es el de abordar en qué consiste la vivencia y la experiencia de la arquitectura; así como el de señalar algunos de los elementos arquitectónicos que componen esta experiencia a partir de las reflexiones de los teóricos de la arquitectura Rasmussen y Carlos Mijares, quienes explican cómo se debe leer el lenguaje arquitectónico de los espacios. En un segundo momento, se ejemplifica el lenguaje arquitectónico de los arcos mayas, el aprendizaje arquitectónico de la arquitectura maya que existe en la obra Frank Lloyd Wright, y el lenguaje del paisaje en la arquitectura prehispánica maya que sirvió de fuente de inspiración a la Ópera de Sidney de Utzon. Así, a través de la experiencia y la vivencia de la arquitectura y el paisaje prehispánico maya, se buscó restaurar una experiencia de habitar que ha perdido la modernidad.

El patrimonio como fuente de inspiración

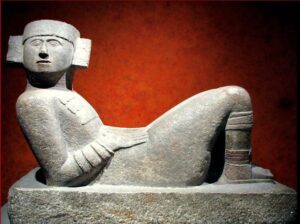

Leer el patrimonio arquitectónico desde el lenguaje de la Arquitectura, ha permitido a muchos artistas desarrollar su propio lenguaje a partir de los predecesores en quienes se inspiran, y de quienes toman ideas para traerlas al presente, ya sea con propósitos figurativos y estéticos, o bien con propósitos funcionales además de estéticos. El arte prehispánico fue fuente de inspiración a nivel nacional e internacional durante los siglos XIX y XX. Pocos saben hoy día, por ejemplo, que las esculturas de Moore fueron inspiradas por el Chac Mool, o que algunas obras arquitectónicas de corte internacional, tuvieron como fuente de inspiración la arquitectura prehispánica (Carranza, Luis E: 2021) Esto nos enseña que las obras artísticas del pasado son textos a los que hay que abrevar, para reencontrar en ellos valores que deben ser interpretados y, de este modo, traerlos al presente para dar a la luz valores perennes que trascienden las obras de arte particulares.

Lenguaje arquitectónico prehispánico

El aprendizaje de la arquitectura no se logra sólo a través de los libros, sino que requiere la vivencia in situ, una experiencia que surge a través de los recorridos. Gracias a la preservación del patrimonio y del entorno que lo rodea, es posible visitar los lugares arquitectónicos; poseer una experiencia que nos ayude a comprender la arquitectura a través de sus recorridos, apreciar los olores, colores y texturas del espacio; así como los sonidos que los acompañan, junto a la temperatura. Los corrimientos del aire, que son aquellos que permiten comprender parte del sentido por el que se edificaron de esa manera estas obras, también brindan la oportunidad de apreciar las dimensiones espaciales, las proporciones, las escalas, las formas volumétricas, los remates visuales; en resumen, son los que permiten generar la experiencia y la vivencia de la arquitectura.

El patrimonio arquitectónico es un lugar de cátedra que enseña a quien busque una particular forma de leerlo. El arquitecto se acerca a él para aprender algo más que historia, técnicas constructivas, usos o funciones de los espacios. También se aproxima a él para apreciar un lenguaje que se genera a través de la sensación que generan los espacios, lo que le permite aprender de una manera más profunda cómo se habitaba en un pasado, y con qué metáforas espaciales se expresaba la forma de habitar. Con esto nos referimos a que la arquitectura tiene distintas formas de expresar jerarquías, de marcar la distinción entre lo público y lo privado, de mostrar lo abierto y lo cerrado, lo íntimo, lo público, lo sacro, para distinguirlo de lo profano. Tiene también diferentes formas de mostrar ritmos, transiciones, límites. Esto es así porque la arquitectura es un lenguaje, y “Cada lenguaje tiene su modo de decir las cosas” –decía Carlos Mijares-. En el caso de la arquitectura prehispánica, su lenguaje tuvo una influencia a nivel internacional por el propio carácter del lenguaje arquitectónico al que se refiere Mijares, pues la arquitectura no tiene significados previamente asignados, y “sin duda una de las grandes ventajas de no tener significados previamente asignados es un potencial de que su expresión sea universal y haga innecesarias las traducciones. Exige, si, como todos, un disciplinado aprendizaje y un ejercicio de la sensibilidad para percibir sus medios y poder comprenderlo”. (Mijares, Carlos, p. 40)

De ahí la importancia de vivir la arquitectura y las experiencias que esta nos genera a los sentidos; por esto se nos invita a experimentarla y vivirla, no sólo a verla. La vivencia de un espacio arquitectónico supone recorrerlo, apreciar cómo se abre o se cierra, cómo nos guían los recorridos; es aprender a apreciar los materiales de que están constituidos los edificios, la incidencia de la luz, los coloridos y las texturas, los remates visuales; saber escuchar los espacios, percibir los olores de un sitio, todo eso hace la vivencia y experiencia de la arquitectura, en palabras de Rasmussen:

“No basta con ver la arquitectura; hay que experimentarla. Hay que vivir en los espacios, sentir cómo se cierran en torno a nosotros, observar con qué naturalidad se nos guía de uno a otro. Hay que ser consciente de los efectos de la textura, descubrir por qué se utilizaron precisamente esos colores, y cómo la elección dependió de la orientación de esos espacios en relación con las ventanas y con el sol…Hay que experimentar la enorme diferencia que produce la acústica en nuestra concepción del espacio: la forma de propagación del sonido en una enorme catedral, con sus ecos y reverberaciones prolongadas, comparada con una pequeña habitación revestida con paneles de madera, bien acolchada con tapices, alfombras y cojines.” (Rasmussen, Steen Eiler: p. 31).

La experiencia de la arquitectura permite comprender la particularidad y singularidad de cada obra, brinda la oportunidad de darnos cuenta de que los cuerpos arquitectónicos hablan desde distintos lenguajes (como lo es el lenguaje de los sólidos o vacíos); también es posible resaltar los efectos de los contrastes en la volumetría, el color, los ritmos, la escala y la proporción, la textura, la luz, el sonido o los planos. Y es que, al intervenir un espacio, este transforma su carácter; se transforman los lugares en “sitios” que abren un campo de experiencia a valores y sentimientos, formas de manifestar la vida espiritual.

En la arquitectura prehispánica maya hay riqueza en el lenguaje arquitectónico a través de los juegos de volumetrías; de sus explanadas, sus espacios abiertos y sus recorridos. Lo que a simple vista parecería igual en todos los complejos arquitectónicos prehispánicos, muestra su particularidad y singularidad a medida que tomamos conciencia y nos sensibilizamos con ello. Tomemos como ejemplo el lenguaje arquitectónico de los arcos, que a primera vista parecen ser bastante similares, y que rara vez comprendemos más allá de su uso general en la arquitectura. El arco establece un sitio, funda un nuevo espacio:

“El arco urbano es una solución arquitectónica que los mayas utilizaban para marcar accesos y transiciones entre espacios. Tienen un marcado carácter simbólico como entrada o puerta, predominante en los que son exentos. Funcionan como hitos urbanos, y sin duda se tuvieron en cuenta en el diseño urbano de las ciudades”. (Gilabert: p. 64).

Se podría añadir aún más, y hacer notar que los arcos no eran iguales, sino que tenían distintos usos, ellos servían para “comunicar dos espacios en la ciudad (públicos o privados), o también como pasos interiores entre estancias, o los llamados medios arcos bajo escalinatas” (Gilabert: p. 48). La diferencia entre los arcos llega a un nivel aún mayor de detalle cuando observamos cómo cada uno de ellos resuelve de diferente manera el tratamiento del espacio. Tomemos los ejemplos emblemáticos de los arcos de Kabah, Ek Balam, el Arco del Cuadrángulo de las Monjas de Uxmal, y el Arco monumental de Labná, que permiten comprender a los arquitectos y estudiosos las distintas formas en que estos cuerpos arquitectónicos marcan accesos, transiciones entre un espacio y otro, la manera como acentúan el paso de lo público y lo privado, el modo como abren la comunicación hacia un nuevo entorno donde suceden diferentes actividades, o la cierran. Así, también se demuestra cómo el mismo arco puede ser un hito, un punto de referencia, un lugar de encuentro, según la altura, la majestuosidad de sus detalles; la ubicación y forma como confluyen los caminos hacia él. Esto no sólo se hace a través de la abertura de muros, sino también a través de ascensos y descensos; desde la altura de los arcos, y los remates visuales hacia donde se proyectan las entradas -solo por mencionar algunos de los elementos que permiten comprender el lenguaje, el sentido y uso de los arcos-.

El lenguaje arquitectónico maya trascendió las fronteras de su espacio y su tiempo, y fue apreciado por arquitectos del mundo entero. Se convirtió en fuente de inspiración para arquitectos de la talla de Frank Lloyd Wright o de Jon Utzon. Cada uno de ellos supo leer un lenguaje maya que les inspiró a reinterpretar esta experiencia, y que les permitió generar obras de gran valor estético.

Frank Lloyd Wright diseñó varias obras bajo la influencia del lenguaje de la arquitectura prehispánica, y concretamente de la maya.1 Son notorios los motivos precolombinos que se aprecian en la Kehl Dance Academy en Madison, Wisconsin; y el complejo residencial de Aline Barnsdall, en Hollywood, California (que representa una obra especialmente importante de influencia prehispánica).2 La obras de Wright con influencia precolombina se extendieron, por ejemplo, al Gordon Strong Planetarium, en Sugar Loaf Mountain, Maryland, inspirado en el Observatorio de Chichén Itzá.” (Carranza, Luis E: 2021), e incluso el arquitecto Alvar Carrillo Gil asegura que el Guggenheim (1959) estaba inspirado en el observatorio “El caracol” de Chichén Itzá. (López, Alejandro: (2020)).

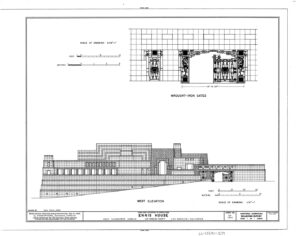

De la misma manera, la Hollyhock House (1919-1921) se inspira en la disposición espacial y volumétrica de la arquitectura maya; en ella “los límites entre interior y exterior se ponen a prueba entre escalinatas y terrazas”. (López, Alejandro: (2020) La Ennis House (1924) está inspirada también en la misma arquitectura, sobre todo por el manejo de las texturas de las fachadas en forma de grecas, y la similitud con lo maya en el manejo de los bloques geométricos de la arquitectura y sus espacios.

El tercer ejemplo sobre el lenguaje de la arquitectura prehispánica incorpora la descripción de la vivencia y experiencia de los espacios de la arquitectura prehispánica maya para dos arquitectos, Carlos Mijares y Jorn Utzón, y cómo ella se tradujo en inspiración para la creación de obras arquitectónicas de este último. De esta manera se busca clarificar, a través del ejemplo, cómo un arquitecto percibe la arquitectura y lee los espacios, y cómo esta lectura le lleva a mejorar su diseño arquitectónico.

El Arquitecto Carlos Mijares describe en su libro Tránsitos y Demoras la experiencia que le generan los espacios arquitectónicos de Tikal, donde se tiene una sensación de proximidad de los objetos, y la cercanía de la visión que tenemos por estar rodeados del entorno selvático y de la vegetación que nos envuelve y por momentos nos hace sentir aprisionados. Este encierro selvático se acompaña de una iluminación difusa que se cuela por entre las ramas, que nos hace percibir la selva como una bóveda de permanente follaje que el citadino –dice Mijares- experimenta como desorientación, angustia, pérdida de dirección, incapacidad para leer la naturaleza. El maya, en cambio, halla en la naturaleza una forma de vida cotidiana fácil de leer. Es decir, que aprendió a leer el lenguaje de la naturaleza, los ruidos provenientes de los animales, los olores, las nubes.

La descripción del entorno para Mijares es ya la descripción de la arquitectura, porque un arquitecto lee y habla de los espacios arquitectónicos a partir de su entorno; por esto describe la sonoridad de la selva, “intensa, envolvente y variada”, el canto de las aves, el grito de los monos, el sonido de la lluvia, del viento, los “sonidos sensuales profundos, agudos, persistentes”; lo mismo sus aromas y olores, la tierra mojada, las flores, los frutos, algún animal muerto, la mirada de la percepción del relieve, del detalle, de la confusión, los colores, el barro, los intensos verdes de la vegetación. La sensación del calor, de la humedad, el frescor de la sombra, la intensidad del sol. Es esta sensación de encierro y de cobertura de la selva la que le da una mayor fuerza a Tikal, que se erige como una obra que conquista el espacio.

Sobre esta obra se dice que, sin romper con la selva, los materiales de las pirámides se hallan en armonía con el medio ambiente, porque de ahí salieron, y los mayas los hicieron hablar a través del lenguaje humanizado; de la misma manera, Mijares describe que la arquitectura maya se erigió “respondiendo sabiamente ante las condiciones naturales del clima”, algo que se adolece en la ciudad, donde en contraposición a la edificación maya en unión con la naturaleza, se habitan edificaciones de materiales que ya no encontramos en el entorno, porque el entorno ha desaparecido, se ha urbanizado con el uso del asfalto; se ha desterrado el entorno natural, y los mismos elementos artificiales son ajenos a las formas naturales.

Al describir el lenguaje arquitectónico maya, Mijares hace énfasis en que los mayas hablaron el lenguaje de los claros entre la selva, y desde allí erigieron las plataformas; y comenzó el lenguaje de las escalinatas, de los patios, de las plazas, el de la “superposición de estructuras”, porque el ascenso valía la pena. Esta lectura de lo cerrado y lo abierto, lo oculto y los claros, lo llevan a describir la arquitectura maya como una arquitectura de la altura, que se hace patente con la elevación de la pirámide que rebasa la altura de la copa de los árboles y que, a diferencia de otras formas arquitectónicas que están en los bosques, busca sobrepasar, adquiriendo una dignidad especial. Así, “Cuando se libra la altura de los árboles, el impacto es decisivo, aparece un mundo nuevo y distinto que semeja el inverso del mundo cotidiano”, (Mijares, Carlos, p. 92), desde donde se vivirá la relación de los ciclos de estaciones, los ciclos agrícolas, el acercarse a las fuerzas superiores, la aparición de los dioses y la relación con los hombres, En este mundo, ahí arriba aparece otro que nos permite orientarnos, y aparece el centro del universo: “Toda una experiencia y toda una sabiduría abierta al observador atento y asombrado,” (Mijares, Carlos, p. 92), y que nos habla de la conquista del espacio. (Mijares, Carlos, p. 92). La descripción de Mijares nos permite entrar a la experiencia de la Arquitectura:

“El follaje, que era una cubierta, un arriba permanente, se presenta ahora abajo, convertido en piso. Se descubre la lejanía, aparece el horizonte en torno al espectador, extendido, continuo, increíble y sorprendentemente distante. El espacio crece hasta dimensiones insospechadas. La luz, que es ahora plena, incluye la percepción de la fuente que la produce, el sol. Es posible observar que esa luz se mueve, y que desaparece bajo el horizonte para luego reaparecer. Se detecta la contundencia del ritmo de los días y de las noches. Se descubren la luna, los astros y las relaciones entre ellos, unas constantes y permanentes, otras variables, algunas detectables y tranquilizadoramente insistentes, otras vagarosas, inasibles y sorprendentes como los cometas, o las lluvias de estrellas.” (Mijares, Carlos, p. 92)

Lo anterior ejemplifica cómo el patrimonio arquitectónico es un sitio de gran aprendizaje para quien sabe leer los espacios, ellos incluso nos pueden ayudar a apreciar el sentido de la forma de habitar. Así lo dejó ver Jorn Utzon, quien se reconoce heredero en gran medida del patrimonio maya. Gracias a su experiencia desde esta arquitectura pudo expresar en sus obras la ligereza a través de los planos horizontales:

“La plataforma, utilizada como elemento arquitectónico, resulta algo fascinante. Me cautivó por primera vez en México, durante un viaje de estudios que realicé en 1949. Allí encontré una gran variedad de plataformas, diferentes tanto por su tamaño como por su concepción. Muchas de ellas se encuentran aisladas, rodeadas solamente por la naturaleza” (Utzon: 193).

Utzon se reconoce deudor de dichas plataformas. “Algunos de mis proyectos de los años más recientes”, dice, “están basados sobre el empleo de este elemento: la plataforma”, (Utzon: 195), lo que se ve reflejado en obras como el Crystal Palace de Londres (1946); y la más famosa y emblemática sería la Ópera de Sydney (1956/73).

La experiencia de la arquitectura maya, sobre todo en los recorridos por Uxmal y Chichen Itza, se percibe de forma particular. En estos casos, el arquitecto la asocia con la sensación de elevación y ligereza que las plataformas transmiten. A Utzon la arquitectura maya le generó una sensación especial por el entorno selvático que la rodea. Se trata de planicies cubiertas por una selva inaccesible, de altura uniforme y definida, donde la jungla calurosa y húmeda fungía como techo y, por lo mismo, los movimientos hacia arriba o abajo no eran posibles, (Utzon: 193). Sin embargo, gracias a la plataforma, los mayas lograron romper esta sensación de cerrado para pasar a lo abierto. En palabras de Utzon:

“Al introducir el uso de la plataforma con su nivel superior ubicado a la misma altura que las copas de los árboles, los mayas descubrieron sorpresivamente una nueva dimensión de la vida, consonante con su devoción a los dioses. Sobre estas altas plataformas –muchas de las cuales tienen una longitud de cien metros– construyeron sus templos. Desde allí tenían acceso al cielo, las nubes, la brisa, y a esa gran planicie abierta en la que, de pronto, se había convertido el anterior tedio selvático. Gracias a este artificio arquitectónico cambiaron totalmente el paisaje, y dotaron a su experiencia visual de una grandeza sólo comparable a la grandeza de sus dioses” (Utzon: 193).3

La comprensión del uso del espacio por los mayas, y el aprendizaje que Utzon tuvo a través de la experiencia y vivencia de la arquitectura, no se reduce al plano formal y diseño de volumetría en cuanto a la experiencia que se tiene del entorno y el paisaje libre de automóviles, cubierto por la selva y el cielo, y que lo cautivó al punto de buscar resolverlo así en sus proyectos. Dice así el arquitecto:

“Gran parte de nuestras hermosas plazas europeas se deterioran a causa de los automóviles. Los edificios que antes conversaban entre sí a través de una plaza, ya sea que estuvieran ordenados en sistemas axiales o en composiciones equilibradas, ahora ya no pueden hacerlo porque el flujo del tránsito los separa. La velocidad y el comportamiento sorpresivamente ruidoso de los vehículos nos hacen huir de las plazas, lugares que antes utilizábamos para pasear tranquilamente” (Utzon: 195).

Utzon, al contemplar las terrazas, las elevaciones y la ligereza de la arquitectura maya que permiten una mayor vista del entorno, llega a plantear soluciones urbanas bien interesantes gracias a su aprendizaje. La experiencia del espacio arquitectónico de esta cultura lleva a ambos personajes a replantearse su posición en la vida Moderna de la ciudad; y en el caso de Utzon lo lleva a proponer transformar su urbanismo, por esto afirma que “Además de su fuerza arquitectónica, la plataforma suministra un buen recurso para resolver los actuales problemas de tránsito. El simple hecho de que los automóviles puedan pasar por debajo de una superficie reservada al tránsito peatonal ofrece muchas posibilidades de utilización” (Utzon: 195). Reflexiones que no hubieran sido posibles si no hubiera podido leer a partir del patrimonio maya, y haber traído al presente la forma de habitar de la que el mundo moderno se ha alejado; por esto sería válida la pregunta ¿qué hubiera sido de la arquitectura contemporánea si no se hubiera preservado el patrimonio arquitectónico maya? Si vale la pena la obra de Frank Lloyd Wright y de Jorn Utzon, entonces vale la pena y merece seguir preservándose el patrimonio arquitectónico prehispánico, y en particular, el maya.

Este aprendizaje, que podríamos tener a través de la preservación del patrimonio prehispánico, no ha sido aún invadido por la urbanización, y debería respetarse desde ese entorno urbano para aprender y retomar nuestra esencia de habitar con la naturaleza. El Arquitecto Carlos Mijares apunta sobre esta impresión para el hombre urbano (y la mayoría lo somos), donde entrar a un espacio como la selva de Petén en Guatemala resulta un hecho insólito, porque se confronta nuestra forma de vida urbana frente a otra forma de vida, intensa y significativa. “Los hombres actuales, citadinos y lamentablemente distantes de la naturaleza, encontramos que todos los lugares de la selva son muy similares y, para nuestros ojos, indistinguibles uno del otro. Adolecemos de una incapacidad para apreciar los matices que es característica generalizada de la insensibilidad cultural, del desconocimiento y de la extranjería”. (Mijares Carlos: 91),

Conclusiones

A manera de conclusión, podemos afirmar que la arquitectura prehispánica maya nos sigue admirando por sus técnicas constructivas y su edificación en mampostería. Además, contribuye a comprender el estrés y la fatiga de los materiales, los diseños de los canales para portar agua de lluvia, los métodos de almacenamiento de alimentos, los sistemas de captación de agua, la conservación de los frescos, las técnicas de acústica con sus rangos sonoros y sus orientaciones. De la misma manera, permite la comprensión espacial desde la vida cotidiana que definía dichos espacios,4 y también la apreciación de los espacios que mostraban un sentido cosmológico y religioso a través de estelas y orientaciones astronómicas (y que brindaban un sentido cosmológico y teológico que nos permite comprender la relación que guardaban la astronomía y la planeación urbana). En el caso de la disposición arquitectónica, con sus juegos de luz y sombras, se consigue, también, establecer las orientaciones solares o astronómicas.5

La grandeza de la arquitectura Maya no se aprende si sólo vamos a fuentes escritas y documentales; es necesario recorrer sus espacios, su lenguaje. Como toda experiencia, la arquitectura se aprende a través de la vivencia del espacio. “La experiencia de las ruinas es una buena manera de aprender a escuchar, y luego a leer el espacio”.6 Esta es una razón más para el cuidado y la preservación de este patrimonio, no sólo de las edificaciones arquitectónicas, sino del vasto campo selvático que la rodea para evitar todo tipo de contaminación visual y auditiva; lo que permite comprender el sitio en que se enclavó, su contexto, pues las obras arquitectónicas “facilitan la posibilidad de concentrar la atención en los esquemas propuestos, en los modos de construir los instrumentos, en las relaciones de la obra con su contexto, en las maneras de generar el espacio y en la estructura de las secuencias”, (Mijares, Carlos: 40), ahí es donde se decantan los valores del lenguaje arquitectónico.

A lo largo de estas páginas se ha intentado hacer una apología de la preservación del patrimonio arquitectónico maya, el cual no sólo tiene un valor de identidad para las comunidades por su patrimonio, o un valor económico por ser lugar de turismo. El arte maya ha sido fuente de inspiración para el arte del siglo XIX y XX, y seguramente lo será para los siglos venideros. Se ha destacado el lenguaje arquitectónico maya como valor artístico del patrimonio arquitectónico, y como expresión de jerarquías de lo cerrado, lo abierto o lo privado. Así se muestra en toda su arquitectura, y el arquitecto debe aproximarse a ella a través de la experiencia y la vivencia de los espacios para comprender este lenguaje en general, y la forma de los mayas al expresarlo, en particular.

Se han presentado tres ejemplos para comprender este lenguaje: en primer lugar el lenguaje de los arcos mayas, y cómo estos expresan el dentro y fuera, lo cerrado o abierto; en segundo lugar se mencionó la arquitectura de Frank Lloyd Wright como una arquitectura que se desarrolló a partir de la vivencia y comprensión del lenguaje arquitectónico maya; y en tercer lugar se ejemplificó cómo la experiencia y vivencia de la arquitectura prehispánica maya inspiró a Jorn Utzon en el diseño de varias de sus obras arquitectónicas, y cómo este arquitecto dejó asentado explícitamente que el entorno natural y construido de la arquitectura maya le inspiró para romper con la forma de vida de la modernidad, y de este modo recuperar una percepción originaria del habitar.

Referencias:

Alba Dorado, María Isabel, (2011), El universo Imaginario de Jorn Utzon. Revista de investigación y arquitectura contemporánea. Escuela Técnica superior de Arquitectura. Universidad de Coruña, Número 1. páginas 35-43. ElUniversoImaginarioDeJornUtzon-3665277.pdf

Andrews, George. (1977). Maya cities: Placemaking and Urbanization. EEUU: University of Oklahoma Press.

Carabí-Bescós, Guillem, (2017) De la mancha a la geometría: Jorn Utzon y la casa de la Ópera de Sidney, Arquitectura Revista, vol. 13 núm. 2. https://www.redalyc.org/jatsRepo/1936/193654981001/html/index.html

Carranza, Luis E: (2021) La arquitectura prehispánica en el imaginario moderno. Arquine. https://www.arquine.com/la-arquitectura-prehispanica-en-el-imaginario-moderno/

Casares, Orlando et al: (2021) Arqueoastronomía maya y su legado cultural, Universidad José Martí de Latinoamérica, México, Mérida Yucatán.

Dowd Anne, and Milbrath Susan, (2015) Cosmology, calendars, and horizon-based Astronomy in Ancient Mesoamerica, USA, Univeristy Press of Colorado.

Frank Lloyd Wright foundation, Ennis House: https://franklloydwright.org/site/ennis-house/

Gilabert Laura et al.: El arco urbano en la arquitectura Maya, (2017) Arquittetura e urbanística maya, Restauro Archeologico, special issue, Journal of the Department o Architecture University of Florence, Italy, Firenze university Press. P. 48 a 65.

Gonzalbo, Pilar: Historia de la vida cotidiana en México, (2004). Tomo I, Mesoamérica y los ámbitos indígenas de la Nueva España (dirigido por Pablo Escalante), México, FCE y Colegio de México.

Grube Nikolai (compilador), (2006) Los Mayas, una civilización milenaria, Könneman, España, Barcelona.

Gutiérrez V., Rodrigo: (2002). Arquitectura historicista de raíces prehispánicas., Madrid, Goya, Nº 289-290, julio-octubre de 2002, pp. 267-286. Versión en línea: https://www.ugr.es/~rgutierr/PDF1/061.pdf

López, Alejandro: (2020) La arquitectura maya que inspiró a Frank Lloyd Wright, dmagazine. https://www.admagazine.com/arquitectura/la-arquitectura-maya-que-inspiro-a-frank-lloyd-wright-20200402-6660-articulos.html

Mijares, Carlos: (2002). Tránsitos y Demoras, México, Instituto superior de Arquitectura y Diseño, ISAD.

Rasmussen, Steen Eiler: (2007) La experiencia de la arquitectura, Editorial Reverté, España, Barcelona.

Utzon, Jorn: (2011), Plataformas y mesetas: https://proyectandoleyendo.files.wordpress.com/2011/01/plataformas-y-mesetas-jorn-utzon.pdf

NOTAS

1.- Para una comprensión más profunda de la influencia del arte prehispánico en el arte moderno americano y en particular en la obra de Frank Lloyd Wright, se puede consultar a Braun, Barbara, Pre-Columbian art and the post-Columbian world: ancient American sources of modern art, New York: Harry N. Abrams Inc. Publiher, 1993.

2.- Cfr. Herbert Spinden, “A study of Maya Art. Its Subject Matter and Historical Development”, Dover Pubns, 1975.

3.- Además de la influencia de la cultura maya, Utzon se vio influenciado por la arquitectura zapoteca de Monte Albán, y destaca la sensación de ligereza que le transmitió, “Mediante la construcción de escalinatas y edificios aterrizados sobre el borde de la plataforma, y manteniendo la parte central de ésta a un nivel inferior, la cima de la montaña se convirtió en algo completamente independiente que flota en el aire, separado de la tierra. Desde arriba no se ve otra cosa que el cielo y las nubes que pasan: un nuevo planeta.” https://proyectandoleyendo.files.wordpress.com/2011/01/plataformas-y-mesetas-jorn-utzon.pdf, 194-195.

4.- Sobre esto se puede ver el capítulo 3, pp. 99 a 122, La vida cotidiana de los mayas durante el período clásico, de Erik Velásquez García. Cfr. Gonzalbo, Pilar (2004), Historia de la vida cotidiana en México, Tomo I, Mesoamérica y los ámbitos indígenas de la Nueva España (dirigido por Pablo Escalante), México, FCE y Colegio de México.

5.- Como ejemplo, la investigación de Anne Dowd y susan Milbrath sobre la relación entre Hierofanía y Arquitectura Maya, quienes ponen de manifiesto la necesidad de preservar el patrimonio arquitectónico de la antigüedad para poder comprender cómo se vinculan uno con otro, y comprender tanto el sentido de hierofanía y cómo llegaba a todas las esferas. Sus estudios se han centrado en las hierofanías arquitectónicas y algunas interpretaciones sobre cómo funcionaron y por qué fueron construidas, y toman como ejemplo de estas hierofanías religiosas Uaxactún, en el Grupo E, lo mismo que en Calakmul, en Uaxactún, y los efectos arquitectónicos que pudieron haber generado. “Sunlight on architectural façades illuminated temple entrances or sculptured wall panels and manifested patterns of light in temple interiors on days or times of the day that were key solar events in the seasonal cycle, such as the summer or winter solstices, spring or fall equinoxes, and zenith or nadir passages. These astronomical-architectural displays held agricultural, calendrical, political, and religious meaning for the Maya. Through performance, art and architecture amplified social power”. Dowd Anne, and Milbrath Susan, (2015), Cosmology, calendars, and horizon-based Astronomy in Ancient Mesoamerica, USA, Univeristy Press of Colorado, p.38.

6.- Mijares, Carlos, (2002), Tránsitos y demoras, México, Instituto superior de Arquitectura y Diseño, ISAD, p. 40.