Micromorphology to study of earthen built heritage

Artículo de investigación/Research paper

Marta Mateu Sagues, Universidad Nacional Autónoma de México, E-mail: mmateusa@gmail.com, http://orcid.org/0000-0002-2978-7201, https://scholar.google.es/citations?user=CB_6pz4AAAAJ&hl=es https://www.researchgate.net/profile/Marta_Mateu_Sagues.

Annick Daneels, Instituto de Investigaciones Antropológicas, Universidad Nacional Autónoma de México, E-mail: annickdaneels@ia.unam.mx, http://orcid.org/0000-0003-0006-6037, https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=annick+daneels&oq=Annick+Danee http://www.humanindex.unam.mx/humanindex/pagina/pagina_inicio.php?rfc=DAVA580830

Recibido: 01 de abril de 2020 | Aceptado: 21 de septiembre de 2020 | Disponible en línea: 30 de octubre de 2020.

© Marta Mateu Sagues and Annick Daneels, 2020. Este artículo es una publicación de acceso abierto.

CC BY-NC-ND

Resumen

El patrimonio en tierra de sociedades pasadas es tratado en el campo de la arqueología desde distintas aproximaciones. La aplicación de la geoarqueología, y específicamente de la técnica de la micromorfología, permite entender la composición y la técnica de elaboración de esta arquitectura. Consiste en el análisis en microscopio petrográfico de láminas delgadas obtenidas de muestras orientadas, esto es, de las que se conoce la posición en los elementos constructivos analizados, como adobes, muros de tierra apilada y pisos. Este trabajo presenta la metodología empleada, así como unos ejemplos de los resultados alcanzados en las investigaciones de la primera autora (en la Península Ibérica, y, actualmente en Mesoamérica). El estudio de los minerales y de los rasgos de formación de suelo permite conocer los bancos de material usados y sus mezclas, mientras la alineación de los minerales y el tipo, la forma y la densidad de los poros permite diferenciar el grado de humedad y la forma de aplicación y compactación de la tierra, por ende, la técnica de manufactura. De esta manera se pueden observar las diferencias entre unos fragmentos de adobe, piso, bajareque, tierra apilada y tapia. Este método ayuda a validar la interpretación de la técnica constructiva derivada de las excavaciones, y además provee información importante para una mejor preservación de este patrimonio.

Palabras claves: geoarqueología, arquitectura en tierra, técnicas constructivas.

Abstract

The earthen architecture heritage of past societies is studied by archaeology, using different methods. Micromorphology allows to define the composition of the building material and the construction techniques, by analyzing thin sections of oriented samples with a petrographic microscope. This article describes the method and presents examples of mudbricks, cob walls, floors, and roofs from Iberian and Mesoamerican sites. Mineralogical composition and the presence of specific soil formation features allow to define from where the building sediments were extracted and how different soils may have been mixed, while the form in which minerals are aligned and the type, size and form of pores reveal the amount of water added to the mix, and the direction and intensity of compaction. Thus, it is possible to differentiate mudbricks from floors and facings, cob from rammed earth. This method helps to validate the interpretation of construction techniques derived from archaeological excavations and provides crucial information for the adequate preservation of this heritage.

Keywords: geoarchaeology, earthen architecture, constructive techniques.

Introducción

En el mejor de los casos, los primeros agentes en tratar el patrimonio antiguo construido en tierra son los arqueólogos, quienes, con los métodos y técnicas propios de la disciplina, sacan a la luz y hacen las primeras interpretaciones de estas estructuras. Para comprender mejor el registro arqueológico, disponen de técnicas complementarias de otras disciplinas científicas. Este es el caso de la geoarqueología, que usa las metodologías de las ciencias de la tierra, como la geología, la edafología o bien la geografía, para entender la génesis y la evolución del medio sedimentario-edáfico de los sitios arqueológicos.

Hasta ahora usada principalmente para estudiar las modificaciones humanas en superficies agrícolas y residenciales en sitios arqueológicos, solo recientemente se ha empezado a explorar el potencial de la micromorfología para estudiar la arquitectura en tierra. En el proceso constructivo, los materiales básicamente terrosos (desde arcillas hasta arenas y gravas) se mezclan con distintas cantidades de agua y posiblemente componentes vegetales (p.ej. paja o zacate). Con esta mezcla sin cocer se elaboran desde elementos muebles hasta lo más habitual, las construcciones (pisos, muros, techos). Este material ha recibido denominaciones distintas (p.ej. barro, barro crudo, arcilla, adobes, tapial) en el marco de idiomas y colectivos diferentes, probablemente porque desde los primeros momentos de su utilización hasta hoy ha sido reiteradamente usado por muchas culturas distintas en la construcción, y en la decoración y adecuación interior de los espacios humanos. Aun así, existen propuestas de unificación, como el “Glosario Internacional sobre Terminología en Técnicas de Construcción con Tierra” (PROTERRA, 2019) o las “Guides de bonnes pratiques de la construction en terre crue” (Confédération Terre Crue, 2018).

En este artículo se quiere exponer la aplicación de la micromorfología al estudio de este patrimonio, como una alternativa complementaria a las que ya se vienen llevando a cabo en las investigaciones sobre construcción con tierra que se observa en distintos ámbitos (como la arquitectura o la arqueología) en Europa, EE.UU. y América Latina. La propuesta que aquí presentamos quiere ser una herramienta que ayude a interpretar mejor los restos de tierra encontrados en los sitios arqueológicos, y su posterior conservación y posible restauración.

A continuación, se expondrán los conceptos y métodos básicos de la micromorfología, así como ejemplos de sitios excavados por las autoras. La mayoría provienen de los estudios realizados en el sitio arqueológico de Sant Jaume (Alcanar, nordeste de la Península Ibérica) (Mateu, 2016). Por otro lado, los ejemplos para determinar técnicas constructivas proceden de un conjunto de muestras de distintos sitios arqueológicos de Mesoamérica, obtenidas por A. Daneels en su proyecto CONACyT CB2015-254328 (en el que se inserta la investigación postdoctoral de M. Mateu, “Aplicación de la geoarqueología al estudio de la arquitectura en tierra mesoamericana”), llevado a cabo en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

La micromorfología

La micromorfología es una técnica de análisis microscópico de láminas delgadas de suelos, desarrollada por Kubiëna durante los años treinta, para caracterizar los rasgos de formación de suelos naturales. Este procedimiento se normalizó por la Subcomisión de Micromorfología de Suelos en la International Society of Soil Science (actualmente IUSS) (Bullock, Fedoroff, Jongerius, Stoops, & Tursina, 1985), y es la base de la mayor parte de estudios micromorfológicos posteriores (Stoops, 2003; Loaiza, Stoops, Poch, & Casamitjana, 2015). En geoarqueología se ha usado principalmente con el objetivo de definir el impacto antrópico en el entorno y de entender la formación de los sitios arqueológicos (Shahack-Gross, 2017).

La aplicación específica de esta técnica al estudio de la construcción con tierra es aún escasa, pero ya se encuentran algunas referencias y estudios importantes (Friesem, Wattez, & Onfray, 2017; Cammas, 2018), reflejados en reuniones específicas de arqueología, como los Échanges transdisciplinaires sur les constructions en terre crue, o en algunas participaciones sobre sitios arqueológicos en congresos de construcción con tierra, organizados, entre otros, por la Red Iberoamericana PROTERRA (SIACOT), ICOMOS (TERRA), CRAterre (Grains d’Isère) o la ONG Adobe in Action (Earth USA). En ellos se muestra que, analizando la composición y estructura de los materiales constructivos de tierra y comparándolos con los sedimentos de alrededor del sitio arqueológico, se puede definir todo el proceso de elaboración, puesta en obra y uso, identificar la procedencia de los componentes (minerales, orgánicos), así como observar en ellos las alteraciones procedentes de los distintos procesos que afectaron al sitio arqueológico después de su abandono, denominados postdeposicionales (Mateu, 2016). El conocimiento de todos estos procesos será útil para las posteriores labores de conservación.

En la región cultural de Mesoamérica, donde se observa una extensa tradición en el uso de la arquitectura en tierra, apenas se encuentran estudios micromorfológicos que nos puedan ayudar a su interpretación. Tan sólo hay algunos estudios preliminares como, por ejemplo, sobre adobes en la acrópolis de Río Viejo (Oaxaca, México) (Joyce, 2013, p. 139), sobre pavimentos y pisos en Kaminaljuyú (Guatemala) (Houston, Nelson, Chiriboga, & Spensley, 2003), o el estudio pionero de Gama, et al. (2012), donde los autores abordan la arquitectura en tierra y el estudio de los adobes de Zethé y Sabina Grande (Hidalgo, México) desde distintas aproximaciones (micromorfología, petrografía y mineralogía). Esto contrasta con otro grupo de trabajos más numerosos que, mediante la petrografía, procuran definir la procedencia de sus materiales (p.ej. los estudios sobre cal en Teotihuacan, Tenochtitlan y la zona maya (Barba, et al., 2009; Villaseñor & Graham, 2010; Miriello, et al., 2011). Por otra parte, disponemos de los estudios que desde 2009 se están llevando a cabo en el sitio de La Joya (Veracruz, México), que abordan la construcción con tierra prehispánica y que incluyen, además de estudios de petrografía y micromorfología, otros de propiedades mecánicas, composición química, Fluorescencia de Rayos X (FRX) y Difracción de Rayos X (DRX), así como la identificación de aditivos orgánicos por espectroscopia por resonancia magnética nuclear (RMN) y cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (CG-EM) (Daneels & Guerrero, 2011; Liberotti & Daneels, 2012; Piña & Cabadas, 2018; García, Mateu & Piña, 2019; Mateu, 2019).

Metodología

Desde la arqueología, en cada estudio de patrimonio de arquitectura de tierra se debe, en un primer momento, hacer un estudio macroscópico. Este consiste en una primera descripción: dimensiones, color, textura del material (si es más arenoso o limoso, por ejemplo), y en la descripción de los principales componentes (si se observan poros de componentes vegetales, si hay algún fragmento mineral que destaque), así como el hecho de conocer si se encuentran diferentes capas. Juntamente con la descripción se harán las fotografías y dibujos pertinentes. Con este estudio se infiere cómo son los aparejos y cómo se cree que es la técnica constructiva (adobes, tapial, cob o tierra apilada, etc.).

Durante esta primera observación se escogerá de qué parte de las estructuras se pueden tomar las muestras orientadas para su posterior estudio micromorfológico. La metodología de extracción de muestras consiste en la realización de bloques cortando el perfil o superficie en la zona que se quiera observar con el microscopio. Una vez se tienen los bloques preformados se procede a su separación (Loaiza, Stoops, Poch, & Casamitjana, 2015, p. 26, tabla 1). Resulta importante, antes de extraer los bloques, marcar en ellos la orientación y la disposición originales en el edificio. En este momento se puede recuperar sedimento disgregado de los niveles o estructuras descritas y muestreadas, para realizar otros estudios, p.ej. granulometría, DRX y FRX, o estudios paleobotánicos.

En el laboratorio se procede a la elaboración de las láminas delgadas de los fragmentos (Figura 1). Las muestras son consolidadas con resina de poliéster y cortadas en secciones de 30 µm de grosor que son colocadas en portaobjetos (Loaiza, Stoops, Poch, & Casamitjana, 2015). Estas láminas se observan con un microscopio óptico petrográfico, con luz polarizada plana (PPL) y luz polarizada cruzada (XPL) y se describen e interpretan siguiendo los criterios utilizados por Bullock et al. (1985), Courty et al. (1989) y Stoops (2003).

En algunos estudios será necesario, para confirmar y/o complementar los resultados de la interpretación, realizar algún análisis fisicoquímico (Macphail & Goldberg, 2018). Se aplicarán estudios de DRX o de FRX, por ejemplo, cuando se quiera explorar la procedencia o identificar los componentes; espectrografía de infrarrojos (FTIR) o análisis térmicos TD-ATD para preguntas de componentes y combustión; isótopos o activación neutrónica (NNA) para composición química a nivel elemental, incluyendo elementos traza. También es útil el uso del microscopio electrónico de barrido (SEM/EDS) para observar las partículas finas con más detalle.

Procedimiento

Para la micromorfología de muestras de construcción, las láminas delgadas se obtienen de las partes más representativas de la estructura. A partir de estas láminas se hace la descripción para poder interpretar la muestra (Tabla 1). Primero se determinan los componentes que forman el material (masa basal), es decir qué tipo de partículas (minerales, orgánicas) se encuentran. Una vez identificados los componentes principales, se determinan sus proporciones y su organización (cómo están dispuestas todas las partículas). En paralelo se intenta determinar el origen de estos componentes e interpretar cómo pudieron haberse mezclado para formar el elemento estructural estudiado.

Tabla 1. Plantilla resumida con todas las categorías de la descripción micromorfológica.

| Registro arqueológico | Estructura de masa basal | Componentes minerales principales | Componentes antropogénicos y orgánicos | Edaforrasgos |

|

–Unidad de excavación / Sitio Arqueológico –Tipo de muestra (adobe, piso…) –Clave lámina –Capas o unidades internas? |

–Porosidad –Tipos de poros –Microestructura –G/Fratio (relación entre fracción G y F) |

–Descripción fracción gruesa (tipos de minerales, distribución, etc.). –Descripción fracción fina (color, birrefringencia, etc.) |

–Fitolitos –Carbones –Huesos –Agregados de materiales de tierra –Fragmentos cerámicos |

–Bioturbación –Revestimientos de arcilla -Revestimientos de carbonatos cálcicos –Agregados edáficos |

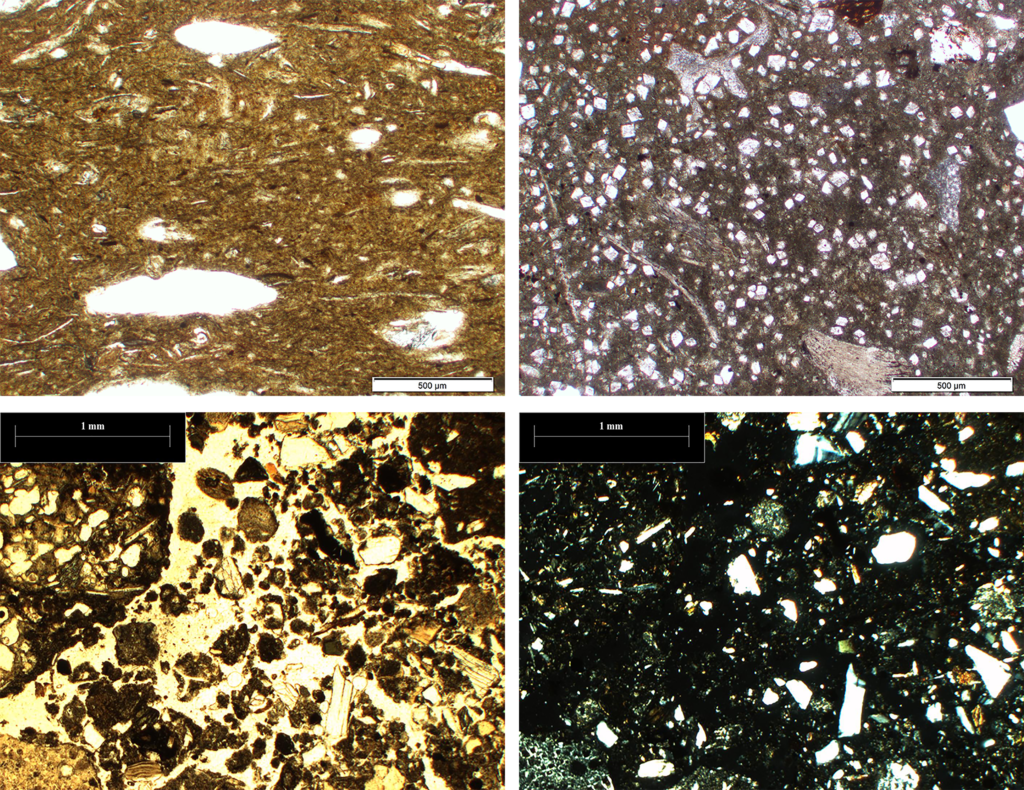

Uno de los primeros términos usados en la descripción es la microestructura (Bullock, Fedoroff, Jongerius, Stoops, & Tursina, 1985): cómo se organiza el material respecto a la porosidad. Estos dos términos (microestructura y porosidad) ayudarán a definir si un elemento de tierra es más compacto (menos poroso), o si por el contrario es más poroso y se disgrega fácilmente. En el primer caso sería una microestructura masiva; y en el segundo, podría ser distinta, pero normalmente se trata de una microestructura granular (Figura 2).

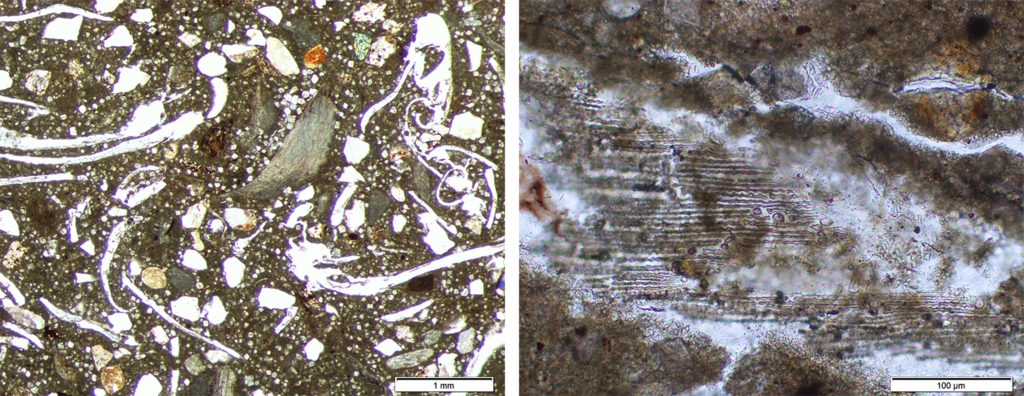

Es importante observar los tipos de poros (Stoops, 2003) que se encuentran en la muestra (en la masa basal). Ello indicará cómo se mezcló y elaboró el elemento, pero también puede reflejar procesos postdeposicionales de la muestra (por ejemplo, la invasión por raíces o fauna del suelo). La disposición de ciertos poros alargados (fisuras), cuando estos se encuentran paralelamente a una superficie, puede indicar la técnica de aplicación del material (Mateu, 2016). Por otra parte, los poros más redondeados (cavitarios o vesiculares) pueden indiciar el grado de agua usado en la mezcla, según su cantidad, tamaño y distribución (Cammas, 2018). En casos concretos será interesante poner atención en los poros finos y alargados, con el fin de poderlos identificar como procedentes de los componentes vegetales añadidos a las mezclas constructivas.

Para poder determinar los componentes minerales y fragmentos de roca usados, primero se establece el límite entre la fracción gruesa (FG: gravas, gravillas y arenas) y la fracción fina (FF: limos y arcillas). Este límite depende del estudio en particular, pero comúnmente está entre 2 y 10µm (Stoops, 2003, p. 92-93). Una vez establecido esto, se estimará el porcentaje de cada fracción y se explicitará como G/Fratio (por ejemplo, si el límite es 10µm: G/F10µm) (Courty, Goldberg, & Macphail, 1989; Macphail & Goldberg, 2018). Estos porcentajes indicarán si la mezcla es más arenosa o arcillosa, o por lo contrario tiene mucha proporción de gravas. Esta homogeneidad o no de la medida de los diferentes componentes puede ayudar a determinar cómo fue realizada la mezcla, si hay o no componentes añadidos, si procede todo de un mismo banco de material o de una mezcla de varios.

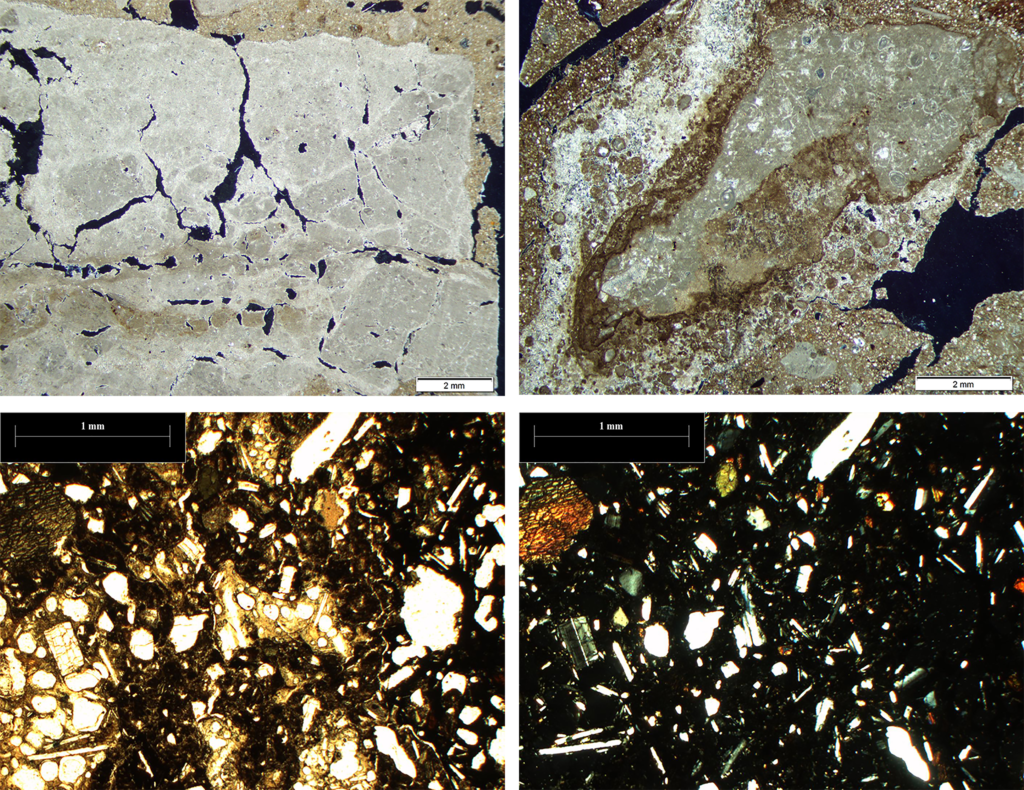

Se describe la FG y se determinan qué minerales o fragmentos de roca la conforman y cuál es su morfología. Esto ayudará a inferir de dónde pueden proceder: si de un medio volcánico o de un medio sedimentario (Stoops, 2003) (Figura 3). Dentro de la FF será importante intentar determinar qué tipo de arcilla se encuentra (aunque requiere confirmación por análisis de DRX).

A continuación, se identificará el resto de los componentes. Por un lado, están los antrópicos, que en estos casos serían fragmentos de otros elementos de arquitectura en tierra o cerámica. Por otro lado, en ciertas regiones se podrían encontrar fragmentos de excrementos (p.ej. estiércol de ganado) o de conchas, que se podrían interpretar de distintas maneras: pueden ser añadidos a modo de carga, o bien pueden ser inclusiones accidentales del momento de elaboración o del banco de material de donde proceda la tierra de la mezcla. Por último, los componentes vegetales (CV) se reconocerán por los poros alargados y finos que ya se han mencionado y en los que se pueden encontrar fitolitos y carbones, que normalmente estarán indicando los componentes añadidos a la mezcla (p.ej. zacates o paja) (Figura 4). Los fitolitos son los esqueletos de sílice característicos del tipo de planta o hasta de la parte de la planta; los carbones son los restos vegetales total o parcialmente carbonizados, por alguna acción de combustión de la estructura.

Finalmente, se pueden encontrar inclusiones que proceden directamente del suelo. Cada suelo tendrá sus rasgos característicos, llamados edaforrasgos, según las condiciones en las que se formó; por lo tanto, su presencia en la muestra puede informar tanto sobre el banco de extracción de material como sobre la posible mezcla de varios suelos. Otros edaforrasgos se forman después del abandono de las estructuras, como resultado de procesos postdeposicionales que afectan a la conservación de los vestigios; por ejemplo, el encontrarse acumulaciones de arcillas en los poros puede indicar que ha habido un proceso de iluviación, es decir, que en esta estructura ha percolado agua de lluvia de la superficie hasta los poros, lo que está afectando a la integridad de la misma.

Ejemplos para determinar la técnica constructiva

Con estas categorías descriptivas se intenta buscar los rasgos típicos de cada una de las técnicas constructivas, a partir de la identificación de sus componentes y la forma como se mezclaron y aplicaron. Entender el sistema y la técnica constructivos ayudará a desarrollar estrategias oportunas para su conservación.

En arqueología se pueden encontrar diferentes técnicas constructivas en tierra que han sido reportadas por distintos investigadores (Daneels, 2015; Friesem, Wattez, & Onfray, 2017): cob o tierra apilada, adobes, tapial, o bien una técnica mixta como el bajareque (lodo aplicado sobre entramado vegetal).

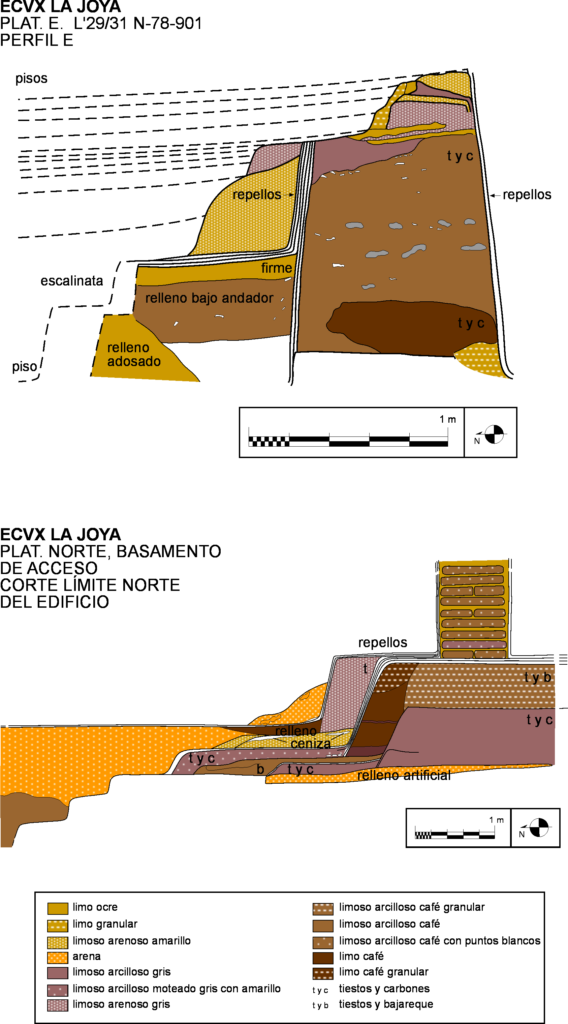

A continuación, los dibujos de perfiles estratigráficos de dos ejemplos de muros divisorios del sitio de La Joya muestran cómo se puede diferenciar claramente un muro masivo de tierra apilada, con paredes en ligero talud, de un muro de mampostería de adobe, a pesar de haber sido elaborados ambos con materiales terrosos muy similares (Figura 5). En el caso de los repellos, es importante observar cómo la misma capa reviste muros, escalinatas y taludes.

De esta manera, el registro arqueológico permite orientar el análisis mircomorfológico, al ofrecer indicios de la técnica constructiva desde la arquitectura bien conservada in situ. Esto es lo que permitirá desarrollar los rasgos micromorfológicos característicos de referencia, para aplicarlos luego en la identificación de sistemas constructivos de vestigios más degradados o menos claros.

A nivel micromorfológico, se tienen ya algunos de los rasgos característicos de estas técnicas, por ejemplo, de adobe, tierra apilada o tapial (Friesem, Wattez, & Onfray, 2017) (Cammas, 2018). A continuación, se avanzarán algunos de los resultados preliminares de la investigación que se está llevando al respecto, con ejemplos arqueológicos de Mesoamérica: un adobe, un piso, un muro de tierra apilada y un techo, que se compararán con un tapial (técnica introducida por los españoles a América) (Guerrero, 2018).

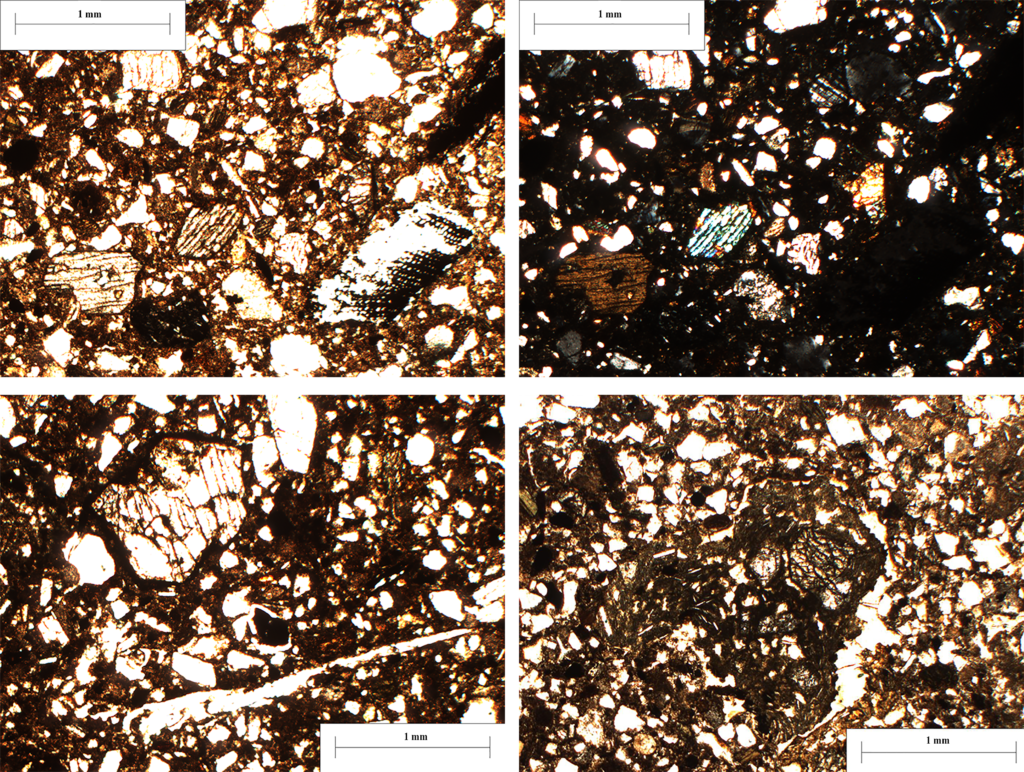

-Un adobe, de muro de residencia de Teotihuacan (foto de portada)

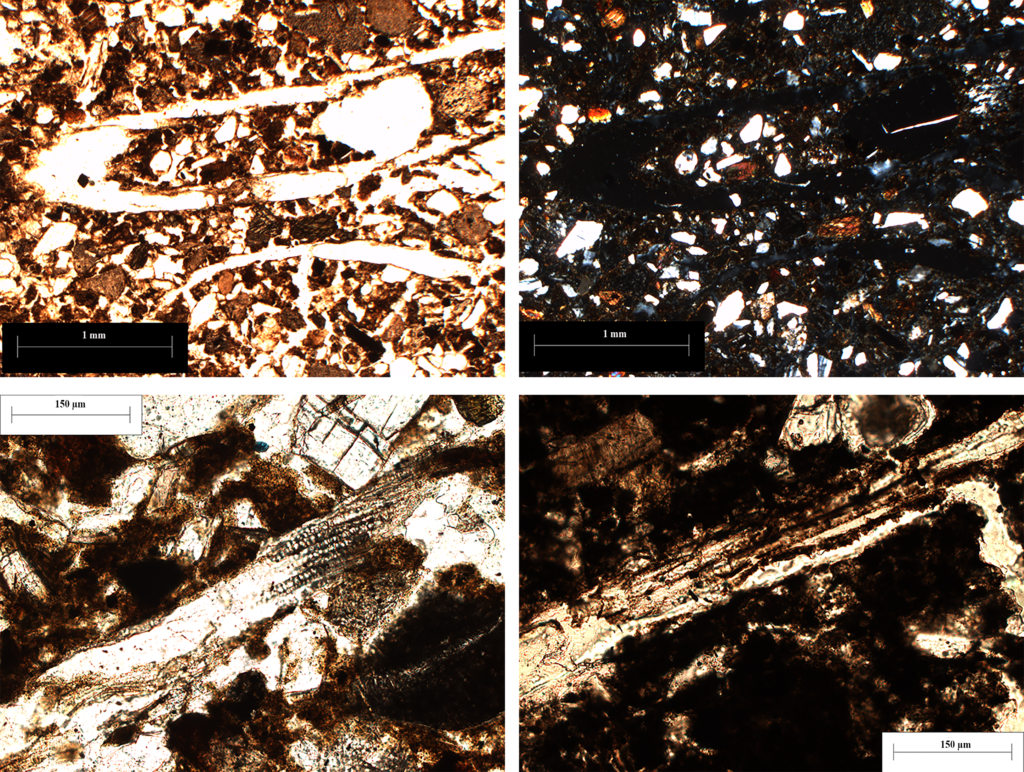

Se observa una microestructura masiva sin mucha porosidad (un 10%), con una masa basal muy homogénea. La relación G/F10µm es 1:2, la fracción gruesa está compuesta de arenas medianas repartidas homogéneamente por la matriz limosa arcillosa (Figura 6). Hay alguna gravilla de roca volcánica procedente del banco de material, así como algún fragmento de carbón y de cerámica, seguramente agregados accidentales. También son notorios los CV que se identifican por sus poros característicos, pequeños y finos, con fitolitos en algunos.

En este caso es una masa bien trabajada, con el agua necesaria (no se encuentran poros ni revestimientos de arcillas que hagan pensar en un exceso de agua) y un secado sin que el adobe se agrietara.

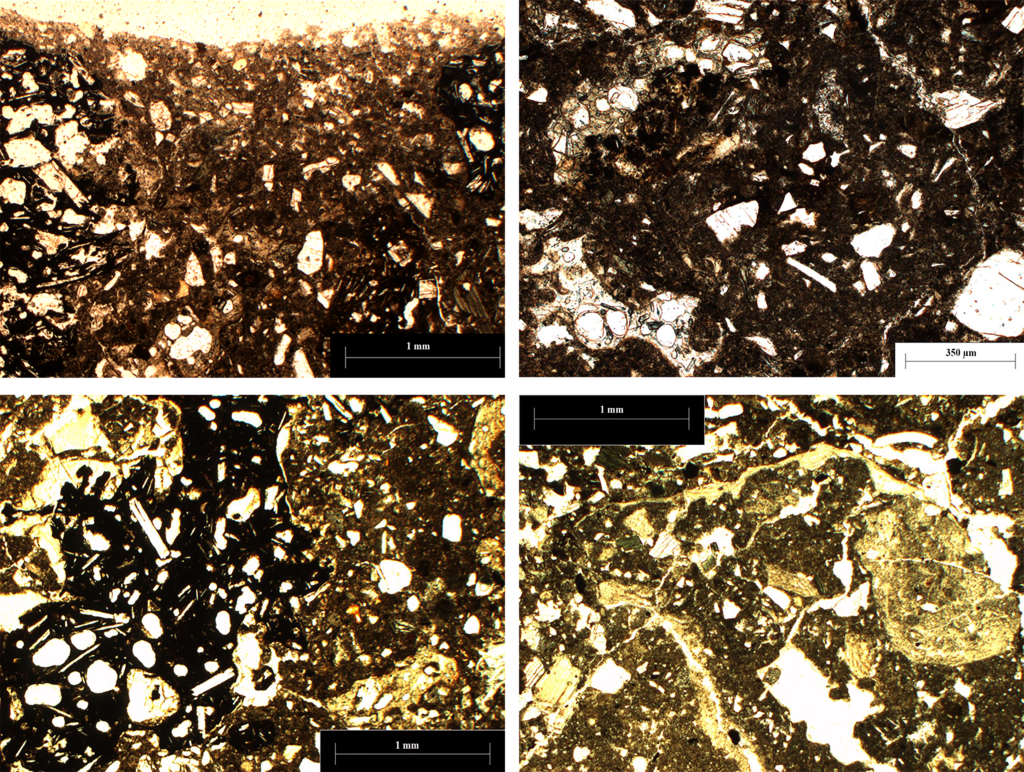

-Un fragmento de piso de residencia de Teotihuacan

Este tipo de mezcla se conoce como “concreto teotihuacano”. La microestructura tiende a ser masiva, pero en la parte inferior de la muestra aparecen algunas fisuras y aumenta la porosidad (en general 15%). La masa basal es más heterogénea que en el caso anterior. La G/F10µm sería 2:3, la fracción gruesa está compuesta mayoritariamente de gravillas y alguna grava de distintas rocas volcánicas (tezontle) y muy poca cantidad de arenas; la fracción fina son limos y arcillas (Figura 7). Hay una diferencia grande de tamaño entre las gravas y gravillas del resto de la masa (está por determinarse la naturaleza y origen). También se encuentran agregados edáficos, procedentes seguramente de un horizonte petrocálcico común en la planicie aluvial circundante (Figura 7) (Solleiro-Rebolledo, et al., 2011). No se observan componentes vegetales. Con este fragmento se puede inferir que se elaboró una mezcla de distintos agregados de FG (bien seleccionados) (Figura 7, Inferior), con algo de agua, y que ésta se aplicó y se compactó de forma horizontal. Las características de la mezcla propiciaron que se endureciera y sirviera de piso.

-Un fragmento de muro de tierra apilada de una residencia de Teotihuacan

Esta muestra proviene de un angosto muro medianero revestido de cal. En este caso también se usaron los mismos componentes que en el anterior, pero no se encuentra tanta proporción de gravas ni gravillas y no hay tanta diferencia entre esta fracción y el resto de la masa. La relación G/F10µm es 1:2, siendo una masa más arenosa y homogénea. Además, se encuentra una mayor porosidad entre los componentes en toda la muestra (25%), lo que hace considerar una microestructura más granular (Figura 8). Esta porosidad y microestructura sugiere que la mezcla se hizo con suficiente agua para homogeneizarla, pero indica, o bien que en el momento de puesta en obra no se acabó de compactar bien, o que el muro se encuentra en un proceso de degradación (aspectos en curso de estudio).

-Un fragmento de techo de La Joya

Esta muestra es del recubrimiento que se aplicó sobre una cama de carrizos que cubría la estructura de madera del techo plano de una residencia que fue incendiada. También tiene una masa basal principalmente arenosa (con una G/F10µm de 1:2) y una microestructura masiva, con poros abundantes que contienen fitolitos y restos de material vegetal en proceso de carbonización (Figura 9). Provienen de los componentes vegetales, en este caso tallos largos de hierbas, usados en la mezcla de la masa. La microestructura y la organización interna se parece al adobe, pero tiene mucha más porosidad (30%) procedente de los CV. La fracción fina es una masa limosa de color pardo-naranja en PPL y oscura en XPL.

La elevada cantidad de CV contribuyó a que la mezcla no se fragmentara en el momento de secado. Unos materiales tan masivos indican que eran muy compactos para su función de cubierta de un techo.

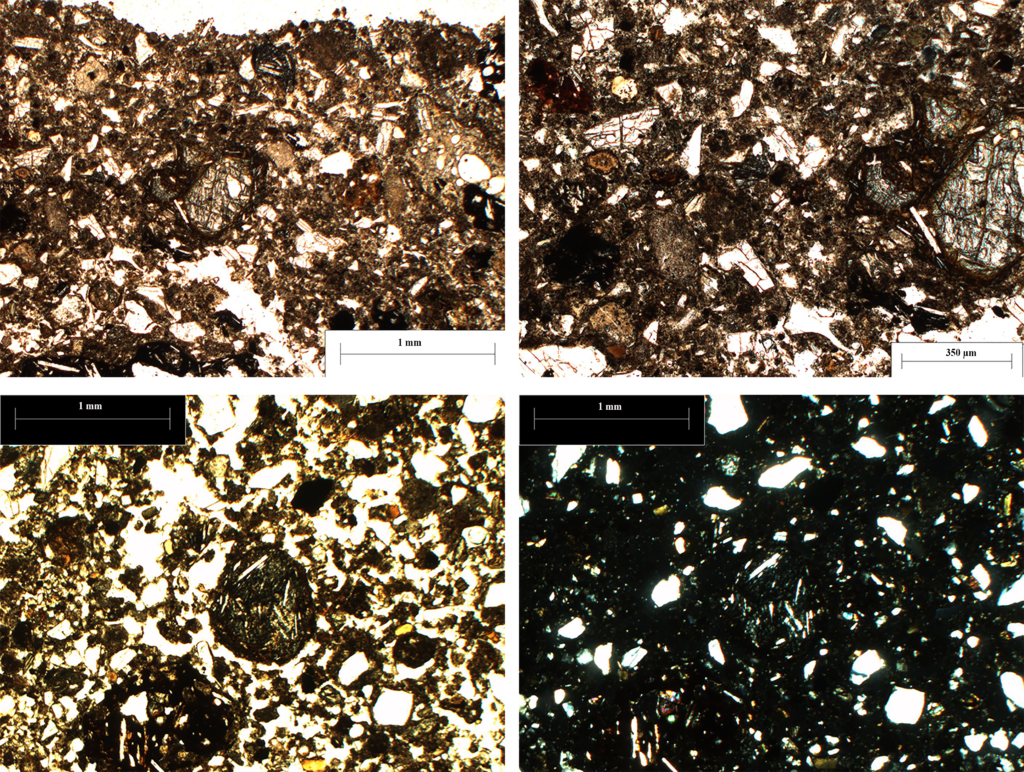

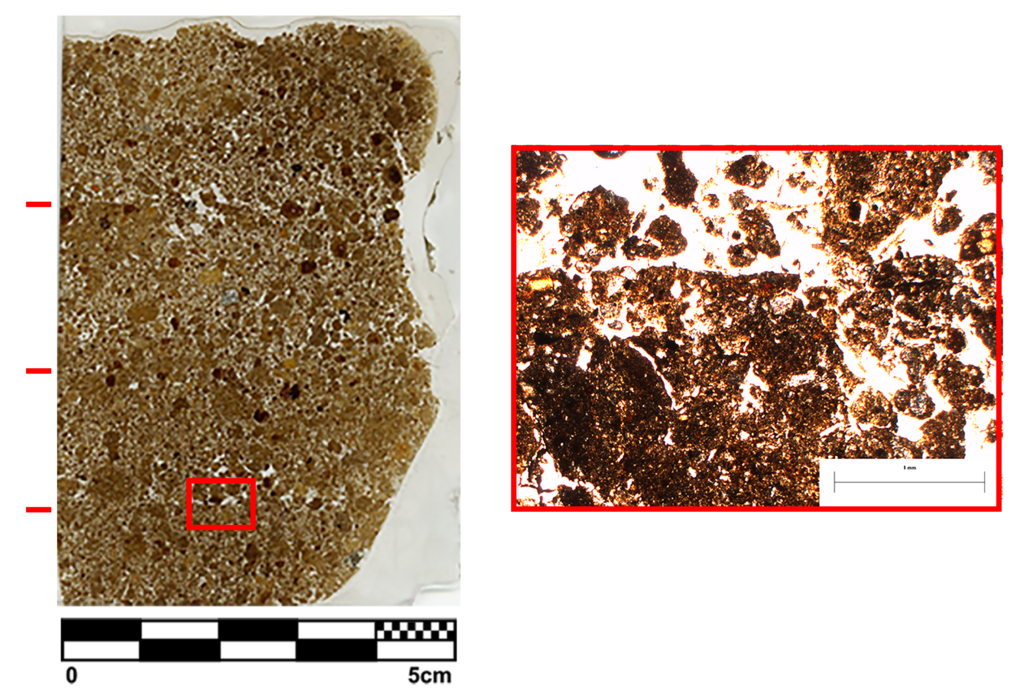

-La tapia o tapial

En Mesoamérica aún no se ha determinado arqueológicamente ningún muro de tapial (Guerrero, 2018), aunque en muchas publicaciones así se asevere. Por ello, es importante poder proporcionar un método para poder diferenciar claramente un tapial de otra técnica constructiva, y así dirimir la controversia. Se tienen las características reportadas de otras muestras publicadas y de alguna experimentación. Por un lado, se sabe que estos muros tienen unas masas basales más arenosas (de arena fina), con microestructuras masivas, pero a veces esponjosas (dependiendo del porcentaje de humedad y del grado de compactación), y que normalmente no usan paja (CV) (Cammas, 2018). Con una muestra experimental se ilustra cómo la porosidad varía por cada capa de tierra añadida, de baja (donde impactó el pisón) a gradualmente mayor (Figura 10) (Piña, Fernández, Mateu, & Fernández, 2019). Este aspecto también está reportado en el artículo de Hamard et al. (2017).

Conclusión

Los materiales en tierra que se pueden encontrar en contextos arqueológicos son varios: se pueden hallar formando parte de estructuras arquitectónicas (en el mejor de los casos), o bien son fragmentos del derrumbe de las estructuras, bien conservadas cuando se trata de desmantelamientos intencionales en procesos de ampliación y reconstrucción subsecuente, o desagregados por la erosión paulatina de un edificio abandonado a la intemperie. En todos los supuestos, las preguntas básicas que se realizarán en su estudio serán su función (qué parte de la estructura, para qué sirvió); por otro, cómo se construyó y, por último, cómo se podrá conservar.

Con este trabajo se ha mostrado cómo la aplicación de la micromorfología al estudio del patrimonio de arquitectura en tierra permite entender las técnicas constructivas e inferir cómo se mezcló, amasó y construyó el elemento o estructura que se está estudiando. No obstante, aún hay camino por recorrer. Es necesario seguir con el estudio para entender la diversidad de las técnicas constructivas antiguas, como base para una conservación y restauración más efectiva.

Agradecimientos

MMS quiere agradecer al programa de becas posdoctorales de la UNAM que permitió la investigación “Aplicación de la geoarqueología al estudio de la arquitectura en tierra mesoamericana”, llevada a cabo en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el marco del proyecto CB2015-254328, dirigido por AD. Ambas autoras agradecen el financiamiento de CONACyT a dicho proyecto por hacer posible el estudio de todas las muestras, y al Dr. Carballo por las muestras de Teotihuacan (del proyecto apoyado por la beca H. and T. King Grant for Precolumbian Archaeology of the Society of American Archaeology). También agradecen a H. Fernández la realización de las láminas delgadas y al Laboratorio de paleosuelos y taller de laminación del Instituto de Geología de la UNAM (Dr. Sedov y Mtro. Díaz).

Por último, MMS agradece a los directores de la tesis doctoral, Dr. Garcia i Rubert y Dra. Bergadà (ambos de la Universidad de Barcelona), así como a las instituciones y personas que brindaron ayudas económicas y arqueológicas para su desarrollo.

Bibliografía

Barba, L., Blancas, J., Manzanilla, L., Ortiz, A., Barca, D., Crisci, G., . . . Pecci, A. (2009). Provenance of the limestone used in Teotihuacan (México). A methodological approach. Archaeometry, 51 (4), 525-545.

Bullock, P., Fedoroff, N., Jongerius, A., Stoops, G., & Tursina, T. (1985). Handbook for soil thin section description. Wolverhampton.: Waine reserach publ.

Cammas, C. (2018). Micromorphology of earth building materials: Toward the reconstruction of former technological processes (Protohistoric and Historic Periods). Quaternary International, 483, 160-179.

Confédération Terre Crue. (2018). Guides de bonnes pratiques de la construction en terre crue. Obtenido de http://maisons-paysannes.org/actualites/?23221_terre-crue-guides-techniques-a-telecharger

Courty, M., Goldberg, P., & Macphail, R. (1989). Soils and micromorphology in archaeology. Cambridge: Cambridge University Press.

Daneels, A. (2015). Los sistemas constructivos de tierra en el México prehispánico. En M. Achig, Tierra, Sociedad, Comunidad. 15ºSeminario Internacional de Arquitectura y Construcción con Tierra (págs. 219-232). Cuenca: Universidad de Cuenca.

Daneels, A., & Guerrero, L. ( 2011). Millenary earthen architecture in the tropical lowlands of Mexico. APT Bulletin, 42(1), 11-18.

Friesem, D., Wattez, J., & Onfray, M. (2017). Earth Construction Materials. En C. Nicosia, & G. Stoops, Archaeological Soil and Sediment Micromorphology (págs. 99-110). Hoboken: Wiley.

Gama, J., Cruz y Cruz, T., Pi Puig, T., Alcalá, R., Cabadas, H., Jasso, C., . . . Vilanova, R. (2012). Arquitectura de tierra: El adobe como material de construcción en la época prehispánica. Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana, 64 (2), 1077-1188.

García, T., Mateu, M., & Piña, S. (2019). Micromorphological comparison between adobes, fills and paleosols in to understand production techniques in an archaeological site on the gulf coast of Mexico. EARTH USA 2019 Proceedings (págs. 22-28). La Madera: Adobe in Action.

Guerrero, L. (2018). Identificación y valoración del patrimonio precolombino construido con tierra modelada. Anales del IAA, 48 (1), 125-141. Obtenido de http://www.iaa.fadu.uba.ar/ojs/index.php/anales/article/view/268

Hamard, E., Cammas, C., Fabbri, A., Razakamanantsoa, A., Cazacliu, B., & Morel, J. (2017). Historical Rammed Earth Process description thanks to Micromorphological Analysis. International Journal of Architecutral Heritage, 11 (3), 314-323.

Houston, S., Nelson, Z., Chiriboga, C., & Spensley, E. (2003). The Acropolis of Kaminaljuyú, Guatemala: Recovering a “Lost Excavation”. Mayab, 16, 49-64.

Joyce, A. (2013). Polity and Ecology in Formative Period Coastal Oaxaca. Boulder: University Press of Colorado.

Liberotti, G., & Daneels, A. (2012). Adobes en arquitectura monumental: análisis químico-físico para determinar las técnicas constructivas en los sitios de La Joya (México) y Arslantepe (Turquía). Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana, 64 (1), 79-89.

Loaiza, J., Stoops, G., Poch, R., & Casamitjana, M. (2015). Manual de micromorfología de suelos y técnicas complementarias. Medellín: Fondo editorial Pascual Bravo.

Macphail, R., & Goldberg, P. (2018). Applied soils and micromorphology in archaeology. Cambridge: Cambridge University Press (Cambridge Manuals in Archaeology).

Mateu, M. (2016). Estudi de la terra crua durant la primera edat del ferro al nord-est de la península Ibèrica des de les perspectives micromorfològica i tipológica. Els materials del jaciment de Sant Jaume (Alcanar, Montsià). Barcelona: Universidad de Barcelona. Obtenido de http://hdl.handle.net/10803/397708

Mateu, M. (2019). El bajareque en techos de la Joya, México, y Sant Jaume, España. En C. Nieves, Z. Salcedo, & O. Borges, Seminario Iberoamericano de Arquitecutra y Construcción con Tierra, 19 (págs. 225-237). San Salvador: FUNDASAL/PROTERRA.

Miriello, D., Barca, D., Crisci, G., Barba, L., Blancas, J., Ortíz, A., . . . López, L. (2011). Characterization and provenance of lime plasters from the Templo Mayor of Tenochtitlan (Mexico City). Archaeometry, 53 (6), 1119-1141.

Piña, S., & Cabadas, H. (2018). Micromorfología: un recurso para la identificación de rasgos tecnológicos en la arquitectura de la Joya, Veracruz, México. Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra, 18 (págs. 46-54). La Antigua Guatemala: USAC-CII/PROTERRA.

Piña, S., Fernández, H., Mateu, M., & Fernández, G. (2019). Propuesta para definir técnicas constructivas a partir del análisis micromorfológico del Test Carazas. En C. Nieves, Z. Salcedo, & O. Borges, Seminario Iberoamericano de Arquitecutra y Construcción con Tierra, 19 (págs. 205-214). San Salvador: FUNDASAL/PROTERRA.

PROTERRA. (2019). Terminología: Técnicas de construcción con tierra. Obtenido de http://www.redproterra.org/subcategories/terminologia

Shahack-Gross, R. (2017). Archaeological formation theory and geoarchaeology: State-of-the-art in 2016. Journal of Archaeological Science, 79, 36-43.

Solleiro-Rebolledo, E., Sycheva, S., Sedov, S., McClung, E., Rivera, Y., Salcido, C., & Kuznetsova, A. (2011). Fluvial processes and paleopedogenesis in the Teotihuacan Valley, México: Responses to late Quaternary environmental changes. Quaternary International, 40-52.

Stoops, G. (2003). Guidelines for analysis and description of soil and regolith thin section. Wisconsin, Madison: Soil Science Society of America, Inc.

Villaseñor, I., & Graham, E. (2010). The use of volcanic materials for the manufacture of pozzolanic plasters in the Maya lowland: a preliminary report. Journal of Archaeological Science, 37, 1339-1347.