The Mayan milpa in Yucatán: A transition between patrimonialization and turistification?

Samuel Jouault

Facultad de Ciencias Antropológicas, Universidad Autónoma de Yucatán, Geógrafo, Grupo de Investigación Procesos turísticos, movilidades y territorios, y Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (CEMCA-UMIFRE N°16) samuel.jouault@correo.uady.mx

Fernando Enseñat-Soberanis

Facultad de Ciencias Antropológicas, Universidad Autónoma de Yucatán. fernando.ensenat@correo.uady.mx

Celia Balladares-Soberano

Departamento de Ecología Humana, Cinvestav-Unidad Mérida. celia.balladares@gmail.com

Recibido: 18 de marzo de 2018.

Aceptado: 10 de julio de 2018.

Disponible en línea: 01 de agosto de 2018.

CC BY-NC-ND

Resumen

El presente trabajo describe los procesos de patrimonialización y turistificación al que la milpa maya, en su condición de patrimonio cultural inmaterial, por una parte, y de patrimonio biocultural por otra, está siendo objeto en Yucatán, en particular en la comunidad de Ek Balam. La milpa maya es un sistema agrícola, técnico, productivo y sociocultural, que en la actualidad se mantiene en comunidades rurales de la península de Yucatán a pesar de las condicionantes socioeconómicas, políticas y ambientales adversas, propias de un proceso de cambios globales que inciden en la dinámica social y productiva del campo. En este contexto, el turismo se insertó al sistema productivo de la milpa como una de las actividades económicas que provee un ingreso monetario cada vez más necesario en el ámbito familiar rural. Paralelo a la turistificación de los espacios rurales y de los sistemas agrícolas tradicionales, observamos una voluntad por parte de las instituciones de patrimonializar estos sistemas basados en el conocimiento tradicional con gran valor ecológico y cultural.

Palabras clave: Ek Balam, turismo, patrimonio biocultural, procesos, patrimonio inmaterial.

Abstract

This work describes two process: the milpa in Yucatan península –specifically at the mayan village of Ek Balam– is going through: the patrimonialization and the turistification. Besides being an inmaterial and biocultural heritage, the milpa is an agricultural, sociocultural and technical system that has been used in rural communities of the Yucatan Península before the arrival of Spaniards. It is a dynamic system that has remained despite the adverse socioeconomic, environmental and economic circumstances. Nowadays, tourism has become interested in this type of spaces, and the economic benefits it generates represent a valuable extra income for local communities. The interest of local Goverment to promote this kind of heritage is discussed in this paper.

Keywords: Ek Balam, Tourism, Biocultural heritage, process, Immaterial heritage.

La península de Yucatán está marcada, desde la década de los setentas con la construcción del Centro Integralmente Planificado de Cancún, por una turistificación acelerada. Los cambios en la dinámica productiva y social del medio rural, vinculados al turismo, tuvieron sus principales repercusiones en los numerosos campesinos que se fueron a construir Cancún y luego se establecieron ahí. En la década de 1980, Cancún se consolidó como el destino turístico mas importante de México y de América Latina. Los años 90 trajeron consigo una extensión de los corredores turísticos litorales como la Riviera Maya, y la construcción de decenas de resorts entre Cancún y Tulum, que provocaron a su vez el crecimiento de Playa del Carmen. Los primeros años del 2000 marcaron el desarrollo de un turismo alternativo complementario al turismo balneario en los espacios rurales, y fomentaron la conformación de una nueva región turística: Cancún-Riviera Maya y su traspaís[1] . En México, Cancún y la Riviera Maya representan un caso paradigmático de cómo el turismo reconfigura la estructura económica, demográfica y territorial de una región, en este caso la península de Yucatán (Córdoba y García, 2003). La región turística del traspaís se encuentra en un proceso de turistificación acelerado y brutal debido a su localización a unos cuantos kilómetros del litoral Cancún–Riviera Maya. En esta región, numerosas empresas privadas y sociales proponen al turista una diversificación de su experiencia y del tradicional turismo de “sol y playa”.

Esta propuesta es el resultado de un diálogo sobre tres trabajos de titulación de maestría y doctorado que se focalizan, por una parte, en la turistificación de los espacios rurales –específicamente en la milpa maya–; y por otra, en un análisis del manejo de los flujos turísticos en espacios patrimonializados dentro de una región turística, el traspaís de Cancún-Riviera Maya. Dicha región tiene a la milpa no sólo como una práctica que garantiza la soberanía alimenticia, sino también como un espacio que está convirtiéndose, en algunos casos, en una atracción turística. Paralelamente a esta turistificación, debe destacarse un proceso de patrimonialización impulsado por actores gubernamentales. Estos dos procesos de turistificación y patrimonialización serán centrales en esta reflexión.

Un sincretismo metodológico dio pie a esta investigación sobre la descripción del proceso de patrimonialización y turistificación de la milpa maya, asociando primeramente una amplia revisión bibliográfica sobre la milpa maya, los diversos tipos de patrimonio y los procesos turísticos, a diferentes herramientas cualitativas, tales como las historias de vida de líderes de proyectos agroturísticos, y la observación participante en la localidad de Ek Balam entre 2010 y 2018. En este sentido, una decena de historias de vida de milperos aportaron información sobre su desempeño cotidiano, sobre la relación entre el hogar y la milpa en la vida cotidiana, pero también acerca de cómo estos milperos se están insertando en una dinámica turística[2]. Algunas entrevistas a actores gubernamentales claves nos permitieron obtener información sobre los diferentes programas que apoyan o rescatan la milpa en Yucatán.

Después de identificar los diferentes tipos de patrimonio en una primera parte, proponemos una descripción de los procesos de patrimonialización y turistificación que convierten a sitios cotidianos en sitios patrimonializados y/o turísticos en una segunda etapa. La tercera parte de este artículo está consagrada a la milpa maya, cuyo objeto de estudio ha sido documentado y analizado bajo diferentes enfoques. El énfasis se ha puesto en aspectos variados, como los productivos, ambientales, económicos, sociales, religiosos y lingüísticos, demostrando su importancia en la cultura maya actual. Esta propuesta no excluye los enfoques previamente citados, pero se concentra en los valores patrimoniales y turísticos que ha adquirido estos últimos años. La cuarta parte describe el proceso de patrimonialización en Yucatán, impulsado por el Estado; y la quinta parte contrasta lo ocurrido en Ek Balam con otros ejemplos internacionales.

- ¿Catalogar y clasificar el patrimonio para protegerlo?

Mientras las definiciones concuerdan en definir el patrimonio como una construcción social, sujeta a cambios en función de circunstancias históricas y sociales (Lazzarotti, 2003), la clasificación de los monumentos, bienes, saberes, conocimientos y paisajes es un poco más compleja y confusa. Desde 1972, surge la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, a causa de la necesidad de identificar parte de los bienes inestimables e irremplazables de las naciones. La pérdida de cualquiera de dichos bienes representaría un daño irreparable para la humanidad. Actualmente, la lista de Patrimonio Mundial cuenta con 1,073 sitios inscritos, de los cuales 832 son bienes culturales, 206 bienes naturales y 35 bienes mixtos, situados en 167 Estados.

Desde noviembre de 2016, 192 Estados han ratificado la Convención del Patrimonio Mundial. México cuenta con 48 sitios inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial, de los cuales 12 bienes son naturales, 34 bienes son culturales, y 2 mixtos. Después de algunos años de debate sobre la necesidad de incluir nuevas formas de patrimonio en la Lista de Patrimonio Mundial, como los sistemas agrícolas tradicionales, o las «obras combinadas entre hombre y naturaleza» establecidas en la Convención de Patrimonio Mundial de 1972, en el año 1992 se consideran, por primera vez, los paisajes culturales como elementos susceptibles de formar parte de la lista de Patrimonio Mundial. Los paisajes culturales, tal y como los define la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco, por sus siglas en inglés), se conciben básicamente como bienes culturales, y representan las «obras conjuntas del hombre y la naturaleza» mencionadas en el Artículo 1 de la Convención. Ilustran la evolución de la sociedad y los asentamientos humanos a lo largo de los años, bajo la influencia de las limitaciones y/o de las ventajas que presenta el entorno natural y de fuerzas sociales, económicas y culturales sucesivas, internas y externas» (unesco, 2006).

En 2003, la unesco creó una nueva clasificación patrimonial con una lista de los patrimonios culturales inmateriales del mundo, y los definió como un conjunto de “prácticas, representaciones, expresiones, conocimientos y saberes, así como los instrumentos, los objetos, artefactos y espacios culturales que les son asociados y que un individuo o grupo de individuos reconoce como parte de su patrimonio” (unesco, 2003: s/p). Existen dos tipos de listas de patrimonio cultural inmaterial: la lista de patrimonio cultural inmaterial que requiere medidas urgentes de salvaguardia, y la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. El Gobierno mexicano ratificó la Convención de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial en el año del 2005. Actualmente, México cuenta con ocho expresiones culturales[3] inscritas en Lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.

De forma paralela a esta clasificación, emerge desde la academia mexicana el patrimonio biocultural, un concepto que ha cobrado mayor fuerza en los territorios de los pueblos indígenas como resultado de la combinación de tres conceptos clave: la biodiversidad (riqueza de flora y fauna), la etnodiversidad (generalmente número de lenguas) y la agrodiversidad (áreas de domesticación y diversificación de plantas y animales domesticados) (Toledo et al., 2001; Boege, 2008). Estas últimas categorías han aumentado las conocidas. No se trata de proponer una nueva clasificación del patrimonio, –menos aún una nueva definición–, sino de proponer una lectura sintética de los actores y nombramientos que participan en la patrimonialización de espacios, bienes y tradiciones a diferentes escalas, entendiéndose por nombramientos al conjunto de declaraciones que diferentes organizaciones locales, nacionales e internacionales le otorgan al patrimonio con el fin de conservarlo y protegerlo (Tabla 1).

Tabla 1. Actores y nombramientos patrimoniales

Fuente: elaboración propia con base en UNESCO (2003) y FAO (2008).

Si bien inventariar, clasificar y catalogar los bienes, monumentos y tradiciones tiene como fin protegerlos, abre también la posibilidad a su turistificación. Por ello, es pertinente preguntarnos ¿qué tipo de nombramiento puede pretender la milpa?, ¿la milpa maya sería como la casa maya: “entre lo material e inmaterial y dependiente de lo natural” (Sánchez, 2013)?, ¿de su tipo de catalogación podría depender su turistificación y una eventual masificación de los flujos turísticos hacia ella?

- ¿Patrimonialización y turistificación: procesos sucesivos?

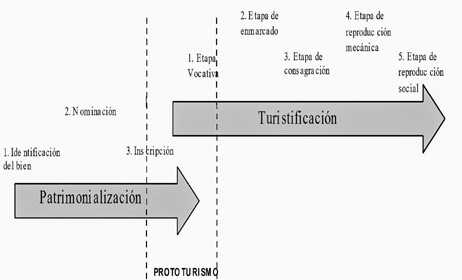

En muchos casos, la turistificación comienza cuando la patrimonialización termina. Sin embargo, existe una etapa de transición, en la cual el recurso cultural o natural está culminando su patrimonialización con la inscripción a alguna lista o registro, y cuando comienza a recibir algunos turistas. Esta fase de transición o “prototurismo” que coincide con la etapa inicial de exploración del Ciclo de Vida de las Áreas Turísticas de Butler (1980), indica que el patrimonio se encuentra en un estadio inicial de evolución turística con pocos visitantes, por lo general, viajando de manera individual (sin la intervención de grandes turoperadores), y con un perfil más de exploradores que de turistas tradicionales. El volumen de visitantes es tan pequeño que se diluye entre la población receptora y no existen o son muy precarios los servicios de alojamiento y alimentos. Se está comenzando el proceso de conversión del patrimonio hacia una atracción turística (ver Figura 1).

Es importante señalar que la turistificación es sólo uno de los caminos que el patrimonio puede tomar sin que esto represente necesariamente el camino que todos los patrimonios deban tomar. En este sentido, Gandara (2012) afirma que el patrimonio tiene un valor per se (valor intrínseco) que se manifiesta a través de atributos como la antigüedad del bien, su forma, su volumen; y desaprueba la noción de “puesta en valor del patrimonio” que el sector turismo emplea, por considerar que unos baños, un estacionamiento, una cafetería o una cédula informativa no es lo que le proporciona valor al patrimonio. Así, es posible distinguir que lo que yace en el fondo de las diferencias entre el sector turismo y los gestores del patrimonio es que los primeros dan prioridad al consumo del valor extrínseco del patrimonio, mientras que los segundos priorizan la conservación de los valores intrínsecos (McKercher y Du Cros, 2002). Unos buscan explotarlo y otros conservarlo.

Por otro lado, no todo lo que nos rodea, por bello y antiguo que parezca, es automáticamente patrimonio; “los bienes se convierten en patrimonio gracias a la voluntad social, a un verdadero acto de amor procedente de una institución, de un gobierno, de una asociación o de una persona, hacia un objeto o conjunto de objetos, hacia un edificio, pueblo o tradición” (Querol, 2010, p. 13). En este sentido, mucho del patrimonio material e inmaterial, si bien no está inscrito en una lista o protegido por una ley, sí posee un valor significativo para una comunidad o comunidades.

Tomando en cuenta lo anterior, es posible hablar de dos tipos de procesos de patrimonialización: uno no formal y otro formal. La patrimonialización No formal remite a la serie de circunstancias que hacen que un grupo social otorgue un valor significativo a un bien, un paisaje, una comida o una celebración, y la considere “especial” por encima de otros bienes, paisajes, comidas o celebraciones. En la patrimonialización No formal, aunque el patrimonio aún no está protegido por alguna ley o programa, sí cuenta con la protección del grupo social que lo considera valioso. Por otro lado, el proceso de patrimonialización Formal comprende la identificación, la nominación y la inscripción o registro de un bien cultural material o inmaterial en una lista, programa, plan o ley de conservación, pudiendo estos instrumentos ser de escala municipal, estatal o internacional (Leask, 2006). De esta manera, la patrimonialización Formal, por lo general es posterior a la No formal: primero un grupo social lo valora y posteriormente se formaliza esa valoración a través de instrumentos legales e institucionales que lo van a proteger. Es importante recalcar, sin embargo, que el fin último de todo proceso de patrimonialización es la protección y conservación del bien, no su inscripción en una lista (Díaz-Berrio F., 2001).

La patrimonialización de la cultura a través de instituciones y organismos internacionales, nacionales y locales tuvo un fuerte impulso en el siglo XIX, pues se pretendía fortalecer las identidades de los estados y proteger el legado histórico (en principio un legado material) ante las amenazas de destrucción del paisaje arquitectónico y los bienes inmuebles nacionales como consecuencias de los conflictos bélicos.

Después de ser identificado como poseedor de un valor que lo hace diferente a otros bienes similares, el bien cultural o natural es nominado para ingresar a una lista de bienes “especiales”, siendo los nominadores, en la mayoría de los casos, actores gubernamentales. La nominación es evaluada por un comité, junta o institución de gobierno, quienes deciden si el bien ingresa o no a la lista. Los posibles resultados de la nominación son: aceptar su inclusión en la lista, rechazarla o aplazarla hasta que se cumpla con los requisitos solicitados (Leask, 2006). El proceso de patrimonialización culmina con la inscripción o registro del bien en una lista municipal, estatal, nacional o internacional de bienes “especiales”, leyes, decretos, reglamentos, acuerdos presidenciales, así como en la creación de instituciones para brindar una protección legal y técnica a bienes materiales e inmateriales de distinta naturaleza. Es aquí donde comienza, el proceso de turistificación que MacCannell (2003) llama “sacralización”. Aunque no todos los bienes patrimonializados son atracciones turísticas, la gran mayoría de las atracciones turísticas que reciben flujos importantes de visitantes fueron antes inscritos en una lista o registro para su protección y conservación. Es sumamente probable que lo que es valioso para una comunidad, región o país, lo sea también para el turista. La patrimonialización abre, en muchas ocasiones, la puerta a la turistificación.

De esta manera, se entiende por turistificación la serie de cambios que un objeto, un paisaje o una celebración sufren hasta convertirse en una atracción turística (Équipe MIT, 2002), y consta de cinco etapas (Tabla 2): etapa vocativa o de sacralización, etapa de enmarcado, etapa de consagración, etapa de reproducción mecánica y etapa de reproducción social (MacCannell, 2003).

Tabla 2. Etapas de la turistificación

Fuente: elaboración propia basado en MacCannell (2003)

Así, es posible observar que la patrimonialización presenta una paradoja. Por un lado, tiene como objetivo fundamental proteger y conservar el bien, y por el otro, abre la puerta a una probable masificación, al poner los reflectores sobre un objeto o sitio que antes pasaba desapercibido para el turista común. El turista es un actor clave que participa en el proceso de turístificación o sacralización de un bien, visita sitios patrimoniales y consume paisajes y tradiciones como si fuera un acto ritual en donde siente una obligación moral, una acción coercitiva interna por ver y experimentar, de primera mano, ciertos monumentos, paisajes o celebraciones considerados por la sociedad como “lugares de culto” (MacCannell, 2003).

En este contexto, la milpa maya, sistema agrícola tradicional vivo, fue revalorado desde la década de 1980 por los académicos y pasó a ser objeto de estudio. Posteriormente, desde hace unos años, los actores gubernamentales la estudian e intentan colocar este sistema como patrimonio mientras se documenta la llegada de turistas hacia estas parcelas cultivadas. Estas miradas exógenas desafían la supuesta fragilidad de la milpa tradicional descrita por numerosos estudiosos, y realzan la importancia de la milpa como sistema vivo.

En el contexto internacional, otros sistemas agrícolas tradicionales ecológicos y culturales a nivel mundial también han comenzado a revalorarse (Altieri, 2004; Boege, 2008). Diversas organizaciones internacionales tales como la onu, unesco y fao, y diversos autores (Li et al., 2007; Armesto, 2006; Yuan et al., 2008; Zhu y Wei, 2012; Tian et al., 2016) nombran a estos sistemas particulares como Sistemas Agrícolas Patrimonio (SIPAM)[4] por sus características y el valor que poseen para la humanidad (Tabla 3). Actualmente, 39 sistemas agrícolas en 17 países han sido reconocidos como SIPAM. La región del mundo con mayor número de sistemas agrícolas reconocidos es Asia y el Pacífico, siendo China el país en el que se encuentran la mayoría (11 en total).

Tabla 3. Distribución de los Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundíal en el mundo

- El sistema productivo y sagrado de la milpa maya

a) la milpa, expresión particular de la agricultura en Yucatán

En Yucatán, “la topografía abrupta, la gran diversidad edáfica y la pedregosidad del terreno han obstaculizado sus modificaciones y un manejo homogéneo de los suelos a gran escala” para la agricultura (Terán y Rasmussen, 2009). En este territorio, el 95% de los suelos cultivables presentan estas características (Duch, 1988 en Burgos et al., 2004). Diferentes autores apuntan que el desarrollo de la agricultura en esta región se centró, principalmente, en el manejo de varias especies de plantas en diferentes espacios, una estrategia de policultivo que permitió hacer frente a las condiciones climáticas de la zona (Zizumbo, 1986 en Terán y Rasmussen, 2009). De acuerdo con Toledo et al. (2008), “el elevado número de especies de flora y fauna que son empleados y manejados, además de nombrados y clasificados, a través de las diferentes prácticas productivas” (2008: 350), es muestra de “la estrecha relación entre la cultura maya yucateca y la diversidad biológica de su entorno” (2008: 350).

La milpa es la estrategia principal de policultivo de las comunidades mayas; en ella se basan otras actividades productivas y representa además un eje importante del contexto sociocultural. La milpa forma parte de un sistema productivo amplio, que ha logrado satisfacer las necesidades alimentarias de la población maya desde la época prehispánica hasta mediados del siglo XX. Los mayas se sostuvieron a través de la milpa (cultivo de maíz, frijol y calabaza), junto con otras actividades agrícolas, como el solar o el huerto familiar (fuente de frutas, verduras y tubérculos) y el cultivo de hortalizas o petpach; así como con otras actividades productivas no agrícolas como la cacería, la apicultura, la ganadería de monte y de solar, el aprovechamiento de esencias maderables y plantas medicinales (Jiménez et al., 1999: p. 30-40; Terán y Rasmussen, 2009). El patrimonio genético que la milpa representa se ha acumulado en las comunidades tradicionales y “sintetiza varios miles de años de selección, adopción, adaptación y domesticación de plantas a las condiciones edáficas climáticas y ecológicas de la Península de Yucatán” (Pohl et al. en Toledo et. al., 2008: 347), mediante un procedimiento sistemático de selección de semillas que aún continúa en nuestros días (Chávez-Servia et al., 2004)[5] [6].

Desde el punto de vista productivo, la milpa puede definirse como un “sistema agrícola de uso y manejo de los recursos naturales que tiene como base de las fuerzas productivas a las plantas y al conocimiento ecológico para su manejo” (Terán y Rasmussen, 2009), el cual consta de tres cultivos principales: el maíz (Zea mays L.), el frijol (Phaseolusspp.) y la calabaza (Cucurbitaspp.) (Terán y Rasmussen, 2009). Dadas las condiciones edafológicas y ecológicas de la península de Yucatán, los nutrientes se encuentran en la vegetación y no en el suelo, lo que hace necesario tumbar y quemar la selva en espacios donde se quiera cultivar (Terán y Rasmussen, 2009). Por tanto, el manejo de la milpa se realiza bajo el sistema roza- tumba-quema[7], a través de unidades productivas “reconocidas y definidas por los agricultores con base a criterios derivados de la vegetación, los suelos, las estaciones climáticas y el relieve” (Barrera-Bassols y Toledo, 2005). El ciclo productivo de la milpa dura aproximadamente un año y medio. Durante este tiempo se siembran y re siembran variedades de semillas de acuerdo a la estación y se cosechan los alimentos (Terán y Rasmussen, 2009; Alianza México RED++, 2016).

La rotación de los terrenos de cultivo es un factor importante en este sistema, pues los suelos que ya han sido aprovechados para la milpa se dejan reposar durante un largo período para que recuperen vegetación (monte), y por consiguiente los nutrientes que necesitan para volver a ser suelos fértiles. La dinámica sucesional de manejo de los montes según Rivera-Nuñez (2014), incluye el aprovechamiento dentro del sistema agroforestal milpa de uno a tres años, para posteriormente dejar descansar los montes por períodos determinados (períodos de 2-5, 5-15, 15-30, 30-50, y de más de 50 años) en los que, de acuerdo con el tiempo de reposo y las características de la vegetación, los campesinos mayas determinarán el aprovechamiento más adecuado.

b) La milpa del siglo XXI

A pesar de que la milpa fue el sistema dominante durante la época prehispánica, su eficiencia ha ido disminuyendo como “resultado de condicionantes externas derivadas de procesos socioeconómicos originados a través de la historia” y no como un problema inherente al sistema (Terán y Rasmussen, 2009). Las políticas ejecutadas por el gobierno mexicano en el sector agrario han menospreciado los sistemas tradicionales de cultivo y “han ignorado su dimensión cultural, viendo el cultivo del maíz solamente en términos de su valor económico” (Frece y Poole, 2008). Los programas como “Milpa sin quema” y el reparto de semillas de alto rendimiento, incompatibles con el sistema agrícola tradicional, no hacen más que evidenciar la poca comprensión que se tiene del mismo (Barkin, 2002; Frece y Poole, 2008). Como lo menciona Bracamonte y Sosa (2011), dada su naturaleza rotativa, “la milpa enfrenta graves problemas por el agotamiento relativo de los montes” (2011). En un principio, por la deforestación provocada por el monocultivo del henequén, y actualmente porque la frontera ganadera, forestal y de la agricultura comercial, así como el crecimiento urbano, han ido estrechando los espacios para la agricultura tradicional.

Desde las comunidades milperas, las dificultades técnicas observadas coinciden con la poca certeza de las siembras y cosechas, debido a una cada vez mayor irregularidad en el régimen pluvial. A éstas se suma el desinterés de la población joven por el trabajo agrícola, y los efectos que tiene la migración en busca de oportunidades de trabajo más “dignas” y mejor remuneradas (Alianza MéxicoREDD+, 2016; Terán y Rasmussen, 2009). Sin embargo, aun cuando la milpa ha perdido predominancia en cuanto al tipo de cultivo y procesos de producción, al tratarse también de un elemento que “ha articulado múltiples actividades, la organización familiar y comunal, y la cultura” (Terán y Rasmussen, 2009), ésta subsiste en la actualidad aunque en mucho menor proporción. De hecho, la siguiente tabla 4 muestra la superficie milpera actual, resultado de un estudio realizado por la Alianza México REDD+ (2016).

Tabla 4. Superficie milpera en la península

Fuente: Alianza México REDD+ (2016)

La milpa, un patrimonio revalorizado por la academia

La discusión en torno a la patrimonialización de la milpa maya, ha atravesado una primera re-valoración realizada desde la academia, más específicamente desde el impulso dado por el investigador chapinguero Efraím Hernández Xolocotzi, para la investigación desde la agroecología y la etnobotánica del conocimiento ecológico que los campesinos mayas acumularon durante milenios. Desde esta aproximación, se ha planteado el concepto de patrimonio biocultural de los pueblos indígenas, en el cual Boege (2008) distingue como elementos centrales los “recursos naturales bióticos intervenidos en distintos gradientes de intensidad por el manejo diferenciado, y el uso de los recursos naturales según patrones culturales, los agro ecosistemas tradicionales, la diversidad biológica domesticada con sus respectivos recursos fitogenéticos desarrollados y/o adaptados localmente” (Boege, 2008: s/p). El patrimonio biocultural se estructura en las prácticas productivas (praxis) organizadas bajo un repertorio de conocimientos tradicionales (corpus) y ligados a los rituales y mitos de origen del sistema simbólico y de creencias (cosmos) entendidos como la interpretación de la naturaleza con ese quehacer (Toledo et al., 2001). Como resultado de esta revaloración se han gestado iniciativas sociales desde la academia y la sociedad civil, organizadas en conjunto con la comunidad milpera, tales como las ferias de intercambio de semillas nativas y los programas para la implementación de prácticas agroecológicas que tienen como objetivo el mejoramiento técnico y productivo.

En la actualidad, la importancia de la milpa está siendo cada vez más reconocida por las virtudes de conservación, seguridad alimentaria y sostenibilidad ante la crisis ambiental mundial.

- La patrimonialización de la milpa en Yucatán: ¿una voluntad del Estado?

El gobierno del Estado de Yucatán juega un papel clave en la patrimonialización de la milpa maya. En 2002, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (fao, por sus siglas en inglés) lanzó la iniciativa de los Sistemas Importantes (o Ingeniosos) para el Patrimonio Agrícola Mundial, los sipam, con el objetivo de “salvaguardar y respaldar los sistemas de patrimonio agrícola del mundo” y contribuir a su “conservación dinámica”, al manejo adaptativo de los sitios de patrimonio agrícola mediante la comprensión, la toma de conciencia y el reconocimiento nacional e internacional del destacado papel de estos sistemas en el mantenimiento y la conservación in situ de la biodiversidad agrícola de importancia mundial (fao, 2008). La iniciativa propone la conservación dinámica como un equilibrio entre la conservación, la adaptación y el desarrollo socioeconómico en los sipam. Si bien la fao reconoce la importancia de todos los Sistemas Agrícolas Patrimonio, el nombramiento de éstos como un sipam es llevado a cabo tras un proceso de reconocimiento en el que se establecen los siguientes cinco criterios de selección: 1. Los sistemas agrícolas deben contribuir a la seguridad alimentaria y al sustento de las comunidades locales; 2. Deben ser muestra de la domesticación, el mantenimiento y la adaptación de la biodiversidad agrícola de importancia mundial; 3. Mantienen un conocimiento invaluable, tecnología ingeniosa, sistemas de gestión de los recursos naturales y organizaciones e instituciones sociales; 4. Son sistemas regulados por fuertes valores culturales y formas colectivas de organización social, incluyendo las instituciones tradicionales para el manejo agroecológico, arreglos normativos para el acceso a los recursos y la distribución de beneficios; 5. Sus paisajes, como resultado del manejo humano, proporcionan soluciones particularmente ingeniosas a los problemas ambientales o sociales. La arquitectura adaptativa de los ecosistemas genera valores recreativos, y tiene usos valiosos colectivos o no comerciales[8].

Estos sistemas agrícolas tradicionales son formados por comunidades en estrecha relación con su territorio, en los que el conocimiento local y las técnicas de manejo de la biodiversidad, basadas en la experiencia ancestral, han garantizado y garantizan la seguridad alimentaria; donde además se entretejen creencias, sistemas de valores y organización social (fao, 2008). Los sipam son sistemas que demuestran el valor patrimonial biológico y cultural de la diversidad agrícola, que a través de la habilidad e ingenio de las sociedades continúa evolucionando mientras se mantiene latente la evidencia de sus raíces históricas. Actualmente, 36 sistemas agrícolas en 15 países han sido reconocidos como sipam. Y, a partir de 2015, el Gobierno del Estado de Yucatán a través de la Secretaría de Medio Ambiente se acercó a la fao con el afán de inscribir la milpa maya. Justamente, en un taller sipam en la Ciudad de México, el representante del Estado de Yucatán justificó que la categoría del sipam para la milpa maya representaba una oportunidad invaluable para lograr una conservación dinámica de este sistema, desde lo local hasta lo global. La península de Yucatán cuenta con una alianza de actores estratégicos provenientes del Gobierno, la academia y las Organizaciones de la Sociedad Civil para la construcción participativa del sipam.

Por otra parte, a mediados de 2016 se creó el programa interdisciplinario de investigación e innovación de la milpa maya y los sistemas agroecológicos por parte de la Secretaría de Innovación de Educación Superior del Estado de Yucatán, el cual tiene entre sus metas dos propósitos muy generales: uno es establecer un diálogo de saberes horizontal entre las comunidades mayas y los sectores académicos con relación al manejo de los sistemas agroecológicos –este diálogo no solo incluye el acto de la palabra, sino también de prácticas agrícolas, hortícolas y de diferentes manejos de la selva–. El segundo propósito está enfocado en promover un diálogo entre las distintas generaciones de milperos, con la finalidad de afrontar los obstáculos existentes en la transmisión del conocimiento entre los de mayor edad, conocidos como maestros, y los más jóvenes. Uno de los centros de este programa está ubicado en el oriente del estado de Yucatán.

- La milpa turistificada: el caso de Ek Balam

En el año 2013, en la península de Yucatán, 65 empresas sociales dedicadas al turismo alternativo estaban ubicadas en espacios rurales. De aquéllas, 19 ofertaban al visitante actividades vinculadas a la ruralidad (García de Fuentes et al, 2015: p. 177) tales como ceremonias mayas, el descubrimiento de la medicina tradicional y de herbolarios, participación en talleres artesanales y gastronómicos o actividades primarias como el descubrimiento de la milpa, permitiendo así a los visitantes reconocer los usos y costumbres de las sociedades locales. Gran parte de estas empresas se ubican en la región de Calakmul y en el traspaís Cancún-Riviera Maya. Una de estas empresas sociales es U Najil Ek Balam, la cual ofrece a los turistas una visita de milpas.

En Ek Balam, una localidad maya de 300 habitantes ubicada en el oriente de Yucatán, al norte de Valladolid y a 150 kilómetros del corredor turístico de Cancún-Riviera Maya, principal región turística de México y América Latina, algunos pobladores han emprendido con subsidios gubernamentales un proyecto de alojamiento turístico en el seno de la localidad. Ek Balam, donde numerosos ejidatarios de la localidad son milperos y tienen su parcela, colinda con una zona arqueológica del mismo nombre abierta al público desde 1994, la cual recibió 180,000 visitantes en 2017. En 2000 y con apoyo de la Comisión Nacional Forestal, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (ex Instituto Nacional Indigenista), algunos ejidatarios han conformado una sociedad cooperativa para operar las cabañas U Najil Ek Balam. Desde 2006 reciben turistas quienes, antes o después de visitar la zona arqueológica, van a descansar en las cabañas y a comer en el restaurante. A partir de 2009, y como fruto de la cooperación con la ONG francesa, Turismo y Desarrollo Solidarios AC[9], y de los resultados de talleres e intercambios de experiencia en comunidades turísticas del altiplano y amazonia ecuatorianos, los líderes de la sociedad cooperativa U Kuchil Cuxtal propusieron que sus milpas fueran visitadas por turistas.

Un intercambio de experiencias en Ecuador -a finales de 2009 y donde participaron dos miembros de la sociedad cooperativa, incluía una estancia en el centro turístico comunitario (CTC) Quiñan Ñan en la comunidad de San Martin Alto en la provincia de Rio Bamba- fue clave. Este centro turístico comunitario, cuyo nombre significa sendero de la quinua en lengua quichua –idioma nativo de la región–, tiene por objetivo el concepto de Runa Kawsay; el cual privilegia el compartir con los visitantes la vida comunitaria y su cosmovisión, la producción de la quinoa, costumbres, tradiciones y cultura, facilita un intercambio cultural entre el residente y el visitante, y permite al turista ponerse en contacto con la naturaleza. Así, durante el transcurso de este intercambio de experiencias se discutieron varias actividades, tales como la visita comentada sobre el tema de la protección de la naturaleza, de la agroecología y del comercio justo, una visita a la producción de la quínoa resaltando la historia y la importancia de la quinoa como grano milenario, actividad de siembra y su aporque, actividad de cosecha, trilla y preparación de alimentos, y una charla sobre cómo se realiza la comercialización. La noche cultural dedicada a tradiciones recreativas, como la excursión en la Reserva de producción faunística del Chimborazo –con la visita de una cría de alpacas de habitantes de San Martin Alto– complementaron el programa de visita de los alrededores de la localidad.

A su regreso a Ek Balam, a principios de 2010, los participantes del intercambio compartieron con los otros ejidatarios¸ a través de talleres, lo vivido en Ecuador. Los líderes de la sociedad cooperativa plantearon entonces la posibilidad de llevar turistas a sus parcelas. Se realizaron entonces calendarios agrícolas en Ek Balam (tabla 5) con base en las actividades de varios milperos de la localidad, donde se describe el quehacer cotidiano. Estos calendarios permitieron establecer itinerarios para visitar las milpas, saliendo en bicicleta desde las cabañas, en el centro U Najil Ek Balam. Luego, la ONG francesa capacitó a los integrantes de la sociedad cooperativa, y en particular a los milperos interesados, para poder acompañar turistas e interpretar las respectivas milpas. Así, a finales de 2011, y como parte del proceso de acercamiento al turismo, un milpero, socio de la cooperativa, llevó un primer grupo a su milpa. La visita estuvo basada en la interpretación ambiental de la milpa, y la interacción permitió a los turistas manipular mazorcas de maíz, probar el pozole de coco y, de manera general, entender la milpa como un sistema productivo. Después de ofrecer explicaciones sobre el paisaje, las técnicas de cultivo, la diversidad de especies sembradas, el milpero describió la ganadería familiar, el cuidado de sus animales y el valor económico de este tipo de prácticas.

Tabla 5: Calendario de la milpa simplificado en diferentes actividades

Fuente: elaboración propia con base en trabajo de campo, 2010.

A pesar de que en esta primera visita, como en las siguientes, el tema de lo sagrado fue abordado con los turistas –a través de narraciones sobre ceremonias vinculadas a la milpa–, ninguno de los milperos miembros de la sociedad cooperativa habían planteado la representación de alguna de las ceremonias, peticiones o rogaciones vinculadas a la vida cotidiana. Sin embargo, fue durante la visita de un grupo durante el mes de abril –frente a condiciones climáticas muy calorosas–, y debido a los pocos elementos que, según el guía, restaban por interpretar en la milpa, que se llevó a cabo una ceremonia llamada por los locales y para los turistas “U Yukuli Ximbal”, con apoyo del joven guía local –hijo del milpero, quien acompañaba al grupo–. A finales del año 2016, cinco milperos habían conducido turistas hacía su milpa. Para sortear la dificultad de que los turistas no tuvieran la capacidad de moverse hacia la milpa alejada de la localidad, se propuso entonces al grupo de turistas visitar una milpa con sistema de riego, ubicada a la salida de la localidad. Entre 2011 y 2017, una veintena de grupos de turistas habían descubierto, bajo un enfoque turístico y guiados por milperos y familiares de la localidad, una milpa.

El caso de la milpa maya refuerza la consideración de que la apertura de un espacio al turismo depende también de las capacidades de los miembros de las sociedades locales a abrirse y comunicarse con el extranjero, el foráneo, proveniente en muchos casos de sociedades de circulación, acostumbradas a la movilidad y a los intercambios. A diferencia de una idea ampliamente percibida, el turismo no puede ser reducido a una actividad fundamentalmente externa a los lugares, pues sería fijada a un territorio en detrimento de las sociedades locales: en la mayoría de los casos, las sociedades locales se adaptaron a la llegada de extranjeros en su territorio y llegaron así a ser actores del turismo (Equipe MIT, 2000).

Estos inicios de la turistificación de la milpa maya corresponden, en otras palabras, al prototurismo. El prototurismo consiste en el estudio de las condiciones o principales cualidades del lugar, accesibilidad y encuentro de actores, que favorecen en un momento dado la aparición de lo que se define como un destino turístico “mínimo”, es decir, sin servicios de base: sin infraestructura, sin actividades turísticas establecidas, sin gente formada para recibir turistas, sin oferta gastronómica, sin seguridad, sin promoción y sin afluencia masiva de visitantes. Éste se ofrece en un terreno experimental, la imagen de un destino concebido en su forma más simple. En un territorio indígena este tipo de destino se manifiesta con la llegada de turistas y con su eventual participación en la re-creación del patrimonio cultural inmaterial local, lo que permite identificar las condiciones bajo las cuales, tradiciones indígenas o elementos de este tipo de patrimonio, pueden ser practicados por turistas.

- Discusiones y conclusiones

La milpa maya, elemento básico del sistema agroalimentario en la península de Yucatán, se encuentra en una etapa de transición entre el final del proceso de patrimonialización (con su posible inscripción en la lista de Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial) y el comienzo de su proceso de turistificación, en donde, si bien no genera los flujos turísticos de otros recursos culturales inmateriales como el Día de Muertos o la gastronomía mexicana, sí está atrayendo miradas y visitas hacia ella. En la península de Yucatán, otros elementos tales como la casa vernácula maya o las fiestas patronales, están en un estado inicial de turistificación que corresponde también al fin del proceso de patrimonialización. Uno de los retos del desarrollo turístico está vinculado a la masificación de las atracciones y al control de la actividad turística por los mismos miembros de las sociedades locales. En este contexto, ¿podemos imaginar algún día milpas turísticas donde la esencia y el uso respondan al turismo y no a las necesidades alimentarias?

Ningún territorio escapa hoy día al turismo, el ecúmene turístico es más amplio que el ecúmene per se. Y los procesos evocados para Ek Balam se están dando también en otros territorios como el territorio sapará en la Amazonia Ecuatoriana o los pueblos garífunas de la costa caribeña hondureña donde, respectivamente, el patrimonio oral y las manifestaciones culturales del pueblo záparala fueron inscritos a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Estas dos culturas se encuentran en el mismo dilema que la cultura maya, con una excepción: los flujos turísticos hacia Cancún y la Riviera maya son tales que el territorio evoluciona de una manera extremadamente rápida, teniendo al turismo como eje desarrollador.

Entonces, ¿se debe patrimonializar para proteger, o también para reflexionar sobre las políticas públicas que están afectando estos bienes y tradiciones, y acompañar así a los actores de su turistificación? Patrimonio y turismo, lejos de ser antagónicos, deben ser aprendidos juntos. La asignación del nombramiento de patrimonio a estos sistemas de agricultura particulares y su significado varía dependiendo de los actores políticos y su respectiva designación. Resulta entonces necesario ahondar en el significado y la interpretación que el adjetivo patrimonial tiene para la milpa maya, desde distintas perspectivas. ¿Qué es lo que se desea preservar? ¿El sistema de producción, el conocimiento, la relación de valor del milpero, el milpero que le da valor a esa milpa?

Los estudios de casos presentados en la Península de Yucatán nos dejan vislumbrar diferentes escenarios asociados a los procesos de patrimonialización y turistificación, incluso resultantes de la articulación de los dos. Así, en el primer escenario en Ek Balam, los milperos hacen milpa y proponen recorridos turísticos en sus sembradíos. El segundo escenario es una variable del primero, resultado de una articulación entre los procesos de patrimonialización y turistificación con las milpas en exhibición para el turista (sin milperos) desarolladas por la empresa Alltournative, en la región de Ek Balam (Cenote maya). El tercer escenario es el resultado de la acción del gobierno estatal, marcado por milpas con miras a la exportación de maíz orgánico en términos de mercado “más justo”, pero en términos de mercado al fin.

Por eso resulta tan importante comprender la milpa en términos de quienes la nombran y la valoran, y le dan forma y sentido a la misma. Si bien existen trabajos de antaño, exhaustivos, sobre la milpa, las condiciones actuales y estas dos “fuerzas” (patrimonializacion y turistificacion) van reconfigurado y dando sentido a la milpa del futuro: ¿hacía la milpa patrimonializada y/o la milpa turistificada?

Agradecimientos

Al Programa de Apoyo al Desarrollo y Consolidación de los Cuerpos Académicos de la Universidad Autónoma de Yucatán (Programa PADECCA-UADY)

Bibliografía

Alianza México REDD+ (2016). Milpas de las comunidades mayas y dinámica de uso de suelo en la Península de Yucatán.

Altieri, M. A. (2004). Linking ecologists and traditional farmers in the search for sustainable agriculture. Frontiers in Ecology and the Environment, 2(1), 35-42.

Armesto López, X. A., y Martín Gómez, B. (2006). Tourism and quality agro-food products: an opportunity for the Spanish countryside. Tijdschriftvoor Economische en Sociale Geografie, 97(2), 166-177.

Barkin, D. (2002). The reconstruction of a modern Mexican peasantry. The Journal of Peasant Studies, 30(1), 73-90.

Boege Schmidt, E. (2008). El Patrimonio Biocultural de los pueblos indígenas de México. Hacia la conservación in situ de la biodiversidad y agrodiversidad en los territorios indígenas. Ciudad de México: Instituto Nacional de Antropología e Historia (inah)-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi).

Bracamonte y Sosa, P., Lizama Quijano, J., y Solís Robleda, G. (2011). Un mundo que desaparece. Estudio sobre la región maya peninsular. México: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Butler, R.W. (1980). “The Concept of a Tourist Area Cycle of Evolution: Implications for Management of Resources”. Canadian Geographer, 24 (1), 5-12.

Chávez- Servia, J. L., Canul-Ku, J., Burgos-May, L. A., y F., M. S. (2004). Beneficios potenciales del mejoramiento participativo de maíz en el sistema roza-tumba-quema de Yucatán, México (pp. 75-187). En J. L. Chávez-Servia, J. Tuxilly D. I. Jarvis (Eds.), Manejo de la diversidad de los cultivos en los agroecosistemas tradicionales. Cali, Colombia: Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos.

Cordoba Ordoñez, J., García de Fuentes, A., 2003, «Turismo, Globalización y Medio Ambiente en el Caribe Mexicano» Investigaciones Geográficas, México D.F, UNAM, Boletín del Instituto de Geografía, n° 52, p. 117-136.

Díaz-Berrio F., S. (2001). El Patrimonio Mundial Cultural y Natural, 25 años de aplicación de la Convención de la UNESCO. Ciudad de México: Universidad Autónoma Metropolitana (uam).

Duch Gary, J. (1988). La Conformación Territorial del Estado de Yucatán: Su relación con la agricultura. Ciudad de México: Universidad Autónoma Chapingo (uach).

Enseñat-Soberanis, F. (2018). Gestión del Visitante en Zonas Arqueológicas turistificadas de la península de Yucatán: hacia un uso público sustentable a través de indicadores. Tesis de Doctorado no publicada de la División de Desarrollo Sustentable, Universidad de Quintana Roo. Doctorado en Desarrollo Sostenible. Cozumel, México.

Équipe MIT. (2000). De la mise en tourisme des lieux. Mappemonde (57). Recuperado de: http://www.mgm.fr/PUB/Mappemonde/M100/Knafou.pdf

Équipe MIT. (2002) Tourismes 1. Lieux communs, París: Belin.

FAO (2008). Globally Important Agricultural Heritage Systems (GIAHS), 2016. Recuperado de: http://www.fao.org/sd/giahs

Frece, A. y N. Poole, (2008) “Constructing Livelihoods in Rural Mexico: Milpa in Mayan Culture” en The Journal of Peasant Studies. Vol. 35, núm. 2, pp.

Gándara, M. (2012). La divulgación de la arqueología: una aproximación desde el marxismo al problema de la “puesta en valor.” Boletín de Antropología Americana, 47, 203–227.

Jouault S. , 2018, Mayas d´hier et d´aujourd´hui. Le rôle des sociétés locales dans le développement touristique.

García de Fuentes, A., Jouault, S., Romero, D., 2015. Atlas de turismo alternativo de la península de Yucatán. Ediciones Universidad Autónoma de Yucatán (uady)–Centro de Investigación y Estudios Avanzados (cinvestav).

Jiménez-Osornio, J. J., Ruenes, M. R., y Montañez, P. (1999). Agrodiversidad de los solares de la península de Yucatán. Red de Gestión de Recursos Naturales, (14), 30-40.

Lazzarroti, O. (2003) “Patrimoine” in Lévy, J., Lussault, M. (dir.). Dictionnaire de la géographie, de l’espace et des sociétés (pp. 692). París : Belin

Leask, A. (2006). World Heritage Site designation. In A. Leask & A. Fyall (Eds.), Managing World Heritage Sites (pp. 5–19). Oxford: Butterworth-Heinemann.

Li, Y. L., Min, Q. W., y Cheng, S. K. (2007). On tourism resources exploitation in world agricultural heritage site. Journal of Anhui Agricultural Science, 35(16), 4900-4902.

MacCannell, D. (2003). El turista. Una nueva teoría de la clase ociosa. Barcelona: Editorial Melusina.

McKercher, B., & Du Cros, H. (2002). Cultural Tourism: The Partnership Between Tourism and Cultural Heritage Management. Londres: Haworth Hospitality Press.

Pohl, M. D., Pope, K. O., Jones, J. G., Jacob, J. S., Piperno, D. R., De France, S. D., Josserand, J. K. (1996). Early agriculture in the Maya lowlands. Latin American Antiquity, 355-372.

Querol, M. Á. (2010). Manual de gestión del patrimonio cultural. Madrid: Ediciones Akal.

Rivera-Nuñez, T. (2014). ¿Conservacionismo biológico o agencia humana en el manejo ambiental? El caso del área de protección de flora y fauna Otoch Ma´ax yetel Kooh. Maestría, Cinvestav-IPN Unidad Mérida, México.

Sánchez, A. (2013). Entre lo material e inmaterial y dependiente de lo natural. Patrimonio vernacular maya. Horizontes. Revista de arquitectura (5), 35-40.

Teran S., Rasmussen C. (1994), La milpa de los mayas: la agricultura de los mayas prehispánicos y actuales en el noreste de Yucatán, Mérida, Yucatán: Danida.

Toledo, V., Alarcón-Chaires, P., Moguel, P. Olivo, M., Cabrera, A., Rodriguez-Aldabe, A., (2001), “El Atlas Etnoecológico de México y Centroamérica: Fundamentos, Métodos y Resultados”, Mexico D.F., Asociación Etnobiológica Mexicana A.C., Etnoecológica, 6(8), p.7-41.

Toledo, V., Barrera-Bassols, N., García-Frapolli, E., y Alarcón-Chaires, P. (2008). Uso múltiple y biodiversidad entre los mayas yucatecos (México). Interciencia, 33(5), 345-352.

Tian, M., Min, Q. W., Jiao, W. J., Yuan, Z., Fuller, A. M., Yang, L., Cheng, B. (2016). Agricultural Heritage Systems Tourism: definition, characteristics and development framework. Journal of Mountain Science, 13(3), 440-454.

UNESCO. (2003). Convention pour la sauvegarde du patrimoine immatériel de l’humanité. París.

UNESCO. (2006). Textos básicos de la Convención de Patrimonio Mundial de 1972. París, Centro del Patrimonio Mundial de la unesco.

Yuan, J., Wu, D. T., y Xiao, M. (2008). Ecotourism: Balance between protection and development in agricultural heritage site-taking “traditional rice-fish agriculture” of Qingtian County as an example. Rural Economy, (2), 74-77.

Zhu, X. H., y Wei, B. (2012). Tourism development strategic research on Hani Terrace based on ecological perspective. Tourism Research, 4(3), 7-11.

NOTAS

[1] El traspaís del corredor Cancún-Riviera Maya es una región de la península de Yucatán en la que las comunidades rurales del interior han optado por desarrollar actividades turísticas a partir de las posibilidades que la localización, las características físico-geográficas y las características socioculturales les confieren. Este traspaís brinda al turista la posibilidad de diversificar sus practicas turísticas hacía la cultura y la naturaleza a través del descubrimiento del “mundo maya profundo” y de la “exuberante selva tropical”.

[2] Partes de estas historias de vida fueron grabadas y utilizadas en 2015 en el videodocumental Ek Balam de la milpa al turismo, disponible en Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=4eXTUHSBU4I .

[3] Éstas son: la charrería, arte ecuestre y vaquero tradicional de México; el Mariachi, música de cuerdas, canto y trompeta; la tradición gastronómica de Michoacán, cocina tradicional mexicana, cultura comunitaria, ancestral y viva; la pirekua, canto tradicional de los p’urhépechas; los parachicos en la fiesta tradicional de enero de Chiapa de Corzo; la ceremonia ritual de los Voladores; lugares de memoria y tradiciones vivas de los otomí-chichimecas de Tolimán: la Peña de Bernal, guardiana de un territorio sagrado; las fiestas indígenas dedicadas a los muertos.

[4]Después de la revisión de literatura referente al tema, aún no queda claro el origen exacto del concepto de Sistemas Agrícolas Patrimonio, ni qué entidad lo acuñó.

[5] Este procedimiento se lleva a cabo tanto por los hombres en las prácticas agrícolas como por las mujeres en la elaboración de los alimentos para el consumo. Éstas son consideradas como actividades de conservación in situ de los recursos genéticos por estos mismos autores.

[6] De acuerdo con datos de la Alianza México Redd+ (2016), el 86% de los milperos de la península de Yucatán sembró maíz nativo en 2014.

[7] La roza consiste en desramar y eliminar arbustos y bejucos del terreno a cultivar, posteriormente se lleva a cabo la tumba y picado de árboles grandes (se resguardan árboles considerados útiles), y por último la quema de la vegetación en un terreno muchas veces delimitado por guardarrayas para evitar la propagación del fuego.

[8] Estéticos, artísticos, educativos, espirituales y/o científicos.

[9] Traducción de Tourisme et Développement Solidaires.