Technology for Salt Production in the Mixteca Alta

Ricardo Antonio León Hernández

Ingeniero Arquitecto por la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del IPN. Líneas de Investigación: arquitectura vernácula, patrimonio cultural inmaterial, economía rural tradicional.

(a) M. En C. SEPI ESIA Tecamachalco, IPN – México

ricardoant.l@outlook.com

Recibido: 30 de Octubre de 2014

Aceptado: 25 de Noviembre del 2014

Disponible en línea: 01 de Enero de 2015

CC BY-NC-ND

Resumen

La producción de sal en la Mixteca Alta es un medio de producción tradicional de origen prehispánico, el cual, pese a los procesos de transformación económica en el periodo virreinal, mantuvo características significativas del proceso tradicional, con base en los modelos productivos análogos documentados de otras regiones extractivas en México. La sal, en el periodo novohispano, fue considerado un bien económico de consumo importante, debido a su uso en procesos productivos para la elaboración o explotación de bienes económicos que sustentaban la economía de las sociedades preindustriales (Terán, 2011, p. 71; Williams, 2008). La tecnología refiere al conocimiento aplicado para la solución de las necesidades humanas, derivadas del modo de vida de los grupos culturales que la desarrollan. Los recursos del medio ambiente natural sustentan los medios de trabajo que el ser humano requiere para la realización de sus actividades, incluidas las económicas. Los medios de producción y sus procesos productivos son desarrollos tecnológicos, donde intervienen elementos de orden material e inmaterial. El estudio de los procesos de trabajo para la extracción de la sal, guardan una relación significativa con los procesos de evolución tecnológica que el hombre ha desarrollado para el aprovechamiento de los recursos naturales. Las actividades económicas del sector primario son ejemplo de cómo el ser humano se insertó cultural y económicamente en el medio natural (Malpica, 2008, p. 59).

El presente análisis presenta un enfoque historiográfico, para el estudio de los procesos y la tecnología requerida para la extracción de la sal en la Mixteca Alta.

Palabras Clave: Producción de sal, tecnología tradicional, medios de producción tradicionales

Abstract

Salt production in the Mixteca Alta is a traditional means of production from prehispanic period, which, despite the economic transformation processes in the colonial period, remained significant features of the traditional process, based on the documented similar models from other productive regions in Mexico. The salt in the novohispanic period was considered a major consumption economic asset due to its use in production processes for the production of new economic products that supported the economy of preindustrial societies (Terán, 2011, p. 71; Williams, 2008). Technology refers to the knowledges for solving human needs arising lifestyle of the cultural groups that develop them. The resources of the natural environment underpin the means of labor that man requires to perform its activities, including economic. The means of production and production processes are technological developments, which involve elements of tangible and intangible order. The study of work processes for salt extraction, are significantly related to the processes of technological evolution that man has developed for the use of natural resources. The economic activities of the primary sector are examples of how humans culturally and economically were inserted in the natural environment (Malpica, 2008, p. 59). This analysis presents a historiographical approach to the study of the processes and the technology required for the extraction of salt in the Mixteca Alta.

Keywords: salt production, traditional technology, traditional means of production

Introducción

El modelo de estudio etnográfico e historiográfico, aplicado al estudio de los procesos extractivos de sal, ha permitido a los investigadores documentar las variabilidades en los procesos entre las distintas regiones productoras. La recolección de crónicas y relatos sobre los eventos pasados de orden significativo, permiten describir e interpretar los modos de vida económica de los pobladores.

Se parte del supuesto de que existen dos modelos principales para su explotación, la ignición y la insolación. Por ello, los investigadores al estudiar los distintos modelos extractivos independientemente, poseen un nivel de confiabilidad y validez externa, debido a que los resultados son concluyentes entre si. Al describir el proceso tecnológico para la extracción de la sal en la Mixteca Alta, se determinaron las actividades genéricas y se diferenciaron respecto al uso de los medios de trabajo. Para ello se requirió de la caracterización de los modelos productivos para la extracción de sal en las regiones productoras de México. También se requirió recolectar relatos, donde se analizaron las conductas no verbales del individuo entrevistado, cuyo objetivo fue la búsqueda de relaciones significativas entre el proceso productivo relatado y las fuentes de información histórica, tales como los archivos, documentos historiográficos, y los objetos arqueológicos hallados.

El proceso productivo se aproxima al modelo tecnológico por ignición en espacio en tenamaxtle de piso, cuyo principal combustible eran los recursos forestales de la región. El espacio de trabajo se diferenciaba acorde al proceso, proceso de preparación de la salmuera y espacio para la ignición. Con base en el Documento de Nara sobre autenticidad (2007), se plantea que para comprender las variabilidades tecnológicas se requiere un análisis previo para determinar el nivel de confiabilidad de la fuente de información. Por ello, se ha construido una hipótesis, la cual permite explorar los diferentes vacíos de información sobre el proceso en el periodo prehispánico y virreinal y los objetos arqueológicos hallados, bajo el supuesto de la imposibilidad de basar juicios sobre el valor y la autenticidad con criterios inamovibles (UNESCO, ICOMOS, ICCROM , 2007, p. 428).

Consideraciones preliminares

En 1887 se publicó en México el primer estudio histórico sobre las regiones bajo un dominio europeo, dedicadas a la explotación de la sal. El estudio no incluyó a las regiones de extracción novohispanas. En 1929 Miguel de Othón y Mendizábal publicó Influencia de la sal en la distribución de los grupos indígenas de México, estudio descriptivo de las regiones productoras y los grupos rurales. La carencia de publicaciones referente a la extracción de la sal, denota la poca importancia, desde el punto de vista histórico, que representó su estudio. Los reportes geológicos e industriales fueron los únicos textos publicados sobre el particular (Castellón, 2007). La publicación en 1968 de Le Rôle du Sel dans L’Histoire de Michael Mollant detonó el interés por el estudio histórico de los modelos productivos para la extracción de la sal en el mundo. No fue sino hasta 1980 cuando en México comienzan a publicarse los resultados de las primeras investigaciones del tema, desde un enfoque arqueológico (Ewald, 1985). A principios del siglo XXI se desarrollaron investigaciones sobre los diferentes procesos de (Attolini, 2009)extracción, desde un enfoque etnohistórico (Parsons, The last saltmakers of Nexquipayac, Mexico: an archaeological ethnography, 2001).

Los resultados obtenidos incentivaron el desarrollo de nuevas investigaciones, combinando el interés histórico, arqueológico y etnográfico (Williams, 2005). Los resultados del proyecto de investigación Cuenca de Sayula (Liot, 1998; 2005), definieron las técnicas materiales y los procedimientos empleados por los pobladores en distintos periodos históricos, acorde con el potencial geomorfológico, físico y químico de la zona. Las investigaciones subsecuentes incluyen regiones de estudio tales como Celestún (Attolini, 2009), Zapotitlán Salinas (Castellón, 2007), Cuenca del Lago de Cuitzeo (Williams, 2005; 2008), Lago de Texcoco y Nexquipayac (Parsons, 2001; 2008), Acayucan (Ceja, 2008), y la Mixteca Baja (van Doesburg, 2008), entre otras.

El estudio científico de los medios de producción tradicionales, contribuyen a la valoración de los espacios y los objetos arqueológicos, las técnicas tradicionales desarrolladas por los productores. Así mismo permite ampliar la visión sociológica respecto a las instituciones de comercialización tradicionales, y su función política y cultural en diferentes periodos históricos.

La extracción de sal

Los medios de producción tradicionales son el mecanismo cómo el ser humano realiza las actividades de transformación, extracción y/o comercialización, entre otras, de los bienes materiales naturales y sociales de su medio ambiente, los cuales se transmiten de forma intergeneracional. Los medios de producción se componen de los recursos que posibilitan el desarrollo de las actividades de trabajo y el producto obtenido del proceso de trabajo (transformación, extracción, crianza o cultivo). A ese grupo de medios intervinientes en el proceso productivo (insumos, tecnología, fuerza de trabajo y espacio de trabajo) se les denomina medios de trabajo (Marx, 2005/1872).

El uso de la tecnología en los procesos productivos, satisface entre otras funciones, la reducción del esfuerzo humano, los insumos y el tiempo de trabajo a emplear, así como el número de pasos o actividades para la obtención de un fin o producto. El desarrollo de la tecnología rural se explica a partir del modelo de la Teoría del Cambio Técnico Inducido (Ruttan & Hayami, 1989), la cual establece una relación entre la necesidad y su aplicación en los sistemas productivos tradicionales. Esa relación opera en situaciones donde los medios disponibles son inadecuados para satisfacer las necesidades de trabajo de los productores. Ese factor incide en el desarrollo de nuevas técnicas aplicables al proceso productivo denominado desarrollo informal de tecnología (Aguilera, 1985, p. 10).

Los grupos culturales, para la extracción del mineral, han imitado los procesos naturales de evaporación. El mar y las salmueras en estado natural contienen un grado de salinidad aproximado a 40 gr/l. El estado natural en que se encuentra el mineral es determinante sobre el proceso para la extracción de la sal. Los estados físicos de la sal en el medio ambiente natural son (1) sólido, en forma de sal gema o halita, y (2) líquido, diluida en un medio como el agua marina o agua continental. Cada fuente de sal exige una tecnología de extracción particular. La técnica de recolección del mineral varía acorde al número y tipo de actividades. En estado sólido, su extracción requiere de un procedimiento tecnológico asociado a la industria minera. Los recursos empleados en su extracción se dividen acorde al tipo de proceso: (1) de preparación, como hachas y azuelas reutilizadas, y (2) de extracción, como percutores y pilones (Figuls, Weller, Bonache, & González, 2007).

Para obtener una sal con un nivel de concentración óptimo para el consumo (330 g/l), de una fuente de extracción en estado líquido, debe desarrollarse un proceso de concentración salina de la salmuera. Esa etapa de trabajo se desarrolla previamente al proceso de insolación o ignición (Gouletquer & Daire, 1994, p. 125). La recolección y producción de la salmuera podía efectuarse mediante el filtrado de cuerpos salados inorgánicos (lixiviación), como tierra o arena, así como el filtrado de cuerpos orgánicos como cenizas, resultado de la combustión de plantas halófitas (Terán, 2011, p. 74).

Los mecanismos para producir una salmuera con los niveles de concentración requeridos para su extracción por ignición e insolación, son indicadores del nivel tecnológico de adaptación y explotación de los recursos naturales. Ello implica un dominio de las características tanto físicas como químicas de los elementos intervinientes en el proceso. Los procesos precedentes de extracción genéricos son la insolación o ignición. La concentración de la salmuera puede desarrollarse a través del uso del agua salada marina o continental, previo proceso de recolección, o por lixiviación de tierras salitrosas. Las características naturales del yacimiento incide en la estrategia tecnológica desarrollada para extraer la sal. A partir de esos procesos básicos de extracción, existen variaciones apropiables a las condiciones ecológicas, económicas y culturales de la región productora.

Los procesos de selección de tierras, almacenamiento, combinación, apilamiento de suelos, lixiviación, recolección y extracción, son parte de un sistema productivo tecnológico. Las actividades intervinientes en el sistema de extracción, son procesos de imitación de los fenómenos naturales observados, tales como la concentración por lixiviación y la extracción por insolación.

El estudio de la industria extractiva y de los procesos para la extracción de la sal, permite un acercamiento a nuevos enfoques metódicos respecto a los medios de producción tradicionales y la tecnología empleada en los procesos de extracción. Con base en los resultados obtenidos durante el desarrollo y la tecnificación del proceso, es factible el que hayan existido diferentes tipos de sal. Tras un análisis geoquímico practicado a la sal elaborada en Sayula1, se pudieron definir las secuencias en la precipitación de los cristales, determinando la formación de carbonatos de sodio, cloruros de sodio y sulfatos de sodio (Grunberger, Janeau, & Liot, 1994). Ello comprueba el cómo al realizar procedimientos extractivos específicos se obtienen productos salinos diferentes2. El cloruro de sodio obtenido de las fuentes de extracción, acorde con el proceso tecnológico empleado, contiene proporciones diferenciales de sulfatos, carbonatos de magnesio y potasio, minerales comunes presentes en la sal de tierra y de mar.

El proceso de extracción de sal por insolación, utiliza la acción combinada de las condiciones atmosféricas que inciden en la evaporación del agua, tales como el viento, la altitud y la radiación por exposición solar. No obstante, pese al nivel de rentabilidad del sistema, es dependiente de las condiciones atmosféricas, como la frecuencia de radiación del sol y del viento seco. La extracción de sal por ignición se produce al bullir la salmuera en recipientes cerámicos. La precipitación del cloruro sódico se produce bajo el efecto del calor de una fuente artificial. El proceso reduce la dependencia de las condiciones atmosféricas ambientales, incrementando la velocidad del proceso3 de cristalización del mineral.

Durante el proceso de extracción por insolación, es importante que el productor facilite el proceso, optimizando el espacio de trabajo. Por ello, con base en el volumen de producción estimado, es preciso considerar las dimensiones y las características de ubicación de los estanques de desecación. Respecto al proceso para la extracción por ignición, se reitera la necesidad de que el productor considere el volumen requerido de combustible, en función de su disponibilidad. Dado a que en los procesos tradicionales de trabajo se emplean recursos del medio ambiente natural, el productor requiere prever las condiciones de trabajo, para proveer los requerimientos operativos para la conclusión del proceso, tales como la capacidad calórica del combustible, así como el almacenamiento y el abastecimiento de la salmuera.

El espacio para la extracción de la sal se divide, acorde con sus características independientemente del proceso final de sedimentación (irradiación e ignición), en tres grupos principales, lagunas principales, piscinas al pie de mar y minas de sal líquidas o sólidas. El método de producción en lagunas profundas consiste en extraer agua de la zona profunda de la laguna y canalizarla a diques artificiales. El sistema de piscinas a pie de mar consiste en la conducción del agua salina a un sistema de pozos de aprox. 60 cm. contiguos a la playa. El sistema de minas líquidas, requiere la extracción de la salmuera por medio de bombas. En los tres modelos productivos, el procedimiento concluye con la implementación del modelo de extracción por insolación. El proceso de extracción de sal de minas sólidas requiere del rastrillaje del suelo de la salina. El instrumento de rastrillaje emplea navajas en su zona de contacto, las cuales separan la sal del suelo. El proceso final de producción para los cuatro yacimientos de extracción descritos son la cosecha, el trasladado del producto, su almacenamiento, distribución y comercialización para el consumo (Pinos & Fernandez, 2009, pp. 3-4).

Reconstrucción del proceso tecnológico de extracción

Para una comprensión de la relación productiva y espacial, se requirió identificar las instalaciones de fabricación y almacenamiento. Esos datos se complementaron, con base en un diagnóstico de los recursos técnicos empleados en el proceso, reconstruyendo la cadena operativa de producción (Liot, 1998, p. 5).

Los registros documentales históricos de la población de estudio, no describen los procesos y técnicas empleados en la producción tradicional. Los registros documentales basados en el modelo de investigación etnohistórica, para la recolección de datos en las poblaciones productoras de sal, ocasionalmente refieren las características de las actividades preliminares en el proceso de extracción. Los procesos mayormente descritos son (1) el lavado del salitre por lixiviación y (2) la ignición de la salmuera obtenida en recipientes de cerámica (de Ciudad Real, 1976). Con base en las características de apropiación a cada modelo extractivo, es posible reconstruir la forma del proceso evolutivo y la adaptación de los pobladores a su medio ambiente (Liot, 1996, p. 151). Así mismo se puede inferir la forma y la estructura social de la comunidad productora, así como las características de su modo de vida económico.

De los procesos documentados para la extracción de la sal por ignición, durante el proceso de cristalización acelerada (briquetage), la sal se adhiere a las paredes y al fondo de los recipientes cerámicos empleados. Para desprenderlo es necesario romper el contenedor. El uso de esa técnica de producción, incidió en la existencia y la acumulación de restos de tepalcates en las zonas de producción de sal. No obstante, es factible suponer que los restos eran recombinados en el proceso de acarreo y recolección de agua a los talleres de lixiviación de salitre. La cantidad de los restos depende del nivel de producción, ya sea artesanal o intensiva4. Desde una visión arqueológica, los restos materiales de los diferentes procesos de extracción de sal, en relación a su escala de producción, son susceptibles a no ser interpretados adecuadamente.

La actividad de extracción se realizaba generalmente en el espacio de trabajo doméstico. Al realizar el análisis de los restos materiales hallados en el espacio de producción, conlleva a implicaciones adicionales para el análisis de los restos arqueológicos de las distintas actividades sociales ajenas al proceso de trabajo. Respecto al volumen de producción, se debe considerar que la cantidad de los restos arqueológicos encontrados, no necesariamente forman parte de los objetos usados durante el proceso productivo, por lo que fue necesario estimar los diferentes posibles usos de los contenedores y recipientes, así como conocer las variaciones apropiables al propio proceso productivo de la población de San Felipe Ixtapa.

Los testimonios documentales y epigráficos a disposición, para el estudio del modelo productivo sobre la extracción de la sal en la comunidad, son limitados debido a su escases, y a que los documentos históricos presentan un estado de deterioro considerable, por lo cual la lectura se fragmenta.. Ello incide en la descontextualización cultural y ambiental del proceso, y en la construcción de un marco diacrónico general en los siglos XVI al XVIII en la población. Por ello se requiere validar a través de nuevas evidencias arqueológicas el tipo y los periodos de ocupación de los grupos culturales que se establecieron en torno a la salina de San Felipe Ixtapa, así como su tipo de control administrativo.

El desinterés por la documentación etnohistórica de los procesos productivos, ha propuesto un modelo extractivo de la sal determinista, otorgando la exclusividad al proceso por irradiación sobre el de ignición en las sociedades prehispánicas y virreinales. Por ello “debemos tener en cuenta que la utilización de uno u otro método no sólo responde a las posibilidades medioambientales sino que los factores culturales tienen mucha incidencia” (Terán, 2011, p. 81).

El proceso tecnológico para la extracción de sal en San Felipe Ixtapa

El interés central del presente artículo, es la documentación del proceso para la extracción de sal en la Mixteca Alta, así como la aproximación a las variabilidades tecnológicas con base en los vacíos de información. Para ello fue necesario conocer las características comunes de los diferentes procesos documentados en la propia región de estudio y en otras regiones productoras de México, bajo el supuesto de que existen variaciones dependientes de los recursos ambientales y culturales. Con base en las características productivas de cada región, y a las conclusiones vertidas a partir de sus estudios, se relacionaron con las evidencias etnográficas e historiográficas de la población de estudio.

A partir de la recolección, documentación y el análisis de archivos municipales, documentos históricos e historiográficos, objetos arqueológicos y entrevistas a pobladores, cuya memoria histórica da fe del proceso tecnológico empleado para la extracción de sal en la población de San Felipe Ixtapa, fue posible reconstruir la siguiente relación de actividades y antecedentes entorno a la producción de sal.

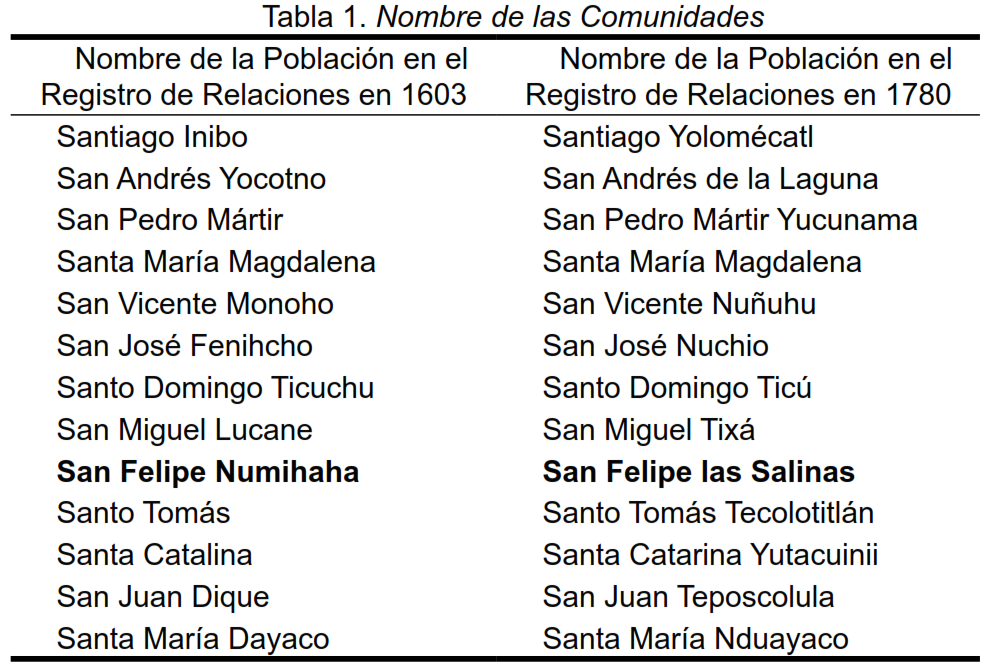

La primer referencia documental sobre la población de San Felipe Ixtapa, perteneciente al municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula, Oaxaca, data del siglo XVII. En el documento denominado Libro de las Congregaciones (de la Torre, 1995), se describe la relación de estancias sujetas a Teposcolula en el año de 1603. Es pertinente mencionar que los nombres de las poblaciones de la región en aquel siglo se componían de un nombre patronímico, y un nombre toponímico mixteco5. Con base en lo anterior, a la población se le registró en la relación de comunidades con el nombre de San Felipe Numihaha6.

Existen libros escritos en castellano antiguo que son referencias historiográficas adicionales a la presente investigación, las cuales se resguardan en la agencia municipal de la población de San Felipe Ixtapa. En esos textos se describe a “la población de San Felipe las Salinas como un pueblo de gran importancia por la extracción de sal de los terrenos denominados la salina”. De la lectura de ese documento, se concluye que a mediados del siglo XVII, el nombre toponímico Numihaha se sustituyó por el adjetivo en castellano las Salinas, así como el valor significativo de la salina en la conformación de la estructura urbana de la comunidad. En consecuencia, se concluye que la extracción de sal, durante los siglos XVII y XVIII, fue el medio de producción preponderante.

Los procesos tecnológicos desarrollados para la producción de la sal en otras regiones de México, denotan la necesidad de reducción del tiempo para la precipitación del cloruro sódico. La técnica desarrollada por el grupo social de estudio, está en función de las estrategias productivas del entorno socio-cultural y económico. Los sistemas tecnológicos de producción son condicionados a los recursos geográficos, físicos y químicos del medio ambiente social y cultural. Por ello, los principales recursos para la actividad extractiva en San Felipe Ixtapa fueron el afluente de agua salada (Figura 1), el predio para la realización del proceso de preparación (Figura 2), los recursos forestales de la población (Figura 3) y el propio proceso de extracción.

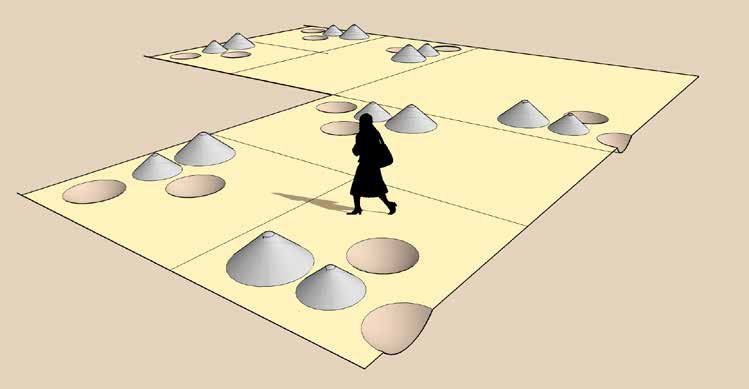

Con base en la memoria histórica de los pobladores, se puede afirmar que el área de extracción del recurso mineral, denominado la salina, se encontraba delimitado. Sin embargo, pese a la subdivisión de las áreas de preparación de la salmuera, existían áreas comunes para el acarreo del agua salada, lo cual se confirma a partir de la siguiente crónica presencial recabada:

“[…] estaba lotificado, de tres por tres, de cinco por cinco, de diez por cinco, de diez por ocho los lotecitos, y estaban bien delimitados por medio de piedras de raya. En esos lotes tenían dos pozos con una profundidad de setenta, ochenta centímetros, y un diámetro de sesenta, ochenta, o hasta noventa centímetros también; en esos pozos se preparaba el agua de sal […]. La persona a la espalda se cargaba el cántaro e iba a traer el agua salada a dos pozos principales que estaban al lado norte de las salinas, ahí se surtían del agua salada porque ahí nace, […]”

La transformación de los sectores económicos en las regiones rurales, incidió en el proceso de tecnificación industrial de los sistemas tradicionales. La producción intensiva de sal hizo que su consumo fuese asequible a los sectores sociales con mayores condiciones económicas desfavorables. La tecnología empleada en su producción redujo los costos y el tiempo de producción. Al finalizar la primer mitad del siglo XX, el valor comercial de transacción de la sal industrializada en comparación con el valor comercial de la sal elaborada por los productores de San Felipe Ixtapa, haciendo uso de procesos tradicionales, incidió en la preferencia del consumidor. Fue así como la industria salinera tradicional en la micro-región mixteca, decayó su nivel de producción7.

En las poblaciones rurales donde la industria extractiva de la sal fue una actividad económica significativa, se ha podido documentar una sustitución de la actividad económica tradicional por nuevos modelos de producción. No sólo la tecnificación de los procesos productivos incidió en la transformación de los medios de producción tradicionales, sino también fueron un factor significativo los cambios en la estructura comercial. Las carreteras, los ferrocarriles y los autotransportes, condicionaron la oferta de diferentes productos provenientes de otras regiones. Al existir mayores condiciones8 para el traslado de productos externos, la competencia económica favoreció el consumo de los productos cuyo volumen de producción ofrecía un mejor valor comercial.

La sal producida en San Felipe Ixtapa no fue ajena a ese proceso de competencia con los productos de otras regiones productoras. Con base en lo anterior se puede comprobar que los sistemas de producción por insolación son redituables por el uso de menores insumos, lo que hace económicamente inviable el valor comercial de competencia entre la sal por ignición y la sal por insolación. Por lo anterior, el consumo de la sal por ignición se relaciona con la disponibilidad del mineral en función de su ubicación geográfica respecto a las regiones productoras de sal por insolación, o a factores de índole cultural.

La tecnología desarrollada para la producción de sal se dividía acorde a las diferentes etapas de trabajo, ya que en una jornada laboral se realizaban simultáneamente dos procesos. El proceso básico, acorde con los diferentes tipos de actividad descritos por los pobladores, se dividían en preparación e ignición. La salmuera debía ser acarreada del lote de trabajo a la vivienda, para iniciar el proceso de ignición, reiniciando con ello un nuevo proceso productivo. Es pertinente mencionar que quienes realizaban la actividad productiva, eran las mujeres de la población. Cuando las señoras regresaban a su lote de trabajo en la salina (Figura 4), debían de retirar el fango que quedaba al fondo del pozo que ocuparon para concentrar la salmuera previamente. El fango se extendía en el resto del lote de trabajo, con objeto de que la capa expuesta absorbiera nuevamente filtraciones salitrosas para reutilizarla en un nuevo proceso productivo.

Al finalizar la actividad de limpieza del pozo, se acarreaba agua del manantial salitroso y se vaciaba en el mismo. Los pobladores describen que, una vez lleno el pozo de agua, se tomaba de la tierra salitrosa apilada en forma de cono, para introducirla en el mismo pozo de lixiviación. Posteriormente se batía la tierra con el agua hasta obtener una consistencia espesa, siendo un indicador la espuma que se formaba en la superficie. La espuma se retiraba con una tablilla de madera. Ese procedimiento también permitía el retiro de la basura, ya que cualquier objeto, por su densidad, tendía a flotar a la superficie. Una vez limpia el agua, se dejaba reposar por una tarde o toda la noche. El acarreo del agua se realizaba por las mañanas y por las tardes, ya que acorde con el horario descrito, una vez terminado el proceso de preparación de la salmuera, las mujeres dedicadas a la actividad regresaban a sus hogares a verificar el proceso de ignición realizado por la mañana.

El proceso de ignición requería del uso de un cántaro de barro cocido. Ese cántaro tenía las dimensiones aproximadas de 60 cm. de altura por 80 cm. de diámetro (Figura 5). El cántaro en ocasiones se recubría con una capa de cal en su base, prolongando la vida útil del mismo por su frecuente exposición al fuego. El espacio de cocción se denominaba tenamaxtle, el cual era un fogón de piso, donde se ubicaban 3 piedras como soporte para la base del cántaro que contenía la salmuera. El proceso de ignición se realizaba a fuego directo por un periodo aproximado de 10 horas. Al consumirse totalmente el agua de la salmuera, al fondo del cántaro se precipitaba el cloruro sódico. Para secar la humedad existente aún en la sal, los productores hacían una cama con la ceniza producida por la combustión de la leña sobre pedazos de cántaros rotos con anterioridad.

Los diferentes tipos de sal producida en la población de San Felipe Ixtapa, con base en la memoria histórica de sus pobladores, se clasificaban inicialmente acorde con su color: la sal blanca, la sal morenita y la sal obscura (León, 2012, p. 27). Con base en la clasificación anterior, la sal se reclasificaba acorde con su uso: para el consumo humano se empleaba la sal blanca y la morenita, mientras que para el consumo del ganado se empleaba la sal obscura.

La recolección de la sal se realizaba en tenates de palma, lo que favorecía el nivel de humedad de la sal al momento de su intercambio o venta. La comercialización del producto se realizaba en las comunidades aledañas como San Pedro y San Pablo Teposcolula y Santiago Yolomécatl. En esos mercados de plaza, las productoras intercambiaban la sal por productos de recaudo o carne. La gente de la zona consumía forzosamente la sal producida en San Felipe Ixtapa debido a la dificultad para transportar grandes volúmenes de sal de otras regiones.

Conclusiones

Los datos aportados permiten concluir respecto a que en la población de San Felipe Ixtapa existió una tradición económica significativa respecto al modelo de producción de sal por ignición. Las crónicas recabadas, así como los datos históricos recopilados, permiten establecer que en su producción existió un modelo de trabajo tradicional. Los vacíos de información permiten ampliar las hipótesis respecto a si el modelo no sufrió variaciones apropiables, en función de los requerimientos económicos en el periodo novohispano.

Los objetos arqueológicos hallados en la zona propuesta como el asentamiento prehispánico preponderante (Figura 6.1 y 6.2), abonan a la construcción de nuevos planteamientos hipotéticos sobre la variabilidad en el tiempo, respecto al proceso tecnológico empleado en el periodo mesoamericano, novohispano y posrevolucionario. Los restos arqueológicos de tepalcates hallados en la población de San Felipe Ixtapa, conducen a plantearse la hipótesis sobre si los objetos arqueológicos cerámicos hallados en la comunidad sirvieron de objetos de trabajo durante el proceso de extracción de la sal por briquetage. Sin embargo, las fuentes documentales empleadas en el desarrollo de la investigación, permiten concluir que durante el periodo que comprende el último cuarto del siglo XIX y la primer mitad del siglo XX, el sistema tecnológico puede ser absuelto de un juicio de valor respecto a su autenticidad.

El estudio de los procesos tecnológicos para la extracción de la sal, requirieron del análisis del entorno natural. Ello condujo a la definición del modelo productivo específico utilizado por el grupo poblacional. Sin embargo, para poder desechar las variabilidades tecnológicas propuestas, se requiere de la predicción del modelo ecológico existente en los periodos propuestos. Las variaciones estacionales incidieron en la caracterización de los medios de trabajo empleados durante la conclusión del proceso productivo. Durante los periodos de precipitación pluvial, las áreas de lixiviación requirieron de la aplicación de un sistema espacial de protección, ya que el contacto de la salmuera con el agua de lluvia implicaba su disolución. Las variaciones tecnológicas aplicables al proceso, muestran una evolución tecnológica encaminada en hacer más eficiente el proceso de producción. Finalmente se reitera la importancia por preservar con documentos la memoria histórica de los pobladores de las comunidades rurales tradicionales. Esa labor permite reconstruir un esquema historiográfico que sirva de base para futuras investigaciones.

Notas:

1 Sobre los diferentes procesos y el modelo productivo tradicional para la extracción de sal en la comunidad de Sayula, Jalisco, se recomienda revisar el trabajo de (Liot, 1998), el cual puede consultarse en la siguiente dirección electrónica:

http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_6/b_fdi_45-46/010007434.pdf

2 En Nezquiyapac, la recolección de diferentes sustratos y su proporción de mezcla, producen diferentes tipos de sal: la sal blanca para el consumo humano, sal amarilla para el consumo del ganado y la sal negra para la conservación de la carne (Lozano, 1946).

3 Así mismo, los inconvenientes del proceso son: mayores procedimientos para la obtención del producto y el requerimiento de un volumen considerable de combustible (Terán Manrique, 2011, p. 73).

4 Para efectos del presente artículo, se diferencia el primero del segundo respecto al nivel producido, las redes de distribución del producto y el control social de la fuerza de trabajo.

5 “Se advierte que un pueblo mixteco, aparte de su nombre en lengua mixteca, generalmente tiene un nombre en náhuatl. A veces los nombres en las dos lenguas coinciden en su significado, a veces no” (Jansen, 1982).

6 Numihaha se interpreta como la castellanización del mixteco Nu mi-ñýý ja’a, el cual se tradujo como: cuando (la) laguna da sal. Interpretación basada en las raíces lingüísticas del mixteco, contenidas en: Diccionario básico del mixteco de Yosondúa, Oaxaca (Beaty, García, García, Ojeda, San Pablo, & Santiago, 2012).

7 Liot, (1998) describe el mismo fenómeno en la cuenca de Sayula en la década de 1940. Así mismo relaciona las evidencias arqueológicas con el desarrollo tecnológico para la producción de sal.

8 En la región de la Cuenca de Sayula, la producción de sal tuvo un descenso en el nivel de producción, por la competencia económica con productos de otras regiones, cuyo traslado se favoreció por las rutas del ferrocarril (Ewald, 1985).

Bibliografía

Aguilera, F. (1985). Tres interpretaciones sobre la generación del cambio. Cuaderno de ciencias económicas y empresariales (16), 9-28.

Attolini, A. (2009). Intercambio y caminos en el mundo maya prehispánico. En J. Long, & A. Attolini (Edits.), Caminos y mercados de México (págs. 51-78). México, D.F.: Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM.

Beaty, K., García, P., García, R., Ojeda, J., San Pablo, A., & Santiago, A. (2012). Diccionario básico del mixteco de Yosondúa, Oaxaca (3a. ed.). México, D.F.: Instituto Lingüístico de Verano, A.C.

Castellón, B. R. (2007). Un grano de sal: aportaciones etnoarqueológicas al estudio histórico de una industria ancestral. Anuario de Historia , 1, 67-83.

Ceja, J. A. (2008). La simbolización del espacio en la obtención de sal en Soconusco, Acayucan, Veracruz. (B. R. Castellón Huerta, Ed.) Diario de campo (51), 117-128.

de Ciudad Real, A. (1976). Tratado curioso y docto de las grandezas de la Nueva España. Relación breve y verdadera de algunas cosas de las muchas que sucedieron al padre fray Alonso Ponce en las provincias de la Nueva España siendo comisario general de aquellas partes (2a. ed.). (J. García Quintana, & V. M. Castillo Farreras, Edits.) Mëxico, D.F.: UNAM.

de la Torre, E. (1995). Las congregaciones de los pueblos de indios. Fase terminal: aprobaciones y rectificaciones. México, D.F.: UNAM.

Ewald, U. (1985). The Mexican salt industry, 1560-1980: A study in change. Stuttgart: Gustav Fisher Verlag.

Figuls, A., Weller, O., Bonache, J., & González, J. (2007). El método de producción minera durante el Neolítico Medio en la “Vall Salina” de Cardona (Cataluña, España). Estudio del Utillaje lítico y prácticas experimentales de explotación minera. En N. E. Morère Molinero (Ed.), Las salinas y la sal de interior en la Historia: Economía, medioambiente y sociedad (Vol. I, págs. 73-99). Madrid: Universidad Rey Juan Carlos – Dykinson.

García, E., & Martínez, J. (2006). La sal de la Beática Romana. Algunas notas sobre su producción y comercio. Habis (37), 253-274.

Gouletquer, P. J., & Daire, M. Y. (1994). Le sel de la Préhistoire et de la Protohistoire. En M. Y. Daire (Ed.), La Sel Gaulois. Bouilleurs de sel et ateliers de briquetages armoricains à l’Age du Fer (págs. 5-13). Saint-Malo: Centre Régional d’Archéologie d’Alet.

Grunberger, O., Janeau, J.-L., & Liot, C. (1994). Estudio edafologico y geoquimico y de los sitios arqueologicos de la Cuenca de Sayula. En R. Ávila Palafox (Ed.), Transformaciones mayores en el Occidente de Mexico (págs. 207-216). Guadalajara: UdG.

Hermann, M. A. (2009). Códice de Yucunama. México, D.F.: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS.

Hermann, M. A. (2006). Códice Nuttall Lado 1: La vida de 8 Venado. arqueología mexicana (Edición Especial Códices 23), 6-103.

Janousch, A. (2007). Los dioses de la sal: historia de dos cultos religiosos chinos. En P. San Ginés Aguilar (Ed.), Colección Española de Investigación Sobre Asia Pacífico (CEIAP) (págs. 287-308). Graada: Universidad de Granada.

Jansen, M. (1982). Huisi Tacu – Estudio interpretativo de un libro mixteco antiguo: Codex Vindobonensis Mexicanus 1. Amsterdam: CEDLA.

Kula, W. (1977). Problemas y método de la historia económica . Barcelona: Ediciones Península.

León, R. A. (2012). Sistemas Constructivos de la Mixteca Oaxaqueña. Vivienda tradicional en San Felipe Ixtapa. Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Tecamachalco. México, D.F.: Instituto Politécnico Nacional.

Liot, C. (1998). Evidencias arqueológicas de producción de sal en la cuenca de Sayula (Jalisco): relación con el medio físico, estudio de tecnología. En J. C. Reyes G. (Ed.), La sal en México (págs. 1-34). Colima: Universidad de Colima – Secretaría de Cultura – Gobierno del Estado de Colima.

Liot, C. (2005). La cerámica especializada de producción de sal. En F. Valdez, O. Schöndube, & J. P. Emphoux (Edits.), Arqueología de la Cuenca de Sayula (págs. 295-308). Guadalajara: UdG – CUCSH.

Liot, C. (1996). Reflexiones teóricas sobre las técnicas de producción de la sal. Estudios del Hombre (3), 150-162.

Lozano, G. R. (1946). Estudio tecnológico de la sal en México. México, D.F.: Instituto de Geología, UNAM.

Malpica, A. (2008). La explotación de la sal en el marco de la economía del reino nazari de Granada. (B. R. Castellón Huerta, Ed.) Diario de campo (51), 59-67.

Marx, K. (2005/1872). El Capital. Libro primero: El proceso de producción del capital. Tomo 1 (25ª ed., Vol. 1). México: Siglo XXI editores S.A.

Mendoza, E. (2004). Las cofradías del curato de Coixtlahuaca durate el siglo XIX. En R. Ortiz Escamilla, & I. Ortiz Castro (Edits.), Personajes e instituciones del pueblo mixteco (págs. 31-56). Huajuapan de León: Universidad Tecnológica de la Mixteca.

Parsons, J. R. (2008). Los últimos salineros de Nexquipayac, Estado de México: El encuentro de un arqueólogo con los vínculos vivos de un pasado prehispánico. (B. R. Castellón Huerta, Ed.) Diario de campo (51), 69-80.

Parsons, J. R. (2001). The last saltmakers of Nexquipayac, Mexico: an archaeological ethnography (Vol. Anthropological Papers No. 92). (A. Arbor, Ed.) Michigan: Univ of Michigan, Museum of Anthropology.

Pinos, N., & Fernandez, J. (2009). Auditoria del proceso de producción de sal en la provincia de Guayas, con el objetivo de sugerir estándares de control. Escuela Superior Politécnica del Litoral. Guayaquil: ESPOL.

Ruttan, V. W., & Hayami, Y. (1989). El cambio técnico inducido en la agricultura. Agricultura y sociedad (53), 19-72.

Terán, J. (2011). La producción de sal en la prehistoria de la península ibérica: estado de la cuestión. @rqueología y territorio (8), 71-84.

UNESCO, ICOMOS, ICCROM . (2007). Documento de Nara sobre autenticidad. En I. N. Perú (Ed.), Documentos Fundamentales para el Patrimonio Cultural. Textos internacionales para su recuperación, repatriación, conservación, protección y difusión (págs. 427-430). Lima: Instituto Nacional de Cultura del Perú.

van Doesburg, S. (2008). Documentos pictográficos de la Mixteca Baja de Oaxaca: el Lienzo de San Vicente el Palmar, el Mapa núm. 36 y el Lienzo Mixteca III. Desacatos (27), 95-122.

von Mentz, B. (1988). Pueblos de indios, mulatos y mestizos: 1770-1870, los campesinos y las transformaciones protoindustriales en el poniente de Morelos. México: Ediciones de la Casa Chata, CIESAS.

Watanabe, N. (1997). The system of landowner and tenant farmers in the salt industry in japanese modern times. 17c-19c. En A. Malpica Cuello, & J. A. González Alcantud (Edits.), La sal: del gusto alimentario al arrendamiento de salinas (págs. 397-402). Granada: Junta de Andalucía – Centro de Investigaciones Etnológicas Angel Ganivet.

Williams, E. (2005). La etnoarqueología de la producción de sal en la cuenca del Lago del Cuitzeo, Michoacán, México. El Colegio de Michoacán A.C., Centro de Estudios Arqueológicos. Morelia: FAMSI.

Williams, E. (2008). Producción y comercio de la sal en el Michoacán antiguo. (B. R. Castellón Huerta, Ed.) Diario de campo (51), 41-50.

Gremium® | Editorial Restauro Compás y Canto® | ISSN 2007-8773 | volumen 2 | número 3 | Julio – Diciembre 2015 | pp. 19-33| www.editorialrestauro.com.mx | contacto@editorialrestauro.com.mx