The first experiences of dismantling and move of monuments in France and Spain. Lessons for the present*

(*) Este trabajo se ha elaborado en el marco del proyecto de investigación “Los arquitectos restauradores en la España del franquismo. De la continuidad de la ley de. 1933 a la recepción de la teoría europea” (ref.: Har2015-68109-P), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España y los Fondos FEDER.

Fecha de Recibido: 27 de septiembre de 2018

Fecha de aceptado: 14 de noviembre de 2018

Fecha de disponibilidad en linea: 01 de enero de 2019

CC BY-NC-ND

María Pilar García Cuetos.

Catedrática del Área de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo, Asturias, España, con perfil de Historia de la Conservación y de la restauración del Patrimonio Histórico-artístico. Anteriormente ejerció como profesional de la restauración monumental. Socia fundadora de la Academia Libre de Profesionales de la Restauración Monumental de España, Academia del Partal. Miembro del Consejo Directivo del Comité Español de Historia del Arte (CEHA). Autora de más de cien publicaciones científicas. Sus últimas investigaciones se centran en los procesos de desplazamiento monumental, el arrancamiento de pinturas murales y la reflexión sobre la conservación de la autenticidad del patrimonio cultural.

Resumen

A medida que se ha ido afianzando la teoría de la restauración y de la conservación del patrimonio cultural, se ha tomado conciencia de la estrecha relación entre el monumento y su emplazamiento original, su entorno ambiental y su trascendencia en el territorio. El traslado supone alterar esa relación y ese equilibrio, provoca el desarraigo del bien cultural y altera sus valores materiales e inmateriales. Por ese motivo, los documentos internacionales y la legislación de muchos países señalan que el desplazamiento debe constituir una operación excepcional, y que siempre debe llevarse a cabo después de haber descartado cualquier otra posibilidad de salvar al monumento o de conservarlo en su lugar.

La presente investigación se propone analizar el contexto teórico y normativo que han establecido las condiciones de los procesos de desmonte y traslado de monumentos, y el desarrollo de las primeras técnicas y metodologías aplicadas en los primeros casos documentados de desmonte y desplazamiento monumental en España y Francia. También se propone un análisis comparativo de las técnicas y métodos aplicados en los desplazamientos de las iglesias de Ambrières, Francia y san Pedro de la Nave, España. Tras el análisis comparado de estas experiencias, se proponen las lecciones que los casos analizados puedan aportar para abordar, en el futuro, la necesidad de extraer los monumentos de su contexto original y su entorno.

Palabras clave: Desmonte y traslado de monumentos, restauración monumental, restauro scientifico.

Abstract

As restoration theory and cultural heritage preservation have been established, we have become aware of the narrow relationship between the monument and its original site, its environmental surroundings and its importance in the territory. Its move signifies to alter that relationship and that balance, causing the uprooting of the cultural property and changing its material and intangible values. Because of that, international documents and legislation in many countries point that a move must constitute an exceptional operation which must always be carried out after having dismissed any other possibility of saving the monument and preserving it in its location.

The main aim of this research is to analyse the theoretical and normative context that has established the requirements of the dismantling and move of monuments and the development of the first applied techniques and methods in the first documented cases of monumental dismantling and moves in Spain and France. In the same way, is proposed a comparative analysis of the applied techniques and methods in the moves of the churches in Ambrières, France and San Pedro de la Nave, Spain.

After the comparative analysis of these experiences, the knowledge obtained sets the basis to deal with the need of removing monuments from their original context and environment in the future.

Keywords: dismantling and move of monuments, monumental restoration, restauro scientifico

Introducción

La presente investigación se propone analizar tres aspectos que, hasta el momento, no habían sido revisados, estableciendo las necesarias relaciones entre ellos:

1 – El contexto teórico y normativo que han establecido las condiciones de los procesos de desmonte y traslado de monumentos.

2 – En segundo lugar, se propone analizar el desarrollo de las primeras técnicas y metodologías aplicadas en los primeros casos documentados de desmonte y desplazamiento de monumentos en España y Francia, con el objeto de establecer un análisis comparativo que no se ha realizado hasta el momento.

3 – En tercer lugar, se propone extraer las lecciones que esos casos analizados puedan aportar para abordar, en el futuro, la necesidad de extraer los monumentos de su contexto original y su entorno, teniendo presente el análisis que efectuaremos de los procesos y métodos seguidos, y que se analizarán comparativamente.

El marco teórico del desmonte y traslado de monumentos

A medida que se ha ido afianzando la teoría de la restauración y de la conservación del patrimonio cultural, se ha tomado conciencia de la estrecha relación entre el monumento y su emplazamiento original, su entorno ambiental y su trascendencia en el territorio (Rivera, 2004, 387). El traslado supone necesariamente alterar esa relación, ese equilibrio, provoca el desarraigo del bien cultural y altera sus valores materiales e inmateriales. Por ese motivo, los documentos internacionales y la legislación española señalan que el desplazamiento debe constituir una operación excepcional, que siempre debe llevarse a cabo después de haber descartado cualquier otra posibilidad de salvar al monumento o de conservarlo en su lugar. La Carta de Atenas de 1931[1] recomienda conservar los monumentos in situ y evitar los riesgos de la destrucción y de la reconstrucción (art.5 párrafo segundo). También afirma que no es recomendable la remoción de la escultura monumental, y aconseja su conservación en el contexto para el que ha sido creada (art.5 párrafo final). La Carta de Venecia de 1964[2] admite el traslado parcial o total de un bien como último recurso y por motivos de conservación o de relevante interés nacional o internacional (art.7). Este artículo puede relacionarse con el proceso de salvamento de los templos egipcios amenazados por la construcción de la Presa de Asuán. La Carta del Restauro de 1972 mantiene estos principios y prohíbe las remociones, las reconstrucciones y el movimiento de los monumentos a emplazamientos distintos de los originales (art.6.3), salvo que estas operaciones se deban a razones superiores de conservación (García Cuetos, 2015).

Las tres primeras décadas del siglo XX en España fueron contradictorias en materia de conservación del patrimonio. Varios monumentos fueron desmontados piedra a piedra y trasladados a Estados Unidos, como sucedió con los monasterios cistercienses de Sacramenia y Óvila (Merino y Martínez, 2012). Ante esa situación crítica y vergonzosa, las autoridades responsables de la tutela patrimonial elaboraron un repertorio legal que culminó con la aprobación de la Ley de 1933[3] (García Fernández, 2007). Esa norma prohibió el derribo de edificios una vez incoado el expediente para su declaración monumental (título1º.Art.17), todo intento de reconstrucción y la exportación total o parcial de inmuebles de más de cien años de antigüedad (título1º.Art. 34). La prohibición expresa del desmonte y traslado de monumentos se fijó en el Reglamento para la aplicación de la Ley, que establecía también la obligación de reconstruir un edificio que hubiera sido removido de forma ilegal (Cap.II.Art.21).

Pero a pesar de lo que plantea la teoría internacional, muchos edificios fueron desmontados y desplazados (García Cuetos, 2015). En los años veinte del siglo pasado, se desarrollaron en Europa interesantes procesos de traslado de monumentos, y en ellos vemos esbozarse las técnicas que definitivamente alcanzarían una enorme complejidad cuando fueron aplicadas, mediante la colaboración internacional, para llevar a cabo la gran empresa de remoción de los templos del antiguo Egipto afectados por la construcción de la Presa de Asuán.

Los primeros desplazamientos monumentales en Francia y España

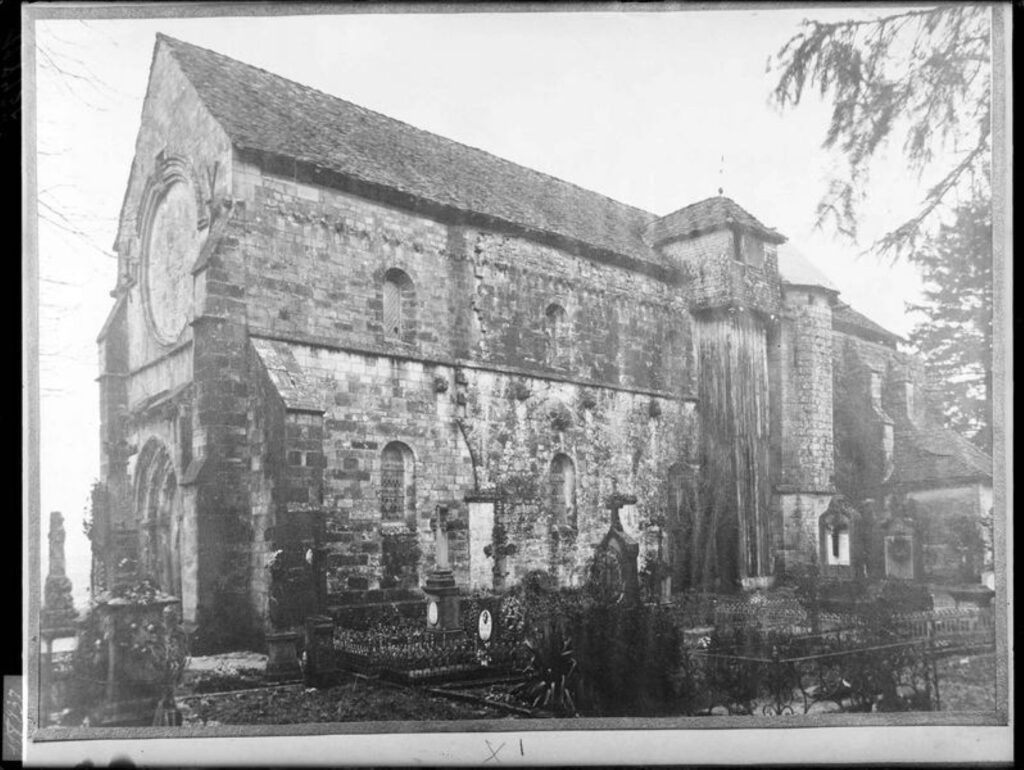

El primer monumento desplazado en Francia fue la iglesia de la Asunción de Ambrières (Marne), que había sido clasificada como monumento histórico en 1918. Se trata de un templo con una fase románica del siglo XII, que resultó afectado por un incendio en 1142. Tras el desastre, se llevó a cabo una reforma de estilo gótico y se conservaron algunos elementos románicos, como los capiteles. En otro momento de su historia, desaparecieron las naves colaterales y el campanario. En 1926 su estado era alarmante (Fig.1) porque había sido construida sobre un precipicio sobre el río Marne y la ladera se desplazaba, arrastrando con ella al edificio, que presentaba ya importantes grietas y desplomes. Finalmente, se decidió que la única solución para salvarlo era desmontarlo y trasladarlo a un nuevo emplazamiento, situado a 300 metros del original (León, 1951, 437-439), de manera que siguió manteniendo una localización y un entorno casi idénticos al que tenía: así se evitó su desarraigo. Esta decisión minimizó los efectos negativos que siempre acarrea el desplazamiento de un edificio.

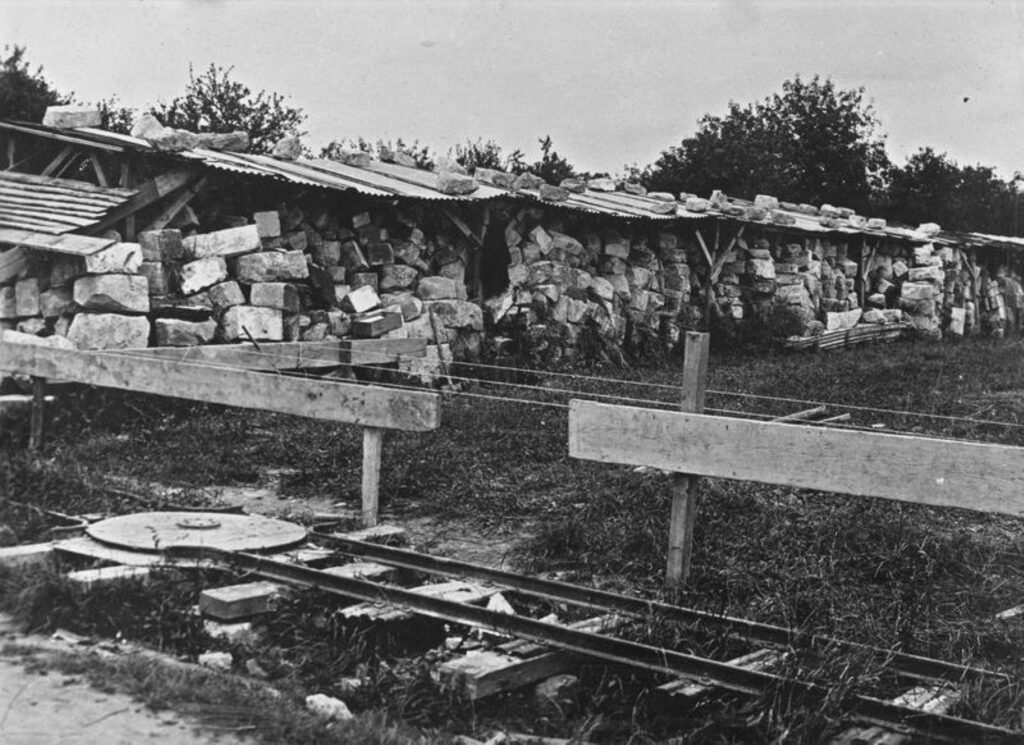

El proceso de desmonte y traslado se llevó a cabo entre septiembre de 1926 y mayo de 1928. La estructura fue desmontada piedra a piedra, y se trazó una pequeña vía férrea (fig.2) sobre la que se desplazaron los bloques para facilitar su remoción. Las imágenes del proceso no nos permiten constatar si los sillares fueron numerados y organizados; más bien parece que fueron almacenados de forma poco sistemática (fig.3). Obviamente, la reconstrucción del monumento se acompañó de su restauración y eso supuso que se reintegrasen algunos elementos desaparecidos del edificio original, como el rosetón de la portada principal (figs. 4a y b). El tratamiento de ese elemento es muy interesante, puesto que la tracería reintegrada puede distinguirse del marco original, en el que algunas piezas no fueron rehechas miméticamente, sino sustituidas por sólidos capaces. Tras el desmonte y la reconstrucción, la fachada aparece uniformemente compuesta por sillares; el alero también aparece completado. Las huellas del nivel de las cubiertas de las naves laterales, que habían quedado marcadas en los muros originales (fig. 5a), fueron eliminadas y el paramento presenta un aspecto unitario que no tenía antes del desmonte (fig. 5b). En el interior, el desplazamiento de la iglesia permitió llevar a cabo un proceso de depuración de todo aquello que no se correspondía con su fase medieval. Desaparecieron algunas piezas de mobiliario litúrgico, y se conservó solamente el crucificado medieval (fig.6 a y b). Entre 1934 y 1935 se repusieron las vidrieras. Un dato que nos permite valorar los criterios aplicados en la restauración del monumento trasladado, es el hecho de que, debido a que el edificio original había perdido las naves laterales, las arquerías que las separaban de la central fueron macizadas para crear los nuevos muros laterales de cierre de la iglesia. En cada uno de los arcos cegados se abrió un vano de medio punto. Tras el desmonte, se optó por reconstruir esos arcos, y aunque éstos fueron nuevamente macizados para crear los muros laterales, la mampostería de relleno fue tratada de tal manera que las arquerías se perciben desde el interior y el exterior. De esa manera, se sugiere la planta original mediante el tratamiento de las texturas de las fachadas (fig.7). Puede decirse que se recompusieron los elementos fundamentales, se resolvieron los problemas estructurales, y se depuró la iglesia tendiendo a enfatizar su fase medieval, aunque se renunció a repristinarla. El proceso de desmonte y traslado permitió mejorar el conocimiento del monumento y devolverle la estabilidad, renunciando a la restauración estilística que había marcado el siglo XIX en Francia. Se percibe la influencia de la escuela arqueológica francesa, que tan duramente se había opuesto a las intervenciones en estilo, y que se acercaba a los criterios restauradores emanados de Italia.

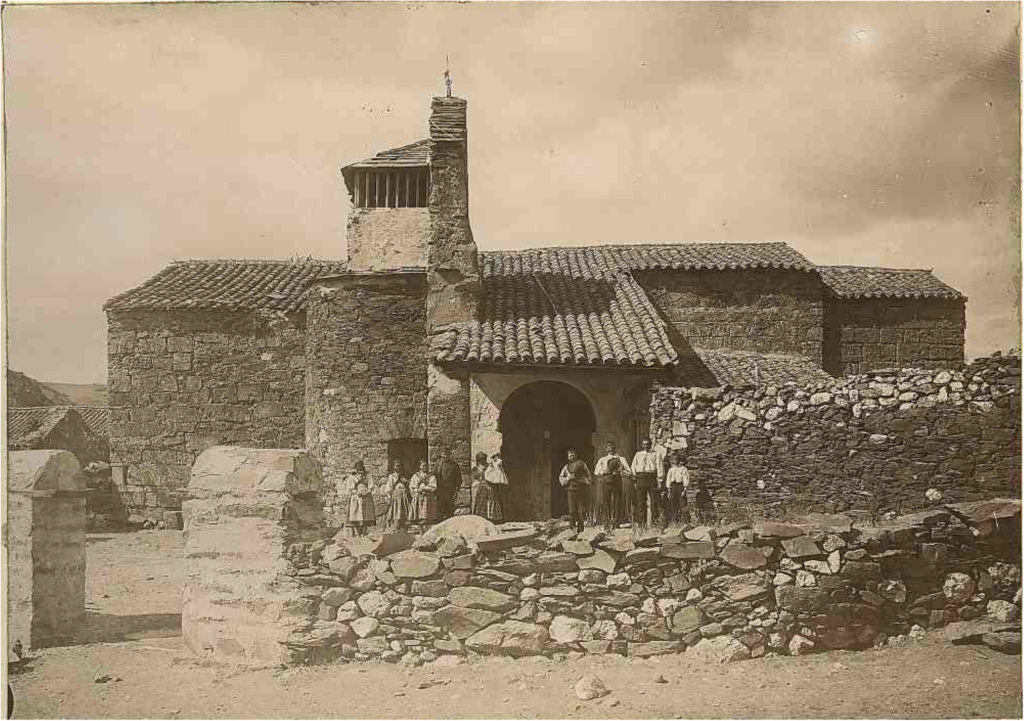

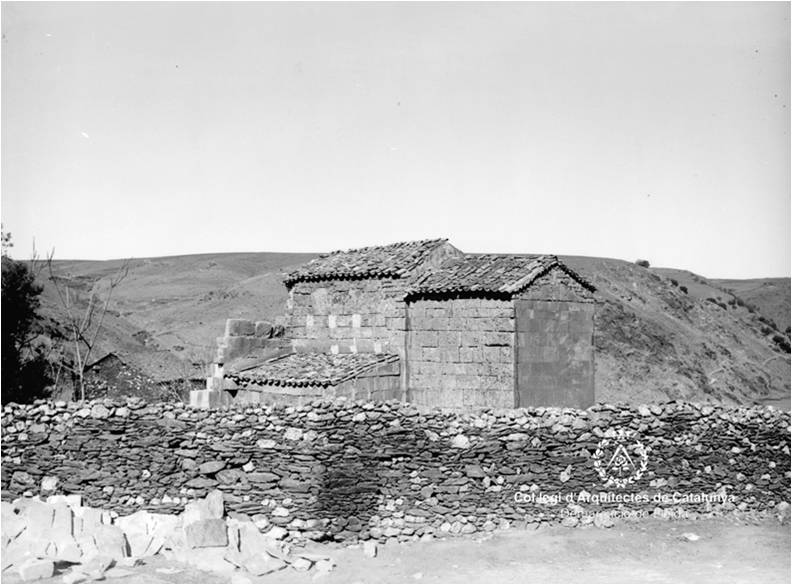

En España, el primer proceso de desmonte y traslado efectuado no por motivos de expolio, sino por criterios superiores de salvamento de un monumento, fue el que tuvo como protagonista la iglesia visigoda de san Pedro de la Nave, Zamora (fig.8a y b), que fue construida a finales del siglo VII. Se trata de un edificio que había sido incluido en el Catálogo Monumental de la Provincia de Zamora, elaborado a principios del siglo XX (Gómez-Moreno, 1919 y 1927), y que fue declarado monumento nacional en 1912. Este conocimiento previo favoreció el debate sobre su conservación y su salvamento, y puso de manifiesto la importancia de la elaboración de los catálogos monumentales, que permiten identificar y tutelar los elementos patrimoniales.

Las primeras décadas del siglo XX en España estuvieron marcadas por una voluntad de modernización basada, entre otros procesos, en la construcción de un sistema de embalses que garantizasen el suministro eléctrico y el riego agrícola. Uno de esos embalses fue el de Ricobayo, cuyo proyecto se elaboró entre 1919 y 1920, el cual tuvo como consecuencia que el pueblo de Nave, donde se localizaba la iglesia, quedase sumergido bajo las aguas. Dada la importancia que ésta había cobrado y su carácter de monumento, se estableció un debate entre quienes defendían que la iglesia debía de ser trasladada, y quienes se oponían a ello. Concretamente, José Ramón Mélida y la Real Academia de la Historia, propusieron que se construyese la represa en otro lugar para conservar el edificio en su emplazamiento original. Como era previsible, se impuso la idea de que la construcción del embalse era más importante que la preservación del patrimonio. Cuando ya estaba decidida la solución del desplazamiento, surgió una nueva polémica sobre el lugar donde debía reconstruirse el templo. Los partidarios de que no fuera trasladada, de que no se alterase su entorno y se desarraigase, propusieron rehacerlo en un lugar lo más próximo posible a su emplazamiento original, en la población de El Campillo. Por otro lado, se defendió la idea de que, dada su importancia, el monumento debía de ser remontado a un lugar donde pudiera ser admirado por más personas y se facilitase su conocimiento. Para ello, se propuso situarlo en la ciudad de Zamora, que contaba con un rico conjunto de iglesias románicas, que podría completarse con una muestra de la arquitectura altomedieval. A principios del siglo XX ya quedaba clara la diferencia de criterio entre quienes defendían la conservación de los monumentos en su entorno original, y quienes los consideraban objetos que podían ser musealizados al servicio del naciente turismo cultural. Afortunadamente, san Pedro de la Nave se mantuvo en un lugar próximo al que fue su solar original, aunque su desarraigo fue inevitable.

El proyecto de desplazamiento de la iglesia recayó en el joven arquitecto de la Primera Zona Monumental española, Alejandro Ferrant Vázquez. Sus decisiones técnicas estuvieron apoyadas en su estrecha colaboración con Manuel Gómez-Moreno, una de las personalidades más destacadas de la historia del arte en España (García Cuetos, 2008 y 2011), y con el arqueólogo Emilio Camps, discípulo de Gómez-Moreno. Los tres formaron un equipo multidisciplinar pionero que se enfrentó a una operación muy compleja, que en España carecía de precedentes. Desgraciadamente, casi en paralelo, se estaban desmontando los monasterios de Óvila y Sacramenia por motivos muy distintos, puesto que fueron expoliados y enviados fuera de España (Merino y Martínez, 2012). Estos desplazamientos que tuvieron como finalidad el expolio, se llevaron a cabo con menos cuidado y rigor metodológico y, por ese motivo, la reconstrucción de esos monumentos en Estados Unidos fue muy compleja, o no ha podido ser completada al día de hoy.

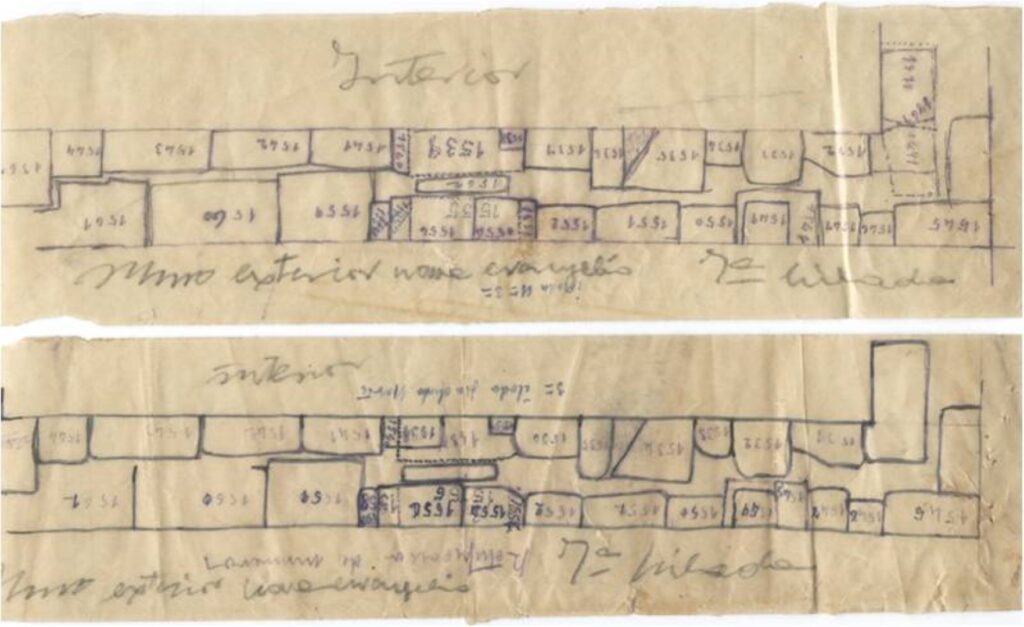

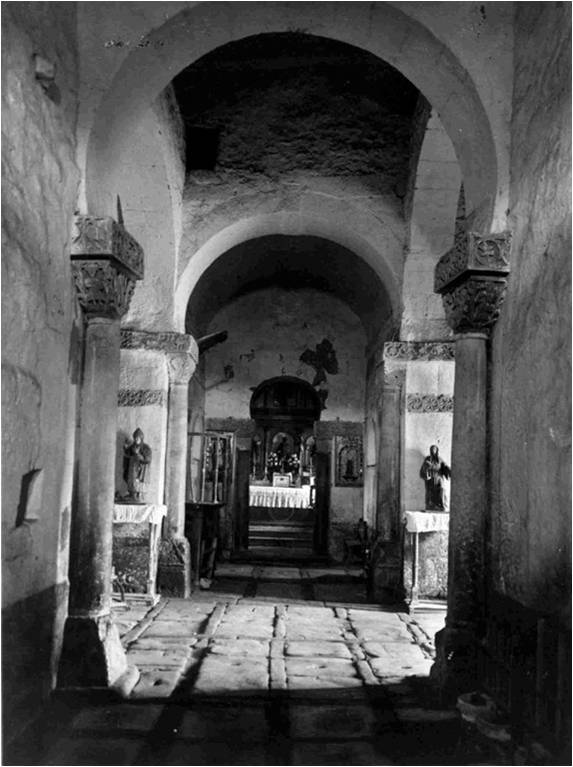

Por el contrario, el desmonte de San Pedro de la Nave (Esteban y García, 2007, 337-372) fue riguroso, supuso para Alejandro Ferrant un continuo aprendizaje. El monumento se desmontó de manera extremadamente cuidadosa. Se procedió hilada por hilada; mientras se intervenía se llevaron a cabo minuciosos estudios del edificio y de sus técnicas arquitectónicas (fig.9). Se analizaron sus fases constructivas, se estableció una propuesta de su estratificación histórica y posible disposición original, que guió las decisiones de la reconstrucción y la restauración. Puede decirse que, anticipándose a la propuesta de Cesare Brandi, Alejandro Ferrant comprendió que la restauración, y en este caso el desplazamiento, suponen un momento de conocimiento del monumento, que debe guiar las propuestas para la conservación y la transmisión a las siguientes generaciones.

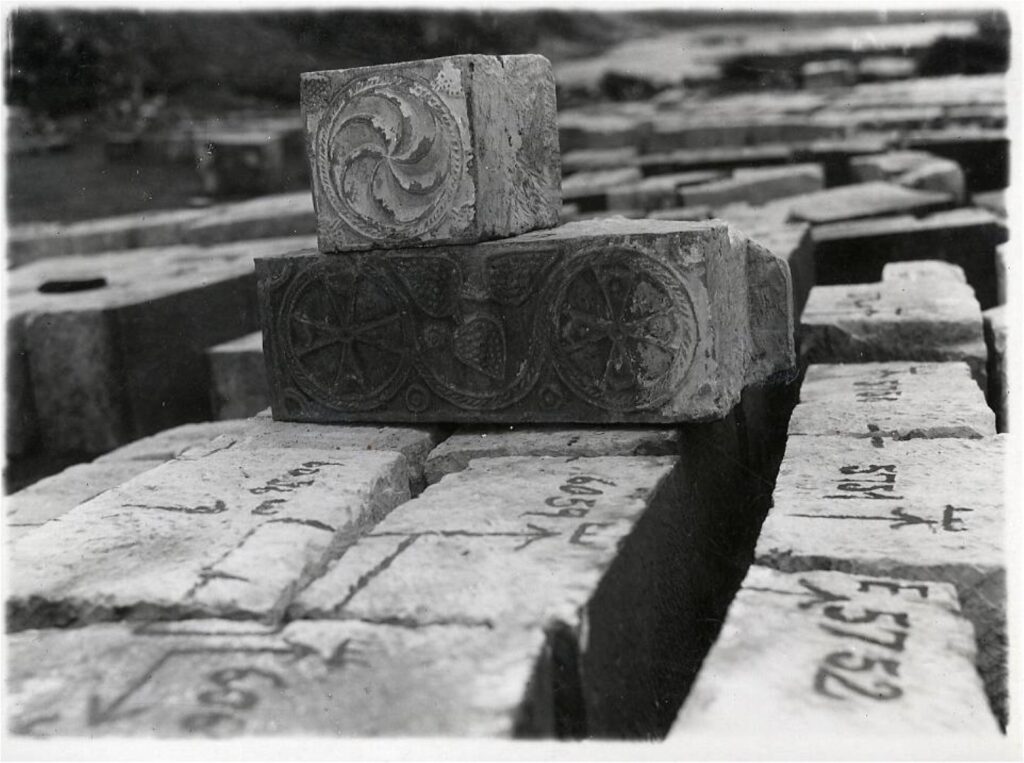

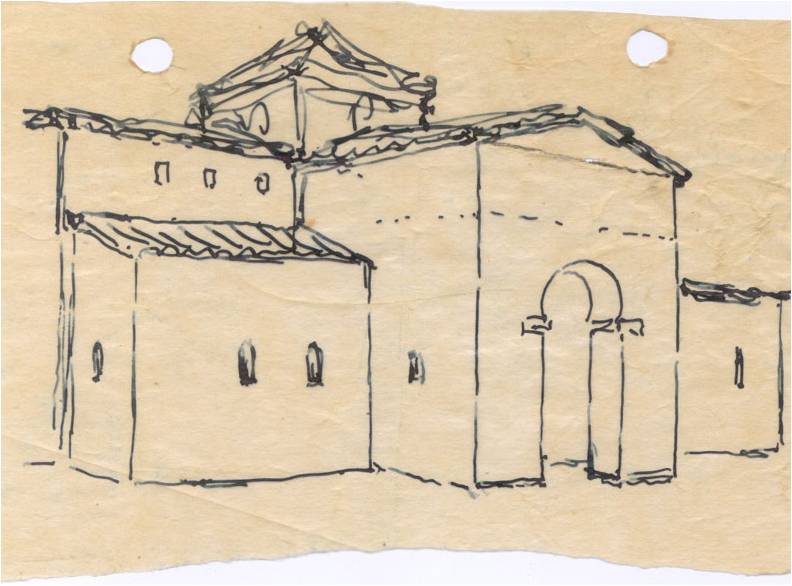

Los sillares fueron numerados de varias maneras, de modo que fue posible conocer su situación exacta (zona del edificio, hilada y orientación). El transporte de las piezas se llevó a cabo minimizando todas las posibilidades de daño o fractura. El aspecto de los materiales resultantes del proceso de desmontaje del edificio difiere del caso de Ambriéres, y podemos constatar el orden que guió los trabajos y su cuidadoso almacenaje (fig.10). Se fabricaron unos carritos para mover los elementos más delicados, concretamente los capiteles esculpidos, que se colocaron sobre un elemento amortiguador (fig.11). En el archivo de Ferrant se conservan dibujos, croquis y fotografías que documentan la complejidad, el rigor y la metodología pionera que fue aplicada. El monumento fue desmontado en dos fases. Primero se retiró el cuerpo de naves, hasta el crucero; esta operación se finalizó en septiembre de 1930 (fig.12). Después se desmontaron el crucero y la cabecera, entre los meses de marzo y abril de 1931. Al mismo tiempo, se trazó el nuevo emplazamiento de la iglesia. El proceso de remonte se acompañó de la toma de decisiones sobre la forma en que se iba a reconstruir el monumento. Se podía rehacer tal y como había sido desmontado o podía restaurarse. Finalmente, se decidió esto último.

El criterio rector de la restauración fue eliminar aquellos añadidos que se consideraron poco significativos o lesivos para la comprensión del monumento, y completar aquellas partes que habían desaparecido a lo largo de su historia, como el cimborrio. Muestra de ese criterio que podemos definir como crítico a la hora de seleccionar los elementos, fue la decisión de no rehacer la estructura de la espadaña que la iglesia tenía adosada antes de su desmonte y que puede observarse en la imagen de su estado anterior a su desplazamiento. Por el contrario, y también mediante una elección crítica, se conservaron los arcos de las naves con todas sus disfunciones y su evidente estratificación. Las arquerías no fueron regularizadas en aras de una unidad formal, sino que se siguió el criterio de la elección crítica y se renunció a repristinarlas (fig.13). En cambio, sí se rehízo el cimborrio, por considerarlo un elemento definitorio del edificio, así como la zona alta de sus pórticos laterales (figs.14 y 15). Gómez-Moreno consideraba que ambas estructuras definían el valor fundamental de la iglesia como ejemplo de la arquitectura altomedieval visigoda, y aconsejó su refacción. Siguiendo el criterio de la notoriedad de la restauración, el cimborrio fue rehecho en ladrillo, poniendo de manifiesto su carácter de elemento restaurado (fig. 16 a y b). En la España de los años treinta se tenía pleno conocimiento de la metodología de la restauración científica italiana, que guió la redacción de la Ley de 1933, y Ferrant siguió esos criterios. Además, pienso que sus elecciones críticas, guiadas por su colaboración con Gómez-Moreno, pueden considerarse pioneras, pues se adelantan a posturas más propias de la restauración de la segunda mitad del siglo XX.

Conclusiones

1 – Respecto a la primera cuestión que planteamos, podemos concluir que, pese a que la teoría internacional y la legislación propia de los países europeos proscribía el desmonte y traslado de monumentos, esta práctica se repitió relacionada fundamentalmente con procesos de salvamento, pero también de expolio de diferentes edificios sometidos a circunstancias especialmente críticas.

2 – En segundo lugar, cabe constatar que las primeras experiencias de desmonte y traslado de monumentos tuvieron una importante carga de experimentación. En los años veinte y treinta no se había desarrollado suficientes procesos como para que los arquitectos responsables manejaran un único patrón, o tomaran referencias de empresas precedentes. En el caso francés, constatamos un desmontaje menos riguroso, con movimiento de los materiales sin apoyo de numeraciones y plasmaciones gráficas. El almacenaje de los materiales también es menos sistemático que el caso español. Por el contrario, en San Pedro de la Nave, como se ha señalado en mi análisis, se procedió con un rigor metodológico muy destacado. El edificio fue sometido a estudios previos, se desmontó hilada por hilada. Tanto estas hiladas como todos los sillares y elementos fueron numerados consecutivamente, de manera que era posible situarlos de nuevo en su lugar exacto en el proceso de remonte. Se añadieron también marcas que señalaban la orientación con la que debían recolocarse los elementos. Asimismo, se presentaron propuestas de remonte y restauración, elaboradas por un equipo multidisciplinar formado por el Arquitecto Alejandro Ferrant, el historiador Manuel Gómez-Moreno y el arqueólogo Emilio Camps. Esa metodología multidisciplinar es pionera, hasta el momento no se ha documentado en otros casos similares. Puede considerarse que el desmonte y traslado de San Pedro de la Nave se adelanta a las posteriores elaboraciones teóricas de la restauración crítica y a las de Cesare Brandi, en lo relativo a que la intervención es realmente el momento de conocimiento del monumento para descubrir sus valores y transmitirlos al futuro.

3 – En tercer lugar, podemos concluir que las experiencias pioneras que hemos analizado ofrecen lecciones para la tutela patrimonial del presente. Nos recuerdan que los procesos de desmonte y traslado de monumentos deben regirse por criterios de estricta excepcionalidad y nunca justificarse por motivos de expolio o explotación turística. El nuevo emplazamiento de los edificios debe ser el más cercano al original, con el objeto de garantizar en la medida de lo posible la conservación de sus valores culturales. La metodología a aplicar debe seguir criterios rigurosos y ser apoyada por el trabajo de equipos multidisciplinares. El desplazamiento de monumentos debe acompañarse de la elaboración del conocimiento de sus valores materiales e inmateriales, y especialmente de su proceso de estratificación histórica. Ese conocimiento deberá guiar las decisiones de la reconstrucción y, en su caso, la restauración. Los desastres naturales, los daños humanos, las guerras, la industrialización o la construcción de infraestructuras, volverán a enfrentarnos al reto de desmontar, desplazar o reconstruir los monumentos, totalmente o en parte. Las lecciones del pasado, con sus aciertos y errores, podrán guiarnos en estas complejas empresas.

Referencias

Esteban Chaparía, J. y García Cuetos, Mª P. (2007). Alejandro Ferrant y la conservación monumental en España (1929-1939). Castilla y León y la primera zona Monumental. Valladolid: Junta de Castilla y León.

García Cuetos, Mª P. (2008). “Alejandro Ferrant y Manuel Gómez-Moreno: Aplicación del método científico del CEH a la restauración monumental”. Loggia: Arquitectura y restauración, 21, pp. 8-25.

García Cuetos, Mª P. (2012). “La renovación de la. Historia de la Arquitectura y del Arte en las primeras décadas del siglo. XX: Manuel Gómez-Moreno”. Lecciones de los maestros aproximación histórico-crítica a los grandes historiadores de la arquitectura española. Zaragoza: Institución Fernando El Católico, pp.125-158.

García Cuetos, Mª P. (2015). “Desmontes, traslados y reconstrucciones de monumentos. Soluciones “excepcionales” y su aplicación metodológica en la restauración del siglo XX en España”. En: De Viollet-le-Duc á Carta de Veneza. Teoria e práctica do restauro no espaço Ibero-Americano-De Viollet-le-Duc a la Carta de Venecia. Teoría y práctica de la restauración en el espacio iberoamericano. Lisboa: Laboratório Nacional de Engenharia Civil, pp. 551-558

García Fernández, J. (2007). “La regulación y la gestión del Patrimonio Histórico-Artístico durante la Segunda República (1931-1939)”. e-rph,1, [en línea: http://www.revistadepatrimonio.es/revistas/numero1/legislacion/estudios/articulo.php]

Gómez-Moreno, M. (1919). Iglesias mozárabes. Arte español de los siglos IX y X. Madrid: Centro de Estudios Históricos.

Gómez-Moreno, M. (1927). Catálogo monumental de España. Provincia de Zamora. Madrid: Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes

Léon, Paul (1951). La vie des monuments français, destruction restauration. Paris: Picard

Merino de Cáceres, J. M. y Martínez Ruiz, Mª J. (2012). La destrucción del patrimonio artístico español: W. R. Hearst: el gran acaparador. Madrid: Cátedra

Rivera Blanco, J. (2004). “Nuevas tendencias de la restauración monumental. De la Carta de Venecia a la Carta de Cracovia”. En: Actas del simposium A intervençào no patrimonio práticas de conservaçao e reabilitaçao. Porto: FEUP, pp.385-408.

NOTAS

[1] Carta de Atenas para la restauración de monumentos históricos adoptada en la Primera Conferencia Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos, Atenas, 1931.

[2] Carta internacional sobre la conservación y la restauración de monumentos y sitios (carta de Venecia 1964). II Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos, Venecia 1964.

[3] Ley de Protección del Tesoro Artístico Nacional 1933.