León Viejo of Nicaragua: Spanish colonial architecture in the XVI century

Dulce María Guillén Valenzuela, Arquitecta, investigadora independiente, miembro de PROTERRA. Email: dulcemariaguillenv@gmail.com; https://orcid.org/0000-0003-4123-4121; https://scholar.google.com/citations?user=WJEvq3QAAAAJ&hl=es

Fecha de recepción: 11 de febrero de 2020 | Fecha de aceptación: 24 de septiembre de 2020 | Fecha de publicación: 30 de octubre de 2020.

©Dulce María Guillén Valenzuela, 2020. Este artículo es una publicación de acceso abierto.

CC BY-NC-ND

Resumen

El objetivo de este artículo es identificar las características de la arquitectura colonial en la etapa de implantación de la colonia española en el siglo XVI en Nicaragua, así como determinar el contexto en el que se da, y cuáles son los patrones establecidos para el futuro. Se parte del estudio de las ruinas del sitio arqueológico de León Viejo, primera ciudad fundada en Nicaragua, abandonada en 1610, quedando inalterado este patrimonio. Hasta la fecha no se ha profundizado sobre esta arquitectura y el contexto histórico, cultural, socio-económico y físico natural que la condicionó. La investigación se enmarca en la historiografía de la arquitectura. El método de estudio es analítico, partiendo del examen de los datos y estudios históricos, así como del análisis del sitio. Los colonizadores en Nicaragua, además de seguir las órdenes reales para la construcción, replican las técnicas y saberes que conocen, adaptándolas a la falta de herramientas y medios de trabajo, a la naturaleza y a la mano de obra local. La edificación es lenta, por ser un territorio de poca riqueza, por las condiciones altamente sísmicas que destruyen con frecuencia lo edificado y por la falta de arquitectos y alarifes en esta etapa. En esta arquitectura se implanta una estilística, del mismo modo que aparecen patrones de diseño, prevaleciendo la “casa patio” con corredores porticados, así como la estructura de techo de “par y nudillo” de influencia nazarí, estableciéndose el estilo “colonial”, que en el futuro desarrollará el patrimonio arquitectónico religioso y habitacional de Nicaragua, quedando como tarea central la conservación adecuada y el estudio continuo de este legado arqueológico.

Palabras claves: Patrimonio, contexto, técnicas, estilística.

Abstract

The focus of this article is identified the characteristics of the colonial architecture in the implantation phase of the Spanish colonies in the XVI century in Nicaragua, the context in which this happen and what are the stablished patterns for the future. Be part of the study of the ruins of the archeological site León Viejo, first city founded in Nicaragua and abandoned in 1610, been and unaltered heritage. Until now, not in deep studies have been done about the architecture and the historical, cultural, socio-economic and natural context that conditioned it. It is framed in the historiography of architecture and the method of study is analytical, starting by the analysis of the data and historic studies and the analysis of the site. The colonizers in Nicaragua, besides of following the royal orders for the building, replicated technics and prior knowledge, adapting them to the lack of tools and work means, the nature and local work force. The building process was slow because it is a territory with lack of wealth, the high seismicity that destroyed frequently what was build and the lack of architects and sapphires in this phase. In this architecture, it was implanted a stylistic and design patterns, prevailing the “casa patio” with porticoed corridors and the roof structure of “par y nudillo” of nasrid influence, being implanted the “colonial” style that in the future will have been developed into the architectural, religious and housing heritage of Nicaragua, remaining as central task the proper conservation and continuous study of this architectural heritage.

Keywords: heritage, context, techniques, stylistic.

Introducción

Este artículo es un acercamiento historiográfico a la arquitectura de la colonia española en Nicaragua, producida durante el siglo XVI y analizada a partir de los restos del sitio arqueológico de León Viejo, que corresponden a la capital de Santiago de los Caballeros de León de Nicaragua, durante la etapa de implantación que va desde 1528 hasta el final del siglo XVI, siendo uno de los sitios arqueológicos de América que, junto con otras ciudades hispánicas tempranamente abandonadas, aporta valiosos datos sobre la arquitectura y el urbanismo de la primera etapa colonial (pues lo que ha perdurado en otros lugares ha sido alterado progresivamente por corrientes arquitectónicas o por intervenciones restaurativas).

Es objetivo de este trabajo analizar e interpretar la Arquitectura Colonial de Implantación y el contexto en el que se produce, del mismo modo que identificar los patrones constructivos, la estilística, las técnicas y los materiales, y corroborar si en ella se fijan los elementos que caracterizarán la arquitectura colonial de los siguientes siglos en las tres ciudades coloniales de la provincia de Nicaragua: el nuevo León, Granada y Nueva Segovia.

Los primeros vestigios de la ciudad, según refiere Arellano (2008), son descubiertos en 1931 por Luis Cuadra Cea y Luis Pereira; pero es hasta 1967 que la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) explora el área y el Congreso de Nicaragua declara a León Viejo como sitio de interés nacional; en 1994 se nombra “Sitio Histórico de Interés de la Nación” y en el 2000 la UNESCO lo declara Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Hasta la fecha se han dado a conocer más de quince investigaciones arqueológicas del sitio, que se refieren en la compilación publicada por el INC (2014, pp. 151-185), aunque no todas han divulgado sus resultados, y se han centrado en lo arqueológico, lo histórico, cultural y urbanístico.

La investigación inicial la realiza en 1968 el Dr. Alfonso Argüello A., por parte de la UNAN, excavando los cuatro primeros edificios. Ese mismo año Bonet Correa, a través del Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica (INCH), explora el área y hace un plano provisional. Entre 1969 Y 1970, Frederick Thieck descubre nueve estructuras más.

Más de diez años después, entre 1983 y 1987, se retoman los trabajos por parte del Ministerio de Cultura. Se identifican con mayor precisión el área urbana y las nuevas estructuras. También se estudian los patrones funerarios de los españoles, encontrando varias tumbas debajo del presbiterio de las dos iglesias.

En los años 90 se reinician los estudios por parte del Instituto Nicaragüense de Cultura (INC) y del Museo Nacional, destacando el trabajo del 2005 con el Centro de Investigaciones Geo-científicas (CIGEO) de la UNAN Managua (que explora el trazado urbanístico), y el de 2013, que define los límites de la Plaza Mayor y que por primera vez analiza el sistema constructivo a partir de la casa de Hernán Nieto.

Las últimas investigaciones conocidas datan del 2016, en la casa de Gonzalo Cano, y del 2017, cuando el INC propone hacer el levantamiento digital del sitio.

Método

La investigación se enmarca en la historiografía de la arquitectura. El método de estudio es analítico, partiendo del examen de cada elemento de la obra material para llegar, a través de un proceso inductivo, a ciertas conclusiones acerca de las características de la arquitectura de la época.

Tiene un enfoque integral, al contrastar los elementos de cada edificio con el resto y con el conjunto urbano, y al incluir en el análisis los aspectos humanos que hicieron posible esta arquitectura junto con el contexto material, social e histórico en que se produjo.

Inicia con el análisis del registro de los cronistas y de los historiadores. Continúa su comparación con los datos y la recopilación gráfica de las jornadas arqueológicas en el sitio. Finalmente, completa la investigación el estudio de campo de las ruinas, que son la mejor evidencia de la producción arquitectónica; ruinas que fueron examinadas desde el punto de vista arquitectónico e historiográfico a través de la observación y el examen de cada edificación, de sus partes y detalles, incluyendo el material del museo local.

Vale destacar que esta labor fue realizada en un período en el que los restos estaban parcialmente expuestos, pues la cubierta de sacrificio fue dañada por el clima, permitiendo ahondar en las técnicas, los materiales y los sistemas constructivos utilizados, tomando fotografías y haciendo bocetos más detallados.

Desarrollo histórico de la ciudad

Santiago de los Caballeros de León es la primera fundación de la colonia española en Nicaragua. Aparece en el año 1524 como capital de la provincia, a orillas de la gran Laguna[1], pero 86 años después es abandonada por conflictos políticos, por las constantes erupciones y sismos, así como por la insalubridad, (elementos que afectan su prosperidad).

Los restos encontrados corresponden al periodo de la Arquitectura Colonial de Implantación del siglo XVI; etapa que inicia en 1528 con la llegada del primer gobernador castellano Pedro Arias de Ávila (Pedrarias), siendo importante porque registra el paso desde las construcciones temporales de la etapa de conquista (1523-1527) hasta las construcciones permanentes, hechas según las ordenanzas que se han dictado para que los colonos en América se establezcan de forma duradera (Silva, 2001, p. 875):

“[…] comiencen con mucho cuidado y diligencia a fundar y edificar sus casas de buenos cimientos y paredes, y vayan apercibidos de tapiales, tablas, y todas las otras herramientas, e instrumentos que convienen para edificar con brevedad […]”

El proceso constructivo es lento y con retrocesos. En primer lugar, por ser Nicaragua un territorio de segunda importancia dada la poca riqueza que aporta; en segundo lugar, por las condiciones altamente sísmicas que destruyen con frecuencia lo edificado y, en tercer lugar, por la falta de alarifes y maestros de la construcción, debiéndose encargar de ella los frailes y los colonos.

En 1528, el gobernador Pedrarias es el primero en construir su casa con tapia, siguiéndole los más acaudalados y los frailes que promueven la construcción de las iglesias, para dejar clara la superioridad religiosa sobre los nativos. Así erigen dos templos, y un convento de tapia y otro de madera. La edificación civil y militar no tienen mayor impulso, posiblemente por el pronto dominio sobre los indígenas del Pacifico, edificándose solo la Casa Real de la Fundición, y la Fortaleza.

De tal manera que, en ese año, Santiago de los Caballeros de León tiene una imagen urbana modesta, con dos iglesias, dos conventos, dos edificios civiles, viviendas y solares cercados, todos de tapia, tal como reporta al rey el gobernador Pedrarias Dávila el 25 de marzo de 1529 (Argüello, 2009, p. 48):

“[…] esta ciudad se va ennobleciendo, y después que vine (a fines de marzo de 1528) se han cercado catorce casas de tapia y todos tienen propósito de cercar sus casas con tapias […]. Las iglesias de esta ciudad y monasterios, se hacen de tapia, porque hemos hallado una tierra blanca, que es tan recia como argamasa […]”

Dada la alta sismicidad del sitio, estas construcciones sufren serios daños, pues seguramente están hechas a la manera de Hispania[2], donde según Graciani y Tabales, para uso doméstico las paredes de tapia se hacen de 50 cm de espesor o menos (2008, p. 141), por lo que posiblemente es hasta 1530 (cuando llega a León el único alarife, Juan Meco), que se empiezan a engrosar los muros para que resistan mejor los sismos, hasta llegar a los 90 cm en las iglesias.

Estos edificios, durante al menos catorce años, se siguieron techando con paja, hasta que se instaló el primer horno de tejas de barro en 1542, posibilitando la fabricación de ladrillos de barro para reforzar la tapia y para hacer pisos más duraderos, construyéndose por primera vez el Cabildo en 1945, y reconstruyéndose las iglesias, conventos y viviendas principales con estas mejoras.

En el año de 1578 la ciudad enfrenta una gran inundación de la Gran Laguna y otra erupción del volcán Momotombo, que genera un gran temblor, causando nuevos daños en los edificios; sin embargo, la ciudad se recupera y para 1586 ya está reconstruida, utilizando el ladrillo de barro para refuerzos, y reemplazando en las iglesias las paredes de tapia del presbiterio por muros de ladrillo, contando a esa fecha con 150 vecinos, 26 viviendas, el Palacio del Gobernador, el Cabildo, la Casa Real de la Fundición, dos iglesias y un convento, según López de Velazco (Incer, 1989, p. 214):

“León seguía siendo sede de la gobernación[…]. En aquella población vivían 150 españoles […]. Contaba además con Gobernador, Caja Real, Iglesia–catedral, (erigida en 1537), y el monasterio de La Merced; el resto, […] casas razonables de tapias y adobes[3], porque no hay piedra ni cal, aunque hay mucha madera”.

Pero esta prosperidad no dura mucho, ahora por conflictos políticos que afectan el ánimo de la población, que progresivamente la abandona y se traslada a otras ciudades, lo que es acelerado por nuevos sismos y por la afectación de la Gran Laguna, y según Cibdad de Real (Arellano, 1975, p. 154) a fines del año de 1586 se inicia la decadencia y el abandono de la ciudad:

“[…] Váse arruinando y despoblando León de tal suerte, que la casa que se cae nunca más la levantan ni reedifican, vánse los vecinos disminuyendo y apocando cada día, unos por muerte y otros que se van a morar a Granada […]”

En 1610 se produce el éxodo total de la ciudad, después de la gran erupción del Momotombo que provoca el terremoto de 1609, y que desespera a los vecinos, quienes huyen definitivamente, siendo la capital gradualmente sepultada por 50 cm de arena volcánica y más tarde por cuatro siglos de sedimentación.

El sitio arqueológico

El área descubierta de la ciudad corresponde a un 30% de la superficie estimada de 32.8 hectáreas, con una plaza mayor de 164 metros de largo en dirección Norte-Sur, y de 90 metros de ancho en dirección Este-Oeste, de la que parten las calles.

A la fecha se han registrado 35 solares y 16 edificaciones, que corresponden al sitio de la fortaleza y los edificios de la catedral, la iglesia La Merced, los conventos San Francisco, Santo Domingo y la Merced, el Palacio del Gobernador, el Cabildo, la Casa Real de la Fundición y las casas de Hernando de Soto, Martin Estete, Ana Jiménez, Gonzalo Cano y seis estructuras aún no identificadas (Nid) como se ven en el esquema de la Figura 1, reelaborado por la autora en base al plano publicado en la Revista Temas Nicaragüenses en el artículo de Argüello (2009, p. 47).

En los restos se ven parte de los cimientos, partes de paredes de tapia con refuerzos de ladrillos y paredes de ladrillo, restos de repello, vanos de puertas y ventanas, pisos, bases y huecos para columnas, así como detalles decorativos y constructivos.

Las técnicas y los materiales constructivos

Los colonizadores, además de seguir las órdenes reales para la construcción, replican las técnicas y saberes que portan, siendo la tapia la que más conocen y para la que encuentran el material apropiado en los suelos volcánicos, y aunque las ordenanzas mandaban construir también con piedra, ésta es escasa en León y no hay tradición entre los indígenas de trabajarla, utilizándola solo para los cimientos.

Para la tapia, los colonos aprovechan los conocimientos que los nativos tienen sobre la construcción con tierra (bahareque), quienes identifican las tierras adecuadas para las paredes y para los acabados, como la talpuja[4], la cal para el repello y el tagüe[5] para pintar.

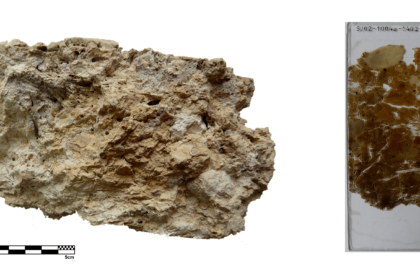

Dada la alta sismicidad, con los años la técnica para las paredes pasa de la tapia simple a la tapia mixta, reforzada con ladrillos de barro y con métodos traídos desde la península, habiéndose identificado los siguientes refuerzos:

–Tapia mixta, que combina la tapia con pilares de ladrillos de barro, levantando al mismo tiempo el pilar y el relleno de tierra en cada tapial, quedando visto en las paredes y oculto en las intersecciones de estas.

–Contrafuertes, adosados o encadenados a las paredes de tapia (cada 4 varas más o menos) para evitar el volteo de las paredes, construidos con la misma tapia o con ladrillos de barro.

–Machones de ladrillos de barro, colocados en los extremos de las paredes, que pueden tener toda la altura de la pared o no, y sirven de guía y trabazón de estas.

–Verdugadas o tapia encadenada, con ladrillo de barro, colocando de tres a cuatro hiladas de ladrillos de barro pegadas con mezcla de tierra a cada cierta altura, al estilo del “aparejo mudéjar”.

En la Figura 2, en la foto izquierda podemos apreciar la pared Norte interna de la iglesia La Merced, de tapia mixta con tres pilastras de ladrillos de barro que se ven por ambos lados. En la foto derecha, en el palacio del gobernador se observa la Tapia mixta; en la intersección en T de dos paredes (debajo de la cobertura de sacrificio de ladrillos bien coloridos), se ve el refuerzo a manera de un pilar de ladrillos de barro colocado en el encuentro de las paredes, dentro de la tapia, y que inicia desde el cimiento. (La losa de techo sobre los muros es la superficie de sacrificio o protección).

En la Figura 3 se ven, a la izquierda, la pared Norte externa de la catedral con restos de tres contrafuertes de ladrillo, y el machón de ladrillos en el extremo o jamba de puerta. A la derecha, la vista parcial de la pared de la cabecera o pared Norte de la sacristía de la catedral, donde se ven tres rafas o verdugadas de ladrillo de barro.

Las técnicas para los pisos van desde la tierra compactada al ladrillo de barro cocido rectangular (utilizado en las casas de más categoría y en las escaleras de las iglesias). En el palacio del gobernador y la casa de Gonzalo Cano hay restos de piso colocado con el diseño de “espina de pez”, de influencia nazarí y usado en la península por los más ricos, como se puede ver en la Figura 4, donde se compara el piso de una habitación del palacio del gobernador (foto de la izquierda), con el piso de una estancia del palacio de la Alhambra en Granada, España (foto de la derecha).

En las iglesias solo hay restos de las escaleras y del acceso principal de La Merced, donde el umbral de la puerta principal es destacado por una línea de ladrillos de barro cocido de tres lados, colocados de canto, marcando el desnivel del piso del atrio con respecto al interior, como puede verse en la foto izquierda de la Figura 5.

Las gradas son conformadas también con ladrillos de barro rectangulares, creando un murete de retención en la contrahuella, con varias hiladas de ladrillos puestos de planta y longitudinalmente, contrario a los ladrillos transversales que forman la huella, como se ve en la foto derecha (Figura 5).

Los techos, aunque no quedan vestigios de ellos, se concluye por los relatos y por las construcciones de los siglos siguientes, que evolucionan de la estructura rústica con paja a artesonados de madera de estilo mudéjar de “par y nudillo” utilizados en la península. Se trata de artesonados fáciles de ejecutar.

Las cubiertas se perfeccionan más lentamente, conservándose muchas de paja durante todo el siglo XVI y más. Las tejas de barro cocido se empiezan a utilizar inicialmente en las iglesias, y más tarde en las casas habitación.

La arquitectura de implantación

Se caracteriza por soluciones sencillas, adecuadas a los pocos conocimientos de los constructores empíricos, a los recursos materiales disponibles, a la limitada existencia de herramientas metálicas, a una mano de obra nativa que desconoce el nuevo sistema constructivo, a una realidad físico natural con sismos y clima caluroso, y a la limitada riqueza de los colonos.

En este contexto, la arquitectura colonial con tapia produce durante este periodo edificios que pueden resistir cada vez mejor los sismos, influyendo esta condición en su apariencia, pues se opta por un solo nivel y volúmenes más anchos que altos, resultando de gran escala en comparación con la arquitectura indígena, e indicando la importancia de sus moradores y de sus funciones. Aunque esta arquitectura resulta modesta comparada con aquella de las provincias más ricas e importantes, también desarrolla tres tipologías: la habitacional, la religiosa y la civil. La arquitectura militar no se hace necesaria en esta etapa por el rápido sometimiento de los indígenas.

Arquitectura habitacional

Las plantas arquitectónicas de las viviendas encontradas muestran el uso de la “casa patio”, que en esa época es símbolo de un alto estatus social, y es al que aspiran los colonos; además, se adapta muy bien al clima cálido y lluvioso. Estas casas se caracterizan por un patio central presente en todas, aunque en algunas hay dos y hasta un tercer patio[6]. Las distingue a la vez la existencia del zaguán como entrada principal, aunque no en todas, y no tan rigurosamente situado en una esquina de la vivienda, como en Hispania, pues hay zaguanes centrados en la fachada.

Este diseño se desarrolla a partir de una crujía principal dispuesta a lo largo de la calle, en la que se disponen de manera continua habitaciones cuadrangulares comunicadas entre sí la mayor parte de las veces. En las edificaciones más grandes se anexan una segunda y hasta una tercera crujía ubicadas alrededor del patio, al que se accede a través de portales o corredores para la estancia, y para entrar a las habitaciones, tal como puede verse en las plantas arquitectónicas de la Figura 6.

La estilística habitacional es sobria, pesada. La sobriedad se concluye por el aspecto exterior simple de las viviendas que se deriva del modelo de vivienda de influencia nazarí que predomina en Hispania en esa época, y que se confirma por la falta de evidencias arqueológicas de elementos constructivos y decorativos como arcos, cornisas, zócalos u otros, y porque los restos de repello encontrados hasta la fecha son lisos y blanqueados.

La sencillez de las paredes lisas de las fachadas es enriquecida por el ritmo y el claroscuro que le dan la alternancia de sólidos, y los vanos de las puertas y algunas ventanas, de las que hay tres en la casa de Martín Estete, del tipo ventanas de asiento y que según González (2005, p. 274): “[…] se apoyan sobre un cuerpo inferior macizo o poyo […]” como se aprecia en la foto de la Figura 7.

La escala aporta una imagen pesada a la estilística, por un lado por las dimensiones horizontales en el exterior; y por otra parte por el uso de un solo nivel. Las edificaciones llegan a tener hasta 50 metros de largo, predominando las directrices horizontales de la línea del suelo, y del alero de las fachadas largas de las casas o de los muros que cierran los solares.

En lo interno, la elegancia se la dan los elementos constructivos, como los herrajes, las columnas de madera, los patios internos y el piso de barro. Así ocurre en el caso del Palacio del Gobernador y la casa de Gonzalo Cano, donde se encontró un piso colocado al estilo “espina de pez”, de influencia árabe, como se ve en la Figura 4.

Arquitectura religiosa

Las ruinas de las dos iglesias encontradas en León dejan ver que fueron las más grandes edificaciones de la ciudad, aunque se muestran sencillas en comparación con las que se realizarán en el futuro, y más aún con respecto a las de otras provincias. Son, sin embargo, suficientes para constituirse como símbolo del dominio territorial e ideológico.

La catedral Santa María de la Gracia, situada frente a la plaza, está orientada hacia la cabecera al Este (aunque con una desviación al Norte, seguramente por falta de un maestro experimentado cuando se hizo el primer trazo). La erige con tapia en 1527 Fray Diego Álvarez Osorio. En el año de 1530 se reconstruye con tapia y todavía con techo de paja, bajo la dirección del alarife Juan Meco y del carpintero Álvaro de Zamora. En 1553 se concluye su última reconstrucción, quedando techada con tejas de barro.

La iglesia de Nuestra Señora de la Merced fue construida con tapia y techo de paja en 1528 por Fray Francisco de Bobadilla. En 1532 es reconstruida por el alarife Meco, y en 1539 es reedificada y mejorada después de 1542 con ladrillos de barro.

Las dos iglesias son muy parecidas, hechas al estilo de las ermitas rurales hispánicas de la época medieval, de tamaño mediano sobre plataformas, con un atrio al frente, techos de estructura de madera de “par y nudillo”, y cubiertas con tejas de barro. Ambas poseen planta rectangular y cabecera recta, además de tres naves. En la catedral no hay evidencias de columnas, pero dado el ancho se asume que las hubo de madera, y en la Merced quedan las bases cuadradas de ladrillo de barro de cuatro pares de columnas.

En ambas, en la cabecera y en eje con el cuerpo principal, está el presbiterio cuadrangular, con la sacristía a un lado y al fondo del ambón se aloja al altar mayor, elevado más de un metro. Delante de este hay una cripta subterránea para enterramientos. Los elementos de la cripta fueron finalmente construidos con paredes de ladrillos de barro, y contaban con un arco de medio punto para unirse con el cuerpo principal, lo que se confirma por las referencias históricas y por los restos de bases de columnas y pilastras existentes, para sostenerlos en sus cabeceras.

Se distingue la catedral por contar con contrafuertes, y porque en el interior tiene el único coro bajo que se conserva en una iglesia colonial en Nicaragua (sobre una plataforma de ladrillos de barro de 6 x 6 m, elevada unos 30 cm, como puede verse en la foto de la Figura 8).

De las fachadas solo hay restos en La Merced. En ellas se observa que la puerta estaba enmarcada con pilastras cuadradas de ladrillo que posiblemente soportaban un arco de medio punto, y a su vez estaba flanqueada por dos contrafuertes laterales que se prolongaban hacia el interior, como puede verse en la foto de la Figura 9. En ambas iglesias se añadió una torre en el atrio, para colocar allí la campana.

Los conventos tuvieron poca evolución, y fueron pequeños. El primero, el de la Merced, fue fundado en 1528 y renovado con tapia junto con la iglesia en 1532. También en 1532 se erige el de San Francisco, y en 1533 el de Santo Domingo (que fue el más grande). Todas las plantas están definidas por un patio central, alrededor del cual se conforma el claustro con habitaciones de diferentes formas. Los dos primeros conventos cuentan con dos crujías con cinco habitaciones; y en el último caso se tienen cuatros crujías y ocho estancias.

Arquitectura civil y militar de León

No tuvo mayor desarrollo, produciendo en León cuatro obras: la Fortaleza, en las afueras de la ciudad; la Casa Real de la Fundición; el Palacio del Gobernador y el Cabildo; todas frente a la plaza y con el mismo concepto de “casa patio” utilizado para las viviendas.

-La Fortaleza, es el único edificio de carácter militar que se construyó. Se han encontrado en su interior restos de la tapia y de las bases de piedra, habiendo referencias de ella desde 1528, aunque ya en 1535 no quedaban rastros, pues fue abandonada.

-La Casa Real de la Fundición, conocida también como la “casa de los aullidos” pues además de fundir el oro, ahí también herraban a los indios esclavos. Ubicada al Sur de la plaza, la primera hecha de tapia, data de 1528 y fue reconstruida por Juan Meco en 1532; se incendia y él mismo la reedifica en 1544. Tiene planta en “L”, generando un patio rectangular con dos corredores que conectan las habitaciones; la crujía Sur tiene cuatro estancias grandes y la crujía Este posee a su vez dos secciones alineadas en la fachada, la esquinera más ancha y con tres habitaciones grandes y comunicadas entre sí, y otra sección en el extremo que parece pertenecer a la primera etapa constructiva, más angosta y con tres pequeños cuartos.

-El Palacio del Gobernador, edificado en 1528 como vivienda del primer gobernante, quien para dar ejemplo a los vecinos la hizo de tapia y que Argüello (2009, p. 46) describe así:

“muy amplia y de muy buena calidad, se componía de dos puertas y un (zaguán) portón hacia el lado de la calle, y otra puerta que daba de la sala al corral (patio interno), teniendo en su interior varios cuartos y una pequeña recámara para las armas que estaba junto a la oficina del Gobernador[…] Junto a la casa (afuera) había un gran ranchón para que su guardia personal se guareciera de los rayos del sol […]”

Esta casa se designa como Palacio del Gobernador por la Real Cédula del 21 de mayo de 1534, cuando se nombra al cuarto gobernador Rodrigo de Contreras, quien la reconstruye y amplía (como se ve en la Figura 10, en el esquema realizado por la autora en base al croquis existente en el sitio).

La planta tiene dos patios separados por un muro de tapia. En el primer patio hay dos crujías opuestas: La Sur frente a la plaza, con 11 habitaciones, de las que siete tienen puertas a la calle, y dos cuentan con pisos de ladrillos de barro colocados “en espina”. La crujía Norte tiene cuatro habitaciones; una de ellas es un vestíbulo con salidas a un posible tercer patio o a una calle trasera.

En el segundo patio hay una crujía que también da a la plaza, con seis habitaciones, cuatro con puerta a la calle y en la esquina Noreste hay una base circular de un posible torreón, más como decoración que para seguridad por su pequeña dimensión, pues era usual en los palacios de la península, y en este mismo sector hay tres huecos alineados para columnas de madera, por lo que se asume que había un portal hacia la plaza, de reminiscencia medieval hispánica, aunque no se ha confirmado si abarcaba toda la fachada.

-El Cabildo se construye entre 1531 y 1545, pues las autoridades hasta ese entonces se reunían en el Palacio del Gobernador. Está situado al Este de la plaza. Cuenta con una planta casi cuadrada que cierra un gran patio, y donde solo hay una habitación de gran tamaño con dos entradas, alcanzando toda el área los 513 m2.

Conclusiones

El contexto en que se produce la arquitectura de la etapa de implantación de la colonia española en la ciudad de León, en el siglo XVI, incluye las ordenanzas reales para la construcción, la poca riqueza de la provincia, la realidad físico-natural extrema de sismos e inundaciones, la falta de alarifes y arquitectos hispánicos y las limitadas habilidades de los colonos y los frailes constructores, así como de la mano de obra indígena (que desconoce las nuevas técnicas y que requiere un largo proceso de aprendizaje por las barreras idiomáticas y culturales que impiden un progreso rápido y sostenido).

En esta realidad se desarrolla la arquitectura colonial con tres tipologías arquitectónicas: la habitacional, la religiosa y la civil, con las siguientes características y criterios de diseño:

-La tapia: como técnica constructiva que se consolida y mejora con refuerzos durante los 86 años de vida de la ciudad.

-Estilística sobria y sencilla: destacando en las fachadas lisas solamente el ritmo brindado por la alternancia de sólidos y vanos, del mismo modo que las directrices horizontales de las largas líneas del suelo y del alero.

-Horizontalidad: caracterizada por el uso de una sola planta en todos los edificios, y por usar paredes muy gruesas, por tanto, más voluminosas, para evitar mayores daños por la alta sismicidad, y por la mayor complejidad que implicaba hacer varios pisos para los constructores empíricos.

-Gran escala: con edificaciones de tamaño significativo, tanto en lo alto, lo ancho y lo largo, pues las casas podían llegar a tener hasta 50 metros de largo. Se trata de una gran escala, sobre todo si se compara con la escala de la edificatoria indígena.

-La planta de la “casa patio”: aplicada no solo a la vivienda, sino también a los edificios civiles, de clara influencia nazarí, y considerada como un estilo refinado en Hispania. El diseño se caracteriza por una crujía principal paralela a la calle y otras crujías que rodean al patio central, pudiendo llegar hasta tres, con corredores para el acceso a las habitaciones alineadas una detrás de otra y muchas veces comunicadas entre sí. En algunos casos se evidencia el uso del zaguán, propio de la casa patio.

-Techo Mudéjar: con estructura de madera de “par y nudillo”, utilizado en las tres tipologías, con simples aleros volados a la calle.

-El portal externo: aunque solo hay un ejemplo bastante humilde en el Palacio del Gobernador, se utilizará en las ciudades del siglo XVII y XVIII.

Son estas tipologías, y estas características y criterios de diseño de la arquitectura del siglo XVI en la ciudad de Santiago de los Caballeros de León, las que servirán como pauta para la Arquitectura Colonial en Nicaragua a desarrollarse en los siglos XVII y XVIII, en las ciudades del nuevo León, Granada y Nueva Segovia, y en los núcleos españoles de muchos pueblos indios que prosperarán años más tarde.

Bibliografía

Arellano, J. E. (1975). Nicaragua en los Cronistas de Indias. Serie Cronistas 1. Fondo De Promoción Cultural Banco de América. Recuperado de: https://www.enriquebolanos.org/media/archivo/CCBA%20%20SERIE%20CRONISTAS%20-%2001%20-%2001.pdf

Arellano, J. E. (2008). El Hallazgo de León Viejo hace 41 años. Revista Temas Nicaragüenses, 5. Recuperado de: https://www.enriquebolanos.org/media/publicacion/RevistaTemasNicaraguenses05septiembre2008.pdf

Argüello Gómez, J. (2009). Articulo Plano Esquemático de León Viejo. Revista Temas Nicaragüenses, 14. Recuperado de: https://www.enriquebolanos.org/media/publicacion/RevistaTemasNicaraguenses14junio2009.pdf

Argüello Gómez, J. (2009). Nombre del artículo. Revista de Temas Nicaragüenses,14. Recuperado de: https://www.temasnicas.net › rtn14

Graciani García, A., Tabales Rodríguez, M. Á. (2008). El tapial en el área sevillana. Avance crono-tipológico estructural. Arqueología de la Arquitectura, 5. Recuperado de: https://www.academia.edu/3054133/El_tapial_en_el_%C3%A1rea_sevillana_Avance_cronotipol%C3%B3gico_estructural

González Rodríguez, A. (2005). Extremadura popular casas y pueblos. Colección arte/arqueología Diputación de Badajoz. Departamento de Publicaciones.

Incer, J. (1989). Viajes, Rutas y Encuentros (1502-1838). Recuperado de: https://www.enriquebolanos.org/libro/Nicaragua-Viajes-Rutas-y-Encuentros-(1502—1838)

INC. (2014). León de Nagrando, origen y actualidad. Compilación y Notas: Alba Obando–Historiadora / Janeth Navas–Ecóloga / Edwin Taylor Rigby–Arqueólogo. Recuperado de: https://www.academia.edu/40906504/LE%C3%93N_DE_NAGRANDO_ORIGEN_Y_ACTUALIDAD

Silva, M. B. (2001). Título del artículo. En Actas III Congreso Internacional del Barroco Americano: Territorio, Arte, Espacio y Sociedad. Sevilla: Universidad Pablo de Olavide. Recuperado de: https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=508346

NOTAS

[1] Hoy Lago Xolotlán o Managua

[2] Instituida como España hasta en el año de 1648 del siglo XVII

[3] Este cronista hace referencia al adobe, pero a la fecha no se tiene documentado su uso.

[4] Talpuja: Del náhuatl tlalli, ‘tierra’, y puxani, ‘blando. Tierra esponjosa, por lo general de color blancuzco.

[5]Tagüe: tierra conocida también como “engobe”, sirve de base para hacer pinturas de tierra y cal.

[6] A estos otros patios se les llama corrales pues se destinaban para los animales.