DOI:

Urban imaginaries in the Historic downtown Ciudad Juárez: between diffuse limits and patrimony

Raúl Holguín Ávilaa, Pedro Tlatoani Molotla Xolalpab

aUniversidad Autónoma de Ciudad Juárez: E-mail, ORCID, Google Scholar

bUniversidad Autónoma de Ciudad Juárez: E-mail, ORCID, Google Scholar

Recibido: 21 de marzo del 2023 | Aceptado: 30 de julio del 2023 | Publicado: 31 de agosto del 2023

Resumen

El objetivo del presente trabajo es analizar los imaginarios urbanos y su trascendencia en la construcción social del espacio, a partir de elementos urbano-arquitectónicos que conforman parte del patrimonio en el centro histórico de Ciudad Juárez, Chihuahua, México. La problemática se plantea ante la necesidad de comprender e interpretar los procesos, fenómenos y elementos que dan significado al imaginario urbano de la zona, a través de una complementariedad entre las dimensiones social y urbana. Para ello, se ha utilizado un enfoque cualitativo que combina técnicas metodológicas como la entrevista en profundidad, la observación no participante y una herramienta de autoría propia llamada “límites difusos”. Las técnicas mencionadas se centran en la recopilación y análisis de relatos y límites espaciales de actores claves, enfocándose en su comprensión de los diferentes entornos y características urbanas y simbólicas del primer cuadro de la ciudad. De esta manera, se han podido asignar significados a determinadas calles y patrimonio tangible, en una relación con la memoria, experiencias y percepciones que permiten construir y comprender los imaginarios del centro.

Palabras Clave: Imaginarios urbanos, construcción social, límites difusos, patrimonio

Abstract

The objective of this work is to analyze urban imaginaries and their significance in the social construction of space, based on urban-architectural elements that make up part of the heritage in the CHCJ. The problem arises from the need to understand and interpret the processes, phenomena and elements that give meaning to the urban imaginary of the area, through a complementarity between the social and urban dimensions. For this, a qualitative approach has been used that combines methodological techniques such as in-depth interviews, non-participant observation and a self-authored tool called “fuzzy limits”. The techniques focus on the collection and analysis of stories and spatial limits of key actors, focusing on their understanding of the different environments and urban and symbolic characteristics of the first picture of the city. In this way, it has been possible to assign meanings to certain streets and tangible heritage, in a relationship with memory, experiences and perceptions that allow the construction and understanding of the imaginaries of the center.

Keywords: Urban imaginaries, social construction, diffuse limits, heritage

Introducción

El objetivo del presente trabajo es analizar los imaginarios urbanos y su trascendencia en la construcción social del espacio, a partir de elementos urbano-arquitectónicos que conforman parte del patrimonio en el centro histórico de Ciudad Juárez. Para lograrlo, se plantea una metodología de autoría propia denominada límites difusos, con la cual se busca una apertura en campos que tradicionalmente han estado orientados por enfoques diversos, que de acuerdo con Alicia Lindón, han sido cuatro, a decir, “la construcción física de la ciudad, la distribución de la población dentro de la ciudad, la distribución de los distintos grupos sociales y sus diversas acciones en la ciudad, o bien, la producción de la riqueza en la ciudad a través de actividades económicas” (Lindón, 2007, p. 32).

A pesar de que estas categorías han sido importantes en las investigaciones sobre lo urbano, las dinámicas emergentes en torno a la ciudad, cada vez más complejas y cargadas de subjetividades, requieren nuevos referentes para comprender lo urbano desde perspectivas alternas que complementen las reflexiones y análisis sobre la trama urbana y sus diversas aristas.

Es importante mencionar que el abordaje de la ciudad y lo urbano desde enfoques orientados a explorar las relaciones subjetivas, tiene antecedentes de distintos especialistas situados en diversas latitudes y disciplinas, por ejemplo, Michel de Certau (1996) aborda la noción de prácticas cotidianas, y la forma en que los individuos se apropian y construyen la ciudad desde su experiencia personal. Por su parte, Gaston Bachelard (1965) exploró la relación entre la imaginación, la memoria y la construcción de los espacios, examinando cómo los espacios urbanos son percibidos y simbolizados por los individuos. Kevin Lynch (1964) analiza cómo los individuos perciben y construyen mentalmente los espacios urbanos a través de elementos como senderos, límites, nodos y puntos de referencia. Finalmente, Marc Augé (1998) estudia cómo los espacios urbanos contemporáneos, como aeropuertos, estaciones de servicio y centros comerciales, carecen de identidad y sentido de pertenencia, y cómo esto afecta a la construcción de los imaginarios urbanos.

En este sentido, se destaca la importancia de la diversidad de espacios, formas, símbolos, significados y relatos que conforman lo urbano, y cómo estos elementos se relacionan y se construyen desde las perspectivas individuales y colectivas. Estos conocimientos permiten no solo concebir la ciudad o zonas urbanas, sino también construir lo urbano desde múltiples miradas que trascienden lo material y la forma tradicional de concebir la ciudad.

Asimismo, al plantear el análisis subjetivo de la ciudad, se hace alusión a la comprensión de los procesos cognitivos y afectivos que intervienen en la relación de las personas con el espacio urbano. Esta perspectiva también implica considerar factores como las experiencias personales, las emociones, los valores, las percepciones y los imaginarios urbanos, entre otros aspectos subjetivos, que influyen en la construcción de la identidad individual y colectiva de los habitantes de la ciudad. De esta manera, el análisis subjetivo de la ciudad busca comprender la complejidad y diversidad de las experiencias urbanas, así como las múltiples formas en que los individuos y los grupos sociales participan en la construcción simbólica y social del espacio urbano.

A medida que el estudio de la ciudad y lo urbano ha evolucionado, se ha evidenciado la necesidad de incluir enfoques teórico-metodológicos que consideren la importancia, de manera particular, de los imaginarios urbanos en la construcción social del espacio. Estos imaginarios, entendidos como la representación simbólica de la ciudad, permiten ir más allá de la visión tradicional de la ciudad como un ente puramente físico, para comprenderla como un espacio social y culturalmente construido.

Como lo plantea Armando Silva (2007), los imaginarios urbanos son fundamentales en la comprensión de la nueva urbanidad contemporánea, donde lo urbano no solo se refiere a la ciudad como tal, sino a la condición de la civilización actual. Es decir, la ciudad imaginada supera la noción limitada de vivir en un centro urbano para comprender las diversas manifestaciones de la vida urbana.

Esto da pauta para cuestionar sobre la producción de la ciudad imaginada, sus espacios y su relación con los contextos y los diversos componentes tangibles e intangibles que la determinan, en tanto que al hablar de lugares simbólicos y los imaginarios urbanos como categoría de análisis “estos permiten abordar la vida urbana, desde el punto de vista cultural, así como las producciones materiales y simbólicas que de ella derivan” (Guzmán-Ramiréz, 2016, pág. 50), puesto que “no son sólo representaciones en abstracto y de naturaleza mental, sino que se encarnan o se incorporan en objetos ciudadanos que encontramos a la luz pública” (Silva, 2007, p. 34). Respecto a las formas tangibles e intangibles que constituyen las ciudades, y que en su complementariedad favorecen al estudio de las ciudades desde los imaginarios urbanos, Néstor García Canclini señala:

“Debemos pensar la ciudad a la vez como lugar para habitar y ser imaginado. Las ciudades se construyen con casas, parques, calles, autopistas y señales de tránsito. Pero las ciudades se configuran también con imágenes. Pueden ser las de los planos que las inventan y las ordenan. Pero también imaginan la vida urbana los relatos, canciones o películas. La ciudad se vuelve densa al cargarse con fantasías heterogéneas. La urbe programa para funcionar, diseñada en cuadricula, se desborda y se multiplica en ficciones individuales y colectivas” (García, 1997, p. 107).

En este sentido, la integración de la subjetividad de los habitantes en la construcción de la ciudad, requiere considerar la diversidad de significados que se les atribuyen a los diferentes elementos simbólicos que conforman la trama urbana, y tener en cuenta el papel del sujeto como constructor activo del espacio. Así se amplía el espectro de comprensión de lo urbano, abarcando no solo su dimensión material, que sigue estando vigente, sino también su dimensión simbólica y subjetiva, que se encuentra en los imaginarios urbanos.

Es importante destacar que existe una amplia tradición de aportaciones producidas en el contexto mexicano sobre el concepto de imaginarios urbanos. En donde referentes destacados como Alicia Lindón, Miguel Ángel Aguilar y Daniel Hiernaux (2007), Abilio Vergara (2001), Néstor García (1997) y Liliana López Levi, Eloy Méndez e Isabel Rodríguez (2007) por mencionar algunos, desarrollan diversos abordajes para comprender los imaginarios urbanos, que se definen como una forma de acción social, una forma de habitar la ciudad y de construir identidades colectivas en la misma o como construcciones de los medios de comunicación y las narrativas sobre la ciudad.

Estos autores y otros más, han aportado valiosas perspectivas disciplinarias, desde la antropología, la geografía, la sociología y la comunicación, que han permitido una comprensión más profunda y compleja de la relación entre los habitantes y la ciudad, y cómo esta relación se ve influenciada por los imaginarios que se construyen en torno a ella. En este trabajo, los imaginarios urbanos se refieren a las representaciones mentales, simbólicas y culturales que tienen los habitantes de la ciudad sobre su entorno urbano y que influyen en la forma en que lo perciben, experimentan, construyen y asignan significados. Estos imaginarios pueden ser tanto colectivos como individuales y se construyen a partir de la interacción entre el espacio físico, las prácticas sociales y culturales, además de las experiencias subjetivas de los habitantes de la ciudad.

Es importante precisar que los imaginarios urbanos no se limitan únicamente a la dimensión material y tangible de la ciudad, sino que incluyen también aspectos simbólicos y culturales, tales como mitos, leyendas, historias, valores, imaginaciones y representaciones que se asocian con la vida urbana y que dan sentido a la experiencia cotidiana de la ciudad.

Si bien se ha hecho mención sobre la necesidad de ampliar el abordaje de las ciudades y lo urbano a otras perspectivas que trascienden lo material, también es pertinente aclarar, “que lo material y tangible ha sido y sigue siendo relevante para entender ese territorio complejo y multidimensional que llamamos ciudad y los procesos urbanos que en ella surgen” (Lindón, 2007, p. 32), pues bien, lo material y lo tangible en las ciudades no solo cumplen una función práctica, sino que también tienen un significado simbólico y social en la vida de las personas. Estos elementos se convierten en lugares de encuentro, de intercambio, de memoria, de identidad, de cultura y de historia.

Tal es el caso del área de estudio abordada en este trabajo que se refiere al centro histórico de Ciudad Juárez (CHCJ). Esta zona comprende la parte más antigua de la ciudad y alberga una variedad de espacios y patrimonio que se pueden identificar a través de una serie de estructuras que han sido influenciadas por el pasado y es que “el centro en términos simbólicos, es un lugar donde confluyen prácticas sociales cotidianas y donde se expresan las contradicciones individuales y colectivas de los habitantes de las ciudades” (Hiernaux, 2005, p. 19).

Es importante mencionar que el abordaje de los centros históricos tiene diversas connotaciones y definiciones, pues conceptualmente, “el centro histórico tiene un doble significado relacionado a lo espacial y a lo temporal. Tiene carácter de centralidad con respecto a la ciudad, no siempre desde el punto de vista físico, pero sí desde la óptica funcional, además de haber sido escenario de hechos históricos relevantes acumulados a lo largo del tiempo” (Romero y Rodríguez, 2021, p. 27), asimismo, se pueden entender como “lugares donde existen, la mayoría de las veces, monumentos históricos, conjuntos arquitectónicos y edificaciones simbólicas, elementos que, en definitiva, son los que provocan esa diferenciación de la ciudad, y que esta sea un lugar de la cual se puedan sentir orgullosos sus propios habitantes. El centro histórico representa la memoria colectiva de la ciudad” (Camallonga, 2013, p. 118).

Teniendo en cuenta lo mencionado, el centro histórico de una ciudad puede ser considerado como un espacio con una rica carga de historicidad que lo hace único. Se trata de un lugar donde convergen diversas prácticas sociales que se dan en un contexto determinado, en el que se pueden encontrar elementos simbólicos tangibles que conforman un paisaje urbano distintivo y diferenciado del resto de la ciudad. Este paisaje urbano está compuesto por objetos, estructuras, símbolos y elementos arquitectónicos que se han mantenido y en algunos casos adecuado a lo largo del tiempo, dando cuenta de la evolución histórica y cultural del lugar.

Estos elementos tangibles no solo pueden llegar a tener un valor estético y arquitectónico, sino que además adquieren significados e historias irrepetibles que están íntimamente relacionados con la relación tiempo-objeto-sujeto. Es decir, el centro histórico se convierte en un lugar en el que la interacción entre el sujeto, los objetos y el tiempo generan un significado propio y particular que no puede ser replicado en ningún otro lugar de la trama urbana.

La importancia de hacer alusión a un espacio físico como el CHCJ como área de estudio, radica en que permite identificar dos perspectivas iniciales para la construcción de los imaginarios urbanos en este trabajo: lo abstracto e imaginado y lo materializado en el plano físico. Ambas perspectivas, en su complementariedad, ofrecen otras miradas de análisis sobre lo urbano y sus múltiples espacios, donde lo simbólico, lo representado y sus significados, se constituyen en lo imaginado y se manifiestan en las formas y objetos particulares que definen la trama urbana y los espacios de interacción de los sujetos.

El abordaje de los imaginarios urbanos en el CHCJ, viene a complementar los estudios en la materia que se han realizado por separado sobre Ciudad Juárez y su Centro Histórico, los cuales por mencionar algunos, han explorado los imaginaros del habitar a nivel ciudad como lo es el trabajo de Ramón Moreno (2020), o bien, los imaginarios urbanos en Juárez bajo el contexto fronterizo en una mirada artística como lo plantea Brenda Ceniceros (2020), mientras que los trabajos de Flor Barrera Urbina y Luis Felipe Tenorio (2019), así como Luis Gutiérrez (2009) desarrollan el abordaje del centro como producto de la interacción de sus habitantes y como elemento clave para entender la posición de la zona centro como núcleo único a nivel urbano hasta principios de los setenta.

En un esfuerzo por vincular los imaginarios urbanos en un área particular como el CHCJ, el objetivo del presente trabajo es analizar los imaginarios urbanos y su trascendencia en la construcción social del espacio, a partir de elementos urbano-arquitectónicos que conforman parte del patrimonio en el CHCJ, mediante una propuesta metodológica propia denominada “límites difusos”. Al considerar la construcción social del espacio, la cual se genera mediante el constante y dinámico intercambio entre lo individual y lo colectivo con relación a las prácticas, objetos, procesos, formas, imágenes, significados y símbolos, que refieren a la complejidad del espacio y su trama social, se amplían las perspectivas para estudiar el centro y su urbanidad con mayor profundidad. Además, se generan herramientas metodológicas para comprender de manera más amplia al sujeto, su entorno y su interacción con determinados elementos arquitectónicos que han sido destacados como significativos.

Los imaginarios urbanos y el patrimonio

Buscando ampliar los alcances respecto a la relación de los imaginarios urbanos y el patrimonio, en este apartado se abordarán de manera general aquellos otros trabajos que han desarrollado dicha relación con la finalidad de referenciar metodologías y resultados obtenidos. En este sentido, es importante mencionar, que distintas investigaciones abordan la relación del imaginario y el patrimonio teniendo este último una connotación diversa.

Esto cobra relevancia al aunar en la definición de patrimonio, toda vez que es definido por parte de la Organización de las Naciones Unidad para la Educación, Cultura y la Ciencia (UNESCO) como todo aquel legado que se ha heredado del pasado, que se vive en el presente y se transmitirá a generaciones futuras, en donde vale la pena precisar, que no sólo se trata de monumentos y objetos, sino que también se compone de todo aquello vivo que tiene que ver con las prácticas, usos, costumbres y prácticas heredadas (UNESCO, 2021), asimismo y en esta connotación, también se entiende como “construcción social y se relaciona al patrimonio cultural de un pueblo, comprende las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas surgidas del alma popular y el conjunto de valores que le dan sentido a la vida, es decir, las obras materiales y no materiales” (García, 2012, p. 15), o bien, como menciona Herrera, “es también una herencia, pero no es propio de una institución o de una persona, sino que es propia del pasado de alguna comunidad. Este patrimonio es un bien de todos los ciudadanos, y lleva en su espalda el reflejo de una sociedad que se fue formando en el día a día” (Herrera, 2016, p. 162). Por lo anterior, es importante mencionar que la definición de patrimonio está fuertemente asociado a la dimensión cultural, lo que expande el marco de elementos que forman parte de esta definición y donde se incluyen elementos tangibles e intangibles que forman parte de una construcción social cuyo legado temporal está presente.

En este sentido, diversos trabajos abordan una variedad de elementos asociados al patrimonio y su relación con los imaginarios, como ejemplo, Paula Vera (2018) en su trabajo titulado “Imaginarios del patrimonio en los procesos de reconversión urbana. Puerto Norte, Rosario, Argentina” se plantea analizar los imaginarios patrimonialistas en los espacios urbanos en proceso de recualificación en una escala barrial. Nuevamente en esta investigación se implementan enfoques y técnicas cualitativas orientadas al análisis del discurso en actores específicos (gobierno, empresarios y vecinos), teniendo como resultado una matriz teórico-metodológica focalizada en los imaginarios urbanos.

Charles-Édouard de Suremain (2019), presenta un trabajo titulado “los oficios del niño guía. Niñez, imaginario y prácticas del patrimonio en México” el cual, tiene como objetivo visibilizar la figura de los niños en la asimilación del patrimonio construido, toda vez que lo transmiten y lo recrean como guías turísticos temporales, que, mediante la aplicación de metodologías cualitativas, el autor logra captar el relato, la vivencia y la interacción de estos niños con el patrimonio en diversos municipios mexicanos.

Por otra parte, Cecilia Galimbertí (2013), en su artículo titulado “Patrimonio cultural y representaciones territoriales. Estudio de los imaginarios sobre la ribera de Rosario, Argentina” muestra una reflexión sobre el rol que posee el patrimonio cultural y las representaciones colectivas en la planificación contemporánea, en donde a partir de un estudio de caso se concluye que el patrimonio cultural y los imaginarios colectivos resultan factores clave para la recuperación de identidades locales y relación de los habitantes con su territorio en vías de favorecer ejercicios de planificación integrales.

Finalmente, en la investigación de Laura Zamudio (2012) titulada “La arquitectura en los imaginarios turísticos” se ofrece un abordaje de los imaginarios y su influencia en la percepción de la arquitectura de lugares turísticos en México, la cual, mediante un enfoque mixto, determina que existe un impacto generado a partir de los elementos arquitectónicos en de lugares turísticos, en los imaginarios creados de quienes son visitantes potenciales en esas zonas.

Las investigaciones presentadas muestran una relación diversa entre los imaginarios urbanos y el patrimonio cultural, principalmente en su vertiente arquitectónica. Asimismo, los abordajes que se hacen sobre ello parten de diversas aristas, ya sea considerando su impacto en la percepción, en la generación de identidades o en ejercicios de planificación urbana. Un aspecto común es la presencia de enfoques y herramientas cualitativas, en los que se ubican diversos actores según la escala de trabajo y los objetivos considerados. En todo caso, la inclusión de los sujetos y sus experiencias de vida sobre elementos patrimoniales resulta una constante en estos trabajos.

Por lo anterior, el trabajo que se presenta no solo aborda a actores específicos en relación con un espacio determinado de Ciudad Juárez llamado Centro Histórico, sino que, a su vez, presenta alternativas metodológicas novedosas que permiten comprender con mayor claridad, cómo se define y concibe un sitio cuyas características urbanas, sociales y arquitectónicas son diferentes al resto de la ciudad al contener una carga de historicidad irrepetible. Asimismo, se permite establecer un abordaje teórico de los imaginarios urbanos que en este trabajo se refieren a las representaciones mentales, simbólicas y culturales que tienen los habitantes de la ciudad sobre su entorno urbano y que influyen en la forma en que lo perciben, experimentan y construyen. Estos imaginarios pueden ser tanto colectivos como individuales y se construyen a partir de la interacción entre el espacio físico, las prácticas sociales y culturales, además de las experiencias subjetivas de los habitantes de la ciudad.

Breve aproximación al Centro Histórico de Ciudad Juárez

En este apartado, se busca realizar una descripción general del CHCJ, así como el desarrollo puntual de algunos de los sucesos más representativos y la descripción de los elementos patrimoniales que ahí se encuentran. El objetivo es hacer una aproximación a este espacio, ya que un análisis exhaustivo de la zona requeriría un trabajo dedicado solo a ello debido a su historicidad y complejidad.

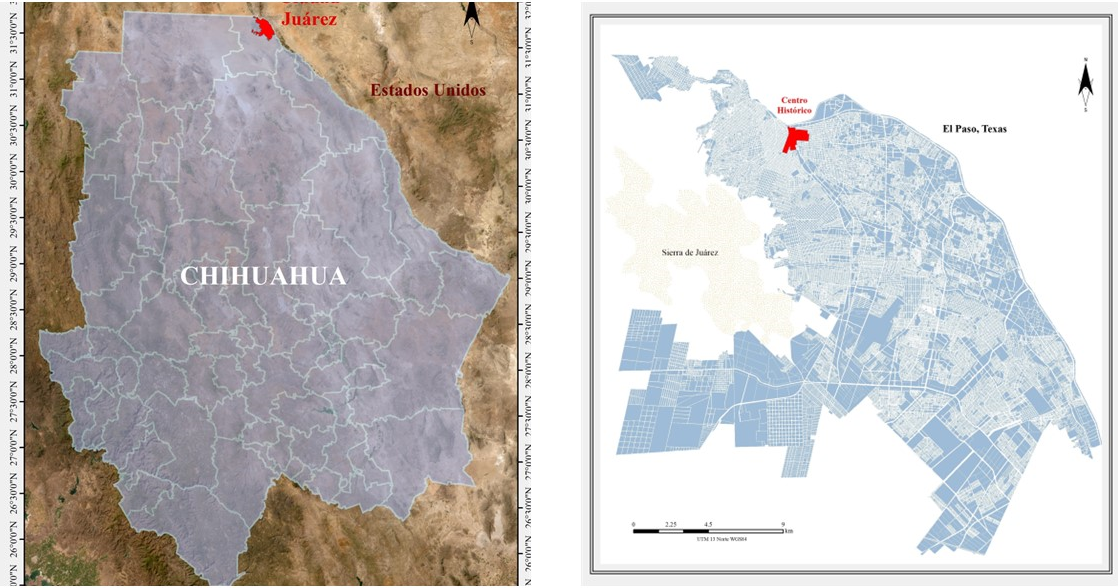

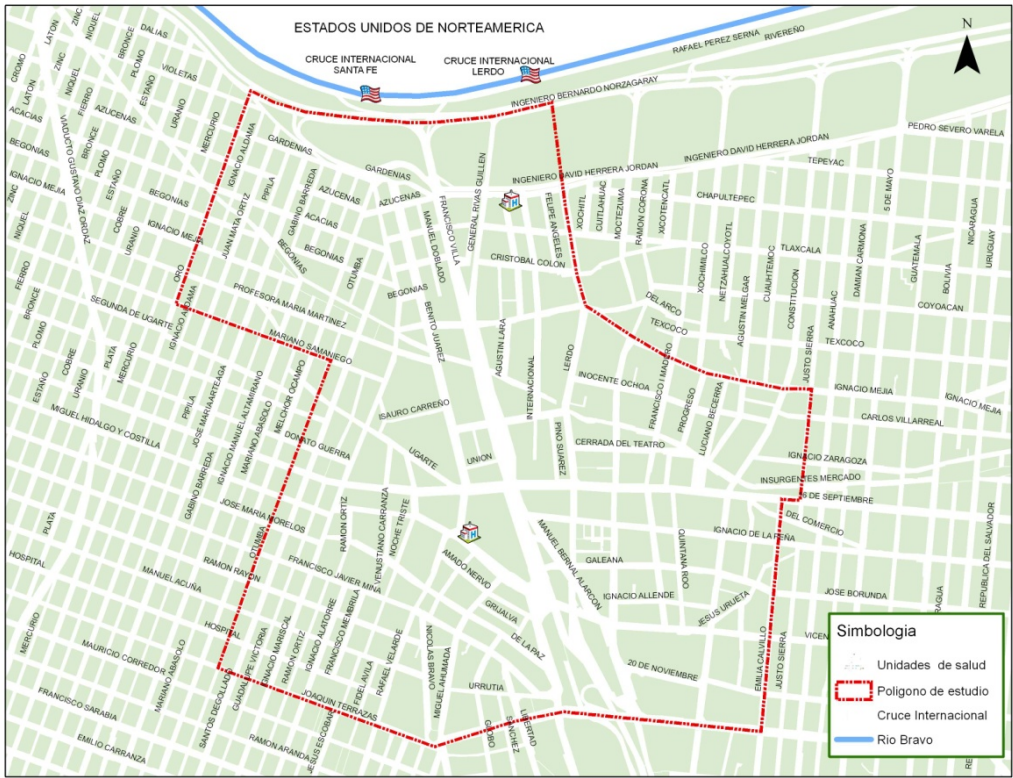

Ciudad Juárez se ubica en el estado fronterizo de Chihuahua al norte de México; su centro se localiza al norponiente de la ciudad, lejos del centro geográfico del centro de población. Entre sus características de fundación, el centro en sus inicios se conformó por la edificación de la Misión de Nuestra Señora de Guadalupe de Mansos del Paso del Río del Norte (Paso del Norte), en el año 1659, por Fray García de San Francisco quien siguió el modelo tradicional de los asentamientos fundados por españoles. Asimismo, el centro en la actualidad es un área limítrofe hacia el norte con Estados Unidos de América (EUA) vinculada mediante los puentes internacionales Santa Fe y Lerdo (ver figura 1).

Siguiendo la definición del polígono institucional que realiza el Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Juárez, Chihuahua (IMIP) y actualizando los datos acordes al censo de población y vivienda 2020 proporcionado por la plataforma espacio y datos de México del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la zona se cuenta con un total de 3,552 habitantes, de los cuales, 1,554 corresponden a la población femenina y 1,831 a población masculina. Asimismo, el rango de edad predominante se encuentra en el grupo de 30 a 59 años, con 1,360 personas; y del total de población en la zona, 140 presentan alguna discapacidad. Dentro de este polígono, existen un total de 1,891 viviendas, de las cuales 1,230 son viviendas particulares habitadas y 661 viviendas particulares no habitadas (ver figura 2).

Por otro lado, a manera de contexto, el CHCJ según Rutilio García (2010), ha sido impactado por fenómenos económicos y sociales de importancia como los siguientes:

- El arribo del ferrocarril a la zona Ciudad Juárez – El Paso a mediados del siglo XIX.

- El inusitado desarrollo económico de El Paso y la Zona Libre como posible paliativo para resolver problemas económicos de Ciudad Juárez.

- Fenómenos sociales como la Revolución Mexicana y su paso por la ciudad en 1911.

- La prohibición de la producción, venta y consumo de alcohol en los Estados Unidos a partir de 1920 mediante la Ley Volstead.

Es importante destacar que hacia 1920 la ciudad en aquel entonces era el centro, y sufrió un fuerte impacto en su desarrollo al convertirse en un punto estratégico para aquellos que buscaban internarse en los EUA o para quienes buscaban mejores oportunidades laborales. Además, “con la llegada del ferrocarril se erigió una de las construcciones más emblemáticas de la ciudad: la aduana fronteriza, emplazada apenas a 250 metros de la Plaza de Armas” (Gómez Martínez, 2010, p. 17). No obstante, a pesar de que la llegada del ferrocarril fue un acontecimiento de suma relevancia, la población de la ciudad no rebasaba los 10 mil habitantes a finales del siglo XIX.

Sin embargo, fue con la llegada del ferrocarril que se desarrolló una tendencia de crecimiento en la mancha urbana que se asentaba a los costados de las vías, principalmente por las industrias que buscaban aprovechar la cercanía con dicho transporte. Posteriormente, con la llegada del siglo XX y de la Revolución Mexicana a la ciudad fronteriza, se detuvo una dinámica de crecimiento económico que Ciudad Juárez había empezado en la primera década del siglo XX y en donde la zona centro fue un escenario de importancia en la toma de Ciudad Juárez. Por lo tanto, no solo se plantea la relevancia decisiva en el proceso de la revolución al efectuarse la toma de la ciudad, sino también en los impactos generados en la trama urbana por el paso de esta y el giro que tomó la ciudad posteriormente.

Por otro lado, para 1920 y con la aprobación de la Ley Volstead en EUA, Ciudad Juárez y en particular el centro, se vio impactado significativamente por esta ley de prohibición, pues bien, era común que ciudadanos estadounidenses se desplazaran hacia ese sector de la ciudad para beber y comprar alcohol.

La prohibición del alcohol en Estados Unidos provocó un aumento en la demanda de alcohol en Ciudad Juárez, lo que llevó a un crecimiento en la economía local y en la población de la ciudad. Sin embargo, este crecimiento también trajo consigo problemas sociales, ya que Ciudad Juárez se convirtió en una ciudad conocida por su consumo excesivo de alcohol y sus problemas de delincuencia. Los altos índices de consumo de alcohol y los actos delictivos, como arrestos y peleas, se volvieron cada vez más comunes en la ciudad.

Además, la prohibición del alcohol en Estados Unidos llevó al surgimiento de actividades ilegales en Ciudad Juárez, como la producción y el contrabando de alcohol a Estados Unidos; esto llevó a un aumento en la delincuencia organizada y el crimen en la ciudad. En particular, la zona centro comenzó a cobrar relevancia debido a que se estableció como una zona de diversión, que se extendería y consolidaría durante las décadas de los cincuenta, sesenta y setenta, teniendo como referente de ello la Avenida Benito Juárez y la llamada calle del diablo (Ugarte).

A medida que la zona centro se convirtió en el lugar por excelencia para la diversión y el turismo, también surgieron diversos problemas que, con el tiempo, generaron una imagen negativa de la zona. Este problema se vio agravado por el deterioro que se produjo durante los años noventa y la primera década del siglo XXI, cuando otros subcentros se consolidaron y compitieron en importancia, en tanto que ofrecían otras alternativas en diversas áreas de la ciudad. Esto sumado con otros factores económicos, políticos y urbanos, llevó al centro a un declive, ante lo cual se han realizado esfuerzos por parte de los diferentes niveles de gobierno desde 2013 hasta la actualidad, para mejorar su imagen, espacios y paisaje.

Asimismo, aunque la zona presente un deterioro físico, sigue siendo un espacio con gran actividad comercial y peatonal. Según menciona Gómez (2010), debido a la accesibilidad que presenta la zona centro, es ahí donde se concentra la máxima cantidad de peatones y la mayor congestión vehicular de toda la ciudad. La zona concentra una oferta comercial de importancia que genera una ocupación de suelo densa, valores de suelo altos y una mezcla diversificada de usos de suelo.

También es pertinente mencionar, que en esa zona de la ciudad se encuentran una variedad de monumentos históricos y bienes inmuebles con valor cultural de acuerdo con el Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que se describen a continuación (ver tabla 1).

| Monumentos históricos | |||||

| Nombre | Categoría | Género | Tipo arquitectónico | Época de construcción | Intervenciones |

| Catedral y Misión de Nuestra Señora de Guadalupe | Arquitectura religiosa | Arquitectura religiosa | Misión / Catedral | XVII | XIX, XX |

| Antigua Aduana de Ciudad Juárez | Arquitectura fiscal o financiera | Arquitectura fiscal o financiera | Establecimiento fiscal: Aduana | XIX | XX |

| Garita de metales | Arquitectura fiscal o financiera | Arquitectura fiscal o financiera | Establecimiento fiscal: Garita | XIX | Sin información |

| Bien inmueble de valor cultural | |||||

| Comercio | Arquitectura comercial y de servicios | Edficio comercial | Comercio | XX | Sin información |

| Escuela Revolución | Arquitectura escolar | Edificio escolar | Escuela Revolución | XX | Sin información |

| Hotel sur | Arquitectura comercial y de servicios | Edificios de alojamiento | Hospedaje de viajeros: hotel | XX | Sin información |

| Templo bautista | Arquitectura religiosa | Edificio de arquitectura religiosa | Templo | XX | Sin información |

| Comercio (Edificio San Luis) | Arquitectura comercial y de servicios | Edficio comercial | Comercio | XX | Sin información |

| Comercio (Edificio Sauer) | Arquitectura comercial y de servicios | Comercio comercial y o | Comercio | XX | Sin información |

| Monumento a Benito Juárez | Arquitectura conmemorativa o votiva | Monumento conmemorativo | Monumento conmemorativo | XX | Sin información |

Tabla 1. Monumentos históricos y bienes inmuebles de valor cultural. Fuente: Autoría propia con datos del INAH, 2023.

Por último, la condición actual del centro histórico considerando las diversas intervenciones realizadas por el gobierno y algunos locatarios, muestran esfuerzos por intentar revertir una inercia de deterioro urbano y social, lo que posiciona la zona en una encrucijada constante al concentrar actividades que impactan negativamente su imagen y percepción, como lo son la violencia, el narcotráfico y la desaparición de mujeres en la zona, actividades que si bien se han manifiestan en la ciudad de manera general, han sido una constante en el centro (ver figura 3).

Metodologías para comprender y definir el centro histórico

Partiendo del enfoque cualitativo aplicado en esta investigación, el cual “se interesa por captar la realidad social a través de la mirada de la gente que está siendo estudiada, es decir, a partir de la percepción que tiene el sujeto de su propio contexto” (Sánchez y Murillo, 2021, p.154) y la aplicación del método fenomenológico para el abordaje de la realidad, el cual de acuerdo con Tracy (2020) busca abordar las experiencias de los sujetos tal cual son vividas, se presenta un ejercicio metodológico realizado durante el primer trimestre de 2022, que viene a complementar el seguimiento de una investigación de autoría propia ejecutada durante 2020 titulada “La reivindicación del paisaje urbano histórico a través del espacio público”, en la cual quedaron pendientes para el abordaje los elementos patrimoniales de la zona centro. Para ello, se han establecido una tipología de actores seleccionados a partir del tiempo de residencia en la zona y la ciudad.

Esto tuvo como finalidad aplicar entrevistas en profundidad la cual es una “técnica cualitativa de carácter holístico, en la que el objeto de investigación está constituido por la vida, experiencias, ideas, valores y estructura simbólica del entrevistado aquí y ahora” (Sierra Caballero, 2020, p. 327). Dichas entrevistas, fueron sistematizadas y analizadas mediante el software cualitativo Atlas ti para logar obtener experiencias de vida y perspectivas sobre un área en común, permitiendo construir un marco amplio sobre los imaginarios urbanos y construcción social del espacio; obteniendo perspectivas desde adentro y contrastadas con quienes habitan fuera del centro. Por ello, se definieron tres grupos de actores, que son:

- Grupo 1: Sujetos con más de treinta años habitando el CHCJ.

- Grupo 2: Sujetos mayores de 18 años y con menos de treinta habitando el CHCJ.

- Grupo 3: Sujetos con más de treinta años habitando en Ciudad Juárez, pero fuera del área de estudio y que por lo menos visiten la misma dos veces por semana.

Asimismo, la identificación de los participantes por grupo se distribuyó de la siguiente manera (ver tabla 2):

| Relación de entrevistados | ||||||||||

| Grupo 1 | ||||||||||

| No./ Edad | 1. 70 años | 2. 58 años | 3. 49 años | 4. 41años | 5. 39años | 6. 55 años | 7. 64 años | 8. 58 años | 9. 67 años | 10. 44 años |

| Género | Hombre | Hombre | Hombre | Mujer | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre |

| Profesión | Lustrador | Comerciante | Contador | Ama de casa | Abogado | Comerciante | Electricista | Comerciante | Parquero | Agente inmobiliario |

| Educación | Secundaria | Licenciatura | Licenciatura | Comercio | Licenciatura | Secundaria | Preparatoria | Preparatoria | Primaria | Licenciatura |

| Tiempo en el centro | 70 años | 58 años | 49 años | 37 años | 39 años | 50 años | 64 años | 58 años | 40 años | 44 años |

| Originario | Ciudad Juárez | Ciudad Juárez | Camargo, Chih. | Ciudad Juárez | Ciudad Juárez | Zacatezas | Ciudad Juárez | Ciudad Juárez | Oaxaca | Ciudad Juárez |

| Grupo 2 | ||||||

| No./ Edad | 1. 25 años | 2.19 años | 3. 22 años | 4. 28 años | 5. 18 años | 6. 20 años |

| Género | Mujer | Mujer | Hombre | Hombre | Hombre | Mujer |

| Profesión | Secretaria | N/A | Mesero | Desempleado | N/A | Empleada de maquiladora |

| Educación | Estudiante grado |

Estudiante grado |

Preparatoria | Preparatoria | Estudiante grado |

Secundaria |

| Tiempo en el centro | 20 años | 19 años | 16 años | 28 años | 10 años | 15 años |

| Originario | Hermosillo, Sonora | Ciudad Juárez | Ciudad Juárez | Madera, Chih. | Ciudad Juárez | Ciudad Juárez |

| Grupo 3 | |||||

| No./ Edad | 1. 54 años | 2. 66 años | 3. 72 años | 4. 44 años | 5. 38 años |

| Género | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre |

| Profesión | Carpintero | Comerciante | Comerciante | Comerciante | Cantinero |

| Educación | Secundaria | Licenciatura | Licenciatura | Preparatoria | Secundaria |

| Tiempo viviendo en Juárez / no en el centro | 40 años | 66 años | 50 años | 41 años | 38 años |

| Originario | Valle de Allende, Chih. | Ciudad Juárez | Ciudad de México | Guadalajara | Ciudad Juárez |

Tabla 2: Perfiles de los participantes grupo 1,2 y 3. Fuente: Elaboración propia

Las categorías de análisis utilizadas para la codificación de la información recabada se dividieron en cuatro, las cuales se describen de la siguiente manera:

- Percepción del espacio:

- Referida a cómo los entrevistados conciben y experimentan el espacio que los rodea

- Vida cotidiana

- Prácticas, actividades y rutinas que los entrevistados realizan de manera individual o colectiva en su interactuar con en el centro

- Usos y costumbres

- Tradiciones y hábitos que se han desarrollado a lo largo del tiempo identificables en la zona por parte de los entrevistados

- Imaginarios

- Identificación de elementos tangibles o intangibles significativos dentro de la zona por parte de los entrevistados

Una vez alcanzado el punto de saturación en la aplicación de las entrevistas, se contabilizó un total de 21 participantes entre los tres grupos. Posteriormente, se implementó una segunda etapa relacionada con la observación no participante durante un mes (marzo de 2022). Se generaron horarios de visita distribuidos en diferentes días y horas de la semana y en distintas ubicaciones dentro de la zona con la finalidad de generar una bitácora que documentara las prácticas y fenómenos generados de manera individual y colectiva.

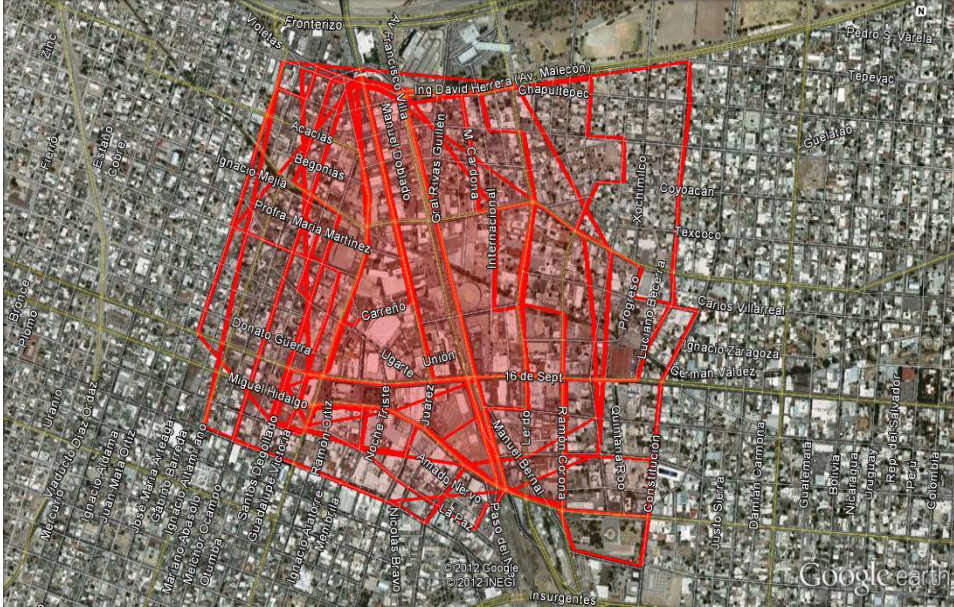

Finalmente, la tercera etapa denominada “límites difusos” se presenta como el principal aporte metodológico en este trabajo. Esta etapa no solo permitió establecer los límites espaciales del área, sino que también permitió ubicar un área de estudio generada a partir de la experiencia de vida de los 21 participantes en los grupos 1, 2 y 3. Este ejercicio no tiene precedentes en la delimitación social del CHCJ en la frontera, ofreciendo un contexto espacial sobre la zona que reside en la concepción de límites imaginarios diversos y extrapolados al plano físico.

La primera de las etapas para este ejercicio, consistió en proporcionar una imagen satelital impresa del centro histórico a través de Google Earth, capturada a una elevación de 1,100 metros y con medidas 90×60 (ver figura 4), la cual se cubría con una hoja de papel albanene para cada entrevistado; con la finalidad de que se estableciera manualmente con la ayuda de un marcador, las delimitaciones espaciales sobre lo que consideran Centro Histórico, orientando al entrevistado sobre ubicación de calles y edificios importantes cuando así se solicitaba. Es importante destacar que se seleccionó esta escala de trabajo porque los propios participantes no habían establecido límites sobre qué es el centro, por lo que la escala dependerá en gran medida del tipo de trabajo a realizar.

La segunda fase consistió en digitalizar cada uno de los polígonos resultantes y los elementos de importancia señalados, producto de la delimitación espacial del Centro Histórico utilizando Google Earth. Se utilizó la función “agregar polígono” y se modificó el grosor de las líneas y la opacidad del área.

A continuación, se muestran las imágenes que contienen las diversas delimitaciones del centro histórico, iniciando con el grupo 1 de los actores entrevistados señalado en color rojo (ver figura 5), prosiguiendo con los grupos 2 en color verde (ver figura 6) y 3 en color azul (ver figura 7), siguiendo la teoría cromática de color. Las áreas en las cuales el color denota mayor intensidad se deben a la coincidencia de un mayor número de polígonos, siendo las áreas con menor intensidad de color, aquellas donde coinciden el menor número de polígonos, de los cuales, se aprecian sus límites a partir de las diversas líneas trazadas.

Habiendo expuesto lo referente a los limites espaciales del Centro Histórico según los diversos grupos de actores, se muestra a continuación y de acuerdo con la teoría cromática del color, la sobreposición de los polígonos identificados por cada uno de los actores según los colores asignados para cada grupo, recordando que para el grupo 1 se asignó el color rojo, para el grupo 2 el color verde y para el grupo 3 el color azul (ver figura 8 y 9).

La figura 9 permite ubicar un área común que aparece en un tenue color blanco. Esta área tiene una delimitación espacial diversa del CHCJ, pero a su vez, conforma un área central de coincidencia en estas delimitaciones. Los límites difusos parten, en este caso, desde la experiencia de vida y el imaginario geográfico y urbano de un espacio específico por parte de los entrevistados.

No obstante, esas delimitaciones adquieren diferentes matices además de encontrar un área común de coincidencia. En la figura 8 se aprecian diferentes tonalidades que señalan la convergencia entre determinados polígonos. En ese sentido, valdría la pena preguntarse sobre la posibilidad de potencializar áreas que, aunque no coinciden entre la totalidad de actores, pueden tomarse como áreas de transición entre lo que es y lo que deja de ser el centro.

Si bien el área de estudio producto de la sobreposición de polígonos hace referencia a la parte histórica de la ciudad, el llamado “primer cuadro”, esta también es concebida como un área donde confluye la gran mayoría del transporte urbano. Por lo tanto, es un área constante de flujo peatonal y vehicular, convirtiéndose en un área de uso frecuente y que, además, concentra la mayor parte de los edificios considerados monumentos históricos o bienes inmuebles de valor cultural.

Los imaginarios urbanos, el patrimonio arquitectónico y su relación con los límites difusos del Centro Histórico

Una vez definidos los límites espaciales de los distintos actores, se procede a abordar las percepciones acerca de los elementos simbólicos que se han identificado en la zona, toda vez que “los símbolos son capaces de otorgar valor significativo y comprensivo a los hechos o a la realidad en sí. Gracias al uso de elementos figurativos e imágenes los seres humanos pueden otorgar sentidos, lo cual les permite por una parte comunicar, expresar y definir la realidad circundante y por otra comunicarse, expresarse y definirse en ella” (Sola-Morales, 2014, pág. 13).

Debido a que la cotidianidad del primer grupo se centra en el componente físico asociado a los elementos arquitectónicos de este espacio, estos tienen una carga simbólica particular asociada principalmente a las experiencias de vida que han generado a lo largo del tiempo con los mismos. La relación del sujeto con determinadas edificaciones de su entorno, no sólo se presenta como un elemento más en su relación con su espacio inmediato de vida, sino que son reconocibles a través del tiempo y las consideran parte del patrimonio de la zona, en donde algunos de ellos tienen reconocimiento institucional.

Mediante la figura 10, se retoman las delimitaciones espaciales sobre el CHCJ realizadas por los actores del grupo 1, donde se destacan los elementos simbólicos que los propios participantes señalaron y, que posteriormente se digitalizaron: En color negro (6) la Av. Juárez, en verde la ex – aduana (Museo de Revolución en la Frontera MUREF) (3), en naranja la misión de Guadalupe y catedral (2), en cian la ex – presidencia (1), en amarillo la Av. 16 de septiembre (4) y en morado los mercados Cuauhtémoc, Reforma, Hidalgo y Juárez (5).

De los elementos identificados, solo la ex aduana, misión y catedral tienen un valor como monumento histórico de acuerdo con el INAH, sin embargo, este es un primer acercamiento para explorar la asignación de significados asociados a elementos tangibles que trascienden una clasificación institucional, es decir, hay un significado simbólico. También es interesante resaltar, que estos entrevistados valoran espacios públicos como significativos siendo el caso de la Av. Juárez y la Av. 16 de septiembre, así como lugares de comercio como lo son los mercados, elementos que tradicionalmente han definido la vida y actividades en el centro de la ciudad.

Con esto, no sólo se sitúan los elementos simbólicos dentro de los propios límites espaciales referidos por los actores del grupo 1, sino que, además, se genera una cartografía de lo simbólico, donde se denota la necesidad del símbolo por parte del imaginario como un mecanismo de expresión en el mundo de lo físico, aquello que le permite abandonar su condición virtual y situarse como un elemento tangible dotado de significado. Por ello, los elementos anteriormente referidos, permiten una aproximación que se desprende de lo imaginado, se sitúa en lo espacial y se concreta en la dimensión de lo físico.

Asimismo, dichos elementos físicos, cobran relevancia en la cotidianidad de los actores por conformar una parte integral en sus experiencias de vida. Es decir, para el grupo 1, la forma de visualizar el centro, se consolida a través del valor simbólico que determinados elementos tangibles tienen acorde a las propias experiencias de vida que han generado en torno a ellos, son parte de su memoria y por consiguiente de su proceso de vida.

“…Estas pues sí, esto que ya le he mencionado como la Juárez, la 16 y la iglesia y los otros que ya marqué pues son cosas con las que he convivido durante toda mi vida, finalmente aquí nací y desde que tengo memoria he estado en contacto con esos lugares, tengo buenos recuerdos de eso y pues por ese motivo tienen un valor para mi” (Participante 2, grupo1).

“…Yo llegué joven a Juárez…y mucho de lo que, pues tengo aquí, he vivido aquí en lo que viene siendo el callejón (en la zona centro), entonces este pues ya en mis cuarenta y tantos (años) viviendo aquí, pues hay cosas que son este pues si parte de lo que uno hace, antes ya hace años cuidaba yo carros en la Juárez, también le salía ahí cuando no trabajaba, pero ya le estoy hablando de hace años, me tocó lo mero bueno de la Juárez de eso me acuerdo bien…” (Participante 9, grupo 1).

“…Tengo varios recuerdos de los mercados, trabajé en el Cuauhtémoc y en el Juárez un tiempo siendo más joven, pero, además, muchos de los que nacimos aquí, fue común que surtiéramos el mandado en algunos de ellos, era lo que había en ese tiempo y actualmente pues también es más barato que en las tiendas grandes…” (Participante 1, grupo 1).

“…El centro en general era otra cosa hace algunos años, quienes hemos vivido aquí se lo pueden decir, convivíamos de otra manera… muchas cosas han cambiado y no para bien…hay muchas cosas, historias, edificios que no se conocen o se han descuidado y en general pienso que gran parte de la ciudad no está interesada en este espacio, incluso no lo conocen…” (Participante 4, grupo 1).

Con ello, se da cuenta de la asignación de significados a partir de la recreación derivada de la memoria. Desde ella, el tiempo y el espacio conforman la imagen de ese entorno en el que se ven inmersas las experiencias de vida, articuladas a través de lo significativo y extrapoladas en símbolos. Estos son identificados con formas físicas particulares y, en algunos casos, patrimoniales.

Asimismo, es importante señalar, que además del reconocimiento de símbolos físicos particulares referenciados a elementos arquitectónicos, las dinámicas sociales que en ellos se articulan o articularon, forman parte de esas características intangibles pero complementarias entre la relación de lo social y el plano de lo físico, lo cual, se constituye en este grupo de actores, como una reciprocidad necesaria para la asignación de significados, pues ello no sería posible si en dichos lugares no se habrían generado experiencias de vida.

Finalmente, es importante mencionar que los entrevistados de este grupo, consideran que los elementos significativos mencionados anteriormente, no son considerados como tales por el resto de la ciudad, ya que se asume que la decadencia en la que se encuentra la zona, condiciona las formas de interacción y valoración de estos elementos por parte de aquellos que no están familiarizados con el entorno.

Por otro lado, en lo correspondiente a los actores del grupo 2, compuesto por sujetos mayores de 18 años, pero con menos de treinta años habitando el CHCJ, la asignación de significados nuevamente se ve referida a elementos arquitectónicos, donde destacan la catedral (1) y la ex – aduana (MUREF) (2), ambos declarados monumentos históricos por INAH (ver figura 11).

Los elementos referenciados en esta cartografía de lo simbólico a partir de los actores del grupo 2, se constituyen significativamente al ser parte de la cotidianidad de los propios actores como elementos en los cuales, como lo es en el caso de catedral, se ha interactuado y se sigue interactuando de manera directa dentro y fuera del inmueble.

“…lo otro que le decía de catedral…pues es porque acompaño a mi mamá desde chavo, ella casi nunca falta y pues la acompaño para que no vaya sola entonces este pues si, por eso creo que es algo importante de aquí…porque además pues es un lugar bonito, cuando estoy ahí a veces me acuerdo de cuando estaba más chico y además mucha gente va siempre…otras iglesias no se parecen a esa” (Participante 5, grupo 2).

“…En lo que viene siendo la catedral, muchos de los chavos de aquí o al menos de los que quedan nos encontrábamos ahí, yo es un lugar que frecuentaba con mis papás y tengo recuerdos padres del lugar…creo hay una o dos fotos afuera de ahí…ahora si voy, no tan seguido por la escuela, pero cuando voy pues si me acuerdo…de hecho, una de esas fotos es de las que más me gusta con mis papás…es diferente pues porque es catedral, no hay otras en ciudad…” (Participante 1, grupo 2).

Las prácticas arraigadas en los actores y vinculadas con su concepción actual sobre la importancia de estos elementos, hacen referencia a la vigencia de las prácticas y ritos religiosos que legitiman sus significados. Estas prácticas se muestran constantes en la vida cotidiana a través del tiempo y el espacio, convirtiéndose en un referente que determina las características únicas de la zona centro. La catedral, en particular, es un símbolo que sólo se encuentra en esta zona y no en otra parte de la ciudad. Por lo tanto, la catedral se ha convertido en un elemento emblemático de la zona centro, y su importancia se mantiene viva gracias a las prácticas religiosas arraigadas en los habitantes de la zona de acuerdo con lo expresado por los entrevistados del grupo 2 (ver figura 12).

Fuente: Autoría propia, marzo 2022

En lo que se refiere al segundo de los elementos simbólicos, que es la ex-aduana (MUREF), la asignación de significados por parte de los actores del grupo 2 se construye a partir de la noción histórica que se tiene de este inmueble y el uso actual. Este edificio es considerado un símbolo que ha permanecido en CHCJ y que refiere a una parte integral de su historia.

“…Por ejemplo en lo que es el museo (MUREF), nos llevaron de la escuela cuando estaba más chico, me acuerdo mucho de la plática que nos dieron, de la historia del lugar, se me quedó muy grabado porque son cosas que no sabe uno y como siempre paso por ahí, se me hace chido verlo…aunque ahora pues no ayuda mucho que se ponen los vendedores enfrente…también le iba a platicar que me gusta ir al museo cuando veo que ponen cosas nuevas (exposiciones) a veces llego cuando hay algo nuevo…y pues si este es algo que es importante para mi y creo que debe de serlo para todos por eso de la historia” (Participante 3, grupo 2).

“…Ese edificio en particular creo es lo que más me gusta del centro porque se ve diferente a todo lo demás y lo poco que sé y por las fotos que tienen ahí…sé que fue pues ¿Cómo decirle?… importante en la historia de la ciudad…entonces yo pienso que es de las cosas importantes que puede tener el centro y Juárez” (Participante 4, grupo 2).

El MUREF es visto como un espacio que ha sido testigo de diversos acontecimientos históricos, lo que lo convierte en un lugar significativo para este grupo de entrevistados. Además, su arquitectura y estilo lo hacen un elemento distintivo en la zona y lo asocian con la identidad de la ciudad.

Los actores del grupo 2 también destacan la importancia del MUREF (ver figura 13) como un espacio que promueve la cultura y el arte, al ser utilizado para exposiciones y eventos culturales. Esta función cultural le da al edificio una nueva dimensión simbólica, ya que no solo es valorado por su historia, sino también por su función actual.

Es importante destacar que la asignación de significados a los elementos simbólicos no se limita a una categorización histórica, sino que es un proceso dinámico y en constante evolución. Los actores del grupo 2, al igual que los del grupo 1, identifican estos elementos como representativos de la zona y los relacionan con sus experiencias de vida. A través de la memoria y el relato, los significados se mantienen vigentes en la actualidad.

Según Salvador Salazar (2010), los relatos son fundamentales en la construcción de las representaciones, ya que transforman los espacios en lugares concretos y significativos para las personas. En el caso de los elementos simbólicos del centro histórico de Ciudad Juárez, los relatos se relacionan con los componentes físicos que conforman estos vestigios urbanos y que son fundamentales para la representación del espacio.

Por lo tanto, es importante considerar que los elementos simbólicos del centro histórico no sólo tienen una relevancia histórica, sino que también tienen un significado y son representativos en la actualidad. Los actores del grupo 2 los identifican como parte integral de la historia de Ciudad Juárez y como elementos que evocan la identidad y la memoria colectiva de la zona.

Fuente: Autoría propia, marzo 2022

Finalmente, en lo concerniente al grupo 3 de los actores seleccionados, los referentes significativos de mayor relevancia son la Av. Juárez (1) y catedral (2); señalados en color negro para el primero y naranja para el segundo (ver figura 14).

Fuente: Autoría propia

Para los actores del grupo 3, en su condición de usuarios no residentes de la zona centro, la asignación de significados en relación con los elementos ya mencionados, refiere en el caso de la Av. Juárez a la importancia de este espacio como lugar de recreación, en tanto que fueron participes de esta dinámica en el pasado.

“…en su momento, casi cuando comencé a salir, los amigos era de los primeros lugares que lo llevaban a uno, sólo que en ese tiempo pues la Juárez era otra cosa, dicen que siempre ha sido inseguro y a lo mejor sí, pero nada que ver a lo que ahora es, antes iba mucha gente y se ponía muy padre porque además cerraban mucho más tarde y pues estaba bien, o sea se veía agradable…” (Participante 2, grupo 3).

“…La Juárez era el lugar en donde todo mundo iba, era otro ambiente, pero también Juárez era diferente…nada de eso quedó…nomas algunos edificios, pero pues apenas y se parecen…yo por ejemplo les platico a mis hijos cuando cruzamos al paso (Texas) por la Juárez, que ahí era un lugar a todo dar, siempre me encontraba con los chavos del barrio ahí…” (Participante 3, grupo 3).

Es importante señalar, que existe una representación visual sobre lo que es y lo que era este lugar a partir de la experiencia de vida de cada sujeto, pero que además y según este grupo, la Av. Juárez era un espacio significativo inclusive para aquellos que recién llegaban a la ciudad, es decir, era un espacio cuyo significado podría verse extrapolado fuera de los límites de la zona centro, incluso, de los límites de la ciudad.

En este sentido, el significado atribuido a este espacio se construye a través de la memoria, lo que implica una comparación espacial que, situada en el presente, se relaciona con las vivencias personales y el conocimiento de la zona. Existe, por tanto, una referencia a la importancia de un espacio que alberga múltiples edificaciones, algunas catalogadas como monumentos históricos y otras como inmuebles de valor cultural, pero sobre todo con un valor significativo en la memoria colectiva por sus vivencias generadas. Aunque el espacio existe en la actualidad (ver figura 15), la asignación de un significado está asociada a una temporalidad específica que difiere de lo que es hoy en día y que principalmente se sitúa en la década de los setenta.

Fuente: Autoría propia, marzo 2022

El segundo elemento de gran importancia para el grupo 3, es la catedral de la ciudad. Este monumento adquiere un significado profundo y duradero debido a su relevancia histórica y religiosa en Ciudad Juárez y en el centro histórico en particular. Aunque la misión de Guadalupe, por su antigüedad, tenga una mayor carga histórica, la catedral se considera un elemento determinante en la historia de la ciudad, ya que su uso frecuente y la interacción de los habitantes con ella le han dado un simbolismo importante.

“…Por ejemplo pues catedral pienso yo que es importante por la historia de la ciudad ¿no? igual cuando se reciben visitas unos los lleva al centro a ver catedral…aunque ahora el centro esté medio descuidado…pues catedral sigue siendo un punto importante…” (Participante 1, grupo 3).

“…Cuando voy al centro y paso por catedral, es común ver gente tomándose fotos ahí en catedral, ya tengo algunos yendo para aquel lado y siempre que he pasado por ahí hay alguien me imagino que son turistas…de vez en cuando…entro rápido y siempre he pensado que pues es algo que representa la historia de la ciudad…” (Participante 4, grupo 3).

Es interesante destacar que, además del significado otorgado por los participantes, la catedral también adquirió una connotación turística en la zona según se señala. Este era un lugar de visita frecuente para quienes acudían a la ciudad, lo que le confiere un valor adicional y una trascendencia más allá del contexto local. En resumen, la catedral de la ciudad es un elemento simbólico importante para el grupo 3 debido a su valor histórico y religioso, así como por su relevancia turística en la zona.

En resumen, los imaginarios urbanos que se generan en el CHCJ parten de la relación y el significado que los actores otorgan a determinados espacios y elementos arquitectónicos en particular considerados simbólicos, así como a las dinámicas sociales que se han desarrollado en torno a ellos. Esta relación entre lo social y lo arquitectónico es el punto de partida para la creación de símbolos dotados de significado. Los actores entrevistados se han apropiado de los elementos arquitectónicos que les son significativos y, mediante la memoria y el relato, crean imaginarios urbanos que se articulan en torno a ellos.

Es importante destacar que la situación actual del centro histórico tiene un papel determinante en la configuración de los imaginarios urbanos de la zona. La decadencia y el deterioro que se pueden apreciar en algunos de sus elementos arquitectónicos han contribuido a que la representación actual del CHCJ sea referida como un lugar decadente. No obstante, estos mismos elementos simbólicos significativos para los actores del CHCJ son los que les permiten recrear imaginarios urbanos que les transportan a épocas pasadas.

Por tanto, se puede afirmar que la relación entre lo social y lo arquitectónico es esencial para la configuración de los imaginarios urbanos del CHCJ. Los elementos arquitectónicos, a través de la memoria y la experiencia de los actores, adquieren un significado que se convierte en parte del patrimonio cultural de la ciudad. Por ello, resulta necesario preservar y restaurar los elementos arquitectónicos del CHCJ para mantener vivos los imaginarios urbanos y simbólicos que se han creado en torno a ellos.

Conclusión

La zona de estudio tiene una fuerte carga simbólica, significativa e histórica para sus habitantes y visitantes. La construcción de los imaginarios urbanos en torno a esta zona está fuertemente influenciada por la memoria colectiva, las vivencias personales y las interacciones con espacios y elementos arquitectónicos específicos en el área.

Por ello, se destaca la importancia de preservar y proteger el patrimonio histórico y cultural de la zona, no solo por su valor histórico y cultural, sino también por el papel que juega en la construcción de la identidad colectiva y la proyección de la ciudad hacia el exterior. La promoción del turismo cultural y la revitalización de la zona pueden contribuir a la conservación del patrimonio y a la generación de nuevas experiencias y vivencias que enriquezcan los imaginarios urbanos en torno al espacio de estudio.

En este sentido, es importante mencionar que “el espacio sólo adquiere un significado en función de las relaciones, y una relación significativa no puede ser entendida al margen del estado cognoscitivo de los individuos ni del contexto dentro del cual se encuentran. El espacio social, por consiguiente, está compuesto por un conjunto de sentimientos, imágenes y reacciones con respecto al simbolismo espacial que rodea al individuo” (Harvey, 2007, p 28).

Aunque en el centro histórico se puedan percibir actividades que han perdurado en el tiempo, la dinámica de cambio se mantiene como una constante. Los cambios más evidentes se reflejan en los elementos arquitectónicos, la socialización, los usuarios de la zona y la seguridad. Cada uno de estos elementos, en relación con lo expresado por los entrevistados y lo observado en los recorridos de campo, mantiene un vínculo en el que se entrelazan realidades del pasado y problemáticas del presente. De esta forma, la construcción de los imaginarios se edifica a partir de lo tangible relacionado a espacios y elementos puntuales como calles y edificios, los cuales generan una evocación a prácticas específicas que en su mayoría están relacionadas al pasado.

Por lo anterior, también es importante destacar que existe una “conciencia espacial” (Harvey, 2007, p. 17) desde la cual los sujetos otorgan significados históricos y actuales. Esto permite a su vez dar cuenta de cómo los entrevistados perciben y experimentan el espacio que los rodea, y cómo esto influye en la construcción social del espacio, en tanto que este no es simplemente una entidad física, sino que es construido socialmente a través de factores objetivos como subjetivos, incluyendo la arquitectura, la historia, la cultura y las relaciones sociales de quienes habitan, viven y utilizan el CHCJ.

En este sentido, al ubicar elementos simbólicos significativos, en elementos arquitectónicos en particular, no reduce al imaginario urbano a un objeto, sino que, en todo caso, es a través del objeto, que se manifiestan experiencias de vida en una zona en donde valdría cuestionarse si la connotación de histórico sigue estando vigente. Asimismo, es importante mencionar que los espacios y elementos arquitectónicos señalados como significativos / simbólicos por los participantes, en algunos casos cuentan con nombramiento de monumento histórico o inmueble de valor cultural por el INAH.

Es interesante destacar que en este trabajo la condición simbólica de un inmueble no se adquiere a través de una declaración oficial, sino que depende del significado que los entrevistados le otorgan por su experiencia personal. En el caso del CHCJ, la noción de patrimonio no ha sido un referente para la toma de decisiones, y los elementos arquitectónicos considerados patrimoniales, son limitados. Por lo tanto, es importante partir del valor y significado que los habitantes otorgan a dichos elementos, para reinterpretar el concepto de patrimonio en una ciudad fronteriza.

Si bien este trabajo relaciona los elementos de patrimonio tangibles como significativos, se debe reconocer que existen una variedad de espacios y prácticas que son parte de la zona, por lo que es necesario explorar y promover su mejora a través de intervenciones integrales que, “además de la regeneración arquitectónica y urbanística, incluyan la mejora del tejido social y comercial” (Jiménez, 2016, p. 39). Esto cobra relevancia cuando se resaltan las características de una zona cuyas dinámicas sociales han sido conflictivas, en donde más allá de las intervenciones urbanas realizadas por los distintos órdenes de gobierno, se deja al descubierto la necesidad de generar intervenciones sociales, en las cuales residentes, comerciantes y usuarios de la zona sean incluidos en el proceso buscando áreas de oportunidad que consoliden el potencial paisajístico, urbano y turístico del CHCJ.

Finalmente, será importante que este ejercicio se replique en otros sectores de la población que pueden ser beneficiados de este espacio, como son los niños, los jóvenes, las mujeres, los grupos indígenas, personas con discapacidad y adultos mayores, por mencionar algunos, pues su percepción de dicho espacio y sus elementos, permitiría ampliar el entendimiento de los imaginarios en el centro. Para ello, replicar la metodología de limites difusos, puede ofrecer otras perspectivas que permitan dimensionar el espacio y sus componentes, toda vez que se permitiría mapear una diversidad de aproximaciones y con ello buscar concretar un polígono más inclusivo de lo que es y lo que implica la zona centro.

Además, esta propuesta metodológica tiene el potencial de brindar una oportunidad para mapear diferentes sectores y escalas de la ciudad, lo que permitiría una mayor comprensión de la ubicación de elementos simbólicos significativos dentro de la trama urbana. Esto incluye identificar problemáticas, áreas inseguras y áreas seguras, entre otros aspectos relevantes. Mediante este enfoque, se puede buscar la convergencia espacial de estos elementos desde la perspectiva de diversos actores, lo que resulta en la consolidación de áreas que podrían beneficiarse de intervenciones específicas.

La aplicación de esta propuesta metodológica en futuras investigaciones ofrece la posibilidad de profundizar en el análisis de la ciudad desde múltiples perspectivas. Al mapear y comprender de manera más detallada los diferentes sectores y escalas de la ciudad, se pueden identificar oportunidades para mejorar la calidad de vida de los habitantes y promover un desarrollo urbano más inclusivo. Esta aproximación metodológica brinda una alternativa para investigaciones posteriores que busquen abordar los desafíos urbanos de manera integral y orientar intervenciones efectivas en beneficio de la comunidad a través de su propia experiencia de vida.

Bibliografía

Alicia, L., Aguilar, M. Á., & Hiernaux, D. (2007). Lugares e imaginarios en las metrópolis. Barcelona: Anthropos Editorial-Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa.

Augé, M. (1998). Hacia una antropología de los mundos contemporáneos. Barcelona: Gedisa.

Bachelard, G. (1965). La poética del espacio. México: Fondo de Cultura Económica.

Barrera Urbina, F., & Tenorio Castañeda, L. F. (2019). Devenir, presencias y ausencias en el Centro Histórico de Ciudad Juárez. Revista Pueblos y Fronteras Digitales, 1-30. Recuperado el 3 de julio de 2023, de https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=90662907005

Camallonga, J. S. (2013). CENTROS HISTÓRICOS: ÁNALISIS Y PERSPECTIVAS DESDE LA GEOGRAFÍA. Revista digital para estudiantes de geografía y ciencias sociales, 118. Recuperado el 26 de Diciembre de 2022, de https://web.ua.es/es/revista-geographos-giecryal/documentos/joaquin-santamaria.pdf

Ceniceros, B. (2020). El paisaje urbano desde la frontera Juárez – El paso. Mapeando manifestaciones de arte urbano desde el bordo. Eure, 181-201. Recuperado el 3 de julio de 2023, de https://www.redalyc.org/journal/196/19660638010/19660638010.pdf

de Certau, M. (2000). La invención de lo cotidiano I: Artes de hacer. México: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, A.C.

de Suremain, C.-É. (2019). Los “oficios” del niño guía. Niñez, imaginario y prácticas del patrimonio en México. Desacatos. Revista de Ciencias Sociales, 114-129. Recuperado el 18 de Diciembre de 2022, de https://desacatos.ciesas.edu.mx/index.php/Desacatos/article/view/2136/1492

Galimberti, C. I. (2013). Patrimonio cultural y representaciones territoriales. Estudio de los imaginarios sobre la ribera de Rosario, Argentina. Arquitectura y urbanismo, 8-16. Recuperado el 10 de Noviembre de 2022, de https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=376834402002

García Canclini, N. (1997). Imaginarios urbanos. Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires.

García Cuetos, M. P. (2012). El patrimonio cultural: conceptos básicos. Zaragoza, España: Prensas Universitarias de Zaragoza.

García, R. (García, Rutilio (2010).Ciudad Juárez la fea: tradición de una ciudad estigmatizada, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua, México). Ciudad Juárez la fea: tradición de una ciudad estigmatizada. Ciudad Juárez: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Gómez Martínez, Á. (2010). Breve historia del Centro y su ciudad. En E. Meza Carpio, Relatos de la memoria. La erosión del Centro Histórico en la ciudad fronteriza. Ciudad Juárez: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Gutiérrez Casas, L. E. (2009). Ciudad Juárez en los sesenta: la estructura urbana en transición. Nóesis, 128-154. Recuperado el 14 de agosto de 2015, de https://www.redalyc.org/pdf/859/85919840007.pdf

Guzmán-Ramiréz, A. (2016). Los imaginarios urbanos y su utilización como herramiento de análisis de los elementos del paisaje. Revista Legado de Arquitectura y Diseño, 47-60. Recuperado el 21 de enero de 2023, de https://legadodearquitecturaydiseno.uaemex.mx/article/view/4760/3158

Harvey, D. (2007). Urbanismo y desigualdad social. Madrid: Siglo XXI de España Editores.

Herrera, J. (2016). La responsabilidad ante el patrimonio. Arquitectura y urbanismo para la paz y la reconciliación, 162-163. Recuperado el 14 de Diciembre de 2022, de https://issuu.com/dearq/docs/dearq18-web_jul27

Hiernaux, D. (2005). Imaginarios y lugares en la reconquista de los centros históricos. Revista Ciudades, Análisis de la coyuntura, teoría e historia urbana, 15-21. Recuperado el 27 de Diciembre de 2022, de https://www.researchgate.net/publication/301677277_Imaginarios_y_lugares_en_la_reconquista_de_los_centros_historicos

Jiménez, C. (2016). Regeneración urbana en los centros históricos europeos. Incorporación de los criterios de sostenibilidad en ciudades históricas. El caso de Russafa (Valencia). En A. Balandrano, V. Valero, & A. Ziccardi, Conservación y desarrollo sustentable en Centros Históricos (págs. 19-43). Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México. Recuperado el 17 de Noviembre de 2022, de http://www.red-centros-hist.unam.mx/assets/conservacion_y_desarrollo_sustentable_de_centros_historicos.pdf

Lindón, A. (2007). Los imaginarios urbanos y el constructivismo geográfico: los hologramas espaciales. Revista Eure, 31-46. Recuperado el 20 de Diciembre de 2022, de http://www.scielo.cl/pdf/eure/v33n99/art04.pdf

López Levi, L., Méndez Sainz, E., & Rodríguez Chumillas, I. (2007). Fraccionamientos cerrados, mundos imaginarios. En A. M. Lindón Alicia, Lugares e imaginarios en la metrópolis. Barcelona: Ed. Anthropos y uam-Iztapalapa.

Lynch, K. (1964). The image of the city. Massachusetts: The MIT Press.

Moreno Murrieta, R. L. (2020). Experiencias socio etnográficas: el habitar y los imaginarios en Ciudad Juárez. Vértice Universitario, 3-15. Recuperado el 3 de julio de 2023, de https://revistavertice.unison.mx/index.php/rvu/article/view/20/20

Organización de las Naciones Unidad para la Educación, C. y. (12 de 27 de 2021). UNESCO. Obtenido de Organización de las Naciones Unidad para la Educación, Cultura y la Ciencia: https://es.unesco.org/fieldoffice/santiago/cultura/patrimonio

Romero, R., & Rodríguez, S. (2021). APROXIMACIONES AL CENTRO HISTÓRICO DESDE LA CENTRALIDAD Y LA MULTIPLICIDAD. Revista Legado de Arquitectura y Diseño, 9.

Salazar, S. (2010). Representaciones territoriales. En E. Meza Carpio, Relatos de la memoria. La erosión del Centro Histórico en la ciudad fronteriza. Ciudad Juárez: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Sánches Molina, A. A., & Murillo Garza, A. (2021). Enfoques metodológicos en la investigación histórica: cuantitativa, cualitativa y comparativa. Debates por la historia, 147-181. Recuperado el 24 de Noviembre de 2022, de https://www.redalyc.org/journal/6557/655769223006/655769223006.pdf

Sierra Caballero, F. (2020). La entrevista en profundidad. Función, sentido y técnica. En J. A. González, & C. Krohling-Peruzzo, rte y oficio de la investigación científica: cuestiones epistemológicas y metodológicas (págs. 301-379). Quito: CIESPAL.

Silva, A. (2007). Seminario Imaginarios Urbanos: de ida y vuelta. Sevilla.

Sola-Morales, S. (2014). Hacia una epistemología del concepto de símbolo. Cinta de Moebio(49), 11-21. Recuperado el 4 de julio de 2023, de https://www.redalyc.org/pdf/101/10131417002.pdf

Tracy, S. J. (2020). Qualitative Research Methods. Collecting evidence, crafting analysis, communicating impact. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons.

Vera, P. (2018). Imaginarios del patrimonio en los procesos de reconversión urbana. Puerto Norte, Rosario, Argentina. urbe. Revista Brasileira de Gestão Urbana, 46-67. Recuperado el 10 de Noviembre de 2022, de https://www.redalyc.org/journal/1931/193157858004/193157858004.pdf

Vergara, A. (2001). Imaginarios: horizontes plurales. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Zamudio, L. (2012). La arquitectura en los imaginarios turísticos. RIPS. Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas, 145-158. Recuperado el 22 de Diciembre de 2022, de https://www.redalyc.org/pdf/380/38024616010.pdf