The historical landscapes of the production in Seville

Julián Sobrino Simal

Es Doctor en Historia del Arte con la Tesis Doctoral “Arquitectura Industrial en Sevilla. 1830-1950”. Profesor Titular de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla. Imparte clases en el Master de Arquitectura y Patrimonio y forma parte del Programa de Doctorado de Arquitectura. Es especialista en Historia de la Arquitectura Industrial y en Sistemas de Interpretación del Patrimonio Industrial. Entre sus publicaciones podemos destacar: “Arquitectura industrial en España, 1830-1990”, “Arquitectura de la industria en Andalucía”, “Patrimonio Industrial y Obra Pública como recurso didáctico. Los puertos” y “Luces sobre la memoria. La Real Fábrica de Artillería de Sevilla. Patrimonio histórico militar e industrial”. Email: arquind@us.es

Recibido: 21 de julio de 2017.

Aceptado: 04 de diciembre de 2017.

Disponible en línea: 01 de enero de 2018.

CC BY-NC-ND

Resumen

La investigación tiene por tema de estudio el patrimonio industrial de Sevilla desde la perspectiva de su caracterización paisajística, siguiendo las orientaciones de la UNESCO para el Paisaje Urbano Histórico (HUL), desarrolladas en la Guía de Paisaje Histórico Urbano de Sevilla, realizada por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH), en la cual participó el autor de este artículo. La metodología utilizada permite superar la objetualidad desde la que habitualmente se aborda el patrimonio industrial en el medio urbano, ya sea en sus arquitecturas e instalaciones, o en su maquinaria y herramientas, mediante el concepto de Paisajes Históricos de la Producción, aportando una metodología innovadora de análisis y caracterización patrimonial, con carácter procesual y multidisciplinar. El núcleo central del estudio se basa en comprender la inserción de la industria en la ciudad como parte de un complejo proceso formado diacrónicamente en el territorio (más extenso que el específicamente urbano) por los recursos naturales, las infraestructuras, los espacios productivos, los procedimientos técnicos, los modelos energéticos, las relaciones de producción y las estructuras simbólicas, para conocer y caracterizar sus valores patrimoniales. Se partirá del paradigma teórico de la Ciudad-Región, en la que el patrimonio industrial se visibiliza en su diversidad como un paisaje, a partir de las unidades productivas que se estructuran de manera escalar y temporal. Por su funcionalidad, posición y tamaño, se clasifican en las tipologías denominadas: paisaje estructural, paisaje articulador y paisaje funcional, en la longue durée que va desde las artesanías preindustriales, pasando por la protoindustrialización, hasta llegar a las tecnologías mecanizadas de la Revolución Industrial.Palabras clave: Paisaje de la producción, patrimonio industrial y paisaje histórico urbano.

Abstract

Research on the historical landscapes of production aims to study the relationships between industry, territory and society. Relationships that have always been very complex in the long period that goes from manual handicrafts to mechanized technologies. A process that historically has generated a series of opposites in tension and that, according to its approach of resolution, positive or negative, allows us to evaluate the modeling of the territory and its transformation into a social space that today we can observe, see, describe and characterize as a cultural landscape. For this reason, this contribution to the knowledge and characterization of the Historical Landscapes of Production in Seville is presented experimentally in order to assess the role played by productive activities in the conformation of the city of Seville, its urban, social and symbolic dimension, and the role that the territorial circumstances themselves have played in relation to their economic structure, infrastructures, communications or market to pose. Finally, this diagnosis of characterization, management and valuation of historical landscapes of production, should allow to continue deepening in this line of research. Keywords: Landscape of production, industrial heritage and historic urban landscape.

Los paisajes históricos de la producción en Sevilla.

Introducción. El legado industrial: materializar la historia y desmaterializar el patrimonio.

Los resultados que aquí se ofrecen son producto del encargo del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico de realizar un Estudio Temático sobre la arquitectura industrial de Sevilla en el marco del Proyecto Guía del Paisaje Histórico Urbano de Sevilla (Fernández-Baca, Fernández y Salmerón, 2015). Este proyecto tiene como antecedentes el Seminario de Ciudades Históricas celebrado en Sevilla en noviembre de 2006, y la reformulación de los objetivos a partir de la reunión celebrada en París, en octubre de 2007, en el Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Según el Memorandum de Viena (2005) los Paisajes Históricos Urbanos están constituidos: “… por las conexiones significativas, físicas, funcionales, visuales y asociativas, de las tipologías y morfologías históricas.” y que, en nuestro caso, nos sirven como caracterización operativa para insertar las arquitecturas industriales en su contexto territorial y cultural, lo cual nos permite su conservación, su interpretación y su activación con el objetivo de materializar la Historia en su diversidad y su representatividad; también nos permite desmaterializar el patrimonio haciendo visibles tanto la complejidad de su contexto original como su carácter evolutivo y procesual.

El planteamiento conceptual que inspira esta aportación sobre los Paisajes Históricos de la Producción en Sevilla (PHPS) no consiste en presentar cómo surge de la Historia el patrimonio industrial, sino cómo el patrimonio industrial se expresa en la Historia, ya que toda obra de creación, cualquier monumento o sistema patrimonial, constituye un proceso abierto, un acceso crítico a la información sobre el pasado, (lo que nos ayuda a identificar las tensiones que se han producido entre el tiempo, el espacio y la memoria).

La investigación que expongo sobre PHPS tiene por objeto develar el marco socio-espacial de las relaciones que se mantienen entre los recursos, la economía, el territorio y la sociedad. Relaciones que, como sabemos, han sido siempre muy conflictivas en la Longue durée que va desde las artesanías preindustriales, pasando por la protoindustrialización, hasta llegar a las tecnologías mecanizadas de la Revolución Industrial, oscilando esos conflictos entre grados tan diversos como los que nos muestra la aceptación indiscriminada de los logros del progreso hasta su rechazo frontal. Estos procesos, históricamente han generado una serie de opuestos en tensión y, según su enfoque de resolución positivo o negativo, nos permiten evaluar el modelado del territorio y su transformación en un espacio social que hoy podemos observar, describir y caracterizar como un paisaje cultural.

La constatación del rol que han jugado –y juegan – las actividades económicas en el marco territorial, implica retomar, de manera renovada, el impulso de las corrientes críticas que sobre la historia urbana apareció en los años sesenta y setenta del siglo XX (L. Mumford, A. Rossi, C. Aymonino, Ph. Panerai, M. de Solá-Morales, H. Lefebvre, M. Foucault), para pensar críticamente el territorio, generando un pensamiento histórico fuerte y coherente sobre la ciudad, en nuestro caso la ciudad de Sevilla, mediante una caracterización patrimonial que es el resultado de su verdadero carácter histórico, y no meramente de una suma aleatoria de diversos fragmentos urbanos.

De modo que hay que seguir insistiendo, en la línea de importantes geógrafos como (Capel, 2002 y 2005) y (Benito del Pozo, 2005), e historiadores del urbanismo (Oyón, 1994) y (Gutiérrez, 2006) por citar sólo algunos de ellos, en que la historia de la ciudad debe contener una dimensión industrial, ya que los espacios de producción deben ser considerados como generadores urbanos no sólo vinculados a alguna barriada, colonia obrera, estación ferroviaria o mercado, proyectados por algún arquitecto de prestigio; la actividad productiva, la fábrica en sentido extenso, es, en sí misma, ciudad, al facilitar la incubación de los embriones de un posterior tejido urbano.

Las escasas relaciones existentes entre la historia económica y la historia urbana constituyen uno de los déficits para el reconocimiento de las funciones y el protagonismo que las actividades económicas han tenido en la configuración morfológica de la ciudad y que, en el caso de Sevilla, es menos explicable dado el nivel de excelencia de la historiografía económica generada sobre esta ciudad[1], e incluso de la constatada preocupación de algunos de estos autores por la propia historia urbana de Sevilla. Situación que incide en una incompleta lectura patrimonial de esta ciudad, como sucede en la mayoría de las ciudades con importantes bienes culturales; ya que no contamos todavía ni con una historia económica que haga un relato cohesionado de carácter diacrónico, ni tampoco con una historia urbana de carácter sistémico, (carencias especialmente llamativas para el periodo contemporáneo), que integre sintéticamente los actuales relatos parciales, en lo cronológico o en lo temático, así como las últimas aportaciones metodológicas sobre la historia de esta ciudad, de manera que se permita la inclusión de los espacios de la producción en el discurso patrimonial de Sevilla[2]. Hechos que inciden de manera evidente en la precariedad y escasez de las políticas culturales y del planeamiento urbano acerca de la tutela, la conservación y la gestión de los bienes industriales; transfiriéndose a los ciudadanos la limitada percepción del escaso valor y representatividad de esos testimonios. A ello, habría que añadir, que en los tiempos actuales en los que cada vez es más evidente la paradoja del exceso de memoria sin memoria (Ricoeur, 2004), no sólo es necesario disponer de un pensamiento crítico sobre la ciudad –el sentido histórico– (Bloch, 1996), sino también disponer de un pensamiento cultural sobre la ciudad –el sentido patrimonial– (Choay, 2006).

Por ello, esta aportación al conocimiento y caracterización de los PHPS se plantea de manera experimental, ya que todavía son muchas las dudas, tanto acerca de la metodología aplicada como de los propios objetivos alcanzados, para valorar el rol que las actividades productivas han desempeñado en la conformación de la ciudad de Sevilla, sobre su dimensión urbana, social y simbólica, así como el papel que las propias circunstancias territoriales han jugado en relación con su estructura económica, de infraestructuras, de comunicaciones o de mercado (González, 1975) y (Almuedo, 1996) para plantear, finalmente, un diagnóstico, de caracterización, gestión y valoración de los PHPS que permita, si se comprueba su validez, seguir profundizando en esta línea de investigación.

Es necesario hacer notar la pertinencia y oportunidad de este enfoque de análisis sobre los PHPS por la constatación de que los paisajes históricos de la producción no forman parte todavía, en el plano institucional, de la caracterización patrimonial que se hace de las ciudades históricas[3], ya sea como espacio percibido, paisaje cultural o como sistema patrimonial del objeto de protección integral. Siendo éste un hecho llamativo cuando comprobamos que numerosas ciudades incluidas en la red de Ciudades con Patrimonio Mundial disponen no sólo de importantes conjuntos históricos convencionales, valores por los que han obtenido su declaración, sino que cuentan también con estructuras productivas de gran interés arqueológico-industrial, tipologías arquitectónicas industriales y de ingeniería, como bienes patrimoniales que deben ser reconocidas como elementos de valor en esas ciudades.

También se hace notar la tendencia hacia la inclusión de los testimonios de las actividades productivas de la cultura del trabajo, en los procesos de patrimonialización de las ciudades, partiendo de acuerdos entre la administración cultural y los investigadores, pero sobre todo, a partir de las demandas de las asociaciones ciudadanas de defensa del patrimonio industrial que reivindican una protección y gestión patrimonial de la ciudad más representativa y plural.

Hay que devolver la historia a la ciudad, a las ciudades, entendiendo que los paisajes históricos urbanos nacen de la ciudad, son parte de ella, no constituyen narraciones autónomas e inconexas, realizadas con la finalidad de proporcionar nuevos relatos para la ciudad globalizada, sino que los paisajes urbanos, todos ellos, entre ellos, explican mejor la ciudad, completando los vacíos que la protección monumental convencional había dejado durante todo el siglo pasado y que, en el caso de los paisajes de la producción, supone una evidencia incontestable, ya que en la valoración patrimonial de la ciudad histórica, como conjunto, no existe la dimensión productiva. Y no me refiero únicamente a los espacios industriales que se instalaron en los centros históricos a partir de la revolución industrial, que por ser ejemplos de una Modernidad no suficientemente asumida suelen ser estar desconsiderados y desprotegidos, sino a los testimonios de carácter preindustrial, vinculados a las artesanías y las manufacturas, ya sea como espacios de producción, de sociabilidad o de residencia.

La reciente categoría patrimonial de los Paisajes Históricos Urbanos (UNESCO, 2011) permite establecer, y hacer visibles las complejas y ricas relaciones de los antiguos monumentos históricos, entre ellos y con la ciudad; para considerar a la ciudad como una estructura abierta en la que se transita, yendo al presente y viniendo del pasado, desde el espacio físico, al espacio social y, de éstos, al espacio simbólico, y vuelta a empezar, para apreciar la ciudad como un ser real en el que no falta nada, donde la ciudad no se nos presenta crionizada por la tematización historicista, sino como un organismo en movimiento en el que la historia forma parte del presente o, como querían los impulsores de las vanguardias del siglo XX, donde el presente es historia. De manera que nos ayude a comprender que tanto el patrimonio, como la ciudad, se hayan permanentemente envueltos en un proceso de construcción y deconstrucción “Hay que guardarse de decirles que a veces ciudades diferentes se suceden sobre el mismo suelo y bajo el mismo nombre, que nacen y mueren sin haberse conocido, incomunicables entre sí” (Calvino, 1999, p. 60). Es la ciudad, por tanto, concebida en sus intrapaisajes como un cruce de miradas en el que, de pronto, entre ellas, se descubre un nexo común y que, desde la presencia de la industria, del trabajo, se nos hacen más reales.

Los PHPS son la expresión espacial de las rupturas, de las permanencias, las sustituciones y las yuxtaposiciones que los diferentes procesos económicos han dejado sobre el territorio hinterland, generando un sistema patrimonial que puede ser percibido e interpretado desde ámbitos de continuidad, discontinuidad o contigüidad. Entre el mundo urbano y el rural, entre los lugares de extracción y de transformación, entre los recursos y los productos, entre el capital financiero y el capital humano, entre los principios científicos y las aplicaciones tecnológicas, entre la modificación del territorio y las actitudes ideológicas frente a la naturaleza (Borsi, 1975).

Estado de la cuestión. Los paisajes históricos de la producción en el contexto de la disciplina de la arqueología industrial.

Para encuadrar este estudio sobre los PHPS en su propio escenario epistemológico, se ha de considerar que el origen historiográfico de la disciplina denominada arqueología industrial (Cerdá, 2009) lo encontramos desde la década de los sesenta del siglo[4] XX como el resultado de un conjunto de circunstancias de carácter muy diverso, que sintetizaremos a continuación.

El nacimiento de esta disciplina lo podemos situar en el periodo histórico contemporáneo que corresponde a las crisis que sacuden al mundo occidental tras la Segunda Guerra Mundial, y que permiten alumbrar un nuevo tipo de conciencia sobre el presente que, en su reflejo historiográfico, supone la aceptación de la gran diversidad interpretativa del proceso histórico, de carácter no teleológico y que, sobre todo, va a atender a la dimensión espacial y social[5] de los acontecimientos. Esto, desde la valoración tanto de las identidades individuales como colectivas, con referencias expresas a los microrrelatos[6] y a los microterritorios, siendo estas escalas las que pueden facilitar un veraz despliegue de los datos objetivos con la intención de recoger la extraordinaria riqueza de los hechos históricos desde la retroalimentación de las diversas esferas que inciden en los acontecimientos (objetos de estudio).

La aparición de una historia que prestaba una renovada atención al espacio y a la civilización material, provocó una extraordinaria mutación en las ciencias sociales, de manera que, entre otras consecuencias, supuso la crisis del historiador especializado y su sustitución por el investigador de carácter multidisciplinar[7]. En este sentido, ha de observarse cómo en este proceso de renovación metodológica, la preponderancia y, a veces, la exclusividad de los archivos escritos, se verá superada por la aparición de nuevas fuentes basadas en los recursos proporcionados por la arqueología, la historia oral, la arquitectura o los restos técnicos de la industrialización, es decir, se trata de “La historia basada en una multiplicidad de documentos: escritos de toda clase, documentos icónicos, producidos por las excavaciones arqueológicas, documentos orales, etc. Una estadística, una curva de precio, una fotografía, una película, o para un pasado más lejano, polen fósil, un utensilio, un exvoto, son para la nueva historia documentos de primer orden” (Le Goff, 1978, p. 38). Añadiéndose además la perspectiva de ”longue durée” (Braudel, 1987), en la cual los acontecimientos se ven inmersos en ciclos y sistemas, enfoques muy interesantes para el análisis histórico de la economía y sus testimonios materiales, debido especialmente a la estabilidad en el tiempo de estructuras, como pueden ser el marco geográfico, los modelos de organización laboral, los sistemas de energía o las infraestructuras del transporte.

Esta novedosa actitud metodológica y de análisis llevaba implícita una confrontación entre la Historia (con mayúsculas) como tradición heredada, en sus convicciones y certezas principales, y la Modernidad, como expresión dialéctica que albergaba en sí misma una contradicción irresoluble entre el mantenimiento de una fe ciega en el progreso y una actitud crítica hacia el pasado: el conflicto entre Modernidad y Tradición.

A ello habría que unir la constatación, asumida por las principales escuelas historiográficas, de las transformaciones producidas en el rol que el propio historiador juega respecto de la narración histórica y que parte del hecho, hoy convencionalmente aceptado, de la relativa autonomía del relato como construcción científica debido a las interferencias de la específica posición ideológica y biográfica del narrador así como de la interacción con el relato de la propia estructura internalista de la ciencia histórica.

Como consecuencia de estos cambios aparecerán nuevas temáticas, hasta ahora escasamente consideradas, como son: la historia de los objetos técnicos, de las mujeres, de los trabajadores, de las arquitecturas sin autor, de los sentidos y de las heterotopías. Habrá engrandecimiento del ámbito de estudio, hacia la escala 1:1, que repercutirá en la aparición de un debate acerca de los límites de la historia que, Paul Ricoeur (2004) orienta lúcidamente en torno al problema de la representación del pasado, de la ausencia y del olvido, de las limitaciones de la historia total que puede devenir en totalitaria; apreciación que nos acerca, de manera pertinente, a los excesos de la patrimonialización[8], cuando en el momento presente, prácticamente, no queda un sólo palmo del territorio europeo sin interpretación histórico-cultural asociada; esto lo podemos denominar como el síndrome de Funes el memorioso (Borges, 1944) que hoy acecha incansablemente a nuestra sociedad bajo la práctica, tan extendida, que consiste en confundir la información con el pensamiento o el número de los bienes protegidos con la memoria significativa del pasado. El arquitecto Rem Koolhaas utilizó en la Exposición Cronocaos algunos de estos argumentos que ahora nos sirven para reflexionar acerca de los límites de la memoria, con cifras como las que indican que en la actualidad más del 12% del planeta se encuentra ya bajo alguna fórmula de protección natural o cultural, afirmando que: “A través de nuestro respeto por el pasado, el patrimonio es cada vez más la metáfora dominante de nuestras vidas hoy en día, una situación que llamamos Cronocaos” (OMA, 2011).

La civilización occidental, durante los años sesenta del siglo XX, demandaba un relato histórico distinto, acorde con los nuevos umbrales de conocimiento. Y así, desde posiciones estructuralistas, neomarxistas, reconstructivas o procesuales y posprocesuales, se insistía en un tratamiento del pasado en el que se interrelacionasen la esfera de lo experiencial con la esfera de lo científico, para intentar develar la implicación del presente en toda construcción de relato histórico[9].

Junto a estos planteamientos teóricos se desarrolla un nuevo lenguaje narrativo que intenta dar respuesta a este amplio campo de estudio donde uno de sus signos más evidentes es precisamente el de la pluralidad disciplinar (inter, multi o trans). Esta situación se traslada a la moderna disciplina de la arqueología industrial que se ha visto enfrentada al reto de proponer una definición, una terminología, un método, un ámbito cronológico y algunos objetivos operativos. De este modo se producirá la confluencia entre los cambios producidos en la cultura de nuestro tiempo y el registro de los mismos, mediante una visión del mundo forjada a partir de fragmentos que, como trozos de un espejo, se unen en un sentido superior, en el de la imagen que ha de tener la rota conciencia ética de la sociedad de la cuarta revolución industrial.

La arqueología industrial surgió también de la sensación de ruptura, de la quiebra de un equilibrio, partió de la noción de civilización-ruina, y proporcionó al concepto-fuerza de la industrialización una propuesta metodológica de lo disperso, de lo fragmentario y residual, enfoques que han convertido a la arqueología industrial en una disciplina-mosaico en la que la multidisciplinariedad es la base de nuestra metodología. La arqueología industrial propone un enfoque holístico para el estudio de toda evidencia, material o inmaterial, de documentos, artefactos, estratigrafías y estructuras, asentamientos humanos y terrenos naturales y urbanos, creados por los procesos industriales o para ellos[10].

La arqueología industrial hace uso de los métodos de investigación más adecuados para hacer entender mejor el pasado y el presente industrial. Aunque hay que advertir que, para este estudio sobre los PHPS, la labor que ahora comienza responde a una fase inicial de identificación y caracterización de los procesos estructurantes de los paisajes de la producción, que, más adelante, debería concretarse en un proyecto de investigación más amplio, en el que la arqueología industrial[11] fuera la práctica metodológica que inspirase su desarrollo.

Por otro lado, teniendo en cuenta el proyecto que dio origen a este estudio de los PHPS, la Guía del Paisaje Histórico Urbano de Sevilla (IAPH, 2015) es conveniente recordar la cercanía del patrimonio industrial a la historia de la arquitectura y del urbanismo, pues hemos de reconocer el extraordinario interés que las construcciones industriales y los primeros prototipos de las ciudades funcionales, company towns, despertaron en los arquitectos desde el Neoclasicismo hasta el Movimiento Moderno. Reconociendo, al mismo tiempo, el papel que la ingeniería y sus construcciones estructurales desempeñaron durante el siglo XIX en la conformación tanto de la ciudad industrial como de una nueva metodología proyectual. Conocimientos y prácticas, que, muy pronto, serían trasvasados al campo de la arquitectura.

Hoy, cuando los testimonios del patrimonio industrial (junto a otros bienes del patrimonio cultural) se encuentran amenazados en todo el mundo como resultado de las transformaciones tecnológicas, territoriales, económicas, acontecidas en las dos últimas décadas; hemos de reconocer que el valor de los sitios relacionados con la industrialización, con la cultura del trabajo en sentido amplio es, en términos generales, mal comprendido y, con frecuencia, se detecta una falta de conciencia acerca de la importancia de este patrimonio. Por lo que es oportuno destacar la necesidad de que tanto las instituciones encargadas de la protección y gestión del patrimonio cultural, como la ciudadanía en su conjunto, asuman este legado como parte de la compleja, diversa y conflictiva estratigrafía cultural.

Actualmente podemos constatar cómo se multiplican por todo el mundo las iniciativas tendentes a rehabilitar los espacios heredados de la industrialización: las antiguas fábricas, los amplios almacenes, las funcionales centrales eléctricas, los territorios mineros heridos, los amplios frentes portuarios o los trazados ferroviarios abandonados, para dotarles de nuevos usos útiles para la sociedad. De esta manera, emergen con fuerza en el paisaje de nuestro tiempo, estos sistemas industriales hasta ahora descontextualizados, desterritorializados, desconsiderados, desclasificados, desvalorados y necesitados de rehabilitación. Aunque, personalmente, prefiero utilizar el concepto de rehabitar, que puede ser explicado como una acción en tránsito que permite desarrollar un proceso de intervención, más no un proyecto, que facilite el conocimiento crítico del bien industrial desde tres planos complementarios: el de la investigación objetiva histórica, arqueológica y arquitectónica; el de la investigación perceptivo-emocional, creativa, sensorial; y el de la activación proactiva sinérgica, cohesiva, de la acción.

El proceso que denomino rehabitar no es de carácter finalista –de conservación–, sino una estrategia de intermediación entre la población y el territorio, entre la memoria y la contemporaneidad, entre el patrimonio y el futuro, a través de un enfoque socialmente comprometido y metodológicamente experimental, y que, para el caso concreto de los bienes industriales, significaría desarrollar un nuevo contexto contemporáneo para la intervención que implique la generación de un espacio simbiótico y de transición (lo vivido, lo vivo, lo vivible) entre lo habitado y las estructuras industriales.

Aplicando el concepto rehabitar a los paisajes históricos de la producción es cómo podemos apreciar las ganancias patrimoniales adquiridas con este nuevo enfoque de intervención, ya que tal concepto posibilita la recuperación de espacios patrimonialmente invisibles hasta ahora; relacionarlos, contextualizarlos y valorarlos, para el uso público, la actividad productiva y las iniciativas de creación cultural, donde antes sólo había unas ruinas decadentes, reconocidas únicamente por los expertos en patrimonio industrial. Abrir el pasado industrial a los ciudadanos, constituye una tarea que pone de manifiesto la complejidad del proceso histórico del cual forma parte la producción, ya que ésta ha constituido desde siempre una parte esencial de cualquier cultura o sociedad, siendo significativa, desde la modernidad hasta nuestros días, en una época que podemos denominar con toda precisión como la Era Mecánica[12].

Actualmente los documentos internacionales de mayor difusión y aceptación en el campo de conocimiento del patrimonio industrial los encontramos codificados en la Carta de Nizhny Tagil (2003)[13], documento en el que se identifica el objeto de estudio, en el que se definen las políticas de preservación y se marcan los objetivos de activación; y en los Principios de Dublín (2011)[14] donde se establece una nueva definición de patrimonio industrial, así como las estrategias para la documentación, protección, conservación y la difusión de sus valores a la sociedad.

Debido a la destacada aportación de historiadores y urbanistas en la definición del nuevo marco conceptual y legislativo en el que debe producirse la conservación de la ciudad histórica, se pude partir de su génesis y analizar sus transformaciones modernas, desde el enfoque del Paisaje Urbano Histórico (Bandarin F. y Van Oers, R., 2014) para establecer un análisis integral que permita resolver los impactos del turismo en una ciudad globalizada.

Método. Unidades territoriales de análisis y observación.

No se puede confundir el nombre con la cosa, para esto se ha de resolver la disociación de las categorías clásicas de lo urbano y lo rural. Sevilla es la ciudad, quintaesenciada en la famosa Minerva-Giganta-Turris Fortisima (Giraldillo) que remata la ciudad (Die Stadtkrone), y desde donde se extiende un manto protector (Taut, 1919) sobre el imaginario-región que concuerda con los planteamientos teóricos de los que concibieron la ciudad como un habitar sin límites.

Pienso que es muy conveniente para el análisis histórico de Sevilla la recuperación de este enfoque globalizador, es decir, la ciudad de Sevilla entendida como un artefacto ciudad-región, como una unidad de carácter supramunicipal que trasciende cronológicamente, territorialmente y culturalmente su específico ámbito administrativo actual. El valor del concepto de ciudad-región, para nuestro caso de estudio en los paisajes históricos de la producción de Sevilla, es de gran utilidad, ya que transforma el entorno en sistema, de manera que permite establecer una unidad de observación más amplia que la derivada de la gobernanza administrativa, para editar un nuevo mapa basado en la lógica de los hechos económicos. Estos hechos expresados en la secuencia materia prima-extracción-transformación-producto-comercialización-consumo, muestran, con mayor verosimilitud que los relatos historicistas, el marco territorial en el cual se configurará la entidad político-simbólica denominada Sevilla.

El artefacto-ciudad, retomando a Mumford, supone por tanto la cristalización de las fuerzas ya preexistentes en el territorio; así mismo, hinterland, vocablo que procede de un germanismo que significa literalmente “tierra posterior a un puerto o una ciudad”, es una expresión lingüística que se adapta con exactitud semántica a la idea expresada antes de Sevilla como una ciudad-región (González Dorado, 1975). Planteamiento que inspiró el desarrollo de mi Tesis Doctoral “Arquitectura industrial en Sevilla 1830-1940”, donde defino el espacio de la economía sevillana como un espacio regional

“La artificiosa división provincial, pone al descubierto las limitaciones que para la economía o la historia de la cultura poseen las barreras de carácter administrativo. En el caso sevillano, ya desde la antigüedad, encontramos que la futura Sevilla formaba parte de un extenso hinterland que se extendía por toda la cuenca del Bajo Guadalquivir como eje vertebrador y que proveía, a las gentes que lo habitaron desde antiguo, de un aceptable espacio de hábitat y de un asentamiento feraz para la producción agro-ganadera. Pero había algo más que estos condicionantes geográficos tradicionales, y este algo más eran Sierra Morena y el Atlántico, los yacimientos de minerales y la vía de comunicación, la barrera con la Meseta y la puerta hacia Oriente y América, las tierras cercanas a Extremadura y la costa gaditano-onubense” [15].

Por tanto, la unidad de análisis y observación para los paisajes históricos de la producción en Sevilla se corresponde con una figura geométrica irregular, compuesta por diversas variables espacio-temporales, que contiene a varios subsistemas espaciales que, a su vez, disponen de sus propias centralidades y que se articulan en relación al gran centro nodal de la ciudad de Sevilla; pudiéndose apreciar que esta figura ha ido variando de forma y extensión a lo largo de la historia, observándose en ella diversos grados de vinculación o de separación según sea la correlación de intereses puestos en liza en función de las dinámicas de poder y del modo de producción existentes en cada época.

Así, aceptando que toda gran ciudad es siempre una ciudad-región, y que por tanto puede parecernos una tautología utilizar esta denominación, no hemos de olvidar que es precisamente en el siglo XVI cuando Sevilla se conformó como una ciudad-global y desde este momento se constituye, con sus avances y retracciones, en el marco territorial del análisis que es objeto de este estudio, en cuanto que se tienen en cuenta los antecedentes históricos de su desarrollo económico, mismos que han dejado una profunda huella en el medio urbano actual. Siendo la ciudad-región de Sevilla un sistema en el que se pueden descubrir, a efectos de la identificación y la caracterización de los paisajes históricos de la producción, diversas capas conceptuales (Boisier, 2003) que se superponen y que están conformadas por los subsistemas territoriales, comarcales, por los valores culturales y simbólicos, por los factores de desarrollo, económicos, por los medios de gobierno, administración, por los protagonistas de las decisiones, actores, y por los modos de organización, social y empresarial.

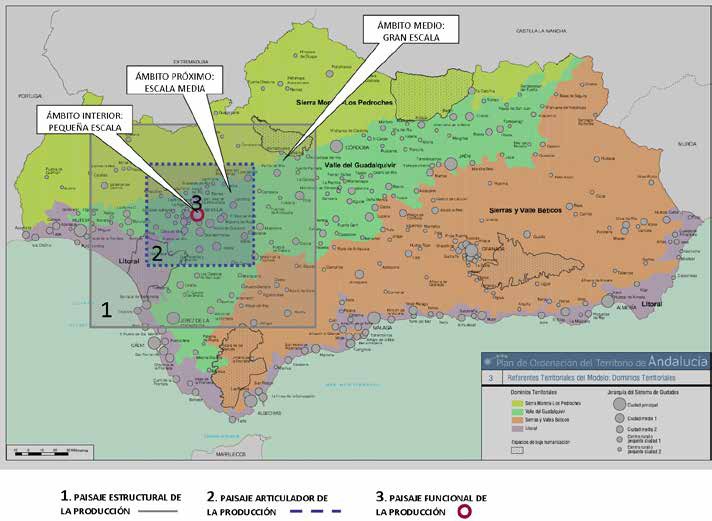

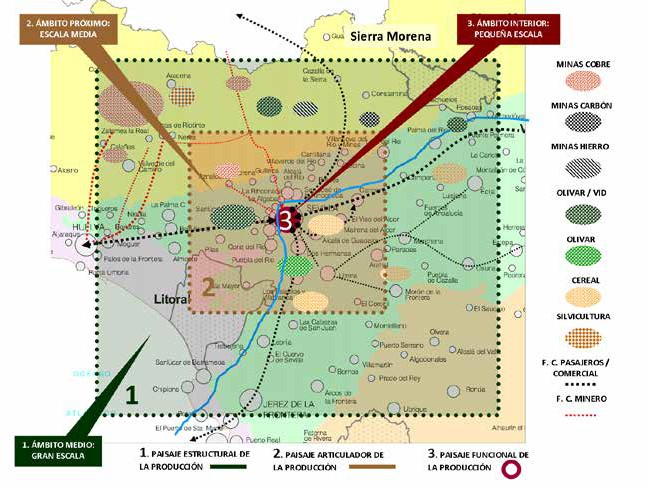

Los procesos que articularán los PHPS se localizarán en tres escalas territoriales: interior, media y lejana. Escalas que han de ser entendidas a partir de tres niveles de análisis válidos para cada una de ellas: el primero está marcado por su cercanía o alejamiento del núcleo urbano histórico de Sevilla; el segundo por su operatividad funcional en relación con los procesos económicos que tuvieron lugar en la ciudad-artefacto; y el tercero por la fortaleza de sus valores en relación a la caracterización de un paisaje histórico desde las estrategias a desplegar para su gestión patrimonial.

Pero hay que hacer notar que este proceso de identificación y caracterización de los paisajes históricos de la producción adquiere mayor sentido patrimonial desde el punto de vista de su posibilidad de gestión, en relación con los ámbitos interior y medio, la ciudad consolidada y su espacio metropolitano. Coincidiendo estas escalas con los distintos marcos normativos establecidos para la delimitación, caracterización y ordenación del territorio regional, subregional, metropolitano o local, como son el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA, aprobado en 2006), el Plan de Ordenación de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS, aprobado en 2009) y el Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla (PGOU, aprobado en 2006).

Es pertinente contemplar un marco de gestión cultural de carácter integrado que, en lo que afecta al patrimonio industrial, es necesario debido a la interterritorialidad de los numerosos factores que lo constituyen, como son la movilidad laboral, la dispersión de las materias primas, la estructura escalada de los procesos de integración económica (extracción o cultivo, transformación, almacenamiento y comercialización), la extensión de los mercados, etc.

Los estudios del proceso de industrialización en Andalucía, y por tanto en Sevilla, otorgan a esta región una cronología de referencia que situaría su punto de partida hacia el primer tercio del siglo XIX[16], momento a partir del cual se puede registrar la aparición de nuevas organizaciones empresariales, nuevas fuentes energéticas, nuevas formas de producción, nuevos medios de transporte y nuevos sistemas de financiamiento, todo ello en un acelerado proceso de mecanización de los procedimientos y en el marco de una integración de los fundamentos científicos en las aplicaciones técnicas. Estas innovaciones comportaron un conjunto de modificaciones en la estructura económica de Sevilla, que se caracterizaron por el desarrollo del primer capitalismo, la expansión de la industrialización y la aparición del maquinismo. Teniendo como límite de este proceso industrializador, que afecta a este estudio de los Paisajes Históricos de la Producción en Sevilla, la década de los sesenta del siglo XX (cuando se inician las transformaciones específicas de la tercera revolución industrial y la obsolescencia de los procesos industriales anteriores).

Sin embargo, este marco cronológico no explicaría plenamente la industrialización sevillana, al prescindir de los antecedentes que supusieron las Reales Fábricas de la Ilustración, así como otras expresiones productivas ligadas a la protoindustria derivada del olivar, como fueron los jabones o determinadas aglomeraciones de producción mixta, doméstica y empresarial, en sectores como el de la cerámica y el de los textiles manufacturados, los cuales progresivamente iban rompiendo con los esquemas de la producción medieval y los procesos de trabajo gremiales, pues la industrialización debe ser considerada, en sus orígenes, anteriores al 1800 (LLopis (1977). Estas circunstancias, junto con la experiencia desarrollada en los inventarios de patrimonio industrial realizados en el País Vasco, en Castilla y León, o en Aragón, nos llevan a considerar, en esta delimitación cronológica para los PHPS, los elementos, conjuntos o sistemas protoindustriales de aquellos sectores que fueron claves en el posterior desarrollo industrial de Sevilla, como fueron el minerometalúrgico, el agroalimentario y, por supuesto, las Reales Fábricas.

Sirva para darnos cuenta del interés de esta ampliación cronológica, el hecho de que la existencia de un sistema preindustrial agroalimentario, tan importante y bien articulado territorialmente como fue el compuesto por las haciendas de olivar o de vid de la Campiña, de Los Alcores o del Aljarafe, supuso un extraordinario valor como plataforma de despegue para la siguiente fase económica, bajo las formas de las arquitecturas agrarias, las maquinarias de procesado y energía, los oficios del campo y del taller, la experiencia de la gestión, los capitales invertidos y la estructura comercial y de mercados; factores que contribuyeron decisivamente al despegue industrializador de Sevilla en el siglo XIX. Observándose además, que en aquellos espacios preindustriales de los siglos XVII y XVIII, se introdujo, posteriormente, el sistema de producción capitalista definido por la mecanización de los procesos de molturación y prensado, la electrificación y las nuevas formas societarias de propiedad empresarial, hecho que, sin ese capital anterior (mobiliario, técnico…) no hubiera sido posible. Y, refiriéndonos al caso concreto de las Reales Fábricas debe reseñarse la aparición de espacios de trabajo modernos, en el sentido de que en ellos se contempla el proceso productivo completo, el trabajo ininterrumpido, y un control eficaz sobre el producto y los trabajadores.

El patrimonio industrial adquiere pleno significado cuando se contextualiza territorialmente y se articula funcionalmente utilizando la categoría propuesta por este estudio, de los paisajes históricos de la producción. Para redundar en esta apreciación, se ha de tener en cuenta la más reciente y completa clasificación de los bienes que integran el patrimonio industrial como es la que ha sido propuesta al Consejo de Patrimonio Histórico Español[17] por la Comisión de Revisión del Plan Nacional de Patrimonio Industrial, en marzo de 2011.

Resultados. Los paisajes históricos de la producción en Sevilla.

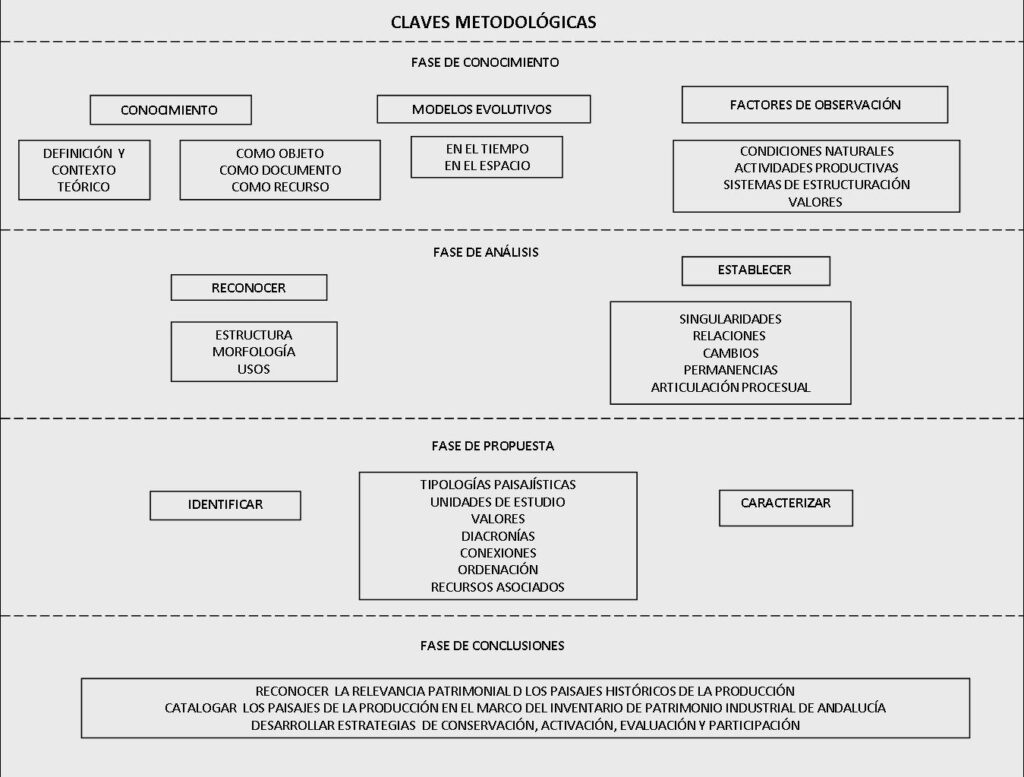

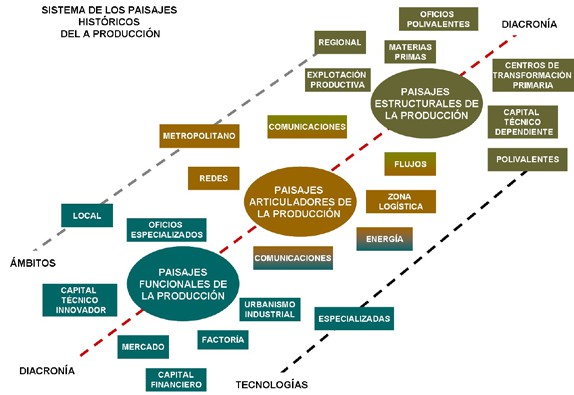

En los PHPS se pueden reconocer, desde una metodología que podemos denominar como arqueología de los paisajes de la producción, variables (Figura 4) tales como la específica transformación morfológica del territorio, las arquitecturas y obras de ingeniería que lo hicieron habitable, las técnicas tradicionales, importadas o innovadas; los grupos sociales implicados en esos cambios, la estructura y tipologías de los oficios allí asentados, los conflictos generados de carácter territorial, social, ambiental; y los documentos de archivo que se conservan.

Los PHPS surgen de las actividades económicas que las sociedades han desarrollado en el territorio. Son de carácter evolutivo y dinámico, y en ellos se identifican los rasgos básicos que definen las actividades, procedimientos y relaciones necesarias para llevar a cabo las tareas dirigidas al sostenimiento material de la población de un determinado territorio, todo esto, durante un proceso histórico marcado por continuidades y rupturas que convierten al medio físico en un escenario privilegiado de observación de las transformaciones y los usos que las sociedades han hecho de sus recursos. Los paisajes de la producción deben ser comprendidos en relación con los Sistemas Industriales[18], compuestos por “las redes y plataformas para el transporte del agua, energía, mercancías, viajeros, comunicaciones, etc., que constituyan por su articulación compleja y sus valores patrimoniales, un testimonio material de la ordenación territorial, de la movilidad de personas, ideas o mercancías o del arte de construir la obra pública contemporánea”.

Los sistemas de los Paisajes Históricos de la Producción en Sevilla.

La escala espacial que afecta a los paisajes históricos de la producción de Sevilla (Sobrino, 2006) nos descubre un sistema territorial más amplio que el de la propia ciudad, lo que nos permite identificar los cambios que han afectado a esta ciudad, caracterizada, como sucede en otras ciudades históricas, porque durante importantes periodos constituyó el núcleo operativo desde el que se articularon y hacia el que convergieron iniciativas de todo orden que se expresan en la creación de un espacio de centralidad regional, y donde en la actualidad podemos observar el resultado de este proceso, que partió de la funcionalidad de Sevilla como capital política y centro económico, en un amplio territorio social y económico[19] en el que existe actualmente una compleja estratigrafía patrimonial, de gran riqueza y diversidad, referida a los procesos que identificamos con los paisajes históricos de la producción. Resulta muy oportuna la reciente aportación realizada desde el IAPH[20] para el estudio de los Paisajes de Interés Cultural de Andalucía en el que se integran en el territorio las dimensiones materiales e inmateriales de los paisajes, en los que aparecen seleccionados ejemplos de paisajes de la producción. En esta línea de complementariedad entre paisaje, patrimonio y nuevo paradigma debe ser reseñado el artículo de (Fernández y Silva, 2017) dónde se establece la importancia de la participación social así como de la acción institucional para la reasignación de nuevos valores a los paisajes culturales acordes con los cambios que estamos viviendo en este nuevo siglo; destacando cómo el Convenio Europeo del Paisaje (aprobado en el año 2000) ha contribuido a establecer un manera cultural de mirar el territorio.

Paisaje estructural de la producción.

Es de escala regional, es el territorio de los recursos naturales; puede disponer de centros de transformación primaria, cuenta con capital técnico mixto, tanto obsoleto como avanzado, y los oficios se distinguen por la polivalencia, generándose un paisaje productivo predominantemente extractivo y de transformación primaria de los recursos. En esta escala se observa cómo históricamente, desde la Edad Moderna, se ha ido acentuando una pérdida progresiva de autonomía de las escalas locales de microproducción en beneficio de su concentración en escalas locales de mesoproducción, como resultado del complejo y bien articulado sistema de ciudades con el que cuenta Andalucía; así como del carácter acumulativo propio del sistema capitalista en sus modos de influir en la organización del territorio. Este ámbito estructural posee ventajas definidas fundamentalmente por la gran escala territorial, la disponibilidad de masa laboral de bajo coste, y la localización de importantes y rentables recursos naturales. Esta escala nos ilustra acerca de la importancia que históricamente han tenido los recursos primarios de un extenso territorio que progresivamente se articuló en relación con los intereses radicados en el espacio funcional de la producción, en Sevilla capital.

Paisaje articulador de la producción.

Es de escala metropolitana, es el territorio de localización intensiva de las redes y las comunicaciones; es un lugar intermedio en el que se producen los intercambios de flujos entre el paisaje estructural y el funcional en relación con las materias primas, la tecnología y la energía, generando un paisaje en tránsito en el que predominan las infraestructuras con toda su capacidad, demostrada históricamente, de influir en la ordenación territorial: hacia la ciudad y desde la ciudad. Destaca en él el proceso de intensificación que se ha producido como resultado de la constante sustitución o superposición de infraestructuras, un paisaje en permanente movimiento que hoy refleja a la perfección el concepto de ciudad difusa en su provisionalidad, en sus iconos y en su significado. Este ámbito territorial articulador posee atributos fundamentalmente instrumentales, logísticos y articuladores, nos sirve para explicar el valor que las infraestructuras, los servicios y la reserva de suelo han tenido para el desarrollo de las actividades productivas desarrolladas en el paisaje funcional de Sevilla capital. Esta tipología suele tener connotaciones paisajísticas negativas como todo lugar intermedio, espacio intersticial, territorio degradado, que hacen de él una asignatura pendiente para la ciudad contemporánea.

Paisaje funcional de la producción.

Es de escala local, es el espacio del mercado, el espacio del poder. Del nivel de interacción con la escala media, articuladora, y regional-estructurante. Ha dependido históricamente el éxito de la ciudad capital, observándose que su diversidad funcional constituye una ventaja comparativa frente a la especialización. De manera que podemos definir como habilidades urbanas aquellos sistemas de organización productiva de la ciudad que mantienen viva la complejidad de usos. El paisaje funcional de la producción está compuesto por sitios fósiles y activos, y ha generado diversos modelos de urbanismo industrial en relación con cada etapa histórica.

Este ámbito territorial funcional posee rasgos fundamentalmente operativos, tecnológicos y de mercado, y nos sirve para reconocer históricamente la importancia de la ciudad como artefacto que, desde su consideración urbanística, ha de ser entendida como un paisaje funcional de la producción que se caracteriza por: 1. los factores de desarrollo endógenos propios de la evolución de los espacios urbanos, que se identifican con la acumulación de capital técnico y financiero, con la disponibilidad de recursos humanos y con la implantación de las estructuras de poder; 2. los factores de desarrollo exógenos, basados en un mecanismo dual, que tiene en un extremo el control de las fuentes externas de riqueza que se concentran en su hinterland de influencia y, en el otro, la devolución de recursos por medio del mercado en forma de tecnologías, productos y gestión del territorio; y 3. el establecimiento de un modelo evolutivo de crecimiento urbano en el que se pueden reconocer los efectos de las actividades económicas en la morfología urbana, en la red de comunicaciones, en la localización de los usos del suelo y en las tipologías arquitectónicas destinadas a la producción.

Conclusiones. Nuevas cuestiones para seguir investigando.

Teniendo en cuenta esta primera aproximación conceptual, metodológica y caracterizadora de los paisajes históricos de la producción en Sevilla, la cual tiene la intención de conseguir que sus conclusiones sean extrapolables a otras ciudades, se proponen a continuación algunas de las preguntas que desde el ámbito urbano deberían orientar la investigación.

*¿Cómo se pueden perfeccionar los planteamientos metodológicos en los que ha de desenvolverse la investigación en el campo de estudio de los paisajes de la producción?

*¿Cómo se ha de abordar el análisis de los restos materiales, muebles, inmuebles e inmateriales, del pasado industrial en un contexto territorial y socioeconómico concreto?

*¿Cuáles deben ser las prácticas específicas en torno a la rehabilitación de los antiguos espacios industriales en su dimensión territorial?

*¿Cómo pueden coexistir los paisajes de la producción, que esencialmente poseen un carácter dinámico, con las tendencias museográficas actuales?

*¿Cómo se puede abordar el problema de la obsolescencia de los modelos de producción, sus tecnologías y sus formas de organización empresarial asociadas, en el marco de la ordenación de los paisajes culturales?

*¿Qué valores añaden los paisajes de la producción al conocimiento del territorio contemporáneo?

*¿Cuáles han sido las transformaciones territoriales producidas como consecuencia de los cambios tecnológicos propios de cada uno de los modos de producción?

*¿Cómo se expresa el desarrollo económico generado en un sistema territorial concreto en la conformación urbana de la ciudad central?

*¿Existen paisajes específicos de cada modo de producción, o aparecen yuxtapuestos sobre el mismo territorio?

*¿Han existido o existen formas de apropiación social de los paisajes de la producción?

*¿Cuáles han de ser las iniciativas que se deben considerar para que las instituciones reconozcan los valores de estos paisajes?

*¿Cómo se puede conseguir un consenso científico para que ecologistas, economistas, geógrafos, antropólogos, arquitectos, historiadores, políticos, etc., hablen el mismo lenguaje y hagan posible estrategias realistas que impliquen la gestión integral de los paisajes?

*¿Cómo se pueden propiciar formas de participación ciudadana en la identificación, conservación y gestión de los paisajes de la producción?

Bibliografía

Almuedo J. (1996). Ciudad e industria. Sevilla 1850-1930. Sevilla: Diputación Provincial de Sevilla.

Álvarez, M. A. (Ed.). (2003). Estructuras y paisajes industriales: proyectos socioculturales y turismo industrial. Gijón: CICEES.

Bandarin F. y Van Oers R. (2014) El paisaje urbano histórico. La gestión del patrimonio en un siglo urbano. Madrid: Abada Editores.

Benito Del Pozo, P. (2005) “Pautas actuales de la relación entre industria y ciudad”. Oviedo: Ería, Revista de Geografía, nº 66, p. 57-70.

Bloch, M. (1996). Apología para la historia o el oficio de historiador. México: Fondo de Cultura Económica.

Boisier, S. (2003) “¿Y si el desarrollo fuese una emergencia sistémica?”. Madrid: Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales, vol. XXXV, 138, MINFOM.

Borges, J. L. (1944). Funes el memorioso. Buenos Aires: Ediciones Sur.

Borsi, F. (1975). Le paysage de l’industrie. Bruxelles. Archives d’Architecture Moderne.

Braudel, F. (1987). “Histoire et Sciences Sociales: La longue durée”. París: Armand Colin, Reseaux Année 1987, Vol. 5, Numéro 27, pp. 7-37.

Calvino, I. (1998). Las ciudades invisibles. Madrid: Editorial Siruela.

CapeL, Horacio. (2002) La morfología de las ciudades. Vol. I. Sociedad, cultura y paisaje urbano. Barcelona: Ediciones del Serbal.

Capel, Horacio. (2005) La morfología de las ciudades. Vol. II. Aedes Facere: técnica, cultura y clase social en la construcción de edificios. Barcelona: Ediciones del Serbal.

Cerdà, M. (2009). Arqueología industrial. Valencia: Universidad de Valencia.

Fernández-Baca, R., Fernández, S. y Salmerón, P. (Dir.) (2015) Guía del Paisaje Histórico Urbano de Sevilla. Sevilla: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. http://www.iaph.es/web/canales/patrimonio-cultural/guia_paisaje_historico_urbano_sevilla/contenidos_guia_paisaje_historico_urbano_sevilla.html

Choay, F. (2007). Alegoría del patrimonio. Barcelona: Gustavo Gili.

Fernández, V. y Silva, R. (2017) “El nuevo paradigma del patrimonio y su consideración con los paisajes. Conceptos, métodos y prospectivas”. En Documents d’análisis geográfica, Barcelona: Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Gutiérrez, R. (2006) Arquitectura y urbanismo en Iberoamérica. Madrid: Manuales de Arte Cátedra.

González, A. (1975). Sevilla centralidad regional y organización interna de su espacio urbano. Madrid: Ed. Moneda y Crédito, Servicio de Estudios del Banco Urquijo.

Le Goff, J. (1978). La nouvelle histoire. Paris: CEPL.

LLopis, E. (1997) “¿Desaprovechó España importantes oportunidades de crecimiento industrial en las primeras décadas del siglo XIX?”. Madrid: Papeles de Economía Española, 73, pp. 64-69.

Mumford, L. (1997). Técnica y civilización. Madrid: Alianza Editorial.

Nadal, J. (dir.). (2003). Atlas de la industrialización de España 1750- 2000. Barcelona: Fundación BBVA / Ed. Crítica.

Oyón, J. L. (Ed.) (1994) Atlas histórico de ciudades europeas. Vol. I Península Ibérica. Barcelona: Centre de Cultura Contemporánia de Barcelona-Salvat.

Ricoeur, P. (2004). La memoria, la historia y el olvido. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Sobrino, J. (1996). Arquitectura industrial en España (1830-1990). Madrid: Cátedra.

Sobrino, J. (1998). Arquitectura de la Industria en Andalucía. Sevilla: IFA-Universidad de Jaén.

Sobrino, J. (2015) “Espacios Dis_Ocupados. Cartugrafías Whith Pickman”. En Arquitectura dispuesta: preposiciones cotidianas. Sevilla: Universidad de Sevilla, Serie Arquitectura – 36.

Sobrino, J. (2015) “Los paisajes históricos de la producción en Cuba”. En Conservación de centros históricos en Cuba. Ariccia: Aracne Editrice.

Sobrino, J. (Coord), (2006), Patrimonio Industrial de Andalucía. Portfolio Fotográfico. Sevilla: Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Taut, B. (1919) Die Stadtkrone. Jena. Diederichs Verlag, págs. 50–76.

NOTAS

[1] Me refiero a la abundante y valiosísima historiografía generada por los estudiosos de la economía sevillana como: Carande, R.; Domínguez, A.; Nadal, J.; Bernal, A. M.; Arenas, C.; Otte, E.; Martínez, J. I.; Florencio, A.; Tinoco, S.; Zambrana, J. A.; Zapata, A.; García-Baquero; o Collantes de Terán, A.

[2] Salvo las excepciones conocidas de la Reales Atarazanas, la Real Fábrica de Tabacos o La Cartuja Pickman, en las que ni siquiera estos admirables ejemplos gozan del pleno reconocimiento institucional y ciudadano como espacios industriales.

[3] Teniendo en cuenta que las ciudades que forman parte de la Organización de las Ciudades del Patrimonio Mundial (OWHC) son un total de 238, y que son numerosos los casos en los que esas ciudades cuentan con un importante patrimonio industrial.

[4] Pudiéndose citar, entre otros, a: Aguilar, I., Álvarez, M.Á., Bergeron, L., Bracegirdle, B., Buchanan, R. A., Borsi, F., Cossons, N., Hudson, K., Neaverson, P, Negri, M., Palmer, M.

[5] En la línea de renovación metodológica marcada por Fernand Braudel cuando en su obra La Méditerranée et le Monde Méditerranéen à l’Epoque de Philippe II (1949) define el trinomio básico que debe orientar al historiador: el espacio, la economía y la sociedad.

[6] Como sucede en la paradigmática obra de Carlo Ginzburg: El queso y los gusanos: el cosmos de un molinero del siglo XVI, Editorial Península, Madrid, 2001

[7] Es sintomático el precedente de la constitución del primer Consejo de Redacción, dirigido por Lucien Febvre y Marc Bloch (1929). de la revista Annales d’histoire économique et sociale (después llamada Annales. Economies, sociétés, civilisations) que reunía, junto a cuatro historiadores, a un politólogo, un geógrafo, un sociólogo y un economista.

[8] Ver también: Bloch, Marc: “Introducción a la Historia”, FCE, Buenos Aires, 1990; Galeano, Eduardo: Memorias del Fuego I, Casa de las Américas, La Habana, 1982; Quattrocchi-Woisson, Diana: Los males de la Memoria, Emecé, Buenos Aires, 1995; y, Jelin, Elizabeth: Los trabajos de la Memoria, Siglo XXI, Madrid, 2002.

[9] Son de gran interés las aportaciones realizadas por Peter Sloterdijk en su trilogía de Las Esferas, donde partiendo de la crítica a la razón instrumental, en la línea de la Escuela de Frankfurt, llega a componer una de los frescos más lúcidos e interesantes sobre la condición humana y sus modos de habitar.

[10] Carta de Nizhny Tagil sobre el Patrimonio Industrial fue elaborada por el Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial (TICCIH) en el XII Congreso Internacional celebrado en 2013 en Nizhny Tagil.

[11] En España se utiliza preferentemente el término patrimonio industrial en lugar del de arqueología industrial. Esto ocurre por motivos disciplinares al existir una cierta oposición desde el propio campo de la arqueología convencional. Esta situación, en un principio de desconfianza, no es perjudicial para deslindar la definición y objetivos de cada acepción, ya que el término arqueología industrial puede ser utilizado desde su operatividad como herramienta metodológica, muy enraizada en el trabajo de campo, reservando el de patrimonio industrial para la protección, difusión y puesta en valor de estos recursos culturales propios de la civilización industrial.

[12] Concepto que aparece en la obra de Thomas Carlyle “Signs of the Times”. Texto publicado originalmente en the Edinburgh Review (1829).

[13] La Carta de Nizhny Tagil sobre el Patrimonio Industrial fue redactada por los delegados internacionales reunidos en la Asamblea Nacional del TICCIH de carácter trienal, que tuvo lugar en Moscú en julio de 2003, siendo aprobada el 17 de julio de ese año (TICCIH es la organización mundial encargada del patrimonio industrial y es asesor especial de ICOMOS en cuestiones de patrimonio industrial). www.international.icomos.org/18thapril/2006/nizhny-tagil-charter-sp.pdf

[14] Los Principios Conjuntos de ICOMOS–TICCIH para la Conservación de Sitios, Estructuras, Áreas y Paisajes de Patrimonio Industrial: http://ticcihmexico.org/pdf/Principios-de-Dublin-2011.pdf.

[15] Tesis Doctoral defendida por Julián Sobrino Simal en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla (1998).

[16] En 1817 se botó en los muelles de Los Remedios, en Sevilla, el “Betis” el primer barco español movido a vapor. En 1826 Manuel Agustín Heredia, formó una sociedad para explotar los criaderos de hierro magnético de Ojén, no lejos de Marbella, en su factoría a orillas del Río Verde. En 1829 José Díaz Imbrechts presentó un proyecto de ferrocarril entre Jerez de la Frontera y el embarcadero del Portal. En 1832 M. A. Heredia puso en marcha la Fundición de Hierros y Altos Hornos de La Concepción en Marbella bajo la dirección de D. Francisco de Elorza y Aguirre. Y ese mismo año se inauguró la Fundición La Cruz en Linares y se instaló en las minas de carbón de Villanueva del Rio (Sevilla), propiedad de la Real Compañía del Guadalquivir, una máquina de vapor. Y en 1833 se utilizan columnas de fundición en la Fábrica de Algodón de A. González Rosilla en Sevilla.

[17] Es un órgano de colaboración entre las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, y tiene como finalidad esencial facilitar la comunicación y el intercambio de programas de actuación e información relativos al Patrimonio Histórico Español.

[18] La definición de Sistemas Industriales aparece recogida en el Borrador de Revisión del Plan Nacional de Patrimonio Industrial realizada en marzo de 2011.

[19] Véase sobre estos últimos conceptos el artículo de Boisier, Sergio: “Bioregionalismo: la última versión del cuento del traje del emperador” en Territorios. Revista de Estudios Regionales y Urbanos, U. de Los Andes, Bogotá, 2001.

[20] El Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico es un centro de investigación, restauración y difusión del patrimonio cultural dependiente de la Consejería de Cultura de la junta de Andalucía. Ver: http://www.iaph.es/web/canales/patrimonio-cultural/paisaje-cultural-andalucia/