Tejeros and Brick makers (Chimaltenango, Guatemala): A craftsmanship building example in the XXI century

Alberto Garín

Licenciado en Historia del Arte y Arqueología por la Universidad de París I, Panthéon-La Sorbonne, y doctor en Arquitectura por la Universidad Europea de Madrid. Cuenta con numerosos artículos sobre patrimonio histórico y educación superior. Actualmente dirige el Programa de Doctorado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Email: albertoga@ufm.edu.

Daniela María Ochaíta Santizo

BA en Antropología y Sociología de la Universidad del Valle de Guatemala. Investigadora independiente en temas relacionados a historia colonial, antropología económica, ambiental y médica con enfoque transdisciplinario. Email: dmochaita@gmail.com.

Recibido: 15 de mayo de 2017.

Aceptado: 06 de noviembre de 2017.

Disponible en línea: 01 de enero de 2018.

CC BY-NC-SA.

Resumen

La localidad del Tejar (en el departamento de Chimaltenango, Guatemala) se encuentra a una docena de kilómetros de la Antigua Guatemala, ciudad que es Patrimonio de la Humanidad por la riqueza de sus edificios y ruinas coloniales. En el Tejar se han venido fabricando tejas y ladrillos desde la época colonial, tanto para la arquitectura doméstica como para la arquitectura de prestigio. La pervivencia de esta industria en la actualidad, cuando el block de cemento y la lámina de plástico o metal se han convertido en los materiales constructivos dominantes, se debe básicamente a las restauraciones o a las construcciones neocoloniales que se realizan en la Antigua Guatemala. Este cambio de mercado, de una arquitectura más popular a una más elitista no ha modificado, sin embargo, las fórmulas tradicionales de fabricación de tejas y ladrillos. En este artículo examinamos el trabajo realizado por varias familias de tejeros, revisando tanto las técnicas empleadas (desde el modelaje de los elementos hasta su cocción y venta), así como la transmisión de dichas técnicas en el ámbito doméstico, y el tipo de relaciones familiares-profesionales que se establecen con ello. Palabras clave: Tejeros y ladrilleros, Hornos tradicionales, Artesanos de Guatemala.

Abstract

The place known as El Tejar (in the Department of Chimaltenango, Guatemala) is located about 12 km from Antigua Guatemala, World Heritage City, famous for its richness in buildings and colonial ruins. El Tejar has been making roof tiles and bricks since the colonial period, for the use of domestic architecture as well as many others. The survival of this industry nowadays, when blocks made of cement and plastic or metal sheets have become the most dominant types of construction materials, is due to the prolonged restorations and neocolonialist constructions done in Antigua Guatemala. This change in market, from a popular architecture to a more elite one has not modified, whatsoever, the traditional formulas used in the production of roof tiles and bricks. In this article, we examine the work done by several brick manufacturing families, analyzing not only the techniques that are used (from the modeling of all the elements to the baking and selling), but the passing on of such techniques in the domestic ambit and the type of family-professional relationships that are established. Keywords: Brickmakers Traditional ovens Guatemalan Craftsman.

Introducción

El uso de materiales cerámicos en la construcción, es decir, de piezas construidas con barro cocido, es en América una tradición que se asentó con la llegada de los europeos a finales del siglo XV.

Es cierto que es posible encontrar arquitectura de ladrillo (que no de adobe) en sitios precolombinos como Comalcalco (Tabasco, México), pero esto como la excepción, no la norma (Gallegos y Armijos, 2003). En el caso de Guatemala, será a partir de la llegada de los españoles, en la primera mitad del XVI, cuando se inicie el uso de materiales cerámicos en la construcción de edificios, además, con tipologías novedosas, como las cubiertas a dos o más aguas formadas por tejas curvas.

Es necesario pensar que la producción de la cerámica arquitectónica no tiene un vínculo inmediato con la producción cerámica para vajillas y similares, pues si bien el material es el mismo, ni la forma de producirlo, ni los medios necesarios para ello, ni el uso final son idénticos. Buen ejemplo de ello es que, como acabamos de señalar, en el mundo precolombino casi no hay arquitectura de ladrillo, aunque sí hubo importantes producciones de vajillas y similares.

Esto quiere decir que a la hora de buscar en las fuentes históricas, la presencia de alfareros o loceros no implica la presencia de ladrilleros y tejeros. Así, los alfareros ya aparecen en las ordenanzas de Santiago de Guatemala, hoy la Antigua, en el siglo XVI (Samayoa 1962), pero las primeras referencias documentales a la producción de tejas y ladrillos, ya en El Tejar, no las encontramos hasta la Recordación Florida de Fuentes y Guzmán, obra escrita hacia 1690 (Fuentes y Guzmán, 2012, vol. 1, p. 240).

Curiosamente, en la Descripción de Guatemala de Cortés y Larraz, de la segunda mitad del siglo XVIII, no se cita a los tejeros de El Tejar (Cortés y Larraz, 1958, t. 2, p. 178), pese a ser un libro en el que el Arzobispo Cortés y Larraz repasa las actividades de todas las parroquias pertenecientes a sus arzobispados. Es más, según Cortés, los habitantes de El Tejar se dedicaban a acarrear leña a Santiago de Guatemala y a trabajar de peones de albañil.

Con motivo del traslado de la Antigua Guatemala a la Nueva Guatemala, el arquitecto mayor de la ciudad, Bernardo Ramírez, establece precios tope para la venta de ladrillos y tejas, lo que demuestra que el material no sólo se utilizaba, sino que fue clave en el traslado urbano, de ahí que el arquitecto mayor tratará de evitar la especulación con los precios a la sombra de ese traslado[1]. A partir de ahí, damos un salto hasta fines del siglo XIX, cuando ya existe memoria entre los actuales ladrilleros de la tradición de fabricar tejas y ladrillos en El Tejar, como veremos a continuación.

El uso de baldosas tradicionales fue dando paso desde finales del siglo XIX y comienzos del XX al uso de baldosas industriales, de cemento con decoración impresa de colores en la parte superior o, sencillamente, de ladrillos industriales[2]. La utilización de ladrillos tradicionales se abandonó de manera masiva tras el terremoto de 1976, cuando se impuso el block para la reconstrucción del país. Sin embargo, en la Antigua sí se mantuvo el uso tanto de la baldosa, como del ladrillo.

Acabamos de señalar cómo las baldosas comienzan a dejar de utilizarse a finales del siglo XIX. Pero con el inicio de la restauración de la Antigua, a partir de 1930, con los trabajos de Wilson Popenoe y Mildred Palmer (Garín et al., 2015), se vuelven a pedir baldosas para estas primeras casas restauradas. Inicialmente, estos pedidos no eran de grandes cantidades, pero a medida que se fue asentando el estilo neocolonial, tanto las baldosas como los ladrillos volvieron a ser un material muy solicitado en la Antigua. Es más, el ladrillo dejó de emplearse en la ciudad colonial tras el terremoto de 1976 para ductos y cañerías, pero siguió utilizándose para muros y pilares, hasta el manejo actual, donde las estructuras pueden hacerse de block o fundidas de cemento, pero se siguen recubriendo con ladrillo o fachaleta para no perder el aspecto tradicional.

Método de estudio

Tal como acabamos de ver, el análisis de la bibliografía y los archivos es relativamente parco sobre la industria de la cerámica arquitectónica. Es posible que una revisión fina de los archivos pudiera darnos mayor información sobre los tejares en la época colonial. En este estudio nos centraremos en la producción artesanal actual como punto de partida para esas posteriores investigaciones de archivo, que puedan arrojar más luz sobre la fabricación de tejas y ladrillos en la época colonial, pero también con objeto de mostrar una continuidad, al menos en las últimas cuatro generaciones, de un “saber hacer” artesanal. En ningún caso aspiramos a dar una visión total de la producción histórica del Tejar, sino apenas una primera introducción donde se puedan combinar las fuentes históricas ya mencionadas con un trabajo de campo antropológico.

Por ello, para la elaboración de este trabajo, visitamos cinco ladrilleras, una en San Lorenzo El Tejar[3], y cuatro en San Miguel El Tejar[4], además del punto de venta de una sexta ladrillera, también en San Miguel[5]. Las visitas se efectuaron entre abril de 2016 y febrero de 2017. La elección de las ladrilleras, salvo la de Werner Socoy, que nos fue recomendada por el arquitecto Franklyn Contreras, fue aleatoria, buscando ladrilleras que se ubicaran tanto sobre la carretera Interamericana (mucho más transitada) como sobre la carretera que une El Tejar con Escuintla, menos concurrida. Igualmente, buscamos ladrilleras donde trabajara un buen número de operarios, y otras con mucho menos personal.

En todos los casos, se realizaron entrevistas. Siempre que fue posible se entrevistó a los dueños de las ladrilleras, y en todos los casos a algunos de los trabajadores. Además, se nos permitió ver el proceso de fabricación del material cerámico. Igualmente, se nos explicó en todas las ladrilleras cómo efectuaban la cocción del material, aunque sólo en un caso pudimos ver el horno en marcha.

La fabricación de las tejas y los ladrillos

El primer dato a retener es que el nombre que los propietarios y trabajadores daban a sus negocios era de ladrilleras, por ser el material que más abundantemente se fabricaba y se vendía, pese a que, como ya vimos antes, históricamente el lugar se conoce por El Tejar, por el segundo material que más se elabora, las tejas.

A partir de aquí, la organización espacial de las ladrilleras era similar en todos los casos, sin importar si eran ladrilleras de grandes dimensiones o modestas.

La fabricación de tejas y ladrillos exige la existencia de tres espacios dentro de la cadena productiva: las terreras, de donde viene la tierra para hacer la cerámica; los bosques, donde se extrae el combustible para cocerla y, sobre todo, la ladrillera, donde el barro se moldea y se cuece.

Inicialmente, las terreras (también llamadas batideros o barreras) se encontraban ubicadas en el mismo emplazamiento de las ladrilleras. Sin embargo, desde hace más de veinte años, ese tipo de terreras se han agotado, y ahora los ladrilleros compran el barro en terrenos, siempre dentro del término municipal de El Tejar, aunque algo distantes, hacia el norte del emplazamiento de las ladrilleras. La principal terrera se ubica en la finca La Loma. El hecho de tener que comprar el barro en vez de extraerlo del terreno propio, hace que los beneficios por unidad de fabricación de la cerámica se hayan reducido. En cuanto a los bosques de donde proviene la leña, los ladrilleros nos informaron que la traen desde los montes de Acatenango y Alotenango, alrededor de 20 km al sur-suroeste de El Tejar. En una ocasión también nos hablaron de los bosques de Jilotepeque, localidad situada 20 km al norte de El Tejar.

Las ladrilleras propiamente dichas están ubicadas todas junto a las carreteras que cruzan el Tejar, tanto para sacar el material que venden, como para poder exhibirlo frente a potenciales clientes. Llama la atención que de las cinco ladrilleras visitadas, tres alquilan el terreno, buscando siempre una ubicación privilegiada, a la vera de la carretera. El espacio propio de la ladrillera, de cada una de ellas, se organiza en cuatro ambientes claramente identificables:

*El patio, donde se amontona la tierra, se moldean las piezas y se pueden poner a secar cuando no hay lluvia.

*La galera, espacio cubierto donde también se ponen a secar las piezas, sobre todo en tiempo de lluvia. La galera se apoya contra un lateral del horno, aquel donde no está la abertura para el área de combustión.

*El horno, a modo de torre de ladrillos donde se cuece el material. Las varias docenas de torres que se distribuyen a lo largo de las dos carreteras antes citadas, que cruzan El Tejar, son el elemento urbano más significativo de la localidad.

*El área de exposición y venta, donde se exhibe el material ya cocido.

Por lo general, los terrenos de las ladrilleras se organizan en paralelo a las carreteras, dejando:

*La parte posterior para el patio.

*La parte delantera para el horno y el área de exposición, de modo que los viajeros puedan ver los materiales acabados cuando cruzan por allí.

*En el espacio intermedio entre el patio y el horno, se ubica la galera.

La transición entre los diferentes ambientes es inmediata, tratando de aprovechar el espacio al máximo, sobre todo para las zonas de secado, que son las que exigen mayor superficie. La arcilla que viene de la terrera se amontona en el patio. Es necesario que éste esté limpio, para evitar impurezas en el moldeado. Esta preocupación por las impurezas hace que él área del patio se barra constantemente con un escobetón o escoba artesanal, formada por un conjunto de ramas. El montón de arcilla se humedece y un operario lo pisa concienzudamente, hasta adquirir un aspecto chicloso. Entonces se cubre con un plástico de gran dimensión, y se deja el barro preparado así por un día. El hecho de cubrirlo es tanto para evitar que se moje en exceso, en caso de lluvia, como para que no pierda toda su humedad.

Aunque no llegaron a contárnoslo, suponemos que en el pasado, cuando no existía el plástico, debían de cubrir la masa humedecida con grandes hojas. Apostamos por esta opción al ver como en los cafetales de la zona de la Antigua aún hoy se puede proteger la parte inferior de los troncos de los cafetos cubriéndolos con grandes hojas para preservar la humedad.

Para labrar, que es como se denomina la acción mediante la que se moldea la pieza cerámica (Rojas Fuentes, 2016), el mozo, que es el término empleado para el operario que moldea, puede seguir dos procedimientos:

*En el caso de los ladrillos y similares, el trabajo se realiza directamente en el suelo del patio. Allí se limpia la superficie, se coloca el molde, por lo general de metal, donde se vuelca el barro. Se ajusta la masa al molde, retirando el sobrante, y cuando ya se ha adquirido la forma deseada, se levanta el molde. Los ladrillos formados se dejan en el sitio donde se han preparado para que se sequen.

*En el caso de las tejas, el trabajo es algo más laborioso. El mozo prepara una mesa de trabajo, de madera, que limpia constantemente, sobre la que deposita arena mezclada con ceniza, para evitar que el barro se quede pegado a la mesa. A continuación, coloca un molde trapezoidal alargado, de madera o de metal, que llena con el barro. Cuando ya ha adquirido la forma, desplaza el molde con su masa en horizontal, hasta depositar dicha masa sobre un molde curvado, llamado galápago, que es el que hace la forma de la teja. Seguidamente, el operario lleva la teja aún húmeda hasta el suelo del patio, donde retira el molde, dejando la pieza para secar.

En ambos casos, tanto cuando preparan ladrillos como cuando hacen tejas, los mozos están descalzos, por si en un momento dado necesitan pisar el barro con el que preparan el material.

Hay diferentes dimensiones de tejas y diferentes formas y dimensiones de ladrillos (rectangulares, curvados, baldosas, fachaletas…), para lo que existen distintos juegos de moldes. Esta diversidad de formas y tamaños no afecta los procedimientos de fabricación que acabamos de describir.

El ladrillo es un paralelepípedo, de planta rectangular o curvada, que sirve para la fabricación de muros, soportes verticales y estructuras similares. Las fachaletas son paralelepípedos muy finos que suelen recubrir fábricas de otros materiales, sobre todo block, y que dan la apariencia exterior de que se está ante un muro de ladrillo. Las baldosas son paralelepípedos, por lo general de planta cuadrada, que sirven para recubrir los suelos. En muchas ocasiones, las baldosas también son llamadas ladrillos, sin distinguir, desde el punto de vista de los términos (que sí de las formas) los que van al suelo de los que van al muro.

Aunque existen ciertos estándares en formas y tamaños, cada ladrillera tiene sus propios moldes y, sobre todo, algunos de los fabricantes buscan innovar, como ocurre en el caso de la ladrillera El Alfarero, que desarrolló una fachaleta rústica con un acabado rugoso, que se consigue barriendo la superficie vista de la pieza con una escoba de ramas.

Una vez moldeadas las piezas, éstas se dejan secar, blanquear. El tiempo de secado depende de la estación. En época de lluvia, el proceso resulta más lento. Parte de las piezas se secan a cubierto en la galera, mientras otras quedan a la intemperie para aprovechar los momentos de sol, siendo cubiertas cuando llega la lluvia. Cuando el material ya está seco, entonces se amontona todo en la galera para proceder a cargar el horno.

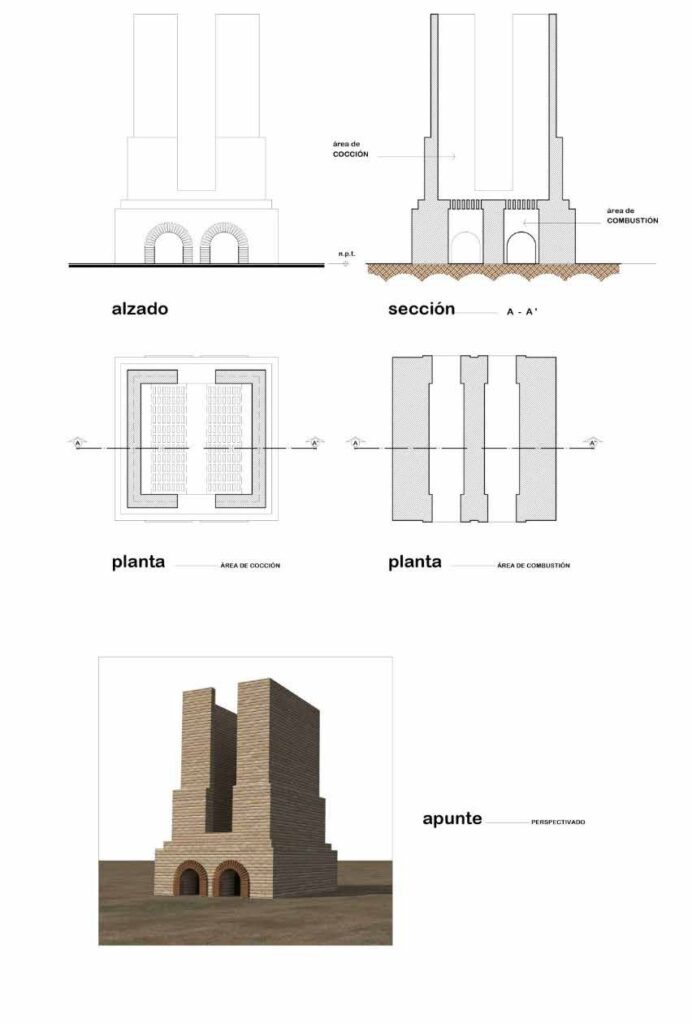

Los hornos, como decíamos antes las piezas más destacadas de las ladrilleras, son unas torres construidas con ladrillo y, en algunos casos su acabado externo es el adobe. En la parte inferior se encuentra la cámara de combustión con accesos abovedados, donde se introduce la leña. Estas aberturas para la leña pueden estar situadas en una de las cuatro caras del horno, o en dos de sus caras, oponiéndose unas aberturas a las otras. La cámara está cubierta por una plataforma de ladrillos en forma de reja que permite el paso del calor hacia el área de cocción. Esta área de cocción es la parte superior del horno y la que le da su característica forma de torre. Cuenta con dos aberturas rectangulares en dos de sus lados, opuestos entre ellos, por donde se introduce el material a hornear. La parte superior está abierta, pues el propio material amontonado termina por hacer el cierre de la estructura.

Los hornos son edificios rudimentarios que sirven ampliamente para la función para la que se fabricaron. Están construidos con ladrillos unidos por grandes capas de mortero. La parte inferior, el área de combustión, tiene muros gruesos que se van adelgazando a medida que se asciende por el área de cocción. Este estrechamiento de la fábrica es la principal solución para asegurar la estabilidad de la obra, pues no hay ningún otro tipo de refuerzo o contrafuerte. Además, a medida que el horno sube, hay una serie de retranqueos, lo que aligera aún más la parte superior.

Los arcos de acceso al área de combustión son la parte más compleja de construir. Posiblemente están hechos con cimbras, pero sin lograr acabados muy finos. Es difícil encontrar un arco de medio punto bien definido. Hemos de recordar que los arcos del área de cocción son la única parte abovedada de la estructura. Estructuralmente, el uso de arcos es la mejor propuesta para lograr abrir los vanos, además de haberse convertido en un distintivo formal de los hornos.

En este sentido, todos los hornos de El Tejar se asemejan, aunque no podemos decir que haya dos iguales. Como ya mencionamos hay hornos con dos entradas o con cuatro. Pero además hay hornos que tienen las puertas para la carga de los ladrillos sobre los arcos, y otros en los que esas puertas están en los muros sin arcos. Hay hornos con dos retranqueos y otros con tres. Incluso uno de los hornos presenta unos pequeños contrafuertes a los lados de los arcos de la cámara de combustión. En definitiva, estamos ante una tipología general que cada artesano remata siguiendo su propia iniciativa.

En cualquier caso, en todos los hornos, entre el área de cocción y la de carga encontramos una grilla de ladrillo sobre la que se deposita el material a cocer. Debido a las numerosas cocciones que se hacen en los hornos, los ladrillos que los constituyen terminan por quebrarse ante esos continuos cambios de temperatura, por lo que es necesario repararlos con cierta asiduidad, retirando los ladrillos quebrados para sustituirlos por otros nuevos. Estas reparaciones son fáciles de observar a simple vista debido a las diferencias en el tono de los ladrillos.

Para cargar el horno, el material a cocer se deposita de forma entrecruzada, para dejar que el calor llegue hasta las piezas situadas más arriba. Por lo general, los ladrillos se sitúan en la parte inferior, mientras las tejas, por ser más delicadas, se colocan en la parte superior.

La carga del horno puede durar de uno a dos días y es una de las operaciones más complejas, pues se trata de aparejar un montón de material arcilloso que aún es muy frágil, y hay que conseguir hacer el montaje de manera que el calor pueda llegar a todas partes, pero sin que el contenido se hunda y puedan romperse las piezas al caer.

Realizada la carga, se procede a introducir la leña. Ya dijimos que ésta venía de la zona de Acatenango y Alotenango. Se compra por tareas, que suele ser la carga que trae una pick up. Cada tarea puede contener cerca de unos 20 tocones de gran dimensión. Dependiendo del tamaño del horno, así tardará en realizarse la hornada. En los hornos de gran dimensión, ésta puede durar de 24 a 30 horas. Pero los hay más pequeños, por tanto con cargas menores, donde la cocción puede durar de 14 a 16 horas. Una tarea puede consumirse en unas 8 horas. De modo que las hornadas de los grandes hornos pueden consumir de tres a cuatro tareas. La de los hornos pequeños, sólo dos tareas.

Por lo general, la madera utilizada es gravilea, aguacate o cushín. No suele emplearse el pino o el encino porque no tienen “suficiente fuerza”. La diferencia es que el encino produce menos llama que el aguacate. Curiosamente, para las cocinas tradicionales, el uso de la madera es al revés (Garín y Ochaita, 2016). Se prefiere utilizar pino y encino antes que el aguacate, que quemaría la comida más que cocinarla.

Algunos hornos tienen unas rejas de tope, siempre de ladrillo, al fondo de la cámara de combustión, para asegurarse de que el calor suba por el centro del horno, cociendo las piezas, y no por los muros perimetrales. Durante el proceso de cocción, es necesario que haya siempre una persona pendiente, tanto para alimentar el fuego como para evitar que éste se descontrole. En la estación fría, el vigilante puede permanecer en la galera, junto al horno, y aprovechar el calor de éste. En la estación calurosa, se prepara un pequeño chamizo cerca del horno. Hoy, este chamizo se construye con lámina. Terminada la hornada, hay que esperar que se enfríe durante, al menos, 48 horas. Sólo después se puede proceder a descargar.

Si el material estaba perfectamente seco antes de cargar el horno, si la carga se realizó convenientemente, si la leña utilizada fue suficiente y se dejó tiempo de sobra para realizar la cocción, la mayor parte de las piezas saldrán listas para ser vendidas y empleadas. Con todo, no es inhabitual que en cada hornada puedan salir algunas piezas defectuosas, quebradas o rotas, fragmentos que se pueden observar abandonados alrededor del horno.

La organización laboral de una ladrillera.

En el proceso de fabricación de las tejas y ladrillos podemos distinguir, por un lado al propietario del horno de los operarios; a los mozos que trabajan en él; pero también diferentes niveles de especialización de esos mozos. En muchos casos, se tratan de organizaciones familiares, donde el propietario puede contratar a sus parientes. En uno de los casos estudiados, el dueño tenía a sus tíos, mayores que él, como mozos. En otro, el propietario se apoyaba en sus primos, sus hijos y sobrinos. Ya vimos antes, en la ladrillera de Cipriano Oj, que los trabajadores eran sus hijos.

Estas asociaciones familiares no se dan en todos los casos estudiados; lo que sí se da es que tanto los propietarios como los mozos heredan la profesión de sus padres y sus abuelos. En un caso, se nos comentó que la tradición venía, al menos, desde el bisabuelo. Es decir, si bien es cierto que no todas las ladrilleras son negocios familiares, la tradición del ladrillo sí pasa de padres a hijos. La formación del mozo ayuda a ello.

Por lo general, a los miembros más jóvenes de la familia, incluidos los niños, se les comienza a enseñar preparando el barro. Con el tiempo, la tarea se va complicando y aprenden a moldear ladrillos, tejas, hasta terminar con la carga del horno. En varios casos, nos explicaron que habían adquirido las técnicas en la niñez y la adolescencia. En uno de estos casos en particular, habiendo adquirido esa experiencia, el entrevistado se había dedicado profesionalmente a otra actividad hasta regresar recientemente a la fabricación de ladrillos como un complemento en sus ingresos. En otros dos casos, se nos comentó que si bien los jóvenes de la familia aprendían la profesión de tejero, la compaginaban con sus estudios formales. De modo que su labor, en este caso, era un complemento para los ingresos de toda la familia, más allá de que en el futuro pudieran aprovechar o no su formación como tejeros. Con todo, se puede percibir cierto orgullo entre los entrevistados en el mantenimiento de la tradición de los tejeros.

Por lo general, el propietario de la ladrillera aporta, además del área de trabajo, la tierra a labrar, los moldes, el horno y el combustible. En el caso del mozo, esencialmente su trabajo suele ser a destajo. Es decir, el mozo cobrará por el número de tejas y ladrillos que fabrique. Un buen tejero puede fabricar entre 100 y 125 tejas al día, lo que puede suponerle unos ingresos semanales de 250 a 300 quetzales (entre 35 a 40 dólares). La misión del mozo comienza cuando labra las piezas en el molde, y termina cuando entrega las piezas en la galera, ya secas y dispuestas para ser horneadas.

En muchos casos, los mozos trabajan sólo una temporada al año, en especial en la época seca, que es cuando pueden producir más rápido. Recordemos que en época de lluvia, el secado de las piezas es más lento, de modo que no pueden producir tantas y, por tanto, sus ingresos merman, por lo que tratan de buscar otros trabajos sobre todo en la agricultura, ya sea como jornaleros, o autoabasteciéndose.

La venta del material

La mayor parte de las ladrilleras venden tanto de forma directa a los clientes que acuden hasta El Tejar a comprar, como a los distribuidores que se llevan el material para revenderlo en otros lugares. En ambos casos, las ladrilleras tienen que contar con un stock permanente, al menos de los materiales más comunes, para estar seguros de poder abastecer tanto a los clientes directos, como, sobre todo, a los intermediarios.

En un caso, se nos explicó que ese stock podía ser de 8 mil a 10 mil piezas. Dado que estamos hablando de la ladrillera más grande que visitamos, es posible que ese stock sea menor en los otros casos, pero una de las constantes que se puede observar al recorrer El Tejar, es que todas las ladrilleras tienen en exhibición, de forma abundante, sus productos.

Inicialmente, el mercado más importante eran las ferreterías de la Antigua Guatemala, donde, a su vez, las piezas se revendían para los propietarios antigüeños. En otro de los casos, entrevistamos a un ladrillero que abastecía directamente a un arquitecto quien solicitaba el material necesario para cada una de sus obras. En tiempos más recientes, se han comenzado a vender ladrillos en grandes cantidades en otros departamentos de Guatemala. Así, se nos comentó que desde el Petén acudían a comprar, por camiones, el material. En estos casos, los transportistas pueden llevarse el stock de varias ladrilleras. Por lo general, comienzan llevándose las existencias de las grandes ladrilleras, y rematan la carga con las pequeñas ladrilleras.

A modo de curiosidad, sólo el Museo del Ladrillo ofrece los precios de sus productos a la vista del público. En el resto de los casos los precios se negocian con los dueños o los encargados de las ladrilleras. Si bien es cierto que las cifras eran siempre “precio por unidad”, no llegamos a saber si podía haber algún tipo de descuento por la compra de grandes cantidades. En base a los precios que nos dieron, pudimos constatar que el precio final que se ofrecía en las ferreterías en la Antigua podía aumentar desde el 100% al 500% el precio de venta en las ladrilleras de El Tejar. Este aumento de precio llama la atención cuando sólo hay 11 kilómetros entre las dos localidades. Si bien es cierto que con excepción del Museo del Ladrillo, para la mayor parte de los viajeros que cruzan El Tejar no queda claro si pueden comprar los materiales directamente en las ladrilleras. Quizás eso explique por qué se hace necesaria la presencia de los intermediarios.

Que las ferreterías de la Antigua sigan siendo el principal cliente de los ladrilleros de El Tejar muestra la importancia de la restauración de los edificios coloniales, y la construcción de edificios neocoloniales antigüeños en el mantenimiento de la industria del ladrillo y la teja tradicionales. Aunque la mayor parte de la obra nueva se hace con block de cemento y los materiales cerámicos sólo se utilizan para los acabados, en el imaginario neocolonial se hace necesaria la presencia de esos acabados para darle una impronta verdaderamente antigüeña. La extensión de los ladrillos tradicionales a otros departamentos de Guatemala, quizás haya de medirse en relación con la propia extensión de ese modelo antigüeño neocolonial como símbolo de un cierto estatus social o de un cierto éxito económico, en muchos casos vinculado a las remesas provenientes de Estados Unidos.

Conclusiones

La arquitectura del ladrillo y la teja se desarrolló en Guatemala con la llegada de los europeos en la primera mitad del siglo XVI. Desde el siglo XVII ya tenemos documentada la fabricación del material arquitectónico cerámico en el municipio de El Tejar, hasta llegar a los ladrilleros actuales que guardan memoria de su propia tradición, al menos desde fines del siglo XIX. El conocimiento de los ladrilleros se ha transmitido, esencialmente, dentro de los núcleos familiares, y las ladrilleras en gran medida son negocios familiares en los que el propietario se apoya sobre sus parientes para gestionar la producción, pero donde los operarios, llamados mozos, también han heredado su expertise[6] a través de sus antepasados. En principio, esta formación se basa en la paulatina especialización del mozo, que comienza en la infancia pisando la tierra y puede, con el paso de los años, llegar a cargar el horno, la tarea más compleja, tras aprender a labrar ladrillos y tejas.

Llama la atención que las técnicas no parecen haber evolucionado. En este sentido, la tipología de los hornos consume una cantidad de combustible que podía ser menor sólo mejorando los sistemas de cubrimiento (Chojolán y Cifuentes, 2017). Es decir, hemos visto alguna innovación en los productos que se ofrecen al mercado (como esa fachaleta de aspecto más rústico), pero no en la propia técnica de fabricación, como si el mantenimiento de ésta implicase un valor añadido sobre el producto acabado. No sólo se adquiere un material tradicional, sino que éste además es elaborado de forma tradicional.

Con todo, hemos de señalar que la calidad de ese producto acabado, en esencia puede diferir mucho de una ladrillera a otra en cuanto a la resistencia final de ladrillos y tejas. Por tanto, debemos vincular la pervivencia de la industria de la cerámica arquitectónica artesanal, a todo este simbolismo donde se une el prestigio de la Antigua Guatemala y su arquitectura colonial con el uso de ladrillos y tejas tradicionales. El resultado es una arquitectura neocolonial, practicada en la Antigua o en otros departamentos de Guatemala como muestra de un determinado estatus social, en el que la presencia del ladrillo y la teja artesanales desempeñan un papel significativo, si bien es cierto que los inmuebles neocoloniales de la Antigua, por su ubicación dentro de la ciudad histórica, ya tienen un peso de representación social notable, más allá de los acabados de ladrillo, al que aspiran esas otras viviendas neocoloniales repartidas por el resto del país, donde los materiales cerámicos son necesarios como símbolo de prestigio.

Bibliografía

Cortés y Larraz, P., (1958), Descripción geográfico-moral de la diócesis de Goathemala, Guatemala: Sociedad de Geografía e Historia.

Chamalé Boror, L. A., (2011), Uso de escoria de mata de níquel en la fabricación de ladrillo tayuyo en forma artesanal. Trabajo de graduación al conferir el título de Ingeniero Civil, Guatemala: Universidad de San Carlos.

Chojolán Duarte, O. D., y Cifuentes, J. I., (2017), Experiencias para mejorar la eficiencia energética de los hornos tradicionales de ladrillo para la cocción de ladrillo, teja, baldosa, de arcilla. Recuperado de http://www.repositorio.usac.edu.gt/4462/1/Experiencias%20para%20mejorar%20la%20eficiencia%20energ%C3%A9tica%20de%20los%20hornos%20tradicionales%20de%20ladrillo%20para%20la%20cocci%C3%B3n%20de%20ladrillo%2C%20teja%2C%20baldosa%2C%20de%20arcilla.pdf, consultado el 10 de mayo de 2017.

Fuentes y Guzmán, F. A., (2012), Recordación Florida. Discurso historial y demostración natural, material, militar y política del Reyno de Guatemala, Guatemala: Universidad San Carlos, Guatemala.

Gallegos Gómora, M. J., y Armijo Torres, R. (2003). Sistemas constructivos y materiales en la arquitectura de Comalcalco, Tabasco. En XXV Convegno Internazionale di Americanistica-Perugia 9, 10 e 11 maggio 2003/Xalapa 21, 22, 23 e 24 ottobre 2003. Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano”, Perugia.

Garín, A., Castaño, E., y de la Fuente Prieto, J., (2015), La Casa Popenoe en la Antigua Guatemala: de la casa histórica del siglo XVIII a la vivienda familiar de los Popenoe. En ReUSO 2015. III Congreso Internacional sobre Documentación, Conservación y Reutilización del Patrimonio Arquitectónico. Universitat Politècnica de València, Valencia.

Garín, A., y Ochaita, D., (2016), El abastecimiento y consumo de leña en las cocinas coloniales de la Antigua Guatemala. En XIII Congreso Centroamericano de Historia. Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Tegucigalpa.

Luján Muñoz, J., y Chinchilla Aguilar, E. (dirs.), (1994), Historia General de Guatemala. Tomo II: Dominación española: desde la conquista hasta 1700, Guatemala: Asociación de Amigos del País.

Lutz, C., (2005), Santiago de Guatemala. Historia social y económica, 1541-1773, Guatemala: Editorial Universitaria.

Montúfar del Valle, D. I., (2012), Evaluación del uso de biomasa como combustible alterno en la producción de ladrillos de barro cocido en el municipio de El Tejar, Chimaltenango. Trabajo de graduación previo a conferir el título de Ingeniero Civil, Guatemala, Universidad de San Carlos.

Rojas Fuentes, R. F. (2016), Investigación para los parámetros de calidad y especificaciones para los ladrillos macizos y baldosas de barro cocido, elaborados en El Tejar, Chimaltenango, Guatemala. Trabajo de graduación previo a conferir el título de Ingeniero Civil, Guatemala: Universidad de San Carlos.

Samayoa Guevara, H., (1962), Los gremios artesanos de la ciudad de Guatemala (1524-1821), Guatemala: Editorial Universitaria.

NOTAS

[1] AGCA A1 16 148-2830, fol. 1-3v 1773 (cit. en Samayoa, 1962, p. 238).

[2] La primera ladrilla industrial de Guatemala fue INMACO, fundada en 1956 (Montúfar del Valle, 2012, p. 25)

[3] La de Cipriano Oj, donde pudimos hablar con tres de sus hijos.

[4] Las ladrilleras de Francisco Socoy, donde entrevistamos a su hijo Werner; la Ladrillera El Alfarero, donde entrevistamos a Virgilio Sol; la ladrillera de Roberto Luna, donde entrevistamos al propio señor Luna y a Isidoro Santos; la ladrillera de Miguel Ángel Santos, donde entrevistamos al propio señor Santos y a uno de sus operarios.

[5] El Museo del Ladrillo tiene un punto de exhibición de material a la orilla de la carretera, con los precios de sus productos. No pudimos hablar con ninguno de sus responsables.

[6] Experiencia, pericia.