Sustainability notions in vernacular heritage of Choapa Valley

María de la Luz Lobos Martínez

Arquitecta de la Universidad de Chile (2015) y diplomada en Diseño de Paisaje en la Universidad Católica de Chile (2016). Pertenece al Departamento de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile en calidad de ayudante en cursos de diseño arquitectónico y arquitectura vernácula. Miembro del Laboratorio de Patrimonio Activo (LPA). Ha investigado en las áreas del patrimonio vernáculo construido, patrimonio sismorresistente, territorio y paisaje, patrimonio obrero-industrial y construcción en tierra. Además, ha participado en el diseño deproyectos de paisaje. mllobos@ug.uchile.cl

Recibido: 29 de abril de 2017.

Aceptado: 16 de junio de 2017.

Disponible en línea: 01 de agosto de 2017.

CC BY-NC-ND

Resumen

En un mundo globalizado, que apunta a ser cada día más sostenible, es necesario observar las experiencias pasadas para lograr concebir soluciones futuras. Basándose en esa premisa, se entiende que las culturas constructivas tradicionales de cada país constituyen una fuente importante de conocimiento, por lo que cabe preguntarse ¿En qué aspectos es la arquitectura vernácula un aporte para la creación de edificios sostenibles? El estudio del Valle del Choapa contribuye a responder dicha interrogante, pues consiste en un oasis situado en la región semidesértica del norte de Chile, en la que hay diferencias geográficas, climáticas y de recursos naturales con los que la población ha confeccionado su hábitat a lo largo de los siglos, generando diversas identidades locales y dejando en evidencia una clara relación entre el medio natural y el construido. Así, esta investigación pone al descubierto un patrimonio cultural edificado e igualmente anónimo; a través del estudio de las construcciones vernáculas de este territorio establece, desde sus tres ámbitos, criterios para la sostenibilidad que son aplicables a la arquitectura contemporánea. Entre ellos destaca la utilización de recursos naturales locales sin poner en riesgo sus ecosistemas, la construcción con mano de obra local, el respeto por las tradiciones y el incentivo de la vida en comunidad; el reciclaje de materiales y la adaptación a las condiciones medioambientales; tanto en el diseño, emplazamiento y soluciones constructivas utilizadas. Dichas características hacen de estas edificaciones un referente vivo de sostenibilidad, tanto para la arquitectura contemporánea como futura. Palabras clave: Arquitectura vernácula, Valle del Choapa, Hábitat sostenible.

Abstract

In a globalized world that aims to be more sustainable every day, is necessary to observe the past experiences to conceive future solutions. Base on this premise it is understood that the traditional constructive cultures of every country are an important source of knowledge, which is why to raise the question: in which aspects is the vernacular architecture a contribution for the creation of sustainable buildings? The study of Choapa Valley contributes to answering that query. The Choapa Valley is an oasis located in the semi-deserted region of northern Chile, which have different geographies, weathers and natural resources on availability, with which the population has made-up their habitat trough long centuries, generating diverse local identities and leaving evidence of a clear relationship between natural and built environment. Thus, this research shows a cultural building and anonymous heritage, establishing, throughout the study of the vernacular constructions of this territory, criteria for sustainability on its three scopes that apply to the contemporary architecture. Among them stand out the use of local natural resources without risking their ecosystems, building with local labor, respect for tradition, the incentive of community life, recycling materials and adaptation to environmental conditions both in the design, location, and construction solutions. Those characteristics made these buildings a live model of sustainability both contemporary and future architecture. Keywords: Vernacular architecture, Choapa Valley, Sustainable habitat.

- Introducción

A través de la historia, las diversas y establecidas comunidades humanas han conformado territorios particulares en los que la relación entre el medio natural y el construido funciona como reflejo de su estilo de vida.

Si bien las distintas sociedades han hecho uso de los recursos naturales disponibles, es a partir de la industrialización que la explotación de dichos capitales alcanza índices mucho más rápidos que su velocidad de renovación (Jacobs, 1991), sin preocuparse por su continuidad en el tiempo. Esto ha llevado a décadas de crisis que culminan con el siguiente diagnóstico: debemos apuntar a un desarrollo más sostenible que permita seguir habitando el planeta, ya que la humanidad depende de la biosfera –tanto de sus ciclos como de su capacidad regenerativa– (Hernández, 2009).

En ese sentido, cobra importancia la pregunta: ¿Cómo apuntar a un mundo más sustentable desde la arquitectura? Entre las distintas aproximaciones a la construcción sostenible, resalta el llamado humanismo ecológico, correspondiente a una vía intermedia entre el high-tech y el low-tech, que busca cultivar una imagen contemporánea basada en la combinación de elementos tradicionales con productos industriales de carácter innovador (Gauzin-müller, 2001). Pero, ¿cuáles son esos aspectos tradicionales y cuál es su relevancia? Para dar respuesta se considera a la arquitectura vernácula. Ésta es un ejemplo de esos factores tradicionales, por lo que constituye un referente para la creación de la imagen contemporánea. Se llega a esta afirmación gracias a las distintas aproximaciones que ha tenido el estudio de la arquitectura vernácula a lo largo del tiempo; en un primer momento este estudio centró el interés en su ‘exoticidad’, luego la reconoció como una ‘arquitectura menor’, reflejo de la forma de vida local y, en una tercera instancia, como representación de la diversidad cultural del mundo (ICOMOS, 1999). Por último, el interés se ha situado en el paradigma de la sostenibilidad, considerándola un ejemplo de adaptación de la arquitectura a su medio ambiente y una fuente de conocimientos tecnológicos (Jorquera, 2013).

Así, atendiendo que la relación entre el hombre y su entorno es una de las principales variables de la sostenibilidad, en las viviendas vernáculas –donde el hombre construyó su hábitat de forma sencilla, con materiales y elementos locales, naturales y resistentes– se busca un referente para fortalecer el lazo hombre-naturaleza y un ejemplo de desarrollo sostenible.

Contextualizado el conflicto, este estudio indaga, como principal objetivo, una manera de analizar y comprender de qué manera la arquitectura vernácula de un territorio particular de Chile responde a los factores de la sostenibilidad. Para esto se realizó la siguiente pregunta de investigación: ¿En qué aspectos es la arquitectura vernácula chilena un patrimonio sostenible? Es relevante dar una respuesta que permita valorarla y recuperarla en tanto patrimonio, y establecerla como un referente a futuro.

En Chile la arquitectura vernácula aún no es apreciada como debería, por lo que mirarla desde sus aportes a la sustentabilidad es también una estrategia para revalorarla dentro de la sociedad contemporánea. Además, es necesario tomar conciencia de que no valorizar la arquitectura nativa constituye en sí una práctica rebatible, ya que “la indiferencia hacia los edificios vernáculos, que forman el ambiente, ha hecho que éste no parezca importante; en consecuencia, ha sido desatendido físicamente y se estropea constantemente” (Rapoport, 1969, p.12).

Esta investigación es resultado de la hipótesis que plantea que la construcción vernácula contribuye al desarrollo de la arquitectura en Chile; por ser una alternativa para crear edificios sostenibles; en la actualidad y a futuro, pues se basa en la experiencia de diversas generaciones que crearon condiciones de habitabilidad adecuadas a su medio, aprovechando los recursos locales. De este modo constituye un aporte relevante; ya que este estudio recopila información inédita y aborda un área del país sudamericano poco estudiada.

Debido a que el concepto de arquitectura vernácula posee diversas acepciones, en las siguientes páginas se utilizará una definición operativa basada en lo planteado por Rudofsky (1964), Oliver (1997), Seniosiain (1998), ICOMOS (1999), Vásquez (2009) y Jorquera (2013). Así, se entiende por arquitectura vernácula:

Arquitectura tradicional de un lugar que es creada por una comunidad, con expresiones arquitectónicas que reconocen su contexto tanto ambiental como socio-cultural, generando edificaciones que, autoconstruidas por la colectividad, sin ayuda de profesionales ni técnicos, a partir de materiales locales y un conocimiento empírico de las condiciones de clima y entorno local, se han transformado en una tradición e identidad que se ha mantenido y perfeccionado a través del tiempo (Autora, 2013, p.18).

- Arquitectura vernácula en Chile

Chile tiene diversidad de ecosistemas y climas debido a las condiciones morfológicas del territorio, lo que repercute en la existencia de numerosas expresiones arquitectónicas a lo largo del país que a su vez reflejan múltiples maneras de habitar y una riqueza de identidades locales. A esto se suma que el territorio chileno no sólo ha albergado varias comunidades indígenas –con sus respectivas y particulares expresiones arquitectónicas–, sino que su sociedad es fruto de un sincretismo cultural entre los grupos preincaicos, la civilización inca y la española (durante el período colonial), sumando distintas comunidades de inmigrantes en áreas puntuales; factor que ha repercutido en la diversidad de la arquitectura chilena.

Si bien hubo diferentes expresiones de arquitectura vernácula en Chile, hoy dicha riqueza se ha degradado, dando paso a una cantidad mucho menor de referentes. Los estudios acerca de la arquitectura local centran su atención en las construcciones rurales de Chile Central, en las edificaciones del norte andino, en las distintas tipologías de ruca mapuche y en las edificaciones de la isla grande de Chiloé. Luego del terremoto de 2010 la atención se puso en la zona central, particularmente en las viviendas damnificadas.

A pesar de esto, el resto de la arquitectura vernácula de Chile ha sido examinada con poca profundidad. La mayoría de los estudios corresponden a catastros de lo existente o a escrutinios completos de una edificación o grupo particular, pero sin considerar la globalidad de los territorios. Por tal razón, este estudio viene a complementar lo hecho y a sentar nuevas bases para analizar la arquitectura vernácula del norte chico de Chile.

- Método

Esta investigación aborda, fundamentalmente, una perspectiva cualitativa: observa, describe, caracteriza y cataloga las particularidades de la arquitectura vernácula del valle de Choapa. Utiliza el trabajo de campo como la herramienta más importante, aunque relega la aplicación de exámenes técnicos para una etapa futura.

Para estudiar de qué manera la arquitectura del Valle del Choapa es un referente de sostenibilidad en Chile, fue necesario abordar la observación del valle en cuatro etapas:

1) Se definió cuál es la arquitectura vernácula del valle del Choapa. Para esto, en busca de expresiones de arquitectura local, se realizó un recorrido de mar a cordillera por los caminos que siguen el curso del río. Así, se identificaron 132 casos de estudio[1] que fueron clasificados, incluyendo ciertas características básicas y dejando un registro fotográfico de cada uno de ellos (tabla 1).

Tabla 1. Catastro edificaciones vernáculas del Valle del Choapa.

Nota: Fragmento de la tabla de catastro, edificaciones vernáculas del Valle del Choapa. Elaborado por autora, 2013, Santiago.

2) A partir de la información registrada en el catastro, se ponderaron algunas características de las expresiones de arquitectura local, generando un análisis estadístico que permitió elaborar una primera imagen general de la arquitectura vernácula del valle.

3) Se seleccionaron ocho edificaciones como casos de estudio (de los cuales sólo tres serán expuestos a continuación) para poder analizar a fondo las características de esta arquitectura vernácula y así evaluar si realmente posee aspectos que la hagan sostenible. Tomando en cuenta lo planteado por Edwards (2001), el problema de la sostenibilidad debe ser abordado entendiendo que diseñar en forma sostenible no implica solamente el ahorro energético, sino crear espacios saludables, viables económicamente y sensibles a las necesidades sociales.

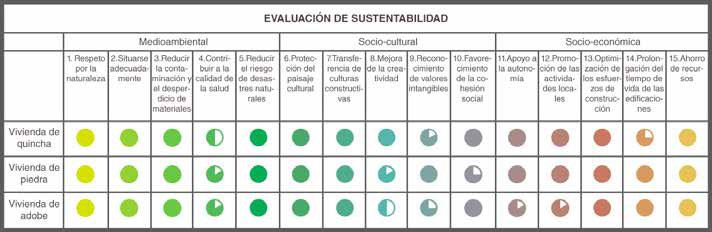

Para esto, las variables de cada pilar de la sostenibilidad expuestos en el Proyecto VerSus (Correia, Guillaud, Moriset, Sánchez, & Sevillano, 2014) se usaron como pauta de evaluación con el objetivo de corroborar esa teoría de sustentabilidad en la realidad. Así, los criterios de sustentabilidad medioambiental aplicados fueron: a) Respeto por la naturaleza. b) Situarse adecuadamente. c) Reducir la contaminación y el desperdicio de materiales. d) Contribuir a la calidad de la salud. e) Reducir el riesgo de desastres naturales. Mientras que, en relación a la sustentabilidad social y cultural, se consideró: f) Protección del paisaje cultural. g) Transferencia de culturas constructivas. h) Mejora de la creatividad. i) Reconocimiento de valores intangibles. j) Favorecimiento de la cohesión social. Finalmente, desde el ámbito económico, se evaluó: k) Apoyo a la autonomía. l) Promoción de las actividades locales. m) Optimización de los esfuerzos de construcción. n) Prolongación del tiempo de vida de las edificaciones y o) Ahorro de recursos.

4) En último lugar, se complementó el análisis anterior mediante entrevistas realizadas a la población local. Esto permitió verificar las características mencionadas con base en los relatos, percepciones y experiencias de vida de los entrevistados.

- Valle del Choapa

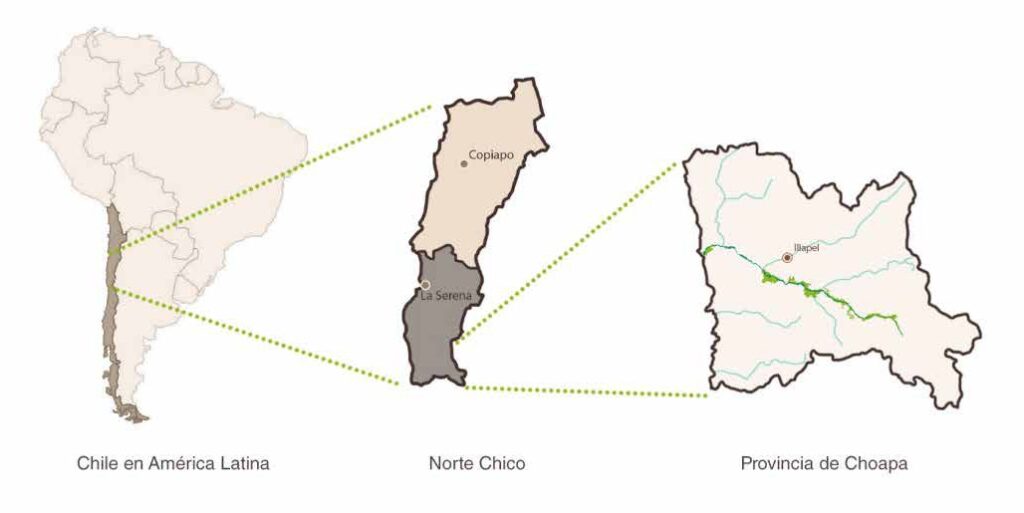

Este valle, que adquiere su nombre del río que lo acompaña, corresponde a uno de los valles transversales del ‘norte chico’ de Chile, ubicado en la IV región de Coquimbo (Figura 1); un área de interés ecológico debido a que se constituye como una banda de transición entre el desierto árido del Norte grande y el área fértil de la zona central; determinando un paisaje y recursos naturales específicos.

El río Choapa (Figura 2) recorre Chile en todo su ancho, salvando alrededor de 115 km. de este a oeste. Por esta razón, posee diversas características –geográficas y climatológicas– que repercuten en la existencia de identidades locales heterogéneas en conjunto con el desarrollo de distintas actividades productivas. Además es la zona más angosta del país –conocida como la ‘cintura de Chile’–, lo que hace factible su estudio desde el mar a la cordillera y permite reconocer las adaptaciones de diseño de las viviendas en las peculiares zonas del valle.

Durante el período prehispánico, este valle albergó a la civilización diaguita, la cual dejó huellas en el entorno. Las viviendas de la zona son ejemplo del mestizaje cultural, pues reflejan cómo se mezclaron los materiales autóctonos con las técnicas constructivas aportadas desde Europa, respondiendo a las necesidades de un nuevo tipo de habitante.

Edificaciones vernáculas del Valle del Choapa

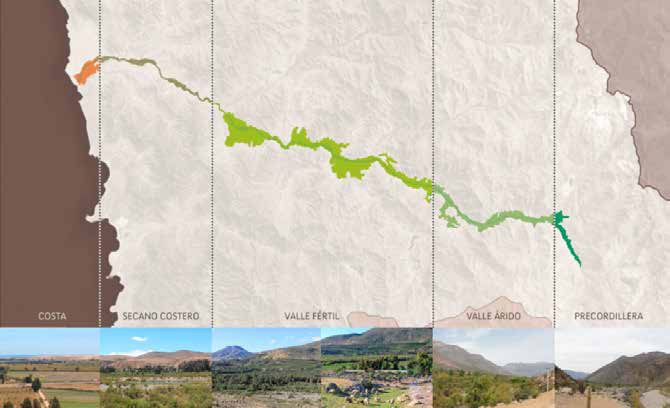

Al observar el territorio del valle, es evidente que se configura por una sumatoria de paisajes diferenciados que, a su vez, tienen un efecto en las expresiones de la arquitectura vernácula. Con esto en mente, y prestando atención al panorama general del valle con sus respectivas vistas, clima, vegetación, recursos disponibles y geografías, se lograron identificar cinco áreas: 1) Costa. 2) Secano costero. 3) Valle fértil. 4) Valle árido. 5) Precordillera (Figura 3).

Pese a lo anterior, las edificaciones se organizan, en términos generales, dentro del paisaje local siguiendo ciertas ‘normas’ comunes; en donde la geografía presente determina que la vida esté ligada totalmente al río y al valle que éste genera. Todos los alrededores son laderas y montes, lo que obliga al hombre a instalarse en las cercanías del afluente. Pero esto también trae beneficios; las pendientes del valle, en conjunto con el agua, han formado terrazas fluviales en los suelos que, por su alto rendimiento, benefician a la agricultura; entregando una herramienta de subsistencia a los habitantes. Esto expone que las edificaciones poseen una correlación con el entorno que las rodea, crean un vínculo con el medio natural en el que se puede reconocer una interdependencia entre el hábitat construido y el hábitat natural.

- Resultados

Mediante el catastro de los 132 casos de estudio, quedó en evidencia que este patrimonio vernáculo está en riesgo y necesita ser revalorizado. Al observar los distintos usos de las construcciones del valle se descubrió que la mayoría corresponden a viviendas y bodegas, con un 34% y 40% respectivamente. Muchos de estos almacenes eran antiguamente residencias. Por otro lado, el estado de conservación se encuentra entre regular y bueno, con 38% y 30% respectivamente. Así, dichos valores demuestran que este hábitat vernáculo está decayendo, quedando relegado simplemente a una tecnología constructiva y olvidando parte de su importancia cultural. Efecto que se vio influenciado por la prohibición, durante décadas, por parte de los subsidios habitacionales, de construir con estas técnicas. Limitando los trabajos de obra nueva a las tecnologías modernas, renegando así de las tradiciones locales.

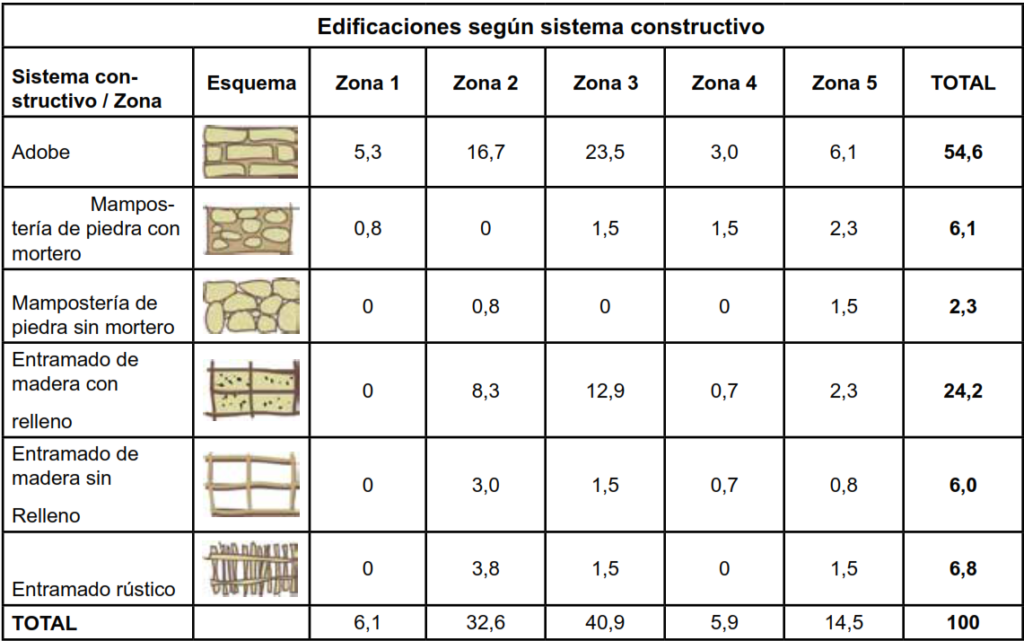

En relación a los sistemas constructivos predominantes, es interesante que todos corresponden a tecnologías locales, elaboradas con recursos naturales disponibles en el contexto inmediato de cada una de las edificaciones (Tabla 2). Estos porcentajes manifiestan la importancia de la tierra para las edificaciones vernáculas, pues es el recurso natural de mayor disponibilidad y, en consecuencia, el más utilizado. Esto es testimonio de una cultura constructiva sustentable, en donde se prioriza el uso de los recursos de mayor disponibilidad sin poner en riesgo los más escasos. Del mismo modo, la proporción de construcciones en mampostería de piedra se concentra en la precordillera –en la costa no hay ninguna–, comprobando nuevamente que sólo se construye con el material disponible, evitando transportar los recursos a través de largas distancias.

Tabla 2. Sistema constructivo de las edificaciones del Valle del Choapa.

Nota: Porcentajes de edificaciones según sistema constructivo y por unidades del paisaje del valle, basado en los 132 casos de estudio. Adaptado de Seminario de investigación: Arquitectura vernácula del Valle del Choapa. Nociones de sostenibilidad en las expresiones de arquitectura local, por autora, 2013, Santiago.

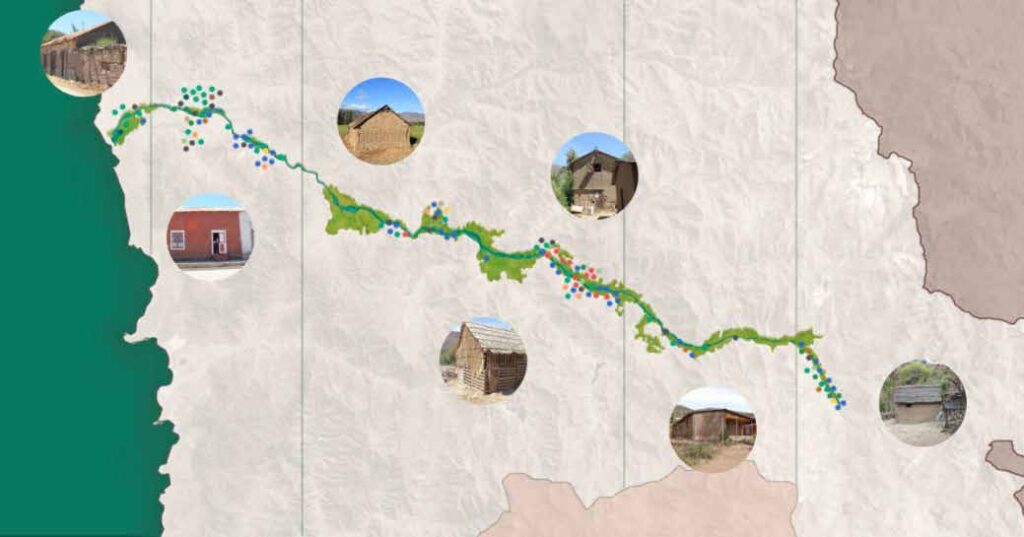

Además, si se observa la figura 4, es claro que el valle de Choapa posee gran variedad de arquitecturas vernáculas a lo largo del recorrido del río; éstas dan cuenta de los requerimientos locales y de las transformaciones necesarias en el trayecto de mar a cordillera.

La vivienda de quincha

Esta edificación (Figura 5) corresponde a una vivienda de quincha[2] con basamentos de piedra, emplazada en la zona del secano costero; se ubica justo en la falda de la ladera sur. Posee planta en forma de ‘L’ con tres recintos interiores, dos corresponden a dormitorios y uno pequeño se utiliza como bodega. Además, es acompañada por un volumen cercano –compuesto por entramados de madera, sin relleno– que hace las veces de cocina.

Este ejemplo es interesante en términos de sustentabilidad pues, en el ámbito medioambiental, esta construcción se ubicó en donde no existía vegetación de gran escala, evitando sacrificar recursos sin sentido. Por otro lado, posee la particularidad de que la quincha no está hecha con cualquiera madera, sino que utiliza puya[3] (Figura 6) –una especie nativa muy abundante en el lugar–, evitando poner en riesgo otras especies más escasas. Otorga confort habitacional a la vivienda debido al modo en que se ubica (en consonancia a la pendiente), ya que la ladera, en conjunto con la vegetación cercana, protege de fuertes vientos, además evita el riesgo de inundaciones porque tiene una distancia suficiente entre el lecho del río y el hogar. Igualmente, la edificación se orienta hacia el norte, lo que le permite recibir luz natural. El único aspecto negativo que se reconoce es una falta de ventilación que pudiera afectar a la condición de sanidad en el interior de los recintos.

En relación a los aspectos sociales, esta edificación es una pieza fundamental en la conformación del paisaje cultural; en conjunto con las localidades adyacentes configuran una comunidad agrícola –desde hace décadas–, en la que los vecinos, formando una imagen de franjas, se han divido equitativamente los terrenos para poder cultivarlos y vivir de ellos (Figura 7). Las edificaciones son la puerta de entrada a cada una de las zonas de cultivo. Este ejemplo evidencia la transmisión de una cultura constructiva, ya que la quincha ha sido usada reiteradas veces, desde los diaguitas hasta la actualidad y es posible seguir transmitiendo dicha tradición. Este caso en particular suscita la creatividad, pues aplica modificaciones al sistema de quincha para adaptarlo totalmente a la condición local. Finalmente, –con base en los relatos obtenidos de los habitantes–, se pudo corroborar que al momento de elaborar estas edificaciones toda la comunidad se pone al servicio, existiendo, por tanto, una cohesión social.

Por último, en relación a los aspectos económicos, la comunidad se organiza en grupos agrícolas, fomentando la autosuficiencia de la comunidad y fortaleciendo la producción y los intercambios. En relación a la gestión de los recursos, es importante mencionar que –si bien, en un principio, la edificación estaba elaborada completamente con recursos naturales que abundaban en las cercanías, evitando gastar energía adicional durante la construcción–, debido a cambios en el contexto, las hierbas utilizadas para elaborar las cubiertas vegetales comenzaron a escasear, esto obligó a los residentes a cambiarlas por cubiertas de zinc. Pese a que incluir un material industrializado puede ser visto negativamente, en este caso ayudó a evitar que las especies se extinguieran. Finalmente, se le da mantenimiento constante al inmueble, rehaciendo los estucos de tanto en tanto, lo que permite prolongar su tiempo de vida. En relación a ello se observa un déficit, pues los aleros de la cubierta son muy pequeños, con lo que, a pesar de que llueve poco, cuando esto ocurre se deslava la parte inferior de los muros y deja expuesta la estructura.

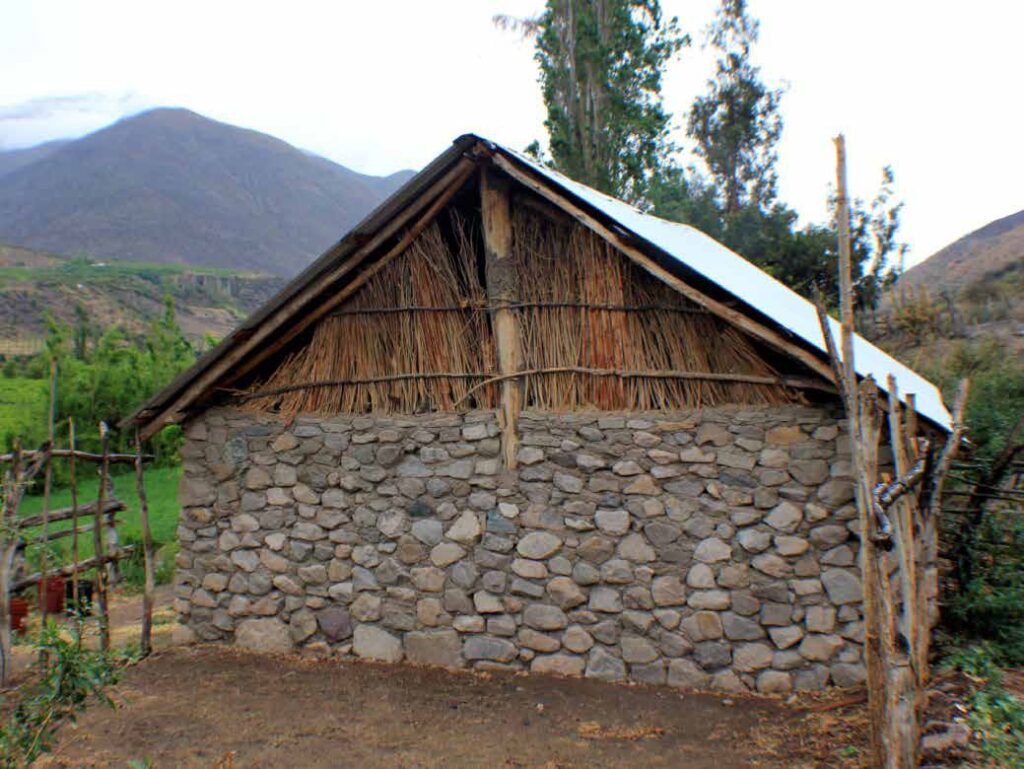

La vivienda de piedra

Esta edificación (Figura 8) fue utilizada como vivienda durante largos años, siendo transformada en bodega sólo hace una década. Corresponde a una construcción con muros de piedras unidas con mortero de barro y techumbre de madera (antiguamente cubierta con fibras vegetales; hoy con planchas de zinc); con dos recintos interiores divididos a través de un muro de quincha que se emplaza en la precordillera del valle. Además, adosado a su lado poniente, posee un cierro de madera que constituye un corral, lo que muestra, nuevamente, la relación directa de estas viviendas con la actividad productiva de sus habitantes.

Esta residencia se presenta como una edificación sustentable desde el ámbito medioambiental, porque respeta la naturaleza que la rodea utilizando como material de construcción principalmente la piedra, que es un recurso muy abundante en la precordillera –además de inerte–, evitando así abusar de la poca vegetación fanerófita que se desarrolla en el lugar. Al igual que el caso anterior, se emplaza adecuadamente, a una distancia prudente del río, justo en la base de las laderas, siendo la zona más segura, además de estar junto a las rutas de conexión con el resto del valle. Sumado a esto, la selección del material responde totalmente a una adaptación con el medio local, ya que esta zona es la más húmeda del valle y las rocas responden de mejor manera a dicha condicionante que otras técnicas constructivas, pues no permiten al agua ingresar a su estructura y funcionan como un aislante hídrico.

Desde el punto de vista socio-cultural, esta edificación responde al paisaje cultural precordillerano propio de Chile, pues mantiene en su diseño mucho de las viviendas construidas por los arrieros en sus temporadas por la cordillera de Los Andes. Con base a lo comentado por el propietario, sale a relucir la continuidad de la cultura constructiva: el saber y las prácticas tecnológicas para edificar la vivienda pasaron del abuelo al padre y de éste al dueño, que a su vez enseñó la técnica a sus hijos; generando réplica y favoreciendo así a una identidad local, fruto de la experiencia acumulada.

Finalmente, desde una mirada económica, esta edificación promueve la actividad local y la autonomía de la comunidad, hoy incluso más que antes, ya que se utiliza con el fin de hacer más fácil la actividad productiva; aquí se almacenan las herramientas, las sillas de montar, riendas, se guarda la paja y se reúne el ganado, por lo tanto, es una construcción fundamental para el correcto desarrollo de las labores campesinas. A su vez, el recurso utilizado aporta sustentabilidad a la construcción: en este caso, la piedra. Al ser muy resistente hace que la vida útil de la edificación sea larga, además de evitar extensos traslados durante la construcción y, como la fuente del material es cercana, se evita sacar recursos innecesarios, extrayendo de la tierra sólo lo que será utilizado.

La vivienda de adobe

Este tipo de vivienda es el más común dentro del valle. Este caso particular (Figura 9) corresponde a una edificación emplazada en la zona del secano costero, pero no junto al río, sino hacia el interior, en la ladera, donde el ambiente es más árido y el mayor recurso vegetal disponible son los cactus; utilizados para cercar los predios. Es una vivienda de planta en ‘L’, acompañada por otra edificación que hace las veces de cocina y es consistente en un entramado de madera relleno con adobes y cubierta vegetal.

En relación a la sostenibilidad ambiental, esta edificación se integra completamente a su entorno, pues está construida con la misma tierra del lugar, evitando lo más posible traer componentes externos que lo contaminen. Lamentablemente, al igual que los casos anteriores, ha tenido que cambiar su cubierta por zinc. Conjuntamente, está emplazada en un sitio con menos riesgos de desastres naturales que en el borde del río.

En relación a la variable sociocultural, este tipo de vivienda es un ejemplo de la transmisión de la tradición y el conocimiento, pues es una muestra del sincretismo cultural con los españoles; es un modelo traído por ellos al país, pero readaptado a las condiciones locales. Asimismo, como en el primer caso de estudio, la cocina es una edificación independiente, más liviana, esto proviene de la cultura diaguita, en la que la vivienda era básicamente un lugar para dormir y el resto de la vida se desarrollaba a la intemperie, en contacto constante con el entorno natural y el trabajo. Si bien esta edificación no aporta soluciones innovadoras, es fruto de una tecnología constructiva implantada gracias a años de experimentación, valorando la acumulación histórica de los saberes locales. Por último, la experiencia de erigir con adobes constituye en sí una práctica colectiva en la que todos los vecinos se reúnen para colaborar en la construcción, fomentando así la cohesión social y la vida en comunidad.

En relación a las variables económicas, este tipo de edificación evita el despilfarro, pues reutiliza constantemente sus propios materiales; por ejemplo, cuando el adobe sufre daños debido a esfuerzos sísmicos, se reutiliza la tierra para hacer los nuevos bloques y recomponer el muro. Además, se asegura la prolongación de la vida útil de la construcción, pues son sus mismos habitantes quiénes dan mantenimiento periódicamente. Por último, la gestión de los recursos es óptima, pues se utilizan sólo recursos locales y se obtiene el agua necesaria para los adobes en las quebradillas del lugar.

Todo lo descrito anteriormente se resume en la tabla 3, dejando de manifiesto que estas construcciones vernáculas poseen múltiples criterios de sustentabilidad.

Tabla 3. Evaluación de sustentabilidad

Nota: Tabla. Resumen de evaluación de sustentabilidad en edificaciones del valle del Choapa según los criterios de VerSus. Elaborado por autora, 2016, Santiago.

A partir de esto, se observa cómo la gestión de los recursos locales para su uso en las edificaciones es una de las variables más importantes para la sostenibilidad implementada en esta arquitectura vernácula, abarcando los tres pilares mencionados. Como manifiesta Glover (2010), lo esencial para el desarrollo económico sostenible será la gestión de los recursos naturales de una manera efectiva, para lo que es imprescindible la participación local; premisa que aparece en los tres casos estudiados.

Además, es importante recalcar que existe una identidad común en el valle; reflejada en la conservación de la ruralidad que liga al hombre con la labor de la tierra. Los habitantes realizan sus actividades en lugares cercanos a su vivienda, por lo que existe un fuerte lazo entre edificaciones y trabajo.

Es interesante reconocer que, en la mayoría de los casos, los edificadores forman parte de su comunidad; siendo dueños, constructores y habitantes generan un vínculo que repercute en la constante preocupación por realizar los inmuebles de la mejor manera, ya que el habitante-constructor comprende a cabalidad las necesidades y exigencias que la edificación debe satisfacer. Esto permite inferir que, de existir mayor participación por parte de los futuros residentes en el proceso de diseño de una edificación contemporánea, ésta podría ser más sustentable, al menos desde el punto de vista social.

A esto se suma lo planteado en Mecca y Dipasquale (2009): el conocimiento empírico es lo que ha permitido mejorar las tecnologías y las estructuras para adaptarse a los agentes externos; idea corroborada por los habitantes del valle durante las entrevistas, donde narraron cómo, a través de procesos de prueba y error, llegaron a determinar la mejor manera para construír sus viviendas.

Finalmente, es importante destacar que, aunque este patrimonio es poco valorado por el resto de los ciudadanos, las comunidades que los habitan sí le otorgan gran valor. Incluso en los casos en que cambian su uso habitacional para impedir el abandono de la edificación, reciclando no sólo materiales, sino construcciones completas. Aunado a eso, en caso de que una de estas construcciones definitivamente deje de funcionar, sus componentes se reincorporarán a la tierra, evitando toda huella de su paso por este paisaje.

- Conclusiones

En primera instancia, esta investigación corroboró que las edificaciones vernáculas en el Valle del Choapa son sostenibles. Si bien no todas sus estrategias son replicables en la arquitectura contemporánea, muchas de ellas sí, o al menos sirven como parámetro. Por ejemplo, en el caso de la utilización de recursos locales, no es necesario edificar todo con recursos extraídos directamente de la naturaleza, pero sí es preciso hacerlo con materiales industriales elaborados en las cercanías, reduciendo así la huella de carbono.

Además, este tipo de edificación corresponde a un sistema productivo orgánico, basado en un metabolismo circular, donde casi la totalidad de los elementos utilizados en la construcción se reincorporan al paisaje una vez terminado su ciclo de vida útil. Lógica que sería un gran aporte si se usara como guía al momento de diseñar una edificación, considerando sus procesos de manutención hasta su desmovilización final. Así, no es necesario replicar los modelos vernáculos a imagen y semejanza, sino usar sus criterios como referente para las nuevas edificaciones, considerar una gestión adecuada de los recursos, la utilización de mano de obra local, los aspectos culturales, las preexistencias del paisaje, entre otros.

Por otro lado, tanto la sociedad chilena como la mundial requieren un cambio de paradigma donde la sostenibilidad no se considere simplemente un complemento para la vida, sino un modo de ver el mundo. Para esto, la arquitectura vernácula es clave, pues es reflejo de un estilo de vida sostenible que entrega criterios para planificar hábitats contemporáneos más sustentables, proponiendo soluciones simples, de costo mínimo, que promueven la vida en comunidad y pueden ser implementadas por la mayoría de las personas.

Además de sus aportes, esta investigación plantea nuevas inquietudes a futuro desde dos principales líneas. La primera está ligada a la interrogante ¿Cómo revalorar este patrimonio vernáculo? La segunda, por su parte, propone una indagación más profunda en las cualidades sustentables de estas edificaciones. Así, si este estudio aportó a través del reconocimiento y análisis cualitativo de los casos de estudio, un segundo paso sería analizar, desde pruebas científicas de tipo cuantitativo, los niveles de sustentabilidad de cada una de las edificaciones. Asimismo, la información catastrada abre las puertas a investigar la configuración del paisaje cultural y productivo del valle; muy marcado por la presencia del río, el desarrollo de la agricultura y la manutención de las tradiciones locales.

Finalmente, es imprescindible entender que la arquitectura vernácula es una tradición viva que se adapta constantemente para satisfacer nuevas necesidades, siendo un referente activo para la arquitectura contemporánea en el camino hacia una sociedad sostenible. Por lo tanto, es una tradición que necesita preservarse y de la cual aún tenemos mucho que aprender.

7. Referencias

Correia, M., Guillaud, H., Moriset, S., Sánchez, N., & Sevillano, E. (2014). Lessons from vernacular heritage to sustainable architecture. VerSus. CRAterre.

Edwards, B. (2001). Guía básica de la sostenibilidad (en español, 2004 ed.). Barcelona. Gustavo Gilli.

Gauzin-müller, D. (2001). Arquitectura ecológica. 29 ejemplos europeos. Barcelona, España. Gustavo Gilli.

Glover, D. (2010). Valorizar el medio ambiente. Economía para un futuro sostenible. Ottawa. Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo.

Hernández, A. (2009). Calidad de vida y medioambiente urbano. Indicadores Locales de Sostenibilidad y Calidad de Vida Urbana. Revista INVI , 24 (65). pp.79-111.

ICOMOS. (1999). Carta del patrimonio vernáculo construido. . Ratificada por la 12ª Asamblea General en México.

Jacobs, M. (1991). La economía verde. Medio ambiente, desarrollo sostenible y política del futuro (Segunda edición en español, 1997 ed.). España. FUHEM.

Jorquera, N. (2013). El Patrimonio Vernacular. Fuente de saberes tecnológicos y de sostenibilidad. Tutela, estado actual y experiencias académicas en torno al patrimonio vernáculo chileno. Primer Congreso Internacional Taller [Sur] 2012. Patrimonio Cultural Sostenible. Visiones, Prácticas e Innovación desde la Arquitectura. Universidad Austral de Chile. Facultad de Ciencias de la Ingeniería. Instituto de Arquitectura y Urbanismo. (pp.175-184).

Autora (2013). Arquitectura vernácula del Valle del Choapa. Nociones de sostenibilidad en las expresiones de arquitectura local. Santiago. Seminario de investigación Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile.

Mecca, S., & Dipasquale, L. (Edits.). (2009). Earthen Domes and Habitats. Village of Northern Syria. An architectural tradition shared by East and West (Primera edición ed.). Pisa. ETS.

Oliver, P. (1997). Ecyclopedia of Vernacular Architecture of the world (Primera edición ed., Vol. I: Theories and Principles). United Kingdom. Cambridge University press.

Rapoport, A. (1969). Vivienda y cultura (española, 1972 ed.). Barcelona. Gustavo Gilli.

Rudofsky, B. (1964). Arquitectura sin arquitectos. Breve introducción a la arquitectura sin genealogía (en español, 1973 ed.). Buenos Aires: Editorial Universitaria.

Senosiain, J. (1998). Bio Arquitectura. En busca de un espacio. México, D.F. Limusa.

Vásquez, V. (2009). Optimización de una metodología de análisis para la rehabilitación y protección sostenible de la arquitectura vernácula. Una metodología de Investigación Aplicada a Zonas de Valor Constructivo, Ecológico y Cultural. Barcelona. Tesis doctoral Universidad Politécnica de Cataluña.

NOTAS

[1] Es importante aclarar que los 132 casos de la muestra corresponden a edificaciones que fueron reconocidas durante las visitas a terreno. Sin embargo, es probable que exista un mayor número de casos de edificaciones vernáculas en el sector del Valle del Choapa, a los que no se pudo acceder.

[2] Sistema constructivo tradicional compuesto por un entramado de madera relleno con fibra vegetal y barro.

[3] Puya Chilensis, Especie nativa de Chile de la familia de las bromeliáceas.