Notre Dame ignites the flame of discord

Marina Inés de la Torrea

aUniversidad de Guanajuato: e-mail, ORCID, Google Scholar

Recibido: 23 de octubre del 2022 | Aceptado: 05 de diciembre del 2022 | Publicado: 31 de marzo del 2023

Resumen:

El incendio de Notre Dame ocurrido en abril de 2019, ha encendido también la llama de la discordia en torno a la restauración de bienes patrimoniales en general, y a la emblemática catedral, en particular. Las intenciones declaradas por el gobierno francés en relación al tema, lejos de ser unívocas, fueron evolucionando conforme avanzaban los trabajos de acondicionamiento del edificio. La decisión definitiva de conservar y restaurar Notre Dame de manera idéntica, regresándola a su estado anterior al siniestro, contradice claramente sus declaraciones iniciales. La determinación sugiere varias entradas de análisis. Desde la teoría de la restauración enunciada por el conjunto de Cartas Internacionales, esta decisión resulta claramente discutible. Sin embargo, si el análisis se contextualiza a partir del conocimiento de la historia de las prácticas de la conservación de monumentos en Francia, ésta adquiere más sentido. Aun así, soslayando ambas consideraciones, lo más revelador (y un tanto decepcionante) es el carácter prosaico de algunas de las razones que condujeron a esta definitiva determinación. Todo parece sugerir que, para lograr el cumplimiento del plazo de obra previsto para septiembre de 2024, fecha de celebración de las Olimpíadas en París, se optó por transitar caminos aprendidos, desestimando el desafío de lo nuevo, claramente más incierto en sus procesos de gestión y ejecución. Todo ello sucede en un contexto marcado por imponderables tales como la contaminación por plomo, la inestabilidad estructural del edificio y la contingencia sanitaria, entre otros. Las páginas siguientes ofrecen un análisis crítico en torno a esta provisoria tesis.

Palabras clave: Notre Dame, incendio, restauración

Abstract:

The Notre Dame fire, of April 2019, lit the flame of discord around heritage restoration in general, and the emblematic cathedral in particular. The declared intentions of the French government in relation to the issue, far from being unequivocal, evolved as the building refurbishment works progressed. The final decision to preserve and restore Notre Dame, returning it to its pre-disaster state, clearly contradicts its initial statements. The determination suggests several lines of analysis From the theory of restoration enunciated by the set of International Charters, this decision is clearly debatable; however, if the analysis is contextualized based on knowledge of the history of monument conservation practices in France, it makes more sense. Still, setting aside both considerations, what is most revealing (and somewhat disappointing) is the prosaic nature of some of the reasons that led to this final determination. Everything seems to suggest that to comply with the work deadline scheduled for September 2024, the date of celebration of the Olympic Games in Paris, it was decided to follow the old ways , dismissing the challenge of new methodologies, clearly more uncertain in its management processes And execution. All this happens in a context marked by imponderables, such as lead contamination, structural instability of the building, health contingency, among others. The following pages offer a critical analysis around this provisional thesis.

Keywords: Notre Dame, fire, restoration

1. Introducción

1.1. Consideraciones teóricas

Históricamente, el patrimonio ha sido objeto de atribución de un conjunto de valores que han respondido a las necesidades de sus respectivos marcos históricos. En tal sentido, es posible conformar una suerte de matriz conceptual que permita identificar dichos valores y su importancia relativa dentro del conjunto. Si bien no constituyen el objeto de esta investigación, estos se describen brevemente a modo de referencias orientativas para el análisis teórico-crítico del caso propuesto.

El valor estético de una obra edificada alude a las preferencias estéticas de un individuo, las cuales están condicionadas por su contexto socio-cultural de pertenencia y, en tal sentido, es un valor de carácter subjetivo (Ballart, 1996). El valor de antigüedad en cambio, refiere a la temporalidad de la obra, cuya condición dual la sitúa tanto en el tiempo pasado como en el presente en el que supervive (Riegl, 2003; Carrión, 2005).

Atributos tales como el valor de uso y el valor de cambio están estrechamente relacionados. El primero es la aptitud que posee un bien para satisfacer una necesidad, y concierne a la naturaleza material del objeto. Sin embargo, el valor de cambio es independiente de aquella y resulta de cuantificar la cantidad de trabajo y recursos necesarios para su producción. En el mismo sentido instrumental, el valor de historia es objetivo y está determinado por la utilidad intelectual del patrimonio, habida cuenta del caudal de conocimientos que de él se logra obtener, a partir de su condición documental: archivos, credenciales de legitimidad, entre otros (Ballart 1996).

Ahora bien, consideraciones más abstractas merecen los valores de signo y símbolo, los cuales aluden al proceso a través del cual el bien patrimonial se convierte en símbolo, ya que se le atribuyen una serie de significados que gradualmente pierden su relación primigenia con el bien evocado. El valor de signo de un objeto no se pierde sino que se transforma al pasar de un sistema cultural a otro, cuya legitimidad no corresponde poner en cuestión (García Canclini, 2004:34-35). Se trata del desplazamiento de la utilidad (valor de uso) y el significado de los objetos (valor de signo) en su tránsito de una cultura a otra. Éstos se expresan en su valor comunicativo, recreando el presente en sucesivas interpretaciones y reinterpretaciones (Ballart, 1996).

El valor de memoria, si bien está relacionado con el valor de historia (ya mencionado), es claramente diferente. Se trata de una pulsión sentimental que el objeto recibe de la comunidad, o de los distintos grupos de actores que la conforman. Este valor es subjetivo, y está relacionado con la legitimidad social del patrimonio y los procesos de patrimonialización (Dormaels, 2012; Hernández de León, 2016).

A la condición de vacío, abandono e incompletud de ciertos bienes patrimoniales o no patrimoniales, refiere el valor del principio de indeterminación. Se trata de un olvido, una ruptura que encarna una liberación de pensamiento, sólo posible a partir de su propia insustancialidad (De Solá Morales, 2002; Lévesque, 1999). El pensamiento de Ruskin, quien abogara por conservar los monumentos en su estado de ruina, está sin dudas consustanciado con este tipo de valoración (Ruskin, 1849).

Por último, el disvalor de lo banal tiene una indudable connotación negativa. Si bien se define por su contrario (valor), no es una ausencia de valor sino una devaluación. Suele estar vinculado a malas intervenciones o, en su defecto, imperativos temporales y presupuestales, de naturaleza mercantil (valor de cambio), situación que enrarece el orden de prioridades en la consideración de los valores de relevancia intelectual y social.

Ahora bien, los constructos teóricos precedentes conforman el marco dentro del cual se inscribe el análisis del caso de estudio, cuya descripción se ofrece a continuación.

1.2. Estudio de caso

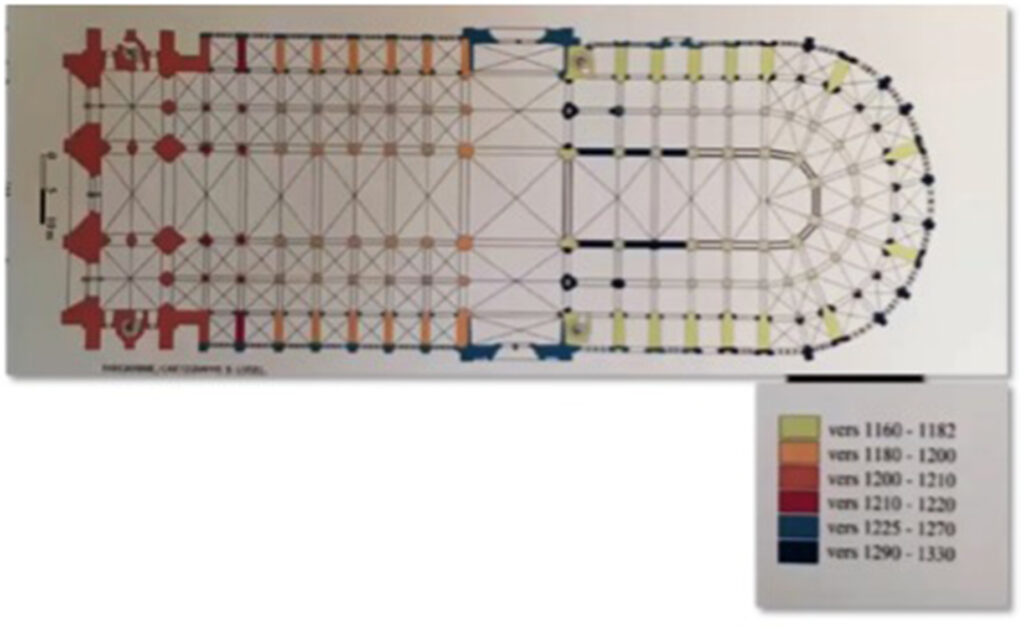

La construcción de Notre Dame inició en el siglo XII (1163) y tardó 200 años en ser completada. Durante los ocho siglos y medio de su existencia ha sido objeto de intervenciones más o menos importantes, las cuales se realizaron de acuerdo al buen saber y entender propios de las prácticas constructivas de cada época, y con la naturalidad que otorga el sentido común a los constructores de catedrales (figura 1).

No es una construcción homogénea. Sus fundaciones de origen románico ascendieron, con el transcurrir del tiempo y como consecuencia de su construcción colectiva, a través de racimos de columnas que se extienden sin solución de continuidad en las bóvedas de crucero. Es claramente un edificio que transiciona, articulando en piedra diversos marcos históricos en su devenir.

Ahora bien, dada la importancia de Notre Dame y su significación colectiva, resulta muy oportuno analizar críticamente una de sus más célebres intervenciones, acontecida en el siglo XIX. Intervención fundacional para una teoría de la restauración en la Europa Continental, la cual constituye un antecedente de peso para comprender su actual reconstrucción a la manera idéntica.

Notre Dame representa la culminación de un estilo arquitectónico: el gótico medieval, luego de ser restaurada por Violet Le Duc en el siglo XIX (1843) logrando, de acuerdo a la opinión de expertos, que la nueva intervención se fundiera con el estilo original, siendo difícil distinguir una época de otra. Claro está, que no fue una reconstrucción, ya que el edificio estaba en pie. Se trataba de salvarlo de los estragos del tiempo, de las revoluciones y de los hombres que en nombre de la restauración habían depredado en múltiples ocasiones la integridad formal del monumento (Hugo, como se citó en Velasco, 2018).

La intervención de Viollet Le Duc duró dos décadas y constituye un antecedente de peso en la teoría de la restauración. Este notable arquitecto agregó elementos nuevos al famoso monumento sobre la base de un profundo conocimiento del estilo gótico. Uno de ellos, destacado por su relevancia formal, fue la flecha del crucero (retirada con anterioridad por decisión de un avieso restaurador). Su autoridad indiscutida en la materia le permitió reproducir las partes destruidas y las nuevas partes. Sólo se trataba de volver al edificio a su estado ideal, como debió haber sido y no fue, a través de una cuidadosa y seria interpretación del estilo gótico medieval. Su actitud fue indudablemente contemporánea, dejando una huella importantísima con los recursos tecnológicos y creativos propios de una personalidad claramente protagonista de su determinismo histórico.

2. Método

A partir de la consideración de un conjunto de categorías analíticas definidas ad hoc, el análisis teórico-crítico propone dos entradas de abordaje: a. desde la teoría de la Restauración y b. desde la historia de la conservación del patrimonio en Francia. Una y otra vertientes aportan elementos de juicio general particular respectivamente, necesarios para el encuadre del caso analizado. Asimismo, se introduce un análisis comparado de casos, a fin de establecer similitudes y diferencias en los criterios valorativos que determinaron sus respectivas intervenciones.

3. Desde la Teoría de la Restauración

En el contexto actual de la conservación del patrimonio, sus principales teorías y sus prácticas más extendidas, la decisión de reconstruir y restaurar Notre Dame (de manera idéntica a su estado anterior al incendio ocurrido el 15 de Abril de 2019), es motivo de análisis y reflexión.

Una buena parte de los arquitectos comparten la idea de una restauración que manifieste la separación de marcos históricos. En ese sentido, una primera cuestión que cabe mencionar es el hecho de que la decisión en cuestión, contradice las recomendaciones de Cartas y convenciones internacionales. La Carta de Venecia (1964) expresa textualmente, en su artículo 9, a propósito de la restauración:

“Cualquier trabajo encaminado a completar, considerado como indispensable por razones estéticas y teóricas, debe distinguirse del conjunto arquitectónico y deberá llevar el sello de nuestra época […]”

Y agrega en su artículo 12, situación que en la reconstrucción de Notre Dame no estaría ocurriendo:

“Los elementos destinados a reemplazar las partes que falten deben integrarse armoniosamente en el conjunto, pero distinguiéndose a su vez de las partes originales, a fin de que la restauración no falsifique el monumento, tanto en su aspecto artístico como histórico”

Ahora bien, resulta interesante analizar críticamente en este caso, qué se entiende por restaurar en forma idéntica.

3.1. ¿Restauración à l’identique o neogoticismo?

Esta corriente de restauración, tal como enunciamos precedentemente, es iniciada por Viollet Le Duc en un contexto histórico de la práctica arquitectónica que merece un breve análisis.

En el siglo XIX ocurrieron grandes cambios, por un lado, cambios tecnológicos fundamentales de gran impacto en las prácticas constructivas, y por otro, un cambio en la conciencia humana en general, que daría paso a una clase de pensamiento historicista. Esta suerte de revisionismo histórico se orienta a recuperar todo el legado arquitectónico del pasado sin excepciones, dando surgimiento a todo tipo de expresiones historicistas, recreando los estilos a modo de pretenciosos organismos un tanto anacrónicos: los neo o revival arquitectónicos (Frampton, 1981). En este espíritu de época cabe interpretar la obra de Viollet Le Duc. Si bien, como ya se mencionó, no se trata de una obra de nueva factura, Viollet Le Duc enfrenta la tarea de la restauración de acuerdo a su buen saber y entender, en su caso, en sintonía con el estilo gótico medieval de la catedral. De tal suerte que mantiene la unidad de estilo en cada una de sus intervenciones. Claro está que en la época en que le tocó actuar a Viollect Le Duc, no existían Cartas ni consensos internacionales, que pudieran orientar la tarea del restaurador, por tal motivo, sus prácticas se inscriben en su respectivo marco histórico, donde los arquitectos construían a la manera de los estilos del pasado, de allí su valor de contemporaneidad, sentando así las bases fundacionales para una teoría de la restauración (Velasco, 2018).

En esta nueva edición nostálgica de Notre Dame, se pretende continuar una tradición basada en una recuperación mimética de la catedral con su estado de origen, esta vez, a diferencia de la reconstrucción decimonónica, sin concesión alguna al marco histórico presente.

El derrotero del monumento afirma la convicción histórica de conservar un estilo: el gótico y sus sucesivas recreaciones a partir del siglo XIX, que daremos en llamar tentativamente “neogóticas”, en base a las argumentaciones precedentes. Tales motivos, explican en parte el renunciamiento al derecho de dejar una huella contemporánea en su devenir.

Algunas opiniones justifican esta decisión, arguyendo que un incendio accidental no es un hecho de peso, como puede serlo una guerra o una catástrofe ambiental. En tal sentido, no merecen un gesto arquitectónico conmemorativo en su reconstrucción. Sin embargo, si bien las causas de una destrucción pueden resultar banales, sus consecuencias no lo son, siendo la magnitud de los daños ocasionados, lo que cuenta. Si los daños son importantes, como en el caso de Notre Dame, merecería al menos una breve alusión al siniestro en su recuperación.

Lo cierto es que existe una imperiosa necesidad de olvidar un accidente desafortunado (cuya causa aún no logra esclarecerse), que no sólo destruye un monumento histórico, sino que humilla al orgullo nacional. Se trata del valor de memoria, de esa pulsión sentimental de que es depositario por parte de individuos, comunidades y naciones, un gran monumento.

Ahora bien, hay que tener en cuenta que lo idéntico no es un valor absoluto, ya que las tecnologías contemporáneas siempre hacen sus valiosas aportaciones en la recuperación de un bien patrimonial. Escasos monumentos hay en el mundo de los que se tenga tantos documentos y registros como en Notre Dame, condición que favorece su “idéntica” reconstrucción y restauración. De allí la importancia de su valor histórico.

3.2. Controversias y algo más

Importante es destacar la crítica por parte de grupos ambientalistas, quienes cuestionaron duramente la decisión de talar un millar de robles centenarios ubicados en el bosque de Bercé, distantes 220 kilómetros de París, con el fin de obtener la madera necesaria para la reconstrucción del armazón (“bosque”) del siglo XIII hecho a base de 1.300 troncos de roble y que fueran víctimas del incendio. En un contexto generalizado de emergencia ambiental, tal decisión contraviene claramente los principios elementales de preservación del patrimonio natural. Aun así, algunos ambientalistas advierten de la necesidad de renovar los bosques centenarios a los fines de su preservación, es decir que la tala (sin mencionar su escala) es parte del proceso de regeneración de los bosques.

A los argumentos precedentes se agregan otros de índole técnica y constructiva de peso que fundamenta tal decisión. Tanto el acero como el concreto constituyen alternativas no viables de reemplazo de la madera, por su escaso peso en el primer caso, y su complejo proceso constructivo en el segundo. En términos estructurales, el peso de las cimbras de madera resulta imprescindible para estabilizar las bóvedas de la catedral “No olvidemos que los monumentos de la Edad Media no están construidos como los monumentos de la Antigüedad romana, cuya estructura opera por resistencias pasivas opuestas a fuerzas activas. En las construcciones de la Edad Media todos los miembros son activos” (Viollet–Le-Duc, como se citó en Velasco, 2018).

Sin embargo, existen numerosos precedentes en el territorio nacional que dan cuenta del uso de nuevos materiales. Tal es el caso de las estructuras metálicas empleadas en las cubiertas de las catedrales de Chartres (1837) y la catedral de Metz (1877), ambas destruidas, al igual que el caso de la catedral de Notre Dame, por el fuego. La misma suerte corrió en 1914, la cubierta de la catedral de Reims, en cuya reconstrucción se usaron piezas precoladas de concreto armado. Todas ellas, marcas de época que supieron preservar la apariencia exterior del edificio, ya que el espacio entre las bóvedas y el techo donde se localizaba la nueva estructura quedaba, en todos los casos, oculta a la vista. (Hernández Gálvez, 2019).

Ahora bien, en el caso de Notre Dame, la reconstrucción de la flecha representa un desafío mayor, en tanto constituye claramente un elemento visible en el perfil de la catedral (y de la ciudad) y todo sugiere que ha sido uno de los temas más álgidos de debate.

Lo cierto es que las opiniones encontradas son el común denominador, ya se trate de cuestiones técnicas o ambientales. Así las cosas, mientras la controversia continúa, las obras de restauración siguen su marcha indeclinable.

4. Desde la Construcción Social del Patrimonio

4.1. Historia de la restauración en Francia

Es importante señalar que el devenir histórico de Francia, marcado por guerras y revoluciones, ha tenido consecuencias muy destructivas para su patrimonio edificado. Esta es la razón, por la cual la cultura francesa ha sabido preservar el valioso legado de las prácticas constructivas, necesario para la reconstrucción sistemática de sus monumentos atendiendo a su valor de antigüedad.

La historia de la restauración de sus monumentos está lejos de ser un cuerpo monolítico, y en ella se identifican diversas corrientes de opinión claramente divergentes (González Fraile, 2004). Entre ellas destacan tres líneas de actuación:

- La corriente tradicional, apoyada por el oficialismo, tiene una larga trayectoria en la reconstrucción de monumentos en el país galo. Llamada refección, consiste en la reparación del edificio con el fin de regresarlo a su estado original. Este riguroso procedimiento inicia con el estudio exhaustivo de la documentación histórica disponible, información que permite la comprensión a cabalidad de la obra a reconstruir. Cabe señalar que, en ausencia de información, la historia determina el modo correcto en que debería haber sido el edificio en cuestión.

Viollet Le Duc es el indudable autor intelectual de esta corriente, cuya puesta en práctica ha promovido la permanencia de oficios tradicionales que conservan la sabiduría de prácticas constructivas ancestrales, enriquecidas con el soporte de las nuevas tecnologías, manteniendo un sutil equilibrio entre artesanía y automatización.

La práctica de la refección, adoptada por historiadores y restauradores de monumentos, cuenta también con un profundo arraigo en el pueblo francés.

- El segundo matiz corresponde a la revisión crítica de las teorías y prácticas violletianas. Esta corriente destaca las contradicciones implícitas en las ideas que propugna este autor, y su manifiesto idealismo basado en una construcción intelectual de la historia de la arquitectura y no en la arquitectura de la historia real, según manifiestan sus críticos. A su entender, esta concepción juzga la calidad de la edificación en términos de unidad estilística de la obra y de su proximidad al patrón ideal que señala el momento histórico de su pertenencia. La exigencia de estas condiciones de calidad, expresan sus críticos, deja fuera todo edificio de condición híbrida, como lo son la mayoría de los monumentos, cuyo tiempo de construcción data de siglos. De tal suerte que, la heterogeneidad, la mezcla y la amalgama edilicia en una misma obra, quedan fuera de las categorías clasificatorias de Viollet Le Duc, por su condición impura.

No obstante las críticas, en la práctica esta línea de trabajo ha producido obras notables de restauración (Notre Dame) y desrestauración[i] (Saint-Sernit de Toulouse), las cuales han destacado por su respeto a la historia y rigor metodológico.

Los seguidores más radicales de Viollet Le Duc, no sólo dañan el prestigio de su mentor, sino que tienden a olvidar su principal enseñanza: el hecho de que cada obra de restauración constituye un caso único en el que la historia opera de distintas maneras.

- La restauración crítica, claramente minoritaria en Francia y decididamente más consonante con los postulados de la Carta de Venecia, es la corriente devenida de la herencia del Movimiento Moderno y su excepcional desarrollo experimental a principios del siglo XX, con una notable influencia de la escuela italiana de Carlo Scarpa. Un nutrido y destacado conjunto de arquitectos franceses reunidos en la Escuela de Chaillot, se declaran a favor del uso de nuevos materiales y técnicas de vanguardias en la práctica de la restauración de monumentos.

Todo ello, sin mencionar la nutrida gama de matices que suceden en las prácticas de rehabilitación y agiornamiento de bienes patrimoniales ya restaurados, de aquellos de valor secundario no clasificados, como también de la puesta en valor del patrimonio arquitectónico moderno francés. Estas prácticas, más relacionadas con los objetivos de cada intervención, conceden al uso del edificio un valor fundamental. La necesidad de mantener el mismo uso (a veces de carácter nominal), cambiar el uso o prever cierto grado de saturación no deseado producto de la demanda turística del bien patrimonial, resulta determinante en los procesos constructivos de la restauración (González Fraile, 2004).

Claramente, la recuperación de Notre Dame a su condición anterior se inscribe en la corriente tradicional. Declarada en 1991 patrimonio de la humanidad por la UNESCO, esta notable construcción medieval es uno de los legados más excepcionales de Francia para el mundo. Sin embargo, esta historia contada en piedra, es la historia de Francia y de su pueblo, y es en este contexto que debe comprenderse su actual restauración.

La condición minoritaria de la tercera corriente explica porque la reconstrucción de este monumento no está dispuesta a hacer concesiones al uso de nuevos materiales o técnicas constructivas diferentes de las que el estilo del edificio declara. No sólo por una cuestión idiosincrática, sino también por limitaciones estructurales concretas.

El uso de tecnologías de última generación está claramente implicado en su reconstrucción, absurdo sería prescindir de ellas. También este lugar de culto cuestiona la afluencia constante de visitantes que saturan sus espacios, quienes a su vez, son implicados en los procesos mismos de restauración con una finalidad educativa. Los usos se diversifican y aparecen nuevos actores con expectativas claramente divergentes (valor de símbolo). El patrimonio se construye de manera colectiva.

4.2. Tan lejos, tan cerca

A partir de la Carta de Nara (1992), la conservación del patrimonio reconoce la importancia de la diversidad cultural, y con ello se amplía el repertorio de posibilidades para su preservación. En Asia, por ejemplo, la importancia de un bien patrimonial no reside necesariamente en su valor de antigüedad, ya que éste puede serlo de nueva factura. Esto es así, dado que la importancia está puesta en la preservación de las tradiciones constructivas necesarias para su reconstrucción periódica.

En este contexto, la decisión de volver a Notre Dame a su estado anterior pareciera aproximarla a una concepción más oriental del patrimonio. Las motivaciones que llevan a su conservación intacta están orientadas no sólo a preservar la integridad material del monumento de manera idéntica, sino también, su tradición constructiva.

5. Casos semejantes, soluciones diferentes

Ahora bien, motivados por el deseo de profundizar en el análisis, es oportuno presentar dos casos de restauración de patrimonio cultural edificado que, habiendo enfrentado dilemas semejantes al caso que nos ocupa, llevaron a decisiones no sólo menos conservadoras, sino mucho más radicales. Ellos son la renovación del Louvre en la capital francesa, y la reconstrucción del Parlamento berlinés.

5.1. La cúpula del Reichstag

El Reichstag es sin dudas, un edificio de menor valor de antigüedad que Notre Dame, ya que data de finales del siglo XIX. Su breve historia se remonta a proyectos individuales cuya concepción inicial correspondió a Paul Wallot, la primera intervención a Paul Baumgarten, y la segunda a Norman Foster. Tres personalidades que dan testimonio de la historia edilicia del parlamento alemán.

Originalmente tenía una cúpula de metal y cristal en contrapunto con el estilo pétreo e historicista del edificio, la cual fue demolida en 1954 tras haber resistido los embates del incendio de 1933 y la segunda guerra mundial (figura 2).

Una vez unificada Alemania, después de la caída del muro en 1989, la elección de Berlín como la nueva capital alemana, auspició la reconstrucción del parlamento como sede de la naciente democracia.

Ochenta despachos de arquitectura participaron, en 1993, en la convocatoria para su restauración, resultando sólo tres proyectos finalistas, los cuales debieron ser posteriormente replanteados por razones de presupuesto. Después de un proceso muy cuestionado y cargado de ambivalencias, la decisión recayó finalmente en Norman Foster, a quien se le pidió expresamente que reconstruyera una cúpula.

Un Reichstag sin cúpula resultaba inconcebible en la opinión de la mayoría de los sectores institucionales y buena parte de la opinión pública (valor de memoria). La suerte estaba echada, Foster recuperaría el perfil original del edificio, esta vez en clave contemporánea. La nueva cúpula se resolvió en acero y cristal, haciendo gran alarde tecnológico en su resolución estructural. El resultado fue una reconstrucción ejemplar del antiguo edificio, no sólo desde el punto de vista estético sino como conceptual y simbólico (figura 3).

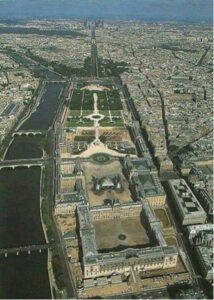

5.2. Ampliación del Museo del Louvre

El museo del Louvre, al igual que la catedral de Notre Dame, es una de los sitios más emblemáticos de la ciudad de París por su incalculable valor artístico. En 1983, durante la presidencia de Mitterrand, fue objeto de ampliación y refuncionalización, acciones que destacan por sus gestos claramente contemporáneos.

El origen del palacio se remonta a un fuerte medieval, el cual fuera convertido mucho tiempo después en residencia real. Ampliado y transformado obsesivamente, fue perdiendo desde entonces su unidad arquitectónica y coherencia funcional. Durante su reinado, Luis XIV (el Rey Sol) convocó a renombrados arquitectos de la época para la renovación de la fachada oriental (nuevo acceso del palacio ampliado), entre los que destacan Lorenzo Bernini, quien fuera temporalmente invitado a residir en su Corte. Finalmente, en 1667 se decidió su ejecución en base al proyecto de la columnata presentado por Claude Perrault. Sin embargo, estas intervenciones parciales estuvieron muy lejos de otorgar una unidad formal a este complejo conjunto de edificios articulados en torno a amplios vacíos urbanos (González Capitel, 1990).

En 1983, François Mitterrand acomete la tarea de remodelación del Gran Palacio del Louvre, la cual fue asignada por el propio presidente al arquitecto chino-estadounidense Ming Pei. El acierto del Ministro de Cultura, Jack Lang, de incorporar al museo el ala Richillieu, que por entonces albergaba el Ministerio de Economía, permitió integrar funcionalmente el conjunto museístico alrededor de la Plaza Napoleón, bajo cuyo subsuelo se dispuso el gran vestíbulo de acceso al Palacio. El hueco en el subsuelo conduce a un dilatado espacio, a partir del cual se distribuye y organiza en forma subterránea el acceso al conjunto de salas de exposición del gran museo. La arquitectura es discreta, diáfana y por sobre todas las cosas resuelve sin inconvenientes la difícil contigüidad entre la construcción antigua y la nueva construcción. A propósito de ello, es la misma estrategia que adoptara Rafael Moneo en la estación de Atocha en Madrid (Ibidem).

La “pirámide de la discordia” fue dada en llamarse la solución formal para la cubierta del gran acceso (figura 4). Esta estructura piramidal transparente tuvo más detractores que entusiastas y, al día de hoy, al igual que la Torre Eiffel se ha convertido en uno de los símbolos más emblemáticos de París. Su localización estratégica trasciende la escala arquitectónica para convertirse en el remate de un gran eje urbano que articula, entre otras referencias, los Arcos de Triunfo (1836) y de la Défense (1990).

El Louvre constituye un antecedente de peso en la historia de la conservación y restauración de monumentos en Francia, y se inscribe en una época donde se hicieron obras de gran escala y pretensión, como fueron la Biblioteca Nacional de Francia, el Parque de la Villette, el Arco de la Defensa, entre las más relevantes, todas ellas bajo la presidencia de Mitterrand, quien al igual que el Rey Sol, dejó su impronta vanguardista en la arquitectura francesa.

Las dos intervenciones analizadas precedentemente difieren claramente del caso de Notre Dame, ya que se destacan por inscribir sus actuaciones en sus respectivos marcos históricos.

El museo del Louvre, al igual que Notre Dame, tienen en común el contexto de pertenencia (París); sin embargo, una y otra intervenciones están separadas por una temporalidad de 40 años, período durante el cual se han sucedido innumerables crisis sociales, políticas, económicas y ecológicas con gran celeridad.

Tampoco resulta ocioso mencionar que los espacios para el arte son claramente diferentes de aquellos destinados al culto. Con ello se pretende señalar que el marco histórico y la función de un edificio de valor patrimonial, pueden ser aspectos que, entre otros, sean determinantes en la elección de las estrategias de su conservación.

Ahora bien, es importante destacar el acierto de la reconstrucción de Notre Dame, en el sentido de obra colectiva o construcción social (Hugo, Viollet Le Duc, como se citó en Velasco, 2018). conceptos que comulgan curiosamente con el pensamiento de John Ruskin o Williams Morris, quienes defendían en el país insular el trabajo artesanal, colectivo y socializado, recurriendo precisamente al modelo medieval, en oposición al trabajo industrial e individual. En esta última línea se inscriben las intervenciones del museo del Louvre y el parlamento berlinés, que declara la brillantez de un acierto singular, claramente autoreferenciado por su condición de obra de autor único.

El propio Viollet Le Duc declara:

“El artista debe borrarse por entero, olvidar sus gustos y sus instintos para estudiar su tema y encontrar y seguir el pensamiento que preside la ejecución de la obra que va a restaurar; pues no se trata, en ese caso, de hacer arte sino solamente de someterse al arte de una época que ya no existe”.

No era un asunto de talento individual sino del genio de la época, declaraba el notable arquitecto (Viollet–Le-Duc, como se citó en Hernández Gálvez, 2019). Ciertamente Viollet Le Duc no tuvo empacho en dejar su impronta individual en Notre Dame, claro está, según su propia interpretación, imbuido en el espíritu de un tiempo gótico o, ¿podríamos agregar, neogótico?

6. Una decisión de compromiso

La recuperación de Notre Dame se realizará de manera idéntica a su estado antes del incendio, ha declarado Emmanuel Macrón, quince meses después de ocurrido el siniestro que la destruyera parcialmente en abril de 2019 (figuras 6 y 7). Según explica, se trata de una decisión unánime de los organismos de consulta como la Comisión Nacional de Patrimonio y Arquitectura (CNPA), como cabe esperarse, no exento de voces críticas. Así las cosas, las renovaciones contemporáneas quedarían restringidas al “reordenamiento de los aledaños de la catedral, en estrecha colaboración con la ciudad de París” (Bassets, 2020).

Esta declaración contradice claramente las ideas expresadas inicialmente por el palacio del Elíseo unos días después del incendio, en que se manifestó la voluntad de incorporar un gesto arquitectónico contemporáneo en la recuperación del monumento. En tal sentido, The People’s Notre-Dame Design Competition (el concurso popular de diseño para Notre Dame), que lanzó Design Class, la comunidad de diseñadores creada por Go Architect, en el que votaron más de 30.000 personas, alentaron el debate en torno a su reconstrucción (Ayuso, 2021). Desde una flecha de cristal a un techo ajardinado, los arquitectos se expresaron por una restauración que manifestara claramente la separación de marcos históricos, que no es otra que la tradición de Notre Dame, construida a lo largo de su historia con partes de distintas épocas (de hecho, la aguja destruida, obra de Eugène Viollet-le-Duc, databa del siglo XIX).

¿A qué obedece el cambio de opinión?

Opiniones vertidas en diversos medios parecen sugerir que las propuestas nuevas son estructuralmente imposibles, ya que el acceso a la parte superior es sumamente complicado y, en consecuencia, la posibilidad de hacer la cubierta habitable resulta impracticable (Sota, 2020).

Sin embargo, muchos son los factores determinantes que en el transcurso de las obras se han interpuesto comprometiendo seriamente los plazos establecidos para su habilitación con miras a la primavera del 2024, en vísperas de celebrarse los Juegos Olímpicos con sede en París.

Un primer problema devino de la contaminación por plomo al interior de la catedral y sus alrededores, como consecuencia de la presencia de este material en la cubierta de la catedral y su contacto con el fuego. Razones de seguridad llevaron a suspender temporalmente los trabajos hasta disipar el peligro que suponía para el personal implicado en su reconstrucción.

Un segundo desafío constituyó la integridad física de la catedral, muy comprometida después del siniestro, cuyo derrumbe no se descartaba, situación que claramente se anteponía a cualquier consideración de índole estilística. La recuperación de la estabilidad de la catedral en su conjunto se consiguió muchos meses después del incendio, “Notre Dame está asegurada”, declararon las autoridades en septiembre de 2021 (Ayuso, 2022). En este sentido, una de las mayores dificultades constituyó el retiro de más de 40,000 piezas de andamio fundidas por el fuego (200 toneladas de presión) sin que comprometiera la estructura del edificio. Hay que recordar que previo al siniestro se había iniciado un complejo trabajo de restauración sobre el tejado en el sector del crucero de la catedral.

También, la humedad del agua de los bomberos y la intemperie hizo que las sales migraran hasta la superficie de las piedras de las bóvedas amenazadas con desmoronarse, siendo necesario un complejo proceso de desalinización a través de compresas sacrificiales[2] en toda la superficie.

Por último, la emergencia sanitaria que trajo consigo la pandemia, volvió a interrumpir las tareas de reconstrucción, cuyos responsables temían por las inclemencias del clima (viento, lluvia) y el estado de indefensión en que se encontraba el edificio. La construcción de un paraguas gigante ha dado por zanjado el problema hasta tanto se terminen los trabajos de acondicionamiento.

7. Conclusiones

El análisis del caso de la reconstrucción de Notre Dame, motivo de intensos debates, amerita nuevas reflexiones en torno a los aspectos implicados en su recuperación. Esta experiencia demuestra cómo cuestiones de índoles pragmáticas y coyunturales relacionados con imperativos de plazos de ejecución, subsumen a aquellas consideraciones de gran relevancia intelectual y social implicadas en este tipo de operaciones, aun tratándose de economías fuertes y sociedades desarrolladas.

Este nuevo valor, que podríamos denominar tentativamente el disvalor de lo banal, tiene una clara connotación negativa. Si bien se define por su contrario, no refiere a una ausencia de valor sino a una devaluación que se incorpora como nueva condición a las ya enunciadas. En este caso, está vinculado a un imperativo temporal, marcado por necesidades de índole no sólo mercantiles (valor de cambio) sino también simbólicas (valor de símbolo), que representa la importancia de habilitar la catedral parisina para los Juegos Olímpicos a celebrarse en la misma ciudad. La conjunción de estos valores, si se quiere banales en un tiempo y espacio específicos, enrarece el orden de prioridades a considerar, desembocando en soluciones de compromiso eventualmente cuestionables.

Sin embargo, hay que reconocer la posibilidad, nada improbable, de que en ausencia de estas premuras, la decisión definitiva hubiese sido la misma, y justo es concederle el beneficio de la duda. Ello es así, si se consideran las vicisitudes que han amenazado la propia existencia de la catedral desde que se incendió, y en tal sentido, una fórmula conservadora ofrece mejores garantías de éxito en la consecución de los complejos procesos que, en este caso, se han puesto en juego.

Es oportuno recordar que aquellos partidarios de la restauración crítica en Francia, representan un grupo minoritario dentro del pensamiento más conservador que defiende la refección de los monumentos, o en su defecto la necesidad de considerar la especificidad de cada caso, para la determinación de la estrategia de conservación.

Asimismo, Note Dame es una catedral concebida desde sus inicios como un espacio de culto por excelencia (valor de uso). En este caso de la iglesia católica, religión que ha marcado a fuego la historia no solo francesa, sino occidental. Una obra colectiva que da testimonio de un culto de honda tradición, el cual se perpetúa resistiendo estoicamente la presencia de sus sempiternos visitantes turistas (valor de signo). Este contexto sugiere que, todo gesto de innovación resulta reprochable para los propios, aunque no necesariamente para los ajenos, impulsados por la curiosidad de visitar lo nuevo.

El presidente Emmanuel Macrón declaró en referencia a Notre Dame, que los franceses la “reconstruirán juntos” y así está sucediendo. Un ejército de arqueólogos, artesanos capacitados y experimentados restauradores están en ello comprometidos.

Pulsión sentimental, desencanto, esperanza y la tiranía del tiempo, se ciernen como una espada de Damocles sobre las cabezas afiebradas de una multitud que se afana por llegar a la meta de recuperar la ancestral catedral justo a tiempo.

8. Referencias

8.1. Artículos

Ballart, J. (1996). El valor del patrimonio histórico. Complutum Extra 6 (II), 1996, 215-224. https://revistas.ucm.es/index.php/CMPL/article/view/CMPL9696330215A

Carrión, F (2005). El centro histórico como proyecto y objeto de deseo. EURE, vol. XXXI, núm. 93, agosto, 2005, 89-100 Pontificia Universidad Católica de Chile Santiago, Chile.

González Fraile, E. (2004). La restauración de los monumentos en Francia. Debates de investigación. 094-095. PH50. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=989992

Hernández Gálvez, A. (2019). Reconstrucción e invención: lo que le espera a Notre Dame. Arquine. https://arquine.com/reconstruccion-e-invencion/

Lévesque, L. (1999). Le terrain vague comme monument. Inter, (72), 27–30. https://www.erudit.org/fr/revues/inter/1999-n72- inter1104331/46248ac/

Dormaels, M. (2012). Identidad, comunidades y patrimonio local: una nueva legitimidad social. Alteridades, 2012 22 (43): Págs. 9-19.

8.2. Libros

De Solá-Morales, I. (2002). Territorios. Gustavo Gili.

Frampton, K. (1981). Historia crítica de la arquitectra moderna. Gustavo Gili.

García Canclini, N (2004). Diferentes, Desiguales y Desconectados. Mapas de la Interculturalidad. Gedisa

Riegl, A. (2003). Le culte moderne des monuments: sa nature, son origine, L’Harmattan.

Ruskin, John (1849). Las siete lámparas de la arquitectura (trad. Manuel Crespo y Purificación Mayoral). Ediciones Coyoacán.

Velasco Ávalos, M. (2018). Luces del Siglo XIX en las Teorías de la Restauración. Textos de Víctor Hugo y Eugène Viollet-Le-Duc sobre la restauración y los monumentos. Mandorla.

8.3. Capítulo de libro

González Capitel, Antón (1990). Viejos edificios, nuevos museos. En El arquitecto y el museo. Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Occidental, Cádiz, pp. 27-37.

8.4. Artículo de periódico

Ayuso, S. (2021, 14 de abril). La resurrección de Notre Dame, un sueño aún lejano. El País. Cultura. https://elpais.com/cultura/2021-04-15/la-resurreccion-de-notre-dame-un-sueno-aun-lejano.html?autoplay=1

Ayuso, S. (2022, 15 de abril). La restauración de Notre Dame toma impulso tres años después de su incendio. El País. Cultura

Bassets, M. (2020, 9 de julio). Notre Dame se reconstruirá de forma idéntica a antes del incendio. El País. Internacional. https://elpais.com/internacional/2020-07-09/notre-dame-se-reconstruira-de-forma-identica-a-antes-del-incendio.html

Hernández de León, J. M. (2016, 20 de mayo). Ruinas y ausencias: ¿cuáles son los límites de la restauración artística? El Confidencial. https://blogs.elconfidencial.com/cultura/tribuna/2016-05-20/ruinas-ausencias-restauracion-arquitectura_1202568/

Sota, I. (2020, 15 de abril). Los proyectos que más gustan a los ciudadanos para reconstruir Notre Dame después del incendio. El País. Icon Design. https://elpais.com/elpais/2020/04/15/icon_design/1586940817_505963.html

8.5. Notas

[i] Proceso de reversibilidad, a través del cual cada restauración realiza una revisión, un replanteamiento de las interpretaciones y de los actos precedentes.

[2] Que deben ser removidas una vez finalizado el proceso de desalinización.