Landscapes of Guanajuato according to a cartographic codex of the 16th century

Laura Elena Sotelo-Santosa, Mario Gozález-Espinosab

aUniversidad Nacional Autónoma de México: e-mail

bEl Colegio de la Frontera Sur: e-mail

Recibido: 23 de agosto del 2022 | Aceptado: 22 de marzo del 2022 | Publicado: 31 de marzo del 2023

Resumen:

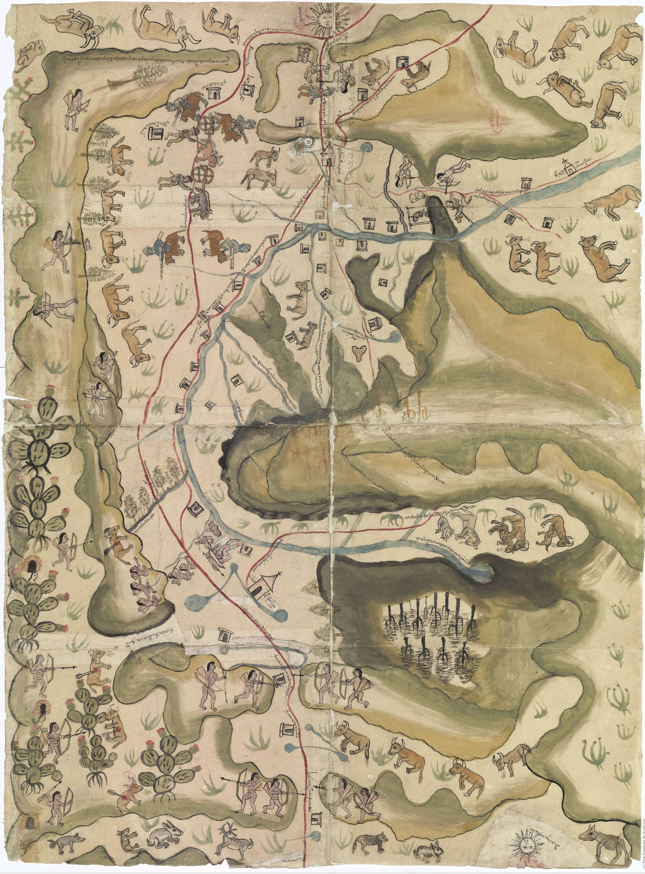

Se estudia el paisaje del siglo XVI del norte de Guanajuato a través de las representaciones de la pintura que acompañó la Relación Geográfica de las Villas de San Miguel y San Felipe de los chichimecas, una de las fuentes pictográficas más ricas y complejas del Obispado de Michoacán. Se conjugan varios enfoques: histórico, codicológico, paleográfico, geográfico, botánico, zoológico y ecológico. Se parte del análisis del manuscrito como documento histórico, con referencia a la base jurídica hispánica que lo generó, sus objetivos, elementos de composición y contexto, aunado al análisis como códice de tradición mesoamericana, cuyo origen indígena marca diferencias conceptuales y plásticas que lo distinguen de los mapas europeos de su tiempo. A través de la revisión de más de 200 figuras -que comprenden elementos del paisaje natural y cultural- y de la transcripción y modernización de 38 glosas, se identifica la orientación original del mapa. Se propone el área que está dibujada con mayor detalle (a través de un polígono central de referencia) y se señalan las áreas aledañas con sus diferentes elementos. Se reconocen paisajes diferenciados mediante el análisis de los dibujos de flora y fauna nativas y el aprovechamiento por la ganadería introducida: llanos con ciénagas estacionales, lomeríos rocosos con nopaleras, planicies y lomeríos de suelos medianamente profundos con pastizales, bosques variados según la altitud y bosques de galería. Se discuten las nopaleras del “Tunal Grande” como hábitat y recurso para los chichimecas y otros grupos que les sucedieron.

Palabras clave: Camino Real de la Tierra Adentro, Desierto Chihuahuense, Guerra Chichimeca, Nopalera, Relaciones Geográficas de Indias.Abstract:

Abstract

This work studies the 16th century landscapes of northern Guanajuato through elements represented in the painting accompanying the Relación Geográfica de las Villas de San Miguel y San Felipe de los Chichimecas; one of the richest and most complex pictographic sources from Michoacán Bishopric. We combine several approaches: historical, codicological, paleographical, geographical, botanical, zoological, and ecological . The document is analyzed as a historical document, with reference to the Hispanic legal basis that generated it, its objectives, elements of composition and context. Coupled with its analysis as a codex of Mesoamerican tradition, whose indigenous origin marks conceptual and plastic differences that distinguish it from the European maps of that time. Through the study of more than 200 figures -which include natural and cultural elements of the landscape- and the transcription of 38 glosses, we identified the original orientation of the map , and propose a central area drawn in greater detail with a reference polygon, as well as surrounding areas and their possible landscapes . Different landscapes were recognized through the analysis of depicted native flora and fauna, as well as the introduced livestock husbandry: plains with seasonal wetlands, rocky gentle hills with nopaleras, semiarid grasslands on plains and rolling hills with moderately deep soils, different forest types according to elevation, and riparian vegetation. Finally, the nopaleras of the Tunal Grande are discussed as habitat and resources for the Chichimeca and other peoples that have occupied the region afterwards.

Keywords: Camino Real de la Tierra Adentro, Chichimeca War, Chihuahuan Dessert, nopalera, geographic relations of indias

1. Introducción

La Real Academia de la Historia (Madrid) resguarda en su sección de Cartografía y Artes Gráficas un documento registrado con la signatura C-028-009. Se trata del manuscrito denominado Mapa de las villas de San Miguel y San Felipe de los Chichimecas y el pueblo de San Francisco Chamacuero1 que corresponde, parcialmente, al actual estado de Guanajuato, con porciones adjuntas, en su parte norte y noroeste, de los estados de Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas y San Luis Potosí, así como de Querétaro, en el este. Los municipios guanajuatenses que total o parcialmente se incluyen en el documento son: San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo, Guanajuato (porción norte), San Felipe, Ocampo, San Diego de la Unión, San Luis de la Paz (parte occidental), y pequeñas porciones de Doctor Mora y San José Iturbide.

El mapa fue realizado hacia 1580 como parte de las respuestas que las autoridades locales debían dar a un cuestionario impreso de cincuenta preguntas (Instrucción y Memoria) enviado por Felipe II para conocer sus territorios (Cuadro 1). Estos informes, designados como Relaciones geográficas de Indias (RGI), conforman un gran corpus documental que está enriquecido en muchos casos por “mapas”2, que atendían a la pregunta 10, la cual interrogaba sobre:

El sitio y asiento donde los dichos pueblos estuvieren, si es en alto o en bajo, o llano; con la traza y designio, en pintura, de las calles y plazas y otros lugares señalados de monasterios, como quiera que se pueda rasguñar fácilmente en un papel, en que se declare qué parte del pueblo mira al mediodía o al norte. (Acuña, 1987).

| •1577 (25 de mayo) impresión del cuestionario, que se envió por Real Cédula a los virreyes de Nueva España y Perú (Manso Porto, 2012).

•1578- 80 ca. Se responde el cuestionario y se elabora el códice cartográfico. (Manso Porto, 2012, p. 47). •1580 ca. Llegada de la Relación Geográfica (RG; cuestionario, relación y pintura) a la península ibérica. •1583 (21 de noviembre) hay una referencia a ”Una descripción y pintura de las villas de Sant Miguel y Sant Philipe de los Chichimecas” en la “Relación de las descripciones y pinturas de pueblos de las provincias del distrito de Nueva España que se an traydo al Consejo y se entregan a Juan López de Velasco” (Cline, 1972a, pp. 237-238). •1718 Las RGI pasan de Madrid a Simancas donde estaba el archivo general del reino (Cline 1972a, pp. 183-242). |

Cuadro 1. Síntesis de la historia conocida del Mapa de las villas de San Miguel y San Felipe de los Chichimecas y el pueblo de San Francisco Chamacuero.

El Mapa de las villas de San Miguel y San Felipe de los Chichimecas y el pueblo de San Francisco Chamacuero (MSMySF)3 es uno de los ejemplos más ricos y significativos de ese corpus cartográfico4. Destaca por sus dimensiones (82 x 61 cm), paleta cromática, número de pictografías, calidad en el dibujo, integración de elementos de la antigua tradición indígena, la incorporación de la nueva realidad del siglo XVI a través de la creación de imágenes conceptuales, así como por las glosas que consignan en caracteres latinos y español los elementos figurativos que integraban el discurso oral indígena. Además, contiene escenas y referencias que registran sucesos históricos que tuvieron lugar en la región, y que dan cuenta de la violencia que vivieron los antiguos y nuevos pobladores del área al enfrentarse en la Guerra Chichimeca (Powell, 1977; Güereca, 2018; Puig Carrasco, 2018b). El documento es un códice cartográfico mixto que retrata sintéticamente no sólo una región entonces prioritaria para la administración de la monarquía hispana, el Camino Real de la Tierra Adentro (Bakewell, 1976, p. 37), sino también una etapa clave de la conformación multicultural de la Nueva España (y más tarde de México), mediante el lento y difícil establecimiento de varias poblaciones permanentes en la cuenca del río Lajas y la guerra contra los pueblos chichimecas en las áreas cercanas a las minas de plata de Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas (Figura 1).

El objetivo de este trabajo es, a partir de la propuesta de un polígono central, ampliar el análisis de la representación de los elementos del medio físico y natural de los paisajes contenidos en el MSMySF. Los vértices de esta figura se proponen con base en coincidencias geográficas de las glosas y de las pictografías con mapas topográficos actuales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi, 2022). Algunas de las áreas aledañas al polígono propuesto son susceptibles de reconocerse mediante los elementos del paisaje, tales como montañas, cuerpos de agua, bosques, pastizales y nopaleras.

2. Método

Este trabajo forma parte de un estudio sistemático del MSMySF en el que se ha propuesto una metodología interdisciplinaria para el análisis de los códices cartográficos mesoamericanos5. De manera sucinta, se puede señalar que comprende el análisis de los aspectos codicológicos, derivados de la codicología europea (Ruiz García, 2002) y adaptados a la gran tradición mesoamericana, así como a los aspectos iconográficos, dada la naturaleza pictográfica del sistema de escritura empleado ampliamente en el Posclásico en esta área cultural. Los lineamientos de la codicología europea permiten examinar el trabajo del escriba desde el soporte, la composición del área de escritura y el contenido textual, mientras que el estudio desde los sistemas de escritura indígenas permite investigar las convenciones plásticas empleadas por los tlacuiloque, así como la variedad de recursos gráficos, entre los que destacan la orientación del espacio geográfico, el código de color, la proporción de las figuras en la composición, los distintos ángulos de visión y las zonas de consulta del manuscrito (Cuadros 2 y 3).

| Lugar de depósito: Madrid, España

Nombre de la institución: Real Academia de la Historia Fondo: Cartografía y artes gráficas Clasificación del manuscrito: C-028-009. Nº01138 Nombre por el que se conoce generalmente el documento: Mapa de la Relación Geográfica de San Miguel y San Felipe de los Chichimecas Título uniforme de la obra: Mapa de las villas de San Miguel y San Felipe de los Chichimecas y el pueblo de San Francisco Chamacuero |

Cuadro 2. Datos de identificación del manuscrito.

| Datación tópica y crónica: Fue hecho en algún punto de la región septentrional del actual estado de Guanajuato, México, posiblemente en la villa San Miguel, hoy San Miguel de Allende, hacia 1580 (Manso,2012; Puig Carrasco, 2018a).

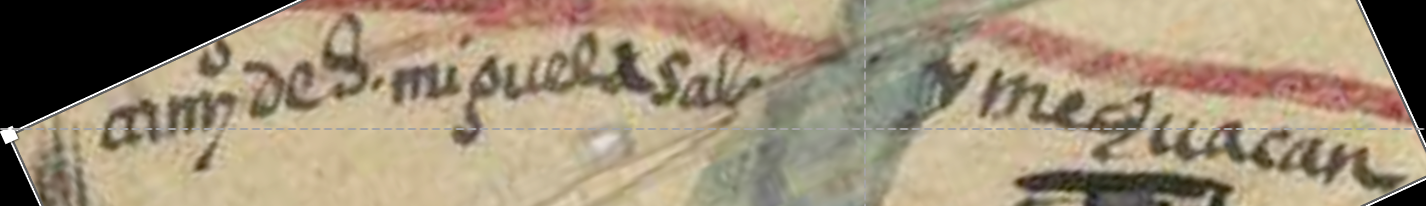

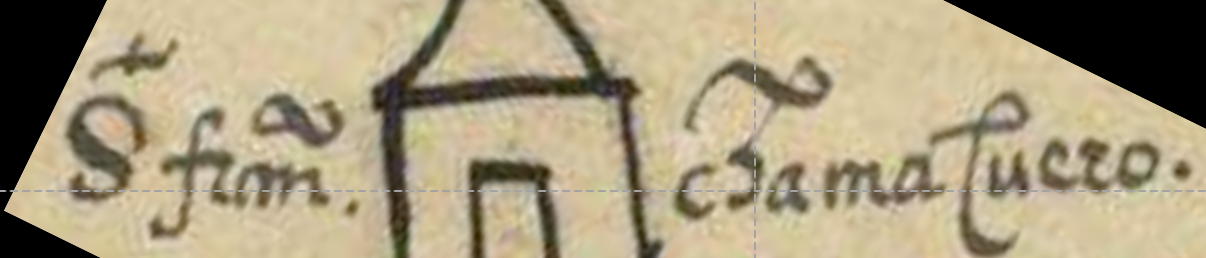

Composición material del manuscrito: cuatro hojas de papel europeo de marca (440 x 320 mm), unidas. Sus marcas de agua corresponden al denominado peregrino (Puig Carrasco, 2018a). Composición de la página o impaginación: una sola plana, de 83 por 61.5 cm, cuya superficie anterior fue aprovechada en su totalidad para hacer el mapa, sin márgenes, empleando las convenciones iconográficas mesoamericanas y europeas, con diversos instrumentos como pinceles, plumas, tintas y pigmentos y posiblemente compás y reglas. Contiene trozos sobrepuestos de papel. El anverso contiene anotaciones, sellos y tiras de papel sobrepuestas para estabilizarlo (Puig Carrasco, 2018a). Análisis paleográfico: El códice contiene 38 glosas en español (Puig Carrasco, 2018a), con letra semejante a la gótica cortesana en transición a procesal, que consignan elementos figurativos de índole cartográfica. Descripción del contenido textual: Se muestra la red de caminos que vinculaban a México, Querétaro y Michoacán con Zacatecas en la zona norte de Guanajuato. Las poblaciones de San Francisco Chamacuero (hoy Comonfort), San Miguel y San Felipe eran los tres poblados de referencia para los viajeros, así como los puntos más peligrosos por el asedio de grupos chichimecas. Decoración: el documento carece de decoración, y en cambio contiene más de 200 imágenes que se pueden identificar como elementos del paisaje natural y cultural, así como personajes hispanos e indígenas. Además, incluye un glifo de tradición prehispánica (Puig Carrasco, 2018c). Plegado: La plana estuvo doblada en 8 tramos, para ser incorporada a la Relación Geográfica de la Villa de San Miguel. |

Cuadro 3. Ficha codicológica del Mapa de las villas de San Miguel y San Felipe de los Chichimecas y el pueblo de San Francisco Chamacuero. Elaboración: Agosto 2022.

Por otra parte, debido a la naturaleza pictórica del códice, hay un claro predominio de elementos figurativos y conceptuales que pueden ser comprendidos independientemente de la lengua o lenguas que hable el autor, y la de los receptores, sin que emisor y destinatario compartan un mismo idioma. El análisis iconográfico es un método que permite no sólo identificar las figuras, sino acercarse a su significado. Hay imágenes que se inscriben dentro de la tradición mesoamericana, como las figuras de los chichimecas o de la flora y fauna nativas, mientras que otras plasman elementos de la nueva realidad: entidades administrativas, caminos para carretas, y fauna introducida son elementos presentes en el MSMySF en el que las representaciones esquematizadas de fachadas de iglesias sustituyen a los topónimos jeroglíficos6. El estudio de las imágenes permite reconocer contenidos e identificar conceptos, que junto con las glosas, brindan información detallada y precisa, a la vez que acercan al lector-observador a su significado. Así, mediante la conjunción de imágenes y glosas es posible registrar distintos puntos y áreas de la región representada, con sus elementos constitutivos: montañas, valles, ríos, ojos de agua, así como estancias, fuertes y asentamientos permanentes. Además, en este manuscrito pictográfico del norte de Guanajuato hay una dimensión temporal múltiple, asincrónica, integrada con el paisaje. Se trata de seis escenas en las que chichimecas y españoles aparecen en diferentes parajes, y que se pueden asociar con hechos que ocurrieron a lo largo de los veinte años anteriores a la elaboración de la primera versión del documento7. Las glosas completas, en su forma modernizada, se muestran en el Cuadro 4.

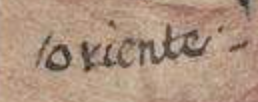

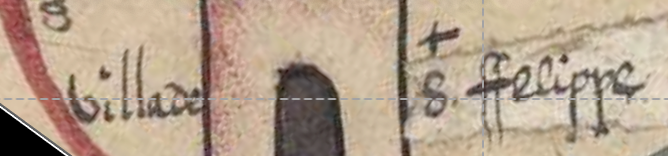

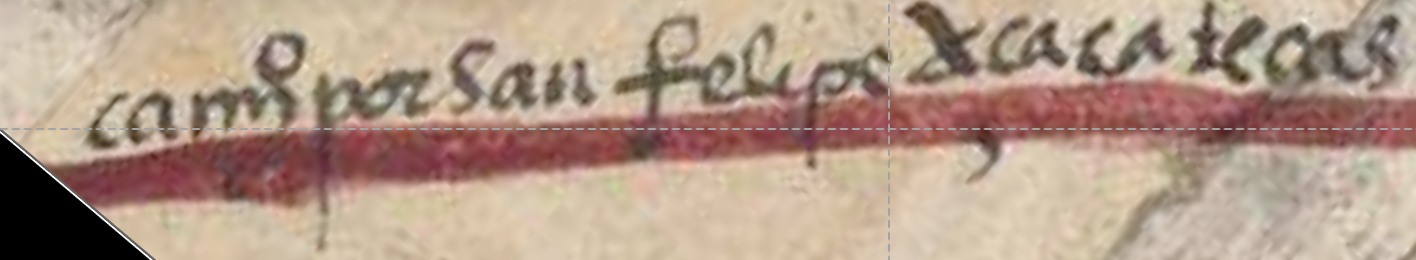

Para realizar el análisis se ha decidido subdividir la pintura en cuadrantes, conforme a los cuatro folios que constituyen el soporte. Se designa A, al cuadrante superior derecho, con base en la posición del icono del oriente, que aparece en la parte media del margen superior del mapa. El cuadrante B corresponde al superior izquierdo, que junto con el anterior incluye la mayor frecuencia de elementos de cultura hispánica. El cuadrante C es el ubicado en la parte inferior izquierda y señala la villa de San Felipe. Finalmente, el cuadrante D corresponde a la parte inferior derecha y es, notablemente, la menos detallada.

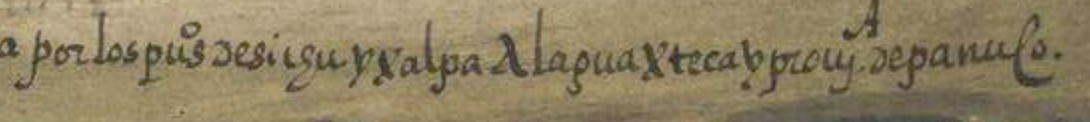

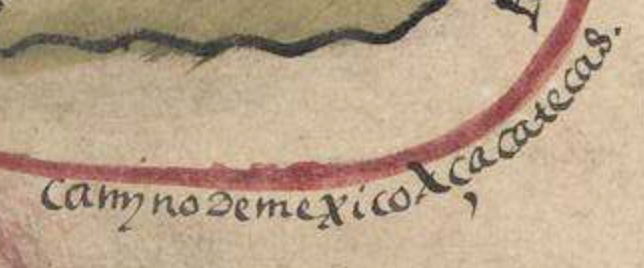

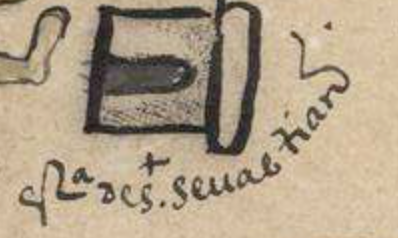

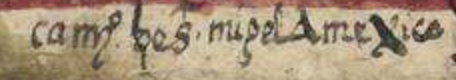

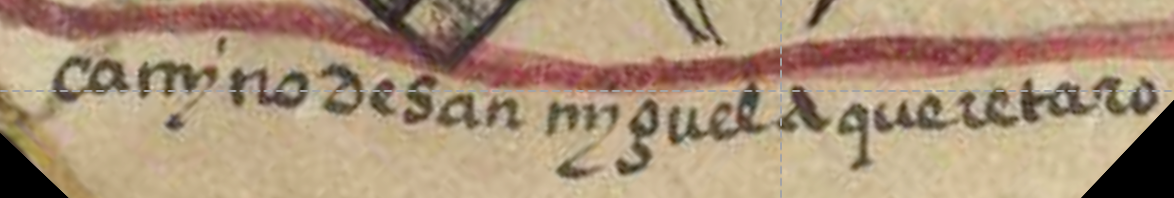

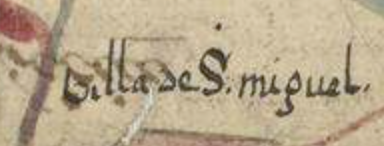

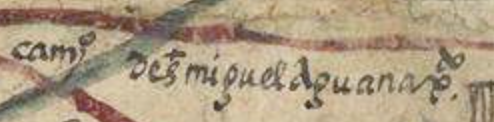

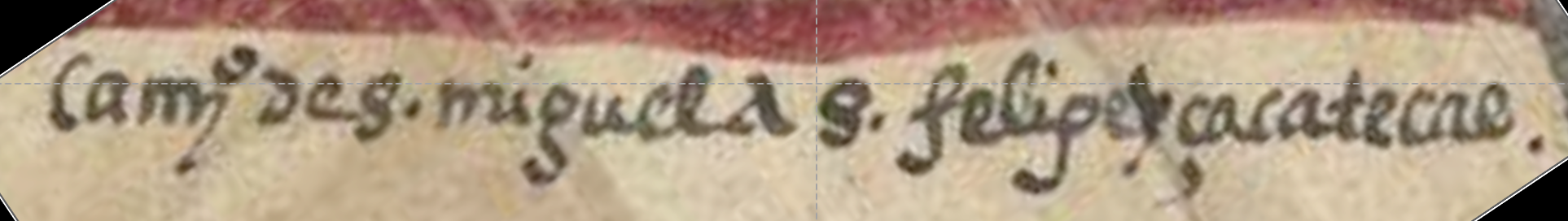

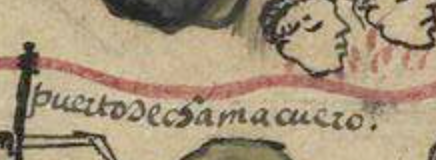

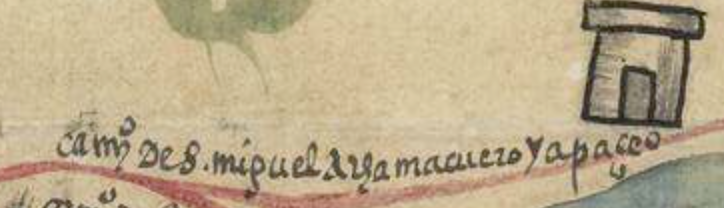

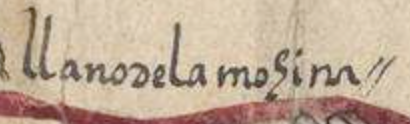

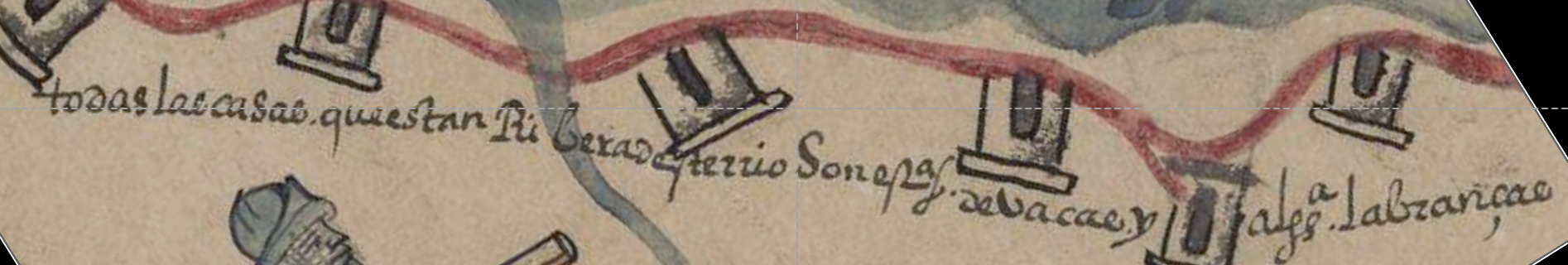

| Núm. | Cua-drante | Imagen de la glosa | Transcripción modernizada |

| 1 | B |  |

Oriente. |

| 2 | B |  |

Camino de México a Zacatecas. |

| 3 | B |  |

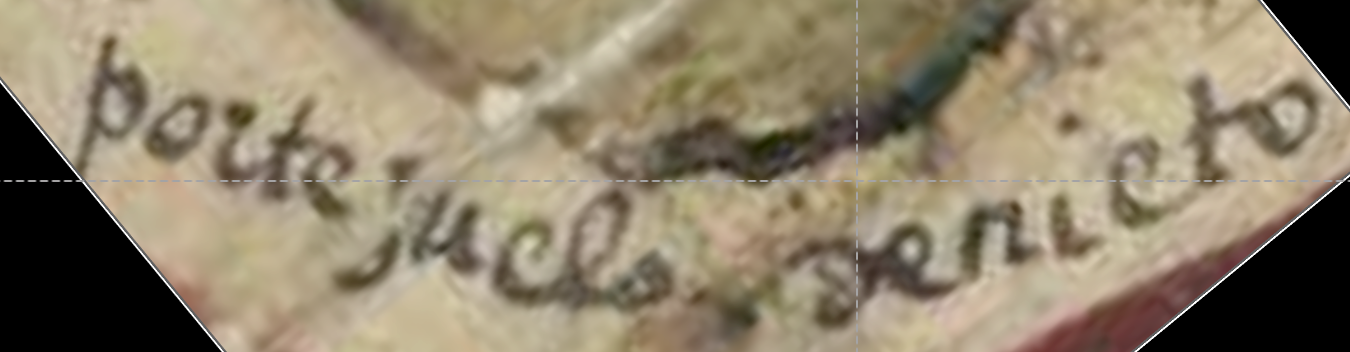

Portezuelo de Nieto. |

| 4 | B |  |

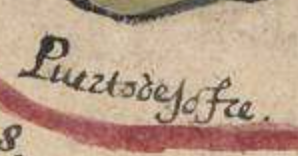

Puerto de Jofre. |

| 5 | B |

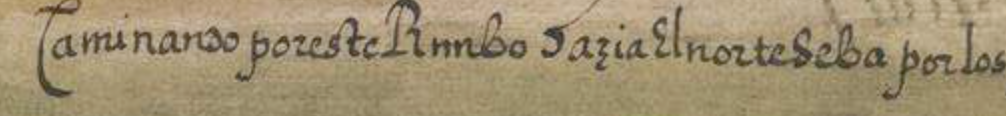

|

Caminando por este rumbo hacia el norte se va por los pueblos de Xichú y Xalpa a la Huasteca y provincia de Pánuco. |

| 6 | B |  |

La Venta de Villaseca. |

| 7 | B |  |

Estancia de los Llanos. |

| 8 | B |  |

Estancia de San Sebastían. |

| 9 | B |  |

Camino de San Miguel a México. |

| 10 | A |  |

Camino de San Miguel a Querétaro. |

| 11 | A |  |

Villa de San Miguel. |

| 12 | A |  |

Camino de San Miguel a Guanajuato. |

| 13 | A |  |

Camino de San Miguel a San Felipe y Zacatecas. |

| 14 | A |  |

Puerto de Chamacuero. |

| 15 | A |  |

Camino de San Miguel a Chamacuero y Apaseo. |

| 16 | A |  |

Camino de San Miguel a Celaya y Michoacán. |

| 17 | A |  |

San Francisco Chamacuero.

|

| 18 | B |  |

Llano de La Mohína. |

| 19 | B |  |

Todas las casas que están a las riberas de este río son estancias de vacas y algunas labranzas. |

| 20 | B |  |

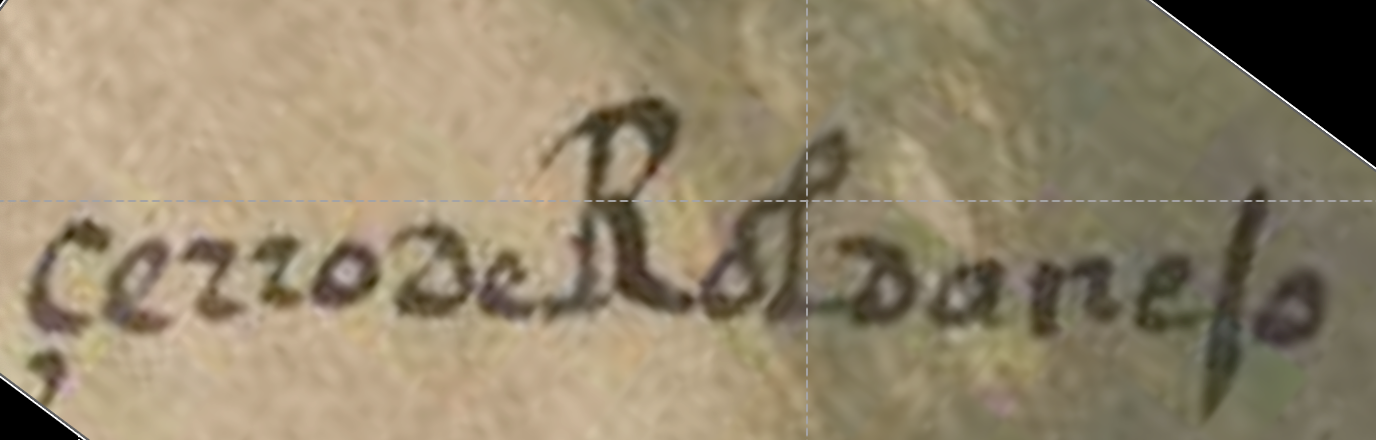

Cerro de Roldanejo. |

| 21 | B |  |

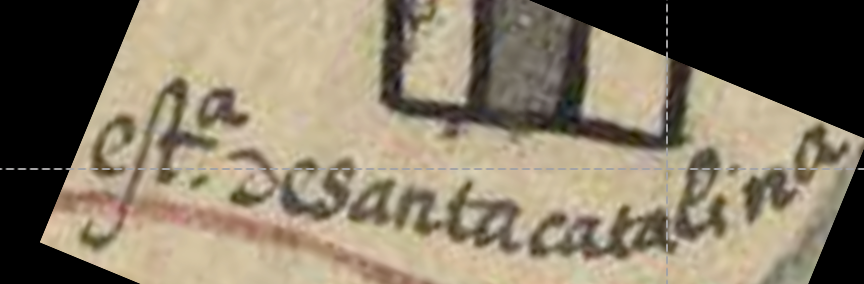

Estancia de Santa Catalina. |

| 22 | B |  |

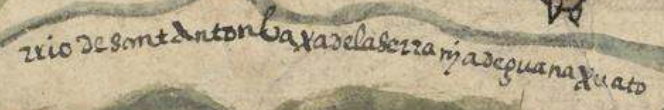

Río de San Antón, baja de la serranía de Guanajuato. |

| 23 | A |  |

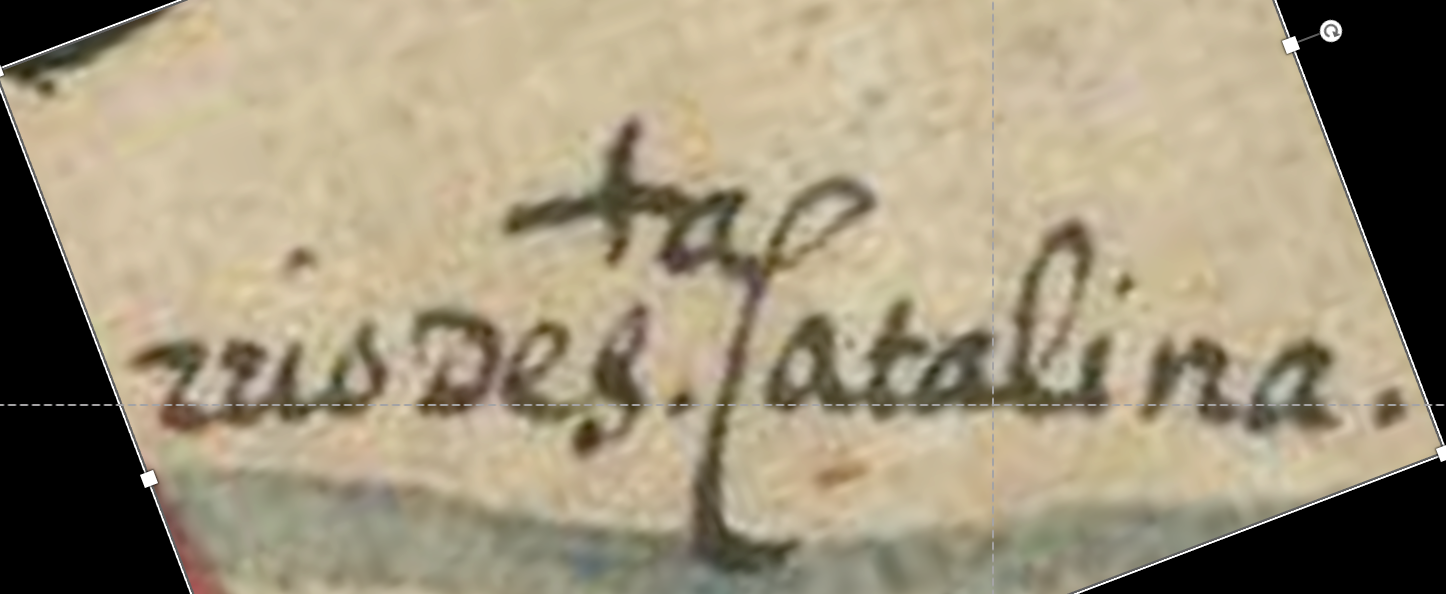

Río de Santa Catalina. |

| 24 | B |  |

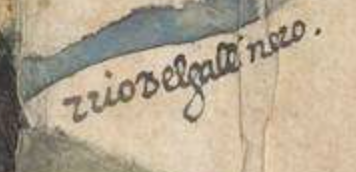

Río del Gallinero. |

| 25 | B |  |

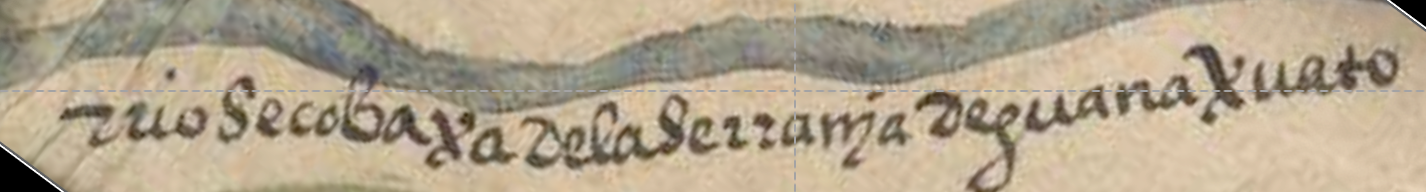

Río Seco, baja de la serranía de Guanajuato. |

| 26 | D |  |

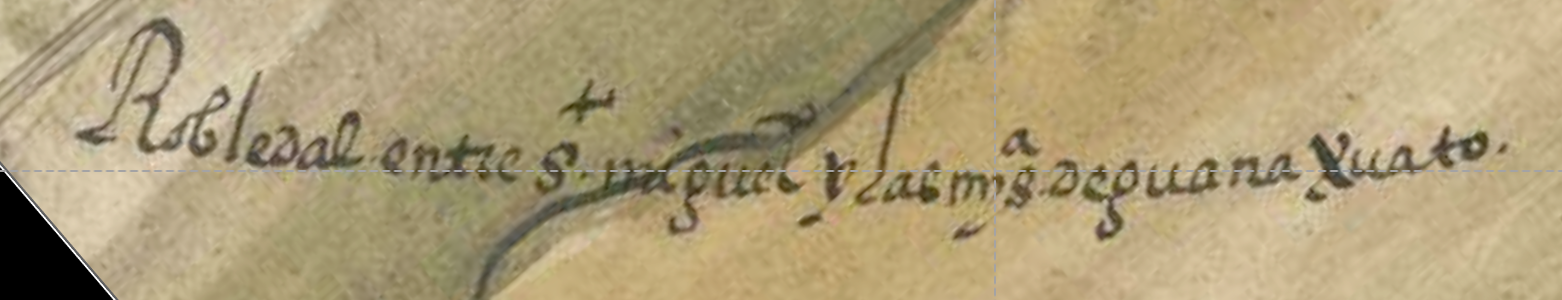

Robledal entre San Miguel y las minas de Guanajuato. |

| 27 | C |  |

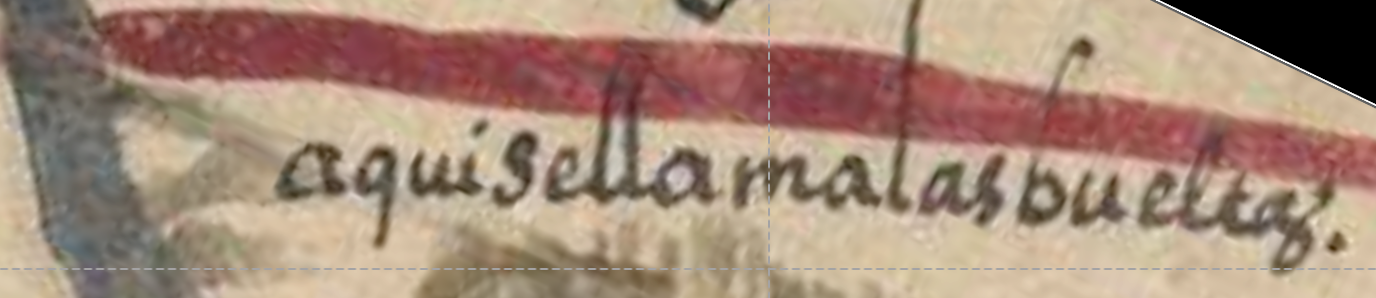

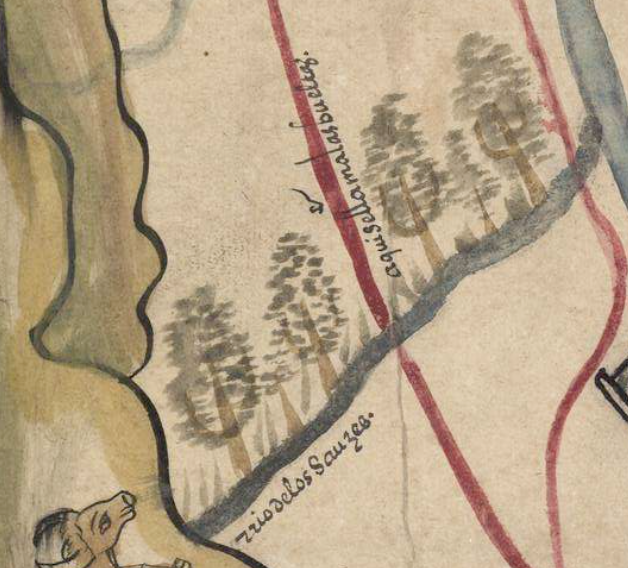

Aquí se llama Las Vueltas. |

| 28 | C |  |

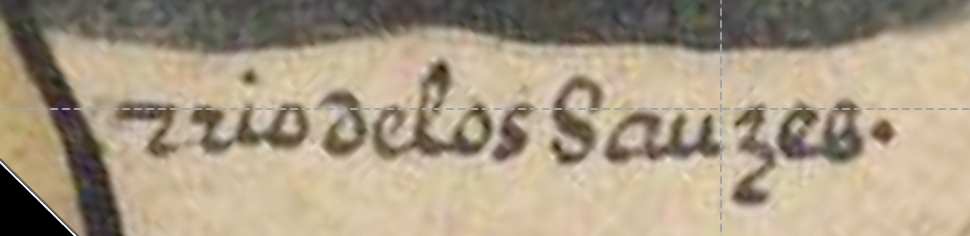

Río de los Sauces. |

| 29 | D |  |

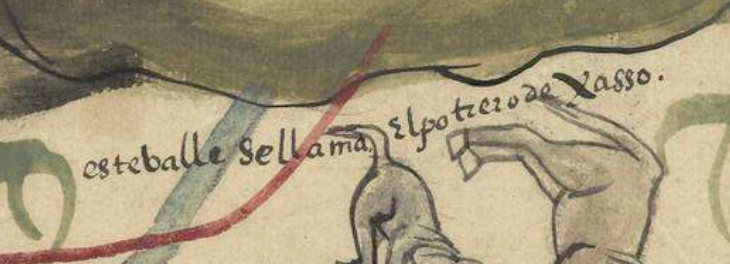

Este valle se llama El Potrero de Jasso. |

| 30 | C |  |

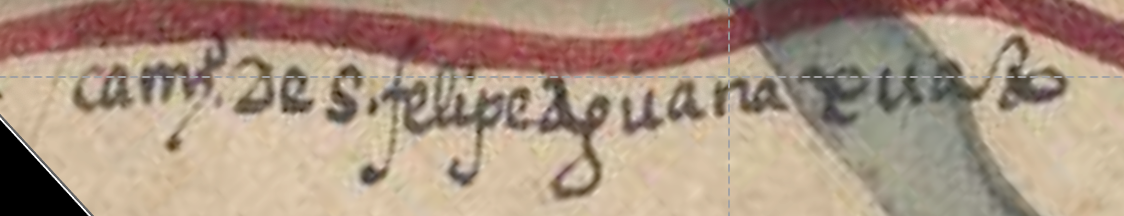

Camino de San Felipe a Guanajuato. |

| 31 | D |  |

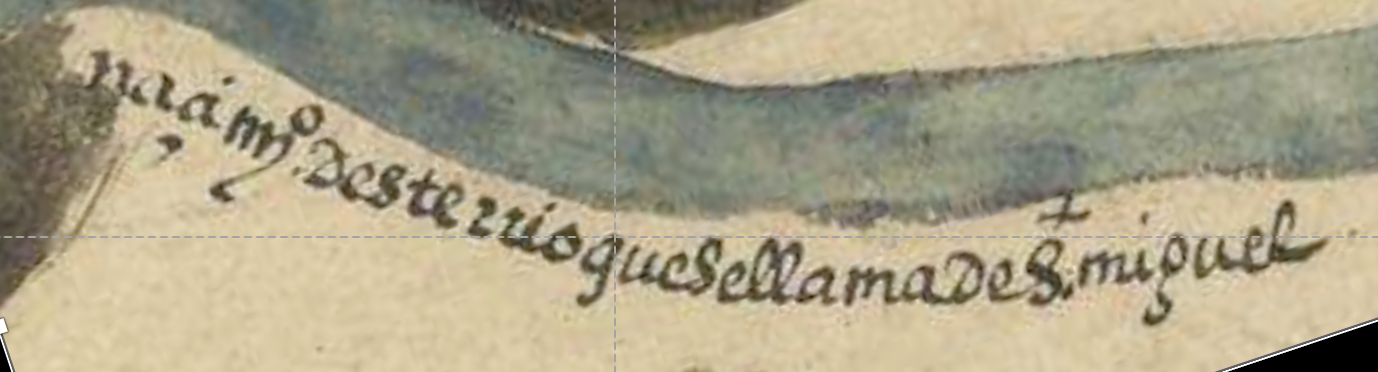

Nacimiento de este río que se llama San Miguel. |

| 32 | C |  |

Villa de San Felipe. |

| 33 | C |  |

Camino de San Felipe a Zacatecas. |

| 34 | C |  |

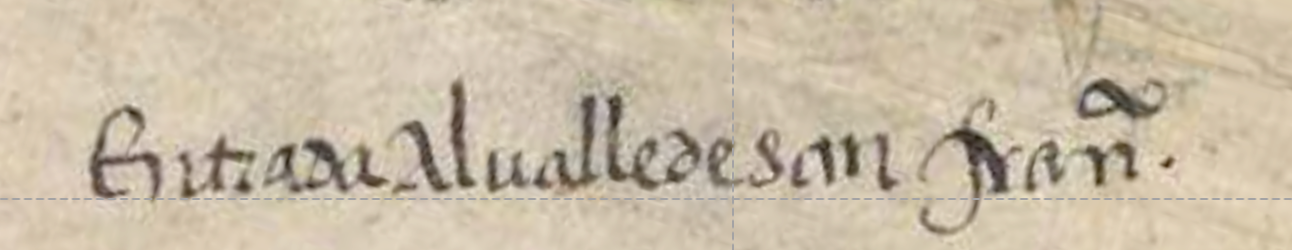

Entrada al valle de San Francisco. |

| 35 | C |  |

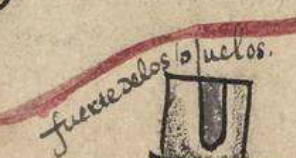

Fuerte del portezuelo de San Felipe. |

| 36 | C |  |

Fuerte de Los Ojuelos. |

| 37 | C |  |

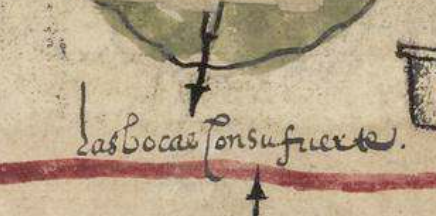

Las Bocas con su fuerte. |

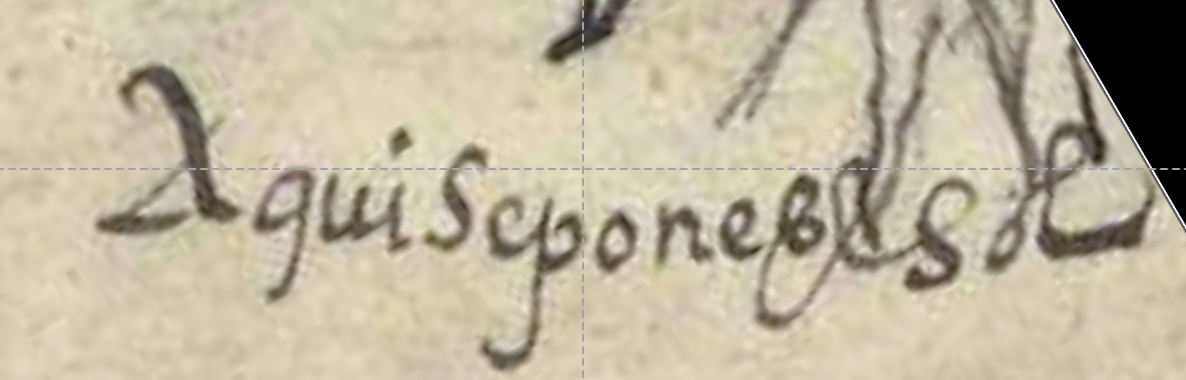

| 38 | D |  |

Aquí se pone el Sol. |

Cuadro 4. Glosas del MSMySF. Para su identificación se han numerado a partir de la parte superior central del manuscrito. Guardan, en la medida de lo posible, el orden en el que aparecen en el documento, de izquierda a derecha y de arriba abajo. Los textos de las glosas se presentan en español moderno.

3. Resultados y discusión

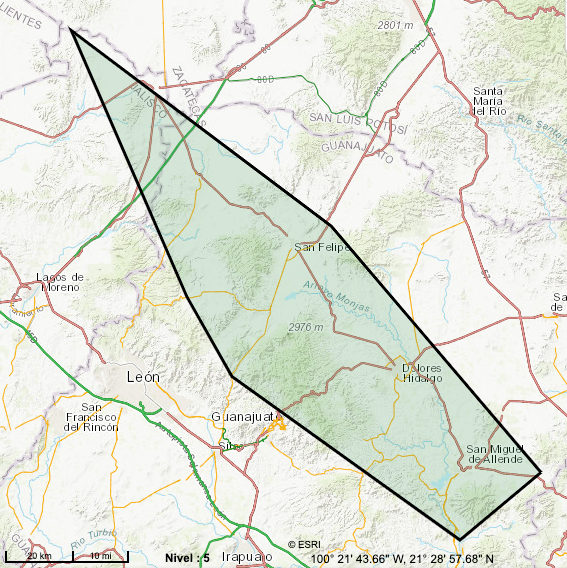

Se propone un polígono central de referencia con base en coincidencias toponímicas entre el documento del siglo XVI y el Mapa Digital de México (Inegi, 2022). Las coordenadas aproximadas de los vértices del polígono propuesto con su altitud son (se muestra en cursivas el número de la glosa y el cuadrante correspondiente; véase cuadro 4):

- Puerto de Nieto (3B): 100º 32’ 16.22” W, 20º 53’ 33.32” N, 2,120 m. A partir de este punto parece organizarse el resto del mapa, ya que presenta la entrada a la región por el camino desde México; de hecho, muestra la bifurcación del camino de México a Zacatecas y de México a San Miguel. Además, conforme a la tradición mesoamericana, ubica en ese punto el oriente mediante el icono de un sol cefalomorfo. Finalmente, este punto coincide con la línea media central del documento, que se sobrepone a un pliegue del soporte material.

- Puerto de Sandoval (34C): 101º 06’ 49.14” W, 21º 31’ 22.94” N, 1,980 m. Se trata de un paso de montaña hacia el valle de San Francisco. La población homónima se encuentra 13 km al norte de San Bartolo de Berrios, sobre un camino que parte de San Felipe hacia el NE.

- La Huerta, municipio de Villa García, Zacatecas.) (37C): 101º 49’ 39.46” W, 22º 01’ 18.44” N, 2,120 m. Se trata de un paso entre montañas bajas con zonas inundables (actualmente está la presa El Rosario). Se encuentra a ca. 30 km (el recorrido de una jornada) de Ojuelos de Jalisco (36C) sobre el antiguo camino de San Felipe a Zacatecas.

- San José del Tanque: 101º 30’ 38.08” W, 21º 20’ 35.62” N, 2,330. Este punto corresponde a una población sobre la carretera León a San Felipe, en un área baja de un valle al oriente de áreas montañosas al NE de León. En tanto que no hay glosa, la ubicación de este vértice es más tentativa por sustentarse en la pictografía de la región.

- Confluencia de los límites de los municipios de Guanajuato, León y San Felipe (31C): 101º 23’ 12.47” W, 21º 08’ 18.16” N, 2,140 m. Se señala el extremo sureste del “Potrero de Jasso” (29D). Hacia el NO aparece la glosa (31D) del nacimiento del río San Miguel (río Laja), que es el eje central del documento. La cuenca del río Laja es una de las mayores del sistema Lerma-Chapala, considerado económicamente el más importante del país (Aparicio, 2001).

- Comonfort (17A): 100º 45’ 36.61” W, 20º 43’, 8.93”, 1,785 m. En la glosa aparece como San Francisco Chamacuero, punto de entrada desde la Audiencia de México, y una vía de acceso para la doctrina franciscana desde el Obispado de Michoacán; su fundación y ocupación permanente precedió a las de San Miguel y San Felipe.

El polígono propuesto se muestra en sobreposición a un mapa actual con toponimia de referencia, caminos y algunos accidentes orográficos e hidrológicos (Figura 2).

3.1. Medio físico y vegetación

Dentro de Guanajuato, el mapa representa la mayor parte de la provincia de la Mesa Central, con las subprovincias de Llanos de Ojuelos y de Llanuras y sierras del norte de Guanajuato (Oliva Aguilar, 2012). Al sur, la región se delimita por formaciones montañosas sobre un eje SE-NO. En el extremo NE el mapa se limita por un macizo montañoso (Sierra Gorda), que se extiende hacia el E como parte de la Sierra Madre Oriental. En el resto del área representada se encuentran varios macizos montañosos dispersos. La mayor parte de la superficie corresponde a paisajes llanos, mesetas y lomeríos de las cuencas del río Laja y sus afluentes, principalmente (2000-2600 m de altitud). Las áreas montañosas incluyen algunas de las mayores del estado, y alcanzan cerca de 3,000 m en los municipios de San Felipe y Ocampo (Cuevas Carrillo & Zorrilla, 2012).

La región se encuentra en el límite suroccidental del Desierto Chihuahuense (Zona Árida Chihuahuense, Rzedowski, 1968), donde predominan los suelos derivados de materiales ígneos, de mediana profundidad en llanuras aluviales y litosoles en los lomeríos y áreas montañosas. La lluvia media anual es de 350-500 (-600) mm, y se concentra en los meses de verano. Las temperaturas medias varían de 15-16.5º C (-17º C) (Cruz José et al., 2012).

La influencia humana ha moldeado los paisajes actuales de Guanajuato de manera muy severa y prolongada, para apoyar desde el siglo XVI el desarrollo de la minería y otras actividades económicas internas y externas (Butzer & Butzer, 1993). Se ha cambiado el uso del suelo hacia la agricultura de riego y temporal, junto con el sobrepastoreo de agostaderos, la tala excesiva de bosques para extraer especies maderables para construcción y combustible, así como la modificación de afluentes y humedales para aprovechamiento agropecuario, entre otras actividades. Al margen del calentamiento climático global ocasionado por actividades humanas desde la Revolución Industrial, la región no ha sido ajena a la terminación de la llamada Pequeña Edad de Hielo ocurrida en el hemisferio norte entre principios del siglo XIV y mediados del siglo XIX, que ocasionó periodos de frío y sequía más acentuados con consecuencias naturales y sociales (Weiss & Bradley, 2001; Hodell et al., 2005).

Butzer & Butzer (1993) rescatan elementos para una reconstrucción del ambiente en la región de estudio en el siglo XVI a partir de las descripciones de 1,100 documentos de donación de tierras (mercedes), mayormente concentrados en el Archivo General de la Nación en la Ciudad de México. Sugieren las principales comunidades vegetales de la región con sus nombres comunes en uso en el siglo XVI (carrizal, tunal, cardenchal, jaral, mezquital, sabana, encinal, robledal, pinal, saucedal; Butzer & Butzer 1993, pp. 96-98). Además de estas evidencias históricas, y con base en las relaciones del clima, la fisiografía y el suelo con la vegetación de la región, así como en otras de características afines (Miranda & Hernández X., 1963; Rzedowski, 1978), se pueden proponer algunas generalidades sobre la cobertura vegetal representada en la pintura. Zamudio Ruiz (2012) ha actualizado la descripción de los tipos de vegetación de Guanajuato y propone un mapa de su distribución hipotética potencial, previa a las mayores influencias humanas.

Las evidencias sugieren que la mayor parte de la región incluía matorrales xerófilos (notablemente nopaleras) en suelos someros de llanos, lomeríos, mesetas y barrancas del norte y noreste, asociados con pastizales, sabanas con mezquites y encinares en las áreas más húmedas de la periferia, y pinares en las partes más altas de las montañas. En los márgenes de los escurrimientos superficiales permanentes se encontraban bosques de galería y vegetación riparia arbustiva, así como vegetación de humedales en las áreas inundables durante varios meses (ciénagas).

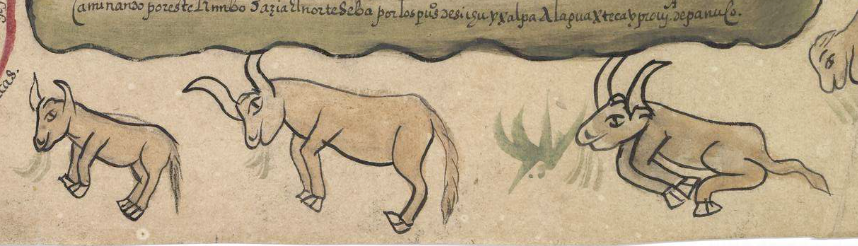

3.1.1. Los pastizales

Los pastizales son el tipo de vegetación con mayor extensión en el documento (superficcie de color amarillo claro). Hay más de 60 iconos (Figura 3) que representan a los pastos, en ocasiones cercanos a ojos de agua que sugieren áreas de ciénagas y algunas veces cerca del hocico de animales domésticos, lo que sugiere su consumo como forraje. Butzer & Butzer (1993, p. 117), a su vez asocian a estos numerosos iconos con magueyes (Agave spp.) y no con pastos u otras herbáceas. No obstante la relevancia cultural de los magueyes, su interpretación iconográfica se contradice, al menos, con argumentos: (1) morfológicos, pues las figuras redondas en el extremo de lo que ellos suponen las pencas pueden corresponder a las estructuras florales terminales de la vegetación herbácea (inflorescencias en el caso de los pastos); tampoco la esfera en el extremo corresponde a la típica inflorescencia columnar de los magueyes; (2) ecológicos, pues las imágenes de ganado junto a esta vegetación sugieren pastoreo (Figura 4); (3) fitogeográficos, ya que en la región estudiada no hay condiciones favorables para la amplia distribución de comunidades con predominio de magueyes de bajo porte y no aptas para el pastoreo, conocidas como “lechuguillales” de Agave lechuguilla, que se distribuyen más ampliamente en el norte de Zacatecas y San Luis Potosí, así como en Nuevo León, Coahuila, Chihuahua e hidalgo, el norte semiárido del valle de México (Miranda & Hernández X., 1963; Rzedowski, 1978); y (4) históricos, pues Butzer & Butzer (1993, p. 104) asocian la presencia de magueyes ferales (al menos los de gran porte) con sitios en los que se practicó la agricultura tradicional, la cual no practicaban los pueblos originarios de la región antes del contacto en el siglo XVI.

En lomeríos y llanos con suelos medianamente profundos del noroeste de la región se encontraban pastizales determinados por clima semiárido (Rzedowski, 1975). Los géneros más frecuentes pudieron ser Bouteloua, Muhlenbergia y Aristida, además de Microchloa kunthii, Buchloe dactyloides y Lycurus phleoides, entre otras gramíneas (Gentry, 1957; Rzedowski & McVaugh, 1966). A lo largo del eje montañoso de orientación SE-NO, así como en macizos montañosos aislados en el NO, los pastizales y matorrales se encontraban en contacto con diferentes tipos de bosques mixtos con predominio de especies de Quercus (robles y encinos) y Pinus (pinos). El aprovechamiento inicial de los pastizales por parte de los españoles fue como tierras de agostadero, lo cual se evidencia por las numerosas figuras de bovinos (Figura 4). La calidad de los suelos, la topografía plana o poco inclinada, la relativa disponibilidad de agua de lluvia estacional y la infraestructura de riego, han permitido que en su mayor extensión los diferentes pastizales se hayan transformado en terrenos aptos para la producción agropecuaria mecanizada. Debido a su amplia reducción desde el siglo XVI, es posible que también existan diferencias en la composición florística, estructura y funcionamiento con los fragmentos relativamente conservados, que deberán ser definidas cuando se intente su restauración ecológica.

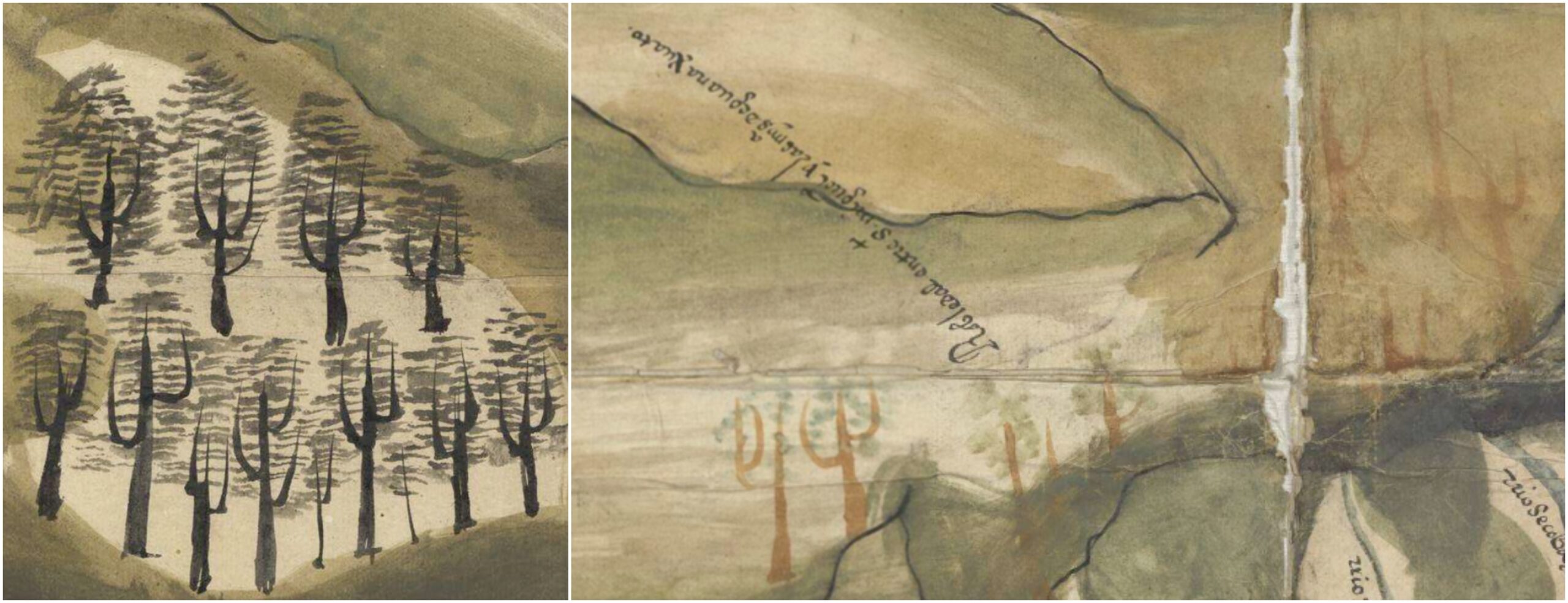

3.1.2 Los bosques

Diferentes tipos de bosques ocupaban las regiones montañosas representadas en la pintura. En su mayor extensión, se trata de bosques mixtos con predominio de especies de los géneros Quercus (robles y encinos) y Pinus (Zamudio Ruiz, 2012). La madera de estos árboles ha sido un valioso recurso para la construcción de muebles e inmuebles y como combustible; la leña de robles y encinos es la más apreciada por su alto valor energético, y ha sido la más utilizada para elaborar carbón. De manera conservadora, se estima que los diferentes bosques de Quercus spp. ocupan todavía la mitad de su distribución original (Zamudio Ruiz, 2012). Sin embargo, la prolongada alteración del reemplazo sucesional de las especies de encinos y pinos documentada en otras regiones de México y el mundo, exacerbada por el uso diferenciado de estos grupos de especies, sugieren que la extensión de los bosques con predominio de Quercus era posiblemente mayor (González-Espinosa et al. 2006, 2009; Dey 2014).

En las áreas más secas los bosques son más bajos (< 8m), con Q. eduardi (Bartholomew & Almeda, 2023), Q. grisea, Q. potosina y pino piñonero (P. cembroides), y hacen contacto con asociaciones de matorrales desérticos y pastizales semidesérticos. En las regiones más altas y húmedas predominan Q. rugosa, Q. obtusata, Q. crassifolia y Q. laurina, junto con P. montezumae, P. pseudostrobus y P. teocote. En varias partes de la pintura se muestran iconos de árboles con una variada paleta de colores, que sugiere los bosques más oscuros para representar los de mayor elevación (Figura 5).

Destaca la glosa 26D para señalar los robledales en la actual sierra de Guanajuato. Se señalan también, en la glosa 28C, los bosques de galería con sauces (Salix humboldtiana y S. bonplandiana); además de estas especies (Figura 6), en estas asociaciones riparias pueden participar otras especies arbóreas como el sabino o ahuehuete (Taxodium mucronatum), el fresno (Fraxinus uhdei) y el haya (Platanus mexicana). En la actualidad, se puede observar que Schinus molle (pirul), una especie originaria de Sudamérica, ha sustituido grandes extensiones de mezquital en llanos y lomeríos, sabinos riparios (Butzer & Butzer 1993, p. 114) y ha colonizado las nopaleras en las últimas décadas.

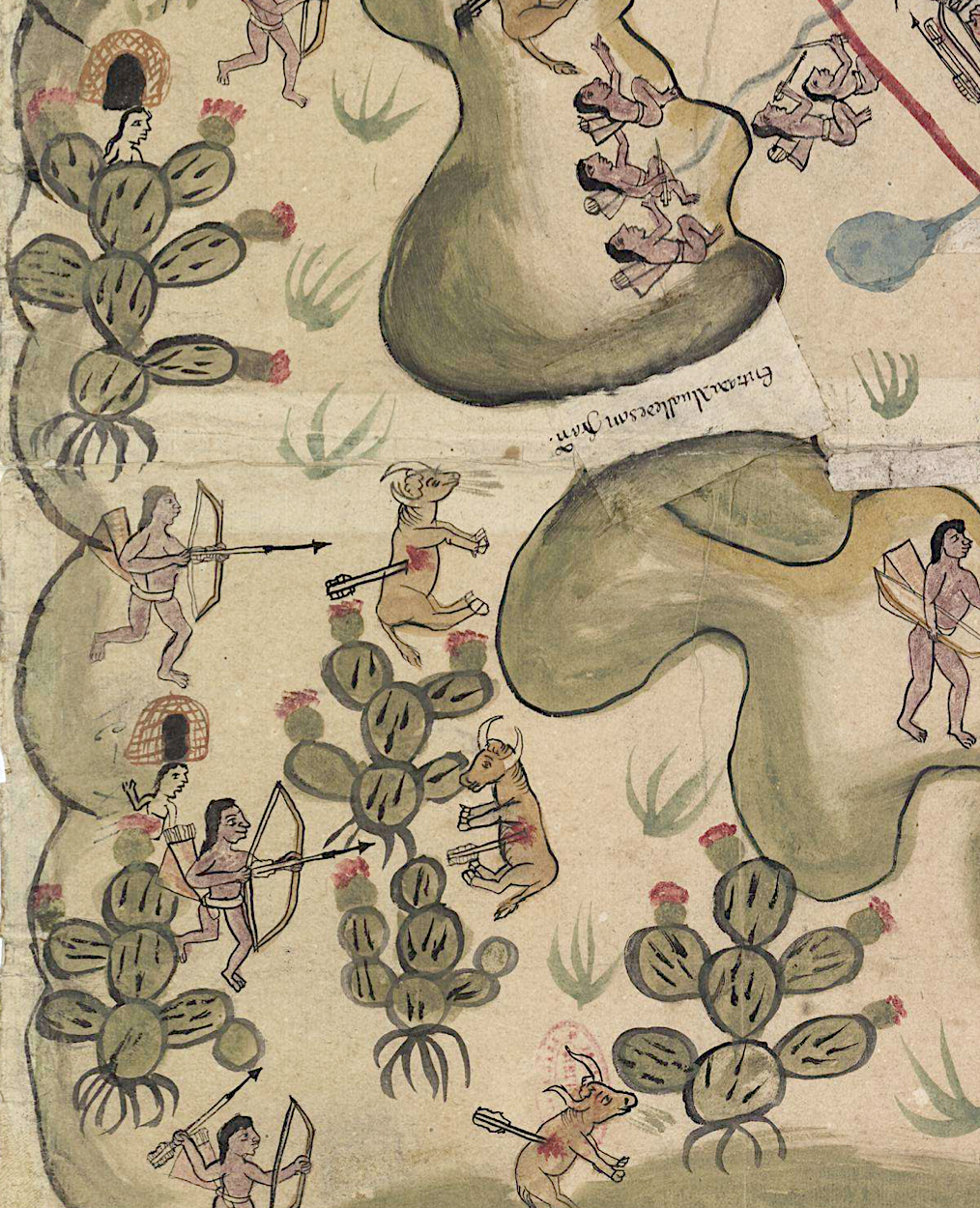

3.1.3 Las nopalereas y su fauna

En el lado izquierdo y a lo largo de la parte inferior del cuadrante C del códice estudiado, destaca la representación continua de vegetación de nopalera (Miranda & Hernández X., 1963), como hábitat más o menos permanente de los pobladores chichimecas y al que se asocian la mayoría de las imágenes de fauna silvestre. Se trata de un sistema natural con predominio de especies del género Opuntia (Cactaceae) en el que las relaciones de herbivoría y frugivoría, así como de depredación y dispersión de las semillas, tanto por los vertebrados nativos, incluida la especie humana, como por supuesto también con todos los ungulados introducidos al Nuevo Mundo en el siglo XVI, pueden determinar de manera mutua sus respectivos patrones de distribución y abundancia (González-Espinosa, 1982; 1999; González-Espinosa & Quintana-Ascencio 1986; Janzen 1986; Rivera Villanueva et al. 2019). La fenología floral y de fructificación de las especies de Opuntia (en conjunto, y para todas las especies coexistentes en una localidad dada) puede abarcar desde marzo a principios de diciembre. A diferencia de otros tipos de vegetación, en la nopalera la mayor proporción de tejido vegetal, así como la producción de frutos y semillas disponibles en un año dado, dependen menos de la cantidad de lluvia del año en curso que de la del año precedente (González-Espinosa, 1982; 1999). De manera adicional a los recursos dependientes de la estación lluviosa en curso, esta relativa independencia de la fenología de los nopales silvestres, en la medida que estos determinan la mayor parte de la biomasa vegetal en el sitio, puede ofrecer a los organismos que habitan las nopaleras, incluidos los humanos, una mayor estabilidad anual e interanual en la disponibilidad de alimento (González-Espinosa, 1999).

Entre los tipos de vegetación representados en el mapa (Figura. 7), las nopaleras son aquel tipo sobre el cual hay más controversia en su distribución en el siglo XVI, y que tuvo un papel significativo en los acontecimientos ocurridos desde entonces (Powell, 1977, 1980). Los frutos (tunas) y pencas de estas extensas y densas nopaleras pudieron permitir la subsistencia de las poblaciones chichimecas, junto con otras plantas como la palma (Yucca decipiens) y los huizaches (Acacia schaffnerii), al menos entre abril y noviembre. Aunque se han observado grandes variaciones anuales en la cantidad de tunas producidas en nopaleras silvestres de San Luis Potosí y Zacatecas (3,125-67,584 tunas por hectárea; González-Espinosa, 1999), los mínimos calculados de peso fresco y seco de frutos por hectárea por año (incluyen cáscara, pulpa y semillas) ofrecen una considerable base de carbohidratos y agua para el sostenimiento de humanos y de muchas especies de aves y mamíferos, en concordancia con reconsideraciones sobre el nomadismo de los chichimecas guachichiles propuestas por Mellink et al. (2018) y Rivera Villanueva et al. (2019).

La producción de tuna sustentó, en el siglo XIX, una rústica agroindustria en el sur de San Luis Potosí y el norte de Guanajuato (Penyak, 2007; Rivera Villanueva et al. 2019; Arq. Marco Antonio Garfias de los Santos, comunicación personal). Es interesante notar que la denominación regional antigua de este ecosistema se centra más en los frutos (“tunal”) que en el nombre actual de nopalera (con énfasis en las pencas comestibles).

La ubicación geográfica de lo que se representa en el documento coincide, al menos, con la que Rivera Villanueva et al. (2019) señalan para la porción sur del Tunal Grande, desde el norte de Guanajuato hasta la sierra de San Miguelito, en el sur de San Luis Potosí (coincidente con la de Octaviano Cabrera Ipiña; Penyak, 2007). La presencia de nopales hacia el noroeste de Ojuelos de Jalisco sugiere la representación del llamado Tunal Frontero, en Zacatecas y Aguascalientes. Rivera Villanueva et al. (2019) y Riojas-López & Mellink (2023) han señalado la importancia de localizar el llamado Tunal Grande por Pedro de Ahumada en 1562, así como otros tunales asociados, para comprender mejor los procesos del desarrollo regional. Sin embargo, las repetidas menciones de tunales (incluso con adjetivos acerca de su gran extensión) en documentos relativos a un territorio que incluye el sur de Guanajuato, y áreas cercanas de Michoacán y Querétaro (Butzer & Butzer, 1993, pp. 96-98), así como la discontinuidad de los sustratos riolíticos en San Luis Potosí y Zacatecas, sugieren que el llamado “Tunal Grande” puede ser más bien un nombre genérico para nopaleras densas, uniformes y con plantas de altura bien desarrollada y no necesariamente se refiere a una única unidad de este tipo de vegetación.

Como nopaleras se han descrito muchas comunidades vegetales que difieren en su fisonomía, aunque con predominio de especies de Opuntia. En muchos casos se trata de especies de hábito arbustivo (<1.5 m de altura) o inclusive rastrero con predominio de Opuntia rastrera (<40 cm). En el caso del Tunal Grande, y en correspondencia con el notable tamaño que asignaron a los nopales quienes elaboraron la pintura, es más probable que se trate solamente de nopaleras arborescentes, extensas, densas y de altura uniforme (2-4 m de altura), como las que se muestran en las figuras 1, 2 y 4 de Janzen (1986, pp. 596, 602). Las nopaleras cercanas a la ex-hacienda de Bledos (municipio de Villa de Arriaga, San Luis Potosí; Penyak, 2007) incluían hasta hace pocas décadas extensos fragmentos (varios miles de hectáreas), con 1,100-1,200 individuos por hectárea de nopales arborescentes (O. streptacantha 80%) y arbustivos (O. robusta 15%), así como otras especies del mismo género (5%), entremezcladas con fragmentos menos densos (150-300 nopales/ha) (González-Espinosa & Quintana-Ascencio, 1986; Naturalista 2022a).

En la orilla izquierda del cuadrante B hay un cambio de imágenes de las nopaleras hacia otra comunidad que también sugiere la dominancia de cactáceas. Se muestra una especie arbustiva que se dibuja en un llano al otro lado de una cadena montañosa, hacia el NE. Puede tratarse del cardenche, Opuntia imbricata (Naturalista 2022b), que es común sobre sustratos calizos, como en las partes llanas del sur de San Luis Potosí, y otras.

Con excepción de un posible conejo dibujado en la parte media a la izquierda del cuadrante B, la representación de elementos de la fauna silvestre, en este caso todos mamíferos, se da a lo largo del margen inferior del mapa. La representación de nopales en la parte lateral izquierda del cuadrante C, así como la predominancia de áreas montañosas con escasas evidencias de poblamiento en el cuadrante D (actualmente en los municipios de Ocampo y San Felipe), se asocia con la mayor presencia de fauna silvestre. Todos los elementos sugeridos tienen una clara relevancia como recursos o por su influencia en los modos de vida de los pobladores originales de la región. No obstante, al igual que la notable ausencia de las ovejas, no aparecen en el códice otras especies que mantienen una alta importancia en estos mismos sentidos, como la rata magueyera (Neotoma leucodon y N. mexicana; Sánchez, 2014), la codorniz cotui norteña (Colinus virginianus), la codorniz escamosa (Callipepla squamosa) (Howell & Webb, 1995) y las varias especies de serpientes de cascabel (Crotalus spp.), animales muy abundantes en las nopaleras.

Algunas representaciones en la pintura no implican ambigüedad, pero otras sí. Entre las primeras se pueden proponer la del coyote, Canis latrans (Naturalista 2022c), el venado cola blanca, Odocoileus virginuanus (Naturalista 2022d) y quizá la liebre de cola negra, Lepus californicus (Naturalista 2022e). Esta última se podría distinguir del conejo serrano, Sylvilagus floridanus (Naturalista 2022f) o del conejo del desierto (S. audubonii; Sánchez 2014) en el icono que aparece en la orilla inferior del cuadrante D, si se acepta para estas últimas especies un tamaño relativamente menor del cuerpo y de las orejas que en la “liebre” (Figura 8).

En el extremo inferior izquierdo, también con considerable ambigüedad, se encuentra el único caso que podría sugerir a un felino, por las orejas relativamente cortas rematadas con un punto que sugiere un pequeño mechón afilado, y quizá las garras (Figura 9). Se trataría, posiblemente, de un lince rojo o gato montés de Norteamérica, Lynx Rufus (Naturalista 2022g), o bien, de un puma, Puma concolor (Naturalista 2022h).

En el ángulo inferior izquierdo del mapa aparece nuevamente un cánido (Figura 10), el cual, en este caso, por la cercanía a los altos macizos montañosos de los municipios de Ocampo y San Felipe (la sierra de Lobos y otras) podría sugerir a un lobo mexicano, Canis lupus baileyi (Naturalista 2022i), presente en el sur de San Luis Potosí hasta la década de los cincuentas del siglo pasado (Penyak, 2007, p. 79).

El pecarí de collar (Pecari tajacu; familia Tayassuidae; Sánchez 2014; Naturalista 2022j) es sugerido en el ángulo inferior izquierdo por la presencia del disco cartilaginoso en el extremo del hocico, y por la ausencia de colmillos que no sobresalen de la boca (figura 11). Sin embargo, la representación de la cola sugiere más un cerdo doméstico (Sus scrofa; Suidae), ya que en el pecarí este apéndice es corto y no evidente. La posibilidad de que la representación corresponda a cerdos domésticos ferales es remota. No obstante que se trata de una de las especies permitidas por la Corona para su crianza por parte de los indígenas, el documento es de una fecha relativamente temprana respecto al poblamiento indígena en asentamientos permanentes de los que pudieran haberse escapado.

4. Consideraciones finales

El MSMySF fue realizado por uno o varios tlacuiloque que integraron en este documento sus conocimientos sobre el territorio, con lo cual se ofreció a los usuarios civiles, funcionarios, militares y eclesiásticos un mapa de ruta y de recursos logísticos para el tránsito migratorio a una tierra promisoria, aunque de guerra. Es notable la calidad pictográfica, que representa tanto macizos montañosos como detalles efímeros del paisaje sonoro (mugidos, disparos de arcabuces), además de flores y mujeres.

En el MSMySF se pueden reconocer dos niveles de resolución espacial: (1) uno relativamente más definido y pormenorizado, en el que se marcan con glosas sobrepuestas puntos específicos y algunos elementos naturales (ríos, ojos de agua, pasos de montaña o puertos, poblaciones, etc.), que ocupa el área central del documento; y (2) las franjas que rodean a este polígono, que se representan de manera relativamente menos precisa y detallada, sin límites definidos, que solamente son sugeridos más allá de los márgenes del propio documento. Los elementos de flora y fauna que dan la idea de continuidad, se ubican en áreas también sugeridas como montañas, pastizales y nopaleras.

A España regresaron 238 de las Relaciones Geográficas de Indias correspondientes a la Nueva España y Guatemala, encomendadas por la Corona en la década de 1570 (Cline, 1972a, p. 204). Estos documentos incluyen pinturas (mapas) y una Instrucción y Memoria con 50 preguntas sobre diversos temas acerca de las regiones, documento elaborado por Juan López de Velasco (1894), cosmógrafo real de Felipe II. Desde la perspectiva de un mayor conocimiento y más apropiado uso de la biodiversidad de los paisajes de la región, sigue pendiente la ingente tarea de recopilar y depurar la información contenida en dichos manuscritos y contrastarla con el conocimiento actual. El conjunto de estos testimonios puede incluir un área mesoamericana de considerable extensión, la cual, frente a la enorme documentación de alta calidad ya disponible sobre el territorio y la biodiversidad actual de México, permitiría un análisis con profundidad histórica sobre los cambios en el clima y la distribución de las especies, los ecosistemas y su aprovechamiento, entre otros temas.

Viana et al. (2022) muestran el beneficio del estudio de las análogas y numerosas Relaciones Geográficas disponibles para la región central de la península ibérica. En nuestro caso, la confluencia de estudios dendrocronológicos del territorio que abarcaron en México las Relaciones Geográficas de Indias, como el realizado en los municipios de Ocampo y San Felipe para un período posterior (a partir del siglo XVIII) por Cortés Barrera et al. (2012), así como de sedimentología, palinología, demografía histórica del poblamiento y uso del suelo, y otras disciplinas relevantes, apoyarían la objetividad del análisis. En conjunto, este enfoque ampliamente multidisciplinario podría ofrecer un marco objetivo para evaluar las consecuencias y potenciales efectos de los cambios climáticos y el poblamiento ocurridos desde el siglo XVI, así como una más objetiva definición y aplicación de políticas públicas con base en el valor natural de estos ecosistemas y de las culturas que los han habitado.

5. Agradecimientos

Reconocemos el apoyo brindado por: la doctora doña Carmen Manso Porto; los doctores Rafael Reyna Hurtado, Eduardo Naranjo Piñera, Sergio T. Álvarez Castañeda y Neptalí Ramírez Marcial por diversas consultas; Mario Aurelio González Olalde y la familia González Gutiérrez (logistica); María Magdalena Alcázar Gómez (dibujo del polígono) y a los revisores anónimos de la versión inicial. MGE recibió fondos fiscales de Ecosur.

6. Referencias

Acuña, R. (Ed.) (1987). Relaciones geográficas del siglo XVI: Michoacán. Instituto de Investigaciones Antropológicas. Universidad Nacional Autónoma de México.

Aparicio, J. (2001). “Hydrology of the Lerma-Chapala watershed”. En A. M. Hansen, M. van Afferden (Eds.). The Lerma-Chapala watershed: Evaluation and management, pp. 3-30. Kluwer Academic/Plenum.

Bakewell, P. J. (1976). Minería y sociedad en el México colonial: Zacatecas (1546-1700). Fondo de Cultura Económica.

Bartholomew, B. & Almeda, F. (2023). Nomenclator botanicus of Fagaceae in Latin America. Phytotaxa 580, pp. 1-97. https://doi.org/10.11646/phytotaxa.580.1.1

Biblioteca Digital Real Academia de la Historia. [Mapa de las villas de San Miguel y San Felipe de los Chichimecas y el pueblo de San Francisco Chamacuero (ca. 1579-1580)]. Real Academia de la Historia. Recuperado de https://bibliotecadigital.rah.es/es/consulta/resultados_ocr.do?id=926&forma=ficha&tipoResultados=BIB&posicion=1. [consulta 21/08/2022]

Boone, E. H. (2000). Stories in red and black. Pictorial histories of the Aztecs and Mixtecs. University of Texas Press.

Butzer, K. W. & Butzer, E. K. (1993). The sixteenth-century environment of the central Mexican Bajío: archival reconstruction from Colonial land grants and the question of Spanish ecological impact. En K. Mathewson (Ed.). Culture, form, and place: Essays in cultural and historical geography, Geoscience and Man, vol. 32, pp. 89-124. Louisiana State University.

Carrasco, D. & Sessions, S. (Eds.) (2007). Cave, city and eagle‘s nest. An interpretative journey through the Mapa de Cuautinchan, No. 2, University of New Mexico Press.

Castañeda de la Paz, M. & Oudijk, M. (2011). La cartografía de tradición indígena. En R. Hernández Rodríguez & R. C. Martínez García (Eds.). Historia general ilustrada del Estado de México, Etnohistoria, vol. 2, pp. 87-111. Gobierno del Estado de México/El Colegio Mexiquense/Poder Judicial del Estado de México.

Castañeda de la Paz, M. & Oudijk, M. (2014). Mapas coloniales de tradición indígena y su ubicación en la Ciudad de México. En M. Masera (Ed.). Mapas del cielo y la tierra. Espacio y territorio en la palabra oral, pp. 177-199. Universidad Nacional Autónoma de México.

Cline, H. F. (1972). The Relaciones Geográficas of the Spanish Indies, 1577-1648. En H. F. Cline (Ed.). Handbook of Middle American Indians, vol. 12, Guide to Ethnohistorical Sources, Part I, pp. 183-242, University of Texas Press.

Cortés Barrera, E. N.; Villanueva Diaz, J.; Nieto de Pascual Pola, C; Estrada Ávalos, J. & Guerra de la Cruz, V. (2012). Reconstrucción de precipitación estacional para el noreste de Guanajuato. Revista Mexicana de Ciencias Forestales, 3, pp. 51-68.

Cruz José, J. L.; García González, M. R.; Acevedo Torres, J. B; Ángeles Gómez, J. C.; Fuentes Hernández, V.; & Martínez González, J. E. (2012). Aspectos de la hidrología en el estado. En Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. La biodiversidad en Guanajuato: Estudio de Estado, vol. I, pp. 46-62. Conabio/Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato.

Cuevas Carrillo, J. I.& Zorrilla, M. (2012). “Localización y superficie”. En Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. La biodiversidad en Guanajuato: Estudio de Estado, vol. I, pp. 28-37. Conabio/Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato.

Dey, D. C. (2014). “Sustaining oak forests in eastern North America: Regeneration and recruitment, the pillars of sustainability”. Forest Science, 60, pp. 926-942.

Galarza, J. (1996). Códices y pinturas tradicionales indígenas en el Archivo General de la Nación. Estudio y catálogo. Editorial Tava-Amatl/Librería Madero.

Gentry, H. S. (1957). Los pastizales de Durango. Estudio ecológico, fisiográfico y florístico. Instituto Mexicano de Recursos Naturales Renovables, A. C.

González-Espinosa, M. (1982). Seed predation by harvester ants and rodents in central Mexico (Dissertation). Universidad de Pennsylvania.

González-Espinosa, M. (1999). Interacciones entre fenología, elementos bióticos y disturbio por pastoreo en las nopaleras del centro de México. En J. R. Aguirre Rivera & J. A. Reyes Agüero (Eds.). Memoria del VIII Congreso Nacional y VI Intenacional sobre el conocimiento y aprovechamiento del nopal, pp. 342-359. Instituto de Investigación de Zonas Desérticas. Universidad Autónoma de San Luis Potosí

González-Espinosa, M. & Quintana-Ascencio, P. F. (1986). “Seed predation and dispersal in a dominant desert plant: Opuntia, ants, birds, and mammals”. En A. Estrada & T. H. Fleming (Eds.). Frugivores and seed dispersal, pp. 273-294. Dr. W. Junk Publishers.

González-Espinosa, M.; Ramírez-Marcial, N. & Galindo-Jaimes, L. (2006). “Secondary succession in montane pine-oak forests of Chiapas, Mexico”. En M. Kappelle, (Ed.). Ecology and conservation of Neotropical montane oak forests, pp. 209-221. Springer Verlag.

González-Espinosa, M.; Ramírez-Marcial, N.; Galindo-Jaimes, L.; Camacho-Cruz, A.; Golicher, D.; Cayuela, L. & Rey-Benayas, J. M. (2009). “Tendencias y proyecciones del uso del suelo y la diversidad florística en Los Altos de Chiapas, México”. Investigación Ambiental, 1, pp. 40-53.

Güereca Durán, R. E. (2018). Milicias indígenas en la Nueva España. Reflexiones del derecho indiano sobre los derechos de guerra. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Universidad Nacional Autónoma de México.

Hermann Lejarazu, M. A. (2015) “El territorio de Tilantongo en el siglo XVI. Algunas consideraciones sobre su geografía histórica”. En M. A. Hermann Lejarazu (Ed.), Configuraciones territoriales en la Mixteca. Estudios de historia y antropología, vol. I, pp. 37-92. Centro de Investigaciones y Estudios en Antropología Social.

Hermann Lejarazu, M. A. (2016). “Estudios geográficos y arqueológicos en la investigación histórica de la Mixteca. Análisis en Yanhuitlán y Tilantongo, Oaxaca”. En M. A. Hermann Lejarazu (Ed.), Configuraciones territoriales en la Mixteca. Estudios de historia y antropología, vol. I, pp. 17-38. Centro de Investigaciones y Estudios en Antropología Social.

Hermann Lejarazu, M. A. (2017) Configuraciones territoriales de la Mixteca, vol III: Yucu Tnúú-Tilantongo. La fundación de un señorío prehispánico mixteco. Centro de Investigaciones y Estudios en Antropología Social/Ediciones de la Casa Chata.

Hodell, D. A.; Brenner, M.; Curtis, J. H.; Medina-González, R.; Ildefonso-Chan Can, E.; Albornaz-Pat, A.; & Guilderson, T. P. (2005). Climate change on the Yucatán Peninsula during the Little Ice Age. Quaternary Research, 63, pp. 109-121.

Howell, S. N. G; Webb, S. (1995). A guide to the birds of Mexico and northern Central America. Oxford University Press.

Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografia). (2022). http://gaia.inegi.org.mx/ Consultado el 21 de agosto de 2022.

Janzen, D. H. (1986). “Chihuahuan Desert nopaleras: Defaunated big mammal vegetation”. Annual Review of Ecology and Systematics, 17, pp. 595-636. https://dx.doi.org/10.1164/annurev.es.17.110186.003115.

Leibsohn, D. (1994). “Primers for Memory: Cartographic histories and Nahua identity”. En Boone E. H. & Mignolo, W. D. (Eds.) Writing without Words. Alternative Literacies in Mesoamerica and the Andes, pp. 161-187. Duke University Press.

López de Velasco, J. (1894). Descripción universal de las Indias (1574). Establecimiento Topográfico de Fortanet.

Manso Porto, C. (2012). “Los mapas de las Relaciones Geográficas de Indias de la Academia de la Historia”. Revista de Estudios Colombinos, 8, pp. 23-52.

Mellink, E.; Riojas-López, M. E & Rivera-Villanueva, J.A. (2018). “Reconsideration of the nomadic condition of the southernmost Guachichiles based on the relationship with their environment”. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine, 14, pp. 24. DOI: https://dx.doi.org/10.1186/s13002-018-0223-x.

Miranda, F. & Hernandez X., E. (1963). “Los tipos de vegetación de México y su clasificación”. Boletín de la Sociedad Botánica de México, 28, pp. 29-179. DOI: https://doi.org/10.17129/botsci1084.

Montes de Oca Vega, M.; Raby, D.; Reyes Equiguas, S. & Sellen, A. T. (2003). Cartografía de tradición hispanoindígena. Universidad Nacional Autónoma de Mexico/Archivo General de la Nación.

Mohar Betancourt, M. L. (1999). El Mapa Quinatzin, de valientes guerreros chichimecas a sabios y poderosos gobernantes [Tesis doctoral]. Universidad Iberoamericana.

Mundy, B. (1998). “Mesoamerican cartography”. En D. Woodward & G. M. Lewis (Eds.). The history of cartography, vol. 2, pp. 212-215. The University of Chicago Press.

Naturalista. (2022a). Nopal cardón (Opuntia streptacantha). https://www.naturalista.mx/taxa/205800-Opuntia-streptacantha/browse_photos. Consultado el 21 de agosto de 2022.

Naturalista. (2022b). Cardenche (Cylindropuntia imbricata). https://www.naturalista.mx/taxa/273618-Cylindropuntia-imbricata. Consultado el 21 de agosto de 2022.

Naturalista. (2022c). Coyote (Canis latrans). https://www.naturalista.mx/guide_taxa/1041871). Consultado el 12 de agosto de 2022.

Naturalista. (2022d). Venado cola blanca (Odocoileus virginuanus). https://www.naturalista.mx/taxa/42223-Odocoileus-virginianus. Consultado el 12 de agosto de 2022.

Naturalista. (2022e). Liebre de cola negra (Lepus californicus). https://www.naturalista.mx/taxa/43130-Lepus-californicus. Consultado el 12 de agosto de 2022.

Naturalista. (2022f). Conejo serrano (Sylvilagus floridanus). https://www.naturalista.mx/guide_taxa/1041879). Consultado el 12 de agosto de 2022.

Naturalista. (2022g). Lince rojo o gato montés de Norteamérica (Lynx rufus). https://www.naturalista.mx/guide_taxa/1041868). Consultado el 18 de agosto de 2022.

Naturalista. (2022h). Puma (Puma concolor). https://www.naturalista.mx/guide_taxa/1041870). Consultado el 18 de agosto de 2022.

Naturalista. (2022i). Lobo mexicano (Canis lupus baileyi). https://www.naturalista.mx/taxa/42048-Canis-lupus. Consultado el 18 de agosto de 2022.

Naturalista. (2022j). Pecarí de collar (Pecari tajacu). https://www.naturalista.mx/taxa/42113-Pecari-tajacu/browse_photos. Consultado el 21 de agosto de 2022.

Oliva Aguilar, V. R. (2012). “Fisiografía y geología”. En Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. La biodiversidad en Guanajuato: Estudio de Estado, vol. I, pp. 38-45. Conabio/Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato.

Penyak, L. M. (2007). Vida y muerte de una cultura regional. La hacienda de Bledos en las memorias de Octaviano Cabrera Ipiña. El Colegio de San Luis.

Powell, P. W. (1977). La guerra chichimeca (1550-1600). Fondo de Cultura Económica.

Powell, P. W. (1980). Capitán mestizo: Miguel Caldera y la frontera norteña. La pacificación de los chichimecas (1548-1597). Fondo de Cultura Económica.

Puig Carrasco, A. (2018a). “Análisis codicológico del mapa de la Relación Geográfica de San Miguel y San Felipe de los Chichimecas”. En J. J. Batalla Rosado; de Rojas & J. L. Pérez Lugones (Eds.) Códices y cultura indígena en México. Homenaje a Alfonso Lacadena García-Gallo, pp. 287-314. DistintaTinta.

Puig Carrasco, A. (2018b). “La frontera chichimeca a través del Mapa de la Relación Geográfica de San Miguel y San Felipe de los Chichimecas”. En M. Alcántara; M. García Montero & F. Sánchez López (Eds.) Historia y patrimonio cultural. Memoria del 56º Congreso Internacional de Americanistas, pp. 658-670. Ediciones de la Univesidad de Salamanca.

Puig Carrasco, A. (2018c). “La representación del paisaje indígena y castellano a través del Mapa de la Relación Geográfica de San Miguel y san Felipe de los Chichimecas”. En M. Alcántara; M. García Montero & F. Sánchez López (Eds.) Historia y patrimonio cultural. Memoria del 56º Congreso Internacional de Americanistas, pp. 672-685. Ediciones de la Univesidad de Salamanca.

Riojas-López, M. E. & Mellink, E. 2023. “Vanishing of the mighty tunales of central Mexico: A 5-century history of landscape change”. Elementa: Science of the Anthropocene, 11, pp. 1-15. DOI: https://doi.org/10.1525/elementa.2022.00114.

Rivera Villanueva, J. A.; Riojas-López, M. E. & Mellink, E. (2019). “El Tunal Grande y los tunales asociados. Hábitat de recolectores cazadores”. Revista de El Colegio de San Luis, 9, pp. 151-176. DOI: https://doi.org/10.21696/rcsl9192019972.

Rodríguez Cano, L. (2015). “El Mapa de Xochitepec. Un ejercicio de geografía histórica de la Mixteca Baja a través de su toponimia”. En M. A. Hermann Lejarazu, (Ed.), Configuraciones territoriales en la Mixteca. Estudios de historia y antropología, vol. I, pp. 93-128. Centro de Investigaciones y Estudios en Antropología Social.

Rodríguez Cano, L. (2016). Los topónimos de la Mixteca Baja. Análisis y corpus cartográfico y epigráfico. [Tesis doctoral]. Universidad Nacional Autónoma de México.

Ruiz García, E. (2002). Introducción a la codicología, Fundación Germán Sánchez Ruipérez.

Ruz Barrio, M. A. (2016), Los mapas pictográficos de Zinacantepec. Tres ejemplos resguardados en el Archivo General de la Nación. El Colegio Mexiquense.

Rzedowski, J.; McVaugh, R. (1966). La vegetación de Nueva Galicia. Contributions from the University of Michigan Herbarium, 9, pp. 1-123. Disponible en https://www.biodiversitylibrary.org/item/45704#page/3/mode/1up.

Rzedowski, J. (1968). “Las principales zonas áridas de México y su vegetación”. Bios, 1, pp. 4-24.

Rzedowski, J. (1975). “An ecological and phytogeographical analysis of the grasslands of Mexico”. Taxon, 24, pp. 67-80.

Rzedowski, J. (1978). La vegetación de México. Limusa. Disponible en https://www.biodiversidad.gob.mx/publicaciones/librosDig/pdf/VegetacionMx_Cont.pdf.

Sánchez, Ó. (2014). “Sinopsis de los mamíferos silvestres del estado de Guanajuato, México, y comentarios sobre su conservación”. Therya, 5, pp. 369-422 DOI: http://doi.org/10.12933/therya-14-188.

Smith, M. E. (1973). Picture writing from ancient southern Mexico. Mixtec place signs and maps. University of Oklahoma Press.

Sotelo Santos, L. E.; Ballesteros García, V. M. & Luvián Torres, E. (Eds.) (2001). Códices del Estado de Hidalgo. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo/Conaculta/INAH.

Viana, D. S; Blanco-Garrido, F.; Delibes, M. & Clavero, M. (2022). “A 16th-century biodiversity and crop inventory”. Ecology e3783. DOI: http://doi.org/19.1002.ecy.3783

Weiss, H. & Bradley, R. S. (2001). “What drives societal collapse?”, Science, 291, pp. 609-610. DOI: http://doi 10.1126/science.1058775.

Zamudio Ruiz, S. (2012). “Diversidad de ecosistemas del estado de Guanajuato”. En Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. La biodiversidad en Guanajuato: Estudio de Estado, vol. II, pp. 21-55. Conabio/Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato.

7. Notas

1. El manuscrito original no pudo ser consultado durante la visita realizada por los autores a la Real Academia de la Historia en julio de 2022. Para este apartado se ha empleado la imagen digital que dicha institución tiene en: https://bibliotecadigital.rah.es/es/consulta/registro.do?id=15866

2. En el caso de la Nueva España, muchos de ellos fueron hechos por especialistas indígenas, denominados tlacuiloque, expertos en escribir-pintando.

3. A lo largo del texto también nos referiremos a este documento cartográfico de manera abreviada como “pintura de San Miguel y San Felipe”.

4. Este códice cartográfico formó parte del legajo procedente de Nueva Galicia que fue enviado al Consejo de Indias, pues en un inventario de 1583 aparece mencionada la relación con las respuestas manuscritas. Si bien hoy se desconoce el paradero de dicho informe, el mapa constituye una rica fuente de información, por ser quíza la representación más temprana conocida de esta región del centro de México y por ser un cruento testimonio de la novísima situación de la frontera septentrional de Mesoamérica durante el último tercio del siglo XVI.

5. Desde 2017 se ha desarrollado esta metodología en el Seminario teórico metodológico para el estudio de los códices en el Posgrado en Estudios Mesoamericanos, de la Universidad Nacional Autónoma de México, a cargo de las doctoras Laura Rodríguez Cano y Laura Elena Sotelo Santos. Entre los autores que han contribuído de manera significativa al estudio de los códices mesoamericanos se pueden mencionar a: Boone, 2000; Carrasco & Sessions, 2007; Castañeda de la Paz & Oudijk, 2011 y 2014; Galarza, 1996; Hermann Lejarazu, 2015, 2016, 2017; Leibsohn, 1994; Montes de Oca et al., 2003; Mohar, 1999; Mundy, 1998; Rodríguez Cano, 2015, 2016; Ruz Barrio, 2016; Smith, 1973; Sotelo Santos et al., 2001.

6. Cerca de la glosa del río Santa Catalina está un glifo de tradición prehispánica: se trata de un cerro, elemento plástico frecuente en los topónimos, que carece del complemento gráfico que permita su identificación. Puig Carrasco (2018c, p. 682) lo ha asociado con el sitio arqueológico conocido como Cañada de la Virgen.

7. Al analizar el manuscrito se identifican correcciones y parches que sugieren dos momentos principales en su elaboración. El primero parece corresponder a una elaboración pictográfica, exclusivamente, mientras que el segundo se reconoce por la pintura que se puso encima en algunas secciones y por la presencia de tramos de papel sobrepuestos. Se propone que el mapa pudo haber estado en uso, ya sea con fines migratorios, comerciales o bélicos, pues constituye una guía carretera para el viajero desde San Miguel hasta el fuerte de Las Bocas, y que hacia 1579 pudo haberse adecuado a los requerimientos de la Instrucción y Memoria, para ser incorporado a la RG de las villas de San Miguel y San Felipe. Por ello, tal vez se incluyó el Sol del poniente, el molino que está cerca de la villa de San Miguel, la escena de los frailes franciscanos decapitados y el castigo a los chichimecas cerca de Chamacuero, así como las glosas.