Parishes and villages settled in Jesuit lands located in the Ecuadorian highlands.

Fecha de recibido: 30 de agosto de 2018

Fecha de aceptación: 09 de mayo de 2019

Fecha de disponibilidad en línea: 01 de agosto de 2019

CC BY-NC-ND

Karina Monteros Cueva

Arquitecta por la Universidad Técnica Particular de Loja- Ecuador. Maestra y Doctora en Arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México. Docente investigador titular agregado del Departamento de Arquitectura y Artes desde el año 2002. Sus investigaciones están orientadas a la conservación de inmuebles y sitios patrimoniales en contextos urbanos y rurales. A su cargo están las materias de Patrimonio y Conservación y Proyectos Arquitectónicos. (Vivienda y Equipamiento urbano) en la escuela de arquitectura de la UTPL. Es par evaluador de varias revistas indexadas y de proyectos de investigación dentro y fuera de Ecuador. Ha participado con ponencias y artículos científicos dentro de su campo de conocimiento. ORCID: 0000-0003-1198-3682; Google Academic: https://scholar.google.com.ec/citations?user=c_fnhWgAAAAJ&hl=es

Resumen

Las haciendas jesuitas en la sierra ecuatorianatuvieron un alto impacto en la consolidación de la economía de esta región durante la época colonial, convirtiéndose en verdaderos centros de administración, producción y acopio de productos. La expulsión de la orden en 1767, la llegada del periodo republicano y la aplicación de la reforma agraria en 1964 provocaron su desmembramiento, y en algunos casos su desaparición. De aquí la importancia de determinar lo que subsiste, y de analizar la relación de los asentamientos hacendarios con la generación de poblados actuales emplazados en el sitio. El estudio parte de un análisis histórico que determinará el origen y ubicación de las haciendas, seguido de un análisis contrastado con la realidad actual. Este acercamiento permitirá reflexionar sobre el impacto y la herencia cultural y productiva que dejó en el sector la presencia jesuítica. Palabras clave: Herencia jesuítica, haciendas productivas, poblaciones.

Abstract

The Jesuit lands in the Ecuadorian highlands had a high impact on the consolidation of the economy of this region during the colonial era, becoming distribution, production and storage centers. The exile of the order in 1767, the beginning of the republican period and the application of the agrarian reform in 1964, caused its disintegration and in some cases its disappearance. Hence the importance of determining what still remains and analyzing the relationship between the old and current settlements located in these lands. The study starts with a historical analysis that will determine the origin and location of the settlements, followed by a contrastive analysis with the current situation. This approach will lead to a reflection on the cultural, productive heritage and impact caused by the Jesuit presence.Keywords: Jesuit heritage, productive settlements, villages.

Introducción

Existen investigaciones referidas a los jesuitas y a su establecimiento en el continente americano en el siglo XVII, desde el ámbito religioso, productivo, histórico, cultural, arquitectónico y urbano referido a las misiones fundadas. En el caso de Ecuador, las misiones jesuíticas de Maynas, asentadas en gran parte del territorio peruano y parte de la amazonía ecuatoriana, han sido descritas desde el ámbito histórico debido a que no quedan vestigios físicos de su existencia; sin embargo, se cuenta con información importante sobre sus iglesias, centros de enseñanza y haciendas. El sistema hacendario en el país ha sido analizado principalmente desde su productividad y su historia, pero es necesario integrarlo a estudios arquitectónicos, urbanos y territoriales, lo que ayudará a poseer una visión integral del aporte jesuita en la región. Debido a ello, la presente investigación parte de la revisión de documentos históricos para determinar el número de haciendas jesuitas establecidas en la región interandina durante tres periodos: el del establecimiento de la Compañía, el de su expulsión, y el de la época actual. Fue necesaria la búsqueda de documentos primarios para entender el proceso de implantación y fragmentación, especialmente con la aplicación de la Reforma Agraria Ecuatoriana, en donde las propiedades fueron severamente segmentadas. Este análisis permitió ubicar un número significativo de haciendas determinando su cronología y ubicación actual, para coadyuvar a poner en valor su preservación no solo como inmuebles patrimoniales, sino en su incidencia y relación con la consolidación de poblados.

Los jesuitas en Ecuador

Durante los siglos XVII y XVIII, la orden jesuita estableció Provincias[1] en el territorio sudamericano, sobre todo en las regiones que geográficamente estaban en frontera, cerca de ríos y zonas de extracción minera; terrenos que en muchos casos no habían sido colonizados, fundando para ello misiones en Paraguay (1632), Moxos (1682), Maynas (1689), Chiloé (1717), Orinoco (1681), y Chiquitos (1692) -siendo esta última la que se conserva de forma más auténtica, ya que de las otras solo quedan algunos indicios de su existencia, como ruinas y reconstrucciones, así como poblados que surgieron con el establecimiento de las misiones en cada región-.

Estos casi dos siglos de permanencia jesuita en territorio americano permitieron el desarrollo y esplendor de zonas comprendidas en los actuales países de Paraguay, Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y Brasil, hasta la expulsión de la orden en 1767.En la misión de Maynas, por el lapso de 130 años (1638-1768) se fundaron 152 pueblos (De Velasco, 1842, p. 19).

Económicamente las misiones jesuitas en Maynas no alcanzaron un alto nivel en relación a Paraguay o Mojos; esto se debió al escaso número de misioneros, así como a las condiciones geográficas adversas de la región. Si las comparamos por ejemplo con las misiones de Paraguay, éstas tuvieron un mayor desarrollo debido a que su topografía proporcionaba amplias sabanas que permitieron la introducción de ganado vacuno, y con ello los indígenas permanecieron en sus reducciones (Santos, 1998, p. 144). Mientras que en la amazonia peruano-ecuatoriana las condiciones de clima cálido-húmedo no permitieron la introducción de nuevos cultivos, ni siquiera de la ganadería, el sustento de las misiones se basó en la producción primaria destinada a la siembra de caña de azúcar, yuca, algodón, y en el consumo de pescado y carne que proveía la misma naturaleza. La economía fue más bien de “subsistencia”, a pesar de los múltiples esfuerzos por hacerla productiva.

Sostener las misiones implicaba muchos gastos, la realidad americana era totalmente diferente a la europea. En ese contexto surge la “hacienda” como una fundación capaz de soportar las ingentes inversiones que requería el desarrollo humano, social, cultural y religioso de las misiones jesuíticas en América (Del Rey, 2007), por ello la manutención y sostenimiento de todas las empresas jesuitas se basaba en lo que producían las haciendas implantadas especialmente, en este caso, en la región interandina del Ecuador. Las haciendas fueron los medios para impulsar tanto las misiones como los colegios en donde la enseñanza siempre fue gratuita (Hallo, 2008, p.98). La gran productividad de los sistemas hacendarios generaron recursos para el sostenimiento de las múltiples funciones educativas y misioneras de la Compañía de Jesús en Quito, llegando a poseer más de 70 haciendas (Egas, 2008, p. 19), sin considerar caleras, tejares, molinos y tierras que no son contadas como tales por su poco valor. En resumen, todos estos bienes llegaron a tener una alta rentabilidad incluso mayor a la mayoría de las empresas de la época (Carrión, 1987, p. 14).

La Compañía de Jesús tuvo gran influencia en las altas esferas coloniales de la Real Audiencia de Quito, y haciendo uso de ella llegaron a poseer -a decir del historiador Gonzáñez Suárez- “ochenta leguas cuadradas, o sea cuatro grados geográficos” (Hallo, 2005, p. 102).

Una aproximación al sistema hacendario jesuita en la Colonia

En esta época, la iglesia se destacó por ser una de las mayores propietarias de las haciendas de la Real Audiencia de Quito. Los centros obrajeros que para el año 1600 fueron 20, para el año 1700 ascendieron a 34 (Ayala, 1992, p. 97). La ubicación de las haciendas se dio tomando en cuenta algunos factores, como la cercanía a fuentes de agua, terrenos fértiles y principalmente la disposición de mano de obra de la zona, por lo que estos centros se ubicaron generalmente en algún poblado indígena o en un sitio accesible al poblado español; además, precisaban poseer tierras para el pastoreo de ovejas en el caso de obrajes; así como sementeras para la manutención de los trabajadores. Con el tiempo los jesuitas llegaron a poseer varias propiedades en la sierra ecuatoriana, convirtiéndose en los mayores terratenientes de la época. Según investigaciones se han podido señalar 131 latifundios en el territorio ecuatoriano (Albornoz, 1963, pp. 22-27).

En tan solo unas décadas, los jesuitas llegaron a poseer 6.000 hectáreas en el valle de los Chillos, y, según una denuncia que se les hace, habrían destruido iglesias y cementerios con el objeto de meter el arado (archivo Vacas Galindo, Tomo 19). Los jesuitas convirtieron a las haciendas en grandes emporios agroindustriales, introdujeron nuevos cultivos y ganado doméstico. Además, agregaron la participación patrimonial de lo recaudado en las haciendas para luego ser redistribuido entre indígenas, esclavos y empleados. La finalidad de estas propiedades fue sostener a sus misiones y colegios. Sin embargo, según Marzal, la riqueza de estos complejos y haciendas también trajo la ambición de las Coronas y particulares y, a la larga, fue un factor determinante para la supresión de la Orden (1994, p. 19).

Los jesuitas utilizaban la mano de obra indígena de la zona, pero también a esclavos negros, comprados en el Puerto de Cartagena. Para finales del siglo XVII, los jesuitas comenzaron a formar parte de las redes de comercio de esclavos de las compañías negreras europeas. Las actividades de los esclavos fueron destinadas a la producción agrícola, siendo las principales: cultivar, rozar, quemar, abonar, regar la tierra, el mantenimiento de las acequias, mientras que los más jóvenes estaban destinados al pastoreo de ganado (Hallo, 2005, p.104).

Los jesuitas conocían la importancia de la familia para los africanos, pues favorecieron este tipo de vida en su sus haciendas. Incitaron a los esclavos a casarse entre ellos mismos y a tener familia, prohibiéndoles las uniones con mestizos e indios (Bouisson, 1997, p.47). Llegaron a tener 1.324 afrodescendientes como esclavos en todas sus haciendas. Las haciendas tuvieron complejos sistemas de conducción de agua, que incluían reservorios de agua, molinos, bodegas de almacenaje, que en casos como la hacienda Tanlagua, en la provincia de Pichincha, aún susbsisten.

El programa arquitectónico representaba una organización autosuficiente, a menor escala de lo que constituyeron las reducciones o misiones cuyo modelo era siempre similar: una plaza de forma cuadrangular alrededor de la cual se situaba la iglesia, la casa del misionero, la garita de los soldados y a veces la escuela, la carpintería, otras dependencias similares, las viviendas de los indígenas y también la Cruz Atrial (Del Rey, 2007). En el caso de las haciendas, éstas tenían como edificación principal la casa de hacienda y su patio, a partir del cual se subordinaba el resto, pudiendo contar con edificaciones aisladas (que eran parte del complejo para bodegas o trojes), con espacios de servicio y la presencia de una capilla como edificación aislada o adosada al conjunto.

Algunos elementos arquitectónicos comunes que conservan algunas haciendas, son propios de la herencia jesuita, como lo es la presencia del reloj solar de piedra, y de las fuentes de agua realizadas con el mismo material.

Estudios previos indican que en el programa arquitectónico de las haciendas se consolidó un verdadero sistema productivo–económico. Dentro del conjunto se podían encontrar trapiches, trojes, establos, obrajes, ingenios, herrerías, carpinterías y molinos, alrededor de los cuales se iba asentando la población. A finales del siglo XVIII, las haciendas más grandes ocupaban valles enteros como el Chota (Imbabura) y Cayambe y Chillo (Pichincha); ninguna hacienda podía competir con las haciendas jesuitas ya que eran inmensas en extensión y rendimiento, además tenían una buena calidad de la tierra, buen cuidado, pero sobre todo una excelente administración (Ayala,1992, p. 205).

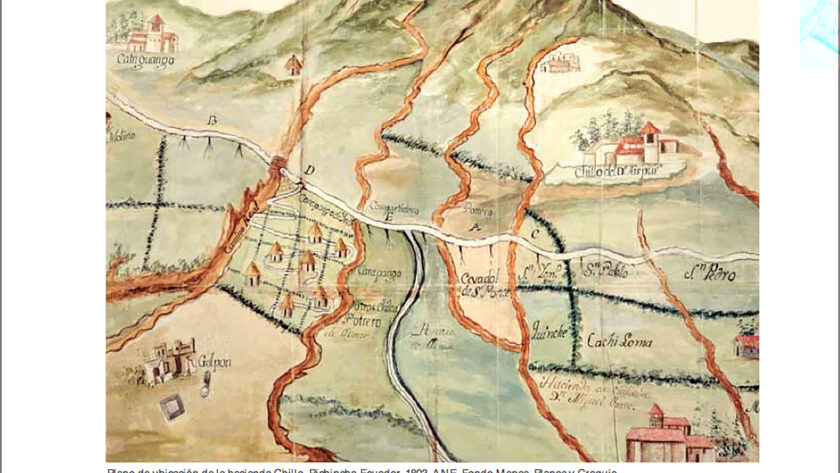

Uno de los sitios escogidos por los jesuitas fue el Valle de los Chillos, que de acuerdo al registro del historiador González Suárez, tenía seis haciendas:

1. Chillo Compañía, con un obraje, mil quinientos dependientes, un batán, dos molinos, tenería y tahona de aceites.

2. Pilloncoto, que daba por término medio, cada año, siete mil sacos de maíz.

3. Loreto.

4. Don Pedro.

5. El salto.

6. Pedregal y Villavicencio.

Esta última, Pedregal y Villavicencio, iniciaba en Sangolquí y limitaba con las Selvas trasandinas, tenía la hacienda 8.000 vacas y 2.0000 ovejas, y recogía 1.000 arrobas de lana al año. Todas ellas dependientes del Colegio de Quito, mientras que el Colegio de Ibarra, al norte de Quito, remató a los españoles particulares de Mira las estancias Pinquer y Cuaxane; y compró las estancias de Chamanal, Santa Lucía, Tumbaviro, Hato de Guañubuela y Concepción (Coronel, 1991, p. 164).

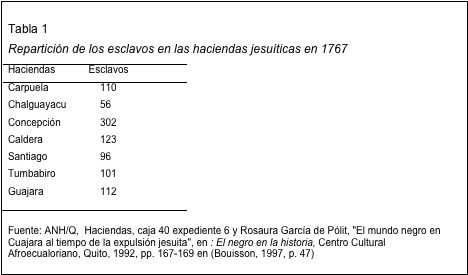

La expulsión de los Jesuitas

Con Cédula Real del 27 de marzo de 1767 se ejecuta la orden de expulsión de los jesuitas, creándose las juntas provisionales para atender la administración y posterior venta de la gran cantidad de bienes de los jesuitas, que tomarán el nombre de “temporalidades” por su relación temporal con los bienes (Hallo, 2005, p.112). En esta época las haciendas y sus esclavos pasaron a manos del Rey de España y fueron administradas por el ramo de Temporalidades. En la década de 1780 fueron vendidas las haciendas y sus esclavos a nuevos dueños, siendo los nuevos terratenientes quiteños e ibarreños pertenecientes a grandes familias de la aristocracia emparentados entre sí (Bomisson, 1997, p.50), ya que esta expulsión lejos de afectar a la clase terrateniente particular, permitió su fortalecimiento, pues a 15 años de la expulsión (los terratenientes) son quienes se apropian de estos complejos productivos (Hallo, 2005, p. 112). Un indicador de ello, son los documentos que establecían los inventarios de cada hacienda, en donde se detallaban las actividades que se realizaban allí, así como el tipo de sembradío, de ganado, y el número de esclavos (Tabla 1).

Tabla 1. Repartición de los esclavos en las haciendas jesuíticas en 1767.

De acuerdo a las juntas de temporalidad que reposan en el Archivo Nacional de Quito, los jesuitas tuvieron haciendas regidas por la Provincia de Quito, en la que se anota el colegio al que pertenecían y la renta media que produjeron entre los años 1760 y 1767. Este documento lo compuso Antonio de Aspiazu, director general de Temporalidades, a nombre del Presidente de la Audiencia, don José Diguja. En su extracto indica: Los jesuitas eran 270; los colegios o casas, 13, incluidas las misiones del Oriente. Las haciendas eran 63, más 9 en administración (Villalva, 1987, p. 174). Sobre la economía y gastos del Colegio de Ibarra tenemos el inventario de diez páginas, manuscrito del padre Juan de Velasco, el historiador riobambeño, el cual estuvo encargado de la procura y dirección de sus cinco haciendas desde 1759 al año 1761.

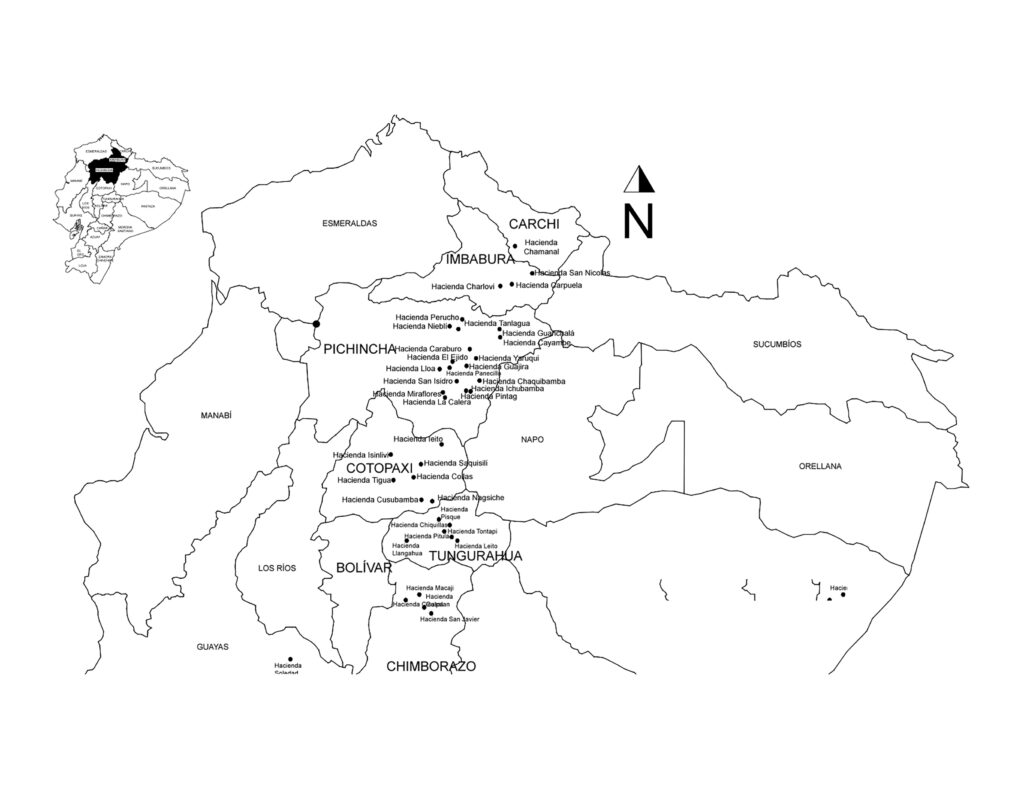

A continuación se extrae una lista oficial de las haciendas que estaban regidas por los jesuitas de la Provincia de Quito, en la que se anota el colegio a la que pertenecían, y la renta media que produjeron entre los años 1760 y 1767. Este documento lo compuso Antonio de Aspiazu, director general de Temporalidades, a nombre del Presidente de la Audiencia, don José Diguja: Chamanal, La Carpuela, Chorlaví, San Nicolás, Guachalá, Caraburo, El Ejido, Panecillo, Illoa, Guagira, Yaruquí, Caraburo, San Isidro, Chaquibamba, Miraflores, La Calera, Ilitio, Saquisilí, Collas, Insilivi, Tigua, Cusubamba, Nagsiche, Pisque, Llangagua, Tontapi, Chiquicha, Pitula, Leíto, Macaji, Cicalpa, Guaslán, San Javier, Machángara, Portete, Guarango, Soledad, Zarumilla, Catamayo, Punzara.

Las haciendas en la época Republicana

En la época posterior a la expulsión de los jesuitas, la mayoría de haciendas quedaron confiscadas por el gobierno de la Real Audiencia de Quito, los bienes pasaron a ser propiedad del rey, otras haciendas fueron subastadas, y unas pocas fueron asignadas a la otras órdenes religiosas.

Relevante en la historia del país fue la presencia de la hacienda Chillo-Compañía, en la provincia de Pichincha, en donde se desarrolló la reunión denominada “La conjura navideña”, en la cual los marqueses Juan Pío Montufar, Juan de Dios Morales y Juan Salinas, impulsaron las primeras ideas libertarias para dar paso al Primer grito de la independencia del país.

El presidente José María Urbina decretó, el 25 de julio de 1851, la abolición de la esclavitud en Ecuador. Pero ese decreto de libertad no significó nada para los esclavos negros de las haciendas, porque a ellos no les dieron tierra. Los nuevos hacendados quisieron sacarlos, pero se quedaron. La tierra solo fue suya, en parte, 300 años después cuando mediante la Reforma Agraria se expropiaron las haciendas.

Pero es con la Revolución Liberal liderada por el presidente Eloy Alfaro, en donde se dan las más hondas transformaciones de la época republicana (Ayala, 2012, p.18), entre ellas la separación de la Iglesia Católica y el Estado, la expropiación estatal de los bienes de la Iglesia y la emergencia de la opinión pública. Estos cambios fueron expuestos en debates sostenidos entre liberales, conservadores y la Iglesia y, en ocasiones, entre terratenientes liberales y conservadores de la sierra. (Prieto, 2004, p. 38).

Con la Constitución de 1906 se institucionalizó la reforma liberal, completada dos años después con la nacionalización de varias haciendas de la Iglesia. Esta medida, empero, no supuso el reparto de las tierras a los campesinos, sino el cambio de un arrendatario a otro, sin que la situación de los trabajadores mejorara (Ayala, 2011, p. 20). Con la declaratoria de la “Ley de Manos Muertas” se nacionalizó algunos bienes religiosos; otros se le adjudicaron a la beneficencia, que fue una institución creada para el efecto, para con ello poder obtener recursos y ofrecer servicios médicos, casas de protección de menores, asilos, entre otros. Para tal fin, se pusieron en arriendo o venta las haciendas incautadas a la iglesia, convirtiendo así en nuevos hacendados a los neoliberales.

La Reforma Agraria de 1964

Hasta antes de la Reforma Agraria las haciendas eran verdaderos latifundios, con el consecuente agotamiento de tierras; debido a ello, en el año de 1964 se ejecuta esta ley con el ánimo de aliviar la presión sobre la tierra en regiones de alta congestión humana, ampliando la frontera agrícola. Esta ley estableció que desaparecieran todas las formas de subsistencia de trabajo dependiente de tipo precario, para llevar a efecto la supresión del “Huasipungo[2]” y el ”arrimazgo”, exigiendo la regularización de la redistribución de tierras, estableciendo así mismo que transformen a estos agricultores en asalariados (Hallo, 2005, p.134). Así, si el huasipunguero tenía más de diez años de servicio en la hacienda recibía entonces su parcela en propiedad, llegando los campesinos negros por fin a recibir sus tierras en propiedad (Bouisson, 1997, p.63). Con esta reforma los campesinos adquirieron mayor libertad que con la abolición de la esclavitud (Ibídem).

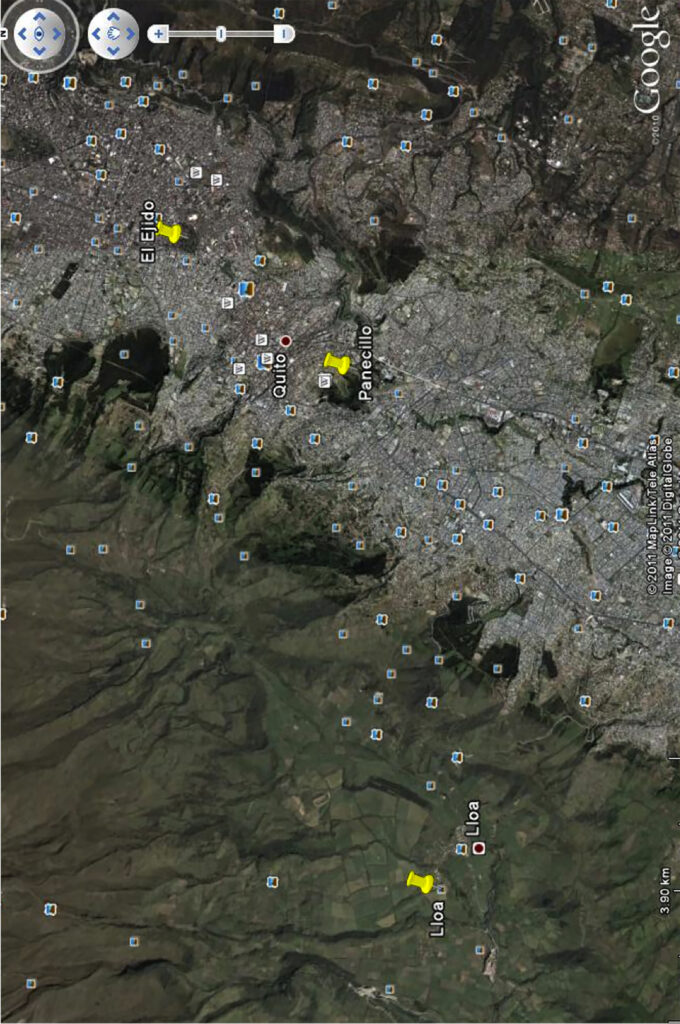

La herencia, la partición y segmentación de tierras trajo como consecuencia la disminución de las superficie de las haciendas, con su consecuente olvido, por un lado, y por otro, algunas edificaciones importantes quedaron escondidas entre el crecimiento urbano de las poblaciones importantes que estaban junto a ellas. Un ejemplo de ello son las haciendas de El Ejido, y El Panecillo en la ciudad de Quito. Actualmente no queda ningún registro físico de ellas, pero su nombre lo toman reconocidos sectores históricos de la ciudad.

El Valle de los Chillos fue escogido por la mayoría de las órdenes religiosas, convirtiéndose en un sector altamente productivo, (se cultivó principalmente el maíz, por lo que el sector fue conocido como “El Granero de Quito”). En él se implantaron varias haciendas, de las cuales Chillo Compañía aún existe, siendo este sector en la actualidad de alta plusvalía en el Distrito de Quito.

Poblaciones que surgen

Algunas haciendas jesuitas de la colonia aún se conservan, otras se han alterado, y otras definitivamente han desaparecido. Lo que no ha desaparecido es el sistema productivo implantado en esta región, así como su influencia para la generación de barrios, parroquias, cantones y ciudades; muchos de los cuales adoptaron topónimos que en algún momento fueron los nombres de las haciendas (lo que representa un testimonio del lugar en donde se localizan).

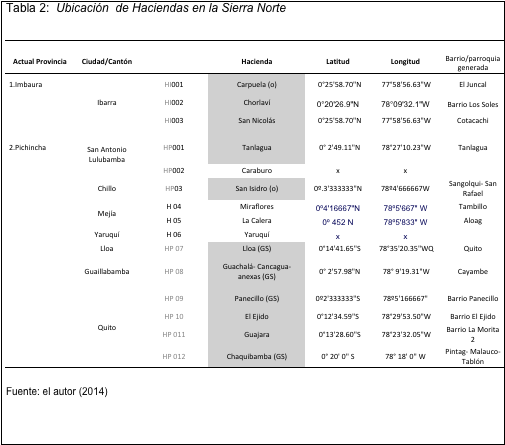

Para la ubicación actual de las haciendas, se presenta geográficamente un mapa que ayuda a determinar la inmersión o cercanía de los poblados. Si bien este es un primer acercamiento para estudios posteriores, permite contrastar su actual ubicación respecto a poblaciones que lleven igual nombre. Para efectos de presentación, se ha escogido las provincias de Imbabura y Pichincha que son las que mayor concentración de haciendas presentan:

Conclusiones

Los jesuitas de la Real Audiencia de Quito abarcaron amplias extensiones de territorio para la implantación de sus haciendas, mismas que se caracterizaron por su alta producción, convirtiéndose en grandes complejos agroindustriales. También introdujeron nuevos cultivos y ganado. Otra característica de los jesuitas fue haber instaurado un estricto control administrativo en las haciendas, retomando el régimen tipo militar que les caracterizaba. Así lo demuestra la gran cantidad de territorio, casas y colegios distribuidos en el territorio ecuatoriano.

El establecimiento de este tipo de economía permitió la subsistencia de los Colegios, y el llevar a cabo la acción misional jesuítica hasta los indígenas de la región amazónica del Alto Marañón o Maynas, Pastaza, y Marañón e Iquitos, a través de la fundación de reducciones. Las haciendas poco a poco fueron absorbiendo los obrajes que a su vez eran conformados por las comunidades indígenas, incorporando esclavos negros para estas faenas.

La región del Valle del Chota, junto a la cuenca del río Mira, ubicados en la provincias de Imbabura y Carchi, conformado por las parroquias de Concepción, Cuajar, Caldera, Chalguayacu, Piquicho y Carpuela, se han caracterizado por ser asentamientos descendientes de población afro, cuya presencia está ligada a las haciendas coloniales. Esta región es la segunda del país -después de Esmeraldas- que concentra a pobladores de origen afro (quienes recién a mediados del siglo XX pudieron tener acceso a la propiedad de sus tierras).

Si bien existen varios barrios, parroquias, cantones e incluso ciudades que llevan el nombre de antiguas haciendas, es necesario profundizar más en el estudio de cada sitio para llegar a determinar la relación existente.

Referencias

Albornoz, O. (1963). Historia de la acción clerical en el Ecuador. Quito: Editorial Espejo S.A.

Ayala, E.(1992). Resumen de Historia del Ecuador. Quito: Corporación Editora Nacional.

Ayala, E.(2011). El crimen de El Ejido. 28 de enero de 1912. Quito:Corporación Editora Nacional.

Bouisson, E. (1997). Esclavos de la tierra: los campesinos negros del Chota- Mira, siglos XVII –XX. Revista Procesos. 11(2), pp. 45-67.

Carrión, A. (1987). Los jesuitas en el Ecuador. Quito: Nueva Editorial.

De Velasco, J. (1842). Historia del Reino de Quito, en la América Meridional. Tomo III, Parte III que Comprende la Historia Antigua, año de 1789. En La Historia Moderna, año de 1842. Clásicos Ariel.

Del Rey, J. (2007). Marco Conceptual para comprender el estudio de la arquitectura de las misiones jesuíticas en la América Colonial. Revista Apuntes 20(I), pp. 8-33.

Coronel, R. (1991). El Valle sangriento 1580-1700. De los señoríos de la coca y el algodón de la hacienda cañera jesuita. Quito: Abya- Yala

Egas, J. (2008). Radiografía de las Piedras. Quito: Fonsal.

Establecimiento de la Compañía de Jesús en la República de Ecuador. (1851). Quito: Archivo Nacional de Quito.

González, F. (1893). Historia General de la República del Ecuador. Quito: Clásicos Ariel.

Hallo, A. (2005). Tanlagua, una hacienda en los Andes. Quito: Editorial Producciones gráficas.

Marzal, M. (1994). La utopía posible. Indios y Jesuitas en la América Colonial. Perú: Editorial Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Monteros, K.(2014). Sistema Misional en la Chiquitanía y Maynas. Transformación urbana, arquitectónica y cultural de poblaciones a partir de 1767 hasta 1990. (Tesis Doctoral). México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Prieto, M. (2004). Liberalismo y temor: Imaginando los sujetos indígenas en el Ecuador post colonial 1895-1950. Quito: Abya- Yala.

Santos, F.(1998). Opresión Colonial y Resistencia Indígena en la Alta Amazonía. Quito: CEDIME.

Villalva, J. (1987). Las misiones jesuíticas. En Historia del Ecuador. Volumen 4. Quito: Producciones Gráficas.

Notas

[1] Las Provincias corresponden a una distribución eclesiástica de la orden. En territorio sudamericano se fundaron las siguientes provincias: Paraguay, Quito y Perú.

[2] Los huasipungueros eran indígenas que estaban obligados a trabajar para la hacienda a cambio de un pedazo de tierra que se les daba para que la cultivaran, y produjesen su sustento. Los huasipungos de hasta 5 ha, estaban ubicados en las cercanías de la actividad a la cual se asignaba al huasipunguero para que trabajara. Los huasipungos no se dividían, y eran asignados a un hijo de un huasipunguero cuando éste moría.