Past and future of wattle and daub construction

Luis Fernando Guerrero Baca

Departamento de Síntesis Creativa. Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Calz. Del Hueso 1100 Edif. P. Col. Villa Quietud, Ciudad de México. E-mail: luisfg1960@yahoo.es

Recibido:12 de mayo de 2017.

Aceptado: 08 de junio de 2017.

Disponible en línea: 01 de agosto de 2017.

CC BY-NC-ND

Resumen

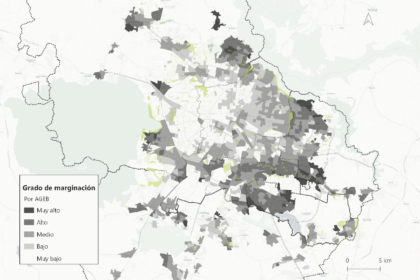

El bajareque es una de las técnicas de construcción con tierra que menor atención ha recibido por parte de académicos y arquitectos. Este sistema, que seguramente fue la base de la vivienda de la mayor parte de la población desde las épocas más remotas de nuestra historia, ha pasado desapercibido pese a su probada pervivencia y potencial de aplicación en la edificación sostenible. En la UAM-Xochimilco, desde hace varios años, se estudian diferentes sistemas constructivos de tierra para documentarlos, valorarlos e implementarlos tanto en procesos de restauración patrimonial como en el desarrollo de nueva arquitectura. El presente texto tiene como objetivo mostrar los avances del análisis realizado, desde 2010, en estructuras de bajareque correspondientes a diferentes momentos y regiones; con el fin de reconocer sus cualidades y vulnerabilidad. La información generada a partir de estudios de sitios prehispánicos del norte de México y El Salvador, de viviendas tradicionales de México, Nicaragua y Venezuela, así como estructuras contemporáneas de Ecuador, Chile, Colombia y Perú, demuestran los valores patrimoniales, además del potencial económico y ecológico de la técnica. Se observan sus ventajas para la edificación progresiva, la autoconstrucción, su eficiente comportamiento en diversos climas y su pervivencia, aún en sitios de alta sismicidad, gracias a su flexibilidad. Además, la tierra entramada puede ser aplicada tanto para la realización de muros como en entrepisos y cubiertas si se le dan los tratamientos apropiados para su estabilización y protección superficial. Palabras clave: tierra entramada, fibras vegetales, estabilización con cal, flexibilidad estructural, resistencia hídrica.

Abstract

Wattle and daub is one of the earthen building techniques that have received less attention from researchers and architects. This system that surely was the basis of the housing of majority of population since the most remote times of our history, has gone unnoticed despite it’s confirmed persistence and potential for application in sustainable building. At the UAM-Xochimilco we have several years studying different earthen building systems to document, evaluate and implement them both in heritage restoration processes and in development of new architecture. This article aims to show the progress of the analysis of wattle and daub structures made in different times and regions, in order to recognize its qualities and vulnerability. The analyzed information demonstrates the economic and ecological potential of the technique as well as it’s ease of appropriation even by low technical self-builders. It is possible to observe advantages for progressive building, efficient performance in different climates and survival, even in sites of high seismic activity thanks of its flexibility. In addition, the framed earth building systems can be applied both for the realization of walls, floors and roofs, if they have appropriate stabilization and surface protection treatments. Keywords: framed earth, vegetable fibers, stabilization with lime, structural flexibility, moisture resistance.

Introducción

Desde épocas muy remotas el material que se utilizó de forma más intensiva para la conformación de la vivienda de la mayor parte del territorio mexicano fue la tierra. Igualmente las civilizaciones prehispánicas construyeron pirámides, templos, palacios, juegos de pelota, fortalezas y depósitos con tierra compactada, tierra modelada, bajareque y adobe; estas construcciones aún sorprenden por su diseño y resistencia ante condiciones climatológicas muy diversas.

Lo mismo en regiones secas que lluviosas, cálidas y frías, las sociedades antiguas aprendieron a adaptar los materiales locales más abundantes para generar espacios habitables y, desde luego, la tierra era un componente permanente. Sin embargo, esta materia prima no siempre es evidente en los inmuebles, por lo que se tiende a pensar que no existe. Esto sucede frecuentemente en el caso de grandes pirámides, como las de Mitla, Monte Albán, Cholula, Tula o Teotihuacán (Figura 1) donde la tierra de los núcleos (generalmente transformada en adobes) era recubierta con piedra y a veces con cal para conferirle mayor durabilidad.

Dentro de los progresos tecnológicos que se desarrollaron para adecuar la tierra como material constructivo, el uso de sistemas de entramados destaca por su nivel de difusión y permanencia en el tiempo.

La conformación de estructuras mixtas de tierra y material vegetal le aporta al sistema una serie de importantes cualidades que se derivan de su complementariedad. La tierra es un material que soporta mejor los esfuerzos de compresión que de flexión. En cambio, la paja, el carrizo o las varas tienen baja capacidad de carga, pero tienen muy eficiente respuesta a la tracción. Así, si el núcleo de componentes constructivos de tierra se “arma” con fibras vegetales, el sistema resultante tendrá un comportamiento estructural muy resistente y duradero.

La combinación de fibras de diferentes diámetros, la integración de varas o hasta secciones de troncos, asociada al amarre de estas tramas, ha generado una gama casi infinita de opciones constructivas, cuya estabilidad puede ser milenaria en condiciones geográficas apropiadas y con prácticas mínimas de mantenimiento preventivo. Como una muestra de este hecho destacan las ruinas prehispánicas de la ciudad de Caral en el centro del Perú, donde se han podido fechar estructuras correspondientes al año 2500 a.C. (Shady et. al., 2009, p.9) en sorprendente estado de conservación (Figura 2).

En los poblados donde la tradición permitió su transferencia de padres a hijos, los cambios sociales y económicos sufridos en fechas recientes han propiciado el decaimiento de su elaboración. Esto provoca que paulatinamente se pierdan tanto las estructuras antiguas como el patrimonio intangible constituido por los concimientos de origen ancestral que, lamentablemente, nunca fueron recogidos en la tratadística académica.Esta técnica ha permanecido casi sin cambios gracias a su eficacia y adaptación a diferentes medios naturales, de manera que constituye una de las mejores muestras de sistemas sostenibles de edificación de los que se puede disponer. Sin embargo, al igual que sucede con otras culturas constructivas vernáculas, existe poca información sobre su materialización, lo que dificulta enormemente su trascendencia.

Por ello, en la Universidad Autónoma Metropolitana, desde hace varias décadas se han hecho constantes esfuerzos por documentar, analizar y enseñar esta técnica, en paralelo con otros sistemas de edificación histórica. El objetivo central consiste en conformar un bagaje que permita la correcta intervención en el patrimonio que aún se conserva y, paralelamente, desarrollar alternativas de diseño y construcción sostenible para obras presentes y futuras (Guerrero, 2015).

La tierra como componente constructivo se analiza, prioritariamente, tanto por sus valores materiales e inmateriales, como para dar continuidad a las tradiciones constructivas locales. Estos criterios se vinculan con los objetivos de la Chaire UNESCO “Architectures de terre, cultures constructives et développement durable” con la que la UAM-Xochimilco ha firmado un convenio que está vigente desde 2012 (Guillaud, 2014). Este acuerdo compromete a la institución a realizar labores de investigación y docencia —especialmente de posgrado— tendientes a favorecer la recuperación y el uso contemporáneo de la tierra en la edificación, y a prever acciones sostenibles de conservación, caracterizadas por la búsqueda del equilibrio entre la naturaleza y las comunidades herederas del patrimonio.

Antecedentes históricos

Es muy probable que el origen de la arquitectura de bajareque supere los seis o siete mil años de antigüedad, que haya surgido en la época en que las comunidades iniciaron su paso de la vida nómada a la sedentaria, cuando el hombre primitivo vivía de acechar animales para alimentarse, habitaba abrigos naturales, o bien, generaba albergues provisionales. Estos habitáculos se creaban con materiales fáciles de transportar: como esteras, pieles y ramas, en combinación con componentes locales de simple obtención y transformación: como piedras, varas, paja, hojas y, desde luego, tierra.

Al establecerse los grupos humanos para cuidar sus cultivos y rebaños, pudieron contar con más tiempo para mejorar las técnicas constructivas. Así se desarrollaron métodos apropiados para la union de los materiales de sus chozas; mediante el entretejido y amarre con bejuco o sogas primitivas. En ese proceso, los constructores seguramente observaron las cualidades que proporcionaba la adición de barro a la superficie de los muros entramados para hacerlos más duraderos y aislantes, generándose así la técnica de bajareque.

Aunque en México son escasos los datos materiales que permiten fechar el origen de esta práctica, diversas referencias indican que durante la Época Preclásica, es decir, desde unos 1700 años antes de nuestra era, “las tribus vivían en pequeños poblados rústicos formados por chozas desparramadas. Estas habitaciones primitivas eran rectangulares y construidas con el sistema conocido bajo el nombre de bajareque” (Bernal, 1984, p. 30).

En el poblado de Etla, en el estado de Oaxaca, se han encontrado restos de habitaciones levantadas hacia el año 1250 a.C. Se trata de “construcciones de un solo cuarto con un altar y recubrimientos de lodo y limo en los pisos, los escalonamientos de acceso y una parte de las paredes están hechas con la técnica de bajareque” (Fernández, 1997, p.20).

Un caso muy destacable, emparentado con nuestro país por corresponder al área Mesoamericana, es el de Joya de Cerén, en El Salvador. Se trata de una aldea que fue sepultada por una capa de entre 4 y 6 metros de ceniza proveniente de la erupción del volcán Loma Caldera; alrededor del año 600 d.C. Esta ceniza cubrió completamente el poblado, lo cual hizo posible que se preservaran las herramientas y cerámica de los habitantes que se vieron obligados a abandonar sus casas (Carazas, 2014, p.14). Además, la ceniza calcinó materiales orgánicos; tales como madera, palma, semillas y plantas de cultivo. Pero como el proceso fue paulatino, estos materiales se mineralizaron parcialmente dejando sus improntas impresas en las cenizas que los cubrieron antes de desintegrarse.

En este proceso se conservaron vestigios de diversas viviendas en las que se evidencia que era el bajareque el sistema constructivo predominante para los muros. Los habitantes edificaban en una plataforma de tierra modelada y compacta sobre la que se desplantaban también columnas del mismo sistema en cada una de las esquinas (Figura 3). Estos elementos confinaban los muros de bajareque, además de cargar la estructura de los techos de madera, palma y zacate.

Aunque gran parte de los muros se hacían con la técnica llamada “tierra modelada” o “apilada”, era frecuente su combinación con entramados de paja, varas y troncos para dar estabilidad a las estructuras. Esta combinación era la base de la edificación de entrepisos y techos que se ataban con cuerdas a los muros; consiguiéndose viviendas de increíble unidad y resistencia, como las que se conservan en la Cueva del Maguey, en Durango (Figura 4). Parelelamente, en el norte de la República Mexicana y sureste de Estados Unidos, habitaron civilizaciones que supieron aprovechar sabiamente la abundancia de la tierra y la casi total ausencia de cal. Ellos combinaron el manejo de tierras arcillosas con fibras vegetales y secciones de madera para desarrollar culturas constructivas altamente complejas con las que se edificaban muros, entrepisos y techos de estructuras de varios niveles de altura.

Cuando la tierra utilizada era demasiado plástica, como consecuencia de la cantidad o tipos de arcilla contenidas, requirió ser estabilizada mediante el uso de fibras vegetales que le daban cuerpo, que evitaban su deformación al secar, conformando una trama que mantenía estable al sistema; independientemente de la posición en la que se encontrara.La selección de la tierra implicaba un profundo conocimiento, porque tenía que trabajarse con la humedad óptima para lograr una buena adherencia a la madera, pero, al mismo tiempo, debía evitarse el excesivo agrietamiento derivado de su retracción volumétrica. Una tierra demasiado plástica no podía ser compactada adecuadamente y al ir secando generaba alteraciones o deformaciones en las estructuras. Pero, en el polo opuesto, un material demasiado arenoso tampoco funcionaba, porque no se adhería a los entramados. Se hizo necesario el cuidado en la proporción adecuada de agua para activar las arcillas y propiciar su acción aglutinante (Guerrero, 2007).

Con una combinación adecuada de tierra arcillosa, estabilizada con fibras y varas, se edificaron muros, pero también componentes horizontales para entrepisos y techos, e incluso, muros inclinados como los que constituyen los graneros conocidos con el nombre de “cuescomates” que tiene su origen en el idioma náhuatl (kueskomatl).

Ejemplos sorprendentes de estos componentes arquitectónicos de planta circular se localizan en notable estado de conservación en muchas de las casas en el Acantilado de la Sierra Tarahumara, como las que se encuentran en la Cueva de Sirupa, Chihuahua (Figura 5). En esos muros inclinados se empleaban largas fibras de tallos de gramíneas que se sumergían en tierra arcillosa, muy húmeda, para posteriormente ser colocados por capas sucesivas, entrelazadas, que conformaban una especie de olla en la que se guardaba maíz, frijol, semillas de calabaza entre otras.

En esta región, como se mencionó líneas arriba, los muros –que podían o no tener entramados– se construían bajo la lógica de la técnica conocida como tierra modelada o apilada, cuya ejecución consistía en la factura de un mortero lodoso de entre 20 y 30% de humedad que, después de mezclarse con algún tipo de estabilizante con base en fibras vegetales, permitía la conformación de esferas.

Estas bolas se llevaban hasta el sitio de construcción, lanzándolas de mano en mano a manera de cadena humana y, una vez que los constructores las recibían en la obra, las modelaban en torno a los entramados. Luego, con algunos golpes de mano, o bien, con la ayuda de alguna herramienta, las aglutinaban; con lo que se perdía su forma esférica. No se empleó mortero alguno porque la propia humedad de las esferas era suficiente para aglutinarlas entre sí a la estructura entramada que constituía el bajareque.

Es importante recalcar que, en este sistema, la tierra no constituye un simple relleno para la madera, sino que desarrolla un papel unitario en el que, al igual que sucede con el concreto armado, los esfuerzos de compresión los absorbe la tierra y el entramado de madera soporta la tracción y flexión. Al colocarse la madera tanto en posición vertical como horizontal, el entramado reparte de manera uniforme esas tensiones y garantiza la unidad estructural del conjunto (Figura 6).

Conviene insistir en que estos sistemas constructivos de ninguna manera constituyen una singularidad de esta región del norte del país. En realidad se trata simplemente de una variante que ha llegado hasta nuestros días en un destacable estado de integridad gracias a su localización dentro de abrigos rocosos.

Se han documentado estructuras de bajareque en zonas montañosas, desérticas, tropicales y en la mayor parte de las regiones costeras. Aunque las especies vegetales de los entramados cambien, la lógica constructiva guarda notables semejanzas, seguramente porque se encuentra emparentada con la cestería, que es una de las actividades de origen más primitivo en el desarrollo de las civilizaciones. La conformación de retículas de fibras gruesas, entrelazadas o atadas mediante cuerdas, aprovechaba de forma muy racional los diferentes materiales vegetales locales.

Esta técnica fue ampliamente desarrollada en la mayor parte de las viviendas de la época precolombina de nuestro continente, y logró subsistir y evolucionar gracias a su facilidad constructiva, economía de materiales y al confort térmico que se genera en los espacios.

Durante la conquista, todavía hacia finales del siglo XVIII, diversos cronistas españoles hablaban de la permanencia de esta técnica; cuando Fernández de Echeverría y Veytia escribía que “Los indios… eran más diestros en edificar maderas que de mazonería, porque una gran parte de sus casas, tanto en el Imperio Mexicano como en las Provincias de Tlaxcala, Cholula y las demás eran de madera revocadas de lodo por dentro y fuera y blanqueadas” (Kubler, 1984, p. 154).

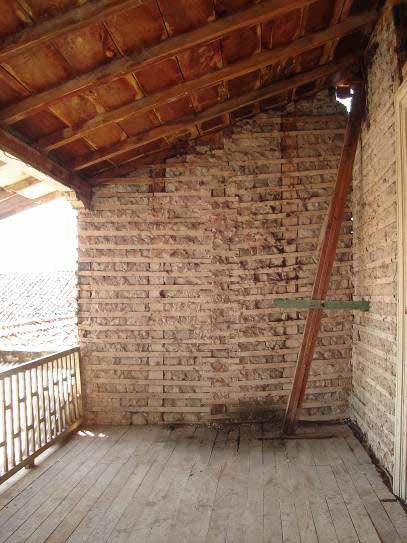

Pero es importante hacer notar que durante la época virreinal no sólo las comunidades indígenas de raigambre rural construían con bajareque. Muchos edificios públicos, así como haciendas y templos realizados por los españoles, aprovechaban esta técnica. Ejemplos muy notables perviven en varias zonas del estado de Chiapas, como sucede con Comitán y sus alrededores; así como en Nicaragua, Guatemala y El Salvador. En Nicaragua la técnica de bajareque recibe el nombre de “taquezal” y, al igual que sucede en otras zonas sísmicas de Centroamérica, se edifica a partir de un doble entramado de madera, que confina la cara exterior e interior de gruesos muros de tierra, casi siempre combinada con piedra y pedacería de ladrillo (Figura 7).

Más al sur, en el territorio que conformaba el virreinato del Perú, a consecuencia de las destrucciones sufridas en Lima por los fuertes terremotos de 1666, 1687 y 1746, se inició una campaña para modificar los componentes estructurales que trabajaban a compresión, como bóvedas o cúpulas, para ser sustituidos por elementos de bajareque. En muchas poblaciones de raigambre colonial se conservan todavía importantes ejemplos de edificios en los que la planta baja es de adobe y los niveles superiores, entrepisos y techos son de bajareque. Esta combinación flexible de sistemas constructivos ha permitido su resistencia secular a innumerables sismos, con una respuesta altamente eficiente. En la zona andina, a la técnica de tierra entramada o bajareque, se le llama “quincha”, que proviene del quechua.

La materia prima

Como ya se mencionó, una de las cualidades de la construcción del bajareque radica en el trabajo combinado de diferentes componentes que tienen la propiedad de resultar física y químicamente compatibles y complementarios.

La tierra que ocupa la mayor parte del volumen edificado requiere tener una adecuada resistencia, pero también una buena adherencia, porque de ella depende la unión mecánica a los entramados. Además, los materiales vegetales reciben la protección de la intemperie que les brinda la tierra, la cual regula el ingreso de la humedad, pero evita su total impermeabilización.

Los componentes de origen orgánico permanentemente intercambian aire y vapor de agua con el medio ambiente y cuando estos flujos se interrumpen se corre el riesgo de pudrición o desecamiento extremo que acaban por destruir a la madera y las fibras.

Estas propiedades de la tierra devienen de la presencia de las arcillas que son sílicoaluminatos hidratados derivados de la milenaria desintegración geológica de rocas. La conformación cristalina de las arcillas a partir de minúsculas plaquetas o micelas de forma plana y lisa presentan la cualidad de desplazarse fácilmente entre las partículas de grava y arena de la tierra y establecen relaciones electrostáticas que las ligan en conjunto.

Resulta increíble pensar que la resistencia y durabilidad de la tierra no procede de reacciones químicas como las que desarrollan, por ejemplo, las mezclas de cal, yeso o cemento, sino que se trata simplemente de fenómenos físicos de atracción electromagnética entre estos pequeños cristales que se encuentran repartidos dentro del sistema.

El desplazamiento y acomodo de la arcilla para conformar morteros obedece a su contacto con el agua; a nivel macroscópico se evidencia en la transformación del suelo en un material plástico, coloidal o hasta líquido, que recupera su estado sólido original durante el secado.

Pero no todas las arcillas desarrollan respuestas similares al hidratarse, sino que unas son más reactivas que otras, con lo que su adherencia, permeabilidad y mutabilidad de volumen cambia radicalmente.

Las propiedades de los suelos están en función de los tipos de arcillas que contengan y de las proporciones relativas de sus componentes (Guerrero, 2007). Si la tierra es arenosa, a pesar de poseer gran estabilidad ante los cambios de humedad o temperatura, la falta de actividad de la arcilla la hará frágil y será presa fácil de la erosión. En cambio, una tierra arcillosa tiene una alta cohesión, pero cuando se presentan fenómenos continuos de humidificación y secado, sufre cambios volumétricos capaces de generar fuertes agrietamientos en su constitución (Figura 8).

Como se apuntó líneas arriba, el sistema constructivo del bajareque requiere de la presencia de arcillas potentes y reactivas. En caso de tierras que no las posean, sino que contengan solamente arcillas de baja plasticidad, su concentración relativa deberá ser alta. Pero, una tierra arcillosa por sí sola, a pesar de tener una buena adherencia y resistencia, sufrirá agrietamientos excesivos que harán frágil el sistema, y además permitirán el ingreso de vegetación parásita y fauna nociva que podrían destruir al núcleo de madera.

Es por esto que la mayor parte de las culturas constructivas han acudido a la introducción de fibras vegetales en los morteros como medio de prevención ante fisuras, y como un complemento estructural. Las fibras sirven para conformar una especie de “red” a la que se adhiere la tierra, con lo que se controla el libre desplazamiento de las arcillas, así como la dilatación y retracción durante su secado. Asimismo, las fibras modifican los patrones de agrietamiento derivados de cambios de humedad y temperatura mediante la generación de un sistema de microfisuras que no afectan la estabilidad del conjunto por quedar homogéneamente repartidas en toda la materia.

Los materiales fibrosos pueden ser de origen vegetal, como es el caso de la paja de diferentes gramíneas, acículas de pináceas, cáscaras de coco, tallos del maíz, hojas secas de bambú, maguey, agave o henequén (Figura 9). Pero también existen sitios en los que, históricamente, se han empleado fibras de origen animal provenientes de lana de ovejas o cabras, crines de caballo, pelo de llama e, incluso, cabello humano.

Asimismo, existe una tradición muy difundida en todo el mundo de agregar estiércol de caprinos, camélidos, bovinos o equinos. Este material, además de incrementar la adherencia de las mezclas por la presencia de materia orgánica en descomposición, incorpora fibras vegetales que han sido trituradas por el ganado y parcialmente digeridas.

Es importante hacer notar que las fibras han de utilizarse en condiciones secas, ya que de lo contrario se corre el riesgo de que se pudran, con lo que, además de disminuir todas sus cualidades estructurales, son causa de deterioro posterior por los microorganismos que generan.

La función principal de la fibra se alcanza en el momento de la elaboración y secado de los elementos constructivos, que es cuando se busca evitar la aparición de fisuras. No obstante, estos agregados siguen apoyando a los sistemas constructivos con el paso del tiempo, al funcionar como “articulaciones” que flexibilizan las estructuras ante posibles fallas derivadas de sobrecargas o movimientos sísmicos. Igualmente, las fibras modifican la textura de los componentes constructivos haciéndolos más ásperos, esto aunado a los recubrimientos, así como el empotre de la estructura, incrementan notablemente la adherencia entre ellos.

El último componente del sistema es el entramado que funciona como el esqueleto del sistema orgánico. Su diseño y composición varían mucho de un lugar a otro, pues hay regiones en donde se colocan dejando grandes espacios para rellenarse con tierra y otros donde se fijan sumamente pegados, saturando el sistema.

A veces en el entramado predomina el orden vertical, en otros casos la colocación es horizontal (Figura 10), o bien se estructuran tejidos cuadriculados; ya sea atando las piezas o traslapándolas a manera de una canasta. Esta técnica del entrelazado de las varas, además de facilitar el proceso constructivo, le confiere notable resistencia al sistema (Figura 11).

La trama se realiza con los materiales vegetales más abundantes en cada región, que bien pueden ser varas, ramas, secciones de troncos y tablas delgadas de diferentes especies forestales; además de pencas y “quiotes” (inflorescencias) de diferentes agaves, tule o junco (Typha latifolia), ocotillo (Fouquieria splendens), cachanilla (Pluchea sericea), rajas de troncos y hojas de palma, cañas, carrizos y diversos tipos de bambúceas; por sólo mencionar algunos ejemplos.

Tradicionalmente se cuida que las unidades de este esqueleto tengan diámetros homogéneos para lograr cierta uniformidad tanto en el espesor de los componentes estructurales como en la resistencia mecánica que desarrollen. Cuando cada pieza tiene un diámetro variable a lo largo del tallo, como sucede con algunos tipos de carrizos, se acostumbra colocar de modo que junto a la porción gruesa que correspondería con la base de la planta se coloque la punta de la vara vecina, luego seguiría otra base, y así sucesivamente, de manera alternada.

Debido a que las estructuras entramadas configuran esquemas muy estables y ligeros, que al mismo tiempo mantienen la flexibilidad de sus componentes y la articulación de sus nodos, resultan altamente eficientes en regiones sísmicas. El “esqueleto” que soporta las cargas del conjunto permite un amplio rango de deformaciones, de manera que, al presentarse un terremoto, los edificios oscilan pero difícilmente se colapsan.

Otro aspecto a considerar es que las varas estén suficientemente maduras para evitar que se encojan al secarse en el interior del sistema pero, lógicamente, no deben ser tan viejas que se vuelvan quebradizas. Por último, es recomendable que, antes de ser colocadas, les sean retiradas ramificaciones finas, así como hojas o cortezas que puedan estar adheridas a su cuerpo, pues estos componentes pueden generar microorganismos y desarrollar procesos de pudrición en el interior del sistema que resultan nocivos para su estabilidad e insalubres para los habitantes.

Proceso constructivo y potencial de desarrollo

En esencia, se puede decir que el bajareque consiste en la realización de una estructura que combina pies derechos de madera o bambúceas empotradas a la cimentación, a los cuales se fijan travesaños del mismo material, pero de menor sección, con separaciones variables según la tradición local.

La cimentación, tanto de los postes que portarán el techo como de los muros, tiene que repartir adecuadamente las cargas al terreno, pero, sobre todo, sirve para aislar de la humedad al sistema que podría ascender por capilaridad. Es por ello que se prolonga con un zócalo o sobrecimiento que rebasa el nivel del terreno natural (30 o 40cm, a veces más) en regiones con alta presión freática o climas lluviosos.

Las varas o cañas han de quedar bien unidas para incrementar la rigidez de la estructura y evitar deformaciones paulatinas debidas a sobrecargas, vibraciones o efectos sísmicos. Con el objeto de impedir la deformación o agrietamiento de las superficies, antes de iniciar la aplicación de la tierra, la estructura portante de la construcción se arma por completo, procediéndose incluso a su techado, de modo que exista una protección ante la intemperie durante la edificación.

El entramado es revestido con lodo adicionado con fibras vegetales por ambas caras, en capas sucesivas tendrá un grosor decreciente. La separación entre las varas permite que el barro de la primera capa –que suele ser más arcilloso y con fibras más largas– atraviese de lado a lado la estructura y recubra la madera entre dos o tres centímetros.

Se acostumbra utilizar capas relativamente delgadas para que no se resbalen por su peso durante el proceso de embarrado. Una vez que esa primera capa ha secado se aplica la intermedia, que puede estar constituida por un material ligeramente más arenoso que se estabiliza con fibras cortas.

Finalmente, las superficies embarradas son cubiertas con una capa delgada de tierra que al secar se comprime y pule con una piedra. En algunos sitios esa capa se protege con una lechada de pintura de cal de color natural, o teñida con pigmentos minerales.

Un ejemplo arquetípico del sistema de estructuras entramadas lo constituye la casa maya, cuya configuración espacial y lógica constructiva ha permanecido prácticamente sin cambios por más de dos mil años (Figura 11). Se trata de conjuntos que, a través de experiencias atávicas, lograron desarrollar formas, relaciones, dimensiones y composiciones que aprovechan al máximo los recursos locales. Las estructuras se arman con horcones y varas para los muros, recubiertas con tres capas de tierra y armaduras, de techos protegidos con hojas de la llamada “palma de guano”.

Sus espacios son sumamente confortables para poder soportar las elevadas temperaturas que se presentan en toda la península de Yucatán. Asimismo, se ha podido constatar que la forma absidial de los muros cortos de sus plantas, asociada a la sección semi-cónica de sus cubiertas, provee a estas viviendas de una gran resistencia ante los embates de los vientos ciclónicos que se manifiestan periódicamente.

Pero es importante aclarar que estas estructuras no sólo se desarrollaron en la zona maya, sino que en otras regiones del país se generaron respuestas constructivas y esquemas formales sumamente parecidos; como sucede con las viviendas de las costas del Pacífico y de la región conocida como la Huasteca. Es obvio que en cada sitio se aprovechan los materiales locales para configurar las estructuras portantes, muros y cubiertas, pero la lógica edilicia vernácula es prácticamente la misma (Guerrero, 2009).

En el caso de las construcciones patrimoniales de Chiapas y Centroamérica existe una variante de esta técnica con diversas aplicaciones regionales, ésta consiste en la construcción de dos armaduras reticulares externas en lugar de una sola al centro. Estos “exoesqueletos” son fijados paralelamente con una separación que puede ir de entre los 10 a 20 cm aproximadamente, aunque en la época virreinal y el siglo XIX se realizaron muros con entre 60 y 80cm. Esta especie de caja abierta se rellena con lodo y guijarros desde su base hasta la techumbre conforme se va levantando el entramado. Igual que en el resto de las técnicas de bajareque, el sistema concluye con las capas de recubrimiento que disminuyen en espesor y granulometría.

Los nodos se han reforzado tradicionalmente con amarres de material vegetal flexible o con tiras de cuero. Sin embargo, recientemente se ha vuelto frecuente la introducción de componentes metálicos, tales como clavos, pernos, pijas o alambres.

Estas aportaciones, derivadas de la incorporación de nuevos materiales que conservan la lógica constructiva del sistema, han abierto un amplísimo campo de acción para generar obras contemporáneas, económicas y ecológicas. La posibilidad de combinación, casi infinita, de las formas de los planos de bajareque permite hacer estructuras rectas, bóvedas vaídas conocidas generalmente como “godomos” o “domocañas”, superficies alabeadas para muros y techos, así como paneles prefabricados para todo tipo de usos.

Este último recurso tecnológico, que ha tenido muy amplia difusión en la zona andina, se conoce como paneles de quincha y ha permitido realizar proyectos de muy diversas escalas de actuación, e incluso de varios pisos. El sistema cuenta con evaluaciones técnicas, sumamente cuidadosas, que han llevado, por ejemplo, para el caso peruano, a la aceptación legal como Sistema Constructivo No Convencional, con normas y especificaciones precisas reconocidas como R.D.N°001-84-VC-9602 que permiten la obtención de licencias convencionales de construcción.

Los paneles se unen a columnas de madera y ambos se asientan sobre cimientos de bloque, ladrillo o concreto para lograr una carga homogénea del terreno, sobre todo, con el fin de garantizar el aislamiento de la humedad freática. Los paneles constan de un bastidor rectangular de madera con subdivisiones de refuerzo que sirven de marco para el tejido de cañas. Estos marcos tienen la ventaja de estar modulados y, por lo tanto, permitir el desarrollo de paños sólidos, así como espacios para puertas y ventanas que posibilitan una gran libertad creativa para resolver los problemas de habitabilidad de los usuarios.

“El panel típico utilizado por el ININVI consiste en dos pies derechos, 4 travesaños y 4 semidiagonales; las dimensiones de este panel son 2.40 m de largo y 1.20 m de ancho. Las secciones principales tienen una escuadría de 3 cm x 6.5 cm (…). Los bastidores son tejidos (…) con carrizo, caña brava, caña guayaquil u otra bambúcea. Las dos primeras deben emplearse preferentemente enteras, con diámetros que varíen entre ½” y ¾”; en los demás casos se deberán preparar tiras que no excedan las dimensiones indicadas, con el propósito de que no sobrepasen el plano del bastidor. (El trenzado de las cañas se realiza) pasándolas alternativamente por los travesaños con lo que se consigue la autosujeción de las mismas, sin necesidad de utilizar clavos u otros medios de fijación.” (Tejada, 2001, p.139-141).

Estos paneles se montan sobre anclas que se dejan previamente en la cimentación, cuando se trata de plantas bajas o de vigas soleras de coronamiento, si se van a edificar plantas superiores (Figura 12).

Al igual que sucede con el resto de los sistemas térreos, si se construye de manera adecuada y recibe el mantenimiento necesario, esta técnica satisface con creces las condiciones técnicas de cualquier otro sistema convencional, pero con la invaluable ventaja de la preservación del medio natural y cultural.Figura 12. Los paneles prefabricados tienen un alto potencial de desarrollo para la autoconstrucción asistida, con inigualables ventajas económicas y ecológicas. INSO, Oaxaca. http://es.paperblog.com/quincha-prefabricada-2093503/

Entre las labores de mantenimiento que mejores resultados han mostrado destaca el uso de la tierra estabilizada con cal. Esta estrategia se experimenta desde 2009 en la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco en la Ciudad de México (Guerrero, Roux y Soria, 2011).

Se conoce como estabilización con cal a los procesos físicos, químicos o físico-químicos que se derivan de la reacción puzolánica entre el hidróxido de calcio y las arcillas, que dan como resultado el control de los cambios volumétricos de la tierra, así como el incremento de su resistencia mecánica e hídrica.

Se sabe, de manera general, que en virtud de la dimensión y estructura laminar de las partículas de los minerales arcillosos del suelo, los cationes de calcio se insertan entre las micelas de las arcillas incrementando su estabilidad; sobre todo ante la presencia del agua (Fernández, 1992). Algunos estudios han demostrado que en estas mezclas se detectan formaciones de neo-silicatos y aluminatos hidratados de calcio, que son muy adecuadas para mejorar las propiedades de los suelo, además de la contribución derivada de la propia carbonatación del hidróxido de calcio (De Oliveira, 2005).

La adición de cal no altera radicalmente a la tierra en sus procesos naturales de intercambio de vapor y aire con el medio ambiente, pero los vuelve altamente resistentes a impactos y al agua, aún en condiciones de inmersión total.

Conclusiones

La construcción con bajareque ha demostrado su amplia sostenibilidad simplemente por el hecho de haber sido utilizada durante milenios para la edificación de estructuras de varios pisos, y por seguir vigente hasta el día de hoy.

Hoy en día la arquitectura de bajareque sigue siendo ampliamente utilizada, sobre todo en las costas y regiones tropicales, especialmente en zonas sísmicas; debido a que la flexibilidad de su conjunto presenta un comportamiento muy adecuado ante empujes y movimientos no axiales. Además, este sistema constructivo genera estructuras sumamente livianas, que para el caso de terrenos con baja capacidad de carga resulta una excelente solución.

Por otra parte, la esbeltez de las paredes permite un óptimo aprovechamiento de los terrenos de emplazamiento, factor que se vuelve crucial en las zonas urbanas en donde los predios cada vez son más reducidos y el costo por metro cuadrado es más elevado. Es interesante que a pesar de esta limitación en su grosor y la consecuente reducción de masa térmica, el comportamiento del bajareque resulta notablemente adecuado gracias a la combinación de madera, caña, paja y barro; materiales que presentan en su interior acumulaciones de aire que proporcionan aislamiento ante los cambios de temperatura.

La innovación derivada del uso de casi cualquier tipo de entramado, asociado a la estabilización de las tierras con cal, genera un gran avance tecnológico que le da alta viabilidad para su uso en diferentes sectores sociales; tanto en el ámbito rural como urbano. Asimismo, se propician procesos de autoconstrucción asistida de vivienda con recursos técnicos apropiados y apropiables que demandan poco esfuerzo físico y gasto económico.

Por otra parte, el uso de componentes entramados como recurso para la conservación y restauración del patrimonio edificado representa una solución no solamente para las estructuras antiguas hechas de tierra cruda, sino para la consolidación de edificios de piedra o ladrillo.

Paneles de diferentes tamaños pueden emplearse para rellenar huecos, para recuperar volúmenes erosionados o desgastados, para unir mamposterías y generar planos para la integración de espacios y subdivisiones. De este modo se aprovecha la compatibilidad de la tierra con diversos materiales porosos de origen histórico para reintegraciones, consolidaciones e integraciones de sistemas constructivos. Es posible contar con unidades para intervenciones que resultan totalmente reversibles, como lo marcan los actuales principios de la preservación patrimonial.

Es por ello que resulta fundamental conocer, valorar y difundir los conocimientos relacionados con el uso del bajareque y las estabilizaciones de tierra con cal, pues no se trata de nociones que pertenezcan a académicos especialistas en construcción o restauración de monumentos. Se trata de tradiciones de origen vernáculo que son parte integral de una sabiduría popular y que deberían recuperar su lugar en la cultura de las comunidades de origen ancestral, pero también de la vida moderna, pues resultan evidentemente sostenibles para la edificación contemporánea.

De este modo se cumplen los cometidos esperados del diseño ecológicamente responsable y la conservación sostenible del patrimonio. Se logra dotar de recursos de bajo impacto ambiental que aprovechan los materiales y mano de obra local y que inciden en el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad presente y futura.

Referencias Bibliográficas

Bernal, Ignacio. (1984). Tenochtitlán en una isla. México D.F. SEP.

Fernández, Enrique. (1997). “San José Mogote, Etla.” Arqueología Mexicana. Vol. V, No. 26, México D.F. Editorial Raíces. p.p.18-23.

Carazas, Wilfredo. (2014). Bahareque Cerén. San Salvador. Misereor-Cáritas.

Fernández, Carlos. (1992). Mejoramiento y estabilización de suelos. México D.F. Limusa.

Guerrero, Luis. (2007). “Arquitectura en tierra. Hacia la recuperación de una cultura constructiva”. Revista Apuntes. Vol.20 No.2. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, p.p.182-201.

Guerrero, Luis (2009). “La tecnología constructiva de la vivienda vernácula.” En De tierra y varas. Querétaro. Gobierno del Estado de Querétaro. p.p.14-19.

Guerrero, Luis (2015). “Sostenibilidad y conservación del patrimonio edificado.” Revista Palapa. Universidad de Colima. Vol. 3. Número 1(17). p.p. 73-84.

Guerrero, Luis; Roux Rubén y Soria, Francisco J. (2011). “Ventajas constructivas del uso de tierra comprimida y estabilizada con cal en México”. Revista Palapa. Universidad de Colima. Vol. 1. No.10. p.p.45-57.

Guillaud, Hubert (2014). “Prólogo.” En Guerrero, Luis F. (Comp.) Reutilización del patrimonio edificado en adobe. México D.F. UAM. p.p. 14-25.

Kubler, George (1984). Arquitectura mexicana del siglo XVI. México D.F. F.C.E.

Shady, Ruth et. al. (2009). Caral. La civilización más antigua de las américas: 15 años develando su historia. Lima. Instituto Nacional de Cultura.

Tejada, Urbano (2001). Buena tierra. Apuntes para el diseño y construcción con adobe. Lima. CIDAP.