DOI:

Architecture’s Documentary Heritage: Women’s Representation Issue

Esther Anaid Aguilar Hernándeza

aUniversidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco: E-mail, ORCID.

Recibido: 14 de julio del 2024 | Aceptado: 23 de noviembre del 2024 | Publicado: 30 de noviembre de 2024

Resumen

El patrimonio documental de la arquitectura no escapa al problema de representación en el que está implicada la disciplina. En años recientes, se han realizado diversos estudios que, a través de teorías feministas, han evidenciado los innegables sesgos androcéntricos del campo. Es por ello que se vuelve necesaria una revisión de los procesos culturales, desde una perspectiva genealógica –que exponga las relaciones de poder inmersas en la constitución de un patrimonio– y feminista –que proporcione las herramientas teóricas necesarias para cuestionar la hegemonía del androcentrismo– que legitiman los documentos considerados adecuados para su conservación. El objetivo del ensayo es observar los procesos de constitución patrimonial del Acervo de Arquitectura Mexicana (AAM) para problematizar la falta de representación del trabajo de las mujeres arquitectas en los archivos documentales de la disciplina y poder analizar las implicaciones disciplinares y socio-culturales que esto produce en la construcción de una memoria parcial de la disciplina. Esta problemática ha sido abordada desde los estudios feministas –la representación en la construcción de la memoria–, aquí trasladamos esta reflexión al campo de estudio de la arquitectura para reivindicar la labor de las mujeres en la disciplina.

Palabras clave: arquitectura, memoria, patrimonio documental, estudios feministas.

Abstract

The documentary heritage of architecture is not exempt from the issue of women’s representation, a problem that pervades the discipline. In recent years, the incorporation of feminist studies has revealed the undeniable anthropocentric biases within the field of architecture. A genealogy and feminist-based review is necessary to expose the power dynamics embedded in the construction of heritage, providing the theoretical tools to question androcentric hegemony. By examining the cultural processes that legitimize the selection of documents deemed suitable for preservation, we can uncover the implications of these practices. The aim of this study is to analyze the underrepresentation of women architects in the documentary archive Acervo de Arquitectura Mexicana (AAM), highlighting the disciplinary and socio-cultural effects this has on the construction of a collective architectural memory. This inquiry draws on a topic widely explored in feminist studies: the role of representation in shaping memory. It now brings this subject into the field of architecture to advocate for women’s recognition and participation within it.

Keywords: architecture, documentary heritage, feminist studies, memory.

1. Introducción

Los conceptos reificados se caracterizan por presentarse como elementos neutros que participan imparcialmente de las dinámicas sociales. Sin embargo, asumir esto es dar cabida a la reproducción de desigualdades sociales, culturales, económicas o políticas. En las primeras décadas del siglo XXI, las reflexiones y cuestionamientos sobre concepciones que se asumían como universales o naturales –debido a los procesos de institucionalización a los que estas habían sido sometidas durante décadas o incluso siglos– han captado el interés de investigadoras e investigadores, por ejemplo, la idea de patrimonio cultural. Carolina Quiroga plantea que “el patrimonio no es un elemento neutral, sino que como fiel reflejo de la sociedad donde se inserta reproduce las estructuras de poder patriarcales” (2024, p. 88). Asimismo, Iñaki Arrieta, retoma el trabajo de Laurajane Smith para exponer que “el patrimonio cultural […] ha sido construido y legitimado desde una visión elitista, eurocéntrica u occicéntrica y masculina” (2017, p. 11). Otro aspecto que ha ayudado a la construcción de un patrimonio androcéntrico es que “el género se ha pasado por alto en los debates patrimoniales” (Arrieta, 2017, p. 11). A partir de estas lecturas críticas se infiere que el proceso de constitución patrimonial es marcado por una discriminación de lo que no refiere a los valores ligados al patriarcado, este “ha privilegiado lo grandioso, lo monumental, lo antiguo, lo prestigioso como valores intrínsecos de los objetos” (Quiroga, 2024, p. 89) que lo conforman. Representando sólo una parte de la cultura, historia o memoria de la humanidad: la perspectiva de los vencedores[1].

La necesidad de poner en cuestión la construcción de una memoria y un patrimonio pretendidos como universales, surge de los grupos discriminados por razones de género, raza, clase, entre otros. El colectivo de las mujeres ha trabajado para generar formas alternativas de preservación y construcción de archivos documentales que resguarden las memorias de las diversas intersubjetividades que componen el grupo, esto ha sido difícil puesto que las instituciones muy pocas veces promueven políticas contrarias a su agenda –ejemplo de esto es que la UNESCO

demoró en trabajar en la vinculación del patrimonio cultural con la problemática de género en general, y en la consideración de los archivos, como parte del patrimonio cultural mundial de las mujeres, en particular. Una de sus primeras iniciativas surge en el año 2015 (Vasallo, 2018, p. 86).

La importancia de preservación documental da un giro emancipatorio en el análisis de Marika Cifor & Stacy Wood, quienes, reconocen el potencial contenido en el archivo como dispositivo “para trabajar hacia el desmantelamiento del patriarcado heteronormativo, capitalista y racista desde diferentes frentes y vías[2]” (2017, p. 2). Igualmente, Martien de Vletter problematiza el rol de las instituciones que resguardan el patrimonio, “los museos son cuestionados cada vez más en relación al origen de sus acervos y sus prácticas descriptivas”[3] (2024, párr. 2) esto debido al origen colonial de dichas instituciones.

Específicamente se pone el foco en el patrimonio documental, debido a que su carácter dual ha canalizado dos ejercicios, por un lado, su utilización como tecnología de poder[4] para construir y perpetuar un discurso asociado al régimen de verdad del patriarcado, y por el otro lado, se ha consolidado como un lugar de resistencia, como un dispositivo transmisor de memoria desde las teorías feministas. La tensión imbricada en esta dualidad, la disputa de fuerzas es el eje que guía el siguiente ensayo crítico. El objeto en el que aterriza dicha tensión es el Acervo de Arquitectura Mexicana (AAM). Así, a partir de la puesta en juego de las fuerzas antes mencionadas, se plantea el objetivo de observar los procesos de constitución patrimonial, en específico del archivo como patrimonio documental de la arquitectura en México –como tecnología de poder– para problematizar la falta de representación del trabajo de las mujeres arquitectas, tanto en la historiografía como en los archivos documentales de la disciplina, y así, observar y analizar las implicaciones del sesgo androcéntrico en la construcción del discurso y la memoria de la arquitectura en México.

El estudio se enmarca en una perspectiva genealógica –que ayude a develar las relaciones de poder implicadas en la construcción del patrimonio documental– y la teoría feminista –que proporcione herramientas teóricas para evidenciar el sesgo androcéntrico en los acervos documentales, así como pistas o ejemplos de cómo realizar una práctica archivística feminista.

La pertinencia del análisis radica en su aproximación crítica. Con este acercamiento se busca observar los procesos de la práctica archivística desde un lugar distinto para obtener otro tipo de información que permita la construcción de archivos que reflejen la diversidad cultural y que contengan la experiencia de otras intersubjetividades. Asimismo, busca abonar a la discusión a la que se ha visto enfrentada la arquitectura en los últimos años, desde disciplinas como los estudios de género, los estudios feministas, la geografía feminista, la semiótica o incluso desde la disciplina misma. Los fundamentos teóricos de la arquitectura están implicados en una crisis que ha generado interrogantes importantes necesarias para que la arquitectura cambie sus preceptos androcéntricos y patriarcales.

El contenido del ensayo se organiza en tres apartados, en el primero se elabora la perspectiva teórica que enmarca el análisis, se presenta en dos partes, en el primer apartado se desarrollan los conceptos que estructuran el análisis genealógico, y en el segundo, los conceptos retomados de las teorías feministas que permiten la problematización de la falta de representación de las mujeres arquitectas en el AAM. En el siguiente apartado se presenta el caso de estudio Acervo de Arquitectura Mexicana, aquí se pretende responder a dos interrogantes, primero, de qué manera se constituye un patrimonio documental, para ello se revisa brevemente el proceso de catalogación del archivo y los principales archivos de arquitectura en la Ciudad de México, y posteriormente, se muestra cómo se constituye un archivo de arquitectura, para terminar con los datos más relevantes del AAM. Ulteriormente, se plantea y se desarrolla la discusión en torno al objeto de estudio y al problema de la representación. Las preguntas que se responden en este apartado son qué acontecimientos hacen emerger la lucha de fuerzas entre lo patrimonial y su cuestionamiento. En este sentido, a partir de la identificación de dos acontecimientos clave se intenta mostrar las relaciones de poder implicadas en la constitución del patrimonio documental de la arquitectura de México, observando el uso del discurso y las imágenes en su dualidad, como tecnología de poder, así como dispositivo de resistencia y de preservación de la memoria. Posteriormente se busca responder al cuestionamiento de qué implicaciones socio-culturales tienen estas pugnas en la arquitectura y la práctica archivística. Finalmente se concluye con una reflexión en torno a las posibilidades que brinda el hacer archivístico feminista y las brechas que quedan pendientes para revisar en futuras investigaciones.

2. Perspectivas que enmarcan la observación del AAM

2.1. Perspectiva genealógica

Las perspectivas que enmarcan la observación del Acervo de Arquitectura Mexicana (AAM) responden al carácter dual del patrimonio documental, por un lado, se pretende un acercamiento al archivo que nos permita entenderlo como tecnología de poder y por el otro mostrarlo como lugar de resistencia política, dimensión explorada desde los estudios feministas.

La mirada genealógica consiente un acercamiento en el que se evidencian las diferentes fuerzas puestas en juego en la delimitación y constitución de la memoria[5], del relato que se trasmite a través de los objetos que son definidos como patrimoniales. De esta mirada destacan dos aspectos, el primero es el cuestionamiento del relato histórico con un origen esencial y fundante, y que por lo tanto implica una verdad irrefutable porque ha sido coartada a lo largo del tiempo (Foucault, 2004). Lo anterior se cuestiona a partir de la búsqueda del origen que plantea la genealogía: la procedencia,

seguir el complejo hilo de la procedencia es, al contrario, conservar lo que ha sucedido en su propia dispersión: localizar los accidentes, las mínimas desviaciones –o, al contrario, los giros completos–, los errores, las faltas de apreciación, los malos cálculos que han dado nacimiento a lo que existe y es válido para nosotros, es descubrir que en la raíz de lo que conocemos y de lo que somos no hay ni el ser ni la verdad, sino la exterioridad del accidente (Foucault, 2004, pp. 27-28).

El segundo aspecto está relacionado con la emergencia, el punto de surgimiento[6]. Ésta

se produce siempre en un cierto estado de las fuerzas. El análisis debe mostrar el juego, la manera en que luchan unas con otras o el combate que llevan a cabo […] para escapar a la degeneración y recuperar vigor a partir de su propio debilitamiento (Foucault, 2004, p. 34).

Las fuerzas que se ponen en juego se refieren a las relaciones de poder implicadas en diversos procesos sociales y culturales que marcan el curso de los eventos que nos definen y que delimitan nuestra existencia. A través de este acercamiento se rastrea la emergencia de la relación de poder en la que está implicado el patrimonio documental actualmente. Su operatividad como tecnología de poder empieza a ser cuestionada mediante herramientas teóricas que desmotan su procedencia como elemento que nos habla de un origen universal.

El poder debe analizarse en su ejercicio y en las formas que asume para operar como “un modo de acción de unos sobre las acciones de otros. Es una relación actuante, sólo existe en el acto […] apoyada, a veces –para que su acción sea eficaz– en estructuras de carácter permanente que coadyuvan a que la relación de poder se imponga” (García Canal, 2017, p. 235). Para estudiar la actuación del poder, se deben observar las partes implicadas “en cuanto a relaciones de fuerza, de múltiples fuerzas, siempre móviles y no igualitarias, en sus más diversos e insospechados encadenamientos, alianzas, consentimientos y enfrentamientos” (García Canal, 2017, p. 235). En esta disputa “interviene un elemento de suma importancia: la libertad […] condición de existencia del poder; sin ella su ejercicio no opera, ya que requiere […] un sujeto con capacidad de resistir” (García Canal, 2017, p. 236).

Existen varias tácticas que buscan el ejercicio de poder, definidas como modos específicos y locales de operación del poder en diferentes contextos, se relacionan con estrategias más amplias, pero actúan a nivel práctico y concreto, configurando disputas en situaciones particulares, son herramientas flexibles y adaptables que cambian de acuerdo a la situación en la que se involucran (Foucault, 2010).

Una de ellas es el discurso “un sistema de saber-poder que define las condiciones necesarias para que algo se considere verdadero, y permita la construcción del conocimiento, considerado como un efecto del discurso más que una descripción de la realidad” (Foucault citado en González Mateos, 2017, p. 278). Es decir, el relato histórico contiene los constructos sociales que, mediante su repetición y acatamiento, se entienden como intrínsecos a una naturaleza humana y por lo tanto no se cuestionan. La puesta en escena del discurso, su representación son las normas sociales que reproducimos cotidianamente. González Mateos (2017) explica que la escenificación es al mismo tiempo un efecto de las prácticas culturales que la condicionan y que hacen que sea comprendida y aceptada, también construye las categorías de los objetos designados como referentes culturales o sociales, los agrupa, los distingue y estructura su percepción. Estos elementos constituyen el patrimonio histórico y su validación se encuentra atravesada por el sesgo androcéntrico, a saber,

el modo en que se piensa y se entiende, así como se refleja y se constituye una práctica social, ha sido en base a percepciones y valoraciones masculinas occidentales de las clases sociales de élite que establecieron cómo el patrimonio era definido, identificado, valorado y preservado (Quiroga, 2024, p. 88).

Néstor García Canclini observa que “los mitos nacionales no son un reflejo de las condiciones en que vive la masa del pueblo, sino el producto de operaciones de selección y trasposición de hechos y rasgos elegidos según los proyectos de legitimación política” (2016, p. 177). Es decir, la selección de los lugares, objetos, ritos y relatos que conforman al patrimonio histórico tienen la intencionalidad política de reforzar y reproducir los supuestos rasgos identitarios de una cultura; éstos se organizan jerárquicamente, a través de ellos se plantea un status quo que se presenta como natural, un orden que no se puede cuestionar porque se deriva de procesos orgánicos. Este entendimiento dificulta su puesta en cuestión. García Canclini afirma que al enfrentarnos a la magnificencia de una obra monumental “a casi nadie se le ocurre pensar en las contradicciones sociales que expresan” (2016, p. 150). Por ello el patrimonio es uno de los lugares donde sobrevive sin dificultad el discurso de la ideología tradicionalista; Carolina Quiroga explora cómo “los discursos autorizados han estado dominados por una perspectiva occidental, especialmente eurocéntrica […] que ha privilegiado lo grandioso, lo monumental, lo antiguo, lo prestigioso como valores intrínsecos de dichos objetos” (2024, p. 89).

El concepto de patriarcado como noción de poder y políticas ampliadas es definido desde el feminismo radical[7]. Se lo concibe como estructura de relaciones de poder, así como sistema político (Amorós & de Miguel, 2020, p. 41). A través de esta ideología se reproduce el ejercicio de poder que perpetua la subordinación de las mujeres. El patriarcado impone su dominación de diversas formas: a través del discurso, de los sujetos que lo representan o de las imágenes que se derivan de este. En el caso del campo archivístico se ha puesto en cuestión su supuesto carácter neutral, verdadero y objetivo desde los estudios feministas[8] (Cifor & Wood, 2017, p. 8), abonando a la despatriarcalización del patrimonio que busca desafiar la hegemonía masculina cuya pretensión es mantenerse en el poder a través del dominio del discurso; esto implica una discriminación política, económica, cultural y afectiva de las subjetividades vinculadas a lo femenino (Quiroga, 2024, p. 89).

2.2. Perspectiva feminista

“Los estudios feministas han tenido una gran influencia en dar forma al entendimiento de las diversas relaciones entre el archivo y el poder, desde el inicio del posmodernismo hasta el incremento de marcos de justicia social”[9] (Cifor & Wood, 2017, p. 8). Para observar la dimensión política del archivo y del patrimonio documental se problematizan los procesos expuestos anteriormente desde teorías feministas.

El género como categoría de análisis social “nos obliga a reflexionar sistemática y constantemente sobre un tema que no puede ni debe ser esquivado: las relaciones de desigualdad entre las mujeres y los hombres” (Lamas, 2017). Ésta ayuda a distinguir los aspectos sociales, culturales y construidos, de los biológicos[10] y tiene un carácter crítico “destinado a facilitar la desarticulación de las relaciones ilegítimas de poder” (Amorós & de Miguel, 2020, p. 41). El género también es un constructo social y, en este caso, se refiere a la simbolización que se hace de la diferencia anatómica, que se constituye en la cultura y es internalizada psíquicamente; esta lógica cultural condiciona las normas sociales y su reproducción y sirve como fundamento para reproducir las desigualdades entre diversos sujetos. Aquí también se ven implicadas otras condiciones como la clase, la edad, la etnicidad, se intersectan y producen diversas formas de subordinación (Lamas, 2017). Estas diferencias se reifican en la escenificación de los discursos que se imponen socialmente y se reproducen en lo cotidiano mediante la repetición de la imagen o del discurso.

La representación es el ejercicio de hacer presente algo ausente a través de palabras o figuras, imágenes, “alude a la capacidad de utilizar algo perceptible a los sentidos […] para sustituirlo por algo distinto, estableciendo una relación de referencia” (González, 2017, p. 278). La imagen como medio de representación, concreta procesos de subjetivación[11]. Estos también se hayan atravesados por relaciones de poder, que exigen “la realización de un trabajo sobre sí; una manera de objetivarse a sí mismo, siguiendo ciertas normas y procedimientos sugeridos, inducidos o impuestos por las reglas sociales, que podrá asumir como propios y comprometer en ellos su creencia” (García Canal, 2017, p. 243). Los procesos constitutivos del sujeto, la objetivación y subjetivación trabajan en dos niveles, el primero son las normas, las prácticas y las características del mundo social al que pertenece el individuo y las que va conociendo conforme se adentra en él, ese conocimiento delimitará su actuar y su forma de presentarse en el mundo (Foucault, 2014); la segunda tiene que ver con los procesos internos de formación que nos preceden y de los que no tenemos dominio, son procesos de configuración en los que el sujeto no está dado (Soto, 2023, p. 82). En este sentido el sujeto identifica los elementos que, socialmente, lo representan, desde su subjetividad, y los reproduce construyéndose como individuo social. Estas representaciones se enmarcan en relaciones de poder que exigen un sistema de diferenciaciones que promuevan distinciones de estatus, de economía, de lugares, de privilegios. Éstas son disimétricas, se pueden cuestionar, denunciar o exhibir (García Canal, 2017). Desde la crítica feminista se cuestionan las diferenciaciones fundamentadas en factores biológicos, Raquel Osborne no niega la necesidad de conceptualizar las diferencias de los cuerpos, lo que denuncia es “la tendencia habitual de las dicotomías a la jerarquía” (2020, p. 184). Destaca que las dicotomías absolutas entendidas como si fueran polos opuestos “no son inocentes; tienen implicaciones importantes y claramente desfavorables a las mujeres porque acaban proponiendo un sistema de segregación sexual (Osborne, 2020, p. 185). Una de las dicotomías más persistentes y extendidas que fundamentan la comprensión del ser humano y su relación con el mundo es la de naturaleza-cultura, otra es la de lo femenino-masculino ambas generan una segmentación en la configuración del orden social (Osborne, 2020). Las dicotomías tienen la característica de que pueden formar equivalencias, por ejemplo, la cultura es al hombre como la naturaleza es a la mujer.

Se observa que la representación, al igual que el patrimonio documental, es utilizada como un medio impositivo, pero también puede fungir como dispositivo de rebelión y réplica. Este marco de observación nos permite evidenciar y analizar el vacío existente en los archivos de arquitectura sobre la labor de las mujeres arquitectas, además de despojar al hecho de la naturalidad que se le atribuye.

3. El caso del Acervo de Arquitectura Mexicana

El AAM es el objeto que se pone en tensión a través de las perspectivas expuestas. Antes de adentrarnos en su análisis se revisan los procesos de catalogación del archivo y se observan los principales archivos de arquitectura de la Ciudad de México para identificar los rasgos que los definen a fin de problematizarlos.

Anteriormente, el valor de los documentos residía en su carácter jurídico, tiempo después se fue observando su sentido histórico. A partir del siglo XIX “se empezó a considerar al documento de archivo como fuente para saber del acontecer histórico” (Pérez, 2011, p. 59). Este cambio fue impulsado por la ideología del momento, en cuyos objetivos se encontraba la construcción de las bases del nacionalismo mexicano[12]. Para lograrlo fue indispensable el conocimiento de la historia antigua y colonial (Pérez, 2011). De esta manera la información contenida en los documentos se utilizó, y se sigue utilizando, para “fundamentar nuestro nacionalismo […], son un medio para crear una identidad, afianzar nuestras raíces y tradiciones y conformar nuestra cultura” (Pérez, 2011, p. 60). La selección de estos documentos debe cumplir ciertas características como

tener en cuenta el principio de procedencia, es decir, su origen institucional y el proceso natural de su integración, observar que el documento tiene un valor seriado y que su apreciación puede proporcionar un cambio en su valoración de documento eminentemente administrativo a histórico testimonial (Pérez, 2011, p. 60).

Los criterios de valoración de los documentos a resguardar, se institucionalizaron a partir de 1984, la UNESCO en conjunto con el Sistema de red de archivos del gobierno federal y la gestión documental establecieron la administración de documentos como actividad encargada del control de los acervos que reciben. Este proceso se puede dividir en tres etapas, la primera es el archivo de trámite, en el que se realiza una selección y catalogación para evaluar la incorporación de la nueva adquisición, a saber, en qué acervo se resguardará, la segunda es el archivo intermedio o de concentración, aquí se realiza la selección definitiva que, en seguida, pasa al archivo histórico, lugar de resguardo permanente (Pérez, 2011).

Los archivos dedicados a resguardar la memoria de la arquitectura contienen documentos como planos, croquis, perspectivas, fotografías, negativos, memorias descriptivas, estados financieros de obras, presupuestos, cartas, bitácoras de obras, reconocimientos, entre otros (Cruz, 2013). En México existen varios archivos de arquitectura mexicana del siglo XX, algunos se resguardan en instituciones gubernamentales como el Instituto Nacional de Bellas Artes –con planos de Adamo Boari, Federico Mariscal y Juan Segura–, o el Archivo Histórico de la Ciudad de México –integrado por planos de distintos edificios organizados en estilos arquitectónicos. Otros centros de conservación se encuentran en diferentes universidades del país, por ejemplo, la Universidad La Salle resguarda el archivo del arquitecto Vladimir Kaspé, en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco se encuentran los fondos de Juan O’Gorman, Max Cetto y Enrique Yañez (Cruz, 2013).

Asimismo, el Comité Mexicano de Memoria del Mundo (CMMM) –que forma parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)– cuenta con dos fondos que son parte del patrimonio documental de la arquitectura, el Fondo de la Antigua Academia de San Carlos en el que se reúnen documentos históricos del periodo de 1781 a 1919. Este acervo

representa la memoria de la vida académica de la arquitectura y las artes en México desde sus inicios hasta la creación de la Escuela Nacional de Arquitectura (ENA). Se trata de un fondo único, tanto por sus contenidos como por su conservación (México en la memoria del mundo, 2023b).

El archivo se encuentra en la biblioteca Lino Picaseño de la Facultad de Arquitectura (FA) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El otro fondo es el Archivo Histórico, Fundación Sordo Madaleno A.C, éste resguarda documentos que van de 1939 a 2023[13], contiene material fotográfico y documental sobre arquitectura y desarrollo urbano de México. Se organiza en cuatro partes, el taller de arquitectura, la planoteca, manuscritos y el archivo vivo. Este archivo es representativo del periodo moderno de la arquitectura mexicana (México en la memoria del mundo, 2023a). A estos se suma el Acervo de Arquitectura Mexicana, sumando un total de once archivos.

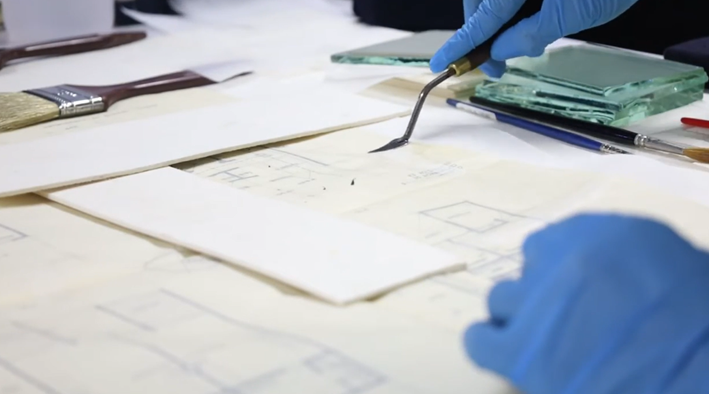

El AAM –antes Archivo de Arquitectos de México[14]– es el objeto de análisis de este ensayo, por lo tanto, es necesario conocer algunos datos relacionados con su acervo. Se encuentra en la FA de la UNAM, en diciembre de 2002 se inició su construcción con el objetivo de “preservar los archivos de destacados profesionales de la disciplina en el siglo XX” (Cruz, Drago & Hernández, 2020, p. 78). La misión es conservar y rescatar los documentos que dan cuenta de la historia oficial de la arquitectura mexicana (Figura 1). Esta empresa se inició cuando el director de la facultad Felipe Leal González recibió el archivo del arquitecto Augusto H. Álvarez, donado por sus hijos. A partir de este hecho se realizaron otras donaciones de archivos de otros arquitectos. Algunos de los criterios que delimitan la selección de los acervos documentales que se aceptan son

que el arquitecto, por su calidad, tenga un amplio reconocimiento en el gremio; que tenga prestigio nacional e internacional; que tenga un lugar en la historiografía de la arquitectura mexicana del siglo XX, que sus obras tengan una impronta en las ciudades; que sus aportaciones en el diseño arquitectónico y en la experimentación estructural sean relevantes, o que su labor en la protección del patrimonio haya sido fecunda (Cruz, Drago & Hernández, 2020, p. 80).

Actualmente el AAM cuenta con 31 acervos de diferentes arquitectos, a continuación, se muestra una tabla de las primeras 15 donaciones. Posteriormente se recibieron los archivos de Jorge González Reyna, Antonio Attolini Lack, Francisco Javier Serrano, de la Academia Nacional de Arquitectura[15], Imanol Ordorika Bengoechea, Agustín Hernández Navarro, Juan Antonio Tonda Magallón, David Muñoz Suárez, Boris Albin Subkis, Luis Antonio Ortiz Macedo, Germán Herrasti Ortiz, Alberto González Pozo, Arcadio Artis Espriu, Eliseo Arredondo González, Ernesto Gómez Gallardo y Martha Elena Campos Newman. El archivo de Clara Porset también es resguardado por la FA, pero no pertenece al AAM (Difusión cutural FA, 2021). En la tabla 1, así como en la lista enumerada se empieza a evidenciar el problema de la representación de las mujeres arquitectas. Hasta el año 2021, el porcentaje de archivos de mujeres arquitectas era de 0%. Anteriormente el AAM se llamaba Archivo de Arquitectos Mexicanos. En el 2022 se recibe el acervo de Martha Elena Campos Newman, cambiando el porcentaje de cero a 3.2%. Así mismo se renombra el acervo.

Tabla 1. Archivos donados al AAM hasta el año 2013.

| No. | Archivo | Año |

| 1 | Mario Pani | – |

| 2 | José Villagrán | – |

| 3 | Augusto H. Álvarez | Enero 2002 |

| 4 | Augusto Pérez Palacios | Marzo 2003 |

| 5 | Abraham Zabludovsky | Octubre 2003 |

| 6 | Carlos Mijares | Octubre 2004 |

| 7 | Enrique de la Mora | Diciembre 2004 |

| 8 | Enrique Carral | Enero 2005 |

| 9 | Manuel Rosen | Mayo 2007 |

| 10 | Félix Candela | Diciembre 2007 |

| 11 | José Luis Benlliure | Septiembre 2009 |

| 12 | Mario Lazo Villareal | Septiembre 2011 |

| 13 | Ramón Torres Martínez | Octubre de 2011 |

| 14 | Enrique Yáñez de la Fuente | Octubre de 2012 |

| 15 | Jaime Ortiz Monasterio | Julio de 2013 |

3.1. Emergencia de la relación de poder entre el patrimonio cultural como tecnología de poder y el archivo como dispositivo transmisor de la memoria

El problema de la representación en el patrimonio documental de la arquitectura se aborda desde dos fenómenos que hacen emerger la lucha de fuerzas entre lo patrimonial y las herramientas teóricas que lo ponen en cuestión, parecen fenómenos inconexos, no obstante, poco después de su institucionalización se involucran en una disputa a fin de cuestionar la imposición de un constructo cultural. Los fenómenos a los que se hace referencia surgen en la segunda mitad del siglo XX y son la institucionalización de la idea de patrimonio cultural[16] y el surgimiento de la definición de patriarcado como sistema político y del género como categoría de análisis, cuya teorización sucede en los movimientos feministas en las décadas de los años 60 y 70[17]. La identificación de estos dos procesos permite una aproximación en la que se observan las tensiones entre el mantenimiento de un patrimonio cultural que se presenta como universal y, como forma de resistencia, el cuestionamiento de dicha tecnología de poder a través de las herramientas teóricas que perturban los aspectos fundamentalistas y universalistas en los que éste se sustenta. Una vez contestada la primera cuestión del apartado, analizamos las problemáticas e implicaciones del proceso de construcción patrimonial al que no se le opone alguna resistencia y que sucede cuando sí hay conflictos relacionados con su imposición. El análisis de los procesos que constituyen el patrimonio documental deja ver la conflictividad generada por la construcción de un discurso marcado por el sesgo androcéntrico: la imposición de un relato homogeneizado y discriminatorio.

3.2. Tácticas constitutivas del patrimonio documental

El proceso de legitimación e institucionalización[18] del patrimonio documental se implica en una relación de poder, a partir del momento en que surgen las herramientas teóricas necesarias para cuestionar su hegemonía. El análisis de una de las funciones[19] del patrimonio histórico –la construcción de una identidad cultural que pretende ser universal– muestra por qué este se ve comprometido en una relación de poder en años recientes. La lectura del patrimonio arquitectónico, así como la subjetivación del arquitecto, bajo esta misma óptica coadyuva a transformar las grandes narrativas de la disciplina y de los sujetos que la protagonizan, ya que se desnaturalizan, al enfrentarnos a la magnificencia del relato, la monumentalidad de los edificios (García Canclini, 2016) ya no se dificultará su cuestionamiento.

En este mismo sentido, el discurso historicista de la arquitectura se construye mediante la selección de referentes excepcionales según los cánones disciplinares y que, al igual que los mitos nacionales como plantea García Canclini, no son representativos de las prácticas del grueso de los profesionales del campo, sino que se seleccionan y organizan para reproducir una mirada androcéntrica de la disciplina. Los procesos de patrimonialización buscan “legitimar el patrimonio como las producciones de maestros, genios […], unas figuras masculinas, blancas, europeas que han creado objetos sobresalientes” (Quiroga, 2024, p. 92).

La participación histórica de la mujer en la arquitectura no se ve reflejada en los acervos que resguardan los documentos que constituyen la memoria de la disciplina. El ejercicio de legitimación e institucionalización se pone en escena en la ritualización cultural[20]. En esta escenificación se reproduce una discriminación que define los elementos del patrimonio histórico y ésta reproduce las lógicas utilizadas para legitimar las diferencias de género en perjuicio de las mujeres u otras subjetividades. Así uno de los rituales de la arquitectura es el proceso de formación del arquitecto estrella, encarnado en un sujeto representante de los valores que se relacionan socialmente a lo masculino. Este se va preparando durante los estudios profesionales para salir al campo a poner en escena las lógicas y las formas de ejercer la práctica arquitectónica fundada en la modernidad. En estos procesos de objetivación y subjetivación, la competencia, la fuerza, el saber racional, entre otros, son las cualidades por alcanzar, dejando fuera otras maneras de hacer como el cuidado, la cooperación, la vulnerabilidad (Aguilar, 2022b).

Si observamos las características mencionadas, se pueden ordenar en opuestos. La concepción de la realidad a través de dicotomías permite la organización y jerarquización de los constructos sociales como lo plantea Raquel Osborne en su crítica feminista. En la arquitectura existe una dicotomía relacionada con la valorización de la edificación como objeto de estudio único de la disciplina, esto se reproduce históricamente a través del discurso hegemónico como táctica de poder. La producción del espacio interior ha sido un ámbito en el que se ha concentrado el trabajo de las mujeres en el campo y también ha sido parte de un proceso de jerarquización en el que la producción del interiorismo queda subordinada a la producción de la envolvente arquitectónica, es decir, la importancia de la edificación siempre supera a lo que se encuentra contenido en el interior. Esto que pareciera ser casualidad se ha construido[21] activamente desde el momento en el que las mujeres lograron acceder a la formación y al campo profesional en arquitectura (Wright, 1977). Por ejemplo, a mediados del siglo pasado, las mujeres que habían colaborado con arquitectos reconocidos, fueron eliminadas de los libros de historia de la disciplina. Hasta finales del siglo XX se inicia una recuperación de sus aportaciones, el caso de la arquitecta Eileen Gray es representativo de este fenómeno; cuatro de sus edificios, incluyendo la casa E.1027, durante muchos años fueron atribuidos a su socio Jean Badovici[22] (Cigliano, 2022). En estos procesos se evidencian las relaciones de poder, que además de tener una dimensión discursiva –por omisión en este caso–, “están profundamente inscritas en condiciones materiales y económicas específicas” (López, 2009, p. 365).

3.3. Tácticas y resistencias de la representación y la memoria

La resistencia a las tácticas de poder es necesaria para cuestionar la construcción del discurso hegemónico de la arquitectura. Los ejes que delimitan a la disciplina se presentan claramente, y son los que dictan sus prácticas o los cánones que hay que reproducir, las lógicas de trabajo que se tienen que seguir, entre muchas otras cosas. A continuación, revisamos algunas de las tácticas que ponen en marcha las relaciones de poder para lograr la casi nula representación de mujeres en la profesión en México.

La historiadora Michelle Perrot (2006) identifica como uno de los obstáculos de la representación, el uso del lenguaje[23], a saber, una táctica de poder. Se refiere al uso del género masculino cuando se designan a varios sujetos de distintos sexos. Esta cuestión se ve reflejada en el caso del AAM, anteriormente llamado Archivo de Arquitectos Mexicanos (en la Figura 2 se observa cómo la denominación en masculino no se ha cambiado a pesar de que el acervo de la arquitecta Campos Newman ya forma parte de él). Esta denominación reclama nuestra atención debido a la implicación de que el archivo sólo recibe y conserva documentos de arquitectos hombres. Este nombre se mantuvo vigente hasta el paro feminista promovido por diversas colectivas[24] de la FA. En este ejercicio de pausa, se disputaron espacios de representación para las mujeres que habían estudiado y trabajado como arquitectas en México pero que no formaban –o forman– parte del relato historicista de la disciplina. Se logró avanzar en esta problemática gracias al ejercicio de resistencia. Una de las exigencias dentro del pliego petitorio, fue el renombramiento de diversos espacios dentro de la facultad para comenzar a conocer y reconocer a las mujeres que habían participado activamente en la profesión pero que, por algún motivo, no figuran en el relato hegemónico de la arquitectura (Aguilar, 2022a). Ejemplo de esto fue el renombramiento del auditorio Carlos Lazo, con el nombre de la Dra. Estefanía Chávez Barragán, como se observa en la figura 3. Poco después del paro, el Archivo de Arquitectos Mexicanos recibió el fondo documental de la arquitecta Martha Elena Campos Newman, además del ejercicio de resistencia realizado por las compañeras de la facultad, este hecho hizo impostergable el cambio de nombre a Acervo de Arquitectura Mexicana.

El paro fue el ejercicio de resistencia implicado en el ejercicio de poder institucionalizado de la FA. El actuar crítico de las paristas, al interior de dicha relación de poder y de las normas impuestas, al rechazarlas, denunciarlas, resistirlas, se generó la posibilidad de imaginar otras formas de hacer, “diseñarlas bajo otras coloraciones, trabajar para su modificación en aquello en lo que han devenido inaceptables, reducirlas en intensidad, mostrando que la actitud crítica es en sí misma una actitud política” (González Mateos, 2017).

En los estudios de la memoria, la representación es una categoría fundamental para cuestionar categorías de análisis esencialistas o totalizadoras, desfetichiza fuentes tradicionales de consulta para ampliar las prácticas, los discursos sociales y culturales (López, 2009). La reversión de los procesos discriminatorios se puede dar mediante “el conocimiento y la difusión de los aportes que las mujeres han realizado […]. La historia de la arquitectura y las publicaciones, las referencias, los archivos y los registros en muchas ocasiones han suprimido o invisibilizado su legado” (Quiroga, 2024, p. 92). Estos ejercicios permiten que la memoria sea una herramienta para la subversión del relato historicista, sin embargo, se presenta una dificultad: la falta de fuentes.

Perrot (2006) se enfrentó a esto cuando inició el proyecto de escribir una historia de las mujeres, se encontró con un obstáculo más: la selección sexuada de los documentos que son valuados para ser resguardados, es decir, existen ciertas características que el documento debe cumplir para que se conserve, por ejemplo, si se guarda la correspondencia de un hombre célebre con su esposa se protegen sólo los documentos que él escribe y no las respuestas de su esposa[25] o, como se observa en las disposiciones del AAM, se debe contar con una amplia trayectoria validada institucionalmente, bajo los criterios dictados por el mismo organismo. En este sentido se retoma la problemática, planteada por Martien de Vletter, en la que se expone cómo la práctica archivística fundada en el colonialismo “ha contribuido a establecer el canon de la blanquitud en la arquitectura”[26] (2024, párr.3). A estas tácticas de exclusión se le suma la práctica reproducida socialmente en la que las mujeres, destruyen sus propios documentos, debido a que los consideran de poca importancia (creencia inculcada socialmente)[27] (Perrot, 2006). Emanuela Borzacchiello (2016) realiza un ejercicio de propuesta metodológica en torno a la producción de la memoria, su construcción desde los actos de la memoria, como los gestos, las repeticiones, la escucha, los destalles, todos desde un lugar de resistencia.

La historia de la arquitectura en México cuenta con muy pocas fuentes referentes al trabajo de las arquitectas, sobre todo del siglo pasado, esto derivado de la falta de cuestionamientos sobre las formas en que se narra la arquitectura. Vletter afirma que “durante mucho tiempo, no se cuestionó el papel que jugaban las descripciones en la perpetuación de la injusticia y la exclusión”[28] (2024, párr.2 ). Actualmente se busca transformar esto, “a través de la expansión de descripciones que vuelvan relevantes aspectos que han sido pasados por alto, que los objetos se hagan accesibles” (Cifor & Wood, 2017, p. 10).

En este sentido, se revisa brevemente el momento de ingreso de las mujeres al campo de la arquitectura. Si bien en un principio no fue mayoritario el número de arquitectas[29], en el momento en el que lograron ingresar a la formación profesional, sí lograron destacar varias de ellas. Ejemplo de lo anterior son María Luisa Dehesa, cuyo trabajo en obras públicas es de suma importancia; Ruth Rivera, y su desapercibida colaboración en el museo Anahuacalli; o María Stella Flores Barroeta –quien se observa trabajando en la figura 4–, cuyos aportes en proyectos de gran escala como la Ciudad Universitaria o el conjunto del Centro Médico (Hurtado, 1997) se les atribuyen enteramente a sus colaboradores representantes del sujeto hegemónico. A ellas se les suman varias más quienes no cuentan con publicaciones sobre su trabajo y no son incluidas en el relato historicista que se imparte en la formación universitaria. En este sentido es urgente trabajar en la construcción de un relato que subvierta la omisión y que reivindique las aportaciones de estas mujeres en el campo profesional. En la misma situación se encuentra el trabajo del interiorismo, quehacer subordinado a la arquitectura.

Retomando el trabajo de Andrea Soto Calderón[30] (2023) observamos que la subjetivación por medio de imágenes, es una de las maneras en la que somos formados, en nuestros deseos, anhelos y vínculos relacionales. Estas también pueden operar como tácticas de poder. Las imágenes nos ayudan a construir imaginarios, a perseguirlos y a representarlos, es decir, “no hay sujeto sin imagen” (Soto C, 2023, p. 67). En este sentido la imagen es un elemento a disputar dentro de las relaciones de poder. La representación que permite la imagen, puede funcionar como un dispositivo en negativo que hace evidente lo que no está. La formación universitaria, así como el relato historicista de la disciplina, nos preparan para entender el campo de la arquitectura como un mundo regido por los valores relacionados a lo masculino, en donde no hay cabida para otro tipo de ejercicio (Aguilar, 2022b). En el caso del AAM la predominancia de archivos de sujetos masculinos es evidente, el ejercicio de selección y jerarquización tiene repercusiones en la forma de subjetivación de las arquitectas. Varias teóricas feministas critican a los profesionales del archivo por el retraso en la teorización del poder con relación a los archivos y los registros, así como el desinterés en el ejercicio político implicado en esta práctica[31] (Schwarts & Cook citadas en Cifor & Wood, 2024).

3.4. Arquitectas en el campo profesional de la arquitectura en México

La falta de representación de las arquitectas es un obstáculo que se ha sedimentado históricamente y que refuerza su operatividad en el momento en que las mujeres manifestaron interés por desarrollarse en la disciplina. La primera mujer arquitecta que se recibió, en la entonces Escuela Nacional de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue María Luisa Dehesa en 1939. Este hecho que pudo marcar un momento de ruptura en el desarrollo de la profesión por la integración al campo de otro tipo de subjetividad y cuya experiencia de vida podría aportar otra manera de hacer arquitectura, no se concretó así. Las mujeres que ingresaban al mundo profesional de la arquitectura tuvieron que desarrollar mecanismos para adaptarse a las lógicas dominantes que estructuran el quehacer hegemónico, por ejemplo, renunciar al reconocimiento y cederlo al sujeto creador, el arquitecto estrella que trabaja en solitario, sin considerar al equipo que lo rodea (Aguilar, 2022b), por mencionar una. De esta manera, las mujeres fueron quedando atrás de esta figura representante de la arquitectura hegemónica.

Desde principios del siglo XX, momento en el que la mayoría de los espacios universitarios aceptan a mujeres, comienza a delimitarse y relegarse la práctica y los roles de las arquitectas a ciertos ámbitos de la disciplina. Gwendolyn Wright (1977) analiza cuatro roles que, desde mediados del siglo pasado, se establecen como las formas en la que las mujeres se pueden desarrollar en el campo sin sufrir tanta discriminación. El primero es el rol de la mujer excepcional, las pocas arquitectas que se colaban en esta categoría, tenían que comprometerse con los temas que eran considerados propios de la mujer: especializarse en la arquitectura doméstica, el diseño de interiores que reprodujera la estructura familiar tradicional de la clase media y de los roles de género, así como, mantener una vida personal propia de una mujer, es decir, desempeñar su rol de ama de casa excepcional. Las arquitectas que lograron el éxito en este momento no tenían las herramientas teóricas para cuestionar los roles que les habían sido reservados y por lo tanto no los cuestionaron. El segundo rol es el de las arquitectas anónimas, quienes se adaptaban a los roles permitidos para las mujeres en el campo. Trabajaban como dibujantes o asistentes de arquitectos. No era bien visto que intentaran implementar sus ideas, por ejemplo, si alguna quería incidir en las condiciones sociales que promovía la práctica, no lo podía hacer. Es por ello que muchas deciden hablar de la arquitectura, pero fuera del campo (Wright, 1977). El tercer rol es el de las adjuntas a la arquitectura, este espacio tuvo repercusiones en el desarrollo del campo profesional, a saber, el espacio que construyeron las mujeres para aportar información social de gran importancia a los arquitectos, que generalmente no se interesaban en este ámbito, por ejemplo, en el campo de la vivienda. Estas arquitectas estudiaron aspectos del espacio doméstico que fueron clave para mejorar las condiciones de trabajo reproductivo atribuido socialmente a las mujeres (Wright, 1977). El último rol es el del colectivo alternativo, mujeres que no se desempeñaban como arquitectas pero que sus trabajos sí tenían relación con los estudios y procesos del habitar. Estas eran mujeres que trabajaban en planificación urbana o que a través de la literatura proponían un cuestionamiento de los roles de la mujer y de la domesticidad (Wright, 1977). En la investigación de maestría Prácticas subalternas en la producción del espacio: análisis de las prácticas ejercidas por mujeres en la arquitectura en México del final del S. XX a la segunda década del S. XXI, se constata que estos roles siguen vigentes con ciertas actualizaciones que no revisaremos aquí. La invisibilización del trabajo de las mujeres arquitectas se sostiene en la falta de representación que se materializa en la falta de referentes en los libros de historia o en la formación profesional. Al reproducir el mecanismo de omisión, de falta de reconocimiento, se ocultan, automáticamente, todos los aportes que han realizado las mujeres en este campo.

A pesar del ejercicio de poder implicado en las relaciones sociales y culturales del campo, han surgido muchos mecanismos de resistencia que, actualmente, han coadyuvado en la recuperación y rescate de otra parte del relato histórico de la disciplina y por lo tanto a la construcción de otro patrimonio documental. Boys y Dwyer plantean un acercamiento distinto a la arquitectura, proponen aproximarse a través de dispositivos que puedan ser interrogados a través de la intersección de prácticas sociales, espaciales y materiales. Los dispositivos seleccionados para sus estudios “han desdibujado los límites entre producción u ocupación, así como, entre el acto de diseñar y habitar”[32] (2017, p. 492). Los dispositivos pueden ser un plano, una película, un recorte de revista, un póster (Boys & Dwyer, 2017). Estos mecanismos nos invitan a sacudir las bases de lo que se considera fundamental, continuar con la discusión de las reglas que legitiman el reconocimiento de ciertos ejercicios arquitectónicos para plantear otros imaginarios, otras maneras de hacer en las que los valores no dominantes encuentren cabida. En este sentido se retoma el trabajo de Guadalupe Jiménez (2016), para plantear el ejercicio de despatriarcalización del patrimonio, agitar el constructo para que sea posible su reconfiguración y se genere el combate al ejercicio de poder en lugar de ser su herramienta. Asimismo, se plantea la necesidad de reflexionar sobre las maneras que podrían construir procesos que no cosifiquen los objetos o la vida y que al mismo tiempo sean capaces de emitir la memoria (Segato en Museo Nacional de Terry, 2020).

4. A manera de cierre

En el desarrollo de la discusión se puede observar que los trabajos de resistencia, generalmente, provienen de los sujetos en condición de subalternidad, en este caso nos enfocamos en la intersubjetividad de las mujeres, sin embargo, podría ser el caso de cualquier otro grupo en condiciones similares. Los esfuerzos concertados en la construcción, organización y difusión de acervos del trabajo de las mujeres provienen de los intereses de las personas que observan un ejercicio político en la constitución de una memoria plural y diversa. En este sentido se observa con preocupación el retraso innegable en el campo de la arquitectura mexicana con respecto al reconocimiento y legitimación de trabajos que no corresponden a la subjetividad que históricamente se ha considerado la única representante de la disciplina, el hombre que encarna la blanquitud.

El enriquecimiento del acervo documental de la arquitectura en México es de capital importancia, dejando de lado las limitaciones derivadas de lo económico, hay maneras de generar lecturas críticas de dichos archivos aun cuando no existan los recursos para adquirir nuevos acervos, por ejemplo, una mirada que dispute la representación a través de la lectura de los sujetos u objetos que no están presentes.

Las epistemologías feministas han producido diversas metodologías y herramientas para la recuperación de las memorias, que no han sido registradas por las instituciones encargadas de la preservación del patrimonio documental, o que no han sido consideradas con el valor suficiente para ser resguardadas. El ejercicio de conservación y construcción de los archivos documentales vinculados a las vidas de las mujeres es un ejercicio de resistencia feminista, al igual que lo es la búsqueda de otros criterios para reconocer los objetos a los que no les ha sido prestada ninguna atención, ya que es en esos dispositivos que se pueden encontrar otras narrativas. Lo anterior va unido a la construcción de medios teóricos para cuestionar, evidenciar y analizar las relaciones de poder que nos atraviesan. En el campo de la arquitectura en México hay un rezago en esta forma de aproximación y cuidado del patrimonio documental.

Una forma de resarcir las omisiones con respecto al trabajo de las arquitectas es la revisión de los archivos de los arquitectos en los que se evidencie la participación de las personas que trabajaron con ellos, poniendo énfasis en los roles que desempeñaban las mujeres, una redistribución del reconocimiento que complejice el entendimiento de la práctica arquitectónica como trabajo colaborativo y no como trabajo individual. Otra manera sería convocar a las arquitectas que tengan una trayectoria profesional de varios años, a que compartan su experiencia de vida a través de un ejercicio narrativo. Asimismo, se hace necesario observar el quehacer de las personas involucradas en la construcción, conservación y resguardo de los documentos previamente, es decir, antes de que se vuelvan parte de un acervo más grande, con el objetivo de entender por qué surge el interés o la necesidad de dar cuenta de la vida de un ser querido. Y con ello comprender su operatividad como testimonios de una experiencia de vida, del contexto que la enmarcó, así como diversas dificultades que se vinculen con el momento histórico que se vivió. Estas tres líneas de indagación quedan pendientes para profundizar en la práctica del archivo realizada por mujeres y así construir una memoria diversa de la resistencia.

5. Referencias

Aguilar Hernández, E. (12, agosto de 2022a). Entrevista a la Colectiva M.O.F.A. [Cinta de audio]. https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1qh8Z0P_i5p0d__vw1sO1w6XkuH-Yx2pR

Aguilar Hernández, E. (2022b) Prácticas subalternas en la producción del espacio: análisis de las prácticas ejercidas por mujeres en la arquitectura en México del final del S. XX a la segunda década del S. XXI [Tesis de maestría]. Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco.

Amorós, C. & de Miguel, A. (2014). Teoría feminista: De la Ilustración a la globalización. Del feminismo liberal a la Posmodernidad. Minerva Ediciones.

Amorós, C. & de Miguel, A. (2020). Teoría feminista. De la Ilustración al Segundo sexo 1. Malpaso Holdings.

Arrieta, I. (2017). El sesgo androcéntrico en el patrimonio cultural. En: El género en el patrimonio cultural. (pp. 11-18). Editorial de la Universidad del país Vasco.

Benjamin, W. (2008). Tesis sobre la historia y otros fragmentos. Editorial Itaca.

Borzacchiello, E. (2016). Pensando en la construcción de archivos feministas en tiempos de violencia: elementos para el análisis. En Blazquez, N. y Castañeda, M. (coord.) Lecturas críticas en investigación feminista (345-370). Universidad Nacional Autónoma de México / Red mexicana de Ciencia, Tecnología y Género.

Boys, J. y Dwyer, J. (2017). Revealing work. Interrogating Artifacts to (Re) View Histories of Feminist Architectural Practice. Architecture and Culture, vol. 5 (3), pp. 487-504.

Vletter, M. (2024, October). The Discovery of Absences. Martien de Vletter outlies a process of reparative description. Canadien Center for Architecture. https://www.cca.qc.ca/en/articles/82962/the-discovery-of-absences

Cifor, M. & Wood, S. (2017). Critical feminism in the Archives. Journal of Critical Library and Information Studies, vol. 1 (2), pp. 1-20.

Cigliano, J. (2022). The women who changed architecture. Princeton Architectural Press.

Cruz González, L. (2013). El archivo de Arquitectos Mexicanos de la Facultad de Arquitectura de la UNAM: retrospectiva y compromiso. Arq.Urb, (9), pp. 56-72.

Cruz, L., Drago, E. & Hernández, M. (2020). Patrimonio documental: memoria y futuro del Archivo de Arquitectos Mexicanos. bitácora arquitectura, 45, 78-85. https://doi:10.22201/fa.14058901p.2020.45.77625

Difusión cultural Fa. [Difusión cultural FA] (18 de noviembre de 2021). Conociendo el Archivo de Arquitectos Mexicanos [Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=7iyTCpBoaDE

Foucault, M. (1976) Cours du 14 janvier 1976. En: Il faut défendre la sociéte. Cours au Collège de France (pp. 20-36). Gallimard-Seuil.

Foucault, M. (2004). Nietzsche, la genealogía, la historia. Pre-textos.

Foucault, M. (2010). Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión. Siglo XXI Editores.

Foucault, M. (2014). Del gobierno de los vivos. Fondo de Cultura Económica.

García Canal, M. (2017). Poder: relación de fuerzas, enfrentamiento, lucha, batalla. En: Moreno, H. y Alcántara, E. (coord.) Conceptos clave en los estudios de género. Volumen 1 (pp. 233-246). Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones y Estudios de Género.

García Canclini, N. (2016). Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad. Debolsillo.

González Mateos, A. (2017). Representación. En: Moreno, H. y Alcántara, E. (coord.) Conceptos clave en los estudios de género. Volumen 1 (pp. 277-288). Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones y Estudios de Género.

Hurtado, M.E. (1997) La trayectoria de las Mujeres en la Arquitectura del México Contemporáneo (1932-1997). [Tesis de maestría]. Facultad de Arquitectura, Universidad Nacional Autónoma de México.

Instituto Mexicano para la Competitividad [IMCO]. (17 de noviembre de 2024). Arquitectura y Urbanismo. Cuántos son. https://comparacarreras.imco.org.mx/#Inicio

Jiménez-Esquinas, G. (2016). De “añadir mujeres y agitar” a la despatriarcalización del patrimonio: la crítica patrimonial feminista. Perspectivas revista ph, (89), pp. 137-140. https://doi.org/10.33349/2016.0.3708

Lamas, M. (2017). Género. En En Moreno, H. y Alcántara, E. (coord.) Conceptos clave en los estudios de género. Volumen 1 (pp. 183-193). Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones y Estudios de Género.

López, H. (2009). Discursos culturales, memoria histórica y políticas de la afectividad (1939-2007). I/C- Revista Científica de Información y Comunicación, (6), pp. 363-381. http://dx.doi.org/IC.2009.01.17

López, H. (2018). Memoria. En Moreno, H. y Alcántara, E. (coord.) Conceptos clave en los estudios de género. Volumen 2 (pp. 183-193). Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones y Estudios de Género.

México en la memoria del mundo (21 de septiembre de 2023a). Archivo histórico, Fundación Sordo Madaleno A.C. https://www.memoriadelmundo.org.mx/documento/archivo-historico-fundacion-sordo-madaleno-a-c/

México en la memoria del mundo (21 de septiembre de 2023b). Fondo de la Antigua Academia de San Carlos. https://www.memoriadelmundo.org.mx/documento/fondo-de-la-antigua-academia-de-san-carlos/

Muriel, D. (2016). El modelo patrimonial: el patrimonio cultural como emergencia tardomoderna. PASOS, Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, vol. 14 (1), pp. 181-192. https://doi.org/10.25145/j.pasos.2016.14.012

Museo Nacional Terry (9 de octubre de 2020). Diálogo: Decolonialidad y patrimonio. Miradas desde el mundo andino [Video]. Facebook https://www.facebook.com/MuseoNacionalTerry/videos/967532397064276

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO] (2024) El texto de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. https://ich.unesco.org/es/convenci%C3%B3n

Orozco, Y. & Guerrero, S. (2022). Género y biología, cultura y naturaleza. Dualismos a cuestionar para una educación en biología transgresora. Entrevista a Siobhan Guerrero Mc Manus. RIEcim. UFT, vol. 2 (2), pp. 14-24.

Osborne, R. (2020). Debates en torno al feminismo cultural. En: Teoría feminista. Del feminismo liberal a la Posmodernidad 2. Malpaso Holdings.

Pérez Rocha, E. (2011). Los documentos patrimonio cultural de la nación mexicana. Diario de Campo, (6), pp. 59-63.

Perrot, M. (2006). Mon histoire des femmes. Éditions du Seuil.

Quiroga, C. (2024). Patrimonio, espacio urbano y perspectiva de género. CESCONTEXTO, (34), pp. 87-108.

Soto Calderón, A. (2023). Imágenes que resisten. La genealogía como método crítico. Instituto de Cultura, La Virreina Centre de la Image.

Vasallo, J. (2018). Mujeres y patrimonio cultural: el desafío de preservar lo que se invisibiliza. Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, Brasil, (71), pp. 80-94. http://dx.doi.org/10.11606/issn.2316-901X.v0i71p80-94

Wright, G. (1977). On the Fringe of the Profession: Women in American Architecture. En Kostof, S. (coord.) The Architect. Chapter in the History of the Profession. Oxford University Press.

6. Notas

[1] Se retoma el término que utiliza Walter Benjamin (2008) en sus Tesis sobre la historia para hablar del sujeto hegemónico, el que impone su discurso y su visión del mundo.

[2] Traducción propia, cita en inglés: “Archives have the potential to work towards dismantling the heteronormative, capitalist, racist patriarchy on many fronts and through many avenues”.

[3] Traducción propia, cita en inglés: “Museums are increasingly being questioned about the provenance of their collections and their description practices”.

[4] Para ahondar en esta concepción vinculada al archivo revisar el libro de Annet Dekker Lost and Living (In) Archives. Collectively Shaping New Memories.

[5] Helena López plantea que el tropo de la memoria es particularmente eficaz para pensar la relación entre hegemonía y subalternidad en contextos neocoloniales (2018, p. 183).

[6] Otra forma de entender el punto de origen que plantea la genealogía y que nunca va a ser el punto cero.

[7] El feminismo radical se define como tal debido a que, como la etimología del término lo indica, “se propone buscar la raíz de la dominación. Será radical en su teoría” (Amorós y de Miguel, 2020, p. 41).

[8] Traducción propia, cita en inglés: “In critiquing the classification of archival work and theory as scientific along with its related claims of truth, neutrality and objectivity, Schwarts & Cook employ feminist science and technology studies”.

[9] Traducción propia, cita original: “Feminist theory has had a significant influence in shaping understandings of the multifaceted relations between archives and power from the rise of postmodernism to the growth of social justice frameworks”.

[10] Estos aspectos también se pueden cuestionar desde los estudios más recientes de la biología que buscan distanciarse de los preceptos que guiaron los estudios biológicos modernos, cuya construcción refería a un determinismo que reifica el entendimiento de lo anatómico y lo genital, generando un sesgo heterosexista (Orozco & Guerrero, 2022).

[11] Se retoma la definición de Michel Foucault sobre la subjetivación: “la formación de procedimientos por los cuales el sujeto es llevado a observarse a sí mismo, a analizarse, a descifrarse, a reconocerse como dominio de un saber posible” (Foucault, 1976, p. 33).

[12] Se hace referencia al proceso de construcción de una identidad nacional mexicana, Emma Pérez explicita el papel que jugó el archivo en este proceso de construcción del relato histórico. “El propósito fue más allá de obtener una serie de datos son explicación alguna; ya había una razón enmarcada en la ideología de la época, el conocimiento de la historia antigua y colonial, principalmente de la primera, con el fin de sentar las bases del nacionalismo y el indigenismo, a desarrollarse más tarde en plenitud”. (Pérez, 2011, p. 60).

[13] Es el año de referencia que marca la página web informativa del archivo histórico de la Fundación Sordo, sin embargo, la fundación sigue activa por lo tanto se asume que su labor se extiende al presente año.

[14] Se decide un cambio de nombre, en 2022, debido a que la más reciente adquisición del fondo es el archivo de la arquitecta Martha Elena Campos Newman. En la página de la FA ya se encuentra el archivo con su nuevo nombre: https://arquitectura.unam.mx/alumnado/bibliotecas/acervo-de-arquitectura-mexicana

[15] El mismo que es validado por la UNESCO y el CMMM. Las disposiciones de la UNESCO se organizan en convenciones que buscan garantizar la conservación de los bienes del Patrimonio Mundial, sensibilizar al público y promover el papel de las comunidades en la aplicación de las convenciones. Por ejemplo, la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial busca salvaguardar, respetar, sensibilizar y promover la cooperación y asistencia internacionales en pro del patrimonio cultural inmaterial a través de la identificación, documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valorización, transmisión y revitalización de este (UNESCO, 2024).

[16] “Tradicionalmente, el origen del patrimonio cultural tiende a vincularse a la Revolución Francesa, como reacción a la efervescencia revolucionaria y a una conciencia del devenir histórico que se ha ido asentando desde el periodo de la Ilustración. También ha sido asociado a la tradición romántica que le sucede durante el siglo XIX” (Muriel, 2016, p. 182). Para los fines de este ensayo crítico se toma como momento de emergencia la mitad del siglo XX debido a las implicaciones socio-culturales y económicas que lo enmarcan.

[17] Principalmente el feminismo radical plantea la utilización del “concepto de patriarcado como forma de dominación universal que otorga especificidad a la agenda militante del colectivo femenino” (Amorós & de Miguel, 2014, p. 31).

[18] La institucionalización del patrimonio documental en México inicia desde el principio del siglo XX, no obstante, es hasta la década del 80 de ese mismo siglo que se legislan y pautan las condiciones y valorizaciones que debe cumplir el patrimonio (Pérez, 2011). En esta misma década, como se menciona más adelante, los estudios de la memoria se estructuran para poner en cuestión los ejes delimitantes del patrimonio histórico.

[19] Los ámbitos de interés de la Convención del Patrimonio Mundial Cultural y Natural –precedida por la UNESCO y en la que se consolida el concepto de patrimonio histórico– se centraron en el turismo de corte patrimonial y en la introducción de políticas y legislaciones sobre el patrimonio cultural (Muriel, 2016). Estos son aspectos económicos que se vinculan al que se expone en el análisis en curso, pero de maneras complejas que, por no ser el objeto de estudio, no se revisarán aquí.

[20] El concepto se refiere a la puesta en escena de las tradiciones, García Canclini (2016) afirma que para que el patrimonio exista como fuerza política, este tiene que ser teatralizado en conmemoraciones, monumentos y museos.

[21] Para más información consultar el capítulo de Gwendolyn Wrigth en el libro The Architect.

[22] Traducción propia, nota original: “Four of her buildings, including E.1027, were incorrectly attributed to her collaborator, Badovici –an error that architectural historians eventually amended in 2000” (Cigliano, 2022, p. 40).

[23] Su trabajo está escrito en francés, que también hace uso del género masculino para referir a muchas personas de distintos sexos, en este caso nos referimos al español que hace el mismo uso del género masculino. Cita original: « en cas de mixité, elle use du maculin pluriel : ils dissimule elles » (Perrot, 2006, p. 23).

[24] Las colectivas que llamaron a paro, principalmente, fueron las Mujeres Organizadas de la Facultad de Arquitectura (M.O.F.A) y las Feministas FA (Aguilar, 2022a).

[25] Cita en idioma original: « Dans un couple dont l’homme est célèbre, on conservera les papiers du mari, pas ceux de sa femme. Ainsi on a gardé les lettres de Tocqueville à son épouse ; pas celles que celle-ci lui addressait » (Perrot, 2006, p. 24).

[26] Traducción propia, cita en inglés: “we have undeniably contributed to establishing the canon of whiteness in architecture”.

[27] Traducción propia, cita en francés: « La destruction de traces opère aussi. Elle est socialment et sexuellement sélective. Dans un couple dont l’homme est célèbre, on conservera les papiers du mari, pas ceux de sa femme. […] Opère aussi une autodestruction de la mémoire féminine. Pénétrées de leur insignificance […] au soir de leur existence, détruisaient – ou détruisent – leurs papiers personnels » (Perrot, 2006, pp. 24-25).

[28] Traducción propia, cita en inglés: “For a long time, we did not question how descriptions could perpetuate injustice and exclusion”.

[29] Actualmente los cuerpos estudiantiles de las licenciaturas en arquitectura están compuestos casi por un 50% de mujeres. Sin embargo, este porcentaje baja al 31.1% cuando se trata del desarrollo en el campo profesional (IMCO, 2024).

[30] Doctora en filosofía y docente de Estética y Teoría del Arte, realiza un proyecto de investigación artística en relación con los funcionamientos de las imágenes en La Virreina Centre de la Image, en Barcelona.

[31] Traducción propia, cita en inglés: “Schwarts and Cook critique the archival proffesion’s lag in theorizing power in relation to archives and records as well as the field’s general detachment from political engagement”.

[32] Traducción propia, cita en ingles: “We found that (almost unintentionally) our object choices blurred such conventional boundaries between acts of designing and inhabiting”.