Heritage and Urban-Historic Landscape: An interpretative perspective

Francisco J. Fuentes Faríasa

aUniversidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Facultad de Arquitectura: E-mail, ORCID, Google Scholar

Recibido: 2 de junio del 2022 | Aceptado: 31 de octubre del 2022 | Publicado: 30 de noviembre del 2022

Resumen

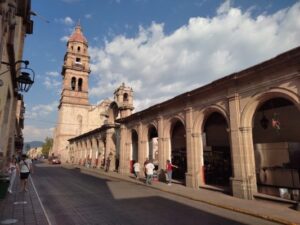

El punto de vista de los individuos (los sujetos, o actores socio-urbanos) ha sido motivo de diversas reflexiones durante el último siglo. En el siguiente escrito se aborda ese punto de vista, su relación con lo construido, y con la sociedad; se examina la problemática de lo que significa para ellos el patrimonio construido, desde una base interdisciplinar, científico-humanista. Se compararon algunas categorías conceptuales que aluden a la vida simbólica y cotidiana de las personas, tales como: paisaje cultural, patrimonio cultural, paisaje urbano-histórico, agencia, imaginarios urbanos, representaciones sociales, interacción simbólica, etc. Se observó, en varias disciplinas revisadas aquí, qué hay en común entre ellas; se analizaron también los fenómenos de significado, y se reconoció que puede hablarse de cambios metodológicos (giros) en las ciencias sociales de finales del siglo pasado, al considerar también los fenómenos culturales como redes de significado, como construcción y transmisión de sentido. Se tomó el caso de una ciudad colonial mexicana (Morelia), cuyo Centro Histórico es motivo de procesos de gentrificación y turismo internacional, lo que incide en los imaginarios urbano-sociales (modelos cognitivos; disposiciones para la acción, la interacción, y la interpretación) que comparten sus habitantes en la vida cotidiana. La base teórico-conceptual procede de la Geografía Humana (cultural, constructivista), la Sociología Fenomenológica, los Estudios Urbano-culturales, la Antropología Urbana y cognitiva, y la Arquitectura Fenomenológica, entre otras. Se confirmó que el significado de lo que la gente dice, hace, e imagina, se halla en la confluencia de lo social, lo edificado, y lo subjetivo o mental.

Palabras clave: cognición, interacción simbólica, subjetividad

Abstract

Over the last century, various reflections have been made on the standpoint of individuals, subjects, or socio/urban actors.. The following article addresses this standpoint and its relationship with what has been built, and with society. The problem of what built heritage means to them is examined from an interdisciplinary, scientific-humanistic basis. Some conceptual categories that allude to the symbolic and daily life of people were compared, such as: cultural landscape, cultural heritage, urban-historical landscape, agency, urban imaginaries, social representations, symbolic interaction, etc. The commonalities of several disciplines reviewed were noted, as well as the phenomena of meaning. And methodological changes (turns) in the social sciences of the end of the last century were recognizable, considering cultural phenomena as networks of significance , and as construction and transmission of meaning. The case of Morelia (a Mexican colonial city) was examined , its Historic Center is the subject of gentrification processes and international tourism , which affects urban-social imaginaries (cognitive models, or schemes for action, interaction, and interpretation) shared by its inhabitants in daily life. The theoretical-conceptual basis used comes from Human Geography (cultural, constructivist), Phenomenological Sociology, Urban-cultural Studies, Urban and Cognitive Anthropology, and Phenomenological Architecture, among others. It confirmed that the meaning of what people say, do, and imagine lies at the confluence of the social, the buildings , and the subjective or mental.

Keywords: cognition, symbolic interaction, subjectivity.

Introducción

El siguiente trabajo aborda la vida cotidiana, subjetiva, mental, y significante de los habitantes del espacio urbano. En particular, se revisa el caso de una ciudad (Morelia, México), cuyo Centro Histórico, incluído en la Lista Mundial del Patrimonio, es motivo de un acelerado proceso de gentrificación, en el cual persisten los Imaginarios sociales y las representaciones simbólicas de una ciudad virreinal caracterizada por su vocación universitaria, por su Conservatorio de Música, por la vida conventual y sus festividades religiosas y populares, y por el estilo arquitectónico propio de dicho Centro, que le distingue de otras ciudades históricas mexicanas. En este escrito se pretende determinar los Imaginarios sociales que persisten en la ciudad de Morelia. ¿Cuáles son éstos? ¿Cómo demostrar que orientan la percepción? Como recurso metodológico, se planteó elaborar una lista breve de testimonios de personas dedicadas a mantener algunas tradiciones culturales urbanas de dicha ciudad, tratando de determinar, mediante esos testimonios, qué tipo de imaginarios y representaciones socio-urbanas persisten en la zona de estudio.

Se revisaron también los principios de un enfoque constructivista sobre lo social y lo cognitivo, y se planteó que los Imaginarios configuran la cognición social, y el conocimiento ordinario bajo la forma de teorías del sentido común. Desde un marco teórico hermenéutico, estos imaginarios son interpretados como esquemas cognitivos que orientan la percepción, por lo cual su estudio involucra también una base neuro-fenomenológica. Se tomaron estas bases de la Geografía Humana, de las Ciencias Sociales, la Arquitectura fenomenológica, las neurociencias y las Ciencias Cognitivas, mediante una crítica de teorías y conceptos que llevó a cuestionar la idea de que el significado de las experiencias simbólicas e intercorporales se debe a eventos del cerebro. Contrario a ello, se observó que la categoría teórica Imaginario social se aproxima a otras propuestas para el estudio de la subjetividad, la cultura, y la dimensión significante del espacio urbano-arquitectónico, mediante la figura de los esquemas cognitivos que orientan la percepción y los significados mediante interacción e intercorporalidad, y mediante cognición situada.

¿Por qué la gente percibe unas cosas y otras no? ¿Qué orienta la percepción, los significados, perceptos y conceptos? La tradición fenomenológica pone en boga la idea de la intercorporalidad, y el contexto habitado (el mundo de la vida), como factores determinantes en la comprensión, transmisión, y construcción de significados, es decir en la cultura. De hecho, hoy se compara a la cultura con una red de significados que se transmiten de modo intergeneracional, señalando que hay, por tanto, una transmisión cultural y una acumulación de significados (de la Garza, 2018, pp. 180, 190, 195). También se confirma que las transmitidas culturalmente son, al mismo tiempo, teorías del sentido común y sistemas de reglas de constitución de sentido y significados, así como modelos para la acción, interacción, y representación, y son además esquemas cognitivos.

Desde la propuesta de este trabajo, al abordar la cognición social y la intercorporalidad como factores en la producción de sentido, puede señalarse que las representaciones mentales, los Imaginarios sociales y los paisajes culturales, no consisten solamente en procesos cerebrales, sino que ocurren en el tiempo-espacio de las interacciones sociales y simbólicas, es decir, que configuran una cognición situada. Se exponen en seguida los resultados de la investigación, tanto de carácter teórico-metodológico como de campo.

Patrimonio, Paisaje, y Mundo de Vida

De acuerdo a la versión de algunos autores (Fuentes, 2022a, 2022b), el espacio arquitectónico ha sido comparado con el lenguaje humano en su condición de significante (aludiendo a la disyunción conceptual ‘significado-significante’, como herramienta teórica de la Semiología, o teoría de los signos). Así, el punto de vista de los actores socio-urbanos implica una atribución de significado al espacio edificado, pero también a lo que otros dicen, hacen, e imaginan. Se ha mostrado que dichos actores comparten modelos o esquemas de disposiciones para actuar, percibir, y representar su mundo cotidiano, y que el espacio construido y las interacciones, sociales y simbólicas, son también planos de sentido y de significación. Así, los significados que la gente atribuye a la ciudad (espacio público, traza urbana, edificios y monumentos, etc.), son compartidos mediante interacción social y simbólica, mediante intersubjetividad e intercorporalidad, mediante cognición social, y teorías del sentido común.

Véanse por ejemplo los casos que se identifican como Patrimonio Cultural Inmaterial, mismos que involucran tanto a la cultura objetivada (indumentaria, monumentos, bebidas y alimentos, objetos festivos y de culto, símbolos religiosos, y danzas), como también la cultura interiorizada (ideología, mentalidades, imaginarios y representaciones simbólica, actitudes y creencias (Giménez, 2007, p. 44). En tales casos, pueden citarse ejemplos como los que se muestran en las imágenes siguientes: en las Figuras 1se trata de la fiesta de carnaval “El Torito de petate”, propia de Morelia; la Figura 2, por su parte, corresponde a una procesión de las fiestas de Pascua, y los Imaginarios de vocación religiosa de la ciudad. La persistencia de los Imaginarios de una ciudad novohispana puede identificarse en las Figuras 3. Otro Imaginario vigente es el de la Fiesta de las Ánimas, o Día de Difuntos, como muestran las figuras 4. Además, las Figuras 5 exponen aspectos de los Imaginarios sobre la comida tradicional, y sobre personajes universitarios y de la gesta independentista de inicios del Siglo XIX.

Ante estas manifestaciones culturales, es que se justifica el acercamiento a la Hermenéutica, una rama de la filosofía dedicada a la interpretación de significados, ya que éstos representan distintos problemas metodológicos en Ciencias Sociales, pero también en Diseño, y en las Ciencias Cognitivas y del Comportamiento.

Como ya se mencionó, en escritos anteriores (Fuentes, 2022a, 2022b) se abordaron algunos conceptos clave, importantes en las áreas disciplinares referidas en la Tabla 1, tales como identidad, espacialidad, habitar, imaginarios urbanos, y representaciones sociales, entre otros, los cuales pretenden mostrar el punto de vista de los habitantes, es decir, la manera en que ellos ven el mundo, las emociones asociadas a ese punto de vista, etc. De tal modo, existe la necesidad de referir el problema del significado de las acciones e interacciones culturales que se aborda aquí, donde se propone que el mundo de vida[i] es un mundo de significados socialmente compartidos, por ejemplo cuando se experimentan emociones y sensaciones, a manera de la “atmósfera” colectiva que resulta de las interacciones sociales, de la intercorporalidad, y de la relación con los lugares construídos (considerando también las fachadas, patios, y textura interior de los monumentos y edificios antiguos, hoy usados como museos, hoteles, instituciones educativas, etc).

La propuesta planteada en este escrito es que los Imaginarios socio-urbanos de Morelia, las constelaciones de imágenes constitutivas de identidades culturales, de representaciones e interacciones, sociales y simbólicas, como ocurre con el Patrimonio Cultural Inmaterial y con los Paisajes Culturales y Urbanos, son paisajes cognitivos (que ocurren en forma de teorías del sentido común) que permiten construir significados, y transmitirlos de manera intergeneracional. Considerando que la cultura y la sociedad han planteado distintos retos en la historia de las ciencias y las humanidades, retos tales como el origen del lenguaje, de los valores y normas sociales, de las creencias y del pensamiento, o de las constelaciones de imágenes que forman parte del mundo imaginario y subjetivo de los habitantes urbanos, una condición es que se presenten siempre los fenómenos de significación. Así, se propone la revisión breve de ciertos conceptos clave actualmente en boga como tema de investigación interdisciplinar; conceptos que aparecen a continuación:

1) los imaginarios, representaciones, paisajes, y herencia cultural (arte popular, gastronomía, danzas, fiestas de difuntos, etc.), mismos que son abordados como sentido práctico, como cognición social, y como teorías del sentido común, según la epistemología constructivista de Piaget (García, 2000, 2006), ya que la gente –los habitantes o actores socio-urbanos- atribuyen significado al espacio habitado, y se orientan en la vida cotidiana mediante teorías del sentido común, a las cuales Bourdieu (2007) llamaba “sentido práctico”.

2) Que dicho sentido práctico es construido socialmente, mediante interacción social y simbólica, mediante intersubjetividad e intercorporalidad (lenguaje corporal, gestos y entonaciones del habla, imágenes, como elementos no verbales de la producción de sentido), y mediante conceptualización y desarrollo de teorías del sentido común.

3) Que en un enfoque interdisciplinar puede acudirse a las neurociencias y a las ciencias cognitivas para abordar los imaginarios y paisajes lingüístico-culturales en términos de conocimiento ordinario (cognición social), es decir, el conocimiento que poseen todas las personas acerca de lo que hacen y dicen los demás, como un proceso de conceptualización y de desarrollo de teorías del sentido común para las prácticas cotidanas de construcción y reconstrucción de lo social.

Enseguida se expone cómo ha surgido el interés por el significado de la vida mental o subjetiva de los habitantes urbanos, actores, o agentes, según los distintos enfoques para su estudio, desde los cuales se acuñaron los conceptos clave indicados en la Tabla 1, donde también se pueden apreciar las principales propuestas durante el siglo anterior, a nivel teórico y epistémico. Algunas de esas corrientes de investigación se revisan aquí, en un procedimiento de comparación y elucidación conceptual, para mostrar que los fenómenos llamados Paisajes Culturales y Patrimonio Cultural Inmaterial son prácticas cotidianas de construcción y reconstrucción de lo social, y de producción de significados.

De hecho, hoy se compara a la cultura con una red de significados que se transmiten de modo intergeneracional, señalando que hay, por tanto, una transmisión cultural y una acumulación de los mismos (de la Garza, 2018, pp. 180, 190, 195). Se confirma también que lo transmitido culturalmente conforma, al mismo tiempo, teorías del sentido común y sistemas de reglas de constitución de sentido y significados, así como modelos para la acción, interacción, y representación, además de convertirse en esquemas cognitivos.

En las conclusiones se verá hasta qué punto puede señalarse que ha ocurrido un cambio de paradigma en la investigación sobre teorías sociológicas y de la mente, a partir del surgimiento de las metodologías cualitativas y de la adscripción a los paradigmas hermenéutico y fenomenológico. Desde la propuesta de este trabajo, de abordar la cognición social y la intercorporalidad como factores en la producción de sentido, puede señalarse que las representaciones, imaginarios, y paisajes lingüísticos, no consisten solamente en procesos cerebrales, sino que ocurren en el tiempo-espacio de las interacciones sociales y simbólicas.

Imágenes del Espacio Habitado

La imaginación apenas recientemente ha sido tomada en cuenta en las Ciencias Sociales, gracias a pensadores como Mircea Eliade, Gaston Bachelard, Cornelius Castoriadis, y Gilbert Durand, entre otros, quienes consideraban que lo imaginario también constituye un rasgo del conocimiento y de la racionalidad. Un acercamiento a la obra de estos filósofos, desde las disciplinas señaladas en la base teórica de este trabajo, permitió observar la propuesta sobre Imaginarios sociales como una propuesta acorde a enfoques hermenéuticos, pero también científico-cognitivos. Bajo una metodología interpretativa, el problema de los fenómenos de significado puede entenderse desde el ángulo de la cognición social vista como una cognición situada, corporizada, y enactiva, desde la cual el significado se construye en la vida cotidiana. Por otra parte, el instrumental neurocientífico permite observar nuevas áreas de estudio acerca de los fenómenos de la percepción, y del uso de categorías lingüísticas, para darle sentido a lo percibido como un todo. El imaginario sería la fuente o el origen de las imágenes que podemos percibir mediante instrumentos sensitivos.

Uno de los principales estudiosos del Imaginario social, Pintos (2015, p. 156), señala que, en esa línea, se produce un enorme número de reflexiones filosóficas, antropológicas, comunicativas y sociológicas, porque implican procesos complejos, tales como la percepción y la comunicación, el lenguaje (oral, escrito, corporal), la hermenéutica de los significados, y la no menos extensa investigación sobre los símbolos. Este autor concluye que el rumbo hacia donde van los estudios sociales y urbanos es el pensamiento de la complejidad, y la Teoría de Sistemas como modelo constructivista del conocimiento, como modelo de la construcción social, y de la construcción y transmisión cultural de los significados, bajo el modelo de una Concepción sistémica y sociocibernética.

En trabajos anteriores se tocaron temas recientes sobre teoría, historia, y crítica del diseño urbano-arquitectónico, temas que atañen a las funciones sociales, culturales, y simbólicas del espacio construido, pudiendo señalar ahora que la cuestión del significado de las formas arquitectónicas persiste en las reflexiones contemporáneas, pues no puede pensarse en el significado del patrimonio construido sin traer a la mente a sus constructores, diseñadores, y habitantes, por lo cual es necesario repensar en sus aspectos intangibles. De ese modo, diversos teóricos han ampliado el campo de estudios hacia otras disciplinas, con el fin de aclarar cuestiones sobre los fenómenos de significado que pueden verse reflejados en el patrimonio edificado y en los paisajes culturales y urbanos, puesto que estas esferas coinciden necesariamente en los fenómenos constructivos y territoriales.

Se puede resumir lo anterior anotando que, en la Geografía Humana y en las Ciencias Sociales, se han producido transformaciones a las que se ha dado por llamar “giros” o cambios en los paradigmas o bases teórico-metodológicas; por ejemplo, los giros espaciales (interpretativo, cultural) de las disciplinas mencionadas en la tabla 1.

Tabla 1. Esquema simplificado de las bases teóricas, epistémicas, y metodológicas de la subjetividad.

| Dominio Categorial Interdisciplinar | Conceptos Clave | Paradigma o definición de la realidad (teorías del conocimiento; por qué, y cómo se estudia ese campo de la realidad). |

| -Teoría Social (Ciencias Sociales que examinan el significado de las acciones humanas)

|

Agencia (significado)

Interacción social y simbólica Experiencia Cualitativa Subjetividad

|

Construccionismo Social. Fenomenología y Hermenéutica. Alfred Schütz; Max Weber; Bourdieu. Ciencias del Espíritu (Humanidades). Método Comprensivo

Véase: de la Garza (2018); de la Garza y Leyva (2012); Giddens (2006); Bourdieu (2007). |

| -Geografía Humana (Cultural)

-Psicología Social

|

Habitar; Identidad (pertenencia); Vida Cotidiana.

Paisaje Cultural; Paisaje Urbano-Histórico Representación Social Imaginarios Socio-Urbanos |

-Historicismo; Filosofía Existencial (Heidegger); Hermenéutica y Fenomenología.

-Constructivismo/Epistemología Genética (Piaget) Véase: Bedoulay (2012); Claval (2012); Lindón y Hiernaux (2012); Pintos, 2015) |

| -Antropología Social-Cultural

-Estudios Culturales y Urbanos -Sociología Urbana

|

Cosmovisión; Identidad Cultura (ideología normas, valores, mitos, religión, roles, clase, etnicidad, género)

Paisaje Cultural y Paisaje Urbano-Histórico; Patrimonio Inmaterial. |

-Interaccionismo/Etnometodología

-Semiología-Lingüística Estructural Fuentes: Giménez (2007); Bourdieu (2007) |

| -Antropología Cognitiva

-Ciencias Cognitivas (Piaget, Lakoff, Maturana y Varela); Lingüística Cognitiva

|

Conocimiento Ordinario Conceptualización; Percepción.

|

Filosofía Interpretativa (Gadamer, Ricoeur)

Constructivismo; Epistemología Genética Fuentes: García (2000, 2006); Pintos, 2015. |

| -Arquitectura Fenomenológica

-Sociología Fenomenológica |

Cognición social; Interacción-Intercorporalidad; Empatía; Mundo de Vida.

|

Neurofenomenología; Mente Corporizada; Enactivismo

Fuentes: Mallgrave (2018); Robinson y Pallasmaa (2015); Gallagher (2017a, 2017b); Pérez-Gómez (2016); Otero-Pailos (2010) |

Según se observa en las imágenes anteriores, cuya intención ha sido mostrar la relación entre las acciones e interacciones sociales y el espacio público (figura 6), puede confirmarse que, como señala Pérez-Gómez (2015, p. 228) la arquitectura urbana es a la vez un plano simbólico y significante donde se establecen límites y hábitos, y donde sus edificios no aparecen primeramente como un objeto, sino que se presentan dentro de los fines prácticos o intenciones de sus habitantes (figura 7). Por ello, entre los principales hallazgos de este trabajo se mencionan actuales líneas de investigación de tipo interdisciplinar, las cuales suponen un rebasamiento de las premisas cartesianas sobre el conocimiento, sobre la sociedad, y sobre la vida subjetiva, mental, psicológica, o privada, según la línea de estudios correspondiente. Una línea es la del constructivismo, término usado para referirse al conocimiento, a la sociedad, en cuyo caso se emplea el término construccionismo social, y también se recurre a la subjetividad o al ámbito psicológico. Este enfoque resulta cercano a la teoría de la acción, o Estructurismo (Giddens, 2006), al configuracionismo (de la Garza, 2018), y a la teoría del habitus y del sentido práctico (Bourdieu, 2007), ya que también estas descripciones de lo social remiten a pensar en esquemas mentales o cognitivos, en modelos o disposiciones para la acción, interacción, y representación. La idea del Imaginario social es un esquema dinámico, no como una representación que está ocurriendo en la mente de las personas, sino como un proceso social, mismo que orienta la manera en que ellos perciben.

Aún cuando Pintos (Pintos, 2015; Aliaga, 2011) enfatiza que los Imaginarios orientan exclusivamente la percepción, puede observarse que ésta es inseparable del manejo de categorías y conceptos, para traer al plano del discurso lo percibido. Aquí es cuando se acude a las Ciencias Cognitivas, pues su foco de estudios es la relación entre la forma en que la información de lo percibido es registrada en el cerebro, y luego ordenada en categorías lingüísticas y conceptos, o palabras clave. Así, se establece que, si bien dependemos de la actividad de un órgano altamente complejo como el cerebro, también se ha mostrado que el cerebro no podría cumplir su trabajo sin la socialización ni la transmisión cultural, es decir, sin el aprendizaje ni la transmisión cultural de significados. En suma, el cerebro se halla a su vez comprometido en un contexto socio-arquitectónico, ecológico, y cultural, en el cual todos vivimos (Robinson, 2015, p. 3; Pérez-Gómez, 2016, pp. 155, 158, 228, 230; Gallagher, 2017a, pp. 12, 13, 20, 21, 40, 66, 67). Además, en cuanto a las funciones tanto sociales como significantes, simbólicas, y comunicativas, del espacio urbano-arquitectónico, parece válido decir que éstas funciones presentan un reto en la medida que se refieren a la subjetividad humana, es decir, al mundo de los significados, un tema que sólo hasta hace tres o cuatro décadas empezó a tratarse en las discusiones sobre epistemología y metodología de las ciencias sociales (de la Garza, 2012, p. 400; 2018, pp. 17, 22, 57, 58, 63,.175, 176), así como en la Geografía Humana, en su vertiente cultural, constructivista, e interpretativa (Hiernaux & Lindón, 2012, pp. 11, 13; Berdoulay, 2012 pp. 49, 50).

Así, se planteó en la presente investigación, la necesidad de explorar las metodologías más usuales para estudiar la subjetividad humana, tanto desde las ciencias sociales desde la filosofía, las neurociencias, y las ciencias cognitivas, lo cual permitió confirmar un cambio en los modelos teóricos del conocimiento y del espacio, cambio ocurrido durante la segunda mitad del siglo pasado, en el cual surgen las metodologías cualitativas y los enfoques fenomenológicos y hermenéuticos en diversas disciplinas, entre ellas las que atañen al diseño urbano-arquitectónico: Filosofía, Ciencias Sociales, Estudios Urbanos, Geografía Cultural, y Arquitectura.

Lo primero que se advierte es la cercanía entre los conceptos clave señalados en la tabla 1, que han sido manejados ampliamente en las ciencias sociales y en las humanidades para abordar el estudio de la sociedad, la cultura, y la vida mental, simbólica, o subjetiva de los actores o agentes socio-urbanos, en la medida que dichas experiencias de vida involucran lo que puede llamarse esfera o dimensión semiótica: el mundo de los significados. Y como tal, ese mundo se manifiesta por ejemplo en la ideología, las normas, los valores, los mitos, la religión, los roles, la clase, la etnicidad, y el género (Claval, 2012, p. 22), en los hábitos o modelos para la acción, en imaginarios urbanos, creencias, representaciones simbólicas, identidad, espacialidad, pertenencia o arraigo a los lugares, y en la interacción social y simbólica, entre otros. Se señaló arriba que una premisa para el presente trabajo es que el patrimonio cultural inmaterial, por ejemplo, la comida, la música, las danzas, el arte popular, etc., está hecho de representaciones, e interacciones sociales y simbólicas, de constelaciones de imágenes (imaginarios), que orientan las acciones cotidianas de los habitantes. Y por lo tanto puede ser definido como conocimiento ordinario, y ser abordado desde la Epistemología Genética o Constructivista de Piaget (García, 2000, 2006). Así, se planteó al inicio del escrito que los habitantes del espacio construido se orientan en la vida cotidiana mediante teorías del sentido común, y que a los procesos de atribución de significado se les puede relacionar con las experiencias subjetivas de la identidad y la pertenencia a los lugares, tal como ocurre en el patrimonio inmaterial y en los paisajes culturales y urbanos.

Por otro lado, el conocimiento ordinario no puede ubicarse solamente en el plano discursivo, sino también en las interacciones (intercorporalidad), y en los imaginarios sociales, donde es cada vez más evidente el papel de las imágenes como expresión gráfica omnipresente en las sociedades contemporáneas, ya que “(…) la imagen constituye una expresión sintética de la relación de las personas con su espacio” (Hiernaux & Lindón, 2012. p. 9).

Contexto Socio-Urbano y Construcción de Significados

Así, entre otros resultados, se tienen además algunos enfoques recientes, o corrientes de estudios, tales como la geografía constructivista (Lindón & Hiernaux, 2012), el estructurismo y la Teoría Social (Giddens, 2006); de la Garza, 2018, 2012; de la Garza & Leyva, 2012), que han mostrado la importancia del papel de los individuos o los actores sociales en el entendimiento de lo social, y también han demostrado que buena parte del mundo subjetivo, y de sus experiencias mentales, ocurren en forma de imaginarios y representaciones simbólicas, es decir, a través de procesos de producción de sentido.

Por su parte, Claval (2012, p. 29), señala que “(…) el imaginario agrupa las representaciones que las personas construyen del mundo que les rodea, y aquellas que nacen de las pulsiones de su ser profundo.” Un connotado urbanista contemporáneo (Jordi Borja; citado por Berdoulay, 2012, p. 60), comenta que los Imaginarios suceden como “un entrecruzamiento entre el lugar, el sujeto, y la alteridad”. Profundo estudioso del fenómeno urbano, Borja puntualiza la necesidad de un enfoque interdisciplinar (véase en el prólogo a libro de Sánchez & Domínguez, 2014, pp. 13, 14), como también lo plantea el mismo Berdoulay, (2012, p. 62) al señalar que “la mediación del imaginario le permite al sujeto y al lugar construirse dentro de las relaciones complejas que se tejen entre el ser humano y su medio.” Así pues, se puede confirmar en este punto, que la subjetividad (el mundo de los significados, que los pragmatistas defienden como “mundo privado”) sigue siendo importante en la teoría social del presente siglo, ya que “(…) aparece en muchas teorías actuales, como recuperación parcial de las corrientes hermenéuticas” (de la Garza, 2018, p.176), como se verá en seguida.

Así, las líneas de investigación sobre Imaginarios sociales permiten acceder al campo de las Ciencias Cognitivas, al situar en el foco de análisis la facultad de percepción, un tema complejo si se toma en cuenta que los humanos perciben el mundo circundante desde distintos formatos perceptuales: visual, auditivo, háptico, etc., y que es el cerebro el encargado de dar cohesión a la información procedente de los sentidos. Así, ya que los Imaginarios son entendidos como procesos de orientación de la percepción, se exponen enseguida algunas consideraciones al respecto. Una vez reunida la información acerca de los Imaginarios del Centro Histórico de Morelia, se pueden señalar algunos rasgos de la manera en que dichos Imaginarios orientan la percepción de las personas.

En una primera aproximación, se observan ciertas categorías perceptuales que podrían influír en la percepción de las personas, y que pueden hallarse en las prácticas culturales citadas como Patrimonio Cultural, tal como se muestra en la Tabla 2.

Tabla 2. Imaginarios socio-urbanos en el Centro Histórico.

| Tipo de Imaginario Socio-Urbano:

Espacialidad.

Identidad-habitar.

Pertenencia-migración.

Creencia religiosa.

Estudios Universitarios, Héroes nacionales Guerra de Independencia.

|

Categoría perceptual/Representación simbólica

-Tiempo de lluvias- frío-estación seca. -Carnaval. -Sonidos de las procesiones, rezos, tambores y trompetas. -Sabor de los alimentos de la milpa: elotes, uchepos (Creencias sobre su preparación y cocimiento). -Sonidos de la fiesta popular Torito de petate; música de viento, gritos, danzar-caminar por las calles durante horas. -Sabor del atole o ponche en la Fiesta de las Ánimas (Fiesta de Difuntos); ofrendas a los difuntos en espacios públicos. -Música popular en los Portales del Centro Histórico. Música de la Tierra Caliente (sur de Michoacán), de Estudiantina, Mariachi, Pirekua. -Leyendas y relatos sobre edificios del Centro Histórico y sus túneles. Guerra de Independencia; desfiles conmemorativos.

. |

Puede verse en estos casos cómo los Imaginarios orientan la manera de percibir, pero también abren interrogantes acerca de la relación entre las categorías lingüísticas y la percepción. Como primeras conclusiones, se puede confirmar la posibilidad de nuevos enfoques (ciencias cognitivas de tipo interpretativo, teoría social (sociología fenomenológica), neurofenomenología, ciencias del comportamiento), para el abordaje de lo social y lo cultural, y en particular, del patrimonio cultural en sus diversas acepciones (paisaje cultural, paisaje urbano-histórico), ya sea que se entienda como prácticas de producción de lo social, como sistemas de reglas de constitución de sentido, como imaginarios y cosmovisión, como redes de significados, como teorías del sentido común, o conocimiento ordinario Así mismo, se puede determinar que las prácticas sociales, tales como las que ocurren bajo la categoría de Imaginario socio-urbano, y en ultima instancia, de Patrimonio Cultural Inmaterial, consisten en procesos cognitivos de 1) transmisión cultural (significados) para la producción y reproducción de lo social, y 2) de conocimiento ordinario mediante cognición social e intercorporalidad.

En cuanto a la primera observación, hay que señalar que las acciones, representaciones, e interacciones sociales y simbólicas asociadas a la categoría de Patrimonio Inmaterial, deben observarse en términos de procesos que ocurren en el espacio-tiempo, es decir, procesos históricos de transmisión cultural mediante el aprendizaje y la enseñanza de modelos cognitivos, y de sistemas de producción de sentido. Vale recordar que, de acuerdo con de la Garza (2018, p. 189), el proceso de dar sentido es análogo a la argumentación, a la auto-justificación o auto-explicación del por qué, del cómo, del cuándo, de con quién”. También se puede emplear el término ‘cognición social’, como la capacidad de tener conocimiento de los otros, y conocimiento del mundo cotidiano, mismo que permite a los sujetos comprender el sentido de lo que hacen los demás (Gallagher, 2017b, p. 221). Por ello el término ‘mundo de vida’ es tan relevante en la tradición fenomenológica, ya que es en la vida cotidiana donde los sentimientos y emociones son compartidos colectivamente, a manera de una “atmósfera” con la cual estamos en sintonía colectiva (Pérez-Gómez, 2016, pp. 3, 28, 29, 93; 2015, pp. 228, 229; Mallgrave, 2018 p. 44).

Así, parece claro que el concepto de ‘imaginario’ (el conjunto de imágenes significantes que caracterizan las acciones e interacciones sociales, y que contribuyen a la construcción de significados, en la producción de sentido, y a la transmisión cultural) sigue siendo pertinente para examinar el punto de vista de los habitantes urbanos y, por lo tanto, para abordar las categorías teóricas de Patrimonio Cultural, y Paisaje Urbano-Histórico.

Conclusiones: Interacción y Cognición Social

Si bien ya antes hubo investigaciones exhaustivas sobre los cambios de paradigmas disciplinares, o ‘giros’ metodológicos (cualitativos e interpretativos), en ciencias sociales, geografía humana, etc., una manera de aproximarse al problema es tomar los fenómenos de significado que acompañan a los imaginarios, y a las acciones e interacciones sociales, no solamente desde el plano del discurso sino también desde la intercorporalidad, desde el contexto socio-urbano-histórico, según las metodologías comprensivas e interpretativas. Vale recordar que, hasta la década de 1980, los fenómenos de significado no eran tomados en cuenta por las ciencias sociales de filiación positivista y reduccionista (es decir, convencidas de la pertinencia y universalidad de la metodología de tipo hipotético-deductiva). En la actualidad, la tradición hermenéutica es considerada como “una concepción genérica acerca de la realidad y del conocimiento”, cuyo propósito está en el problema de la comprensión del significado (de la Garza, 2018, p. 177), y de ese modo parece innecesario discutir si el punto de vista de los agentes sociales es interno o privado, pues “(…) el centro de la hermenéutica actual no será un supuesto mundo interno, sino el mundo de los significados” (de la Garza, 2018, p. 177).

Sin duda, todo lo relacionado con la capacidad humana de utilizar o “manipular” signos, es decir, de aprender, comprender, y producir significados, es inseparable de las acciones e interacciones sociales, por lo cual queda de manifiesto la necesidad de comprender mejor la relación entre las teorías sociológicas y la realidad social y subjetiva de los propios habitantes. Véase por ejemplo el término ‘doble hermenéutica’, de Giddens (2006), para señalar dos planos de interpretación del mundo social: la que realizan los actores habitantes de su propia vida cotidiana, y la que llevan a cabo los científicos sociales al interpretar a su vez lo ya interpretado por dichos actores. También Pierre Bourdieu admite “(…) una realidad intrínsecamente doble (2007, p. 218), por un lado, una ‘física social’ que comprende la corporalidad como inmediatez de las acciones e interacciones sociales, y por otro lado tenemos una “(…) fenomenología social que registra y descifra las significaciones que los agentes producen”. (de la Garza, 2018, pp. 180, 181)

Por otro lado, los estudios de la cognición ofrecen nuevos planos de búsqueda, nuevas preguntas ante las ya rebasadas sobre la subjetividad y el punto de vista en primera persona de quienes habitan los paisajes urbanos.

Referencias

Aliaga S., F. (2011). Entrevista a Juan Luis Pintos. Imagonautas 1(1). https://www.academia.edu/13833992/Juan_Luis_Pintos_La_ciencia_es_el_conocimient o_que_existe_en_el_marco_de_sus_posibilidades_

Bourdieu, P. (2007). El sentido práctico. Siglo XXI Editores.

Berdoulay, V. (2012). El sujeto, el lugar, y la mediación del imaginario. En: A. Lindón & D. Hiernaux (directores), Geografías de lo imaginario (pp. 49-64).

Claval, P. (2012). Mitos e Imaginarios en Geografía. En: A. Lindón & D. Hiernaux (directores), Geografías de lo imaginario (pp. 29-48). Anthropos-UAM.

De la Garza, E. (2018). La metodología configuracionista para la investigación. Gedisa Universidad Autónoma Metropolitana.

De la Garza, E. (2012). Grounded theory. Cantidad, calidad, y comprensión de significados. En: E. de la Garza Toledo & G. Leyva (editores), Tratado de metodología de las ciencias sociales: perspectivas actuales (pp. 397-419). Fondo de Cultura-UAM.

Fuentes Farías, F. J. (2022a). El espacio urbano-arquitectónico: su experiencia y significado desde una perspectiva fenomenológica. ARQUITECTURAS DEL SUR, 40 (62), 08-23. https://doi.org/10.22320/07196466.2022.40.062.01

Fuentes Farías, F. J. (2022b). Empatía y arquitectura: una propuesta fenomenológica. Hacia una teoría en activista del diseño urbanoarquitectónico. Revistarquis, 11 (2), 149-164. DOI: https://doi.org/10.15517/ra.v11i2.48075

Gallagher, S. (2017a). Enactivist interventions. Rethinking the mind. Oxford University Press.

Gallagher, S. (2017b). The significance and meaning of others. En: Ch. Durt, T. Fuchs & Ch. (Eds.), Tewes, Embodiment, Enaction, and Culture (pp. 217-227). Massachusetts Institute of Technology.

García, R. 2006 (2013). Sistemas Complejos. Conceptos, método y fundamentación epistemológica de la investigación interdisciplinaria. Editorial Gedisa.

García, R. (2000). El Conocimiento en Construcción. De las formulaciones de Jean Piaget a la teoría de sistemas complejos. Editorial Gedisa.

Giddens, A. (2006). La Constitución de la sociedad. Bases para la teoría de la estructuración. Amorrortu.

Giménez, G. (2007). Estudios sobre la cultura y las identidades sociales. CONACULTA-ITESO.

Hiernaux, D., & Lindón, A. (2012). Renovadas Intersecciones: la Espacialidad y lo Imaginario. En A. Lindón & D. Hiernaux (directores), Geografías de lo imaginario (pp. 9-28). Anthropos-UAM.

Lindón, A. (2012). “¿Geografías de lo imaginario o la dimensión imaginaria de las geografías del lebenswelt?”. En: A. Lindón & D. Hiernaux (directores), Geografías de lo Imaginario. Anthropos-UAM. (pp. 65- 86).

Mallgrave, H. F. (2018). From Object to Experience. The New Culture of Architectural Design. Bloomsbury Visual Arts.

Otero-Pailos, J. (2010). Architecture’s Historical Turn. Phenomenology and the rise of the Postmodern. University of Minnesota Press.

Pérez-Gómez, A. (2016). Attunement. Architectural Meaning after the crisis of Modern Science. Massachusetts Institute of Technology.

Pérez-Gómez, A. (2015). “Mood and meaning in architecture”. En S. Robinson & J. Pallasmaa, (Eds.), Mind in Architecture (pp. 219-235). Massachusetts Institute of Technology.

Pintos de Cea Naharro, J. L. (2015). Apreciaciones sobre el concepto de imaginarios sociales. Revista Miradas, 1(13). https://doi.org/10.22517/25393812.12281

Robinson S., & Pallasmaa, J. (2015). Mind in Architecture. Massachussets Institute of Technology.

Sánchez G., D. (2014). Identidad y Espacio Público. Ampliando ámbitos y prácticas. Gedisa.

NOTAS

[i] La categoría conceptual ‘mundo de vida’ procede de la tradición fenomenológica (Husserl), y se ha consolidado su uso en corrientes integrativas tales como la Sociología Fenomenológica, la Geografía Humana, la Arquitectura Fenomenológica, los Estudios Urbanos, y las Ciencias Cognitivas Interpretativas, entre otras. Véase Tabla 1.