Colonial and Republican heritage. Characterization of its techniques and materialities in the province of Jujuy (Argentina)

Jorge Tomasi

Arquitecto (FADU-UBA), Magíster en Antropología Social (ISES-IDAES-UNSAM), Doctor de la Universidad de Buenos Aires, área Geografía (Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires), Investigador Adjunto del Consejo Nacional de Investigaciones en Ciencia y Técnica (CONICET), con lugar de trabajo en el Laboratorio de Arquitecturas Andinas y Construcción con Tierra (Universidad Nacional de Jujuy). Profesor Adjunto de la materia “Arte y Arquitectura Colonial (Universidad Nacional de Jujuy). Miembro experto de ISCEAH y CIAV-ICOMOS. http://orcid.org/0000-0002-8568-4426

Julieta Barada

Arquitecta (FADU-UBA), Magister en Antropología Social (IDES-IDAES-UNSAM), Doctora de la Universidad de Buenos Aires, área Geografía (FFyL-UBA), Investigadora Asistente del CONICET, con lugar de trabajo en el Laboratorio de Arquitecturas Andinas y Construcción con Tierra (Universidad Nacional de Jujuy). Jefa de Trabajos Prácticos de la asignatura “Arte y Arquitectura Colonial” (Universidad Nacional de Jujuy). Miembro representante de EPWG por ISCEAH-ICOMOS. http://orcid.org/0000-0003-2673-6553

Recibido: 27 de enero de 2020 | Aceptado: 09 de mayo de 2020 | Disponible en línea: 01 de agosto de 2020.

© Jorge Tomasi – Julieta Barada 2020. Este artículo es una publicación de acceso abierto.

CC BY-NC-ND

Resumen

El patrimonio colonial y republicano temprano del noroeste argentino ha sido sumamente valorado, tanto por los ámbitos institucionales como académicos, a lo largo del siglo XX y al día de hoy. En este contexto, si bien se trata de arquitecturas eclesiásticas, institucionales y domésticas construidas con tierra, el foco de sus estudios y valoraciones ha estado puesto sobre todo en sus rasgos estéticos y morfológicos. Esto ha dejado de lado la complejidad de sus técnicas constructivas, asociadas a saberes y prácticas que son constituyentes de ese mismo patrimonio y de su vínculo con las comunidades locales que las sostienen a lo largo del tiempo. En este artículo se recorrerán cuatro casos en la Quebrada de Humahuaca, y en la Puna de la provincia de Jujuy, desde los que se analizará la densidad de las técnicas empleadas, atendiendo a las continuidades y en particular a la variabilidad que se presenta en cada caso en torno a las características intrínsecas de las materialidades y las técnicas desarrolladas. Para ello, se llevará a cabo un análisis comparativo de los casos, basado en la articulación entre el trabajo de campo y el estudio de suelos en laboratorio.

Palabras clave: Técnicas constructivas, Área Andina, Patrimonio.

Abstract

Colonial and Early Republican heritage of northwestern Argentina has been highly valued by both institutional and academic spheres throughout the twentieth century and today. In this context, although they are ecclesiastical, institutional and domestic earthen architectures, the focus of their studies and assessment has been mostly placed on their aesthetic and morphological features. This has left aside the complexity of its construction techniques, associated with knowledge and practices that are constituents of that same heritage and its relation with local communities that sustain them over time. This article will consider four cases in Quebrada de Humahuaca and Puna of the province of Jujuy from which will be analyzed the density of techniques used, taking into account continuities and specially the variability that occurs in each case around to the intrinsic characteristics of the materials and techniques developed. With this objective, a comparative analysis of the cases will be carried out, based on the articulation between the field work and the study of soil in the laboratory.

Keywords: Building techniques, Andean area, Heritage.

Introducción

La valoración patrimonial de edificaciones construidas en tierra, en el noroeste argentino, ha sido objeto de interés por parte de los ámbitos institucionales y académicos a lo largo del siglo XX, y específicamente en ciertos momentos que tendieron a considerar los rasgos estético-morfológicos de estas arquitecturas como alternativas posibles a la construcción de una arquitectura nacional (Rolón y Herr, 2018; Tomasi, 2012).

Estos estudios constituyen un corpus significativo en pos de la valoración de los patrimonios arquitectónicos del área, sin embargo, la mirada romántica y naturalista que los permeó (Tomasi, 2012), conllevó a una cierta homogeneización de sus características constructivas y a la constitución de un sesgo en relación con la complejidad de sus técnicas en tierra. Así, mientras que se exaltaban ciertos rasgos estéticos asociados a su aparente armonía con el entorno natural, se alimentó también una minimización de los saberes, así como las prácticas y la variabilidad de las técnicas que estas obras poseen, atravesadas por las características de las poblaciones que las han desarrollado y, finalmente, sostenido a lo largo del tiempo. En efecto, el rol de las técnicas constructivas en tierra como partícipes de la constitución de dicho patrimonio se ha limitado, en general, a una consideración de la materialidad de las obras como condición casi inherente a su morfología y entorno, invisibilizando la variabilidad de las mismas, tanto en términos materiales (variaciones en los suelos utilizados, la existencia o no de agregados para la elaboración del suelo, etc.), como técnicos (dimensiones y trabas de los mampuestos, técnicas de techumbres, tipo estructuras y refuerzos estructurales, entre otras).

El objetivo de este trabajo es justamente hacer foco en esta problemática, a partir de un recorrido por cuatro casos de estudio. Se caracterizarán las materialidades y técnicas presentes en el patrimonio construido con tierra del área, haciendo énfasis en sus rasgos comunes, así como también en aquellas variaciones que resultan significativas a la hora de comprender la complejidad de la construcción con tierra en la región. La metodología utilizada se basa en la articulación entre el registro sistemático en terreno (Cancino, 2008) y el análisis de materiales en laboratorio1. Para los análisis de la composición granulométrica se realizó el tamizado por vía húmeda de acuerdo a las Normas IRAM 1501-VI (1985) y 10507 (1986), mientras que para la sedimentación se utilizó la Norma IRAM 10512 (1977). Los ensayos de determinación de los Límites de Atterberg se realizaron en base a la Norma IRAM 10501 (2007). A su vez, se tomaron en cuenta las referencias de Houben y Guillaud (1994) y Neves et al. (2009) para adaptar los análisis a los estudios de suelos para construcción con tierra.

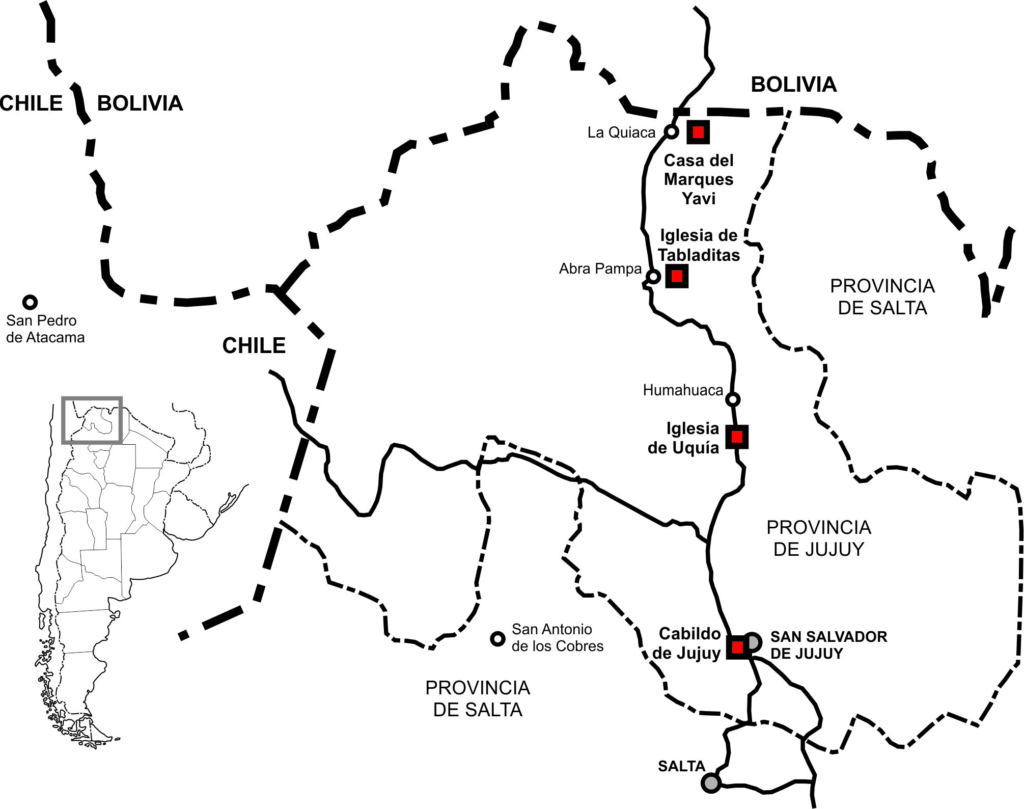

El estudio se concentrará en la caracterización técnica de dos patrimonios religiosos, el primero localizado en la Quebrada de Humahuaca, la Iglesia de la Santa Cruz y San Francisco de Paula de Uquía, y la Iglesia de Tabladitas, en la Puna. La primera posee declaratoria formal como Monumento Histórico Nacional2 desde 1941, y la segunda, localizada en una pequeña localidad puneña, no posee declaratoria, aunque se trata de un edificio de alto valor histórico y social para la comunidad. Los otros dos casos son patrimonios institucionales y domésticos, ambos con declaratorias formales. El primero es el Cabildo Histórico de la Ciudad de San Salvador de Jujuy -MHN desde 1941-, y el segundo la “Casa del Marqués”, localizada en el poblado de Yavi, en la Puna Jujeña, reconocida como MHN más recientemente, desde 2001.

A continuación se desarrollarán con mayor profundidad las características de estas obras, reconociendo sus aspectos arquitectónicos en relación con sus contextos de producción y su devenir en el tiempo. Luego, se trabajará sobre la caracterización de los materiales y técnicas empleadas con énfasis en sus continuidades y variaciones.

Casos y contextos

Se ha mencionado más arriba el rol preponderante que posee el patrimonio colonial en el área. Sin embargo, cuando se hacen aproximaciones a la compresión de sus complejidades, se debe considerar de un modo más atento esta relevancia. Por un lado, ésta se debe efectivamente a la existencia de una cantidad de obras producidas en el marco de las relaciones coloniales, y principalmente en el contexto de las reducciones indígenas. Por el otro, se debe considerar la presencia de un patrimonio republicano temprano que ha sostenido rasgos coloniales en buena parte de las arquitecturas institucionales, religiosas y domésticas producidas al menos hasta avanzado el siglo XIX. Esta continuidad ha llevado a la homogeneización de ciertos rasgos presentes en estas arquitecturas, lo que ha permeado no sólo la valoración del patrimonio local sino también el devenir constructivo del área.

En este marco, resulta evidente que el patrimonio eclesiástico constituye el mayor volumen edilicio, tal que las iglesias construidas en los llamados pueblos de indios conforman una tipología que si bien no es exclusiva del área (Gisbert y De Mesa, 1997; Bustos, 2013), sí ha sido constituyente de muchos de los sentidos comunes asociados a las arquitecturas locales y su devenir. Asimismo, las iglesias poseen una alta significación para el universo de religiosidades contemporáneas, constituyéndose como un eje de diversas festividades y prácticas asociadas a la organización comunitaria.

Las primeras referencias sobre la Iglesia de la Santa Cruz y San Francisco de Paula son de la segunda mitad del siglo XVII, y se corresponden con la construcción del templo en el marco de la conformación del poblado de indios homónimo (Sica, 2016). La Iglesia de Uquía se compone de una nave única de 17,5 x 7,15 m exteriores, orientada hacia el este, y una altura que alcanza en el interior los 8 m hasta la cumbrera. Sobre el lado norte se ubica el único recinto adosado que funciona actualmente como sacristía. En la fachada no presenta una capilla abierta como sí se da en otras iglesias del área, sino que tiene un muro continuo con un remate triangular, con cornisas, que sobrepasa la altura de la cubierta. Posee un atrio cerrado con la única torre ubicada, exenta de la nave, en la esquina noreste. La torre tiene en su base 4 x 4 m exteriores, y 2 x 2 m interiores, con un remate piramidal, alcanzando una altura máxima de 9,9 m.

Por su parte, la Iglesia de Tabladitas forma parte del patrimonio republicano que sostiene el esquema formal similar al descripto para las iglesias coloniales en reducciones indígenas, aunque su fecha de construcción es difícil de precisar, entre los siglos XVIII y XIX. Está conformada por una nave única de 17 x 6,20 m exteriores, y en este caso una única torre adosada3 de 3,80 x 3,40 m que alcanza una altura de 7,50 m, también con remate piramidal. En este caso, la capilla posee un atrio abierto. Pose un alto nivel de conservación de sus características originales, así como de la ornamentación conformada por pinturas murales en su interior (Alameda, 1935).

Los otros dos casos que se observarán poseen también implicancias particulares. El primero es el del Cabildo de la ciudad de San Salvador de Jujuy, cuya primera construcción se remonta al siglo XVI y se trata del primer edificio público de la ciudad, máxima autoridad político-administrativa en tiempos coloniales. Su arquitectura responde a la tipología cabildo, con una galería exterior -recova- y una planta en L de aproximadamente 65 m de lado, conformada por una sucesión de recintos rectangulares. Hacia el interior del terreno, se observa también la conformación de un pequeño claustro. Ha tenido diversas modificaciones y agregados a lo largo del tiempo, en su mayoría asociados a la continuidad de usos institucionales4.

El último caso es la “Casa del Marqués”, localizada en Yavi, en la puna jujeña, que integra un conjunto con la Iglesia del poblado, también MHN, en este caso desde 1941. Se trata de un edificio doméstico de gran escala, conformado por una planta cuadrada cuya superficie total es de 870 m2, y se ubica en torno a un patio también cuadrado, con 890 m2 descubiertos. Se desarrolla en un solo nivel, y en el interior presenta un conjunto de 15 recintos comunicados entre sí, 10 de los cuales tienen, también, un acceso directo desde el patio. Como se mencionó, dicha casa fue cabecera del Marquesado de Tojo, institución que durante la colonia conformó un espacio económica y socialmente integrado que se mantuvo durante casi tres siglos, incluso aun cuando, a comienzos del siglo XIX, las fronteras de los recientes Estados nacionales lo dividieran administrativamente (Teruel, 2016). Posteriormente, la Casa y las tierras circundantes continuaron siendo propiedad de los herederos del marquesado hasta mediados del siglo XX. La expropiación que tuvo lugar en 1949, conllevó a que la Casa pase por distintos momentos de uso y abandono, hasta que en la actualidad se constituye como museo.

Las técnicas y sus variaciones

El adobe tiene un rol predominante en la arquitectura histórica y actual en la región, aunque existen testimonios importantes del uso integral de piedra y barro, e incluso de quincha y tapial (Viñuales, 1991). En este tipo de edificios históricos los muros adquieren espesores significativos, con cimientos y sobrecimientos realizados en piedra y barro, con una altura variable. Las resoluciones de las cubiertas suelen ser de guaya (paja y barro) o torta de barro, con estructuras a una o dos aguas (Tomasi y Rivet, 2011). En el segundo caso, son en forma de par y nudillo con diferentes especies de maderas y cielorrasos con distintos procedimientos. Los revoques y terminaciones exteriores e interiores están en su mayoría resueltos con barro, y la pintura a la cal resulta también un elemento característico en estos edificios.

Esta breve descripción aproxima a un primer conocimiento de las características técnicas de este patrimonio, aunque oculta la complejidad que cada una de estas técnicas y materiales posee en los distintos casos. A continuación, se recorrerán estas características desde su variabilidad, significativa su comprensión.

De los cimientos a la mampostería de adobe

La totalidad de los casos analizados, al igual que otros observados en la región, tiene al adobe como material predominante en los muros en combinación con cimientos de piedra asentada en barro hasta una altura por encima del nivel del suelo para proteger la base de los muros. Los espesores de los muros oscilan entre los 80 cm, como en el caso de la Iglesia de Tabladitas, y 1 m en los muros principales de la Casa del Marqués, la Iglesia de Uquía y el Cabildo de Jujuy, mientras que en los muros divisores de recintos en la Casa se reduce a unos 60 cm. Considerando las dimensiones de los muros, esto resulta en esbelteces verticales en torno a 5 cm para la Casa del Marqués y la Iglesia de Uquía, mientras que las horizontales pueden alcanzar hasta 15 cm en ciertos muros en estos mismos casos. Los muros se elevan a plomo, siendo la Iglesia de Tabladitas la única que presenta una ligera inclinación hacia el interior, una práctica habitual en ciertos edificios, como respuesta estructural al empuje horizontal de la estructura del techo. No se registran variaciones en el espesor de los muros en su elevación.

En el caso de los cimientos, en efecto, en los cuatro edificios fueron realizados en base a piedra asentada con morteros de barro. En la Casa del Marqués y el Cabildo de Jujuy, la profundidad de cimentación observada fue de 80 cm, con un ancho que es coincidente con el de los muros, sin un ensanchamiento en la parte inferior. En todos los casos, se utilizaron piedras medianas a grandes (30 cm de medida máxima), sin un trabajo generalizado de canteado pero sí con una selección de las caras planas dispuestas hacia el exterior, más allá de que en todos los casos los sobrecimientos aparecen revocados.

La disposición de las piedras permite una traba en los tres ejes, con la colocación de piedras largas en forma perpendicular al plano del muro que vinculan ambas caras. Las juntas de barro presentan espesores variables entre los 3 y los 5 cm, asociados con la irregularidad de la piedra, pero que tienden a buscar un ajuste basado más en los mampuestos que en el rol del mortero de asiento. Los suelos utilizados se corresponden con aquellos empleados para el asiento de los adobes y de los bloques mismos, aunque en el caso de la Iglesia de Uquía se ha detectado el uso de cal apagada como estabilizante.

Los sobrecimientos están presentes en todos los casos, aunque con variaciones que van desde los 30 cm en el caso de la Casa del Marqués y los casi 80 cm en las Iglesias de Tabladitas y Uquía, medidos desde el nivel del piso interior. Esta aclaración es significativa en tanto la elevación de los niveles exteriores en estos casos, y en Yavi ha provocado que los sobrecimientos sean inexistentes en ciertos sectores del exterior de los edificios, dejando sin protección a los muros de adobe. En la Casa del Marqués incluso se reconoce una gran diferencia en las alturas de los sobrecimientos, entre 5 y 30 cm, probablemente asociada con distintos momentos constructivos.

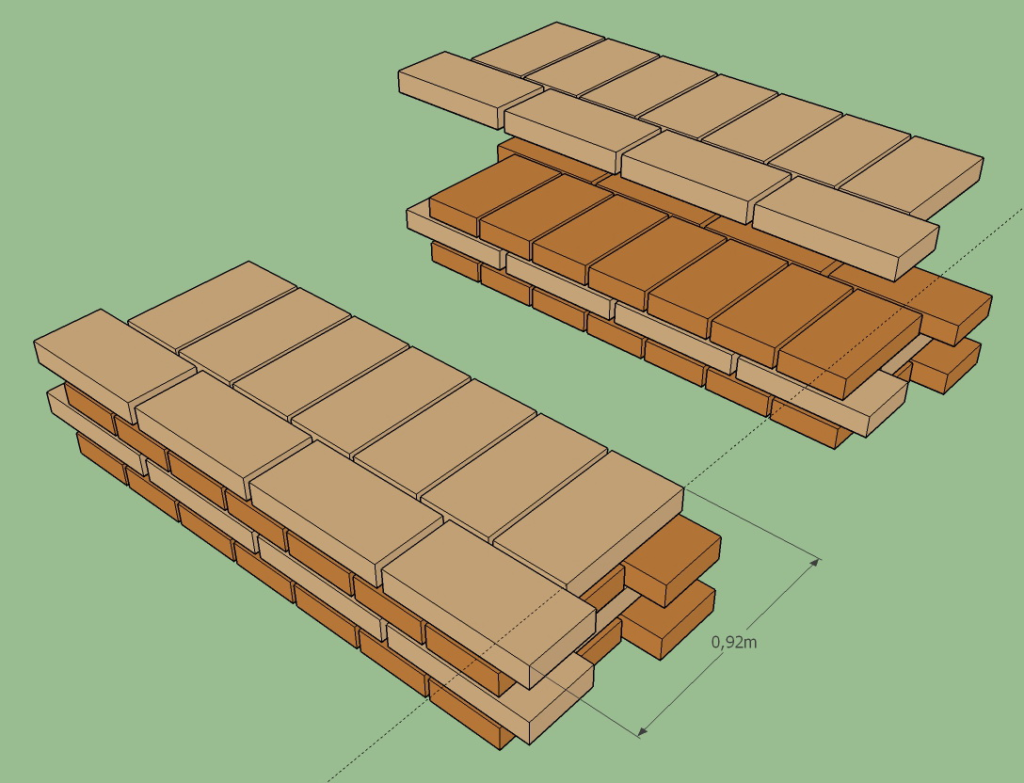

La mampostería de adobe responde a las características generales que presenta esta técnica en toda el área andina, aunque con cierta variabilidad en relación con las dimensiones de los adobes, el aparejo utilizado y los suelos seleccionados. En lo que se refiere a las dimensiones, éstas tienden a una relación proporcional que permite la traba adecuada. En la Casa del Marqués se registraron dos tipos de adobes distintos, que se distinguen macroscópicamente por el color del suelo, con medidas de 58 x 29 x10 cm (1) y 65 x 30 x 10 cm (2), mientras que en el caso de Uquía se presentan dimensiones similares, 60 x 30 x 10 y en el Cabildo de Jujuy son de 50 x 25 x 10cm, manteniendo la relación proporcional.

Las juntas tienen entre 2 y 3 cm, constantes, con un material similar al utilizado para los adobes. En la Casa del Marqués se ha detectado el uso de los adobes de la muestra 1 con morteros de asiento utilizando suelos similares a la muestra 2, lo que brinda indicios sobre la etapabilidad de la construcción.

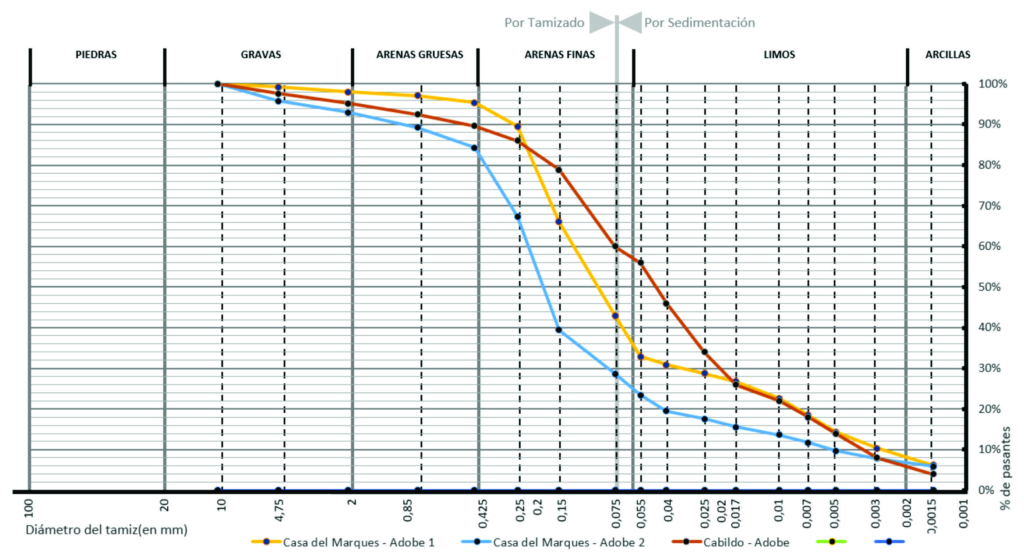

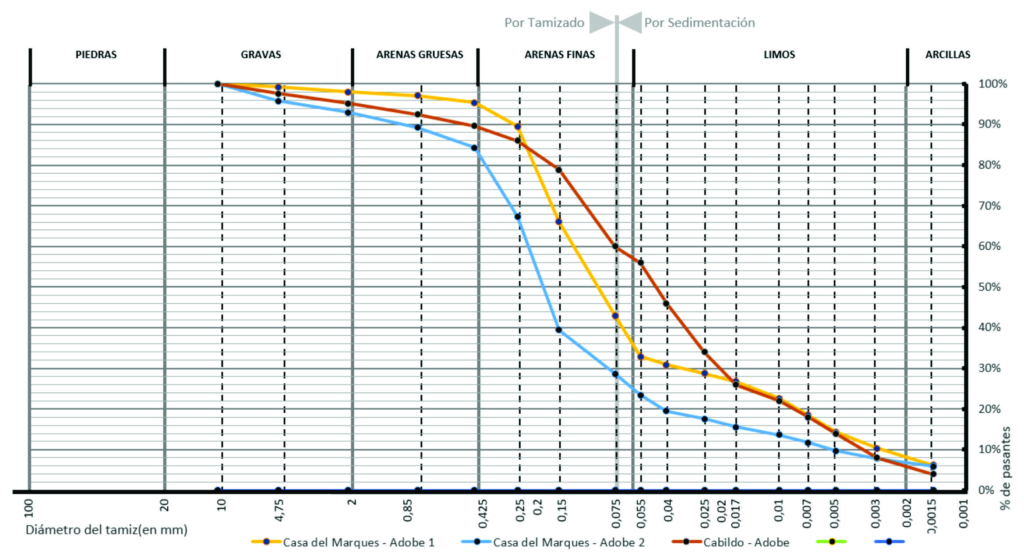

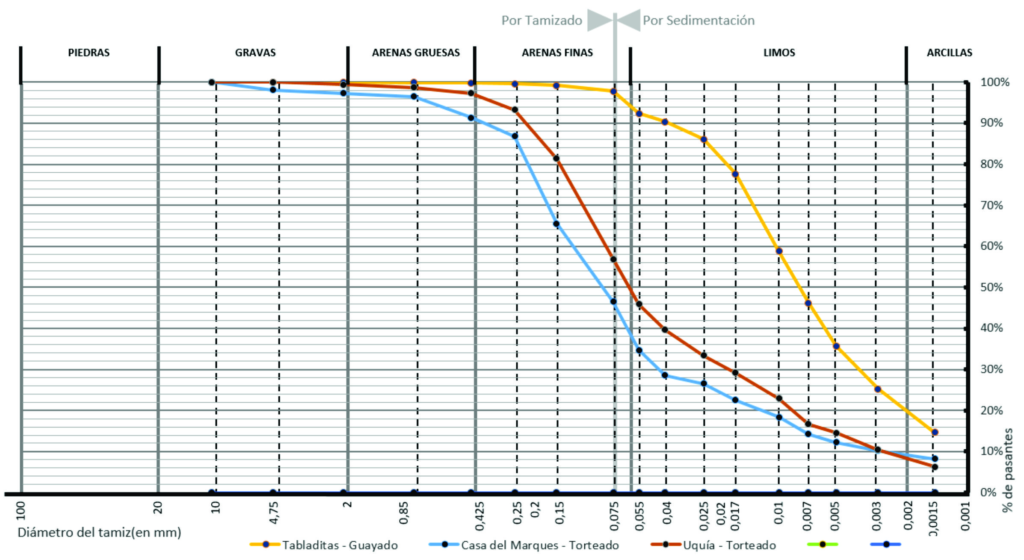

Los análisis granulométricos y la determinación de los límites plástico y líquido muestran información sustancial para la caracterización. Si bien las curvas son paralelas, el suelo de los adobes de la muestra 2 de Yavi presentó una mayor presencia de las fracciones más gruesas, gravas y arenas gruesas, con 15,8% frente al 4.7% de la muestra 1. Estos últimos, en cambio, presentan una mayor incidencia de los limos con un 25.4%, mientras que muestran porcentajes similares de arenas finas. En cuanto a la muestra del Cabildo de Jujuy, si bien también se trata de un suelo fino, se invierten las relaciones entre las arenas finas y los limos, alcanzando un 50.7% para estos últimos. En lo que se refiere a la presencia de arcilla, las cantidades son muy similares, con 7.6% y 6.5%, para la 1 y 2 respectivamente, y un porcentaje ligeramente inferior, 5.3% en el caso del Cabildo.

La determinación de los límites de Atterberg mostró Índices de Plasticidad similares, con 7 y 9% para las muestras de Yavi, y significativamente superior para el Cabildo, con 15%. El Coeficiente de Actividad del suelo también muy cercano con 0.82 y 1.16 en la Casa del Marqués, correspondiéndose con suelos medianamente activos y cohesivos con baja expansibilidad, y algo más elevado en el Cabildo, llegando a 1.63. Los Índices de Plasticidad resultantes están dentro de los valores indicados en la bibliografía para la producción de adobes. Es interesante observar que, si bien la muestra del Cabildo tiene un porcentaje de arcilla inferior al observado en las de Yavi, estas muestras tienen un coeficiente de actividad superior, lo que lleva a un comportamiento similar de los suelos frente al agua. Como estabilizante, a diferencia de la diversidad que se reconoce en los revoques, sólo se ha detectado el uso de fibras vegetales, paja brava y cebada, cortada en largos en torno a los 5 cm, en una proporción entre el 5 y el 15%.

En lo que se refiere al muro en sí mismo, en todos los casos se registró el uso de un aparejo combinando, adobes a tizón y soga en hiladas intercaladas en los casos de los muros principales, de entre 80 cm a 1 m de espesor. Cuando se trata de muros de menor espesor, como en los transversales en la Casa del Marqués, el aparejo es a tizón lo que permite alcanzar los 60 cm con el lado largo de los adobes.

Tijera y costaneras. La estructura de los techos

La estructura de los techos se corresponde en líneas generales con la técnica de par y nudillo, una constante dentro de la arquitectura colonial en toda el área andina, aunque con ciertos ajustes en cada caso que es relevante analizar en detalle. Por caso, en la Iglesia de Tabladitas la estructura se materializa con cerchas, tijeras, con sus dos pares y el nudillo ubicado en el tercio superior, ubicadas cada 60 cm. En cambio, en la Casa del Marqués, el Cabildo de Jujuy y la Iglesia de Uquía, la estructura incluye un tensor inferior donde apoya la cercha, evitando su apertura, una de las patologías más habituales en este tipo de techos. En estos casos, las cerchas se ubican cada 1.50 cm aproximadamente.

La variación en las distancias entre las cerchas está asociada con la luz a cubrir y el peso de la cubierta, pero también con el tipo de madera empleada. Si bien muchas de las cerchas han sido reemplazadas en distintas intervenciones, quedan algunas piezas que han permitido analizar muestras e identificar las especies utilizadas, junto con la observación del tratamiento que recibieron. Salvo en el caso de Tabladitas, en los restantes edificios se utilizaron maderas duras y semiduras. En el Cabildo se empleó madera de Quina (Myrpxylon perulferum), en la Casa del Marques Quebracho Colorado (Schinopsis sp.) y en la Iglesia de Uquía se utilizó Tipa Blanca (Tipuana tipu). En general se emplearon secciones de cuadradas de 8” de lado, trabajadas con azuela. Todas estas maderas deben obtenerse de lugares más o menos distantes de los sitios de construcción, particularmente en el caso de Yavi y Uquía, puesto que son especies características de tierras bajas. Es interesante observar la importancia que debieron haber tenido estos edificios en su momento, en relación con el esfuerzo de transporte de tirantes que pueden llegar a superar los 5 m de largo, hasta la Puna y la Quebrada de Humahuaca. En la iglesia de Tabladitas, en cambio, la estructura de la nave se materializó con tablas de Cardón (Trichocereus atacamensis), un cactus columnar del que puede extrarse material maderable, y en la sacritía se utilizó madera de Queñoa (Polylepis tarapacana), ambas especies con presencia en la región. En el caso del Cardón las cerchas se armaron a partir de tablas de 1” x 8”, aproximadamente, mientras que para la Queñoa se utilizaron directamente los troncos seleccionados aprovechando la forma que adquieren con el crecimiento del árbol.

El caso de la Iglesia de Uquía merece un análisis más detallado en tanto es el único en el que se reconoce una vinculación entre los muros y la estructura de los techos a partir de la existencia de una viga collar de madera realizada con dos tirantes paralelos de madera de Tipa Blanca (sobre todo el perímetro de la nave), sobre los que se colocaron los canes que reciben la carga de las cerchas. Son los propios canes, y no los tensores de las cerchas, los que se proyectan en el exterior y sostienen los aleros. En algunos casos los tensores se vinculan con los canes en el exterior a través de cuñas que limitan la potencial apertura de los muros. En los aleros se observa una reducción en la pendiente de la cubierta que pasa de 46° a menos de 30°, generando un potencial punto de discontinuidad en el torteado. Este cambio en la pendiente de los aleros también se observa en la Casa del Marqués, aunque en este caso resulta del uso de tirantes de madera de 2” x 2” que son independientes de las cerchas y están simplemente apoyados sobre el muro.

Sobre las cerchas se debe ejecutar una superficie homogénea que actúa como cielorraso pero fundamentalmente como un encofrado perdido que recibe la cubierta, sea torteado o guayado. En este punto se observan las mayores diferencias entre los casos analizados, mostrando un repertorio interesante de opciones técnicas. En la Iglesia de Uquía el trabajo se realizó con un entablonado continuo de tablas de Cardón, de características similares a las descriptas para las cerchas de Tabladitas, mientras que en la Casa del Marqués se utilizaron cañas con el alma llena, caña brava (Arundo donax), sobre las que se colocó una capa continua de paja cortadera (Cortaderia Selloana). En el Cabildo, en cambio, sobre las cerchas se ubicaron los cabios y una serie de entablillados que reciben las tejuelas planas de ladrillo, sobre las que colocaron las tejas coloniales, aunque debe considerarse que el techo fue sumamente transformado durante el siglo XX. Finalmente, en la Iglesia de Tabladitas se utilizó una solución que es muy habitual en la arquitectura doméstica y eclesiástica puneña, con una serie de alfajías, costaneras, que vinculan las cerchas entre sí. Sobre éstas se tejió una red de tientos de cuero, de llama o vaca, que sostiene una capa continua de paja brava y chiyagua.

Guayados y torteados

El análisis de las características de las técnicas utilizadas para las cubiertas presenta dificultades por los cambios que han tenido a lo largo del tiempo, tanto por el mantenimiento periódico que implica una renovación del material como por las intervenciones a las que han estado sujetos estos edificios. En este sentido, el material y los procedimientos utilizados no son los mismos que correspondieron a la construcción original, lo que, de todas maneras, no le quita relevancia al análisis.

Son dos las técnicas para cubiertas características de la región, tanto histórica como actualmente: la torta de barro, como en la Casa del Marqués y la Iglesia de Uquía, y el guayado, como en la Iglesia de Tabladitas. La torta de barro es una técnica que se basa en la ejecución de una serie de capas continuas de tierra, que se coloca en estado plástico, hasta alcanzar un espesor aproximado de 10 cm, con una capa superior de desgaste (Rotondaro, 1988). El guayado, en cambio, consiste en manojos de paja brava embebida en un barro viscoso, hasta el tercio o la mitad del largo, que luego se coloca sobre el techo formando filas horizontales continuas que se superponen en vertical (Tomasi, 2013). Los aleros se forman en base a la proyección de la primera fila de paja con el soporte de una capa de pajas también con barro, aunque colocadas con la raíz hacia el exterior. Mientras que el torteado suele ser más habitual en los valles de altura, como la Quebrada de Humahuaca, el guayado es característico del área puneña. De hecho, la Iglesia de Yavi, vecina a la Casa del Marqués, habría estado techada con guaya de acuerdo a los documentos históricos.

Es interesante detenerse en las diferencias de los suelos utilizados para ambas técnicas. Como se observa en la curva granulométrica, los suelos utilizados para el torteado tanto en Yavi como en Uquía tienen características similares, siendo suelos relativamente finos con baja presencia de gravas y arenas gruesas, pero con una mayor presencia de arenas finas, 56.6% y 51,4% respectivamente, sumada a un porcentaje relevante de limos, 24.5% y 38.3%. La presencia de arcilla es similar, relativamente baja, con un 8.9% y un 7.7%. Esto resulta en suelos con Índices de Plasticidad de 9 en ambos casos, y Coeficientes de Actividad de 0.92 y 1.18. Los suelos utilizados para el torteado, entonces, tienen rasgos parecidos a los empleados para el corte de adobes, como se puede observar particularmente en el caso de la Casa del Marqués, incluyendo el agregado de fibras vegetales en porcentajes en torno al 10%.

El suelo seleccionado para el guayado presenta características diferentes, tanto en el caso de Tabladitas como otros que hemos trabajado en el área andina. Se trata de un material extremadamente fino tal que registra casi un 98% de pasantes por el tamiz #200 (80 μm), con nula presencia de gravas y arenas gruesas, y un muy bajo porcentaje de arenas finas, en torno al 7.5%. Esto implica que un 74.2% de los granos corresponden a limos, y un 18.2% a arcillas, un porcentaje por encima de los habituales para la construcción con tierra por los niveles de retracción que puede provocar en el secado (Tomasi, 2013). En este caso, en tanto la tierra actúa como un vínculo entra las fibras de paja que conforman la estructura de la cubierta no se presenta este inconveniente, y los elevados porcentajes de arcilla sí contribuyen a la impermeabilización de la cubierta. La comparación con el material utilizado para los revoques en la misma Iglesia de Tabladitas muestra que cada técnica está asociada con la selección de ciertos tipos específicos de suelos dentro de cada comunidad dentro de las tradiciones constructivas locales.

Los revoques de barro

En el caso de los revoques se presenta una problemática similar, aunque en menor magnitud, a la observada para las cubiertas de torta y de guaya, en relación con las renovaciones de los materiales y procedimientos en el marco de las reparaciones constantes que requieren y las transformaciones en las diversas acciones de conservación que han recibido los edificios5. Como se verá, la información comparativa es de todas maneras muy relevante.

Los revoques analizados en los cuatro casos fueron ejecutados sin regla, siguiendo las oscilaciones en la continuidad de los muros, y en una sola capa, sin la ejecución de un fino, con la excepción de ciertos sectores en el caso de Uquía. En esta Iglesia se detectaron diversas situaciones de los revoques, incluyendo dos capas independientes con la presencia de pintura a la cal en una capa intermedia, lo que muestra una sucesión de intervenciones a lo largo del tiempo. Más allá de esto, los revoques oscilan entre los 2 y 3 cm de espesor.

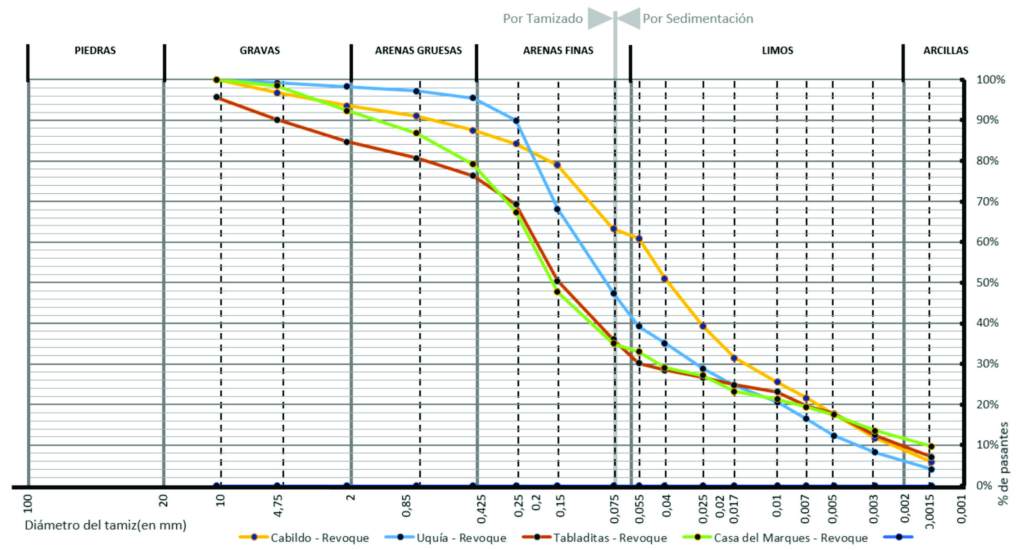

Los estudios de suelos mostraron una cierta similitud en las curvas granulométricas, lo que es un dato de por sí interesante considerando la dispersión espacial de los casos dentro de la región. Al igual que en el caso de los adobes y las cubiertas se trata de suelos relativamente finos, con una baja presencia de gravas, entre 1.7 y 7.6%, y arenas gruesas, de 2.8% a 8.4%, con la excepción de Tabladitas donde las gravas representaron un 15.3% de la muestra y la Casa del Marqués donde las arenas gruesas llegan al 13.2%. Uquía, Tabladitas y Yavi muestran porcentajes similares de arenas finas, entre 46% y 56%, mientras que en Cabildo baja a un 26.6%, compensado por una mayor cantidad de limos (53.1%), correspondiendo a un suelo limoso-arcilloso, frente a porcentajes de entre 20% y 34% en el resto de las muestras. En relación con las arcillas se observa una cierta dispersión que va desde un 5.5% en la Iglesia de Uquía hasta un 11% en la Casa del Marqués. Los Índices de Plasticidad oscilan entre 7, para el caso de Yavi, y 10 en el Cabildo de Jujuy y la Iglesia de Uquía, que a su vez tienen similares Coeficientes de Actividad, 1.77 y 1.66 respectivamente. En el caso del Cabildo este coeficiente es de solo 0.5, por lo que se observa una situación similar a la referida en los adobes. Si bien en la muestra del Cabildo el porcentaje de arcillas duplica lo observado para la de Uquía, éstas tiene una actividad significativamente menor.

Una cuestión muy relevante observada en los revoques está asociada con el uso de una diversidad de estabilizantes. Todas las muestras, salvo la del Cabildo, mostraron un importante uso de fibras vegetales para la estabilización mecánica de los revoques. Sin embargo, en el caso de Uquía, además se registró el uso de cal en el barro, tal como se observó también en las juntas entre las piedras en el mismo edificio, detectadas a través de la presencia de fragmentos mal apagados de este material. En el Cabildo, en cambio, la falta de fibras vegetales se ve compensada por el uso de crines de caballo dentro del mortero en un porcentaje significativo. En tanto las crines pueden reducirse a fracciones muy pequeñas, una parte logró pasar el tamiz #40, por lo que su presencia pudo afectar los resultados de la determinación de los Límites de Atterberg en esta muestra. Más allá de esto, se ha registrado el uso de crines como una práctica recurrente, incluso para la producción actual de adobes, en las tierras bajas de la provincia. Normalmente los constructores van juntando las crines a lo largo del tiempo para utilizarlas en el momento en que deben cortar adobes o ejecutar un revoque.

Consideraciones finales

Las tecnologías de construcción con tierra tienen y han tenido un rol sustancial en la materialización a lo largo del tiempo de aquello que se define como el patrimonio histórico en el área. Los cuatro casos analizados en este trabajo muestran la existencia de un cierto universo técnico compartido a nivel regional en torno al uso de la mampostería de adobe o el tipo de cubiertas a ejecutar, pero que al mismo tiempo permite reconocer un conjunto de variaciones a nivel local. Estas variaciones, muchas veces en una escala micro, ponen en discusión las tendencias a la homogeneización de las técnicas constructivas, mostrando cómo existen márgenes de acción dentro de modos de hacer compartidos, que se expresan tanto en los gestos técnicos como en los materiales.

Todos los casos analizados se refieren a edificios asociados con diferentes formas de patrimonialización, con una alta significación en términos locales y regionales. En tres de los casos además son Monumentos Históricos Nacionales desde las construcciones sobre el patrimonio desde la estatalidad. Estas diferentes valoraciones están vinculadas con la historicidad de las prácticas en torno a estos edificios y sus características arquitectónicas, pero también con el conjunto de saberes y haceres que permitieron su construcción, sostenimiento y transformación. El estudio detallado de las técnicas permite adentrarse en la densidad de los conocimientos que tienen asociados, y cómo se han ido modelando a lo largo del tiempo.

Muchas de estas técnicas tienen una notable persistencia en el presente, con múltiples actualizaciones y cambios. En este marco, el conocimiento de la dimensión técnica de estas construcciones históricas, en términos sociales, se vuelve relevante en la actualidad, no sólo para los efectos de las acciones de conservación, sino también para la reflexión sobre los modos de hacer contemporáneos.

Bibliografía

-Alameda, J. (1935). Argentina Católica. Buenos Aires: Benedictinos.

-Bustos Anaya, S. (2013). Arquitectura religiosa. En R. Molina, Iglesias y Fiestas en el altiplano de La Paz y Oruro (pp. 37-49). La Paz: MUSEF

-Cancino, C. (2008). Recording and Documentation of Earthen Architecture. En Avrami, E., H. Guillaud y M. Hardy. Terra Literature Review. An Overview of Research in Earthen Architecture Conservation. The Getty Conservation Institute.

-Gisbert, T. y De Mesa, J. (1997). Arquitectura andina, 1530-1830. La Paz: Embajada de España en Bolivia.

-Herr, C. y Rolón, G. (2018). Registro documental e intervención patrimonial en la arquitectura religiosa de la provincia de Jujuy. Criterios implementados por la Comisión Nacional de Museos, de Monumentos y Lugares Históricos (CNMMYLH) durante el período 1938-1946. Anales del IAA, 48-1, pp. 31-45.

-Houben, H.; Guillaud, H. (1994). Earth construction. A comprehensive guide. Londres: Intermediate Technology Publications y CRAterre-EAG.

-Instituto Argentino de Normalización y Certificación (1977). IRAM 10.512 – Mecánica de suelos. Métodos de análisis granulométrico. Buenos Aires, Argentina.

-Instituto Argentino de Normalización y Certificación (1985). IRAM 1.501 Parte III – Tamices de ensayo. Telas de alambre tejido. Buenos Aires, Argentina.

-Instituto Argentino de Normalización y Certificación (1985). IRAM 1.501 Parte VI – Tamices de ensayo. Método de ensayo de tamizado. Directivas Generales. Buenos Aires, Argentina.

-Instituto Argentino de Normalización y Certificación (1986). IRAM 10.507 – Mecánica de suelos. Método de determinación de la granulometría mediante tamizado por vía húmeda. Buenos Aires, Argentina.

-Instituto Argentino de Normalización y Certificación (2007). IRAM 10.501 – Geotecnia. Determinación del límite líquido (LL) y del límite plástico (LP) de una muestra de suelo. Índice de fluidez (IF) e índice de plasticidad (IP). Buenos Aires, Argentina.

-Neves, C., Borges Faria, O., Rotondaro, R., Cevallos, P. S., Hoffmann, M. V. (2009). Selección de suelos y métodos de control en la construcción con tierra – Prácticas de campo. Disponible en http://www.redproterra.org.

-Rotondaro, R. (1988). Arquitectura natural en la Puna Jujeña. Arquitectura y construcción, 69, pp. 30-34.

-Sica, G. (2016). Procesos comunes y trayectorias diferentes en torno a las tierras de los pueblos de indios de Jujuy. Siglo XVI al XIX. Revista del Museo de Antropología, 9 (2), pp. 171-186.

-Teruel, A. (2016). El Marquesado del Valle de Tojo: patrimonio y mayorazgo. Del siglo XVII al XX en Bolivia y Argentina. Revista de Indias, vol. LXXVI, Nº267, pp. 379-418.

-Tomasi, J. (2012). Mirando lo vernáculo. Tradiciones disciplinares en el estudio de “otras arquitecturas” en la Argentina del siglo XX. Revista Área, 17, pp.68-83.

-Tomasi, J. (2013). Cubiertas con tierra en el área puneña. Acercamiento a las técnicas y prácticas contemporáneas en Susques (Jujuy, Argentina). Trabajo presentado en el 13° SIACOT. Valparaíso: Red Iberoamericana PROTERRA.

-Tomasi, J. y Barada, J. (2020). Alteraciones en el patrimonio construido con tierra. La introducción de materiales cementicios en casos de estudio de Chile y Argentina. Trabajo a ser presentado en 3° ENACOT. Concepción, Chile: Universidad de Concepción.

-Tomasi, J. y Rivet, C. (2011). Puna y arquitectura. Las formas locales de la construcción. CEDODAL: Buenos Aires.

-Viñuales, G. (1991). La arquitectura en tierra en la región andina. Anales del Instituto de Arte Americano, 27-28, pp. 43-55.

NOTAS

1 Los estudios se realizaron en el Laboratorio de Arquitecturas Andinas y Construcción con Tierra, (CONICET-UNJu), localizado en Tilcara, Jujuy, Argentina.

2 En adelante MHN.

3 Existen documentos que dan cuenta de que la torre habría estado exenta en algún momento y luego pasó a estar adosada, tal como se la observa hoy.

4 La condición sísmica de buena parte del área andina conllevó a la destrucción y reconstrucción de parte del patrimonio histórico construido en tierra. En el caso del Cabildo de Jujuy, es sabido que su construcción original poseía dos plantas (tal como se observa hoy en el Cabildo de la vecina provincia de Salta) y que estas no fueron repuestas luego del terremoto acontecido en 1882. Entre otros usos que se le dieron durante el período republicano, el actual edificio cumplió con la función de cárcel, casa de gobierno provisoria, sede de la policía provincial y en este momento se encuentra en proceso de restauración para la construcción de un futuro museo.

5 En rigor, en muchos casos estas acciones implicaron el reemplazo de los revoques de barro por otros cementicios, una problemática muy extendida en la región, pero cuyo análisis excede a los objetivos de este texto (Tomasi y Barada, 2020).