Perspective and Architecture Representation

Alberto Pérez-Gómez

McGill University, Montreal, Canadá

Recepción: 10 de Agosto del 2013

Aceptación: 06 de Septiembre del 2013

CC BY-NC-ND

Resumen

Las herramientas de representación no son nunca neutrales, al contrario, son la razón fundamental de la elaboración conceptual de los proyectos arquitectónicos y del proceso de generación de la forma. Incitados por las cambiantes tecnologías informáticas, los arquitectos contemporáneos a veces reconocen las limitaciones de las herramientas de ideación; de hecho, todavía se espera que plantas, alzados y secciones predigan con exactitud un significado intencionado tal y como aparecería ante un sujeto situado en la obra construida. De cualquier modo, hasta ahora no se ha considerado seriamente ninguna alternativa significativa para la generación de la forma al margen del dominio del moderno perspectivismo epistemológico, esto es, del entendimiento del proyecto como una “imagen”.

La esperanza de que los dibujos y maquetas arquitectónicas, que son el producto del trabajo del arquitecto, puedan permitir situar una obra en una dimensión diferente, coloca a la arquitectura al margen de las otras artes. Todavía hoy, el proceso de creación arquitectónica asume a menudo que el diseño y representación de un edificio demande una “colección” de proyecciones perfectamente coordinadas. Se pretende que esas proyecciones actúen como el referente de la idea completa de un edificio, una ciudad, o un objeto tecnológico. Instrumentos tales como dibujos, grabados, maquetas, fotografías e infografías se perciben como un sucedáneo necesario, una transcripción de la obra construida, aunque con dudosas consecuencias para el resultado último del proceso. Ya sea como documentación descriptiva, representación, construcción, o cualquier propósito informativo, la profesión arquitectónica sigue identificando tales artefactos proyectivos como reductivos. Estas representaciones dependen de una serie de conexiones sintácticas entre imágenes, donde cada pieza es solo una parte de un todo diseccionado. Las representaciones en la práctica profesional son fácilmente reducidas al status de instrumentos eficaces y neutrales desprovistos de valores inherentes. El espacio “entre di mensiones” es un fértil campo para el descubrimiento, pero se cree que la investigación misma, el “proceso” que pueda producir verdaderos descubrimientos, tiene poca o ninguna significación.

Esta creencia acerca del status de la representación arquitectónica es una herencia del siglo XIX, sobre todo desde las metodologías científicas prescritas por Jacques Nicolás Louis Durand en su Précis des Leçons d’Architecture (1808 y 1813)1. El legado de Durand consiste en la objetivación de estilos y técnicas, estableciendo una alternativa aparentemente irreconciliable entre construcción tecnológica (funcional) y arquitectura artística (formal), con la falsa dicotomía entre estructura necesaria y ornamento contingente. Aunque la formalización de la geometría descriptiva en el método de diseño de Durand promovía una objetivación particularmente simplista, debemos admitir que la herramienta proyectiva es un producto de nuestro mundo tecnológico, arraigada por tanto en la tradición filosófica de Occidente; es algo que no podemos rechazar o pretender simplemente dejar atrás.

De la misma situación histórica surgió un uso diferente de la proyección que tenía el propósito de trascender los valores tecnológicos deshumanizados (a menudo ocultos en un mundo que creemos controlar), a través de la incorporación de una posición crítica relacionada con el arte moderno y la fenomenología existencial. Una cuidadosa consideración de esta opción, que es a menudo un tema central en las prácticas artísticas de las vanguardias del siglo XX, puede contribuir a regenerar el proceso creativo de la arquitectura, propiciando una práctica poética verdaderamente relevante en este mundo postmoderno.

Reconocemos que hay serios problemas en nuestras ciudades post–industriales y también en nuestra manera científica de concebir los edificios. Incluso la aplicación reciente del ordenador para generar formas arquitectónicas originales (y estructuralmente “correctas”, es decir, “naturales”), asume una relación instrumental entre teoría y práctica que intenta evitar el supuesto prejuicio obsoleto de “la cultura”, es decir, de la imaginación, con sus narrativas históricas y de ficción. Es importante por tanto que no tomemos como definitivos ciertos principios científicos sobre la ideación arquitectónica, y que redefinamos nuestras herramientas para generar formas significativas. En los orígenes de nuestra tradición, los filósofos percibían las proyecciones como el lugar original de la continuidad ontológica entre las ideas universales y las cosas específicas. Así, el laberinto, esa imagen primordial que de la tarea arquitectónica, es una proyección que liga tiempo y lugar y representa el espacio arquitectónico: la ligazón entre idea y experiencia, que es el lugar del lenguaje y la cultura, la chora griega.

Al examinar los tratados de arquitectura más importantes en sus contextos correspondientes se hace inmediatamente evidente que la sistematización de los dibujos arquitectónicos en el proceso que va de la idea arquitectónica a la obra construida, y que hoy damos por sentado, fue una vez menos dominante. Antes del Renacimiento, los dibujos de arquitectura eran raros; los arquitectos medievales no concebían el edificio por completo y la noción de escala era desconocida. La arquitectura gótica, la más “teorética” de todas las prácticas constructivas medievales, era todavía una cuestión de construcción, que operaba a través de tradiciones bien establecidas y con reglas geométricas que eran directamente aplicadas sobre el lugar. La construcción procedía por medio de la retórica y la geometría, elevándose a partir de una huella a la vez que continuaban las discusiones acerca del desconocido aspecto final del edificio casi hasta el final. El maestro constructor, por participar en el acto constructivo, era responsable de la renovación de la ciudad de Dios en la tierra, sin embargo, se pensaba que solo el Arquitecto del Universo era responsable de la terminación de los trabajos al final de los tiempos. Esa creencia en la arquitectura como acto ritual no se había perdido todavía en el primer Renacimiento. Filarete, por ejemplo, desarrollaba en su tratado los cuatro pasos a seguir a lo largo de la creación arquitectónica, insistiendo cuidadosamente en la autonomía entre proporciones, líneas, modelos, y edificios, y describiendo la conexión entre los “universos de la ideación” en términos análogos a una transmutación alquímica y no según una transformación matemática3.

Sin embargo, a lo largo del siglo XV la arquitectura fue considerándose cada vez más como un arte liberal, y las ideas arquitectónicas acabaron así siendo concebidas como lineamenti geométricos, como proyecciones bidimensionales u ortogonales. Una transición gradual y compleja fue teniendo lugar desde la teoría clásica (greco–árabe) de la visión a una nueva racionalización matemática y geométrica de la imagen. Los escritos medievales sobre perspectiva (tales como los de Ibn Alhazen, Alkindi, Bacon, Peckham, Vitello y Grossatesta) trataban principalmente el fenómeno físico y fisiológico de la visión y en el contexto cultural de la Edad Media su aplicación se relacionaba específicamente con las matemáticas, que era el vehículo privilegiado para entender claramente las verdades teológicas. Buscando que la humanidad tuviera esa clara visión, la perspectiva naturalis no tenía nada que ver con la representación, sino con el entendimiento de los modos de la presencia de Dios; era parte del cuadrivium de las artes liberales, asociada por Tomás de Aquino a la armonía visual de la música, pero nunca al dibujo o a otros métodos gráficos. La humanidad vivía literalmente en la luz de Dios, bajo la mirada benevolente de Dios: esa era la luz de los cielos dorados de los frescos y mosaicos bizantinos, o el sublime y vibrante espacio coloreado de las catedrales góticas.

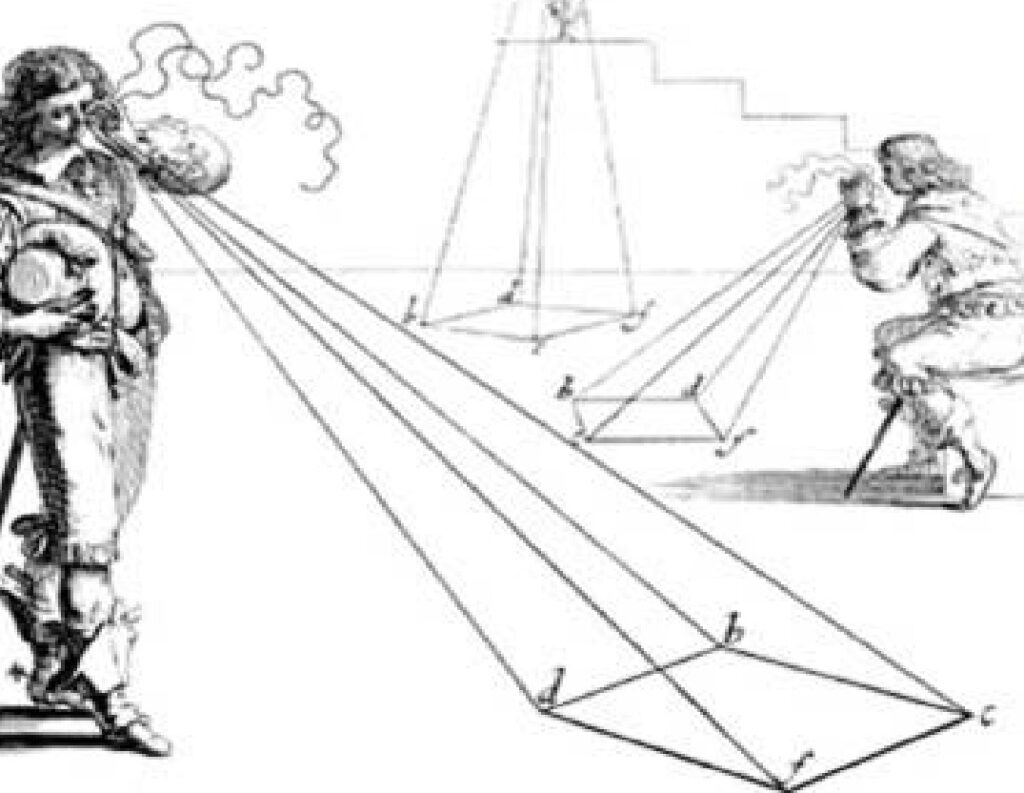

La nueva concepción de una imagen perspéctica durante el Renacimiento estuvo directamente relacionada con la noción de la óptica clásica entendida como ciencia de la trasmisión de los rayos de luz. La pirámide de la visión, que es la noción en que se basaba la idea renacentista de la imagen como ventana ante el mundo, fue una herencia de la noción euclídea del cono visual. Se creía que el ojo proyectaba sus rayos visuales sobre el objeto, de tal modo que la percepción ocurría entonces como una acción dinámica del observador sobre el mundo.

Vitruvio (siglo I a.C.) había planteado la cuestión de la corrección óptica en arquitectura como un corolario del cono de visión euclídeo, demostrando un conocimiento (también presente en algunos edificios medievales) de las distorsiones dimensionales producidas por la posición de un observador. Sin embargo, como es bien sabido a partir de los grandes ejemplos de la arquitectura clásica, se trataba de evitar una percepción distorsionada: se esperaba que los arquitectos corrigieran ciertos aspectos visuales (aumentando el tamaño de las inscripciones colocadas en un alto arquitrabe, por ejemplo), para conseguir una experiencia de ajuste perfecto o de regularidad ante la percepción sinestésica, siempre primariamente táctil. De hecho, la teoría y la práctica de la arquitectura renacentista nunca cuestionaron este propósito.

Y tampoco cambiaron durante ese periodo ciertos principios fundamentales sobre la percepción: preguntados acerca de la verdad de las líneas paralelas, cualquiera habría contestado que obviamente, en el mundo de la acción, esas líneas rectas nunca se encuentran. La hipótesis de un punto de fuga en el infinito era innecesaria para la construcción de la perspectiva y a la vez inconcebible desde la realidad perceptual en la vida diaria.

El punto céntrico de la construcción perspéctica de Alberti, por ejemplo, es a menudo asociado erróneamente con dicho punto de fuga. De hecho, el punto de convergencia en la construzione legittima es determinado y fijado por el punto de vista como un “contra ojo” sobre la “ventana” o, en términos contemporáneos, un punto central sobre el plano pictórico (Alberti, 1435). Incluso aunque los pintores del siglo XV ya experimentaban con métodos de perspectiva lineal, la geometrización de la profundidad pictórica no estaba aún sistematizada y por tanto no había transformado la experiencia cotidiana del mundo y tampoco el proceso de creación arquitectónica. Era imposible para el arquitecto renacentista concebir la verdad del mundo como una reducción de éste a su representación visual, una diáfana sección bidimensional de la pirámide visual.

Durante el siglo XVI, los tratados sobre perspectiva trataron de sistematizar el entendimiento empírico de la perspectiva distanciándose cada vez más de los tratados de óptica. Sin embargo, estos nuevos trabajos eran elucubraciones teóricas o matemáticas que no tenían casi utilidad en la representación prescriptiva4.

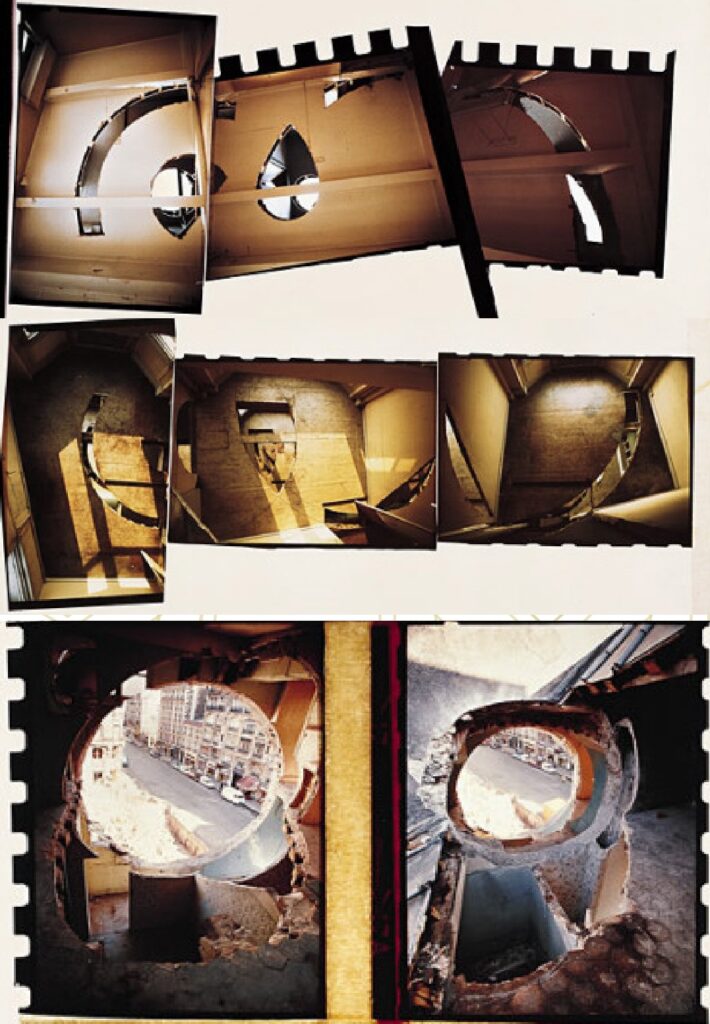

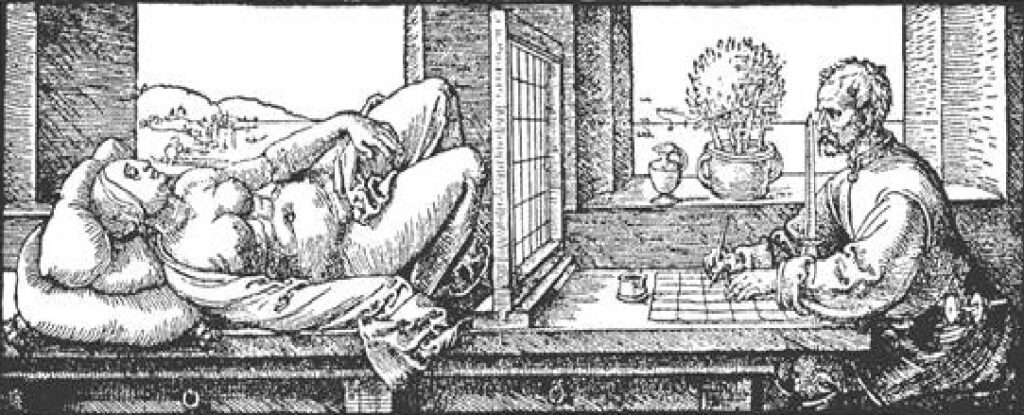

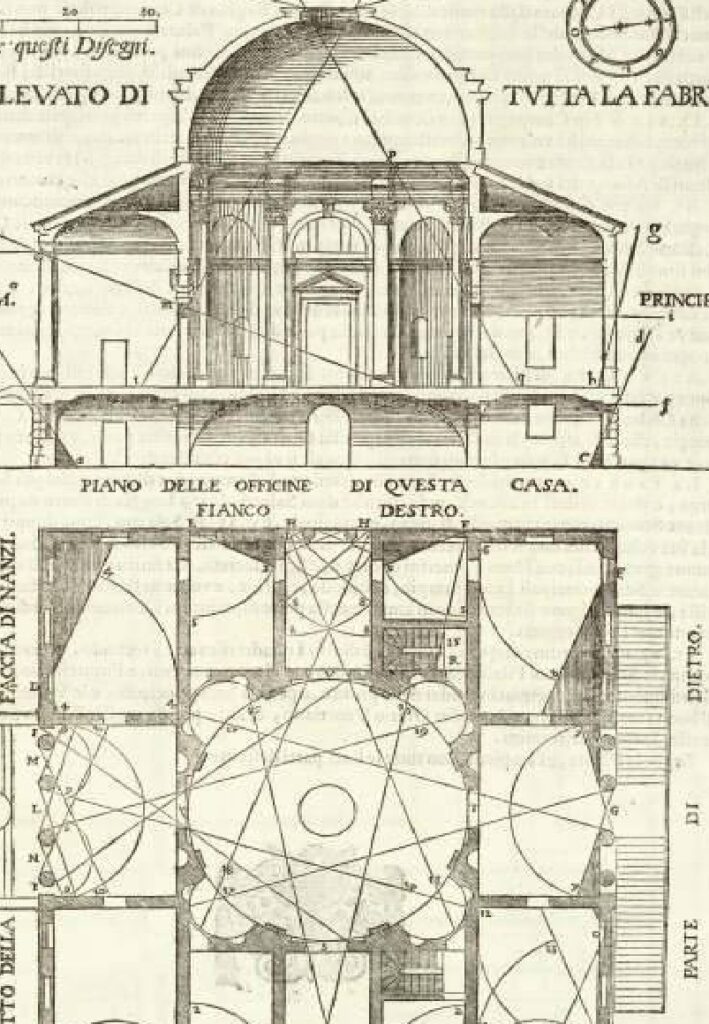

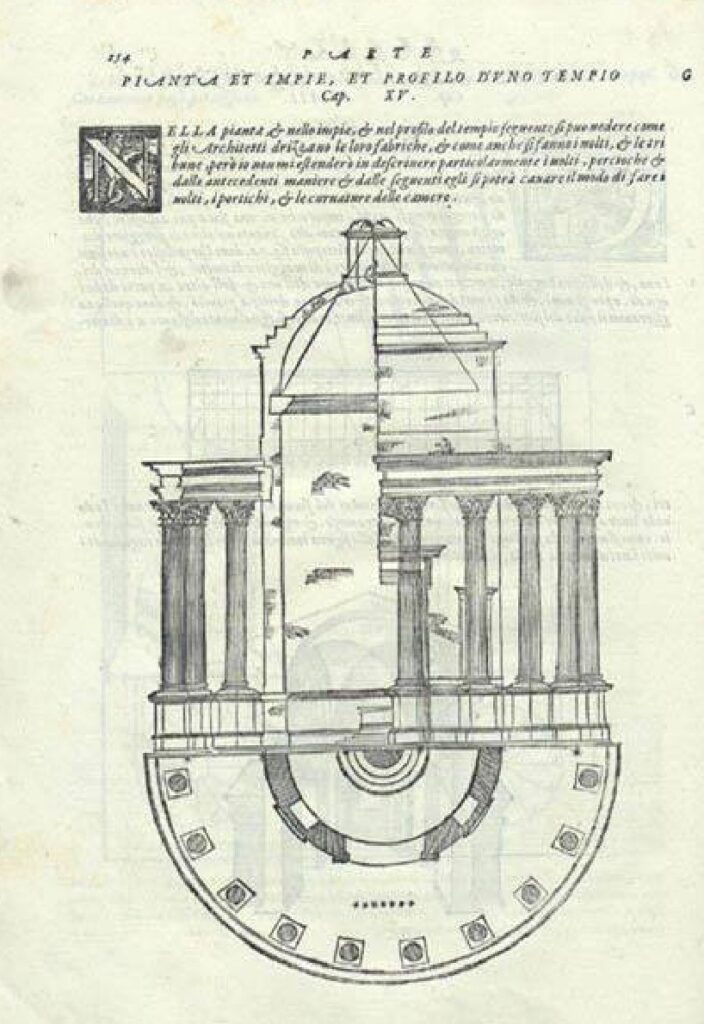

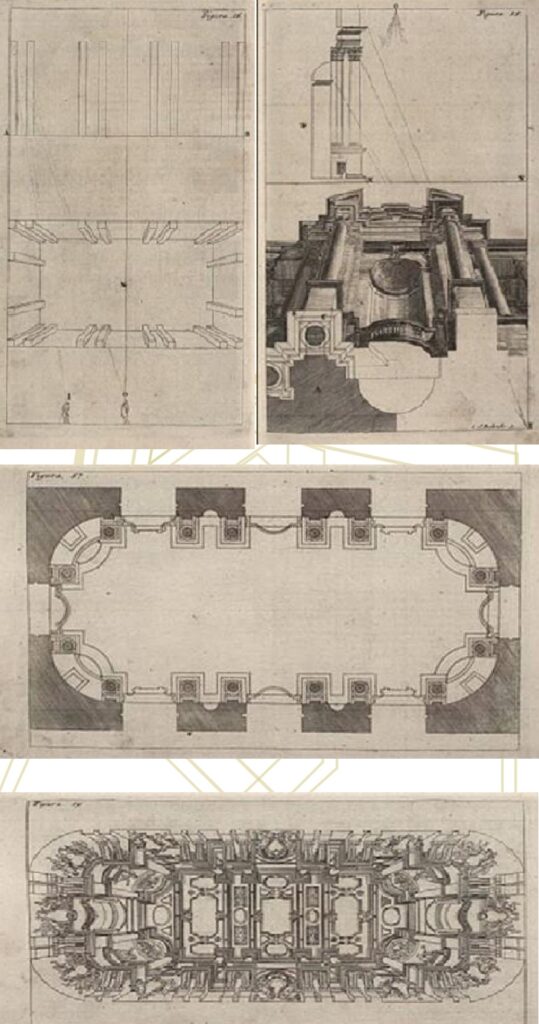

En las Due regole della prospettiva prattica de Vignola, un “segundo observador” fue introducido para convertirse en el “punto de distancia” accidental que permitía una regulación matemática capaz de generar la ilusión de profundidad. El “punto de distancia” se proyectaba sobre el plano de la imagen, en la línea del horizonte y a una distancia del punto central igual a la distancia existente entre el ojo del observador y el plano de la imagen. En otras palabras, el método de Vignola introdujo un segundo observador a la misma distancia del punto central, mirando perpendicularmente al primer observador, añadiendo así un elemento esencial para la representación de la visión estereoscópica. Antes de esto, con el vértice del cono visual como un ojo simplificado, la perspettiva artificialis había sido, estrictamente hablando, una (muy imperfecta) construcción monocular. Antes de Durero, la planta era generalmente concebida como una “huella” de un edificio, y un alzado como un “rostro”. Las secciones verticales u horizontales no se solían usar antes del siglo XVI, del mismo modo que la anatomía raramente diseccionaba cadáveres hasta la primera edad moderna. No debe extrañar por tanto que la insistencia de la perspectiva en el hecho de que la percepción se traducía en una sección a través del cono visual, haya provocado un nuevo énfasis en la importancia de las secciones en la representación arquitectónica. Las secciones se convirtieron en la legítima encarnación de las ideas arquitectónicas, más precisas que cualquier otro dibujo, y por tanto más adecuadas para representar una platónica concepción de la verdad. De todos modos, todavía les faltaba esa fascinación que tenían los edificios en su papel como gnomones o trazas de sombras, de lo que es un fascinante ejemplo el dibujo de una villa realizado por Scamozzi (1615, p.138) en su Idea dell’Architectura Universal, donde la coordinación de las secciones vertical y horizontal del edificio revela la luz y la sombra como elementos constituyentes del orden simbólico de la arquitectura, todo ello en el espíritu de Vitruvio, quien había introducido los gnomones como uno de los tres artefactos del mundo arquitectónico junto con las machinae y los edificios. La tarea original de la arquitectura consistía en la posibilidad de tomar medida del tiempo (y del espacio) en el sentido de la mimesis poética, y esto no fue olvidado durante el Renacimiento (Pérez-Gómez, 1985; McEwan, 1993).

Hubo así una traslación de la noción de sección como sombra o impresión, que revelaba por medio de la presencia de la luz el orden día–noche, a la de la sección como corte. La obsesión por revelar con claridad el interior de los cuerpos, por la magnificación y la disección como vía del conocimiento, tuvo lugar en la epistemología europea sólo después de la mecanización de la fisiología en el siglo XVII. Sólo entonces, la luz como divina emanación, como iluminación que hacía el mundo de la experiencia posible (en verdad como proyección), se convirtió, con la exclusión de las sombras, en un medio pasivo.

Todavía hoy, muchos arquitectos siguen fascinados por el poder revelador del corte, pero ya está claro que en las ciencias esta operación ha llegado a sus límites. Seguir cortando en biología, del mismo modo que sucede con la colisión de partículas en física, ya no revela una mayor profundidad. Más luz sin sombras es ya inútil. Nosotros estamos siempre situados en el exterior para tener una visión objetivada, y el arquitecto al final de la modernidad debe entender ésto con claridad si quiere trascender una visión fragmentada. Entender la naturaleza de las proyecciones como efímeras, dinámicas, y dotadas de sombras puede generar una arquitectura que se experimenta como una composición musical que fluye en el tiempo, mientras el espectador hecha un vistazo compasivo a sus superficies materiales.

Durante el siglo XVI en la Italia septentrional, Daniele Barbaro, amigo y mecenas de Palladio, subrayó el hecho de que la perspectiva no era una idea arquitectónica en el sentido vitruviano. En este sentido podemos recordar que en los Diez Libros de Vitruvio, la palabra griega idea se refiere a los tres aspectos de una imagen mental (algo parecido quizá al phantasma aristotélico), entendida como el germen del proyecto. Esas ideas permitían al arquitecto imaginar la disposición de las partes de un proyecto: Ichnographia y Ortographia podrían ser traducidas como planta y alzado, aunque no según la correspondencia sistemática de la geometría descriptiva (Vitrubio, 1960, pp. 13–14). En su tratado sobre perspectiva, Barbaro ofrece un fascinante comentario del pasaje de Vitruvio: él creía que la traducción de Sciographia (la tercera idea vitruviana) como “perspectiva” procedía de la confusión entre sciographia y scenographia en el texto original, cuya aplicación era importante sólo en la construcción de escenarios; así concluía que la perspectiva, aún siendo importante, era sólo recomendable para pintores y escenógrafos teatrales.

Merece la pena seguir el cometario de Barbaro en detalle para entender sus implicaciones. Sciagraphia o sciographia se deriva etimológicamente del griego skia (sombra) y graphou (describir) (la villa de Scamozzi viene inmediatamente a la mente). La etimología se refiere también a la relación final existente entre la proyección de sombras y la perspectiva lineal, un capítulo obligatorio en muchos de los tratados de los siglos XVII y XVIII sobre el tema. Sin embargo, en la tradición arquitectónica, la sciagraphia conserva su significado como un “dibujo de un edificio, cortado en su longitud y anchura para mostrar el interior, “ en otras palabras: el perfil o sección. Este significado estaba todavía presente en el siglo XIX (Encyclopedia of architecture, Londres: TheCaxton Press, 1852). Los modernos diccionarios latinos traducen scaenographia (tal como aparece en el primer manuscrito vitruviano conocido) como el dibujo de edificios en perspectiva, y asumen por lo general que esta palabra es sinónima de sciagraphia. El problema está en que la perspectiva era desconocida en la vieja Roma, e incluso cuando Vitrubio se refiere a los tres tipos de escenarios apropiados para la tragedia, la comedia y la sátira del teatro clásico (Libro V, cap. 6), no se hace mención de la perspectiva. Vitrubio describe la scaena fija como la fachada de un palacio real con periaktoi (“máquinas giratorias de planta triangular”) colocados tras las puertas, y cuyas tres caras se decoraban en correspondencia con cada género dramático5.

Barbaro defiende que la scenographia, “relacionada con el uso de la perspectiva,” consiste en el diseño de escenarios para los tres géneros dramáticos. Para ello una serie de tipos apropiados de edificios deben ser dispuestos disminuyendo en tamaño y retrocediendo hacia el horizonte. Él no estaba de acuerdo con “los que quieren entender la perspectiva (perspettiva) como una de las ideas que generan el diseño arquitectónico (dispositione),“ adscribiéndole la definición que Vitruvio había dado para la sciographia. En su opinión, y “tal como los animales pertenecen por naturaleza a ciertas especies,” la idea que se corresponde con la planta (ichnographia) y el alzado (orthographia) es la sección (profilo), que es similar a las otras dos “ideas” que constituyen el orden arquitectónico (dispositione). Según Vitruvio, la sección “permite un mayor conocimiento de la cualidad y medida del edificio, ayuda a controlar los costes y la determinación del grosor de los muros,“ etc. De hecho, Barbaro asume que en la antigüedad “la perspectiva” se aplicaba solo a las representaciones pictóricas sobre las caras de los periaktoi (Barbaro, 1569, p.130)

La Modernidad y Más

A partir del siglo XVII la perspectiva se convirtió en idea generadora en arquitectura, en el sentido vitruviano de la categoría. Tanto la teología como la ciencia contribuyeron a este cambio. En la tradición jesuítica, Juan Bautista Villalpando homologó la perspectiva con la planta y el alzado en su exégesis sobre la visión de Ezequiel del Templo de Jerusalén (Bautista 1596/1604, en Pérez–Gómez, 1997, pp. 125-156). Haciendo énfasis en que el arquitecto humano debía compartir la capacidad del divino arquitecto para visualizar un futuro edificio, Villalpando insiste en que las plantas y alzados son similares a la perspectiva en tanto que “imágenes” de un edificio por venir.

La adopción del mundo moderno cartesiano y la evolución epistemológica provocada por la ciencia moderna, introdujeron durante el periodo barroco un conflicto entre la visión simbólica y la visión mecanicista del mundo (Koyré, 1968; Blumenberg, 19975/1987). Un mundo de esencias fijas y leyes matemáticas desplegado en un espacio homogéneo y geometrizado, casi como el modelo platónico de los cielos, fue asumido por Galileo como la verdad de nuestra experiencia del mundo físico. Como un ejemplo de ésto, y después de postular su ley de la inercia, Galileo creía que la esencia de un objeto no se alteraba por el movimiento. Esta noción, que es ahora una “verdad” obvia (en tanto hagamos abstracción del contexto), estaba reñida con la tradicional experiencia aristotélica del mundo en que la percepción, con su doble horizonte de conciencia mortal y mundo finito de lugares cualitativos, se aceptaba como el primer y legítimo acceso a la realidad. La nueva concepción científica convirtió en escéptica la mirada sobre la presencia física del mundo exterior. En términos de Descartes, el hombre se convirtió en sujeto (un ser pensante más que un ser corporal) enfrentado al mundo como res extensa, como una extensión de su ego pensante. Esta dual concepción de la realidad hizo posible que la perspectiva se convirtiera en modelo del conocimiento humano, una representación legítima y científica del mundo infinito.

Aunque la teoría de la perspectiva, como criatura de la nueva ciencia, permitía al hombre controlar y dominar la realidad física de su existencia, las artes, la jardinería, y la arquitectura del siglo XVII estaban todavía relacionadas con la revelación de un cosmos trascendentalmente ordenado de tal modo que se puede defender que geometrizando el mundo, el hombre tuvo acceso a una nueva verdad transcendental6. Incluso aunque la la perspectiva se integró cada vez más a la arquitectura, la sistematización perspéctica permaneció restringida a la creación de una ilusión, cualitativamente distinta de la realidad construida del mundo. La perspectiva señalaba el momento de una epifanía, la revelación del significado y el orden geométrico divino del mundo. Durante un breve periodo de tiempo, la ilusión era el locus del ritual; la revelación del orden ocurría en ese momento precario en que coincidían el punto de fuga y la posición del observador.

Mientras muchos filósofos del siglo XVII estaban todavía intentando conseguir formular una articulación apropiada que relacionara el mundo de las apariencias y la verdad “absoluta” de la ciencia moderna, la obra de Gérard Desargues apareció como una anomalía7.

Desargues rechazaba la dimensión trascendental de la geometría y el poder simbólico de las operaciones geométricas, del mismo modo que ignoraba las implicaciones simbólicas del infinito transformándolo en una realidad “material.” Buscaba establecer una ciencia general de la geometría que pudiera convertirse en fundamento de una serie de operaciones técnicas diversas tales como el dibujo en perspectiva, el corte de la piedra y la madera para la construcción, o el diseño de relojes de sol. Hasta entonces, las teorías de la perspectiva siempre asociaban el punto de convergencia de las líneas paralelas con el vértice del cono visual proyectado sobre la línea del horizonte. Desargues fue aparentemente el primer autor en la historia de la perspectiva que defendió un punto en el infinito8. Él mantenía que todas las líneas en nuestro mundo siempre cambiante, mortal y limitado, convergían realmente hacia un punto real, situado a una distancia infinita, aunque dispuesto para el control y manipulación humanos. Así, cualquier sistema de líneas paralelas, o cualquier figura geométrica específica, podía ser concebido como variación de un sistema universal de líneas concurrentes. La proyección ortogonal, tal como la entendemos hoy, era ya para Desargues un caso simple de proyección en perspectiva, donde el punto proyectivo estaba localizado a una distancia infinita del plano de proyección.

El método de Desargues permitió la representación de volúmenes complejos antes de su construcción, implementando una operación de lógica deductiva donde la visión, la percepción, y la experiencia eran prácticamente irrelevantes.

La perspectiva se convirtió en la ciencia prescriptiva básica (y también paradigmática): un nuevo tipo de teoría que se adelantaba al cambio epistemológico que tendría lugar durante el siglo XIX, y cuya única raison d’être era controlar las acciones humanas, la práctica de las ciencias aplicadas y nuestro mundo tecnológico9.

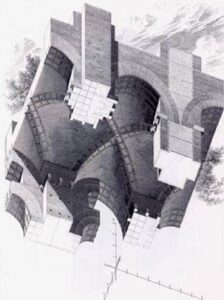

Figura 11 a y b. Fragmento de la bóveda de una galería del Palatino, de Roma, del libro de Auguste Choisy, L’art de bâtir chez les Romains, publicado en París, en 1873).

Figura 11 a y b. Fragmento de la bóveda de una galería del Palatino, de Roma, del libro de Auguste Choisy, L’art de bâtir chez les Romains, publicado en París, en 1873).

La revolución científica había encontrado en el sistema de Desargues el primer intento de dotar a la representación de una autonomía objetiva. Sin embargo, todavía prevalecían las connotaciones filosóficas del infinito, asociadas a cuestiones teológicas así como a la resistencia de pintores, artesanos y arquitectos aún tradicionalistas, los que hizo que su sistema fuera inaceptable para sus contemporáneos. Los propósitos de Desargues serían finalmente alcanzados por la geometría descriptiva de Gaspard Monge casi al final del siglo XVIII.

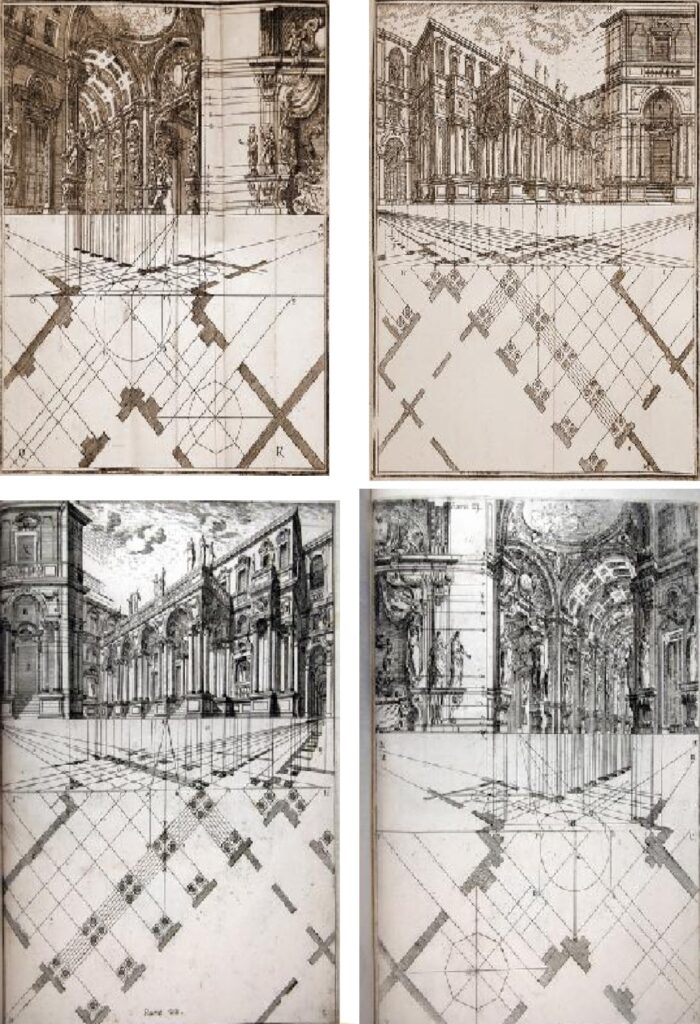

A pesar de las reticencias en desmitificar el infinito por parte de la cultura europea, la perspectiva dejó pronto de ser vista como el vehículo preferido para transformar el mundo en un orden humano significativo. En vez de eso, se convirtió en una simple representación de la realidad, una especie de verificación empírica del mundo por parte de la visión humana. El tratado de Pozzo, Rules and Examples of Perspective Proper for Painters and Architects (Roma: 1693, trad. inglesa, Londres, 1700), ocupa una posición interesante, y quizá paradójica como obra de transición. A partir de una planta y un alzado, su método de proyección consiste en una serie ordenada de instrucciones para el dibujo en perspectiva, que establece la homología de proyecciones y una relación proporcional absolutamente fija de elementos ortogonales vistos en perspectiva.

Pozzo evita la teoría geométrica de la perspectiva y su discurso acumula una colección de reglas extremadamente simples y ejemplos detallados de construcciones perspécticas, siendo quizá el primer manual de perspectiva verdaderamente aplicable en el sentido que nos es familiar. La homología consecuente entre el espacio “vivido” y el espacio geométrico de la representación en perspectiva animó al arquitecto a asumir que la proyección era capaz de representar verdaderamente una creación arquitectónica propuesta, siendo capaz, por tanto, de “diseñar en perspectiva.” La espacialidad cualitativa de nuestra existencia era ahora idéntica al espacio objetivado de la perspectiva, y la arquitectura podía así ser interpretada como una pintura.

A lo largo del siglo XVIII los artistas, científicos y filósofos fueron perdiendo interés en la teoría de la perspectiva. La práctica de la construcción, de hecho, cambió muy poco a pesar del potencial que las nuevas herramientas conceptuales tenían para transformar los procesos arquitectónicos. La geometrización del conocimiento, iniciada a partir de la adopción de la ciencia moderna en el siglo XVII, fue contrarrestada por el interés en las teorías empíricas deducidas de la obra de Newton y por la identificación de las limitaciones de la geometría euclídea.

En este contexto, parecía sin embargo que los arquitectos estaban preparados para aceptar la noción de que no había ya una distinción conceptual entre un escenario construido según el método per angolo de Galli–Bibiena, donde no había un punto de vista privilegiado, y la permanente realidad tectónica de su oficio. Todos y cada uno de los individuos ocupaban un lugar equivalente como espectadores en un mundo que se había transformado en una perspectiva de dos puntos. La realidad era ahora un universo de representación.

La ilusión barroca se convirtió en “alucinación” potencial en la iglesia rococó”. Incluso el punto de fuga de los frescos se hizo inaccesible para el espectador de modo tal que la nueva sima estética debe ser salvada por un acto de fe, mientras el edificio aparecía como un teatro autorreferencial y retórico donde los rituales religiosos tradicionales ya no eran vehículos incuestionables para la orientación existencial. La participación de la humanidad en el orden simbólico (y divino) del mundo empezaba a convertirse en un asunto de fe autoconsciente, más que un conocimiento encarnado auto-evidente, a pesar de ciertas afirmaciones influyentes como la coincidencia entre las verdades reveladas y las verdades científicas defendida por la Masonería. Solo en el siglo XIX, y gracias a la sistematización de los métodos de dibujo, pudo hacerse plenamente transparente el proceso de traslación entre dibujo y edificio, mediante su reducción a una ecuación. La transformación clave en la historia del dibujo arquitectónico fue la adopción de la geometría descriptiva como la disciplina paradigmática del constructor, tanto arquitecto como ingeniero. La École Polytechnique de París, fundada después de la Revolución Francesa, se encargó de preparar a la nueva clase profesional de científicos e ingenieros del siglo XIX. La geometría descriptiva, como asignatura fundamental, permitió por primera vez una reducción sistemática de los objetos tridimensionales a dos dimensiones, haciendo posible el control y precisión que demandaba la Revolución Industrial. La perspectiva se convirtió en “bisagra invisible” entre proyecciones, y no es exagerado decir que sin esta herramienta conceptual nuestro mundo tecnológico no habría existido.

Con el mecanismo de la composition de Durand y sus instrucciones paso por paso, se introdujo la codificación de la historia de la arquitectura en tipos y estilos, el uso de la trama y los ejes, del papel transparente, y de las precisas medidas decimales que permitían planificar y estimar los costes. La geometría descriptiva se convirtió en algo “asumido” que estaba detrás de todas las tentativas arquitectónicas modernas, desde los a menudo superficiales dibujos artísticos de la École des Beaux Arts a los proyectos funcionales de la Bauhaus. De todos modos, la presentación de los dibujos en la tradición beauxartiana no cambia la esencia de la arquitectura que representa ni tiene éxito en la formulación de una alternativa a la arquitectura de la École Polytechnique. De hecho, el sistema beaux arts no logra recobrar el mito a través de los dibujos, sino que se limita a formalizar apariencias con el status de “ornamento” contingente, de un modo similar a como lo hicieron los estilos “clásicos postmodernos.” Esto está, por cierto, realmente reñido con la posibilidad de recuperar significados a través del entendimiento fenomenológico de la simbolización.

En este contexto, es fácil de entender que la verdadera axonometría podía solo emerger como herramienta arquitectónica preferida solo después de Durand, quien ya sospechaba de la perspectiva, a la que creía una técnica pictórica engañosa. De todos modos, aparecieron “nuevas” teorías de la perspectiva referidas a imágenes pintadas en la “retina”, tales como perspectivas curvas o de tres puntos, y, a pesar de ciertas similitudes, es a principios del siglo XIX, y no en la obra de Pozzo, cuando las herramientas reconocidas por los arquitectos del siglo XX vieron su inicio.

La obsesión creciente por la productividad y la racionalización ha transformado hoy los procesos de maduración que van de la idea a la obra construida, en una representación sistemática que casi no deja espacio para que lo invisible emerja en el proceso de traslación. Las infografías, con su seductora manipulación de puntos de vista y alucinaciones tridimensionales, son sobre todo un “mecanismo de composición” más sofisticado, aunque todavía la cuestión acerca de la aplicación del ordenador a la arquitectura sea un tema apasionadamente debatido y todavía no resuelto. El instrumento no es simplemente el equivalente de un lápiz o un cincel que pueda permitirnos fácilmente superar su reducción: es la culminación de la mentalidad objetivante de la modernidad y es así profundamente perspéctico, precisamente en el sentido que hemos descrito en este artículo. Las infografías tienden a ser solamente una herramienta más rápida y más fácil dependiente de proyecciones matemáticas, por tanto, una herramienta básica de la producción industrial.

La tiranía de las infografías es incluso más sistemática que la de cualquier otra herramienta de representación, dado el establecimiento riguroso de un espacio homogéneo incapaz de combinar diferentes estructuras de referencia. Desde luego es concebible que la máquina pueda rebasar su lógica binaria para convertirse en herramienta de una apertura poética en el mundo de la arquitectura. El propósito, quizá la esperanza, en esta nuestra cultura post–histórica, es escapar de las alucinaciones y simulaciones electrónicas, evitando los riesgos de una representación reductiva y anti–participativa. El ordenador, como herramienta de representación, puede tener el potencial de dirigirse hacia la absoluta fluidez o hacia fijaciones y reducciones cada vez mayores. Esto último es el resultado desafortunado de la implementación del deseo tecnológico de poder, esto es, del control y la nuestra cultura post–histórica, es escapar de las alucinaciones y simulaciones electrónicas, evitando los riesgos de una representación reductiva y antiparticipativa. El ordenador, como herramienta de representación, puede tener el potencial de dirigirse hacia la absoluta fluidez o hacia fijaciones y reducciones cada vez mayores. Esto último es el resultado desafortunado de la implementación del deseo tecnológico de poder, esto es, del control y la dominación. El hecho es que los resultados de aplicar el ordenador a la arquitectura, tanto de un modo meramente gráfico como motivado por un deseo reciente de extrapolar “los órdenes naturales complejos” a la práctica, son generalmente decepcionantes.

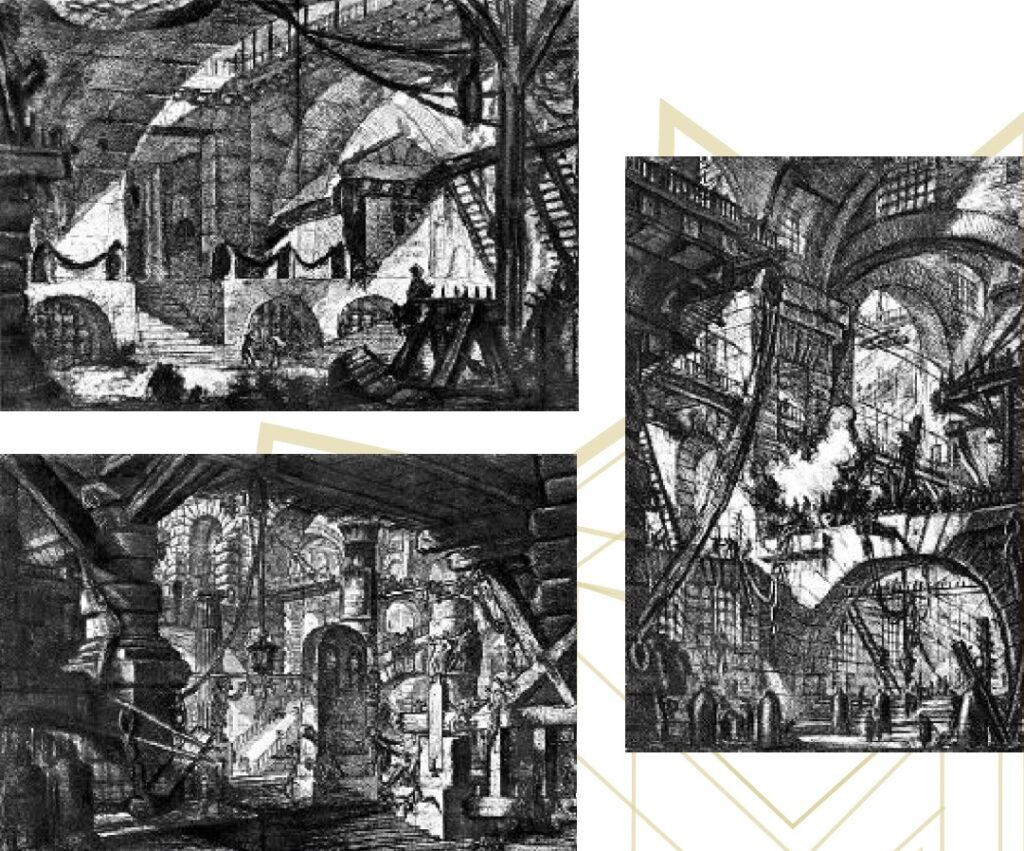

Mientras la geometría descriptiva intentaba una coincidencia precisa entre la representación y el objeto, el arte moderno estaba fascinado por la distancia enigmática entre la realidad del mundo y su proyección. Esta fascinación, que tiene sus raíces inmediatas en la fotografía decimonónica y en aparatos ópticos como el estereoscopio, respondía al fracaso de la mentalidad científica moderna en reconocer la compleja dimensión de la representación, una totalidad poética que puede ser reconocida pero que es imposible de reducir al logos discursivo de la ciencia, mientras no se refiera a una imagen cosmológica inter–subjetiva. Los artistas desde Piranesi e Ingres han explorado esa distancia (la “demora”, o “cuarta dimensión” en términos de Marcel Duchamp) que hay entre la realidad y la apariencia del mundo. Resistiéndose a asumir su reducionismo, aunque sin rechazar el poder de la abstracción moderna, ciertos arquitectos del siglo XX como Le Corbusier, Alvar Aalto, Antoni Gaudi o John Hejduk, han utilizado las proyecciones no como manipulaciones técnicas, sino para descubrir algo a la vez original y reconocible. Estos conocidos arquitectos se han ocupado de ese espacio oscuro situado “entre” las dimensiones, en una obra que privilegia los procesos y está segura de la habilidad del arquitecto para “descubrir”, apropiándose de la obra, tácticas significativas para la producción de una arquitectura apasionada. Esta emergente “arquitectura de resistencia” (más a menudo verbo que nombre) celebra los sueños y la imaginación sin olvidar que esta hecha para el Otro, pretendiendo revelar la profundidad no como algo homólogo a la anchura y la altura (3–D), sino como una significativa primera dimensión que permanece en el misterio y nos recuerda nuestra luminosa opacidad como mortales en un maravilloso mundo más que humano.

Notas:

1 J. N. L. Durand nos dio la primera teoría de la arquitectura cuyos valores se extrapolaron directamente desde las ciencias aplicadas y la tecnología. Nunca antes de Durand se había subordinado los significados de los productos del diseño a los objetivos de eficacia y economía. Para el propósito de este artículo es crucial tener en mente las conexiones entre este sistema de valores y sus herramientas, como vemos en el mécanisme de la composition de Durand, la primera metodología de diseño totalmente dependiente de la cualidad predictiva de las proyecciones de la geometría descriptiva.

2 Ver la Introducción y el Cap. 9 de Pérez–Gómez (1980, 1988a, 1988b).

3 Ver Filarete: en Trattato (reedición, Milán: Il Polifilo, 1972), donde se debate en forma de simposium la construcción de la cuidad de Sforzinda. Hay también una traducción inglesa por Spencer.

4 Los mejores ejemplos de este tratamiento matemático de la perspectiva se encuentran en los comentarios de Egnacio Danti a las Due regole della prospettiva prattica de Jacobo Barozzi da Vignola (Roma: 1583) y Montis perspectivae libri sex de Guidobaldo del Monte (Pesaro: 1600).

5 En el libro I, cap. 2, Vitruvio describe esta scaenographia como frontis et laterum absedentium adumbratio ad circinike centrum omnium linearum responsus. Tanto Frank Granger (1931) como Morris Hicky Morgan (1914), en sus traducciones de Vitruvio, leyeron esto como perspectiva. Granger traduce “Scenography (perspective) as in the shading of the front and the retreating sides, and the correspondence of all lines to the vanishing point (sic) which is the centre of the circle.” La traducción de Hicky Morgan es también problemática: “Perspective is the method of sketching a front with sides with drawing into the background, the lines all meeting in the centre of a circle.” Estas traducciones modernas no hacen justicia al texto original, en el que no hay referencia alguna a un punto de fuga o a la perspectiva lineal. Incluso si scaenographia significara “dibujar edificios en perspectiva,” el origen latino del término “perspectiva”, perspicere, es un verbo que significa simplemente “ver claramente o cuidadosamente, ver a través”.

6 Esto se revela también en los propósitos de los sistemas filosóficos a lo largo del siglo XVII. Por ejemplo, G. W. Leibniz, en su Studies in a Geometry of Situation (1679), proponía una ciencia de la extensión que, a diferencia de la geometría analítica cartesiana, sería integral y no reducible a ecuaciones algebraicas. Pero este proyecto de una “geometría descriptiva” más universal que el álgebra podía todavía describir mágicamente las infinitas variedades cualitativas de las cosas naturales. Esta geometría trascendental era parte del sueño de Leibniz quien durante toda su vida intentó una ciencia universal que él llamaba unas veces lingua universalis, y otras scientia universalis, calculus philosophicus o calculus universalis. A partir de todas las disciplinas del conocimiento humano, él intentó extrapolar los elementos constitutivos más simples para establecer las reglas de relación a partir de las que organizar el campo epistemológico total dentro de un “calculus de conceptos.”

7 Para un análisis extenso de la obra y una completa biografía de Desargues, ver Taton (1951) y Pérez-Gómez (1988) cap. 5.

8 Como ya hemos sugerido, las líneas paralelas no convergían en el espacio euclidiano, donde las consideraciones táctiles, derivadas de la espacialidad corporal, eran todavía más importantes que la información puramente visual. Ver Merleau–Ponty,M. (1945/1958), parte I, caps. 1–3.

9 Martin Heidegger afirma que la “pintura” enmarcada implica un “estar juntos, un sistema […] una unidad que se desarrolla al margen de la proyección de la objetividad de cualquiera”. Aunque esta objetividad es comprensible solo si se relaciona con la subjetividad cartesiana que tiene lugar en el espacio matemático de la geometría analítica, su absoluta universalidad se llegó a alcanzar en el siglo XIX, sobre todo después de la refutación científica de la geometría euclídea. Ver “The Age of the World Picture,” en The Question concerning Technology and Other Essays.

Bibliografía

Alberti, L. B. (1435). Della Pictura. Florencia

Barbaro, D. (1569). La pratica della perspettiva. Venecia

Bautista Villalpando, J. (1596/1604). In Ezechiellem Explanationes. Roma.

Blumenberg, H. (1975/1987). The Genesis of the Copernican World. Cambridge MA: MIT Press

Koyré, A. (1968). Metaphysics and Measurement. Londres: Chapman & Hall

Leibniz, G. W. (1679). Studies in a Geometry of Situation.

McEwan, I. K. (1993). Socrates’ Ancestor. Cambridge MA: MIT Press

Merleau–Ponty,M. (1945/1958). Phenomenology of Perception. London:Routledge & kegan Paul

Pérez–Gómez, A. (1980). La génesis y superación del funcionalismo en arquitectura. México: Limusa.

Pérez–Gómez, A. (1988a). Architecture and the Crisis of Modern Science. Cambridge MA: MIT Press.

Pérez–Gómez, A. (1988b). Abstration in Modern Architecture. Philadelphia: VIA 9

Pérez–Gómez, A. (1993). The Myth of Dedalus, AA Files 10.

Pérez-Gómez, A. (1997). Juan Bautista Villalpando’s Divine Model in Architectural Theory. En A. Pérez-Gómez, & S. Parcell (Edits.), CHORA 3 (págs. pp.125–156.). Montreal

Scamozzi, V. (1615). La Idea dell’Architecttura Universale. (vol. 1, p. 138). Venecia

Taton, R. (1951). L’oeuvre mathématique de G. Desargues. Paris: P.U.F

Vitrubius, M. P. (1960). The Ten Books on Architecture, Libro I, Cap. 2. (pp. 13–14) (Trad. Morris Hicky Morgan. (New York: Dover Publications Inc.).