Processes of signification in the conservation of industrial landscape: Zona Fundición Aguascalientes

Alba Mariana Díaz Márqueza, Diana Elena Barcelata Eguiarteb

aUniversidad Autónoma Metropolitana- X: e-mail, ORCID

bUniversidad Autónoma Metropolitana- X: e-mail, ORCID

Recibido: 15 de noviembre del 2022 | Aceptado: 26 de marzo del 2022 | Publicado: 31 de marzo del 2023

Resumen:

El presente texto expone los principales hallazgos de esta investigación en proceso, en torno al diálogo entre el patrimonio industrial ante el paisaje, la configuración territorial, la memoria, y la identidad como parte de la construcción de significado para la comunidadi que habita las inmediaciones de la Zona Fundición Aguascalientes. La problemática se aborda a partir de las coyunturas de Fernand Braudelii (1991), que se han presentado en el devenir histórico de la Ciudad de Aguascalientes, y que dieron origen a las transformaciones del paisaje industrial como parte del patrimonio cultural en riesgo debido a su abandono. El estudio se centra en el siglo XIX, durante la expansión de la industrialización y lo que suponía su desarrollo en México, concretamente en el Estado de Aguascalientes, la Gran Fundición Central Mexicana (GFCM) sería uno de los grandes impulsores de este proceso. Con el desplome de la minería en el bajío, la GFCM cerraría sus puertas en 1925, dejando una zona que prometía ser próspera transformada en un espacio de desechos industriales tóxicos. Estos cambios dejarían una huella profunda, tanto en el ecosistema del Río San Pedro, como en la morfología urbana y en su significado en el imaginario urbano, que los vestigios del complejo metalúrgico comprenden. Los resultados preliminares exponen los procesos de significación de este paisaje industrial, mediante narraciones aportadas por los sujetos sociales en torno a la construcción identitaria del imaginario urbanoiii, así como a la conformación de grupos sociales que abogan por una gestión que visibilice sus derechos de toma de decisiones en los procesos de intervención para recuperar y conservar este paisaje.

Palabras clave: Patrimonio Cultural, Paisaje Industrial, Significado, Imaginarios Urbanos.

Abstract:

This paper presents the main findings of ongoing research concerning the dialog among industrial heritage and landscape, territorial configuration, memory, and identity as part of the construction of significance of the community living in the vicinity of the Aguascalientes Foundry Area (Zona Fundición Aguascalientes). The issue is addressed from the viewpoint of Braudel’s (1991) scenarios that have emerged along the history of the city of Aguascalientes, which have also brought about transformations in the industrial landscape, as part of the cultural heritage at risk due to neglect. The paper focuses on the 19th Century, during the expansion of industrialization, and the implications of Mexico’s development. Particularly in the state of Aguascalientes, the Gran Fundición Central Mexicana (GFCM) was a leading driver of this process. With the collapse of mining in the Bajío area, the GFCM closed in 1925, transforming a zone that promised to be prosperous into a toxic industrial waste site. These changes had serious effects, both on the ecosystem of the San Pedro River, on urban morphology, and on its significance in urban imagination that the vestiges of the metallurgic complex encompass. Preliminary results present the processes of signification of this industrial landscape through narrations contributed by social subjects around identity construction in urban imagination, as well as the formation of social groups that advocate for an administration that draws attention to their decision-making rights in processes of intervention aimed at recovering and preserving this landscape.

Keywords: cultural heritage, industrial landscape, significance, urban imagination.

1. Introducción

Existe una clara conexión interpretativa de los habitantes de Aguascalientes con su toponimia, inculcada desde la formación básica. Se sabe que la ciudad fue bautizada como La Villa de Nuestra Señora de la Asunción de las Aguas Calientes por los primeros pobladores de origen español, debido a sus manantiales de agua termal, sin embargo, fuera de este relato se han olvidado los contenidos simbólicos y la convivencia con estos cuerpos de agua que permitieron que floreciera y se desarrollara la vida en esta región semiárida: el agua que corría por arroyos y ríos, la misma que abastecía a lo largo de su territorio un paisaje de vergeles, terrenos de cultivo y huertas, fue poco a poco y debido a la intervención humana cambiando su cauce, su estado y su fauna.

Esta investigación se centra en los significados y sentidos inscritos en un paisaje gestado durante el periodo de industrialización al lado del cuerpo de agua más importante del Estado el Río San Pedro, La Gran Fundición Central Mexicana, que detonó estos cambios y su influencia en la población hidrocálida a través del tiempo.

Las transformaciones más significativas de este paisaje pueden comenzar a relatarse en el marco de las políticas del México Independiente, y sus implicaciones económicas, que llevaron a la Villa a transiciones paulatinas traducidas al territorio en el crecimiento de la mancha urbana, lo que para su población significó dejar atrás la tradición agricultora para reemplazarla por actividades industriales. El establecimiento del Ferrocarril Central Mexicano, junto con las facilidades otorgadas por el Estado para incentivar la inversión extranjera como parte de la fiebre industrializadora durante el porfiriato, tuvieron por resultado el establecimiento de La Gran Fundición Central Mexicana en 1894, empresa norteamericana, propiedad de los Guggenheim, y dedicada a la fundición de metales. Esta empresa trajo transformaciones económicas y sociales, avances tecnológicos y cambios en su entorno inmediato (Ribes Iborra, 1983).

El Río San Pedro y su ribera fungieron como vertedero de desechos industriales; su agua comenzó a contaminarse, se formaron cerros con la escoria o desechos de la fundición, y el paisaje comenzó a conformarse por la arquitectura industrial y los complejos habitacionales de sus trabajadores.

Durante el periodo de industrialización en esta parte de la Ciudad de Aguascalientes (1861-1925), el Río San Pedro fue un lugar de descanso y recreación. Estos usos fueron progresivamente abandonados junto con el Río; pues al tiempo que aumentaba la población en la Ciudad, la necesidad de descarga de aguas residuales fue creciendo, y con ella los cambios en aspecto y aroma que llevaron a la realización de obras de alcantarillado para asegurar la salubridad; lo que cambiaría drásticamente su ecosistema (Macías Garnica, 2010).

Sin embargo, una buena parte del cauce del río permaneció a cielo abierto, convirtiéndose en una frontera casi invisible entre los terrenos campestres y la urbe. Sus inmediaciones albergan los vestigios de una de las empresas más representativas de la industrialización en Aguascalientes: La Gran Fundición Central Mexicana; vestigios que quedaron silentes y en abandono frente a un crecimiento urbano acelerado que, irónicamente, resguardó a este paisaje.

1.1. Planteamiento del problema

En cuanto al caso de estudio, el abandono por parte de los habitantes no es sino producto de la deslegitimación social del patrimonio que deviene de las narrativas históricas impulsadas por los grupos con mayor capacidad para poner en escena recuerdos comunes (Ares y Risler, 2013). Desde la época del Porfiriato ha habido esfuerzos por borrar la memoria colectiva al silenciar y desacreditar las luchas obreras que buscaban un salario más justo, o las luchas ciudadanas contemporáneas, donde las familias de trabajadores de la educación que forman estas colonias unieron esfuerzos contra un megaproyecto vial con el ánimo de impedir un ecocidio y conservar una movilidad sostenible para sus habitantes, así como la nula respuesta institucional frente a la necesidad expresada por parte de la comunidad de visibilizarlo, y ejercer acciones para su salvaguarda.iv

La deslegitimación, represión y omisión de estas luchas ha sido un mecanismo cultural impulsado por el status quo, que dejan al sujeto partícipe de las mismas en la angustia de legitimidad de sus convicciones, lo que incita al olvido. De esta forma, los procesos de memoria colectiva han sido interrumpidos a nivel macrosocial, poniendo en riesgo la identidad colectiva de sus habitantes, lo que se percibe en el espacio público, junto con un latente sentido tanto de inseguridad, como de abandono.

La memoria que resguarda el patrimonio industrial de la Zona Fundición, es acerca de las actividades de transformación realizadas y su impacto en el medio ambiente, de conocimientos teórico-prácticos de estos procesos, de la organización social como producto del nuevo orden industrial con sus disputas, conflictos y luchas, así como de los usos, fiestas, ritos, celebraciones, costumbres y mitos conectados con el elemento que dio vida y nombre a esta entidad, y a esta zona en particular.

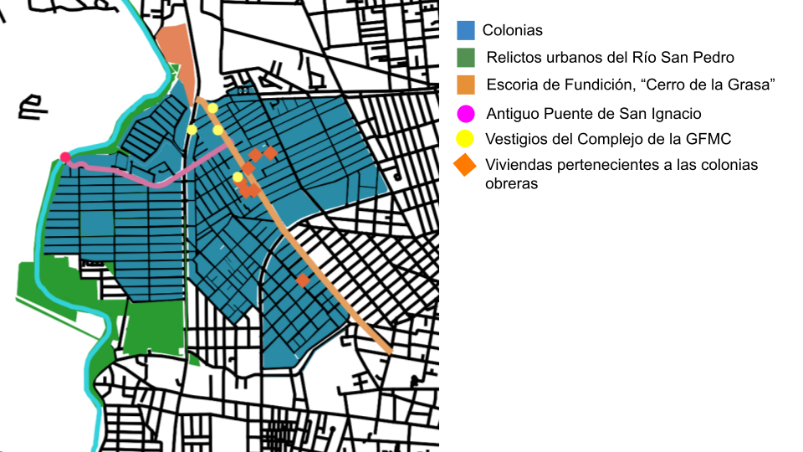

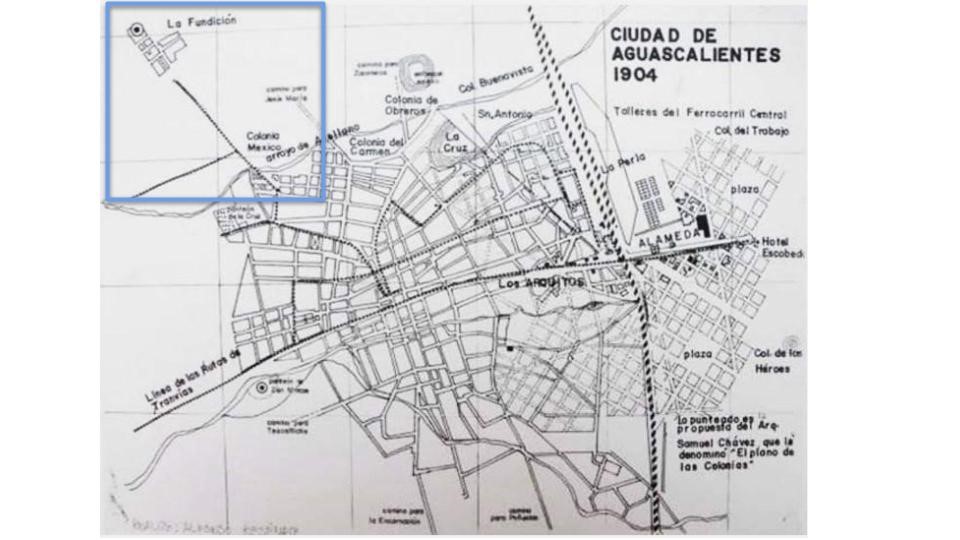

El estudio aborda los cambios en el paisaje creado e intervenido por las actividades industriales de la Gran Fundición Central Mexicana, empresa metalúrgica que fue uno de los grandes detonantes económicos en el estado de Aguascalientes. Este paisaje industrial está situado al norponiente de la ciudad de Aguascalientes, y en su materialidad es conformado por los monumentos edificados de la Gran Fundición Central Mexicana y el ecosistema fragmentado del Río San Pedro, así como por las colonias que les custodian: Colinas del Río, Antigua Línea de Fuego, Los Sauces, Primo Verdad, Fundición, Miravalle, Las Brisas, Olivares Santana y San Cayetano; polígono que denominaremos Zona Fundición, ya que su organización espacial corresponde al establecimiento y las funciones de la Gran Fundición Central Mexicana (Figura 1).

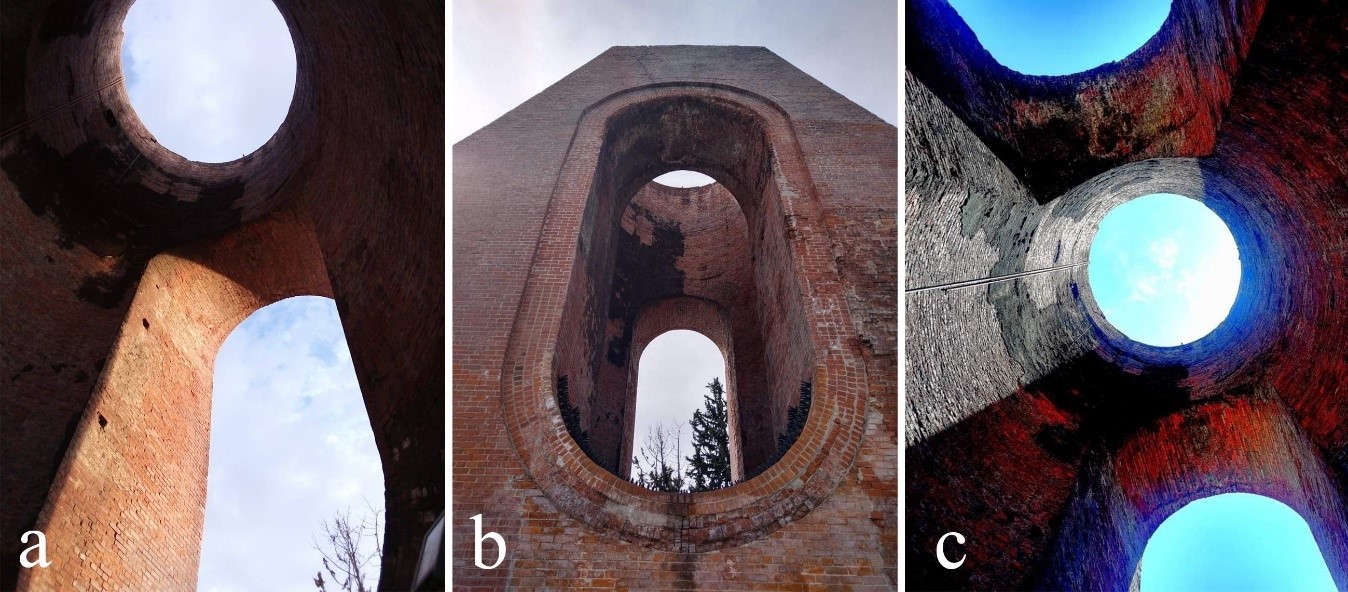

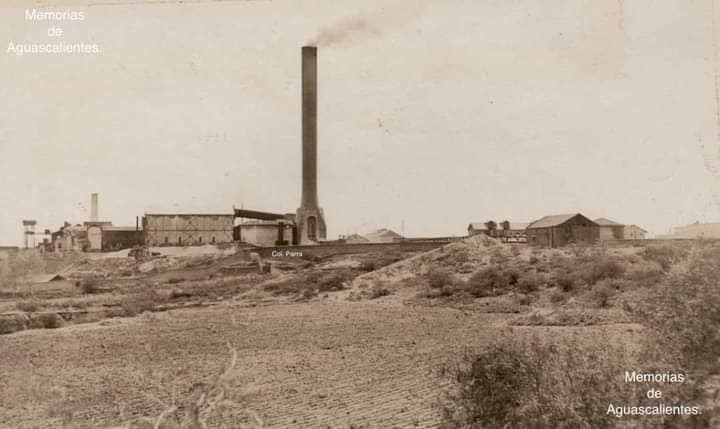

Los caminos patrimoniales, la traza urbana, el “Horno de Fundición”, que es el vestigio de la chimenea principal de los talleres de la Gran Fundición Central Mexicana, el “Cerro de la Grasa” (Figuras 2 y 3) -nombre popular para designar lo que ahora queda de los montones de escoria desechada por la fábrica de la Fundición-, algunos basamentos y bodegas de estos mismos talleres y casas de las colonias obreras, son los vestigios que corresponden a esta faceta de conformación urbana (Figura 4).

Ya que el paisaje engloba también las prácticas sociales y culturales, los procesos económicos y las dimensiones intangibles del patrimonio que definen su identidad y diversidad (no. 26 de “World Heritage Papers”), será necesaria una revisión de las formas de organización política y las luchas sociales que han atravesado, y cómo éstas toman parte en la conformación de su identidad.

Estos espacios y monumentos que forman al paisaje, concentran los sentidos del pasado de esta comunidad; su materialidad tiene un significado político, público y colectivo que en cada periodo histórico o generación puede resignificarse y adquirir nuevos sentidos (Jelin, 2017) y aunque históricamente algunos de estos monumentos han sido rehabilitados, tales intervenciones corresponden más con un modelo económico del equilibrio estético en el espacio urbano, ligado a proyectos de infraestructura vial del momento, que al contenido simbólico patrimonial dotado por sus contextos culturales. Por lo que estas intervenciones han resultado fuertemente criticadas por su comunidad.

Aquí reside la importancia de abordar esta problemática a partir de las coyunturas de Fernand Braudel (1991), pues el paisaje y los monumentos como patrimonio, poseen una vocación para distintas interpretaciones desde la acción colectiva, política y simbólica: el patrimonio está inscrito en un devenir histórico-temporal en el que su significado depende de los climas políticos y sociales (Jelin, 2017). El patrimonio pasa entonces por un constante ciclo de recreación de su vínculo con la sociedad a partir de cómo quiere ésta que le represente.

Por ello, la noción de patrimonio también ha necesitado cambiar, evolucionar y modificarse a través del tiempo y las distintas latitudes. De las discusiones referentes a la forma en que las instituciones valoran, declaran y legitiman como patrimonio, se coincide en la visión no univoca del patrimonio referida por Villaseñor cuando señala que no existe un patrimonio en sí mismo, sino que su conservación y usos, así como su destrucción, son solo relevantes para la comunidad que le da un valor simbólico, y por ende patrimonial (Villaseñor, 2012). Así mismo se destaca el trabajo de Dormaels quien, en el proceso de conformación de legitimidad social del patrimonio, señala que:

“Lo que llamamos “patrimonio” es el conjunto de significados e interpretaciones que surgen de la relación mediática entre el objeto-soporte y los individuos, por lo tanto, el patrimonio resulta de esta relación en el momento mismo de la interpretación, lo que supone su constante reactualización. Sin esta actualización permanente, el significado, entonces, puede perderse y el objeto volver a su estado inicial de artefacto artístico, arquitectónico, antropológico, etc. Es importante entender que, como construcción social, el patrimonio no es el objeto, el artefacto, sino la significación simbólica que le da un grupo social. En este sentido, es pertinente considerar al patrimonio como un fenómeno.” (Dormaels, 2011, p.2.).

En el caso que nos ocupa, tal reinterpretación puede verse escenificada en el vestigio arquitectónico comúnmente llamado Horno de Fundición, que es el basamento de lo que fue la chimenea principal de la Gran Fundición Central Mexicana, así como su mayor exponente en pie, y que ha sido renombrado por la comunidad con una placa conmemorativa como Monumento al Obrero Desconocido (Figura 5), agregando una capa de sentido a una parte del paisaje que se vio extraída del contexto industrial al ser separado del Cerro de la Grasa por una vía rápida y de un lugar en el espacio público, al quedar como una isla entre tres vialidades distintas.

Cabe destacar que, en materia de intervenciones, estos paisajes productivos poseen una trama abierta en su organización, así como una imagen heterogénea; características que hacen que su valoración como patrimonio resulte difusa, lo que provoca en el imaginario social y en el de los gestores culturales una imposibilidad de leer el valor histórico y urbanístico de esta tipología de paisaje urbano (Sudar Klappenbach, 2021).

Respecto a la protección de los paisajes industriales, Trachana señala que para su conservación y salvaguardia es prioritario contemplar tres aspectos diferenciados pero igualmente importantes, a saber: los espacios edificados o construidos, los espacios y construcciones, como obras de arquitectura, urbanismo e ingeniería, sus componentes y las relaciones que se establecen con el entorno que les circunda, así como las dinámicas y prácticas sociales en sus usos y el factor ambiental (Trachana, 2011), que en este paisaje ha sido el más relegado. El ecosistema dañado del Río San Pedro (Figura 6) posee un cauce que desde principios del siglo XX ha llevado aguas servidas y descargas industriales (Macias Garnica, 2010), y una ribera que aloja los desperdicios de fundición que contienen una cantidad importante de plomo, (Guzmán Collis, 2011) sin consideraciones por la flora, fauna, filtraciones al suelo o la salud de las personas que viven a menos de cincuenta metros del sitio.

Como objetivo principal para exposición del texto que nos ocupa, se plantea exponer los significados construidos y el diálogo que tienen el patrimonio industrial, el paisaje y la configuración territorial en la memoria colectiva, expresados en forma de imaginarios urbanos, manifestados en las experiencias y memorias de las narraciones compartidas en la comunidad virtual llamada Fundición, Miravalle, San Cayetano, Las Brisas, Colinas del Río, Los Sauces, de la red social Facebook.

El abordaje de esta red social como fuente, radica no solo en los alcances que tiene la plataforma de Facebook, sino en la cualidad otorgada por los usuarios para compartir posicionamientos personales y prácticas, relaciones sentimentales, ideologías o creencias que toman la forma de publicaciones, comentarios o reaccionesiv, y que tiene la función de representar lo que significa formar parte de un grupo, a través de una identificación con los otros, el establecimiento de vínculos socio-afectivos y su reconocimiento dentro del grupo (Capogrossi, 2015).

Se consideró pertinente exponer los testimonios de la comunidad de Facebook como medio para recuperar la conformación del significado y el sentido en el imaginario colectivo de esta comunidad a través de los denominados imaginarios urbanos, pues estos son una representación enunciada de las experiencias y los afectos compartidos por medio de esta red social como documento colectivo de memoria, conmemoración y recuerdo del lugar que habitaron en el pasado, ya que a su vez, estos imaginarios influyen en la manera de percibir y vivir la Ciudad en la actualidad. (Figura 8)

Por lo que se plantean los siguientes cuestionamientos: ¿De qué manera se objetiva y reconfigura el paisaje industrial como parte de la historia e identidad en el imaginario urbano de Aguascalientes?, ¿Cuáles son los significados otorgados a la Zona Fundición como paisaje industrial y patrimonio?, ¿Cómo se reconstruye la historia en la memoria en el imaginario urbano a partir de la narración? y ¿Cuáles son los momentos de la historia que son más significativas en las narraciones aportadas por los miembros de la comunidad?

2. Método

Con el fin de tener las condiciones para realizar y exponer el estudio en curso a través de una mirada de larga duración que propicie la revisión de su devenir histórico, se recurre a la investigación documental. Para hacerlo sin caer solo en la descripción histórica, se recuperan la obra y los estudios de Fernand Braudel (2006) y las consideraciones de Rodríguez (2013), quienes recobran la dimensión temporal de la realidad social, y distinguen diferentes estadios temporales, así como espesores de profundidad para entender la historia y las temporalidades como fenómenos sociales. De ahí que se considera la coyuntura como una de las categorías de análisis para la recuperación de dicha temporalidad y la aproximación a los procesos de significación otorgados por las comunidades sociales interesadas en visibilizar la problemática para la recuperación y conservación de esta zona como parte del patrimonio cultural de Aguascalientes.

2.1. Enfoque

El estudio tiene un enfoque cualitativo, para ello se acude a las nociones de la construcción narrativa de Jerome Bruner, psicólogo y pedagogo, quien da un giro epistémico sobre la construcción del conocimiento. Para fines del presente estudio nos interesan dos de los componentes fundamentales de la psicología cultural contemplados por Bruner: el primero destaca que las diversas formas de conocer y comportarse en el mundo solo son comprensibles dentro de un marco cultural determinado; las creencias y deseos característicos del grupo al que un individuo pertenece. Y el segundo, es la función que desempeña la narración en la construcción de significado al proporcionar marcos de conocimiento, como creencias, valores, y contexto, desde los cuales se puede significar el mundo. Para Bruner, el pensamiento desde lo cotidiano tiene su expresión simbólica en la narrativa como modalidad de organización de la experiencia (Bruner, 1995).

Como categorías de análisis se utilizan la metáfora y el símbolo como excedente de sentido de Paul Ricoeur, para quien la metáfora proporciona sentido y va al encuentro de nuevos significados, al ser considerada por el autor como:

“un acontecimiento semántico que se produce en la intersección de varios campos semánticos. Esta construcción es el medio por el que todas las palabras tomadas en su conjunto reciben sentido. Entonces, y solamente entonces, la torsión metafórica es a la vez un acontecimiento y una significación, un acontecimiento significante, una significación emergente creada por el lenguaje” (Ricœur 2001: 134).

2.2. La noción de imaginarios urbanos

Se considera pertinente articular las propuestas de construcción narrativa como elemento constituyente del significado de Jerome Bruner, y la metáfora y el símbolo en la narración como parte de la recuperación del sentido en la narrativa de Paul Ricoeur, con la noción de imaginarios urbanos utilizada por Daniel Hiernaux, por ser complementarios y con el fin de acceder a la recuperación de la construcción narrativa como pilar de la construcción de sentido y reconstrucción de la memoria en el caso de Bruner y de Ricoeur. En los estudios realizados por Daniel Hiernaux, éste cita a Manuel Antonio Baeza para referirse a la noción que este autor tiene de imaginarios sociales, y quien plantea que “los imaginarios sociales son múltiples y variadas construcciones mentales o ideaciones socialmente compartidas de significancia práctica del mundo, en sentido amplio, destinadas al otorgamiento de sentido existencial” (Baeza, 2003:27).

De lo anterior, Hiernaux plantea que los imaginarios urbanos son aquellos imaginarios sociales construidos social y esencialmente a partir de las imágenes y representaciones de la ciudad. Entonces, los imaginarios urbanos son fruto de la capacidad humana para representarse la ciudad a partir de las imágenes que se muestran. Subraya que se distancia de los trabajos que solo describen la representación que los sujetos tienen de la ciudad, atendiendo a las prácticas sociales como acciones transformativas, a partir de sus acciones en el espacio urbano. Destaca que es importante relacionar la representación con la forma, que es como se construye la ciudad a través de los sujetos que interactúan en ella.

2.3. Selección de las comunidades participantes

A fin de sistematizar la investigación, los grupos se seleccionaron con los siguientes criterios, primero buscando el interés de los sujetos o agentes sociales por la recuperación del patrimonio de la Zona Fundición, de manera que una de las tareas fue encontrar comunidades interesadas en el tema, o bien, un espacio en el que se fuera posible recuperar, a través de la narración, el significado otorgado a este patrimonio.

Es así como se llegó a la comunidad virtual llamada Fundición, Miravalle, San Cayetano, Colinas del Río, Los Sauces. Este grupo de la red social Facebook, está conformado por personas que habitan o habitaron la Zona Fundición, y que buscan hacer nuevos lazos con vecinos con fines culturales, comerciales y recreacionales, o que han logrado reencontrarse con antiguos compañeros de infancia, trabajo, barrio o escuela (Figura 9).

https://www.facebook.com/groups/lafundicionaguascalientes

La conmemoración y recuerdo de los antiguos y actuales habitantes de la zona a través de sus experiencias compartidas en forma de relato, resulta relevante en la construcción autónoma de memoria y sentido, ya que es un mecanismo cultural que fortalece el sentido de pertenencia como comunidad. Además, estos relatos incorporan no sólo las experiencias propias sino las que les han sido transmitidas, activando un proceso de (re)significación por medio de esta puesta en común, que hace espacio para nuevos marcos interpretativos de experiencias pasadas, y para la construcción de expectativas futuras (Koselleck, 1993).

Gran parte de las publicaciones en el muro del grupo son relatos de acontecimientos, por lo general de la infancia y juventud, rememoración de personajes y el recuerdo de actividades que ellos mismos practicaban o que fueron transmitidas a través del relato. Estos relatos están casi en su totalidad ligados a una espacialidad, por lo que la mayoría son detonados por fotografías, tanto actuales como antiguas e históricas, de colecciones personales y públicas, que los usuarios se dan a la tarea de producir, recuperar y compartir.

También se observan publicaciones que invitan a trascender la virtualidad, convidando a encuentros de índole política, económica, deportiva y cultural; esta última girando en torno a los vestigios arquitectónicos de la Gran Fundición Central Mexicana y el patrimonio histórico de la zona.

2.4. Consideraciones sobre la noción de coyuntura

Para una aproximación a la comprensión de lo que representa el paisaje industrial de la Zona Fundición como patrimonio en el imaginario urbano de Aguascalientes, se recurre a la noción propuesta por Braudel, y a Rodríguez sobre la coyuntura. Según Fernand Braudel, a fin de estudiar y comprender la historia como parte de los procesos sociales, ésta se divide en temporalidades. Es necesario situarnos en la pluralidad a la hora de examinar los fenómenos inherentes a los seres humanos. Braudel, distingue tres temporalidades para dar cuenta de los fenómenos sociales. Distingue el tiempo largo; el tiempo corto inmediato o del acontecimiento; y el tiempo medio o coyuntura. Sin embargo, existen vínculos directos entre unos tiempos y otros. Por lo general, los procesos de larga duración, y las evoluciones estructurales, permiten explicar el sentido de los movimientos cortos o medios. El tiempo corto y las coyunturas, a su vez, influyen sobre el tiempo largo (Braudel, 2006).

Existe un tiempo corto que se diferencia de los demás tiempos. Es la coyuntura, justamente una serie de procesos que se desarrollan en el tiempo corto: es también la realidad en un tiempo determinado. Cabe señalar que no todos los acontecimientos de tiempo corto, ni las realidades momentáneas, son coyunturas: para serlo se requiere una condensación particular del tiempo social. Se trata de la convergencia de los procesos sociales, económicos, políticos y culturales para concentrarse en el campo político, según lo señala Rodríguez (2013, pp.160).

El asunto de la condensación requiere ser aclarado. El tiempo social se condensa cuando diversos factores, estructurales o de corto plazo, coinciden. Por ejemplo, la coyuntura también es la convergencia de diferentes hechos, determinados protagonistas y circunstancias que se pueden identificar, para ello es importante destacar la dimensión que se denomina como Espesor (…) La realidad social se presenta como una superposición de capas que va desde la más visibles: la superficie, hasta las más ocultas y profundas: el fondo (Rodríguez, 2013, p.158).

El autor pone de ejemplo la independencia de México, en la que se articularon diferentes elementos tales como en el tiempo largo, y se presentó una crisis del modelo colonial que explica las reformas borbónicas como un intento de recuperar el control, en distintos planos, en el territorio de la Nueva España. Al mismo tiempo, pero en otras latitudes, se produjo la Revolución Francesa, lo que causó un gran impacto en el pensamiento del sector intelectual y la independencia de las Colonias Británicas, hoy Estados Unidos, y lo que, al cuestionar el absolutismo, sienta las bases de un gobierno predicado por el pueblo. Posteriormente se produjo la invasión francesa a España, aunado esto al sentimiento de los criollos de ser relegados en la Nueva España. Este panorama es el conjunto de condiciones que dieron lugar al acontecimiento del Grito de Independencia en Dolores Hidalgo, en la entonces Nueva España. Rodríguez señala que entonces la coyuntura y el evento son dos planos distintos, pero que se relacionan de manera clara y contundente. De esta manera, podemos tener, en el caso que nos ocupa, determinadas circunstancias de larga duración y eventos que se anclan como coyunturas.

2.5. Identidad e imaginario urbano hidrocálidos

La narrativa identitaria hidrocálida está construida alrededor del agua y la idea de progreso. En la primera, el topónimo del Estado remonta a la fundación de la Villa de Nuestra Señora de la Asunción de las Aguas Calientes que, según el relato tradicional, comienza cuando estas tierras empezaron a ser pobladas por algunos de los primeros españoles debido a los manantiales de agua termal, arroyos y ríos de la demarcación.

Sin embargo, hoy en día estos cuerpos de agua han desaparecido casi en su totalidad junto con los vergeles, huertas, terrenos de cultivo y mantos acuíferos a los que abastecían. Las políticas neoliberales que gestionan el recurso hídrico, el uso industrial no regulado, las descargas ilegales de este mismo sector, los crecientes desarrollos inmobiliarios, y la falta de extensiones arbóreas y de infraestructura de saneamiento de aguas residuales, son los principales causantes de la eminente desecación que el estado enfrenta.

El segundo rasgo identitario es el del progreso, narrativa estructurada con la modernidad y el crecimiento económico que trae la industria, cuyo mayor exponente actual es la planta de ensamblaje Nissan. Esta narrativa ha sido cimentada en la cultura hidrocálida por medio del patrimonio industrial, con el rescate del conjunto ferroviario “Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias”, conjunto patrimonial compuesto por los terrenos y las naves industriales que conformaban los Talleres Generales de Construcción y Reparación de Máquinas y Material Rodante del Ferrocarril Central de Aguascalientes: principal impulsor de la industrialización, el desarrollo económico local y el desarrollo urbanístico en el Estado. (Ribes Iborra, 1983).

Este complejo fue cedido al Estado de Aguascalientes por El Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana para el uso público. Su rehabilitación y reúso gira en torno a la identificación y apropiación de la cultura ferroviaria; incluye áreas verdes, lugares deportivos y espacios dedicados al arte y la cultura, así como lugares dedicados a la inversión privada para el proyecto que fue planteado como autosustentable (Vargas Vázquez, 2021), aunque en la reciente administración este planteamiento amenaza con privatizar el espacio público, convirtiéndolo en otra plaza comercial.

2.6. Zona Fundición: conformación urbana y gremio obrero

En este punto, es de importancia nombrar a Ferrocarriles Mexicanos, ya que jugaron un importante papel en el desarrollo económico, político, social y cultural de la ciudad; la instalación de los Talleres Generales de Construcción y Reparación de Máquinas y Material Rodante, en 1897, hizo de Aguascalientes el principal centro ferroviario debido a su favorecida situación geográfica, lo que significó la llegada de un contingente obrero destinado a la fuerza de trabajo desde otros estados e incluso países, personas que tenían creencias, ideas, costumbres y tradiciones propias que se amalgamaron y dieron como resultado nuevas expresiones culturales en torno al ferrocarril (Ribes Iborra, 1983).

Los Talleres del Ferrocarril, las garantías ofrecidas por el Estado para fomentar la iniciativa privada que consistían en facilidades para la adquisición de tierras, así como la explotación libre de recursos hídricos y la aplicación de la tarifa McKinley en los Estados Unidos (que elevó considerablemente los aranceles aduaneros para la importación de minerales de hierro), fueron los factores que propiciaron el establecimiento de la empresa metalúrgica The American Smelting and Refining Company, propiedad de Salomon Guggenheim, en Aguascalientes. En 1894 se iniciaría la construcción de las instalaciones de La Gran Fundición Central Mexicana, en rancho El Sillero, que está situado a aproximadamente 3 km del centro de la ciudad hacia el norponiente, con un ramal del Ferrocarril Central entroncado directamente en la Fundición, y localizado a orillas del Río San Pedro, el mayor cuerpo de agua del Estado y parte del segundo afluente más largo del país, que dotó a la Fundición de la gran cantidad requerida por los procesos metalúrgicos, y recibió sus descargas residuales (Ribes Iborra, 1983).

Las instalaciones del complejo metalúrgico incluían almacenes, edificios de maquinaria, hornos, una planta eléctrica, oficinas, canchas deportivas, un edificio destinado al hospedaje de funcionarios de la empresa, un aeródromo, un hipódromo, y un complejo habitacional para sus trabajadores, que al igual que los trabajadores del ferrocarril, provenían del campo y otros estados para habitar las colonias industriales junto con los altos mandos, ocupados en su mayoría por norteamericanos (Martínez Delgado, 2017).

Estos desarrollos habitacionales, al igual que la mayoría de colonias industriales, además de poseer una ventajosa cercanía con los centros de trabajo y mejorar las condiciones de vivienda de los trabajadores, fungían como centros de control ideológico y moral, velando por los intereses de la compañía, pues al encontrarse lejos del centro de la ciudad, “protegían” a los trabajadores de ideas exteriores que representaran un algún peligro. Lo que no detuvo al Movimiento Obrero, cuando el 2 de julio de 1907 alcanzó a los trabajadores de la Gran Fundición Central Mexicana, mediante una huelga para exigir un salario más justo, misma que fue reprimida por el jefe político de Aguascalientes, acompañado por un cuerpo de rurales y gendarmes. Al día siguiente, cuando la compañía prometió cumplir con la demanda, el 5 de julio de 1907, el periódico La Voz de Aguascalientes elogió la filantropía Guggenheim al escribir: “Para exponer razones no hay que tomar medidas violentas. La justicia no se debe pedir con la espada en la mano.” (Ribes Iborra, 1983). Al día de hoy, esta huelga permanece en la memoria colectiva como la razón por la que la empresa cerrara sus puertas, aunque esto ocurrió dieciocho años después, con el desplome de la minería en Zacatecas y el cierre de las minas de Tepezalá y Asientos, llevando esta compañía del grupo ASARCO a establecerse en el Estado vecino de San Luis Potosí (Ribes Iborra, 1983).

La visión de las autoridades estatales y dirigentes de la Gran Fundición Central Mexicana permeó no solamente sobre el sueldo y las deplorables condiciones de trabajo, sino también en las dinámicas de desarrollo y la conformación de la morfología urbana.

Su urbanización fue dada en un primer momento, y a muy pequeña escala, por las viviendas edificadas por la Gran Fundición Central Mexicana en las denominadas colonias industriales que comprendían, de acuerdo con Martínez Delgado, aunque fuera del complejo metalúrgico, asentamientos informales de personas de escasos recursos que se apropiaron de terrenos que a nadie interesaban, y más adelante por casas fincadas en lotes adquiridos por trabajadores de la Fundición o vecindades desarrolladas para los mismos.

En el plano de La Ciudad de Aguascalientes, puede observarse la poca atención de las autoridades hacia esta zona de la ciudad, pues en ningún plano se dibujaron los núcleos de vivienda ni los asentamientos informales que le rodeaban (Figura 11). Esta valoración es confirmada en el momento de su desmantelamiento en 1925, cuando los cientos de viviendas obreras fueron también destruidas (Martínez Delgado, 2017).

Por los siguientes cincuenta años, la urbanización en esta parte de la ciudad llevaría un ritmo lento, cambiando poco a poco: su suelo agrónomo fue transformado en habitacional, y paulatinamente integrándose a la mancha urbana del centro de la ciudad. La urbanización definitiva vendría en la década de los ochenta, cuando los vestigios arquitectónicos de la Gran Fundición Central Mexicana comenzaron a tener usos comerciales, habitacionales, o formaron parte de la planeación del espacio público (Figura 12), cuando las parcelas comenzaron a su vez a fraccionarse para ciertos desarrollos inmobiliarios de las colonias San Cayetano y Los Sauces, que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) pondría a disposición de trabajadores de la educación y a los que, junto con el desarrollo de la colonia Colinas del Río, se sumaría la consolidación de las colonias populares Las Brisas, Olivares Santana y Miravalle (a las que posteriormente se integraron los asentamientos informales de Primo Verdad y La Antigua Línea de Fuego).

2.7. Memoria fluvial

Para hablar de la conformación urbana en esta zona, es indispensable regresar a su origen: el Río San Pedro, su uso y contaminación. Previo al comienzo de las funciones de la Gran Fundición Central Mexicana, uno de los primeros momentos en los que se muestra a una población preocupada por la gestión de recursos y las afectaciones que esta industria traería, fue el hacer del dominio público las concesiones de agua del río San Pedro, que sería destinada al enfriamiento de sus hornos; esto provocó una gran indignación en el sector de la población que había experimentado o sabía de los estragos que la industria La Metalúrgica –empresa metalúrgicas precedió a la Gran Fundición Central Mexicana en el Estado de Aguascalientes– había causado, al grado de casi extinguirlo (Martínez Delgado, 2017).

Aunado al uso y a las descargas de agua con desechos industriales, la necesidad de descarga de aguas residuales fue creciendo al ritmo del aumento poblacional que marcó la industrialización. Estas descargas trajeron cambios en aspecto y aroma en el cuerpo de agua y ribera, que llevaron a la ejecución de obras hidráulicas para asegurar la salubridad, lo que cambiaría drásticamente el ecosistema del Río San Pedro (Macías Garnica, 2010).

Advertidos por el desprendimiento de malos olores, se llevaron a cabo trabajos de saneamiento con redes de alcantarillado que después fueron integrándose con la ciudad en forma de equipamiento urbano y vialidades, aunque buena parte del cauce del río permaneció a cielo abierto (Macías Garnica, 2010), convirtiéndose junto con el “Cerro de la Grasa” en un intersticio urbano y una frontera casi invisible entre los terrenos campestres y la urbe. Durante los años siguientes, la mancha urbana siguió más allá del Río y los entubamientos que en un momento parecieron la solución a los malos olores, propiciaron la desconexión del entorno con su población y la falta de entendimiento de las lógicas y tiempos naturales, así como el uso recreativo, las celebraciones y ritos en torno al río.

Para presentar la conexión que la población tiene con este cuerpo de agua y cómo es percibido en la actualidad, se presentan algunas transcripciones de los comentarios de Facebook en la comunidad virtual Fundición, Miravalle, San Cayetano, Las Brisas, Colinas del Río, Los Sauces, en la cual el usuario Fer Mtz Galicia lamenta el estado actual del agua y la cantidad que lleva el Río San Pedro: “[…] antes de los 90′ aún se podía, ya después se contaminó el agua del rio, yo viví justo en la calle o avenida de Antiguo Camino a San Ignacio en las casas dúplex, desde 1985, que desemboca al puente, y me tocó aun ver así, el río limpio; ya por 1990/91, ya el agua se contaminó, con los años después entubaron toda esa parte, pero cuando llueve por la misma naturaleza corre por encima del entubado el agua, pero ya años que no se ve mucha corriente de agua […]” (comentario de Facebook, 7 de Agosto 2022).

De esta misma forma, Betsy Iamtz, quien también pertenece a esta comunidad virtual, expresa su aprecio por el río, aún sin ser residente de la Zona Fundición, al escribir: “Mi hermano tiene una casa en residencial Rio San Pedro, cada vez que voy a Aguascalientes me quedo ahí y me tomo fotos en el río, pero si lo tienen descuidado y es una pena.” (comentario de Facebook, 2 de Octubre del 2021).

A continuación, otro usuario da cuenta de actividades transmitidas a través del relato, y propone posibles reúsos para este patrimonio: “Mi abuelo me platicaba que en el rio se iba gente con sus ropas para lavar, e incluso se bañaban dentro del mismo. Ahora mi opinión es que deberían limpiarlo, dejar de usarlo como drenaje y sacarle provecho haciéndolo algo turístico, como el río de San Antonio, Tx.” (Usuario Daniel Sustaita, comentario de Facebook, 17 de Mayo del 2021).

En otro comentario, el usuario Joe Charly rememora la ribera del Río como parte de la cotidianeidad de su infancia: “Mis compañeros de primaría y yo íbamos a hacer tareas a orillas del río, abajo, donde es ahora Colinas del río… qué tiempos.” (comentario de Facebook, 3 de Octubre del 2021). También, rememorando las experiencias que tomaron parte en este lugar, el usuario José Tomás Espinoza Alanís comparte su preocupación por la inminente desaparición de este patrimonio: “Desgraciadamente, ya comenzaron a urbanizar y no tardan en cruzar el río San Pedro, y digo desgraciadamente porque se terminará con eso una época inolvidable y bella.” (comentario de Facebook, 16 de Marzo del 2022).

2.8. El paisaje industrial: un paisaje de luchas

Como esta revisión histórica refiere, el tránsito de la Gran Fundición Central Mexicana por esta parte de la ciudad, dejó además de algunos vestigios arquitectónicos de lo que sería el complejo fabril y un suelo y río contaminados por los desperdicios tóxicos desprendidos de sus actividades, una urbanización con vías de comunicación importantes, ya que la antes vía del ferrocarril se convirtió en una de las principales vías vehiculares para conectar el norte con el centro de la ciudad.

Esta cualidad traería más adelante proyectos de movilidad con vías rápidas para automóviles, como parte de un Plan Maestro integral que requirió una reestructuración de la infraestructura gris y su equipamiento. El siguiente testimonio narra las acciones de defensa que los habitantes de la colonia Los Sauces tomaron para prevenir la construcción de una gasolinera al margen del Río San Pedro, movidos por la preocupación de conservar la integridad de sus familias: “Yo participé un poco. Los vecinos se organizaron al saber que se construiría una gasolinera muy cerca de las casas. En ese momento se decía que no se estaban respetando las distancias marcadas por ley entre las casas habitación y la gasolinera. Lo peor fue cuando entró a trabajar la maquinaria pesada y las casas vibraban de tal manera que pensamos que se iban a agrietar o a caer.” “En ese momento los vecinos bloquearon la construcción del muro donde ahora se ubica el Circuito Los Sauces I. Se montaron guardias. El constructor trató de intervenir hablando con los vecinos. Acudieron las autoridades (PAN), y no hicieron caso de las demandas de los colonos, ya habían establecido ese compromiso, concluyendo con la imposición de esa obra, que todos consideramos peligrosa por varias razones, entre ellas: que en caso de un derrame o explosión, las casas, por encontrarse al nivel o por debajo de él, correrían peligro, y porque el fraccionamiento solo tenía una salida de evacuación útil en una contingencia” (Usuaria Ma Guadalupe Márquez, comentario de Facebook, 13 de Mayo 2021).

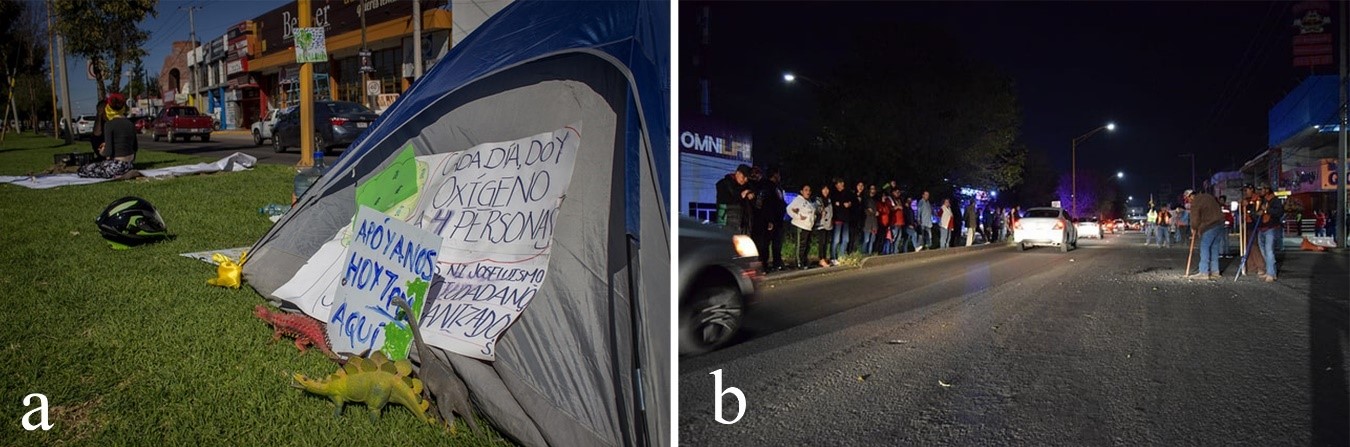

Otra de las manifestaciones en torno a la toma de decisiones en el territorio, fue detonada por este mismo proyecto de movilidad y tomó lugar en el año 2018, cuando unos días antes de empezar la construcción del paso a desnivel en Avenida Aguascalientes –una de las vías principales de la ciudad–, vecinos, comerciantes y ambientalistas de la zona montaron un campamento en el camellón (este sería derribado junto con más de 70 árboles que habían sido plantados al inicio de los desarrollos habitacionales de la Zona) (Figura 13).

El gobierno del estado respondió a estas manifestaciones con un cuerpo granadero que ejerció violencia y detenciones, para después deslegitimar la manifestación por medio de comunicados y control de medios, en los que afirmaba que la protesta había sido estallada por la oposición, con personas ajenas a la zona y al tema ambiental.

El siguiente testimonio refleja el sentir del usuario Arnulfo Aldaco al respecto de estas transformaciones: “La mayoría de los ciudadanos no tienen ni usan auto, no es ecológico ni ético seguir beneficiando a este sector de la población.” Comentario de Facebook (11 de Diciembre 2018).

La construcción de esta vía rápida produjo una fragmentación del paisaje y el ecosistema, al igual que una desconexión aún mayor entre un pasado que se desconoce y el patrimonio material que lo guarda, fungiendo como una barrera entre el paisaje industrial del Cerro de la Grasa y el Río San Pedro con el Horno de Fundición, máximo exponente de la presencia de la Gran Fundición Central Mexicana en Aguascalientes (Figura 14).

Algunos miembros del grupo, al ver fotografías del monumento, se preguntan dónde está, y si aún existe; otros esperan que se conserve el paisaje o al menos algunos de los vestigios que formaron parte de su vida: “lástima… ojalá le construyan un recuerdo con algunas piedras negras, de esas brillosas que parecían estar rebanadas en capas […], escribe Checo Arenas en un comentario de Facebook (15 de Agosto 2022), “Estaría bien que hicieran un área protegida en este lugar[…]” responde el usuario Juan Chávez (comentario de Facebook, 15 de Agosto, 2022).

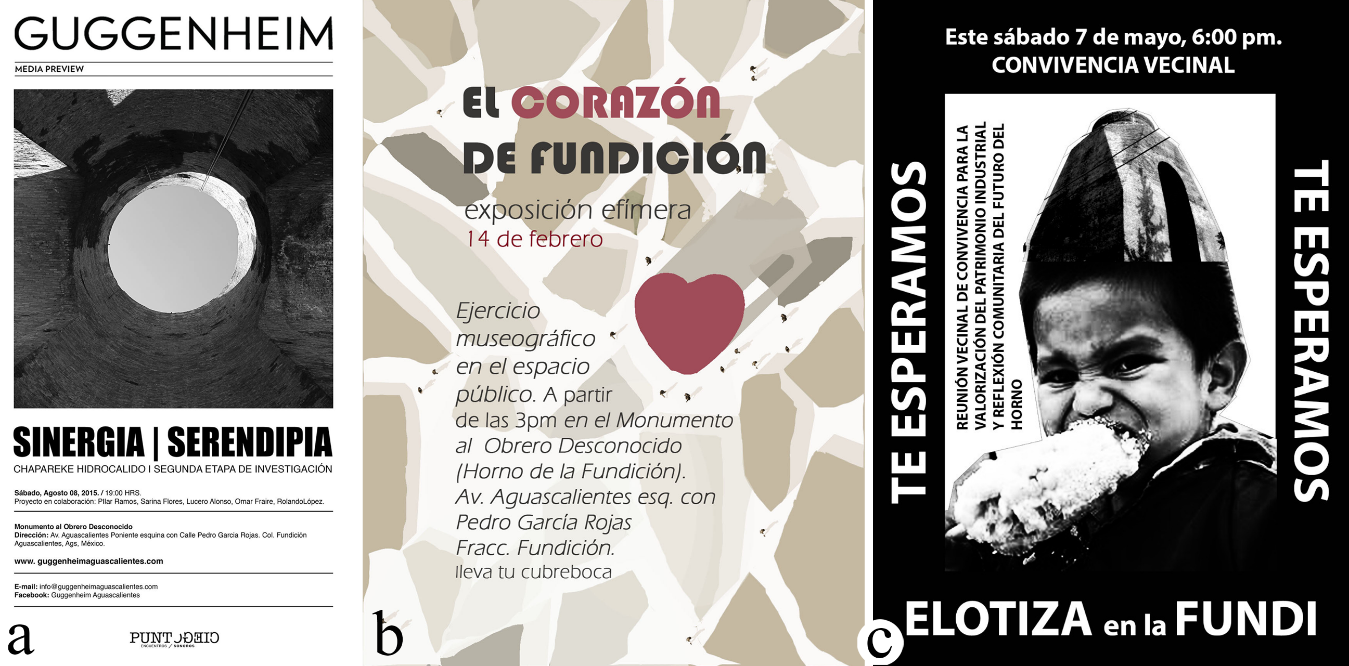

Es por la puesta en común de estas experiencias personales y comunitarias, así como por la falta de gestión y salvaguarda de estos bienes patrimoniales por parte del Estado y el INAH, que los habitantes de la zona Fundición se han convertido en actores culturales en la defensa de su patrimonio, al hacer uso de los vestigios de la Gran Fundición Central Mexicana en el espacio público como escenografías y envolventes de proyectos culturales. La resignificación simbólica del paisaje industrial a través de estos actos, le dota de nuevos valores simbólicos y lo convierte en la representación construida de su identidad (Figura 15).

3. Resultados

A manera de conclusiones preliminares, y gracias a los hallazgos a partir de las narraciones ofrecidas por los miembros del grupo de Facebook, se ponen de manifiesto los conjuntos de significaciones que los distintos acontecimientos dejaron en la historia de esta comunidad a partir del paisaje industrial, al evidenciar los procesos de construcción simbólica y de legitimación otorgadas al paisaje industrial de la Zona Fundición como patrimonio digno de ser recuperado y conservado.

De esta misma forma, se evidencia la capacidad del paisaje como agente activo en el proceso de reconstrucción de la memoria y la identidad, al traer al presente recuerdos compartidos que forman parte de la memoria colectiva y del imaginario urbano de esta comunidad; así como también se muestra el rol activo de la comunidad en la (re)construcción de memorias, al recrear los sentidos otorgados al paisaje y al patrimonio industrial en el espacio virtual y en el espacio urbano.

4. Discusión

La memoria colectiva y el imaginario urbano, tal como señala Hiernaux (2007) en el caso de las comunidades y grupos sociales, transforman esta representación del paisaje que les circunda, para transitar hacia un imaginario actante, es decir; se ejecutan las acciones para transformar las representaciones a partir de las prácticas sociales que se realizan, como se ha expuesto a lo largo del presente texto.

La deslegitimación, represión y omisión de estas luchas ha sido un mecanismo cultural que deja al sujeto partícipe de las mismas, en la angustia de legitimidad de sus convicciones, lo que incita al olvido.

Es así como los procesos de memoria colectiva han sido interrumpidos a nivel macrosocial, poniendo en riesgo la identidad colectiva de sus habitantes, lo que se percibe en el paisaje, el espacio público y la morfología urbana; esto, junto con un latente sentido de inseguridad, resulta en el abandono, por la falta de significación, de sitios patrimoniales y bienes culturales.

Sin embargo, la lucha continua por visibilizarlo se registra en las construcciones narrativas ofrecidas por las comunidades de Facebook, al destacar que es necesario devolverle la dignidad que tuvo en otros momentos el propio horno de la Fundición como vestigio y memoria de un pasado que pertenece a la identidad de los habitantes de Aguascalientes.

Por otro lado, es importante reconocer la necesidad imperiosa de resguardar y revitalizar la zona ambiental deteriorada a partir de la exigencia ante las autoridades mediante el empuje y los ejercicios de la acción social; para lograrlo, las comunidades de redes sociales poseen el alcance necesario para socializar y emprender acciones capaces de visibilizar el problema para poder incidir en su revitalización, resguardo y conservación como patrimonio identitario, no solo de un estado, sino junto con sus consecuencias para el medio ambiente en nuestro país.

5. Conclusiones

Los significados que se le atribuyen actualmente al paisaje industrial de la Zona Fundición son los de la lejanía y lo desconocido, del despojo identitario y territorial, así como de libertad y añoranza; sin embargo, mediante estrategias de gestión y socialización, el paisaje industrial tiene el potencial de ser una valiosa herramienta para la reconfiguración del imaginario urbano hidrocálido, ya que es posible leerlo y experimentarlo como un documento de memoria y conmemoración. Esta capacidad de traer al presente el recuerdo lo resignifica y, es a través de esta puesta en común de las experiencias cotidianas y disputas del cual es escenario, que puede ser legitimado por su comunidad como patrimonio, lo que conducirá a su conservación y salvaguarda.

6. Referencias

6.1. Artículo

Braudel, F. (2006). La larga duración. Revista académica de relaciones internacionales (5), 211-245. En https://revistas.uam.es

Capogrossi, M. L.; Magallanes M. L. & Soraire, F. (2015). Desafíos de Facebook. Apuntes para el abordaje de las redes sociales como fuente. Revista de Antropología Experimental (15), 47-63. https://ruja.ujaen.es/bitstream/10953/683/1/2390-8049-1-PB.pdf

Cuellar, D. (2019). Ciudades Ferroviarias, perspectiva global y en el largo plazo. Journal of History of Science and Technology (12), 132-154. https://content.sciendo.com/view/journals/host/12/1/article-p132.xml

Dormaels, M. (2011). Patrimonio, patrimonialización e identidad. Hacia una hermenéutica del patrimonio. Revista Herencia (24), 7-13. https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/herencia/article/view/1432

Gómez Serrano, J. (2015). “Remansos de ensueño”. Las huertas y la gestión del agua en Aguascalientes, 1855-1914. Historia Mexicana. #64. (3), 1001- 1097. https://doi.org/10.24201/hm.v64i3.2999

Guzmán Colis, G; et al. (2011). Evaluación de contaminantes en agua y sedimentos del Río San Pedro en el Estado de Aguascalientes. Universidad y Ciencia, #27. (1) https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0186-29792011000100002

Hiernaux, D. (2008). De los imaginarios a las prácticas urbanas: construyendo la ciudad de mañana, Iztapalapa, Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, (64-65), 17-38. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39348722002

Rodríguez, E. (2013). La relación entre el tiempo largo y el tiempo corto. Un intento por revalorar a un pariente pobre de las Ciencias Sociales: la coyuntura. Estudios políticos (29), 149-170. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-16162013000200008&lng=es&tlng=es.

Soto Villagrán, P. (2008) Imaginarios sociales: apuntes para la discusión teórica y metodológica. Chile: Universidad de Concepción, Chile, 2003. Iztapalapa, Revista de Ciencias Sociales y Humanidades (64-65), 311-315. https://www.redalyc.org/pdf/393/39348722016.pdf

Trachana, A. (2011). La recuperación de los paisajes industriales como paisajes culturales. Revista UVA Ciudad es (14) 190-221 https://revistas.uva.es/index.php/ciudades/article/view/1206

Villaseñor, I. & Zolla, E. (2012). Del patrimonio cultural inmaterial o la patrimonialización de la cultura. Revista electrónica de Ciencias Sociales. #6. (12) México: UNAM. Del patrimonio cultural inmaterial o la patrimonialización de la cultura (scielo.org.mx)

6.2. Libros

Ares, P.; Risler, J. (2013) Manual de mapeo colectivo. Recursos cartográficos críticos para procesos territoriales de creación colaborativa. https://iconoclasistas.net/4322-2/

Bruner, J. (1995). Actos de significado. Más allá de la revolución cognitiva. Alianza.

Jelin, E. (2002). Los trabajos de la memoria. Fondo de Cultura Económica

Jelin, E. (2017) Lucha por el pasado. Cómo construimos la memoria social. Siglo Veintiuno Editores.

Koselleck, R. (1993). Futuro pasado. Para una semántica de los tiempos históricos. Paidós

Macías Garnica, F. (2010) Río San Pedro. Deterioro ambiental y la necesidad de su rehabilitación en el Municipio de Aguascalientes. Capama, Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes.

Martínez Delgado, G. (2017) Cambio y proyecto urbano. Aguascalientes 1880-1914. Universidad Autónoma de Aguascalientes.

UNESCO. (2003) Salvaguardia del Patrimonio Cultural. https://ich.unesco.org/es/salvaguardia-00012

6.3. Capítulo de libro

Acosta, A.; Barba, M. & Sifuentes, A. (2012). Salomón Guggenheim y la gran fundición central mexicana en Aguascalientes. Memoria de un discurso fotográfico, imaginarios e intervenciones. En M. Álvares Areces (Ed.). En Patrimonio inmaterial e intangible de la industria. Artefactos, Objetos, Saberes y Memoria de la Industria. (pp. 170-174) https://alejandroacostacollazo.com/capitulos-de-libros

Bergeron, L. & Dorel-Ferré, G. (1996). Le patrimoine industriel. Un nouveau territoire. Travaux. En A. Marre (Ed.). En Travaux de l’Institut géographique de Reims. (pp. 152-153) https://patrimoineindustriel-apic.org/wp-content/uploads/2019/11/PI-nouveau-territoire.pdf

Castellanos Arenas, M. (2020) El paisaje de agua como vertebrador del patrimonio industrial en el Valle de Atlixco, Puebla. En Autor., A. Alonso Navarrete (Coord.) En Paisajes patrimoniales. Resiliencia, resistencia y metrópoli en América Latina, IV. (pp. 154-179). http://zaloamati.azc.uam.mx/bitstream/handle/11191/7598/El_paisaje_del_%20agua_Castellanos-Arenas_M_2020.pdf?sequence=3

Corboz, A. (2004). El territorio como palimpsesto. En Á. Martín (Ed.). En Lo urbano en 20 autores contemporáneos. (pp. 125-146) (PDF) Corboz, Andre – El territorio palimpsesto | Higinia Médica – Academia.edu

Morisset, L. K. (2011). Pour une herméneutique des formes urbaines. Morphogénétique et sémiogénétique de la ville. En Autor, M. Breton. (Coord.) En. En La ville, phénomène de représentation. Patrimoine urbain (pp. 33-60). https://www.academia.edu/43181688/Pour_une_herméneutique_des_formes_urbaines_Morphogénétique_et_sémiogénétique_de_la_ville

Sudar Klappenbach, L. (2021) Procesos de patrimonialización en América Latina. Reflexiones en torno a la dimensión urbana. En Alejandra Reyero, Luciana Sudar Klappenbach, Cleopatra Barrios. (Coord). En Mirada, Memoria, Territorio. Desplazamientos epistémicos, estéticos y patrimoniales en Latinoamérica https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/148519/CONICET_Digital_Nro.ce2ac00f-f577-47c0-a15c-d68459a088a1_A.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Vargas Vázquez, A. & Rodríguez Herrera, I. (2021) Aguascalientes, 20 años en el camino de la gestión del desarrollo turístico. En Carlo Gauna Ruíz de León y Maribel Osorio García. (Coord). En El Desarrollo Turístico en México, revisión general y casos de estudio. https://www.researchgate.net/profile/Blanca-Camargo-2/publication/358149682_Entre_el_discurso_y_la_practica_la_incongruencia_en_el_desarrollo_del_ecoturismo_en_el_Parque_Nacional_Cumbres_de_Monterrey_Nuevo_Leon/links/61f2eceedafcdb25fd55ee83/Entre-el-discurso-y-la-practica-la-incongruencia-en-el-desarrollo-del-ecoturismo-en-el-Parque-Nacional-Cumbres-de-Monterrey-Nuevo-Leon.pdf#page=105

Verdaguer Viana-Cárdenas, C. (2002) Paisaje construido: una perspectiva ecológica. En Bermejo García, O., Laforet J. J. En Ecología, una perspectiva actual. https://oa.upm.es/5845/

6.4. Disertación doctoral o tesis de maestría

Ribes Iborra, V. (1983) La Reforma y el Porfiriato en Aguascalientes. Aguascalientes. [Tesis doctoral] Universidad Complutense de Madrid.

6.5. Otros medios

Arnulfo Aldaco. (2018, 11 de Diciembre) Comentario de Facebook. https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=249128489091289

Betsy Iamtz. (2021, 2 de Octubre) Comentario de Facebook. https://www.facebook.com/groups/lafundicionaguascalientes/permalink/442883427053172

Checo Arenas. (2022, 15 de Agosto) Comentario de Facebook. https://www.facebook.com/groups/lafundicionaguascalientes/permalink/765758178099027

Daniel Sustaita. (2021, 17 de Mayo) Comentario de Facebook. https://www.facebook.com/groups/lafundicionaguascalientes/permalink/442883427053172

Fer Mtz Galicia. (2022, 7 de Agosto) Comentario de Facebook. https://www.facebook.com/groups/lafundicionaguascalientes/permalink/761210688553776

Joe Charly. (2021, 3 de Octubre) Comentario de Facebook. https://www.facebook.com/groups/lafundicionaguascalientes/permalink/442883427053172

Jose Tomas Espinoza Alanis. (2022, 16 de Marzo) Comentario de Facebook. https://www.lja.mx/2019/03/imagenes-de-aguascalientes-102/?fbclid=IwAR2Z81f9UmQbc_VhlgnLiECRXENcSIhb7GP8Z4RStDZ7hroP2auoufDSvBU

Juan Chávez. (2022, 15 de Agosto) Comentario de Facebook. https://www.facebook.com/groups/lafundicionaguascalientes/permalink/765758178099027

Ma Guadalupe Márquez. (2021, 13 de Mayo) Comentario de Facebook. https://www.facebook.com/groups/lafundicionaguascalientes/permalink/484694239538757

7. Notas

i En el presente texto, se coincide con Anthony Cohen al señalar que lo que define a las comunidades no son los límites reales del grupo, sino la construcción simbólica que sus miembros hacen del grupo y de sus límites. Así mismo, Isabel Villaseñor y su aportación para considerar a una comunidad como conservadora y salvaguarda de su patrimonio, señala que la parte constituyente de una comunidad son los elementos identitarios que les son comunes y las prácticas culturales compartidas.

ii Para el historiador Fernand Braudel el tiempo es plural. En el presente texto se atiende a lo que señala el sociólogo mexicano Erwin Rodríguez Díaz, especialmente cuando nos explica la Coyuntura; y si bien se basa en la teoría de Braudel, nos señala que la coyuntura ciertamente podría corresponder al tiempo corto, pero no por ello puede necesariamente perderse o ser efímero. Es necesario situarnos en la pluralidad a la hora de examinar los fenómenos inherentes a los seres humanos. Braudel, al distinguir tres temporalidades para dar cuenta de los fenómenos sociales, distingue el tiempo inmediato o del acontecimiento; y el tiempo medio o coyuntura. Sin embargo, existen vínculos directos entre unos tiempos y otros. Por lo general, los procesos de larga duración, en sus evoluciones estructurales, permiten explicar el sentido de los movimientos cortos o medios. El tiempo corto y las coyunturas, a su vez, influyen sobre el tiempo largo.

iii Se adopta la noción de imaginarios urbanos a partir de los trabajos de Daniel Hiernaux y Alicia Lindón, en los que se destaca que los imaginarios urbanos son construcciones sociales de la representación de la ciudad a partir de las imágenes que se presentan de ella al individuo y a la sociedad. Los imaginarios son capaces de transformar esta representación en actos guiados por la imaginación, y definen la capacidad de transformarse en un imaginario actante, es decir, conducir, propiciar acciones de los individuos a partir de sus prácticas en el espacio urbano.

iv Dentro de Facebook, las reacciones son una función que te permite expresar públicamente un sentimiento en una publicación o comentario; se puede seleccionar entre gustar, encantar, importar, entristecer, enojar o asombrar.