WHAT DO WE KNOW ABOUT THE ANCIENT CITIES OF OAXACA?

Bernd Fahmel Beyera

aInstituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México: e-mail, ORCID

Resumen

En el presente trabajo se discuten las características formales de dos ciudades oaxaqueñas, y la noción que la arquitectura monumental permite entender las antiguas jerarquías políticas y culturales. Para ello se contrastan las principales hipótesis sobre la gran plaza de Monte Albán con la información recuperada en el pueblo viejo de San Dionisio Ocotepec. A diferencia de Monte Albán, donde la clase gobernante ocupó unos cuantos grupos arquitectónicos y palacios en lo alto del cerro, las construcciones de Lass Guie’é abarcan numerosas lomas y explanadas dedicadas al comercio y otras actividades. Con base en los recorridos de superficie y estudios espaciales queda claro que cada vecindario de este lugar se organizó por separado, aunque todos habrían interactuado en función de las tareas sustantivas de la ciudad. Esta complementariedad debió ser cosa común en las urbes mesoamericanas, por lo que la base de datos recién elaborada será de utilidad para analizar la estructura social de otros sitios del área zapoteca.

Palabras clave: urbanismo, complejidad social, Oaxaca

Abstract

This paper focuses on two Oaxacan cities and the idea that monumental architecture can reveal ancient political and cultural hierarchies. To evaluate this belief we contrast the main hypotheses about Monte Alban’s great plaza with the information from pueblo viejo in San Dionisio Ocotepec. While the ruling class at Monte Alban employed few building complexes and palaces on top of the hill, Lass Guie’é encompasses numerous hillocks and esplanades dedicated to commerce and other activities. Based on the surface walks and spatial studies, each neighborhood in this place was organized separately, although all would have interacted based on the substantive tasks of the city. This complementarity must have been a common thing in Mesoamerican cities, so the recently prepared database will be useful for analyzing the social structure of other sites in the Zapotec area.

Key words: urbanism, social complexity, Oaxaca.

Introducción

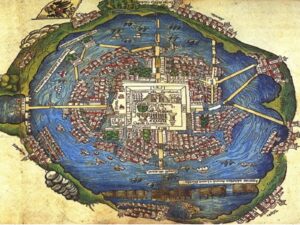

Cuando los españoles llegaron al Nuevo Mundo y remontaron la Sierra Nevada tuvieron la suerte de contemplar una ciudad construida en medio de una laguna, comunicada con tierra firme mediante avenidas y puentes, acueductos y acequias que permitían abastecer de alimento y agua fresca a la población (Figura 1). Lo que vieron ese día no podía compararse con las capitales que conocían, y tampoco entenderse con los parámetros europeos. Tanto en Tenochtitlán como en otros lugares de la cuenca de México existía un recinto ceremonial con grandes basamentos piramidales rodeado de palacios, chinampas y casas sencillas (Boone 1987). Poco después de su arribo, la demolición de los templos y falta de interés en la cultura indígena condenaron al olvido el pasado, quedando las ruinas en manos de nuevas generaciones que dieron vida a la ciudad de México.

Hacia finales del siglo XVIII llegaron al país los primeros viajeros interesados en consultar los archivos y saber un poco más de los vestigios que aparecían por doquier. Lo que hallaron en las crónicas no fue mucho, debido a que numerosas descripciones rayan en lo fantástico y otras son muy breves o parciales. Las Relaciones Geográficas contienen información general sobre los pueblos indígenas, pero no tratan asuntos como el abastecimiento de la gente más allá de las parcelas y mercados, o la vida en familia y el vecindario. Los aspectos íntimos de la persona y la salud pública se excluyeron por haber estado vinculados a prácticas religiosas. Lo mismo ocurrió con las actividades recreativas, el deporte, la música y el baile, por lo que no hay noticias detalladas sobre varias industrias y oficios artesanales.[i]

A raíz de la Revolución mexicana surgió un nuevo interés en el pasado, dándose un lugar a los pueblos originarios en la historia nacional. Tras recopilar los fragmentos de la antigua cultura material, se les agrupó y asoció a las distintas etnias que habitaban el país. Aunque dicho ordenamiento permitió definir el área cultural mesoamericana, contribuyó muy poco a llenar los vacíos de las fuentes y entender cabalmente las comunidades mejor documentadas. Tiempo después hubo que explicar la aparición de los centros urbanos y el control de los territorios asociados, por lo que se plantearon modelos sobre el papel de los señores en los cacicazgos y sistemas estatales. El protagonismo de las élites nacionales y el impulso que dieron a la jerarquización social consolidaron un modelo de poder que fue proyectado al pasado, quedando en el olvido las cosas que atañen a la mayoría de las comunidades.

Ahora bien, con base en dicha propuesta surgió la pregunta si el arqueólogo puede hacer su labor sin acudir a la experiencia histórica o valorar las tradiciones populares. El punto es importante, porque la exploración de las grandes ciudades no sólo tiene como objetivo rescatar los monumentossino entender el modo de vida de sus habitantes. En el entorno nacional se suelen comenzar los trabajos de forma empírica para continuar en gabinete mediante un enfoque interdisciplinario, pero la premura ha dado prioridad a los reportes de campo y obligado a posponer las reflexiones sobre la gente que se está estudiando. El asunto es acuciante para los alumnos de arquitectura, debido a la repercusión de los proyectos que ensalzan la estética sin tomar en cuenta los cimientos culturales de la construcción.

En el caso de Oaxaca, la arqueología sigue apegada a los conceptos y formas de trabajar que implementó la escuela de antropología boasiana, por lo que es escasa la discusión teórica y casi nula la incursión en la diversidad de las ciudades o su especialización artesanal (Caso et al. 1967; Feinman et al. 1989; Feinman & Nicholas 1993). El carácter monumental de Monte Albán y la interpretación que enaltece a sus gobernantes dominan el discurso oficial, sabiéndose muy poco del común, de la forma cómo se organizó y los vínculos que guardó con los funcionarios del estado (Figura 2). Esta carencia es la causa que impulsó el proyecto realizado en el pueblo viejo de San Dionisio Ocotepec, donde se busca entender la arquitectura en función de las actividades realizadas en los distintos vecindarios, y el papel de la población en el funcionamiento de las redes comerciales. La hipótesis que guía dicho proyecto plantea la corresponsabilidad de todos los habitantes en el manejo de la ciudad, descartando su control a través de algún tipo de jerarquía política o cultural.

Antecedentes

La exploración de la arquitectura prehispánica empezó durante el siglo XIX, aunque los viajeros que visitaron los lugares con estructuras en pie se interesaron más en los aspectos artísticos que en los antropológicos. De ahí que se hablara de centros ceremoniales “vacíos”, que sólo fueron empleados cuando la gente se reunía para efectuar los ritos y fiestas en honor a sus deidades. Esta noción prevaleció hasta mediados del siglo XX, cuando los recorridos de superficie ligados a estudios más cuidadosos del medio ambiente demostraron que alrededor de los grupos monumentales había extensas zonas con pequeños montículos habitacionales. Este descubrimiento provocó un cambio de paradigma y cuantiosas discusiones sobre la existencia de antiguas ciudades.

Para entender el funcionamiento de dichos centros urbanos se introdujo un nuevo tipo de análisis basado en la sociología (Sanders et al. 1979). La arquitectura mayor fue considerada de índole pública, usándose el volumen y la decoración de los edificios como sinónimo del poder gubernamental. Las construcciones pequeñas, en cambio, fueron documentadas con fines estadísticos y dejadas a su suerte. De esta manera surgió la ficción en la que los espacios ceremoniales estuvieron rodeados de barrios donde vivía el pueblo que servía a la administración central.

En la práctica, la institución encargada del patrimonio cultural se dedicó al registro y cuidado de los sitios conocidos y monumentos excavados. Pero la expansión de las ciudades modernas exigió su intervención en las áreas expuestas a la ocupación por asentamientos irregulares. En aquel entonces, los medios de comunicación daban a entender que el crecimiento demográfico no era privativo de este país, aunque las imágenes del campo mexicano eran desoladoras. Para dar un ejemplo de dicho proceso hay que mirar los alrededores de Monte Albán. Quienes visitan la gran plaza rara vez se enteran que el cerro alberga más de dos mil terrazas, que ocultas por la vegetación guardan los vestigios de pequeñas viviendas y palacios. En las fotos aéreas, en cambio, se ven las colonias que están cercando a la zona arqueológica y amenazando las habitaciones ubicadas en sus márgenes (Figura 3).

Ahora bien, si la excavación de abundantes moradas permitió averiguar un poco más del antiguo quehacer diario, no había los recursos para explorar de forma exhaustiva los sitios emblemáticos. La reflexión sobre la especialización artesanal y los análisis enfocados en la tecnología prehispánica ayudaron, sin embargo, a develar el origen de las materias primas y el proceso de manufactura de muchas piezas singulares. De ahí en adelante se diferenciaron las tareas implicadas en la actividad económica, desde el suministro de los recursos hasta la fabricación y comercialización de los productos. Al principio se manejó el concepto de barrio para nombrar los espacios empleados por los artesanos y comerciantes (Childs Rattray, 1988), pero después se propuso el término vecindario, que designa las áreas pobladas por gente que comparte el lugar de origen, la lengua, las costumbres y la identidad étnica (Ortega, 2014).

Aunque el carácter multiétnico de las grandes urbes fomentó el debate sobre la circulación de objetos entre las clases gobernantes, nunca incidió en el desglose de sus componentes ni en el provecho que sacaron del intercambio los demás habitantes. El registro detallado de las estructuras que se hallan en el pueblo viejo de San Dionisio, en cambio, revela diferencias sustanciales en el uso del espacio y vínculos muy claros entre los diez sectores de la ciudad, dando sentido al sitio como un todo a nivel conceptual y funcional.

La ciudad como sede de una sociedad compleja

Una aproximación diferente a las urbes mesoamericanas parte del estudio comparativo entre éstas y las ciudades del Viejo Mundo, donde fueron clasificadas como centros administrativos, religiosos, comerciales y defensivos. Muchas de ellas han sido descritas por sus características formales y artísticas, o analizadas desde el punto de vista de la gerencia y los procesos productivos. En otros casos se ha consultado la información documental para complementar los datos de campo, aunque éstos nunca son suficientes para entender las políticas implementadas en el pasado. En cuanto a los asentamientos comerciales con un mercado importante, existe “un notable consenso de que han sido la fuerza modeladora de las ciudades europeas” (Guardia, 2007). En este sentido, añade Manuel Guardia que “Henri Pirenne atribuía el renacimiento de la ciudad medieval a la reaparición de la figura del mercader y la revitalización de las grandes rutas a larga distancia del comercio suntuario. Hoy, se considera más bien que el impulso vino del campo, del acceso de los campesinos al mercado y de su progresiva incorporación a la esfera de los intercambios”. Esta forma de ver la historia tiene su antecedente en los enunciados del postmodernismo, usados por diversos autores británicos para examinar la población desde el punto de vista de sus vivencias y experiencias personales (Hodder, 1990; Tilley, 1997). En México no es común este tipo de análisis, pero ya se están estudiando los vecindarios por la información que brindan sobre el entramado social y el nexo de las personas con el ámbito gubernamental (Ortega, 2014). A diferencia de los barrios, que son demarcaciones administrativas y culturales, los vecindarios enlazan a la gente mediante relaciones horizontales que dan sentido a la vida en sociedad. A su vez, permiten reconstruir la organización del trabajo y el consumo de bienes a nivel corporativo y familiar.[ii]

Desde la perspectiva post-procesual se puede decir, entonces, que el diseño de una ciudad compete a todas las personas que la habitarán, incluyendo a la multitud que puede tener intereses y hábitos encontrados. La experiencia individual y las costumbres de cada agrupación social son tan legítimas como el proyecto rector de un gobernante, puesto que ambas dan un significado al espacio y a los vínculos que establecerán sus usuarios.

Para demostrar que la aplicación del enfoque plural ofrece una imagen distinta de los asentamientos oaxaqueños, se analizaron las áreas cartografiadas en el sitio de Lass Guie’é o pueblo viejo de San Dionisio Ocotepec. En este lugar, situado en el extremo oriental de los valles centrales de Oaxaca, no existen las restricciones espaciales que hubo en la cima de Monte Albán. Sus vestigios se acomodan a manera de cascada sobre las faldas del Danii Guibé, con una diferencia de setecientos metros entre el nivel más alto y la base (Figura 4).

Los escalonamientos naturales que se miran por debajo de la acrópolis están entreverados por numerosos arroyos que descienden al rio Guisi. En la planicie aluvial se encuentra una zona muy amplia dedicada a la agricultura, por donde ingresaban a la ciudad los comerciantes de las tierras meridionales. El segundo acceso se localiza sobre la vía que comunica a la acrópolis con los valles centrales. Los ámbitos ritual-ceremoniales empleados por las élites ocupan la cumbre y las laderas del Cerro de la Cruz y la Plaza, donde se hallan extensas áreas habitacionales. La zona de los mercados abarca el sector central, e incluye diversos planos integrados funcionalmente. En su costado occidental se extiende un espacio con numerosas estructuras monumentales, y del lado opuesto un probable ‘puerto de intercambio’ para los grandes mercaderes del Altiplano y las tierras bajas mayas.

Aunque los orígenes del asentamiento se remontan al primer milenio antes de nuestra era, fue hasta mediados del siglo IV d.C. que este empezó a crecer con base en el abandono de los poblados circundantes y el incremento del comercio a larga distancia. Tomando en cuenta que su nombre significa “corazón de mercado” se entiende que la ciudad surgió con el propósito de facilitar el trueque de productos agrícolas a nivel regional y el de objetos de lujo a nivel supra-regional. Además, permitió vigilar la entrada a los valles desde la cañada del Guisi y controlar la frontera del estado zapoteca hacia el sureste de Oaxaca. Cuando llegaron los europeos con la intención de trazar el Camino Real a Tehuantepec el sitio abarcaba unos diez kilómetros cuadrados, sin contar las zonas habitacionales situadas junto al río y en torno al pueblo actual (Fahmel, 2009, 2011).

Ahora bien, si se analiza la configuración de los distintos espacios se ve que los accidentes topográficos pusieron límites naturales al movimiento de los transeúntes foráneos y a la misma gente de la ciudad. El gobierno y los administradores del mercado coordinaban las tareas sustantivas del lugar, pero sus ámbitos de trabajo se localizaban en terrazas separadas y vinculadas por una gran escalinata. Un pequeño depósito de agua abastecía a los señores, y otro mayor a los mercados y sectores aledaños.

La explanada que alberga a la acrópolis continúa hacia las zonas más altas que formaban un vecindario dividido en tres secciones (Figura 5). En una de ellas habrían residido las élites, y en las otras dos los encargados del ritual público y sus empleados. Estas partes destacan por su extensión y adecuación a la pendiente natural, pero también por estar vinculadas mediante caminos y presentar numerosos recipientes excavados en las piedras que tienen los bordes y fondos calcinados. Dichas cajas de fuego o luminarias pueden ser cuadradas o circulares, habiendo también charolas naturales empleadas con esa finalidad.

El área ceremonial se hallaba en la cresta de los cerros, donde también se construyó una cancha para el juego de pelota (Figura 6). En torno a ella se ubican numerosas terrazas con plazas y basamentos que acompañan las veredas que se dirigen a la parte trasera del cerro. En esta última sección se encuentran áreas habitacionales, lugares sagrados y una especie de observatorio. Valga recalcar que el sitio está emplazado sobre la ruta comercial más importante de Mesoamérica y que las caravanas de mercaderes transportaban grandes riquezas, por lo que debieron viajar de día o de noche guiándose por las estrellas y luces de los sitios donde iban a descansar.[iii]

Debido al carácter del sitio es probable que los rituales fueran distintos a los de Monte Albán, donde recibían a los embajadores y emisarios de otras ciudades y regiones de Oaxaca (Acosta 1958-59). Sin embargo, tuvo que haber recepciones y festines para agasajar a los mercaderes de alto rango, debiendo ser parecidos a los que narran las fuentes históricas de los mexicanos (Sahagún, 1956/1975, pp. 490-512). En cuanto al culto a los dioses del comercio, también debió ser semejante, aunque hasta la fecha no se han encontrado imágenes de ellos debido al saqueo que sufrió el sitio a lo largo del siglo XX.

El sector de los mercados es quizá el que domina la imagen de la ciudad. Por un lado está vinculado al área administrativa, y por el otro a espacios muy amplios para la congregación de los comerciantes y sus mercancías. Incluye un puerto de intercambio, áreas de vigilancia, distintos caminos y diversas rampas para los cargadores. Dichas rampas miden siete metros de ancho y sustituyen las escalinatas que caracterizan a las plazas y estructuras de otros sitios mesoamericanos. Durante el recorrido de las explanadas que configuran el sector se notó la ausencia de tiestos de cerámica utilitaria que podrían indicar su uso como un área habitacional. Por otro lado, se encontraron varios fragmentos de incensarios teotihuacanos y muchos trozos de piedras alóctonas que debieron ser traídos de fuera para el trabajo de los artesanos.[iv]

El depósito de agua que abastecía a los mercaderes y secciones bajas de la ciudad se halla en una hondonada donde confluye la lluvia que cae en los sectores altos (Figura 7). Su forma recortada sugiere que fue objeto de constante mantenimiento, ya que la población y los comerciantes que arribaban al sitio durante la sequía no tenían otra fuente de abastecimiento (Fahmel, 2011). A la fecha el depósito se ha sedimentado y tornado en pantanal, aunque durante la época de lluvias sigue captando tres mil metros cúbicos de agua o más.

El espacio que colinda con los mercados presenta un juego de pelota y lo que deben ser las áreas habitacionales más antiguas. En esta sección se reconocen varias rampas empleadas por los cargadores y lugares donde pudieron almacenar sus mercancías. La sección más cercana a la planicie fluvial habría sido un área de congregación y descanso para quienes llegaban a la ciudad (Figura 8). De ahí que fuera un vecindario multiétnico y dinámico, con bandadas de gente que entraban y salían del asentamiento. Buena parte de ellas serían los agricultores que proveían de alimento a la urbe y sus visitantes. La zona incluye una gran plaza hundida que quizá fue la primera sede del mercado. En su derredor se encuentra una cancha de pelota con los extremos abiertos y numerosas plataformas habitacionales. Desde el punto de vista estratégico, habría sido un check-point o filtro donde se controlaba a la gente que deseaba continuar hacia los valles centrales y otras regiones de Oaxaca.

La zona ubicada en torno a la cabecera actual estuvo poblada desde muy temprano, aunque al crecer Lass Guie’é fue abandonada. Sus tierras volvieron a ser ocupadas durante el Posclásico, hallándose restos de los solares que tienen mogotes y manchas de cerámica. Tras el arribo de los europeos disminuyó su población, ya sea por el trabajo que modificó el trayecto del Camino Real o por las nuevas enfermedades (Fahmel, 2005).

Conclusiones

Para dar una respuesta a la cuestión planteada inicialmente se necesita volver a las nociones básicas del urbanismo y la antropología, ya que la distinta formación de los expertos ha llevado a contradicciones en el uso de la terminología. Aunque los conceptos de urbs y civitas no son equivalentes, por el momento importa destacar que la primacía de una ciudad no siempre se relaciona con un patrón de asentamiento nucleado o un sistema político centralizado. De hecho, el patrón disperso es mucho más común de lo que se piensa, a pesar de requerir una administración compleja y fuertes vínculos entre la economía y los diversos grupos sociales.

Cuando empezó a estudiarse el diseño de la capital novohispana, se observó que tenía un cierto parecido con la ciudad ideal de Leon Battista Alberti (1992), donde la plaza central se ve rodeada por los edificios públicos más importantes. El recinto que albergó al Templo Mayor de Tenochtitlán, por su parte, habría sido el antecedente que dotó al primer cuadro de un carácter religioso, ya que las ceremonias y rituales efectuados ahí seguían siendo parte de la mentalidad mexicana. Este análisis formal de la urbe creó, sin embargo, una ficción que fue aclarada por Bielza de Ory (2002) en su trabajo sobre la ciudad ortogonal aragonesa. Según este autor, el plano en damero habría surgido en España durante el siglo XI, y tanto la cuadrícula como la omnipresencia del templo cristiano fueron parte del proyecto que llevó a la Reconquista de la península ibérica. Siglos más tarde, los Reyes Católicos habrían introducido los dos elementos a las tierras que conquistaron en el Nuevo Mundo. Otro asunto que deriva de aquel planteamiento es la supuesta rectoría de la ciudad de México, pues el énfasis en las características de la urbe mexica remitió al olvido a numerosos sitios que compartían el control del entorno lacustre. Un examen detallado de la infraestructura que comunicaba a la isla con tierra firme habría llevado, por lo tanto, a una imagen exacta de la cuenca y sus poblados, cosa que sólo se logró en fecha reciente mediante un enfoque global y una planimetría extensiva. Es así que el crecimiento de la metrópoli ha permitido enmendar los errores de la historia, y obligado a repensar el papel de las alianzas que consolidaron el poder en el Altiplano central.

A la par con el debate sobre la traza de la ciudad capital, se abrió la pregunta de si realmente existió el estado en Mesoamérica, y con ello los sistemas políticos centralizados. Para tal efecto se analizaron los planos de las ruinas descritas desde el siglo XVIII, dando prioridad a la tipología de los monumentos y su contexto cultural. Las publicaciones de Ignacio Marquina (1928, 1950) orientaron el trabajo arqueológico durante el siglo XX, a lo largo del cual se caracterizaron los edificios que supuestamente representaron el poder de las élites. Pero una vez en el campo se descubrió que los grupos monumentales son difíciles de entender por la superposición de las estructuras y sus diversas etapas constructivas. Los asentamientos dispersos, en cambio, podían ‘leerse’ de forma más ágil y clara. De ahí que el estudio de las urbes holgadas del área maya y el Altiplano empezara a liderear la investigación en México, y que sus jerarquías edilicias fueran empleadas para entender la arquitectura de otras regiones del país.

Aunque en Oaxaca hay un sinnúmero de sitios por explorar, las excavaciones de Monte Albán realizadas entre los años treinta y cincuenta sentaron las bases para la comparación de su gran plaza con el recinto ceremonial de Teotihuacán. En los años setenta, por su parte, Richard Blanton (1978) recorrió el cerro y reportó trece grupos arquitectónicos menores que interpretó como cabezas de barrio. Los jefes de dichos barrios habrían participado en la vida pública de la ciudad y tenido un representante frente al gobierno central. Esta propuesta fue la única que situó la información de campo dentro de un esquema de colaboración vertical, pero falló debido a que no consideró las actividades realizadas por el resto de la población y porque redujo la arquitectura a un símbolo de poder y autoridad. Tiempo después, el que suscribe planteó la hipótesis de que el gobierno de la urbe vigiló las rutas de comercio a nivel local e inter-regional (Fahmel, 2000). Para ello retomó el concepto de ciudad plural, que presentó en su tesis doctoral, sustituyendo la idea de una elite monolítica por la de parcialidades vinculadas a otras regiones de Mesoamérica (Fahmel, 1990). Esta idea surgió de los planos que elaboró con base en los edificios construidos durante las principales fases arqueológicas, donde la planta y el estilo reflejan el gusto y la orientación política de los señores que detentaban el poder. Alfonso Caso (1935, 1938) dejó señalado, finalmente, que los mixtecos y zapotecos convivieron en el cerro una vez que se desocupó la gran plaza, por lo que Maarten Jansen y sus asociados (2012) están tratando de vincular los accidentes topográficos con los linajes que dejaron su huella en los códices del Posclásico. Todos estos estudios han contribuido a conocer mejor las características del asentamiento, pero hasta la fecha se desconoce la razón última de su fundación, y cómo se vinculó con los demás sitios de los valles centrales.

Ahora bien, antes de referirnos a Lass Guie’é, cabría reflexionar sobre el término civitas y su significado. En las urbes romanas los cives habitaban dentro del pomerium que definía el espacio consagrado a los dioses. Ahí ejercían sus derechos y prerrogativas conforme a las leyes del estado. En Mesoamérica, en cambio, se desconocen las constituciones que regulaban la vida en ciudad, con excepción de las normas que regían el quehacer diario en Tenochtitlán (López Austin 1961). Una forma de salvar la situación y reconocer el status de los diversos conjuntos sociales ha consistido en analizar la iconografía de los monumentos labrados o las figuras que aparecen en la pintura mural. En Monte Albán y otros sitios de Oaxaca se ha encontrado muy poca información al respecto, por lo que sigue en vigor el modelo basado en la interpretación de la arquitectura mayor. En el pueblo viejo de San Dionisio tampoco existe una iconografía que ilumine el pasado, pero las dimensiones y el diseño del asentamiento expresan por si mismos el orden y las pautas para el uso de las construcciones. En la acrópolis se hallan plazas y basamentos importantes, aunque su relación con los espacios vecinos no permite hablar de una jerarquización. La distribución de las actividades por sector fue un acierto, ya que mantuvo a los habitantes ocupados en lo suyo sin interferir en las actividades sustantivas del lugar, o sea, el intercambio regional y supra-regional que atraía a gente de otros entornos geográficos. La organización de los comerciantes y supervisión de los artesanos especializados habría estado a cargo de los oficiales que vigilaban las rampas y caminos que conducían a los espacios habitacionales. Una gran cisterna abastecía de agua a los marchantes y sectores bajos, mientras que otra menor estaba reservada para el sector gubernamental y los visitantes oficiales. Las cuatro canchas de pelota ofrecían una distracción a la población, sin faltar los basamentos para el culto a las deidades. Por último, cabría señalar que durante los festejos y el arribo de las caravanas se habrían encendido las luminarias que alumbraban los caminos, plazas y viviendas de los linajes principales.

Otro asunto que merece atención es el corpus de materiales recogido en la superficie del sitio. En este sentido es necesario señalar que el sustrato arenoso formado por las cenizas del Danii Guibé, y las intensas lluvias que deslavan sus laderas, han dejado expuestos cuantiosos cimientos y artefactos que datan de la época olmeca hasta la actualidad. Por lo tanto, es muy fácil reconocer los grupos arquitectónicos y las áreas de actividad. Muchas de ellas se pudieron identificar por la semejanza que guardan con los espacios usados en el pueblo nuevo, donde prevalecen las costumbres heredadas de antaño. En algunos puntos se hallaron talleres para el trabajo del pedernal, la riolita y la andesita, aunque estos materiales también se encuentran dispersos en numerosas estructuras y plazas. Las terrazas habitacionales suelen contar con una o dos plataformas empedradas para la cocina y la casa, y un metate de basalto elaborado con el material derramado por el volcán. En un futuro cercano se concluirá el análisis de la cerámica iniciado por María de la Luz Escobedo (2008), y también el de la obsidiana (Acosta y Montero 2016), para atender la osteología, dieta y paleo-nutrición de las distintas agrupaciones sociales. De esta manera se podrá saber si hubo diferencias marcadas en el empleo de los artefactos y la alimentación que sugieran la existencia de estamentos privilegiados por la actividad comercial.[v]

Con base en lo expuesto se puede resumir que en Oaxaca hay numerosos asentamientos que podrían ser estudiados desde la perspectiva bosquejada, pero debido al modelo de ciudad imperante no han recibido la atención adecuada. Si la investigación implica enfrentar las ficciones de la fantasía europea, también tiene que desafiar las imágenes generadas por las urbes contemporáneas. Ello no significa que haya que cansar la vista para luego pensar, sino pensar críticamente antes de mirar. El trabajo de campo y la información existente son suficientes para llegar a más sin emplear arquetipos que simplifican la naturaleza de las ciudades y el modo de vida de sus habitantes.

Bibliografía

Acosta, J. (1958-59). Exploraciones arqueológicas en Monte Albán, XVIII temporada. Revista Mexicana de Estudios Antropológicos, tomo15, 7-50.

Acosta Ochoa, G., & Montero Guzmán, D. (2016). Aplicación de la Fluorescencia de Rayos X (FRX) para la caracterización y procedencia de materiales arqueológicos (Informe). Universidad Nacional Autónoma de México.

Alberti, L. B. (1450/1992). De Re Aedificatoria. Ediciones Akal S.A.

Bielza de Ory, V. (2002). De la ciudad ortogonal aragonesa a la cuadricular hispanoamericana como proceso de innovación-difusión, condicionado por la utopía. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, VI (106). http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-106.htm

Blanton, R. E. (1978). Monte Albán: Settlement Patterns at the Ancient Zapotec Capital. Academic Press.

Boone, E. H. (1987). Templo Mayor Research 1521-1978. En Autor (Ed.). The Aztec Templo Mayor (pp.5-69): Dumbarton Oaks Research Library and Collection.

Caso, A. (1935). Las exploraciones en Monte Albán. Temporada 1934-1935. Instituto Panamericano de Geografía e Historia.

Caso, A. (1938). Exploraciones en Oaxaca. Quinta y sexta temporadas 1936-1937. Instituto Panamericano de Geografía e Historia.

Caso, A., Bernal, I., & Acosta, J. (1967). La cerámica de Monte Albán. Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Childs Rattray, E. (1988). Nuevas interpretaciones en torno al Barrio de los Comerciantes. Anales de Antropología, 25(1), 165-180.

Escobedo Gómez, M. L. (2008). La cerámica y lítica arqueológica del sito Las Flores, San Dionisio Ocotepec [Manuscrito inédito]. Oaxaca.

Fahmel Beyer, B. (1990). Monte Albán: Integración en una ciudad plural [Tesis doctoral]. Universidad Nacional Autónoma de México.

Fahmel Beyer, B. (2000). Las lápidas del Montículo J de Monte Alban y el surgimiento del estado en los valles centrales de Oaxaca. Anales de Antropología, vol. 34, 81-104.

Fahmel Beyer, B. (2005). El camino de Tehuantepec – itinerario de una antigua ruta comercial. En Itinerarios y Rutas Culturales. Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio-Argentina.

Fahmel Beyer, B. (2009). Lass Guie’e: Corazón de Mercado. En Robles García, N. (Ed.), Bases de la Complejidad Social en Oaxaca (pp. 233-242). Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Fahmel Beyer, B. (2011). El Preclásico de San Dionisio Ocotepec, Oaxaca, visto a través de sus figurillas. Anales de Antropología, vol. 44, 9-30. http://dx.doi.org/10.22201/iia.24486221e.2010.0.25355

Feinman, G., Banker, S., Cooper, R. F., Cook, G. B., & Nicholas, L. M. (1989). A Technological Perspective on Changes in the Ancient Oaxacan Grayware Ceramic Tradition: Preliminary Results. Journal of Field Archaeology, 16 (3), 331-344.

Feinman, G., & Nicholas, L. M. (1993). Shell-Ornament Production in Ejutla: Implications for Highland-Coastal Interaction in Ancient Oaxaca. Ancient Mesoamerica, 4(1), 103-119.

Guardia Bassols, M. (2007). Los mercados públicos en la ciudad contemporánea. El caso de Barcelona. Biblio 3W. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, XII (744). https://raco.cat/index.php/Biblio3w/article/view/73043

Hodder, I. (1990). Análisis especial en arqueología. Editorial Crítica.

Jansen, M., García, D., & Rivera, I. (2012). La identificación de Monte Albán en los códices mixtecos: nueva evidencia. En Autor (Ed.). Monte Albán y la memoria mixteca. Informe preliminar sobre investigaciones en progreso. Universidad de Leiden.

López Austin, A. (1961). La Constitución Real de México-Tenochtitlán. Universidad Nacional Autónoma de México.

Marquina, I. (1928). Estudio arquitectónico comparativo de los monumentos arqueológicos de México. Secretaría de Educación Pública.

Marquina, I. (1950). Arquitectura Prehispánica. Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Ortega Cabrera, V. (2014). La presencia oaxaqueña en Teotihuacán durante el Clásico [Tesis doctoral]. Universidad Nacional Autónoma de México.

Sahagún, F. B. (1956/1975). Historia General de las Cosas de Nueva España. Editorial Porrúa, S.A.

Sanders, W. T., Parsons, J. R., & Santley, R. S. (1979). The Basin of Mexico: Ecological Processes in the Evolution of a Civilization. Academic Press.

Tilley, C. (1997). A Phenomenology of Landscape. Berg Publisher.

Notas

[i] Aunque los archivos parroquiales son una valiosa fuente de información sobre los problemas que aquejaban a las comunidades indígenas, como lo eran las muertes por enfermedades, guerras o fenómenos naturales, no contribuyen al conocimiento de las situaciones que se vivieron en el pasado. Además, son pocos los lugares donde se conservan los antiguos documentos. En San Dionisio Ocotepec, por ejemplo, se perdieron debido a los constantes terremotos y el saqueo que sufrió la casa parroquial durante las gestas revolucionarias.

[ii] Cabe destacar, que a pesar de todos los argumentos en favor de un orden estatal encabezado por Monte Albán, se desconocen los edificios que habrían albergado a los funcionarios que trataban los asuntos locales y regionales. Muchos autores han señalado que la ciudad organizó las labores agrícolas desempeñadas en los valles, pero no detallan las demás funciones que competen a la capital de un estado. Cuando Alfonso Caso estudió las lápidas del Edificio J de Monte Albán, supuso que en ellas se miran los caciques de cincuenta o más poblados, cada uno con diferente tocado y adornos faciales. Si la mayoría de ellos emigró a la futura metrópoli zapoteca se habría configurado una sociedad en la que convergieron numerosas propuestas sobre el sistema político a implementar, sus jerarquías y el carácter de los estamentos que empezaban a surgir en los espacios desocupados. Dentro de ese aparente caos se habrían formado barrios y vecindarios con gente de distinta procedencia e identidad social, pero a falta de recorridos detallados y una propuesta teórica correspondiente no se ha discutido el proceso de urbanización ni el papel que jugó el pueblo en las incipientes instituciones estatales. Sobra decir que no todos los habitantes del cerro debieron pensar igual, y que sus diferencias debieron entorpecer el quehacer de la administración central. Por otro lado, está claro que los templos dominaron el paisaje ritual de Monte Albán, por lo que quizá se instauró un sistema teocrático y no un orden señorial. Sin embargo, esto tampoco explica la manera como se organizó el pueblo y cómo se realizaron las funciones sustantivas del estado.

[iii] La presencia de más de cien luminarias en los espacios domésticos y rituales de la ciudad se puede explicar de varias maneras. Para empezar, había que mantener comunicados los distintos sectores del asentamiento, sobre todo en los días de mercado y durante las festividades. Luego, había que vigilar los límites e ingresos al sitio para que nadie entrara a los espacios reservados a la población local. Esto último se observa también en el acceso a la fortaleza de Yagul y en torno al pueblo viejo de San Baltazar Chichicapan. Además, había que guiar a los mercaderes que llegaban al anochecer debido a las dificultades del camino próximo a las instalaciones del lugar. En su apartado sobre los pochteca, Sahagún (1975, p. 498) señala que éstos viajaban de noche al entrar a territorio enemigo. Aunque los mexicanos nunca llegaron a Lass Guie’é, por mucho que los tlatoani quisieron conquistar el valle oriental, es probable que dicha práctica se realizara desde antes, cuando los teotihuacanos y toltecas transportaban grandes riquezas entre el Altiplano y el área maya.

[iv] De momento no tiene caso enlistar dichos materiales, porque apenas están siendo identificados, En general son fragmentos pequeños que no entran dentro de las rocas ígneas y sedimentarias que constituyen el sustrato geológico del Danii Guibé y su entorno inmediato,

[v] Con respecto a los análisis en desarrollo, es necesario aclarar que se están redibujando más de trescientos croquis y revisando miles de bolsas de material arqueológico para elaborar los planos de los espacios registrados en aproximadamente cuarenta kilómetros cuadrados. Aunque el lenguaje de la arquitectura es claro, es necesario comparar los patrones constructivos con los de otros lugares y elucidar su uso a través de las tipologías cerámicas. A ello se añade el análisis químico del pedernal, la obsidiana y otros objetos elaborados en piedras foráneas, más la caracterización de los basaltos y otras rocas empleadas para los metates y manos. A través de las formas y huellas de desgaste en los instrumentos de molienda se podrá hablar del uso que se les dio y los lugares donde se efectuaron dichas actividades. Los fragmentos de paleofauna y restos humanos están en espera de ser estudiados una vez que el municipio autorice su transporte a la ciudad de México.