Quiriguá 1910-1914: an inflection point in architectural heritage preservation

Nuria Matarredona Desantes

Universitat Politècnica de València (España), E-mail: numade@upvnet.upv.es, https://orcid.org/0000-0003-4220-2383.

Recibido: 20 de diciembre de 2019| Aceptado: 25 de noviembre de 2020 |En línea: 01 de enero de 2021.

© Nuria Matarredona Desantes, 2021. Este artículo es una publicación de acceso abierto.

CC BY-NC-ND

Resumen

Los trabajos desarrollados por la School of American Archaeology bajo el auspicio de la United Fruit Company, que se sucedieron entre 1910 y 1914 en la antigua ciudad de Quiriguá, hoy Patrimonio de la Humanidad, supusieron un cambio de paradigma en la conservación del patrimonio arquitectónico maya. El desarrollo de un proyecto en cuatro temporadas, financiado por una de las empresas económicamente más potentes y políticamente más influyentes del momento, no sólo implicó la instauración del primer proyecto institucional de investigación arqueológica en Guatemala, sino que fue el detonante para establecer las primeras directrices para la conservación de la arquitectura heredada de la antigua civilización maya. El presente estudio profundiza en el contexto histórico, político y económico en el que se gesta el acuerdo para esta intervención pionera, y su repercusión en la historia de la conservación de la arquitectura precolombina en el área maya a partir del análisis documental de los archivos institucionales y la incipiente legislación al respecto.

Palabras clave: Patrimonio Maya, Conservación Arquitectónica, Quiriguá.

Abstract

The work carried out by the School of American Archaeology under the auspice of the United Fruit Company from 1910 to 1914 in the ancient city of Quiriguá, today world Heritage Site, implied a change of paradigm in architectural heritage preservation in the Maya Area. The development of a four-season funded by one of the most powerful companies and more politically influential at the moment, not only entailed the instauration of the first institutional archaeological Project in Guatemala but also it meant the catalyzer to set the first guidelines to preserve this architecture inherited from the ancient Maya. The present research delves into the historical, political and economic context when the agreement for this pioneer intervention was made and its repercussion in the history of Pre-Columbian architecture preservation from an exhaustive documental analysis in the institutional archives and the according emerging legislation.

Keywords: Maya Heritage, Architectural Conservation, Quiriguá.

Introducción

Durante su época de apogeo, los antiguos mayas construyeron grandes ciudades a pesar de un entorno de complicada habitabilidad, logrando crear extensas urbanizaciones donde erigieron una imponente arquitectura. Desafortunadamente, el testimonio de aquellas ciudades nos ha llegado inmerso en un medio agreste, sepultado bajo abundante vegetación, e incluso el propio derrumbe de las mismas estructuras arquitectónicas.

El área maya cuenta con centenares de sitios arqueológicos de los que tan sólo un pequeño porcentaje han sido excavados y conservados. Es decir, todavía existen numerosas ciudades que permanecen ocultas esperando su oportunidad para ser puestas en valor. La conservación del patrimonio arquitectónico maya es pues una disciplina de enorme recorrido en continuo crecimiento, y que debe aprovechar la experiencia acumulada durante este primer siglo de vida para lograr un mayor éxito en sus objetivos.

Desde los primeros descubrimientos hasta nuestros días, los métodos empleados para la investigación de las ciudades mayas no han dejado de evolucionar. También así la manera de aproximarse a este patrimonio arquitectónico ha ido modificándose en el transcurso del tiempo, pasando de considerarlo una mera fuente documental a entenderlo como un bien, no sólo con valor propio, sino incluso con capacidad de generar riqueza. Estas perspectivas han influido de manera directa en las estrategias de conservación que se implementaron durante los periodos de excavación arqueológica y, por tanto, en la manera en la que estas ciudades se nos muestran en la actualidad.

El trabajo que a continuación se presenta forma parte de una exhaustiva investigación en la que se abordan las primeras intervenciones de conservación del patrimonio arquitectónico maya desde el análisis del contexto en el que se sucedieron, tratando de abordar la relación que existe entre el marco jurídico, establecido en el momento las corrientes de pensamiento vigentes y los intereses académicos y socioeconómicos existentes con el tipo de actuación arquitectónica que se promovió en los lugares en los que se investigaba arqueológicamente. El reflejo de estas filosofías o corrientes de pensamiento configura lo que podría denominarse historia de la conservación del patrimonio arquitectónico maya.

La historia de la conservación arquitectónica es una disciplina reciente, sobre la que poco se ha escrito todavía. Sin embargo, resulta muy necesaria para poder comprender nuestro patrimonio, y para actuar sobre él con mínimas garantías de éxito. La historia que configuran estas intervenciones no solo expresa el espíritu de una época, sino que aporta claves precisas para comprender las razones de su deterioro, así como las posibilidades de recuperación.

El análisis crítico de esta historia resulta fundamental para recopilar y someter a examen toda esta información y ponerla así a disposición de todos aquellos profesionales vinculados a la conservación del patrimonio. El estudio de las implicaciones derivadas del empleo de los diferentes criterios de intervención es una labor pendiente para poder definir estrategias adecuadas de conservación y puesta en valor.

Los trabajos desarrollados por la School of American Archaeology bajo el auspicio de la United Fruit Company se sucedieron durante cuatro temporadas entre 1910 y 1914 y suscitan nuestro interés por diversos motivos. En primer lugar, se trata del primer proyecto arqueológico institucional desarrollado en Guatemala, y el primero que dedicaría cierta atención a la conservación de su patrimonio arquitectónico. De hecho, en él participarán personajes claves en este ámbito, como Morley o Morris, en una etapa muy temprana de sus carreras profesionales. Por otro lado, es también relevante la cuestión relativa a la protección del sitio —unas 35 hectáreas—, que quedó a cargo de una empresa foránea como lo era la compañía frutera.

El presente estudio profundiza en el contexto histórico, político y económico en el que se gesta el acuerdo para esta intervención pionera y su repercusión en la historia de la conservación de la arquitectura precolombina en el área maya, a partir del análisis documental de los archivos institucionales.

Quiriguá

La ciudad maya de Quiriguá se ubica en el departamento de Izabal (Guatemala), en el fértil valle del río Motagua (N15 16 14.124 W89 2 24.9) y se considera uno de los centros urbanos importantes de las tierras bajas durante el Periodo Clásico maya.

La ciudad destaca por la calidad de los monumentos monolíticos de piedra arenisca que allí se encuentran. Estas estelas reflejan el elevado desarrollo artístico de la sociedad maya entonces. y la información tallada en ellas ha convertido a Quiriguá en fuente de estudio fundamental para el conocimiento de esta civilización.

A diferencia de la vecina Copán, con quien comparte protagonismo en cuanto a calidad escultórica se refiere y con quien mantuvo una intensa rivalidad, la arquitectura de Quiriguá reviste un carácter mucho más modesto. La mayor parte de sus construcciones se erigieron durante el apogeo de la ciudad en el Periodo Clásico. Es en este momento que se configura urbanísticamente, articulándose entre sí las construcciones y generándose vacíos urbanos como la Gran Plaza, uno de los espacios públicos más importantes en el área maya.

De entre los diversos grupos que conforman el sitio arqueológico, tan sólo la Acrópolis presenta arquitectura expuesta, y a la fecha estas construcciones están mayoritariamente consolidadas.

El mayor desafío que presenta en la actualidad su conservación es la marcada tendencia a la inundabilidad del territorio en el que se ubica, a la que debe sumarse el elevado número de visitas que recibe, especialmente desde su reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad en 1981.

Primeras miradas hacia Quiriguá

Las ruinas de Quiriguá habían pasado completamente desapercibidas hasta la visita de John Lloyd Stephens en 1840. En sus textos, no oculta su fascinación por una maravilla que, hasta entonces, había permanecido alejada del conocimiento:

For centuries it has lain as completely buried as if covered with the lava of Vesuvius. Every traveller from Yzabal to Guatemala has passed within three hours of it; we ourselves had done the same; and yet there it lay, like the rock-built city of Edom, unvisited, unsought, and utterly unknown” (Stephens, 1841, p. 24, Chapter VII).

La descripción que recoge en Incidents of travel in Central America hace hincapié en las impresionantes estelas del lugar —a las que Catherwood dedica dos láminas— y las compara con aquellas en Copán, con las que decía compartían estilo y, aunque, los monumentos eran de mayor tamaño que los hondureños, los relieves eran de menor profundidad y se encontraban más desgastados, pareciéndole más antiguos. Quizás, uno de los puntos más interesantes del texto es la reflexión que plantea al respecto del futuro de las ruinas. Stephens, considerando la cercanía al río y la navegabilidad de este, propone desplazar físicamente la ciudad completa hasta Nueva York, donde podría ser expuesta de nuevo (Stephens, 1841, p.123).

Tal y como había hecho en Copán (Matarredona Desantes, 2017), Stephens lanza a los dueños del terreno una oferta de compra de la parcela. Sin embargo, en esta ocasión no resultará un asunto tan sencillo, quedando la propuesta sin respuesta definitiva. Este no será el primer ni el último intento de compra de las ruinas. En 1797 se registra la propiedad de estas tierras a nombre de un acaudalado caballero, Juan Payes y Font, cuyos hijos serían los que acompañarían a Catherwood a visitar los monumentos (Stephens, 1841, p.124). En 1852, los alemanes Karl Scherzer y M. Wagner visitaron Quiriguá en una exploración patrocinada por el Museo Británico y facilitada por el cónsul británico en Guatemala, C.L. Wyke, cuyo objetivo era evaluar la calidad de las ruinas del sitio y la viabilidad de su transporte hasta Londres.

El diario de Scherzer, publicado en alemán en 1855 (Scherzer, 1855) y en castellano en 1937 (Scherzer, 1937), relata pormenorizadamente la visita. Es interesante la justificación que realiza sobre la elección de Quiriguá sobre Copán. A pesar de que los monumentos del sitio hondureño parecían tener mayor calidad, las condiciones de transporte y la agitación del país vecino declinaron la balanza. Sin embargo, el gran tamaño y consiguiente peso de los monumentos, así como el desgaste que sufrían sus inscripciones, acabaría por frustrar la operación.

…estas ruinas están situadas muy cerca de la capital, y como su corta distancia a la orilla de un río navegable, ofrece la mejor oportunidad para la adquisición de algunos de estos interesantes monumentos, pensamos que sería de la mayor importancia para la honorable misión que se nos había confiado, el encaminar nuestros pasos a esta región… (Scherzer, 1937).

El primer trabajo científico en el sitio fue el llevado a cabo por Alfred P. Maudslay, quien en el transcurso de sus siete expediciones a Centroamérica visitó Quiriguá hasta en cuatro ocasiones en la década de los ochenta. En 1881 permaneció tres días, en 1882 unos cinco y en febrero de 1883 regresará para permanecer durante tres meses que dedicará a realizar fotografías y moldes de las esculturas. En el viaje de 1894, en el que le acompaña su esposa, pasarán dos semanas en las ruinas. Junto a ella co-edita A glimpse at Guatemala, and some notes on the ancient monuments of Central America, una versión más accesible de su célebre aportación a Biologia Centrali-Americana, entonces en prensa. El capítulo XVII de este libro está dedicado a Quiriguá (Maudslay y Maudslay, 1899, pp.143-151). En su descripción recoge una serie de cuestiones muy interesantes en cuanto a la vulnerabilidad de las ruinas y las posibles vías de conservación. Entre las principales causas de deterioro, tanto de la arquitectura visible como de los monumentos, destacan las continuas inundaciones que sufre el sitio —según Scherzer en 1852 tuvo lugar la última de ellas—, la colonización de la piedra por parte de musgos y líquenes diversos, el perjuicio ocasionado por las raíces de los poderosos árboles o la destrucción que suponía la caída de estos. Pero Maudslay no sólo evidencia estos riesgos naturales, sino que aventura además posibles amenazas de carácter antrópico, como la excesiva exposición que suponía su cercanía a la recién construida línea de ferrocarril, un arma de doble filo, que sin bien permitía una mejor accesibilidad para su estudio, era también ventajosa para los expoliadores (Maudslay y Maudslay, 1899, p.146).

Posiblemente, el elevado factor de riesgo que amenazaba la integridad de este patrimonio, en peor estado de conservación que el de Copán, según el propio Maudslay, debió alimentar más si cabe la necesidad de dedicar esfuerzos a la fabricación de moldes, una medida que, si bien no aseguraba su protección, permitía su conservación en museos estadounidenses o europeos y poder continuar así el estudio de esta civilización en caso de no sobrevivir los originales (Maudslay y Maudslay, 1899, p.149). La obra más relevante de Maudslay se publicó entre 1889 y 1902, como parte de los sesenta y tres volúmenes que conformaron Biologia Centrali-Americana, la conocida colección enciclopédica de saber editada por Frederick DuCane Godman y Osbert Salvin para el Museo Británico de Historia Natural. Maudslay sería el responsable de los cinco tomos dedicados a la arqueología, y en ellos daría a conocer los resultados de sus expediciones. Cuatro de ellos contienen láminas de fotografías y grabados, mientras que el quinto, de carácter narrativo, complementa las imágenes.

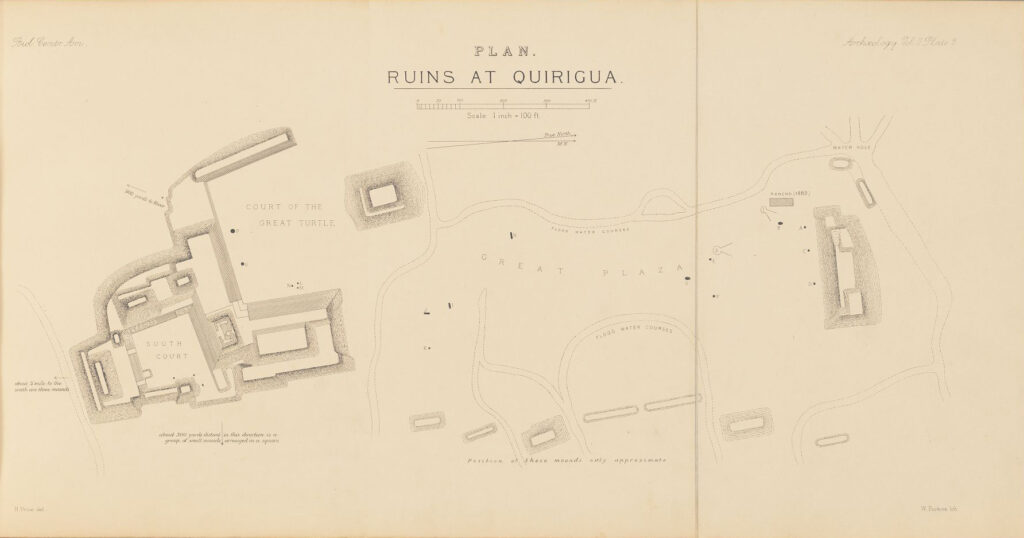

El segundo volumen incluye sesenta y cinco láminas sobre Quiriguá, entre ellas el primer mapa publicado del lugar. En el volumen narrativo, se dedican diecinueve páginas a describir el sitio, sus diferentes edificios y los trabajos realizados en las diversas campañas. Al respecto de su arquitectura, Maudslay admite no haber prestado demasiada atención a los montículos y los edificios que podrían haber quedado ocultos bajo ellos. Sin embargo, tras el éxito en las excavaciones de Copán, decidió comenzar a buscar restos arquitectónicos en la siguiente temporada de excavación que se sucedería prácticamente diez años después. En 1894 se elaboraron algunos planos, pero el trabajo quedó inconcluso. Atendiendo a estas descripciones, podemos deducir que por entonces apenas existía una arquitectura visible y ésta se encontraba ya en un avanzado estado de ruina. Las raíces de los árboles la habían penetrado sin remedio alguno hasta reventar los lienzos (A. P. Maudslay, 1889, vol. I-V (text), p. 6).

Hasta entonces, los trabajos realizados en Quiriguá pueden calificarse como de documentación y en su gran mayoría dirigidos hacia la comprensión de los textos de los elementos escultóricos: estelas y altares. La arquitectura había quedado en un segundo plano.

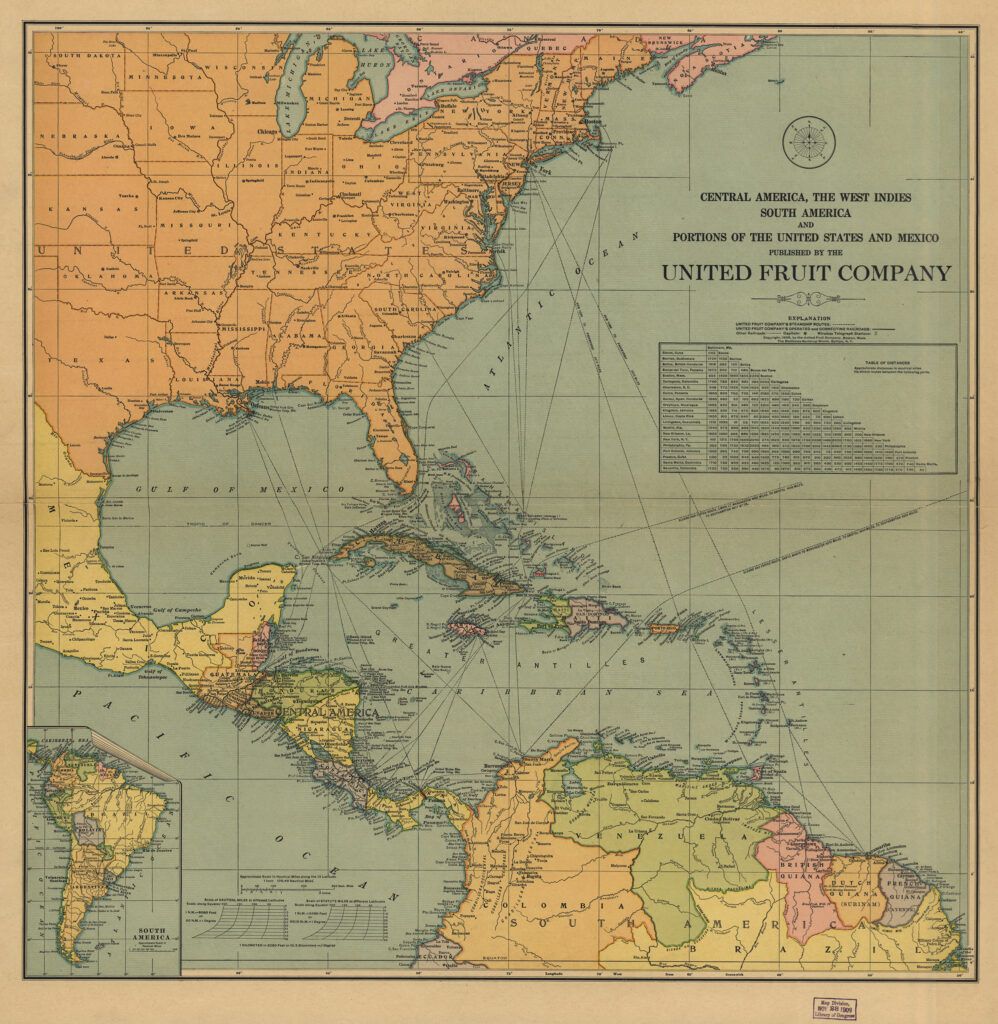

La United Fruit Company

Sin embargo, apenas unos años más tarde entra en escena una compañía que cambiará el rumbo de las ruinas para siempre: la United Fruit Company. La UFCO surge en 1899 a partir de la fusión de dos compañías dedicadas a la exportación de frutas tropicales, la Tropical Trading and Transport Company, dirigida por Minor Keith, y la Boston Fruit Company, de su compatriota americano Andrew W. Preston. Más allá de la lógica agregación de extensiones de cultivo, Keith aportaba una importante red de ferrocarriles en América Central, mientras que Preston hacía lo propio con una vasta flota de buques mercantes. Entonces, la manzana era la fruta más consumida en EEUU, pero la United logró modificar esta tendencia ofreciendo un producto exótico disponible todo el año capaz de viajar largas distancias (García Bedolla, 2009, p.159). La empresa se convirtió rápidamente en una importante fuerza económica, e incluso política, en América Latina, influyendo definitivamente en el desarrollo de países como Guatemala durante las primeras décadas del siglo XX. No en vano se le conocía con el sobrenombre de «el Pulpo», referencia explícita a los múltiples «tentáculos» de la empresa frutera. El modelo de negocio de la compañía se basaba en tres pilares fundamentales. En primer lugar, la adquisición masiva de terrenos a bajo precio que, a pesar de vestirse como reserva en caso de desastres naturales (Adams, 1914, p. 48; García Bedolla, 2009, p.159), ha sido calificada como una estrategia de control del territorio para garantizar su monopolio (León Aragón, 1950; Bauer Paiz, 1956). En segundo lugar, la oportunidad de contar con una mano de obra económica. Y, finalmente, la mejora logística a través de todo tipo de infraestructuras para hacer llegar el producto al mercado (García Bedolla, 2009, p.159). De hecho, paralelamente a la plantación y comercialización del banano, la United era responsable de otras tantas actividades complementarias que favorecían esta cuestión. Sirva como muestra la flota de barcos conocida como la Great White Fleet que transportaba a su vez el material destinado a la construcción del Canal de Panamá, el correo con EE. UU., así como pasajeros de negocio y turistas. Lógicamente, este tipo de cuestiones convertía a la compañía en una pieza clave en las políticas de estos países, quedando sus intereses profundamente entrelazados a los estadounidenses.

En este sentido, la historiografía muestra diversas y contrapuestas visiones al respecto de la intensa participación de la compañía frutera en el país. Según la perspectiva liberal, propia de la primera mitad del siglo XX, la intervención de una compañía extranjera como la United supuso el despertar socioeconómico de Guatemala, a la que se dotó con infraestructuras de transporte, educación y sanitarias, ofreciendo al país una posibilidad de progreso (Adams, 1914). Sin embargo, tras la Segunda Guerra Mundial, surgieron las primeras voces guatemaltecas que tildaban el modelo de la United de nuevo feudalismo, un monopolio que controlaba transportes, comunicaciones y tierras, aun suponiendo la violación de las propias leyes (León Aragón, 1950; Bauer Paiz, 1956). Sirva como muestra el conocido contrato de 1904 referente a la construcción, por parte de la United, del tramo final de la línea ferroviaria desde Ciudad de Guatemala a Puerto Barrios, concediéndole su explotación, libre de impuestos, durante 99 años. Sin duda alguna, esta línea suponía una importante conexión de la capital con el Atlántico y el resto del mundo, pero también el monopolio de la United sobre el transporte ferroviario, el acceso gratuito e ilimitado a los recursos naturales del país, la cesión de múltiples hectáreas junto a la vía y la renuncia a interferir en los asuntos internos de la compañía, incluida la relación con los trabajadores (Bauer Paiz, 1956, pp. 206-209).

En 1910, en una compra masiva de terreno en el valle del Motagua para plantaciones, el sitio arqueológico de Quiriguá pasa a manos de la United Fruit Company, en la que a los 50.000 acres con las que ya se contaba en 1905, se suman 30549 adicionales. Desde entonces, anualmente se irían añadiendo parcelas hasta contar en 1913 con 126189 acres, de las cuales apenas 27122 se dedicarían al cultivo de la banana. Para entonces, según el informe anual del presidente Preston, se habrían invertido en Guatemala 3.884.807,27 millones de dólares (Adams, 1914, p. 197). Estos datos los ofrece Adams, autor de Conquest of the tropics. The story of the creative enterprises conducted by the United Fruit Company, una suerte de historia de la compañía publicada en 1914. En este libro el autor describe pormenorizadamente los detalles del trayecto, contrastando la documentación proporcionada por los responsables de la frutera con la experiencia propia. Su testimonio de primera mano es pues una interesante fuente documental de las intenciones de la compañía en cuanto a la conservación de las ruinas se refiere, ya que nos es posible acceder a los archivos de la frutera.

A su llegada a Quiriguá, una de las tantas ciudades bananeras construidas y equipadas en la última década, Adams se detiene en el hospital construido por la United. Desde su tejado describe las imponentes vistas y reflexiona sobre aquella civilización que un día ocupó aquel valle y de la que apenas quedaban ya ruinas como testimonio (Adams, 1914, p.19). Efectivamente, apenas a unos kilómetros de la ciudad se encuentran las ruinas homónimas, también propiedad de la frutera. Este terreno quedó sin cultivar, convirtiéndose en una isla de jungla entre plantaciones de plátano. Ante la lógica incapacidad de poder dedicar dicho territorio al cultivo, la United se plantea la utilización del sitio en modo alguno que le permitiera obtener cierto rendimiento y decide invertir importantes cantidades para la financiación de un proyecto arqueológico en el sitio, con el objetivo de crear un parque tropical diferente a cualquier otro en el mundo:

It is the aim of the United Fruit Company to clear all of the seventy-five acres which contain the wonderful ruins of temples and the scores of huge and superbly carved monoliths which rise out of the encroaching jungle. This will result in the creation of a tropical park distinct in its attractions from any in the world (Adams, 1914, p. 205).

The School of American Archeology y el marco legal de las primeras actuaciones

Para iniciar esta tarea, la United recluta a la institución puntera en el momento en cuestiones de investigación arqueológica: la School of American Archaeology. mediante un acuerdo de colaboración. Esta escuela había sido creada en 1907 por el Archaeological Institute of America (AIA) en Santa Fe (Nuevo México), y en 1917 cambiaría su nombre a School of American Research, mostrando un enfoque más amplio. Como presidente fue designado el arqueólogo Edgar Lee Hewett, especialmente conocido por su participación en la creación del Parque Nacional de Mesa Verde y por la promoción del Antiquities Act, ley promulgada por Theodore Roosevelt en 1906, por la que el presidente de los EE. UU. podría designar tierras públicas como monumento nacional para proteger su relevancia, natural o cultural. Aunque el interés inicial de dicha escuela era el estudio del suroeste de EEUU, desde su dirección, se promovieron diversas expediciones a México, Guatemala e incluso Sudamérica. De hecho, en su programa se formaron arqueólogos como Morley o Kidder, personajes fundamentales para la historia de la arqueología maya. SAA no tenía pues experiencia previa alguna en Centroamérica, pero a la vista de que importantes escuelas como la International School of Archaeology and Ethnography empezaban a adentrarse en las culturas precolombinas en México, optaron por buscar localizaciones más al sur para marcar cierta competencia. Así pues, la conexión entre UFCo y AIA parece surgir en un viaje de reconocimiento de terrenos en el que Hewett coincide con Victor M. Cutter, el representante regional de UFCo, y éste le ofrece la posibilidad de realizar las excavaciones en su plantación (Brunhouse, 1971: 52).

Desde 1910, se sucedieron cuatro campañas de trabajo en Quiriguá, lideradas por el propio Hewett y asistidas por Morley. La United aportó mano de obra y diversos recursos para facilitar las tareas de limpieza y desbroce de las ruinas, trabajos que debieron demorarse más de lo previsto, retrasando el inicio de las excavaciones propiamente dichas hasta febrero de 1912 (Morley, 1935, p. 341). La financiación provenía de la contribución realizada por miembros de la St Louis Society de la AIA y el anteriormente mencionado patrocinio de la frutera (Sands, 1913, p.339). A pesar de que Hewett siempre persiguió separar lo académico del patrocinio de la compañía, escribía al respecto de la colaboración con la United:

…es un placer saber que la preservación futura de Quiriguá está garantizada; el señor Minor C. Keith de la United Fruit Company ha tomado a su cuidado los terrenos y ha puesto un cuidador. Esta, creo yo, es la primera ruina arqueológica de la América Central en ser protegida (Hewett, 1912, p. 163).

Mientras que algún informe menciona la cooperación del gobierno guatemalteco (Sands, 1913, p. 338) —aunque no se especifica en qué manera—, autores como Schávelzon (1984, p. 228) precisamente destacan que no existió participación oficial.

Lo cierto es que por entonces Guatemala contaba ya con un potente cuerpo legislativo dedicado a la salvaguarda del patrimonio que determinaría el destino de Quiriguá. En efecto, el Decreto 479 sobre protección de sitios arqueológicos e históricos había sido promulgado en 1894, extendiendo la protección que se había conferido a las ruinas del «palacio del antiguo reino del Quiché» en 1893 a «todos los monumentos arqueológicos e históricos» (D. Rubín de la Borbolla y Cerezo Dardón 1953, pp. 33-35). Este instrumento legal se estructura en diecisiete artículos en los que se expone como valor fundamental el dominio de la nación sobre todo monumento, prevaleciendo este sobre la propiedad privada. Esta cuestión estaría relacionada con el conflicto entre el Peabody Museum y el gobierno de Honduras, en relación a la propiedad de los objetos descubiertos durante las excavaciones en Copán (Matarredona, 2017). Por este motivo, el texto incide en las sanciones derivadas de la exportación ilícita de piezas. Debe además tenerse en consideración que, por entonces, se acababan de celebrar las exposiciones conmemorativas del IV centenario del descubrimiento de América, siendo la regulación para la cesión de piezas una rabiosa actualidad.

Este texto se complementaba en 1905 con el Decreto de conservación de monumentos arqueológicos, en el que se reforzaba la protección de los monumentos arqueológicos, prohibiendo los trabajos agrícolas y todas aquellas actividades que pudieran comprometer la integridad del legado arqueológico en los emplazamientos en los que pudieran existir evidencias de su presencia.

Así pues, el primer artículo de este texto legal especifica la prohibición absoluta de practicar trabajos de cualquier índole que pudieran perjudicar las ruinas existentes, estableciendo en el segundo y tercero las penas por desobediencia (Rubín de la Borbolla y Cerezo Dardón, 1953, p. 36). Por tanto, la decisión de no cultivar este terreno no respondía únicamente a la voluntad de la compañía sino a una cuestión legal. Es decir, el marco legal ya amparaba este tipo de decisiones, sumándose a las dificultades técnicas que implica el trabajo de unas tierras en las que la presencia arquitectónica es potente.

Por otro lado, en cuanto a la cesión del terreno se refiere, el Decreto 479 ya establecía el dominio estatal sobre cualquier sitio en el que existieran construcciones previas a la Conquista, a pesar de que se encontraran en propiedad particular. Dichos monumentos serían susceptibles de expropiación en caso de que los propietarios no los cedieran. Además, como se han resaltado anteriormente, la exportación de piezas sujeta a criterio gubernamental se consideraba totalmente ilícita.

En referencia a la conservación de las ruinas, cuestión de principal interés para la investigación, el artículo octavo establece la obligatoriedad de solicitar previamente a cualquier intervención el permiso pertinente a la Secretaria de Instrucción Pública, dependiente a su vez del informe favorable del Inspector de Monumentos, puesto creado también en este decreto:

A fin de conservar los edificios arqueológicos y librarlos de los destrozos que en ellos pueda hacer la ignorancia, el descuido y el transcurso del tiempo, queda prohibido hacer excavaciones, mutilarlos sacando materiales de construcción o segregando algunas de sus partes, y en general ejecutar obra alguna que pueda deteriorarlos. Sólo con permiso de la Secretaría de Instrucción Pública, y previo informe del Inspector de Monumentos Arqueológicos, se pueden destruir o alterar aquellos que no interesen a la historia nacional, o ejecutar obras en los que se deben conservar, que no los deterioren” (Rubín de la Borbolla y Cerezo Dardón, 1953, p.34).

Es decir, el marco legal en el que se desarrolló el proyecto suponía una supervisión continua por parte del gobierno guatemalteco. Esta circunstancia no ha podido ser constatada, ya que la documentación consultada no hace alusiones explícitas a un control gubernamental de esta índole durante el tiempo que se sucedieron las excavaciones, y debe esperarse hasta años después a que aparezca la primera evidencia al respecto. Se trata de la comunicación emitida a 6 de julio de 1921 desde el Palacio Constitucional de la República, redactada en respuesta a una solicitud presentada por la United, por la que se recuerda a la frutera que, acorde con el Decreto 479, tanto las ruinas de Quiriguá como las piezas arqueológicas son propiedad nacional, pero es obligación de la compañía inventariarlas, catalogarlas y conservarlas (Rubín de la Borbolla y Cerezo Dardón, 1953, p.37).

La conservación arquitectónica durante las temporadas de excavación

La documentación de los trabajos se basa fundamentalmente en los escritos de la American School of Archaeology, así como en las notas de los cuadernos de campo del propio Sylvanus Morley, conservados en la American Philosophical Society en Philadelphia (Sylvanus Griswold Morley diaries,1905-1947, Mss.B.M828). Lamentablemente, los archivos de la UFCo no se encuentran abiertos al público y, la literatura señala que gran parte de ellos fueron destruidos en su transformación en la marca United Brands (Colby, 2011: 12-13).

Los primeros informes de las excavaciones fueron publicados por Hewett en el Bulletin of the Archaeological Institute of America, en 1911 y 1912. En 1912 Morley publica “Quirigua, and Ancient Town, 1,400 Years Old” en Scientific American (Morley, 1912). En 1913, el National Geographic dedica dos artículos a los trabajos en Quiriguá. El primero de ellos lo suscribe W.F. Sands —ex-agregado del gobierno estadounidense en Guatemala— mientras que el segundo lo firma Morley, quien aporta una visión más académica de los trabajos. Hasta 1935 no se publicará la primera monografía sobre el sitio (Morley, 1935).

El informe de Hewett al Archaeological Institute en 1911 recoge la información relativa a las dos primeras campañas, y dedica unas páginas a los restos arquitectónicos del sitio. A estos, construidos en piedra, les asocia un carácter religioso en contraposición a la arquitectura residencial que debía estar construida con materiales perecederos, tales como el bambú o la paja, más adecuados para el clima del lugar (Hewett, 1911, p.125). Respecto a la evaluación de los daños, Hewett acusa la importante destrucción a factores naturales, en especial al crecimiento implacable de la vegetación, descartando el expolio por la lejanía del sitio. A su llegada, apenas existía arquitectura visible más allá de algún tramo de escalinata. Él mismo la describe como “una ciudad enterrada, en el más literal de los sentidos”, bajo unos montículos agrupados en cuadrángulos. Sólo tras las duras tareas de limpieza comenzaron a vislumbrarse fragmentos de fachadas y cornisas de carácter escultórico (Hewett, 1911).

En 1912, se retomaron los trabajos en Quiriguá con el propósito de desvelar nueva información a partir de la excavación de su arquitectura oculta. En esta campaña participaría también Earl H. Morris, estudiante de la School of American Archaeology La misión, en palabras de Hewett, era proveer a la comunidad científica con nuevos datos para el conocimiento de esta civilización, pero, y aquí radica la novedad, asegurando su reparación y conservación. Este informe fue también presentado por Hewett en el XVIII Congreso de Americanistas celebrado en Londres en 1912 (Hewett, 1913).

Not less important than excavation was the work of repair and preservation; for in American Archaeology the time has gone by when investigation can be permitted to work destruction among important ruins” (Hewett, 1912, pp. 164-165).

Morley también publica su informe a modo de artículo tras esta temporada de 1912. El texto se estructura en diversas secciones en las que responde a una serie de cuestiones como el porqué del abandono del sitio o la edad que tienen los edificios. En cuanto a la arquitectura se refiere, Morley centra su atención en el sur del cuadrángulo y en particular en el templo A, entonces reducida a un montículo de tierra y sillares caídos. Posiblemente fueron los glifos de la moldura intermedia los que despertaron su interés en el edificio. De sobra es conocido el interés del arqueólogo por la escritura jeroglífica maya, que se materializó en obras de la relevancia de An Introduction to the Study of Maya Hieroglyphs (Morley, 1915).

La fachada del edificio estaba dividida en dos áreas por esta moldura. La sección inferior carecía de ornamentación, mientras que la superior presentaba un elaborado mosaico de esculturas, rematado con una cornisa con motivos foliáceos. La parte superior había sido la más afectada por el derrumbe, arrastrando con ella el mosaico y parte de la moldura de glifos, los cuales Morley recolocaría en su posición original (Morley, 1913, p. 352). La piedra arenisca con la que se había construido habría sido obtenida de una cantera próxima y trasladada, según Morley, por flotación durante las crecidas del Motagua. Durante esta temporada se excavaría también el edificio B, al que le asignaba un carácter residencial. En palabras de Morley, tras la limpieza de ambos edificios, fue necesaria una importante intervención para su conservación, evitando el rápido deterioro (Morley, 1913, p.354). Es decir, en ningún momento el proyecto plantea el recubrimiento de los edificios una vez estudiados, sino que los expone definitivamente. Para ello, se dispusieron los sillares sobre cemento, se aplomaron los muros y se acabaron con una capa de mortero de cemento «waterproof» que repeliera las importantes lluvias anuales. Estas «mejoras permanentes», como las calificó Morley, requirieron mucha dedicación y apenas pudieron acabarse en plazo (Morley, 1913, p. 361). Esta información contradice la versión aportada por Schávelzon, quien indica que no se realizó reconstrucción de «ninguna índole» (Schávelzon, 1984, pp. 228-231).

La intención de la School of American Archaeology era la de continuar el estudio exhaustivo del sitio mediante excavaciones sistemáticas durante varios años, para contribuir a la transmisión de la historia de la civilización maya como «testimonio del progreso y desarrollo humano» (Morley, 1913, p.361). En el mismo volumen de National Geographic aparece el artículo de Sands, aportando un punto de vista externo de los trabajos en el sitio. El diplomático remarca la importante aportación que suponen las excavaciones para el conocimiento de la cultura maya, y apunta ya lo interesante de un estudio regional que permitiera comprender los patrones de asentamiento de dicha civilización. Análisis que, en sus propias palabras, debería efectuarse con cierta premura antes de que el desarrollismo y el cultivo intensivo destruyeran esta posibilidad (Sands, 1913, p. 333). Sanders también enfatiza las excelentes condiciones de trabajo en el sitio que tilda de «lujosas» y muy diversas a las de otros lugares, no sólo por la evidente calidad de sus ruinas a las que califica como «the most perfect pieces of carving I have yet seen among American antiquities» sino por la conveniente accesibilidad al mismo, la cantidad de infraestructuras disponibles para los investigadores y la cercanía a la sede de la United con las facilidades que esto implicaba (Sands, 1913, p. 338).

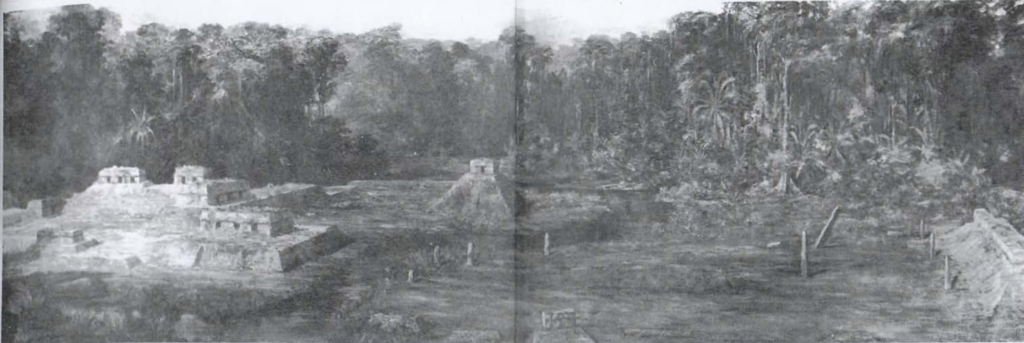

En la última campaña, en 1914, participa el artista Carlos Vierra, así como lo haría de nuevo Morris. La atención se centraría en la definición de una cronología del sitio mediante estratigrafías, y especialmente en la recolección de piezas y modelado de réplicas (Hewett, 1916) imprescindibles para nutrir la Panama-California Exposition de 1915 en conmemoración de la apertura del Canal de Panamá y que el propio Hewett comisionaba bajo el lema “The Story of Man through the Ages”. Podría decirse que se trata pues del final de un periodo en el que la arqueología abandona el interés por el artefacto aislado, y muda a una aproximación más global. Desde 1913, Vierra estaba ocupado con el importante encargo de una serie de seis murales representando las antiguas ciudades mayas que debían presentarse también en la exposición. A ello debió dedicar su tiempo en Quiriguá. Estas escenas no recogen el momento de esplendor de dichos sitios, sino que se escogió un momento posterior a su abandono, en el que se aprecia cierta degradación, pero no se aprecia una excesiva vegetación (Figura 6). Sin duda, una actitud que podría calificarse de romántica frente a la ruina. Tras la finalización de la muestra, la ciudad de San Diego logró retener la valiosa colección en la ciudad, configurando un museo en el que fue posible exponer, de manera permanente, dichas réplicas, los frescos de Vierra y otras evidencias relacionadas con la cultura maya. En 1942 el museo pasó a denominarse Museum of Man, y en él todavía pueden encontrarse las reproducciones en barro y fibra de plátano de las estelas de Quiriguá.

Durante el tiempo que duraron las excavaciones, tanto la SAA como la UFCo mostraban orgullosas los trabajos allí desarrollados y, de hecho, era habitual la visita de personajes de prestigio, militares o políticos, como aquella en marzo de 1912 por parte del Secretario de Estado norteamericano Philander Knox, quien en un viaje hacia Honduras, se detuvo en las ruinas. Para facilitar la visita, se limpiaron monumentos, edificios y carreteras que permitieran una mejor comprensión del sitio (Schávelzon, 1988: 173, Morley 1913).

A consecuencia de la Guerra Mundial, la SAA se retira de Quiriguá, pero la relación de Morley con el sitio y la UFCo permanecería. En efecto, la Carnegie Institution of Washington apoyó una serie de trabajos intermitentes entre 1915 y 1934, en los que participarían personajes relevantes de la historiografía de la arqueología maya, tales como Ricketson, Strömsvick, Morris y por supuesto el propio Morley. En este decenio se multiplicarían los proyectos de excavación arqueológica en el área maya, pero Quiriguá seguiría siendo un sitio crucial para el reconocimiento de la cultura maya. En 1936, Morley publicará finalmente la guía del sitio (Morley, 1935).

Sin duda alguna, Quiriguá poco a poco se convertiría en un símbolo nacional, incorporándose su imagen a sellos y monedas (Figura 7).

De hecho, gracias a la digitalización del archivo de Historia del Cine Guatemalteco en 2007, puede disfrutarse del interesante testimonio en movimiento titulado Excursión de la Sociedad de Geografía e Historia a Quiriguá y el Río Dulce en 1927. En efecto, el sitio despertaba el interés de la sociedad, incluso más allá de sus fronteras. Las imágenes muestran lo que entonces debió ser todo un evento social y reflejan la curiosidad que existía por las ruinas. En ellas se puede apreciar cómo el Licenciado Villacorta acompaña a un grupo de 156 visitantes a los que narra las grandezas de la antigua civilización maya. Estas imágenes, aunque lógicamente pobres en resolución, permiten distinguir los primeros intentos de puesta en valor del sitio arqueológico, apreciándose una incipiente senderización (Figura 8).

Conclusiones

En 1974, mediante el Acuerdo Gubernativo 35-74, Quiriguá es declarado Parque Arqueológico y Bandegua, la empresa bananera heredera de la United, cede al estado el área ocupada por el sitio arqueológico. Entre 1975 y 1979 se desarrolló un programa intensivo de excavación y conservación dirigido por William R. Coe y Robert J. Sharer, patrocinado conjuntamente por el University Museum de la University of Pennsylvania, la National Geographic Society y el Gobierno de Guatemala.

En 1981, el parque y las ruinas de Quiriguá fueron incluidos en la Lista de Patrimonio de la Humanidad. Actualmente, el yacimiento se encuentra a cargo del Ministerio de Cultura y Deportes.

Los principales riesgos de conservación a los que se enfrenta siguen siendo de carácter natural, particularmente vinculados a las crecidas del río Motagua, como lo fue la provocada por la tormenta tropical Agatha en mayo de 2010.

El estudio historiográfico de la conservación del patrimonio arquitectónico en Quiriguá pone de manifiesto que en los albores del siglo XX la relación entre ideología, nacionalismo e imperialismo influyó definitivamente tanto en el modo de investigar como en el de presentar sus resultados (Křížová, M., 2019). La manera en la que hoy se muestra la arquitectura de Quiriguá es el reflejo de un devenir de acontecimientos, pero sobre todo de la relación que durante este tiempo se estableció con el patrimonio arquitectónico. En este periodo, la arquitectura casi siempre sería secundaria a la excavación arqueológica, aunque los edificios fueron expuestos de manera definitiva en un intento de mostrar a la sociedad la majestuosidad de la cultura maya. Sin tener el conocimiento adecuado para una adecuada consolidación, se cubrieron con cementos altamente densos que comprometieron su respuesta futura, a pesar de señalarse una intención de mejora permanente de sus condiciones.

En cuanto al rol desempeñado por la UFCo en el desarrollo de trabajos arqueológicos y la conservación del patrimonio arquitectónico maya, éste se enmarca en una estrategia comercial de la compañía en la que economía, política y sociedad quedaban intrínsecamente entrelazadas y trascendían, tal y como señalan las evidencias, el mero apoyo financiero de las campañas de investigación. Pero más allá de estas cuestiones, la promoción de trabajos como el desarrollado por la American School of Archaeology han supuesto un hito en la historia de la conservación del lugar y han repercutido en la manera de concebir la investigación y conservación del área maya actualmente. El modelo de cooperación institucional entre la compañía bananera y una de las instituciones académicas más relevantes del momento para promover la investigación arqueológica, posibilitó la generación de un proyecto arqueológico a largo plazo sin precedente alguno en Guatemala y, el primero en el área maya financiado con fondos privados. Este modelo de colaboración institucional entre grandes compañías e instituciones académicas fue sucesivamente explorado en el resto del área maya, con diversos resultados. No debe dejar de mencionarse el papel desempeñado por Samuel Zemurray, quien con capital de la United estableció en Honduras la Cuyamel Company, y quien patrocinaría la creación del Middle American Research Institute de la Tulane University.

Entre 1946 y 1950 la United repetiría la experiencia en las ruinas del sitio arqueológico de Zaculeu, esta vez en un momento histórico en el que la imagen de la frutera requería de ciertos compromisos sociales que lavaran una imagen ya muy degradada. Tal y como sucediera en Quiriguá, se ficharían a los grandes nombres del momento, pero esta vez el afán de reconstrucción del sitio, para permitir una cuestionable mejor legibilidad de su arquitectura, se tornó en una de las intervenciones más cuestionadas de la historiografía de la conservación de la arquitectura maya. Curiosamente, paralelamente a esta controvertida restauración, la empresa y el gobierno de Árbenz se declaraban la guerra a raíz del Decreto 900 concerniente a la reforma agraria.

Agradecimientos

La autora agradece expresamente a los Ministerios de Ciencia e Innovación y de Economía y Competitividad por su respaldo a través de la financiación de los proyectos BIA2007- 66089 y BIA2011-28311-C02-01 respectivamente y de las estancias de investigación realizadas en centros extranjeros. Asimismo, agradece el importante soporte institucional recibido mediante el apoyo, en particular al Peabody Museum at Harvard University, el Penn Museum de la University of Pennsylvania y la American Philosophical Society en Philadelphia, cuyo apoyo ha contribuido de manera determinante al desarrollo de la presente investigación

Bibliografía

Adams, F. U. (1914). Conquest of the tropics. The story of the creative enterprises conducted by the United Fruit Company. Doubleday, Page & Co.

Bauer Paiz, A. (1956). Cómo opera el capital yanqui en Centroamérica. El caso de Guatemala. Editora Ibero-Mexicana.

Brunhouse, Robert L., (1971) Sylvanus G. Morley and the World of the Ancient Mayas. University of Oklahoma Press.

García Bedolla, L. (2009). Latino politics. Polity Press.

Colby, Jason M., (2011) The Business of Empire: United Fruit, Race, and U. S. Expansion in Central America. Cornell University Press.

Hewett, E. L. (1911). Two seasons’ work in Guatemala. Bulletin of the Archaeological of the Institute of America, 2, pp. 117-134.

Hewett, E. L. (1912). The third season’s work in Guatemala. Bulletin of the Archaeological Institute of America, III(3), pp. 163-171.

Hewett, E. L. (1913). The excavation of Quirigua by the School of American Archaeology. En International Congress of Americanists. Proceedings of the XVIII session (pp. 241-248). Harrison and Sons.

Hewett, E. L. (1916). Latest work of the School of American Archaeology at Quirigua. En Holmes Anniversary Volume (pp. 157-162). J. W. Bryan Press.

Křížová, M. (2019). “Retorno de la civilización” a Quiriguá: Arqueología maya y los juegos de poder y prestigio en Centroamérica en los siglos XIX y XX. EntreDiversidades, 6(2(13),171-201.

León Aragón, O. de. (1950). Los contratos de la United Fruit Company y las compañías muelleras en Guatemala. Editorial del Ministerio de Educación Pública.

Matarredona Desantes, N. (2017). Hacia la institucionalización de la conservación del patrimonio arquitectónico en el área Maya. La contrata de Copán. Restauro Archeologico, 25 (1), pp. 98-113. https://doi.org/10.13128/RA-20529.

Maudslay, A. C. M., y Maudslay, A. P. (1899). A glimpse at Guatemala, and some notes on the ancient monuments of Central America. John Murray.

Maudslay, A. P. (1889). Biologia Centrali-Americana or Contributions to the knowledge of the fauna and flora of Mexico and Central America. [Archaeology]. F. D. C. Godman y O. Salvin (Eds.). R.H. Porter.

Mora, G. O. E., Domínguez, J. (2010). Compendio de leyes sobre la protección del patrimonio cultural guatemalteco. Ciudad de Guatemala: Centro de Acción Legal-Ambiental y Social de Guatemala

Morley, S. G. (1912). Quirigua, and Ancient Town, 1,400 Years Old. Scientific American, 107, pp. 96-105.

Morley, S. G. (1913). Excavations at Quirigua, Guatemala. National Geographic, XXIV, pp. 339-360.

Morley, S. G. (1915). An introduction to the study Maya hieroglyphs. Government Printing Office.

Morley, S. G. (1935). Guide book to the ruins of Quirigua, Carnegie Institution of Washington.

Page, M. E., y Sonnenburg, P. M. (2003). Colonialism an international social, cultural, and political encyclopedia. ABC-CLIO.

Rubín de la Borbolla, D., y Cerezo Dardón, H. (1953). Guatemala: monumentos históricos y arqueológicos. Instituto Panamericano de Geografia e Historia.

Sands, W. F. (1913). Mysterious Temples of the Jungle: The Prehistoric Ruins of Guatemala. National Geographic, XXIV, pp. 325-338.

Schávelzon, D. (1984). La conservación del patrimonio cultural en América Latina. Restauración de edificios prehispánicos en Mesoamérica: 1750-1980. A Books.

Schávelzon, Daniel, (1988), “Las excavaciones en Zaculeu (1946-1950): una aproximación al análisis de la relación entre arqueología y política en América Latina“, en Nicholas J. Saunders – Olivier de Montmollin (eds.), Recent Studies in pre-Columbian archaeology. Oxford: Univeristy of Oxford Press. T. 1, pp. 167-190.

Scherzer, K. (1855). Ein besuch bei den ruinen von Quiriguá im staate Guatemala in Central-Amerika.

Scherzer, K. (1937). Una visita a Quiriguá después del año 1852. Revista Anales de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala, XIII, pp. 447-457.

Shields, W. (1947). Carlos Vierra. Painter of Maya Cities. El Museo. New Series Museum of Man, II (2), p. 34.

Stephens, J. L. (1841). Incidents of travel in Central America, vol. II. Harper & Brothers.