Re-finding out Asturian religious heritage. Restoration and rebuilding after the Spanish Civil War

Fecha de recibido: 01 de octubre de 2018

Fecha de aceptación: 31 de octubre de 2018

Fecha de disponibilidad en linea: 01 de enero de 2019

CC BY-NC-ND

Noelia Fernández García

Licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo; Máster en Métodos y técnicas de investigación histórica, artística y geográfica por la UNED. Premio extraordinario de Memoria Final de Licenciatura Universidad de Oviedo en 2016. Contratada predoctoral dentro del Programa “Severo Ochoa” del Principado de Asturias, con la tesis doctoral “La arquitectura religiosa del franquismo en Asturias. De la reconstrucción a la renovación”. Ha participado en congresos, seminarios y simposios

nacionales e internacionales. Cuenta con publicaciones en varias revistas científicas y ha realizado estancias de investigación en la Sapienza-Universitá di Roma y en el ICCROM en Roma. Email: fernandezgnoelia@uniovi.es. Web: https://uniovi.academia.edu/NoeliaFern%C3%A1ndezGarc%C3%Ada

Resumen

La arquitectura religiosa del franquismo en el Principado de Asturias se revela como un campo escasamente estudiado por la historiografía, especialmente en lo referente a las labores de restauración y reconstrucción desarrolladas en la década de los años cuarenta del siglo XX. Por este motivo, se ha considerado necesario realizar una investigación que trate de cubrir tal vacío, de forma que se pueda realizar una adecuada crítica de autenticidad de estos monumentos, al igual que ofrecer la información necesaria para su adecuada tutela patrimonial. La metodología aplicada ha sido tomada del proyecto de investigación de I+D+i “Los arquitectos restauradores en la España del franquismo. De la continuidad de la Ley de 1933 a la recepción de la teoría europea” (ref. HAR2015-68209-P), al que se vincula la tesis doctoral desarrollada por la autora, actualmente en la Universidad de Oviedo, y en la que se incluye este estudio. De los 246 proyectos localizados en el fondo de la Dirección General de Regiones Devastadas (organismo encargado de dirigir las mencionadas intervenciones en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares), más de 230 corresponden con las restauraciones y reconstrucciones parciales realizadas en la época, lo que nos demuestra la importancia de este estudio para volver a conocer, de forma adecuada, nuestro patrimonio.

Palabras clave: Patrimonio, franquismo, Asturias.

Abstract:

Religious francoist architecture in the Principality of Asturias turns out to be a hardly studied field by historiography, especially when referring to restoration and rebuilding works carried out during the 1940s. This is the main reason why a research which covers that emptiness was considered necessary, since it also can provide information for an accurate authenticity critique of those monuments as well as offer the data required for a proper heritage guardianship. The method used has been provided by the research project ‘The restorer architects in the Spain of Francoism. From the ongoing Law of 1933 to the reception of European theory’ (ref. HAR2015-68209-P) to which is connected the Thesis Dissertation developed by the author at the University of Oviedo currently and in which this research is included. More than 230 out of 246 projects found at the Archivo General de la Administración in Alcalá de Henares deal with the restoration and rebuilding of parish churches in the 1940s, a fact that shows how important it is to study them to find out again the history of our heritage.

Keywords: Heritage, Franco’s dictatorship, Asturias.

Introducción

En los últimos años hemos asistido al desarrollo de novedosos estudios que tratan de revisar el período franquista, no sólo en lo relativo a la actividad restauradora y reconstructiva, sino también en lo referido a aspectos de conservación arquitectónica tras el final de la guerra civil española.

Tales investigaciones han puesto en evidencia el vacío historiográfico en relación a esta línea de investigación, insuficientemente sistematizada a nivel nacional (García Cuetos, 2013, 3), y que resulta esencial a la hora de contar con un conocimiento rigurosamente científico sobre nuestros monumentos. Debe tenerse en cuenta que, sin conocer los procesos de conservación, restauración o reconstrucción a los que se ha visto sometido nuestro patrimonio, nos enfrentamos a dos problemas esenciales: la crítica de autenticidad, y el desarrollo de una adecuada tutela patrimonial.

En el caso de la arquitectura religiosa asturiana y su devenir durante el período franquista, de nuevo nos encontramos ante un campo que ha sido escasamente abordado dentro de la historiografía, a excepción de los primeros estudios sobre templos — localizados tanto en concejos adoptados por el caudillo Francisco Franco como en la ciudad de Gijón—, realizados por la Dra. Miriam Andrés Eguiburu (véase el apartado Bibliografía). Esto ha conducido a que, en numerosos estudios realizados hasta el momento, no se hayan tenido en cuenta las restauraciones y reconstrucciones a las que fueron sometidos los monumentos dañados durante la guerra civil española. Como consecuencia, han aparecido los denominados “falsos historiográficos” (García Cuetos, 2013, 11) que perpetúan el desconocimiento sobre los monumentos, su intrahistoria y el estado en que han llegado hasta nosotros; lo que ha dado lugar a numerosos errores en materia de difusión e interpretación patrimonial, errores que impiden a un público más general y menos especializado la correcta comprensión de nuestro patrimonio.

De igual forma, se han venido obviando tanto la actividad de los organismos estatales en materia de restauración y reconstrucción arquitectónica, producto del régimen franquista, como la de los profesionales vinculados a ellos. Es decir, en gran medida podemos conocer, a través de la historiografía, los nombres de los grandes arquitectos asturianos en relación a las construcciones de nueva planta realizadas por ellos durante el período franquista; sin embargo, sus intervenciones restauradoras y sus labores reconstructivas han sido sistemáticamente ignoradas, sin ningún estudio que indague profundamente en tales actividades, ni deje constancia de los criterios seguidos por ellos.

Todas estas cuestiones han demostrado la necesidad de realizar un análisis del panorama arquitectónico religioso asturiano, englobando los estilos constructivos predominantes, de modo que se pueda contribuir a paliar el vacío historiográfico al que anteriormente hacíamos mención. Asimismo, se ha considerado ineludible estudiar la actividad e influencia de organismos estatales tales como la Dirección General de Regiones Devastadas y Reparaciones (DGRDyR), y la Junta de Reconstrucción de Templos Parroquiales (JNRTP), dentro del campo de la restauración y de la recuperación de los historicismos como estilos adecuados para las nuevas arquitecturas llevadas a cabo durante los primeros años del régimen franquista. Y, finalmente, han permitido establecer un análisis de la reconstrucción de la arquitectura religiosa en Asturias durante la posguerra española, incluyendo la organización administrativa y material relacionada con ella; los recursos arquitectónicos, estilísticos y técnicos; los profesionales implicados en ella, y el contexto ideológico, económico y social que explica estos proyectos.

Método

La metodología que se empleó en el desarrollo de este estudio, es la aplicada por el equipo de investigación al que se encuentra vinculada a través del proyecto “Los Arquitectos Restauradores en la España del Franquismo. De la continuidad de la Ley de 1933 a la recepción de la teoría europea”, ref. HAR2015-68109-P (desarrollada en la actualidad, 2016-2020). No obstante, esta metodología ya ha probado su éxito con el mismo equipo en proyectos desarrollados en fases anteriores, como lo son “Restauración y reconstrucción monumental en España (1938-1958). Las Direcciones Generales de Bellas Artes y de Regiones Devastadas”, ref. HUM2007-62699 (2007-2010), y “Restauración monumental y desarrollismo en España 1959-1975”, ref. HAR2011-23918 (2012-2014).

De esta manera, el método utilizado consiste en:

1) Análisis bibliográfico, que recurre a los fondos de bibliotecas locales, regionales, nacionales e internacionales, y que consiente una adecuada contextualización de los monumentos, así como el conocimiento de teorías y procesos restauradores ya estudiados, permitiendo con ello establecer el panorama general que, de forma sintética, se desarrolla en este trabajo.

2) Labor heurística, localizada y recogida desde las fuentes documentales (archivísticas, hemerográficas y gráficas), y en un estudio sistemático de los fondos de archivos de referencia: Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares, Archivo Diocesano, Archivo Histórico Provincial de Asturias, Archivos municipales y Archivos parroquiales, Archivo del Colegio de Arquitectos de Asturias (incluido en el Histórico de Asturias), Fondos del Real Instituto de Estudios Asturianos.

3) Trabajo de campo. Revisión crítica de la información proporcionada por las fuentes y la historiografía, y análisis in situ de las iglesias, junto con la pertinente elaboración del material gráfico complementario.

4) Establecimiento y sistematización de las pertinentes conclusiones.

Ha de tenerse en cuenta que, cuando hablamos del período franquista y del período franquista en Asturias, nos referimos a una cronología de espectro muy amplio si tenemos en cuenta que la caída en manos del bando nacional se produjo en octubre de 1937 (Rodríguez Muñoz, 2010, 4), y que la muerte del dictador acaeció en noviembre de 1975. Esto nos ha obligado a acotar el marco cronológico, y el criterio utilizado para ello ha sido precisamente el estudio de la DGRDyR en territorio asturiano, por lo que se ha establecido un marco temporal que comprende las intervenciones realizadas desde 1938, año de creación del organismo, hasta 1960, fecha del último proyecto asturiano incluido en el Fondo de Regiones Devastadas en el Archivo General de la Administración.

Análisis y resultados

En las Ideas generales sobre el Plan Nacional de Ordenación y Reconstrucción ya se mencionaba que “el fin de la guerra, con el triunfo de nuestra Santa Causa, nos plantea el magno problema de la reconstrucción de España” (Diéguez Patao, 1981, 47) y, efectivamente, el nuevo régimen tuvo que enfrentarse a un problema de gran envergadura en lo referido a la reparación y reconstrucción de los daños que sufrieron los monumentos de ciudades y pueblos durante la guerra (Flores, 1961, 226). Así, tomando como base organismos anteriores, como la Comisión Informadora de Reconstrucción de Oviedo o el Services des Régions Devastées belga (Andrés Eguiburu, 2011, 116) se creó el Servicio Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones, que al año siguiente se convirtió en la Dirección General, con la finalidad de evaluar los daños acontecidos en el conflicto, la planificación de la posible reconstrucción, así como los costos que conllevaría una propuesta económica. Asimismo, debido a la importancia de la Iglesia católica dentro del nuevo régimen, en 1941 se creó la JNRT cuya labor primordial fue la de subvencionar la recuperación del patrimonio histórico-artístico eclesiástico tras evaluar los proyectos de restauración, reconstrucción o nueva planta, propuestos por los arquitectos a cargo:

“El sentido católico del Movimiento Nacional, si un imperativo de justicia no fuera suficiente acicate para ello, justifica la preocupación del Estado falangista por la reconstrucción de los Templos dañados a consecuencia de la revolución marxista y de la guerra de liberación […]”[1].

Como se puede apreciar en el párrafo anterior, todas estas actuaciones se vieron instrumentalizadas ideológicamente, y convertidas en una poderosa herramienta de propaganda a través de la cual se presentaba a Francisco Franco como el encargado de devolver a España y a sus monumentos no sólo al estado previo a la guerra, sino también a la gloria que caracterizó su pasado.

Así, en el campo arquitectónico se propuso la idea de reconstruir el país tras alcanzar un estilo nacional, símbolo de una identidad también nacional (Bozal, 2006, 18), a través de la recuperación de los historicismos arquitectónicos, basándose en un ideal neo-imperialista (Flores, 1987, 55) y en los regionalismos. En el caso de la arquitectura religiosa, el procedimiento fue el mismo: se planteó reconstruir utilizando historicismos que remitiesen a grandes momentos de la historia del catolicismo, como pudieron ser el gótico y el barroco; se optó por el románico como símbolo de la unión Iglesia-Estado (Uría, 1984, 107) y en lo referido a los regionalismos, en el caso asturiano destacó el neo-prerrománico (Fig. 1).

Los motivos que explican el uso de este estilo son sencillos, puesto que la ideología franquista se basaba, en gran medida, en el ideal de reconquista (García Cuetos, 2015, 77-79): la monarquía asturiana supuso el núcleo de resistencia a las invasiones musulmanas, e inició el proceso que acabó con la recuperación de los territorios nacionales y la expansión del catolicismo de nuevo en la época de los Reyes Católicos. Así, el Régimen, y Franco más concretamente, se identificaban con los monarcas asturianos, estableciendo una sencilla analogía: el bando nacional recuperó también la patria y defendió al catolicismo de los ataques marxistas.

Por otro lado, en lo que corresponde al campo de la restauración, el período franquista ha sido entendido tradicionalmente como una involución respecto a los criterios establecidos durante la Segunda República. Sin embargo, esto no deja de revelarse como un tópico, pues si bien encontramos algunas restauraciones en estilo, tomando como base la teoría de Viollet-le-Duc, también hallamos intervenciones en las que se contemplan actuaciones más ligadas a la restauración moderna basada en las teorías italianas del restauro, la Carta de Atenas de 193, o la Ley de 13 mayo sobre la defensa, conservación y acrecentamiento del patrimonio histórico-artístico español de 1933, que recogía a las tesis de las anteriores.

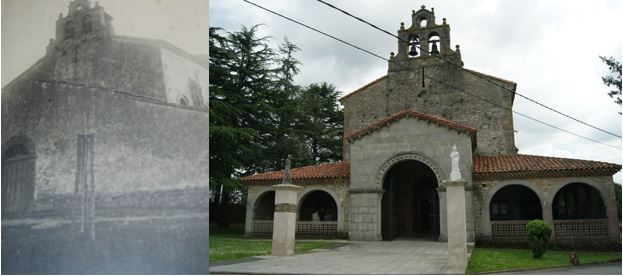

De esta manera llegaron a realizarse proyectos de restauración que podrían definirse como complejos, puesto que compatibilizaban distintos criterios en su seno. Uno de los ejemplos es la restauración de la Iglesia parroquial de San Juan de la Abadía de Cenero (Fig. 2), en el municipio asturiano de Gijón. Esta iglesia, dañada en 1936 por un incendio, y cuya historia se remonta al siglo XI, fue restaurada a lo largo de la década de los cuarenta bajo el proyecto de Gabriel de la Torriente Rivas.

La lectura de la memoria descriptiva ofrece las claves necesarias para descubrir que, efectivamente en este caso, se optó por seguir las teorías de restauración modernas (diferenciación cromática de la piedra usada en la restauración respecto de la original, inclusión de materiales modernos como el hormigón armado, etc.), como puede apreciarse en el siguiente extracto:

“Al plantearse el problema de la reconstrucción de este edificio, se ha huido de lo que por restauración venía entendiéndose, es decir, se ha tratado de reparar el monumento sin introducir en él ninguna innovación, manteniendo lo que de él existe sin reemplazar lo destruido por el tiempo o por la acción de los hombres y, en consecuencia, admitiendo los distintos estilos que existen, el románico y el renacimiento. Quizás una restauración del tipo de las que se hicieron en España durante el s.XIX siguiendo la pauta marcada por Viollet-le Duc, hubiera sido labor más brillante para el Arquitecto, pero estimamos que este tipo de restauraciones se encuentran moderadamente en franca decadencia.”

No obstante, también nos encontramos con criterios que recuerdan más a la restauración violletiana, como fue el hecho de demoler por completo el ya dañado pórtico cubierto, que data del siglo XVIII, para favorecer la visión de la portada románica de acceso al templo, en la fachada. No obstante, durante la fase de trabajo de campo, se descubrió la existencia de un pórtico que rodea los lados oeste y sur del templo, es decir, que finalmente y tras demoler el pórtico del siglo XVIII, se procedió a construir uno nuevo. Tal acción parece haber respondido a las necesidades de una abundante feligresía que precisaba resguardarse del clima adverso, relativamente habitual, del norte de España.

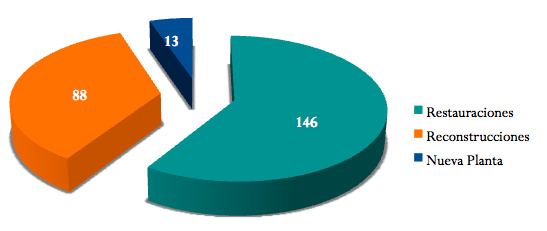

Como se ha comentado con anterioridad, el grueso de esta investigación se ha realizado en el Fondo de la Dirección General de Regiones Devastadas, ubicado en el Archivo General de la Administración, lo que nos ha permitido localizar un total de 247 proyectos arquitectónicos para Asturias relacionados con el proceso reconstructivo del país desde 1938 a 1960.

Gracias a este trabajo, no sólo se ha podido conocer cuántas iglesias del actual Principado de Asturias fueron dañadas durante la guerra e intervenidas posteriormente, o qué criterios fueron seguidos por los arquitectos encargados de los proyectos (no siempre con la misma suerte, puesto que algunas memorias presentan una información desafortunadamente somera), sino que se ha podido establecer una serie de estadísticas en lo relativo a las actividades llevadas a cabo por la DGRDyR en territorio asturiano durante su período de actuación, como podrá observarse en las siguientes gráficas.

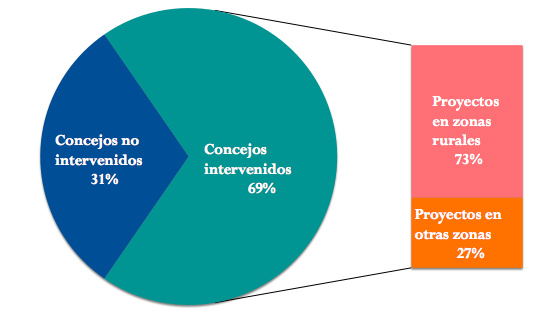

En primer lugar, resulta de gran interés la distribución geográfica de las intervenciones (Fig. 3). El actual Principado de Asturias está subdivido en un total de setenta y ocho concejos, o municipios, de los cuales fue intervenido aproximadamente el 69%. Si bien es verdad que Asturias ha sido conocida como una región con una marcada actividad industrial, durante la posguerra ésta se localizaba en un reducido número de concejos (Langreo, Mieres, Avilés…). Por ello, el grueso de las intervenciones tuvo lugar en parroquias de zonas rurales, alcanzando una cifra que supone el 73% del total.

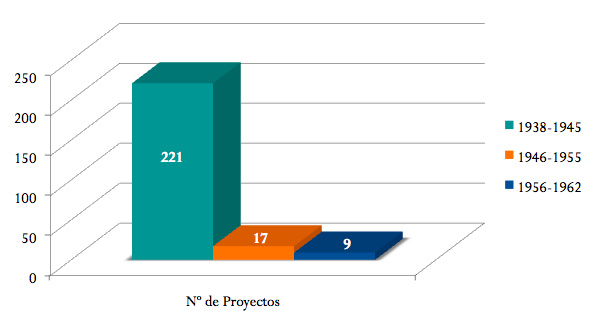

En segundo lugar, puede afirmarse que la Dirección General de Regiones Devastadas y Reparaciones aprobó el mayor número de los proyectos recogidos en plena posguerra, es decir, durante la franja cronológica que abarca desde 1938, año de creación del organismo, hasta 1946. Esto demuestra la urgencia con la que se creía necesaria la reconstrucción del país y, en el caso asturiano, quizá también debido a una estrategia propagandística, pues esta fue una de las regiones de España que más firmemente se opuso al alzamiento que finalizó en la guerra y la dictadura (Fig. 4).

Finalmente, se ha podido comprobar que la mayor parte de las intervenciones corresponden a restauraciones, seguidas de reconstrucciones totales o de gran envergadura y arquitectura religiosa de nueva planta (Fig. 5).

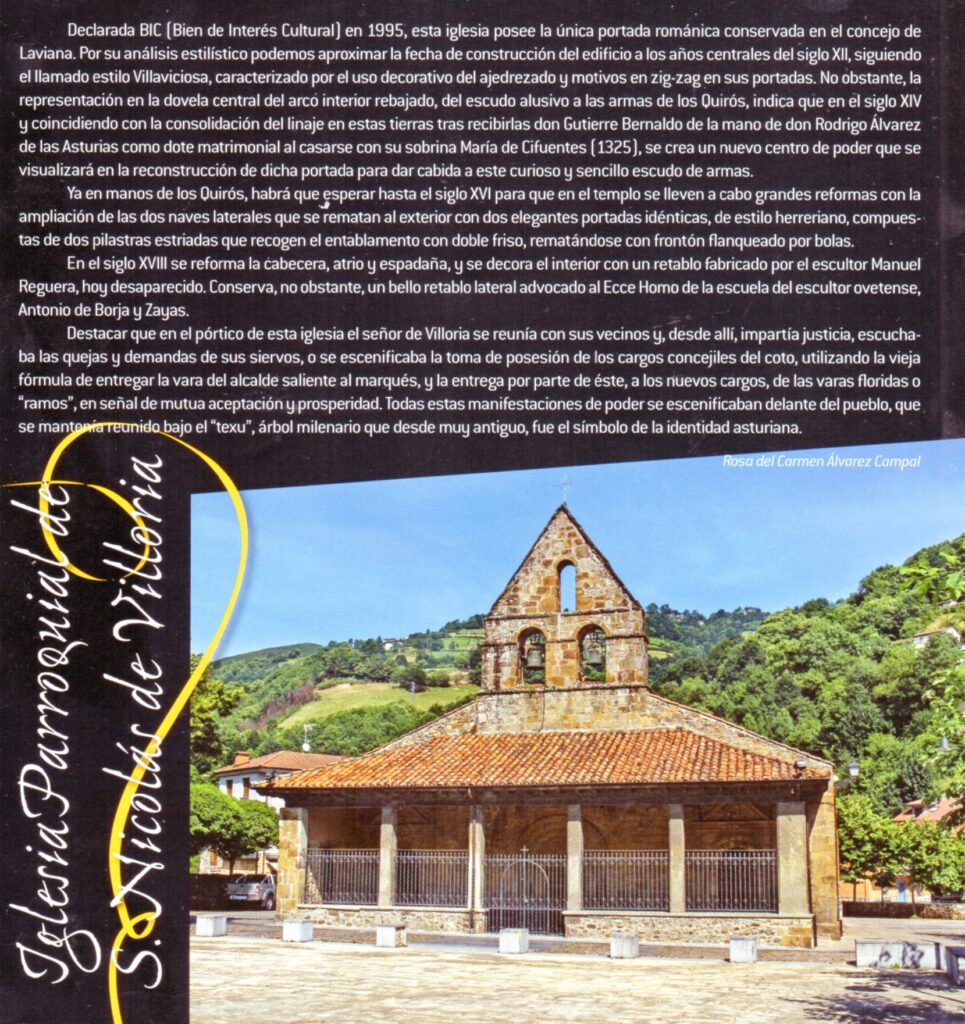

Estas cifras son indicativas de que un alto porcentaje de nuestras iglesias parroquiales fueron restauradas durante el período franquista. Sin embargo, se ha podido constatar durante el desarrollo del trabajo de campo que esta fase no se contempla en la difusión de estos templos. Un caso llamativo, muestra de esta cuestión, es el de la iglesia de San Nicolás de Villoria, en el concejo de Laviana. Construida durante el siglo XII, y modificada en el siglo XVI, es uno de los recursos patrimoniales más interesantes del municipio. No obstante, tanto en el panel informativo aledaño al monumento como en los folletos de corte turístico (Fig. 6), se obvia el hecho de que fue incendiada durante la guerra civil y restaurada en la década de los cuarenta, de forma que tanto el pórtico como las cubiertas no son las originales. Tanto es así, que el mencionado folleto destaca que “el señor de Villoria se reunía con sus vecinos y, desde allí, impartía justicia […]”, a pesar de que el actual pórtico está construido en hormigón armado y no corresponde con el perdido durante el conflicto.

Situaciones como esta, en la que solo se contemplan las intervenciones “históricas” y no cronológicamente próximas, nos hacen replantear la necesidad de una profunda investigación que permita una correcta difusión de los monumentos y un conocimiento riguroso de la intrahistoria de nuestro patrimonio, también por parte del público general.

Conclusiones

En sustancia, se puede afirmar que los años del primer franquismo supusieron uno de los hitos de nuestra historia más reciente en cuanto al mayor apogeo de la actividad restauradora y reconstructiva, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico del Principado de Asturias, debido a los daños patrimoniales acaecidos durante la guerra civil.

Estas intervenciones tan relevantes y numerosas en nuestros monumentos han de ser necesariamente tenidas en cuenta no sólo por la historiografía a través de la historia de la restauración (para evitar la perpetuación de falsos en la Historia del Arte y ofrecer una correcta crítica de autenticidad), sino por todas aquellas personas e instituciones a cargo de la tutela y difusión de nuestro patrimonio.

No debemos olvidar que la arquitectura religiosa del franquismo, ya sea restaurada o reconstruida, es producto de un contexto histórico, ideológico, social y, en definitiva cultural que, al día de hoy, conforma una parte importante de nuestra identidad colectiva. Por tanto, una revisión que ofrezca un conocimiento o re-conocimiento profundo sobre la misma, resulta un trabajo de realización obligada.

Bibliografía

Andrés Eguiburu, M. (2010) “La transformación de una imagen: la reconstrucción de la iglesia de San Pedro de Gijón”. Liño, 16, pp.143-151.

Andrés Eguiburu, M. (2010) “Historicismos y regionalismos en la reconstrucción de posguerra: el “Neoprerrománico asturiano”. Artigrama, 25, pp. 565-580

Andrés Eguiburu, M. (2011) “La reconstrucción de Cangas de Onís: de capital de la monarquía asturiana a pueblos adoptados por el Caudillo”. Liño, 17, pp.115-126.

Andrés Eguiburu, M. (2015) “Imágenes de posguerra: adopciones y trasformaciones en el paisaje asturiano”. La Albolafia, 5, PP-87-110.

Andrés Eguiburu, M. (2015) “La reconquista del paisaje arquitectónico: los “pueblos adoptados” en Asturias. De Arte, 14, pp. 181-195.

Bozal, V. (2006) “Arte, ideología e identidad en los años del franquismo”. Ondare, 25, pp. 17-31.

Diéguez Patao, S. (1981) “Arquitectura y urbanismo durante la autarquía”. En: A. Bonet Correa (Coord.) Arte del franquismo, Madrid: Cátedra, pp. 47-76.

Flores, C. (1961) Arquitectura española contemporánea. Madrid: Aguilar.

Flores, C. (1987) “La obra de Regiones Devastadas en el contexto de la arquitectura española contemporánea”. En: AA.VV. Arquitectura en Regiones Devastadas. Madrid: MOPU, pp. 51-59.

García Cuetos, M.P. (2013) “La Historia del arte como ciencia aplicada al patrimonio”. E-rph. Revista de patrimonio. Granada: Universidad de Granada. [online] Disponible en: http://www.revistadepatrimonio.es/revistas/numero12/estudiosgenerales/experiencias/articulo.php

García Cuetos, M.P. (2015) “Heritage and ideology. Monumental restoration and francoist sites of memory”. En: M.P. García Cuetos; C. Varagnoli. Heritage in conflict, Memory, History, Architecture, Aracne, Ariccia, pp. 75-106.

Rodríguez Muñoz, J. (2010) Asturias bajo el franquismo. Oviedo: La Nueva España.

Uría, J. (1984) Cultura oficial e ideología en la Asturias franquista: el IDEA. Oviedo: Ethos.

NOTAS

[1] Decreto de 10 de marzo de 1941 por el que se aplican, con determinadas modalidades, los beneficios de la Ley de 23 de septiembre de 1939 a los Templos Parroquiales destruidos por la guerra o la revolución marxista en localidades no adoptadas. Boletín Oficial del Estado de 25 de marzo de 1941, p. 1991.