Archaeological rescue Miguel Hidalgo Oriente Street, No. 107, Col. Centro, Tepic-Nayarit.

aJoel Jiménez Pérez, bAlicia Bracamontes Cruz

aEscuela Nacional de Antropología e Historia: e-mail

bEscuela Nacional de Antropología e Historia: e-mail

Recibido: 17 de febrero de 2020 | Aceptado: 20 de julio de 2021 | Publicado: 01 de agosto del 2021

CC BY-NC-ND

Resumen

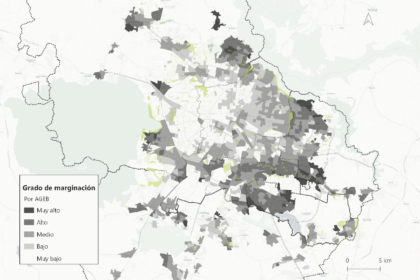

En este trabajo presentamos los resultados del rescate arqueológico del predio ubicado en la calle de Miguel Hidalgo Oriente No. 107, en el Centro Histórico de Tepic, Nayarit (Figura 1). A partir de datos enunciados en los documentos históricos referentes a la historia y evolución de la ciudad de Tepic, se localizaron en planos históricos y actuales las edificaciones que se construyeron a lo largo de los siglos XVI al XIX. Se describe el sistema constructivo de cimentación de los muros, y los usos de este inmueble. En la metodología de análisis se consideró: su ubicación, tipos cerámicos y temporalidad del inmueble, misma que corresponde al siglo XVIII. Este es el primer rescate realizado en el centro histórico de Tepic.

Palabras Clave: arquitectura Siglo XVIII, rescate arqueológico, centro histórico de Tepic, sistema de cimentación.

Abstract

In this paper we present the results of the archaeological rescue of the property located at Miguel Hidalgo Oriente Street No.107 in the Historic Center of Tepic Nayarit (Figure 1). Based on the data stated in the historical document referred to the history and evolution of the City of Tepic, the buildings that were built throughout the 16th to 19th centuries were located at historical and current architectural plans. The construction system for the foundation of the walls and the uses of this building are described in the analysis methodology. The following were considered: the location, ceramic types and the temporality of the property which corresponds to the 18th century. This is the first rescue carried out in the historic center of Tepic.

Key words: 18th century architecture, archaeological rescue, historic center on Tepic, foundation system.

Introducción

El Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene un gran compromiso con el patrimonio mueble e inmueble de las ciudades, tanto arqueológicas como históricas, de México.

Se cuenta con un encargado en cada estado para la preservación de los Centros INAH; los cuales tienen catalogados los monumentos arqueológicos e históricos entre los inmuebles de los siglos XVI al XIX, mismos sobre los que se deben hacer exploraciones arqueológicas, si por causas naturales (sismos, inundaciones) o humanas (cambio de uso del suelo y abandono) son afectados. Las exploraciones arqueológicas tienen dos modalidades: en la primera de ellas se busca hacer rescates arqueológicos, los cuales tienen un tiempo límite para su realización, en cambio para los de salvamento arqueológico se debe presentar un proyecto al Consejo de Arqueología (que permite un tiempo mayor para realizar la investigación); en cuanto a la segunda modalidad, la restauración de los edificios históricos, se requiere del apoyo de la Coordinación de monumentos históricos del INAH para su conservación y rehabilitación.

El Valle de Tepic se llamaba antes Valle de Matatipac; cuenta con un territorio de 120 Km2 bañado por el río de Molololoa; un territorio muy fértil y húmedo rodeado por cerros. Un lugar donde los antiguos nayaritas fundaron pueblos con importantes manifestaciones culturales. En la actualidad, la capital de Tepic se ubica en estas tierras.

Este trabajo tiene la finalidad de evidenciar investigaciones arqueológicas en el centro de la ciudad de Tepic-Nayarit, e informar sobre nuestra participación en trabajos de investigación arqueológica histórica; sin embargo, al revisar los antecedentes reconocimos que no se han llevado a cabo suficientes trabajos de arqueología prehispánica en el Centro histórico de esta ciudad.

Lo que se ha realizado en la ciudad de Tepic está mencionado por el arqueólogo José C. Beltrán, refiriéndose al trabajo del noruego Carl Lumbholtz en 1903, quien excava en el Parque de la Alameda, y en 1904 publica sus resultados en el libro El México Desconocido, donde localiza una colección de objetos pertenecientes a la cultura de Aztatlán [800 a 1350 d. C.], elaborados de cerámica, oro, turquesa y alabastro, y a la cultura Maya, de cerámica plomiza (plumbate) [producida por los pueblos del sur de Chiapas y Occidente de Guatemala desde el Clásico Tardío 600-900 d. C. al Posclásico Temprano del 900 a 1200 d C.,Neff, 2004: 2]. (Beltrán, 2001: 64-67) (Figura 2-5).

En el año de 1996, el mismo Beltrán realizó dos rescates arqueológicos cercanos al centro histórico de Tepic; uno de ellos al sur en el Campus de la Universidad Autónoma de Nayarit1. Se localizaron tres ollas-urnas de Tradición Mololoa (500 y 800 d. C.), dos figurillas sólidas y piezas de obsidiana, depositadas entre dos pisos de tierra y arcilla, las cuales fueron utilizadas para proteger el entierro y delimitar el espacio sagrado (Figuras 2-3) El segundo de dichos rescates se presentó en la calle de Acayapan sin número, en la Colonia Adolfo López Mateos, ubicada al noroeste del centro, en donde se localizó un entierro colectivo. En esta región los antiguos Nayaritas quemaban a sus muertos, y colocaban sus cenizas en grandes ollas de barro2 (Beltrán, 2001: 64-67) (Figura 2-4).

En cuanto a los trabajos de Monumentos históricos del INAH de Tepic, localizamos tres informes en el Centro de documentación de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, en su Archivo Histórico Jorge Enciso en la Ciudad de México: El primero pertenece a “La Casa Aguirre”, hoy Centro de Arte Contemporáneo “Emilio Ortiz”, ubicado en la calle de Miguel Hidalgo Oriente No.17 y Esq. Av. México Norte No. 25 (2005-2006). Este edificio fue modificado en los años 60, dado que se amplió el arroyo de la Avenida México.3 El segundo corresponde a la ampliación del Museo Regional de Nayarit (1995-1999).4 En estos dos primeros casos no hubo la intervención de trabajos arqueológicos, por lo que hay un vacío informativo referente a la ubicación límites y descripción del asentamiento prehispánico existente en Tepic, referido en las fuentes históricas.

El tercero corresponde a una asesoría técnica de parte del personal de Monumentos del Centro INAH Nayarit a los particulares, dueños de cuatro viviendas, sin aclarar en qué consistió la misma; estos inmuebles están inscritos dentro del casco histórico de la Ciudad de Tepic: la Casa Juan Escutia, que se ubica en la calle de Miguel Hidalgo Oriente No.173; la vivienda en Morelos esquina con Veracruz; el inmueble de la Calle de Durango S/N entre Morelos y Abasolo; y la construcción ubicada en la calle de México esquina con Miguel Hidalgo Oriente.

Sobre los trabajos mencionados y realizados en el centro histórico de Nayarit no se tienen informes que refieran cuál o cuáles son los sistemas de cimentación que caracterizan a estos edificios, los sistemas constructivos de la edificación considerando muros y techumbres, el sistema sanitario o de drenaje, el sistema hidráulico, los años en los que fueron construidos, así como los materiales empleados en su elaboración. No hay información alguna acerca de las evidencias materiales arqueológicas prehispánicas y coloniales conociendo la existencia de muros de edificaciones antiguas, o bien algunas modificaciones que tuvo el edificio que pudieran existir bajo el nivel del piso. De ahí la importancia de presentar los resultados de los trabajos realizados en este predio (Figura 2-1).

Al Norte de la ciudad, tuvimos la oportunidad de recorrer el panteón Jardín que se encuentra fuera del centro histórico sobre la Avenida México, y nos acercamos a algunas excavaciones que preparaban para elaborar la fosa de las tumbas que se abrieron para los entierros del día, donde se observaban en sus perfiles desechos de talla de obsidiana: esquirlas, fragmentos de núcleos, lascas y navajillas (Figura 2-2).

Al realizar trabajos de recorrido sistemático de superficie en el centro histórico (trabajos de prospección Jiménez y Bracamontes, 2016), observamos lo siguiente: hay varios inmuebles construidos con muros de adobe donde, en algunos carentes de aplanados, son visibles fragmentos de vasijas de distintos tipos, procedencias y temporalidades; varios de ellos conservan sus plantas arquitectónicas originales de acuerdo al catálogo de Monumentos coloniales, así como al confirmar su presencia en los planos históricos de la ciudad de Tepic. Otras edificaciones solamente preservan la fachada. Otros tantos son demolidos para ser remodelados o construir una nueva edificación, evidenciando un cambio en su uso; durante este proceso se deja a la vista, en los perfiles de sus calas para la colocación de las nuevas zapatas, evidencias de materiales arqueológicos (Figura 3).

Estos materiales arqueológicos se han observado en varios inmuebles, y principalmente en el predio de Miguel Hidalgo Oriente No.107, tema de este documento. Para poder entender la existencia de materiales arqueológicos prehispánicos y coloniales, se hizo la búsqueda de documentos en archivos, libros y planos antiguos de la ciudad de Tepic, donde se halló información sobre la historia de este lugar.

Todos estos antecedentes referidos nos hacen entender la poca relevancia e información existentes relacionadas a los trabajos de arqueología histórica no desarrollados en tan importante ciudad colonial con un asentamiento prehispánico llamado Tepique bajo sus límites, y que hasta el momento no se han definido. Por lo que en el presente estudio nos planteamos los siguientes objetivos:

- Trazar los límites de un barrio prehispánico.

- Ubicar las principales áreas de actividad, como el campo agrícola y el taller de obsidiana, con ayuda de datos de fuentes históricas y de los materiales arqueológicos localizados en un plano del predio.

- Realizar un análisis cartográfico de cinco planos históricos de la ciudad de Tepic, en el que se identifica en qué tiempo es cuando aparece el predio de estudio.

- Analizar el material arqueológico recolectado en el predio de estudio, para determinar su temporalidad y procedencia.

- Investigar las funciones del uso del inmueble a lo largo de su historia.

Hipótesis

La hipótesis que planteamos es la siguiente: los conquistadores construyen su traza urbana con calles, avenidas, manzanas, edificaciones militares, civiles, habitacionales y religiosas encima del asentamiento prehispánico.

Al estar cercano este predio al centro de la ciudad de Tepic, donde se mencionó se encontraba un asentamiento indígena al llegar los conquistadores, es posible que se tengan evidencias de las actividades realizadas por esa población, mismas que se materializan en eventos arquitectónicos y urbanísticos asociados con materiales cerámicos líticos, entre otros; como sucedió en varios centros ceremoniales como Tenochtitlan y Cholula. Estas actividades se modificaron en esta ciudad para poder hacerse funcionales a lo largo de su historia.

Método

Para responder a estos objetivos e hipótesis, planteamos la siguiente metodología:

- Buscar información bibliográfica en los archivos referente a las primeras construcciones en el siglo XVI al XVIII, y sobre la evolución de la traza urbana de la ciudad de Tepic.

- Para ingresar al predio se solicitó autorización al centro INAH y al dueño o compañía constructora para realizar los trabajos de recolección del material; y sobre una copia de la planta arquitectónica del predio se registraron los hallazgos, se consideró tomar un metro hacia arriba del nivel de piso de la banqueta exterior, a lo que se le llamó nivel 0.00 m; se trasladó a cada lado la excavación que la compañía realizaba, se hicieron los dibujos y fotografías de los perfiles, así como se realizó el registro de la ubicación de cada elemento arqueológico (Figura 12)

- Para el control de bolsas de los materiales arqueológicos localizados, estos se etiquetaron, indicando: No. de bolsa (números consecutivos 1… etc.), Nombre del Proyecto: Predio Miguel Hidalgo Oriente # 107, Material recolectado: de acuerdo a la materia prima. Como unidades de excavación se consideraron: 1º. Por Lados: se anotó el punto cardinal de acuerdo a la orientación: Muro Norte, etc., 2º. Las intersecciones de los ejes de cimentación (1-A, 8-I etc.), la profundidad, la capa registrada con números romanos, fecha de recolección, nombre de quien registró, excavó y recolectó, y por último observaciones.

- Se recolectaron 19 bolsas, las cuales contenían: cerámica, concha, lítica tallada y lítica pulida, hueso, textiles modernos, vidrio, bolsas de plástico, Estos materiales pasaron por un proceso de lavado con agua simple y con cepillos de uñas, mientras el metal se limpió con alcohol. Al secarse cada uno de estos materiales se marcaron con tinta china con claves: 1 TN, H107, lo que significa 1… No. De bolsa, Tepic Nayarit (TN), calle Miguel Hidalgo Oriente (H), No. Del predio (107), y el Número de Capa en número romano I. Los elementos arquitectónicos se dibujaron y fotografiaron. La cerámica se analizó por tipos, y posteriormente las fotos se fueron comparando con los muestrarios de las ceramotecas, tanto de la Dirección de Salvamento Arqueológico en la Alhóndiga de la Ciudad de México, como de la Escuela Nacional de Antropología e Historia.

Antecedentes Históricos

Conquista y colonia

Siglo XVI

Los primeros españoles en recorrer el estado de Nayarit fueron el capitán Cristóbal de Olid (1521), Alonso Ávalos (1521) Juan Álvarez Chico y Gonzalo de Sandoval (1522), lo mismo que Francisco Cortés de San Buenaventura (1524-1526), sobrino del conquistador Hernán Cortés. En 1524, Francisco Cortés de San Buenaventura fue comisionado por su tío con el fin de conquistar nuevas tierras. En algunos lugares encontró resistencia, sin embargo, en otros, como en Tepic, fue recibido con regalos por el cacique Moz. Al arribo de los primeros europeos por esas tierras, Tepic era un tlatoanazgo (población subordinada), que dependía del hueitlatoanazgo (cacicazgo) de Xalisquillo.

Buenaventura ordenó realizar el primer censo al poblado, tarea llevada a cabo por Gonzalo Cerezo. Como resultado, se registraron 200 viviendas y 400 habitantes. Tras su llegada a Tepic, cambió su marcha con dirección a Jalisco.

Peña Navarro Everardo, historiador mexicano (1887-1970), menciona lo siguiente en su obra Estudio Histórico del Estado de Nayarit: de la conquista a la independencia (1967), relatando un acontecimiento de defensa por parte de la población que ahí habitaba al ver que los españoles que llegaban entraban violentamente a su pueblo (es ahí cuando conocieron el nombre del lugar):

“La primera descripción de esta ciudad de Tepique (Tepic), fue cuando se adelantó en el año de 1530 el capitán Pedro Almíndez Chirinos [el cual recibió la orden de llegar a este punto por parte de Nuño de Guzmán para fundar otro de los tantos pueblos que conquistaron en su expedición militar].

[…] Antes que Guzmán llegó Chirinos a Tepic y sobre el arribo de esté, Cuando Chirinos supo por sus [su] esclavo negro la proximidad de Tepic, avanzó violentamente sobre el caserío, para impedir que los indios huyeran con los mantenimientos. […] y dimos sobre un pueblo en el cual había mucha gente con sus arcos y plumajes; llegados allí, empezaron a desparar [disparar] flechas; el veedor partió la gente en dos partes, y él tomó la mano derecha del pueblo y ciertos de nosotros con él, y empezamos a lanzear [lanzar] hasta que los metimos por un río [Río Mololoa] que por medio del pueblo pasa, y pasamos tras dellos, [de ellos] y en pasando salieron ciertos naguatatos [probablemene nahuatlato] dando voces que tuviésemos quedos y que nadie a lanzease [lanzar]; y mandó dos de acaballo [a caballo] a recoger la gente, y él fue con los naguatatos hasta casa del Señor, y hallámosle allí, que nos salió a recibir y mando traer de comer; tragéronlo [lo trajeron]; el veedor mandó aposentar la gente de la otra parte del río donde había entrado, y hecho el aposento nos volvimos a él, donde supimos como este pueblo era Tepique […] Razo (1963: 132 y 133) relata el mismo acontecimiento.” (Peña,1967, pp.33,81).

La conquista definitiva del pueblo de Tepic fue iniciada por Nuño Beltrán de Guzmán, el 6 de marzo de 1530, quien la funda en 1531 llamándola Villa del Espíritu Santo de la Mayor España, cambiando de nombre después a Santiago de Compostela, siendo reconocida como la capital de la provincia de la Nueva Galicia dentro del territorio de la Nueva España, misma que en enero de 1531 es trasladada a la ciudad de Guadalajara. El territorio de Xalisco fue su cuartel militar.

Otra descripción de Tepic, ya en la conquista, nos habla de la importancia de su ubicación por ser una región estratégica de paso obligado entre el puerto [de San Blas fundado en 1530] y otros lugares llamados de Tierra Adentro; se aprecia que la población había aumentado desde la primera visita y el censo obtenido del lugar por parte de Francisco Cortés de San Buenaventura:

“El pueblo de Tepic tenía más de quatro mil indios y era hermosíssimo, de tierra templada y fértil y de muchos regadíos, parecióle también que se lo tomó para sí, y no se acordó del Emperador su señor ni de cuyo era […]. Hizo Nuño de Guzmán placa de armas a Tepic, por ser puerto y escala para la tierra adentro; […]” (Tello, 1968, libro segundo, V. 1, pp.137-138).

Otra referencia nos dice: que Tepic era una zona muy productiva:

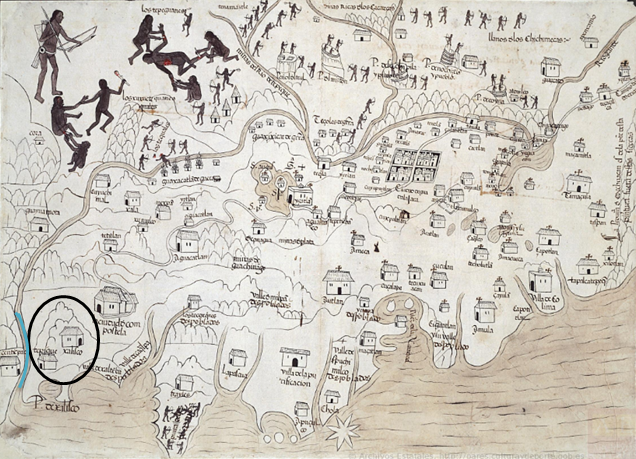

“[…] Pusiéronse dos cruces en Xalisco y otros dos en Tepique, que es un lugar templado, de muchas fuentes y muy apacible, por donde pasa un buen rio [Río de Mololoa], lugar de muchas sementeras y algodoneras, y de toda comida y frutales; quedó un aposento para los españoles que parasen en él; hice alarde de la gente, y tomando la posesión […]” (Razo, 1963, p.53). (Figura 4).

Ramos Delgado Raymundo, en su libro “La Memoria de las formas. Estudio para reconstruir la historia urbana y arquitectura de Tepic.” nos indica el número de personas que los conquistadores vieron a su llegada a esta ciudad y su filiación lingüística, con una marcada división social, distribuidos en barrios (no se mencionan los nombres de los mismos), las distintas actividades productivas que realizaban, y lo dice de esta manera:

“el asentamiento de Tepique, que los europeos encuentran en 1542 era de 400 habitantes de habla náhuatl y tecual. Se dice que estaba estratificado socialmente en barrios sobre la margen derecha del río de Tepic [actual río Mololoa]. El pueblo se dedicaba a la agricultura y al comercio de algodón.” (Ramos, 2014, Tomo I, pp. 33,34).

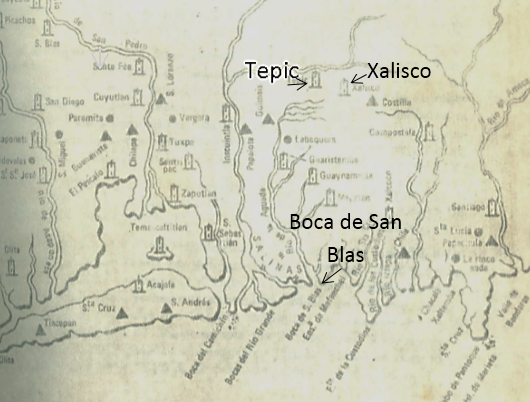

En este documento y el mapa de Nueva Galicia (1550), conocimos la ubicación de Tepic, sus actividades económicas productivas y de vida cotidiana que se llevaban a cabo en el momento de la conquista (Figura 4).

En los años de 1530-1620 las cuatro quintas partes de la población de Tepic desaparecen a causa de las guerras, la hambruna, el exceso de trabajo, epidemias provocadas por enfermedades antes desconocidas, así como por la primera erupción del volcán del Ceboruco, en 1567. (Arregui, 1946, pp.138 y 139) En otra referencia se menciona que hubo dos importantes erupciones durante el periodo colonial, sucedidas en 1542 y 1567 (SEGOB, 2015, p.6).

Referente al cambio social en este lugar por la llegada de los conquistadores, que implicó una apropiación de sus tierras, recursos y población existente, así como de su pacificación, se comienza a materializar una traza urbana que resolvía distintas necesidades, y que debió cumplir con las primeras ordenanzas de la Corona Española sobre las colonias, que desde la presencia de Cristobal Colón en América se aplicaron para la fundación de las primeras ciudades (Ordenanzas 1573).

Inicialmente las ciudades americanas fueron surgiendo con distinto carácter, primero como factorías comerciales (al estilo portugués), luego como lugares de ocupación de un espacio conquistable, más tarde como centros desde los cuales se realizaba la expansión dominadora, y finalmente como centros administrativos, pero sin que nadie las regulara (Ordenanzas 1573).

Ramos Delgado, en su libro “La memoria de las formas”, señala lo siguiente:

“Para cuando se expidieron las ordenanzas de 1573 [por Felipe II] más de tres cuartas partes de los asentamientos novohispanos ya se habían fundado […] Derivado de lo anterior se introdujo de antemano una planificación homogénea de trazo reticular, a través de la presencia de una plaza mayor como núcleo generador, del cual parten calles sistematizadas y ortogonales en ellas, reuniendo por ende manzanas cuadrangulares. Así también las calles y barrios estaban divididos según las artes y los oficios de sus pobladores, […]” (Ramos, 2014, Tomo I, pp. 33,34).

Estas Ordenanzas de 1573 son el primer código de urbanismo de la Edad Moderna, la cual regulaba la construcción en ese crecimiento urbanístico de las ciudades ya fundadas en años anteriores (Ordenanzas 1573).

En relación a la estructura urbana, se establece la forma reticulada como patrón de la misma, en lugar de seguir el modelo medieval castellano, mezcla de trazado musulmán con el monasterio cristiano (“ciudad convento”) que, con la ventaja del espacio en tierras americanas, constituirá ciudades abiertas. (Ordenanzas 1573).

Con esta ordenanza podemos pensar que la ciudad de Tepic tuvo varios caracteres en su proceso de crecimiento y función, hasta que fue refundada con el tiempo de acuerdo a lo solicitado por la ordenanza de 1573, como les sucedió a muchas ciudades coloniales que tuvieron que mejorar sus espacios y construir garitas, plazas, calles, avenidas, jardines, hospitales, escuelas, conventos, iglesias, cabildos, correos, casa de moneda, casas reales, casas de españoles con sistema de defensa y solares, cofradías, panteones, cárceles; también se otorgaron servicios de agua potable, drenaje, educación, salud, comercio, alimentación, transporte y comunicaciones, entre otros aspectos logrados con este nuevo orden, lo que beneficiaría tanto a la población indígena como a la española que habitaba en ella.

El conquistador Nuño de Guzmán debió tener conocimiento de las primeras ordenanzas que se refirieron con anterioridad sobre cómo se regulaban los asentamientos coloniales en América; de esta manera en la ciudad de Tepic se “construye la primera plaza de armas, la catedral, el hospital de los indios, entre otros edificios que la rodearon en 1530” (Tello, 1968 p. 137) (Figuras 5 y 6).

Siglo XVII

Posteriormente, López dice que para atender a la población Indígena se construyó:

“El Hospital de los indios de Tepic, también denominado de Nuestra Señora de la Limpia Concepción, (que) se fundó el 14 de abril de 1611, por un indio principal del pueblo, llamado Pedro León y también por su iniciativa fundó la cofradía de Nuestra Señora de la Limpia Concepción […] Este hospital se levantó en el antiguo barrio de Tepic, conocido como “haxalical” y tenía al norte la calle del hospital y al oriente la calle real [hoy avenida México].” (López, 1978, pp.41 y 42).

El punto más bajo de población aparece en el informe que sobre Tepic hace Domingo Lázaro de Arregui en 1622, tal vez el punto más crítico poblacional, y dice:

“Adelante dos leguas de Xalisco en este valle está el pueblo de Tepic, que tendrá 40 indios y 14 o 16 españoles; los indios, los más fieles y leales que los españoles han tratado, y por servicio que han hecho a su Majestad dicen que pretenden que los hagan libres de tributo […] Los españoles de Tepic son todos muy pobres; tratan en acarrear sal con recuas que tienen de pocas mulas” (Arregui, 1946, pp.138, 139).

Pedro López González, emprendió el estudio de la Cofradía en la región del Nayar, en Tepic, y comenta la importancia que tenía para ésta el tener una relación estrecha con la iglesia católica, debido a que recibía recursos para el funcionamiento del Hospital.

Más tarde, Juan de Pasos fundó la cofradía de las Ánimas del purgatorio y Purísima Concepción […] El capitán Juan López Portillo y Rojas, crea en 1667 la cofradía del Santísimo Sacramento […]” (López, 1984, pp.14, 15).

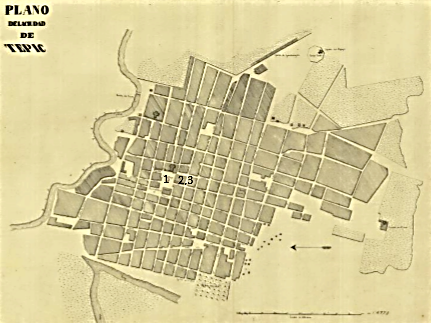

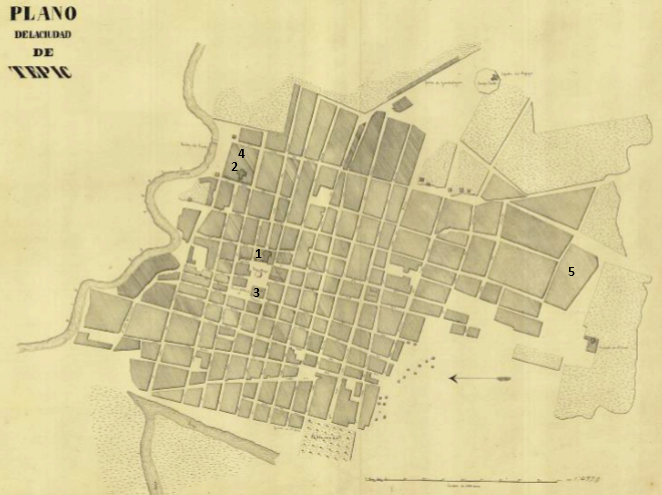

En el plano de la ciudad de 1858 se numeraron los principales edificios públicos y religiosos, construidos en el siglo XVI y XVII, correspondiendo el número (1) en 1573 a la Plaza Mayor, el (2) en 1611 al Hospital de los indios, (3) en 1611, a la cofradía de Nuestra Señora de la Limpia Concepción, y (4) en 1667, a la cofradía del Santísimo Sacramento, Este edificio de la Cofradía se ubica a 3 Km del centro de Tepic, en lo que más tarde sería la Hacienda del Isidreño (en ésta no se registra la ubicación del punto 4 citado, debido a la lejanía del sitio) (Figura 7).

Traza del Siglo XVIII

La Catedral tiene dos importantes celebraciones, el 3 de mayo y 15 de agosto, día de la Santa Cruz y festividad de la Virgen de la Asunción, respectivamente. Manuel de Caravantes donó la primera imagen de la Dolorosa, pintada en lámina de cobre y gestionó la edificación de la capilla anexa al templo parroquial. Esta nueva fábrica, erigida sobre ruinas del primigenio panteón del pueblo, se había iniciado en 1710, y 19 años después estaba concluida (Luna, 2020 en línea).

En el siglo XVIII crecieron pueblos y ciudades, se construyeron caminos, puentes y escuelas (Meyer, 1997, pp. 61 y 62).

La vida económica y social se vio fortalecida. López menciona que “El 15 de julio de 1772 el alcalde mayor Juan Simón de Santa Anna, terminó de levantar el padrón de Tepic y arrojó un total de […] dos mil trecientos trece personas de diez años para arriba, toda gente de razón, pues aunque se intitula pueblo de indios, sólo hay tres legítimos y los demás hasta setenta, todos mulatos” (López, 1979, p.16).

Durante los años de 1770 A 1792 la población alcanza los 2,258 habitantes, y surgen grandes casas habitacionales e instituciones de servicio social, como fue el Hospital de San José (hoy asilo de ancianos).

Salvador Gutiérrez Contreras, en su libro titulado “El territorio del Estado de Nayarit a través de la historia, Compostela, Nayarit, México”, 1979, nos describe la Jurisdicción de Tepic: “[…] Tepic cabecera de la sub-delegación y residencia del sub-delegado (Don. Agustín Rivas), con casas reales, cárcel, iglesias de mala arquitectura y reducida, una casa incómoda llamada hospital de indios. (En 1791 se fundó en Tepic el hospital San José con 8 camas y una escuela). Tepic contaba entonces con 3,368 habitantes y el cuerpo de marina de San Blas residía ahí la mayor parte del año…” (Gutiérrez, 1979, pp.33, 50) (Figuras 8 y 9).

Siglo XIX

La importancia de San Blas y Tepic (Tepic es plaza comercial, y San Blas es su puerto), fue percibida desde temprano por los ingleses, quienes abrieron un consulado en 1823. (Meyer, 1997, p.94).

“Tepic cabecera del partido de su nombre con 8634 habitantes […] Estaba dividida la ciudad en nueve cuarteles sin precisarse el número de manzanas. Contaba además la ciudad con una iglesia parroquial (al oriente de la plaza principal), casa consistorial (en el lado opuesto de la iglesia); tres capillas del culto católico, dos plazas, tres plazuelas, un hospital, una escuela de primeras letras sostenida del fondo municipal (con 228 alumnos), otra en el Convento de la Santa Cruz, varias particulares de ambos sexos y una de matemáticas y de náutica. Las principales industrias existentes en 1843 eran la fábrica de hilados y tejidos de algodón de Barron y Forves [Jauja (1838-1974)], otra en construcción igual de los señores Castaños y Cía. [Bellavista (1841], que instalaron también un molino de caña con fábricas de azúcar [ Existió además un Trapiche piloncillero” de manera inicial de 1882 de José María Menchaca que es la ex fábrica de la Escondida]” (Gutiérrez, 1979, p.50) (Figura 10).

Figura 10. “Downtown Tepic during the french occupation”. Imagen atribuida a Ernest Louet, en la que se aprecia la portada y la espadaña de la capilla de indios como remate visual. Fotografía recuperada de Negrin (2014: 77) (Ramos 2014 ilustración 38 p. 429).

El cultivo de algodón se desarrolló en Santiago Ixcuintla y Acaponeta. Así, las mantas de algodón de la Jauja y la “Tepiqueña” eran famosas en todo el país.

Tepic ya contaba con 10 000 moradores, que se beneficiaron de tanto movimiento. Escribe entonces Orozco y Berra en su diccionario en el año de 1853: “Su posición comercial es sumamente feliz por la fertilidad de sus campos y su inmediación a la costa. La regularidad de edificios, sus jardines y la multitud de árboles copados que se elevan sobre las azoteas, le dan un aspecto festivo y pintoresco. Casi todas las aceras de la plaza mayor están adornadas de anchos portales sostenidos por pilastras toscanas. […]” (Meyer, 1997, p. 95).

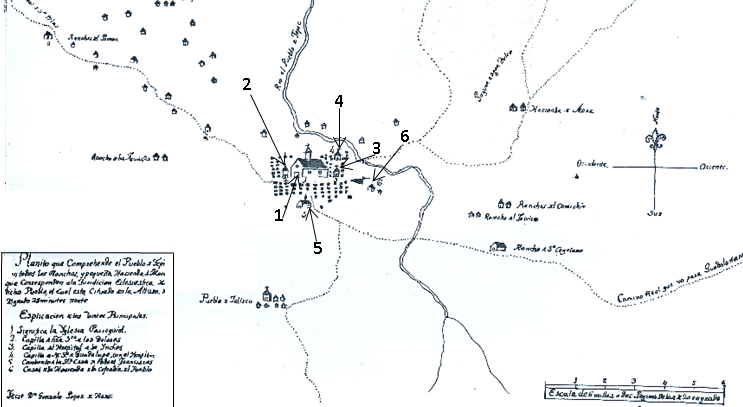

De los planos antiguos de la Ciudad de Tepic, tenemos el de Gonzalo López de Haro, en el mismo se anexa esta nota: que comprende el Pueblo de Tepic con todos los ranchos, y pequeña hacienda de Mora que corresponden a la jurisdicción Eclesiástica de dicho pueblo, el cual está situado en la altura de 21 grados 28 minutos norte. A fines del siglo XVIII se levantó este plano de la ciudad, en donde apreciamos los principales edificios construidos, correspondiendo el número (1) a la iglesia parroquial [La catedral se encuentra en el mismo lugar en que fue construido el antiguo templo parroquial en el siglo XVII], el (2) es la capilla de Nuestra Señora de los Dolores, el (3) la capilla del Hospital de los Indios [se encontraba en la esquina de la Calle del Hospital y esquina Calle Real, hoy calle Lerdo y esquina Avenida México antes de 1880], el (4) es la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe, construido desde 1799, con el Hospital [inicialmente como de San José, después hospital civil, actualmente asilo de ancianos], el (5) al convento de la Santa Cruz [en 1777 tras su remodelación alojaría varias criptas subterráneas], y el (6) a las Casas de la hacienda de la Cofradía del pueblo. Se aprecian sus manzanas y calles rectas y, pasando por la mitad de la población, el camino real, que conducía al puerto de San Blas (López, 1979, pp.18, 19) (Figura 8).

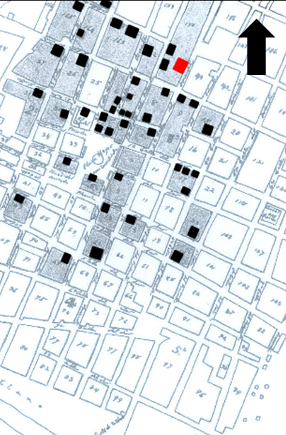

En el año de 1855 el predio de estudio se localizaba en el número 158, entre las calles: 2 del oriente y 3, 5 Norte (Mapa de la ciudad del año de 1855, levantado por los señores Don Manuel Azcona y Miguel Retes), a dos cuadras de la Capilla Del Sagrario. Por su cercanía tenemos materiales arqueológicos, con los cuales podremos saber las actividades realizadas, desde la etapa prehispánica hasta el siglo XXI. (Figura 11)

Resultados

En la calle de Hidalgo No. 107 Oriente, se realizó la ampliación de la Caja Popular, demoliendo el muro de la fachada principal. Al revisar el escombro y la zanja de liga que dejaron para la colocación de las zapatas, se observó material arqueológico.

Se notificó entonces al Centro INAH, al Delegado en turno el Arq. Othón Yaroslav Quiroga García, el cual de manera oportuna solicitó la autorización para poder ingresar al predio y conocer el proyecto arquitectónico que se realizaba para la ampliación de las instalaciones de la Caja Popular Mexicana, trabajos ejecutados por la Constructora nombrada Arquitax “Construcción Sucursal 2 Ignacio Díaz y Macedo IDM”. Al tener la autorización se ingresó al inmueble y se realizó el estudio del rescate arqueológico del predio.

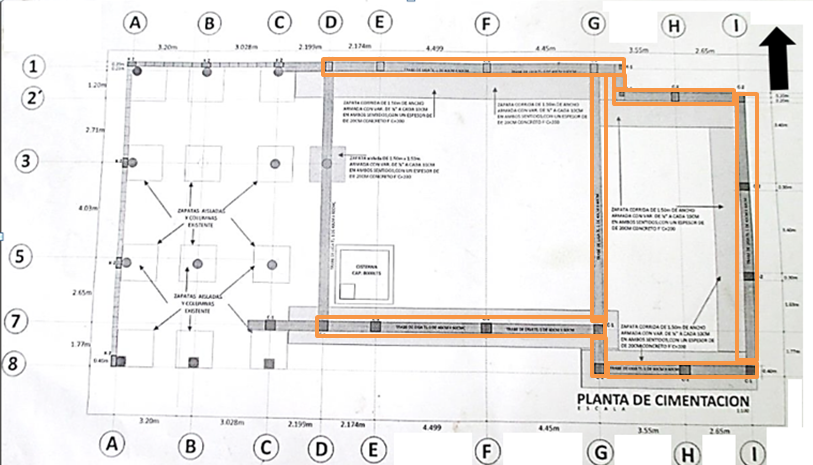

En el plano general del predio (Figura 12), se marcan las intervenciones por parte de la constructora, para colocar una cimentación nueva que se estructuraba con trabes de liga (de 0.40 x 0.60 m, con profundidad de 1.50 m), con zapatas alternadas (de 1.50 m de ancho, con 1.50 m de profundidad).

Hacia el Norte tuvo dos tramos; el primero: ubicado en los puntos 1-D al 1–G. El segundo tramo localizado en los puntos 2-G al 2–I. El Muro Este se encuentra en los ejes 2-I, al 8–I. Hacia el Sur tiene dos tramos, el primero en las intersecciones 7-D al 7-G, y el segundo está en los ejes 8-G al 8–I. Por último, en el Eje 1-G al 8-G no se construyeron zapatas, pero sí una trabe de liga.

En el punto 3-D se tenía ya excavada una zapata aislada de 1.50 x 1.50, con una profundidad de 0.84 m, la que desafortunadamente se encontró ya abierta al entrar al predio, así que no se recuperó material de ella.

Sucedió lo mismo con una cisterna ubicada en los cuadrantes del 5-D al 5-E, hasta el 7-D a 7-E ya se encontraba cubierta con cemento.

Iniciamos primeramente con los montículos de tierra que habían sacado los trabajadores para la colocación de las trabes y de las zapatas; del lado Norte se recolectó todo el material arqueológico; posteriormente se continuó con el lado Este, y finalmente el lado Sur.

Perfil estratigráfico del lado Norte del eje 2-H al 2-I

Es el perfil donde se llegó a la profundidad máxima. Presenta las siguientes características:

- Relleno, el cual presenta arcilla de color crema con fragmentos de ladrillos, profundidad de 0.00 a 0.92 m.

- Arcilla café con raíces, profundidad de 0.00 a 0.68 m.

- Muro de adobe, se desplanta sobre una hilada de ladrillos (0.05 x 0.22 m.), profundidad de 0.063-0.78 m.

- Relleno, el cual contiene arcilla con granos blancos y de ladrillo, cantos rodados, piedras, fragmentos de ladrillo, fragmentos de aplanado (de cal y arena), fragmentos de adobes y material cerámico, hueso, vidrio y concha, profundidad de 0.68 a 1.20 m.

- Arcilla café oscura con granos blancos, asociada con cerámica, vidrio y hueso, profundidad 1.20 a 1.40 m.

- Arcilla café oscura, profundidad 1.40 a 1.53 m.

- Jal 1.53 a 2.08 m. [La pumita también llamada piedra pómez, jal o liparita], es una roca ígnea volcánica vítrea, con baja densidad —flota en el agua—; es muy porosa, de color blanco a gris.

Sistema constructivo y materiales de construcción

En el perfil estratigráfico donde se ubicaba el muro del lado Sur, al ser retirado éste se pudo observar el sistema de cimentación de la edificación, que se localizó en los ejes 8-G, 8-H y 8-I, y que se describe de la siguiente manera:

La cimentación de este edificio consistió en excavar zanjas de 0.62 m de ancho por 0.92 m profundidad. La longitud fue dada por los límites del terreno en sus proporciones originales (Figura 13), para llegar a la roca natural de jal observada en el terreno; a continuación se aplicó un apisonado del mismo material para nivelar el terreno (Figura 14), y se rellenó con fragmentos de ladrillo y tierra; sobre de ésta se desplantó el muro elaborado con tierra con la técnica de adobe, sus dimensiones resultaron de 0.53 x 0.30 x 0.09 m (Figura 15), y su altura fue de 4.70 m (Figuras 16 y 17). Colocados con la disposición de aparejos o alternados con cementante de tierra, este muro se corona para su conservación con ladrillos de 0.25 x 0.15 x 0.07 m en posición horizontal (Figura 18). Se pudo apreciar que en los muros al exterior se colocó un guardapolvo de 0.58 m de altura, hecho con ladrillos rojos que recubren el muro, que permite que la humedad no afecte al mismo (Figura 19). Como acabado se aplicó un aplanado de cal arena que se cubrió con pintura (Figuras 20 y 21).

En el lado Norte y en el Este del predio, en cada uno de los costados hay casas en las que hemos observado que los materiales constructivos son los mismos, y al mismo tiempo el sistema constructivo de cimentación corresponde con el predio de estudio. Hubo un vano que se canceló con un muro de tabiques (muro Sur de la casa Norte), por lo que concluimos que corresponden a la misma temporalidad (Siglo XVIII), y es muy probable que formara parte de la misma construcción que debió abarcar un terreno que iba de calle a calle, que se lotificó con el tiempo, y ésta corresponde a las actuales calles de Miguel Hidalgo Oriente, al Norte, y Sebastián Lerdo de Tejada Oriente, al sur. (Figuras 22, 23, 24, 25 y 26).

En la esquina Noreste del muro Sur de la casa Norte hay una modificación en el mismo, ya que se retiró el adobe para construir una pequeña habitación con muros de tabicón reforzado con castillos de concreto (Figura 27); en la parte baja de ésta se aprecia un registro sanitario hecho con tabiques unidos con cemento (Figura 28 y 29).

Al continuar la base a la que se llegó para la colocación de la cimentación en esta área, se localizó un empedrado de cantos rodados que debió ser el patio de la casa (Figura 30).

Hacia el sur del empedrado se observó la base de otro registro de drenaje construido con tabiques de 0.26 x 0.16 x 0.8 m, colocados de forma hexagonal, y separado del muro Sur de la casa Norte 0.53 m, y del muro Oeste de la casa Este 1.03 m; su diámetro es de 0.51m, con una profundidad de 0.70 a 1.05 m. Fuente: Jiménez (2006-2007) (Figura 31).

Casa de lado Este

En el lado Este del predio no hay un muro limitante, sino una vivienda contigua que presenta las características arquitectónicas descritas en el muro Sur, arriba citado. Sin embargo, estos adobes tienen dos proporciones: 0.70 x 0.23 x 0.09 m, y 0.53 x 0.28 x 0.10 m. El muro se presenta modificado, al tener un par de castillos hechos de varilla y concreto (correspondientes al siglo XX) para reforzarlo, y la cimentación está hecha con fragmentos de ladrillos y tabiques donde se desplantaron los muros (Figuras 32, 33, 34 y 35).

Comentarios finales

Sobre los objetivos planteados de manera inicial referente a localizar y limitar el barrio prehispánico de “haxalical”, este no se logró ubicar, ni conocer las proporciones del mismo; sólo encontramos una referencia bibliográfica acerca del lugar donde se construyó el hospital de indios, el cual se localizaba en dicho barrio.

Acerca de la ubicación de los campos de cultivo que debieron existir en la época prehispánica, en las fuentes sólo se nos refiere que en la parte Norte del Río Mololoa se encontraban estos campos. Mientras que consideramos que los talleres de obsidiana se ubicaron, uno en el panteón Jardines, y otro en el predio de estudio.

En relación a los hallazgos del predio sobre el material prehispánico, tenemos poca obsidiana: un núcleo terminado de color verde grisáceo opaco, un perforador de obsidiana verde opaca, desechos de talla y lascas secundarias de color verde opaca translúcida (la cual proviene del yacimiento en la sierra de las Navajas en Nayarit); estos artefactos tienen una temporalidad del 800-900 d. C., y pertenecen a la cultura de Aztatlán. Hay una navajilla prismática de color verde grisáceo opaca que proviene del yacimiento de La Mora en la cuenca lacustre de Jalisco, y corresponde a la cultura de Aztatlán del Posclásico 950 d. C., hasta el contacto en el Siglo XVI. Estos materiales fueron los utilizados en la época prehispánica en su núcleo, y los desechos de talla nos indican la existencia de un posible taller de obsidiana en este espacio. (INAH, 2012)

En la Ciudad de México en 1521, por parte de los españoles hizo la traza el alarife Alonso García Bravo siguiendo la urbanización reticular renacentista, en parte por su experiencia y en parte por la ciudad azteca, que era rectilínea (Maza, 1985, p.7) De igual manera podemos, en los documentos históricos que hacen mención del tema, que los europeos encuentran en 1542 que la ciudad estaba estratificada socialmente en barrios sobre la margen derecha del río de Tepic. El pueblo se dedicaba a la agricultura y al comercio de algodón. En la ordenanza de 1563 se habla de que las trazas urbanas de los pueblos conquistados en América se deben construir considerando una planificación urbanística homogénea de trazo reticular, a través de la presencia de una plaza mayor como núcleo generador, del cual parten calles sistematizadas y ortogonales, reuniendo por ende manzanas cuadrangulares. Así también las calles y barrios estaban divididos según las artes y los oficios de sus pobladores.

Según Ernst Egli, los elementos estructurales que componen la ciudad son: la casa, la calle, la plaza, los edificios públicos y los límites que la definen dentro de su emplazamiento. La ciudad moderna es un “conglomeramiento” en el que perviven viejas estructuras históricas y antiguas formas de vida, junto con las nuevas del capitalismo y de la técnica. Depende de lo que haya sido más fuerte en cada una según su peculiar evolución, para que el carácter varíe de unas a otras. El gran desarrollo de las ciudades y de las formas de vida urbana es uno de los fenómenos que mejor caracteriza nuestra civilización contemporánea. La ciudad no es un hecho nuevo. Lo que si resulta algo nuevo es la transformación verificada a lo largo del siglo pasado y en lo que va de este, que ha tenido por consecuencia que una población mundial predominantemente rural se vaya convirtiendo en otra predominante urbana (Chueca, 1981 p. 13, 14, 22, 186).

Se ha identificado que el predio tiene una temporalidad correspondiente al siglo XVIII, esto debido a las características de los materiales aplicados en su construcción, y sus sistemas constructivos tanto de cimentación como de elaboración de muros, considerando sus dimensiones y materiales aplicados. Los muros son de adobe, los colocados en el exterior miden 4.72 m. de altura, su espesor es de 0.60 m, el tamaño del adobe es de 0.53 x 0.28 x 0.10 m. Al compararlo con las casas habitacionales del Catálogo del INAH, el ancho de muros de adobe corresponde al encontrado (INAH, 2000, Tomo II). Y al ubicarlo en el plano de 1855, correspondería al número de lote 158. (Figura 11)

Desde el Siglo XVI hasta el XIX el adobe era utilizado como material constructivo en la vivienda popular; las dimensiones del adobe son (0.40 x 0.30 x 0.08, 0.49 x 0.27 x 0.09-0.13, 0.42 x 0.22 x 0.10 m), en los ladrillos (0.07 x 0.14 x 0.28, 0.025 x 0.14 x 0.28m); se realizaron recubrimientos de las azoteas; se combinó con la mampostería para muros, arcos y pilastras; en forma de solera, para pozos y entrepisos sobre viguería; apenas se ocupó en mechinales y maduraciones (Gonzáles, 1998. pp.52, 53 y 72).

La mayor concentración del material cerámico fue localizado en la zanja norte del predio; ello nos habla de que este lugar funcionaba como una casa habitacional que se debió encontrar en esa orientación, mientras que la parte sur pudo haberse utilizado como un espacio abierto correspondiente a un patio exterior limitado por una barda perimetral hacia el sur. En su lado norte se aprecia un muro cancelado con una barda de tabique, lo que nos hace suponer que fue el acceso para entrar a la casa habitacional. Sobre los límites probables del terreno que tenía esta casa habitacional en el siglo XVIII, consideramos que corresponde a lo marcado en color rojo, en donde al analizar lo encontrado en este rescate arqueológico se plantea lo siguiente: se encontró un piso de empedrado de cantos rodados a la profundidad de 1.05 (número 1), donde posiblemente este espacio formó parte de un patio, con acceso a la casa ubicada al Norte; también mostraba un acceso en su muro sur, que fue cancelado (marcado con una flecha), por lo que consideramos que el (número 2) es el acceso principal a los cuartos, el cual presenta a sus lados patios (número 3); al continuar se presentan varios cuartos que debieron rodear al patio (número 4); y al centro se tiene otro patio (número 5) (Figura 36). Esta casa puede compararse con la que está ubicada en la calle de Cadena, México D.F 1788, en su planta baja del siglo XVIII, en la Ciudad de México. Pues también tiene un acceso con dos patios, y sus cuartos se ubican al lado Norte Sur y Oeste.

Los tipos cerámicos más representativos fueron:

Loza alisada

Rojo colonial XVI-XVII (López, 1976, p.42),

Tonalá rojo inicial, a mediados del siglo XVI (Charlton y Reiff Kattz, 1979, p. 53).

Loza vidriada

Vidriado anaranjado interior y alisado exterior, con una franja decorada con impresión de dedos 1850 a 1930 (Müller, 1981, p.18, 29, 38-43),

Vidriado transparente con base verde, Mayólica 1850 a 1930 (Müller 1981, p.18, 29,38-43).

Vidriado negro sobre anaranjado, 1850 a 1930 (López, 1976, p. 245).

Vidriado transparente con base naranja siglo XIX.

Tubo vidriado, siglo XIX.

Vidriado con base naranja, encima el café.

Vidriado Café sobre amarillo (engobe o color del cuerpo cerámico) Siglo XX.

Loza mayólica.

Aranama policromo elaborado en Puebla Siglo XVIII (Goggin, 1968, p.198).

Puebla Azul sobre blanco, influencia china 1700 a 1850 (Goggin, 1968. p.194).

Huejotzingo azul sobre blanco de 1700 al siglo XIX (Goggin, 1968, p.195).

Mayólica Guanajuato XIX.

Mayólica Siglo XIX.

Café, amarillo, verde sobre blanco Siglo XX.

Loza Fina

Losa verde sobre blanco, siglo XIX. Europea.

Loza fina blanca impresa por transferencia bajo el vidriado, monocroma sobre blanco (azul) inglesa: firma de Spode, c.1838-1847. (Diseño 182) (Fournier, 1990, p. 85).

Loza fina blanca impresa por transferencia bajo el vidriado, monocroma (azul, azul carmín) sobre blanco, inglesa: fábrica de Davenport, 1836 (Diseño 128). (Fournier, 1990, p.71).

Loza fina blanca impresa por transferencia bajo el vidriado, monocroma (azul, azul turquesa, café, carmín, negra o verde) sobre blanco, inglesa: firma de Spode, c.1837-1847. (Diseño 170) (Fournier, 1990, p. 78).

Loza fina blanca impresa por transferencia bajo el vidriado, monocroma sobre blanco (azul) inglesa: firma de Spode, c.1838-1847. (Diseño 182) (Fournier, 1990, p. 85).

Porcelanas

Porcelana azul sobre blanco, Porcelana de la Dinastía Ming 1368-1644 (Fournier 1990, p. 170).

Porcelana Ching, Ching polícromo sobre vidriado 1644-1912 (Fournier 1990, p. 170),

Ming sobre vidriado policromo, Porcelana de pasta dura pintada a mano bajo el vidriado; familia rosa, 1750-1795 (Fournier, 1990, p. 50).

Verde celadón y Rojo coral (Fang Hung) (Fournier 1990, p. 177).

Entre las formas cerámicas que se observaron se hallaron: cajete, plato, cazuela, jarro, comal, olla, maceta y platos. Estos materiales observados en el predio indican una actividad de uso doméstico; y por la loza europea, porcelanas y mayólicas, esto nos hace suponer que quienes habitaron este lugar tenían un poder económico elevado que posibilitaba su adquisición. Lo mismo que se infiere que la cercanía al puerto de San Blas facilitó el consumo de estas mercancías.

Referente al uso de la construcción, ésta fue una casa habitación del siglo XVIII. En este siglo los datos del Manual Técnico de Procedimientos para la Rehabilitación de Monumentos Históricos en el Distrito Federal nos presentan plantas arquitectónicas con espacios que muestran: primer patio, corredores, sala, recámaras, cochera, alcoba, pasillos, cuartos de mozos, cuarto de guarda, segundo patio, pajar, lavadero, caballerizas, lugar para mulas, cubo de lugares comunes. Los cuales no fue posible conocer en este predio. Solamente se identificó el patio del lado sur que mostró un empedrado que se localizó en varios puntos en los siguientes ejes 1-G a 1-H, del 7-I y 7-G, y 8-I y 8-G, y en el perfil Sur a la profundidad de 0.55 hacia el lado Oeste, y 0.71 hacia el Oeste, lo que nos habla de 5 centímetros de desnivel.

Para el siglo XX, este espacio del patio posterior de la casa fue utilizado como taller mecánico. El dato fue recuperado por información oral de la familia Herrera, habitante del predio que se encontraba frente a esta vivienda. La familia Herrera comenta que este lugar fue un taller mecánico nombrado “Guzmán” en el año de1950. Al llevar a cabo el análisis de los materiales, efectivamente encontramos varios elementos que corresponden al taller mecánico mencionado. En los trabajos de salvamento arqueológico en las fábricas de bulbos Toshiba y de pistones de autos en Cuautitlán Romero Rubio, en el Estado de México, se observó que el material que desechaban de cada fábrica era enterrado en sus patios (Guerrero, 2007). Lo mismo sucedió en este predio, donde hallamos varias piezas mecánicas en las excavaciones (bujía universal Champions, ventilador Chevrolet 1955-56 de la marca Apache, cigüeñal Chevrolet mismo modelo, argolla de seguro de llantas de la marca Ford 1955, pieza de bronce máquina bar cacha del cigüeñal para mover el ventilador Perkin Face. Se distribuyeron en los ejes 1, 2 y 3, y en las letras D a E en la profundidad de 0.60 a 1.40 m.

En el rescate se observó un drenaje de forma hexagonal. En la información sobre los drenajes en Tepic se hace mención que en la avenida México se construyó el primer drenaje en 1976, y los desagües llegaban a lo que fue el rio Mololoa, y continuaban hacia Santiago Ixcuintla para finalizar en el mar. Por esta información creemos que el drenaje de forma hexagonal corresponde a este año.

Debajo de la banqueta tenemos bolsas de papitas y “chetos” que corresponden al año de 1998.

En los años 2003 al 2004 fue abandonado, y de este último año al 2016 este espacio se utilizó como área de estacionamiento de la “Caja Popular Mexicana”. En el 2016-2017 se llevó a cabo la demolición de los muros para la ampliación de las oficinas de la “Caja Popular”.

Las grandes ciudades van creciendo y construyendo nuevas edificaciones que con el tiempo se vuelven edificios antiguos, se van deteriorando y son abandonados, como lo que se observa actualmente en la ciudad de Tepic, por lo que es necesario proteger y conservar dichos inmuebles. En algunos casos, como ocurre en la Ciudad de México, varios edificios han sido demolidos para la construcción de nuevas edificaciones, avenidas calles u obras del trazo del metro. En México se hacen rescates y salvamentos para registrar todos los elementos arqueológicos y arquitectónicos de cada lugar, ya que posteriormente no se tendrá otra oportunidad de recuperar dichos datos. Por lo que es necesario, en esta ciudad de Tepic, recuperar todo el documento arqueológico y arquitectónico de cada inmueble, para tener conocimiento del sistema de cimentación, del sistema constructivo tanto de muros como de techumbres, sus dimensiones y su forma de la planta, que son elementos que debemos registrar, y de los que, al destruirse, va a ser difícil recuperar ciertos datos. Con estos documentos de rescate y salvamento que se realicen, se tendrá un archivo arqueológico, arquitectónico e histórico de esta gran ciudad de Tepic. Y será una fuente informativa para la investigación de las futuras generaciones nacionales y extranjeras interesadas en el conocimiento de su ciudad.

Bibliografía

Arregi, Domingo Lázaro. (1946 ). Descripción de la Nueva Galicia. Sevilla: Escuela de Estudios hispanoamericanos de Sevilla.

Beltrán, José C. (2001). “La cultura Mololoa”, en la Revista Serie Tiempo Mesoamericano de Arqueología Mexicana, Arqueoastronomía mesoamericana, Vol. 8 # 47, Año 2001 periodo enero-febrero pp. 64-67.

Charlton, Thomas H. y R. Reiff Katz. (1979). “Tonalá Bruñida Ware”, en Archaeology, 32 (1): 44-53.

Corcuera, Ma. Soleda. (1987). La industria de la cerámica mayólica en la Nueva España, su presencia en el Exconvento de San Jerónimo. Tesis Lista ondulada pp. 385.

Chueca Goitia Fernando, (1981) Breve historia del urbanismo, Aliaza Editorial.

De la Maza Francisco (1985 ) La ciudad de México en el siglo XVII, Editorial Fondo de Cultura Económica, Primera Edición en Lecturas Mexicanas # 95.

Fournier, García Patricia. (1990).Evidencias aqueológicas de la importación de cerámica en México, con base en los materiales del exconvento de San Jerónimo. México: Colección Científica Serie Arqueológia INAH.

Goggin, John M. (1968). Spanish Majolica in the New World. Yale Publications Anthropology No. 72. New Haven.

González, Avellaneda Albert, Alfonso Hueytletl Torres, Beatriz Pérez Méndez, Lorena Ramos Molina, Víctor Salazar Muñoz. (1998). Manual Técnico de procedimientos para la rehabilitación de monumentos históricos en el Distrito Federal.Departamento del Distrito Federal, INAH.

Guerrero Baca, Luis F y Jiménez Pérez Joel. (2007). Arqueología y transformación de espacios de producción en Cuautitlán. Investigación y diseño (págs. 129-149). México: Casa Abierta al tiempo, Anuario del Posgrado de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de UAM-X.

Gutiérrez, Contreras Salvador. (1979). El territorio del Estado de Nayarit a través de la historia, Compostela, Nayarit. México.

“Google Maps” 27 de marzo de 2021,

“Google Maps”. (2021). Mapa de ubicación de los lugares donde se han realizado trabajos de excavación arqueológica. Consultado el 25 de junio de 2021 Disponible en línea https://www.google.com.mx/maps/@21.5106388,-104.8927684,15z

INAH. (2012). Yacimiento de obsidiana revela patrones prehispánicos https://www.inah.gob.mx/boletines/1753-yacimiento-de-obsidiana-revela-patrones-prehispanicos.). Boletines, Miércoles, 07 de Marzo de 2012.

INAH. (2000). Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles, Municipio Tepic . México: INAH. Tomo II.

Jiménez Pérez. Joel. (2016). Propuesta de trabajo en el centro histórico de Nayarit. Arqueología en el centro histórico de la ciudad de Tepic Nayarit. Capillas y santuarios del siglo XVI al XVIII en la traza de la ciudad de Tepic. México: Cento INAH Tepic Nayarit.

López Cervantes, Gonzalo. (1976) Cerámica colonial en la ciudad de México, Colección Científica 38, México.

López, Eucario (1978). Algunos Documentos de Nayarit. México: librería Font, Guadalajara, Jal.

López,Gonzáles Pedro. (1984). La Población de Tepic, bajo la organización regional (1530-1821). México: Universidad Autónoma de Nayarit.

_____ (2000) El centro histórico de la ciudad de Tepic (2da. ed. Tepic: H.XXXV Ayuntamiento de Tepic).

Luna Jiménez, Pedro, (2020) Página de Diócesis de Tepic “Nuestra señora de los Dolores y su devoción en Tepic 15 de junio de 2020/ oficina de prensa Universidad Autónoma de Nayarit. Consultada el 1º de julio de 2021). Disponible en línea http//diocesisdeTepic.mx

Mapa de la ciudad de Tepic del año de 1855, Correspondiente al año de 1855 y levantado por los señores Don Manuel Azcona y Miguel Retes.) (Biblioteca de Geografía y Estadística).

Meyer, Jean Barth. (1997). Breve historia de Nayarit. México: Fideicomiso Historia de las Américas, Serie Breve Historia de los Estados de la República Mexicana. Sección de obras de Historia.

Müller, Florencia. (1981). Estudio de la cerámica hispánica y moderna de Tlaxcala-Puebla. Departamento de Salvamento Arqueológico Colección Científica arqueología No.103.INAH, México

Neff, Héctor (2004),” Producción y distribución de la cerámica Plumbate: resultados de un estudio de procedencia de la pasta y el engobe usados en una famosa mercadería de intercambio mesoamericana”. Fundación para el avance de los Estudios Mesoamericanos FAMSI © 2004: Consultado el 25 de junio de 2021, Disponible en línea en http://www.famsi.org/reports/98061es/98061esNeff01.pdf

“Ordenanzas de descubrimientos, nueva población y pacificación de las Indias” (1573) Disponible en línea http://www.gabrielbernat.es/espana/leyes/odp/odp.html Consultado el 1º. de julio de 2021.

Peña, Navarro. Everardo. (1967). Estudio Histórico del Estado de Nayarit: de la Conquista a la Independencia. México: Tepic Nayarit, Tomo I Segunda Edición, p.35.

Pintura del Nuevo Reino de Galicia (PNRG) o Mapa de Nueva Galicia 8 de enero de 1550. (1550). Portal de Archivos Españoles, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España, Consultado 23 de junio de 2021. Disponible en línea en: http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/21517

Plano de la Ciudad de Tepic, Xalisco y haciendas del Valle de Matatipac, levantado a finales del siglo XVIII, por Gonzalo López de Haro, cortesía del ing. Ricardo Lancaster Jones de Guadalajara, Jalisco.

Ramos, Delgado Raymundo. (2014). La Memoria de las formas. Estudio para reconstruir la historia urbana y arquitectura de Tepic. Tomo I, México: CECAM (Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit y CONACULTA, Guadalajara.

Ramos Delgado Raymundo. (2016). Microsoft Word, La conformación del espacio urbano de Tepic como capital del Séptimo Cantón de Jalisco. Tesis que para obtener el grado de Doctor en Ciencias Sociales, Universidad Autónoma de Nayarit Área de Ciencias Sociales y Humanidades Doctorado en Ciencias Sociales presenta Raymundo Ramos Delgado. Director de Tesis Dr. Carlos Enrique Flores Rodríguez Tepic, Nayarit. Diciembre 2016, consultado 04 de enero de 2020. Disponible en línea en: lhttp://dspace.uan.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1987/LA%20CONFORMACI%C3%93N%20DEL%20ESPACIO%20URBANO%20DE%20TEPIC%20COMO%20CAPITAL%20DEL%20S%C3%89PTIMO%20CANT%C3%93N%20DE%20JALISCO.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Razo Zaragoza, José Luis. (1963). Crónicas de la conquista del Reino de Nueva Galicia en territorio de la Nueva España. [Dirección y dibujos de José Parres Arias; recopilación, prólogo y fichas de José Luis Razo Zaragoza. Guadalajara] H. Ayuntamiento de la Ciudad de Guadalajara, Instituto Jalisciense de Antropología e Historia, 1963. Serie historia. 343 p. illus. 24 cm.

Secretaría de Gobernación, Coordinación Nacional de Protección Civil, Centro Nacional De Prevención De Desastres. 2015. Monitoreo Hidrogeoquímico Y Térmico Del Volcán Ceboruco Subdirección De Riesgos Volcánicos Dirección De Investigación.

Tello, Fray. Antonio. (1968). Crónica miscelánea de la Santa Provincia de Xalisco. México: Gobierno del Estado de Jalisco Universidad de Guadalajara INAH. Libro segundo, V. 1 p.137

NOTAS

1.- ATCNA. Archivo Técnico de la Coordinación Nacional de Arqueología. Exp.17-22. p.1, 1996.

2.- ATCNA. Archivo Técnico de la Coordinación Nacional de Arqueología Exp. 17-22, Dic.1996.

3.- CNMH-AHJE. Centro de documentación de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, Archivo Histórico Jorge Enciso legajo 1, 2005 Nayarit Tepic Localidad Tepic Número de hojas 21, planos 4.

4.- CNMH-AHJE. Centro de Documentación de la Nacional Monumentos Históricos, Archivo Histórico Jorge Enciso.” Museo Regional de Tepic Nayarit E.F-Nayarit 18, Mpo. Tepic 017, Pblo. Tepic 001”

5.- Referente al nombre del barrio “haxalical” El Sr. Vicente Carillo López, músico wirrárica de Zitacua, menciona que en huichol significa ha-agua, xalica-lugar pantanoso pequeño.